Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renaissance du livre

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Qu’ont en commun Jacques Brel, Salvatore Adamo, Pierre Rapsat, Maurane, Arno, Jean-Luc Fonck, Axelle Red, Saule, Suarez et Stromae, sinon de représenter en chansons et en français, chacun à leur façon, une certaine idée de la Belgique ? Depuis plus d’un demi-siècle, notre « pays petit » exporte un nombre exceptionnel d’artistes. Plus récemment, on assiste à l’affirmation grandissante d’une identité belge portée fièrement aux quatre coins de la planète, à l’image d’un Stromae formidablement créatif, original, actuel et symbolique. Peut-on pour autant parler de chanson belge ? Ce livre – dont une première version parut en 2001 sous le titre La Belle Gigue – est l’occasion pour nos plus grands artistes d'évoquer leur belgitude. De remonter le temps et de raconter la belle histoire de cette chanson française de Belgique qui ne cesse de trouver à Paris et ailleurs une audience de plus en plus grande. Entre Diables Rouges ravivant la flamme patriotique et inquiétudes pour un pays menacé par un nationalisme destructeur, ce livre de Thierry Coljon laisse parler ces chanteurs et ces chansons qui nous ressemblent.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DE BREL À STROMAE

Découvrez la playlist du livre sur Spotify : http://spoti.fi/1hUcvlY

Thierry Coljon

De Brel à Stromae

Renaissance du Livre

Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo

www.renaissancedulivre.be

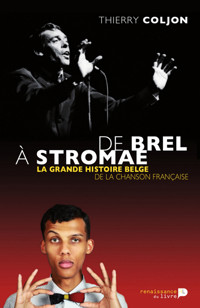

couverture: emmanuel bonaffini

photos couverture : © dati bendo/mosaert (stromae) et dr (jacques brel)

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.

THIERRY COLJON

De Brel à Stromae

La grande histoire belge de la chanson française

Remerciements

La première version de ce livre, parue en 2001 sous le titreLa BelleGigue, se basait sur des entretiens menés avec de nombreux artistes.De tout cœur, et par ordre alphabétique, je tiens à remercier pourleur disponibilité et leur générosité, leurs idées et leur talent : Salvatore Adamo, Arno, Julos Beaucarne, André Bialek, Laurence Bibot, Annie Cordy, Claudine Dailly, Jean-Louis Daulne, Jacques Duvall, Jean-Luc Fonck, Daniel Hélin, Philippe Lafontaine, Mousta Largo, Jo Lemaire, Marka, Maurane, Marc Morgan, Khadja Nin, Odieu, Axelle Red, Claude Semal et Philippe Swan.

Une pensée particulière pour Jeff Bodart, Jacques Hustin, Paul Louka, Marc Moulin et Pierre Rapsat qui nous ont quittés depuis.

Treize ans plus tard, ils sont nombreux à s’être ajoutés à la liste : Baloji, Stéphanie Blanchoud, Karin Clercq, Daan, Cloé du Trèfle, Été 67, Jali, Jeronimo, Le Grand Jojo, Vincent Liben, Saule, Benjamin Schoos, Stromae, Suarez, Sacha Toorop, Marie Warnant, etc.

Merci à Géraldine Henry, Josiane Dostie et Joëlle Reeners, de Renaissance duLivre, d’avoir accepté avec enthousiasme de réactiver cetteBelle Giguequi n’en finit pas d’alimenter nos rêves, nos déceptions et nos espoirs.Merci aux professionnels du secteur (Gilbert Lederman et Arnaud Rey d’Universal, Olivier Maeterlinck de la BEAet Francis Goffin dela RTBF) pour le temps consacré à cette rénovation.

Merci à Paul Van Haver d’avoir, sous le nom de Stromae, replacé la Belgique musicale sur l’échiquier mondial.

Merci à Marc Wilmots et aux Diables Rouges d’à nouveau chanterLa Brabançonneen redonnant quelques couleurs à la belgitude.

Merci à vous, chers lecteurs, d’être belges, de fait ou de cœur…

Ce livre est dédié à la journaliste Claire Coljon (1949-2014) qui m’a transmis sa passion pour le plus beau métier du monde.

Introduction

Les Belges ! Quelle affaire ! Si peu nombreux et pourtant partout.Célèbres dans le monde entier pour le chocolat, les gaufres et la bière,ils ne cessent de faire parler d’eux, tous azimuts et dans un joyeux désordre. Le temps de retenir qu’ils étaient 10 000 000, six de Flamands et quatre de francophones qui n’ont pas droit à la majuscule, pas plus que les quelque 80 000 germanophones, ils sont déjà plus de11 000 000. Bruxelles, plus alambiquée encore, est la capitale d’un pays aussi petit que le Manneken-Pis et d’une Europe en perpétuelle construction. Capitale-région certes compliquée, mais sans laquelle la Belgique aurait probablement connu depuis longtemps le destin de la défunte Tchécoslovaquie.

« L’Union fait la force » est leur devise. Pourtant, c’est en rangsséparés, individuellement, que les Belges font parler d’eux hors de leur royaume. Succès à l’étranger qui se révèle souvent conditionsinequa nonà une reconnaissance et une fierté nationales. Paradoxe ? Les Belges ont beau vivre dans un État-nation depuis 1830, ils souffrent d’un complexe identitaire, s’excusant souvent d’exister, arborant l’humour, l’autodérision et un fatalisme teinté de surréalisme magique, à la fois hédoniste et pragmatique. Comme si le fait de vivre dans un petit pays forçait à la modestie.

Ce qui n’exclut pas l’orgueil ! Simenon, Hergé et Brel ont suffisamment brillé aux quatre coins du monde pour susciter chez leurs concitoyens un sentiment d’appartenance à un État fédéral fondu dans une monarchie tranquille. Et que dire de Stromae qui fait la fierté de (presque) tous les Belges, rosissant de plaisir quand la presse française ou américaine l’encense ou lorsqu’il bat des records de ventes de disques, de tickets de concerts ou de vues sur YouTube ?

L’art, reflet des pulsations d’un peuple, montre toujours le chemin.L’art acte au mieux son existence, son énergie. En ce qui concerne la Belgique, c’est d’abord dans le domaine de la littérature qu’un mouvement d’humeur, de résistance, s’est manifesté en 1976. Cette année-là, à la une du magazine parisien Les Nouvelles littéraires, les écrivains belges unis, menés par Pierre Mertens, publiaient un manifeste.Leur message : affirmer l’existence d’une littérature belgedécomplexée, indépendante de son envahissant voisin français. C’est pour désigner cette revendication d’une identité propre, particulière, que le sociologue Claude Javeau utilisa alors pour la première fois le terme « belgitude ».

Javeau a-t-il inventé le mot ? Rien n’est moins sûr : on a découvert en 2003Mai 40, une chanson jusqu’alors inédite de Jacques Brel, déposée en 1977 lors de son passage à Paris et probablement écrite plus tôt aux Marquises :

Moi de mes onze ans d’altitude,

Je découvrais éberlué

Des soldatesques fatiguées

Qui ramenaient ma belgitude[…]

Ce mai 40 a salué

Quelques Allemands disciplinés

Qui écrasaient ma belgitude…

Quoi qu’il en soit, les écrivains ont montré l’exemple. L’artiste belged’expression française méritait d’être reconnu en tant que tel. Il était important à leurs yeux de ne plus découvrir dans la presse française d’inepties comme « Stanislas-André Steeman, le Simenon belge », qui vaut le déroutant « Adamo est le Johnny Hallyday belge ». Le désir des écrivains d’alors, parmi lesquels on comptait également, outreMertens et Javeau, les frondeurs Jacques Sojcher, Liliane Wouters et Jacques De Decker, était de vivre fièrement leur bâtardise en soulignant sa richesse :

« N’étant plus tributaires de personne, nous serions enfin de nulle part et de partout. Ni Belges honteux, ni Belges arrogants. N’ayant plusà affirmer de spécificité, il nous serait donné de courir toutes les aventures. »

En est-il des chanteurs comme des littérateurs ? Eux aussi se montrent soucieux de l’évolution de leur pays, fissuré à la suite d’unerégionalisation sans cesse remise sur le métier et de soubresauts linguistiques peu rassurants. Et tous ont un modèle : Brel. Brel a tout réussi : de Paris à New York, il a su parler de la Belgique, entre amour et haine certes, mais sans fuir le sujet. Avec excès sans doute, maladresse parfois, franchise toujours.

Quid, donc, de ces drôles de chanteurs belges ? Adamo n’est-ilpas plus sicilien que belge ? Maurane n’est-elle pas québécoise, commecertains en France le chuchotent ? Arno est-il flamand ou belge ? Axelle Red est-elle vraiment flamande ? Jean-Luc Fonck, de Sttellla, n’est-il pas plus extraterrestre que belge ?

Semal a chanté Le Pays petit, MarkaLe Pays de la pluieet BialekLa Belle Gigue. Brel, quant à lui, a popularisé Le Plat Pays… mais il parlait de la Flandre, et non de la Belgique ! Et que penser de Stromae, qui chante sa bâtardise universelle…

Toutes ces « belgeries », nous allons les passer en revue en compagnie des principaux chanteurs belges, francophones comme flamands, qui se sont exprimés en français dans leurs chansons. Certains de ces chanteurs nous ont quittés, mais ils restent vivants à travers leur témoignage qu’il n’était pas question d’amputer.

Cette « Petite histoire belge de la chanson française » (sous-titre deLa Belle Giguede 2001) a conquis de nouvelles lettres de noblesse depuis que Paris s’est jetée sur Stromae, Saule, Jali, Puggy… Aujourd’hui, le belge est chic, les histoires belges de Coluche n’amusent plus.Les Belges ne font plus rire à leurs dépens, ou alors avec art etironie, comme Benoît Poelvoorde, Philippe Geluck, Les Frères Taloche,Virginie Hocq ou François Damiens. Au contraire, ils impressionnent par leur créativité, leur personnalité hors du commun.

Soyons clairs, la chanson francophone de Belgique n’en est pasmoins française, comme la Communauté du même nom, qu’elle soit rock ou punk. Mais toujours, on y retrouve cette particularité, cette belgitude, même dans les recoins les plus inattendus. Pour autant, la chanson belge n’existe pas. Toutes les chanteuses et tous les chanteursque nous avons rencontrés le reconnaissent volontiers, voire le revendiquent. Accepter l’existence d’une chanson dite belge serait tomber dans le piège des catégories, des classements, ce qui oblitérerait l’originalité, la personnalité de chacun de ces artistes. Et surtout, cela empêcherait leur œuvre d’acquérir une portée universelle, dénuée de tout nationalisme.

Martin Hess, le premier manager du chanteur suisse-allemand Stephan Eicher, nous a dit un jour : « Tu sais pourquoi nous, les Suisses,on vous aime bien les Belges ? Parce que vous êtes aussi insignifiants que nous ». Un Belge peut rire d’une telle boutade, y déceler la gentillesse là ou d’autres y verraient l’insulte. Ce qui n’empêche pas quelques-uns de ces « insignifiants » artistes belges d’être traités de génies parLe Nouvel Observateurqui, en l’espèce, porte bien son nom…

Comment se fait-il qu’un si petit pays ait réussi à livrer en un demi-siècle autant de chanteurs à succès ? Dira-t-on bientôt qu’un chanteur francophone sur deux est belge ? Probablement pas. Notre modestie innée en souffrirait trop…

C’était au temps où…

Les précurseurs

Brel, d’accord. Mais avant ? On ne se pose plus vraiment la question, comme si le séisme Brel avait tout emporté dans une immense faille de la mémoire.Brel ! Et après ?, ouvragepublié en 1984, illustre ce phénomène en entreprenant les « 33 détours et autres dans la chanson de la Communauté française de Belgique », sans se pencher vraiment sur ce qui se passait avant Brel. Seule la journaliste Angèle Guller semble s’être réellement intéressée à la chanson en Belgique avant Jacques Brel. Elle signa ainsi l’article de référence«De 1830 à la fin des années 1960 » dans leDictionnaire de la chanson en Wallonie et à Bruxelles, édité en 1995 avec l’aide de ce qui s’appelait encore la Communauté française de Belgique.

Angèle Guller, décédée le 7 mars 2000 à l’âge de 80 ans, était la nièce de la pianiste Youra Guller. Elle-même musicienne, la Bruxelloiseau caractère trempé a préféré consacrer sa vie au journalisme et créer une rubrique « chanson » dans laRevue des disquesde son mariClément Dailly. De 1953 à 1968, elle anima à l’INR (l’Institut national de radiodiffusion qui devint RTB en 1960, puis RTBF en 1977, la radio-télévision belge francophone de service public) l’émission radioLa Vitrine aux chansonsoù elle reçut les grands de l’époque, de Brassens à Ferré en passant par Barbara et Gainsbourg. Cette émission, comparable auPetit Conservatoirede Mireilleen France, permit à de nombreux artistes belges de lancer leur carrière. C’est Angèle Gullerqui découvrit Jacques Brel, l’invita à son émission ainsi qu’à une série de conférences chantées dans le pays, avant de convaincre son mari,qui travaillait par ailleurs pour la firme Philips, de signer lejeune homme pour un premier enregistrement. C’est ainsi que naquit,le 17 février 1953 à Bruxelles, le 78 tours contenantLa FoireetIl y a.Ce disque sera envoyé à Jacques Canetti qui lancera Brel sur la place parisienne.

Angèle Guller laisse un livre de référence (Le 9eArt, la chanson française contemporaine), un prix qui a porté son nom, une fondation, une école de chansons reprise par Martine Kivits (l’Atelier Chanson)et une fille chanteuse, Claudine Dailly, filleule d’Armand Vanneste, de la cartonnerie Vanneste-Brel, fondée par le père du Grand Jacques.

Qui, aujourd’hui, hors les spécialistes, pourrait citer le nom de cinq chanteurs ou chanteuses d’avant Brel ? En dehors d’Annie Cordy, toujours extraordinairement fringante à 85 ans passés, on est à la peine…

Qui se souvient d’Octave Grillaert (1905-1979) qui composa, raconte-t-on, plus de 10 000 chansons, de Gustave Libeau (1878-1957), d’Esther Deltenre (1877-1958), de Zizi Festerat (1885-1956) et de Lise Coliny (1907-1994) ? Seule Simone Max (1903-1983), qui fit les belles heures de l’Alhambra, de la Gaîté et du Vaudeville, fut immortalisée par le filmFranzde Jacques Brel. À part elle, les forçats de la chanson, en Belgique, ont disparu dans les oubliettes de l’Histoire. On peut se consoler en pensant à la France, où seuls Trenet et Piaf sont restés dans les mémoires. Peut-être s’est-on montré plus fidèle aux États-Unis, avec Gershwin, Berlin, Porter, Kern, Hammerstein, Ellington, Weill, etc., sans cesse repris tout au long duxxe siècle.

De manière générale, la chanson française semble avoir longtempsbénéficié d’un prestige moindre que la littérature ou la peinture. Il est donc logique que la Belgique ne fasse pas exception. Logique et pourtant, notre beau pays est littéralement né grâce à la musique,avecLa Muette de Portici, l’opéra du Français Jacques Aubert. Avec sonair Amour sacré de la patrie, il enflamma les cœurs le soir du 25 août 1830, au Théâtre royal de la Monnaie, lançant la jeunesse sur les barricades, libérant le peuple belge de la domination hollandaise.

C’est donc avec solennité et une certaine émotion qu’il faut extraire de l’hymne national,La Brabançonne, ce fier serment repris en chœur par les Diables Rouges et leurs supporters :

Ô Belgique, ô mère chérie

À toi nos cœurs, à toi nos bras !

À toi notre sang, ô Patrie !

Nous le jurons – tous – tu vivras !

Tu vivras toujours grande et belle,

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle :

Le Roi, la loi, la liberté !

C’est François Van Campenhout qui composa en septembre 1830 la musique de La Brabançonne, sur un texte guerrier d’Hippolyte Dechez, dit Jenneval. Texte qui sera retouché à deux reprises, étantjugé insultant vis-à-vis du voisin batave. En 1860, enfin, Charles Rogier en rédigera une nouvelle version dont seul le quatrième couplet subsistera, considéré comme hymne national officiel depuis 1921.

Dans notre quête de chanteurs prestigieux issus de nos contrées, on peut en réalité, non sans fierté, remonter auxve siècle. Le Hainaut de cette époque donna en effet au monde des musiciens qui firent le bonheur de la cour des ducs de Bourgogne et de Milan, des rois de France ou des papes de Rome. Guillaume Dufay et Gilles Binchois,nés dans l’actuelle Belgique, firent ainsi partie des vedettes de la chanson il y a plus de 500 ans.

Nini la Chance

Plus près de nous, et bien vivante, commençons notre histoire avec Léonie Cooreman. Déjà sur les planches en 1939, la Laekenoise n’attendit pas la fin de la guerre pour emporter le radiocrochet organisé par la firme Decca au palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Nous sommes en 1944 et la pétillante adolescente remonte sur scène quelques mois plus tard à l’Ancienne Belgique, le prince des music-halls bruxellois. Elle devient une vedette et en 1949, elle se retrouve meneuse de revue au Bœuf sur le Toit, le plus sélect des cabarets bruxellois.

En un rien de temps, elle attire l’attention du patron du Lido parisien qui l’engage. Annie Cordy, c’est son nom de scène, s’installe à Paris et y restera.

« J’ai eu la chance qu’on vienne me chercher », se souvient Annie quand nous la retrouvons dans la Ville Lumière. « Je ne voulais pas partir à Paris. J’étais bien chez moi. Je n’ai jamais eu d’ambition débordante, sinon d’être sur scène et de procurer du bonheur aux gens. Quand je suis arrivée à Paris, il n’y avait pas de communauté belge de chanteurs. Il n’y avait personne, j’étais une pionnière. Si je suis restée là-bas et ne suis jamais revenue en Belgique, sinon pour travailler, c’est parce que j’ai épousé un Français. »

Dans ses mémoires, intitulésNini la Chance, Annie Cordy rappelleà quel point Bruxelles était une ville gaie, avec ses fêtes breughelienneset son goût pour les joies et les plaisirs simples. Annie raconte ce Bruxelles chanté par Brel, ce Bruxelles de leurs parents qui « brusselait ». À l’attention de ses lecteurs français, elle se fend même d’uncours d’histoire de la Belgique. « Et surtout que je vous le précise, écrit-elle, je ne suis ni wallonne ni flamande. Qu’est-ce que je suis ? Mais bruxelloise, voyons ! Entre nous, les Bruxellois seraient les Marseillais du Nord ! Bruxelloise, c’est-à-dire brabançonne. »

Annie fait l’éloge de sa province, au cœur de la Belgique, se déployant autour de « la superbe ville qu’est Bruxelles, une province autonome en soi et royaliste avant tout, une province peuplée deKiekefretters, traduisez mangeurs de poulets ». L’histoire raconte en effet que les Bruxellois, assiégés par les Hollandais, lancèrent des os de poulets par-dessus les murs afin de faire croire qu’ils n’étaient pas affamés.

« Je suis une vraieBrusseleer. Alors comment vas-tu,zinneke? me disait récemment Aznavour. C’est la première fois qu’il m’appelaitzinneke, l’abruti. Je suis une bâtarde. »

Bâtard, le mot est lâché. Stromae le réutilisera quelque temps plus tard.

Célébrée partout, la meneuse de revue se dit royaliste : « Mon enfance a été bercée par le roman de Léopold et Astrid, cette reine belle à en perdre le souffle, ce destin terrible, cet amour que la fatalité a brisé. »

Annie fait partie de ces Belges qu’on dit aujourd’hui belgicains, c’est-à-dire nostalgiques de la Belgique d’antan, symbolisée par l’Expo 58 et sa « Belgique Joyeuse ».

« C’est la première fois que j’entends ce mot belgicain. C’est nouveau ? Ça sonne comme africain, c’est joli », nous avoue Annie. Comme tous les artistes de son époque, la chanteuse reste attachée à l’Ancienne Belgique. La salle a été renommée depuis AB et appartient à la Région flamande mais a su rester ouverte, voire francophile, dans sa programmation. Elle reflète ainsi la mentalité de la plupart des artistes belges qui ne se reconnaissent pas dans les luttes linguistiques fratricides qui minent leur pays. Annie moins que quiconque…

Annie est Belge et ne l’a jamais oublié même si, pendant de nombreuses années, ses chansons et ses films n’ont guère évoqué ses origines. Jusqu’à 1976 avec Rue Haute, un film dans lequel le cinéaste belge André Ernotte met en scène Annie Cordy aux côtés de MortShuman, le traducteur de chansons de Brel. L’histoire se déroule dans un lieu symbolique du vieux Bruxelles : la rue Haute, dans le quartierpopulaire des Marolles, où grandit également Toots Thielemans, un autreketjede Bruxelles. La belgitude d’Annie Cordy s’affichera une nouvelle fois brillamment, vingt ans plus tard, lorsque la une duSoir illustréévoquera l’amitié profonde qui lie la chanteuse à la reine Fabiola, à l’occasion des 70 ans de Nini, dignement célébrés sur la Grand-Place de Bruxelles.

« Je n’ai jamais chanté la Belgique, c’est vrai. Sinon Bruxellesde Brel. Dans Pic et pioche, j’ai chantéViens une fois avec Edgar, Edgar. Il faut savoir qu’Edgar est un ancien gendarme qui tenait un bistro à Charleroi. Je connaissais les chansons flamandes que me chantait ma mèremais je ne les ai pas enregistrées. Personne en France ne les aurait comprises. Je ne le regrette pas : je travaillais avec des auteurs français qui avaient une certaine image de moi. »

Même si Annie a vécu les cinquante dernières années en France, elle continue de dire septante et nonante, conservant depuis toujours lazwanze, sa bonne humeur bruxelloise typique.

Chanteuse fantaisiste et populaire, Cordy revendique les deux appellations, elle qui perça à une époque où il fallait tout faire : chanter, danser, jouer, rire et pleurer. On en connaît peu des chanteuses françaises qui auraient accepté de passer le tablier deLa Bonne du curé, les couettes deFrida oum papaou les déguisements deTata Yoyo. Nini a traversé toutes les modes, ne se prenant jamais au sérieux, acceptant avec un professionnalisme jamais pris en défaut de relever tous les défis imaginés par un monde du spectacle qui trouva en elle l’amuseuse publique numéro un. Rien que pour cela, Annie Cordy est viscéralement belge.

L’amour ça fait chanter Vallée

Annie Cordy n’a jamais vraiment fréquenté Jacques Brel. Tout juste l’a-t-elle croisé occasionnellement. Brel préférait sortir avec Bruno,le mari d’Annie. Elle se sent par contre très proche de Paul Goeders, alias Jean Vallée. Comme elle, le chanteur verviétois a habité à Paris pendant de longues années avant de revenir à la terre de ses origines. Sa carrière n’est pas comparable à celle du Grand Jacques, ni en longévité ni en popularité, et le chanteur a d’ailleurs souffertde l’ombre brelienne. Il ne s’est que rarement distingué du milieu descabarets parisiens, qu’il fréquentait abondamment, ou celui du concours Eurovision, auquel il a participé à deux reprises. Une première fois en 1970, avecViens l’oublier et en 1978, avecL’Amour ça fait chanter la vie. Cette année-là, il se classera deuxième derrière Israël (avec la chansonA-Ba-Ni-Bid’Izhar Cohen & Alphabeta), quelques semaines à peine après les accords de paix signés par Menahem Begin et Anouar El-Sadate.

Telle une ombre imposante et fantômatique, Jacques Brel accompagnera Jean Vallée tout au long de sa vie. En 1967 déjà, Brel fait partie du jury du Festival de la chanson de Rio, au cours duquel Valléereprésente la Belgique, un an après avoir emporté le prix de la presse au Festival de Spa avecSur les quais. À ses débuts, il chantait les chansons du Grand Jacques, et poursuivra cet hommage en 1989 avec l’écriture de l’oratorioBrel, un impossible rêve.

« Pour lui faire plaisir », Jean Vallée accompagnera Annie Cordy en tournée au sein de la comédie musicaleEnvoyez la musique, après avoir longtemps tenu le rôle de Javert dansLes Misérables, dans une mise en scène de Robert Hossein.

« Je regrette qu’il n’ait pas eu la carrière qu’il méritait, confie Annie Cordy. Il est têtu comme un Wallon, je n’ai jamais réussi à le raisonner. Il faut faire des concessions dans ce métier, mais il est tellement nonchalant. À Paris, c’est dur, il faut être bosseur. En plus, moi, ça me déplaisait de ne pas connaître les gens de mon quartier. Ça me manquait beaucoup et puis, on ne mangeait pas pareil. Le cuisinier du Lido me faisait des frites, pourtant. Je serais bien rentrée si je n’avais pas rencontré mon Bruno. J’ai travaillé comme une damnée. »

Avant de décéder le 12 mars 2014, Jean Vallée s’était plus ou moins retiré de la scène, n’acceptant qu’occasionnellement des galas.Sur son dernier album, il laisse une chanson étrange, en guise d’aveu :Je suis belge. La chanson sera chantée par Annie Cordy en 2005 sur la Grand-Place de Bruxelles pour les 175 ans de la Belgique. Cetteannée-là, Vallée, marqué à vie par Brel, présentera encore un spectacleproduit par Pierre Stembert, consacré au Grand Jacques. En 2008,enfin, on retrouvera le Verviétois dans l’émissionTenue de Soiréede Michel Drucker.

Mais avant tout, qui est ce Brel dont on parle tant ?

Vous permettez, monsieur Brel ?

Avec le Grand Jacques

BREL. Quatre lettres monumentales, imposantes, comme accrochées au flanc de la montagne hollywoodienne de la chanson française. Quatre lettres immuables, que nul ne peut contourner, écorner,ignorer, voire salir. En Belgique, trente-cinq ans après sa mort, Brel est un mythe. On doit aimer Brel comme aujourd’hui en France, on ne peut qu’aimer Brassens, Piaf ou Goldman. Rares sont ceux qui, àl’instar du « fantaisiste » Stefan Liberski, osent avouer publiquementleur aversion pour les chansons du Grand Jacques (la majuscule à Grand est également de rigueur). Liberski est un humoriste, ancien membre des Snuls, version bruxelloise des Nuls qui, dans la chansonAvec, livra en 1992 un beau moment musical et humoristique. La chanson, parue sur l’albumLes Snuls, bien entendu, reprend une série de questions posées à Brel qui, imperturbablement, par la magie de l’échantillonnage, répond : Avec.

Dites-nous, Jacques, le plat pays, avec ou sans la mer du Nord ?

Avec

Dites, Jacques, la Belgique, avec ou sans les Wallons ?

Avec

Les Bruxellois, avec ou sans accent ?

Avec

La bière, avec ou sans mousse ?

Avec

Le chicon au gratin, avec ou sans chapelure ?

Avec

Les moules, avec ou sans frites ?

Avec

Les frites, avec ou sans mayonnaise ?

Avec

Magritte, avec ou sans pipe ?

Avec

Interviewé dans Le Soirdu 3 octobre 1998 par Christelle Prouvost àl’occasion du vingtième anniversaire de la mort de Brel, Liberski affirmait que la Fondation Brel, dirigée par France Brel, avait bien réagi à cette blague belge. Liberski poursuit, osant une posture anticonformiste vis-à-vis des chansons de Brel : « Non, je ne suis pas fou des chansons de Jacques Brel ! Pourquoi m’agacent-elles instantanément ? Je ne sais pas trop. Peut-être parce qu’elles veulent tellement émouvoir. Rien de moins séduisant que quelqu’un qui vous hurle àl’oreille :Écoutez comme je suis poétique ! Regardez comme je suis sensible !J’ai l’impression que ses chansons ne disent que cela. […] Pour le reste,ses textes sont pour la plupart des enfilades de clichés sur des thèmes banalisés « écorché vif » et vociférés avec un pathos agréé « forcément trrrès beau ». Mais il faut reconnaître qu’il y allait à fond. Difficile de lui échapper. Il avait quelque chose de fatal, Brel. Et en même temps de totalement opaque, de totalement construit. Un personnage, quoi. […] Une chanson qui m’agace particulièrement ?Le Cheval. Le « l » dech’fallme fait recroqueviller les doigts de pied dans les chaussures ! »

Même s’il y en eut toujours en France pour l’ignorer, Brel était belge. Il ne s’en cachait pas, nourrissant à cet égard des sentiments partagés. Bruxellois francophone, Brel était d’origine flamande, commeson père Romain né à Zandvoort, près de Ypres, en Flandre occidentale. Cette origine, Brel la mettra souvent en avant, même s’il ne parlait pas le flamand, qu’il se contentait de comprendre,comme de nombreux Bruxellois francophones, et de chanter à l’occasion. En traduction souvent ou parfois de façon originale comme dansMarieke(1961), la plus belle des déclarations sans doute :

Ay Marieke, Marieke

Je t’aimais tant

Entre les tours

De Bruges et Gand[…]

Zonder liefde, warme liefde

Weent de zee, de grijze zee[…]

En schuurt het zand over mijn land

Mijn platte land, mijn Vlaanderenland…

Mon plat pays, ma terre flamande… Un an avantLe Plat Pays(le platpays qui est le mien), la plus belle chanson jamais écrite sur la Flandre. La Wallonie attend toujours son équivalent, et Julos Beaucarne n’est pas seul à espérer trouver un jour l’inspiration nécessaire pour rendre un hommage aussi fort à son terroir.

Flamand, Brel l’est surtout par références culturelles, de Brueghel à Ensor, avec cette touche inspirée par l’occupation espagnole desxvieetxviie siècles. Il aime ce côté festif, ces traits exagérés… Brel aégalement rendu hommage à la Wallonie avec, il faut l’avouer, moins de réussite. Tout juste retiendra-t-onIl neige sur Liège(1963) :

Il neige, il neige sur Liège

Et tant tourne la neige

Entre ciel et Liège

Qu’on ne sait plus s’il neige

S’il neige sur Liège

Ou si c’est Liège qui neige vers le ciel

Brel n’aimait guère cette chanson. Il ne voulait même pas ensortir le disque, comme le rappelle son biographe Olivier Todd (JacquesBrel, une vie).Il neige sur Liègeest née de son amitié avec Jean-Pierre Grafé, copain de virées liégeoises qui, à l’époque où Jacques fit sa connaissance, terminait ses études d’avocat. Patriote régional, de sensibilité sociale-chrétienne, il deviendra ministre. C’est lui qui demanda un soir à Brel pourquoi, s’il aimait Liège, il ne la chantait pas. Brel s’exécuta, tout en trouvant sa chanson faible : on pouvait yremplacer Liège par Lille ou Charleroi, le texte n’exprimait pas suffisamment l’âme, la terre et le peuple liégeois. La chanson paraîtra néanmoins sur un disque rare, hors commerce,Jacques Brel chante la Belgique, contenant notammentBruxelles,Le Plat PaysetJean de Bruges. Le disque sera remis aux participants du seizième congrès de l’Union internationale des autorités locales, tenu à Bruxelles en 1963.

Plutôt que la Wallonie, c’était la mer du Nord qui inspirait Brel,à l’image de ces peintres flamands, comme Delvaux et Ensor. Cette mer qui lui rappelait son enfance et qu’il filma avec poésie dansFranz, avec Barbara. À l’inverse, la ville balnéaire de Knokke-le-Zoute ne lui rappelle pas que de bons souvenirs : c’est là qu’en juillet 1953, il échoua à la vingt-septième et avant-dernière place du Festival de la chanson de variété. Jacques Canetti, qui croyait déjà en lui, faisait pourtant partie du jury, mais ne parvint finalement qu’à lui éviter la dernière place.

DansLa Chanson de Jacky(1965), il s’en souvient avec humour :

Même si un jour à Knokke-le-Zoute

Je deviens comme je le redoute

Chanteur pour femmes finissantes

Par contre, sonKnokke-le-Zoute tango, douze ans plus tard, sera nettement moins joyeux :

Ce soir il pleut sur Knokke-le-Zoute

Ce soir comme tous les soirs

Je me rentre chez moi

Le cœur en déroute

Et la bite sous le bras

On a beaucoup dit et écrit sur les rapports contradictoires que Brel entretenait avec les Flamands. À côté deMarieke, on trouve en effet un texte très moqueur avecLes Flamandes(1959) :

Les Flamandes dansent sans rien dire

Sans rien dire aux dimanches sonnants

Les Flamandes dansent sans rien dire

Les Flamandes ce n’est pas causant[…]

Les Flamandes

Les Flamandes

Les Fla

Les Fla

Les Flamandes

Chanson plus anticléricale qu’anti-flamande, Brel se montrera plusprécis et moins joyeux huit ans plus tard avec La… La… La…:

Quand je serai vieux, je serai insupportable[…]

J’habiterai une quelconque Belgique

Qui m’insultera tout autant que maintenant

Quand je lui chanterai Vive la République

Vive les Belgiens merde pour les Flamingants…

Estimant sans doute que la situation politique de la Belgique, embourbée dans les querelles linguistiques, ne s’arrangerait pas, Brelira plus loin encore (trop loin ?) dans son dernier album, avecLes F…(1977).

Messieurs les Flamingants j’ai deux mots à vous rire

Il y a trop longtemps que vous me faites frire[…]

Nazis durant les guerres et catholiques entre elles

Vous oscillez sans cesse du fusil au missel[…]

Messieurs les Flamingants je vous emmerde[…]

Et je vous interdis d’obliger nos enfants

Qui ne vous ont rien fait à aboyer flamand

Ce texte, d’une violence inouïe, est maladroit dans la mesure où il fait un fâcheux amalgame entre Flamands et Flamingants, ces derniers seuls désignant les activistes réclamant une autonomie, voire uneindépendance de la Flandre. Avec cette chanson, Brel réagissait « épidermiquement », mais de loin, étant à cette époque installé aux Marquises, à l’actualité qui ébranlait sa Belgique, celle du temps où Bruxelles«brusselait »…

La haine de Brel est ancienne : déjà en 1961, il en avait voulu aux 65 000 Flamingants d’avoir envahi Bruxelles, le 22 septembre, sous le sloganBrussel vlaams !(Bruxelles flamande).

Les F…suscita logiquement une levée de bouclier, avec interpellation du gouvernement à la Chambre, plainte déposée par la Fédération des étudiants catholiques flamands au tribunal d’Anvers (qui la rejettera) et appel de la ministre de la Culture flamande, Rita De Backer, affirmant qu’une diffusion massive de ce disque en région wallonne constituerait un acte inamical.

En France aussi, comme nous le rappelle Marc Robine dans Le Roman de Jacques Brel, les mouvements régionalistes et autonomistes bretons, corses ou basques de la fin des années 1970 n’apprécièrent guère cette chanson aboyant français.

Avec le recul, il faut être clair : Brel a suffisamment répété dans ses interviews qu’il aimait la Flandre et les Flamands. Il n’a jamais oublié qu’en août 1953, à ses débuts, c’est dans les studios de la BRT, àHasselt, qu’il trouva un accueil chaleureux et qu’il enregistra vingt-trois chansons. Depuis, la BRT n’a jamais raté une occasion de le fairepasser sur les ondes. Mais attention, cela n’autorise pas les Flamingants à toucher à Bruxelles, son Bruxelles, qu’il aime tant retrouver quandil vit à Paris, ne fût-ce que pour voir sa femme Miche et ses trois filles.On le sait peu, mais Brel a écrit deux chansons intituléesBruxelles. Celle de 1953 est restée inédite :

Le soir à Bruxelles, les étincelles

Des trams se voient de loin[…]

Et la place de Brouckère

Aux serpents de néon

Inscrit rouge dans le ciel

Sur les nuages le nom de Bruxelles[…]

À l’inverse, relèvent Olivier Todd et Marc Robine, Brel n’est pas toujours tendre à l’égard des Belges et de la Belgique. Ainsi confie-t-il un jour à son ami Jean-Pierre Grafé : « J’aime mon plat pays, maisles gens sont trop petits. » Un chapitre du livre de Todd souligne cette« difficulté d’être brelge ». L’auteur français l’ouvre par une citation trouvée dans un cahier de travail de Brel :

Mais vous qui savez que Dieu est Belge

Et qu’il ignore le nom des fleurs.

Ou encore, plus loin :

Elle est dure à chanter

Ma belgitude

La culture musicale de Brel n’a rien de belge : il aime Stravinski,Ravel, Chopin, Schubert, Mozart, Debussy, Beethoven. Il ne litguère d’auteurs belges, à l’exception notable de Verhaeren. À peine fait-il allusion à De Ghelderode. « La Belgique habite Brel infiniment plus qu’il n’a habité en Belgique », écrit Todd. « Il regarde ce pays, l’écoute sans l’entendre, à travers des amis aux opinions politiques élaborées. »

Brel, dans le fond, ne s’occupe pas de politique. Tout juste donne-t-il son avis sur ce pays dont il aime malgré tout les petites gens et les rues, la nuit.

« Dans les bagages de Brel, la Belgique pèse lourd », écrit encore Todd. Brel cultive le paradoxe, alignant volontiers des phrases à l’emporte-pièce, des slogans qui finissent toujours par se contredire. « La Belgique a toujours été un faux pays », dit-il. « Quand on est belge, on est obligé de se sentir européen. » Brel pourfend les bourgeois mais tient à ce que ses filles bénéficient d’une éducation bourgeoise. Brel se dit flamand mais ne veut pas que ses filles apprennent le néerlandais.

Quand Jacques Danois, alors reporter à RTL, lui demande si, parfois, cela ne l’ennuie pas d’être belge, Brel répond : « Non, jamais. » À d’autres qui lui demanderont quel est son plus grand regret, il répondra : « Être belge. » Brel vit alors en France et s’intéresse plus à la politique française, qu’il estime plus passionnante que la belge. Brelaime les actions d’éclat, comme chanter gratuitement pour le Particommuniste français dans le seul but de dire ensuite que Jean Ferratse fait payer, lui.

En réalité, Brel s’exprimait différemment en fonction de la qualité de son interlocuteur. Face à un journaliste français, cela ne le dérangeait pas de réaliser des raccourcis spectaculaires. Par contre, interrogé par Henry Lemaire, journaliste auSoiravec qui il aura un entretien historique1, il se révèle plus prudent, plus consciencieux : « J’aime les Belges, moi. D’abord, je suis belge. Depuis vingt ans, je parle, en tout cas si pas de la Belgique, je parle des Belges ou de la Flandre. »

Et parlant des Flamands, il dit : « D’abord, de race, je suis flamand. Que je sois francophone, c’est indiscutable. On a le droit de choisir le mode d’expression que l’on veut. Donc je crois qu’on a le droit d’être flamand et de s’exprimer en français. »

Se définissant donc comme un Flamand francophone de Bruxelles, le chanteur n’hésite pas à affirmer que cette condition est aussi difficile à vivre que s’il était un « nègre blanc ».

Brel reprochera toujours à la Belgique de ne pas l’avoir reconnuavant la France, oubliant au passage que c’est la Belgique qui lui offritses premiers contrats et qu’à Paris, il connut au début une période de vaches maigres. Jacques Canetti ne le cachait pas : il fut parmi les premiers à reconnaître que le Brel d’avant 1955 n’était pas très bon mais qu’il avait détecté en lui le potentiel d’une grande vedette.

« Jacques ressent la Belgique comme une partie de lui-même et il la rejette dans le même mouvement », écrit encore Todd. À la foisfier et honteux, Brel déteste amoureusement la Belgique. Accueilli etcélébré en France, il n’ose pas se montrer désobligeant envers ce public qu’il rencontre quasiment tous les soirs et ne veut pas se montrer ingrat. Baudelaire n’eut pas cette élégance avec Bruxelles.

Brel fait indiscutablement partie du patrimoine culturel francophone, voire français. Quand il se produit à l’étranger, l’ambassade de France l’invite plus volontiers que celle de Belgique. À sa mort, certains Flamands le lui feront payer : un énergumène flamand inscrira dans un graffitiBrel is dood, hoera !(Brel est mort, hourra !), quelques heures à peine après la mort du chanteur.

Brel dérapait volontiers, il pouvait se montrer cruel, tout en le regrettant quelques minutes plus tard. C’était son côté grande gueule.Mais dans le fond, ces incartades, cet amour-haine pour la patrie de ses origines n’ont pas desservi la Belgique, au contraire. Son succès en France, aux États-Unis et dans le monde entier, a servi les intérêtsd’un pays que beaucoup, avant son arrivée, auraient peiné à situer sur une carte. Grâce à Brel, certains soupçonneront qu’Amsterdam est unport belge. En traduisant et en chantant ses textes en anglais, Mort Shuman, Nina Simone, Scott Walker, Frank Sinatra, David Bowie, Tom Jones, Shirley Bassey, John Denver, Terry Jacks (numéro 1 en 1974 aux USA et en Angleterre avecSeasons in the Sun), Marc Almond et tant d’autres, dans tous les pays, dans toutes les langues, ont perpétué son nom et ses chansons.

Vingt ans après sa mort, Barclay a édité un disque de reprises,Au(x) suivant(s), dans lequel, à côté du Belge Arno, du Suisse Stephan Eicher et du Néerlandais Dick Annegarn (qui a, lui aussi, rendu un superbe hommage à la ville qu’il aime en composant une version personnelle deBruxelles), on retrouve les Français Alain Bashung, Faudel, Kent, Noir Désir, Zebda, Arthur H, M, Polo et les Têtes Raides.

Aujourd’hui, c’est Stromae qui, par ses textes réalistes, sa gestuelle scénique et particulièrement son aptitude à mimer un homme saoul dans la chansonFormidable, bénéficie régulièrement de la comparaison avec Brel. Traité de « Nouveau Brel » ou de « Brel 2.0 », le jeune Bruxellois ressuscite Brel à la sauce moderne dans le monde entier.

On l’a découvert avec Jean Vallée, il n’était pas facile de se faire un nom à l’ombre de Brel. À l’époque se sont pourtant forgés quelques grands noms, dont certains montaient à Paris. Certains bénéficiaient même d’un coup de pouce du Grand Jacques. Parmi eux, celui qu’il surnommera gentiment « le tendre jardinier de l’amour » : Salvatore Adamo.

Salvatore en or

« En toute modestie ». Cette expression est celle que Salvatore Adamo utilise le plus souvent au cours d’une discussion, sans même s’en rendre compte. Cette humilité profonde, légendaire, n’empêchepas Adamo de répéter que les Belges devraient se débarrasser de cettemodestie exagérée qui estompe leurs succès. Il ne comprend pas ce qualificatif de « petits Belges » dont usent et abusent ses concitoyens. « Pourquoi se contenter de cette réduction », estime-t-il. « Même en football où, parce qu’on est un petit pays, on devrait se satisfaire du petit résultat alors qu’on peut aspirer à en faire un grand. À mon avis, il faut rayer le mot petit. »

C’est à la suite de cette remarque percutante que nous avons rayé le mot « petit » du sous-titre de la première édition de ce livre…

Quand on lui parle de ses chiffres de vente, il rougit. Même si, de son propre aveu, la grandeur ne se jauge pas à la quantité mais à la qualité, les scores du chanteur sont éloquents. En 1964, il vend plus de disques en France que les Beatles (200 000 Vous permettez, monsieur ?). En 1965, il écoule 400 000 albumsLive à l’Olympia, ce qui lui vaut d’être classé premier au référendum des chanteurs français. En 1966, il est le deuxième meilleur vendeur de disques dans le monde derrière les Beatles qui profitent, eux, de l’immense marché américain. En 1967, il devance Johnny Hallyday au classement deSalut les copains. En 1969, il a vendu dans le monde 30 000 000 de disques.

En Espagne, en Italie et en Allemagne, il a décroché plus de six numéro un. Au Japon, Koshiji Fubuki a enregistré dès les années 1960 tout un album de chansons d’Adamo, lequel, aujourd’hui encore, se produit régulièrement au pays du Soleil-Levant devant un public exclusivement japonais. Tombe la neige, devenuYuki Ga Furu, est la star indétrônable des karaokés nippons. En Amérique du Sud,ses disques se vendent toujours. Adamo s’est produit plusieurs fois auCarnegie Hall de New York. Au Québec, en été 2000, il arrivait encore en tête des hit-parades des albums avec une compilation relancée par une publicité pour le lait inspirée par C’est ma vie. En 2003, il signe à Paris un nouveau contrat avec Universal qui, entreson duo avec Olivia Ruiz etBal des gens bien, lui permettra, au traversde cinq albums inédits en dix ans, de renouer avec le succès.

En cinquante ans, Adamo a vendu plus de 80 000 000 de disques… Mieux que Jacques Brel de son vivant.

Adamo fait aujourd’hui partie de l’inconscient collectif, comme l’a joliment illustré Alain Souchon dansLe Baiser:

Des Adamo passaient bien couverts

Donnant à la plage son caractère

Naïf et sincère

Le vent de Belgique

Transportait de la musique

Pour Adamo, il s’agit là du plus beau cadeau qu’un chanteur lui ait jamais fait. Il regrette d’ailleurs de n’avoir pu répondre à l’invitation de Laurent Voulzy à chanter ensemble à Forest NationalJ’ai dix ansle soir des 55 ans de Souchon. Il ne pouvait annuler un gala en Italie.

Adamo, Italien de nationalité mais Belge de cœur, a déjà pensé à demander la nationalité belge. Il attend pour cela que la loi italiennelui permette de ne pas perdre la nationalité de ses parents, ce qui sembleêtre en passe de se régler. Avoir la double nationalité lui plairaitautant que de vivre entre Paris et Bruxelles. À l’occasion d’un match Belgique-Italie, le chanteur malicieux arborait dans les stades des touches de noir, de jaune, de rouge, de blanc et de vert. Cette double sensibilité lui permet de ne pas se laisser emporter par un nationalisme basique et de se concentrer sur les mérites sportifs de ses deux équipes préférées.

Son attachement à la Belgique ne transparaît guère, pourtant, dansses premières chansons. « Peut-être qu’inconsciemment, on voulait s’ouvrir et ne pas rester confiné dans la belgitude. Maintenant, au contraire on la revendique, les temps ont changé. C’est valable aussi avec I Muvrini et la Corse, ou Nolwenn qui chante la Bretagne. »

Même pour Les Filles du bord de mer, en 1964, sa musique reste d’inspiration méditerranéenne. On y retrouve une chanson sicilienne, comme lui en fredonnait sa maman quand il était enfant :

Mais dès que revint l’été

Je commençai à m’inquiéter

Car sur les bords d’la mer du Nord

Elle se remit à faire du sport

« Maintenant que Souchon m’a évoqué dans les brumes du nord, je trouve à cette chanson un côté mer du Nord qui m’avait échappé à l’époque. Il n’y avait pourtant pas d’accordéon, elle n’était pas embrumée comme une chanson de Ferre Grignard. Depuis, Arno l’a très bienbelgicisée.»

Même s’il l’évoquait en paroles, la mer du Nord ne faisait pas partiede l’imaginaire d’Adamo qui, lorsqu’il avait la chance de prendre des vacances, les passait en famille en Sicile. « Je n’étais pratiquement jamais allé à la côte belge.Tombe la neigeest une autre de ces chansons en mode mineur de sensibilité méditerranéenne, même si elle parle de neige. C’est tout ce que je suis. »

Cet imaginaire sicilien rejoint la mentalité belge dans son côté très surréaliste, et c’est probablement ce qui fait de l’esprit d’Adamo un mélange aussi harmonieux. Elles sont nombreuses, les chansons siciliennes qui mettent en scène un dialogue à la De Ghelderode entre un homme et un squelette. Ce surréalisme populaire est fréquent en Sicile, sous une forme naïve. Les marionnettes, les guerriers,l’influence mauresque… toutes ces images siciliennes rapprochent la Belgique de la terre natale d’Adamo.

En 1964, un journal italien annonce qu’Adamo a écrit une chanson,Dolce Paola, en hommage à la princesse italienne, épouse d’Albert de Belgique. Il ne s’agit alors que d’une invention journalistique, maisla réaction de Paola sonne comme une invitation : « Si elle est aussijolie que Sans toi ma mie, pourquoi pas… ». Adamo compose la chanson six mois plus tard à Venise, à la troisième personne, comme l’exige la langue italienne quand on s’adresse à une personne de haut rang. Adamo n’a jamais voulu chanter cet hommage devant Paola et de toute façon, à chaque fois que l’occasion se présentait, il y avait toujours une personne de la Cour pour lui demander de ne pas le faire.

« En revanche, je l’ai chantée devant son fils Laurent, lors d’un gala pour son Œuvre à Anvers. »

Fils de mineur, c’est en 1969 qu’Adamo aura une première occasion de rendre hommage à son père et à sa terre d’adoption dansQue voulez-vous que je vous chante ?:

J’ai vu le pays noir

Aux Alpes de charbon

Ses tours de feu

Le soir embrasaient l’horizon

Tandis que comme des chiens

Des hommes crevaient au fond

Mais oui je m’en souviens

L’un d’eux portait mon nom

La prise de conscience était là. À tel point que le chanteur dut se battre avec la presse italienne, qui prétendit que Salvatore avait été mineur avant de chanter.

Dix ans plus tard, à l’occasion du millénaire de la ville de Bruxelles,Adamo écrit Bruxelles, qu’il enregistre dans la foulée. La chanson ne sort pourtant pas à l’époque. En cause : la crainte que le côté édulcoré de la chanson soit mal compris à une époque où le racisme montait en flèche :

Bruxelles

C’est pas seulement pour que ma rime soit

riche

Que je te dirai belle

Bruxelles

T’as pas besoin de tous ces mots qui

trichent

Pour prendre sous ton aile

Dans son albumRegards, en 1998, Salvatore revient sur son enfance et ses parents avecLes Heures bleues:

Moi je rêvais entre vous deux

J’étais enfant, j’étais heureux

Et je n’ai qu’à

Fermer les yeux

Pour retrouver

Ces heures bleues…

« Cette chanson, je l’ai peut-être écrite trop tard, toujours par pudeur. J’aurais dû l’écrire du vivant de mes parents. Le mot maman est le plus difficile à écrire dans une chanson. »

Sur ce même album,Salima dans le tramway évoque à nouveau la capitale :

Où va-t-elle ? Où va-t-elle ?

La gazelle dans le tramway

Qui glisse sur les pavés mouillés

Sous le ciel triste de Bruxelles

Cette chanson particulière, engagée, prenait position pour les sans-papiers. Un texte prophétique, aussi, lorsque l’on pense au dramevécu quelques semaines plus tard par Sémira Adamu, cette Nigérianede 20 ans morte étouffée lors d’un rapatriement forcé, musclé, le 22 septembre 1998. Le hasard des choses, raconte Adamo, veut que dans la liste de prénoms africains utilisée pour composer la chanson, il avait longtemps hésité entre Salima et Sémira.

La Belgique et ses drames, Adamo les vit avec une douleur intime, profonde, comme cette affaire Dutroux qui ébranla la Belgique en 1996, et qui lui inspira Laissez rêver les enfants:

Laissez rêver nos enfants

Sans plus les déranger

Laissez-les vivre insouciants

Laissez-les s’envoler

Adamo a réalisé une version néerlandophone de cette chanson et ne cache pas son envie d’enregistrer en néerlandais quelques-unes de ses chansons récentes. Quant aux anciennes, elles ont déjà été adoptées, en français, au nord du pays. En Flandre, il fait partie de ces personnalités immensément populaires, qui font l’unanimité, au-delà des clivages linguistiques. C’est d’ailleurs là-bas qu’il se produit, plus souvent qu’en Wallonie ou à Bruxelles.

En 2013, à l’occasion de la publication de sa biographieAdamo. 50 ans de succès, le chanteur se confiait à Béatrice Delvaux et à Jean-François Lauwens, dansLe Soirdu 26 octobre. Il y évoquait en particulier sa belgitude et le mouvement national unitaire bénéfique amené par des Diables Rouges revitalisés : « Il ne faut pas oublier que tant Vincent Kompany que Stromae sont des privilégiés du destin. Ce sont indéniablement de belles figures de proue mais cela n’est peut-être pas totalement représentatif. Si le fait d’avoir un Stromae ou un Kompany pouvait faire se calmer certains esprits comme celui dont je n’aime pas citer le nom (NDA : Bart De Wever). Et encore, je me demande – et qu’on ne me traite pas à nouveau de poujadiste – si ce n’est pas plus présent chez les responsables politiques que parmi la population. Moi je sais que, quand je chante enFlandre, comme voici quelques jours au Capitole, à Gand, c’est sold-out et le public a chanté avec moi mon petit couplet d’amitié bilingue :« On veut pas la révolution/C’est pas la guerre de Sécession/On veut juste comme on dit/Quelques arrangements entre amis/We willen geen revolutie/Geen afscheiding, geen tragedie/We proberen ook te vinden/Een toekomst tussen vrienden». Ça m’émeut parce que je crois que la belgitude est dans l’âme belge, quelle que soit la communauté à laquelle on appartient. Et c’est un Italien qui vous le dit ! »

Adamo n’a jamais caché son attachement profond à la Belgique, et a d’ailleurs dû l’afficher très tôt, dès 1965. Les journalistes belges del’époque avaient en effet mal perçu la couverture de Salut les copainsoù le chanteur arborait une cravate tricolore bleu-blanc-rouge. Lespotins de la commère de France Soirn’avaient rien arrangé en mettantdans la bouche du chanteur : « J’en ai marre qu’on me dise belge, je suis italien. »

« Pour la photo de Jean-Marie Périer, je portais une large cravate blanche et c’est le magazine qui a ajouté les couleurs tricolores car j’étais numéro un à leur référendum. Et le potin de la commère, je ne sais pas où elle est allée chercher ça mais je n’ai jamais fait une telle déclaration. Devant cette levée de boucliers de la presse belge qui me traitait d’ingrat, j’ai dû dire que je n’y étais pour rien dans un cas comme dans l’autre. »