Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Luc Pire

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

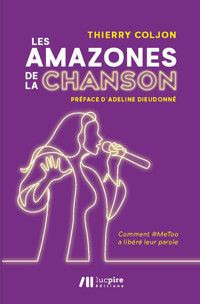

Dans le sillage du mouvement #MeToo, un nouveau langage est apparu, porté par des chanteuses et des chanteurs libérés de toute contrainte. Que nous disent ces artistes se jouant des genres pour mener un combat néoféministe qui ne leur interdit pas de viser la tête des hit-parades?Christine and the Queens, Angèle, Clara Luciani, Jeanne Added, Sandor, Marie-Flore, Pomme, Aloïse Sauvage,Suzane, Hoshi, Eddy de Pretto, Hubert Lenoir, Pierre Lapointe... Tous, dans la francophonie, apportent une nouvelle voix, un nouveau discours, une nouvelle image, une nouvelle façon de considérer les relations sentimentales, tout en rénovant par leurs textes et leurs musiques la chanson française. Ils s’expriment ici en totale liberté, avec Juliette Gréco, Brigitte Fontaine, Véronique Sanson, Catherine Ringer, Mylène Farmer, Cœur de Pirate, Soko ou Vanessa Paradis, commentant leurs textes les plus forts, livrant au sujet des rapports amoureux un éclairage original. Se dresse ainsi de la femme – entre Amazone guerrière et grande romantique – un portrait contemporain, à la fois moderne et décomplexé. Préfacé par Adeline Dieudonné

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Les Amazones de la chanson

Éditions Luc Pire [Renaissance SA]

Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo

Éditions Luc Pire

www.editionslucpire.be

Les Amazones de la chanson

Couverture et mise en pages : Corinne Dury

e-ISBN : 9782875422392

Dépôt légal : D/2021/12.379/03

© Éditions Luc Pire, 2021

Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.

Thierry Coljon

Les Amazones

de la chanson

PRÉFACE D’ADELINE DIEUDONNÉ

Comment #MeToo a libéré leur parole

Préfacepar Adeline Dieudonné

L’année de ma naissance, Michel Sardou chantait « être une femme ». J’ai été façonnée sous ce prisme-là : j’étais une fille. Un être dévolu à la douceur, à l’obéissance, faisant passer les besoins des autres avant les miens.

On m’a mis des vêtements de fille, pas forcément rose bonbon, mais dans les boutiques, il y avait deux rayons, bien séparés. Les fleurs et les cœurs d’un côté, les camions et les fusées de l’autre. Les sentiments pour les unes, l’action pour les autres.

Pareil dans les magasins de jouets. Les poupées et les dînettes d’un côté, les tracteurs et les ballons de foot de l’autre. Il était important de nous différencier, le plus tôt possible. À l’école, pour me complimenter, on utilisait des adjectifs comme mignonne, gentille, sage, silencieuse. De mes copains garçons on disait plutôt qu’ils étaient forts, courageux, volontaires.

Souchon chantait « pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles ». Si tel petit garçon m’ennuyait dans la cour de récré, c’était probablement parce qu’il était amoureux de moi.

En chantant « comme un garçon je n’ai peur de rien, comme un garçon moi j’ai des copains (…) pourtant je ne suis qu’une fille », Sylvie Vartan m’a appris qu’il y avait une hiérarchie des genres. Une fille c’est moins bien qu’un garçon. Il y avait un 1er et un 2ème sexe.

« Courir comme une fille », « se battre comme une fille », « se comporter comme une fille », ça n’avait pas le même sens que « courir comme un garçon », « se battre comme un garçon », « se comporter comme un garçon ». Je l’ai aussi compris dans les insultes qu’on adressait aux garçons : fillette, mauviette, femmelette, gonzesse, nunuche. Être un garçon, c’était avant tout ne pas être une fille.

J’ai regardé des dizaines de dessins animés, de films, lu des tas de livres dans lesquels les héros étaient très majoritairement masculins. Les rôles féminins se cantonnant à l’espace domestique, rêvant de rencontrer le prince charmant qui donnerait un sens à leur vie. Je n’ai jamais vu de princesse tuer un dragon.

À la télé, je voyais régulièrement cette vieille interview de Jacques Brel qui disait : « Je crois qu’un homme est un nomade, qu’il est fait pour se promener, pour aller voir de l’autre côté de la colline. Je crois que par essence la femme l’arrête, alors l’homme s’arrête près d’une femme et la femme a envie qu’on lui ponde un œuf, toujours... Toutes les femmes du monde ont envie qu’on lui ponde un œuf. » Je sentais bien que cette phrase n’était pas très exacte, ni sur le plan de la syntaxe, ni sur le plan scientifique. Mais Jacques Brel étant Jacques Brel, il devait avoir raison. Même si je n’en étais pas encore consciente, mon ambition profonde devait consister à m’accroupir sur un lit de paille pour couver l’œuf d’un homme.

Julio Iglesias chantait « vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment ». J’incarnais la tentation, le danger. Il fallait que j’apprenne à protéger les hommes de leurs pulsions.

Dans Requiem pour un fou, Johnny me disait que si je tombais amoureuse d’un garçon, l’aventure ne serait pas sans danger pour moi. « Je l’aimais tant que pour la garder je l’ai tuée ».

Parce qu’au garçon, on aura appris à aimer ce qu’on l’aura également conditionné à mépriser : moi. Il lui aura été expliqué que pour se construire, il ne devait surtout pas me ressembler. Pas parce que j’étais différente mais parce que j’étais inférieure.

À lui, on aura appris à cacher ses émotions, à se maîtriser, à prendre l’initiative, à être fort. « Je croyais qu’un mec en cuir, ça pouvait pas chialer » chantait Renaud.

Dans l’écrasante majorité des chansons que j’entendais, les femmes étaient amoureuses des hommes, et les hommes des femmes. La norme était donc l’hétérosexualité.

Aujourd’hui, nos représentations culturelles sont en train de changer. Et la chanson ne fait pas exception. Je m’en réjouis. Pour moi, pour mes enfants, pour les générations qui viennent.

Ma grande fille s’offusque en écoutant Renaud chanter « femmes normales, stars ou boudins, femelles en tout genre, je vous aime ». Et ce qui l’offusque, ce n’est pas tant le mot « femelle », que la vision essentialisante des femmes et des hommes, qu’elle ne supporte plus. Elle refuse le sexisme, dans un sens comme dans l’autre.

Alors je me surprends à espérer que dans sa cour de récré les mots « pédé, pute, petite bite, con, enculé... » ne soient plus des insultes.

Qu’elle puisse envisager de devenir astrophysicienne, footballeuse, secrétaire, danseuse, policière, ministre, informaticienne, aide-soignante, professeur, ou de faire des enfants et s’y consacrer à temps plein, et que ses choix soient conditionnés par ses envies et non par un dogme social.

Qu’elle grandisse dans un monde dans lequel elle ne fera pas partie des 36% de femmes risquant de subir une agression physique ou sexuelle.

Un monde dans lequel les hommes seront libres aussi. De devenir puériculteurs, sages-femmes, boxeurs, maquilleurs, pilotes de chasse, trompettistes, ou de faire des enfants et s’y consacrer à temps plein.

J’espère une société qui ne soit plus divisée en deux catégories. Qu’il puisse y avoir du flou, des incertitudes, des indéterminations, du neutre, la liberté de choisir. Et surtout, celle de ne pas choisir.

Pour y parvenir, le rôle des chanteuses et des chanteurs est primordial. Ils façonnent nos représentations, incarnent des modèles inspirants. Merci à Thierry Coljon, de leur rendre ici un si bel hommage.

1. Introduction

Les femmes, depuis l’aube des temps, auraient-elles été « féministes » avant la lettre, même sans le savoir ou le reconnaître ? La question mérite d’être posée si on part de l’hypothèse que, de tout temps, elles ont dû se battre pour se faire entendre. De qui ? Des hommes, que diantre ! Ceux-là même qui, depuis les grottes et les savanes d’Afrique, ont pris le pouvoir il y a plus de deux millions d’années. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens… Tous se seraient donné le mot : nous sommes les plus forts, nous chassons et ramenons de quoi nourrir femme et enfants restés « à la maison ».

À l’appui de cette représentation, les témoignages manquent et les interrogations surgissent : si distribution sexuée des rôles il y avait, les premières femmes ont-elles été d’accord avec celle-ci ? Y a-t-il eu débat ? Quelle place dans la société cette répartition des tâches leur assignait-elle ? Selon Élisabeth Badinter1, chez les chasseurs-cueilleurs comme chez les premiers agriculteurs, la femme gardait le foyer pendant que les hommes allaient à la chasse ou vaquaient aux champs. D’où sa primauté sociale qui s’est traduite par le culte de divinités féminines et la théorie du matriarcat primordial chère à Bachofen2, remise en cause depuis longtemps par les anthropologues.

Si le foyer reste par excellence le lieu où exerçaient les femmes, cela n’a pas toujours signifié une infériorité du beau sexe par rapport au mâle dominant. En Égypte ancienne, « l’égalité des sexes était l’évidence même3 » et la femme jouissait d’une grande considération par son rôle d’épouse et de mère. Nombreuses sont les représentations de couples réunis dans un geste de tendresse. Ce double rôle ne l’excluait cependant pas de certaines fonctions publiques. Mais de l’aveu des spécialistes, cette situation reste exceptionnelle dans l’Antiquité.

Ainsi, en Mésopotamie, dès les Akkadiens, au IIIe millénaire, « la sujétion de l’épouse au mari éclate aux yeux de toutes parts en nos copieuses sources. Pour l’homme, se marier, c’était, en akkadien, “prendre possession de sa femme”, la prise de corps s’assimilant à la mainmise sur un territoire ou une marchandise quelconque4 » : obéissance totale au mari et réclusion des femmes, telle était la condition de celles-ci. Quant à l’homme, la société lui accordait le droit de prendre une ou plusieurs « épouses secondes ». Voilà pour le principe. Cependant, les documents révèlent que la Mésopotamienne, qui pouvait avoir des biens et en disposer, ou encore servir de témoin dans une transaction, était une personne juridique indépendante5.

Plus proche de nous, dans les cités de la Grèce antique, la femme est exclue du politique et n’a de statut social que par rapport à un homme : elle est fille de…, épouse de…, mère de… Et il faut reconnaître que, dans le berceau même de la démocratie, à Athènes, les propos et les lois misogynes sont monnaie courante. Socrate aurait dit lors d’un banquet, univers masculin par excellence : « Entre beaucoup d’autres preuves, amis, ce qu’exécute la danseuse démontre que la nature de la femme n’est pas inférieure à celle de l’homme, sauf pour l’intelligence et la force physique. Que ceux d’entre vous qui ont une femme lui enseignent donc ce qu’ils veulent qu’elle sache6. » Cependant, la femme athénienne est activement intégrée dans la vie religieuse au cœur de la cité7. D’où l’ambiguïté du regard masculin porté sur elle. On retrouve cette même ambiguïté dans la société de la Rome ancienne : si le domaine par excellence de la femme est la maison (la domus), si son statut juridique est celui d’une mineure, si elle est exclue de la vie publique et n’est assignée qu’à la procréation, elle entretient cependant une relation particulière avec le sacré, et les matrones auraient même constitué un véritable « corps matronal », une association habilitée à prendre des décisions dans le domaine religieux8.

Ce bref parcours dans l’histoire nous ramène inexorablement à la question avec laquelle Georges Duby et Michelle Perrot introduisent la monumentale histoire des femmes en Occident : « Écrire l’histoire des femmes ? Question “incongrue”9 ? » Tant il est vrai que les informations précises et les sources fiables manquent. Par contre, les représentations sont pléthore, que ce soit dans l’iconographie ou dans la littérature… le plus souvent masculine !

La faute aux femmes ? Coupables ou victimes ? Dieu, d’après le Livre de la Genèse, créa la femme (Ève) à partir d’une côte de l’homme (Adam). Au jardin d’Éden, c’est elle qui croque la première dans le fruit défendu et tente Adam qui fait de même, occasionnant ainsi le courroux divin. Dieu, avant de les virer du Jardin, dit à Ève : « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera sur ton mari, mais lui te dominera. » Et voilà ! La misogynie était gravée dans le marbre. La première femme de la mythologie grecque, au VIIe avant J.-C., s’appelait Pandore et n’eut pas plus de chance qu’Ève avec la boîte offerte par Zeus. Victime de sa curiosité, comme sa sœur biblique, elle eut la mauvaise idée d’ouvrir la jarre contenant tous les maux de l’Humanité. Les descendantes de Pandore la fouineuse ne susciteront que mépris des hommes, la vie quotidienne des mères de famille étant du coup bien éloignée de l’image véhiculée par les déesses libres et indomptables.

Rome ne fera pas mieux puisque la caput mundi est née grâce à l’enlèvement des Sabines. Romulus et sa bande manquant de femmes pour se reproduire sont allés se servir chez leurs voisins sabins. Ils enlevèrent une quantité remarquable de femmes (plutôt nues si l’on en croit les nombreuses représentations picturales qui ont témoigné a posteriori de l’événement) qu’ils obligèrent au mariage et à l’enfantement. Les Romains, par la suite, ont malgré tout fait légèrement évoluer la condition féminine en la plaçant à égalité aux côtés de leur époux, laissant libre la femina de gérer sa fortune et de quitter sa domus pour aller travailler aux côtés de son homme.

L’histoire romaine offre même un exemple d’une manifestation de femmes contre l’austérité et l’interdiction qui leur était faite de porter leur ancienne parure : elles osèrent descendre dans le forum, lieu par excellence de la vie publique (et donc masculine) ; elles osèrent défier le pouvoir des hommes (imperium virorum)10 !

Dans l’Ancien Testament, les femmes juives – épouses et mères avant tout – peuvent être répudiées en cas de mésentente. Le Talmud dit pourtant bien : « Honore ta femme plus que toi-même ! » Jésus-Christ veillera à se montrer beaucoup plus ouvert et tolérant, accueillant les femmes dans son sillage, dont la fameuse Marie-Madeleine, la Magdaléenne, sa favorite (son épouse, diront même certains), qui, dans les Évangiles, occupera une place aussi importante que la Vierge Marie. Saintes, nonnes et mystiques bénéficieront elles aussi, au fil des siècles, d’une même vénération. Jusqu’à ce jour funeste pour la cause féminine de l’an 591 de notre ère, quand le pape Grégoire le Grand fit preuve de bassesse en assimilant Marie-Madeleine à une pécheresse possédée par sept démons. Ce n’est qu’en 1969 que, dans une encyclique, le pape Paul VI décréta que la Marie n’était pas plus prostituée repentie que pénitente mais bien disciple du célèbre Nazaréen. Ouf ! La femme est sauve…

Les mythologies attachées aux civilisations et aux cultures abondent en récits qui témoignent de cette oscillation entre répulsion et attirance, rejet et fascination : Ève n’est-elle pas l’incarnation du péché ? La Pandore grecque, la responsable de tous les maux de l’humanité ?

De l’Antiquité nous avons gardé également de belles images de courage et de résistance des femmes face aux hommes ou au pouvoir incarné par ceux-ci. Judith a libéré sa ville en tuant le général assyrien Holopherne ; au prix de sa vie, Antigone a résisté à l’ordre de Créon et a enterré son frère ; le nom même d’Andromaque (« qui combat les hommes ») est significatif ; la sage Pénélope a repoussé les prétendants qui la harcelaient en se montrant aussi rusée que son mari Ulysse, tissant le jour une toile qu’elle détissait la nuit. Quant à Clytemnestre, que les Grecs ont dépeinte essentiellement comme une femme adultère et meurtrière de son mari, elle a fait l’objet, à la fin du XXe siècle, de réinterprétations qui en font une résistante à l’oppression masculine11.

Avant d’en arriver à la libération sexuelle des années 1960 et 1970 et de son féminisme fondateur, il nous faut revenir un peu en arrière pour rappeler que le combat féminin a connu de très belles heures dès le XVIIIe siècle, Siècle des Lumières. De tout temps, disions-nous, les femmes se sont battues, chacune avec ses moyens, contre la domination du mâle et le système patriarcal. Sous ce terme a été résumée toute forme d’organisation sociale et donc juridique fondée sur la détention de l’autorité par les seuls hommes. Cette lutte pour l’égalité des droits entre personnes de sexe différent mettra du temps pour se structurer sous forme d’organisations… féministes.

On trouve pour la première fois le terme « féminisme » sous la plume d’Alexandre Dumas qui, en 1872, écrit : « Les féministes, passez-moi ce néologisme, disent : Tout le mal vient de ce qu’on ne veut pas reconnaître que la femme est l’égale de l’homme, qu’il faut lui donner la même éducation et les mêmes droits qu’à l’homme…12 ». Car dès la Révolution française et les manifestations d’octobre 1789, les femmes ont pu jouer un rôle essentiel, tant pour mener le combat à l’assaut de la noblesse que pour rédiger les cahiers de doléances qui deviendront la Déclaration des droits de l’hommeet du citoyen. Une déclaration dans laquelle, cependant, les femmes ne se voient attribuer aucun droit particulier, comme le droit de vote, mais bien une personnalité civile. Elles existent, c’est déjà ça ! La première véritable « féministe » sera Olympe de Gouges qui, en 1791, publia la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne13. Car : « La femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune. » Ce qui n’empêchera pas la femme de lettres et femme politique de se faire guillotiner deux ans plus tard.

Mais on s’en voudrait de ne pas citer, avant elle, le nom de Christine de Pizan, née à Venise en 1364, qui fut une des premières femmes de lettres française, auteure de traités de politique, de philosophie et de recueils de poésie, à avoir vécu de sa plume, grâce notamment à son livre La Cité des dames, parlant de la grandeur et de la valeur des femmes et de leur « matrimoine » (bravo et merci pour ce néologisme !).

Les femmes ont donc bien la parole, et l’écrit, mais pas le pouvoir ni des droits élémentaires comme le droit de vote ni même le droit à l’éducation. Elles seront nombreuses, des deux côtés de l’Atlantique, à réclamer ces droits au travers de nombreux écrits et combats. Jusqu’au début du XXe siècle quand Emmeline Pankhurst, leader du mouvement des suffragettes anglaises – un mouvement né en 1866 pour réclamer le droit de vote pour les femmes – se lancera dans des actions parfois pacifistes, parfois violentes, au prix de nombreux emprisonnements, pour enfin obtenir en 1918 le droit de vote pour les femmes de plus de 30 ans, et de 21 ans en 1928.

Ce n’est que pour bons et loyaux services rendus à la patrie durant la Première Guerre mondiale (et la Seconde) qu’elles obtiendront petit à petit gain de cause dans leur lutte pour le droit de vote.

Si les femmes néo-zélandaises ont été les premières au monde à bénéficier du droit de participer au suffrage universel en 1893, il faudra attendre 1946 et 1948 pour qu’il en aille de même en France et en Belgique. Et 1971 en Suisse !

Le premier mouvement féministe était lancé avec les suffragettes. Le deuxième apparaîtra dans les années 1960, s’inspirant d’écrits comme l’essai de Simone de Beauvoir qui, avec Le deuxième sexe14, assimile le mariage à une forme de prostitution. L’émancipation féminine ne s’obtiendra, selon elle, qu’avec la volonté solidaire des hommes et des femmes. Le contrôle des naissances via la contraception et l’accès au monde du travail sont indispensables à cette émancipation.

La liberté sexuelle sera au centre des préoccupations des années 1960. Elle interviendra à la fin de la décennie, dans la foulée des manifestations anti-Vietnam et du Summer ofLove de l’été 1967 aux États-Unis et de la révolution de Mai 68 en France (avec notamment le MLF, mouvement de libération de la femme). La fameuse pilule du pape (qui s’y opposait) devient un vrai symbole de liberté ! Une autre Simone, Veil, se battra pour que soit votée en 1975 la loi autorisant l’IVG, l’interruption volontaire de grossesse.

Elles sont ministres, écrivaines, philosophes, avocates… Les victoires pour les droits de femmes s’enchaînent jusque dans les années 1990 quand une troisième vague féministe s’attachant aux minorités pour faire voler en éclats les derniers bastions machistes (Chiennes de garde, Ni putes ni soumises…) aboutit au mouvement Femen des années 2000, puis à #MeToo et à #BalanceTonPorc de 2017. Le combat fut long et il n’est pas terminé. L’égalité salariale n’est pas encore universelle et le poids des religions et des coutumes patriarcales, un peu partout dans le monde, est encore trop puissant. Mariages forcés, excision, polygamie, traite des femmes… n’appartiennent pas encore au passé. La lutte continue !

1. Élisabeth Badinter, L’un est l’autre. Des relations entre hommes et femmes, Odile Jacob, 1987.

2. J. J. Bachofen, Das Mutterrecht, Krais und Hoffmann, 1861.

3. D. Wildung et S. Schoske, La femme au temps des pharaons, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, 1985, p. 44-45.

4. J. Bottero, Initiation à l’Orient ancien. De Sumer à la Bible, Seuil, 1992, p. 156-158.

5. Ibid., p. 165-166.

6. Xénophon, Banquet II, 9.

7. Voir L. Bruit Zaidman, « Les filles de Pandore. Femmes et rituels dans les cités grecques », dans P. Schmitt Pantel, Histoire des femmes en Occident. I. L’Antiquité, Perrin, 2002, p. 441 sq.

8. N. Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque, Publications de l’École française de Rome, 176, 1993, p. 275 sq.

9. P. Schmitt Pantel (dir.), op. cit., p. 11.

10. Tite-Live, XXXIV, I, 5.

11. Kathleen L. Komar, Reclaiming Klytemnestra. Revenge or Reconciliation, Urbana - Chicago, University of Illinois Press, 2003.

12. Dans son essai L’homme-femme.

13. Source : Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr).

14. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Gallimard, 1949.

2. Le mouvement #MeToo

Les grands mouvements féministes sont de plus en plus médiatisés, bénéficiant comme tout le reste de l’avènement des réseaux sociaux qui décuplent leur impact. Mais il y a un phénomène plus sournois, plus discret, qui gangrène depuis toujours la vie des femmes : le harcèlement sexuel. Attouchements non désirés et viols trouveront un écho planétaire en octobre 2017 avec les révélations par la presse américaine des agissements, depuis des décennies, du célèbre producteur de cinéma Harvey Weinstein. Treize victimes témoignent dans un premier temps. Elles seront quatre-vingts, trois ans plus tard, au moment du procès qui le condamnera à vingt-trois ans de prison ferme le 11 mars 2020, trois jours après l’annuelle Journée des droits des femmes. Plus qu’un symbole ! C’est l’actrice Alyssa Milano qui propose aux femmes victimes de harcèlement de fédérer leurs témoignages sous le hashtag #MeToo.

Ce terme de Me too (moi aussi, en anglais) ne date pas de 2017 puisque c’est en 2007, dix ans plus tôt, que l’activiste afro-américaine Tarana Burke lance une première campagne MeToo dénonçant les violences sexuelles faites aux femmes, notamment celles issues des minorités visibles (non blanches en fait). Responsable du programme Girls for Gender Equity