Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Luc Pire

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

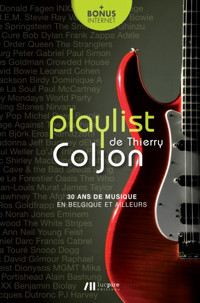

Quand il commence à écrire pour le journal Le Soir, Thierry Coljon tape ses textes sur une machine à écrire, n’a pas de GSM et écoute ses disques vinyles sur une chaîne Hifi. Trente ans plus tard, le PC, le CD, l’iPod, le smartphone et les fichiers MP3 sont passés par là, transformant considérablement notre vie et notre façon de consommer la musique. De 1982 à aujourd’hui, ce sont trente ans où tout a changé. Le CD, qui a régné en maître, se voit de plus en plus menacé par la dématérialisation de la musique. C’est cette histoire que nous raconte Thierry Coljon. Le chroniqueur musical, au travers d’une foule de souvenirs et d’anecdotes mettant en scène les plus grandes stars de la chanson mais aussi des artistes découverts au début de leur carrière, retrace trente ans de notre vie musicale. Ces trente ans de reportages et de rencontres nous emmènent aux quatre coins du monde : à New York, Rio, Los Angeles, Sydney, Johannesburg... S’expriment ici David Bowie, Mick Jagger, Peter Gabriel, Serge Gainsbourg, Alain Bashung, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Neil Young, Leonard Cohen, Robert Plant, Roger Daltrey, Marianne Faithfull, Patti Smith, Elvis Costello, Mylène Farmer, Tom Waits, Tom Barman... Ce livre, enfin, c’est 300 concerts et disques recensés. Trente ans de musique à partager sous le signe du bonheur et du plaisir.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Editions Luc Pire

[Editions Naimette sprl]

26, rue César Franck – 4000 Liège

www.lucpire.be

Coordination éditoriale :

[nor]production

Graphisme de la couverture : [nor]production / www.norproduction.eu

Photo de couverture : © Abstractus Designus

ISBN : 978-2-57542-057-2

Dépôt légal : D/2012/12.379/19

Ce livre est tiré du feuilleton quotidien « 30 ans de musique », paru dans le journal Le Soir (éditions Rossel), entre le 26/06/2012 et le 06/08/2012.

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.

CE LIVRE A ETE NUMERISE PAR

Bebooks - Editions numériques

Quai Bonaparte, 1 (boîte 11) - 4020 Liège

www.bebooks.be

information concernant la version numérique

ISBN : 978-2-57542-057-2

À propos

Bebooks est une maison d'édition contemporaine, intégrant l'ensemble des support et canaux dans ses projets éditoriaux. Exclusivement numérique, elle propose des ouvrages pour la plupart des liseuses, ainsi que des versions imprimées à la demande.

Préface

Par le plus grand des hasards, Thierry et moi avons commencé nos carrières respectives la même année, en 1982. Thierry au journal Le Soir, moi à la RTBF, plus exactement à Radio 21 qui s’appelait encore Bruxelles 21 cette année-là ! Pendant que Thierry étudiait toujours, j’ai eu la chance – étant un peu plus âgé que lui et après avoir terminé mes études en 1975 – de faire partie du groupe rock Machiavel, qui a vraiment bien fonctionné entre 76 et 82, année où la première partie de l’aventure du groupe s’arrête provisoirement.

On dit souvent que certains livres, disques ou films peuvent changer une vie. Je confirme. Pour moi, le grand choc fut la découverte du triple vinyle et surtout du film Woodstock, qui constitueront définitivement la clé de voûte de ce que je suis devenu. C’est à cette époque que j’ai décidé que je consacrerais ma vie. à la musique ou à la radio. J’ai eu la chance de pouvoir faire les deux.

Je repense souvent à ces pénibles années d’internat dans le fin fond des Ardennes où, adolescent, j’avais comme seule bulle d’oxygène un transistor sur lequel j’écoutais religieusement, et en cachette comme il se devait, la formidable émission de Michel Lancelot, Campus, sur Europe 1, tard le soir.

Lancelot m’a donné le goût de la musique et de l’histoire. Nous étions en 1968-69, j’avais 14 ans et grâce à lui je découvrais Hendrix, Dylan, Cream, Led Zeppelin et tous les autres.

J’aime beaucoup la manière dont Thierry raconte la genèse de son apprentissage et de ses premières émotions musicales à Arlon. Tout cela sent le vécu et sonne juste.

En parcourant cet ouvrage, je me rends compte à quel point, sans vraiment nous connaître il y a trente ans, nous avons vu les mêmes concerts, écouté les mêmes disques et Radio Cité, regardé Génération 80. Nous avons croisé les chemins de Michel Perin ou de Jean-Pierre Berckmans à la Dream Factory et certainement fréquenté les mêmes endroits.

Puis, forcément, nos métiers nous ont rapprochés lors de voyages de presse, où nous pouvions parfois rester cinq jours à Los Angeles pour une interview qui allait durer vingt minutes ! Cette époque est aujourd’hui bien révolue... !

Ensuite vint cette très longue interview de Peter Gabriel que nous avons réalisée ensemble à Amsterdam. C’était il y a tout juste vingt ans.

Il est amusant aussi de se souvenir qu’il y a trente ans, le support vinyle était à l’agonie, il sera remplacé par le CD. Force est de constater que trente ans après, même s’il a encore de beaux restes, celui-ci est devenu le symbole d’une technologie aujourd’hui complètement dépassée. Que dire alors du changement de consommation de la musique par le public ? Il y a trente ans toujours, on s’attachait à un artiste et à sa carrière. Cela n’est pas terminé bien sûr, mais on s’aperçoit aujourd’hui que le public s’attache davantage à une chanson ou à un morceau qu’à l’artiste lui-même. C’est le règne de la musique « Kleenex ». Il n’est pas rare actuellement de voir un artiste émergent vendre très bien son premier album puis disparaître. Difficile dès lors de pouvoir encore construire une carrière durable et surtout de convaincre des majors de plus en plus frileuses.

Et puis que dire également du phénomène « cover band » qui se répand comme une traînée de poudre ? Ou de l’« air guitar » ? J’ai eu la chance de voir Pink Floyd avec Dark Side of the Moon, en 1974. Aujourd’hui, des cover bands rejouent l’album exactement à l’identique et remplissent Forest National, quand ce n’est pas le Genesis de Trespass ou Foxtrot qui est « réincarné » avec une précision hallucinante par les Canadiens de Musical Box, dans un Cirque Royal survolté.

Tout cela n’est peut-être pas le fruit du hasard, l’histoire nous l’apprendra sans doute, et la nostalgie d’un passé révolu n’en est probablement pas l’unique raison, mais il est indéniable que le vintage est à la mode.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, avec le potentiel planétaire d’un Puggy ou d’une Selah Sue, notre pays n’a certainement pas de quoi s’inquiéter quant à son potentiel créatif.

Dans son ouvrage, Thierry nous propose un commentaire avisé, année par année, qui retrace avec une précision qu’on lui connaît tout ce qui s’est passé chez nous. De l’explosion de l’image en 1983 au développement de TorhoutWerchter. Tout ce qui a été important en Belgique depuis trente ans se retrouve ici. Ce livre est passionnant de bout en bout et l’on n’est même pas obligé de le suivre chronologiquement.

La bonne idée est d’avoir mis en avant cinq albums et cinq concerts incontournables, année par année. Qu’il en soit remercié, c’est une véritable madeleine de Proust que Thierry nous fait partager et rares sont les documents aussi précis existant sur notre histoire musicale.

Nos parcours sont proches, avec nos sensibilités propres bien sûr, mais je me retrouve dans cette sélection passionnante. Nous sommes certainement tombés dans le rock parce que nous ne pouvions pas y échapper !

Pour terminer, j’avoue être un tout petit peu jaloux de la quantité impressionnante des souvenirs de Thierry, mais en y réfléchissant je me dis que, finalement, c’est évidemment en raison de nos deux médias respectifs...

Ne dit-on pas que les paroles s’envolent et que seuls les écrits restent ?

Bonne lecture !

Marc YSAYE

Directeur Classic 21

Introduction

Promets-moi de faire silence

Avec mes souvenirs d’enfance

J’ai eu trente ans

Je suis content

Bonsoir

Trente ans ! Le bel âge ? J’ai eu 30 ans : Julien Clerc, sous la plume de son ami Maxime Le Forestier, semble en tout cas satisfait de cet âge adulte, débarrassé des doutes et des craintes de l’adolescence. Trente ans, c’est l’âge de la retraite pour certains sportifs. Ce le sera aussi, à peu de choses près, pour le disque microsillon, dit disque vinyle ou disque noir, gravé par la société Pathé-Marconi dès 1951 dans l’usine de Chatou en France. Trente ans plus tard, le vinyle est à l’agonie. Les enregistrements, autant que la facture, laissent de plus en plus à désirer. Il est temps de le remplacer. En 1982 arrivera celui qui deviendra son principal concurrent, le compact disc, avec un règne sans partage qui, trente ans plus tard, sera d’une même façon menacé par le MP3 numérique, l’écoute en streaming et la dématérialisation de la musique. L’histoire se répète et se précipite.

Mais que retenir de ces « trente glorieuses » qui ont permis à l’industrie du disque de connaître son âge d’or grâce à une vague de rééditions sans précédent ? Jamais, sans doute, on n’aura autant écouté de musique. Partout, n’importe quand et comment. La musique, moyen de communication par excellence, va entrer dans notre vie par toutes les portes, de toutes les façons. Outil de délassement et de rébellion, d’affirmation de soi et de différenciation sociale, de réflexion et de formation, la musique pop va devenir à ce point populaire qu’elle servira à doper toute forme de commercialisation.

En inventant en 1877 le gramophone, Thomas Edison grave et capte la musique afin, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, de la posséder, de la collectionner. Jusque-là, on se contentait de l’écouter, de l’apprécier, sur la place du village, dans les palais ou les opéras. 78-tours, 33-tours, 45-tours... Le disque plat remplace le cylindre en 1887. Zinc, vulcanite, bakélite, acétate et puis vinyle... La pointe de diamant et le sillon feront le bonheur des mélomanes d’autant plus maniaques que l’objet est fragile, se griffe facilement.

Et puis vint le rayon laser ! Un faisceau de lumière ! Tel celui déjà utilisé sur scène, dans les années 70, par des artistes désireux de faire joli, d’émouvoir le public par des nappes lumineuses vaguement psychédéliques. Tout part d’un faisceau de lumière pour la lecture optique d’un disque. Inventé en 1978 par les sociétés Philips et Sony, le compact disc va révolutionner l’industrie de la musique. Le premier CD sort le 17 août 1982 de l’usine Philips de Lagenhagen, près de Hanovre. Sa commercialisation commencera à l’automne, avec Une symphonie alpestre de Richard Strauss, par Herbert von Karajan et le Philharmonique de Berlin, et l’album The Visitors d’Abba.

Comme cela avait été le cas pour le disque vinyle trente ans plus tôt, les amateurs de musique classique sont les premiers choyés. Car l’objet précieux mettra du temps à se démocratiser. Dès le milieu des années 80, et l’album Brothers in Arms de Dire Straits, enregistré en numérique et non plus sur une table analogique, Philips va se servir d’un groupe pop pour vendre son nouveau format. L’invasion a commencé. Et avec elle les grands rendez-vous de masse.

Né à Woodstock en 1970, le festival pop va se professionnaliser et la musique envahir des salles de plus en plus grandes. En Belgique, dès 1970, Forest National va étoffer le réseau de salles à disposition. Ce qui ne rendra pas obsolètes le Forum, le Théâtre 140, l’Ancienne Belgique ou les centres culturels du pays.

Le 1er août 1981, MTV devient la première chaîne de télévision musicale à diffuser des clips en continu. Le succès est tel, dans 171 pays, que MTV va durablement modifier la production et la diffusion de la musique.

Avec les années 80 arrivent aussi, à la RTBF, des émissions comme Ligne Rock (héritière de Folllies créée en 1973, animée par Michel Gheude puis Gilles Verlant de 1978 à 81), Cargo de nuit (Jean-Louis Sbille), Génération 80 (Fabienne Vande Meerssche), Vidéogam (Philippe Luthers), Rockline puis Rox Box (Ray Cokes). Le ton est jeune et les clips trouvent leur place à côté des reportages et des enregistrements live. Des groupes comme Genesis, Simple Minds, Roxy Music ou même U2 (avec un Bono jeune et mince) interprètent leurs morceaux en studio, tandis que Robert Smith de Cure ou Tom Waits accordent de longues interviews aux journalistes de la RTBF.

En radio, la RTBF une fois de plus montre l’exemple avec Radio Cité, la radio du week-end, créée par Marc Moulin. D’octobre 1978 à janvier 1986, cette émission FM va attirer tous ceux qui en Belgique, mais aussi au nord de la France, s’intéressent aux nouvelles sonorités, notamment funkies. On y entend des imports introuvables chez nous et des artistes dont on s’empresse de noter les noms avant de partir à la chasse aux disques. Et en 1981, c’est aussi Radio 21 qui commence à se faire entendre.

En 1978, les radios pirates deviennent libres avant d’être privées. Avec les années 80, la bande FM va complètement faire exploser l’offre musicale et avec les années 90 débarque BelRTL, leader du marché.

La Belgique, en avance sur la France, s’éclate et Bruxelles devient une sorte de centre européen des nouvelles tendances musicales. Les boîtes comme le Mirano, l’Ex, le Theatro, la Gaîté, l’Apocalypse... (ou la Chapelle à Liège, avec un DJ, Bernard Dobbeleer, déjà aux manettes) diffusent les maxis les plus avant-gardistes...

Au même moment, un studio d’enregistrement comme l’ICP, basé à Ixelles, attire de plus en plus d’artistes (TC Matic, les Stranglers, Pierre Rapsat, Alain Bashung...) grâce à un savoirfaire et des prix concurrentiels.

C’est toute cette histoire que l’on va suivre par le petit bout de la lorgnette du journaliste musical au quotidien Le Soir, amené à écouter les disques, à rencontrer les artistes et à assister à leurs concerts.

Le décor est planté. L’aventure, rue Royale, peut commencer...1

1 On accompagnera agréablement la lecture de ce livre par l’écoute de la radio Spotify « 30 ans de musique » réalisée par Vincent Quittelier pour lesoir.be, en plus de photos, vidéos et de la timeline 1982-2012, ainsi que la lecture des articles originaux parus dans Le Soir. Dans cette version numérique de l'ouvrage, il suffira de cliquer sur le logo ci-dessus si vous lisez cet ouvrage sur une tablette connectée à Internet afin de profiter de ce contenu enrichis. Attention que l'installation de Spotify sera nécessaire pour profiter de l'écoute des playlists.

Avant 1982

Joe Dassin, Little Richard et Peter Gabriel

Quel est le premier souvenir musical ? Tous, on a joué à ce jeu rétrospectif. La mémoire est une garce, traîtresse, se fanant et se tordant comme une photo dévorée par le feu. On l’aime quand elle ne nous fait pas faux bond, ne nous largue pas au plus mauvais moment. On lui court après comme la plus belle des créatures se moquant de nous. Et quel bonheur quand les souvenirs se remettent en place, avec les couleurs et les détails, les images et les petits plaisirs.

Quand il s’agit de me souvenir des traces musicales fondatrices de mon activité professionnelle au journal Le Soir, seuls des flashes apparaissent, moments épars, désordonnés, approximatifs, parfois même rêvés. L’enfance est certes balisée de chansons entendues à la radio (RTL ou Europe 1 sur les ondes longues), en ces années 60 oscillant entre les Beatles, les Rolling Stones et Joe Dassin.

Une de ces radios, en cet été où je travaillais dans l’atelier de l’entreprise familiale pour me payer une guitare espagnole à cordes de plastique, diffusait toutes les heures un Beatles. Puis ce fut un Stones. Des groupes dont on n’entendait habituellement que les 45-tours à succès. Avant de partager la passion pour les Fab Four de mon ami Éric Bosseler, premier musicologue en culottes courtes de mon enfance arlonaise.

Joe Dassin, lui, c’est une image : tout habillé de blanc, il avait un superbe ceinturon. Je voudrai l’un – l’habit de lumière – comme l’autre au moment de le singer, un micro de plasticine en main. Attirail que je ne revêtirai pas au moment de chanter sur l’estrade, devant toute la classe, un Siffler sur la colline exécuté – au propre comme au figuré – en moins d’une minute, tout rouge et déjà timide, pressé d’en terminer au plus tôt avec les zaï zaï zaï zaï...

La radio, c’était les Cloclo et les Johnny bien sûr mais aussi les disques souvent greatest hits de la collection familiale. Beaucoup de jazz New Orleans mais aussi quelques pépites comme ce Frank Sinatra que maman ne se lassait jamais de passer et repasser, près de la manne à linge. Et puis ce Little Richard de folie : Lucille, Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly, Long Tall Sally... Awopbopaloobop Alopbamboom... Si ça, ce n’est pas un virus dont un gamin ne se remettra jamais...

Et puis commence le lent et fastidieux apprentissage sur la guitare finalement acquise à Pineda, Costa Dorada, où comme tant de familles belges on allait passer nos étés espagnols. Déchiffrer à l’oreille Brel, Simon & Garfunkel, les Beatles... pour se rabattre sur un Jeux interdits à une corde. Fastidieux, oui !

L’apprentissage passe aussi par la discothèque du grand frère (Bowie – avec le poster de Ziggy dans la chambre de Jacky – les Eagles, Deep Purple, Led Zeppelin). Là, c’est du lourd, du sérieux. Ça ne rigole plus... Pour compléter cette initiation au bon rock, je pourrai aussi compter sur la médiathèque de l’avenue Buyl, près de l’ULB où j’entame en 1977 mes études de journalisme et communication sociale. Une médiathèque essentielle pour pouvoir enregistrer sur cassette à bande magnétique BASF tous ces disques à faire rêver. Des centaines de cassettes verront ainsi le jour. D’abord réalisées sur un petit enregistreur gagné avec des points Planta, doté d’un micro placé devant la radio (bonjour le souffle et les nuisances sonores !), avant un radiocassette relié, le weekend, au pick-up de ma marraine Claire, elles formeront ainsi ma collection avant que je puisse enfin m’offrir ma propre platine.

Essentielle également ma rencontre avec Loïc Loiseau (mon dieu, quelle discothèque il se trimballe, celui-là !), avec qui je partagerai des parties de guitare enfumées, des moments nocturnes inoubliables à Radio Campus (comme d’apprendre en direct la mort de John Lennon, avant de partir à New York assister à sa veillée funèbre dans Central Park, et à Kingston sur les traces de Bob Marley) et surtout une solide amitié.

Sans parler de mes premiers concerts... Il y avait bien le Hall Louis, rue de Diekirch à Arlon, mais je ne fréquentais l’endroit qu’au moment de l’annuel Salon du Bâtiment où j’adorais tenir le stand des volets et stores Coljon (« Chez Coljon, tout est bon », disait le slogan que j’ai vainement tenté de perpétuer).

Le premier vrai concert, ce sera celui de Léo Ferré à l’auditoire Paul-Émile Janson. Ferré, l’inspirateur, le formateur, le mentor, au même titre que Gainsbourg « vu à la télé » tout au long d’une adolescence faussement rebelle. Mais aussi, vus en cette même salle universitaire, Jacques Higelin et Bernard Lavilliers (le 14 décembre 1978, foi d’un article de Fernand Denis dans La Cité).

Avant ce concert fou et délirant, unique et exceptionnel, et donc forcément marquant pour le reste de cette aventure musicale : à Londres à l’Hammersmith Odeon, le dimanche 24 décembre 1978, veillée de Noël, où je me trouvais en compagnie de mon amie Joëlle Lehrer (étudiante comme moi et pas encore journaliste au Soir illustré, CinéRevue et enfin Gael). Pour 2 livres sterling (moins de 3 euros, ticket acheté le soir même au guichet, au lieu des 3.25 £ indiqués), Harvey Goldsmith Entertainments present Peter Gabriel plus Guests à destination de tous ces orphelins ou punks en rupture de famille, de sapin et de dinde. Un concert de charité au profit de l’Association des homosexuels d’Irlande du Nord. Cadeaux en tout genre reçus à l’entrée (chocolat, poster, sifflet, badge, chapeau en papier, autocollant...) avant que le Tom Robinson Band ne se joigne à Peter, ainsi que Mick Taylor (ex-Stones) à la guitare, Andy Mc Kay de Roxy Music au saxophone, Paul Jones de Manfred Mann Earth Band à l’harmonica, Phil Collins à la batterie et Elton John au piano. La fête sur scène et dans la salle avec de gigantesques ballons et les fans chantant toutes les chansons par cœur à tue-tête... Un concert irrésistible qui m’incitera à vouloir tout raconter et surtout écrire. Ce sera ma première critique musicale, parue dans le sixième numéro du magazine L’U de la section (pas encore faculté !) de journalisme dont le rédacteur en chef n’était autre que Maroun Labaki que je retrouverai plus tard au Soir.

Voilà, c’est parti ! Ma plume, jusque-là trempée dans les critiques de films (vus à Bruxelles lors de mes pérégrinations familiales, notamment chez ma cousine et marraine journaliste Claire Coljon, qui, plus tard, me rejoindra également au Soir) publiées dans le journal Vox Pop de l’Isma (pour Institut Sainte-Marie d’Arlon !), se fait dorénavant musicale. À l’été 1981, je termine mes études et, quelques semaines plus tard, je rentre au Soir, comme secrétaire à la mise en page d’abord. Même si le cinéma restera ma passion, suite aux années de formation adolescente (abonnement à l’encyclopédie Alpha, au magazine Les Amis du Film et jusqu’à trois séances quotidiennes au musée du Cinéma), la musique est toujours là, tapie dans l’ombre, attendant son heure. Jacques De Decker, chef du service culture, et Yvon Toussaint, directeur et rédacteur en chef du Soir, m’y guideront irrésistiblement, afin qu’une passion devienne un métier : chroniqueur musical. Terme préféré à celui de critique, trop restrictif et péjoratif à mon goût.

1982

Georges Lautner, Georges Géret et Bob Marley

Si tous les chemins mènent à Rome, ceux à même de vous amener à la musique sont parfois étonnants. Ainsi ce premier article signé dans Le Soir le 4 décembre 1981, concernant les graves atteintes aux droits de l’homme en Turquie. Faut vraiment croire que personne n’était libre pour assister à cette conférence de presse dont je n’ai gardé aucun souvenir. La première fois que je parlerai de batterie, ce n’est pas pour vanter les mérites de John Bonham, Keith Moon ou Marc Ysaye mais bien pour évoquer le centenaire des batteries Tudor. Le reportage à l’usine de Florival, dans le Brabant wallon, fut très instructif même si le porte-parole de la société fondée par le Luxembourgeois Henri Tudor n’a pratiquement parlé qu’au photographe Joseph Vandenhoeck, eu égard à son « grand » âge plus rassurant que mes maigres 22 ans. Je n’aurai pas beaucoup plus de chance avec l’inauguration de la descente en kayak de l’Amblève dont le niveau, trop bas, interdisait de réelles prouesses.

Le cinéma m’offrira plus de satisfactions. C’est le 4 février 1982 que, conseillé par le responsable septième art de l’époque (Luc Honorez trop content de m’occuper avec un passe-temps inoffensif), j’inaugure ma rubrique hebdomadaire consacrée aux ciné-clubs, que j’intitulerai plus tard Sur l’écran blanc des ciné-clubs. L’allusion à l’écran noir des nuits blanches de Nougaro me semblait évidente. Le Centre culturel Jacques Franck, programmé par Pierre de Brouwer dont la sœur ne présentait pas encore Le jardin extraordinaire, existe toujours, à l’inverse du Cool-Gate ixellois de Serge Nicolas, qui se trouvait au 23 rue Simonis. Un endroit magique, à la déco futuriste qu’on aurait cru sortie d’Orange mécanique, avec un bar high-tech et des lumières fluos. Un espace moderne voué au cinéma d’art et essai et à l’art-vidéo. Je croise aussi la route des frères Georges et Guy Delmotte de la maison des Jeunes 1917, de Schaerbeek. Ils montent un festival consacré aux 60 ans de cinéma fantastique. Une idée à creuser...

Les ciné-clubs, ce n’est peut-être pas encore du grand cinéma, Cannes et Venise et des critiques cinglantes sur les nouveautés de la semaine, mais ce sont tout de même quelques belles rencontres comme le cinéaste Georges Lautner qui acceptera l’invitation du Manoir d’Evere, sans doute séduit par le jeune âge, la passion et la détermination de l’animateur intrépide Philippe Bolleu. Le réalisateur des Barbouzes, de Flic ou voyou et des Seins de glace est venu de Paris avec son compère l’acteur Georges Géret. Une joyeuse bande qu’on emmènera dans ma 4L toute pourrie pour terminer la soirée au restaurant. Quand deux gamins et deux sages passent une chouette soirée sans jouer les stars...

Le succès de cette rubrique de ciné-clubs pousse un jour un réalisateur amateur belge à m’appeler pour me parler de films vidéo de karaté où il se met lui-même en scène. Il aimerait que je parle de ses films. Je lui réponds, avec la même amabilité, que ce serait avec plaisir à la seule condition que les projections soient publiques. Ce qui n’est visiblement pas le cas, dans son salon. Je lui conseille donc de trouver un lieu de diffusion et de me rappeler ensuite avec les détails horaires. Il me répond qu’il va y songer mais il pense déjà partir aux États-Unis. Je note toujours son nom : Jean-Claude Van Damme. Qui ne réalisera pas de séances de ciné-clubs bruxellois mais réalisera bien son rêve américain. Je ne serai donc pas le premier journaliste à parler de lui.

Quand on a la chance d’écrire tout jeune dans un journal comme Le Soir, on en profite pour « vendre » des sujets issus d’un frais passé. Ainsi mon mémoire (présenté à l’ULB en 1981) consacré à la protection de l’enfance au cinéma, sous la direction du redoutable professeur de droit Michel Hanotiau, devient deux demi-pages qui fâcheront un membre de la Commission « Enfants admis » qui ne s’attendait pas à lire dans Le Soir des confidences faites à un étudiant un an plus tôt. Il ne s’agissait pas de Didier Geluck – le papa d’un certain Philippe qui allait, en 1983, faire sa grande entrée, avec son Chat, dans les pages du Soir –, le seul membre de cette Commission à m’avoir véritablement aidé.

Et la musique dans tout cela ? Elle arrive, elle arrive, à petits pas. Ma passion pour Bob Marley (pas vu à Forest National le 22 juin 1980, à cause d’un examen de droit le lendemain, du même Hanotiau en l’occurrence) et le reggae m’ont emmené en Jamaïque en décembre 1980. Quand il s’est agi de remplir une série d’été consacrée notamment à deux genres musicaux, j’en ai profité pour proposer le reggae, étant très au fait de sa dimension historique, politique et mystique, jonglant avec les Jah, Ras Tafari, Haïlé Sélassié et autre Marcus Garvey. Tous les cinq ans, je ne pourrai m’empêcher d’honorer la mémoire de Robert Nesta Marley, mort le 11 mai 1981.

Et puis, deux jours avant la fin de cette année 1982, je publie l’article Clip... Clip... Clip... la nuit de l’art vidéo, avec David Bowie en photo. Il s’agissait de l’annonce de La nuit de la génération 80 du vidéo-clip (RTBF, 22h55). Sans savoir que 1983 allait devenir l’année de l’explosion du clip belge !

----------------------------------

L’année 1982

Cinq Albums

• Michael Jackson, Thriller. Le deuxième album solo de Michael reste à ce jour le disque le plus vendu au monde.

• Roxy Music, Avalon. Chant du cygne d’un groupe qui cédera sa place ensuite à la carrière solo de Bryan Ferry.

• Simple Minds, New Gold Dream. Les Belges l’ont ainsi décidé : pour eux, c’est l’album de l’année et l’occasion de fêter les Écossais sur scène.

• Joe Jackson, Night & Day. Le son d’une époque où la classe, le jazz et la soul se marient pour le meilleur.

• Donald Fagen, The Nightfly. L’échappée belle en solo de la moitié de Steely Dan est une véritable réussite. Un disque qui n’a pas pris une ride aujourd’hui.

Cinq concerts

• John Watts. Le mercredi 14 avril, à l’Ancienne Belgique, pour 280 FB (7 euros), j’assiste, avec mon ami René Meunier, au concert de l’ex-Fischer-Z. Avec les Fleshtones en première partie.

• Neil Young. Le jeudi 30 septembre, à Forest National, pour 470 FB, devant un public qui se permet de siffler le maître quand il chante au vocoder ses nouveaux titres.

• Queen. Le groupe de Freddie Mercury remplit pour la troisième fois Forest National. C’était le 22 avril.

• Yves Montand. C’était le 2 avril à FN et on se souviendra surtout des files devant le guichet pour les préventes.

• AC/DC. Le groupe australien s’est produit à Forest en 1979, 81, 82 (le 6 décembre), 86 et 88.

1983

Richard Gotainer, Yves Simon et Daniel Balavoine

Avant de basculer corps et âme dans la grande aventure du clip belge, il reste quelques gamineries à effectuer pour le compte du supplément Temps libres du mardi. Un tout nouvel hebdo coincé entre Les Sports