Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libros de Ruta

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

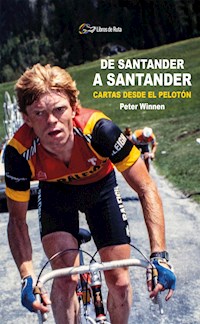

La vida de Peter Winnen se puede leer como una novela. Creció con un solo sueño: convertirse en ciclista. Se convirtió en uno de los ciclistas holandeses más exitosos y famosos de todos los tiempos. Sus majestuosas victorias en el Tour de Francia fueron de lo más destacado en la historia del deporte holandés. En De Santander a Santander, Peter Winnen describe su ascenso y carrera deportiva con sus propias palabras. Desde los sueños ciclistas de un adolescente y los primeros años como amateur, su introducción en el mundillo ciclista y el debut como ciclista profesional, hasta el Tour de Francia, las primeras victorias, los esfuerzos inhumanos, los medios de comunicación, la relación con las mujeres y el dopaje. Es la historia de un gran sueño que por momentos se convirtió en pesadilla. También es la historia de un hombre cuyo talento como ciclista solo se compara con su talento como escritor. Un libro con una estructura epistolar y un estilo directo y particular.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DE SANTANDERA SANTANDER

CARTAS DESDE EL PELOTÓN

Peter Winnen

© Peter Winnen, del texto original 2000.

Publicado originalmente bajo el título Van Santander naar Santander por Thomas Rap, Amsterdam.

© Libros de Ruta Ediciones, S.L., 2022.

Gordoniz 47B

48012 Bilbao

www.librosderuta.com

Primera edición: marzo 2022

Autor: Peter Winnen

Traductora: Isabel Pérez van Kappel

Edición: Eneko Garate Iturralde

Fotos de portada e interior: Cor Vos

Diseño portada y maquetación: Amagoia Rekero García

ISBN: 978-84-123244-0-2

eISBN 978-84-123244-1-9

Depósito legal: BI-852-2021

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte, así como del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco en su convocatoria de ayudas a la edición promovidas en el año 2021. La traducción ha sido posible gracias a la ayuda económica recibida de Nederlands Letterenfonds - Dutch Foundation for Literature.

Contenido

Santander, a 7 de agosto de 1978

IJsselsteyn, a 20 de agosto de 1978

Ermelo, a 12 de enero de 1979

Ermelo, a 19 de enero de 1979

Ermelo, a 2 de febrero de 1979

Lloret de Mar, a 24 de febrero de 1979

Lloret de Mar, a 2 de marzo de 1979

Ulestraten, a 10 de marzo de 1979

Épinal, a 15 de junio de 1979

Bratislava, a 1 de julio de 1979

Morzine, a 15 de septiembre de 1979

IJsselsteyn, a 11 de abril de 1980

Varsovia, a 8 de mayo de 1980

Karl-Marx-Stadt, a 19 de mayo de 1980

Praga, a 24 de mayo de 1980

IJsselsteyn, a 27 de mayo de 1980

IJsselsteyn, a 24 de junio de 1980

Moscú, a 19 de julio de 1980

Moscú, a 27 de julio de 1980

Dortmund, a 3 de agosto de 1980

Baden-Baden, a 9 de agosto de 1980

IJsselsteyn, a 20 de agosto de 1980

Sittard, a 26 de agosto de 1980

Blois, a 27 de septiembre de 1980

Milán, a 16 de octubre de 1980

Laiguegluia, a 12 de febrero de 1981

Castellar de n’Hug, a 24 de marzo de 1981

Anzère, a 8 de mayo de 1981

Lugano, a 16 de junio de 1981

Pau, a 30 de junio de 1981

Alpe d’Huez, a 14 de julio de 1981

Grenoble, a 15 de julio de 1981

IJsselsteyn, a 21 de julio de 1981

IJsselsteyn, a 4 de agosto de 1981

Rávena, a 2 de octubre de 1981

IJsselsteyn, a 8 de diciembre de 1981

Laigueglia, a 23 de febrero de 1982

Saint-Aygulf, a 28 de marzo de 1982

Venray, a 16 de abril de 1982

Compiègne, a 14 de mayo de 1982

Font Romeu, a 13 de junio de 1982

IJsselsteyn, a 29 de junio de 1982

Basilea, a 1 de julio de 1982

Venray, a 6 de abril de 1991

Venray, a 26 de abril de 1991

Mérida, sudoeste de España, a 29 de abril de 1991

Badajoz, a 30 de abril de 1991

Valencia, a 4 de mayo de 1991

Palma de Mallorca, a 6 de mayo de 1991

Andorra, a 8 de mayo de 1991

Zaragoza, a 10 de mayo de 1991

Santander, a 12 de mayo de 1991

Santander, a 7 de agosto de 1978

Querido Hans:

Llegamos hacia las diez de la mañana a Santander. Vamos camino de casa. Ha sido hermoso. No tenemos más remedio, porque nos hemos quedado sin dinero. En un par de horas cogeremos el tren hacia la frontera franco-española; esperemos que allí haya algún enlace hacia Burdeos.

Nena está tumbada en la arena, apoyada contra la mochila, hecha polvo. Yo me he metido en el Atlántico buscando alivio para la resaca. Me he dejado llevar con indolencia por las olas, hasta que un trago de agua salada que me entró de súbito en la boca echó a perder el remedio. En unos días la tendrás de vuelta, a tu Nena. La he cuidado y he sido muy atento con ella, tal y como me encomendaste. Ya sabes que soy un hombre de palabra.

Pero, ¿dónde nos habíamos quedado? En el interior de Portugal, en São Pedro de Alva, en el jardín del médico del pueblo, o en lo que allí pasó. Un jardín que se transformaba, sin solución de continuidad, en monte virgen. Siguiendo el consejo de nuestro anfitrión, allí no nos arriesgamos a adentrarnos, por las serpientes venenosas y demás alimañas. Un buen tipo, el doctor. Nos dejó acampar, así, sin más, en su terreno.

El informe detallado sobre estos parajes te llegará en breve.

Lucía, la mujer del médico, nos dio ayer un susto de muerte. Nos incorporamos inmediatamente cuando su grito histérico resonó de madrugada: «Le père est mort, le père est mort!». Preso del pánico, abrí la tienda y salí corriendo en calzoncillos hacia la casa. Lucía estaba en la terraza, con los hombros vencidos y las manos cruzadas sobre el pecho. «Le père est mort —gimió una vez más—. Le pape!».

Gracias a Dios, su corpulento marido había salido indemne de la francachela de la víspera.

Nos habían invitado a una cena en familia. Toda la tarde resonaron ruidos excitantes desde la cocina. No nos faltó absolutamente de nada. Uno tras otro, nos fueron presentando platos sustanciosos. El buenazo del médico no dejaba de escanciarnos su mejor oporto. Lo único con lo que no pude fue con esos órganos alargados que flotaban en la sopa.

Durante el desayuno —la familia había vuelto a invitarnos a acompañarla— el médico nos convidó a una copa de despedida en el bar. Sus ojos rebosaban salud. Hubo lleno total, porque el autobús de Coímbra llevaba un retraso considerable: el doctor hizo pasar tanto al conductor como a los pasajeros. No se quedaron por casualidad frente a los manjares que se les ofrecía reiteradamente. Eran ya alrededor de las dos cuando nos encontramos, hombro contra hombro, en el inhóspito trayecto en dirección a la ciudad, afligidos por tener que dejar atrás nuestra existencia esplendorosa en São Pedro de Alva.

Aquí, en la playa, reflexiono sobre los últimos meses. La entrega del título de maestro plenamente cualificado, las fiestas que siguieron a los exámenes: ese pulular y deambular orgásmico de cobertizo en garaje, de invernadero a tienda de campaña; el vagabundeo por el sur, la naturaleza, la cultura, el desánimo y la euforia; y el hartazgo. Has podido seguir el rastro de todo esto.

A cierta distancia de la costa se mece una genuina flotilla de pescadores. Y un poco más lejos, un barco cisterna. ¿A dónde irá?

En la estación de Coímbra el viaje en tren no se presentaba nada halagüeño. Una horda de viajeros y una enorme montaña de maletas, bolsos y petates llenaban el andén. El tren no era más que un punto en la lejanía cuando empezó la agitación. Nosotros decidimos no movernos: todavía faltaba más de un cuarto de hora para la salida. La estrategia trajo su recompensa: engancharon más vagones. Una quejumbrosa locomotora los iba acercando lentamente. Nos subimos al primero que vimos y nos encontramos con un irlandés acostado en un compartimento con puertas correderas y, por lo demás, vacío. En pocos minutos nos enteramos de toda su vida: era albañil y, cuando no estaba de viaje, se alojaba con unos amigos en Eindhoven. Hacia allí se dirigía. Él también se había quedado sin dinero.

Nos instalamos y el tren se puso en marcha. Yo contemplaba en silencio el duro verano de este acogedor país. El irlandés, que seguía acostado, hablaba del cómo y del porqué de las cosas.

En Oporto se nos sumó Luis. Venía escoltado por una efusiva y apasionada compañía. Me asombró la cantidad de equipaje que traía y que una suma de fuerzas alzó hasta el compartimento a través de la ventanilla. Luis resultó ser franco y generoso. Insistió en que compartiésemos su cena con él. No era una oferta inoportuna y, antes de darnos cuenta, estábamos brindando amistosamente, compartiendo pan, cortando jamón y queso, pelando una cebolla. Todo salía de las bolsas de supermercado abarrotadas con las que Luis había cargado y de las que asomaban cuellos de botella.

En Vigo Luis se bajó del tren, nervioso. Volvió jadeante, de nuevo con una bolsa llena a rebosar. A través del fino plástico se adivinaban las panzas familiares de las botellas de cerveza.

Cayó la noche, pero no para nosotros. Por la ventanilla bajada se colaba un aire tibio. Luis iba sentado en el transportín. El irlandés hacía de intérprete. Luis se dirigía hacia su lugar de trabajo, en España, una lonja de pescado maravillosamente grande, según sus palabras. Durante el fin de semana volvía con su familia. Unos decenios atrás una guerra había causado estragos. De los once hijos solo quedaban vivos una hermana y tres de sus hermanos. Entretanto, el irlandés se había encargado de abrir las botellas. Luis nos enseñó fotografías de sus hijos, de su mujer, de su casa. Luis en el jardín; Luis con un perro; Luis, con barba, en motocicleta; Luis, enamorado, bailando.

La siguiente estación estaba desierta; quedaron descartadas nuevas provisiones. Nena se había amodorrado. Yo también me disculpé, por pura necesidad. Trepé con dificultad a un portaequipajes para ir a dormir. Luis siguió mi ejemplo, pero el irlandés permaneció en su lugar, estoico, como una esfinge.

Cuando me desperté, era ya de día. El tren estaba parado y Luis se había marchado. El irlandés seguía igual, con los ojos veteados de rojo.

—Luis at work —fue todo lo que dijo.

Bajé, ansioso por encontrar agua mineral; cuando volví al compartimento, me estremeció el hedor que me asaltó a la cara. Era peor que un estercolero: sudor de pies, gases intestinales, ajo, cerveza agria, moho, vino. Seguro que yo había contribuido con mi granito de arena.

Aparte de la resaca, hay algo más que me preocupa. Llevo una semana abatido por la inquietud y la insatisfacción. Empezó en Lisboa, y ahora sé de qué se trata: echo de menos el esfuerzo. Echo de menos mi bicicleta de carreras, echo de menos el viento en contra, echo de menos el tono de los músculos, el goteo del sudor por las aletas de la nariz, la mágica turbulencia en la boca del estómago.

Nena había ido una vez más a la ciudad, pero yo preferí echarme una siesta en el parque, a la sombra. El berreo penetrante de una voz de hombre amplificada electrónicamente, algo que me sonaba familiar, me sacó del sueño. Me orienté por el sonido, crucé el parque y me encontré de repente en medio del ritual de salida de una carrera ciclista. Los corredores iban tranquilamente de abajo arriba o se apoyaban despreocupadamente en las barreras. Los directores de equipo también se apoyaban, con una pose indiferente, en el capó de los vehículos de acompañamiento y charlaban con los espectadores. Un mecánico instalaba un cambio.

Estaba embobado con el material de los corredores: ¡elementos de Campagnolo, tubos de color ocre amarillo y sillines de piel negra que brillaban por la grasa de los culotes! Fue una sacudida. Imaginé el circuito que iban a recorrer: un inicio lento a través de un paisaje achicharrado, un par de pequeños cerros y la llegada en alto, en un peñón pelado de primera categoría.

Desde entonces no he dejado de fantasear. Cada cuesta de la carretera me parecía apropiada para un demarraje, en los amplios bulevares se pugnaba en esprints masivos, en cada curva buscaba y encontraba el trazado ideal. Me convertí en un tiramillas sin igual, aunque amputado. ¿Cuánto tiempo hace que no corro? Creo que desde finales de septiembre del año pasado. Desde entonces no he vuelto a montar. Una mala organización del estudio, otro fuego que debía apagar. Bueno, tú ya sabes cómo fue todo. De hecho, ya no pienso en realidad en correr.

El océano hincha las espaldas y brama en la playa. No hay horizonte. Solo cuando el sol halla un punto débil en el manto de nubes aparece una leve línea plateada. Las gaviotas tan pronto son blancas como negras. Si miro fijamente a lo lejos demasiado tiempo siento que se me inflama la cabeza y se me expande el abdomen. ¡Santander, Santander! Mi corazón rebosa de felicidad. Pero, detrás de mí, muy tierra adentro, esta mañana tuvo lugar otro espectáculo. Observaba, desde el tren, la silueta de la sierra. Era azul, y marrón, y me llamaba. Vi un grupo de ciclistas en cabeza que tomaba las curvas de herradura. Los helicópteros los sobrevolaban a poca distancia. Parecía que se desplazaban en una nube por el polvo que revoloteaba. Un público incontenible no dejaba más que un estrecho sendero. Alguien aflojó. No yo. En esa visión muda yo tenía una fuerza, una agilidad y una determinación inimaginables.

Nos tenemos que ir. Nena me hace gestos de que es hora. Lo primero que haré en cuanto llegue a casa será quitarle el polvo a mi bicicleta de carreras. Después me pondré el culote a toda velocidad. ¿Qué se sentía al subir hacia tus pelotas la piel de la badana fría y engrasada?

Te veo pronto.

Peter.

IJsselsteyn, a 20 de agosto de 1978

Querido Hans:

El asesor de la oficina de empleo me miró con aire pesimista cuando le entregué mi título de maestro.

—De estos tengo un centenar en la bandeja —suspiró, escurriéndose un poco más hacia abajo.

Yo no exigía un empleo ipso facto; lo que sí quería era tener el certificado de inscripción, que necesitaba para solicitar una prestación: estaba sin blanca. A los diez minutos estaba ya fuera de la oficina.

Habían introducido mis datos en un archivo de sustitutos en caso de enfermedad y permisos. No podían hacer más por mí.

Estoy cada día más en forma. Entreno todos los días como un poseso, e incluso he terminado ya una carrera. Una carrerita modesta, es cierto, sobre una superficie ovalada de asfalto muy resbaladizo (un circuito de carreras de coches, en realidad). Esprinté como un loco para las primas y gané algunas. No mucho dinero, solo unos florines, pero algo es algo. No me reconocerías. Cuando me siento en el sillín mi ambición bulle como una erupción inminente. Un instinto reprimido parece despertar. Yo solo dejo que asome. ¡Lástima que la temporada ciclista esté terminando!

He descartado del todo la idea del servicio social sustitutorio. No se me ocurre ningún motivo que pudiese ser admitido en la solicitud. El pacifismo no me dice nada, me parece demasiado inconsistente. Una falsa esperanza, eso es todo lo que veo en él. Lo mío tampoco es una oposición por motivos religiosos; lo de negarme a matar, sí, y eso podría ser un desastre en una confrontación real. ¿Pero no consiste, acaso, el equilibrio armamentístico de hoy en día, en la posesión de bombas? No resuelve nada. Con todo, me costaría más tiempo y molestias pensar en un motivo. El 10 de enero me presentaré en el cuartel Jan van Schaffelaars en Ermelo. Así, por lo menos, tengo alguna certidumbre, a pesar de que mi aversión aumenta por minutos.

Una cosa más: ¿sabes cuánto tiempo aguanta un pez rojo sin alimento? Cuando volví a casa del viaje me encontré en la mesa de mi dormitorio el tarro de cristal. En el fondo había cuatro centímetros, más o menos, de agua negra y fangosa. Algo se movía allí: el pez rojo, el último para el cual no había encontrado dueño. Me partió el alma. Había olvidado dejar instrucciones para su alimentación y para el cambio del agua. Nadie había entrado en mi habitación. Ahora vuelve a nadar en círculos y da bocados agradecidos a los palitos de comida para peces que echo una vez al día en el agua. Ya no me voy a deshacer de este ejemplar. Me lo quedo como mascota, como camarada y como símbolo. Considero su supervivencia como un auspicio favorable: después de la turbidez, la claridad.

Lo de la prestación era un trámite. No recibo más que impresos con información y una hoja de servicio que debo rellenar personalmente y devolver cada semana, como justificación de un posible ingreso. Ya va siendo hora de que ellos me giren algún ingreso, porque estoy prácticamente sin tubulares.

El viernes iré a vuestra actuación. E iré en bicicleta. Cuando terminéis, podemos hablar un rato, pero te advierto desde ya que no bebo demasiado. ¿Tienes algún trabajo en perspectiva, o piensas seguir así?

El reencuentro con la «dama» fue tenso.

—¿Qué diablos te pasa? —exclamó—. ¡No te reconozco con ese atuendo deportivo!

—Es importante —contesté yo—. Es importante, así llegaremos tú y yo a alguna parte. No me dejes.

Me pasó el porro que acababa de preparar con toda rapidez. Lo cogí, aspiré un poco del cilindro ardiente y se lo devolví.

—Primero tengo que dejar esta mierda —dije—. Y voy a empezar ahora mismo. No aguanto más esta peste, no aguanto más ni el vodka ni la cocaína. Estoy madurando, ¿sabes? ¡Estoy madurando!

Me agarró la cara y la acercó mucho hacia sí. Mis labios descollaban como un pico. Besó el pico.

—Bobo —dijo. Sus iris eran de color amarillo ocre.

—Voy a intentar verte lo menos posible una temporada —le contesté—. Quiero dejarlo, he cambiado.

No se creyó ni una palabra.

—Entonces tienes que dejar de llamarme «dama».

Después follamos. Estaba tan guapa como siempre.

Yo estaba seguro de que la iba a seguir viendo a menudo. Trabaja en la biblioteca, y tengo que pasar por allí para que me sellen los libros.

Peter.

Ermelo, a 12 de enero de 1979

Querido Hans:

Ya es irreversible: estoy en el ejército. Desde hace tres días. No he podido escribirte antes, porque aquí lo tienen a uno bastante ocupado. Relativamente, claro, porque la mayor parte del tiempo se pierde en esperas y en estar dando vueltas. Hasta la próxima orden, tal y como había predicho Karel. En aquella época nos tomábamos con mucha hilaridad sus experiencias, pero ahora que para mí son de amarga importancia, estoy maravillado de lo detallado de sus historias. Tanto que apenas si necesito exponerte nada más sobre la vida en el cuartel. Todo es como él lo contaba, es como si viviera en una plantilla.

La recepción fue amistosa, tal y como nos advirtió Karel. Pero apenas acabábamos de entrar cuando el anuncio cayó sobre mí con todo su peso: desde ese momento nos encontrábamos bajo la disciplina de las fuerzas armadas. Sentí como si me hubiesen desgajado de súbito de la realidad.

Esta mañana, según lo previsto, me he presentado ante el SM (Servicio Médico, aquí lo abrevian todo). Me aferro al éxito de la historia de K.:

—Fingir añoranza, no comer y, sobre todo, no llamar la atención. Y a las dos semanas llega.

Para mi asombro, recibí enseguida una derivación al SP (Servicio de Psiquiatría). ¿Tienen en cuenta un número previamente calculado de abandonos? ¿Separan a propósito el grano de la paja para evitar el peligro de contagio? ¿O me espera una sanción?

Te mantendré al día de mis progresos.

Peter.

Ermelo, a 19 de enero de 1979

Querido Hans:

En la explanada, durante el recuento, es obligatorio llevar la gorra de operaciones. No te imagines nada extraordinario. Se trata nada más que de una estúpida boina. En cuanto te la colocas en la cabeza, se te pone cara de analfabeto.

Si mi última carta tenía todavía un tono optimista, esta será toda repugnancia y desesperación. La vida aquí me deja totalmente paralizado. No puede ser verdad, es imposible, no es verdad. ¿Sabes lo que es bruñir? ¿Sabes por qué tienes que cavar un hueco de la altura del codo debajo de la posición de tiro? ¿Sabes por qué las insignias tienen que relucir? ¿Por qué la máscara antigás no puede contener ni un grano de arena? ¿Por qué en tiempos de guerra no puedes recoger una rama ni levantar la tapa del inodoro? Pues yo sí. Viene todo en el Manual del Soldado.

Hoy he vuelto a recibir una información desagradable. Parece ser que aquí me están preparando para ser suboficial y mandarme luego al Líbano. Por muy digna que sea la misión, no estoy dispuesto a dejarme matar. Eso se lo dejo con mucho gusto a los elegidos. ¿Acaso se espera también de mí que me convierta en alguien como el matón ese del sargento que no para de darme la tabarra? ¿En ese engendro completamente trastornado (cuello corto y ancho, rubicundo), mísero en experiencias e idiota en sus percepciones? Muchas gracias. Me doy de baja de la patria. Y abogo por un ejército profesional.

La visita al SP ha sido decepcionante. No me venían las palabras a la boca. Y me salí de mi papel. Ya no sabía si estaba simulando o no.

—No puedo declararlo inútil para el servicio así, sin más.

Me preguntó primero por mi infancia. Sobre eso no tenía mucho que contar. Que hasta los cinco años me daban miedo las vacas y los perros. Y las tormentas. Y que, aparte de eso, no veía nada más que un jardín con dalias (y abejas) y un arenero. Y la luz del sol, casi líquida.

Tengo que salir de aquí, eso está claro. Durante los recuentos en la explanada central solo tengo ojos para la puerta del cuartel. ¿Qué pasaría si cogiese mi bolsa y me fuese por debajo del arco con ademán impasible? El patio de los recuentos resulta desolador y repulsivo, todos los días, bajo ese cielo gris y lluvioso, con montones de nieve sucia en los rincones. De noche hiela bastante. En el interior, la vida va entrando en el redil. Después de un periodo de observación curiosa y de confusa adaptación, la gente se entrega dócilmente a la disciplina militar.

«Pues no se está tan mal aquí». Por supuesto, están el líder natural, el bromista, los que se ríen de las bromas, y luego están los parias. No busco contacto ninguno, salvo con un chico de Arnhem, casado y padre de dos niños, que tampoco comprende lo que pasa por aquí.

Si tienes algún consejo, escríbeme.

P.

Ermelo, a 2 de febrero de 1979

Querido Hans:

Gracias por la larga carta que me has mandado. Aprecio un montón que hayas consultado con Karel. Que te hablara de «un giro favorable, permanecer tranquilo y seguir tu corazón» es típico de su inclinación al optimismo. Me ha consolado mucho durante mis últimos días en prisión. ¡Sí, los últimos días! ¡El recluta Winnen, con número de registro 570905576 se va dentro de poco con un permiso especial!

De repente, fue todo rápido. Casi no me lo puedo creer, y tampoco es que esté eufórico. Acabo de volver de La Haya, donde tenía que comparecer ante el SCP (Servicio Central de Psiquiatría). Iba preparado para un interrogatorio intenso, pero me sorprendieron declarándome inútil al instante. Sin levantar la vista de sus papeles, el hombre me informó secamente que no veía razón alguna para rechazar el dictamen del SP. Después me preguntó si sabía qué quería decir y cuáles eran las consecuencias del S5. Claro que lo sabía. Eso sí que lo había estudiado detenidamente, profundizando en la investigación.

Mi amigo de Arnhem me acaba de felicitar, de corazón. Opina que el incidente con el arma ha sido definitivo. Durante una instrucción con armamento, a mediados de la semana pasada, apunté al sargento con el cañón del fusil —aburrido de estar una y otra vez desmontando, limpiando y volviendo a montar ese plúmbeo e inmanejable FAL— y grité algo así como: «¡Manos arriba, Hoss!».

Ahora me doy cuenta de que puedo decir que he tenido suerte de que esto haya ocurrido en el periodo en el que no hay sanciones.

El chico de Arnhem ha decidido quedarse. El ejército le parece, de momento, mejor alternativa que el paro. Lo comprendo, pero lo siento por él. La última conversación con el SP, al final de la semana pasada, fue sincera. Jugué limpio. Por la mañana, sobre las diez, volví a pedalear, sin ganas, hasta Harderwijk, en una bicicleta verde caqui con franjas roja, blanca y azul y un número de registro en el guardabarros trasero. Durante el recorrido adelanté o me crucé con unos cuantos pelotones que marchaban fuerte. No conseguí disfrutar realmente de mis escasas horas de relativa libertad. Las palabras del SP sonaban esperanzadoras, tenía la intención de mandar un informe negativo, formulado con contundencia, por lo que veo. No le he contado nada de la pasión deportiva que arde en mi interior, por miedo a que considere que soy un simulador.

En el viaje de ida fui en una especie de trenecillo, con vagones anticuados llenos de excursionistas. Mi estado de ánimo era excelente, por no decir eufórico. Rodábamos por un paisaje invernal. Me fijaba sobre todo en los bordes nítidos y fluidos de las dunas formadas por el revoloteo de la nieve y en los surcos profundos y proporcionados de las acequias. Hacía un tiempo radiante. Me dolían los ojos por la intensidad de la luz. En algún lugar entre Utrecht y Gouda me encontré de repente, como un explorador polar, en un mundo indómito y blanco.

Bueno, ya pasó. Todo esto me ha pasado factura. Pero la semana que viene podré ir a la concentración de entrenamiento que ha organizado mi nuevo equipo ciclista en la Costa Brava. Entretanto, me pasaré por tu casa para charlar. También podríamos ir al café que hay enfrente.

Peter.

P.D. Me muevo por aquí vestido de civil, y casi ni se nota. Mi chaquetón, ya sabes, ese largo, de pana, con capucha, también es caqui, aunque sea un poco más tirando a musgo, de un tono algo menos apagado.

Lloret de Mar, a 24 de febrero de 1979

Querido Hans:

Desde la cumbre de la última colina vimos por fin el brillo del mar Mediterráneo bajo el sol. El horizonte estaba alto. Al fondo yacía Lloret de Mar, espantoso, pero eso yo todavía no lo sabía. Me entusiasmaba la perspectiva de vivir allí durante dos semanas.

Cuatro días antes habíamos partido desde la empresa del patrocinador. Eran cerca de las nueve de la noche y el ambiente era gélido. Al cargar los cuadros casi se le pegaban a uno las manos a los tubos. El conductor había dejado en marcha el motor del autobús: bajo la luz de las lámparas de vapor de sodio de las farolas parecíamos sombras misteriosas en nubes de hollín.

Tenía ganas de marchar. Los últimos días en casa no había podido más que intentar entrenar. No había parado de nevar y las carreteras estaban casi impracticables, por lo que no me quedó más remedio que sacar del armario el rodillo. ¿Hay algo más aburrido? Por falta de resistencia del aire el sudor y la suciedad brotan porque sí de los poros, pero no funciona. Normalmente no aguantaba más de lo que dura una cinta de casete. Me gustaba más ir campo a través en la bicicleta de montaña, a pesar de la temperatura de casi diez grados bajo cero. Al inspirar el aire me llegaba hasta el abdomen, lo que me hacía sentir fresco y puro. Al aire libre era como si atravesase el vacío. No existían ni arriba, ni abajo, ni delante ni detrás. Era maravilloso.

Apenas si dormí durante el viaje. Sentado no puedo. No se veía nada aparte del interior del autobús, reflejado en el cristal negro con los cuerpos que daban vueltas, suspiraban, se sujetaban. Se hizo de día pasado Lyon. Resultó que aquí se encontraba también el límite de la nieve y la escarcha. El gemido laborioso de la noche dio paso a un murmullo tenue de frases.

Entrenamos dos veces al día. Yo, de momento, solo una, porque antes tengo que coger fuerzas: comer bien, dormir mucho y bien, y, en días alternos, una inyección con un preparado fuerte de vitamina B. El choque del ejército sigue vibrando en mi interior. Aunque, para ser honestos, me admira la nítida estructura y la jerarquía de la organización militar. ¿A quiénes imitan?

Por la tarde, cuando los demás están en la segunda sesión de entrenamiento, yo no hago casi nada. Escucho una cinta en el reproductor portátil, me toco la barriga o me acuesto sobre las baldosas de la terraza, calentadas por el sol, y escucho los sonidos del hotel.

Hoy he hablado con dos chicas inglesas. Una, Karen, es rubia y angulosa, de antepasados polacos. La otra, rellenita y morena, de ojos profundos y melancólicos, responde al adorable —y nada inglés— nombre de Jacqueline. Veo que los beneficios del sol y de la luz también tienen efecto en mis glándulas, porque tengo muchas ganas de esta Jacqueline. Se van a quedar una semana más. Tiempo suficiente para intentar algo antes de que yo también tenga que subirme a la bicicleta dos veces al día.

Ayer Thijs tuvo una mala caída. Se abrió toda la cadera. Y eso que parecía una caída tonta. En un descenso había una curva con el asfalto todavía húmedo. Thijs iba en cabeza. Lo vimos rebotar un par de veces y deslizarse cada vez más despacio sobre el pavimento hasta que se detuvo. Parece que el suelo está así de resbaladizo por el polen de los olivos. Cuando se mezcla con algo de humedad se convierte en una especie de jabón verde. Thijs anda con dificultad, pero puede rodar sin problema. No tengo más noticias, salvo que medro y florezco en este clima y con esta luz. Espero alcanzar en breve un nivel de forma aceptable para poder lanzarme de lleno a la competición.

Saludos optimistas desde esta primavera catalana, «far from the twisted reach of crazy sorrow».

P.

Lloret de Mar, a 2 de marzo de 1979

Querido Hans:

Al final, llegué a algo con esa chica inglesa de mi carta anterior. Lo que es peor: estoy enamorado. Ya es demasiado tarde para cambiar eso.

¡Jacqueline! Hace dos noches fue mía. No se puede decir que el decorado de la ajada habitación del hotel de la Costa Brava fuese muy romántico. De día, cuando el interior está bañado en luz, tiene cierto pase, pero de noche, con las cortinas echadas, al resplandor de una mísera lámpara de ambiente, te da la sensación de encontrarte en una caja de cartón. Pero hay que ser quejica para fijarse en algo así en un momento de pasión.

Oscar ocupaba la otra cama, con Karen, la rubia de apellido polaco. Oscar es más hábil e intrépido que yo a la hora de ligar. No invirtió nada más allá de una jarra de sangría y una charla encantadora. Su pasión suele ser breve e intensa, después hace que desaparezca. La mía es vacilante y escrutadora. He de decir que esa Karen también parecía insaciable: al instante estaban sus miembros entrelazados entre sí y entre las sábanas, y daba la impresión de que hacían esfuerzos frenéticos para liberarse.

Jacqueline era reservada, tranquila y paciente. Como una isla en la que se desembarca. Una tierra cálida, reconfortante. El cerdo que hay en mí desapareció. Lo hicimos casi sin movernos. En el instante en el que Oscar cerraba la puerta tras de sí y Karen abría el grifo de la ducha, me corrí temblando.

Esta mañana salieron hacia West-Yorkshire, donde seguro que sigue siendo pleno invierno.

Ningún burro tropieza dos veces en la misma piedra. Hace dos años me vi metido en un asunto parecido tras una carrera de fin de semana cerca de Birmingham. La llama prendió con firmeza. También entonces se trataba de una chica inglesa. Se llamaba Angela. De vuelta a los Países Bajos empecé a bombardearla con cartas. Cartas apasionadas, cartas delicadas, cartas desesperadas e insensatas que ella respondía una a una.

Unos meses más tarde, justo entre el otoño y el invierno, fui a buscarla. Fue toda una decepción. Resultó que había estado escribiendo a una extraña, por la que apenas si podía sentir una vaga simpatía; y fue recíproco. El tiempo y la distancia habían actuado con meticulosidad. De nuevo me encontré, de repente, con ambos pies sobre esta podrida tierra: el fuego se había extinguido. Una tarde, después de una larga excursión por los Cotswolds, me dijo:

—Vete, por favor.

Fue un alivio. Me liberó de mi cortesía. A lo lejos, surgía con frenesí el humo de las chimeneas de las fábricas de Birmingham.

Y, sin embargo, en esa embriaguez febril de los meses anteriores, en los que había enfermado de añoranza, en los que me había desaparecido el apetito y en los que no había conseguido concentrarme en los estudios, alcancé mi mejor forma física. En Soumagne, al este de Lieja, en un circuito en el que en los años sesenta se había disputado un campeonato del mundo, corrí mi mejor carrera hasta entonces.

El tramo previo a la meta era bastante empinado. Al final de la carrera iba en cabeza con un corredor local de mucho talento. Sus seguidores lo aclamaban a voz en grito, seguros de su victoria. Sin embargo, durante la penúltima escalada lo dejé atrás con la mayor de las facilidades.

Corría hacia la victoria como un poseso, inasequible, sin entender nada del fuego que me corroía pero que, sobre todo, me inspiraba. ¿Esperaba acaso ver a mi amada tras la meta? ¿Iba a ganar la carrera en su nombre? ¿Era la línea final el símbolo de aquello que yo adoraba, de modo que debía llegar el primero para ganármela definitivamente? ¿Lo sabes tú? ¿O no es todo esto más que un sentimentalismo estúpido y yo un mono enamorado que se golpeaba el pecho con ímpetu?

Me gustaría poseer la fórmula de esa sustancia que hace que te enamores y que circulaba por aquel entonces por mi cuerpo. Hubiese fabricado pastillas con ella: una pastilla al día que te procuraría nada menos que la invencibilidad.

El tiempo sigue siendo estupendo (unos veinte grados de día, con un cielo azul profundo) y la intensidad de la luz casi insoportable. Los carpinteros, pintores y albañiles preparan el pueblo para la próxima ola de turistas, esa mísera horda de buscadores de felicidad de la que me he erigido en pionero. Excepto el centro histórico, este pueblo es una acumulación caótica de tenderetes que se pueden cerrar en cualquier momento. Nadie puede concebir algo así de feo. Surge solo (y esperemos que también desaparezca).

Me pasaré a verte en cuanto esté de vuelta.

Peter.

Ulestraten, a 10 de marzo de 1979

Querido Hans:

En lo económico, me va sobre ruedas. Durante mi ausencia, el saldo de mi cuenta ha alcanzado cierta holgura. Me han ingresado mi primera (y última) paga del ejército. En España no he incurrido en grandes gastos, y, salvo un pinchazo, tampoco he sufrido averías. También se ha vuelto a solucionar lo de mi prestación. Esto tiene que seguir.

Pero la mejor noticia es que a finales de la semana que viene iré a recoger mi primera bicicleta patrocinada. Una Rossin, italiana, lisa y sobria, con horquilla delantera cromada.

Nunca pude dejar de admirar esos cuadros italianos cuando deambulaba sin prisa por las tiendas de bicicletas. Colgados estrictamente en función de su altura, relucían bajo las luces de neón. Me acercaba furtivamente a ellos, los observaba, los admiraba y terminaba por acariciar la pintura todavía intacta, hasta que la visión de la etiqueta, que colgaba de una cinta elástica y en la que se había anotado el precio con un marcador negro y ancho, me devolvía a la realidad. Entonces me daba prisa en abonar en el mostrador un par de zapatas de freno o unos guantes de competición.

Apenas si podía permitirme los cuadros neerlandeses. Eran igual de buenos, pero de estructura menos elegante, de colores menos brillantes y de tipografía más tosca.

Nunca era un momento oportuno para que se rompiese o se abollase un cuadro. Además de una carrera, me costaba también un riñón y tenía que repasar detenidamente el presupuesto. Si ahora me pasa algo así, me entregan enseguida un cuadro nuevo. Al menos en este sentido me va bien.

También estoy empezando a valorar tomar clases de conducir. Haciendo un cálculo global, creo que debería ser factible. Y luego, el coche...

De momento estoy viviendo con Jef, el líder del equipo, y poco a poco me he convertido en el niño de la casa. Es una gente encantadora, que me tiene entre algodones sin pedir nada a cambio. Esta tarde hemos terminado un entrenamiento en grupo, con un tiempo horrible, por las colinas de Limburgo. Era ya de noche, soplaba viento y llovía. Parecía un día feo de diciembre, más que de una incipiente primavera. Pero fue todo bien y siento que he progresado notablemente tanto en resistencia como en fuerza. A medida que las horas pasaban y nosotros nos empapábamos y ensuciábamos más, yo empezaba a sentirme cada vez mejor. Y ahora, duchado y bien vestido, relucen en mi interior la satisfacción y el placer. Algo así como cuando en el bar te has bebido las dos primeras cervezas. Pero de manera más profunda y más completa. Por lo que a mí respecta, ya puede empezar todo.

Corro en un equipo modesto. Modesto por su presupuesto y modesto por su composición. Afortunadamente para mí, solo participamos en un reducido número de las llamadas carreras clásicas neerlandesas para aficionados. Me faltan el porte y la chulería necesarias para manejarse en el juego de sillas de este tipo de competiciones.

La decisión se toma generalmente justo después del disparo de salida, cuando todos los corredores están frescos. El viento lateral obliga a correr en formación diagonal. El abanico está compacto allí donde empieza el talud. La selección es más práctica que atlética. Quien no consigue hacerse con un lugar en primera línea no participa, quien no se arrastra hacia la ventanilla se queda rezagado.

Mi última actuación con viento fue así: en el vestuario del polideportivo local se puede cortar la tensión con un cuchillo. De hecho, aquí es donde empieza la carrera. Se intenta conjurar esa tensión con gritos, baladronadas, bromas e intimidación. Uno describe con todo lujo de detalles su última conquista. La chica tenía los labios de la vulva como alas de murciélago. Tuvo que explorar. Los especialistas en abanicos, todos ellos hombretones de un metro ochenta o más, compartían sus confidencias con muy poca convicción: uno no había entrenado durante toda la semana; otro había estado enfermo; otro más seguía enfermo, de hecho, no debería tomar la salida. Se empiezan a exigir las plazas en el primer abanico. Yo callo. Toda esa jovialidad me angustia. Ordeno con cuidado las provisiones en los bolsillos traseros del maillot.

¿Y quién se atreve a salir el primero? Aquel que salga demasiado pronto para conseguir sitio en la primera línea se enfriará y lo pagará caro en el ritmo infernal de los primeros kilómetros. Pero aquel que salga demasiado tarde se incorporará al final del pelotón, y allí se quedará. Yo me sumo al rebaño.

La salida es neutralizada. Lo que quiere decir que nadie puede pasar delante del vehículo del director de carrera hasta que se dé la salida lanzada, la verdadera, ya fuera del núcleo urbano. Por el techo solar abierto de un coche asoma la mitad superior del director de carrera, enfundado en un chaquetón de esquí y con un gorro de lana cubriéndole las orejas. Tiene los brazos extendidos en horizontal, como barreras. En la mano derecha ondea una bandera roja.

Ciento cincuenta corredores se ponen en movimiento y luchan por situarse cerca del parachoques, ocupando para ello todo el ancho de la calzada, más las cunetas, las aceras y, a veces, incluso el césped que no ha sido acotado. En ocasiones me las ingenio para hacerme un hueco, pero luego tengo que frenar de repente y me encuentro finalmente en la retaguardia. De vuelta al inicio. El ritual puede volver a empezar. Arrastrándome a través de la jauría avanzo con dificultad. Nada más salir del pueblo, el coche del director gira a la izquierda para tomar un dique. El hombre agita la bandera roja y el conductor acelera a fondo. Empieza la competición. Por supuesto, hay viento lateral. El ritmo alcanza enseguida más de cincuenta kilómetros por hora. Delante de mí los corredores zigzaguean sin consideración de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Me hundo en los movimientos ondulatorios del pelotón. Todos buscamos lo mismo: protección. Oigo, detrás de mí, el chirrido de radios rompiéndose y la fricción del metal contra el asfalto. Y también delante de mí. Me escabullo justo a tiempo entre dos cuerpos que se retuercen de dolor y esquivo por los pelos una rueda de bicicleta que rebota en círculos. El ritmo es criminal. Me arden las piernas.

No me encuentro en el primer abanico, sino en un apéndice de este, una cinta de solitarios desamparados que, a pleno viento, al borde de la carretera, abrigan la ilusión de que en cualquier momento las cosas se calmarán desde el frente. Estoy a punto de estallar, como el corredor que me precede, y el anterior a este, y el anterior a aquel. ¿Queda alguien detrás de mí?

Veo el rostro desencajado por el horror de la mujer que se lleva las manos a la boca, al lado de un coche aparcado en el arcén. Solo más tarde veo las piernas que asoman por el parabrisas astillado. Reconozco la marca de las zapatillas de carreras en los pies. Alguien grita: «¡Mira, uno menos!». Se van abriendo huecos en el grupo.

El primer abanico, sólido y confabulado, desaparece a lo lejos. Entonces se procede a la formación de un segundo, un tercer y un cuarto abanico. Se vuelve a producir el milagro. El caos se convierte en orden. Cuatro, cinco abanicos se apresuran uno detrás de otro, hasta el infinito, a través de un pólder vacío. Después de dos horas de persecución desesperada, se detiene el ritmo de mi grupo. En el tercero se han dado por vencidos antes. Y, más atrás, no se percibe ni una señal de vida. Lo más probable es que el cuarto abanico ya haya abandonado la carrera. No me interesaba saber quién va a ganar hoy la carrera.

Me dedicaré a buscar las carreras accidentadas de las Ardenas. Junto con dos compañeros de equipo, de cuyos coches todavía dependo. En los fines de semana cuento con mi padre. También espero que el director de mi equipo sepa hacerse con algunas invitaciones para el extranjero.

Peter.

Épinal, a 15 de junio de 1979

Querido Hans:

¿Qué harías tú si, en pleno descenso, llegas zumbando a una bifurcación y no sabes si tienes que girar a la derecha o a la izquierda? El pequeño grupo en el que me encontraba dudó una fracción de segundo. A la izquierda, una bajada pronunciada; a la derecha, una ligera subida. El agua de lluvia que había caído del cielo a chorros durante horas determinó que hacia la izquierda. Para mí fue fácil. No tenía que tomar ninguna decisión porque Claes, el líder de mi equipo, iba solo en cabeza y camino, probablemente, de llevarse de manera definitiva el Tour Européen. Claes ya tiene asegurado un contrato profesional. Me da envidia. Ya ha conseguido lo que para mí sigue siendo un sueño. Claes es belga.

Yo también soy belga. Así lo ha dispuesto Jef. Pensó que era algo que me vendría bien a mí. Esta semana corro como ciclista invitado para el club ciclista belga Sport en Steun, de Leopoldsburg. A mí me parece todo bien, siempre y cuando pueda hacer kilómetros y consiga algo.

El nombre de la carrera no está muy bien escogido, que digamos. Solo cubrimos tres países. Empezamos el día 11 en Lieja, con la etapa prólogo. Al día siguiente corremos en Luxemburgo, con llegada en Esch-sur-Alzette. Después entramos en Francia. El punto negro de esta competición se encuentra en los Vosgos. Y aquí es donde tengo que aparecer yo: en la montaña.

Esta primavera he corrido una buena serie de carreras, sobre todo en Alemania y en Bélgica, de las que incluso gané dos, pero mi primera escalada de verdad, la de hoy, ha sido una experiencia desconcertante: fuimos en bloque durante más de tres cuartos de hora, sin que a nadie se le ocurriese adelantarse.

Cuando se escala, se suele correr uno al lado de otro. La resistencia del aire es un factor desestimable. No tiene sentido ponerse a cubierto detrás de una espalda.

Después de tres kilómetros de ascenso alcancé el punto en el que mi cuerpo amenazaba con romperse en mil pedazos. Algo no encajaba. No podía pedalear más fuerte, pero tampoco más despacio. Mi velocidad máxima era la misma que mi velocidad mínima. Aparentemente, necesitaba emplear toda la energía en vencer la fuerza de la gravedad. La desproporción entre el esfuerzo y la velocidad era frustrante. «¿Les pasará a todos?», me preguntaba, desesperado.

Forcejeé para mantenerme en un grupo muy diezmado, a punto de sucumbir.

Miré a mi alrededor. Salía vaho de las espaldas de los corredores que me rodeaban. Claes empezó a distanciarse de nosotros decímetro a decímetro. Vi un agujero en su culote, por el que la costura empezaba a deshacerse. El punto vago iba desapareciendo lentamente. ¿Qué diferencia de velocidad nos llevaría Claes? ¿Un kilómetro y medio por hora?

Pasé por encima de un cadáver de pájaro aplastado. El pequeño desnivel me irritó y me alteró el ritmo. Casi pierdo mi puesto en el grupo. Mis piernas seguían bombeando. Tal vez solo porque no sabía cuánto faltaba para terminar la escalada. Si lo hubiese sabido, ¿me habría roto? No tenía que romperme: este era mi terreno, no había hecho más que empezar. Pero lo que no sabía todavía es que la cámara lenta en una cuesta pudiera causar tanto dolor.

Claes terminó ganando la etapa con una amplia ventaja y se hizo con el liderato de la clasificación general. Después de la ceremonia del podio, observé cómo una de las hermanas de Lieja abrazaba a Claes con cariño. La madre y la otra hermana miraban sonrientes. Las había visto ya a menudo en todo tipo de carreras en Valonia. Al principio pensé que eran azafatas de carreras, la madre incluida. Pero suelen ofrecer alojamiento a los corredores. Claes me contó que él también se hospedaba con ellas a menudo. Lo miman como a un perrito faldero. De los detalles que me proporcionó ayer sospecho que algo serio está surgiendo entre él y la chica delgada, rubia, de pelo corto y hermosas y largas pestañas.

Algo más tarde presencio cómo ella posaba su mano sobre la espalda de Claes, cuyas piernas se balancean a lo largo del cuadro, mientras lo empujan hacia las duchas. A mí también me gustaría algo así. Correr en estas circunstancias es un poco más fácil.

¿Que cómo me va en el amor? Con la «dama» no hay manera. Tan pronto es una llamarada como una vela de té. Fuma como un carretero y bebe como un cosaco. Una proeza difícil de igualar. Menos mal que se ha mudado de comarca. Ha encontrado un trabajo nuevo en Sittard.

Tampoco puedo seguir el ritmo de escritura de la chica inglesa. Ya llevo un retraso de tres cartas. Igual que en Lloret de Mar exploré su exterior minuciosamente, ahora emerge, lento pero seguro, el fondo de su alma. No todo resulta una lectura agradable, porque me reconozco en ella.

En diez días empieza el Campeonato de los Países Bajos. Con esta carrera en las piernas tendré más posibilidades. Como preparación última, el martes corro una clásica más en Bélgica: Romsée-Stavelot-Romsée. Después tendré que haber alcanzado mi forma definitiva.

Bueno, teníamos que elegir entre la derecha o la izquierda, te estaba diciendo. Decidimos girar a la izquierda, y resultó ser la opción correcta. En el impreso de resultados que acabo de ver reluce mi nombre en el tercer puesto de la clasificación general: 3º, Winnen, Bélgica.

P.

Bratislava, a 1 de julio de 1979

Querido Hans:

El restaurante estaba cerrado mediante una puerta enrejada. Ante ella se había formado una cola de treinta personas por lo menos. Siguiendo al señor Jandova, el organizador de la carrera, pasamos por delante de la gente que esperaba pacientemente y nos paramos delante de la reja pintada de negro.

Era una tarde luminosa de verano. Desde la sombra oscura de los árboles veíamos una construcción parecida a una veranda. Bajo la cálida luz de las bombillas que colgaban del techo en largas guirnaldas había gente comiendo, bebiendo y riendo. En algunas mesas se mantenían conversaciones serias. Por supuesto, yo no entiendo el checo, pero estaba claro que Jandova le dio órdenes al portero, que se alejó al trote hasta un hombre robusto y calvo con un mandil blanco, salpicado de manchas, al que le dijo algo señalándonos con el pulgar. El hombre robusto y calvo se dirigió hacia una mesa, habló con los clientes y empezó al mismo tiempo a retirar las fuentes y platos medio llenos. Tras beber de un trago rápido lo que quedaba en los vasos, se levantaron y salieron por la misma puerta ante la que esperábamos nosotros. Tomamos asiento mientras, a toda prisa, ponían la mesa recién desalojada.

Ya era tarde. El día había sido largo y había consistido, sobre todo, en esperar. Por culpa de unas obras en la A2 perdimos el vuelo directo a Bratislava. Tuvimos que volar por etapas. En Fráncfort holgamos unas horas en una pradera delante de la sala de embarque. Me quedé medio dormido y me asaltaron pensamientos persistentes sobre una esbelta azafata de Lufthansa que trasladaba con ella una nube de perfume de rosas.

En Viena, Jef consiguió contactar por teléfono con el organizador de la carrera. Se decidió que iríamos en bicicleta hasta la frontera checa, donde nos recogería Jandova. Nos cambiamos en los aseos del aeropuerto. Jef y Fons, nuestro cuidador1, se llevaron nuestro equipaje en un taxi.

En el puesto fronterizo checo había tres aduaneros. Dos hombres y una mujer. No nos dejaron pasar. Bueno, a Nelissen no lo dejaron pasar. Como consecuencia de un lavado a máquina, la fotografía de su pasaporte empezaba a desescamarse. No es que resultase imposible reconocerlo, pero no pasó. El hombre más joven ejercía el mando. No había discusión posible.

—No —nos ladró, con mucha rotundidad, lanzándonos a la cara un aliento que apestaba a alcohol.

Se retiró al interior de la caseta junto con su colega femenina, y siguió, con todo descaro, con el flirteo que habíamos interrumpido. En la tierra de nadie entre las barreras austríaca y checa nos habíamos convertido en aire para las dos caras ruborizadas y excitadas que veíamos acercarse la una a la otra justo por encima del alféizar de la ventana. Empezaba a oscurecer. Nos cambiamos sin pudor en medio de la calle.

Un par de horas después apareció Jandova.

Entretanto, Fons, en un intento de soborno, había tomado bajo su cuidado la bicicleta de carreras, que se caía a pedazos, del aduanero más viejo. El hombre, con una mueca persistente que dejaba ver los huecos de su dentadura, deambulaba ante la caseta. Ya tenía reparado el cambio de marchas y cambiados los cables de freno y la cinta del manillar. Quería, además, un nuevo sillín, pero Jandova puso fin a la comedia. Con unas pocas palabras, emitidas con calma, nos consiguió el paso franco. Cargamos el equipaje y el material en su microbús, nos subimos y entramos en Checoslovaquia. Me entró curiosidad por la posición de este hombre.

Todo se torció en el calor del aeropuerto de Fráncfort. El cansancio que se apoderó de mis piernas en ese césped no me ha abandonado desde entonces. Tengo la sensación de que ya he dejado atrás el apogeo de mi trayectoria.

Conseguí mantener el tercer puesto hasta el final del Tour Européen. La Romsée-Stavelot-Romsée la terminé segundo. Esta ha sido mi mejor carrera. Jugué con los pedales. Y fue precisamente esa falta de atención la causa de que se me escapase de las manos la victoria. En el Campeonato de los Países Bajos empecé la cuesta abajo. Durante toda la competición estuve dando tumbos detrás de la acción, sin llegar nunca a meterme en la carrera.

El critérium de ayer fue un calentamiento para el gran encuentro de hoy. Bratislava–Bratislava. Hecho para mí, según Jef. Se había sentido obligado a ofrecerle una contraprestación al organizador, y le había puesto al tanto de mis capacidades de escalador. Y es que yo no había informado a Jef de mi estado físico y mental.

Durante los ochenta kilómetros tuve que emplearme a fondo solo para seguir al pelotón. Me mantenía en medio del grupo, allí donde el efecto de succión es mayor. Jef, claro, pensaba que me estaba conteniendo, que estaba cargando fuerzas en la batería.

El gran encuentro terminó en fiasco. Me quedé atrás por una caída masiva y, exhausto tras una persecución que no llegó a nada, le propuse al checo que me acompañaba que abandonásemos la carrera y calmásemos la sed en un bar de carretera.

«Kein Geld? Aber kein Problem». Hablaba alemán bastante bien. Apoyamos la bicicleta contra la fachada y entramos. Con nuestro colorido equipamiento destacábamos bastante entre los trajes deslustrados de los clientes, en su mayoría hombres. El checo me señaló una mesa vacía junto a la ventana y se dirigió a la barra. Con semblante serio, intercambió algunas palabras con el dueño del bar y volvió con dos jarras de cerveza de medio litro. Apúralo todo, me conminó con los ojos, y él mismo se echó al gollete todo el contenido del vaso, que se tragó de un sorbo. Hice lo mismo. Mi cuerpo, agradecido, absorbía todo el líquido, como una piedra seca. El checo eructó bien alto. El dueño del bar, sin pedirle nada, nos puso bajo las narices otras dos jarras. También estas nos las embuchamos de un trago. Las tensas fibras musculares de mis pantorrillas y muslos se iban ablandando y el dolor desapareció en gran medida. Me apoyé, feliz, contra el respaldo de la silla y miré el paisaje a través de la ventana. Campos de cultivo ligeramente inclinados, ningún árbol, pocos arbustos. La carretera por la que se había apresurado el pelotón yacía desierta.

«Hoffentlich niet pinkelen heute», dijo de súbito el checo, con mirada soñadora.

No lo entendí. Me lo aclaró: «Hier Alkohol auf doping-liste». El mensaje no me gustó demasiado. ¿Se había informado de un control antidopaje? No tenia ni idea. Siempre había querido pasar por la experiencia del control, pero ahora la cosa era distinta. Ninguno de los dos se iba a clasificar en los tres primeros puestos, pero la posibilidad de que nos llamasen por sorteo, aunque pequeña, existía. El checo no le daba importancia y se puso con la tercera ronda. Fuese como fuese, ya era demasiado tarde. Yo también alcé el vaso. El alcohol en la lista de sustancias prohibidas. ¡Qué chiste!