8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

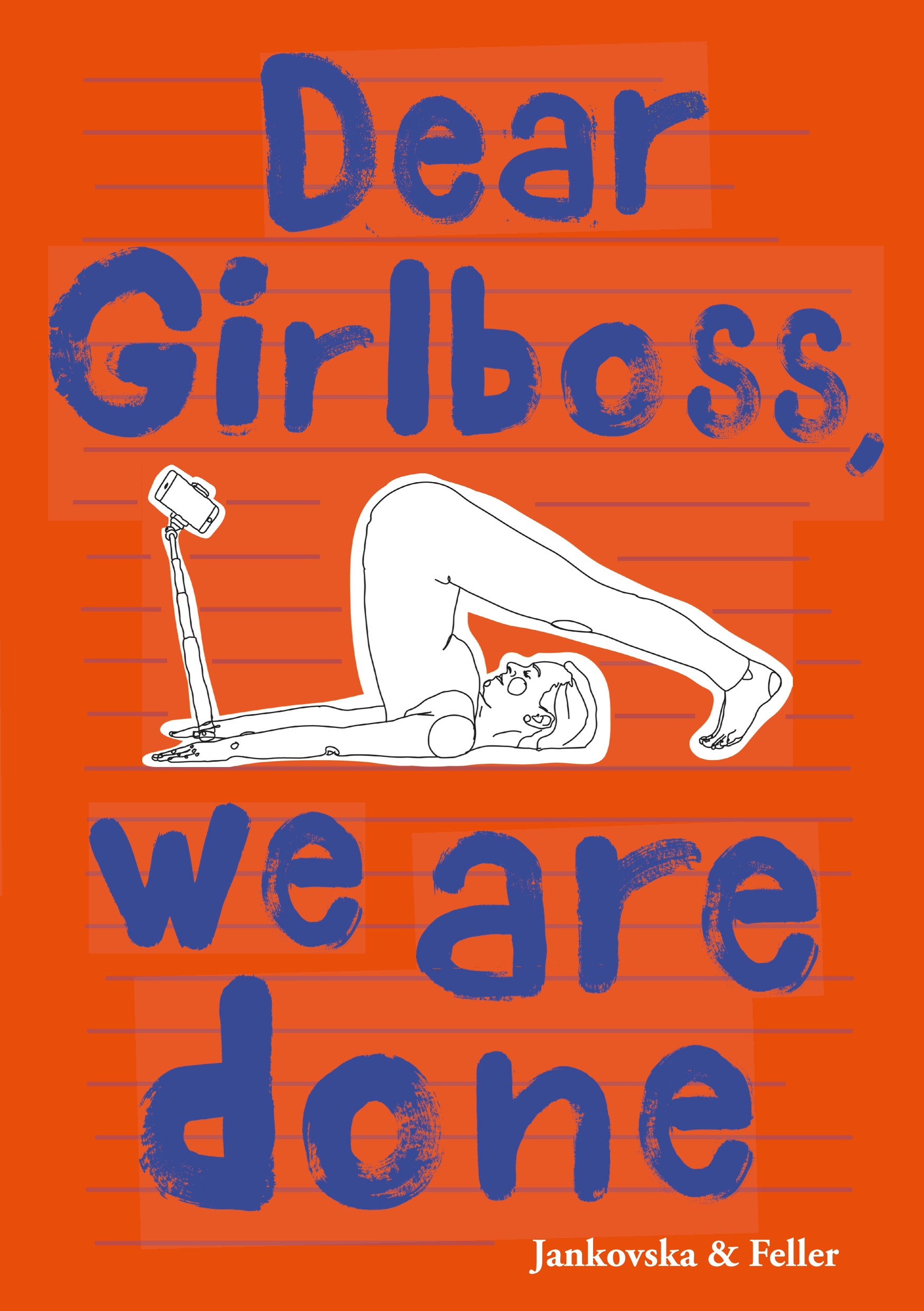

Frauen können heute alles werden, was sie wollen. Sogar hemmungslose Opportunistinnen. Schließlich haben sie das Internet und damit die Chance auf Fame selbst in der Hand. Sie können ihr Selbst nach einer leicht konsumierbaren Schablone formen und intime Geheimnisse gegen Aufmerksamkeit tauschen. Sich jede Saison neu erfinden. Auch endlich Shepreneur werden. Doch was, wenn unsere Schwestern gar nicht bereit sind, ausbeuterische Strukturen grundsätzlich zu verändern? Wir finden: solange die Girlbosse dieser Welt am spätkapitalistischen Banana-Bread mitnaschen, können sie sich ihre pseudo-emanzipatorischen T-Shirts, Productivity-Hacks und hübsch bebilderten Periodenkrämpfe ins Bullet-Journal schmieren. Zeit für radikale Dekonstruktion. We ain't buying your shit no more.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 94

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Bianca Jankovska schreibt ins Internet, seit es Beepworld gibt. Inzwischen hauptberuflich auf @groschenphilosophin über Bürostuhlterror und Popkultur. Hin und wieder unterrichtet sie auch an wichtigen Instituten, die schlecht zahlen, und spricht im Podcast Tired Women mit anderen Frauen über Probleme.

Zuvor studierte sie Politikwissenschaft und Publizistik an der Universität Wien und Antwerpen, bevor sie in gegenseitigem Einvernehmen an einer klassischen Journalismus-Karriere scheiterte.

Julia Feller studierte Kommunikationsdesign, Kunstgeschichte sowie Deutsche Sprache und Literatur – und brach diese erfolgreich ab. Als treue Anhängerin der Generation Y arbeitet sie seitdem in prekären Arbeitsverhältnissen und streitet sich freiberuflich mit Redakteur*innen um die finanzielle Vergütung ihrer Illustrationen. Zu sehen sind ihre Arbeiten in Magazinen, dem Internet und in den Wohnzimmern stilbewusster Privatleute.

Für alle, die gerade ihr „The Future is Female“-Shirt entsorgt haben.

Ich habe immer die Bereitschaft des Feminismus

geliebt, wütend in das Fleisch der Frauenfeindlichkeit

zu beißen, trotzig das Kinn zu recken [...]. Aber er

muss ein Gesamtpaket sein [...]. Er hat versagt, wenn

er als unbewusst exklusive Bewegung daherkommt,

die nicht selbstbewusst genug ist zu erkennen, wo ihre

Mitglieder vom derzeitigen System profitieren.

An dem Punkt, an dem der Feminismus eine

friedliche weiße Bewegung geworden ist, die

behauptet, alle Frauen zu vertreten, [...] müssen wir

darüber nachdenken, ob es nicht besser wäre,

von vorne anzufangen.

Reni Eddo-Lodge

Inhalt

Vorwort

Call me

Girl-Lawyer

Das Online-Kapitalist*innen-Mindset

Der Anarchist auf meinem Sofa

Das Private ist voyeuristisch und gewaltsam

Glitzer in deiner Unterhose

Friendly Women Who Fucked Me Over

Meine Schreibblockade ist eine Kämpferin

Literaturverzeichnis

Polemisches Vorwort, das niemanden angreifen möchte, wirklich nicht

Weißt du noch, Julia, als Instagram keine Visitenkarte und kein esogeschwängertes Auffangbecken für Menschen mit chronischem Aufmerksamkeitsdefizit war, sondern eine Quelle der anspruchsvollen Inspiration? Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als wir begeistert vor unseren Smartphones klebten und auf der Suche nach authentisch bebilderten Periodenkrämpfen neues Selbstbewusstsein entdeckten? Ich auch nicht.

Manchmal vermisse ich die Ära zwischen 2012 und 2017, in der es als berufsgefährdend galt, an einem Tag literarische Snippets über seine Depressionen und am nächsten über die perfekte Anordnung von Sitzkissen zu posten. Hach. Die Zeiten der strategielosen Selbstdarstellung sind vorbei. Inzwischen haben die Frauen of Instagram alles auch nur ansatzweise Authentische tausendfach in ihren Schlafzimmern reproduziert und für kommerzielle Zwecke und Medienformate verwendet.

60-Kilo-Frauen, die ihre Mini-Speckröllchen quetschen und dabei in ausufernden Captions von bedingungsloser Selbstliebe faseln. Ihre ökologisch abbaubaren Smartphonecover live bemalen. Deckenhohe Bücherregale mit grammable Ratgeberliteratur ausgestattet haben. Natürlich brav sortiert nach Farben.

Weiße Frauen, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, dass andere weiße Frauen auf Podien sitzen und mit Glitzer dekorierte Unterhosen als Statement ins Museum hängen. Stolz verkünden, dass sie sogar mit (!) Zahnlücke schön sind und trotz Beinrasur Feministin. Ihr aufs Wesentliche komprimiertes Innerstes in kleinen, gut konsumierbaren Häppchen nach außen kehren, um kurzfristig vom Algorithmus für die Selbstoffenbarung belohnt zu werden.

Frauen, die ganz langsam und unschuldig damit anfingen, sich selbst zu verkaufen. Erst für Detox-Tee warben, den sie in selbstgetöpferten Keramiktassen auf weißen Hay-Möbeln servierten, und später für ein ganzes Lebensgefühl. Einen Way of Living, der über geschickt inszenierte Produktplatzierungen hinausging.

Die Frauen of Instagram haben die Wahl, wird ihnen gesagt. Sie sind schließlich selbstbestimmt und feministisch oben drauf. Sie embracen den Boss-Hustle und können sich wie bei den Sims einen Karriereweg zwischen Beauty, Fashion, Travel, Backen, Betrügerin oder Guru aussuchen. Sie sind dabei immer das, was gerade am besten funktioniert. In einem Jahr digitale Nomadin und im nächsten Down-to-Earth-Mamabloggerin – nichts ist unmöglich in Zeiten der kreativen, persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Surfwear! Upcycling! Yoga-Retreats in Portugal am Meer! Autos mit integrierter Campingfunktion und Dachzelten. Schnittblumen on demand. Contouring. Mentoring.

Just a girl who decided to go for it und sich dann verläuft. Bis zum finalen Weckruf sind zu viele Belfies und unbeholfene Surfversuche gepostet worden, um „Stopp“ zu rufen. Wohin auch zurückkehren, wenn alles, was frau hat, eine sorgfältig kuratierte Personal Brand in diesem Internet ist?

Das Abbild ihres Selbst, das die Frauen of Instagram geschaffen haben, ist konzentriertes Marktpotenzial und kalkulierte Interessenbefriedigung – wenn auch nicht immer die der eigenen. Den Stream of Revenue gilt es jetzt aufrechtzuerhalten. Egal, ob es hinter der Fassade bröckelt, das Fitnessmodel 20 Kilo zugelegt oder keine Lust mehr auf gekünstelte Follow-me-arounds für eine Horde geiziger Anhänger*innen hat.

Glaubst du, Julia, werden uns die Kritiker*innen hinterher Frauenhass vorwerfen? Betonen, dass es doch auch „tolle Frauen da draußen“ gibt? Sagen, dass wir doch nur neidisch seien und eben härter an unserem Mindset arbeiten müssen? Dass die Frauen of Instagram doch auch nichts dafür können, wie sie Geld verdienen? Dass sie erfolgreicher sind als wir? Oder werden die angehenden 1-Stern-Rezensent*innen erkennen, dass das, was sie am Feminismus so sehr lieben, ihre eigenen, unantastbaren Privilegien sind?

Was werden wir denken, Julia. 2040, wenn die Erde kurz vor ihrer Kapitulation steht? Dass wir uns in überteuerten Onlinekursen haben erklären lassen, was uns zum sechsstelligen Business fehlt? Dass wir begeistert zugesehen haben, wie andere #zerowaste Urlaub machen? Was werden wir uns vorwerfen müssen? Dass wir nichts getan haben? Dass wir nichts gesagt haben. Nein.

Call me Girl-Lawyer

Ich hatte selten ein so liebloses Zimmer wie jenes meiner Mitbewohnerin Margo gesehen. Keine Poster. Keine Fotos. Lediglich die Löcher abgerissener Regale zierten die gelblich-weißen Wände wie eine sibirische Kraterlandschaft und riefen bei mir stets den Drang hervor, sie so bald als möglich zuzuspachteln.

Margo war vier Jahre und zwei Monate älter als ich, und damit 27, als wir uns kennenlernten. Statt ihre getragene Kleidung auf die riesige, rollbare Stange zu hängen, warf sie diese abends nach ihrer Schicht im Waffel-Laden auf einen sich immer höher türmenden Haufen. Wenn sie nicht gerade dort arbeitete, schlief Margo auf einer fleckigen Matratze ohne Leintuch und träumte von einer Karriere in der Fashion-Industrie.

Sie hatte Mode-Design in Warschau studiert und sogar ein paar Monate in New York gelebt, während ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben ein halbes Jahr fernab von Wien in Antwerpen verbringen sollte. Einer belgischen Kulturstadt, zwei Stunden von Amsterdam entfernt, in der viele junge Designer*innen erfolglos versuchen, ein Praktikum bei Dries Van Noten oder Ann Demeulemeester zu bekommen, und stattdessen in der Gastronomie landen.

Ich verbrachte die grauen Novembertage mit wissenschaftlichen Arbeiten über Hochkultur, Tagestrips nach Brüssel und Vintage-Shopping bei „Think Twice“. Einem Laden, in dem so gut wie immer Sale war.

Anders als ich, war Margo bereits mit dem Ernst des Erwerbslebens konfrontiert worden. Sie hatte ihr eigenes Label gegründet und war guter Dinge, mit ihrer neuen Kollektion einen internationalen Hit zu landen. Margo skizzierte gerade einen Bikini-Entwurf, als ich bei einem meiner unangekündigten Zimmerbesuche auf das Buch „Girlboss“ stieß, das mit deutlichen Gebrauchsspuren auf ihrem Schreibtisch lag. Vom Cover blickte mir Sophia Amoruso mit fiercem Blick und schwarzem Kleid entgegen. Ich hatte sie noch nie zuvor gesehen.

„Amoruso“, so erzählte mir Margo, „ist eine einzige, verdammte Erfolgsgeschichte.“ Sie kam „aus dem Nichts“, ohne konkrete Pläne für ihr Leben und baute sich in wenigen Jahren ihr eigenes Nasty-Gal-Imperium auf. Das Business-Konzept: Klamotten aus dem Container um das Zehnfache auf eBay zu verkaufen. An Frauen, die keine Zeit haben, in Caritas-Boxen nach ausrangierten Chanel Jacken zu wühlen. Zum Beispiel. Margo drückte mir das Buch in die Hand – und ich? Begann sofort, es zu lesen.

I hate the concept of luck, especially when people try to apply it to me. Yes, it’s true: Hundreds of thousands of businesses fail. Mine suceeded. Was that all just because I ‚got lucky‘? I don’t really think so.

Sophia Amoruso in Girlboss

Amoruso hatte Biss. Sie war laut, sie war potent, sie war präsent. Sie hatte keine Angst, aufzufallen. Eine Frau ihrer Zeit, ganz wie Wissenschafter Carl Cederström sie sich vorstellte, als er das Kapitel „The Woman of Now“ schrieb: „Sie ist die Sex and the City-Feministin, die sich ihrer Konzentration auf die Karriere nicht schämt. Sie arbeitet sich die Karriereleiter hoch, sie hat eine Laufmasche in ihren Strümpfen. Sie kann nicht warten. Sie hat keine Zeit, zu warten. Sie setzt ihr erotisches Kapital ein, sagt aber auch nicht Nein zu einem saftigen Kuchen. Sie nimmt zu, sie nimmt ab. Sie trägt einen Rock. Sie trägt Hosen. Sie trägt Stöckelschuhe, sie trägt sie ab. Wie der Mann von heute ist sie immer verbunden. Sie textet, tippt, schreibt LOL und OMG.

Aber am wichtigsten: sie verbirgt nichts vor der Welt. ‚Ich internalisiere nicht‘, erklärt sie, ‚ich spreche alles aus.‘“

So ein busy Dasein kann auf junge Frauen natürlich inspirierend wirken. Schließlich ist es auch heute noch nicht so, dass Frauen in männerdominierten Branchen mit Handkuss in die Chefetagen gehoben werden.

Aber Amoruso reproduzierte meiner Meinung nach auch einen gravierenden Denkfehler. Sie ist, oder war zumindest lange Zeit davon überzeugt, dass es einzig und alleine ihrem Ehrgeiz, ihrem Genie, ihrer Selbstdisziplin und der grandiosen Idee zu verdanken war – und keinesfalls dem Trend der Zeit –, dass ihre selbstkreierte Marke ein großer Erfolg wurde.

„Kapital hat, wer Kapital erbt. Das ist seit dem 19. Jahrhundert die Regel, alles andere sind Ausnahmen“ schreibt die linke Politikerin und promovierte Volkswirtin Sahra Wagenknecht in „Reichtum ohne Gier“. „Natürlich gab und gibt es sie, die ersten Rockefellers und Fords, die Jobs, Gates, Bezos und Zuckerbergs oder auch die deutschen Albrechts. Beispiele für solche Karrieren gibt es allerdings nahezu nie in etablierten, sondern immer nur in neu entstehenden Märkten, in denen Unternehmen tatsächlich mit wenig Kapital anfangen und blitzschnell wachsen können, und sie sind sehr viel seltener, als all die schönen Geschichten von Self-Made-Milliardären uns weismachen wollen.“

Unter uns: Das Letzte, was ich 2020 gründen würde – abgesehen von einer unabhängigen Tageszeitung – wäre ein Online-Fashion-Store. Als Amoruso ihre Idee 2007 umsetzte, sah der Markt für Hipster-Bekleidung allerdings noch etwas anders aus. Kleiderkreisel (Gründung: 2012) gab es genauso wenig wie Man Repeller (2010), Zalando (2008) oder funktionierende Shared Economies. Geschätztes Vermögen von Amoruso: zeitweise 280 Millionen Dollar. Der klassische Tropus vom „richtigen“ Sein am „richtigen“ Ort. Und ja, das hat eben auch etwas mit Glück zu tun.

Bevor mir jetzt die ersten augenrollend Misogynie vorwerfen: Natürlich bin ich dafür, dass Frauen* unabhängig sind. Ihre eigenen Start-Ups gründen, Mitarbeiter*innen anstellen, Investor*innen an Land ziehen und überteuerte Objekte auf weißen Sockeln in ihren neuen Office-Räumlichkeiten platzieren. Why the hell not. Mein Problem liegt vielmehr darin, wie intransparent das moderne Unternehmerinnentum à la Amoruso retrospektiv dargestellt und glorifiziert wird. Dass aus jedem einmaligen Success sofort ein Best-Practice-Case mit unwahrscheinlichem Wiederholungseffekt entsteht, den es crossmedial und global zu vermarkten gilt.

Meine Mitbewohnerin Margo sah in Amoruso ein Vorbild. Sie schnitt sich dieselben, kurzen Bangs und kleidete sich in der für „Nasty Gal“ so charakteristischen zwanglosen und dennoch stilsicheren Badass-Attitüde. Oft erzählte mir Margo, dass sie keine Ahnung hatte, wie sie die Miete bezahlen sollte. Aber wenn es eine Amoruso schaffen konnte, das Beste aus ihrem Leben zu machen, dann konnte sie doch gar nicht scheitern. Oder?

In ihren Memoiren tut Amoruso so, als ob sie früher dumm gewesen wäre. Damals, als sie „den Kapitalismus“ noch abgelehnt hat. Damals, als sie noch rebellisch und idealistisch war. Ach, damals, hätte sie damals bloß gewusst, dass Geld nicht böse ist, dann hätte sie gleich ihren Job bei Subway gekündigt, statt weiter Mayo in den Thunfisch zu massieren. Es ist so einfach! Girlpower!