14,99 €

Mehr erfahren.

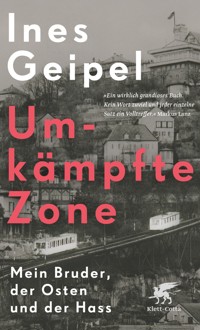

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Junge Amokschützen lernen voneinander: Die "Schule des Tötens" erstreckt sich vom australischen Port Arthur bis zum norwegischen Utoya. Die drei deutschen Tatorte Erfurt, Emsdetten und Winnenden stellt Ines Geipel in den Kontext der weltweiten Geschichte des Amoklaufs und sie zeigt, wie diese neue Form der Gewalt aus der Mitte unserer befriedeten westlichen Gesellschaften herausbricht. Was treibt junge Amokläufer an? Warum sind Waffen noch immer so mühelos verfügbar? Wie schützt die Polizei, was klärt die Politik, wer ist für die Hinterbliebenen da? Unveröffentlichte Akten und Materialien, Gespräche mit Augenzeugen, Angehörigen und Experten geben tiefe Einblicke in den AmokKomplex.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 430

Ähnliche

Ines Geipel

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.deKlett-Cotta© 2012 by J. G. Cotta’sche BuchhandlungNachfolger GmbH, gegr. 1659, StuttgartAlle Rechte vorbehaltenCover: Rothfos & Gabler, Hamburgunter Verwendung eines Fotos von Guns and BulletsDatenkonvertierung: Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung StuttgartPrintausgabe: ISBN 978-3-608-94627-7E-Book: ISBN 978-3-608-10276-5

Inhalt

Vorwort

PROLOG PORT ARTHUR, 28. APRIL 1996

Das Arsenal in der Clare Street, Nr. 30

ERFURT, 26. APRIL 2002

Elster hört! – Polizeinotrufe, Erfurt, am 26. 4. 2002

Betreff : Kein schneller Notzugriff

Der Fall nach dem Fall

EMSDETTEN, 20. NOVEMBER 2006

Ich bin keine Kopie – Aus dem Textnachlass von Sebastian Bosse

S. A. A. R. T.

WINNENDEN, 11. MÄRZ 2009

Kaba und Rührkuchen – Auszüge aus den Zeugenvernehmungen zum Amoklauf in Winnenden/Wendlingen vom 11. 3. 2009

Spur Nr. 244

EPILOG INSEL UTØYA, 22. 7. 2011

Auf Autopilot

Quellenhinweise

Danksagung

Literaturauswahl

Informationen zur Autorin

VORWORT

Nach dem Todeslauf von Robert Steinhäuser am 26.4.2002 am Erfurter Gutenberg-Gymnasium hieß es von seiten der Politik, die Tat sei »ein Unheil, das vom Himmel gefallen ist«. Die Schockstarre schien so groß, dass es unmöglich war, den Fall umfassend aufzuklären. Nach Erfurt aber kamen Coburg, Emsdetten, Winnenden, Ludwigshafen, Lörrach. Mehr als 100 Menschen wurden in Deutschland allein im vergangenen Jahrzehnt durch hochkalibrige Schusswaffen getötet. Wie viel sind zehn Jahre im Lebenstakt einer Gesellschaft?

Die Welt ist grenzenloser, schneller, atemloser geworden. Dem Amoklauf von Port Arthur folgten Columbine, Minnesota, Pennsylvania, Cleveland, Jokela, Utøya, Lüttich. Amok ist zum globalen Handlungsmodell geworden, die Schule des modernen Tötens zu einem Topsystem der Destruktion. Es giert nach maximaler Resonanz, bei der die dramatische Szene je nach medialem Referenzsystem umgebaut wird. Nach wie vor gehören Schulen als Tatorte dazu, aber mehr und mehr – wie Tucson und Oslo 2011 belegen – auch Senatorenbüros und Regierungsgebäude. Was sind zehn Jahre? Im Epizentrum der Tat ereignet sich unverändert das Absolutum, der Schrecken, nur Sekunden später unendliches Leid bei den Opfern und Angehörigen. Außerhalb des Epizentrums zeigt sich mehr und mehr Achselzucken. Ein Amoklauf? Schon wieder? Bloß gut, dass ich weit weg gewesen bin. Die gesellschaftliche Halbwertszeit der Trauer sinkt mit jedem Fall. Ist das die Lösung?

Das Buch nähert sich dem Amok-Komplex über fünf Fälle. Fünf biographische Vignetten, in denen jeweils ein anderer Fokus gewählt wird: In Port Arthur 1996 rückt das Transgenerationelle in den Blick, in Erfurt 2002 die Politik, in Emsdetten 2006 das Täterprofil, in Winnenden 2009 die Angehörigen und das deutsche Waffenprinzip, in Utøya 2011 die versuchte Virtualisierung und Ideologisierung von seiten des Täters. Parallelen und Muster sind das eine, Konkretes und Überkomplexes dieser menschlichen Katastrophen das andere. Es geht ums Beschreibbare, um Selbst- und Fremdbilder, um seelische Verkrümmungen, Indifferentes, Entglittenes, Psychotisches, Verstörtes. Wo sonst kreuzen sich Wirkliches und Unmögliches so dicht wie im Töten?

Dieser Zugang legitimiert weder Gewalttätigkeit noch Brutalität. Er sagt nur, dass es nichts bringt, Amokläufe zu anonymisierten Menetekeln zu machen. Die Täter sind keine Monster, Dämonen oder Teufels-Killer. Sie haben mit 17 ein Auto, eine Doppeletage im Haus der Eltern oder ein dickes Konto. Amokläufer töten aus unserer Mitte heraus. Sie zu psychiatrisieren hieße, sie aus der Gesellschaft zu exkulpieren. Hilft das weiter? Der kategorische Nichtumgang der Politik mit dem offenkundigen Grauen hat die Ohnmacht nur potenziert. Was sind zehn Jahre? Das Einrichten in Politfloskeln, einer Angstkultur und gesellschaftlicher Abwehr, aber auch jede Menge Mordswut.

Verleugnete Instanzen arbeiten effizient. Seit Columbine beziehen sich die Täter auf ihre dunklen Väter aus dem Internet. Das Gefangensein in der virtuellen Welt ist eine Parallelerfahrung zur Demütigung im Realen geworden. Dabei liegt der Unterschied auf der Hand: Amokschützen lernen schnell, und sie lernen voneinander. Sich im Virtuellen aufzuladen und der problemlose Zugang zu Waffen ermöglichen das Systemische, aber auch Systematische ihrer Inszenierungen: Anders Breivik und sein Kompendium »2083« oder der parzellierte Amok der Jenaer Todes-Troika, die im November 2011 ganz Deutschland in Bann hielt, sind ein Beleg dafür, dass sich die Täter in ihrem Verwüstungs-Akt nicht mehr entladen. Sie sind in der Lage, ihr Negations-Programm im Inneren zu halten und über den Anschlag hinaus zu verlängern. Wenn alles zum schrankenlosen Spiel erklärt ist, warum nicht auch das Töten? Auf diese Weise sind Amokläufe zu kaltblütigen Entrees für den vermeintlichen Missions-Akt nach der Tat geworden. Ein herber Paradigmenwechsel.

Der Amok-Komplex im Zeitalter der Neuen Medien hat die Gesellschaft zum Komplizen gemacht. Das Buch handelt von seelischen Inseln, Vulkanen, Abrissen, Vakuen und einem unerhörten Schmerz. Ihn wahrzunehmen könnte bedeuten, sich von der Aufforderung zur Destruktion frei zu machen, die jeder neue Amok-Fall offeriert.

Ines Geipel, Januar 2012

PROLOGPORT ARTHUR, 28. APRIL 1996

DAS ARSENAL IN DER CLARE STREET, NR. 30

SAND-ÖSEN UND EXKULPIERTES. Von Frankfurt nach Hobart, der Hauptstadt von Tasmanien, über Singapur, Sydney, Melbourne. Ein Flug ans andere Ende der Welt. Die Maschine kämpft sich durch dichte Wolkenmassive, ineinander geschoben, übereinander gestapelt, aus sich heraus quellend. Mit einem Mal reißen sie auf. In den Blick über die linke Tragfläche schiebt sich nach und nach die Anwesenheit der Welt: das Meer, jede Menge Spinnaker und Fischerboote, das Gesetz der Vögel, die scharfe Landkante, ab da viel dunkles Grün. Das Flugzeug steuert direkt auf den einzigen hellen Fleck in ihm zu. Es ist Hobart. Der Kapitän schaltet sich aus dem Cockpit ein, plaudert eine Weile übers Inselwetter, teilt mit, dass der Sinkflug begonnen hat, verabschiedet sich. Das Mikrofon knackt, die Fernseher werden abgeschaltet, die Sitze senkrecht gestellt, der Druck auf die Ohren nimmt zu. Als befände man sich in einem Vakuum. Wozu diese weite Reise?

Avis, Sixt, Hertz, Europcar. Die Mehrheit der Passagiere trifft sich nach der Landung an den Schaltern der Autovermietungen wieder. Der Andrang ist groß. Alle haben es eilig. Niemand achtet auf den schwarzen Rucksack, der auf der Bank vor dem Sixt-Stand abgestellt wurde. Binnen Sekunden ist die Halle voll mit Polizei. Jeder hat seinen Ausweis zu zeigen. Die Uniformierten wirken streng. Zwei junge Frauen gehen nach ihrer Kontrolle in Deckung, die Augen ängstlich auf das schwarze Teil fixiert. Jetzt sehen es alle. Es ist, als würde die ganze Halle einen Moment lang den Atem anhalten. Ein Polizist kommt mit einem Bombendetektor. Er hantiert professionell, stellt das Gerät einen reichlichen Meter vor dem Rucksack auf. Vier seiner Kollegen riegeln ab, drängen die Leute zu den beiden Ausgängen. Der Mann am Detektor schaut so konzentriert durchs Visier wie die Umstehenden auf ihn. Erneut das Vakuum-Gefühl. Nach einer Weile klappt er das Gerät ein, nickt die Runde ab. Die Angelegenheit ist beendet. Die Polizisten ziehen ab. Am anderen Ende der Halle ist noch ein helles Lachen zu hören, das die Angst verabschiedet. Die Autoausleihe läuft weiter wie immer. An den Ausgängen hängen zwei gelbliche, meterlange Bänder mit grellroter Schrift: »Welcome to Tasmania!«

Vom Flughafen aus Richtung Süden. Unaufhörlicher Wind und ein Licht, das ständig auf Anfang steht: klar, grell und durchweg in dem seltsam satten Grün, das schon vom Flugzeug aus zu sehen war. Die Fahrt durch eine Landschaft, die man mit dem Kosewort Urvertrauen ansprechen möchte: entschieden, archaisch, zart, zerzaust, wild, und die doch viel von Zivilisation erzählt. Alte Brücken, stämmige Siedlungen im Kolonialstil, abseits liegende Farmen, von denen jede zweite zum Verkauf steht. Die Straße führt entlang der Uferzonen, durch rissige Landengen, an Meeresklippen vorbei und wird zu einem großen Bericht über Schönheit und Grenzen. Nach anderthalb Stunden Fahrt ist man am Eaglehawk Neck, dem »Eingang zur Unterwelt«, wie eine Tourismus-Tafel preisgibt. Dabei ist dieser Zugang ins Dunkle etwas sehr Lichtes, eine Sand-Öse, eine Art Landbrücke, an der schmalsten Stelle nur 30 Meter breit. Ein Durchgang. Von wo nach wo?

ALTE UND NEUE WELTEN. 160000 Häftlinge hatte man allein zwischen 1788 und 1868, zumeist aus England, Irland, Schottland und Wales, nach Australien – in die sogenannte »Verbrecherkolonie« der Alten Welt – geschickt. Vor allem die Briten suchten einen Ort, um sich ihrer wie auch immer auf Abwege geratenen Landeskinder zu entledigen und setzten diese zumeist lebenslänglich in der Ferne aus. Doch das notwendige Arrangement im Deportationskosmos Australien zwischen Militär, Siedlern, Gefangenen, Missionaren und ehemaligen Sträflingen führte eher zur gesellschaftlichen Modellwerkstatt denn zum Desaster. Der Gouverneur von Neusüdwales, der Schotte Lachlan Macquarie etwa, machte in seiner Amtszeit zwischen 1810 und 1821 einen in England verurteilten Fälscher zum Staatsarchitekten und einen ursprünglich zum Tode verurteilten Meuterer zu seinem Leibarzt. Der Fälscher Francis Greenway baute die generösen Kolonialbauten in Sydney. Nach dem meuternden Arzt William Redfern wurde gar ein ganzer Stadtteil benannt. Das roch nach »Mensland«-Pragmatismus, handfestem Egalitarismus, starkem Aufbruchswillen und Standesdurchbrüchen, die in dieser Zeit nur in der Neuen Welt denkbar waren.

Das aus der Not geborene Integrationspotential der Neugründer schmiedete zusammen und machte das forcierte Gesellschaftsexperiment am anderen Ende der Welt zu einem glücklichen. Und doch war es genau diese Energie, die zu einer folgenschweren Black Box im Inneren der sich suchenden Nation führte. Ob Rassismus oder kategorischer Ausschluss alles Fremden: Die vom Mutterland Ausgesetzten wiederholten, was ihnen widerfahren war und gingen in ihrer Zweitheimat nicht eben zimperlich vor. Ihre Kultur des Gelingens sollte durchgesetzt werden. Exkulpiertes Leben, die Überfahrt als Trauma, ein ungewisser Alltag, innere Verunsicherung und das Unbedingte des Neustarts gehörten zum unerlösten Schweigevolumen der australischen Überlebensnation. Ein offenbarer Double-Bind, dem zuerst die Aborigines, die Ureinwohner des Kontinents, zum Opfer fielen und der noch heute nicht ohne markante Schatten ist.

Tasmanien selbst wurde innerhalb dieser gesellschaftlichen Tour de force zur Insel der doppelt Ausgesetzten. Neben Häftlingen mit Höchststrafen aus Großbritannien brachte man vor allem diejenigen hierher, die wegen besonderer Renitenz von den Gefängnissen auf dem Festland ausgespuckt oder nach ihrer Entlassung zu Wiederholungstätern wurden. Eine Auswahl, die den südlichsten Süden Australiens zum dreifachen Sinnbild machte: zur »Endstation für die schlimmsten Verbrecher der Kolonie«, zum Brennspiegel für den nüchternen Reformwillen des jungen Kontinents im Hinblick auf das eigene Straf-System und zu einem kollektiven Greuel-Kosmos. Denn die Neusiedler, allen voran entlassene Häftlinge, jagten, quälten und massakrierten die Aborigines mit einer Grausamkeit, dass nur wenige der Ureinwohner die Exzesse überlebten.

Eaglehawk Neck diente in diesem geschlossenen System als strategisch wichtige Schleuse, als Durchgangszone zwischen Insel-Hauptland und südlichstem Hinterland. Wer sich retten wollte, musste da durch. Und retten wollten sich auf der Insel viele. Nicht nur die zum Abschuss freigegebenen Ureinwohner, sondern auch die Häftlinge von Port Arthur, der größten australischen Sträflingskolonie. Sonderlich aussichtsreich waren die Fluchtaussichten nie. Die Landenge wurde strengstens bewacht; mit viel Personal, durch einen meterhohen Zaun und besonders ausgehungerte Hunde, die man allein darauf abrichtete, jeden Flüchtling zu zerfleischen, der sich dem Übergang Richtung Freiheit näherte.

Den letzten Zipfel Tasmaniens – oder auch alles hinter Eaglehawk Neck – nannten die Inselbewohner lange Zeit »natural prison«. Ein Niemandsland, in das es einen besser nicht verschlug. Es war die »Gegend mit dem Makel« und der »Makel« nichts anderes als Port Arthur, der rasch legendäre Ort, dazu auserkoren, die »Schurken ehrlich zu machen«. 1830 zunächst als Holzfällerlager errichtet, wurde es 1833 zum Straflager. Eines der ersten Gefängnisse nach dem Panoptikum-Modell, jenem Überwachungssystem, das der französische Philosoph Michel Foucault um einiges später als »Maschinenarchitektur«, als moderne Technologie von Macht, Wissen und Raum beschrieb. Anonymität, Medizinisierung, Ordnung, Isolation im Sinne von Totalhierarchie wurden zu neuen Standards der Kontrolle. Port Arthur – eine Verwandlungsinstitution par excellence, mit der Überlegung, physische Strafen zunehmend durch psychische zu ersetzen.

Die panoptische Reform in diesen Jahren war einschneidend – und brutal für den Einzelnen. In Port Arthur verbrachte jeder Neuankömmling die ersten Monate zunächst in Einzelhaft. Dauerschweigen unter Dauerbeobachtung. Nicht wenige Häftlinge waren dem modernen Psychoterror nicht gewachsen. Sie töteten sich oder andere, kamen in die basilikaartige, rote Irrenanstalt oder ins »Simulantenhaus«, das Krankenhaus. Wem es nicht gelang, sich dem ausgeklügelten System der Reform-Stille zu unterwerfen, landete in der Strafzelle: bis zu 30 Tagen totale Dunkelhaft bei Wasser und Brot. Mitten in der Bucht von Port Arthur liegt der Friedhof der Sträflingssiedlung, die Insel der Toten. Häftlinge, die den Drill nicht überlebten, wurden hier in anonymen mehrstöckigen Massengräbern verscharrt, zwischen 1831 und 1877 fast 2000. Die Aufseher und das Militär bekamen am obersten Punkt der Insel Einzelgräber. Ihre hellen Grabsteine stehen als sichtbare Reste einer Schattenwelt. Man hat unwillkürlich Arnold Böcklins »Toteninsel« vor Augen. Vor der Insel eine Insel, auf der der Tod wohnt.

Der Transport von Häftlingen nach Port Arthur endete 1853. 24 Jahre später wurde die Sträflingssiedlung geschlossen, die mittlerweile 12000 Häftlinge von innen gesehen hatten. Die letzten von ihnen, etwa 250, wurden auf die Gefängnisse von Hobart verteilt. Es brauchte nicht lange, bis man entdeckte, dass aus dem Ort jenseits aller Orte und dem Schmerz der Häftlinge Kapital zu schlagen war. Zwischen den Ruinen entstand ein kleiner Ort mit dem Namen »Carnarvon«, der sich für das, was man Knast-Tourismus nennt, umfassend verantwortlich fühlte. Ein einträgliches Geschäft. Bei dem es geblieben ist. Seit mehr als 100 Jahren gibt es sie, die Pilgertouren hin zum Leid, in die Weltabgewandtheit Port Arthurs, durch eine Landschaft, die wenigstens ab Eaglehawk Neck ganz auf Erhabenheit aus ist. Was ist Schönheit? Die Straße scheint sich zusammenzuziehen, als liefe sie auf die eine Frage hinaus, als könne sie sich nur darauf konzentrieren.

IM BROAD ARROW CAFÉ. Es ist dieselbe Straße, auf der am 28.4.1996 mittags kurz nach 13.00 Uhr ein gelber Volvo mit einem Surfbrett auf dem Dach Port Arthur ansteuert. Das Auto kommt von der Palmers Lookout Road, einer etwas entlegenen Straße zwischen Meer und Busch, nur ein paar Kilometer entfernt. In ihm sitzt ein junger Mann. Blonde, schulterlange Haare, Mitte 20 vielleicht, in grüner Jacke. Ein Sonnyboy-Typ. Auf dem Rücksitz eine große, mehrfarbige »Prince«-Sporttasche. Es ist Sonntag. Port Arthur hat annähernd 700 Besucher an dem Tag. Vergleichsweise wenig. Es ist Herbst, nichts mit Pilgerzeit, keine Saison.

Der Volvo parkt in der Nähe des Besucherzentrums. Ian Kingston, ein Sicherheitsbeamter, entdeckt das gelbe Auto und ermahnt den Fahrer, nicht zu nah am Wasser zu parken. Der Mann in grüner Jacke mault etwas zurück, was nach »Fuck you!« klingt. In jedem Fall ignoriert er die Anweisung, steigt aus und läuft in direkter Linie zum Broad Arrow Café, das unmittelbar am Wasser liegt. Dort holt er sich am Tresen etwas zu essen und setzt sich draußen auf die Veranda in die Sonne. Sporttasche und Videokamera neben ihm auf dem Boden. Nach einer Weile spricht der Blonde eine Frau am Nebentisch an: »Sie müssen hier auf die Tourismus-Wespen aus Europa achten!« Sie schaut ihn ungläubig an. Ein paar Minuten später steht der Mann auf und geht zurück ins Café. Sein Blick fällt auf ein Paar aus Südkorea. Er stellt seine Sporttasche auf den Tisch und öffnet sie.

13.15 Uhr. Knapp 80 Leute sammeln sich in dem Moment für eine anderthalbstündige Führung. Treffpunkt ist die Informationstafel am Haupteingang. Das Gelände ist weitläufig. Es gibt viel zu sehen: die eigentliche Strafanstalt, die von weitem wie eine Schlossruine wirkt, den Wachtturm, das Haus des Kommandanten, das Krankenhaus, die Wäscherei, die Irrenanstalt, das Einzelgefängnis, das Pfarrhaus, die Kirche, die Angestelltenhäuser, die Docks, die Gärten und Parks. Fast alle buchen die Fähre auf die Insel der Toten oder noch ein Stück weiter, zum Point Puer, dem ersten Jungen-Gefängnis der Alten Welt. Die Gruppe wartet noch auf ihren Guide, als plötzlich ein starker Knall zu hören ist. Alle Blicke gehen in Richtung Café. Nach ein paar Sekunden kommt ein Körper durch eins der Frontfenster geflogen. »Wieder mal Filmaufnahmen«, sagt einer aus der Gruppe und wendet sich erneut der Informationstafel zu.

Ian Kingston, der soeben auf dem Parkplatz zu tun hat, hört das laute Geräusch ebenfalls. Vermutlich eine Gasexplosion, denkt er, und stürmt zur Eingangstür des Cafés. Keine fünf Meter von ihm entfernt sieht er im Innenraum von hinten einen Mann mit einem Gewehr auf Hüfthöhe. Das ist kein Spaß, weiß Ian Kingston sofort. Der Mann mit der Waffe geht von Tisch zu Tisch. Sehr schnell, doch dabei ohne Eile, schießt er auf die Touristen, die vor ihm sitzen. Er stellt sich so nah vor seine Opfer, dass er aus kürzester Entfernung auf sie zielen kann. Ian Kingston hört ihn dabei laut lachen. Dem Sicherheitsbeamten ist klar, dass er unbewaffnet keine Chance hat, den Schützen zu stoppen. Es gelingt ihm, sich in Richtung Informationszentrum zurückzuziehen, um Alarm auszulösen und die Besucher zu warnen.

Im Café ist Panik ausgebrochen. Einige haben sich in den Toiletten versteckt, einige in der Küche, einige sitzen unter den Tischen, einige rennen den Flur Richtung Souvenirladen entlang, einige sind schreiend nach draußen gelaufen und suchen Schutz hinter den großen Bäumen im Park. Der Mann mit der Waffe weiß das Chaos zu nutzen. Sein Lachen wird zum Schreien. In weniger als zwei Minuten gibt er im Broad Arrow Café 29 Schüsse ab. Manche Kugeln treffen mehrfach. Er tötet 20 Menschen und verletzt 12 weitere. Als das Magazin leer ist, verlässt der Schütze den Ort des Geschehens, wechselt binnen Sekunden das Magazin und tritt auf die Terrasse, ins Freie.

Ian Kingston ist es mittlerweile gelungen, Polizei und Besucher zu alarmieren. Doch trotz Warnung glauben viele noch immer an ein Re-enactment, laufen zum Café und dem Mann mit der Waffe direkt vors Visier. Dem geht es ums Ballern, ums Weitermachen, darum, möglichst viele »Wespen« zu töten. Das hat keine Methode. Er verlässt das Café, läuft los, streunt, schießt auf alles, was sich bewegt, entscheidet sich dabei für den Busparkplatz, schießt wahllos in die Busse hinein und tötet vier Menschen. Erneut an seinem Volvo, wechselt er zum zweiten Mal das Magazin. Aus dem Augenwinkel heraus sieht er, dass jede Menge Touristen den Hügel hochrennen, um sich in den Ruinen des Gefängnisses zu verstecken. Er will eine Geisel haben, was mit dem Auto am einfachsten zu machen ist. Noch im Anfahren entdeckt er etwa 100 Meter entfernt eine Frau mit zwei kleinen Mädchen. Er hält auf sie zu, stoppt und steigt aus.

Nanette Mikac, eigentlich Geistertour-Führerin in Port Arthur, ist an dem Tag mit ihren beiden Töchtern, der sechsjährigen Alannah und der dreijährigen Madeline, zum Picknicken auf die weitläufigen Wiesen der Anlage gekommen. Sie mag diese Art Sonntage mit den Mädchen, wenn ihr Mann mit ein paar Freunden den Tag im »Tasman Golf Club« verbringt. Walter Mikac ist der örtliche Apotheker. Die vier leben im größeren Nubeena, mit dem Auto kaum 20 Minuten von Port Arthur entfernt. Die Familie ist erst vor zwei Jahren von Melbourne nach Tasmanien gezogen. Bis dahin gab es keine Apotheke in der Gegend, ein Manko für die Bevölkerung im Südteil der Insel, die ohnedies unter medizinischer Unterversorgung leidet.

Der Mann mit dem Gewehr, noch an seinem Volvo, schreit Nanette Mikac aus einiger Entfernung hinterher, befiehlt ihr, stehen zu bleiben und ballert einige Male in ihre Richtung. Sie hastet zum Wasser, die beiden Mädchen panisch vor sich hertreibend. Die Jüngere schreit. Der Schütze erreicht die drei, drückt die Schulter der Mutter auf den Boden und befiehlt ihr, sich vor ihm hinzuknien. Nanette Mikac fleht nicht um sich, sondern um das Leben ihrer Kinder. Der Mann zögert keinen Moment, erschießt die Mutter und die dreijährige Madeline aus nächster Nähe. Alannah gelingt es, sich in dem Chaos loszureißen und hinter einem der großen Bäume zu verstecken. Der Täter hat sie in dem Gemenge offensichtlich übersehen. Zwei Touristen beobachten das Drama aus der Ferne und rufen das Mädchen, in der Hoffnung, wenigstens Alannah noch retten zu können. Sie rennt los. Der Schütze entdeckt sie zwischen den Bäumen und schießt. Er verfehlt die Sechsjährige. Nach einer kurzen Jagd erreicht er sie, hält ihr das Gewehr in den Nacken und tötet das Mädchen.

Der Mann verlässt den Tatort nahe am Wasser und fährt Richtung Straße oberhalb des Gefängnisgeländes. Auf diesem Teil des Parkplatzes steht ein goldener BMW mit vier Insassen. Er stoppt seinen Volvo, steigt aus, geht mit vorgehaltener Waffe auf den Wagen zu und ruft: »Ihr seid meine Geiseln!« Der Fahrer des BMW, um die 60, steigt ebenfalls aus und erklärt, dass das nicht möglich sei, denn er habe ein schwaches Herz. »Da hast du was für dein Herz«, sagt der Schütze, drückt ohne Vorwarnung ab und schießt dem Älteren direkt in die Brust. Der stirbt sofort. Der Schütze sieht den Körper vor sich fallen, läuft um den BMW herum und erschießt auch die anderen drei.

Und noch immer hat der Mann keine Geisel. Aus dem Kofferraum seines Volvos holt er sich einen Kanister Benzin, schiebt die Leichen kurzerhand aus dem BMW, steigt ein und fährt los. An der Tankstelle Stewart Bay, zweieinhalb Kilometer von Port Arthur entfernt, sieht er eine Frau und einen Mann in einem weißen Auto. Beide machen grad Pause. Der BMW-Fahrer fährt vor und kommt sofort zur Sache. »Ich nehme Sie als Geisel!«, droht er und fuchtelt vor ihren Augen mit dem Gewehr herum. »Nein, nicht meine Frau, bitte nicht«, wehrt der Mann ab. »Gut, dann eben Sie«, antwortet der BMW-Fahrer, legt ihm Handfesseln an und drängt ihn zum Kofferraum. Während er die Motorhaube des Wagens schließt, fällt sein Blick Richtung Tankstellen-Shop. Der Laden ist voll. Es gibt also keine Zeit zu verlieren. Er erschießt die Frau und prescht mit der Geisel im Kofferraum davon. Die Tour geht zum Gästehaus »Seascape«, unweit von Oakwood, mitten im Busch. Es gehört dem Ehepaar Sally und David Martin. In diesem Haus ist der Mann, der zu dem Zeitpunkt mehr als 30 Menschen erschossen hat, an dem Tag schon einmal gewesen.

WO IST DAVID? Noch einmal der 28.4.1996, früh am Morgen, in Hobart New Town. Der Wecker in dem weitläufigen, hellen Haus in der Clare Street Nummer 30 klingelt schon kurz vor 6.00 Uhr. Für das junge Paar oben im ersten Stock eine eher unübliche Zeit. Die Freundin, müde und überrascht, sieht den Mann im Bett neben sich irritiert an. Er habe ein paar Dinge zu erledigen, meint der knapp. »So früh?«, fragt sie. Bald darauf verlässt die Frau das Haus, um sich auf den Weg zu ihren Eltern zu machen. »Bis morgen!«, verabschiedet sich der Freund. »Ja, bis morgen!«, ruft sie ihm von der Straße aus zu. Um 9.47 Uhr – stellt später die Alarmanlage fest – und nach etlichen Schluck Sambuca zieht der Mann die Haustür hinter sich zu und begibt sich zu seinem gelben Volvo. Im Kofferraum: zwei Paar Handfesseln, ein langes Seil, ein Jagdmesser und verschiedene Kanister Benzin. In der bunten Sporttasche drei halbautomatische Waffen und ein ganzes Arsenal an Munition. Die Waffen: eine halbautomatische AR-15 des Kalibers .223, eine halbautomatische Military SLR des Kalibers .308 und eine halbautomatische Daewoo, 12-Gauge. Der blonde Mann fährt in seinem Volvo – eine Fahrerlaubnis hat er nicht – auf den Brooker Highway, um die Stadt über die Tasman Bridge zu verlassen.

Um 10.30 Uhr macht er zum ersten Mal Station, am Zeitungskiosk am Midway Point. Dort kauft er für 1,50 Dollar ein Feuerzeug. Er ist Nichtraucher. Zehn Minuten später hält er erneut, in Sorell, einer Kleinstadt auf dem Weg Richtung Süden. In einem Supermarkt holt er sich für 1,40 Dollar eine Flasche Tomatenketchup. In Forcett, zehn Kilometer weiter, stoppt er wieder, um an der Shell-Tankstelle einen Kaffee zu trinken. Zur vierten Unterbrechung wird die Bäckerei Taranna Convict, nochmal reichlich zehn Kilometer weiter gen Süden. Dem Bäckerei-Besitzer erzählt der Mann, dass er mit zwei anderen Jungs in die Norfolk Bay wolle, zum Surfen. Trotz gut sichtbaren Surfbrettes auf dem Dach des Autos hat der vermeintliche Sonntagsausflügler noch nie in seinem Leben gesurft und wird das auch an diesem Tag nicht tun. Der Volvo hält noch dreimal, an drei verschiedenen Tankstellen. Der Mann mit den langen, blonden Haaren tankt nur an der letzten.

Die zahllosen Stopps verkürzen den Vormittag. Gegen 11.00 Uhr verlässt der Volvo-Fahrer Taranna, einen Ort, den er gut kennt, da er mit seiner Schwester dort früher oft reiten gewesen war. Minuten später steuert das Auto die Farm der Martins an. Sally Martin, die Farmerin, sieht den Mann in der grünen Jacke schon von weitem. Sie kennt ihn seit seiner Kindheit. Sowieso kennt man sich hier. Jede Hochzeit, jedes neugeborene Kind, jeden Schmerz. In dieser Gegend sind alle Nachbarn, auch wenn eine Farm 20, 30 Kilometer von der nächsten entfernt liegt. Sally Martin ist nicht begeistert, als das gelbe Auto den schmalen Weg Richtung Seascape einschlägt. Das ist doch der Typ, der vor Jahren um jeden Preis ihr Anwesen kaufen wollte. Der Streit war heftig. Sie hat ihn nicht vergessen. Aber warum sollten sie verkaufen? Das Gästehaus läuft gut. Und außerdem die Landschaft, das nahe Meer. All das ist ihr Zuhause.

Die Martins hören ein Klopfen am Hintereingang. Sally geht zur Tür. Er brauche ein Doppelzimmer, sagt der einst Abgewiesene, für sich und seine Freundin. Es gehe nur um eine Nacht. Woanders sei nichts mehr zu bekommen, drängt er. Sally Martin nickt und bringt den Blonden mit der Sporttasche nach oben, in den ersten Stock. »Wo ist David?«, fragt der und wirft seine bunte Sporttasche aufs Bett. In der Küche, sagt sie. Er habe Geburtstag heute, seinen 72. Ein paar Minuten später steht der Gast unten in der Küche, mit einer halbautomatischen AR-15 des Kalibers .223 in der Hand. »Das ist ein Raubüberfall!«, schreit er. »Die Juwelen! Ich will die Juwelen!« Er gestikuliert mit der Waffe herum und befiehlt dem Paar, sich im Schlafzimmer aufs Bett zu legen, mit dem Gesicht nach unten. Er greift nach einem Kissen, drückt es David Martin auf den Kopf und schießt. Seine Frau schiebt sich auf den Schuss hin reflexartig zur Seite. Der Mann drückt ab, schießt an ihr vorbei. Er dreht ihren Körper und trifft Sally Martin aus nächster Nähe in die Brust. David und Sally Martin sind beide sofort tot.

Der Mann duscht und verlässt Seascape. Er fährt zur Carnarvon Bay, keine zehn Minuten entfernt. Es ist der Ort seiner Kindheit. Jedes Wochenende, jeden Feiertag, jede Ferien hat er hier verbracht. Jede Sandwelle, jede Grasnarbe, jedes Boot kennt er. Auf dem Weg zum Strand trifft er einen ehemaligen Nachbarn. Es ist mittags, genau 13.00 Uhr. »Wie geht’s?« – »Und selber?« – »Och, bestens. Ich rauche und trinke nicht mehr«, sagt der Volvo-Fahrer. Er sei hier, um mit ein paar Freunden surfen zu gehen. Nebenbei wolle er sich ein bisschen umschauen, wegen einem Stück Land. »Willst du kaufen?« – »Ja, die Farm der Martins. Aber die geben ja nichts her.« – »Nein, da ist nichts zu machen«, weiß der Nachbar. »Und sonst?« – »Ach, einfach mal nach dem Rechten schauen. War lange nicht da«, sagt der Mann in der grünen Jacke. Die beiden verabschieden sich. Der Jüngere steht noch einen Moment lang am Wasser, geht dann zum Auto und fährt nach Port Arthur, zum Broad Arrow Café.

DEPOTS UND PANIK. Gegen 15.00 Uhr ist der junge Mann zum zweiten Mal an diesem Tag auf dem schmalen Weg zum Grundstück der Martins. Er stoppt den BMW, öffnet den Kofferraum, lässt die Geisel raus, setzt das Auto in Brand, treibt seinen Gefangenen in Handschellen ins Haus und verbarrikadiert das Gebäude. Das sieht nach Rückzugsmanöver aus, wird aber stattdessen der erhoffte, zähe Kampf mit der Polizei. Erst um 22.00 Uhr abends steuert ein Spezialeinsatzkommando das Seascape-Gelände an. Seit Stunden schon hatte der verschanzte Mann damit gerechnet. Zeit genug, um das Haus zu durchsuchen, neue Waffen zu finden, sich etwas zu essen zu machen. Der Show-down kann beginnen. Gegen 1.00 Uhr nachts landen zwei weitere Spezialteams zu je zehn Männern in der Nähe des Anwesens, direkt aus Melbourne herbeordert. Der Schütze hört, dass draußen etwas geschieht, rennt daraufhin von Zimmer zu Zimmer, macht Lichter an und aus, wechselt die Stockwerke, hastet von Waffe zu Waffe, schießt aus allen möglichen Positionen. Der pure Aktionismus, vielleicht Panik, den er aber die Nacht über durchhält. Stunden, in denen er mehr als 250 Schüsse abfeuert, einzig und allein, um die Polizei zu verunsichern und sie auf diese Weise in Schach zu halten. Die Taktik geht auf, da die Einsatzleitung zu dem Zeitpunkt von zwei oder mehreren Tätern ausgeht. Was könnte sie tun? Das Haus stürmen und damit die Martins und die Geisel in Gefahr bringen?

Morgens um halb acht ist aus dem Haus erneut eine ganze Serie von Schüssen zu hören. Keine zehn Minuten später schlagen hohe Flammen aus einem Fenster im Obergeschoss. Möbel landen im Garten. Jemand schreit. Jemand schießt. Die Situation ist vollkommen unübersichtlich. Die Männer vom SEK wollen das Gelände fluten, endlich ihren Job machen. Sie haben lange genug gewartet. Doch es gibt keinen Einsatzbefehl. Es ist kurz vor halb neun. Die Rauchwolke um das Haus wird mit jeder Minute bedrohlicher. Irgendwo explodiert etwas. Munition? Plötzlich kommt ein Mann aus dem Haus gerannt. Eine Finte? Ist es der Schütze, David Martin, die Geisel? Hat er eine Waffe? Er ist nackt und brennt. Das SEK ist verunsichert. Der Mann wirft sich auf den Boden, kämpft mit dem Feuer. Endlich rasen drei Fahrzeuge auf ihn zu. Vier Polizisten legen ihm Handschellen an und fesseln ihm die Beine. Das Haus steht in Flammen und macht die Suche nach Geiseln aussichtslos. Später findet man in den Ruinen des ausgebrannten Hauses drei Menschen. Erschossen.

Der Mann mit den schweren Brandwunden wird am späten Vormittag des 29.4.1996 ins Royal Hobart Hospital eingeliefert. Im Handschuhfach des gelben Volvo, abgestellt auf dem oberen Parkplatz von Port Arthur, hatte die Polizei einen Pass gefunden, der auf einen in Hobart geborenen Mann ausgestellt war. Ist er der Gesuchte? Ein Ermittlerteam fährt zu der im Ausweis eingetragenen Adresse – einem hellen Haus in der Clare Street – und durchsucht es. Die Männer finden ein in alle Winkel des Hauses verstreutes, wüstes Arsenal von Munition und Waffen vor:

eine Kiste mit 649 Patronen des Kalibers .308,

eine Kiste mit 658 Patronen des Kalibers .308, – eine Box mit 12-Gauge-Patronen,

eine Kiste mit 16 Patronen des Kalibers .223,

eine Kiste mit 20 Patronen des Kalibers .308,

im Flur ein automatisches Gewehr der Seriennummer SAR020236, australisches Modell, ohne Magazin,

eine Patronenhülse des .308-Kalibers in einer Kiste über dem Herd,

eine Kiste mit 20 Patronen des Kalibers .308 in einer Papiertüte in einem Klavier,

einen Munitionsgürtel mit 30 Patronen des Kalibers .223 in einer Papiertüte im Schlafzimmer,

eine Zielfernrohrvorrichtung, ebenfalls in einer Papiertüte im Klavier,

44 Patronen des Kalibers .223 und 11 Patronen des Kalibers .308 in einer Tüte in einem zweiten Klavier,

ein leeres Groß-Magazin, ebenfalls im zweiten Klavier,

eine Kiste mit 9 Patronen des Kalibers .223 und eine leere Munitionskiste in einer Papiertüte im Wohnzimmer,

48 Patronen des Kalibers .308 in einer Teedose im Wohnzimmer,

eine Plastiktüte mit 41 Patronen des Kalibers .223 im Schlafzimmer,

drei Patronen des Kalibers .223 und eine Patrone des Kalibers .308 in einer Papiertüte im zweiten Klavier,

drei Kisten mit je 55 Patronen des Kalibers .223 in einer Papiertüte im Schlafzimmer,

eine Kiste mit 20 Patronen des Kalibers .308, ebenfalls im zweiten Klavier,

ein Munitionsgürtel und 22 Patronen des Kalibers .308 in einer Papiertüte im zweiten Klavier,

drei Kisten mit je 48 Patronen des Kalibers .223 sowie drei Kisten mit je 44 Patronen des Kalibers .308 in Papiertüten im Wohnzimmer.

Die ganze Mordswut auf zahllose Depots im Haus verteilt, wie verbuddelt, als solle sie versteckt bleiben, für immer. Daneben das schier endlose Kontinuum an Details zum Tatgeschehen, das nur eine Richtung kennt, den Schrecken: 35 Tote und 47 Verletzte an einem einzigen Tag. Man liest all das zusammen, listet hintereinander auf, sucht sich nach Chaos und Katastrophe eine Ordnung zurück. Doch wozu? Wird dadurch etwas klarer? Lässt sich mehr sagen als das Konkrete, die aufgerissene, wunde, monströse Oberfläche? Die Fakten benennen, sich am Grauen nicht vorbeischummeln und die mediale Dauerdröhnung von Gewalt dennoch nicht bedienen – wie soll das gehen? Welcher Text also? Wie? Wie viel, wovon, wie lange? Welche Namen nennen, welche nicht? Leid, Erstarrung, Intimität, Vakuum. Wie all dem einen Platz einräumen und trotzdem nicht zum Fühlkino werden? Noch einmal den Spuren folgen, um jede einzelne Tat aus dem konkreten Umfeld zu berichten? Noch einmal die genealogischen und gesellschaftlichen Knoten suchen, um mehr als das Einzelne in den Blick zu bekommen und dabei nicht im Monokausalen zu landen? Jeder Amoklauf zielt auf Eindeutigkeit. Er beginnt und führt zu brutaler Konsequenz. Um ihn das Vakuum, die Abrisse, Verständnislöcher, das Fassungslose. Also wie? Statt nach Folien, Profilen, Flächen nach Räumen, nach historischen Landschaften suchen? Und dann?

HISTORISCHE ECHORÄUME. Die Durchsuchung des Hauses in der Clare Street ist noch am selben Tag, am 28.4.1996, abgeschlossen. Was zutage tritt, lässt keinen Zweifel zu: Der Fahrer des gelben Volvo, der Mann mit den Brandwunden im Royal Hobart Krankenhaus und der Bewohner des hellen Hauses in der Clare Street sind ein und derselbe. Der Gesuchte heißt Martin Bryant und ist am 7.5.1967 in Hobart geboren. Die Medien bringen ein Familienfoto: die Mutter im bunten Blümchenkleid und typischer Bouffant-Frisur der sechziger Jahre, der Vater leger, irgendwie sehr feminin und in Karo-Wollweste, dazwischen der blonde Sohn. Die Eltern lachen das Gründerlachen des langen Nachkriegs, von dem man nie recht weiß, was es bedeutet. Was es bedeuten soll, ist in jedem Fall klar: Hier wollten zwei angekommen sein in einem sicheren und übersichtlichen Leben, in dem die Liebe neu ist, das Reihenhaus, die Möbel, das Auto. Zu all dem der Erstgeborene, schon bald auf einem grünen Dreirad sitzend, das Strahlen der Eltern bei weitem noch übertreffend. Das Auffälligste an den Fotos der jungen Bryant-Familie sind dennoch die Hintergründe: die heruntergelassenen Jalousien, die zugezogenen Vorhänge, die verschlossenen Fensterläden. Als säße das junge Glück unentwegt im Fotostudio, als sei es gedimmt und luftdicht verpackt besser zu schützen, als fiele es schier auseinander, würde man es dem Tageslicht aussetzen. Dass es einigen Grund gab, mit den Verhältnissen der Welt und der Zeit sorgsam umzugehen, verrät ein Blick ins Genealogische der Cordwells und Bryants. Eine Skizze, nicht, um einen Genius loci des Verbrechens auszumachen oder das Morden im Nachhinein zu legitimieren, sondern der Versuch, die Verbindung zwischen unerlöster Familiengenese und Destruktion ein Stück weit zu erhellen und damit nach den historischen Echoräumen einer solchen Katastrophe zu fragen.

Die Mutter Carleen Bryant, 1938 in North Motton, im nördlichen Hinterland Tasmaniens, als Carleen Cordwell geboren, äußerte in einem Interview nach dem Massaker ihres Sohnes, dass sie von Geburt an mit einem schweren Herzfehler zu kämpfen hatte. Tatsächlich fehlte ihr rein physisch ein Stück Herz. Ein nicht eben marginaler Defekt, der zwangsläufig reale wie projektive Folgen hatte. Wie jede Familiengeschichte ist die der Cordwells mehrbödig verknotet und lässt sich bis in die fünfte Generation zurückerzählen: Richard Cordwell, den Ururgroßvater von Martin Bryant, hatte man in England wegen eines absurden Delikts zum Tode verurteilt und am 26.4.1825 mit der »Medina«, einem Sträflingsschiff, in die Neue Welt verschickt. Ganze 141 Tage war er unterwegs. In Hobart angekommen, gab man ihn postwendend zur Strafarbeit an einen Landbesitzer weiter.

Zehn Jahre später landete auch Eliza Fitzgerald auf dieser Farm. In England war sie wegen Alkoholbesitzes mit dem Satz »Guilty. Transported for life« verurteilt und zusammen mit 165 anderen Häftlingsfrauen in die Fremde verschickt worden. Mit Richard Cordwell und Eliza Fitzgerald begegneten sich zwei Verstoßene, zwei Gefangene, zwei absurd Verurteilte, zwei unverstandene Notgemeinschaftler. Sie wurden rasch ein Paar und heirateten. Mit welchen Hoffnungen, Lebensmodellen, Werten? Wer sich dazu bereit erklärte, nie mehr nach Europa zurückzukehren, durfte nach einigen Jahren Strafarbeit seine Begnadigung beantragen. Die Cordwells unterschrieben das dafür Notwendige und waren von da an frei – zumindest auf dem staatlichen Papier. Im Leben und in der Ehe blieben die Verhältnisse rauh, erwies es sich für die kleine Überlebenscrew bar aller Netze und Modelle als ungemein schwierig, im neuen Leben Fuß zu fassen. Viel Maloche, unsichere Jobs, nie Geld, zahllose Ortswechsel, unbehaust in der eigenen Biographie, wenig Sprache, jede Menge Lebensstrudel. Eliza Cordwell wurde regelmäßig wegen Alkoholdelikten von der Polizei aufgegriffen. Ihr Mann zog dann los, um sie wieder frei zu bekommen. Es gelang ihm, bis auch er sich in Gewalt und im Alkohol aufzulösen begann.

Ein Muster, das auch für die Folgegenerationen der Cordwells hartnäckige Prägekraft behielt. Noch der Großvater von Martin Bryant, der Eisenbahner Arthur Cordwell, Jahrgang 1884, delirierte sich in die eigene Alkoholwelt hinein, bis sie zur Psychose wurde. Auch seine europäische Zeit im Ersten Weltkrieg war nicht geeignet, diese Not zu lindern, im Gegenteil. Zwar kam er im März 1919 physisch fast unversehrt nach Tasmanien zurück, doch die neuen Schrecken des Krieges hatten ihn merklich gezeichnet. In seinen Schlachtbeschreibungen, die heute im Nationalarchiv in Canberra liegen, berichtet Arthur Cordwell nicht nur darüber, wo er war und was er sah, sondern auch von der enormen Verlustbilanz seiner Einheit an der Westfront.

Zum Zeitpunkt der Rückkehr des schwer demolierten Vaters war die Tochter Carleen, ältestes von vier Kindern, zwei Jahre alt. Die Familie zog von Hobart nach Montrose, von Montrose ins Derwent Valley, vom Derwent Valley nach Bridgewater und wieder nach Hobart zurück, mit der hartnäckig aufrechterhaltenen Hoffnung, der Vater würde irgendwann einmal ins Leben zurückkehren. Doch die Familie erlebte den Kriegsvater nur noch in Sonderzuständen: trinkend, schlagend und mit einem ganze Register an Grausamkeiten. Eine Zerstör-Struktur, die es in sich und über 20 Jahre Bestand hatte. Erst dann war die Hoffnung auf das einmal zurückkehrende Familienoberhaupt verbrannt. Freda Cordwell, die Mutter, schmiss ihn raus.

Das geschah Mitte der fünfziger Jahre. Carleen, die Älteste, war schon fast zwanzig. Der Teenager hatte das Pflichtprogramm in der Schule grad mal so geschafft. Bis über die Adoleszenz hinaus hielt Carleen vor lauter Angst tief die Luft an und schmiegte sich mit jeder Faser an die Mutter. Filtrierte Jahre, bestimmt vom Defekt am eigenen Herzen und dem defekten Vater. 1965 traf sie Maurice Bryant, den es als Nachkriegsemigrant 1951 im Zuge der großen Auswanderungswelle nach Übersee verschlagen hatte. Die Geheimnisse der Anfänge, der Gefühle, der Liebe. Eine schüchterne, zu blass wirkende, nervöse Frau und ein seltsam mild wirkender Mittdreißiger. Beide wortkarg, beide innerlich ausgehungert, beide mit einer gravierenden Lebenshypothek. Denn Maurice Bryant, 1929 in Dunston unweit von Newcastle-upon-Tyne geboren, kam ebenfalls aus einer schwer gebrochenen Kindheit. Als er sieben war, starb die Mutter an Tuberkulose. Der Vater gab ihn weg, in eine Farmerfamilie. Da es für Maurice im Nachkriegsengland kaum eine Chance auf Bildung gab, meldete er sich zur Armee. Die schickte ihn für ein Jahr nach Deutschland. Zurück in England, jobbte er als Holzarbeiter in Dunston, ehe er die zehn Pfund zahlte, die es brauchte, um sich nach Australien einzuschiffen. Passagier 11821 mit Ticket nach Sydney, oder auch Passagier 11821 und der Traum vom eigenen Leben. Dabei musste Maurice Bryant nicht mal bis Sydney. Melbourne war offensichtlich schon Verheißung genug. Er stieg aus, heuerte dort auf den Docks an, um ein paar Monate später nach Tasmanien überzusetzen.

INSELBEGABUNGEN. Als sich Carleen Cordwell und Maurice Bryant im Frühjahr 1965 begegneten, hatte er einen Job auf den Docks in Hobart, und sie arbeitete in einer Schokoladenfabrik. Ein halbes Jahr später heirateten sie. Die Fotos des 4.9.1965 haben etwas von einer betont stämmigen Gründerenergie. Das sollte nach etwas aussehen und trotzdem nicht zu dick aufgetragen sein. Das Brautpaar: sie ganz in Weiß, mit großem Schleier und kleinen weißen Enzian-Blüten im hochgesteckten Haar. Er trägt die Blüte am Revers seines schwarzen Smokings. Beide lachen, jeder in eine andere Richtung. Die Rollos im Hintergrund? Sie waren für den Tag immerhin auf halbes Licht gestellt.

Und nach der Hochzeit? Die Bryants arbeiteten viel und hart. Es ging ums Vorankommen, ums Ansparen, sich Situieren. Ansonsten las er alle Kriegsbücher, die auf dem Markt erschienen. Sie putzte die Wohnung, bis sie aussah, als ob niemand darin wohnte. Ab der Geburt des Sohnes Martin im Mai 1967 dürfte es jedoch mit dem enervierenden Wegbosseln der eigenen Lebensspuren für die Mutter schwieriger geworden sein. Das Kind war hyperaktiv, unruhig bis aggressiv. Ein Junge mit andauernder oder auch inständiger Kontaktsuche, der regelmäßig über den Balkon verschwand und den die Mutter deshalb mit Hilfe einer Leine an sich band, wie sie in einer späteren Vernehmung sagt. Auf einem Foto hockt der vielleicht anderthalbjährige Martin Bryant im Bett auf dem Rücken des Vaters. Er pocht, hört, hofft. Der Vater schläft. Ein Bild, das im Nachhinein auf symbolischen Mehrwert aus ist.

1972 – der Sohn war fünf Jahre alt – entschieden die Eltern, den agilen Schützling in die lokale Vorschule zu geben und buchten für ihn zusätzlich eine Sprachtherapie am Royal Hobart Hospital. Etwas war da, das man sich besser mal anschaute. Nicht, dass der Junge stotterte, nein, ein Stottern war das nicht, aber irgendwas verhakte sich, verknäuelte sich, kam jedenfalls nicht aus ihm heraus. Eine Art Übersetzungsproblem? Eine Form spezieller Informationsverarbeitung? Der Vater sprach lächelnd von einem Tick. Der Therapeut sprach vom Aspergersyndrom, einer Form frühkindlichen Autismus. Und sonst? Könne man davon ausgehen, dass sich die aktuellen Defizite im Laufe der Entwicklung des Jungen spürbar abschwächen, ja im wahrsten Sinne des Wortes auswachsen würden. Neuere Forschungen hatten ergeben, dass solche Kinder oft ganz einzigartige Stärken in der Wahrnehmung oder gar Introspektion besäßen. Sogenannte Inselbegabungen. Es gehe darum, diese zu stärken.

Inselbegabungen, einzigartige Stärken: Gründe, warum die Bryants den Sohn ein Jahr später an die hochrenommierte Friends’ School, die einzige Quäker-Schule der südlichen Hemisphäre, gaben. 1887 gegründet, mit charakteristischem Ausbildungsprofil und besten Startchancen für alle Absolventen, war die Eliteschule genau das, was sich die Eltern für den Einzigen vorstellen konnten. Doch schon nach einem Jahr kam das Aus. Die Anforderungen der Schule und das seltsame Verhalten des neuen Zöglings mitsamt seinem deliranten Sprechen vertrügen sich nicht, befand die Schulleitung. Der Sechsjährige musste die Friends’ School verlassen, ging ab da auf die New Town Primary School und zusätzlich zum Kinderpsychologen. Denn seine Mitschüler wandten sich immer stärker ab, Nachbarskinder hänselten ihn. Merkwürdig, ungeschickt, oft wütend, ja blöd sei er, hieß es. »Er lernte langsam, hatte es schwer mit dem Lesen, Schreiben und Sprechen«, sagt ein ehemaliger Lehrer. »Das einzige, wofür er sich begeistern konnte, war das Fach Kunst.« Ein anderer Lehrer erinnert sich, dass Martin Bryant die isolierteste und einsamste Person war, die ihm je begegnet sei. »Sozial vollkommen unfähig. Er litt enorm darunter, dass niemand ihn zum Freund haben wollte.«

Eine zeitgenössische Kaspar-Hauser-Figur. Wild, unverstanden, hilflos, abgewiesen. Ein Kind, das alles unternahm, um sein Gegenüber zu erreichen und mit jedem Versuch erlebte, dass der andere Reißaus vor ihm nahm. Das verstörte, machte aggressiv und bekam eine gewisse Dynamik. Denn so wie Martin Bryant verletzt war, verletzte er – sich und andere. In einem Fall so stark, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste: Ein paar Jungs und er hatten sich Knallkörper besorgt. Als einer nicht losgehen wollte, fing Martin Bryant an, an ihm herumzubasteln, bis das Ding explodierte. Er erlitt schwere Brandverletzungen. Der Krankenwagen kam. Der lokale Fernsehsender interessierte sich für den Fall. Ein Reporter fragte den Jungen am Krankenbett: »Na, machst du das noch mal?« – »Ja.« – »Du hast also nichts aus der Lektion gelernt?« – »Doch, klar. Ich spiele weiter damit.«

Martin Bryant: Ein Heranwachsender mit handfesten Schwierigkeiten, ein Junge ohne eigene Mittel, und so Schuljahr für Schuljahr igeliger, unruhiger, widersetzlicher, verstörter werdend, mit einem tief versteckten Zorn, der völlig ohne Sprache blieb. Dabei war es beileibe nicht so, dass Carleen und Maurice Bryant die Probleme ihres Kindes nicht kundgetan hätten: Sprachtherapeuten, Schulpsychologen, Kinderpsychologen, Schulamt-Assessoren mitsamt Gutachten – alle kamen sie zum Einsatz. Aber offenbar wusste niemand die narzisstische Dynamik des Jungen aufzufangen. Was bleibt, wenn der gesellschaftlich-politische Resonanzraum von Schule und Therapie nicht zur echten Hilfe wird? Nicht viel. Die Bryants bekamen ihren ungestümen Jungen von der Gesellschaft zurück. Was nichts anderes hieß, als dass man einer schwer traumatisierten, aufgrund ihres Herzfehlers wenig belastbaren Mutter und einem elternlos aufgewachsenen Vater die Handicaps ihres Kindes unaufgelöst überließ. Als 1973 Lindy, Martin Bryants Schwester, geboren wurde, kam für den Sohn ein weiteres Problem dazu.

Im Oktober 1975 kauften die Bryants ein kleines Haus in der Carnarvon Bay, unweit von Port Arthur. Meer, Wind, Strand, viel Landschaft. Die Idee war, dass der Sohn durch die Stille des Ortes und weit weg von der ungeliebten Schule besser zu sich und damit leichter seine Spur finden könne. Die vier Bryants fuhren von da ab jedes Wochenende von Hobart aus in den Süden. Das Familienprogramm lief rasch auf Hochtouren und sah nach Idylle aus: lange Wanderungen, Lagerfeuer am weißen Strand, vier Collies, Pferde, Badminton. Der Vater besorgte ein Boot und nahm den Sohn mit hinaus, ins Tasmanische Meer. Da blieben sie und trieben so vor sich hin: fischten, tauchten und ließen sich von den Wellen schaukeln. Martin Bryant, nicht ohne Sinn für Slapsticks und Situationskomik, mauserte sich rasch zum Kapitän im männlichen Familienboot. Innige Zeiten im Schutz des Vaters und der Natur. Was Sigmund Freud »ozeanisches Gefühl« nannte und seitdem für die transpersonale Erfahrung des Aufgehobenseins in einem bergenden Kosmos steht, war in der Tasmanischen See nicht so ohne. In dem kleinen Zweimaster stand viel, genauer gesagt, nichts weniger als das Amt des Vaters auf dem Spiel. Ausflüge unter existentiellen Schwerstgewichten.

In der schwankenden Weite des türkisblauen Tasmanischen Meeres kamen die Verhältnisse – oder auch Familienreferenzen – jedenfalls gehörig ins Rutschen. Die genealogische Rechnung als bekanntermaßen dicke Post. Was passiert einem Vater in so einem Boot, der nie eine geschützte Kindheit hatte und sich selbst als gewollter und gehaltener Sohn nicht kannte? »Die Menschheit ist ein Universum aus lauter Kindern, durch das die Kategorie des mythischen Vaters wandert«, schrieb der französische Rechtshistoriker Pierre Legendre in seiner Lektion über »Das Verbrechen des Gefreiten Lortie. Abhandlung über den Vater«.

Weitere Fotos: Martin Bryant mit einem riesigen Lobster in der Hand, im schwarzen Neoprenanzug, im dicken, weißen Wollpullover am Strand, braungebrannt, erschöpft, glücklich. Auch ein Foto mit dem Vater. Er in derselben Ozeanik und mit fatalem Sommerhütchen, sympathisch verschusselt. »Niemand erzeugt sich selbst und niemand gründet sich selbst, jeder ist Sohn in zweierlei Hinsicht, Sohn der Referenz und Sohn seiner Eltern.« Ein Satz, allein dazu da, sich umso mehr in die versonnene Idyllik am Ende der Welt zu versetzen. Der Blick bleibt wie gebannt auf dem Foto hängen. Wie die beiden da stehen. Sehr eins, sehr einig, sehr innig. Nichts, was irritieren könnte. Wirklich nicht? – Nein, nichts zu machen.

Und wenn man das Foto zum inneren Bild machen würde? Man sähe einen Kind-Vater mit seinem Igel-Sohn. Als Doppelgänger, als Spiegelbilder? Der Vater als Vater, als Bruder, als Sohn des Sohnes? Wer war hier wer? Das Drama folgt der Mechanik der Introjekte. Oder auch: Man kann Maurice Bryant dabei zusehen, wie er für den ungehaltenen Sohn um jeden Preis da sein wollte, doch vor allem das Loch seiner Kindheit auffüllte. Wie er kaufte, spielte, ausstaffierte, bis die Kindheit des Sohnes so aussah, wie er selbst gern eine gehabt hätte: grenzenlos, glücklich, üppig, tröstend, nett. Dabei ging es in der Carnarvon Bucht längst nicht mehr ums Nette. Der Vater hatte zu trinken begonnen. Die Mutter kam nicht mehr aus dem Putzen heraus. Der Sohn traktierte mittlerweile seine Schwester. Denn Lindy hatte Freunde. Das behagte ihm nicht. Auch dass es ihr leicht fiel, welche zu haben, hielt er nicht aus.

Das Boot als schaukelnde Konstante. Dazu die verschreckte Familie, die mehr und mehr aus dem Ruder lief, dabei unbeirrt weiter heile Welt spielte. Maurice Bryant mit dem Sommerhütchen. Ein Vater, der sich gegenüber dem Knallkörper-Sohn und der putzmanischen Frau behaupten musste, was nicht gelang. Ein Vater, der im Inneren längst den Angst-Schirm aufgespannt hatte, vor all den Familien-Phobien, den eigenen und anderen schwimmenden, bisweilen wegdriftenden Ich-Grenzen, den inneren Ortlosigkeiten. Die Mutter in ständiger Abwehr vor dem eigenen zerstörerischen Vater in sich und somit vorm Leben. Der Sohn unter Dauerstrom, wütend, attackierend, mit einer alles beherrschenden Gier nach Aufmerksamkeit. Und Lindy? Auf allen Fotos steht da ein hübsches, blondes Mädchen mit verschmitztem Lächeln. Ein Mädchen, das aussieht, als wäre es irgendwie rausgefallen aus der Szene, als gehöre es von Anbeginn nicht dazu. Familie als Endlosspiel, bei dem jeder sich mit jedem verwechselt, bei dem nicht mehr klar ist, wo der eine anfängt und der andere aufhört. Im Grunde war hier keiner am Ort.

DIE MUSCHELKÖNIGE. Sommer 1980. Im Interregnum zwischen Primary School und Highschool kamen der mittlerweile 13-jährige Martin Bryant und zwei Jungs aus der Nachbarschaft in der Carnarvon Bay auf eine vielversprechende Idee. Sie tauchten nach Meeresmuscheln, knackten, säuberten und trockneten sie am Strand, ließen sich von Vater Bryant helfen, die Schalen in Kisten zu verpacken, um die kostbare Ware nach Port Arthur bringen. Die drei Jungs eröffneten einen kleinen Stand auf dem Gefängnisgelände und verkauften die Muscheln – pro Stück einen Dollar – als Aschenbecher, Seifenschalen oder schlichtweg nette Erinnerung. Das Geschäft lief bestens. Die Touristen griffen zu. Die Troika war ungemein stolz. Ein erstes Hineinragen in die große Männerwelt, ein Spiel, ein Ausprobieren, und schon ein richtiges Geschäft. Endlich Erfolg, endlich einmal ernst genommen, endlich Anerkennung. Das Ganze lief auf Hochtouren, bis ein Nachbar im Geschenke-Shop anrief und die drei Muschelkönige noch am selben Tag aus Port Arthur vertrieben wurden. Aus war’s.

Als Martin Bryant 14 Jahre alt war, entwickelte sich endlich die Freundschaft, die er so lang ersehnt hatte. Greg Lahey war gleichaltrig und ging mit ihm in dieselbe Klasse. Von der Schule hielten beide nicht viel. Ihre Welt war außerhalb. An den Nachmittagen bolzten sie auf der Straße, zogen rum. »Martin war merkwürdig«, erinnert sich der Freund. »Tieren gegenüber war er mitunter seltsam aggressiv. Man hätte denken können, er mochte es, sie zu quälen.« Ab und an nahm die Bryant-Familie den Freund mit in die Carnarvon Bay. Zu seinem 14. Geburtstag hatte Martin Bryant vom Vater ein Luftgewehr geschenkt bekommen. Es wurde sein Lieblingsspielzeug, das er im Bachbett neben dem Haus versteckte. Wenn er in der Idylle ankam, wurde es rausgeholt und damit rumgeballert. Er schoss auf Autos, auf Tiere, vor allem auf Papageien, am liebsten aber aufs Meer. Als Greg Lahey das erste Mal mit im Sommerhaus war, griff sich Martin Bryant das Gewehr und richtete es direkt auf den Freund. Das Gewehr war nicht geladen, aber Greg entdeckte in Martins Gesicht die Lust, sein Gegenüber in Angst zu versetzen. Schocker wie diese waren nicht dazu geeignet, die Freundschaft der beiden zu beflügeln. Nicht lange, und es kam zum Bruch. Er vollzog sich im Wasser: Beide waren in die Carnarvon Bay rausgeschwommen. Sie wollten tauchen. Greg Lahey war gerade an der Oberfläche, um nach Luft zu schnappen, als er einen scharfen Stich am Hinterkopf bemerkte. Der Freund hatte ihn mit einer Harpune getroffen. Da Greg Lahey seinen Neoprenanzug anhatte, kam er noch mal mit dem Schrecken davon. Zurück am Ufer ging er auf Martin Bryant los. »Was soll das?«, schrie er ihn an. Es kam zu einer handfesten Prügelei. Die Reaktion des Freundes war immer gleich: ein breites Grinsen. Es sei doch nur Spaß gewesen, beteuerte er. Greg Lahey packte sofort seine Siebensachen. Für ihn gab es keinen Freund namens Martin Bryant mehr.

Situationen, Ereignisse, die sich häuften und zum Muster wurden. Martin Bryant suchte nach Menschen, Kontakten, der Welt, um sich und seine Grenzen auszuloten. Für die Folgen seiner Attacken hatte er jedoch keinerlei Gespür. Das führte dazu, dass die anderen entweder den Kontakt zu ihm abrupt abbrachen oder man ihn ohne Widerstand gewähren ließ. Adoleszenz als Abenteuerspielplatz, bis nichts mehr gut war. Die Schule drängte auf eine Lösung. Und auch Maurice Bryant konnte die Schwierigkeiten des Sohnes nicht mehr länger als Ticks wegmoderieren. Dafür waren die Angriffe auf Schwester Lindy und ihre Freunde zu massiv. Etwas musste geschehen. Im Mai 1983 verließ Martin Bryant ohne Abschluss die Highschool. Die Eltern flogen mit dem Sohn nach Melbourne, zu Eric Cunningham Dax, einem der renommiertesten klinischen Psychiater Australiens. Der diagnostizierte ein ganzes Kompendium an Defiziten: Sprach-, Konzentrations-, Empathie-, Verhaltensdefizite. Der Arzt sprach von einer manifesten Entwicklungsstörung und hielt es für angebracht, für den Teenager eine Rente zu beantragen. War das die Lösung? Ihn zuerst aus dem Schulalltag zu nehmen und nun noch für arbeitsunfähig zu erklären? Im Februar 1984 war der Invalidenantrag bewilligt. Martin Bryant fühlte sich erleichtert. Kein Druck mehr, kein öder Unterricht, vor allem nicht mehr die immer gleichen Fragen nach einer anstehenden Ausbildung oder gar Jobsuche. Im Grunde aber bedeuteten die beiden Entscheidungen den sozialen Ausschluss, einen gesellschaftlichen Knockout. Was sollte werden?