5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Eigentlich bin ich ja Schlosser ...« (Wolfgang Pauritsch)

Wolfgang Pauritsch, bekannt als »Händler« aus der quotenstarken Trödelshow »Bares für Rares«, hat ein Händchen für Besonderes. Pauritsch ist ein Selfmademan mit einem eigenwilligen Lebenslauf – vom gelernten Handwerker bis zum öffentlich bestellten und vereidigten Auktionator mit eigenem Auktionshaus im Allgäu. Er ist ausgewiesener Fachmann für hochwertigen Schmuck und Antiquitäten und wird im deutschsprachigen Raum vielfach zu großen Auktionen bestellt. Dieses Buch zieht eine Zwischenbilanz seines Lebens und bietet skurrile und besondere Erlebnisse des Autors als Geschäftsmann und TV-Auktionator.

- Ein Mann, der nie aufgibt

- Vom gelernten Handwerker zu Deutschlands beliebtestem TV-Auktionator

- Die spannende und ehrliche Bilanz eines aufregenden Lebens

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 225

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

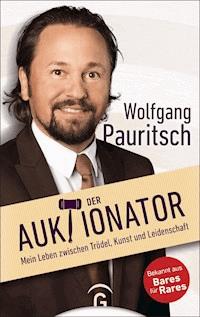

Wolfgang Pauritsch

Der Auktionator

Mein Leben zwischen Trödel, Kunst und Leidenschaft

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

Copyright © 2018 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

Umschlaggestaltung: Gute Botschafter GmbH, Haltern am See

Umschlagmotiv: © Patrick Pees

ISBN 978-3-641-23153-8V003

www.gtvh.de

Auch ein Leben als Auktionator reicht nicht aus, um alle Kunstgegenstände kennenzulernen.

Wolfgang Pauritsch

Inhalt

»Wie wird man eigentlich Auktionator, Herr Pauritsch?«

(Vorwort)

Kapitel 1

»Zuhause in der Bergarbeiter-Kolonie!«

Aufgewachsen bei den Großeltern

Kapitel 2

»Wie schwer ist ein Liter Wasser?«

Ausbildung zum Handwerker

Kapitel 3

»Komm mit, ich zeige dir, wie das geht!«

Skurriles, Autos und Bundesheer

Kapitel 4

»Villa Kunterbunt«

Frauengeschichten und andere Meilensteine

Kapitel 5

»Zum Ersten, zum Zweiten …«

Zulassung als Auktionator

Kapitel 6

»Fahrzeugkontrolle und Blechscheiße«

Schräge Geschichten

Kapitel 7

»Aufstieg zum Ehrenmann Wolfgang Pauritsch«

Mein erster eigener Laden

Kapitel 8

»Was ist eine Légumière?«

Ernennung zum öffentlich bestellten Auktionator

Kapitel 9

»Viel Geld gewinnen und noch mehr verlieren …«

Ohne Glück geht es nicht

Kapitel 10

»Der Kunde ist König«

Ehrlichkeit, Fairness, Pünktlichkeit und Höflichkeit

Kapitel 11

»Bares für Rares«

In der Mitte am Händlertisch

Kapitel 12

»Was ist mir wichtig im Leben?«

Werte und Persönlichkeiten

»… und was bist du für ein Mensch, Wolfgang?«

(Nachwort)

»Wie wird man eigentlich Auktionator, Herr Pauritsch?«

Vorwort

Auktionator: Ist das denn ein Beruf? Auf jeden Fall keiner, den man sich mit 16 oder 18 Jahren vorstellt wie Kfz-Mechaniker, Zahnarzt oder Hubschrauberpilot. Und er ist auch kein klassischer Ausbildungsberuf.

Wie wird man also Auktionator? Wie wurde ich Auktionator und schließlich auch TV-Auktionator in der Sendung »Bares für Rares«?

Es gibt ganz unterschiedliche Wege in diesen Beruf. Viele beginnen mit einem Studium der Kunstgeschichte, andere mit einer kaufmännischen Ausbildung. Doch die allerwichtigsten Voraussetzungen für einen Auktionator sind meines Erachtens nach sicheres Auftreten, Verkaufstalent und Menschenkenntnis.

Mein eigener Weg hatte ein paar Kurven und Umwege mehr als der vieler Kollegen. Aber fast alles, was ich vorher gelernt hatte, im Leben und in verschiedenen Stationen, kommt mir heute in meinem Beruf zugute.

Im Nachhinein betrachtet fügen sich Episoden meines Lebens, die mir früher eher gegensätzlich erschienen, zusammen, und alle Phasen scheinen auf dieses eine berufliche Ziel hinauszulaufen. So kann ich heute durchaus sagen, es ist meine Berufung, Auktionator zu sein.

Schon als Kind faszinierten mich die alten Dinge, die ich auf Märkten sah und die für meine Freunde nur Kram und »Trödel« waren. Ich fragte mich, woher die alten Schätze kamen und woran man erkennen konnte, welchen Wert sie wirklich hatten und ob das, was als Preis genannt war, realistisch war. Ich entwickelte also recht früh schon eine erste Leidenschaft ...

»Einen Wert hat alles«, sagte mein Großvater, der mir viel bedeutete, immer zu mir. Wertlos war ein Wort, das es für ihn nicht gab. Jede Kleinigkeit und jeden Gegenstand konnte er gebrauchen, und alles, was kaputt oder auch nur beschädigt war, reparierte er mit Sorgfalt und Akribie. Das hat mich geprägt.

In meiner praktischen Ausbildung zum Handwerker hatte ich verstanden, wie wichtig es ist, genau hinzusehen. Ich lernte unterschiedliche Materialien und Metalle kennen und auch die vielen Formen ihrer Bearbeitungsmöglichkeiten. Doch nach meiner Lehre musste ich erkennen, dass sich in diesem Beruf einfach nicht das Geld verdienen lässt, das nach meinem Anspruch einen guten Lebensstandard ermöglicht.

Und so kam ich aus Tirol schließlich nach München und erhielt dort den Auftrag, ein großes Auktionshaus zu bewachen. Ich war plötzlich umgeben von den leidenschaftlich geliebten alten Dingen und konnte den Versteigerern bei ihrer Arbeit zusehen. Ich hörte genau zu, was sie über die einzelnen Angebote zu erzählen wussten. Und eines Tages dann traf mich schließlich das Schicksal: Ein Auktionator fiel aus, und man ließ mich tatsächlich die Versteigerung leiten. Mit diesem besonderen Einschnitt begann mein Weg ...

Aber in meinem Leben gab es natürlich nicht nur gute Zeiten, Erfolge und Fortschritte, sondern auch Niederlagen und Rückschritte. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich in erster Linie die Menschen, denen ich auf meinem Weg bis heute begegnete: meine Frau, meine Familie, Freunde, Kollegen, Kunden, Partner, denen ich von Herzen dankbar bin. Sie alle haben mir geholfen, mich unterstützt, waren an meiner Seite, und sie alle haben mir, jeder auf seine Art, etwas mitgegeben, was mich weitergebracht hat. Etwas, das meinen weiteren Lebensweg maßgeblich bestimmte.

Wenn ich Ihnen in diesem Buch nun »meine« Geschichten erzähle, dann handeln sie genau von diesen Menschen und davon, was ich mit ihnen erlebt habe. In guten wie in schlechten Momenten.

Meine Erfahrung aus fast einem halben Jahrhundert Leben ist die: Gerade dann, wenn sich alles gegen uns zu verschwören scheint, dürfen wir nie vergessen, dass das Leben immer wieder neue Wege und Möglichkeiten bietet und dass es verdammt lebenswert ist.

Ich möchte Ihnen mit meinem Buch Mut machen, mit wachen Augen durch Ihr Leben zu gehen, auf Menschen zuzugehen, Ihre eigenen besonderen Chancen zu sehen und sie mutig zu ergreifen.

Viele der Menschen, die ich getroffen habe und die Sie in diesem Buch kennenlernen werden, haben gerne zugestimmt, dass ich »unsere« Geschichte hier erzähle. Dafür danke ich an dieser Stelle.

Andere konnte ich aus unterschiedlichen Gründen nicht (mehr) fragen. In diesen Fällen habe ich deshalb dem Persönlichkeitsrecht Rechnung getragen und Namen und Orte geändert.

So wünsche ich Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, nun eine angenehme Zeit mit der Zwischenbilanz meines ungewöhnlichen Lebens.

Kapitel 1

»Zuhause in der Bergarbeiter-Kolonie!«

Aufgewachsen bei den Großeltern

Mein Leben begann schon früh turbulent und ungewöhnlich. Das empfand ich aber als Kind nie so, weil meine Mutter und meine Großeltern immer für mich da waren, wenn ich sie brauchte. Wenn ich das Wort »Heimat« höre, denke ich an Pölfing-Brunn, den kleinen Ort in der Steiermark, in dem ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin und in dem meine Mutter lebt.

Am 13. Februar 1972 brachte sie mich in Innsbruck in einer Klinik zur Welt. Als ich ihr in die Arme gelegt wurde, war sie glücklich und stolz – auch wenn sie alleine war. Mein Vater hatte sich bereits aus dem Staub gemacht, als meine Mutter noch gar nicht wusste, dass sie schwanger war, und ihre Eltern lebten nahe der Grenze zu Slowenien, viele Kilometer entfernt.

Bei meiner Geburt war meine Mutter 20 Jahre alt. Sie hatte nach der Schule eine Ausbildung zur Kellnerin gemacht. Weil die Arbeitsbedingungen auf dem Land in der Steiermark ebenso schlecht waren wie die Bezahlung, beschloss sie, »auf Saison« zu arbeiten. Sie bewarb sich bei Gasthöfen und in Hotels in Orten, die in den Sommer- oder Wintermonaten beliebte Ferienziele waren und blieb dort die ganze Saison über. Hier konnte sie neben einem ordentlichen Lohn zusätzlich mit guten Trinkgeldern rechnen. Sie arbeitete an unterschiedlichen Orten, den Sommer in Süddeutschland, den Winter in der Schweiz.

So kam sie dann auch nach Innsbruck, das sie von Beginn an liebte. Auch hier fand sie schnell neue Freunde, und eines Tages, als sie an ihrem freien Abend mit Kolleginnen ausgegangen war, lernte sie in einer Gaststätte einen jungen Landsmann, meinen Vater, kennen. Er kam wie sie aus der Steiermark, sprach den gleichen Dialekt, und damit hatten die beiden schnell eine gemeinsame Basis. Mein Vater muss ein fescher Bursche gewesen sein, der viel Erfolg bei den Frauen hatte.

Auch meine Mutter erlag seinem Charme und ließ sich für kurze Zeit auf ein Verhältnis mit ihm ein.

Dann war der junge Mann ohne jede Ankündigung von heute auf morgen plötzlich verschwunden. Meine Mutter hatte ihn fast schon aus dem Gedächtnis verloren, bis sie ihre Schwangerschaft bemerkte. Sie machte sich auf die Suche nach ihm, fragte Kolleginnen und Kollegen, die ihn kannten, und erkundigte sich nach ihm in Lokalen, die er gerne besucht hatte, aber niemand konnte ihr etwas sagen. Niemand hatte ihn gesehen und niemand wusste, wo er sich aufhielt.

Erst zwei Tage nach meiner Geburt begegnete sie ihm noch einmal. Sie war bereits wieder auf den Beinen und stand in der Klinik im zweiten Stock am Fenster. Unten auf der Straße war eine Baustelle, auf der mehrere Arbeiter beschäftigt waren. Sie sah ihnen bei der Arbeit zu, und plötzlich erkannte sie einen der Männer: meinen Vater.

Sie ging kurz hinunter, sprach ihn an, er schien sich zu freuen und versprach, sich um mich zu kümmern. Dann ging er. Er verschwand – aber so richtig. Er meldete sich nicht mehr und kümmerte sich weder um meine Mutter noch um mich.

Einmal noch versuchte meine Mutter dann, ihn ausfindig zu machen und zur Verantwortung zu ziehen. Sie wandte sich an das Jugendamt in Innsbruck. Das ließ erst einmal beim Gericht einen Termin ansetzen, bei dem der Richter dann einen Vaterschaftstest veranlassen sollte. Erscheinen sollten dort meine Mutter, mein Vater und ich.

Das Jugendamt hatte an diesem Tag noch eine zweite junge Frau vorgeladen, die zusammen mit uns und ihrer kleinen Tochter vor dem Gerichtssaal wartete. Und wie man schon ahnen kann: Bei beiden Frauen ging es um denselben Mann.

Mein Vater hatte es jedoch vorgezogen, nicht zu erscheinen. Auch die weiteren Versuche des Jugendamts, ihn ausfindig zu machen, blieben ohne Erfolg, und weder meine Halbschwester Alexandra noch ich bekamen von ihm auch nur einen Schilling oder eine Mark Unterhalt.

Als klar war, dass von meinem leiblichen Vater definitiv keine Hilfe zu erwarten war, nahm meine Mutter unser Leben entschlossen selbst in die Hand. Sie hatte eine Arbeitsstelle, an die sie mich fast immer mitnehmen konnte, wir hatten eine kleine eigene Wohnung, später konnten wir uns auch ein kleines Auto leisten. Reich waren wir nicht, aber meine Mutter hat immer gut für mich gesorgt, und ich hatte nie das Gefühl, etwas zu entbehren.

Als ich etwas älter war, ging ich tagsüber in den Kindergarten, und schließlich begann meine Schulzeit. Einige Zeit vorher hatte meine Mutter einen neuen Mann kennengelernt, der bald darauf bei uns einzog. Der neue Freund meiner Mutter war ein sehr attraktiver freundlicher Mann. Doch wenn er getrunken hatte, suchte er Streit und wurde schnell handgreiflich. Auch gegenüber meiner Mutter, der einige Male kein anderer Ausweg blieb, als die Polizei zu rufen. Zweimal griff er sogar die Polizisten an, die ihn deshalb abführten und auf die Wache brachten, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Als der Freund meiner Mutter eines Tages wieder einmal betrunken nach Hause kam, besonders aggressiv wurde und versuchte, sie zu schlagen, flüchtete sie zusammen mit mir vor ihm ins Auto, das vor dem Haus stand. Ich werde nie vergessen, wie er zunächst an der verschlossenen Wagentür rüttelte, sich dann drohend vor das Fahrzeug stellte und uns daran hinderte, loszufahren.

Auch wenn er nach solchen Eskapaden regelmäßig schwor, so etwas würde nie wieder geschehen: Meine Mutter hatte erkannt, dass es das Beste war, sich von diesem Mann zu trennen. Als er das aber erfuhr, verlor er restlos die Kontrolle. Die folgenden Tage waren für uns ein einziger Alptraum, der nicht enden wollte. Meine Mutter sah nur noch einen Ausweg. Sie kündigte fristlos ihre Arbeitsstelle und unsere Wohnung, wir setzten uns ins Auto und fuhren in die Steiermark, nach Pölfing-Brunn zu den Großeltern, die uns erst einmal bei sich aufnahmen.

Als wir Innsbruck und Tirol damals verließen, war ich genau ein halbes Jahr lang in die erste Klasse der Innsbrucker Volksschule gegangen.

Pölfing-Brunn, das für die nächsten Jahre meine neue Heimat werden sollte, ist eine kleine Bergbau-Gemeinde ganz im Westen der Steiermark nahe der Grenze zu Slowenien, das damals noch ein Teil von Jugoslawien war. Auch mein Großvater hatte im Bergbau gearbeitet, und deshalb hatten meine Großeltern eine günstige Zwei-Zimmer-Wohnung in der »Bergarbeiter-Kolonie« zwischen den Dörfern Pölfing und Brunn bekommen. Als die Bergbau-Gesellschaft Mitte des 19. Jahrhunderts die »Kolonie« für ihre Arbeiter gebaut hatte, galt sie als vorbildliches Symbol des sozialpolitischen Engagements, weil sie den Arbeitern und ihren Familien aus den umliegenden Dörfern erstmals einen modernen gemeinsamen Wohnraum zu einer bezahlbaren Miete nahe der Arbeitsstätte bot.

Die »Kolonie« bestand aus Einheiten von je vier nebeneinander liegenden Wohnungen. Jede Wohnung bestand aus zwei Räumen. Dahinter lag noch ein kleiner Schrebergarten mit der Toilette, einem Plumpsklo.

Mein erstes Fahrrad

In dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung lebten wir jetzt zu viert. Der Großvater arbeitete hart, bis er bei einem Arbeitsunfall so schwer verletzt wurde, dass ein Teil des rechten Fußes amputiert werden musste. Danach musste er in Frühpension gehen.

Ein Zimmer der Wohnung bewohnte also Großvater Ernst, und im anderen Zimmer stand das Bett von Großmutter Maria, in dem sie zusammen mit meiner Mutter schlief. Ich hatte Platz auf dem Sofa, das daneben stand.

Drei Erwachsene und ein Kind den ganzen Tag zusammen auf so engem Raum – das war nicht einfach und konnte auf keinen Fall ein Dauerzustand sein.

Meine Mutter und die Großeltern beschlossen deshalb, dass ich erst einmal allein bei den Großeltern blieb und in Pölfing-Brunn zur Schule ging, damit meine Mutter in der Schweiz oder in Tirol eine Stelle als Saisonarbeiterin annehmen und wieder Geld verdienen konnte.

Für die Großeltern war es keine Frage, dass ich bei ihnen blieb. Sie hatten neben meiner Mutter ja bereits drei weitere Kinder großgezogen, Mutters Schwestern Renate und Helga und ihren Bruder Ernst. Jetzt war ich eben da, und das war gut so.

Meine Mutter machte sich also auf den Weg zu ihrer neuen Arbeitsstelle. Der Abschied fiel uns beiden sehr schwer. Sie versprach mir, dass sie uns von ihrem ersten Lohn eine Wohnung in der Steiermark suchen würde. Und das Versprechen löste sie auch wirklich ein, als es ihr dann später möglich war. Auf meine Mutter konnte ich mich immer verlassen.

Ich wurde also in Pölfing-Brunn eingeschult. In der Schule war ich nicht nur der »Neue«, mit dem niemand spielen mochte und den die anderen Mädels und Jungen gerne ärgerten. Ich sprach auch den schönsten Innsbrucker Dialekt, den die anderen Steirer Kinder nicht kannten und der ihnen fremd in den Ohren klang.

Meine Großmutter erinnerte sich an eine Geschichte aus dem Religionsunterricht, die sie immer wieder gerne erzählte. Sie zeigt, dass ich mich nur langsam eingewöhnen konnte. Den Unterricht hielt der örtliche Pfarrer ab. Der fragte mich einmal: »Pauritsch, Wolfgang, wann ist das Christkind geboren?«

Ich wusste es nicht und antwortete dem Herrn Pfarrer: »Ich glaube, als diese Frage gestellt wurde, das erste Mal, da war ich gerade in Tirol.«

Diese kleine Geschichte zeigt vielleicht, dass die ersten Wochen Ankommen in der neuen Schule nicht einfach für mich waren, aber ich habe mich durchgeboxt. Mir blieb ja gar nichts anderes übrig.

Geholfen hat mir das Fußballspielen, was schon in Innsbruck meine große Leidenschaft war. Ich war ein guter Spieler – einer, den jeder gerne in seiner Mannschaft hatte. Der Fußball war meine Brücke zu den anderen Kindern, die schließlich begannen, mich zu akzeptieren, und ich fand die ersten Freunde.

In Pölfing-Brunn wurde mit dem Großvater zum ersten Mal ein Mann ein fester Bezugspunkt meines Lebens. Bemerkenswert und für mich gut war, dass er gar nicht erst versuchte, mir den Vater zu ersetzen, sondern meine Erziehung ganz seiner Frau überließ. Er war der Großvater, der seinem Enkel zeigte, wie man Fische fängt, wo die schönsten Schwammerl wachsen oder wie man einen kaputten Stuhl repariert.

Mein Großvater war ein sehr liebenswerter, hilfsbereiter und fleißiger Mann. Doch auch ihm bekam der Blick ins Glas nicht. Wenn er Alkohol getrunken hatte, wurde er für meine Großmutter unerträglich. Dann verschwand er einfach für drei, vier Tage. Zunächst wusste niemand, wo er war.

Bis meine Großmutter dahinterkam: Sein bester Freund, den er schon von Kind auf kannte, das war der Louis. Louis war sehr früh verstorben. Auf dem Sterbebett musste mein Großvater ihm versprechen, sich nach seinem Tod um seine Frau Hanni zu kümmern. Hanni lebte etwa fünf Kilometer entfernt von der Wohnung meiner Großeltern.

Das »Kümmern« nahm mein Großvater dann im Laufe der Jahre wohl etwas zu ernst. Als meine Großmutter dann Bescheid wusste, war sie natürlich zunächst einmal furchtbar wütend – bis der Großvater wieder einmal zu viel getrunken hatte und er ihr richtig lästig wurde.

Meine Großmutter war eine einfallsreiche Frau: Sie fasste sich ein Herz und den Entschluss, mit der Hanni zu sprechen. Die beiden Frauen verstanden sich schnell richtig gut und wurden im Lauf der Zeit enge Freundinnen.

So kam es, dass meine Großmutter immer wieder einmal die Hanni anrief und ihr sagte: »Du, kannst du ihn bitte wieder ein paar Tage zu dir rausnehmen? Ich gebe ihm 50 Schilling, dann hat er wieder Sprit für sein Moped, und ich hole ihn nach drei, vier Tagen wieder zurück.«

So ging das – jahrein, jahraus. Ich habe den Großvater drei Tage gesehen, dann vier Tage nicht. Anschließend war er eine Woche lang zu Hause und dann wieder drei Tage fort. Der Großvater ist einfach gependelt – von einer Frau zur anderen.

Auf dem Bodensee, 1979

Doch nun zurück zu dem Guten, was mich mit meinem Großvater verbindet: Er war ein leidenschaftlicher Fischer, und er hat mich gerne zum Angeln mitgenommen. Ich saß hinter ihm auf dem Moped, wenn wir zu den besten Plätzen in der Umgebung fuhren, und er zeigte mir, worauf ich beim Angeln achten musste: wie man einen guten Platz findet, welchen Köder man wann nimmt oder wie die Angel ausgeworfen wird.

Später, als ich 14, 15 war, konnte ich mit den Fischen, die ich gefangen hatte, ein gutes Taschengeld verdienen. Zusammen mit einem Freund ging ich zum Angeln, und anschließend verkauften wir den Fang an die Nachbarn.

So wurde ich an der Seite meines Großvaters sehr früh zum selbstständigen kleinen Händler. Er nahm mich mit in die Obstplantagen, wo wir Kirschen pflückten und für jede volle Kiste bezahlt wurden. Auch die gesammelten Pilze konnten wir immer gut verkaufen. Im Herbst gingen wir zusammen Kastanien sammeln, die die Förster und Jäger uns für das Futter der Rehe abnahmen.

Von meinem Großvater habe ich auch gelernt, Dinge zu reparieren. Ganz gleich, was kaputt war – aus Holz oder aus Metall – nichts wurde weggeworfen. Der Großvater war handwerklich überaus geschickt. Sein »Meisterstück« war für mich die Spülung, die er in der »Toilette« – hinter dem Haus im Freien – eingebaut hatte. Er schaffte es, eine Wasserleitung vom Haus in den Schrebergarten zu legen und einen richtigen Spülkasten zu installieren. Damit gehörten wir zu den wenigen in der Kolonie, die eine richtige Toilette besaßen, bei der man nicht mehr mit einem Kübel Wasser nachspülen musste.

Für meine Erziehung war – wie schon erwähnt – die Großmutter zuständig. Sie kümmerte sich auch darum, dass ich in der Schule gut mitkam und anständige Noten nach Hause brachte. Schon vor dem Aufstehen stellte sie mir die ersten Rechenaufgaben, und auch abends endete mein Tag wieder mit ihren Aufgaben.

Die Schule fiel mir nach dem anfänglichen Eingewöhnen recht leicht. Ich kam gut mit und brachte gute Noten nach Hause, ohne dass ich mich anstrengen musste. Ich hatte keinen Druck, und wohl auch deshalb habe ich gerne gelernt. Das Lernen hat mich einfach fasziniert – allem voran das Rechnen. Es machte mir richtig Spaß, wenn ich meiner Oma am Abend erzählen konnte, was wir alles gelernt hatten.

Manchmal rief dann auch meine Mutter an. Ich hab mich immer gefreut, wenn ich mit ihr sprechen und auch ihr von meinem Tag erzählen konnte. Am Ende unserer Telefongespräche bat sie mich immer durchzuhalten. Sie würde das auch tun. Obwohl sie mir doch auch ein wenig fehlte, war ich froh, dass sie Arbeit hatte und meiner Großmutter, wann immer es ging, ein paar Schillinge schicken konnte. Ein paar Mal im Jahr kam meine Mutter nach Pölfing-Brunn, um mich und die Großeltern für ein paar Tage zu besuchen.

Ich wäre gerne öfter und länger mit ihr zusammen gewesen. Doch während einer Saison, die meist drei Monate dauerte, konnte sie ihre Arbeitsstelle nicht verlassen, und die Fahrt von Süddeutschland oder der Schweiz war weit und dauerte lange. Sie hatte sich mit dieser Situation abgefunden, und ich tat es nach und nach auch. Ich hatte Freunde gefunden und meine Bezugspersonen waren nun einmal die Großeltern – auch wenn manches bei ihnen anders war als bei den Eltern meiner Freunde.

So zum Beispiel war meine Großmutter immer sehr ängstlich. Aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs war ihr ein Trauma geblieben: Die Angst vor einer Gefahr, die nach Einbruch der Dämmerung lauerte. Sobald es draußen finster wurde, musste ich im Haus bleiben. Im Sommer war das kein Problem, da war es bis neun, halb zehn hell. Aber im Winter war das natürlich eine Katastrophe für mich. Alle anderen Kinder, auch die, die wesentlich jünger waren, durften noch draußen spielen, und ich war »eingesperrt«.

Alles Betteln und Bitten nützte nichts, meine Großmutter blieb hart. Sie sagte nur: »Man weiß nie, wenn’s dunkel ist, wer draußen rumgeht. Früher waren da die Russen und haben die Kinder mitgenommen. Ich hab die Aufsicht für dich, mein Kind, und du bleibst in der Wohnung.«

An noch etwas Besonderes erinnere ich mich: Meine Großmutter hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, immer gut gepflegte und schön geputzte Schuhe zu tragen. »Die Füße tragen uns Tag für Tag, ein ganzes Leben lang. Das können sie nur, wenn wir ihnen gutes Schuhwerk gönnen.« Sie war der Meinung, dass ein Mensch in erster Linie nach seinen Schuhen und nach seinen Händen beurteilt wird. Heute muss ich sagen, die Großmutter hatte ein bisschen Recht. Wenn mir jemand begegnet, schaue auch ich als Erstes auf die Hände und dann auf die Schuhe. Ob ich das will oder nicht, es ist so. Wenn jemand gepflegte Hände und Schuhe hat, dann empfinde ich ihn als etwas Besonderes.

.....

An jedem ersten Werktag des Monats kam der Briefträger und brachte den Großeltern die Rente. Das waren immer fünf-, sechstausend Schillinge, und im November gab es Weihnachtsgeld. Da wurde die Rente zweimal ausbezahlt, und das feierten meine Großeltern mit mir mit einem wunderbaren Festmahl. Mein Großvater ging zum Schlachthof und kaufte dort eine Henne. Ein richtiges ganzes Huhn mit Kopf und Gefieder – nur bereits tot. Mit dem Huhn gingen wir in den Garten, und mein Großvater zeigte mir, wie man es rupft. Kopf und Füße wurden abgehackt, beides bekam die Katze, dann wurde das Huhn, wie man in Österreich sagt, tranchiert. Also in seine einzelnen Teile zerlegt. Jedes Teil fand seine Verwendung, weggeworfen wurde nichts.

Zuerst machte meine Großmutter eine Hühnersuppe. Dafür wurden das Herz, der Magen, die Leber, die Milz und der Kragen des Hühnchens kleingeschnitten und gekocht. Die Flügel, die Schenkel, das weiße Fleisch und die Brust wurden paniert und gebacken.

An dieses traditionelle Festmahl erinnere ich mich noch heute. Ich habe noch immer den Geruch der Hühnersuppe und den des gebackenen Hühnchens in der Nase.

So ein aufwändiges Festessen war etwas sehr Besonderes. An normalen Tagen gab es oft Würste, einen Eintopf oder Reisfleisch. Gerichte, die satt machten und nicht viel kosteten. Die Rente des Großvaters war nicht hoch, und davon mussten drei Mäuler gestopft werden. So lernte ich von meiner Großmutter auch, wie man sparen kann. Sie zeigte mir, wie sie das Geld so einteilte, dass wir auch am Ende des Monats noch über die Runden kamen.

Schon damals war mir klar: Sobald ich alt genug sein würde, musste ich mein eigenes Geld verdienen. Ich wollte nicht von anderen Menschen abhängig sein oder ihnen auf der Tasche liegen. Ich wollte meine Mutter und meine Großeltern nicht belasten, sondern sie viel lieber unterstützen.

Die schönste Zeit begann, wenn wir Schulferien hatten. Dann konnte ich bei meiner Mutter sein. Ich wohnte bei ihrer Cousine, der Tante Lotte und dem Onkel Franz oder bei ihrer Schwester Renate und deren Mann Robert in Ellmau in Tirol. Die beiden hatten einen Sohn, meinen Cousin, der auch Robert heißt.

Ich war immer sehr glücklich, wenn ich bei meiner Mutter war. Umso schwerer fiel es mir, wenn ich nach den Ferien wieder zu meinen Großeltern zurückmusste. Ich hatte Großmutter und Großvater sehr gerne und war auch gerne bei ihnen, aber meine Mutter war mir immer am liebsten.

So vergingen die ersten Jahre in der Steiermark. In diesen Jahren habe ich viel von meinen Großeltern gelernt. Ich verdanke ihnen eine schöne Kindheit, in der sie mir ganz selbstverständlich und ohne große Worte zeigten, wo mein Zuhause ist, meine Heimat.

Kapitel 2

»Wie schwer ist ein Liter Wasser?«

Ausbildung zum Handwerker

Bei den Großeltern war ich ganz selbstverständlich Teil der Familie, in der sich jeder nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten einbringen konnte. Ich spürte schon früh, dass auch ich hier etwas beitragen konnte – indem ich mit Großvater – wie schon im letzten Kapitel gesagt – zum Angeln fuhr und ihm anschließend half, die Fische bei den Nachbarn zu verkaufen oder indem ich mit einem Freund Schwammerl suchte. Einen Teil der Pilze verkauften wir und aus dem anderen Teil kochte Großmutter uns ein schmackhaftes Essen.

Mit dem Ende der Grundschule begann für mich ein neuer Lebensabschnitt. Die Hauptschule, die ich jetzt besuchen musste, war nicht mehr in meinem Heimatort Pölfing-Brunn. Sie war im Nachbarort, etwa drei Kilometer entfernt, und wir mussten jeden Tag mit dem Zug dorthin fahren.

Einige meiner Klassenkameraden aus der Grundschule kamen auch auf diese Schule, aber die meisten Kinder in meiner neuen Klasse waren aus den anderen Ortschaften der Umgebung. Ich sah viele neue Gesichter und konnte meiner Großmutter schon am ersten Abend nach der Schule aufgeregt von ihnen erzählen.

Das Kennenlernen neuer Menschen hat mich wohl schon damals fasziniert, besonders auch aus anderen sozialen Schichten oder auch anderen Kulturen: Ich merkte schnell, dass ich mit fast allen gut auskam, gleich welcher Religion sie angehörten, ob sie arm waren oder reich. Aus meiner heutigen Perspektive betrachtet, übte ich mich also schon recht früh darin, unbeschwert auf Menschen zuzugehen und mich nicht von Vorurteilen leiten zu lassen.

Eine Lehrerin, eine außergewöhnliche Frau, hat mich besonders beeindruckt und ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Sie wirkte eigentlich hart und auch ein bisschen kalt, und sie war sehr streng, aber – und das war eben das Außergewöhnliche an ihr: Sie war auch sehr gerecht. Sie unterrichtete uns in meinem Lieblingsfach Mathematik und in Geschichte. Der Geschichtsunterricht war für mich neu und von Anfang an etwas Besonderes. Ich war neugierig auf alles und wollte wissen, wie die Menschen in früheren Jahrhunderten gelebt hatten. Wie sah ihr Alltag in der Antike aus, in der Römerzeit, im Mittelalter, im 17. oder im 18. Jahrhundert. Die neuen Welten, die ich im Unterricht kennenlernen konnte, faszinierten mich, und ich freute mich immer wieder neu auf diese Stunden.

Auch auf der Hauptschule fiel mir das Lernen leicht. Ich bekam auch hier in allen Fächern gute Noten und konnte meiner Großmutter und meiner Mutter immer wieder stolz ein gutes Zeugnis präsentieren.