9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wörterseh Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Steven Mack, geb. 1986, wächst in einem Vorort von Zürich auf. Er geht zur Schule, macht eine Lehre als Hochbauzeichner und denkt: "Das ist kein Leben!" Auf der Suche nach dem, was ihn glücklich macht, lotet er seine Grenzen aus. Steven klettert auf Gipfel, springt an Seilen von Bäumen und Brücken, taucht in vereisten Seen, lebt im Wald und übernachtet im Schnee. Er verbringt jede freie Minute draußen in der Natur und realisiert: Nur wenn er Wind und Wetter ausgesetzt ist, an Felswänden und über Abgründen hängt und unter freiem Himmel schläft, fühlt er sich lebendig. Eine Lebendigkeit, die ihn fast das Leben kostet. Bei einem Pendelsprung von der Ganterbrücke im Wallis reißen die Seile. Steven stürzt 150 Meter in die Tiefe. Ein Baum rettet ihn vor dem sicheren Tod. Stevens Kopf ist schwer verletzt, sein übriger Körper übersteht den Aufprall auf wundersame Weise fast unversehrt. Als Steven Mack aus dem Koma erwacht, ist er blind und entdeckt eine neue Welt. "In den Bergen sah ich immer die Sonne. Auch bei Wolken und Nebel, auch wenn es schneite und stürmte. Immer schien die Sonne für mich. Das kann ich erst jetzt sehen." Steven Mack, zwei Jahre nach seinem Unfall. Die Originalausgabe dieses Buches erschien 2011. Sieben Jahre später führte der Autor Niels Walter für das jetzt vorliegende Taschenbuch ein langes Gespräch mit Steven Mack über dessen Leben heute.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

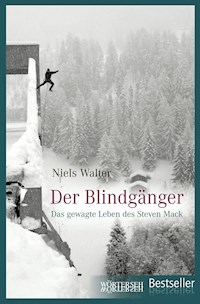

Niels Walter

Der Blindgänger

Das gewagte Leben des Steven Mack

»Steven Mack – welch ein Mann, welch eine Überlebenskraft! Schon lange nicht mehr habe ich ein Buch so begierig durchgefressen. Das ist Abenteuerliteratur vom Feinsten.«

Rüdiger Nehberg, Abenteurer und Menschenrechtsaktivist, in seinem Nachwort

»Heute benötige ich bei jedem Schritt mehr Kraft und Vertrauen als damals, als ich unter Eis tauchte, an Felswänden hing und von Brücken sprang.«

Steven Mack

Die Originalausgabe dieses Buches erschien 2011. Sieben Jahre später führte der Autor Niels Walter für das jetzt vorliegende Taschenbuch ein langes Gespräch mit Steven Mack über dessen Leben heute.

Trailer zur Multivision: http://www.global-av.ch/produktionen/blindgaenger.html

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© Wörterseh, Gockhausen

Wörterseh-Bestseller als Taschenbuch 1., erweiterte Auflage 2019

Die Originalausgabe erschien 2011 als Hardcover mit Schutzumschlag

Lektorat: Andrea Leuthold, Zürich Korrektorat: Claudia Bislin, Zürich Umschlaggestaltung: Thomas Jarzina, Holzkirchen Foto Umschlag: Florian Brunner, Buchs (Steven bei einem Sprung von der Ganterbrücke, Februar 2006) Layout, Satz und herstellerische Betreuung: Rolf Schöner, Buchherstellung, Aarau Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm

ISBN 978-3-03763-314-4 (Taschenbuch) ISBN 978-3-03763-018-1 (Originalausgabe) ISBN 978-3-03763-501-8 (E-Book)

www.woerterseh.ch

Wenn wir etwas riskieren,wollen wir uns dem Leben nicht entziehen,sondern wir wollen verhindern,dass das Leben sich uns entzieht.

Sergio Bambaren

Vorwort

Im März 2010 wurde die Idee an mich herangetragen, ein Buch über das Leben des vierundzwanzigjährigen Steven Mack zu schreiben. Er sei ein wilder Kerl, habe mit zwanzig den sicheren Tod überlebt, und seither sei er blind. Ich wollte mich zuerst mit ihm treffen, bevor ich mich entscheiden würde.

Es lag Schnee, und es war ein eisig kalter Tag, als ich zum ersten Mal zu Steven Mack fuhr. Er wartete in Volketswil, seinem Wohnort, an der Bushaltestelle, eine Hand in der Hosentasche, in der anderen hielt er einen weißen Blindenstock. Ich trug Winterjacke, Schal und Wollmütze, er dünne beige Stoffhosen und einen schwarzen Pullover. Seine Füße steckten in leichten, mit Luftlöchern durchsetzten Trekkingschuhen, ohne Socken. Er sah aus wie aus hartem Holz geschnitzt: fast zwei Meter groß, dunkelblondes, kurzes, struppiges Haar, ein kantiges, sonnengebräuntes Gesicht, breite Schultern; sein Händedruck war fest und stark.

Er klappte den weißen Stock zusammen, steckte ihn in die Beintasche, fragte, ob er seine rechte Hand auf meine linke Schulter legen dürfe. Und so gingen wir – ich voraus, ohne zu wissen wohin. Er wies mich an, wie lange ich geradeaus gehen musste, wann links oder rechts abbiegen, wann die Straße überqueren, eine Abkürzung nehmen. Wir kamen in ein Labyrinth aus zweistöckigen, grau verputzten Backsteinbauten, Wegen, Treppen und Gartenbeeten, überall Sitzbänke, Pflanzentröge und Spielplätze – die Siedlung, in der Steven Mack lebt.

In seiner Wohnung war es kalt. Er bot mir heißen Tee an. Wir unterhielten uns drei Stunden lang. Nach diesem ersten Treffen schickte er mir über fünfzig Textdokumente, Hunderte von Seiten – Tagebücher, Gedanken, Träume, Fantasien. Es dauerte Tage, bis ich alles gelesen hatte. Danach war mir schwindlig. Ich entschloss mich, das Buch zu schreiben.

Aus vielen stundenlangen Gesprächen mit Steven und Menschen aus seinem Umfeld entstand dann dieses Buch. Sie alle erzählten, ich hörte zu, und das Tonband lief. Auf meiner Reise ins Leben von Steven Mack fuhren wir gemeinsam an Orte, die ihm wichtig sind, machten halt in seiner Vergangenheit, schliefen am Simplon unter freiem Himmel, dort, wo sein neues Leben begann. Die Recherche führte mich zu Fachleuten und Büchern, die sich mit dem menschlichen Hirn, dem Augenlicht und anderen Wundern der Wahrnehmung befassen.

Aus alldem wählte ich aus, die Auszüge aus Stevens Texten und Tagebüchern fasste ich zusammen und schrieb sie neu. Einzelne Namen von Menschen, die ich erwähne, sind geändert. Doch alle, die bereit waren, mit mir zu reden, haben die Passagen, die von ihnen handeln, gelesen. Steven hat sich alle Versionen des Manuskripts mehrmals von der Frauenstimme seines Bildschirmleseprogramms für Blinde vorlesen lassen.

Der stille Rebell mit dem Körper wie ein Kraftwerk und einem Geist so offen und weit wie der Himmel ist zufrieden mit seinen fünfundzwanzig Lebensjahren zwischen zwei Buchdeckeln. Ich bin dankbar.

Niels Walter

Er weiß nicht, wann er aufgewacht ist. Er weiß nicht, in welche Welt er zurückgekehrt ist. Die Welt, die ihn umgibt, kann er nicht mehr sehen. Die Berge, die Natur, sie waren sein Leben. Alles ausgelöscht, unsichtbar, nur noch Erinnerung, Bilder in seinem Kopf. Er kann nur noch in sich selber hineinsehen. So hat er sich entschieden, aus dem dunklen Nichts heraus seine eigene, neue Welt zu erschaffen, alles von null auf neu zu bewerten. Manchmal fragt er sich: »Warum habe gerade ich dieses Glück gehabt?«

Das alte Leben, nein, er wollte es sich nicht nehmen. Dafür liebte er es zu sehr. Es waren die Seile. Jahrelang hing sein Leben an ihnen. Immer hielten sie. Einmal nicht.

Zwischen dem alten und dem neuen Leben liegen hundertfünfzig Meter freier Fall. Sein altes Leben endete mit zwanzig Jahren und dem Sprung von der Ganterbrücke am Simplon. Das neue beginnt ein paar Flugsekunden später mit dem Aufprall auf felsigem Waldboden.

Steven Mack kann sich an nichts erinnern. Sein Bruder und die Kollegen können nichts vergessen. Sie waren an jenem Tag dabei.

Es war der 28. Mai 2006. Ein Sonntag. Steven und sein Bruder Brian standen um sieben Uhr morgens auf. Der Himmel über dem Zürcher Oberland war leicht bedeckt, die Luft war frisch. Ein gewöhnlicher Frühlingstag. Sie waren allein in der Wohnung in Volketswil. Die Mutter war mit ihrem Partner übers Wochenende ins Tessin gefahren.

Steven zog wie immer nur das Nötigste an. Shorts mit praktischen Beintaschen, ein blaues T-Shirt, leichte Trekkingschuhe. Die Brüder packten ein bisschen Proviant in einen Rucksack, Karabinerhaken, einen Klettergurt.

Vor dem Haus wartete Heinz, Brians Kollege aus der Nachbarsiedlung. Sie hatten schon im Sandkasten miteinander gespielt. Die drei gingen zu Fuß an Wohnblöcken, Schrebergärten und dem Dorfbach entlang zum Bahnhof Schwerzenbach, wo sie in den Zug nach Zürich stiegen. Dort, auf einem Parkplatz beim Hauptbahnhof warteten in einem dunkelgrünen Land Rover Defender fünf Kollegen, alle zwischen siebzehn und neunzehn Jahre alt. Stefan saß am Steuer. Der Geländewagen gehörte Jans Vater. Jan, Steven und andere aus der Clique waren in den letzten Jahren schon Tausende Kilometer mit diesem Auto gefahren. In die Schweizer Berge, an Felsküsten in Sardinien, Kroatien, Südfrankreich. Der Wagen bietet mit seinen längs im Heck eingebauten Sitzbänken Platz für acht Personen und viel Material.

Diesmal saß nicht Stevens übliche Clique im Auto, sondern eine zusammengewürfelte Gruppe: die zwei Brüder Steven und Brian Mack, Freunde und Kollegen von Kollegen. Ihr Ziel: das Wallis. Simplongebiet. Ganterbrücke. Abseilen, vielleicht Brückenspringen. Einfach einmal losziehen. Einen guten Tag in den Bergen erleben. Keiner wusste, was ihn an diesem Tag erwartete. Was der andere wagen, wer wie mutig sein würde. Steven, vor zwei Monaten zwanzig geworden, war der Älteste. Und der Einzige, der schon von Brücken gesprungen war. In den Bergen gilt: Wer am meisten Erfahrung hat, trägt die Verantwortung. Steven war an diesem Tag also verantwortlich für sieben Teenager. Er versuchte es locker anzugehen, machte die Sprüche, die er immer machte, wenn sie in die Berge fuhren, vor einem Abenteuer standen: »Ist euch bewusst, dass wir heute alle sterben können?« »Habt ihr euer Testament geschrieben?« Gelächter und Buhrufe im Wagen. Brian witzelte: »Steven, wenn du heute stirbst, will ich deine Stereoanlage erben.«

Die Stimmung auf der Fahrt ins Wallis war eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung. Jeder im Auto kannte diese Gefühle: Man geht aus dem Haus, fährt los. Raus aus dem Dorf, der Stadt. Raus aus dem Alltag, weit weg vom Gymnasium, von der Lehre, der Berufsschule. Raus aus dem »zubetonierten Leben«, wie Steven gerne sagte.

Raus. In die Natur. In die Welt, wo der Mensch ganz klein ist. Wo Berge den Himmel berühren, wo Steilwände in Schluchten enden, Wind und Wetter unberechenbar sind. Wo es unbeschreiblich schön ist, wild auch, und gefährlich. Wo man Berge bezwingen, Wände »rocken«, sich abseilen und in die Tiefe stürzen kann. Die Macht der Natur hautnah spüren. Sich ihr aussetzen. Entgegenstellen. Sich mit ihr messen. Wer bezwingt wen? Es ist das Spiel um Kalkül und Risiko. Leben und Tod. Adrenalin pur. Die körpereigene Glücksdroge. Das war es, was die acht jungen Männer liebten.

In Kandersteg steuerte Stefan den Land Rover auf einen Waggon des Autoverlads der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn. Auf der anderen Seite des Tunnels, im Wallis, war das Wetter schöner. Ein starker Wind trieb einzelne große weiße Wolken vor sich her. Das Tal und die Bergflanken auf der anderen Seite leuchteten im warmen Licht der Frühlingssonne. Von Goppenstein fuhren sie runter nach Brig, dort, auf der anderen Talseite, wieder hinauf, die steile und kurvenreiche Passstraße hoch Richtung Simplon. Meter um Meter in die Höhe, immer weiter weg vom tiefen Tal immer näher zu den hohen Bergen, zu Fels, Schnee und Himmel: Das, so sagte einer im Auto, sei wie »der langsam ansteigende Trommelwirbel vor dem Höhepunkt im Konzert«. Das Crescendo zum Höhenrausch.

Am Ende der Bergflanke, wo man noch ein letztes Mal nach Brig und ins Tal hinunterschauen kann, fuhr der Land Rover die lang gezogene Linkskurve in das Seitental, wo tief unten die Ganter fließt. Auf diese Kurve folgt ein erster Höhepunkt. Links und rechts steil abfallende Hänge, im Sonnenlicht schimmerndes Grün in allen Schattierungen. Dichte Bergwälder. Föhren, Lärchen und Fichten, dazwischen kleine Wiesenflecken. Tief unten, wo sich die Talflanken in einem spitzen Winkel treffen, ist der breite Bergbach nur noch ein schmaler Streifen. Ställe und Alphütten sehen von oben aus wie Streichholzschachteln. Hinten, am Ende des Tals, steigen die Berge steil an, das Grün wird immer weniger, mischt sich mit Braun, Braun mischt sich mit Grau, Grau mit Weiß. Das Licht wird heller, die Konturen verschwinden, bis alles weiß ist. Ewiger Schnee. Darüber der Himmel. Offen, unendlich.

In der Mitte dieses Bildes, im Taltrichter, noch mehrere Hundert Meter entfernt, konnten die acht jungen Männer ihr Ziel bereits sehen – klein und fragil in dieser mächtigen Landschaft, gleichzeitig gigantisch und elegant: die Ganterbrücke. Ein monumentales Bauwerk.

Sie ist die höchste Brücke der Schweiz. 150 Meter über dem Bergbach überquert sie in einem S-Bogen auf einer Länge von 678 Metern das Gantertal. Unter Bauingenieuren ist sie weltweit ein Begriff. Entworfen hat die »Ganterbrigga«, wie sie die Walliser nennen, der bedeutendste Schweizer Brückenbauer, der Bündner Christian Menn, geboren 1927, Ingenieur, emeritierter Professor der ETH. Die Brücke, 1980 dem Verkehr übergeben, gilt als technisches Wunderwerk. Bei herkömmlichen Brücken ist die Fahrbahndecke beweglich auf den Pfeilern gelagert, und diese sind fest im Boden verankert. Bei der Ganterbrücke ist es umgekehrt: Die Fahrbahn ist an den Pfeilerköpfen fixiert, die Pfeilerfüße stehen auf Gleitlagern im Boden – und sind damit beweglich. Dies ist nötig, weil die Brücke auf rutschenden Berghängen steht. Dank dieser Konstruktionsart kann der Betongigant bis zu einem halben Meter Richtung Berg in die korrekte Position geschoben werden. Einmal war das schon nötig, das nächste Mal wird es ungefähr im Jahr 2050 so weit sein.

Stefan nahm den Fuß etwas vom Gaspedal. Diese Berge! Dieses Tal! Die Brücke vor ihnen wurde immer größer, der Mut bei manchem immer kleiner. Sie hatten die Brücke noch nicht überquert, da war es für die meisten innerlich schon entschieden: Nie im Leben springe ich da runter! Vielleicht beim letzten Pfeiler nahe beim Hang ein bisschen Abseilen, das ja. Aber aus hundertfünfzig Metern am Seil ins Nichts hinausspringen – nie.

Der Land Rover nahm die letzte Kurve, verließ den festen Boden der Passstraße, fuhr auf die Fahrbahn der Brücke. Vom Auto aus sahen sie nicht über die Brückenbrüstung ins Tal hinunter. Doch sie alle spürten unter sich den Abgrund, das Nichts. Die Brücke war bei Selbstmördern beliebt. Ein sicherer Tod. Vor Jahren hatte die Telefonseelsorge-Organisation Die Dargebotene Hand ein Schild mit ihrer Notrufnummer 143 an die Brücke montiert.

Auf der anderen Seite der Brücke wies Steven seinen Kollegen am Steuer an, das Fahrzeug rechts in einen Parkplatz zu lenken, wo Reisende gerne haltmachen, um das imposante Bauwerk zu fotografieren. Es war kurz nach Mittag. Die meisten hatten Hunger und packten ihren Proviant aus. Steven und Jan holten zwei siebzig Meter lange Kletterseile, Gartenschläuche, Klettergurte und Grigris, halbautomatische Sicherungsgeräte, aus dem Wagen. Mit dem Material auf den Schultern marschierten sie zu Fuß auf der Gegenfahrbahn der Leitplanke entlang zur Brückenmitte. Der Wind blies heftig vom Tal herauf. Radrennfahrer, die ihnen entgegenkamen, mussten absteigen, damit sie nicht umgeblasen wurden. Zwischen dem zweiten und dem dritten Pfeiler, noch nicht ganz in der Mitte der Brücke, begannen Steven und Jan mit den Vorbereitungsarbeiten.

Pendelspringer stürzen sich an gewöhnlichen Kletterseilen in die Tiefe, nicht an einem Gummiseil wie beim Bungee-Springen, und sie springen nicht dort ab, wo die Seile befestigt sind, sondern dreißig bis vierzig Meter daneben. So erreichen sie die Pendelbewegung, wenn sich die Seile spannen.

Steven und seine Freunde hatten neue, 9,5 Millimeter dicke Seile mitgenommen. Extrem reißfeste und sogenannt dynamische Seile, die zweieinhalb Tonnen halten und sich unter Spannung mehrere Meter ausdehnen können.

Um die Seile vor Abrieb am Brückengeländer zu schützen, zogen sie an einem ihrer Enden meterlange Teile von Gartenschläuchen darüber. Steven wickelte das Hauptseil mehrmals um einen dicken Eisenpfosten der Leitplanke und knotete es fest – so, dass die Gartenschläuche über den Kanten und der Brüstung der Brücke lagen. Jan tat dasselbe mit dem Sicherheitsseil. Sie installierten die Seile so, dass das zweite für die Sicherheit drei Meter länger war – als Lebensversicherung, falls das erste reißen sollte. Eine Vorsichtsmaßnahme, auf die viele Pendelspringer verzichten. Wie sie es in der Jugendorganisation des Schweizer Alpen-Clubs SAC gelernt hatten, kontrollierte jeder die Vorarbeiten des anderen. Alles Routine. Sie waren beide erfahrene Kletterer, am Berg und in der Kletterhalle. Unzählige Male waren sie schon in die Seile gesprungen, mit denen sie sich sicherten. Dieses Springen muss jeder Kletterer trainieren.

Steven hatte sowohl im Pendel- wie im Bungee-Springen Erfahrung. Er war schon von der zweihundertzwanzig Meter hohen Mauer des Verzasca-Staudamms im Tessin gesprungen. James Bond sprang im Film »Goldeneye« dort hinunter, der Adrenalinkick am Gummiseil wird weltweit unter dem Namen »Goldeneye Jump« vermarktet. Auch den Pendelsprung mit gewöhnlichen Kletterseilen hatte Steven schon oft gewagt. Zuerst von Bäumen im Wald, daheim in Volketswil. Später von Brücken. Die Ganterbrücke ist für Pendelspringer das höchste aller Gefühle. Der ultimative Kick.

Steven war hier schon zehn Mal gesprungen. Das letzte Mal vor vier Monaten, im Januar. Bei Schnee, Eis und Kälte. Damals waren sie nur zu zweit gewesen, er und Brian. Steven war gesprungen, sein eineinhalb Jahre jüngerer Bruder wollte auch, hatte sich dann aber doch nicht getraut. Der Reiz blieb. Vor drei Wochen fragte Brian seinen Bruder, ob sie nicht noch einmal ins Wallis fahren könnten. Diesmal wollte er es wagen.

Alles war vorbereitet. Alles sicher. Wie immer. Die Berechnung war: Siebzig Meter Seil minus die paar Meter, die für die Installation auf der Brücke verloren gehen, ermöglichen einen freien Fall von über sechzig Metern. Dann spannt sich das Seil, kommt der Schlag in den Klettergurt. Wegen der enormen Fallgeschwindigkeit dehnt sich das leicht elastische Seil noch ein paar Meter. Der Rückschlag auf den nach unten fliegenden Körper ist dadurch weniger abrupt. Dann beginnt die Pendelbewegung. Das Hin und Her in luftiger Höhe, achtzig Meter über dem Boden.

Inzwischen waren alle Kollegen auf der Brücke. Steven fragte seinen Bruder, ob er als Erster springen wolle. Brian zögerte und entschied sich, erst einmal zuzuschauen und dann als Zweiter zu springen. Jan war sofort bereit. Er stieg in den Klettergurt und knüpfte die Seile an die dafür vorgesehene Schlaufe. Steven kontrollierte noch mal alles. Jan ging vom Anschlagpunkt, an welchem die Seile an der Brücke befestigt waren, ein paar Meter die Straße entlang bis zu einer massiven Betonstrebe, die vom Fahrbahnrand schräg bis zur Spitze des fünfzehn Meter hohen Pfeilerkopfs verläuft. Er stieg auf die fünfzig Zentimeter breite Strebe und balancierte auf dieser hoch, bis er etwa fünf Meter über der Fahrbahn stand. Steven und die anderen standen unten an der Leitplanke zwischen Jan und dem Anschlagpunkt der Seile. In kurzen Abständen nebeneinander hielten sie die beiden Seile über die Brückenbrüstung gegen den starken Wind, der das Tal hinaufblies – eine Sicherheitsmaßnahme, damit sich die Seile nicht irgendwo an der Leitplanke oder an einem Pfosten verhedderten.

Breitbeinig stellte sich Jan auf der Strebe gegen den Wind – hinter ihm fünf Meter weiter unten die betonierte Fahrbahn, vor ihm und hundertfünfzig Meter tiefer der felsige Waldboden.

Jan ging leicht in die Knie, breitete die Arme aus, stieß einen langen Schrei aus und sprang. Die Kollegen auf der Brücke ließen das Seil los und lehnten sich sofort über das Brückengeländer. Sie sahen, wie Jan in die Tiefe schoss, wie ihn der Wind unter die Brücke blies, er aus ihrem Blickfeld verschwand. Dann, hörbar und mit einem peitschenden Ton, spannten sich die Seile in der Luft. Sekunden später tauchte Jan weit unter ihnen als kleines Männchen wieder auf. Er jauchzte vor Freude, streckte die Arme weit von sich, pendelte hin und her durch die Luft, hoch über dem Boden. Die Kollegen applaudierten erleichtert. Brian sagte, er wolle als Nächster springen.

Als Jan ausgependelt hatte und senkrecht unter ihnen an den Seilen hing, riefen seine Kollegen ihm von der Brücke zu, sie würden zum Auto zurückgehen und dort auf ihn warten. In der Luft hängend, begann Jan, mit speziell geknoteten Halteschlaufen am siebzig Meter langen Seil hochzuklettern – ein mühsames Hochkommen, das Kraft und Zeit kostet. Dreiviertel Stunden später war Jan wieder oben auf der Brücke und gesellte sich zu den andern. Seine Gefühle konnte er nicht beschreiben.

Brian war sich inzwischen nicht mehr so sicher, ob er wirklich als Nächster springen wollte. Wieder gingen alle auf die Brücke, marschierten in Einerreihe zu den Seilen. Autofahrer hupten, schüttelten die Köpfe oder verwarfen die Hände. Steven kontrollierte nochmals die Seile und Knoten, half seinem Bruder in den Klettergurt und knüpfte die Seile daran fest. Brian lehnte sich über die Brüstung, blickte hinunter. Angst stieg in ihm hoch. Als ob er es nicht wüsste, fragte er die anderen: »Wie hoch ist sie, die Brücke?« Eine Antwort brauchte er nicht. Er blickte nochmals hinunter. Der Wind blies den letzten Rest Mut aus ihm heraus. Brian wollte nicht. Noch nicht. Er schlüpfte aus dem Klettergurt, gab ihn seinem Bruder und sagte: »Zuerst du, dann ich. Vielleicht.«

Ohne zu zögern, stieg Steven in den Klettergurt, zurrte ihn fest. Sein Gurt war wie ein Körperteil von ihm. Wie oft hatte er ihn schon am Seil – und am Leben gehalten. Wenn er an Felswänden und auf Kletterrouten nicht mehr weiterkonnte, nicht mehr weiterwusste, ihn die Kraft verließ und er abstürzte, rein ins Sicherungsseil, an dem sein Klettergurt hing. Auch bei jedem Sprung, von Bäumen und Brücken hinunter, hielt der Gurt ihn verlässlich in der Luft. Seinem Klettergurt vertraute Steven so sehr wie seinen Händen. Auch die hatten ihn noch nie im Stich gelassen.

Diesmal kontrollierte Jan alles noch einmal, die Seile, die Knoten an der Installation und an Stevens Gurt. Alles war in Ordnung. Steven ging zur Strebe und stieg wie vorhin Jan ein paar Meter auf ihr hoch. Brian machte sein Handy zum Filmen bereit, Jan stellte sich mit seiner Videokamera in eine gute Aufnahmeposition. Zwischen ihm und Steven standen die Kollegen im Abstand von zwei, drei Metern und hielten die im Wind flatternden Seile über die Brüstung. Es war kurz vor zwei Uhr nachmittags. Die Wetterstation in Visp registrierte »starken bis stürmischen Wind« mit Böenspitzen von fünfundsechzig Stundenkilometern.

Steven war zum Sprung bereit. In diesem Moment erblickte Heinz ein Polizeiauto, das von Brig her in die letzte Kurve vor der Brücke bog, kurze Zeit hinter Bäumen verschwand und ihnen dann auf der Brücke entgegenkam. »Spring!«, riefen die einen, die anderen: »Warte!« Steven stand seelenruhig und mit einem Lächeln im Gesicht auf der Strebe. Das Polizeiauto verlangsamte seine Fahrt auf Schritttempo. Der Polizist auf dem Beifahrersitz ließ die Scheibe herunter, sagte in breitem Walliser Dialekt etwas, das im Wind keiner verstand. Das Auto fuhr weiter. Jan filmte. Brian drückte fast gleichzeitig auf die Aufnahmetaste seines Mobiltelefons. Steven winkte ihnen mit weit ausgestreckten Armen zu. Als würde er sich verabschieden. Er ging in die Knie, stieß sich mit beiden Beinen Richtung Abgrund, sprang, beide Arme weit von sich gestreckt. Er jauchzte. Brian und Jan versuchten, durch die Kameralinsen dem Fliegenden zu folgen. Doch auf den Kameradisplays sahen sie nur das verschwommene Grün des bewaldeten Berghanges.

Steven war zu schnell. Er flog aus dem Bild. Aus dieser Welt.

Die Seile spannten sich. Die Kollegen auf der Brücke hörten wie vorhin bei Jans Sprung den peitschenden Ton – nahtlos anschließend aber auch einen dumpfen Knall. Brian filmte noch einen Augenblick weiter in die Tiefe hinunter. Auf dem Bild waren nur noch Baumwipfel, Felsen und der Bergbach zu sehen. Sonst nichts. Brian drückte die Stopptaste.

Er sah nach dem Knall als Erster, dass die Seile lose statt straff waren. Zwei andere schrien: »Die Seile sind gerissen!« Keiner wollte es glauben. Alle rannten über die Fahrbahn auf die andere Seite der Brücke. Sie schauten hinunter. Hofften. Dass der starke Wind Steven an den Seilen unter die Brücke getrieben hatte. Dass sie ihn von dieser Seite pendeln sehen würden. Doch Steven war verschwunden.

Sie sahen nur zwei Seile, die im Wind flatterten.

Ich bin von einer Brücke gesprungen und wie ein Adler im Sturzflug nach unten gerast. Von weit unten her kommt ein großer schwarzer Vogel mit riesigen Flügeln auf mich zugeflogen. Ich will auf ihn fallen, auf sein weiches Federkleid, damit er mich endlich bremst. Doch ich erreiche ihn nicht, er fliegt unter mir durch, an mir vorbei. Ich falle weiter, falle und falle, kopfvoran dem Erdboden entgegen. Kurz vor dem Aufprall schließe ich die Augen. Doch plötzlich … ich krache mit dem Gesicht voran in das Geweih eines Hirsches, dann auf den Boden. Ich liege da. Ich sehe, wie mein Bruder vom Himmel zu mir herunterkommt, mich auf seinen Rücken nimmt und sich an ein Seil hängt. Es zieht uns beide nach oben. Der Himmel tut sich auf. Es beginnt Blut zu regnen.

Das erzählt Steven drei Wochen später einer Nachtschwester, die ihn auf der Intensivstation des Zürcher Universitätsspitals überwacht. Er weiß nicht, wo er ist und wer er ist. Ist das, was er gesagt hat, eine Halluzination? Ein Traum?

Es ist die erste Version, die Stevens Hirn nach dem Unfall wiedergegeben hat.

Monate später, als Steven wieder bei vollem Bewusstsein ist, erzählen ihm seine Kollegen, wie sie den Tag erlebt haben. Steven spricht mit Therapeuten über den Unfall. Träumt davon. Er erinnert sich an frühere, geglückte Sprünge. Aus diesen Erinnerungen und Träumen, Erzählungen und Gesprächen fügt sich der Unfall in seinem Kopf zu einem Ganzen zusammen. Er beschreibt ihn im Tagebuch.

Mit meinem rechten Fuß stoße ich mich von der Brücke weg. Das ist einer der intensivsten Momente. Der Moment, an dem es kein Zurück mehr gibt. Mein Leben liegt in der Luft. Ich falle in die Freiheit. Mein ganzer Körper kribbelt. Meinen Alltag und mein Leben übergebe ich der Luft, dem Wind. Jetzt bin ich frei. Frei. Dies ist das Gefühl, das ich suche. Immer und immer wieder. Es gibt für mich in diesen Momenten keine Zeit und kein Ich. Alles ist irreal, relativ. Ich bin glücklich.

Der Wind bläst mir immer stärker ins Gesicht. Die beiden Seile habe ich im Augenwinkel. Gleich kommt der Ruck der Seile, die mich auffangen. Mit der rechten Hand fasse ich an meinen Anseilpunkt am Gurt, um der Kraft, die mich jetzt gleich bremsen wird, standzuhalten. Ich kenne dieses Gefühl. Ich habe keine Angst. Die Seile sind gespannt, das gelbe Sprungseil stärker als das rote Sicherungsseil. Alles läuft in Zeitlupe ab. Ich lehne mich ein wenig gegen den Zug der Seile, damit ich mich nicht kopfüber drehe. Den Knall der gerissenen Seile nehme ich nicht wahr. Die beiden Seile ringeln sich in der Luft auf meinem Schoß zusammen.

Der Druck meines Klettergurts ist nicht mehr da. Die Karabiner und das Grigri schlagen mir an meine Hüfte. Ich falle weiter. Immer schneller, immer tiefer. Meine Augen werden aufgerissen, dann kräftig zugedrückt. Die Ohren ziehen sich nach hinten. Der Luftzug zerschneidet meine schweißnasse Stirn. Meine Kiefer verkrampfen sich. Die Zähne schmerzen. Dazwischen die Zunge. Mein Hals wird in eine Presszwinge eingespannt. Die Luftröhre ist verschlossen. Die Lunge wird zusammengequetscht. Meine Fingernägel bohren sich in die Handballen. Die Muskeln werden zu Stein, die Haut gefriert in ihrem Schweiß. Meine Blutbahnen sind gespickt mit scharfen Reißnägeln. Sie kratzen den Wänden meiner Gefäße und Venen entlang. Das Herz hämmert wild gegen meinen Brustkasten. Es versucht auszubrechen. Es hat Angst. Todesangst. Zehn Zentimeter vor meinen Augen sehe ich einen Ast, so dick wie eine große PET-Flasche. Ich kneife meine Augen zu, versuche, meine Hände vor mein Gesicht zu ziehen. Zu spät. Mit vollem Karacho donnere ich in den Ast. Ich höre und spüre, wie er mir mein Gesicht zertrümmert. In meinen Ohren knackt und knirscht es mehr als tausend Mal. Wie eine Salve von Faustschlägen spüre ich, wie es mich durch die Tanne schreddert. Meine Knochen brechen. Mein Bewusstsein fliegt aus meinem Körper. Ich spüre nichts mehr.

Ich liege da, fühle nichts, schaue nach oben zum Himmel. Die ganze Erdkugel fällt auf mein Gesicht und von da auf meine rechte Schulter. Äste und Blätter wirbeln durch die Luft. Aufgeschreckte Vögel fliegen davon. Wind und Wolken stehen still. Die Sonnenstrahlen erstarren. Mein Mund ist voller Blut, Erde und Dreck, die Nase wie zugemauert. Atmen geht nicht. Im Rachen gurgelt mein Blut. Mein Körper entspannt sich. Der Computer wird heruntergefahren, die Stromzufuhr unterbrochen. Alle Lichter in mir erlöschen. Ganz tief in mir drin, nur noch da, funkeln einige Punkte. Sie schweben orientierungslos in der Dunkelheit. Ich bin blind und taub. Bin ich jetzt frei? Ich bin frei! Mein altes Leben habe ich oben auf der Brücke gelassen. Alles ist weit und leicht. Mein Kopf ist leer. Es ist vorbei. Jetzt beginnt etwas anderes. Etwas Neues, Gutes und Freies. Aber ich brauche Hilfe. Kommt zu mir und helft mir! Allein schaffe ich es nicht.

Beide Seile, das Sprung- und das Sicherungsseil, reißen achtzig Meter über dem Erdboden. Stevens Körper rast in die Tiefe: siebzig, sechzig, fünfzig, vierzig, dreißig – zwanzig Meter über dem Boden kracht er in die Bäume. Kopf und Körper zerschlagen armdicke Äste einer Lärche, rasieren eine Stammseite regelrecht kahl.

In diesem Wald am steilen Berghang, wo es nichts gibt außer Bäume und zwei Brückenpfeiler, steht irgendwo einsam und allein eine einen Quadratmeter große und mannshohe Wellblechhütte. Sie ist mit Eisenstreben fest auf einem Betonfundament verankert, das wie ein kleiner Vorplatz zwei Meter vor die Tür reicht. Die Hütte wurde, wahrscheinlich für geologische Bohrungen, beim Bau der Brücke in den Siebzigerjahren aufgestellt – und dann stehen gelassen.

Stevens Körper schlägt auf dem Wellblechdach dieser kleinen Hütte auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird die massive Metalltür aus den Angeln gehoben und weggeschleudert. Steven katapultiert es vom Dach auf die Betonplatte vor der Hütte. Dort bleibt er bewusstlos liegen.

Warum die Seile gerissen sind, ist bis heute nicht geklärt. Sie waren neu, aus professionellem Material und vom Hersteller geprüft. In den Untersuchungsakten der Polizei und des Herstellers steht: »Durch die starken Winde müssen sich die beiden Seile ineinander verheddert haben, und beim folgenden Absprung muss sich das Hauptseil irgendwo an der Leitplanke oder an einem Abschlussrohr blockiert (angehängt) haben. (…) Beim Riss des Hauptseils wird enorme Energie freigesetzt. Das freie Ende schleudert rückwärts und verursacht die kritischen Schmelzschäden. Das Sicherheitsseil (Redundanzseil) ist zwar drei Meter länger, wird aber wegen der Dehnung des Hauptseils trotzdem leicht belastet. Durch das Reißen des Hauptseils wird das Sicherheitsseil kritisch schmelzgeschädigt, was zum Versagen der Redundanz führt. So wird auch das zweite Seil zerrissen.«

Der Bericht basiert auf Vermutungen. Die in Gartenschläuche gehüllten Seilstücke an den Pfosten, bei der Leitplanke und an der Betonwand sind völlig unbeschädigt. Rohre oder andere hervorstehende Teile, an denen die Seile sich hätten verheddern können, gibt es bei der Absprungstelle keine. Exakte Analysen bei der Eidgenössischen Materialprüfungsund Forschungsanstalt, warum die Seile gerissen sind, würden mehrere Tausend Franken kosten.

Das technische Warum hat Steven nie interessiert.

Die sieben Freunde lassen die Seile in der Luft baumeln. Sie rennen los. Richtung Berghang zum Land Rover. Die einen wortlos weiter, die alte Passstraße neben der Brücke und dann einen Feldweg hinunter bis zum ersten Brückenpfeiler. Heinz und Stefan steigen in den Wagen und fahren ebenfalls dorthin. Bei diesem Pfeiler endet der Weg, fällt der Berghang extrem steil ins Tal ab und ist dicht bewaldet. Der Boden ist nass und rutschig. Da aufrecht hinunterzusteigen, ist fast unmöglich. Ohne Worte stürzen sich die Burschen in den Wald, den Hang hinab, rutschend, hangelnd von Baum zu Baum, von Ästen zu Ästen, auf dem Hintern. Hilflos irren sie umher, suchen durch das Dickicht der Äste den Waldboden ab, gehen weiter, bleiben stehen, schauen umher – und immer wieder nach oben, zur Brücke, damit sie sich orientieren können. Der graue Betonbalken hoch über den Baumwipfeln sieht aus, als würde er schweben. Unter ihnen hören sie den tosenden Bergbach, die Ganter, die viel Wasser führt. Oben in den Bergen schmilzt der Schnee.

Keiner spricht, aber jedem schießen fürchterliche Gedanken durch den Kopf: Wir finden ihn hier eh nie. Sicher ist er schon tot. Das überlebt keiner. Brian will nur eines: Seinen Bruder »noch einmal lebend sehen, bevor er stirbt«. Doch Brian spürt, wie schwach seine Hoffnung ist. Ein Gedanke drückt ihn schier zu Boden: Wie sage ich das unserer Mutter?

Jan findet ihn. Stefan und Heinz, die in der Nähe suchen, sind sofort da. Steven liegt halb zusammengerollt, halb verkrümmt neben der Wellblechhütte. Eine Schulter eingedrückt. Das Gesicht blutig und geschwollen. Der Kiefer verschoben. Sie sprechen ihn an. Er antwortet nicht. Aber er atmet schwach. Aus seinem Mund dringt ein Röcheln und Gurgeln. Das Blut steigt in seinen Rachen, dringt in die Luftröhre, fließt in den leicht geöffneten und mit Grünzeug und Dreck verstopften Mund. Alle drei wissen: Sofort in die Bewusstlosenlagerung. Doch plötzlich sind sie unsicher. Ihn bewegen? Und wenn sein Rücken gebrochen ist? Das Gurgeln im Hals macht sie nervös. Sie spüren: Das Blut in Mund und Rachen ist nicht gut. Vorsichtig legen sie ihn auf die Seite, drehen seinen Kopf so, dass Jan seine Finger in Stevens Mund zwängen und von gequollenem Blut und Dreck befreien und das Blut abfließen kann.

Brian kommt herbeigerannt. Heinz versucht ihn aufzuhalten, ihm den Anblick zu ersparen. Angehörige fernhalten, um in Ruhe arbeiten zu können: Das hat Heinz bei der Feuerwehr gelernt. Doch Brian will zu seinem Bruder. Er kauert sich neben ihn, nimmt Stevens Kopf in seinen Schoß und redet ihm ununterbrochen zu. Dass er es schaffen wird. Nicht aufgeben soll.

Jan greift zum Handy und wählt die Nummer von Simon, dem langjährigen Bergführer der Freunde und Leiter der SAC-Jugendorganisation Baden. Sie kennen ihn seit Jahren, ihm vertrauen sie. Und er arbeitet als Rettungssanitäter bei der Rega. Simon weiß, was zu tun ist. Er leitet Jan an die Notrufzentrale 144 im Wallis weiter. Die alarmiert sofort die Air Zermatt, den Luftrettungsdienst im Wallis. Minuten nachdem der Notruf in der Basis Raron eingegangen ist, steigt der Hubschrauber in die Luft. Der Pilot, der Notarzt und der Rettungssanitäter wissen nicht, ob es sich beim Unfall um einen Seilsprung oder wieder einmal um einen Suizid handelt. Doch sie können sich vorstellen, was sie erwartet. Noch nie hat jemand einen Sturz von der Ganterbrücke überlebt.

Der Wind im Gantertal bläst immer noch heftig, und an der Brücke flattert der Rest des gerissenen Seils. Für den Piloten ist es zu gefährlich, mit dem großen Hubschrauber unter die Brücke zu fliegen, die Maschine in der Luft still zu halten und den Notarzt an der Seilwinde in die Schlucht herunterzulassen. Sie fliegen Berisal an, einen kleinen Weiler am Berghang oberhalb der Brücke. Dort landen sie auf einem Parkplatz. Kurz darauf kommt ein Streifenwagen der Kantonspolizei. Es sind dieselben Polizisten, die vor zwanzig Minuten von Autofahrern alarmiert worden und im Schritttempo an den Jugendlichen auf der Brücke vorbeigefahren sind und sie ermahnt, aber nicht aufgehalten haben. Sie fahren den Notarzt und den Rettungssanitäter zum ersten Brückenpfeiler hinunter. Da treffen sie auf drei aufgewühlte Jugendliche, die den Männern des Rettungsdienstes den Weg durch den steil abfallenden Wald weisen, zeigen, wo sie Steven finden.

Mit dem schweren Notarztrucksack auf dem Rücken und der verpackten Vakuummatratze steigen der Arzt und der Rettungssanitäter den Wald hinunter. Sie finden die Unfallstelle rasch. Brian, Heinz, Jan und Stefan sind bei Steven. Er liegt auf der Seite, noch immer fließt Blut aus seinem Mund. Die Verletzungen am Kopf sehen nicht gut aus, aber der Verunfallte hat keine offenen Brüche. Das verblüfft den Arzt und den Sanitäter. Sie sehen sofort: Die Kameraden haben ihm vorerst das Leben gerettet. Hätten sie ihn nicht in die stabile Seitenlage gebracht und seinen Mund gesäubert, wäre er an seinem Blut erstickt. Steven ist noch immer bewusstlos. Im Unfallprotokoll muss der Arzt auf der Glasgow-Koma-Skala die schlechtesten Werte ankreuzen. Augen öffnen: keine Reaktion (ein Punkt). Verbale Antwort: keine (ein Punkt). Motorische Antwort: keine (ein Punkt). Drei Punkte auf der Fünfzehn-Punkte-Skala sind der tiefste Wert überhaupt. Das deutet auf ein schweres Schädelhirntrauma hin. Mit Spritzen versetzt der Arzt den Verletzten in ein künstliches Koma und verabreicht ihm Schmerzmittel. Um ihn künstlich beatmen zu können, müssen sie ihn auf den Rücken drehen. Es ist schwierig, den Schlauch in die Luftröhre hinunterzuschieben. Sofort füllt sich der Rachen wieder mit Blut.

Es ist unmöglich, den Patienten den steilen Berghang hochzuschleppen. Der Sanitäter telefoniert in die Basis. Dort fordern sie in Zermatt einen zweiten Helikopter an, Typ »Lama«, einen kleinen, leistungsstarken Hubschrauber, der wegen seiner Bauart weniger windanfällig ist.

Der Pilot fliegt tief unter die Brücke, stabilisiert den Heli in der Luft über einer kleinen Waldlichtung. Der Notarzt hängt sich und den Verletzten in der Vakuummatratze an das Seil und lässt sich zum parkierten, größeren Hubschrauber fliegen. Der Sanitäter steigt mit den Jugendlichen zu Fuß den Berghang hoch zu den Polizisten, die ihn zum Parkplatz in Berisal fahren. Dort wird Steven in den großen Hubschrauber geladen. Nächstes Ziel: Berner Inselspital. Doch dafür reicht der Treibstoff nicht. Sie müssen zurück zur Basisstation nach Raron, um aufzutanken. Steven wird ausgeladen und in den Hangar geschoben, damit er besser versorgt werden kann und nochmals »sämtliche Vitalparameter« geprüft werden können: Herzfrequenz, Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung. Stevens Kreislauf ist nicht lebensgefährlich bedroht. Bei dieser Kontrolle sieht der Notarzt, dass ein Fuß stark verrenkt ist. Mit einem heftigen Ruck bringt er ihn wieder in die richtige Stellung, damit die Durchblutung gewährleistet bleibt. Zeitverlust dieser Zwischenlandung: fünf, sechs Minuten. Beim Start erhält der Pilot die Meldung, das Wetter sei zu schlecht, um nach Bern zu fliegen. Das neue Ziel ist nun das Universitätsspital Lausanne. Der Flug verläuft problemlos.

Auf der Ganterbrücke sichert die Polizei die Spuren. Untersucht, wie die Seile angebracht wurden, fotografiert jedes Detail und beschlagnahmt das gesamte Material. Die Gefühle von Stevens Bruder und seinen Kollegen sind seit einer Stunde im freien Fall. Jeder ist mit sich allein, keiner weiß, wo sich festhalten, wie sich auffangen. Sieben junge Männer, tausend Gedanken und Gefühle. Alle schweigen. Sie steigen in den Land Rover und folgen dem Polizeiauto zur Befragung ins Tal hinunter nach Brig.

Auf dieser Fahrt brechen sie nur einmal das Schweigen: Wer ruft Stevens Mutter an? Niemand traut sich. Brian ist nicht imstande dazu. Was nun? Jan ruft seine Mutter an, berichtet ihr, was geschehen ist, und bittet sie, die Mutter von Steven und Brian zu benachrichtigen.