11,99 €

Mehr erfahren.

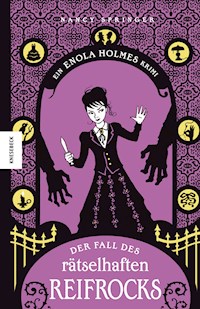

- Herausgeber: Knesebeck Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Enola Holmes

- Sprache: Deutsch

Enolas Vermieterin, die fast taube und manchmal etwas zu neugierige Mrs Tupper, ist Enola in ihrer Zeit in London, in der sie ansonsten recht einsam ist, sehr ans Herz gewachsen. Da sitzt der Schock tief, als Enola eines Tages nach Hause kommt und feststellen muss, dass Mrs Tupper entführt wurde! Wer würde diese alte Dame verschleppen und warum? Nachdem Enola das durchwühlte Haus untersucht hat, kommt sie zum dem Schluss, dass es die Entführer offenbar auf einen von Mrs Tuppers alten Reifröcken abgesehen hatten, in dem sich eine geheime Botschaft verbirgt. Verfolgt von einer unbekannten Person, führt die Spur Enola bis zu Florence Nightingale. Was hat die ehemalige Krankenschwester und englische Nationalheldin mit dem Verschwinden der Vermieterin zu tun? Enola stößt auf ungeheuerliche Dinge und eine Spionageaffäre aus der Vergangenheit … Der Film Enola Holmes mit Millie Bobby Brown, Henry Cavill und Helena Bonham Carter war 2020 einer der erfolgreichsten Filme auf Netflix!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Für meine Mutter.

Inhalt

Scutari, Türkei, 1855

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Mai 1889

Anmerkungen der Autorin

Scutari, Türkei, 1855

(Leser mit schwachen Nerven sollten direkt zu Kapitel eins springen)

Auf der Kuppe des Hügels über dem Hafen steht das enorme viereckige Gebäude, das der türkischen Armee früher einmal als Barackenunterkunft gedient hat, nun aber die Hölle auf Erden ist. Der Gestank aufgedunsener Kadaver (Kühe, Pferde, Menschen), die im Meer treiben, ist nichts im Vergleich zum Gestank innerhalb dieses massiven, würfelartigen Gemäuers. Schulter an Schulter liegen auf den steinernen Böden verwundete, kranke oder sterbende Männer, hauptsächlich junge britische Soldaten, von denen die meisten nicht einmal eine Strohmatte unter sich oder eine Decke über sich haben. In der Hölle ist es relativ ruhig: So verzweifelt, hilflos und schwach sind die Patienten, dass sie nahezu lautlos dahinvegetieren, während sie zu Tausenden an Infektionen, Wundbrand und Cholera sterben.

Einer derer, die besinnungslos daliegen und die näher rückende Nacht sehr wahrscheinlich nicht überstehen werden, ist ein junger Bursche, erst zwanzig Jahre alt. Neben ihm kauert ein verängstigtes Mädchen, sogar noch jünger als er selbst und noch kein Jahr seine Frau, das ihn hierher begleitet hat. Die meisten Gattinnen haben sich ihren Männern angeschlossen, folgen den Regimentern mit Babys im Arm, denn die Soldaten haben keine Möglichkeit, ihren Sold nach Hause zu senden, und getrennt von ihren Ehemännern würden die Frauen verhungern.

Viele von ihnen verhungern so oder so.

Während das Mädchen ihrem Ehemann beim Sterben zusieht, fügt sie sich ins Bild des stummen, zitternden und vor allem leisen Elends, das Scutari ausmacht, denn sie hat schon zu viel Tod gesehen. Ihr ist wohl bewusst, dass auch sie sterben könnte. Dass das neue Leben, das sie in ihrem mageren Körper trägt, überleben könnte, wagt sie nicht einmal zu hoffen.

Ein kleines Stück weit entfernt wischt eine Frau in formlosem grauem Kittel und ebensolcher Haube auf der Station einem Soldaten verkrusteten Eiter aus den Augen. Vor Kurzem erst kam die kleine Gruppe tatkräftiger Schwestern aus England an und doch ist es ihnen bereits gelungen, die Lage in Scutari etwas zu verbessern. Sie haben dreckige Böden geschrubbt, dreckige Körper gebadet, die Läuse aus einigen der Decken gekocht. Der Soldat mit der Augeninfektion könnte erblinden, doch da weniger als die Hälfte derer, die Scutari betreten, überhaupt mit dem Leben davonkommen, darf er sich noch glücklich schätzen.

»Und nun lassen Sie die Finger von den Augen«, schärft die Schwester ihm ein, »wie sehr es auch juckt, denn bei jeder Berührung bringen Sie nur mehr Schmutz hinein.«

Durch die fast dreizehn Kilometer umfassenden Stationen kommt eine weitere Schwester gelaufen, eine dünne aristokratische Frau, die eine Lampe in den Händen trägt, da die Nacht anbricht. Ihr ovales Gesicht ist auffallend hübsch, symmetrisch und entspannt. Ihr glattes Haar, das exakt in der Mitte gescheitelt ist, liegt wie braune Flügel unter einer weißen Spitzenhaube, die unter dem Kinn gebunden ist. Langsam schreitet sie voran, bleibt am Fuß vieler Patientenmatten stehen und redet zu ihnen mit sanfter, melodischer Stimme. »Der Brief an Ihre Mutter ist verschickt, Higgins. … Aber nicht doch, das habe ich sehr gern getan. Haben Sie heute gegessen, O’Reilly? Gut. Morgen sollte ich für Sie eine Decke haben. Haben Sie einen frischen Schwamm benutzt, Walters?« Als sie dort innehält, wo die Schwester sich um den erblindenden Mann kümmert, sagt sie: »Gut. Geh jetzt in dein Quartier – es wird dunkel.«

Während die Schwester sich zurückzieht, geht die Lady mit der Lampe weiter, um dort anzuhalten, wo das zitternde Mädchen neben seinem bewusstlosen Ehemann kauert. Nach einem Blick auf ihn stellt die Dame ihre Lampe ab, setzt sich ebenfalls auf den kalten Steinboden, nimmt die nackten blauen Füße des Mannes in ihren Schoß und beginnt, sie mit den Händen kräftig zu massieren, um sie vielleicht etwas zu wärmen.

»Mehr kann ich leider nicht für ihn tun«, wendet sie sich an das Mädchen, das stumm und mit großen Augen an seiner Seite hockt. »Du musst nun gehen, Kind. Morgen früh kannst du wiederkommen.«

Die dürre junge Frau erwidert ihren Blick wortlos, aber flehend.

Die Dame antwortet auf diesen Ausdruck wie auf eine ausgesprochene Bitte: »Ich weiß, du möchtest bei ihm bleiben, Kind, doch die Regel untersagt die Anwesenheit von Frauen auf den Stationen bei Nacht, und wenn wir uns nicht daran halten, könnte die Armee uns zurück in die Küche oder, schlimmer noch, zurück nach England schicken.« Ihre sanfte Stimme wird zu keinem Zeitpunkt lauter und ihr Gesicht, so schmal es auch ist, zeigt keinerlei Müdigkeit, Verdruss oder Enttäuschung. Stattdessen spricht sie mit engelsgleichem Ernst: »Sollte das geschehen, wird niemand mehr die Unglücklichen versorgen, nicht einmal tagsüber. Also müssen wir jetzt gehen. Verstehst du?«

Vermutlich denkt sie, das Kind hätte tatsächlich verstanden, geht sie ja davon aus, dass die Kleine normal hören kann. Obwohl die jüngere Frau sich nicht vom Fleck rührt, liegt kein Trotz in ihren Augen, nur elende Erschöpfung.

»Komm.« Die Dame legt die Füße des Sterbenden behutsam zurück auf den Boden, nimmt die Lampe und erhebt sich. »Komm, ich begleite dich und leuchte dir auf dem Weg.« Sie hält dem Mädchen die warme Hand hin und nach einem Moment greift die frisch gebackene Ehefrau zu. Die Ältere hilft ihr auf die Beine. Kurz stehen beide da, Hand in Hand, über dem – nun, man könnte ihn ebenso gut einen Toten nennen.

Die schmalen Lippen des Mädchens bewegen sich dreimal, bevor sie mit einer seltsamen, widerhallenden Heftigkeit spricht. »Er is’ mein Mann«, erklärt sie hilflos und unnötigerweise.

»Ich weiß, Liebes, trotzdem kannst du nicht –«

»Ein guter Mann, is’ er«, redet das Mädchen weiter, scheinbar ohne sie gehört zu haben. »Tupper is’ sein Name. Thomas Tupper. Nur damit sich außer mir noch jemand dran erinnert.«

»Aber natürlich«, versichert ihr die Lady mit der Lampe. Diejenigen, die Scutari überleben sollen, werden den Trost ihrer ruhigen Stimme berühmt machen. »Und nun komm, Mrs Thomas Tupper.«

Kapitel 1

»Miss Meshle«, sagte Mrs Tupper, als sie meinen leeren Teller abräumte, »wenn Sie wohl Zeit hätt’n, sich mit mir hinzusetzen und ’n Weilchen zu plausch’n …«

Noch bevor meine ältliche, stocktaube Vermieterin den Satz beendete, hatte sie meine volle Aufmerksamkeit, nicht nur, weil sie anstatt wie sonst zu brüllen, leise redete, sondern vor allem, weil aufgrund ihrer Taubheit jeder Ansatz zu einem Gespräch höchst ungewöhnlich war. In der Tat hatte sie mich bisher noch nie um einen »Plausch« gebeten. Für gewöhnlich nickte ich ihr nach unserem bescheidenen Abendessen (da gerade Frühlingszwiebelsaison war, hatte es heute Zwiebelfischsuppe und Brotauflauf gegeben) dankend zu und zog mich hinter die geschlossene Tür meines Zimmers zurück, wo ich mich der Auspolsterungen, Spielereien und Unterfütterungen von »Miss Meshle« entledigen, mit hochgelegten Füßen in meinem mehr als dick gepolsterten Lehnsessel sitzen und es mir bequem machen konnte.

»Ich könnt Ihren Rat brauchen«, fuhr Mrs Tupper fort, während sie die weiße Suppenterrine aus Porzellan wie einen Topf auf den Herd stellte und den übrig gebliebenen Brotauflauf statt in den Katzennapf in den Abfalleimer kratzte. Ich wunderte mich gewaltig, was sie so durcheinanderbringen mochte, nickte und gab ihr mit einer Geste zu verstehen, dass ich gewillt war, ihr zuzuhören.

»Setz’n wir uns«, sagte Mrs Tupper.

Natürlich saß ich bereits, und zwar am Tisch, doch wir wechselten in die schäbige »Gute Stube« am anderen Ende von Mrs Tuppers einzigem Zimmer – ihr Haus war zwar sauber, aber wenig mehr als eine armselige Hütte –, wo sich Mrs Tupper auf die Kante ihres Rosshaarsofas hockte, vorneigte und mich mit ihren wässrigen grauen Augen fixierte, während ich mir einen Stuhl nahm.

»Mich geht’s ja nix an, aber aufgefallen is mir doch, dass Sie zu mehr fähig sind, als man auf’n ersten Blick meinen könnt«, sagte sie, als hielte sie es für nötig, zu erklären, warum sie sich einem solchen Grünschnabel wie mir anvertraute. »Sie sind kein Arbeitermädchen nich, auch wenn Sie so tun, als ob – nich, wenn Sie als Bettelgöre oder feine Dame aus gutem Hause loszieh’n oder sich gar mit so viel Müh als Nonne …«

Ich versuchte gar nicht erst, meinen Schrecken zu verbergen – nichts von all dem hätte sie wissen sollen. Sollten meine Brüder Mycroft und Sherlock je davon erfahren und dadurch meine Unterkunft im Londoner East End ausfindig machen, wäre meine Freiheit in größter Gefahr.

Doch Mrs Tupper schien meine Erschütterung nicht zu bemerken. »… mitten in schwärzester Nacht raus auf die Straße trau’n, um denen zu helfen, die frieren und hungern«, fuhr sie fort. »Und woher Sie das Geld dazu haben, weiß der Himmel.« Sie linste zu mir hoch, denn groß war sie nie gewesen und ein Witwenbuckel hatte sie noch kleiner gemacht. Dann kam sie zum Punkt: »Jedenfalls sind Sie ’n guter Mensch, Miss Meshle – oder wie Sie auch heißen mögen …«

»Enola Holmes«, flüsterte ich unwillkürlich. Doch da sie mich unmöglich verstehen konnte, sprach sie wie erwartet weiter, ohne von mir Notiz genommen zu haben.

»… und haben was auf’m Kasten – ich kann nur hoffen, dass Sie mir auch helfen können.«

Oft genug hatte sie mir geholfen, mich gepflegt, während Erkältung oder Fieber mich plagten, einmal sogar nachdem ich beim Angriff durch einen Würger verwundet worden war. Sie hatte ein mütterliches Auge auf mich – obwohl ich mir nur ausmalen konnte, wie es wohl wäre, eine normale Mutter zu haben, ähnelte Mrs Tupper, die mir zum Frühstück Blutwurst aufzwang und mich aus meinen Anflügen von Melancholie riss, gewiss einer richtigen Mum. Keine Frage, natürlich wollte ich ihr helfen. »Du meine Güte«, rief ich und beugte mich nun meinerseits vor, »was ist denn nur geschehen?«

Sie griff in ihre Schürzentasche, holte einen Briefumschlag heraus, der offenbar mit der Tagespost gekommen war, und reichte ihn mir. Sie nickte und gestikulierte, als wäre nicht sie, sondern ich taub, und ermutigte mich, ihn zu öffnen, damit ich las, was sich darin befand.

Das Tageslicht, das durch Mrs Tuppers Erdgeschossfenster fiel – auf das sie zu Recht stolz war, da Fenster besteuert wurden –, schwand bereits, jedoch war das Schreiben mit tiefschwarzer Tusche so heftig aufgedrückt verfasst, dass ich keinerlei Schwierigkeiten hatte, es zu entziffern. Auf dickem Papier stand in so schlitzender, brutaler Handschrift, wie ich noch keine gesehen hatte, eckig, borstig und mit der Wucht einer Waffe, als wäre jeder Federstrich auf der einen Seite mit einem Knüppel und auf der anderen Seite mit einem Degen in das Papier getrieben worden:

BRIEFTAUBE, ÜBERBRINGE DEINE SPATZENHIRNIGE BOTSCHAFT SOFORT, SONST WIRST DU ES BEREUEN, SCUTARI JE VERLASSEN ZU HABEN!

Scutari? Auch nachdem ich die Nachricht ein zweites Mal gelesen hatte, wurde ich nicht schlauer daraus, abgesehen von der offensichtlichen Drohung darin. Dennoch, so fesselnd diese Botschaft auch war, alarmierte mich mehr noch die schroffe Schrift.

»Kennen Sie diese Handschrift?«, fragte ich.

»Hä?« Mrs Tupper hielt sich das Hörrohr ans Ohr.

Dort hinein brüllte ich: »Kennen Sie die Handschrift?«, auch wenn ich mir die Antwort bereits denken konnte, denn wäre der anonyme Drohende davon ausgegangen, dass sie seine Schrift kannte, hätte er sie verborgen und vielleicht aus Zeitungen ausgeschnittene Buchstaben aneinandergeklebt, wie es die Bösewichte in beliebten Geschichten häufig taten.

»Hä? Den Mann kennen? Woher denn?«

Verflixt noch eins, zu solchen Gelegenheiten wünschte ich wirklich, ich könnte ihr einfach etwas aufschreiben. Doch wie die meisten schlichten Leute konnte Mrs Tupper nur sehr langsam und schlecht lesen.

»Die Schrift!«, versuchte ich es noch einmal.

»Nie geseh’n. Und an so eine Sauklaue würd man sich auf jeden Fall erinnern, nich?« Mit vielen Gesten drückte sie Sorge und Verstörung aus. »Ich meine ja, der verwechselt mich mit jemand andrem.«

»Möglich«, sagte ich, hatte jedoch Zweifel, da Tupper kaum als gängiger Name gelten konnte. Tatsächlich hatte ich noch keinen anderen Tupper je getroffen. Andererseits war es natürlich der Name ihres lange verstorbenen Gatten, von dessen Verwandten es in London durchaus noch ein paar geben könnte. »Hatte Mr Tupper Angehörige?«

»Hä?« Sie führte das Hörrohr ans Ohr.

Ich brüllte hinein: »Mr Tupper!«

»Is in Scutari gestorben.« Mrs Tupper schlang die Arme um sich, als ob ihr kalt wäre, obwohl es ein schöner Maiabend war. »Schon fast fünfunddreißig Jahre is es her und ich werd’s nie vergessen. Schlimmer Ort. Wie die Hölle auf Erden.«

Ich lehnte mich in meinem unbequemen Stuhl zurück und schalt mich selbst: Scutari. Natürlich. Das britische Hauptquartier in der Türkei während des Krimkriegs.

Ich fragte: »War Mr Tupper in der Armee?«

»Hä?«

Um dem geneigten Leser noch Weiteres hiervon zu ersparen, will ich die Geschichte, die sie mir innerhalb der folgenden Stunden in höchst verworrener Weise erzählte (was man ihr nicht verdenken kann, da der Krimkrieg einer der verworrensten Konflikte war, den menschliche Dummheit bislang hervorgebracht hat), chronologisch und an einem Stück wiedergeben: England und (von allen denkbaren Verbündeten ausgerechnet!) das napoleonische Frankreich schlossen sich mit (was sogar noch undenkbarer war) der heidnischen Türkei zusammen, um dem bereits im Sterben liegenden Giganten die Stirn zu bieten, der Russland gewesen war. Zum Sterben verdammte Männer, die nicht nach dem Warum fragen durften, sondern gehorchen mussten, rannten geradewegs ins Kanonenfeuer, zum Wohle einer gottverlassenen Halbinsel im Schwarzen Meer: der Krim, vornehmlich besiedelt von Läusen so groß wie Spinnen, großen fetten Springflöhen und Ratten, so enorm, dass selbst Terrier vor ihnen die Flucht ergriffen.

Mr Tupper jedoch (wie Mrs Tupper mir erklärte) hatte sich im Rahmen eines geschäftlichen Unterfangens zur Krim aufgemacht, nämlich als Säumer, der den Soldaten diejenigen Waren verkaufte, die ihre eigenen diebischen Lieferanten ihnen nicht zur Verfügung stellten. Er ergriff die Gelegenheit beim Schopf, nahm seine Braut mit sich und brach auf, ohne sich auch nur im Geringsten darüber den Kopf zu zerbrechen. Beide waren praktisch noch grün hinter den Ohren. Sie sahen nur, wie die Offiziersfrauen ihre Ehemänner mit Wagenladungen voll Dienstboten, Silberware und Wäsche begleiteten, als wäre in den Krieg zu ziehen eine Urlaubsreise. Tatsächlich begleiteten Frauen zu Tausenden die Armeen, angefangen von Prostituierten bis hin zu Barmherzigen Schwestern, ohne zu ahnen, dass die meisten von ihnen – wie die Männer – ihr Leben verlieren würden.

Nicht in der Schlacht, sondern durch Krankheiten.

»Krimfieber«, erklärte Mrs Tupper. »Da lag mein Thomas, wusste und kannte nix mehr, und das Blut lief ihm aus der Nase, aus den Ohren, Augen, Mund. Weil ich helfen wollt, hab ich ’n paar einheimischen Bettlern Geld gezahlt, damit sie ihn für mich in ’nen Ochsenkarren legen. So hab ich ihn dann zum großen Krankenhaus da oben in Scutari gebracht, wissen Sie?« Sie schüttelte den Kopf, als sie daran dachte, wie naiv sie damals noch war. »Ich dachte, die Doktoren und Schwestern da könnten ihn vielleicht wieder gesund machen. Es hieß nämlich, die hätten ganz neu Schwestern aus England bekommen.«

Aber diese Schwestern, wie ich später erfuhr, unterstanden dem Befehl der Armeeärzte, die nicht nur der Ansicht waren, dass diese Frauen sich in Männerangelegenheiten einmischten, sondern schlimmer noch, Zivilspione waren, die man geschickt hatte, um ihnen den Spaß zu verderben. Den hatten diese Herren nämlich durchaus, und darüber hinaus sehr eigene Vorstellungen davon, wie man sich um gewöhnliche Soldaten zu kümmern hatte. Die Armee stellte für diese lästigen Frauen vielerlei Regeln auf. Zum Beispiel duldete man im Namen des Anstands bei Nacht keine weiblichen Personen auf den Stationen.

Jeden Morgen mussten die Schwestern daher die Patienten entfernen, die seit dem vergangenen Abend verstorben waren.

Einschließlich Mr Tupper.

»Hab ihn ’n bisschen sauber gemacht, ihn in seine Decke eingenäht und dann haben die ihn zusammen mit den andern dreißig, die in den dunklen Stunden gestorben waren, in ein und dasselbe große Grab geschmissen«, erzählte mir Mrs Tupper, woraufhin sie mir erklärte, dass sich in der Zwischenzeit ihre Lebensgrundlage (die Waren, das Zelt, die Packponys ihres Mannes et cetera) in Luft aufgelöst hatte, erbeutet von Dieben, die im Krieg ihre Chance ergriffen. Ohne die Mittel, zurück nach England zu gelangen, fand sie sich inmitten anderer wieder, denen man die niedrigsten Regionen des Infernos von Scutari überlassen hatte. Unter den Barracken – dem Krankenhaus – verlief ein Labyrinth aus Kellern, und eben dort suchte Mrs Tupper Zuflucht, gemeinsam mit anderen Witwen, Waisen, verkrüppelten alten Bauern, die von ihren Familien zurückgelassen worden waren, und allen Arten von Bettlern – zu denen sie selbst nun zählte.

»Wo ich ja selber nich bei bester Gesundheit war.«

Doch anstatt näher auf diese interessante Aussage einzugehen, stand Mrs Tupper auf, um einige Kerzen anzuzünden. Wo sie schon einmal auf den Beinen war (kein leichtes Unterfangen in ihrem Alter – Himmel, sie musste über fünfzig sein!), öffnete sie eine geschnitzte Holzkiste, die mir schon oft aufgefallen war, da sie genau in der Mitte ihrer Kommode stand. Aus dieser Schatulle brachte sie mir eine verblichene Fotografie. »Das sind Mr Tupper und ich an unsrem Hochzeitstag«, verkündete sie, während ich das gestellte Porträt von zwei jungen Menschen in den absurden Kleidern der Jahrhundertmitte betrachtete: seine ausladende, herabhängende Fliege und ihren Rock, der durch Reifen und Tournüren so breit fiel, dass er einer umgedrehten Schüssel ähnelte. Meine gute Vermieterin war tief in Erinnerungen versunken und schien den furchteinflößenden Brief, den eigentlichen Grund, weshalb sie sich mir überhaupt anvertraute, nahezu vergessen zu haben.

Um ihre Aufmerksamkeit wieder auf die brutale Schrift in schwarzer Tusche zu lenken, schrie ich in ihr Hörrohr: »Was sollen Sie überbringen? Welche Nachricht? An wen?«

»Keine Ahnung!« Sie setzte sich und schlang die dürren Arme um sich. »Immer und immerzu hab ich mir den Kopf zermartert, aber ich weiß es einfach nich! Am Ende hab ich’s vergessen, weil ich ja das Baby verloren hatt’ und alles.«

Ein merkwürdiges, fast schon seekrankes Gefühl, als hätte man mich auf den Kopf gestellt, ergriff mich und verschlug mir die Sprache. Ich konnte mir schlicht nicht vorstellen … Meine liebe alte Vermieterin, sie, die ihre Tage nun damit zubrachte, Ochsenschwänze auszukochen und Kissenbezüge zu stopfen, war früher einmal in ein Land gereist, in dem ein barbarischer Krieg wütete, hatte ihren Ehemann verloren und dann, »nich bei bester Gesundheit« …

Mrs Tupper musste die Myriaden entsetzter Fragen in meinem Gesicht erkannt haben.

»Eine Totgeburt war’s«, erklärte sie, »und wen wundert’s? War ja selbst halb verhungert, hatt’ nur Fetzen am Leib und kein Bett in diesen Höhlen. Aber ans Schlafen war eh nich zu denken, weil die dummen Ratten einem immer die Finger angeknabbert haben.« Noch immer die Arme fest um sich geschlungen, schaukelte sie ihren gebeugten Oberkörper vor und zurück. »Die Hölle war’s. Verrückt geworden sind die Leute da. Einer hat mein Baby genommen und ins Meer geschmissen. Ach, ich war sicher, dass ich als Nächste dahingeh, und so traurig wie ich war, war’s mir egal.«

Ich flüsterte: »Wie um alles in der Welt konnten Sie entkommen?«

Es gab keinen Grund, in ihr Hörrohr zu brüllen, weil sie meine Frage bestens verstand, sie mir an der Miene, wenn auch nicht von den Lippen ablas.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)