4,99 €

Mehr erfahren.

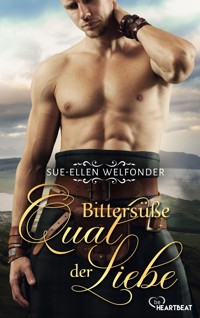

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der MacKenzie Clan - Schottische Legenden

- Sprache: Deutsch

Es lag nicht in ihrer Macht, ihm zu widerstehen ...

Für den attraktiven Highlander Robert MacKenzie wird es nach Jahren unsteten Lebenswandels allmählich Zeit, die Nachfolge seines Vaters anzutreten. Er kehrt in die Highlands zurück. Doch kaum hat er das Land des Clans betreten, werden seine Pläne von einer Jungfrau in Not durchkreuzt ...

Die hübsche Juliana Mackay gerät durch einen Unfall in Roberts starke Arme, und beide können die gegenseitige Anziehung schwer leugnen. Doch Robert muss sich zuerst der Vergangenheit stellen und alles riskieren, bevor er die Liebe einer Frau mit eigenen dunklen Geheimnissen für sich beanspruchen kann.

Historische Liebesromane voll packender Leidenschaft - die Reihe um den MacKenzie Clan von der USA-Today-Bestsellerautorin Sue-Ellen Welfonder:

Band 1: Der Verführer im Kilt

Band 2: Bittersüße Qual der Liebe

Band 3: Der feurige Kuss des Highlanders

Band 4: Mein schottischer Rebel

Band 5: Ritter meiner Leidenschaft

Band 6: Die feurige Braut des Highlanders

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 530

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Cover

Grußwort des Verlags

Über dieses Buch

Titel

Widmung

Danksagungen

Das Vermächtnis des Schwarzen Hirschs

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

Epilog

Über die Autorin

Alle Titel der Autorin

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter

Viel Freude beim Lesen und Verlieben!

Dein beHEARTBEAT-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

Für den attraktiven Highlander Robert MacKenzie wird es nach Jahren unsteten Lebenswandels allmählich Zeit, die Nachfolge seines Vaters anzutreten. Er kehrt in die Highlands zurück. Doch kaum hat er das Land des Clans betreten, werden seine Pläne von einer Jungfrau in Not durchkreuzt ...

Die hübsche Juliana Mackay gerät durch einen Unfall in Roberts starke Arme, und beide können die gegenseitige Anziehung schwer leugnen. Doch Robert muss sich zuerst der Vergangenheit stellen und alles riskieren, bevor er die Liebe einer Frau mit eigenen dunklen Geheimnissen für sich beanspruchen kann.

Sue-Ellen Welfonder

Der feurige Kuss des Highlanders

Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Moreno

Für die Legenden von Lochindorb.Mögen sie auf immer in der Freude strahlend blauer Tage leben und des Nachts die hellsten Sterne funkeln sehen.Mögen sie stets von einer wundervollen goldenen Wärmeund Zufriedenheit durchflutet sein. Und möge ihre unvergleichliche Liebe, die durch all die Jahrhunderte hindurch unvermindert stark geblieben ist,auch in Zukunft und bis ans Ende aller Zeiten wachsen und gedeihen. Dieses Glück wünsche ich ihnen –von ganzem Herzen und aus tiefster Seele.

Danksagungen

Schottland gehört mein ganzes Herz, es ist die Quelle meiner Inspiration, die Leidenschaft hinter jedem Wort, das ich schreibe. Dieses Land zu durchqueren kann sich so anfühlen, als bewege man sich durch ein Märchenland, in dem die Zeit stillsteht und jahrhundertealte Überlieferungen gälischer Heldensagen und Legenden noch immer sehr lebendig sind.

Selbst die abgelegensten Winkel Schottlands sind durchdrungen von Geschichten grandioser Männer und Frauen, wahrer Helden und Heldinnen, die so großherzig und edel waren, dass sie in jeder romantischen Liebesgeschichte vorkommen könnten.

Von einem dieser heroischen Menschen, Lieutenant Colonel T. W. Cuthbert aus dem Clan der Seaforth Highlanders, wurde ich zu der einleitenden Szene dieses Buches inspiriert. Dieser sehr angesehene Mann und aufrichtige Tierfreund starb, als er versuchte, ein ertrinkendes Mutterschaf aus einem kleinen See zu retten. Ich hörte von ihm, als ich an Schottlands wilder Nordwestküste im Eddrachilles Hotel wohnte. Colonel Cuthberts letzte Ruhestätte befindet sich in dem wunderbaren, mit Rhododendron bestandenen Garten des Hotels, und es war dort an seinem Grab, wo ich den Entschluss fasste, wie Robbie und Juliana einander kennenlernen sollten.

Ganz besonders danken möchte ich auch meiner Redakteurin, Karen Kosztolnyk, für ihre nie nachlassende Wärme, Klugheit und ihr Können. Meinen herzlichsten Dank auch an meine treue Freundin Roberta Brown, die allzeit ein solch helles Licht im Dunkeln ist.

Und wie immer möchte ich mich auch bei meinem gut aussehenden Ehemann Manfred, meinem Ritter im realen Leben, für sein Verständnis, seine Geduld und seine Kraft bedanken. Und natürlich auch bei meinem kleinen Em, meinem eigenen vierbeinigen Helden, der ganz genau weiß, dass ich ihn nicht einmal gegen sämtliche Helden aller romantischen Liebesgeschichten dieser Welt eintauschen würde.

Das Vermächtnis des Schwarzen Hirschs

In den nebelverhangenen Tälern von Kintail, einem zerklüfteten Gebiet aus Seen, mit Stechginster und Erika bestandenen Bergen und Moorlandschaften an der Westküste Schottlands, hat immer nur ein Mann regiert. Seit undenklichen Zeiten schon, würden einige vielleicht sogar sagen, hat Duncan MacKenzie, der berühmte Schwarze Hirsch von Kintail, diesen wunderschönen Landstrich sein Eigen genannt.

Das seine und das des großen Hauses der MacKenzie, des mächtigsten Clans der Gegend.

Und wer Kintail besucht, wird selber merken, wie beeindruckend die Erhabenheit und der Zauber dieses Landes oder die großartigen Geschichten, die man sich über das legendäre Oberhaupt des Clans erzählt, sind. Eine trügerische Atmosphäre des Friedens und der Zeitlosigkeit haftet den dunklen Gipfeln und schattigen Seen an, ein Friede, der nur durch die Herrschaft des mächtigen Schwarzen Hirschs – und seines furchterregenden Rufs – ermöglicht wird.

Es gibt nur wenige, die es wagen würden, ihn zu verärgern.

Und fast alle, die es versucht haben, leben nicht mehr.

In letzter Zeit jedoch, während der endlosen Hochlandnächte neben dem Kamin, behaupten die kühneren der Lästerzungen, der Schwarze Hirsch sei viel zu selbstzufrieden geworden und werde seine Herrschaft schon bald an seinen einzigen Sohn und Erben, Robbie MacKenzie, übergeben. Robbie ist ein strammer junger Mann, dem es wie eine nicht gerade aufregende Aufgabe erscheinen muss, ein derart vom Glück begünstigtes Land zu erben, dessen loyale Bevölkerung seinem Clan geradezu treu ergeben ist.

Aber in der sanften Hochlandluft und den ausgedehnten, wolkenverhangenen Bergen von Kintail, in seinen roten Mooren und den leeren Seen ist längst nicht alles so, wie es auf den ersten Blick erscheint.

Denn im entferntesten Winkel dieser ausgedehnten Fläche aus Meer und Bergen beginnen sich Veränderung und Störung auszubreiten, unaufhaltsam ziehen sie über die Heidelandschaft, bis selbst ein so mächtiger Mann wie der Schwarze Hirsch die Wahrheit des Gehörten nicht länger verleugnen kann.

Und auch nicht mehr vor den Belastungen und Erinnerungen der Vergangenheit fliehen kann.

Auch Robbie muss den ihm vom Schicksal vorgeschriebenen Pfad beschreiten.

Einen Pfad, der ein unauflöslicher Bestandteil seines Schicksals ist und ihm von den geflüsterten letzten Wünschen einer schwachen, sterbenden Frau vorgezeichnet wurde.

1. Kapitel

Glenelg, Frühjahr 1344

Duncan MacKenzie entschädigen?« Juliana Mackay starrte ihre Mutter an und strich das dünne alte Plaid glatt, mit dem sie den abgezehrten Körper der Kranken fürsorglich bedeckt hatte. Julianas einzige Hoffnung war, dass sie sich vielleicht verhört und die unvorstellbare Bitte ihrer Mutter missverstanden hatte.

Immerhin hatte sie in den letzten Tagen sehr viel Kraft verloren, und ihre Worte waren nur noch als raues Flüstern zu vernehmen gewesen.

Juliana richtete sich auf, wischte sich ihre Hände an den mehrfach geflickten Röcken ab und kämpfte gegen das Bedürfnis an, vor dem herzergreifenden Anblick, der sich ihren Augen bot, davonzulaufen. Am liebsten hätte sie die grobe Holztür aufgerissen, um aus der hässlichen, kleinen, aus Erde, Heidekrautgeflecht und Stein erbauten Kate hinauszustürzen und davonzulaufen, bis sie alle ihre Pflichten und Sorgen hinter sich gelassen hatte.

Stattdessen aber atmete sie nur tief ein und richtete ihren Blick auf das Torffeuer, das rauchend unter einem schweren Eisenkochtopf brannte. Duncan MacKenzie entschädigen. Die bloße Vorstellung erfüllte sie mit unbändiger Wut.

Aye, sie hatte sich bestimmt verhört.

Für den Fall, dass sie aber doch richtig gehört hatte, straffte sie ihre Schultern und verschränkte ablehnend ihre Arme vor der Brust. Nahm eine Haltung ein, die ebenso sehr dazu dienen sollte, jede weitere Bitte zurückzuweisen, wie auch sich selbst davor zu bewahren, den eigenen Ängsten, der Panik nachzugeben und tausend Flüche auf den Mann herabhageln zu lassen, dessen Familie solches Leid über die ihre gebracht hatte.

Juliana ballte die Fäuste. Duncan MacKenzie verdiente es, hunderttausendmal verflucht zu werden.

Aber sie wusste, dass ein derartiger Ausbruch nur einen weiteren dieser grauenhaften Hustenanfälle bei ihrer Mutter bewirken würde.

»Der Schwarze Hirsch ist einer der vermögendsten Gutsbesitzer im Land«, sagte sie schließlich und gab sich die größte Mühe, den fieberhaften Glanz in den Augen ihrer Mutter – oder die verzweifelte Bitte, die in diesen müden Augen lag – zu übersehen.

Aber selbst in dem schwachen Licht einer einzelnen Talgkerze war nicht zu übersehen, dass Marjory Mackays einst so schönes Gesicht bereits vom Tod gezeichnet war.

Und die Wahrheit, die in dieser Erkenntnis lag, nahm Juliana alle Kraft aus den Gliedern und brachte gleichzeitig das Schlimmste in ihr hervor.

Ihren unbändigen Stolz und ihren Groll und Zorn darüber, dass ihre Mutter, die langjährige Geliebte Kenneth MacKenzies, des von niemandem betrauerten, inzwischen längst verstorbenen Halbbruders des Clanchefs, trotz der Geldzuwendungen und anderer Hilfe, die sie im Laufe der Jahre von dem Oberhaupt des Clans erhalten hatte, gezwungen gewesen war, ihre Kinder in einer armseligen Hütte mit Lehmboden und nur einem einzigen, von einem Ochsenledervorhang abgeteilten Zimmer aufzuziehen.

»Duncan MacKenzie hat dein Leben lang auf dir herumgetrampelt«, fauchte Juliana, während sie mit ihrem Fuß ein lockeres Steinchen aus dem festgestampften Lehmboden herausscharrte. »Er hat deine Verbindung zu seinem Bruder niemals anerkannt, und es hat ihn auch nie gekümmert, dass mein Vater zwei Kinder mit dir hatte – die also des Schwarzen Hirschs eigene Nichte und Neffe sind!«

Stirnrunzelnd hielt sie inne, um den kleinen Stein wieder in den Lehmboden zu treten. »Er veranstaltet üppige Feste in seinem von soliden Mauern umgebenen Eilean Creag Castle, aber dich, die Mätresse seines eigenen Bruders, hat er das Allernotwendigste zum Leben in diesen rauen Bergen hier zusammenkratzen lassen! Und um sein Gewissen zu beruhigen, hat er dir hin und wieder eine Kuh oder einen Beutel Münzen bringen lassen, wenn er sich mal wieder an unsere Existenz erinnerte.«

»Er hatte seine Gründe, Kind«, keuchte Marjory Mackay auf ihrem Strohlager.

Juliana rümpfte die Nase. »Es missfällt mir, dass du auch nur glaubst, du schuldetest ihm etwas.« Sie trat näher an das schäbige Krankenlager ihrer Mutter heran und tupfte ihr mit einem feuchten Tuch über die Stirn. »Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas ... Überflüssigeres gehört.«

Marjory schloss die Augen und holte rasselnd Atem. »Du weißt nicht, wie schlecht die Zeiten waren, und das Essen war damals sehr knapp. Ohne die Großzügigkeit der MacKenzies hättet du und dein Bruder sogar noch ein härteres und ungemütlicheres Leben ertragen müssen. Glaubst du, ich könnte ... diese Welt verlassen, ohne den Mann zu entschädigen, dessen Hilfe meine Kinder vor dem Hungern bewahrt hat?«

»Du wirst nicht sterben.« Juliana wrang das Tuch aus und zerknüllte es mit jedem Wort noch fester, bevor sie es wieder in eine Holzschale mit kühlem Quellwasser eintauchte. »Das lasse ich nicht zu.«

Eine magere, aber doch erstaunlich starke Hand schloss sich um Julianas Handgelenk. »Der Herrgott allein beschließt, wann er jemanden zu sich ruft, Kind, aber ich ...« Ein Hustenanfall zwang Marjory, sich zu unterbrechen, und der rosafarbene Speichel, den Juliana sie wieder aushusten sah, zerriss ihr fast das Herz.

»Wenn der liebe Gott oder seine wunderbaren Heiligen auch nur einen Funken von Barmherzigkeit in ihren beschwingten Seelen haben, werden sie Wunder bewirken, um dich wieder ganz gesund zu machen«, versetzte Juliana schärfer, als sie es beabsichtigt hatte.

»Du musst tun, was ich dir sage, und dem Schwarzen Hirsch die Gelder überbringen. Ich habe auch ein Schreiben für ihn, das ich verfasst habe, als ich spürte, dass es bald mit mir zu Ende geht.« Marjory setzte sich auf ihrem Strohlager ein Stückchen auf und richtete ihren glasigen Blick auf das zusammengerollte Pergament, das auf dem einzigen Tisch der Kate lag.

»Mir bleibt nicht mehr viel Zeit«, fügte sie hinzu und drückte noch einmal Julianas Handgelenk, bevor sie, sichtlich geschwächt von der Anstrengung, ihre Hand wieder auf das Plaid zurückfallen ließ. »Ich möchte, dass die Angelegenheit erledigt wird.«

Juliana, die dem Blick ihrer Mutter gefolgt war, presste die Lippen zusammen und sagte nichts. Sie hatte ihre Mutter mühevoll auf diesem kostbaren Stück Pergament herumkritzeln sehen – und der liebe Himmel mochte wissen, wie sie überhaupt daran gekommen war. Oder an das Tintenhörnchen und die Feder, die so arglos neben dem zusammengerollten Schreiben lagen. Solche Luxusgegenstände waren nämlich äußerst rar in diesem engen, fast vollständig von der Außenwelt abgeschnittenen Tal, in dem sie lebten.

»Duncan MacKenzie hat Geld genug – mehr als genug!«, sagte Juliana mit einem ungehaltenen Blick auf die rostige, mit einem Eisenriegel versehene Geldkassette, in der ihre Mutter das Geld verwahrte, das ihr Bruder Kenneth ihnen schickte.

Schwer verdientes Geld, das für den persönlichen Gebrauch ihrer Mutter bestimmt war und nicht dazu, gehortet und nicht ausgegeben zu werden.

Und schon gar nicht, um dem berüchtigten Schwarzen Hirsch übergeben zu werden, um dessen ohnehin schon übervolle Geldkassetten noch weiter anzufüllen.

Juliana erstickte fast an ihrer Wut, und bitterer Groll durchströmte sie wie ein tiefer, dunkler Fluss, als sie stirnrunzelnd die schäbige alte Geldkassette ihrer Mutter ansah. Denn ihre Mutter hätte das Geld wirklich sehr viel besser nutzen können. Wenn sie es dazu verwendet hätte, das undichte Strohdach ihrer Kate zu erneuern oder die unzähligen Löcher in den Stein- und Lehmmauern reparieren zu lassen, hätten ihre Beschwerden vielleicht keine so furchtbare Wende zum Schlechteren genommen.

Doch so, wie die Dinge lagen, konnte Juliana nur für die Genesung ihrer Mutter beten – oder den Herrgott um eine friedliche Erlösung von ihren Qualen bitten.

Und den Schwarzen Hirsch von Kintail in die tiefste und abscheulichste aller Höllen wünschen.

Sie konnte nur hoffen, dass ihr Zorn und Groll ihr nicht zu deutlich anzusehen waren, als sie sich ihrer Mutter wieder zuwandte. »MacKenzie hat dir keine Hilfe mehr zukommen lassen, seit Kenneth und ich erwachsen sind. Wenn dieser Mann je eine Entschädigung von dir gewollt hätte, hätte er sie inzwischen längst verlangt«, erklärte sie und war selbst erstaunt darüber, wie ruhig ihre Stimme klang.

Dann nickte sie empört in Richtung Geldkassette. »Dieses Geld stammt von Kenneth – deinem Sohn, was du bitte nicht vergessen solltest. Und ich kann dir versichern, dass er, wenn er hier wäre, genau dasselbe wie ich sagen würde. Duncan MacKenzie ist ein harter, sturer Mann. Er braucht keine Entschädigung.«

Juliana hielt inne, um das feuchte Tuch noch einmal auf die fieberheiße Stirn ihrer Mutter zu legen, und biss sich auf die Lippe, um die Flut von Schimpfworten zu unterdrücken, die ihr auf der Zunge brannten. »Bei meiner Seele, Mutter, wenn du die Wahrheit wissen willst ... es gibt so manche, die behaupten, dass Duncan MacKenzie den Teufel in sich hat, und du weißt, dass er schon immer sehr nobel und auf großem Fuß gelebt hat. Ich bezweifle, dass er deine Geste auch nur zu schätzen wissen würde. Warum willst du ihm also eine solche Gunst erweisen?«

Ein tiefer, unsicherer Seufzer entrang sich Marjorys ausgedörrten Lippen. »Wie kannst du nur so blind sein, Kind? Siehst du denn nicht, dass die Sache kaum etwas mit dem Geld an sich zu tun hat – oder auch nur mit der Frage, ob der Schwarze Hirsch die Botschaft, die du ihm überbringen sollst, verstehen oder nicht verstehen wird?«

»Ich sehe nichts außer purer Torheit, und ich wünschte, du würdest von solch närrischen Ideen Abstand nehmen«, versetzte Juliana, während sie mit ihrer Stiefelspitze ein weiteres Steinchen aus dem sauber gefegten Lehmboden herausscharrte.

»Dann habe ich es leider versäumt, dir beizubringen, so viel Weitblick an den Tag zu legen, wie ich es mir gewünscht hätte.« Marjorys Finger umklammerten das dünne Plaid, das sie bedeckte. »Denn viel wichtiger als die Annahme oder die Ablehnung meines Geschenks durch diesen guten Mann ist der Trost, den ich durch seine Übergabe finden werde. Und solange auch nur noch ein Hauch von Leben in mir ist, bitte ich dich, meine Wünsche zu erfüllen, Kind.«

»Dieser gute Mann.« Juliana konnte sich die spöttische Bemerkung nicht verkneifen. Gleichzeitig lief es ihr kalt über den Rücken, als ihr die Kapitulation bewusst wurde, die schon in ihren nächsten Worten lag. »Kenneth wird furchtbar aufgebracht sein, wenn er davon hört.«

»Das mag ja sein, aber dein Bruder ist nicht hier, und wir können auch nicht wissen, wann er das nächste Mal beschließt, uns einen seiner seltenen Besuche abzustatten. Ich möchte die Sache jetzt erledigt wissen, damit ich ...« Marjory unterbrach sich, um sich auf einen Ellbogen aufzustützen, und richtete dann einen entschiedenen Blick auf Juliana. »Damit ich diese Welt in Frieden verlassen kann.«

»Und ich kann nicht einfach in die Heide hinausmarschieren und dich hier ganz alleine ... sterben lassen.« Juliana ließ sich neben dem Strohlager ihrer Mutter auf die Knie fallen und strich ihr eine feuchte Haarsträhne aus der Stirn. Marjory Mackay hatte das gleiche schöne, flammend rote Haar wie Juliana. »Ich kann es einfach nicht.«

»Du kannst es, und du wirst es, weil du stark bist, mein Kind«, widersprach ihre Mutter und nahm einen von Julianas dicken roten Zöpfen in die Hand. »Lass uns nun Abschied nehmen, mein liebes Herz, und gib mir dein Wort darauf, dass du tun wirst, worum ich dich gebeten habe.«

Wieder biss Juliana sich auf die Lippe und schüttelte noch immer abwehrend den Kopf, während heiße Tränen so ungehindert über ihre Wangen rannen, dass sie von ihnen geblendet wurde.

»Ich bitte dich nur darum, damit ich Frieden finde«, beharrte ihre Mutter und ließ Julianas Zopf los, um mit ihren zitternden kalten Fingern die Wange ihrer Tochter zu berühren. »Versprich es mir, mein Kind. Ich bitte dich. Schwör mir, dass du es tun wirst – und dass du dich morgen schon beim ersten Hahnenschrei auf den Weg nach Kintail machen wirst. Damit ich ...«

»Herrgott noch mal, sag es bitte nicht noch mal!«, bat Juliana und wunderte sich, dass ihre Knie ihr nicht den Dienst versagten, als sie sich erhob. »Wenn es dir so wichtig ist, dann werde ich es tun ... ich werde diese Angelegenheit für dich erledigen, das verspreche ich dir«, versicherte sie ihrer Mutter, obwohl die Worte sich wie bittere Asche auf ihrer Zunge anfühlten.

Dann schluckte sie, straffte ihre Schultern und holte tief Luft. »Aye, ich gebe dir mein Wort darauf, dass die Sache schon fast so gut wie erledigt ist.«

*

Später, als Dunkelheit sich über die Küste von Kintail legte und abendliche Stille sich rund um die soliden Mauern von Eilean Creag Castle, der von Seen umgebenen Festung des Clans MacKenzie, ausbreitete, ging Lady Linnet noch immer unruhig in dem gut ausgestatteten Arbeitszimmer der Burg hin und her. Sie war eine noch immer sehr gut aussehende Frau in mittleren Jahren, die das gleiche flammend rote Haar wie Juliana hatte.

Ein ungutes Gefühl beschlich Linnet und begleitete sie bei jedem ihrer Schritte. Ein anhaltendes Frösteln, das so unangenehm war wie die tintenschwarzen Schatten in den Ecken der Bibliothek, bis zu denen der Schein des in dem riesigen Kamin prasselnden Feuers nicht ganz vordrang.

Linnet versuchte mit aller Kraft, dieses ihr zu ihrem Unbehagen so vertraute Gefühl zu unterdrücken, als sie an einem der hohen Rundbogenfenster stehen blieb und auf das schiefergraue, stille Wasser des Loch Duich hinuntersah.

Normalerweise empfand sie den Ausblick aus diesem Zimmer als sehr beruhigend. Sie kam in der Tat sogar sehr oft hierher, weil die einsame Schönheit der leeren Küsten und der mächtigen, mit Heidekraut bestandenen Berge, die das Land wie eine endlose Kette durchzogen, all die unwillkommenen Gedanken abmildern konnte.

Bis jetzt.

Denn an diesem Abend lasteten schwerwiegendere Sorgen als die üblichen auf ihren Schultern und beschäftigten ihre zunehmend aufgewühlteren Gedanken.

Sie hatte tatsächlich nicht einmal einen Blick für diese herzergreifend schöne Welt übrig, die so still und friedlich hinter den hohen Fenstern lag. Sie hörte noch nicht einmal den scharfen Wind, der vom nicht allzu fernen Meer herüberwehte, die dunklen Gewässer des Loch Duich kräuselte und an Eilean Creags nächtlich dunklen Wehrgängen und Türmen vorbeipfiff.

Denn statt den Wind zu hören, hatte Lady Linnet das Geräusch von Bienen in den Ohren.

Einer Vielzahl laut summender Bienen.

Das meistgefürchtete Geräusch, das sie je quälte – das Geräusch, auf das immer eine ihrer Ahnungen folgte.

Ihrer Visionen.

Als siebte Tochter einer siebten Tochter war sie mit diesem Fluch geschlagen, und obwohl sie in den letzten Jahren weitgehend von ihm verschont geblieben war, schien er nun noch heftiger denn je zurückzukehren. Und dabei hätte gerade dieser Abend doch mit nichts anderem als Feierstimmung und Freude erfüllt sein müssen, da sie endlich Nachricht erhalten hatten, dass Robbie MacKenzie, ihr Stiefsohn, nach langer, langer Zeit nach Eilean Creag zurückkehren würde.

»Zehn lange Jahre«, bemerkte sie an ihren Ehemann, Duncan MacKenzie gerichtet, hoffend, dass ihre Stimme ruhig und gelassen klang. Sie hätte es selbst nicht sagen können, da das Summen der Bienen in ihrem Kopf inzwischen geradezu ohrenbetäubend laut geworden war.

Ein albtraumhafter Lärm, der ihr den Verstand zu rauben drohte und sie schwach und überaus verwundbar machte.

Linnet befeuchtete ihre Lippen und verschränkte ihre Finger, um ihr Zittern zu verbergen. »Glaubst du, dass er wirklich endlich kommt?«

Ihr Ehemann stellte den Weinkelch ab, aus dem er gerade getrunken hatte, und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Du denkst doch nicht, er würde es nicht wagen, herzukommen? Weil er weiß, dass sich seine Verlobte auf dem Weg hierher befindet? In diesem Augenblick schon, während wir uns noch darüber unterhalten?«

Ein Frösteln durchlief Linnet bei dem Wort Verlobte – eine tiefgehende, atemberaubende Kälte, die bis in ihre Zehenspitzen ging und sie völlig einzuhüllen und zu umschließen schien.

Aber noch immer kämpfte sie dagegen an, ignorierte die verräterischen Zeichen und zog fröstelnd ihr wollenes Umschlagtuch ein wenig fester um die Schultern. »Hältst du es für klug, dass er Lady Euphemia heiratet?«, fragte sie ihren Gemahl mit einer leisen Herausforderung in ihrer Stimme. »Die Tochter eines Mannes, den du selbst einmal als Geißel der Heide bezeichnet hast?«

Duncan winkte ab und schüttelte sein dunkles Haupt. »Wir haben uns für sie entschieden, weil sie die Tochter dieses Schurken ist«, erinnerte er seine Frau, während er zu ihr trat und seine Hände auf ihre Schultern legte, um sie zärtlich zu massieren. »Es ist ein notwendiges Bündnis, wenn wir jemals wahren Frieden in diesen Bergen hier genießen wollen.«

»Und wenn der Junge nun keinen Gefallen an ihr findet?« Dieser Einwand kam von einem großen, narbengesichtigen Mann, der im Schatten einer Fensterlaibung saß. »Wäre es nicht klüger, Robbies Heimkehr abzuwarten und dem Jungen ein wenig Zeit zu lassen, sich wieder einzugewöhnen, bevor wir das Mädchen kommen lassen?«

»Ah, da spricht mal wieder die immerwährende Stimme der Vernunft.« Duncan warf Sir Marmaduke Strongbow, der sein bester Freund und Schwager war, einen ärgerlichen Blick zu. »Euphemia MacLeod ist schon auf dem Weg hierher – wie du ganz genau weißt. Sie jetzt wieder zurückzuschicken, wäre ein geradezu unverzeihlicher Affront.«

»Solche Kränkungen könnten sich unter Umständen als das geringere Übel erweisen, falls das Mädchen Robbie nicht gefällt«, versetzte Sir Marmaduke, den die berühmte finstere Miene des Schwarzen Hirschs noch nie hatte einschüchtern können. Und deshalb richtete er nun auch einen durchdringenden Blick auf seinen langjährigen Freund und Lehnsherrn. »Vielleicht hast du ja übereilt gehandelt.«

»Übereilt?« Duncans dunkle Brauen zogen sich zusammen. Mit einem verächtlichen Schnauben, das ganz unverkennbar Sir Marmaduke galt, schlenderte der gefürchtete Schwarze Hirsch zum Tisch zurück, schenkte sich ein wenig von dem Rotwein nach und stürzte ihn in einem Schluck hinunter.

»Der Junge ist in den letzten Jahren überall im Land herumgereist, hat getan, was ihm beliebte, und sich mit seiner Tapferkeit einen Ruf erworben, der nicht weniger makellos ist als der deine«, erklärte er, und sein hitziger Blick schien Sir Marmaduke geradezu zum Widerspruch herauszufordern. »Robbie hat mir sein Versprechen, sein feierliches Wort darauf gegeben, die kleine MacLeod zu heiraten, bevor er von hier wegging. Glaubst du etwa, er würde seine Ehre jetzt beschmutzen ... indem er sich weigert, sie zu seiner Frau zu machen?«

Wie stets ein Ausbund an Besonnenheit, hielt Sir Marmaduke seinen Blick noch immer unverwandt auf seinen Freund gerichtet. »Ich bin mir sicher, dass er sein Versprechen halten wird«, sagte er und verschränkte seine Arme vor der Brust – mit einer so sorgfältig eingeübten Geste, dass er Duncans Geduld damit geradezu unerträglich strapazierte. »Aye, ich zweifle nicht daran, dass er Wort halten und sich seine Ehre bewahren wird. Ich wünschte nur, er hätte ein bisschen Zeit gehabt, sich ... darauf einzustellen.«

»Herrgott noch mal!« Duncans tiefblaue Augen funkelten vor Empörung. »Er hatte zehn volle Jahre, um sich darauf einzustellen – oder anderswo genügend süße Weiblichkeit zu kosten, falls du das vergessen hast. »Zehn Jahre«, wiederholte Duncan, und sein Ton – wie auch das Zucken um sein Kinn – verrieten, dass er keineswegs die Absicht hatte, nachzugeben. »Die kleine MacLeod wird ihm schon gefallen. Sie hat ein angenehmes Äußeres und ist auch gar nicht dumm – im Gegensatz zu diesem Esel, den sie ihren Vater nennt.«

So manch einer würde darauf vielleicht entgegnen, dass Robbie auch so einen Vater hat, glaubte Linnet Sir Marmaduke sagen zu hören. Und ob er die Worte nun tatsächlich ausgesprochen hatte oder nicht, ihr Ehemann reagierte jedenfalls mit einem ungehaltenen Fluch darauf.

Oder bildete Linnet sich zumindest ein.

Denn schließlich konnte sie ohnehin nicht viel von dem Gespräch der Männer hören, weil das schier unerträgliche Summen in ihren Ohren inzwischen seinen Höhepunkt erreicht hatte.

Ohne die Männer zu beachten, an deren unaufhörliches Gefrotzel sie sich längst gewöhnt hatte, kehrte sie ihnen den Rücken zu, um ihre Verunsicherung und den Schweiß, der ihr plötzlich auf der Stirn stand, vor ihnen zu verbergen. Fest entschlossen, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen, starrte sie in das Kaminfeuer und beobachtete die leuchtend roten Flammen, die an den munter brennenden Holzscheiten emporzüngelten.

Leuchtend rote Flammen, die sich schon kurz darauf in das offene Haar einer großen, schlanken jungen Frau verwandelten, das ihr in glänzenden, rotgoldenen Kaskaden über den Rücken fiel. Wundervolles welliges Haar, das der jungen Frau bis zu den Hüften reichte und wie der hellste Sonnenschein schimmerte und leuchtete.

Das Mädchen hatte eine sehr aufrechte, stolze Haltung, und jeder Zentimeter ihres wundervollen Körpers schien eine geradezu unbeschreibliche Freude auszustrahlen. Und irgendwo tief in Linnets Innerstem, in einem verborgenen, abgelegenen Winkel und in sicherer Entfernung von ihrem wild pochenden Herzen und den kalten Schweißtropfen, die sich zwischen ihren Brüsten sammelten, wusste sie mit einem Mal, dass es die Braut ihres Stiefsohnes war, die sie dort in den Flammen sah.

Und dies war eine Tatsache, die sie nicht einmal bestritten hätte, wenn das Mädchen nicht vor dem berühmten Heiratsstein der MacKenzies gestanden hätte. Denn dieser große, blau getönte, mit uralten keltischen Runen bedeckte Stein mit einem nahezu perfekten Loch in seiner Mitte war der wichtigste Bestandteil bei jeder Hochzeitsfeier der MacKenzies und der Stolz des ganzen Clans.

Weil er eine jahrhundertealte Tradition des Clans symbolisierte.

Und der ehrwürdigste Glücksbringer des Clans MacKenzie war.

Aye, die schöne Maid mit den flammend roten Haaren konnte niemand anderes als Robbies Braut sein.

Linnet, die inzwischen so heftig zitterte, dass ihre Knie unter ihr nachzugeben drohten, rang mit sich, um nicht zu schwanken und Haltung zu bewahren, während sie gleichzeitig unter Aufbietung all ihrer Willenskraft versuchte, die junge Frau dazu zu bringen, sich umzudrehen, damit sie ihr Gesicht sehen konnte.

Doch solche Visionen konnten weder herbeigerufen noch gesteuert werden, wie Linnet sehr wohl wusste. Und während sie noch in das Feuer starrte, begann das Bild schon wieder zu verschwimmen und zu verblassen, bis das rot schimmernde Haar wieder nur noch die emporzüngelnden Flammen waren und die schöne junge Frau und der berühmte Heiratsstein verschwunden waren, als hätte es sie nie gegeben.

»Sir ...«, begann Linnet, als sie endlich ihre Stimme wieder fand, in ihrer Nervosität völlig vergessend, wie sehr ihr Mann es hasste, wenn sie ihn mit diesem Titel ansprach. »Duncan«, berichtigte sie sich rasch, noch immer sorgfältig darauf bedacht, ihm den Rücken zuzukehren und sich wenigstens den Anschein von Gelassenheit zu geben. »Du sagst, Euphemia MacLeod sei ein hübsches Mädchen. Ich wüsste zu gern, ob sie ... rote Haare hat? So wie ich vielleicht?«

»Nein, sie ist dir absolut nicht ähnlich.« Duncans Antwort ließ nicht lange auf sich warten und war bedauerlicherweise auch genau die, die Linnet bereits befürchtet hatte. »Euphemia MacLeod ist dunkelhaarig. Sie ist ein kleines, zartes Ding mit dunkelbraunem Haar und dunklen Augen. Sie wird eine brauchbare Braut abgeben.«

»Eine brauchbare Braut«, bestätigte Linnet beklommen. Aber nicht für unseren Robbie.

Das Letztere blieb natürlich unausgesprochen.

*

Kintail.

Robbie MacKenzie brachte sein trittsicheres Hochlandpferd auf einem windgepeitschten Gebirgskamm zum Stehen und ließ seinen Blick über die Heidelandschaft schweifen, die sich nach allen Seiten hin vor ihm erstreckte. Dann holte er tief Luft und war sich schon beinahe sicher, dass sein Herz vor Wonne platzen würde, nachdem er nun endlich die Grenze zu den Ländereien seines Vaters überschritten hatte.

Wild, zerklüftet und sonnenbeschienen erstreckten sich die Berge, Moore und Täler seines Vaterlands in alle Richtungen, bis sie irgendwo in der Ferne hinter einem breiten, wolkenverhangenen Horizont verschwanden. Geliebte, wundervolle Landschaften, nach denen er sich in jeder Nacht während der zehn langen Jahre seiner Abwesenheit gesehnt hatte.

Notwendige Jahre, die er gebraucht hatte, um sich seinen Ruf als tapferer Kämpfer zu erwerben, die aber trotzdem eine harte Probezeit für ihn gewesen waren. Und nun war er ein erwachsener Mann mit Fähigkeiten, der zwar nicht unbedingt begierig, aber durchaus in der Lage war, in die Fußstapfen seines mächtigen Vaters zu treten.

Und auch die Tochter eines rivalisierenden Clanoberhaupts zur Frau zu nehmen, um so den Frieden in diesem rauen Hochland zu gewährleisten.

»Grundgütiger Himmel«, murmelte er, als er Kintail in seinem schönsten Frühlingsstaat betrachtete, und fühlte sich ganz und gar überrumpelt von den tiefgehenden Gefühlen, die ihn durchfluteten.

Gott, aber nicht einmal der Gedanke an Euphemia MacLeod, das Mädchen, das er zu heiraten versprochen hatte, ohne es bisher auch nur gesehen zu haben, konnte heute seine Freude dämpfen. Und wenn das Glück auch nur ein kleines bisschen auf seiner Seite war, würde Lady Euphemia sich vielleicht als gar keine so schlechte Partie erweisen. Womöglich überraschte er sich ja sogar noch selbst und fand an ihr Gefallen – vorausgesetzt, dass sie warmherzig, üppig, vollbusig und ... sehr, sehr weiblich war.

Und falls nicht ... dann war es eben so.

Dann würde er mit dem vorliebnehmen, was er bekam.

Das forderte allein schon seine Ehre.

Aber für diesen einen gesegneten Moment, dieser vollkommensten Mittagszeit, die er sich hätte wünschen können, würde er sich durch nichts sein Glück trüben oder sich die Freude an der Heimkehr stehlen lassen. Der Höhenrücken, den er für seinen Ausblick ausgewählt hatte, war mit Erika, aber auch mit Weißbirken und hohen Kiefern bestanden, während an den etwas entfernteren Bergen tiefe, dunkelblaue Schatten und funkelnde weiße Schneeflecken zu sehen waren.

Und, oh Freude über Freude, hinter diesen Bergen warteten Loch Duich und Eilean Creag Castle, die jetzt zwar noch vor seiner Sicht verborgen waren, aber dennoch schon ganz in der Nähe lagen.

Und ihn riefen, bis er versucht war, aus dem Sattel zu springen und in großen, gierigen Zügen die salzhaltige, nach Stechginster und Wacholder riechende Luft einzuatmen. Oder sogar seine Kleider abzustreifen und sich splitternackt im Heidekraut zu wälzen!

Bei Gott, ja, es tat gut, wieder daheim zu sein.

Das dachte er zumindest, bis er nur wenige Momente später ein wütendes Geschrei, das verzweifelte Blöken eines Schafes und die Geräusche wilder Schläge hörte, die aus den Birken und Wacholdersträuchern zu seiner Linken kamen. Die Panik in den schrillen, eindeutig von einer Frau ausgestoßenen Schreien bezwang fast augenblicklich seine Fröhlichkeit, und kalte, nackte Angst begann den Frieden zu verdrängen, den er gerade noch empfunden hatte.

Eine Angst, die sich mit eisigen Fingern um sein Herz legte, als der Krawall genauso schnell wieder abbrach, wie er begonnen hatte, und das ohrenbetäubende Geschrei jäh verstummte.

Von einem Augenblick zum nächsten störte nichts anderes mehr die Stille als das erregte Blöken des Schafes, zu dem sich nun das gleichermaßen aufgeregt klingende Wiehern eines Pferdes und das unangenehme Dröhnen seines eigenen wild pochenden Herzens in seinen Ohren gesellte.

»Heilige Maria Muttergottes!«, brüllte er und gab seinem Pferd die Sporen, um es durch das stachelige Gestrüpp aus Wacholderbüschen und Stechginster zu treiben. Ach, du liebe Güte, wäre es ihm beinahe entfahren, als das Tier aus dem Unterholz hervorbrach, aber die Worte blieben ihm in der Kehle stecken, als er den furchtbaren Anblick vor sich sah.

Er sprang aus dem Sattel und blickte sich um, sah aber nur das struppige Pferd, dessen aufgeregtes Wiehern er vorher schon gehört hatte. Das bemitleidenswert magere alte Tier stand inmitten von Felsbrocken und beobachtete ihn schnaufend, nervös und mit weit aufgerissenen Augen, als er sich ihm behutsam näherte. Eine lederne Reisetasche, die entweder beiseitegeworfen worden war oder sich aus ihren Befestigungen gelöst hatte, lag offen auf einem platt gedrückten Büschel Glockenheide, und eine Menge guter schottischer Silbermünzen war aus ihr auf den torfigen Erdboden herausgerollt.

Das blökende Schaf, ein bis auf die Haut durchnässtes Muttertier, stand neben einem kleinen schwarzen See, schüttelte sich das Wasser aus seinem öligen Fell und sah mehr verärgert als verängstigt aus.

Das Mädchen, dessen schrille Schreie Robbie das Blut in den Adern hatten gefrieren lassen, stand ein ganzes Stück vom Ufer entfernt in diesem kleinen See. Das Wasser reichte ihr schon bis zur Taille, ihr Kleid war an der Vorderseite zerrissen und gab den Blick auf zwei üppige, vor Nässe glitzernde Brüste frei, an deren harten rosa Spitzen sich kleine Wassertropfen sammelten.

Aber es war die halbmondförmige Schnittwunde an ihrer Stirn, die Robbies Aufmerksamkeit besonders erregte und ihn dazu veranlasste, sich mit Stiefeln, Plaid und Schwert in den eisig kalten See hineinzustürzen.

Frisches Blut sickerte aus der Wunde der jungen Frau und verfärbte sich zu einem etwas helleren Rot, während es über das schönste Gesicht lief, das Robbie je gesehen hatte.

Sie schwankte in dem vom Torf gefärbten Wasser, schwenkte hilflos ihre Arme und starrte ihn aus leeren Augen an, während sie den Mund zu einem stummen, grauenhaften Schrei aufriss.

»Halt durch, Mädchen!« Robbie fand endlich seine Stimme wieder, als er so schnell wie möglich auf sie zuwatete, wobei der schlammige Grund des Sees und seine Kleider ihn jedoch sehr stark behinderten. »Ich habe dich gleich!«

Als er allerdings gerade die Entfernung zwischen ihnen überbrückt hatte und nach ihr greifen wollte, verdrehte sie ihre seltsam leeren Augen und glitt unter die Wasseroberfläche, unter der sie, bis auf die sich blähenden Röcke ihres zerrissenen Kleids, ihren Scheitel und zwei rotgoldene Zöpfe, fast vollständig verschwand.

Nein, berichtigte Robbie sich, als er die junge Frau, die zum Glück noch atmete, auf die Arme nahm und sie aus dem See hinaus ans Ufer trug.

Ihr Haar war gar nicht rotgolden, sondern von einer sehr seltenen, geradezu flammend roten Farbe.

Aye, das war es.

Die schöne Fremde hatte flammend rotes Haar.

Und als er sich auf die Knie niederließ und sie behutsam auf eine grasbewachsene, mit zarten gelben Butterblumen bestandene Stelle legte, wusste Robbie nur noch eins – dass er diese Frau begehrte wie noch keine andere zuvor.

2. Kapitel

Ja, er wollte zur Hölle fahren und sich in ihren Flammen rösten lassen, wenn er jemals etwas leidenschaftlicher begehrt hatte! Stirnrunzelnd blickte Robbie auf, um den Fluch noch einmal in die unendlich weite Himmelskuppel über ihnen hinauf zu wiederholen. Und bei jedem seiner Worte schlug sein Herz noch schneller, obwohl die rothaarige Schönheit mit geradezu bemerkenswerter Gleichgültigkeit auf sein erstaunliches Bekenntnis reagierte.

Oder vielmehr gar nicht reagierte.

Ganz im Gegensatz zu ihm.

Ein jähes, beinahe schmerzhaftes Bewusstsein ihrer Nähe löste ein Kribbeln auf seinem Rücken aus und verkrampfte ihm den Magen, während er auf die junge Frau hinunterblickte und sie anstarrte, als wären sie beide in einem gespenstisch stummen Traum gefangen. In einer Welt, die plötzlich tödlich still geworden war. Das Wunder, die Ehrfurcht, der Zauber von vorhin waren nun mit etwas ... Unbeschreiblichem gefärbt.

Robbies Herz pochte, denn dieses Unbeschreibliche war immerhin real genug, um ihm ein fast schmerzhaftes Gefühl der Unzulänglichkeit zu vermitteln.

Er befeuchtete seine Lippen. »Um Himmels willen, Mädchen – kannst du mich hören?«, fragte er und musste gegen das Bedürfnis ankämpfen, sie an den Schultern zu packen und zu schütteln, um ihr beängstigendes Schweigen zu beenden.

Er blinzelte, und seine Kehle wurde eng, als ihm ein furchtbarer Gedanke kam.

Er war doch nicht all diese Meilen durch die Heide geritten, um ... so etwas mit ansehen zu müssen. Um das Lebenslicht eines jungen Mädchens, dessen Schönheit und Lebensfreude hätten heller strahlen müssen als ein Stern, unter seinen Händen erlöschen zu sehen. Aber ihre fein geschnittenen Züge blieben völlig ausdruckslos, und obwohl ihre schönen, sinnlichen Lippen leicht geöffnet waren, kam nicht ein einziges Wort aus ihrem Mund. Und ihre auffallend grünen, von dichten schwarzen Wimpern gesäumten Augen, die er nur so kurz gesehen hatte, blieben fest geschlossen.

Nicht einmal ihre Augenlider zuckten.

Mit grimmig entschlossenem Gesichtsausdruck befeuchtete Robbie erneut seine Lippen. Gott, aber er hätte schwören können, dass sein Mund mit Staub gefüllt war! Der bloße Gedanke daran ließ ihn schon erschaudern. Ihr Mund dagegen sah alles andere als trocken aus. Und ihre vollen, sinnlichen Lippen wirkten ungemein verführerisch. Selbst jetzt, obwohl sie bewusstlos war.

»Jesus ...« Er erschauderte – und nicht etwa, weil er in seinen nassen, kalten Kleidern fror. Er musste sich zwingen, an etwas anderes zu denken, und gelobte sich im Stillen, seinen Blick nicht wieder tiefer als bis zu ihrer Nase hinabgleiten zu lassen.

Ihrer übrigens ganz entzückenden kleinen Nase, wie er nicht umhin konnte, zu bemerken.

Und so wappnete er sich gegen den Gedanken, dass die Selbstdisziplin, auf die er immer so stolz gewesen war, ihm nun unerbittlich zu entgleiten drohte, und strich dem Mädchen ein paar Strähnen ihrer feuchten, blutdurchtränkten Haare aus der Stirn. Eine unbeschreibliche Erleichterung durchflutete ihn, als sie darauf ein leises Stöhnen von sich gab.

Die ersehnte Bestätigung dafür, dass sie noch lebte, ein hoffnungsvolles, von der Schwerfälligkeit seiner Berührung hervorgerufenes Zeichen.

Von seiner stümperhaften Unsicherheit, unter der er bisher noch nie gelitten hatte, auch wenn er schlimmere Wunden gesehen oder versorgt hatte als den halbmondförmigen Schnitt direkt unterhalb ihres Haaransatzes, den ihr das Schaf mit einem seiner Hufe zugefügt haben musste.

Es war eine zum Glück nicht allzu tiefe Wunde, die aber dennoch ausgesprochen unnötig war.

Wie seine stoffelige Unbeholfenheit.

Wie sein Unvermögen, das Mädchen aus seiner Ohnmacht zu erwecken.

Robbie verzog das Gesicht, als er sich immer unbehaglicher zu fühlen begann. Von irgendwo tief in seinem Innersten stiegen nämlich plötzlich lang verdrängte Emotionen auf, als erwachten sie aus einem langen Winterschlaf. Und da er wusste, dass es klüger war, diese Empfindungen zu ignorieren, holte er mehrmals ganz tief Luft. Als die erhoffte Ruhe sich aber nicht einstellen wollte, fluchte er ärgerlich und versuchte, mit purer Willenkraft das Zittern seiner Hände zu bezwingen.

Es wäre auch wirklich alles sehr viel einfacher, wenn ihr zerrissenes Mieder ihm nicht einen Blick auf die verführerischen Rundungen ihrer üppigen Brüste und deren harten kleinen Spitzen gewähren würde. Oder ihre durchnässten Röcke nicht so weit hinaufgerutscht wären, dass er die anmutige Biegung ihrer Hüften und ihre wohlgeformten nackten Oberschenkel sehen konnte.

Und der Himmel möge ihm beistehen, aber es wäre eine sogar noch größere Erleichterung für ihn, wenn ihn nicht das eigenartige Gefühl beschliche, dass die Erde sich jeden Augenblick unter seinen Füßen auftun und ihn mit Haut und Haar verschlingen würde.

Ihn, das nasse rothaarige Mädchen und die ganze Ehre und Ritterlichkeit, die er sich in den letzten zehn Jahren erworben hatte!

Doch je mehr er sich bemühte, die Fassung zu bewahren, desto mehr entglitt ihm die Kontrolle, bis er sich schließlich völlig sicher war, dass sich sogar seine größten Bemühungen als umsonst erweisen würden.

Das erkannte er mit der gleichen Sicherheit, mit der er wusste, dass seine Finger ebenso sehr ihretwegen zitterten, wie von seinem unverhofften Bad in dem eisig kalten See, in den er gesprungen war, um sie zu retten.

Denn er hatte das ungute Gefühl, dass er es bald schon sein würde, der gerettet werden musste!

Robbie betrachtete sie aus schmalen Augen, während er eine ihrer von der Kälte geröteten Hände zwischen die seinen nahm und ihre Finger rieb. Kalte, aber schlanke, anmutige Finger mit sauberen, kurz geschnittenen Nägeln. Sie hatte hübsche Hände, deren Vollkommenheit nur die von der Arbeit raue Haut an ihren Unterseiten störte.

Die Schwielen an ihren Handflächen, die sie als einfaches Mädchen aus dem Volk kennzeichneten.

Wie die Flicken an ihren abgetragenen Röcken und die abgewetzten Stiefel, in denen ihre Füße steckten. Robbie warf einen Blick auf ihren genauso schäbig aussehenden Geldbeutel und die überall zwischen den dürren Grasbüscheln verstreuten Silbermünzen. Sie glitzerten in der Sonne, und zu seinem eigenen Erstaunen beschäftigte ihn viel mehr die Frage, wieso der Nachmittag nach wie vor so strahlend schön sein konnte, als die, wie ein Mädchen aus solch offensichtlich armen Verhältnissen an so viel Geld gekommen war.

Ja, so verkrampft, verwirrt und ratlos, wie er war, erschien es ihm schon beinahe wie ein Wunder, dass noch keine dunklen Wolken aufgezogen waren und noch keine Regentropfen auf die glatte, unbewegte Oberfläche des kleinen Sees prasselten.

Doch es war alles noch genauso wie zuvor unter der schräg stehenden Hochlandsonne oder an dem Leben um ihn – nur in ihm hatte sich etwas verändert.

Sein Mund war noch immer wie ausgedörrt, als er die Finger des Mädchens noch ein wenig fester zwischen die seinen nahm und ihre kalte, schwielige Handfläche immer kräftiger massierte. Da die Wunde an ihrer Stirn noch blutete, griff er mit einer Hand zur Seite, riss ein dickes Büschel Torfmoos aus und drückte die schwammige, purpurrote Pflanze auf die Wunde. Dann betete er zu Gott, dass das Moos seine gewohnte Wirkung tun und die Blutung stillen würde.

Sich zu ihr vorbeugend, starrte er sie so wild entschlossen an, als könnte er sie allein durch seinen durchdringenden Blick erreichen. »Mädchen ... Herrgott noch mal, nun komm schon zu dir!« Wieder versuchte er, sie wiederzubeleben, doch auch diesmal wollte es ihm nicht gelingen.

Bis auf ein kaum merkliches Flattern ihrer dicht bewimperten Augenlider und ein weiteres, fast unhörbares Stöhnen. Und einen winzigen Seufzer, der aber Reaktion genug war, um ihm zum ersten Mal, seit er sie gesehen hatte, wieder ein wenig Mut zu machen.

Und es gab so einiges an ihr zu sehen!

Seinen lächerlichen Schwur vergessend, den Blick nicht tiefer als bis zu ihrer Nase hinabgleiten zu lassen, begann er sie nun buchstäblich mit seinen Augen zu verschlingen. Und hatte dabei das Gefühl, als würde der Halsausschnitt seiner durchnässten Tunika mit jedem dumpfen Pochen seines Herzens enger werden. Stirnrunzelnd ermahnte er sich zu atmen. Gott stehe ihm bei, aber selbst bis auf die Haut durchnässt, mit wirrem, blutverklebtem Haar und schmutzig am ganzen Leib, besaß diese Frau eine Schönheit, die sich nicht verleugnen ließ. Ja, sie war eine wahre Schönheit, mit üppigen, verführerischen Rundungen, die er eigentlich gar nicht bemerken dürfte.

Besonders angesichts seiner Heimkehr nach Kintail und den unvermeidlichen Verpflichtungen, die ihn auf Eilean Creag Castle erwarteten.

Vor allem die einer gewissen Lady Euphemia MacLeod gegenüber.

Seiner Verlobten.

Einer Frau, von der er plötzlich sicher war, dass sie sich als ebenso kalt und unversöhnlich wie ein langer, dunkler Winter erweisen würde – sollte sie sich auch nur annähernd ungerecht behandelt fühlen.

»Na ja ...«, murmelte Robbie, und die leise gesprochenen Worte entschlüpften seinen Lippen, bevor er sich ihrer Bedeutung auch nur richtig bewusst werden konnte.

Bevor ihn jedoch einige unvermeidliche Schlussfolgerungen überkommen konnten, verbannte er Lady Euphemia in den hintersten Winkel seines Bewusstseins – für den Augenblick zumindest –, und wandte seine ungeteilte Aufmerksamkeit wieder dringlicheren Sorgen zu.

Ob sein Interesse nun fehl am Platz war oder nicht, die erotischen Fantasien, die jeder wundervolle Zentimeter dieser üppigen rothaarigen Schönheit in ihm weckte, brachten seinen Puls zum Rasen und entflammten seine Sinne. Und weckten auch eine fast schon schmerzliche Sehnsucht in ihm, von der er nie geglaubt hätte, dass er sie je empfinden könnte – bis ihm die schiere Unziemlichkeit dieser Sehnsucht zu Bewusstsein kam und ihm wie ein Kloß im Hals aufstieg.

Von Neuem berührte er vorsichtig ihr Gesicht und wischte behutsam mit dem Ende seines nassen Ärmels ihre blutbefleckte Wange ab. »Hab keine Angst, es wird alles gut«, murmelte er und wünschte mit aller Kraft, dass es so sein würde und seine Versprechungen nicht nur leere Worte waren. »Dass du eine gute Konstitution besitzt, ist für mich genauso offensichtlich wie dein gutes Aussehen – eine kleine Verletzung vom Huf eines Schafs wird doch ein so schönes, starkes junges Mädchen nicht gleich umbringen!«

Sein Herz begann wie wild zu schlagen, als er das Büschel Torfmoos von ihrer Wunde nahm und sich ihre Stirn ansah. Dem Himmel sei Dank, aber die Blutung schien tatsächlich nachzulassen. Doch als hätten seine bösen Vorahnungen sich immer noch nicht ganz erfüllt, durchzuckte das Mädchen plötzlich ein heftiges Erschauern, als er das Moos noch einmal auf ihre Wunde drückte. Und dann begann sie am ganzen Leib zu zittern.

So unkontrollierbar zu zittern, dass er jedes Beben, das sie durchlief, in seinem eigenen unterkühlten Körper spüren konnte, als er sie in seinen Armen hielt.

Und auch ihre Zähne klapperten.

Fast augenblicklich errötete Robbie vor Scham und dachte, dass er es verdiente, tausendmal verflucht zu werden. Das Mädchen war triefend nass, zitterte vor Kälte und würde viel eher an dieser Kälte sterben als durch einen kleinen Tritt von einem Schaf – und er hatte nicht mehr getan, als ihr ein Büschel Torfmoos auf die Stirn zu legen!

Auch ihm begann der Kopf zu dröhnen, als er sich erhob und schon im Aufstehen seinen Schwertgürtel anschnallte. Dann warf er ihn jedoch beiseite, tat einen tiefen, kräftigenden Atemzug und wappnete sich für das, was er zu tun beabsichtigte.

Das Mädchen musste bis auf die Haut entkleidet, trocken gerieben und dann möglichst warm gehalten werden, bis es wieder zu sich kam.

So wie auch er erheblich mehr als nur seinen Schwertgürtel ablegen müsste.

Und so streifte er sein durchnässtes Plaid ab, stieg aus seinen Stiefeln und machte kurzen Prozess mit allen anderen nassen Kleidungsstücken, die noch an seinem Körper klebten, bis nur noch die goldene Nachmittagssonne und die frische Hochlandluft seine nackte Haut bedeckten.

Für einen Moment lang schien sogar die Luft um ihn herum zu knistern vor Erwartung, als er splitternackt, aber fest entschlossen, seinen Vorsatz wahr zu machen, zu seinem Pferd hinüberging. Und – so unritterlich es vielleicht auch sein mochte – eine fast schmerzhafte Erregung ihn durchflutete.

Denn selbst ein Narr hätte sehen können, dass das Mädchen keine Unterröcke trug. Und dass nur noch ihr flammend rotes Haar ihre üppigen Brüste bedecken würde, wenn sie erst einmal ihr durchnässtes Kleid nicht mehr am Leib haben würde. Diese verführerischen weiblichen Rundungen, die er mit seinen Augen schon liebkost hatte. Und er wäre kein Mann, wenn er nicht bemerkt hätte, dass sie auch keine Strümpfe trug – nichts als die glatte, nackte Haut ihrer wohlgeformten Waden war über ihren abgewetzten alten Stiefeln zu erkennen.

»Grundgütiger!«, murmelte Robbie, als er in seinem Gepäck herumkramte und ein großes Plaid und zwei saubere Tuniken herausholte.

Dann machte er wieder kehrt und ging zu ihr zurück, ließ die Sachen in das Gras fallen und vergaß erneut seinen ganz und gar absurden Schwur, den er ebenso gut ins Wasser hätte schreiben können. Von einer Kraft getrieben, die er nicht einmal beherrschen wollte, ließ er seinen Blick ein wenig tiefer als bis zu ihrer Nase gleiten.

Oder sogar sehr viel tiefer.

Er ignorierte jeden Tadel, den ihm sein Ehrgefühl erteilte, verschloss seine Ohren vor allem anderen als dem lauten Klappern ihrer Zähne, als er sich auf die Knie sinken ließ und die Hand nach ihrem zerrissenen Mieder ausstreckte. Der verschlissene Stoff stand schon so weit offen, dass er ihre Brüste bereits in ihrer ganzen üppigen Fülle offenbarte. Robbie schluckte, und sein Herz begann wie wild zu pochen, als er sie vorsichtig zu entkleiden begann.

Auf ihren vollen, wohlgeformten Brüsten glitzerten Wassertropfen, die in kleinen Rinnsalen über die nasse, glänzende Haut ihres Bauches glitten und entzückende kleine Tümpel bildeten, wo ihre zusammengebauschten Röcke noch über ihren nackten Hüften lagen.

Robbie schüttelte sich innerlich und nahm seine ganze Kraft zusammen. Dann zog er mit einer einzigen entschlossenen Bewegung ihre Tunika herunter und befreite sie von dem triefenden Kleidungsstück.

Wieder traf ihr bloßer Anblick ihn wie ein Faustschlag in den Magen. Ihre verführerischen Rundungen raubten ihm den Atem und entflammten seine Sinne in einer Weise, wie er es so noch nie zuvor erlebt hatte. Und darum biss er die Zähne zusammen und versuchte, seinen Blick nicht zu dem feuchten roten Haar zwischen ihren Schenkeln hinabgleiten zu lassen. Doch so sehr er sich auch bemühte, es wollte ihm einfach nicht gelingen.

Denn auch dort glitzerten Wassertropfen und stellten eine geradezu unwiderstehliche Versuchung für ihn dar. Aber noch verführerischer sogar war ihr femininer Duft, der zu ihm aufstieg, und Robbie wandte sogleich den Blick ab, als er ihn bemerkte. Auch dieser etwas moschusartige, aber auch nach Erika und Torf riechende Duft war nämlich überaus betörend. Mit wild pochendem Herzen atmete Robbie tief ein, so weit dies überhaupt möglich war, so schmerzhaft eng, wie seine Kehle und seine Brust geworden waren.

Und falls irgendein anderer Teil von ihm sich mehr anspannte, als ihm lieb war, so gab er sich auch hier die größte Mühe, es zu ignorieren.

Noch schwieriger jedoch war, sein drängendes Bedürfnis, ihre intimste Stelle wieder anzusehen, zu ignorieren. Und diesmal sogar noch sehr viel genauer hinzuschauen. Deshalb nahm er das Mädchen in seine Arme und zog sie an sich, womit er ihre Reize zwar vorübergehend vor seinen Blicken schützte, sich der unerhörten Intimität der viel zu innigen Umarmung wegen aber sofort eine ganze Reihe neuer Sorgen einhandelte.

Fast ein wenig verstimmt über die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme, nahm er das trockene Plaid, das er aus seinen Satteltaschen geholt hatte, und hüllte sich und das frierende Mädchen in den warmen Wollstoff ein.

Nicht, dass er hätte aufgewärmt werden müssen.

Sein Zittern hatte nichts mit Frieren zu tun.

Grundgütiger, aber dieses Mädchen war wie dazu geschaffen, die erotischsten Träume eines Mannes wahr zu machen.

Dabei hätte er doch mittlerweile eigentlich aus härterem Stahl gemacht sein müssen!

Aus besser geschmiedetem, widerstandsfähigerem Stahl.

Was auf einen seiner Körperteile durchaus zutraf, wie ihm bewusst wurde, als er die Zähne zusammenbiss und unter dem Schutz des Plaids den nackten Rücken des Mädchens massierte und sie dann sanft in seinen Armen wiegte. Er wünschte nun, er wäre etwas besser in der feinen, oft vernachlässigten Kunst des Ignorierens geschult, und wünschte sich sogar noch mehr, er wäre häufiger auf die ihm von vollbusigen Schenkenmägden und warmherzigen jungen Witwen immer wieder angebotenen erotischen Zerstreuungen eingegangen.

Doch nur eines dieser Mädchen hatte wirklich sein Interesse geweckt – die Tochter eines Gastwirtes, die nicht nur etwas zu rundlich gewesen war, sondern zudem auch noch einen Mund voller Zahnlücken gehabt hatte. Und wegen ihr und dem, was sie ihm angeboten hatte, war seine Reise von diesem Zeitpunkt an buchstäblich nur noch im Schneckentempo verlaufen.

Aye, er hätte schon vor Tagen daheim sein müssen – und wäre es wohl auch –, wenn diese beharrliche Dienstmagd ihm nicht andere Waren aufgedrängt hätte, nachdem er ihre verliebten Blicke und schamlos angetragenen Gefälligkeiten wiederholt zurückgewiesen hatte. Sie war so erpicht darauf gewesen, ihm egal auf welche Weise etwas Geld abzuluchsen, dass sie, nachdem sie sich seine Ausreden, er müsse auf dem schnellsten Wege nach Hause, um seine Verlobte zu heiraten, angehört hatte, ihn an der Hand genommen und in eine dunkle Ecke der Bierschenke gezogen hatte.

Mit einer triumphierenden Verbeugung hatte sie dann hinter eine lange, mit Fässern und Karaffen vollgestellte Bank gezeigt, unter der sich zwischen verstreuten Knochen, Zwiebelschalen und anderen Essensresten, die die Binsenstreu bedeckten, ein Wurf kleiner, dickbäuchiger Welpen tummelte.

Ein kleiner Hund, so sagte sie, mit flauschigem Fell und Schlappohren, würde seine Braut entzücken und ihr Herz gewiss erweichen ... falls die junge Dame noch ein wenig gezähmt werden müsste.

Und Robbie hatte ihr zugestimmt.

Aber nicht, weil er glaubte, dass er Unterstützung dabei brauchte, Euphemia MacLeod zu umwerben. Wie die meisten MacKenzie-Männer hatte Robbie erheblich mehr damit zu tun, sich nur allzu willige Frauen vom Hals zu halten, als ihr Interesse an ihm zu erregen.

Nein, die kleinen Hunde hatten ihm einfach nur gefallen, und er hatte sein Herz an einen stämmigen kleinen Rüden mit braun-weißem Fell verloren, den er Mungo getauft hatte, weil sich die Bierschenke in Glasgow in der Nähe der mächtigen Kathedrale von St. Mungo befand.

Als er sich jetzt daran erinnerte, warf er einen Blick zu dem kleinen, hinter seinem Sattel befestigten Weidenkorb hinüber. Und aus diesem schaute ihn der zappelnde kleine Mungo aus großen braunen Augen über den Rand hinweg fragend an.

Und zum Glück wirkte der Blick des kleinen Kerls nur neugierig und nicht so ... als hätte er ganz dringend etwas zu erledigen.

Auf dem ganzen Weg durch das Great Glen nach Kintail hatte der kleine Mungo nämlich ständig irgendwelche Geschäftchen zu erledigen gehabt. Die dazu notwendigen Pausen hatten nicht nur die Reise verzögert, sondern Robbie zweifelsohne auch dazu veranlasst, an diesem kleinen See vorbeizureiten.

Bei diesem Gedanken bekam Robbie plötzlich Gewissensbisse. Man könnte seine Begegnung mit der rothaarigen Schönheit alles andere als günstig oder vorteilhaft bezeichnen.

Während er sich schwor, derartigen Klatsch, falls er denn aufkommen sollte, im Keim zu ersticken, presste er die Lippen zusammen und begann erneut die wohlgeformten, kalten Schultern zu massieren, die so dicht an seinem Herzen lagen.

»Hab keine Angst, Mädchen, ich werde nicht zulassen, dass dir etwas geschieht«, murmelte er an ihrem Haar. »Egal, wer du bist oder welche Probleme dich verfolgen. Wach einfach nur auf, meine Schöne, und ich verspreche dir, dass alles gut wird ...«

Es wird alles gut.

Vergiss nicht, dass du ein schönes, starkes junges Mädchen bist ... dir wird nichts geschehen, solange ich bei dir bin.

Ich verspreche es dir ...

Die vertrauten Worte streiften Julianas Ohr, und obwohl sie nur sehr leise gesprochen waren, durchdrangen sie die kalte Dunkelheit, die sie umhüllte, und waren auch machtvoll genug, um mit der gleichen unerträglichen Beharrlichkeit wie der Schmerz, der in ihren Schläfen pochte, durch ihren Kopf zu schallen.

Aber dann verstummte die angenehme Stimme und ließ nur einen dumpfen Schmerz und Finsternis zurück. Das und eine süße, alles einhüllende Wärme, die sie vor dem quälenden Gefühl der Furcht beschützte, das die beunruhigende Dunkelheit um sie herum in ihr weckte.

Furcht und ein schier unerträglich schwer zu bestimmendes Gefühl des ... Wollens.

Da war irgendetwas, das sie tun musste.

Wenn sie sich doch nur erinnern könnte, was.

Oder diesen hämmernden Schmerz in ihrem Kopf zum Verstummen bringen könnte.

»Komm, Mädchen. Öffne deine Augen«, bat der Mann wieder. Seine Stimme war noch immer dicht an ihrem Ohr, aber diesmal war sie bereits lauter, klarer. Und es klang auch eine unverkennbare Besorgnis darin mit.

Tief in Julianas Innerstem strebte ein Teil von ihr ihm unaufhaltsam zu, auch wenn dieser Teil noch immer sehr benommen und schläfrig war, und wünschte sich nichts sehnlicher, als alle Sorgen zu vertreiben. Gott wusste, dass er schon genug Gewicht auf seinen Schultern trug, ohne dass sie ihn noch zusätzlich belastete.

Und er hatte ja auch Recht mit dem, was er gesagt hatte. Sie war während seiner Abwesenheit immer gut zurechtgekommen, da sie wirklich stark war – sie würde einen unbeugsamen Charakter besitzen, hatte er oft im Scherz gesagt, und seine tiefblauen Augen hatten immer gefunkelt, wenn er sie mit diesen oder anderen Worten geneckt hatte.

Aber so gern sie ihn jetzt beruhigt hätte, die Worte wollten ihr einfach nicht über die Lippen kommen.

Im Grunde konnte sie sich nämlich nicht einmal bewegen.

Oder jedenfalls nicht, bis er behutsam ihre Stirn berührte und ein ihr bisher unbekannter Schmerz sie jäh durchzuckte, den sie bis in ihre Zehen spürte.

»Auuuu ...!«, schrie sie und zuckte in seinen Armen schmerzerfüllt zusammen.

In Armen, die sie bis jetzt immer nur liebevoll gehalten hatten, bei freudigen Wiedervereinigungen oder traurigen Verabschiedungen ...

Sie blinzelte, um das jähe Brennen in ihren Augen zu verdrängen, und versuchte, in das geliebte Gesicht zu blicken. Doch ein rötlich angehauchter Nebel waberte immer noch vor ihren Augen, der alles verschwimmen und sogar seine vertrauten Züge irgendwie anders aussehen ließ.

Sie konnte nur nicht sagen, was genau so anders an ihm war.

»Was hast du mir getan?« Sie entzog sich ihm und blickte verwirrt in die besorgten Augen, die sie so ... eigenartig ansahen.

»Mein Kopf ...« Mit zitternden Fingern griff sie nach ihrer Stirn, spürte die Empfindlichkeit, den Schmerz und das warme, klebrige, geronnene Blut. »Ich blute«, stammelte sie mehr verwundert als erschrocken. »Was ist ge...«

»Psst, meine Süße, reg dich bitte nicht auf«, versuchte er sie zu beruhigen und kam dabei mit seiner Wange so dicht an ihre, dass sie nahezu sicher war, er wollte sie auf die Nase küssen.

Das tat er nämlich immer, wenn er sie necken oder beruhigen wollte.

Bei der Erinnerung daran durchflutete sie wieder diese vertraute, goldene Wärme, und sie lehnte sich an ihn und schlang ihre Arme um seine breiten nackten Schultern.

Nackte Schultern?

Ein Schauder rann über Julianas gleichermaßen nackten Rücken, das Pochen in ihrem Kopf aber machte es ihr unmöglich, zu verstehen, was sie so beunruhigte.

Was so anders war, so ... falsch.

Und darum gab sie sich geschlagen, ließ sich in die schützende Wärme zurücksinken und legte ihren Kopf an seine tröstlich breiten Schultern. Was immer sie auch quälte, er würde es schon wieder in Ordnung bringen. Das tat er ja immer. Er wusste sogar schon immer, was sie dachte, noch bevor ihre Gedanken ihren Mund verließen.

Sie waren sich so ähnlich.

Und deshalb überließ sie sich dem wunderbaren Frieden, den seine bloße Anwesenheit ihr schenkte, und wagte es, noch einmal vorsichtig nach ihrer Stirn zu greifen, um abzuschätzen, wie groß die Wunde über ihrer Braue war.

Juliana seufzte. Sie hatte ihr ganzes Leben auf dem Land verbracht und gelernt, nichts anderes als die kalte, harte Wahrheit wahrzunehmen. Doch so schmerzlich diese vielleicht auch sein mochte, gab es trotz allem immer Raum für Hoffnung.

Und Juliana sammelte Hoffnung, nahm alles Gute, das sich ihr in ihrem Leben bot, und verbarg diese kostbaren Geschenke in ihrem Herzen.

Aye, sie hatte schon früh gelernt, die positiven Seiten des Lebens zu erkennen.

Und darum suchte sie nun tief in sich nach dieser inneren Kraft und lehnte sich zurück, um in das Gesicht zu sehen, das ihr so lieb und teuer war. Sie berührte auch wieder behutsam ihre Stirn und versuchte, ihm ein nicht allzu unsicheres Lächeln zu schenken.

Als sich aber sogar diese kleine Mühe als zu groß erwies, begnügte sie sich damit, ihre kalten Lippen an seine Wange zu drücken und ihm einen möglichst liebevollen Kuss zu geben.

»Siehst du, Kenneth, jetzt werden wir uns wirklich ähnlich sein«, flüsterte sie mit zitternder Stimme. »Jetzt werden wir beide Narben haben.«

»Kenneth?« Der Blick des Mannes, dessen tiefblaue Augen ihr so vertraut und doch so fremd erschienen, verschärfte sich. Und dann starrte er sie unter zusammengezogenen Augenbrauen grimmig an.

Nein, es war mehr ein Ausdruck vollkommener Verwirrung – der aber nicht von seinem guten Aussehen ablenkte oder gar verbarg, was sie erst jetzt bemerkte.

Die unwiderlegbare Tatsache, dass keine Narbe sein männlich schönes Gesicht verunzierte.

Oder jedenfalls nicht die drei senkrechten Schnitte, die sie an seiner linken Wange zu sehen erwartet hatte.

Da war einfach ... nichts.

Nichts als sein unbestreitbar gutes Aussehen und die Eindringlichkeit seines fragenden Blicks.

Juliana biss sich auf die Lippe. Zum ersten Mal, seit sie wieder bei Bewusstsein war, lief ein kalter Schauder über ihren Rücken. »Ihr seid nicht ...«

»Kenneth?«, wiederholte er und erhob sich brüsk. »Nein, der bin ich ganz gewiss nicht, obwohl ich einmal einen Onkel hatte, der so hieß«, erklärte er mit einer angedeuteten Verbeugung.

Mit einer völlig ungenierten Verbeugung, obwohl er splitternackt war!

Juliana starrte ihn an. Grundgütiger, sie glaubte sogar zu spüren, wie ihr die Kinnlade herunterfiel! Und auch wenn sie noch ein wenig benommen war, war sie sich ziemlich sicher, noch nie zuvor einen ... nackteren Mann als ihn gesehen zu haben. Sie blinzelte verdutzt. Ihr Herz begann wie wild zu pochen, und sie begann wieder zu frösteln – obwohl ihre Wangen heißer als zwei Brocken rot glühender Kohle waren.

»Sir Robert MacKenzie zu Euren Diensten«, sagte der stattliche junge Ritter, der seine Nacktheit ebenso bewusst zur Schau trug, wie sie die ihre zu verbergen suchte. »Aber es reicht, wenn Ihr mich ›Robbie‹ nennt.«

Juliana starrte ihn an und zog das schöne warme Plaid noch fester um ihren frierenden Körper. »MacKenzie?«

Wieder blinzelte sie. Gott, aber der Name versetzte ihr einen unerklärlich scharfen Stich.

Er nickte nur. »Die MacKenzies von Kintail. Mein Vater ist Duncan MacKenzie, der Schwarze Hirsch. Vielleicht kennt Ihr seinen Namen ja?« Er unterbrach sich einen Moment, um dann fortzufahren, als sie ihn nur sprachlos anstarrte. »Ich bin sein Sohn und muss nach Hause zurückkehren, um meine Verlobte zu heiraten.«