14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

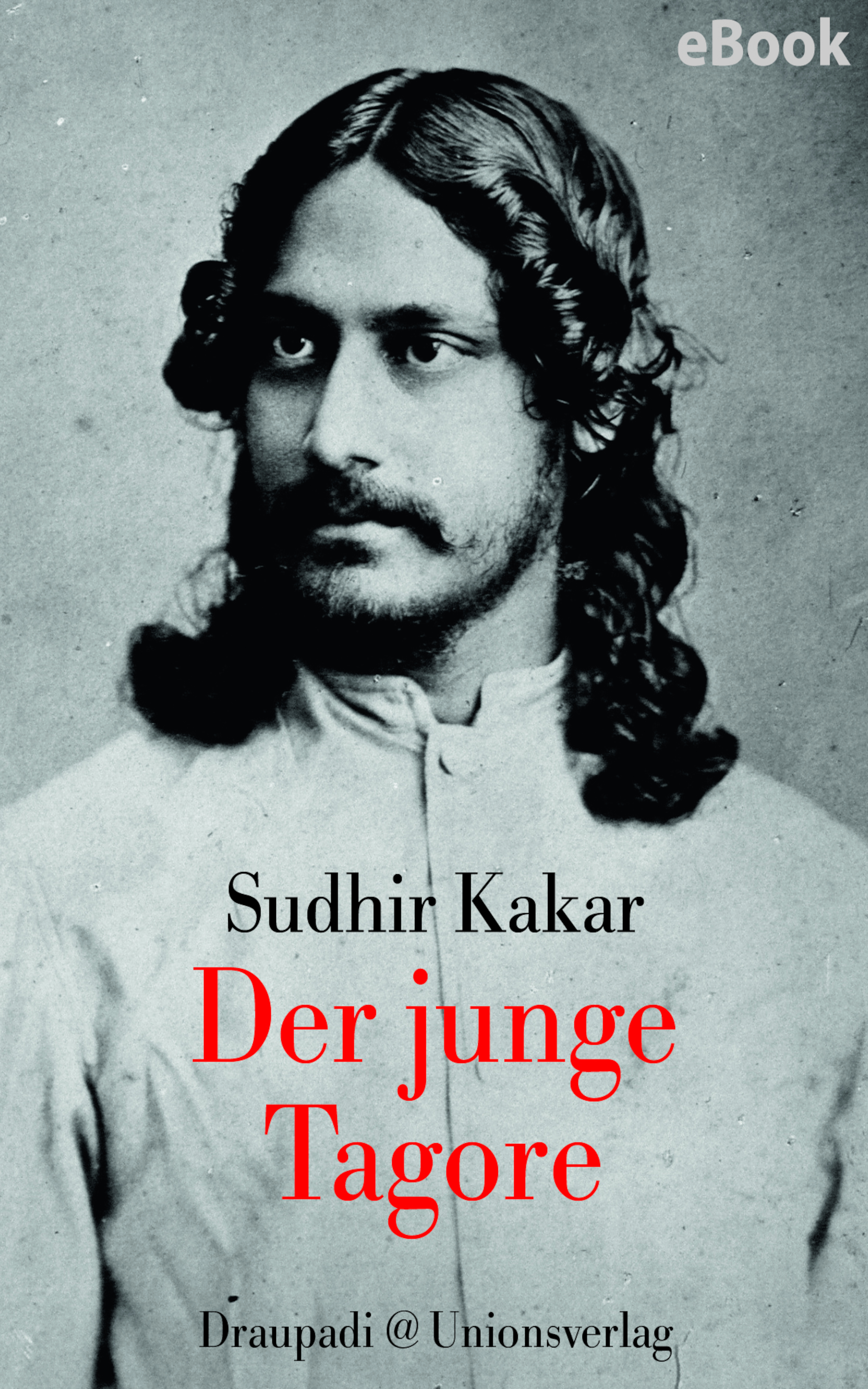

Das neue Buch des berühmten indischen Psychoanalytikers Sudhir Kakar verbindet intelligente Analyse und Einfühlungsvermögen. Es vertieft das Verständnis des großen indischen Dichters Rabindranath Tagore (1861-1941). Sudhir Kakar rekonstruiert die entscheidenden Jahre von Tagores Kindheit und Jugend. Er untersucht die prägenden Erfahrungen des Wunderkindes und zeigt, wie sie sein kreatives Genie formten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Über dieses Buch

Der berühmte indische Psychoanalytiker Sudhir Kakar verbindet intelligente Analyse und Einfühlungsvermögen. Er rekonstruiert die entscheidenden Jahre von Tagores Kindheit und Jugend. Er untersucht die prägenden Erfahrungen des Wunderkindes und zeigt, wie sie sein kreatives Genie formten.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Sudhir Kakar (*1938) ist ein indischer Schriftsteller und Psychoanalytiker. Er veröffentlichte psychoanalytische Sachbücher und Romane, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Von der Zeitschrift Le Nouvel Observateur wurde er als einer der »25 Meisterdenker der Welt« gelistet. Er lebt in Goa.

Zur Webseite von Sudhir Kakar.

Barbara DasGupta ist Übersetzerin und Herausgeberin. Sie übersetzt aus dem Englischen und dem Bengali.

Zur Webseite von Barbara DasGupta.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Sudhir Kakar

Der junge Tagore

Wie sich ein Genie herausbildet

Aus dem Englischen von Barbara DasGupta

E-Book-Ausgabe

Draupadi @ Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Dieses E-Book des Draupadi-Verlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.

Der Draupadi-Verlag dankt der Firma Merck für die Unterstützung dieser Publikation.

Originaltitel: Young Tagore: The makings of a genius

© by Draupadi Verlag, Heidelberg 2022

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Reinhard Sick und Peter Löffelholz

ISBN 978-3-293-31005-6

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 23.11.2022, 18:07h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

DER JUNGE TAGORE

Vorwort1. Einführung: Die Biografie des inneren Lebens schreiben2. Das Paradies3. Das Exil4. Die Terrasse und der innere Garten5. Ein schmerzliches Willkommen in der Welt6. Der Weg des Vaters7. Kadambari und der Duft von Buttertoast8. Die Reise nach England9. Der Einfall des Schattens10. Kunst und Psyche: die MalereiBildteilDie Familie TagoreLandschaftsbilder von Rabindranath TagoreFrauenstudienSelbstporträtsWeitere Werke11. Fazit: Tagore und das Rätsel des kreativen GeniesDanksagungLiteraturverzeichnisAnmerkung der ÜbersetzerinAbbildungsverzeichnis

Mehr über dieses Buch

Über Sudhir Kakar

Über Barbara DasGupta

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Zum Thema Indien

Zum Thema Biografie

Zum Thema Asien

Für Elisabeth und Roland

in Freundschaft

Vorwort

Der Dichter, Romancier, Liederkomponist, Maler, Philosoph und Erzieher Rabindranath Tagore wird weithin als eine herausragende Gestalt der indischen Kulturgeschichte betrachtet und als das größte vielseitige Genie, das Indien in den vergangenen zwei Jahrhunderten hervorgebracht hat. Er ist ebenfalls eine zentrale Gestalt in Bezug auf Indiens schöpferische Antworten auf seine Begegnung mit dem Westen, Antworten, die sich weder auf einen sauertöpfischen Traditionalismus zurückzogen noch unkritisch einem wurzellosen Kosmopolitismus verhaftet waren, sondern versuchten, ein Idiom zu schaffen, das gleichzeitig modern und doch deutlich indisch ist.

Der Umfang von Tagores Kreativität ist wahrhaft erstaunlich, und sein Œuvre war wesentlich für die Entwicklung verschiedener Kunstformen; neben seinen literarischen Beiträgen wird Tagore weithin als Vater der Moderne in der indischen Kunst bezeichnet, die die Subjektivität ins Zentrum des künstlerischen Ausdrucks rückte. Seine Bedeutung übersteigt den Bereich von Kunst und Literatur in dem Sinne, dass er auch ein wichtiger Meilenstein in der erstrebenswerten Herausbildung einer modernen indischen Identität ist, eines typisch Indischen, das unser kulturelles Erbe erfolgreich mit den Belangen der Gegenwart verschmilzt. Als solcher hat er reichliche biografische Aufmerksamkeit erhalten, nicht zuletzt in jüngster Vergangenheit, als sein 150. Geburtstag gefeiert wurde. Um nur einige der vielen vortrefflichen Werke zu nennen, die den Verlauf von Tagores Leben nachgezeichnet und seinen Platz in der literarischen und kulturellen Geschichte Indiens und der Welt analysiert haben: in Bengali Rabijibani von Prashanta K.Paul (9 Bände) und Rabindra Jibani von Prabhat Mukhopadhyay (2 Bände); in Englisch Rabindranath Tagore: The Myriad-minded Man von Krishna Dutta und Andrew Robinson, Rabindranath Tagore: A Biography von Krishna Kripalani, und, neuerlich, Rabindranath Tagore: A Biography von Uma Das Gupta und Rabindranath Tagore: An Interpretation von Sabyasachi Bhattacharya.

Der vorliegende schmale Band schlägt eine gänzlich andere Richtung ein. Indem er sich auf den prägenden Zeitabschnitt von Tagores Kindheit und Jugend konzentriert, versucht er entscheidende Themen in Rabindranaths innerer Welt bloßzulegen, die ihre Ursprünge in seinen frühen Beziehungen innerhalb der Familie haben und die sich zusammen mit seinen spirituellen Belangen später in der Sensibilität und den kreativen Ausdrucksweisen des reifen Künstlers ausprägten.

Wenn man sich mit dem Leben eines ›Genies‹ befasst, muss man unausweichlich auch eine Frage ansprechen, die die Menschen durch die Jahrhunderte fasziniert: das Rätsel der außerordentlichen Kreativität, die sich in ihrem qualitativen Rang von den Arten unterscheidet, mit denen wir gewöhnlich vertraut sind.1 Während uns normale Kreativität einiges Vergnügen bereitet und uns vielleicht sogar eine gelegentliche Einsicht vermittelt, sprengt das schöpferische Œuvre eines Genies die Grenzen seiner Disziplin, ob in Kunst oder Wissenschaft, und übt einen tiefgreifenden Einfluss auf deren zukünftige Richtung aus. Indem es versucht, ein psychologisches Porträt eines schöpferischen Genies zu zeichnen, befasst sich dieses Buch auch mit der biographischen Sicht auf außerordentliche Kreativität.

1. Einführung: Die Biografie des inneren Lebens schreiben

In seiner ersten Lebensbeschreibung, die er 1904 im Alter von 43 Jahren zu verfassen begann (er sollte kurz bevor er achtzigjährig starb eine weitere schreiben), war Tagore bemüht, in seiner Vorrede dazu klarzustellen, dass dies keine Autobiografie sei. Jibansmriti, ins Deutsche als »Meine Lebenserinnerungen« übersetzt, sei, sagt er, nicht seine Lebensgeschichte, sondern eine Sammlung von ›Erinnerungsbildern‹. Ihr Verfasser sei kein Historiker, vielmehr seien diese Bilder »das ursprüngliche Werk eines unsichtbaren Künstlers«, der Originalbilder auf die Leinwand von Tagores Erinnerung male. Der Historiker zeichnet nichts als die äußeren Ereignisse des Lebens auf, wohingegen dieser innere Künstler fast unmerklich ihre Details ändert. »Die mannigfachen, bunt verstreuten Lichter sind nicht Widerspiegelungen von außen, sondern gehören dem Maler selbst und kommen aus seinem Herzen, dessen Leidenschaft ihnen ihre Tiefe und Intensität gegeben hat.«2

In seiner Auswahl von emotional fesselnden, in literarische Anmut gekleideten Erinnerungen zeigt sich Tagore als einer der sehr wenigen Autobiografen, deren Memoiren höchst individuell sind und doch einen breiteren, universellen Anklang haben. Wie der irische Dichter W. B. Yeats, der Jibansmriti als ein »reichhaltiges und höchst wertvolles Werk« befand, hat auch Tagore die Kraft, allgemeine Wahrheiten zum Ausdruck zu bringen, denen intensive persönliche Erfahrungen zugrunde liegen. Bewusst oder unbewusst wird Tagore von seiner ästhetischen Muse dazu angespornt, die Erzählung seiner Erinnerungen in Literatur zu verwandeln. Im Unterschied zu den meisten Autobiografien von Männern und Frauen, die sich im öffentlichen oder intellektuellen Leben hervorgetan haben, verspricht die durch eine literarische Aufarbeitung der Erinnerungen geschaffene ästhetische Distanz, die den Eindruck schmerzhafter Emotionen ausdrückt und zugleich abmildert, dem Leser Einsichten in quälende Episoden seines eigenen Lebens und erlaubt ihm, ja ermuntert ihn dazu, sich seinen eigenen schmerzlichen Gefühlen zu stellen und sie in seine Lebensgeschichte zu integrieren.

Ich betrachte die einführenden Sätze von Jibansmriti als Einladung an einen psychologischen Biografen, darin eher nach emotionalen Wahrheiten als nach Tatsachen zu schürfen und so die tieferen Motivationen von Rabindranaths Leben und Werk ans Licht zu bringen, die in den ›historischen‹ Biografien von ihm nicht vorhanden (und ja auch nicht möglich) sind. Ich möchte damit nicht implizieren, dass der Unterschied zwischen historischer und psychologischer Biografie unüberbrückbar ist. Es ist nicht so, dass ein psychologischer Biograf die äußeren Ereignisse seines Subjekts vernachlässigt. Indem sie keine umfassende Darstellung eines Lebens von der Geburt bis zum Tode anstrebt, wählt eine psychologische Biografie die ›Ereignisse‹ aus, auf die sie sich konzentriert. Grundlegend glaubt der psychologische Biograf, dass die Ereignisse, die die prägenden Erfahrungen seines Subjekts umfassen, in den Zeiträumen von dessen Kindheit und früher Jugend liegen und dass die ›psychologische Wahrheit‹ eines Menschen in erster Linie das Ergebnis seines frühen Beziehungsgeflechts ist.

Andererseits stellen auch historische Biografen psychologische Beobachtungen an und schreiben den Handlungen ihres Subjekts Motivationen zu, indem sie die Ereignisse im Leben eines Menschen herausstellen, Bezüge herstellen und Schlüsse ziehen, schon um ihrer Arbeit die erzählerische Kraft zu verleihen, die eine Biografie lesbar macht. In der Tat haben die größten Meister dieser Kunst entweder durch langes Eintauchen in das Leben und Werk ihres Subjekts oder mittels der psychologischen Intuition eines hervorragenden Romanciers überzeugende psychologische Porträts geschaffen.3

Allgemein jedoch tun sich Biografen ohne klinische Erfahrung und Kenntnis der Nuancen der Tiefenpsychologie und daher ungeübt in der Suche nach der Art von Information, die die verborgenen Gebiete im Leben eines Subjekts betrifft, oft schwer damit, ein überzeugendes psychologisches Porträt ihrer Subjekte vorzulegen. Das Subjekt einer historischen Biografie mag ›groß‹ an dem, was er oder sie erreicht hat, herauskommen und dem Leser doch fern erscheinen als Mensch von Fleisch und Blut, dem das innere Leben fehlt, mit dem wir alle durch unsere eigene Subjektivität vertraut sind.

Die innere Biografie, an der ich mich hier versuche, darf nicht mit einer ›Psychoanalyse Tagores‹ verwechselt werden, obgleich mir meine Versicherung, wie ich fürchte, wenig nützen wird, dieser abwertenden Bezeichnung zu entgehen. In einer klinischen Psychoanalyse erstellen der Analytiker und der Analysand gemeinsam die innere Geschichte des letzteren in gleichem Maß durch dessen Erzählung und durch den Analytiker, der ›mit seinem dritten Ohr‹ auf die Intonation, die Lücken und Pausen im Redefluss achtet. Letztere Dimension fehlt notwendigerweise in den schriftlichen Materialien, die dem zur Verfügung stehen, der eine Biografie des inneren Lebens schreiben möchte. Autobiografische Schriften, Tagebücher und Briefe können niemals die Spontaneität der Rede in der klinischen Umgebung haben, da sie stets im Prozess der Niederschrift auf Papier oder, zunehmend, der Eingabe in einen Bildschirm, in unterschiedlichem Grad bearbeitet worden sind. Die Art der Information in der klinischen Situation, die zum Erstellen einer psychoanalytischen Biografie des Patienten führt – sein oder ihr Nachdenken über Personen und Ereignisse des täglichen Lebens, voll entwickelte Fantasien und Träume einschließlich der denkwürdigen und hoch eindrucksvollen ›großen Träume‹ und der von ihnen geweckten Assoziationen, Erinnerungen an frühere Lebensperioden und deren Aufruf und Aufarbeitung im Lauf der Analyse – stehen jemandem, der die psychologische Biografie einer historischen Gestalt schreiben will, niemals in gleicher Reichhaltigkeit zur Verfügung.

Beim Entwurf einer groben Landkarte des inneren Terrains eines Subjekts, dem Erfassen von deren wesentlichen Charakeristika trotz Fehlens der aufschlussreichen Details, die im Lauf einer Analyse nur nach und nach zu Tage treten, sind die Ambitionen eines Psychobiografen notwendigerweise begrenzt. Was ich hier tun möchte ist, den Handlungsablauf von Rabindranaths innerem Leben in einer Weise zu entfalten, die die narrativen Eigenschaften von Stimmigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit besitzt, wobei ich einräume, dass durch das Fehlen der Informationen, die in der klinischen Situation vorhanden sind, eine psychologische Biografie spekulativer wird – auch in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, speculari, d. h. etwas Verborgenes erspähen.4 Ich möchte sogar behaupten, dass die Qualität einer Psychobiografie in enger Beziehung zu der Verfeinerung ihrer Spekulation steht. Als imaginative Rekonstruktion kann Spekulation verborgene Wahrheiten erspähen und verdient somit einen Ehrenplatz sogar in der historischen Biografie, die eine kluge Beurteilung der Tatsachen als ihr Ideal betont.

Andererseits hat der Psychobiograf, im Gegensatz zum Analytiker, der seinem Patienten für einen gewissen Zeitraum auf einer gewissen Stufe von dessen Leben begegnet, einen Überblick über das gesamte Leben, das Wissen, ›wie alles ausging‹. Seine Aufgabe wird zudem erleichtert, wenn es sich um schöpferische Künstler wie Rabindranath handelt, die ihr inneres Leben in ihr Werk ausgegossen haben. Der Psychobiograf kann auch einen kleinen Vorteil gegenüber dem Analytiker haben, insofern als seine Information über sein Subjekt, wenngleich von geringerer Ordnung, nicht auf das Subjekt selbst beschränkt bleibt, sondern auch aus anderen Quellen stammt – von Familienmitgliedern, Freunden, Zeitgenossen –, die in der Abgeschlossenheit des Sprechzimmers nicht vorhanden sind. Diese Information über das ›soziale Selbst‹ des Gegenstands darf nicht leichthin abgetan werden, da eine beständige Erkenntnis der psychologischen Forschung besagt, dass Menschen ziemlich genaue Wahrnehmungen anderer, aber verzerrte Selbstwahrnehmungen haben.

Es gibt jedoch Elemente der klinischen Psychoanalyse, die der Verfasser einer inneren Biografie meiner Meinung nach mit dem Analytiker teilt, Elemente, die sich unter der Rubrik ›psychoanalytische Sensibilität‹ zusammenfassen lassen. Da es kein einheitliches Herangehen an das Schreiben einer inneren Biografie gibt und Psychobiografen verschiedene Aspekte psychoanalytischer Einfühlsamkeit5 betonen, möchte ich Elemente dieser Einfühlsamkeit aufführen, die meine eigene Erkundung von Rabindranaths innerem Leben bestimmt haben.

Meiner Ansicht nach bildet die Empathie des Biografen, die Offenheit gegenüber und die Teilnahme an den in den Schriften seines Subjekts vorhandenen Emotionen, sozusagen ein Lesen mit dem dritten Auge als Äquivalent zu des Analytikers Hören mit dem dritten Ohr, die ureigenste Grundlage einer psychologischen Biografie. Empathie, ein ›Sich-Hinein-fühlen‹ in das Subjekt durch das Medium seiner Schriften, das Teilen innerer Erfahrung durch eine unbewusste Einstimmung auf sie, sind eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie erfordert, dass unser normaler nicht-empathischer Zustand, ein Zustand der Selbsterfahrung mit Gedanken, die gewöhnlich selbstbezogen sind, sich in einen Zustand wandelt, in dem wir die Grenzen des Selbst transzendieren können, um die bewussten und unbewussten Gefühle und Erfahrungen eines anderen Selbst zu teilen. Mein Ausgangspunkt ist also, den Resonanzen in meiner eigenen Psyche beim Lesen von Tagores autobiographischen und anderen Schriften sorgfältige Aufmerksamkeit zu widmen. Nur nach der Befragung meiner eigenen emotionalen Reaktionen auf Tagores Beschreibung eines ›Ereignisses‹ in seinem Leben kann ich auf den erklärenden Modus umschalten, wobei ich zusätzliche biografische und andere Informationen wie auch psychoanalytische Erkenntnisse benutze, um zu einem bewussteren Verstehen der Bedeutung des jeweiligen Ereignisses zu gelangen. Mein Herangehen ähnelt somit dem Credo zur Poetik, das der Germanist Emil Staiger aufgestellt hat: »zu begreifen was uns ergreift«, in anderen Worten: Erfassen steht vor Verstehen, wobei es wichtig ist, dass letzteres mit keinem starren theoretischen System verknüpft ist. Auf diese Weise ist die emotionale Teilnahme an der autobiographischen Erzählung prägender Erfahrungen in Tagores Leben und deren Widerspieglung in seinen Geschichten, Gedichten und Bildern verbunden mit einer Flexibilität im Gebrauch psychoanalytischer Theorien beim Versuch, die Bedeutung von Schlüsselszenen seines inneren Dramas zu erfassen.

Empathie ist natürlich nichts, was man bewusst und willentlich herbeiführen kann, sondern sie erwächst eher aus Kontemplation als aus angestrengtem Streben und wird immer vom Zweifel geplagt, ob ihr hoch subjektiver, empirischer Charakter nicht einfach eine Projektion der eigenen Gefühle, Fantasien und Wünsche des Biografen auf das Subjekt sind. Freud, der bezweifelte, dass biografische Wahrheit je zu haben sei6, immerhin jedoch selbst biografische Skizzen des inneren Lebens historischer Gestalten (Leonardo da Vinci, Woodrow Wilson) verfasste, war sich der Versuchung der unbewussten Übertragung von Gefühlen aus der Vergangenheit des Biografen auf den Gegenstand der Biografie wohl bewusst, einer Versuchung, mit der alle Biografen, sowohl historische als auch psychologische, konfrontiert sind, wenn sie Hand an das Projekt einer Lebensbeschreibung legen. Freud schreibt, dass Biografen ihren Helden häufig zum Objekt ihrer Studien gewählt haben, weil sie ihm aus Gründen ihres persönlichen Gefühlslebens von vornherein eine besondere Zuneigung entgegenbrachten. »Sie geben sich dann einer Idealisierungsarbeit hin, die bestrebt ist, den großen Mann in die Reihe ihrer infantilen Vorbilder einzutragen, etwa die kindliche Vorstellung des Vaters in ihm neu zu beleben. Sie geben uns dann wirklich eine kalte, fremde Idealgestalt anstatt des Menschen, dem wir uns entfernt verwandt fühlen könnten. Es ist zu bedauern, dass sie dies tun, denn sie opfern damit die Wahrheit einer Illusion und verzichten zugunsten ihrer infantilen Phantasien auf die Gelegenheit, in die reizvollsten Geheimnisse der menschlichen Natur einzudringen.«7

Empathie erfordert also eine introspektive Befragung der eigenen emotionalen Stellung des Biografen zu seinem Gegenstand, sowohl der vorher vorhandenen als auch der Veränderung, die sie erfährt, wenn er tiefer in den Gegenstand eindringt, einschließlich der weniger bewussten Übertragungen auf diesen von bedeutenden Gestalten aus dem eigenen frühen Leben des Biografen.

Hier gebe ich nur einen skizzierten Bericht der Hindernisse und ihrer Entwicklung, die meiner eigenen Empathie entgegenstanden, als ich mich mit Tagores Leben und Werk zu befassen begann.

Während meines Heranwachsens und weit in mein Erwachsenendasein hinein zog mich nichts zu Tagore. Wie jeder indische Mittelklassejunge war ich mir seines literarischen Formats bewusst und hatte in einem Schullesebuch sogar eine seiner Geschichten gelesen, den ›Kabuliwalah‹, war aber auf unbestimmte Weise von seiner auffälligen Erscheinung auf Fotos abgestoßen, auf denen er stets einen weiten, bis zu den Knöcheln reichenden Mantel und schulterlanges Haar trug und einen fließenden Bart zur Schau stellte, der ein ernstes Gesicht umrahmte, in dem keinerlei Lächeln stand. Er erinnerte mich an Bhagwan Rajneesh (oder, wie er später genannt wurde, Osho), jedoch fehlte ihm dessen sympathischer Schalk. Ich hatte Tagores eigene Übersetzung der Gedichte aus Gitanjali, die ihm 1913 den Nobelpreis einbrachte, überflogen und mit jugendlicher Herzlosigkeit als Verse von stereotyper Sentimentalität und süßlicher Spiritualität abgetan. Ohne weiter darüber nachzudenken, war ich geneigt, dem Gerücht Glauben zu schenken, dass niemand vom Nobel-Komitee für Literatur je etwas von ihm gehört noch gelesen hatte, ehe W. B. Yeats Gitanjali für den Preis 1913 vorschlug, und dass es gemäß der Politik der Preisvergabe eben an der Zeit für einen asiatischen Gewinner war. So bestand bei mir keine Gefahr, dass ich Tagore idealisierte; die Gefahr bestand eher darin, dass ich seine Statur verkleinerte, ihn entwertete.

Nicht, dass mich nicht die Ehrerbietung neugierig gemacht hätte, die meine bengalischen Freunde ihm erwiesen. Die meisten indischen Schriften über Tagore und sein Werk kamen aus Bengalen, und so ist es bis zum heutigen Tag geblieben. Ich hielt diese gemeinsame Faszination für ein liebenswertes Geheimnis des bengalischen Charakters. Es schien ein ungeschriebenes Gebot zu sein, dass alle bengalischen Intellektuellen oder Künstler, darunter die bedeutendsten – unmittelbar fallen mir Amartya Sen, Satyajit Ray, Amitav Ghosh, Amit Chaudhuri, Ashis Nandy und Sunil Gangopadhyay ein – sich an einem Punkt ihres Lebens unbedingt mit Gurudev8 (wie er etwa seit seinem 40. Lebensjahr ehrfurchtsvoll genannt wurde) befassten. Bei gesellschaftlichen Zusammenkünften war es für meine bengalischen Freunde, Männer wie Frauen, de rigueur gemeinsam seine Lieder, Rabindrasangit genannt, abzusingen und zwar mit dem hingerissenen Ausdruck von Gläubigen bei einer Bhajan-Gemeinde. (Ich selbst fand diese Lieder ziemlich monoton und hörte ihnen mit einem Ausdruck höflichen, jedoch verdutzten Interesses zu.) Mir ist natürlich klar, dass sie all die Assoziationen durchlebten, die sie mit den Liedern verbanden, die sie seit ihrer Kindheit gehört und gesungen hatten: die halb unbewussten Erinnerungen an Familienanlässe, bei denen der gemeinsame Gesang jede dissonante Note im Familienleben weggewischt hatte, die gesellschaftlichen Zusammenkünfte in der Jugend und im Erwachsenenalter, bei denen die Lieder Barrieren der Distanz beseitigt und Freundschaftsbande gestärkt hatten und einen als Teil einer größeren Gemeinschaft fühlen ließen, während ich mit meinen uneingeweihten Ohren bloß auf die Ästhetik der Musik reagierte. Ich glaube, dass die identitätsstiftende Kraft des Rabindrasangit, die die bengalische soziale Identität stärkt und die, wenn auch nur zeitweilig, persönlichen Ängsten entgegenwirken kann, in keiner anderen linguistischen Gruppe in Indien ihresgleichen findet.

Meine oberflächliche Einstellung zu Tagore, an die ich mich jetzt mit einiger Scham erinnere, wurde von meiner frühen Identifikation mit den Einstellungen meines Vaters gefördert. Er war, wie ich an anderer Stelle erzählt habe, ein Mann von sachlicher Rationalität, der einen tiefen Argwohn gegen Indiens Mystiker und Gurus hegte. Selbst als großer Liebhaber der Sanskrit-Poesie zog er den Skeptizismus Bhartriharis der ›Romantik‹ Kalidasas9 vor. Von den englischen Schriftstellern bewunderte er Menschen wie George Bernard Shaw und Bertrand Russell, die beide Tagore verachtungsvoll abtaten. Tagore war auch der Adressat meiner heimlicheren negativen Gefühle meinem Vater gegenüber, indem ich glaubte, Gurudev sei ein Feind des indischen Nationalismus wie er von Gandhi verkörpert wurde, einer, der von den Briten die Ritterwürde (die er später zurückgab) nur deshalb erhalten hatte, weil er, wie mein Vater, der britischen Herrschaft treu gedient hatte.

Dann lud mich vor 2011 die National Gallery of Modern Art in New Delhi ein, im Rahmen der Feiern zu Tagores 150. Geburtstag eine Rede über seine Malerei zu halten. Ich nahm die Einladung an, da mich die Gelegenheit, Tagore zu entdecken, wie auch die neue Aufgabe, mich mit dem visuellen Medium statt meines normalen Bereichs von Sprache und Wörtern zu befassen, gleichermaßen reizten. Die Entdeckung war schwerwiegend. Tagores ›Spiritualität‹, die ich früher leichthin als naive Naturmystik abgetan hatte, erwies sich als tiefes Gefühl der Verwandtschaft, eine einfühlsame Verbundenheit mit der Erde, ihren Pflanzen, Bäumen, Vögeln, Tieren, ja allen Lebensformen, die sie erhält. Das ernste, von einem üppigen Bart bewachsene Antlitz des Rishis meiner Kindheitsmythologie, das mir von seinen Fotografien entgegenblickte und dem ich einst instinktiv misstraut hatte, offenbarte sich mir jetzt als eine Maske, die die Verletzlichkeit eines höchst sensiblen Mannes schützte, eines tief introvertierten Menschen, der in einer Welt, die oft seine Extravertiertheit forderte, gelitten haben muss. Es gibt nichts Anstrengenderes, als wenn ein introvertierter Mensch gezwungen ist, extrovertiert zu sein. Und je mehr ich mich mit seinem Leben befasste und mich in seine Schriften vertiefte, begann ich RT (mein persönlicher Name für ihn) immer mehr zu mögen. Zuneigung zu seinem Subjekt, die Voraussetzung für Empathie, ist, solange sie sich auf Bewunderung beschränkt, ein Muss für einen angehenden Biografen des inneren Lebens. In dieser Hinsicht unterscheidet sich ein psychologischer Biograf grundlegend von seinem historischen Äquivalent, für den Zuneigung oder Abneigung seinem Subjekt gegenüber weitgehend irrelevant sind. In der Tat gibt es »viele Beispiele von großen Historikern, die ihren Subjekten mit gezogenem Degen gegenüber stehen«10, eine Einstellung, die für einen psychologischen Biografen unmöglich ist.11

Die Gefahren, die einen Psychobiographen erwarten, sind anders geartet. Die Gefahr, der ich mich gegenüber sah, als ich mich in Rabindranaths Leben und Werke vertiefte, bestand darin, dass meine wachsende Bewunderung zu jener Idealisierung anwuchs, die ein Wesenszug vieler Studien über Tagore ist, besonders bei einigen bengalischen Gelehrten, die ihn so sehr vereinnahmen, dass sie jedem Außenstehenden die Möglichkeit absprechen, das Mysterium seines Genies zu ergründen. Bei seiner Vielseitigkeit und philosophischen Breite, seiner überschäumenden Produktivität, die einem ins Gedächtnis ruft, was Rilke über Rodin sagte: »Es ist, als hielte man einen Becher unter einen Wasserfall«, musste ich Acht geben, dass das Pendel nicht von anfänglicher milder Abneigung in Richtung einer völligen Idealisierung ausschlug. Eine solche Idealisierung lässt einen zögern und davor zurückschrecken, Einsichten nachzugehen, die das Gesicht unter der öffentlichen Maske enthüllen.

[Ende der Leseprobe]

Abbildungsverzeichnis

Rabindranath als junger Mann

Der 17-jährige Rabindranath in England

Rabindranath in früher Jugend

… und als junger Mann

Der Vater Debendranath Tagore

Die Mutter Sharada Devi

Der Bruder Jyotirindranath

Die beiden Tagore-Brüder

Die Schwägerin Kadambari

Der Bruder und die Schwägerin

Das frisch vermählte Ehepaar Rabindranath (23 Jahre) und Mrinalini (12 Jahre)

Das frisch vermählte Ehepaar Rabindranath (23 Jahre) und Mrinalini (12 Jahre)

Mehr über dieses Buch

Das neue Buch des berühmten indischen Psychoanalytikers Sudhir Kakar verbindet intelligente Analyse und Einfühlungsvermögen. Es vertieft das Verständnis des großen indischen Dichters Rabindranath Tagore (1861-1941).

Sudhir Kakar rekonstruiert die entscheidenden Jahre von Tagores Kindheit und Jugend. Er untersucht die prägenden Erfahrungen des Wunderkindes und zeigt, wie sie sein kreatives Genie formten.

»Nicht der ›Weise aus dem Morgenland‹ begegnet uns hier, sondern ein verletzlicher, tief den Menschen Verbundener. Ein Schlüssel zum Verständnis einer großen Gestalt der Weltliteratur.«

Martin Kämpchen, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Der Autor erfasst prägnant die frühen Jahre in Tagores Leben und seine Entwicklung zu einem überragenden Denker. Kakar strebt keine Psychoanalyse von Tagore an, sondern schreibt vielmehr eine ›innere Biografie‹. Ein höchst ambitioniertes Projekt, aber Kakar geht mit einer Kombination von Forschergeist und Hochachtung an die Sache heran. Das Resultat ist überaus lesenswert ist.«

Saibal Chatterjee, The Sunday Indian

»Das Gefühl der Verlassenheit und die Sehnsucht nach mütterlichem Einfluss erzeugte in Tagore eine seltene Form der Imagination, die das Fundament für große Kunst, Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität bildet. Ein Lesevergnügen!«

Damayanti Datta, India Today

»Das Buch beleuchtet nicht nur zahlreiche Ecken und Winkel von Tagores Kreativität, sondern ist in sich selbst eine geistreiche Betrachtung von Kunst und Leben, von Körper und Seele, von Osten und Westen.«

Harish Trivedi, The Indian Express

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Über Sudhir Kakar

Sudhir Kakar (*25.07.1938) ist ein indischer Schriftsteller, Gelehrter und Psychoanalytiker. Die Ausbildung zum Psychoanalytiker leistete er am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt a. M. ab. Er praktizierte in Neu-Delhi und war Gastprofessor an zahlreichen Universitäten in den USA und Europa. Er veröffentlichte psychoanalytische Sachbücher und Romane, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Von der französischen Zeitschrift Le Nouvel Observateur wurde er als einer der »25 Meisterdenker der Welt« gelistet. Sudhir Kakar lebt in Goa.

»Sudhir Kakar ist ein Solitär, ein globaler Intellektueller und Wanderer zwischen den Kulturen.«

Ulrich Schnabel, Die Zeit

Mehr zu Sudhir Kakar auf der Webseite des Unionsverlags.

Über Barbara DasGupta

Barbara DasGupta ist Übersetzerin und Herausgeberin. Sie übersetzt aus dem Englischen und dem Bengali.

Mehr zu Barbara DasGupta auf der Webseite des Unionsverlags.

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Zum Thema Indien

Anees Salim: Fünfeinhalb Männer

Imran und seine Bande wollen in der Gangsterwelt Fuß fassen, doch ihr Eifer hat gefährliche Folgen.

Perumal Murugan: Zur Hälfte eine Frau

Beim alljährlichen Tempelfest fallen alle Regeln - der letzte Ausweg für ein verzweifeltes Ehepaar.

Avtar Singh: Nekropolis

Kommissar Dayals Fälle führen uns durch Delhi, in die Villen der Reichen, in die Hütten der Slums.

Alice Grünfelder (Hg.): Himalaya

Himayala – wo der Himmel die Erde berührt.

Geetanjali Shree: Mai

Die Booker-Preisträgerin erzählt von der Herausforderung, einander wirklich zu verstehen.

Krishna Baldev Vaid: Tagebuch eines Dienstmädchens

Das Dienstmädchen Shano bekommt Heft und Füller geschenkt. Was sie aufschreibt, wird zum Bestseller.

Gisbert Haefs: Radscha

Ein irischer Bauernsohn steigt auf zum Radscha – und lernt die gefährliche Seite der Macht kennen.

Louis Bromfield: Der große Regen

Das fesselnde Panorama des alten Indien, Louis Bromfields Meisterwerk.

Baby Halder: Vom Dunkel ins Licht

Vom Slumkind zur Bestsellerautorin – die unglaubliche Geschichte einer Frau, die sich freigekämpft hat.

Kamala Markandaya: Nektar in einem Sieb

Eine indische Bauersfrau hält Rückschau auf ihr Leben in Zeiten voller Umbrüche.

Patrick Boman: Peabody geht in die Knie

Indien anders: die Krimireihe mit Inspector Peabody.

H. R. F. Keating: Inspector Ghote reist 1. Klasse

Inspector Ghote auf sehr, sehr aufregender Zugreise durch Indien.

Patrick Boman: Peabody geht fischen

Indien anders: die Krimireihe mit Inspector Peabody.

H. R. F. Keating: Inspector Ghote hört auf sein Herz

Kindesentführung im Bombay – ein kniffliger Fall für Inspector Ghote …

H. R. F. Keating: Inspector Ghote geht nach Bollywood

Ein filmreif in Szene gesetzter Mord erschüttert die Bollywood-Filmstudios von Bombay.

H. R. F. Keating: Inspector Ghote zerbricht ein Ei

Eine Undercover-Ermittlung führt Inspector Ghote mitten aufs Land – und hinein in Schwierigkeiten.

Mulk Raj Anand: Gauri

Ein alter indischer Mythos, neu erzählt.

Kamala Markandaya: Eine Handvoll Reis

Ein eindringliches Buch über das tagtägliche Überleben in einer indischen Großstadt.

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Zum Thema Biografie

Aphra Behn: Oroonoko

»Aphra Behn erstritt den Frauen das Recht, ihre Gedanken auszusprechen.« Virginia Woolf

Julia Blackburn: Daisy Bates in der Wüste

Die Aborigines nannten sie Kabbarli, Großmutter. Blackburn spürt dem Leben der Daisy Bates nach.

Desmond Morris: Das Leben der Surrealisten

Zweiunddreißig schillernde Lebensbilder der größten Künstlerinnen und Künstler des Surrealismus.

Jan Jacobs Mulder: Joseph, der schwarze Mozart

Der Roman über Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-George, den vergessenen »schwarzen Mozart«.

Julia Blackburn: Des Kaisers letzte Insel

Napoleons auf Sankt Helena – ein Herrscher am Ende der Welt.

Dmitri Mereschkowski: Leonardo da Vinci

Der lebenspralle Roman von Leonardo da Vinci und seiner Zeit.

Patrick Deville: Äquatoria

Eine Collage über Freundschaft, Chaos, Gier und Schuld, auf den Spuren Pierre Savorgnan de Brazza.

Camilo Sánchez: Die Witwe der Brüder van Gogh

Ein überraschender Blick auf das Leben des weltbekannten Malers.

Pirmin Meier: Ich Bruder Klaus von Flüe

Die Geschichte eines Menschen, dessen große Visionen europaweit ausstrahlten.

Pirmin Meier: Paracelsus

Die fesselnde Biografie eines großen Visionärs.

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Zum Thema Asien

Lu Xun: Das trunkene Land

Eine Auswahl der bedeutendsten Erzählungen aus Lu Xuns Werk.

Jeong Yu-jeong: Der gute Sohn

Was, wenn du dir selbst nicht mehr trauen kannst?

Galsan Tschinag: Mein Altai

Galsan Tschinag erhebt seine Stimme zu einem Lobgesang auf seine Heimat, den Altai.

Reise nach Japan

Der literarische Reiseführer mit Geschichten und Berichten aus und über Japan.

Sherko Bekas: Geheimnisse der Nacht pflücken

Die Gedichte von Sherko Bekas sind eine Reise durch das uns unbekannte poetische Kurdistan.

Salim Alafenisch: Der Weihrauchhändler

Eine Geschichte von der Kraft der Liebe, die sogar über den Zyklus der Natur triumphiert.

Salim Alafenisch: Die acht Frauen des Großvaters

Geschichten, die die Tradition des Beduinenstammes weitertragen.

Eka Kurniawan: Schönheit ist eine Wunde

Dewi Ayu erhebt sich aus ihrem Grab und begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit.

Anita Djafari und Juergen Boos (Hg.): Vollmond hinter fahlgelben Wolken

Zum 30. Jubiläum des LiBeraturpreises umspannt diese Anthologie mehrere Generationen und öffnet den Blick für die Vielfalt außereuropäischer Schriftstellerinnen.

Tschingis Aitmatow: Liebesgeschichten

Drei Liebesgeschichten, die zu den schönsten der Weltliteratur gehören.

Patrick Deville: Kampuchea

Könige und Bauern, Generäle und Kommunisten – das Drama der kambodschanischen Geschichte.

Reise nach Indonesien

Indonesien – der größte Inselstaat der Welt – hat einen beeindruckenden Reichtum an Literatur.

Mahmud Doulatabadi: Kelidar

Ein Buch über die Liebe: zwischen Mann und Frau, zwischen Mensch und Tier, zur Erde und zur Natur.

Atef Abu Saif: Frühstück mit der Drohne

Atef Abu Saif erzählt vom unvorstellbaren Alltag während des letzten Gazakriegs 2014.

Garry Disher: Hinter den Inseln

Liebe, Krieg und Verrat vor dem Hintergrund der zusammenbrechenden Kolonialreiche in Südostasien.

Tschingis Aitmatow: Dshamilja

»Ich schwöre es, die schönste Liebesgeschichte der Welt.« Louis Aragon

Galsan Tschinag: Liebesgedichte

Galsan Tschinag spricht mit seinen starken, poetischen Wendungen sein Gegenüber im Herzen an.

Mahmud Doulatabadi: Nilufar

Von der Macht einer Liebe, die an noch größeren Mächten scheitert.

Galsan Tschinag: Der Mann, die Frau, das Schaf, das Kind

Eine Begegnung – nicht auf dem Land, sondern im Hausflur eines großstädtischen Hochhauses.

Henry de Monfreid: Die Geheimnisse des Roten Meeres

Ein gigantisches, mythisches Œuvre, das bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat.

Rund um die Welt:

Große Erzähler

Starke Geschichten

Unionsverlag

www.unionsverlag.com