16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

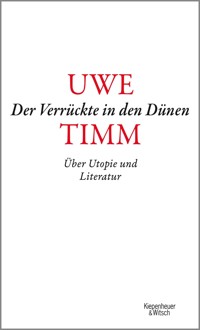

Eine inspirierende, kluge Reflexion über die Kraft der Utopie. Utopien haben Uwe Timm zeit seines Lebens beschäftigt: in seinem literarischen und essayistischen Werk ebenso wie auf seinen Reisen. Im vorliegenden Band geht Uwe Timm der Frage nach, welch philosophische, künstlerische und gesellschaftlich gestaltende Kraft der utopische Gedanke heute noch entfaltet. Er beleuchtet das utopische wie dystopische Moment in Klassikern der Weltliteratur, erzählt von einer Reise nach Paraguay und untersucht gegenwärtige Aspekte utopischen Denkens im öffentlichen Bereich, etwa bei Graffitikünstlern. In Uwe Timms brillanten Betrachtungen und Erzählungen behauptet sich die Utopie als Verteidigung eines besseren Zusammenlebens, gegen alle Versuche, sie in ein System zu pressen oder ideologisch zu diskreditieren. Sie setzt die Kraft der Wünsche frei und somit die Kraft für die Zukunft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Uwe Timm

Der Verrückte in den Dünen

Über Utopie und Literatur

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Uwe Timm

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Uwe Timm

Uwe Timm, geboren 1940 in Hamburg, lebt in München und Berlin. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen u. a.: »Heißer Sommer« (1974), »Morenga« (1978), »Der Schlangenbaum« (1986), »Kopfjäger« (1991), »Die Entdeckung der Currywurst« (1993), »Johannisnacht« (1996), »Rot« (2001), »Am Beispiel meines Bruders« (2003), »Der Freund und der Fremde« (2005), »Halbschatten« (2008), »Vogelweide« (2013), »Ikarien« (2017).

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Utopien haben Uwe Timm zeit seines Lebens beschäftigt, in seinem literarischen und essayistischen Werk ebenso wie auf seinen Reisen. Im vorliegenden Band geht Uwe Timm der Frage nach, welche philosophische, künstlerische und gesellschaftlich gestaltende Kraft der utopische Gedanke heute noch entfaltet. Er beleuchtet das utopische wie dystopische Moment in Klassikern der Weltliteratur, erzählt von einer Reise nach Paraguay und untersucht gegenwärtige Aspekte utopischen Denkens im öffentlichen Bereich, etwa bei Graffitikünstlern. In Uwe Timms brillanten Betrachtungen und Erzählungen behauptet sich die Utopie als Verteidigung eines besseren Zusammenlebens gegen alle Versuche, sie in ein System zu pressen oder ideologisch zu diskreditieren. Sie setzt die Kraft der Wünsche frei und somit die Kraft für die Zukunft.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

ISBN978-3-462-32139-5

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Der Verrückte in den Dünen

Reise nach Paraguay 1984

Die Utopie des Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia

Reise nach Paraguay 2010

Raumordnung

I. Hörsaal 164

II. Grundbesitz

III. Schafott

IV. Inseln

V. Reise nach Ikarien

VI. Sozialismus, auf locker

VII. Lost in action

VIII. Der Turmbau zu Babel

IX. Die schöne Blume Utopie

X. Friedhöfe

XI. Komm! ins Offene, Freund!

Der Aufwachraum

Anmerkungen

Vorwort

Was dieses Buch nicht will und nicht sein kann: eine systematische oder historische Untersuchung der Utopie. Versammelt sind darin persönliche Beobachtungen, Fundstücke, Fragen, die, aus einem frühen Interesse kommend, darauf gerichtet sind, an welchen Orten sich andere, sagen wir bessere, also gerechtere, freiere, lustvollere Möglichkeiten des Zusammenlebens finden.

Wahrscheinlich war es im Jahr 1948, als mehrere Romafamilien für einige Wochen im zerstörten Hamburg ihre Zelte am Isebekkanal aufschlugen. Die Kinder liefen barfuß im Herbst umher und bildeten eine eingeschworene balgende Gemeinschaft, die einen Affen mit sich führte, der uns Kindern auf Zuruf die Mützen vom Kopf riss und damit in den Zelten verschwand. Die Romakinder mussten nicht in die Schule gehen und wurden offensichtlich für ihr Tun von ihren Eltern nicht gezüchtigt. Das schien mir, dem Kind, damals ein wünschenswert abenteuerliches Zusammenleben zu sein.

Später hat sich dieser Wunsch durch Lektüre und Berichte relativiert. Die Frage kam hinzu, woher kamen die Familien und wohin zogen sie? Und abermals später, wie waren sie den Mordlagern entkommen?

Es sind die so ganz anderen Modelle gemeinschaftlichen Lebens, die dazu führen, den Blick auf unsere Leben zurückzuwerfen und es als fragwürdig erscheinen zu lassen. Auch dann, wenn die Antwort darauf lautet, es sei doch recht behaglich. Was damals allerdings in den Trümmern, dem Hunger und der Kälte nicht der Fall war. Sicherlich war es für die in Zelten Lebenden noch weit ungemütlicher, aber sie konnten und wollten weiterziehen, wohin auch immer. Das war faszinierend.

Wo andere Formen des Zusammenlebens sichtbar werden, bilden sie eine Gegenwirklichkeit. Einen Nicht-Ort im Vergleich zu dem, an dem wir leben. Andere Welten scheinen auf, nicht unähnlich dem Konjunktiv. Die Literatur bringt in der Sprache solche Gegenwelten, die einen nicht realen Ort haben, hervor, insofern ist sie utopisch.

Momentan erscheint die Welt, die kapitalistische, mit der Verarmung vieler und dem sich unermesslich steigernden Reichtum weniger, mit Finanzkrisen, elektronischer Ausspähung, mit Kriegen, mit der Aufkündigung von Verträgen über Waffenbegrenzungen, mit Massenflucht, Rassismus und dem Erstarken nationaler und faschistischer Bewegungen, mit all den Überschwemmungen, Waldbränden, großen Dürren, an einigen Stellen vielleicht reparierbar, aber zugleich erscheint ihr gegenwärtiger Zustand alternativlos. Daher all die Reden, Aufsätze, Erzählungen und Romane, in denen Dystopien beschrieben werden. Kleinlich wäre es, deren Urhebern vorzuhalten, dass sie gut saturiert den Untergang beschreiben. Die Apokalyptiker tun es, das wollen wir ihnen zugutehalten, aus Sorge oder Verzweiflung.

Braucht eine Politik, die bewusst Einfluss auf das gesellschaftliche und ökonomische Geschehen nehmen will und beides nicht allein dem Prinzip von Wachstum und Profit überlässt, eine Utopie? Die Frage stellte Ulrich Peltzer in einer Diskussion der Berliner Akademie zur heutigen Bedeutung von Karl Marx. Ich konnte sie nur stotternd beantworten. Darüber genauer nachzudenken, vielleicht auch Hinweise für mögliche Ansätze in der Wirklichkeit zu finden, war der Beweggrund, Utopische Orte/Utopische Räume zum Thema einer Poetikvorlesung im Tübinger Wintersemester 2018 zu nehmen.

Der Vortragstext wurde erweitert und ergänzt und ist unter dem Titel Raumordnung in dieses Buch aufgenommen worden. Hinzugekommen sind Kapitel, in denen die Biografie des Autors hineinspielt. Ein Beispiel für eine über Jahrzehnte sich hinziehende Bildung eines Staates aus dem Geist der Utopie ist Paraguay. Der Diktator Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, der europäischen Aufklärung verpflichtet, hatte diesen Staat ab 1816 durch eine Erziehungsdiktatur geformt, in der für damalige Verhältnisse ein erstaunliches Maß an Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit erreicht worden war – allerdings mit wachsender staatlicher Kontrolle und Repression. Nach dem Tod de Francias fiel das Land wieder in die Hände korrupter Militärs und Diktatoren, bis es in jüngster Zeit durch freie Wahlen zu einer, wenn auch prekären, Demokratie fand. Es gibt keinen linearen Prozess, weder in Richtung des Fortschritts noch auf eine Katastrophe zu. Am Beispiel Paraguays kann die Entwicklung zu einem zivilen Zusammenleben abgelesen werden, allerdings ist sie eher mit dem Zickzackkurs eines Geleitzugs zu vergleichen, der seine aufklärerische, emanzipative Fracht in die Zukunft bringen will. Aber über den Kurs muss geredet werden und auch darüber: Trägt das perfekte, streng rationale utopische Modell die Tendenz zur Dystopie schon in sich?

Vielleicht wäre nicht das Fragen nach der einen perfekten Utopie, sondern das nach einer Vielzahl nicht perfekter, aber erreichbarer Utopien ein Weg? Also das, was Ernst Bloch in seinem bewundernswerten Das Prinzip Hoffnung als die konkrete Utopie bestimmt. Deren Ziel wäre eine Gesellschaft, die zu einem aufgeklärten, friedlichen Zusammenleben ohne religiöse oder weltanschauliche Bevormundung findet. Hinzukommen müsste das spielerisch Anarchische und vor allem die Lust zur Tat. So alternativlos ist die politische Wirklichkeit nicht.

Ein zunächst gönnerhaft belächeltes, wie aus der Zeit gefallenes Mädchen mit langen Zöpfen sitzt mit einem selbst gemalten Schild vor einer Mauer, hinter der die Macht residiert. Sie schwänzt am Freitag die Schule. Ein Regelverstoß. Sie sitzt am nächsten und am folgenden Freitag wieder vor der Mauer. Andere setzen sich neben sie, auch sie schwänzen die Schule. Nach Wochen schwänzen auch in anderen Städten Kinder den Unterricht, nach Monaten protestieren Hunderttausende Kinder auf der Welt für den Klimaschutz, für die Zukunft. Der Protest beschäftigt aufgestörte Politiker und enervierte Industriemanager. Das Ergebnis ist nicht revolutionär, aber immerhin werden die Mächtigen zum Handeln gezwungen. Hätte man diese Form des Schülerprotests und seine Wirkung vor zwei Jahren beschrieben, sie wäre als reine Utopie abgetan worden, so aber, durch die Tat, durch einen Verstoß gegen die Regel, konnte die reine Utopie zur konkreten werden.

Vieles fehlt in diesem Buch oder wird nur am Rand behandelt. Was darin versammelt ist, dafür passt das Wort Sammelsurium recht gut, dieser das Lateinische mit dem Niederdeutschen verbindende Ausdruck für ein stärkendes Reste- und gleichzeitig Festessen.

Der Verrückte in den Dünen

Zwei Männer gehen am Strand entlang, dort, wo der Sand noch feucht und fest ist. Zu ihrer Rechten ziehen sich die Dünen nach Süden. Hin und wieder trägt eine Böe den Schaum der auslaufenden Wellen herüber. Der eine, ein großer blondbärtiger Mann, schiebt an einer Metallstange ein Speichenrad vor sich her. In dem kleinen Kasten am Griff der Stange sind mit einem gleichmäßigen Klicken die Meter, die sie gehen, zu hören. Den Bärtigen begleitet ein junger Mann, man würde sagen Jüngling, hätte er nicht diesen gedrungenen kraftvollen Körperbau. Er trägt mehrere angespitzte Pflöcke auf der Schulter, in der Rechten hält er einen langen Holzhammer, wie ihn Zimmerleute benutzen, wenn sie Dübel in Balken treiben oder Bretter verfugen.

Sie gehen nun schon den dritten Tag den Strand entlang, und wie an den anderen beiden Tagen setzen sie sich zur Mittagszeit in den Sand und trinken aus den Feldflaschen, die sie an Riemen um den Hals tragen. Sie essen ungesäuertes Brot. Der junge Mann schneidet Streifen von dem an der salzigen Luft getrockneten Rindfleisch ab und bietet dem älteren ein Stück an. Der schüttelt den Kopf. Der Gehilfe kann oder will nicht begreifen, dass der Bärtige in diesem Land der Rinder kein Fleisch essen mag. Sie sitzen nebeneinander und kauen und blicken über das Meer. Ihre Unterhaltung ist in der Einsamkeit aus Sand und Wind und Wasser meist nur ein Grunzen und ein Kopfnicken, demütig von dem Jungen, der auch gleich aufspringt, als der Bärtige sich erhebt und mit einer Handbewegung über das Meer weist, was wohl heißen soll, dass es weit ist und fischreich. Und der junge Mann nickt, und sein Murmeln heißt wohl: Ja.

Der Junge schultert die Holzpflöcke, nimmt den Hammer, und der Bärtige hebt das Gerät, die Stange und das Speichenrad auf. So gehen sie dahin nach Süden. Die Brandung bricht sich mit einem rhythmischen Dröhnen, der Bärtige prüft hin und wieder die Zahl in dem kleinen Kasten. Fast vier Stunden sind sie gegangen, als der Bärtige plötzlich stehen bleibt und auf den Boden zeigt.

Hier, ruft er, bis hierher reicht das Freiland. Und er macht abermals eine raumgreifende Handbewegung über Strand, Wasser und die Dünen. Und zum ersten Mal in diesen drei Tagen spricht er länger: Hier wird die Stadt sein, und sie wird den Namen tragen des Vaters.

Der Gehilfe sagt stockend: Profeta, so wird es sein.

Er wirft die Holzpfähle in den Sand und nimmt eine der Stangen, diejenige mit drei roten Ringen, bohrt sie ein wenig in den Sand und reicht den Hammer dem Bärtigen. Der schlägt mit fünf wuchtigen Schlägen den Grenzpfahl in den Boden.

Das ist der Gründungsmythos der Stadt Villa Gesell. 10000 Meter mal 1600 Meter an der Atlantikküste Argentiniens, nördlich von Mar del Plata, südlich von Buenos Aires.

In der grünen, tausend Kilometer flachen Langeweile plötzlich heller Sand, Hügel, bewegt wie große Wellen, die sich ins Land schieben. Dieses Stück Dünenland hatte Carlos Gesell von einem Estanciero gekauft. Grund und Boden für eine Gemeinde, einen Ort, wo es keinen Alkohol und keinen Zins geben würde, hier sollten das Zuchtwahlrecht der Frau und die Freiwirtschaft gelten. Der Prophet hatte die Vorstellung von einem Seebad. Vor allem sollten die Hügel grün werden, belebt von Laub im Wind, dem silbrigen Flirren der Pappeln. Er wollte eine grüne Stadt am Meer gründen. Einen Ort mit Strahlkraft, im Diesseits ein friedliches Zusammenleben, ein weltliches Jerusalem, nicht Gott, sondern dem Menschen gefällig, wie der Bärtige seinem Gehilfen sagte, einem Russlanddeutschen aus einer Siedlung in Entre Ríos, dort, wo die von der Wolga Vertriebenen, altgläubig lutherische Bauern, sich niedergelassen hatten, Heinrich mit Namen, und nur langsam und mit Mühe kamen die harten deutschen Silben aus seinem Mund.

Sand, Hügel, kleine Mulden. Diese Landschaft war in einer nicht vorhersehbaren Richtung ständig in Bewegung. Wenn sie vom Gehen ruhten, beobachtete der Gehilfe, wie der feine helle, hin und wieder mit kleinen bläulichen, auch grünlichen Körnern durchsetzte Sand sich bewegte, ein ständiges Rieseln, wie ein Lebewesen. So schoben sich die Dünen langsam, aber beharrlich in das flache, bis zum Horizont reichende Weideland – die Pampa.

Warum nur, grübelte der Bauernbursche, hatte der Prophet nicht das Weideland gekauft, wo man Rinder grasen lassen konnte, Ziegen und Schafe? Warum diese Sandberge?

Der Bärtige blickte mit seinen blauen Augen über die Dünen und sprach: Dort werden Häuser stehen, werden Menschen leben, werden einmal Blumen, Bäume und Büsche wachsen.

Hier, in diesem Sand? Wo nur Salzwasser ist? Wie soll das gehen?

Sie standen und schwiegen.

Hier, antwortete der Bärtige und zeigte auf eine Sandmulde hinter einem runden Hügelkamm, hier ist Wasser.

Sie schafften das Bohrgestänge in die Mulde und begannen an der angedeuteten Stelle zu bohren. In vier Meter Tiefe fanden sie in dem Sand eine große Wasserlinse. Der Bauernbursche trank und sagte: Es ist süß, Profeta.

Der Notar, der den Kaufvertrag in Madariaga beglaubigt hatte, nannte ihn nicht Prophet, sondern einen Verrückten. Und er sagte, nachdem er, um die Beglaubigung zu beschleunigen, mit einem guten Handgeld bestochen worden war: Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Cada rey manda en su reino.

Das Land, das der Verrückte von dem Estanciero gekauft hatte, war im Preis zwar günstig, aber dennoch wertlos. Allenfalls konnte man von hier Bausand verschicken. Aber das taten schon andere an anderen Dünen, und die Preise waren so niedrig, dass es sich nicht lohnte, Geld in ein Lastautomobil zu investieren, um den Sand in die Hauptstadt zu transportieren.

1648 Hektar hatte Don Carlos gekauft, den Hektar zu zweiundzwanzig Dollar. Der Notar wusste, das Geld war sauber, und auch wenn es nicht sauber gewesen wäre, hätte er den Vertrag beglaubigt. Das Geld kam aus dem Verkauf des vom Vater Silvio Gesell gegründeten Geschäfts, der Casa Gesell in Buenos Aires: Kinderwagen, Schnuller, Sanitätsartikel, Öle zum Einreiben der Kleinkinder, Bauchbinden für Schwangere. Don Carlos hatte seinen Betriebsanteil an seinen Bruder verkauft. Anstatt das dank der hohen Geburtenrate florierende Geschäft zu erweitern und Dependancen in anderen Städten zu gründen und das Leben in Buenos Aires mit seiner Oper, seinen Theatern und Varietés zu genießen, war dieser in Jesuslatschen gekleidete Carlos Gesell, genannt der Prophet, dem ob seines ruhelosen Tatendurstes etwas typisch Deutsches nachgesagt wurde, in diese öden Sandberge gegangen. Auch war seine Frau mit ihren sechs Kindern ihm gefolgt, und mit ihr kamen seine beiden Halbschwestern Sonja und Dodo, beide noch im Kindesalter. Für sie hatte er ein Holzhaus vor den Dünen errichtet.

Vergilbt gewellte Fotos zeigen überbelichtet Carlos Gesell mit dem Bauernburschen. Sie arbeiten, zwei dunkle Schatten, gebückt auf dem hügeligen Sand.

Sie steckten Weidengeflechte um einen Piniensetzling in den Sand. Carlos Gesell hatte Holzpfähle und Weidenruten aus dem Delta des Paraná bestellt. Holz war an diesem kilometerlangen Strand und in der baumlosen Pampa selten. Engländer hatten im vergangenen Jahrhundert für den Bau der Bahnlinie die Talabäume abgeholzt. Die Weidenbündel waren mit der Eisenbahn bis Madariaga transportiert und dann von einem dort ansässigen Händler, einem Iren, hierher an die Küste gebracht worden. Der Händler brachte auch Ziegelsteine und Holz für den Bau eines Hauses. Es sollte, auf einer Düne stehend, eine steinerne Selbstverpflichtung sein, nicht zu weichen. Eine Trutzburg, die gegen diesen ewig rieselnden Sand verteidigt werden musste. Eigenhändig entworfen von Carlos Gesell, rechteckig mit einem flachen Walmdach, das umlaufend eine Terrasse vor Sonne und Regen schützte. Und ganz wichtig: vier Türen, die an jeder Seite nach draußen führten, um so die morgens jeweils versandete Seite wieder freischaufeln zu können. Ein Dünenhaus. Zunächst und vor allem musste jedoch die Bewegung der Dünen zum Stehen gebracht werden. Landeskenner hatten gewarnt, und tatsächlich, die Weidengeflechte hatten den Flugsand nicht aufhalten können. Schon bald waren sie zugeweht oder fielen samt Setzling um.

Carlos Gesell nahm abermals von dem Geld aus dem verkauften Anteil am Kinder-und-Säuglinge-Geschäft und ließ aus Deutschland einen diplomierten Landwirt mit dem vielversprechenden Namen Bodesheim samt Ehefrau kommen. Trotz der Warnung des diplomierten Landwirts bestand Gesell darauf, dreitausend Sandkiefern zu setzen. Drei Monate lang arbeiteten der Landwirt, der Bauernbursche und Carlos Gesell im Sand. Die Kiefernsetzlinge wurden mit angeschwemmten Hölzchen und gerupftem Strandgras umgeben, eine Maßnahme zur Befestigung und als Dünger.

Endlich war die Arbeit getan. Drei Tage ruhten der tatenfrohe Prophet, der ihn bewundernde Bauernjunge und der diplomierte Landwirt. Am fünften Tag sprang der Wind von Ost nach Süd um, und ein kalter südpolarer Sturm fegte zwar die Wolken vom Himmel, aber auch lange Sandfahnen über die Dünen. Drei Tage dauerte der Sturm. Als er sich legte, waren die dreitausend Setzlinge verschwunden. Nur hier und da ragten noch vereinzelt kleine Wurzeln wie Krallen in den Himmel.

Zwei Tage kam der Prophet nicht aus seiner Hütte. Seine Halbschwestern brachten ihm Wasser. Nahrung verweigerte er. Sie sagten, so hätten sie ihn noch nie erlebt – betrübt und verzagt. Am dritten Tag erschien er und tat den Mund auf: Wir müssen von vorne anfangen.

Der diplomierte Landwirt sagte: Alles, was man hier versucht, wird unweigerlich misslingen!, ließ Kisten und Koffer packen und kehrte mit Frau und einem inzwischen geborenen Kind auf einem Dampfer der Hamburg Süd nach Deutschland zurück. Wanderdünen wandern, sagte er und erzählte später, ihm sei noch in der Schiffskabine Sand aus den Schuhen gerieselt. Aber was er, als in einem Garderegiment Gedienter, von diesem ganz und gar unmilitärischen Verrückten auch sagen müsse: Standhaft sei er.

Der Bauernbursche hatte in der Zwischenzeit, seinem natürlichen Trieb folgend, eine cabecita negra, wie es hieß, ein Zimmermädchen aus einer nahe gelegenen Estancia, geheiratet und war zurück nach Entre Ríos gezogen mit einem Erzählungsschatz, von dem noch die dritte Generation der altgläubigen Russlanddeutschen zehrte.

Der Prophet arbeitete indessen allein in den Dünen mit aus der Schweiz gegen Schneeverwehungen entwickelten Weidenzäunen. Er sah seine Frau Martha von Weitem die Düne herunterkommen, sie stellte sich vor ihn hin, so, dass er in die Sonne blicken musste, und sagte: Die Dünen oder ich. Er zog sich in eine entfernte Dünenmulde zurück, saß dort, während seine Frau Wäsche wusch und aufhängte, für die sechs Kinder und die beiden Halbschwestern kochte, eine kräftige Gemüsesuppe mit Süßkartoffeln und Rindfleisch, das Essen hinstellte und Essen! rief. Er kam langsam näher und sagte: Die Dünen.

Was sie über die Maßen verbitterte, er hatte nicht einmal versucht, sie umzustimmen. Mit vier ihrer sechs Kinder zog sie aus dem Sand fort. Zurück blieben der Prophet Carlos mit einem Sohn Bubi, seiner Tochter Rosemarie und seinen beiden unmündigen Halbschwestern.

Ein neuer Gehilfe kam, der sich Eleve nannte und auf den Namen Timoteo hörte. Verlassen hatte er Deutschland, weil er dort zu einer Bruchrechnung geworden war: ein Dreiviertel Jude, Timm Henckels, Sohn des Schauspielers Paul Henckels. Vor seiner Abreise hatte der Eleve Timoteo noch verschiedene, wie er sagte, arische Strandhafersamen auf der Insel Sylt in kleinen Säcken eingesammelt und mitgenommen. Der neue Gehilfe war von einem so ganz anderen Schlag als der den Propheten bewundernde Bauernbursche. Aufgewachsen unter einem losen, lockeren Volk, unter Dichtern, Malern und Schauspielern, hatte er eine Reformschule in Magdeburg besucht. Die Schule war von den neuen Machthabern wegen ihrer laschen, den Widerspruch einübenden Lehrmethode geschlossen worden. Der Eleve hatte eine schnelle Zunge, war voller Witz und schlagfertig dazu, auch trank er gern Bier und Wein und Schnaps, sang, wenn er am Strand gegen den Wind ging, unsittliche Lieder. Carlos Gesell hatte in den Dünen jeglichen Alkohol verboten. Daher ritt der Eleve hin und wieder nach Madariaga, kaufte sich heimlich zwei oder drei Flaschen argentinischen Whiskys, der, da von einem Schotten gebraut, eben noch trinkbar war. Carlos Gesell wurde von seinem neuen Gehilfen nicht mehr Prophet, sondern nur noch Don Carlos und hinter seinem Rücken Don Gasolino genannt. Der Spitzname beschrieb den umtriebigen Dünenbesitzer genauer. Carlos Gesell hatte sich schon als Schüler in Zürich – die Familie Silvio Gesell pendelte zwischen der Neuen und der Alten Welt hin und her – bei einem chemischen Experiment zur Herstellung von Dünger die Hände und dem Hauswirt das Zimmer verbrannt. Später in Chicago, wo er einige Jahre lebte, arbeitete er an der Erfindung eines Kühlschranks, der von der Sonne gespeist werden sollte. Er wollte die Hitze in Kälte umwandeln. In der Bibliothek Chicagos studierte er über Monate physikalisch-technische Bücher. Er war mit der Idee seiner Zeit weit voraus, konnte als Autodidakt aber die Umwandlung von Sonnenwärme in Energie technisch nicht lösen.

Zurückgekehrt nach Buenos Aires, trat Carlos in das väterliche Geschäft für Babyausstattungen ein, die Casa Gesell. Sogleich machte sich sein Erfindergeist an die Entwicklung eines tropentauglichen Kinderwagens. Das Gehäuse war aus Weidengeflecht gefertigt und mit weißer Gaze ausgelegt. Die Luft sollte sanft den Säugling umspielen. Der Korbwagen mit dem Produktnamen Moses wurde zu einem Verkaufserfolg. Während seiner Studien und Forschungsarbeiten hatte Carlos noch Zeit, eine Frau zu finden, Martha, sie zu freien und ihr sechs Kinder zu machen. Beflügelt von dem Verkauf der Marke Moses, fuhr er in das Seebad Mar del Plata, wo eine Zweigstelle der Casa Gesell gegründet werden sollte. Auf dieser Fahrt entdeckte er die Dünenlandschaft und hatte die Vision, dort ein Seebad zu gründen.

Alle vierzehn Tage kam der Ire in seinem verrosteten Ford und brachte dem Propheten, der sich inzwischen eine neue Frau genommen hatte, Doña Emilia, und seinen beiden Halbschwestern, dem Eleven und seinen beiden Kindern, die mithalfen, man konnte auch sagen, mitarbeiten mussten, Mehl, Zucker, Kartoffeln, aber auch Ziegelsteine und Holz für den langsam voranschreitenden Hausbau. Inzwischen waren Hühner angeschafft worden, und die Versorgung mit Eiern war gesichert. Die Kartoffeln keimten, mit Pferdemist gedüngt, verheißungsvoll vor sich hin. Der Ire hatte eine Flasche Rum mitgebracht, nicht weil er hoffte, damit seinen Umsatz zu steigern, sondern im Glauben, ein solider Rausch könne den Verrückten, der da im Sand wühlte, wieder zur Vernunft bringen.

Don Carlos predigte dem begehrlich zur Flasche blickenden jungen Gehilfen von Sucht und Rausch und verrücktem Sinn. Der Ire selbst sei ein Beispiel für die fürchterliche Wirkung des Alkohols. Bei seinem letzten Besuch hatte der Ire über seine Schwangerschaft geklagt. Er glaubte, er sei schwanger von einem Esel, was ihn grübeln ließ, wie ihm das hatte zustoßen können, hielt er sich doch keinen Esel. Und auch davon hatte er den beiden erzählt, dass hin und wieder am helllichten Tag der Himmel plötzlich auf ihn fiele. Erst neulich wieder, und wie er dagelegen sei, unter einem blauen, mit weißen Flecken besprenkelten Betttuch. Erst in der Nacht habe er es wieder von sich werfen können. Überhaupt die Einsamkeit in dieser Weite, irgendwo sei dann immer nur der Horizont. Manchmal sprach er aber doch recht verständig und sagte, diese Bemühungen, die Dünen zum Stillstand zu bringen, seien gegen die Natur und, weit schlimmer, gegen Gott.

Der Ire redete. Die beiden arbeiteten. Warum gerade hier? Weil es hier, an dieser Stelle, auf dem Hunderte Kilometer weiten, langweilig flachen Land, plötzlich Hügel gab. Landschaft. Die Pampa ist keine Landschaft, sondern grüne horizontweite Fläche. Hier hingegen erhoben sich die Dünen, weiß schimmernd, sanft gefaltete Hänge. So hatte er es dem Notar nach der Unterzeichnung gesagt. Zuvor hätte seine Bewunderung für die Schönheit der Landschaft den Preis beim Verkäufer womöglich in die Höhe getrieben. Er wolle dort Pinien pflanzen, Pappeln und Weiden, hatte er erklärt, aus denen die Kinderwagen gefertigt werden sollten. Das war eine etwas unglaubwürdige Erklärung, wenn man die Dauer des Wachstums einer Pinie bedachte.

Er hatte den Nachbarort Ostende besucht, der weiter nördlich an diesem langen Dünenzug der argentinischen Atlantikküste lag. Vor Jahren hatten dort Belgier damit begonnen, ein mondänes Seebad zu errichten, wiederum angeregt durch das ebenfalls in Dünen gelegene belgische Seebad Ostende. Der Bau wurde durch anhaltende, den Sand verfrachtende Stürme immer wieder aufgehalten und schließlich abgebrochen. Die Belgier kehrten nach Europa zurück. Die halb fertigen Häuser und Hotels waren schon bald wieder vom Sand zugeweht. Allein ein Stück des Kirchturms ragte noch aus einer Düne. Carlos Gesell hatte die Spitze im Sand gesehen und war in seinem Entschluss nur abermals bestärkt worden.

Es war eine besondere Fähigkeit des Propheten, die Dinge der Zukunft vor Augen zu haben, er hatte das Wort Gemeinde oder das Wort Dorf nicht im Kopf, sondern er hatte es vor Augen: die Häuser aus Backsteinen gebaut, mit weiß gestrichenen Fensterkreuzen, Dächer mit Ziegeln gedeckt, kleine, mit Ziegeln gepflasterte Straßen, Vorgärten wie im Norden Deutschlands, eine Hauptstraße, dort das Postamt, dort das Hotel, zweistöckig, dort die Bäckerei, das Café, die Bedienung mit weißer gerüschter Schürze, die Schlachterei, darin der Metzger am Hackblock, und draußen vor der Küste zwei Jachten, weiß natürlich, deren Besitzer mit ihren Gästen durch diesen Ort spazierten, einen Ort der Schönheit, in dem es keinen Alkohol und keine Glücksspiele gab. Gegenseitige Hilfe. Stille. Dann erklängen aus einer offenen Terrassentür Präludien Chopins. Ein Ort des friedfertigen Zusammenlebens. Ein gesundes, frisches, der Natur nahes Leben. Ein Eden, ähnlich dem, das in Oranienburg bei Berlin 1893 von Vegetariern und Reformern gegründet worden war. Der Prophet hatte dort eine Zeit lang gelebt und seine Frau Martha kennengelernt. 1930 war sein Vater Silvio Gesell nach einem rastlosen Leben, einem Hin und Her zwischen Alter und Neuer Welt, in dem Gartenparadies Eden gestorben. Auch er, Silvio Gesell, war ein Prophet gewesen. Er predigte eine neue Wirtschaftsordnung, die Freiwirtschaft, das Schwundgeld, das zu einem nicht endenden Weltfrieden führen würde. Wenn man nicht die auf Zins und Hochzins ausgerichtete Wirtschaftsordnung ändere, hatte Silvio Gesell nach dem Waffenstillstand 1918 vorhergesagt, werde es bald einen weiteren, noch fürchterlicheren Krieg geben.

Die Mauern des Hauses waren inzwischen errichtet. Die umlaufende Veranda mit ihren Holzsäulen hatte Carlos Gesell wie ein geübter Zimmermann in drei Wochen gezimmert. Allerdings fehlte dem Haus das Dach. Die Balken, Sparren und Bretter waren noch immer nicht geliefert worden. Aber der Brunnen war gemauert und eine Versitzgrube gegraben worden. Hühner legten Eier. Ziegen gaben Milch. Ein Klavier traf ein, allerdings zu früh und verstimmt. Es wurde unter eine Plane gestellt, die vor Regen, aber nicht vor dem feuchten Meerwind schützte. Immer wieder musste der Schimmel von den Dämpfern gekratzt werden. Und Carlos Gesell, der von sich als einem ingeniösen Autodidakten überzeugt war, machte sich daran, das Klavier zu stimmen. Nach vier Tagen spielte der Eleve an einem windstillen, noch immer heißen Abend vor den zwei Erwachsenen, den beiden halbwüchsigen Mädchen, den zwei Kindern und dem weinenden Iren Beethovens Für Elise und das G-Dur-Menuett von Johann Sebastian Bach. Es war das erste und für lange Zeit letzte Freiluftkonzert in den Dünen.

Vier Tage darauf hatte der Prophet einen Traum. Eine Stimme – war es der Vater? – sprach: Geh hin und bringe die Dünen durch Schwärze zum Stehen.

Der Prophet dachte, die Schwärze könne nur Teer bedeutet haben. Eine Befestigung der vordersten Dünen könnte, so sagte er seinem Gehilfen, eine Art Wall schaffen, der dann die dahinterliegenden Dünen zum Stillstand brächte.

In Mar del Plata wurde eine flüssige Teermischung bestellt, die in Blechfässern herbeigeschafft wurde. Ein Teer, wie er für die Abdeckung mit Dachpappe benutzt wurde.

Also zogen der Prophet und sein Eleve an einem Morgen im März los und übersprühten zwei kleinere, der See zugewandte Dünen mit dem flüssigen Teer. Am fünften Tag war die Arbeit getan, und der Prophet sagte: Es ist gut.

Welch ein wundersamer Anblick: Zwischen den weißen gewellten Dünen lagen zwei rabenschwarze Hügel. Ein Werk, das die erst Jahrzehnte später aufkommende Land-Art vorwegnahm. Höchst sonderbar aber war, die Möwen umkreisten in Schwärmen die schwarzen Hügel, so als lägen dort zwei Walfische, jedoch ließen sie sich nicht mehr darauf nieder, nachdem eine von ihnen mit den Krallen darin kleben geblieben war. Erst in der Nacht wandelte sich ihr Schreien in ein klägliches Krächzen und verstummte gegen Morgen ganz.