9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der große Roman von Uwe Timm erzählt vom Jazzkritiker und Beerdigungsredner Thomas Linde, von seiner Liebesaffäre mit der Lichtdesignerin Iris, von Aschenberger, der tot ist und die Siegessäule sprengen wollte, von den Hoffnungen und Wünschen der 68er, von der Farbe Rot, von Lebensläufen und ihren Geheimnissen, von den Utopien und Verbrechen unserer Geschichte und von der Kostbarkeit des Lebens. Thomas Linde schwebt. Etwas ist anders, aber er weiß nicht genau, was. In wenigen Sekunden wird er es wissen, aber diese kurze Zeitspanne ist erfüllt von einem ganzen Leben, mehr als einem halben Jahrhundert, von Geschichten, Erinnerungen, Begegnungen, Bildern und Gedanken. Thomas Linde ist Jazzkritiker und Beerdigungsredner, er schreibt an einer Arbeit über die Farbe Rot, und er hat eine Geliebte, die zwanzig Jahre jüngere Lichtdesignerin Iris, die ihm etwas zu sagen hat. Linde bereitet die Rede auf Aschenberger vor, einen ehemaligen Kampfgefährten von 67/68, als die Welt eine andere war und eine andere werden sollte. Zwischen Aschenbergers Nachlass-Papieren findet Linde Sprengstoff, dafür gedacht, die Siegessäule in die Luft zu jagen...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 506

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Uwe Timm

Rot

Eine Erzählung

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Uwe Timm

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Uwe Timm

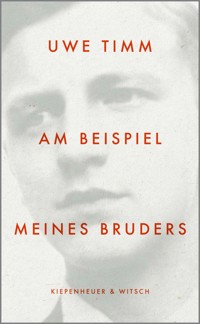

Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt Vogelweide, 2013, Freitisch, 2011, Am Beispiel eines Lebens, 2010, Am Beispiel meines Bruders, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, Der Freund und der Fremde, 2005, und Halbschatten, Roman, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis und 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille.

Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch

Der Mann auf dem Hochrad, Legende, 1984 Morenga, Roman, 1984. Der Schlangenbaum, Roman, 1986. Vogel, friss die Feige nicht.Römische Aufzeichnungen, 1989. Kopfjäger, Roman, 1991. Erzählen und kein Ende, 1993. Die Entdeckung der Currywurst, Novelle, 1993. Johannisnacht, Roman, 1996. Nicht morgen, nicht gestern, Erzählungen, 1999. Eine Hand voll Gras, Drehbuch, KiWi 580, 2000. Rot, Roman, 2001, Sonderausgabe 2005. Am Beispiel meines Bruders, 2003. Der schöne Überfluss. Texte zu Leben und Werk von Uwe Timm, hrsg. von Helge Malchow, 2005.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Der große Roman von Uwe Timm erzählt vom Jazzkritiker und Beerdigungsredner Thomas Linde, von seiner Liebesaffäre mit der Lichtdesignerin Iris, von Aschenberger, der tot ist und die Siegessäule sprengen wollte, von den Hoffnungen und Wünschen der 68er, von der Farbe Rot, von Lebensläufen und ihren Geheimnissen, von den Utopien und Verbrechen unserer Geschichte und von der Kostbarkeit des Lebens.

Thomas Linde schwebt. Etwas ist anders, aber er weiß nicht genau, was. In wenigen Sekunden wird er es wissen, aber diese kurze Zeitspanne ist erfüllt von einem ganzen Leben, mehr als einem halben Jahrhundert, von Geschichten, Erinnerungen, Begegnungen, Bildern und Gedanken. Thomas Linde ist Jazzkritiker und Beerdigungsredner, er schreibt an einer Arbeit über die Farbe Rot, und er hat eine Geliebte, die zwanzig Jahre jüngere Lichtdesignerin Iris, die ihm etwas zu sagen hat. Linde bereitet die Rede auf Aschenberger vor, einen ehemaligen Kampfgefährten von 67/68, als die Welt eine andere war und eine andere werden sollte. Zwischen Aschenbergers Nachlass-Papieren findet Linde Sprengstoff, dafür gedacht, die Siegessäule in die Luft zu jagen …

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2001, 2005, 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

ISBN978-3-462-30880-8

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Ich schwebe …

Ben kam …

Edmond …

Licht- und Schattenflut …

GRAVE-DIGGER(sings):

But age with his stealing steps

Hath claw’d me in his clutch,

And hath shipp’d me intil the land,

As if I had never been such.

He throws up a skull

William Shakespeare, Hamlet

Ich schwebe. Von hier oben habe ich einen guten Überblick, kann die ganze Kreuzung sehen, die Straße, die Bürgersteige. Unten liege ich. Der Verkehr steht. Die meisten Autofahrer sind ausgestiegen. Neugierige haben sich versammelt, einige stehen um mich herum, jemand hält meinen Kopf, sehr behutsam, eine Frau, sie kniet neben mir. Ein Auto ist in die Fensterscheibe eines Uhrengeschäfts gefahren, die Marke kann ich von hier oben nicht erkennen, bin aber in Automarken auch nicht sonderlich bewandert. Eine große Schaufensterscheibe, die wie eine glitzernde Wolke aufflog und jetzt am Boden liegt, bruchstückhaft spiegeln sich Häuser, Bäume, Wolken, Menschen, Himmel, von hier oben ein großes Puzzle, aber alles in Schwarz-Weiß. Seltsamerweise gibt es keine Farbe, seltsam auch das, der da unten spürt keinen Schmerz. Er hält die Augen offen.

Ich höre Stimmen, die nach einem Krankenwagen rufen, Neugierige, die nach dem Hergang fragen, jemand sagt: Er ist bei Rot über die Straße gelaufen. Ein anderer sagt: Der Fahrer wollte noch ausweichen.

Der Fahrer sitzt auf dem Kantstein, er hält den Kopf in beiden Händen, er zittert, zittert am ganzen Leib, während ich daliege, ruhig, kein Schmerz, sonderbar, aber die Gedanken flitzen hin und her, und alles, was ich denke, spricht eine innere Stimme deutlich aus. Das ist gut, denn das Reden gehört zu meinem Beruf. Meine Tasche liegt drei, vier Meter entfernt von mir auf der Straße, und natürlich ist sie aufgesprungen, eine alte Ledertasche. Das kleine Päckchen mit dem Sprengstoff ist herausgeflogen, auch die Zettel, Karteikarten, die Blätter mit den Notizen, niemand kümmert sich darum, sie wehen über die Fahrbahn. Und ich denke, hoffentlich sind sie vorsichtig. Will auch sagen: Vorsicht, das ist Sprengstoff. Aber es gelingt mir nicht. Das Sprechen macht mir Mühe, große Mühe, gerade dieses Wort, sonderbar, da ich es leicht denken und hören kann. Also nichts sagen. Schweigen. In Ihrem Leben ist der Teufel los. Was einem so alles durch den Kopf geht. Wir bringen Ihr Unternehmen auf Vordermann durch privates Coaching. Wenn man jetzt die Augen schließen könnte, denke ich, es wäre der Frieden. Und noch etwas, ich höre Charlie Parker spielen, sehr deutlich, den Einsatz seines Solos in Confirmation.

Ich kam von ihr und war, vielleicht ist das später wichtig für die Versicherung, auf dem Weg zu meinem Klienten. Sie hatte mich im Café angerufen. Die Sonne stand knapp über den Hausdächern, und die Tische lagen noch im Schatten der Bäume. Es war schon warm, ja heiß. Über Nacht hatte es kaum abgekühlt. Ich rauchte, trank Kaffee und wollte wenigstens einen Anfang finden für die Rede, die ich morgen halten muss. Noch nie habe ich eine Rede so lange hinausgeschoben. Die Zeit drängt. Oft ist es ein Satz, der alle anderen nach sich zieht, ein Anfang, der alles trägt. Ich hatte mir ein paar Stichworte notiert. Der Engel der Geschichte. Das Rot als Einsprengsel im Weiß der Blüten ist eine Ankündigung der Frucht. Der Namenswechsel. Jonas im Wal. Die Siegessäule. Bekennerschreiben.

Dann kam der Anruf. Das Handy fiepte.

Ihre Stimme war durch das elektronische Knistern hindurch nur schwer zu hören: Du musst kommen.

Ich sitz an der Rede. Du weißt.

Ja. Aber du musst kommen, bitte.

Wohin?

Zu mir. Gleich.

Ich rauchte die Zigarette zu Ende, zahlte, packte die Blätter und Karteikarten mit berühmten letzten Worten in die Tasche und ging zur Bushaltestelle. Was wollte sie? Warum diese Eile? Meine Befürchtung, ja Angst war: Ben könne alles erfahren haben. Vielleicht war ihr aber auch nur diese Geheimnistuerei, dieses Verstecken, Verschweigen, Verbergen, einfach unerträglich geworden. Oft sind es ja ganz belanglose Anlässe, die Geständnisse mit unabsehbaren Folgen auslösen. Lügen ist, sagt sie, widerlich – und in den letzten Wochen musste sie viel lügen. Vielleicht ist Ben aber auch etwas gesteckt worden, vielleicht hat uns einer seiner Bekannten, der kleine Kinder hat, im Zoo gesehen, ja, im Zoo, da haben wir uns oft getroffen. Oder aber Ben ist nachträglich ein Verdacht gekommen wegen unseres Zusammentreffens in der Wohnung.

Wir haben nur einmal, kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, in ihrer Wohnung miteinander geschlafen, und bei dieser Gelegenheit wäre beinahe alles aufgeflogen. Danach war ich nur noch in Gegenwart anderer bei ihr, zum sonntäglichen Brunch, zum Nachmittags-Cocktail, bei einem der Abendessen, die sie einmal im Monat gibt, und natürlich anlässlich der letzten Vernissage. Ein Hauseingang wie in Versailles, Spiegel an den Wänden, Elfen, Blüten streuend, Gipsschmetterlinge, bronzene Lotosblütenlampen, man schließt das eiserne Liliengitter hinter sich und der Mahagonifahrstuhl hebt einen mit leisem Ächzen in die zweite Etage, eine Wohnungstür so groß wie ein Scheunentor, hölzerne Engelsköpfe jubilieren dem Besucher entgegen, ein Korridor, eine Vier-ZimmerFlucht, Flügeltüren, dahinter Unsägliches, nichts von kühler Stille und strenger weißer Leere. Ich dachte, ich trete ins Atelier von Makart. Ein purpurnes Troddelsofa mit goldbesticktem Meanderfries, zwei tigergeflammte Sessel, am Boden ein Eisbärenfell mit einem ausgestopften Kopf, gierig nach oben gerichteten Glasaugen, aufgestellten Rundohren, weißen Zähnen, schwarz lackierten Lefzen, so grinst er lüstern den Frauenbeinen, die ihm über das Fell gehen, nach. Eine präparatorische Meisterleistung, dieser geile, von unten kommende Eisbärenblick. Auf zwei Konsolen stehen bombastische Vasen, an denen Wilhelm Zwo seine Freude gehabt hätte, blau, mit dickbusigen rosa Grazien, neu hingegen dieses Teil, eine Anrichte, nein, ein Buffet, nein, eine Installation, eine das TV-Gerät und die Hi-Fi-Anlage integrierende Plastik aus Stahl, Glas, Kunststoff, Rosenholz, die Wand ist mit tropischem Grün tapeziert, zwei Spiegel in wulstigen Goldrahmen, zwei Ölschinken, auf dem einen grasen Schafe, auf dem anderen blickt eine junge Heilige brünstig himmelwärts, das alles auch noch dramatisch ausgeleuchtet von kleinen Punktstrahlern, das übergroße, grasgrün bezogene Sportplatzbett, das Bibliothekszimmer mit Samtcouch im Rotlicht, das Bad wie eine Ludwig-Zwei-Grotte. Ich bin in den letzten Jahren durch viele Wohnungen gekommen, aber Vergleichbares habe ich zuletzt bei einer Großtante gesehen. Ich musste mir Mühe geben, nicht wie ein Spießer staunend herumzulaufen, mit albernen Ohs und Ahs, nicht etwa aus Bewunderung, sondern weil ich diesen verquasteten Bombast in ihrer Wohnung am allerwenigsten vermutet hätte. Sie ist der Zeit voraus.

Ich lebe in weißen leeren Räumen, ohne Ballast, etwas altmodisch, wie sie gleich sagte. Zwei leere Zimmer in einer Dachwohnung, alles weiß. Ansonsten viel Grau und Schwarz, meine Dienstkleidung, altgetragen, aber gute Ware, Sachen, die man auch ausgefranst und mit Löchern tragen kann: Kaschmir, Baumwolle, Seide.

Keine Bücher, mit Ausnahme des Buchs der Bücher. Man kann von der Konkurrenz nur lernen. Ich kaufe immer nur ein Buch, lese es, verschenke es oder lasse es auf dem Postamt liegen. Mein Hausstand bleibt leicht transportabel, wie die Reiseschreibmaschine, eine Adler Viktoria. Ich bin einer der letzten, der sich an einer mechanischen Maschine abmüht. Aber ich muss ja auch keine Romane schreiben. Ich habe meine verlängerten Finger als schmale Stahlgelenke vor Augen und die Mechanik im Ohr, den satten Anschlag. Es macht mir Spaß, schreibend die Typenhebel zuschlagen zu sehen. Die Notizen schreibe ich mit dem Füller, zuweilen mit dem bestimmten Gefühl, Geist fließe aus den Fingern. All die Karten sind mit der Hand ausgefüllt, die letzten Worte, die wichtigen Sentenzen. Das Festhalten an dieser altertümlichen Schreibform geschieht, wenn ich mich selbst prüfe, nicht aus Trotz, nicht aus Angst vor Computern, es macht mir einfach mehr Spaß, die Mechanik zu hören, oder, wenn ich mit dem Füllfederhalter schreibe, im zögernden Nachdenken zu beobachten, wie sich das feuchtglänzende Tiefschwarz in ein mattes Grauschwarz verwandelt.

Ein Koffer und eine Tasche, das ist mein Hausstand. Ich kann jederzeit weiterziehen.

Sie wollte es nicht glauben, und sie ist darum einmal, was zu tun sie sich sonst strikt weigert, mit mir nach Hause gegangen, in diese Dachwohnung, zwei Zimmer, ein Bad, Küche, ein Tisch, zwei alte Küchenstühle vom Sperrmüll, ein japanischer Futon auf dem Boden, als Überdecke ein Kelim, ausgeblichen das rote Muster, ein Stück aus dem letzten Jahrhundert, das Geschenk eines Klienten, dem ich das Weinen erspart habe, sodann ein Sessel: Leder, Stahlrohr, Schweizer Fabrikat. An der Wand eine japanische Schriftrolle, ein paar schwarz getuschte Zeichen auf hellbraunem Reispapier, eine Kalligrafie, die mir ein Japanologe übersetzt hat: Wörter sinnen über Wörter.

Müsste ich für eine plötzliche Flucht meine Sachen packen, ich würde nur drei Dingen, die ich dann zurücklassen müsste, nachtrauern: dem Sessel, dem in feinen Abstufungen von karmin- bis feuerrot gewebten Kelim und der Schriftrolle. Ich würde versuchen, den Kelim und den Sessel bei dem jungen Autor unterzustellen. Er ist vor zwei Monaten in die gegenüberliegende Dachwohnung eingezogen. Manchmal höre ich ihn mit seinen Möbeln reden. Ein Zwiegespräch. Wenn er sie anredet und wenn er schweigt. Ich höre deutlich heraus, wann er ihren Antworten, die ich leider nicht verstehen kann, lauscht. Komm, du kannst mich gar nicht kitzeln, sagt er und spricht wahrscheinlich zum Stuhl, und du stehst jetzt ruhig, verdammt, sagt er zum Tisch, vermute ich.

Auch sie hörte ihn an jenem Tag reden, meinte aber, das sei ein ganz normales Selbstgespräch.

Nein. Man muss nur durch die Wand hören.

Aber wer kann das schon?

Ich.

Da lachte sie, und wenn Iris lacht, leuchtet der Himmel über Berlin. Sie fängt leise an, als würde man sie ein wenig kitzeln, öffnet die Lippen, volle Lippen, die das Öffnen noch betonen, umranden, sie benutzt einen tiefroten Lippenstift, ihre Zähne, gleichmäßige weiße Zähne, bis auf einen Schneidezahn, der aus der Reihe tanzt und ein bisschen schräg steht, das rosig schimmernde und, wie ich weiß, feste Zahnfleisch, dieser zartrot geriffelte Rachen – sie lacht, ihr Eyeliner verschmiert, sie lacht, wie andere weinen. Die Gespräche um sie herum verstummen, die Leute blicken hoch, irritiert zunächst, dann grinsend, schließlich lachen sie mit, ohne die leiseste Ahnung zu haben, warum sie lachen. Ich liebe an ihr am meisten dieses Lachen. Es wischt jede Traurigkeit weg, und das ist wohl auch der tiefere Grund für ihren Erfolg. Natürlich spielen dabei auch andere Dinge eine Rolle: die Beine, die Haare, vor allem aber ihre Augen, vielmehr deren Lichtempfindlichkeit. Darum trägt sie auch meist die Audrey-Hepburn-Sonnenbrillen. Und nur wenn sie den Schatten genau bestimmen will, nimmt sie die Brille ab, den Halb-, Schlag-, Streu-, Kernschatten. Sie kann dann sagen, da ist zu viel Weiß drin, das müsste etwas, ein Hauch nur, Rosa haben, das sagte sie in meiner Dachwohnung. Sie fand die Räume so leer, so weiß, so kalt. Zuletzt hatte sie die Wohnung eines Lyrikers gesehen, grausig, so leer wie langweilig. Steril. Und so schreibt der natürlich auch. Sie ist überzeugt, dass die unmittelbare Umgebung, die Räume, vor allem deren Beleuchtung, zutiefst einwirkt auf unser Unterbewusstsein, und das heißt natürlich auch auf unser Denken und Handeln, auf – ja – unsere Fantasie. Fantastisch, sagt sie, ist etwas erst dann, wenn es im richtigen Licht erscheint, in Erscheinung tritt. Wie dieser Walzahn, ein Skrimshaw, den ich auf dem Tisch liegen habe. Überraschend schwer liegt das Elfenbein in der Hand, und blank poliert lässt die Oberfläche etwas von den tieferen Schichten des Wachstums aufscheinen. Ein Segelschiff und ein Frauenporträt sind in das Elfenbein geritzt, umrahmt von einem stilisierten Tau, darunter steht in einer eigenwilligen Schreibweise der Name: Rebekah. 1851. Vielleicht ist eine Frau in der Ferne gemeint, vielleicht ein Schiff.

Ich wusste gar nicht, dass Wale Zähne haben.

Pottwale ja.

Auch das Bild, das ich in der Küche hängen habe, gefiel ihr, das einzige Bild in der Wohnung.

Schön, ein Horch. Der hat doch ein Vermögen gekostet.

Nein. Ich habe das Bild für eine Rede bekommen. In meinem Beruf gibt es immer noch Reste von Naturalwirtschaft.

Der Horch ist kein Bild im herkömmlichen Sinn. Was da gerahmt und etwas erhaben unter Glas zu sehen ist, sind maschinenbeschriebene Seiten, teils sorgfältig gefaltet, teils geknüllt, den Gehirnwindungen ähnlich, sodann fixiert, und in der Mitte, auf der Papierlandschaft, liegt eine von Stiefelabdrücken verdreckte, abgestempelte Stechkarte eines Bauarbeiters, alles Trouvaillen, allerdings gezielt gesucht, und darauf kommt es an. Die Seiten, von denen man nur kleine Wortfetzen auf den Knüllkanten lesen kann, zusammenhanglos, zufällig aneinandergeschoben, bekommen erst dadurch ihren Reiz, dass Horch mit detektivischer Zähigkeit die Putzfrauen Berliner Dichter aufspürt und sie bittet, auch zuweilen besticht, für ihn Manuskriptseiten aus dem Papierkorb zu sammeln. Nachdem er sieben solcher Bilder hergestellt hatte, war das Berliner Reservoir ausgeschöpft. Die anderen Schriftsteller in Berlin fand er so miserabel, dass er ihre Manuskriptseiten nicht auch noch in Bildern fixieren wollte.

Toll, das Bild, einfach toll.

Willst du es haben?

Gern. Sehr gern. Klar. Aber wie soll ich das Ben erklären, der kennt doch den Horch, weiß auch, dass Horch seine Bilder normalerweise nicht verkauft, und wenn, dann nur für eine Irrsinnssumme. Nein, unmöglich.

Und Ben, glaubst du, hat nichts gemerkt?

Nichts.

Ich meine, er hat auch keinen, wie soll ich sagen, Verdacht?

Nein.

Das erstaunt wiederum mich, denn er ist von Beruf Controller, und zwar in einem Autokonzern. Ich dachte, diese Leute müssten mit einem feinen Dauermisstrauen ausgerüstet sein. Aber Ben hat bisher nie etwas bemerkt, auch nicht an jenem Nachmittag, als er überraschend nach Hause kam und Iris ihm mit hochrotem Kopf und linksherum angezogenem Rock entgegenkam, Nahtkanten und Saum deutlich sichtbar. Vielleicht dachte er, das sei eine dieser modischen Neuheiten, die Röcke mit den Nähten nach außen zu tragen. Und diese Röte im Gesicht? Ihre Wangen glühten. Das musste er doch sehen, ihr Schläfenhaar, verschwitzt, verklebt, als wäre sie eine zehnstöckige Treppe hoch- und ihm entgegengerannt, in der Faust ein schwarzes Spitzentaschentuch – ihren Slip. Ben sah nichts, auch nicht meine nackten Füße in den schwarzen Halbschuhen. Ich kam aus der Gästetoilette, hatte mir das Gesicht gekühlt, die Hände gewaschen, mich angezogen, hatte aber, als ich in die Toilette flüchtete, die Socken vergessen, die lagen noch vor dem grasgrünen Ehebett.

Er hat mir, erklärte sie Ben mein Erscheinen, die Unterlagen zur Lichtphilosophie gebracht. Einen Augenblick hatte ich Angst, er könne zuschlagen. Wir standen in dem breiten Flur ausgerechnet neben seinem Golfcaddie. Aber er sagte nur: Hallo, freut mich, und gab mir die Hand. Ihre Rede fand ich sehr gut, und wissen Sie, was ich besonders beeindruckend fand – diese Musikalität in Ihrer Rede, so gar nichts Holpriges, mal abgesehen davon, dass mir das mit den Tränen sehr gefallen hat. Ich dachte, Sie singen, müssten Sänger sein.

Nein, sagte ich, singen kann ich nicht, Klavier schon, manchmal spiele ich Jazz. Ich erzählte von der Band, die jeden Sonntagmorgen spielt, eine Altherrenband, und versuchte, damit von meinen nackten Füßen in den Schuhen abzulenken. Ich erzähle sonst nie davon, auch Bekannten nicht, obwohl wir öffentlich auftreten. Es gibt Dinge, die soll man tun, sehr geehrte Trauergemeinde, aber nicht darüber reden, damit sie für uns rein bleiben, nicht durch Renommiersucht oder kalkulierte Geselligkeit missbraucht werden. Iris zuliebe habe ich mit diesem Vorsatz gebrochen.

Am nächsten Tag mochte ich sie nicht fragen, wer meine Socken weggeräumt hatte, sie oder er, gute anthrazitfarbene Socken, eine Farbe, die sicherlich auch der Controller bevorzugt. Sie mochte nicht daran erinnert werden, fand die ganze Szene peinlich, grässlich, ja ekelhaft, konnte nicht, wie ich, darüber lachen.

Fürchterlich. Ich wäre am liebsten im Boden versunken, sagte sie. Unsäglich. Es verletzt seine Würde.

Ja, es ist idiotisch, und lächerlich – für uns, aber nicht für ihn, nein, im Stadium der Unschuld ist Würde nicht verletzbar.

Quatsch.

Sie war dem Weinen nah. Als sie endlich aufsah, blickte sie an mir vorbei, machte eine Kopfbewegung, als wollte sie alles abschütteln. Ich weiß nicht, warum sie in dem Moment nicht Schluss gemacht hat. Es wäre einfach und einsichtig gewesen.

Kennengelernt habe ich sie auf einer Beerdigung. Sie saß vor mir in der ersten Reihe, die Halle war voll besetzt, was meist der Fall ist, wenn junge, im Berufsleben stehende Menschen sterben.

Ich hatte mit Thomson den Ablauf besprochen. Der Sarg war unter den mächtigen Angebinden und Kränzen kaum zu sehen, es roch nach Gärtnerei, nach frischen Schnittblumen, nach Buchsbaum, darüber der Geruch von Parfüm. Auffallend viele junge Leute waren in dieser Trauergesellschaft. Die Verstorbene hatte für ein Filmbüro gearbeitet. 32 Jahre war sie alt geworden. Die Schwester hatte es übernommen, mir von ihr zu erzählen. Die Mutter konnte es nicht. Der Freund wollte es nicht, ich weiß nicht warum.

Schnell sei sie gestorben, unvorstellbar schnell, hatte ihre Schwester gesagt. Von der Diagnose, Krebs, bis zu ihrem Tod waren es nur drei Wochen.

Ich ging nochmals hinaus in diesen ersten sommerlich heißen Frühlingstag. Die Knospen der Bäume waren zu einem lichten Grün explodiert. Die Leute standen vor der Aufbahrungshalle in kleinen Gruppen zusammen, elegant gekleidet in schwarzen Anzügen und Kleidern, einige rauchten.

Hier sah ich sie zum ersten Mal, eine junge Frau, blondes, auffallend dichtes, nackenlanges Haar, in einem schwarzen Hosenanzug, der, knapp geschnitten, die Jacke auf Taille und mit tiefem Ausschnitt, nicht sofort an Trauer denken ließ. Sie stand mit anderen in einem Kreis, so als unterhielten sie sich, aber alle waren stumm und sahen vor sich hin. Die sind mir die Liebsten. Weit angenehmer als die Munteren, die schon durch Tonlage und Lautstärke mitteilen: Das Leben geht doch weiter, Leute. Das sind die Schlimmsten, schlimmer als die Melodramatischen oder die Angetrunkenen oder die Verlegenen, die mit schiefem Mund flüstern.

Ich kann mich nicht erinnern, Ben auf der Beerdigung gesehen zu haben. Aber er war da.

Thomson, der Beerdigungsunternehmer, kam und schwebte durch die Wartenden, so leicht tritt er auf, nicht mit den Hacken, sondern mit den Fußballen. Er geht unvergleichlich, und jeder, der ihn so sieht, versucht ebenfalls, leise, vorsichtig aufzutreten. Darf ich bitten! Die Leute kamen aus ihren Gesprächen heraus in die Halle, setzten sich.

Ein Quartett spielte den von dem Freund der Verstorbenen gewünschten ersten Satz aus Fragmente – Stille von Luigi Nono.

Ich hatte mit der Schwester gesprochen und mit ihren Kollegen, ich hatte mir Fotos angesehen und die Filme, an denen sie mitgearbeitet hatte, hatte mir auch die Arbeit einer Ausstatterin beim Film erklären lassen. Ich war gut vorbereitet, wie immer, denn ich übernehme nur Fälle, die mich interessieren. Und so lernte ich die Tote kennen: als Säugling auf dem Arm der Mutter, als Mädchen mit einem Tretroller, auf einem Fahrrad, auf einem Pferd, brünettes Haar zum Pferdeschwanz gebunden, mit Klassenkameradinnen auf Skireise, beim Baden, mit Freunden, sie steht da, Arm in Arm mit verschiedenen jungen Männern. Die Fotos verrieten nichts über die Beziehungen, nur eine allgemeine Fröhlichkeit, scheinbare Unbeschwertheit.

Die drei Fotoalben hatte die jüngere der großen Schwester zum 30. Geburtstag zusammengestellt, und schon aus der Anordnung konnte man die Bewunderung für die ältere herauslesen. Es ist für mich jedes Mal wieder erstaunlich, wie aus den Erzählungen, den Fotos, den Zeugnissen langsam eine Person hervortritt, fassbarer wird und immer vertrauter, eine Person, die, am Anfang meiner Recherchen, so ist, wie man den idealen Menschen gern sehen würde, kaum ein moralischer Defekt, immer hilfreich und gut, doch dann, je mehr Fotos, Briefe und Dinge ich mir ansehe, je genauer ich bei Freunden und Verwandten nachfrage, erscheint auch das, was nicht sogleich erzählt wird. In einer Schachtel mit losen Fotos fanden sich auch andere Aufnahmen, eine zeigt die Verstorbene mit ihrem Freund in einem Gartenrestaurant, ihr trauriges Gesicht, halb abgewandt, sein aggressiver, auf sie gerichteter Blick. Eine andere Aufnahme zeigt sie bei der Dreharbeit auf einem Küchenstuhl sitzend, abgespannt, müde, ängstlich blickt sie zu einem Mann hoch – ist es der Regisseur? –, der ihr mit dem Zeigefinger vor der Nase herumfuchtelt. Langsam, annäherungsweise machte ich mir mein Bild von dem Leben dieser Frau.

Ich ging nach vorn zu diesem schmalen hölzernen Rednerpult, legte mein Manuskript darauf, sagte, sehr verehrte Trauernde, nannte die Namen ihrer nächsten Verwandten, ihrer Mutter, ihres Bruders, ihrer Schwester, ihres Freundes, hob erst dann kurz den Kopf und blickte in die dicht besetzte Halle, entdeckte sie, die junge Frau, sie saß in der ersten Reihe neben dem Freund der Verstorbenen, genau in meiner Blickrichtung. Ich stutzte einen Moment, weil sie mich mit einem derart distanziert abschätzenden, ja feindseligen Blick musterte.

Für all die Trauergäste, die nur entfernt mit der Frau bekannt gewesen waren, zählte ich kurz die Lebensstationen auf, Kindheit, Schulzeit, Besuch der Kunsthochschule, dann ihre Arbeit als Ausstatterin in einer Filmproduktion. Ich hatte mich bei dem Produzenten erkundigt, mir erzählen lassen, was er an ihrer Arbeit besonders geschätzt hatte, die Akribie ihrer Entwürfe und die Strenge, mit der sie deren Ausführung überwachte. Ich erwähnte ihre Leidenschaft zu reisen und zu fotografieren. Mehrmals war sie nach Namibia gefahren und hatte dort die Felsmalerei der Buschleute studiert und fotografiert, Fotos, sehr verehrte Trauernde, die ich mit Staunen gesehen habe, diesen Versuch, eine so ferne, räumlich wie zeitlich ferne Kultur ins Bild zu rücken. Dabei war ihr ganz offensichtlich das Licht wichtig, denn sie hatte mit unterschiedlichen Lichtquellen in der Höhle fotografiert, unter anderem wohl auch mit Fackellicht. Die mit einer rötlichen Erde hingetupften Figuren, Tiere und Menschen, leuchten uns jetzt in diesem warmen Ton entgegen, Jäger und Gejagte, farbige Schatten auf einem Felshintergrund, ein Abbild, das mit so eigentümlicher magischer Kraft das festhält, was draußen vor Tausenden von Jahren zerstreut und zufällig stattgefunden hat. In den zahlreichen Fotos, es sind meist Dias, teilt sich ein bewundernswertes Staunen über ein Fernes mit, das zu verstehen sie sich immer wieder bemüht hat und das, jedenfalls erschien es mir so, mit ihrer Arbeit als Ausstatterin sich verbündet hatte, als eine Suche nach dem Hintergrund, der die Handelnden, diese bewegten Schatten, freilässt und sie doch in einer ganz besonderen Situation versammelt.

Ich blickte an dieser Stelle in den Saal und traf, obwohl ich das vermeiden wollte, sofort den Blick der jungen Frau, neugierig, ja gespannt sah sie mich an. Sie machte eine eigentümliche, mir inzwischen so vertraute Kopfbewegung, sie schüttelte sich das Haar ins Gesicht, was ich in diesem Moment aber als Abwehr, als Verneinung deutete.

Ich blickte verwirrt in das Manuskript, setzte übergangslos einen Absatz tiefer an: Der Status des Todes ist paradox. Er verkörpert eben das, die Anwesenheit der Abwesenheit. Das ist das Unbegreifliche, der Schock für uns, noch ist er da, der vertraute, geliebte Mensch, der Tote, und doch nicht mehr. Diese junge Frau, deren Lachen, deren Ernst, deren Nachdenklichkeit ich so angerührt auf den Fotos gesehen habe, ist in all ihren Möglichkeiten, in ihren Wünschen, Ängsten, ihren Handlungen, Tätigkeiten, plötzlich nur noch in der Erinnerung gegenwärtig. Das, was im Andenken bleibt. Tot ist nur, wer vergessen wird, darum dieser schöne Brauch der Juden, kleine Steine auf die Gräber zu legen, als ein sichtbares und bleibendes Zeichen des Gedenkens.

Als sie bemerkte, dass ich wieder zu ihr hin sprach, schüttelte sie abermals das Haar ins Gesicht, aber nur leicht, so als hätte sie vorhin meine Irritation bemerkt. Ich kam nochmals auf die Arbeit der Verstorbenen zu sprechen, die Vorbereitung für einen Film, der in wenigen Wochen gedreht werden sollte, eine Arbeit, die sie fast abgeschlossen hatte, wunderbare Entwürfe, die ich gesehen und bestaunt habe, einige bleiben nun unausgeführt, so wie dieses Leben, das so jung sein Ende gefunden hat. An dieser Stelle wurde das Weinen in der Halle lauter, ein unterdrücktes Schluchzen kam von der ersten Bank, es war der Freund der Verstorbenen.

Lassen Sie mich noch etwas über die Trauer sagen, die nach dem ersten, wortlosen, unmäßigen Schmerz folgt. Der Schmerz ist blind, die Trauer hingegen sehend, sie ist bestimmt durch das Erinnern, das Sich-Vergegenwärtigen des Menschen, dessen Nähe man wünschte, suchte, behalten wollte, dem man sich ganz geöffnet hat, den man liebte. Liebe, wenn sie nicht eigensüchtig, berechnend, geltungssüchtig ist, sieht den anderen in seiner Einmaligkeit, Besonderheit, die man, oft ohne sich genau über das Warum Rechenschaft geben zu können, liebt. Liebe kann man nicht kommandieren, es ist etwas, was sich schenken muss, auch verschenken muss, man kann nicht einmal auf Gegenliebe rechnen. Und wenn ich dich lieb habe, was geht’s dich an?, sagt Philine, diese wunderbare Frauengestalt im Wilhelm Meister. Und zur Liebe gehört eben darum auch die schöne Geste des Loslassens, das zu wissen ist die Würde des Liebenden. Dennoch, Loslassenmüssen kennt keinen Trost, man ist in seinem Verlust untröstlich, erst in der Trauer beginnt ein wissendes Erinnern, in dem wir uns selber und des anderen innewerden.

Das schien mir plötzlich ein falscher Ton zu sein, vielleicht etwas zu getragen gesprochen, ich hätte sagen müssen: Nein, der Tod ist eine Bestialität. Basta. Ich fuhr mit der Hand über das Manuskript, und dabei fiel die letzte Seite herunter, segelte langsam zu Boden und kam unter einen der Kränze zu liegen. Ich sah hoch, blickte in die Halle, blickte in ihr Gesicht. Einen Moment zögerte ich, ob ich die Seite aufheben sollte, aber jetzt auf dem Boden herumzukriechen, das Blatt unter den Kränzen hervorzuziehen, wäre höchst unpassend gewesen. Die Momente angespannter Trauer laufen immer auch Gefahr, in ihr Gegenteil umzukippen, ins Gelächter. Also sprach ich, erstmals seit drei Jahren, frei weiter: Der körperliche Ausdruck dieses Loslassens ist das Weinen. In einer Gesellschaft, die sich, aufgrund der kargen Natur, über Jahrhunderte durch Sparsamkeit behaupten musste, geizt man auch mit Tränen. Ich bewundere die südlichen Länder, in denen man den Tränen freien Lauf lässt. Sie sind das körperliche Zeichen der Klage. Sie lassen unseren Schmerz zur Ader. Sittlichkeit ist mit der Fähigkeit zu weinen untrennbar verbunden. Es ist die Form der reinen Verständigung über all das, wohin Sprache nicht reicht. Warum Tod ist, warum Leiden, warum wir darum wissen, ist eine Frage, auf die wir keine Antwort finden. Das macht das Bewegende dieser Frage aus. Es ist die Frage aller Fragen, sie erst gibt den Dingen und uns ihr Gewicht. Dieses Unaussprechliche kann im Gerede, im Bereden, Besprechen des Unbegreiflichen nur herabgewürdigt werden. So muss denn das Schweigen beredt sein – lassen Sie uns der Verstorbenen gedenken.

Nach der Beerdigung, nachdem die Blumen, viele Blumen, in das Grab geworfen worden waren, so viele, dass sie die Grube ausfüllten, gingen wir nebeneinander zum Restaurant. Ihre Rede hat mir gefallen, sagte sie. Machen Sie das öfter?

Ja, hin und wieder.

Und sonst?

Ich schreibe Kritiken, für den Rundfunk, aber auch nur hin und wieder.

Worüber?

Jazz. Ich sagte nicht, dass ich auch hin und wieder in einer Band spiele, Klavier. Weder vom Spielen noch vom Schreiben könnte ich leben. Immerhin, wenn man mich fragt, womit ich mein Geld verdiene, muss ich nicht sagen: mit Grabreden. Obwohl Beerdigungsredner auch nur ein Beruf ist wie jeder andere. Und die vielen Pfuscher und Alkoholiker, die es unter den Kolleginnen und Kollegen gibt, findet man sicherlich auch in anderen Berufen, in Redaktionen, Pressestellen, Verlagen, überall dort, wo es um Meinungen geht, die nicht immer die eigenen sein dürfen.

Und Sie? Was machen Sie?

Ich verkaufe Licht.

Licht?

Ja.

Im Schwan, dem Restaurant, in dem sich die betuchteren Trauergesellschaften nach den Beerdigungen zum Essen treffen, konnte ich mich neben sie setzen. Wir saßen an einem langen Tisch, mir gegenüber der Professor, von dem niemand weiß, ob er tatsächlich Professor ist. Er kommt zu allen gut besuchten Beerdigungen. Er nickte mir wie einem entfernten Bekannten kurz zu.

Unter größere Trauergesellschaften, die sich zu einem kleinen Imbiss oder aber zu einem Essen mit mehreren Gängen versammeln, mischen sich oft die Traueresser. Einige kenne ich. Thomson informiert zuvor die Hinterbliebenen, die das Essen zahlen, dass man es steuerlich absetzen kann. Das zwingt regelrecht zu Großzügigkeit. Und gerade bei größeren Begräbnissen, wie diesem, fällt der eine oder andere Mitesser nicht auf. Thomson greift nur dann ein, wenn sich mehr als drei unter die Trauergesellschaft mischen wollen, oder aber, wenn einer nach Pisse stinkt oder betrunken ist. Den Professor lässt Thomson jedes Mal zu. Er kommt, im Gegensatz zu den anderen vor dem Restaurant lungernden Mitessern, stets schon zur Trauerfeier, sitzt in der Halle ziemlich weit vorn, konzentriert, ernst folgt er der Rede. Ein alter Mann, weißhaarig, mit einer randlosen Brille, er trägt einen gepflegten, wenn auch abgewetzten schwarzen Anzug, am Revers eine kleine Rosette, vielleicht die Ehrenlegion, vielleicht ist es ein ähnlich aussehender finnischer Orden, vielleicht auch nur das Zeichen eines Ruderclubs. Thomson nennt ihn den Professor, aber niemand weiß, was der Mann früher einmal war, vielleicht nur ein verkrachter Student, vielleicht ein abgewickelter Professor für den historischen Materialismus.

Er weiß, dass ich weiß, wer er ist, aber er hat nie, nie auch nur das geringste um Einvernehmlichkeit buhlende Zeichen gegeben.

Einmal am Anfang habe ich die Taktlosigkeit begangen und ihn gefragt, in welcher Beziehung er zu dem Verstorbenen stehe, und er antwortete mit großer Ruhe, er sei nur ein entfernter Verwandter. Er stellt sich auch so vor, wenn er von jemandem aus der Trauergemeinde gefragt wird: Großonkel, sagt er dann oder, wenn der Tote älter ist: Cousin, aber weit entfernt und um einige Ecken. Er spricht das nasal und gut betont aus, kondoliert den Hinterbliebenen mit einer feinen Delikatesse. Die Trauernden sagen dann: Ah, und sehen ihn fragend an, er sagt, Onkel Christian, ich bin der Onkel Christian, genaugenommen Großonkel. Und man sieht ihren Gesichtern an, wie sie nachdenken, den Großonkel Christian in der Erinnerung suchen, von der Tante Mimi der Bruder, raten sie. Nein, der Bruder von ihrem Mann. Er sieht so durchgeistigt aus, blitzt mit der ovalen Brille, lächelt, sagt, im Deutschen sind die Verwandtschaftsgrade nicht so bestimmt benennbar wie beispielsweise im Usbekischen oder Tamilischen. Und schon sagen sie: Ja natürlich, richtig, schlagen sich theatralisch an die Stirn, natürlich. Niemand will diesem freundlichen älteren Herrn zu verstehen geben, dass man ihn nicht kennt, noch nie von ihm gehört hat.

Tante Alma ist ja nun auch schon gestorben, sagen sie verlegen.

Ja, leider, sagt der Großonkel Christian.

Er setzt sich an den eingedeckten Tisch, nicht in die Nähe derer, mit denen er über seinen Verwandtschaftsgrad gesprochen hat. Er setzt sich und isst schnell, aber nicht zu schnell, den Kopf hält er leicht über den Teller gebeugt, so ist der Weg der Gabel nicht weit zum Mund, er kann schnell essen, und doch sieht es nie gierig aus. Die Serviette hat er sich in den Hemdkragen gesteckt, etwas altertümlich vornehm wirkt das. Fisch oder Hirschgulasch? Hirschgulasch bitte, und die Kronsbeeren bitte getrennt auf einen Teller. Er prüft die Weinkarte. Den Bordeaux bitte, den Château le Thil Comte Clary. Welches Jahr, fragt er, und er ist der Einzige der Trauergesellschaft, der nach dem Jahrgang fragt. 1997. Hm. Gut, wenn Sie den bitte bringen.

Er saß neben einer jungen Frau, die als Regieassistentin beim Film arbeitete. Er hörte zu, nickte, erzählte eine Anekdote von Lil Dagover, die er einmal in Berlin, kurz nach dem Krieg, getroffen hatte. Der Wein kam, der Ober zeigte ihm das Etikett, ja, Château le Thil Comte Clary las er in guter französischer Betonung. Die Unterhaltung stockte, als er den Wein probierte. Die anderen hatten Weißwein bestellt. Er roch, schmeckte, und dann kräuselte sich ein wenig die Stirn oben an der Nasenwurzel. Mit einem sanften Bedauern blickte er den Kellner an. Kaum dass er den Kopf schüttelte, eine Andeutung nur. Er ließ die Flasche zurückgehen. Der Ober trug sie ohne zu murren weg. Da das auch schon bei anderen Essen vorgekommen war, vermute ich, dass er die Flasche den Kellnern zukommen lassen wollte. Der Ober brachte eine neue. Wieder schmeckte er, alle blickten ihn erwartungsvoll, ja ängstlich an – er nickte. Der Ober schenkte ein. Ich trank, damit er nicht allein den Rotwein trinken musste, ein Glas mit. Der Wein war wirklich gut. Er prostete mir zu: Eine sehr beeindruckende Rede.

Und schon prosteten mir und ihm auch die Angehörigen der Verstorbenen zu.

Beeindruckend, weil Sie so gar nicht versucht haben, etwas zu glätten, sagte er. Besonders gefallen hat mir, wie Sie diese Entsprechung von archaischer Felsenzeichnung und Filmhintergrund herausgearbeitet haben.

Ich weiß, wenn er mich lobt, ist er nie anbiedernd, nie taktisch, er ist ein Kenner, und er kann vergleichen. Er hört die evangelischen und die katholischen Pastoren, die Freiredner, die Moslems, hinduistische und buddhistische Redner. Wenn er sagt, heute waren Sie gut, dann weiß ich, ich war wirklich gut. Er kann die Besonderheiten hervorheben, erkennt die in der Rede verborgene Arbeit. Er ist ein Beerdigungsästhet, nicht zu vergleichen mit diesen anderen verlumpten Leichenschmausmitessern.

Es ist doch immer am schwierigsten, etwas über Menschen zu sagen, die jung gestorben sind, sagte er.

Ja, sagte sie, ich hatte richtig Angst davor, diese Heuchelei, diese Allgemeinplätze. Einfach grässlich. Ihre Rede, die hat mich überrascht. Was Sie über die Trauer und die Tränen gesagt haben, hat mir sehr gefallen. Sie erzählte von der verstorbenen Freundin, die sie seit ihrer Schulzeit kannte. Das Unerwartete, das Plötzliche, damit kommt man nicht zurecht. Ich habe gestern Rolf angerufen, ihren Freund, wollte ihn fragen, ob ich ihn abholen soll, heute zur Beerdigung. Das Telefon klingelt und klingelt, und plötzlich meldet sie sich, ihre Stimme, es war wie ein Schock: Wir sind zurzeit nicht da, melden uns aber gern, wenn Sie Ihre Telefonnummer hinterlassen, danke und tschüs. Dieses Tschüs, verstehen Sie. Nein. Ich war völlig geschafft.

Die junge Frau hatte nur wenig von ihrer Seezunge gegessen, legte Messer und Gabel zusammen. Am Tisch kamen die ersten Lacher auf. Das ist bei jedem Essen so, die gedrückte Stimmung am Anfang weicht auf, jedenfalls dann, wenn Wein getrunken wird wie an diesem Tag, diesem warmen Frühlingstag, der wie ein Vorgriff war auf den kommenden Sommer mit seinen ungewöhnlich heißen Tagen.

Ist das nicht sehr, wie soll ich sagen, niederziehend, wenn man über Verstorbene reden muss?

Es hängt davon ab, was das für ein Leben gewesen war und in welchem Licht man es zeigt.

Wir kamen wieder auf ihre Tätigkeit zu sprechen. Sie erklärte, wie sehr sich das Verständnis von Licht im vorletzten Jahrhundert verändert habe, durch das künstliche Licht, durch die Öllampe, dann durch das Aufkommen der elektrischen Beleuchtung. Sie können das am besten daran sehen, wie Dämmerung und Dunkelheit gemalt wurden. In der Zeit von 1820 bis 1850 sind mehr Nachtstücke entstanden als in allen anderen Perioden. Die Dunkelheit wird entdeckt mit dem Aufkommen der Gasbeleuchtung.

Ich konnte sie ein wenig damit blenden – wenigstens dafür ist das Studium gut –, dass ich Hegel zitierte: Das Licht sei das existierende allgemeine Selbst der Materie, das unendlich den Raum erst erzeugt.

Ein schöner Satz, sagte sie und kramte in ihrem kleinen schwarz lackierten Korbtäschchen, zog heraus: einen blau irisierenden Waterman, eine Visitenkarte, die sie mir gab, einen winzigen Notizblock, gebunden in Schlangenleder, sagte, während sie sich den Satz notierte, wenn Sie noch andere lichtvolle Sätze haben.

Ja. Thomas von Aquin, die Differenz zwischen dem lumen naturale und dem lumen supra naturale zum Beispiel. Wenn Sie mir Zeit geben, kann ich sicher noch den einen oder anderen Satz aus dem Gedächtnis fördern.

Von so viel Bildung muss man profitieren, lachte sie und schlug vor – weil ihr vermutlich weitere Fragen inmitten der essenden Trauergesellschaft unpassend erschienen –, wir sollten uns einmal nachmittags treffen: Rufen Sie mich an, nächste Woche, vielleicht Dienstag, wenn Sie Zeit haben, nachmittags, betonte sie.

Es ist erstaunlich, wie sie das verbindet, das, wozu sie Lust hat, mit dem, was ihr Nutzen bringt, und so ist ihre Lust immer nützlich und das Nützliche immer lustvoll. Das war mein erster Eindruck. Eines ihrer Geheimnisse ist, dass sie aus diesem Geheimnis kein Geheimnis macht, denn sie muss, wo sie mit Licht und Schatten arbeitet, auch das Bewusstsein von deren Wichtigkeit schärfen. Es geht ums Geld, ihre Honorare sind, gemessen an meinen, enorm. Aber nicht allein darum. Man muss das Absurde, das aus den dunklen Ecken der Wohnungen kriecht, durch gut gesetztes Licht zurückdrängen, nein aufhellen, sagte sie, wobei das nicht durch direktes Licht geschehen soll, weil das, absichtsvoll, grell, letztendlich abweisend wirkt und nur vorübergehend dunkle Stimmungen aufheitern kann, sondern durch kunstvoll gesetztes, indirektes, am besten durch ein gegen die Decke geworfenes Licht, von wo es reflektiert wird, und vor allem durch die Lichttönung, die Lichtöffnung, die Schattengröße, den Schattenübergang, Schattenverlauf, nein, es geht vor allem darum, das ins Bewusstsein zu heben, es kommt immer auch auf das Wissen an. Die Leute sollen nicht nur spüren, dass sie sich wohlfühlen, sondern sie müssen wissen, warum sie sich wohlfühlen, erst das Wissen gibt die Argumente, mit denen sich ihre Arbeit weiterempfehlen lässt, es ist eine Licht-Schatten-Kunst, sagte sie.

Und ich sagte, interessant, das ist ja fast eine Lebensphilosophie. Dieses Wissen, wo Licht ist, ist Wachstum, Erfolg. Wo Licht ist, ist das Werden, auch ein Satz, den sie sich notiert hat, das Werden, die Produktivität selbst, sagt Schelling.

So etwas gefällt ihr. Sie ist mit einer osmotischen Auffassungsgabe begabt, trägt, was man ihr darlegt, dann so selbstsicher vor, als habe sie gerade mal den Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie durchgearbeitet. Nein, sie hat sie sich anverwandelt, diese Prints der Ideen. Ich hingegen gehöre noch zu der Generation, die erst alles umständlich ganz lesen muss. Sie verabschiedete sich, und ich blickte ihr nach, sie ging in diesem strengen Schwarz hinaus mit anderen jungen Leuten, denen ich anzusehen glaubte, so wie sie standen, sprachen, gingen, in einer lockeren Beiläufigkeit, dass sie Erfolg hatten, dass sie sich selbst als performativ begabt bezeichnen würden.

Zu Hause sah ich dann staunend auf der Visitenkarte ihren Namen leuchten, Iris, natürlich ein Künstlername – ihr Taufname ist Helga –, Straße, Telefonnummer, Faxnummer, Handy, E-Mail – das leuchtete im Dunklen auf meinem Schreibtisch.

So begann es.

Und jetzt, vorhin: Schluss. Ich habe Ben alles gesagt. Sie sah mich an, Augen wie nach einer Narkose, die Pupillen weit geöffnet. Sag was!

Ja.

Es musste sein.

Im Lift stehend, der mich langsam in die zweite Etage hob, hatte ich noch überlegt, was ich ihr sagen sollte, um es ihr leichter zu machen: Ich kann dich verstehen. Ich habe es geahnt. Es war wunderbar. Oder: Es wird uns bleiben, so etwas. Eine schöne Erinnerung. Und ab jetzt eine wunderbare Freundschaft. All die abgelutschten Sätze.

Und dann kam ich in ihre Wohnung, sie stand an der Tür, die Augen gerötet und sagte: Schluss. Ich habe Ben alles gesagt. Und es brach aus ihr heraus: Heute, die ganze Nacht hab ich mit ihm geredet, ich hab es ihm gesagt, keine Geheimnisse mehr, ich konnte einfach nicht mehr, ja. Und sie schwieg und schüttelte die blonde Mähne. Und dann – ich hielt den Atem an – begann sie zu weinen. Erst war ein Glänzen in den Augen zu sehen, dann stürzten die Tränen heraus.

Ben ist zusammengebrochen, er ist doch sonst immer so ruhig, so gefasst, es war, nein, sie stockte, als müsse sie das alles bezeichnende Wort finden: fürchterlich. Aber ich konnte nicht, ich wollte nicht mehr. Ich musste einfach. Ben hat geweint, er weinte, schluchzte, heute Morgen ist er gegangen, erst mal ins Hotel, ins Kempinski.

Ausgerechnet ins Kempinski, dachte ich, wo wir, Iris und ich, uns in der letzten Zeit getroffen haben.

Und ich muss dir noch etwas sagen.

Wieder einmal habe ich feststellen können, dass bestimmte Redewendungen einer genauen Beobachtung entspringen: die zusammengeschnürte Kehle, das Luftwegbleiben, oder: Mir bleibt das Herz stehen. Ja, mir blieb das Herz stehen. Ich atmete unordentlich, und so wie ich fragte, klang es undeutlich.

Zum Glück fragte sie nicht, ob ich mich freue. Eine ehrliche Antwort wäre gewesen: Nein und ja.

Bleib bitte heute hier.

Unmöglich, ganz unmöglich, ich muss die Rede schreiben. Morgen um elf muss ich sie halten. Der kann nicht warten.

Schreib sie doch hier.

Nein, es geht nicht, ich, nein, ich kann nur an meinem Schreibtisch schreiben, ich brauch diesen Schreibtisch. Was gelogen war. Ich brauche mein Zimmer, was auch gelogen war. Nein, in ihrer Nähe, jetzt, würde ich keinen klaren Gedanken fassen können, ich würde morgen ohne Rede dastehen.

Hör mal, da ist noch etwas.

Es geht nicht. Bitte. Ich muss heute fertig werden. Spätestens heute Nacht. Der liegt in seinem Eisfach und wartet. Ich muss noch seinen Sohn treffen, muss den Ablauf besprechen. Ich komm nachher vorbei.

In meinem Kopf war ein wirres Durcheinander, ich musste unbedingt, sofort, an die frische Luft, musste ein Stück gehen, um einen klaren Gedanken zu fassen, den Anfang finden, den Anfang für meine Rede, ich musste sie heute schreiben.

Da ist noch etwas.

Ich nahm die Aktentasche, vorsichtig, wegen des Sprengstoffs, den ich eingepackt hatte, denn heute kam Vera, die Polin, die bei mir putzt, nachdem sie jahrelang bei einem Architekten in Hamburg und dann hier, in Berlin, bei einem Professor geputzt hatte, bis sie wegen Zollvergehens verurteilt worden war. Diese Frau ist von einer triebhaften Neugier und einem enormen Tatendrang. Sie hat sich vorgenommen, Millionärin zu werden. Ich bin überzeugt, sie wird es schaffen. Irgendwann.

Eine Frau, die mir Horch empfohlen hatte. Horch hatte sich an die Frau herangemacht, aber nicht, um sie ins Bett zu kriegen, sondern weil sie damals bei einem Dramatiker putzte. Sie arbeitete wie eine Agentin, durchsuchte den Papierkorb nach weggeworfenen Manuskriptseiten. Wobei sich aber herausstellte, dass der Dramatiker alles aufhob, nichts von seinen Konzepten und Notizen wegwarf. So konnte sie nur mit einigen Einkaufsnotizen aufwarten. Inzwischen holt sie auch bei mir die Entwürfe meiner Reden aus dem Papierkorb. Ich schmeiße die Entwürfe weg, die Reden, die gut bezahlten, sammle ich natürlich, weil sie für spätere, ähnlich gelagerte Fälle wiederverwendbar sind. Ich habe zwei Obergattungen: Feucht und Trocken, und dann die Untergattungen: 1. philosophisch, 2. ökonomisch, 3. ökologisch, 4. ästhetisch.

Du bist ein Zyniker, hatte Iris gesagt, als sie bei ihrem einzigen Besuch in dem sonst leeren Raum herumging und die Aufschriften der beiden auf dem Tisch liegenden Schnellhefter las, in denen ich die Reden verwahre.

Seit wann ist Systematik zynisch?

Nein, die nicht, aber das mit dem Trocken und dem Feucht.

Ist genau der Unterschied. Hätte ich gewusst, dass du ausgerechnet heute mitkommst, hätte ich Comédie humaine und Tragödie draufgeschrieben. Wobei beides zusammengehört und Humor ursprünglich feucht bedeutet, der Körpersaft, der zur Gesundung führt, woraus du ersiehst, dass Vereinfachung nicht gleichbedeutend mit Einfachheit ist, sondern nur das Destillat eines Begriffs, und da ich das lachend sagte, gefiel es Iris, die Bildung so hoch schätzt, weil sie aus dem bildungshungrigen Haushalt einer Kosmetikerin und eines Immobilienhändlers kommt, Eltern, die sie vollgestopft haben mit dem Wunsch, nach oben zu kommen, wie sie selbst sagt.

Ich nahm ihr die beiden Schnellhefter mit meinen Musterreden aus der Hand. Hefter, die ich, müsste ich flüchten, mitnehmen würde, natürlich, sie sind mein Kapital.

In dem Moment kam Vera, die polnische Putzfrau, aus dem Bad, wieder einmal waren ihr bei der Arbeit die drei oberen Knöpfe der Bluse aufgesprungen. Kaum, dass sie sich einmal bückt, drängt alles ins Freie. Ich gab ihr 120 Mark, und sie sagte: Danke, zog sich den Regenmantel an und ging.

Du könntest es mir ruhig sagen. Iris sah mich forschend an.

Da ist nichts. Wirklich. Denk an Henry Miller, was der sagt: Unmöglich, mit einer Frau intim zu werden, die einen Wohnungsschlüssel hat. Nein, außerdem will die auch gar nicht – glaub ich. Sie kommt einmal die Woche, arbeitet schnell und sauber, ganz prima.

Klar, sagte Iris, sie putzt und legt mal kurz den Metallschwamm zur Seite und bläst dir einen.

Ich merke es ihr schon vorher an, welche Anstrengung es sie kostet, so etwas auszusprechen, sie nimmt innerlich einen Anlauf wie eine Hochspringerin beim Fosbury-Flop. Sie bekommt einen starren Blick, die Oberlippe versteift sich, und dann sagt sie es, endlich, aber viel zu laut und seltsam betont, das Ä so überdeutlich und spitz ausgesprochen, so peinlich berührt, immer noch, dass man spürt, welche Gewalt sie sich innerlich antut, das ihr eingebleute Schickliche zu überwinden.

Sie will nicht, dass wir zu ihr gehen, nach dem Vorfall damals, was ich verstehe – und zu mir will sie auch nicht, weil sie sagt, es störe sie, dass ich in demselben Zimmer mit anderen Frauen zusammen war, womöglich Ähnliches gesagt habe, Ähnliches getan habe, und tatsächlich ist die Variationsbreite, sprachlich und körperlich gesehen, doch sehr begrenzt, einschließlich des Kopfstandes des einen Partners, nur acht Grundpositionen und bewegungstechnisch sogar nur zwei Varianten. Man darf nicht darüber nachdenken und schon gar nicht beim Akt selbst. Also blieben die Hotelbesuche, und zuerst, drei Sommermonate lang, die Zoobesuche.

Als Kind war ich mit meinem Onkel in Hagenbecks Tierpark, wo er mir Löwen und Elefanten zeigen wollte, auch einen zahmen, auf einem Balken sitzenden Affen, der ein Halsband mit Kette trug. Man konnte sich mit dem Tier fotografieren lassen. Aber ich wollte nicht, ich hatte Angst. Das Tier zeigte die Zähne, ein wenig nur und ganz kurz. Unsinn, sagte der Onkel und hielt mich für das Muttersöhnchen, das ich war. Der ist zahm, sagte der Onkel, der strenge, tapfere, der schon als Siebzehnjähriger Granaten für die Flak geschleppt hatte, und er hielt dem Affen den Finger hin, siehst du. Der Affe biss sofort zu, und der Onkel, der große, brüllte auf, hob den blutenden Finger hoch. Eine große Aufregung entstand, jemand von der Zooverwaltung kam und sogar ein Sanitäter. Der Onkel hielt immer noch den blutenden Finger hoch, drohte mit Klage, er war ja Rechtsanwalt, verlangte Schmerzensgeld. Ich bekam einen Lolly, obwohl mir gar nichts passiert war.

Kein Wunder, dass ich mich jedes Mal gern mit Iris im Zoo getroffen habe.

Bei gutem Wetter haben wir uns draußen getroffen, bei schlechtem Wetter sind wir in das Reptilienhaus oder ins Aquarium gegangen. Wir haben dort gesessen und geredet, sie von ihrer Arbeit, von Ben, von früheren Freunden, und ich über mich, danach sind wir in unsere Heugrotte am Steinbockgehege gegangen.

Das erste Mal haben wir uns, es war ihr Vorschlag, am Käfig der Pandabären getroffen, an einem heißen Tag im Mai. Am Himmel schwebten ein paar gebauschte weiße Wölkchen. Es ist der Monat, in dem die Stadt am erträglichsten ist. Ich war viel zu früh gekommen und hörte schon von Weitem ein Kreischen. Eine Gruppe Behinderter stand vor dem Käfig. Yan Yan, eine Leihgabe vom Pekinger Zoo, lag am Boden auf dem Rücken und streifte geschickt mit dem evolutionstechnisch eigens dafür herausgebildeten Daumen die Bambusblätter ab, fraß, ohne sich um die schreienden Zuschauer zu kümmern. Bao Bao lag weit entfernt und war, statt sich um den zweckmäßigen Einsatz des Genpools zu kümmern, mit sich selbst beschäftigt. Was genau er da mit seinen Vorderpfoten am Penis trieb, war durch den zottigen Pelz nicht zu erkennen, aber es sah so aus, als hole er sich einen runter. Die Behinderten waren außer Rand und Band, sie lachten, klatschten. Dann zogen sie weiter. Ich folgte ihnen zum Affenfelsen. Gleichmütig stumm, was mich überraschte, beobachteten sie die Affen. Auch die Elefanten ließen sie kalt, was ich verstand, die Tiere, bei denen die Kraftgestalt der Masse hervortritt, wirkten aus der Ferne wie bewegte Felsbrocken, über die der Wind ging, Staubfahnen, wenn sie sich mit einer Rüsselbewegung Sand über den Rücken warfen. Dann aber, vor einem Luchskäfig, geriet die Gruppe außer sich, mit schrillen Schreien wich sie zurück, rannte weg, die Betreuer versuchten sie zurückzuhalten, liefen hinter einem Jungen her, der dann hinfiel und brüllte, worauf auch all die anderen zu schreien und weinen begannen. Als ich zum Käfig ging, sah ich die Ursache ihres Schreckens, einen Luchs. Er lief am Gitter hin und her, im Maul einen Hahn in vollem Federschmuck. Es war nicht ersichtlich, welcher Instinkt den Luchs antrieb, was er suchte, möglicherweise einen sicheren Fressplatz, dabei war der hier, im Käfig, gar nicht gefährdet. Ein bloßer Reflex aus der Entwicklungsgeschichte, vermutete ich, so wie unser Fragen nach Ursachen, nach dem Sinn, ebenfalls ein Reflex ist, ein genetisch bedingtes: Warum. Wobei heute die Frage schon von der Werbung übernommen und konsequenterweise umgebogen wird: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Mein Golf weiß darauf die Antwort. Ach, der liebe Gott, den darf ich von Berufs wegen nie erwähnen. Philosophen, Dichter, ja. Die Rose, sie ist, weil sie ist, sie fragt nicht ihr Warum.

Das Gehege, in dem die Steinböcke gehalten werden, ist ein aus Zement gegossenes Gebirge, innen hohl, und bemüht sich nach außen um Ähnlichkeit mit Tirol. Sogar ein Holzstadel ist errichtet worden. Ein tiefer Graben verhindert, dass brünstige Steinbockwidder aus dem Gehege springen, denn nicht weit entfernt stehen die Gabelantilopen, die eine besondere exotische Attraktion für Steinböcke sein müssen. Steht der Wind günstig, erzählte uns einer der Tierpfleger, nehmen die Widder in Richtung des Antilopengeheges Aufstellung.

Die Antilopen sind für die Steinböcke das, was die kubanischen Frauen für die deutschen Männer sind, behauptete Iris.

Dass wir uns ausgerechnet an diesem Gehege treffen, hat einen einfachen Grund. Sehr verehrte Trauergemeinde, wenn jemand von Ihnen einmal bei einem Rendezvous ungestört sein will, der sollte sich am besten dort treffen, es gibt nämlich, wenn Sie am Gehege rechts vorbeigehen, einen Eingang wie zu einer Höhle, einer kleinen Grotte. Diese Grotte ist vom Gehweg aus zu erreichen. Kaum jemand geht diesen Weg hoch, der wie ein Pass über die Zementalpen führt, und wenn, kommt der Zoobesucher nicht auf die Idee, über diese Eisenkette zu steigen, die den Zugang zu der künstlichen Höhle versperrt. Was wir, auf der Suche nach einem Ort, wo wir uns ungestört küssen konnten, getan hatten. In dieser Höhle, unserer Grotte, stehen ganz profane Gerätschaften, Harken, Schaufeln, eine Schubkarre, und – das war die Überraschung – es liegen immer mehrere Ballen Heu herum, auch Strohballen. So hat Ben, als wir uns im Schleusenkrug trafen, Iris einmal einen Strohhalm aus dem Haar gezupft und gesagt: Wo hast du dich rumgetrieben? Du riechst ja richtig nach Landwirtschaft.

Ja, es ist ein bukolischer Ort, den hier niemand vermutet, mitten in der Stadt, man denkt an Gessners Idyllen, nicht an den nur wenige hundert Meter entfernten Drogenstrich am Bahnhof Zoo. Und wenn Sie einmal diesen Ort gesehen haben, werden Sie verstehen, dass unsere Treffen so gar nichts Schmuddeliges hatten, nichts Eiliges, nichts Hektisches, keine Quickies im Stehen waren, von denen ältere Herren träumen. Nein, es ist wie in der Sommerfrische, nach einer Gebirgswanderung, wir liegen auf der Kaschmirdecke, die Iris mitbringt, im Heu. Hin und wieder hören wir das Meckern einer Ziege oder den Brunftruf eines Steinbockwidders, der mal wieder zu den Antilopen rübergiert. Und manchmal dieses Orgeln der Wasserbüffel, wie aus einem Traum.

Was ich an Iris am meisten mag? Jugend? Klar, geschenkt. Nein, ihr Lachen, ihre Trauer, ihre Keuschheit, ihre verbalen Ausfälle, ihre Lichtbegeisterung, ihre Gesten (das Abwinken mit Zeige- und Mittelfinger), wie sie mich auf ihren Knien abstützt, ihre Fragen, ihre Schlagfertigkeit. Wir lagen im Heu, Iris einen Strohhalm im Mund, wie auf einem Bild von Hans Thoma. Nur einmal wurden wir gestört. Wir hörten ein Kratzen, Knirschen, sie konnte noch ihr Kleid herunterziehen. Sie verstehen, warum sie, treffen wir uns im Zoo, nie Hosen trägt. Ich konnte gerade noch das Jackett vor mich halten. Der Gärtner starrte uns an, wie wir dastanden, verschwitzt, die Köpfe rot, und dann nach einem langen Augenblick sagte er, was haben Sie denn hier verloren?

Meine Unschuld, sagte sie. Gerade eben.

Der Mann stutzte, sagte, wat denn, wat denn, det jeht aber nich, ick meene, hier, also hier haben nur Zooanjestellte Zutritt.

Sie ist wunderbar schlagfertig, und zwar nicht bemüht, sondern ganz unvermutet und unangestrengt, und dann, wie gesagt, ihr Lachen. Ein erstaunliches Lachen, wenn man bedenkt, wie zielstrebig, wie geschäftstüchtig sie ist. Denn auch das lehrt mich meine Erfahrung, die meisten geschäftstüchtigen Menschen können kaum lachen, schon gar nicht über sich selbst.

Aber es gibt auch die andere Seite, ihre Nachtseite, wie sie selbst sagte, als sie mich anrief, das erste Mal, wir kannten uns erst zwei, höchstens drei Wochen, mit dieser eigentümlich stumpfen, plötzlich fremd klingenden Stimme, und mich bat, ob wir uns sehen könnten. Wo? Weiß nicht. Im Zoo? Nein. Wo dann? Café Rost. Dort treffen wir uns öfter, und als ich hinkam, fand ich sie draußen sitzend, inmitten dieser redenden und lachenden Leute, in dieser sommerwarmen Nacht saß sie wie von allen anderen isoliert, ja sie schien mir kleiner, in sich eingesunken, mit einem völlig veränderten Ausdruck, einer tiefen Verzweiflung, niedergeschlagen, mit einem Seufzen, das ganz wortlos blieb, nur immer wieder dieses: Ich weiß nicht, und erst nach langem vorsichtigem Nachfragen sagte sie, sie glaube nicht, dass sie diesen Bühnenentwurf schaffe, diese Lichtinstallation für eine Tasso-Inszenierung. Kaum war ihr zu entlocken, was sie bestellen wollte, essen nicht, trinken auch nicht, vielleicht, nein doch nicht, bleiben, nicht, gehen, vielleicht. Du musst mich grässlich finden, sagte sie, so wie ich mich jetzt finde, einfach grässlich. Nein, gar nicht. Ich bestellte ihr eine Weinschorle und saß in dieser Sommernacht, hatte den Arm um sie gelegt, derart, dass, wer sie kannte, hätte denken können, ich hätte nur den Arm auf ihre Stuhllehne gestützt. Ich sah sie wie durch eine Zeitmaschine gefallen, alt sah sie aus, nein, alterslos und tief verzweifelt. Sag, was dich drückt. Sie schüttelte nur den Kopf. So saßen wir, zwei Stunden, haben kaum geredet. Dann stand sie auf, sagte, ich will dich nicht länger aufhalten. Aufhalten, was soll denn das? Du hast zu tun. Nein. Ich habe Zeit, alle Zeit der Welt. Nein, sagte sie, ich muss gehen. Danke.

Ich wollte sie begleiten, aber eben das wollte sie nicht. Ich sah sie weggehen, nicht wie sonst mit durchgedrückten Knien, dieser gleichmäßige, selbstverständliche, zügige Gang, nein, in ihrem Schritt lag ein Zögern, langsam, eine winzige Unsicherheit.

Natürlich habe ich mich oft gefragt, was sie an mir findet. Nicht dass ich an übertriebenen Selbstzweifeln leide, nein, aber ich bin Realist, ich muss es sein, schon von Berufs wegen. Sie: einundzwanzig Jahre jünger, ihr Haar, ein Irrsinnsblond, allerdings etwas nachgebleicht, eine Figur, die, wo wir hinkommen, Kommentare nach sich zieht, Mann, höre ich, wenn wir uns nachmittags im Freibad Halensee treffen, was für Beine, Mensch, Alter, he, geil, was. Das sind die Sechzehn-, die Siebzehnjährigen. Für diese Jugendlichen bin ich vom Alter her schon außer Sicht. Aber der Gedanke, sie könnten durch die laute Taxierung der Tochter meine väterlichen Gefühle verletzen, kommt denen gar nicht in den Sinn. In Szene-Cafés werde ich von den bedienenden Studentinnen gesiezt, während sie geduzt wird. Manchmal, überraschend, sehe ich mich in den Spiegeln einer Boutique, einer Parfümerie, eines Schuhgeschäfts. Meist kann ich das Bild, das in einem Augenblick vorbeigeht, nicht mit dem zusammenbringen, das ich von mir im Kopf habe. Meine innere Zeit hinkt gute acht Jahre hinterher. Ich vermute, es sind eben jene Jahre, in denen ich – in denen wir alle – noch nicht wissen, was Tod ist. Vielleicht ist das, verehrte Trauergemeinde, der Rabatt, den wir auf unser Zeitempfinden bekommen. Aber auch so höre ich immer wieder: Sie haben sich ja gut gehalten. Wobei meine Augen, finde ich, noch das Beste sind, blitzblau, wie sie sagt. Und ich muss nur richtig braun sein, was ich, obwohl blond, jetzt graublond, tatsächlich werde, um alles andere ein wenig zu überdecken, die Falten und die Niederlagen.

Vor zwölf Tagen rief mich das Beerdigungsinstitut Thomson an, mit dem ich oft zusammenarbeite, ein kleines Institut, das noch selbstständig agiert und nicht zur Grieneisenkette gehört. Kommt der Tod, krieg keinen Schreck, Grieneisen schafft die Leiche weg.

Thomson sagte, da hat jemand testamentarisch verfügt, dass Sie die Leichenrede halten.

Wer fühlt sich da nicht einen Augenblick erhoben. Natürlich habe ich sofort nach dem Namen gefragt.

Lüders, Vorname, warten Sie mal, hier, Peter Lüders. Kennen Sie den?

Nein. Nie gehört. Kann mich jedenfalls nicht erinnern.

Ich gebe Ihnen mal die Adresse. Der Sohn kommt aus Köln, ein Arzt.

Ich rief den Mann in Köln an, und er bestätigte mir den väterlichen Wunsch.

Wissen Sie, wie Ihr Vater auf mich gekommen ist?

Keine Ahnung. Im Testament ist kein Grund angegeben. Wir haben uns in den letzten Jahren nur hin und wieder gesehen, mein Vater und ich, sagte er. Ich fliege morgen nach Berlin, wenn es Ihnen recht ist, treffen wir uns in der Wohnung meines Vaters, Eschenstraße, morgen Nachmittag 15 Uhr.

Die Wohnung lag im Souterrain, war dunkel, aber nicht feucht, und das lag sicherlich auch daran, dass sie mit Büchern und Papier vollgestopft war. Schon im Gang roch es nach altem Papier. Der junge Mann führte mich durch einen schmalen Korridor in einen Raum, der offensichtlich Wohn- und Arbeitszimmer war, hier waren die Wände bis oben mit Büchern vollgestellt, sogar die Fläche über den Türen war mit Regalbrettern genutzt, nur rechts vom Schreibtisch, der vor das tief reichende Fenster gestellt war, hingen mehrere Grafiken, verschiedene Querschnitte der Siegessäule, das Fundament und die Sockelmauern mit exakten Angaben über die Mauerstärke. Am Boden stand ein gut ein Meter hohes, maßstabgetreues Modell der Säule. Auf einem größeren Tisch in der Mitte des Raums, auf zwei Stühlen, auf dem Schreibtisch, auf dem Boden lagen Bücher, Marx, Marcuse, Benjamin, Adorno, Althusser, Bourdieu, Dirk Baecker, Bücher, Bücher, Zeitschriften, Zettel. Ein schallschluckender Raum. Der junge Mann räumte von einem massiven Ledersessel die vergilbten, zerfledderten Zeitschriften weg, hob ein darunter liegendes Taschenbuch auf, las: Henri Lefèbvre, Probleme des Marxismus, heute, nein auch, sagte er und ließ das Buch fallen. So, bitte. Er bot mir den Sessel an. Wenn es Sie nicht stört, such ich weiter, in drei Stunden geht mein Flugzeug.

Ich war in dem durchgesessenen Ledersessel regelrecht versunken, die Arme lagen fast in Schulterhöhe auf den abgeschabten Lehnen, ich saß wie in meiner eigenen verstaubten Lektürevergangenheit.

Der junge Mann war wieder zum Schreibtisch gegangen und zog eine Schublade heraus, zwei standen schon auf den aufgestapelten Büchern neben dem Schreibtisch, er wühlte in den Papieren, hob hin und wieder einen Hefter heraus, blätterte kurz darin, legte ihn beiseite, wobei er, wie schon andere vor ihm, herunterrutschte und auf den Boden fiel. Sie müssen nicht denken, dass ich nach Aktien suche, nach geheimen Konten, Goldbarren, mein Vater hasste Geld, tatsächlich, so etwas gibt es. Und es wäre eine liebenswürdige Eigenart gewesen, wenn er nicht so viele andere, weniger liebenswürdige gehabt hätte.