Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Si les oeuvres parlaient

- Sprache: Französisch

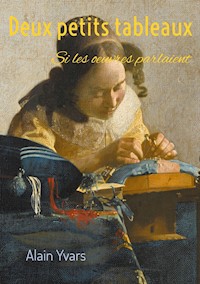

Pouvais-je savoir, ce jour-là, qu'une visite au Louvre par un sombre après-midi de novembre allait devenir un des moments importants de ma vie d'amateur d'art ? Deux lumineux petits tableaux de Johannes Vermeer avaient bouleversé ma vision de la peinture."La Dentellière" méditait sur son ouvrage et je ne voyais qu'elle et ses doigts si fins. Je flottais dans un monde où tout était facile, simple, à son image... Enfermés dans mon musée, peut-être ressentirez-vous cette sensation fulgurante provoquée par la vision de chefs-d'oeuvre de grands artistes qui vous attendent : Paul Cézanne, Eugène Delacroix, Édouard Manet, Auguste Renoir, Jan Van Eyck, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh, Jean-Siméon Chardin... De toile en toile, les pages de ce recueil, balade en mots et en images dans l'histoire de l'art, conserveront le souvenir et l'émotion de mes rencontres parcourues avec un regard complice. Afin de valoriser les oeuvres de haute qualité obtenues auprès des grands musées mondiaux, cette collection d'art "Si les oeuvres parlaient" est imprimée chez BoD sur papier luxueux photo brillant 200 g.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 95

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À mon petit-fils Melvil, un petit garçon de 3 ans, futur amateur d’art

Les grandes œuvres d’art ne sont grandes que parce qu’elles sont accessibles et compréhensibles à tous.

Qu’est-ce que l’art ? – Léon Tolstoï

TABLE DES MATIÈRES

1. BALADE AU LOUVRE – Johannes Vermeer

2. ROSE – Auguste Renoir

3. UNE ODEUR DE POUDRE – Eugène Delacroix

4. UN NOIR JOYEUX – Édouard Manet

5. MARIAGE ITALIEN À BRUGES – Jan van Eyck

6. BAL SUR LA BUTTE – Auguste Renoir

7. UN CRI – Vincent Van Gogh

8. ÉTRANGE MIMÉTISME – Paul Cézanne

9. UNE SERVANTE CÉLÈBRE – Johannes Vermeer

10. AU CIRQUE – Henri de Toulouse-Lautrec

11. DES BÂTONS DE TOUTES LES COULEURS – Jean-Siméon Chardin

BIBLIOGRAPHIE

À PROPOS DE L’AUTEUR

Johannes Vermeer : La dentellière, 1669-1670, musée du Louvre, Paris Crédit : Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

1. BALADE AU LOUVRE – Johannes Vermeer

J’appuie sur l’accélérateur et traverse le pont Royal pratiquement désert en ce triste dimanche après-midi de début novembre. La façade du Louvre m’apparaît, imposante.

Quelle chance nous avons de posséder cet ensemble culturel unique, pensai-je. Depuis les derniers travaux de modernisation et la construction de la pyramide en verre, on ne peut trouver meilleure appellation que « Grand Louvre » à ce lieu que le monde nous envie et où des millions de visiteurs se pressent chaque année. Je souris en pensant que la pyramide, érigée en 1988 par l’architecte Ming Pei dans la cour Napoléon, si critiquée au moment du projet, fait maintenant l’unanimité dans l’éloge.

Un sentiment de fierté m’envahit toujours devant ce site grandiose situé au cœur de Paris dans l’ancienne demeure des rois de France. À vol d’oiseau, la perspective offerte par le Louvre et sa pyramide, l’Arc de Triomphe du Carrousel, le jardin des Tuileries, la place de la Concorde et son obélisque, puis la montée de l’avenue des Champs-Élysées et, à l’horizon, l’Arc de Triomphe de l’Étoile, est la plus imposante de la capitale.

Je dépose la voiture dans le parking du Louvre. Sous la verrière pyramidale, la lumière du jour inonde l’immense espace d’accueil. Je n’ai pas préparé un itinéraire de visite ?

En novembre 1993, François Mitterrand avait célébré l’ouverture au public de la nouvelle aile Richelieu que le musée s’était approprié aux dépens du ministère des Finances qui s’était enfin décidé à s’installer sous d’autres cieux. La totalité des peintures des « Écoles du Nord » étaient maintenant exposées définitivement dans cette aile. Depuis son ouverture je n’y étais allé que deux fois, en fin de journée, pressé. Les toiles devaient se demander en me voyant passer au pas de charge les raisons d’une telle indifférence. Je décide donc de revoir ces artistes que j’ai trop délaissés ces dernières années.

Les veinures des statues en marbre du rez-de-chaussée réfléchissent la lumière de la coupole transparente. Je passe devant un lion en bronze noir et me laisse porter par l’escalator jusqu’au dernier étage.

Ouf ! Ma journée dans le Nord se termine ! On manque d’air dans ces salles !

Écroulé sur une grande banquette, je repense à certaines toiles que j’avais retrouvées avec plaisir : l’imposant portrait de Charles Ier d’Angleterre de Van Dyck ; la diabolique Nef des fous de Jérôme Bosch représentant la folie humaine ; pitoyables ces Mendiants estropiés de Brueghel le Vieux ! Rubens, ses blondes et plantureuses jeunes filles flamandes aux tons de pêches bien mûres. À croquer ! Le sourire effronté de La bohémienne de Frans Hals ne s’est pas altéré et la même lumière dorée magique enveloppe Les Pèlerins d’Emmaüs de Rembrandt. Celui-là c’est un génie !

J’ai adoré la peinture intimiste néerlandaise appelée aussi peinture « de genre », le courant le plus intéressant et le plus original du 17e siècle hollandais avec ses scènes d’intérieurs nous faisant pénétrer dans les coquettes maisons bourgeoises, participer à la vie de famille. Une peinture sans prétention, simple : la banalité quotidienne.

À l’exception de l’immense Rembrandt et du talentueux Frans Hals, je ne comprends pas pourquoi j’ai sous-estimé ces artistes hollandais et leur peinture si séduisante, pleine de sensibilité : les paysages de Van Goyen ou Van Ruysdael, Jan Steen et son humour corrosif, les scènes intimistes de Pieter de Hooch, Gabriel Metsu ou Gérard Ter Borch. Leur cote est sérieusement remontée dans ma hiérarchie personnelle de la peinture.

Un couple de Japonais passe devant moi. Le musée va fermer. Il doit rester une ou deux salles sans grand intérêt. Je me lève et accélère le pas.

Je marche depuis un bon moment et la lassitude s’installe. Pourtant, je sais par expérience qu’il ne faut pas rester trop longtemps dans un musée car la vue se brouille et l’on finit par passer impassible devant des chefs-d’œuvre.

Les salles se vident. Ces tableaux hollandais m’ont enchanté. Ils sont le reflet de ce peuple, avec leurs maisons coquettes aux intérieurs bien entretenus, des paysages de champs fertiles parcourus de canaux, la mer du Nord pour horizon.

Fatigué, je m’apprête à sortir lorsque je vois un groupe de personnes scotchées contre le mur de la dernière salle. Des abeilles ? Des abeilles à l’entrée d’une ruche ! Il n’y a rien sur ce mur ? Erreur… je m’aperçois qu’elles sont agglutinées devant une toute petite toile. Certains ont pratiquement le nez collé sur la vitre qui protège le tableau. Un groupe de visiteurs myopes ? Je m’approche d’une jeune femme placée derrière les abeilles. Elle tente péniblement de deviner la chose encadrée.

— Que se passe-t-il ? Impossible d’approcher ! Faut-il prendre un ticket ? dis-je, rigolard.

— C’est la plus petite toile de cette salle et personne ne veut bouger, me répond la femme, essoufflée. À chaque fois que je viens, c’est pareil. Pas étonnant c’est La Dentellière !

Je réfléchis un instant. La dentellière ?… Mais oui, j’y suis, La Dentellière de Vermeer ! J’ai complètement oublié Vermeer que je connais mal, ce peintre intimiste hollandais tombé longtemps dans l’oubli et redécouvert au 19e siècle par un Français. Sa personne reste énigmatique. Peu de tableaux ont été retrouvés. Une aura mystérieuse entoure son nom : Vermeer…

— En attendant votre tour, profitez-en pour aller voir L’Astronome. C’est l’autre toile de Vermeer, sur le côté droit de l’ouverture. Ce sont d’ailleurs les deux seuls Vermeer que la France possède, il y en a tellement peu dans le monde… Vous ne serez pas déçu, insista gentiment la jeune femme.

— Il y a donc deux tableaux de Vermeer au Louvre ? J’ai dû les manquer à ma précédente visite !

— Forcément, ils sont minuscules et ils sont toujours cachés par les nombreux visiteurs qui se pressent devant, me souffle-t-elle en essayant frénétiquement de se frayer un passage vers La Dentellière.

L’Astronome, lui, est solitaire. Cette toile apparaît légèrement plus grande. Pas besoin de se coller dessus. Étant seul, je prends le temps de l’examiner. Je n’ai encore jamais vu de près une œuvre de Vermeer.

Johannes Vermeer : L’astronome, 1668, musée du Louvre, Paris Crédit : Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda

Ma première impression est déconcertante : une émotion inhabituelle devant quelque chose de nouveau, d’inconnu… Pourtant la scène n’a rien d’original : un savant assis dans son cabinet de travail pose la main sur un globe céleste. Face à lui, une table sur laquelle reposent des objets. Une tenture ferme l’angle gauche de la pièce et recouvre la table. L’attention de l’astronome est concentrée sur le globe céleste face à la fenêtre, seule source de lumière visible.

Cette représentation s’apparente à toutes celles exposées dans cette salle. Chez la plupart des peintres intimistes hollandais, l’activité quotidienne est montrée. Pourtant, chez Vermeer, la vision de l’intimité est différente…

La clarté de la fenêtre distille des dégradés subtils d’ombres et de lumière sur le globe céleste, dans les plis du tapis jaune et bleu, sur le savant et le mur derrière lui. L’éclairage légèrement rosé sur la face et les mains du savant offre un doux contraste avec le vert de son habit. Je distingue des petites touches claires qui font vibrer les ombres bleutées du tapis ainsi que les ocres du globe céleste. Le modelé du personnage semble flou, dilué… Un merveilleux équilibre se dégage de cette œuvre. Une mélodie colorée rythmée par la lumière.

Je suis tellement sous le charme que je ne me suis même pas aperçu du départ des abeilles. Seule la jeune femme est restée en contemplation devant la toile. Je quitte L’Astronome et m’approche du minuscule portrait. Comment est-il possible de peindre aussi petit ?

À distance, la première impression est une harmonie en bleu et jaune. La dentellière est penchée, attentive sur son ouvrage. La lumière vient de la droite. Ma sensation est la même que face à l’astronome. Une douce clarté irradie la scène. Il ne s’agit pas d’un clair-obscur à la Rembrandt où les ombres sont réservées à l’arrièreplan, ici de fines nuances colorées dispersent les sombres et les clairs sur l’ensemble du motif. Je cligne légèrement les yeux, comme le ferait un photographe pour vérifier les contrastes devant le paysage convoité. Une délicate vibration lumineuse irrigue la toile dans ses moindres détails et fait chanter les couleurs. Des teintes complémentaires judicieusement juxtaposées se répondent entre elles et égayent l’œil : le bleu du coussin contre le jaune du corsage ; des fils blancs et rouges s’échappent du sac à couture et se déversent sur le tapis vert de la table. Les contours du visage et des mains du personnage sont peu marqués. Une impression de pas fini, peu courante dans la peinture de cette époque. Flou… Pareil que L’Astronome ? Vues de très près - je comprends mieux maintenant les abeilles ! - des gouttelettes de peinture essaiment les fils colorés ainsi que le col du corsage.

La Dentellière médite. Le temps s’est arrêté. Le silence…

Cette peinture est lumineuse, limpide, d’une simplicité grandiose. La comparaison avec les toiles toutes proches des pauvres Ter Borch, De Hooch, Metsu, pourtant les meilleurs du genre, est sans appel : celles-ci paraissent fades, sans éclat.

Je reste là, immobile, fasciné. Je ne perçois pas ce qui m’arrive. La jeune femme, qui est toujours présente, me regarde en souriant.

— C’est un choc, me dit-elle ! Cela fait toujours comme ça la première fois. Asseyez-vous, vous les verrez avec plus de recul.

Je suis son conseil sans même m’en rendre compte. Groggy…

À quelques mètres des deux Vermeer, je les examine intensément. Ils me paraissent encore plus beaux à distance. Je n’ai jamais ressenti une telle émotion. J’ai la sensation qu’il ne s’agit plus de peinture. Je suis devant quelque chose d’autre, d’indéfinissable…

— Monsieur, le musée ferme ses portes dans cinq minutes. Merci de bien vouloir vous diriger vers la sortie.

Un homme en uniforme m’interpelle. Je le regarde, hébété. Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille ? Que peut-il comprendre à la peinture, ce type !

Énervé, je tente de reprendre mes esprits. La jeune femme est partie. Je scrute une dernière fois les deux petits tableaux. Je traverse la salle suivante d’un pas incertain, sans un regard pour les toiles accrochées, et emprunte inconsciemment l’escalator en direction du hall d’accueil dont la verrière s’est voilée d’une cape ténébreuse.

À la sortie du Louvre, je prends la voie de droite et me glisse parmi les points lumineux formés par les voitures. La statue dorée de Jeanne d’Arc me salue au passage. Je rejoins l’avenue de l’Opéra, longe la Comédie Française endormie, retrouve le jardin des Tuileries et la pyramide illuminée. Elle me paraît encore plus somptueuse de