Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

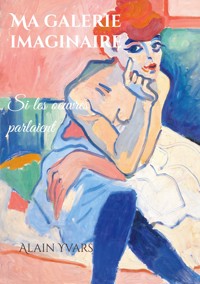

Une prémonition ? : "Je voudrais faire des portraits qui un siècle plus tard aux gens d'alors apparussent comme des apparitions". En écrivant cette phrase à sa soeur Will, le 5 juin 1890, Vincent Van Gogh pouvait-il se douter que son souhait se réaliserait ? Je me suis rendu dans cette petite commune d'Auvers-sur-Oise où je l'ai rencontré. Sa présence est toujours perceptible. Tour à tour joyeux, mélancolique, parfois sombre, il m'a raconté, au jour le jour, son activité durant les deux mois qu'il a passés dans cette ville des bords de l'Oise où il était venu pour oublier son mal et se soigner. Il m'a fait tout partager : ses joies, ses doutes, ses rencontres, sa tendresse pour son frère Théo. Il m'a décrit ses journées occupées à courir la campagne en quête de motifs. Au sommet de son art, il peignait parfois plus d'un tableau par jour. Il m'a expliqué sa passion pour cette peinture qui lui faisait dire : " Il y a du bon de travailler pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un tableau ".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vincent Van Gogh – Autoportrait, 1889

Courtoisie : National Gallery of Art, Washington

Je voudrais faire des portraits qui un siècle plus tard aux gens d’alors apparussent comme des apparitions

Lettre à sa sœur Willemien, le 5 juin 1890 - Vincent Van Gogh

REMERCIEMENTS

J’adresse un tendre remerciement à Marie-Thérèse, mon épouse, pour son soutien constant dans l’élaboration du manuscrit, ainsi que pour le temps consacré à la lecture et aux corrections.

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 : 17 MAI – 4 JUIN 1890

1 - LE RETOUR DE PROVENCE

2 – L’AUBERGE RAVOUX

3 – UN ÉTRANGE MÉDECIN

4 – L’INSTALLATION DANS LE VILLAGE

5 – MARTINEZ

6 – LA FAMILLE GACHET

7 – L’HOMME À LA PIPE

8 – LA VIE S’ORGANISE

9 – L’ÉGLISE D’AUVERS

PARTIE 2 : 5 JUIN – 30 JUIN 1890

10 – L’ART DE L’AVENIR

11 – LA HALTE DE CHAPONVAL

12 – UN BEAU DIMANCHE

13 – JO ET THÉO

14 – LA GRENOUILLÈRE

15 – UN NOUVEAU LOCATAIRE

16 – ADELINE RAVOUX

17 - TOM

18 – MARGUERITE GACHET

PARTIE 3 : 1

ER

JUILLET – 27 JUILLET 1890

19 – LA LETTRE

20 – CITÉ PIGALLE

21 - VIOLETTE

22 – LES GERBES

23 – UN 14 JUILLET

24 – FEMME NUE COUCHÉE

25 – DES CORBEAUX NOIRS PLANENT

26 – UN CIEL D’AZUR

BIBLIOGRAPHIE

PARTIE 1: 17 MAI – 4 JUIN 1890

Auvers est gravement beau

1 - LE RETOUR DE PROVENCE

Samedi 17 mai 1890

J’aspirai l’air parisien. La locomotive à l’arrêt crachait encore quelques nuages de fumée gris bleuté dont l’odeur m’apparaissait délicieuse.

27 mois… Cela faisait 27 mois que j’étais parti vers la Provence afin de découvrir cette lumière et ces couleurs du sud dont mon ami Toulouse-Lautrec m’avait tant parlé : longs mois de joies, de création intense, mais aussi de souffrances intolérables qui me laissaient épuisé, fragilisé, brisé.

Je venais de sortir d’une crise longue et dure qui ne s’était calmée que peu de jours avant mon départ d’Arles. Théo m’avait incité à rentrer au plus vite : « Je suis très heureux de pouvoir te dire que j’ai rencontré le docteur Gachet, ce médecin dont Pissarro m’avait parlé. Il a l’air d’un homme qui comprend bien les choses. » Le docteur habitait Auvers-sur-Oise près de Paris. Selon lui, mes crises n’avaient rien à faire avec la folie. Il répondait de ma guérison.

Contrairement aux appréhensions de Théo qui craignait de me laisser voyager seul, l’interminable trajet de retour d’Arles à Paris s’était bien déroulé. Je me sentais assez frais en arrivant ce samedi matin à la gare de Lyon. Mon frère m’attendait. Coincé dans son costume étriqué, il présentait toujours la même allure de jeune homme, éternel adolescent. La main solide que je lui tendis le rassura sur ma vigueur retrouvée. « Tu vois, tout s’est bien passé, lui dis-je en souriant crânement. J’ai une faim de loup ! »

Le fiacre stoppa devant l’appartement de la cité Pigalle. Jo nous adressait de grands gestes joyeux par la fenêtre. Le couple s’était marié en Hollande l’année dernière. N’ayant pu venir à la cérémonie, j’étais heureux de rencontrer enfin ma petite belle-sœur que je ne connaissais que par nos échanges de courriers. Elle me plut instantanément : jolie jeune femme au regard vif, intelligent, dont je me rappelais les cheveux courts sur une photo récente qu’elle m’avait envoyée. Sans se soucier de ma barbe mal peignée, elle me claqua deux bises en s’exclamant : « Pour un malade, votre mine est superbe ! ».

De suite, ils m’amènent devant le berceau de Vincent, mon petit homonyme âgé de trois mois. Nous l’épiions en silence dans son sommeil lorsque, brusquement, il s’éveilla. Je lui tendis une main timide qu’il accrocha prestement de ses doigts déjà fermes, sans lâcher. Jo avait souhaité lui donner mon prénom. Dans une lettre, elle m’avait dit : « Nous appellerons notre enfant Vincent Willem et vous serez le parrain ». Les yeux bleus du bébé qu’il tenait de notre famille me scrutèrent, puis se refermèrent.

Théo entreposait chez lui, faute de place ailleurs, toutes les toiles que je lui envoyais régulièrement. Elles emplissaient l’appartement : les Vergers en fleurs que j’avais pris tant de plaisir à peindre en arrivant à Arles paraient les murs de la chambre à coucher ; mes Mangeurs de pommes de terre, peints à Nuenen, montrant des paysans mangeant leurs pommes de terre à la maigre lueur de leur lampe à pétrole, étaient accrochés au-dessus de la cheminée de la salle à manger. Comme je l’avais suggéré à Théo, un cadre doré renforçait les tonalités brunes de cette peinture d’un intérieur paysan. À mes yeux, les cadres faisaient partie du tableau, ils l’habillaient, le mettaient en valeur.

— J’aime ce tableau Vincent, j’ai suivi ton conseil pour l’encadrement, me dit Théo en fixant sur moi son regard translucide.

Les heures passées dans la chaumière des De Groot pour peindre cette toile déjà ancienne me revenaient en mémoire : un faible éclairage accentuait les ombres et donnait du relief aux traits plutôt laids de ces humbles gens. Le peintre Millet et ses peintures de la vie paysanne m’avaient inspiré. Très loin de ma palette actuelle aux couleurs vives, le tableau que je revoyais maintenant me plaisait toujours autant malgré l’utilisation de teintes sombres.

— L’œuvre la plus réussie de mes débuts en peinture, dis-je à Théo ! Je voulais exprimer pleinement ce que j’observais. Pour ces petites gens, manger avec leurs mains à même le plat ces patates dont ils avaient eux-mêmes bêché la terre était la récompense de leur dur labeur.

Des piles de toiles s’amoncelaient sous le lit ou à même le sol dans la salle à manger. Toute cette peinture dispersée dans l’appartement représentait des heures de travail, des journées entières devant le motif. Débauche d’énergie inutile puisque ma peinture est invendable, pensai-je. Je me demandais encore comment Théo avait pu vendre pour 400 francs un de mes tableaux en février dernier : ma première et unique vente…

Pour occuper cette première journée parisienne nous décidâmes de revoir mes toiles. Théo savait que cela me ferait plaisir. L’une après l’autre, nous les accrochions sur un mur inoccupé, près de la fenêtre pour la lumière, les examinions longuement, pensifs, puis les remettions à leur place initiale. Les couleurs vives de la Provence éclaboussaient le mur à chaque nouvel accrochage.

Le meilleur moment de la journée fut celui où nous dénichâmes, sous un tas de toiles accumulées sous le lit, le portrait du Facteur Roulin que j’avais fait à Arles au cours de l’été 1888. Quelle joie de revoir cet ami. Faute de modèles, je l’avais peint plusieurs fois, lui et sa famille. Ce brave homme me prévenait de l’arrivée des lettres de Théo que j’attendais avec impatience car elles contenaient l’argent qu’il m’envoyait chaque mois.

Nous examinions le portrait de Roulin lorsque j’entendis un discret gloussement à côté de moi.

— Quelle allure fière et altière pour un facteur, dit Jo, enjouée ! Cet uniforme à boutons dorés et sa casquette barrée de la mention « Postes » au-dessus de la visière lui vont à merveille. Il me fait penser à un capitaine de navire s’apprêtant à embarquer. Et cette curieuse barbe jaunâtre coupée au carré qui lui descend jusqu’à la poitrine, s’étouffa-t-elle en ne retenant plus son plaisir.

Je regardai Théo, surpris par le rire communicatif de sa femme. La joie nous gagna sans que l’on puisse la contrôler. Nous sanglotions tous les trois devant un facteur. Je crus bon de rajouter, entre deux spasmes, pour compléter la description :

— Socrate… Je lui donnais ce surnom pour sa ressemblance avec le philosophe grec. Ce bonhomme mesurait près de deux mètres. Un colosse ! Républicain convaincu, il entonnait une Marseillaise vibrante lorsqu’il avait bu, ce qui lui arrivait trop souvent. Il avait même voulu appeler son dernier bébé Marcelle, « comme la fille du brav’ général Boulanger » disait-il au grand scandale de la famille. En échange des séances de pose qu’il m’offrait, je nourrissais l’énorme carcasse de ce personnage qui mangeait trois fois plus que moi. Pantagruel ! Imaginez l’état de mon maigre budget à la fin du mois, d’autant qu’il fallait ajouter à son menu de nombreuses bières qu’il s’enfilait d’un trait.

L’hilarité atteignait son paroxysme. Assis par terre, nos corps tressautaient en rythme, des larmes inondant nos visages. Cela dura un long moment.

Jo s’enfuit vers la cuisine et revint portant sur un plateau des verres et une boisson fraîche. Cet épisode burlesque nous avait détendus et nous pûmes terminer l’étude des toiles restantes. Les remarques de Théo et Jo fusaient : « Quel délice ces amandiers en fleurs ! … Tes couleurs ont une force ! ». Ils me voyaient heureux. Théo finit par lancer d’un ton doctoral : « Vincent, je suis certain que ton talent ne va pas tarder à être reconnu ! »

Le lendemain après-midi, à ma demande, nous allâmes à la boutique de la rue Clauzel chez le père Tanguy, mon vieux copain, l’ami de tous les peintres impressionnistes qu’il soutenait et aidait. Nos toiles étaient entassées dans une mansarde. Certaines étaient exposées dans sa vitrine. Sans grand succès, Tanguy tentait de vendre notre travail à sa clientèle.

Je considérais cet homme trapu, plus tout jeune, comme un saint. Combien de fois, lors de mes années parisiennes de 86-88, m’avaitil fourni des tubes de peinture en échange de ma production. Militant socialiste, il avait fait la Commune de Paris en 1871. Pour lui, les impressionnistes étaient les peintres des petites gens. C’était chez lui et à la galerie de Théo que j’avais rencontré cette nouvelle peinture que je connaissais mal avant de débarquer à Paris en venant de Hollande. Elle allait modifier ma vision des couleurs et des formes.

Nous tombâmes dans les bras l’un l’autre. De ses larges mains puissantes, de vrais battoirs, il me tambourinait le dos de grandes tapes en criant :

— Quel plaisir ! Quel plaisir ! Vincent, depuis tout ce temps…

Il recula et me regarda. Il avait appris mes déboires provençaux : la dispute avec Gauguin, mes crises, mon enfermement à l’asile de Saint-Rémy-de-Provence.

— Vincent… je ne pensais plus te revoir, me dit-il très ému. Tu parais être dans une forme éclatante !

— C’est l’air de Paris et le plaisir de vous retrouver tous, dis-je d’un rire forcé pour cacher mon trouble.

— Je ne t’ai pas encore écoulé de toiles, mais cela ne saurait tarder, s’exclama-t-il ! Les goûts sont en train de changer. Les meilleurs impressionnistes se vendent de mieux en mieux, surtout Monet et Renoir, et les collectionneurs commencent à s’intéresser à la nouvelle génération. J’ai appris que tes tableaux avaient eu beaucoup de succès auprès des artistes à la dernière exposition des indépendants. Monet a même dit que tes toiles étaient les meilleures de l’exposition.

Lui aussi voulait me faire plaisir. Je n’insistai pas connaissant les difficultés à placer ma peinture.

Nous ne restâmes pas longtemps car la femme de Tanguy ne m’aimait guère et cela se voyait. Elle se souvenait de nos lointaines escapades parisiennes dans lesquelles j’entraînais son mari accompagné de l’ami Toulouse-Lautrec. Nous rentrions titubants au petit matin abrutis pas l’absinthe.

La visite du Salon du Champ-de-Mars clôtura mon séjour à Paris. Je fus subjugué devant la dernière œuvre de Puvis de Chavannes intitulée Inter Artes et Naturam, heureux compromis entre l’art ancien et nouveau. Le talent de ce peintre symboliste, à la recherche d’une harmonie universelle, m’impressionnait.

Étourdi par tous ces évènements, je décidai de partir pour Auvers le lendemain.

Vincent Van Gogh – Rue d’Auvers, 1890

Courtoisie : musée d’Art de l’Ateneum, Helsinki

2 – L’AUBERGE RAVOUX

Mardi 20 mai

Le train avançait à bonne vitesse. Le paysage défilait derrière la vitre. Les sifflements stridents de la machine à chaque approche de gare n’arrivaient pas à troubler cette torpeur agréable qui m’envahissait. Les fatigues accumulées ces derniers mois s’estompaient lentement dans mon corps.

Ce matin, nous avions laissé Jo à l’appartement pour surveiller mon petit-neveu et filleul Vincent Willem. Ces trois jours passés à Paris en leur compagnie s’étaient écoulés à une vitesse folle. Théo m’avait prodigué ses conseils avant mon départ de la gare du Nord : « Il n’y a qu’une trentaine de kilomètres entre Paris et Auvers-sur-Oise. Tout au plus, tu en as pour une petite heure. Le docteur Gachet t’attend chez lui en début d’après-midi. À pied, tu trouveras sa maison non loin de la gare en suivant la grande rue d’Auvers ».

Installé dans un bien-être somnolent et confortable, je ne m’étais même pas rendu compte de notre arrivée dans la gare d’Auvers-sur-Oise. Je rassemblai mes bagages, descendit du train et me dirigeai vers le bâtiment blanchâtre proche. La locomotive surmontée d’un long tuyau étroit crachait des panaches de vapeur grisâtre. À un autre moment j’aurais aimé la croquer dans le petit carnet qui ne me quittait jamais. « Le docteur t’attend vers 14 heures m’avait répété Théo ». Je me devais d’être à l’heure pour notre première rencontre.

Mon matériel de peintre déposé à la consigne, j’en profitai pour me faire repréciser le trajet par l’employé de la gare. Celui-ci, bonasse, heureux de parler à quelqu’un, s’empressa de me renseigner :

— Vous prenez la Grande Route d’Auvers, de suite sur votre gauche en sortant, puis tout droit jusqu’à la mairie. Vous montez ensuite par les Vessenots vers le quartier des Rémys. Vous ne pouvez pas manquer la maison du docteur Gachet, c’est la plus haute : une bâtisse cubique de deux étages qui domine la route dans la rue des Vessenots. Deux kilomètres de marche. Et avec ce temps…

— Vous connaissez le docteur Gachet, demandai-je?

— Oh oui ! C’est un bon docteur. Un peu excentrique ! Il consulte habituellement dans son cabinet à Paris. En fin de semaine, du samedi au mardi, il revient à Auvers. Vous arrivez la bonne journée car demain mercredi il sera déjà reparti.

Il réfléchit un instant et rajouta :

— Et puis, c’est le médecin de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord.

À la sortie de la gare, la chaleur me surprit. Quelques consommateurs se restauraient autour des tables disposées en plein air devant le café de la Gare. J’entrai et demandai si une chambre était disponible pour quelques jours. « Nous sommes complets, me répondit l’aubergiste, laconique ». En sortant, je pris la direction indiquée par l’employé.

Quelques tilleuls et d’imposants marronniers en pleine floraison blanche et rose longeaient la route. Midi passé, la Grande Route était calme à cette heure. On déjeune tôt dans les campagnes. Je marchai d’un pas tranquille sur cette voie gravillonnée, toute en creux et bosses. Mon maigre baluchon me paraissait très léger. Pas l’habitude… De chaque côté de la route, des maisons bourgeoises à l’aspect accueillant étaient cernées de jardinets aux couleurs tendres, printanières. De-ci, de-là, les premières roses embaumaient.

La mairie, de construction récente, était posée en plein milieu d’une grande place clôturée de larges bornes reliées entre elles par des chaînes. Son crépi blanc la faisait ressembler à un gros champignon des prés fraîchement levé du matin. Un clocheton pointu dominait le toit en ardoise et une petite horloge ronde trouait le devant de la façade. La mairie de mon enfance à Zundert présente le même aspect carré, pensai-je?

Mon regard se porta sur un café auberge situé juste en face de la mairie. Au-dessous des deux fenêtres de l’étage, je pouvais lire, peint en lettres élégantes : « Commerce de vins Restaurant ». Une écriture plus fine indiquait : « chambres meublées ». La devanture était coupée en son centre par deux portes vitrées encadrées de fenêtres étroites que de coquets rideaux brodés de fleurs enjolivaient.

Je décidai d’entrer.

Des fresques, peut-être peintes par des artistes de passage, décoraient les murs d’une grande salle carrelée. Un large comptoir jouxtait l’entrée sur la droite. Face à lui, disposées sur toute la longueur du mur, des tables en bois rectangulaires et des chaises en paille étaient survolées par un tuyau peu esthétique sortant d’un poêle situé au centre de la pièce. Délaissé à cette heure, un imposant billard occupait le fond de la salle. J’observai que chaque table était garnie d’un grand verre de fleurs champêtres.

Campé derrière son comptoir, où quelques habitués étanchaient leur soif sans prêter attention à moi, un homme robuste d’une quarantaine d’années, plus large que haut, affublé d’une épaisse moustache qui lui bouffait le dessus de la lèvre, me regardait : ses petites lunettes rondes lui donnaient une apparence sérieuse qui correspondait mal à sa carrure de bon vivant.

— Je peux vous aider?

— Oui ! J’arrive de Paris. Je suis peintre et cherche une auberge pour séjourner quelque temps. Auriez-vous des chambres à louer?

Les yeux, surmontés de sourcils presque aussi touffus que la moustache, me dévisageaient. L’homme tentait de se faire une idée sur ma personne. La période d’observation fut rapide.

— J’héberge déjà un peintre. À cette période de l’année, ils sont nombreux et arrivent d’un peu partout pour colorier notre belle région. Il me reste bien une chambre à l’étage, sous les toits, mais elle est plutôt petite. Les artistes de passage s’en contentent… Nous servons trois repas par jour et le coût de la pension complète est de 3 francs 50 la journée.

L’homme transpirait l’honnêteté. En m’annonçant le prix de la pension, sa bonne bouille dont le haut du crâne présentait un début de calvitie s’éclaira d’un large sourire qui fit curieusement remonter ses sourcils broussailleux en forme d’accent circonflexe.

Le lieu me plaisait, calme, face à la pittoresque mairie me rappelant mon enfance. Et puis il y avait d’autres peintres…

— Une personne du village m’attend. Je repasserai dans la soirée pour vous dire mes intentions. L’auberge me convient. Surtout, ne louez pas la chambre avant mon retour, dis-je en lui renvoyant mon meilleur sourire.

L’horloge de la mairie indiquait 13 heures. Sur la petite place inondée de soleil, une femme escaladait le court escalier disposé devant le gros champignon. Je franchis la rue transversale à l’auberge d’un pas nerveux et m’engageai dans les lacets des Vessenots. Face à l’imposant château d’Auvers, je pris la voie étroite sur la gauche. Quelques fermes aux murs jaunis mais propres exhalaient des odeurs d’étable. À distance, je pouvais déjà apercevoir la grande demeure que l’employé de la gare m’avait décrite : une massive maison de deux étages, carrée, toute en hauteur, bâtie à flanc de falaise.

L’employé avait raison, impossible de la manquer, pensai-je.

3 – UN ÉTRANGE MÉDECIN

La grille métallique à peine entrouverte émit un son lugubre. J’entamai la montée des marches de l’étroit escalier en pierre qu’un jardin longeait jusqu’au seuil de la maison.

La pente accélérait les battements de mon cœur. L’angoisse qui m’avait abandonné depuis mon départ du Midi, dès que j’étais grimpé dans le train à Arles vendredi dernier, revenait. Je progressai d’un pas mal assuré, peu pressé de rencontrer ce docteur qui allait me confronter à nouveau aux problèmes de santé que j’aurais voulu oublier.

Au rez-de-chaussée de la maison, une poignée suspendue à un fil métallique actionnait une clochette. Je la tirai, ouvris la porte et pénétrai dans un long corridor peu éclairé. J’entrai dans un salon sombre sur la gauche. Devant la grande cheminée carrelée en faïence, des chaises revêtues d’un tissu en velours vert semblaient attendre les visiteurs.

Un véritable bric-à-brac. Meubles et objets divers m’apparaissaient dans le mince filet de lumière qui s’infiltrait par les volets entrebâillés. Un large buffet, encastré entre la fenêtre donnant sur le jardin et la cheminée, était recouvert d’éléments hétéroclites : pichets en étain, vases en grès, argenterie, petits pots de toutes tailles, statuettes variées. Une grande table rectangulaire occupait le centre de la pièce. Un piano jouxtait la porte. Sur les murs, des vieilleries étaient accrochées : copies de tableaux flamands anciens, assiettes en porcelaine, tableaux modernes.

Mon regard buta sur une peinture dont je reconnus sans hésiter le style si personnel de mon ami Camille Pissarro. J’approchai. Le motif représentait un très beau paysage d’hiver sous la neige : des maisons rouges, quelques arbres dénudés, une femme emmitouflée tenant une fillette par la main. Quelle fraîcheur dans cette petite toile, me dis-je.

J’entendis un pas léger. Une tête de jeune homme s’encadra dans la porte du salon.

— Je suppose que vous êtes la personne avec laquelle mon père a rendez-vous, murmura le garçon.

Sa figure poupine et le son de la voix claire me détendirent, chassant un instant mon angoisse.

— Oui, dis-je en souriant.

Je serrai la lettre que Théo m’avait donnée ce matin avant le départ du train.

— Il va venir, dit-il peu rassuré par mon apparence hirsute.

Il ressortit aussi discrètement qu’il était entré.

Je remarquai, à côté du Pissarro, une petite toile représentant un bouquet de dahlias inséré dans un vase de Delft. Elle était mal éclairée.

— C’est un Cézanne ! … Il a beaucoup d’allure, n’est-ce pas?

Résonnant dans le calme de la pièce, la voix grave du docteur Gachet me fit sursauter. Je me retournai vivement. La surprise était d’importance : un autre moi-même, en plus âgé, de taille moyenne, pénétrait dans le salon. Un regard bleu vert très clair, inscrit dans une figure allongée un peu triste, m’examinait avec sympathie. Il était aussi roux que moi, sauf qu’il n’avait pas de barbe mais une moustache fournit, ainsi qu’une curieuse touffe de poils suspendue sous la lèvre inférieure. Ses cheveux, plaqués en arrière comme des épis de blé par grand vent, encadraient un large front dégagé. Une redingote cintrée lui enserrait le buste.

Décontenancé, je pris place devant le Cézanne et l’observai avec intérêt. Le docteur attentif guettait ma réponse.

— Il est effectivement superbe, dis-je, rompant le silence. J’apprécie moins Cézanne que Pissarro, mais c’est un artiste de talent qui a une approche de la peinture originale.

Le mutisme du médecin se prolongeant, je crus bon de rajouter :

— Mon frère m’a appris que vous fréquentez et aimez beaucoup les impressionnistes. Ces peintres ont complètement modifié ma vision de la peinture et des couleurs. Si j’étais resté en Hollande j’en serais toujours à utiliser les tons ocre et sombres de mes débuts.

Je m’assis sur une des chaises en velours vert, face au docteur qui ne parlait pas. Après avoir ouvert la fenêtre pour laisser entrer la lumière solaire, celui-ci s’installa à côté de la table. Il m’observait attentivement.

— Théo vous a fait part des raisons de ma venue à Auvers, dis-je pour rompre ce silence irritant. Je voulais venir vous voir vendredi prochain dans votre cabinet parisien mais, par lassitude, j’ai préféré quitter Paris plus tôt que prévu pour vous consulter ici. J’espère que cela ne vous dérange pas?

Je lui tendis fébrilement la lettre de Théo. Il la lut, puis la lança sur la table d’un geste sec.

Cet homme me faisait une bonne première impression. Était-ce son allure bizarre ou notre étrange ressemblance? Il me demanda de me déshabiller jusqu’à la ceinture et m’ausculta. Je pris le temps de lui expliquer en détail les troubles qui m’agitaient depuis cette triste soirée de Noël à Arles et ma dispute avec mon ami le peintre Gauguin. Il m’écoutait, intéressé.

Le médecin se leva et s’installa en contemplation devant le vase de fleurs de Cézanne. Subitement, il se retourna en enfonçant ses yeux clairs dans les miens.

— Votre frère m’a beaucoup parlé des difficultés que vous avez affrontées durant votre séjour en Provence. Je me suis déjà fait une opinion à votre sujet… Il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Il se rassit, posa son bras replié sur le bord de la table et ajusta sa main sous son menton.

— Mon garçon, je rencontre de nombreux peintres, étant peintre moi-même. Ce sont tous des gens fragiles et sensibles comme vous. Ah les artistes ! J’ai bien connu Daubigny et Daumier qui habitaient non loin d’ici. Manet, Pissarro, Renoir, Monet, Guillaumin, Cézanne, et beaucoup d’autres sont mes amis. Certains d’entre eux ont déjà profité de mon hospitalité pour venir travailler dans cette maison. J’en soigne même plusieurs avec leur famille, ainsi que de nombreux peintres qui arrivent à Auvers à la belle saison.

Il semblait satisfait de lui.

— Vous allez être étonné… je ne sais si ce sont mes remèdes, mes conseils, ou le climat de cette ville, mais ils sont tous en bonne forme. Je vais vous donner un traitement d’une simplicité extrême. Il suffira à vous remettre sur pied.

Pensif, il s’approcha de la table et redressa une fleur qui penchait fortement dans un vase. Je remarquai un léger tremblement de sa main lorsqu’il saisit la tige qui s’agita à son contact. Sa barbichette tressauta en parlant.

— Mon ami, il vous faut une alimentation saine et équilibrée. De la viande, mais pas trop. Beaucoup de légumes, fruits, céréales. Des laitages aussi… peu le soir. Pas d’alcool, sauf le vin léger de la région ou cet excellent cidre peu alcoolisé que les habitants fabriquent avec un pressoir qui passe de ferme en ferme.

Le médecin réfléchissait.

— Dormir…dormir…dormir… pour vous c’est essentiel à la récupération. Sept heures au minimum chaque nuit. Mais, surtout, je vous le conseille sans retenue, faites ce que vous aimez le plus : peindre. La région est magnifique et les motifs ne manquent pas. Chassez les pensées sombres, celles qui font du mal. Regardez les jeunes femmes, elles sont si belles à cette saison. Vivre sainement et pleinement, c’est le secret de la santé !

Une sensation joyeuse me gagnait en écoutant l’étrange personnage que j’avais devant moi. Cet homme, qui paraissait aussi nerveux et malade que moi, me prescrivait des remèdes auxquels je ne m’attendais pas. Ma mère, ou encore un simple paysan de la région auraient pu me conseiller de la même façon. Tout semblait facile pour lui. Avait-il déjà éprouvé cette affreuse sensation d’avoir la tête coincée dans un étau, un cerveau qui cogne empêchant toute réflexion et rendant tout acte insupportable?

Je retenais avec peine le spasme d’hilarité qui me contractait le ventre. J’émis un son discret à mi-chemin entre le rire et le miaulement d’un chat.

— Si je suis vos conseils, dis-je, amusé, une bonne hygiène de vie suffira à faire disparaître toutes les crises que j’ai connues ces derniers mois. La plus récente a été la plus longue de toutes, ponctuée d’hallucinations quotidiennes qui me rendirent incapable de faire quoi que ce soit durant plusieurs semaines.

Je fixai Gachet sombrement :

— Vous savez docteur… cela recommencera… Quand?