29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

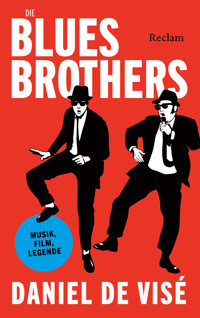

Die Geschichte einer großartigen Freundschaft In den 1970ern treten der übergenaue Dan Aykroyd und der chaotische John Belushi, »Mr. Careful« und »Mr. Fuck-it«, gemeinsam in der Late-Night-Show Saturday Night Live auf, wo für einen Sketch die Blues Brothers geboren werden. Aus der Eintagsfliege wird ein Filmklassiker, ein Welterfolg, der auch Größen wie Aretha Franklin, John Lee Hooker, Cab Calloway, Ray Charles und James Brown zu neuem Ruhm verhilft. Der Pulitzer-Preisträger Daniel de Visé rekonstruiert in seinem brillant recherchierten und mitreißend erzählten Meisterwerk den Werdegang dieser unglaublichen Freundschaft bis zu ihrem Ende. »Daniel de Visé hat es offenbar geschafft, den Humor, die Menschlichkeit, die Liebe und die Tragödie zu vermitteln, die die Geschichte der Blues Brothers zu einer so hinreißenden Geschichte machen.« Judy Belushi Pisano, Witwe von John Belushi

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 777

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Daniel de Visé

Die Blues Brothers

Musik, Film, Legende

Reclam

Für Gene, Michiya, Phil und die Lincoln-Park-High-School-Bande

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.

2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH

Coverillustration: © Gutentag-Hamburg

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2025

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-962442-6

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011515-2

reclam.de | [email protected]

Inhalt

Zitat

Prolog

1. Kapitel Cheesebooger

2. Kapitel Rantoul Rag

3. Kapitel Die nächste Generation

4. Kapitel Freud, Marx, Engels und Jung

5. Kapitel Welcome Back: The Death Penalty

6. Kapitel Change for a Quarter

7. Kapitel The Great Canadian Humour Test

8. Kapitel You’re the Pits

9. Kapitel Saturday Night

10. Kapitel I’m a King Bee

11. Kapitel Barsch-o-Matic

12. Kapitel Albanische Eiche

13. Kapitel Night of the Seven Fires

14. Kapitel Schlock

15. Kapitel Kleine Schokoladen-Donuts

16. Kapitel Joliet Jake

17. Kapitel Briefcase Full of Blues

18. Kapitel Das Telefonbuch

19. Kapitel Im Auftrag des Herrn

20. Kapitel Sweet Home Chicago

21. Kapitel Die Blues Bar

22. Kapitel Get Off of That Picasso

23. Kapitel Der Pinto-Abwurf

24. Kapitel Have You Seen the Light?

25. Kapitel It’s Never Too Late to Mend

26. Kapitel Der Black Tower

27. Kapitel Ein 30-Millionen-Dollar-Wrack

28. Kapitel The 2000 Pound Bee

29. Kapitel Ein Wikingerbegräbnis

Epilog

Danksagung

Anmerkungen

Anmerkungen des Übersetzers

Abbildungsnachweis

Register

Oh, baby, don’t you want to go

to that bright-light city, sweet old Chicago

Roosevelt Sykes, aus dem Song »Sweet Old Chicago«

Prolog

In den wenigen Minuten, bevor Saturday Night Live am 22. April 1978 erstmals auf Sendung gehen soll, richtet Dan Aykroyd seine schmale Krawatte vor dem Spiegel in seiner Garderobe. Er ist Perfektionist, und sein Outfit als Elwood Blues entsprechend perfekt: schlabbriger, schwarzer Anzug mit schmalem Revers, schwarzer Filzhut, Timex am Handgelenk, frisches weißes Hemd und eine schwarze Vintage-Ray-Ban-Sonnenbrille.

Mit 25 ist Dan der jüngste der sieben »Not Ready for Prime Time Players«, die überwiegend aus Truppen der Nachwuchstheater angeworben werden und an Samstagabenden 90 Minuten live im Spätfernsehen für ein wachsendes Publikum aus Hipstern, Kiffern und Insidern auftreten. SNL bzw. Saturday Night Live ist die heißeste Late-Night-TV-Show, sie und Dan und seine Co-Stars Gilda Radner, Bill Murray und all die anderen werden berühmt.

Dan bevorzugt Anonymität. Im grellen, heißen Licht vor dem Garderobenspiegel konzentriert er all seine manische Energie darauf, sich in Elwood Blues zu verwandeln: einen Wiederholungstäter, aufgewachsen in einem Waisenhaus in Chicago und versiert im Blues, der seine blasse Junkiegestalt unter bourgeoisen Gewändern versteckt, blutunterlaufene Augen hinter dunklen Gläsern verbirgt und eine Hohner-Special-20-Mundharmonika wie einen Revolver in der Gesäßtasche trägt.

Nebenan sitzt Jake, Elwoods Bruder im Blues, eine Rolle, die mit rücksichtsloser Hingabe ausgefüllt wird von Dans bestem Freund, Co-Autor und SNL-Co-Star John Belushi. Mit 29 ist John vier Jahre älter als Dan, er ist zehn Zentimeter kleiner und etliche Zentimeter breiter. Dan ist Mr. Careful. John Mr. Fuck-it. John ergänzt sein Äußeres als Jake Blues vor dem Spiegel seiner eigenen Garderobe um ein paar nachlässige Details. Sein Kragen sitzt nicht ganz korrekt. Sein Hut ist braun.

Die Sendung setzt ohne Vorspann mit dem Saturday Night Live-Pianisten Paul Shaffer und seiner Persiflage im Bronx-Akzent auf Don Kirshner ein, den Giganten der Musikindustrie, der mit seinem Rock Concert-Programm in etwa das gleiche Publikum anzieht wie SNL. Shaffer parodiert Kirshners Angewohnheit, sein Publikum mit einer langen Liste von Danksagungen an zahllose Manager und Produzenten zu langweilen und anschließend mit einem weitschweifigen Monolog zur nächsten Szene überzuleiten.

»Und jetzt«, verkündet Shaffer abschließend, »wenden wir uns ›Joliet‹ Jake und seinem stummen Bruder Elwood zu. The Blues Brothers.« Dann dreht sich Shaffer um oder rotiert vielmehr wie ein Roboter auf Quaaludes, und die Kamera schwenkt auf die Szene hinter ihm.

The Blues Brothers mit Bassist Donald »Duck« Dunn zur Rechten bei einem Auftritt in Saturday Night Live im November 1978. Die Zuschauer wussten nicht, ob die Nummer ernst oder satirisch gemeint war, und am Ende war es ihnen auch egal.

»I went balling the other night«, schnarrt John. »I started drinking and got real tight.« Es ist die gerockte erste Zeile von »Hey Bartender«. Der texanische Sänger Floyd Dixon hat den Bluessong 1955 bekannt gemacht, die Blues Brothers präsentieren ihre Version bei ihrem Debüt als Gastmusiker bei Saturday Night Live.

Für das Publikum im Studio 8H ist all das nicht neu, bis auf die Agenten-Outfits. In der spärlichen Verkleidung stecken die Blues Brothers, Dan Aykroyd und John Belushi, deren Partnerschaft als Autoren und Darsteller drei Jahre und 63 Folgen früher mit ihrem SNL-Debüt begonnen hat. Sie treten hier nun gemeinsam mit der Saturday Night Live-Band auf, also jenem Ensemble, das jede Show mit ihren Roots-Rock-Jams eröffnet und beendet.

War das eine raffinierte Parodie? War das ernst gemeint? Niemand schien das wirklich zu wissen. SNL war eine Comedyshow, die es mit ihrer Musik ernst meinte. Lorne Michael, Schöpfer und Showrunner, hatte sich nach allen Seiten abgesichert und präsentierte die Blues Brothers eher als Sketch und weniger als musikalischen Break. Die Entscheidung, ob die Darbietung ernsthaft oder satirisch gemeint war, überließ er lieber seinen Zuschauern. Auf die einleitenden Takte folgt mäßiger Applaus, der bald in einer unbehaglichen Stille verklingt.

Selbstbewusst schreitet John zur Mitte der Bühne, schnipst mit den Fingern, wackelt mit den Hüften, Schweißtropfen perlen auf dem albanischen Mondgesicht, und er hat die berühmte Belushi-Braue über den Rand seiner Ray-Ban hochgezogen. Verglichen mit den großen Black Blues Growlers hört sich sein White Guy Blues Growl flach und schrill an und ruft eher das Bild eines Betrunkenen in einer Karaokebar wach. In der Rolle des Frontman war John jedoch grandios. Er knöpft sein Jackett auf, tänzelt um das Mikrofon herum und vollführt einen überraschend beweglichen Tanz zu Dans erstaunlich professionellem Solo auf seiner Spezial-20-Mundharmonika. Besetzung und Crew verfolgen den Auftritt wie gebannt, bis einem der Autoren ein Blitzgedanke kommt: »Danny weiß, dass das ein bisschen ein Witz ist, aber John hat keine Ahnung.«

John wirbelt herum, während Dan die letzten Töne seines Solos bläst. John schnappt sich das Mikrofon wieder und schmettert die nächste Strophe. Inzwischen haben alle Zuschauer verstanden, dass der Auftritt der Blues Brothers todernst gemeint ist, jedenfalls für den Frontman im schwarzen Anzug. In ihren drei Jahren bei Saturday Night Live sind John und Dan noch nie mit so viel leidenschaftlicher Hingabe aufgetreten. Der Song geht zu Ende, und John bellt die letzten Worte wie eine Drohung: »One, two, three, four glasses of beer!« Während die Musiker den letzten Ton halten, schnappt sich John das Mikrofon und lässt einen Urschrei los. Donnernder Applaus brandet auf. Die Zuschauer lassen sich von der überwältigenden Power des Auftritts anstecken und jubeln. Mit schweißnassem Gesicht und einem beiläufigen Nicken nimmt John den Applaus entgegen. Er weiß, dass das ihr Durchbruch ist. Ist das echt? Oder ein Witz? Dem Publikum ist das inzwischen völlig egal.

Die Kamera schwenkt zu Paul Shaffer, der noch in der Rolle des Don Kirshner diese Show wie alle anderen mit dem emphatischen Satz eröffnet hat: »Live from New York, it’s Saturday Night!«

An jenem Abend sollte es noch einen zweiten spektakulären Auftritt der Blues Brothers geben, der jedoch auch keine wirklich brauchbare Erklärung der offengebliebenen Frage in Bezug auf diesen Abend liefert: Warum um alles in der Welt verkleideten sich die heißesten Comedians von Saturday Night Live wie Urban-Blues-Musiker? Sollte dieser Auftritt ein Witz sein: Wie weit sollte er gehen?

Um diese Fragen zu beantworten, geht es nun nach Chicago in ein gedrungenes Doppelhaus aus braunem Backstein.

1. Kapitel Cheesebooger

John Belushis Vater Adam wurde am 2. Januar 1918 während der letzten Monate des Ersten Weltkriegs in dem albanischen Dorf Qyteze geboren. In seinen Einwanderungspapieren sind mit »Beliors«, »Beliouri« oder »Beloushi« mehrere Nachnamen angegeben. Die Familie war kleckerweise nach Amerika ausgewandert. Der Erste war Johns Großvater Anastassios. Er kam 1920 und ließ sich in einer winzigen albanischen Enklave in Chicago nieder. Adam blieb bis 1934 in Albanien. Mit 16 Jahren wanderte er auf dem Luxusdampfer SS Manhattan als Passagier der dritten Klasse aus.

Nachdem die Familie in Chicago Fuß gefasst hatte, vereinfachten sie ihren Nachnamen zu Belushi, was sich italienisch anhörte. Eigentlich fühlten sich die Belushis eher zu den Griechen hingezogen, denn ihr albanisches Dorf liegt nur wenige Kilometer von der hellenischen Grenze entfernt. Beide Identitäten würden den Belushis in Chicago jedoch mehr nützen als die albanische, die die meisten Amerikaner mit der gleichen Skepsis betrachteten wie alle kleinen osteuropäischen Länder, die sie auf einer Landkarte vergeblich suchen würden. Adam verdingte sich als Bedienungshilfe im Palm Grove Inn, einem Restaurant der gehobeneren Klasse am Ufer der Lake Michigan im Akademikerviertel Hyde Park. Er arbeitete sich bis zum Geschäftsführer hoch.

Im März 1941, Monate vor dem Angriff auf Pearl Harbour, schloss sich Adam der US-Armee an. Er diente als Warrant Officer im Panama Canal Department, das die Schifffahrtsstraße gegen einen Angriff verteidigen sollte, zu dem es jedoch nie kam. Während des Krieges pflegte er eine Brieffreundschaft mit einer Frau, der er nie zuvor begegnet war: Agnes Samaras, geboren 1922 in Akron, Ohio, und Tochter einer ebenfalls albanischen Einwandererfamilie. Agnes arbeitete als Nieterin bei der Goodyear Aircraft Company. Adams Schwester, die inzwischen in Akron lebte, hatte den Briefwechseln angeregt.

Als der Krieg 1945 zu Ende war, kehrte Adam nach Hause zurück und reiste nach Akron, um Agnes Samaras besser kennenzulernen. Sie heirateten 1946 und zogen nach Chicago. Nach dem Krieg war die Wohnungssuche schwierig, also zog das Paar bei Adams Eltern am Humboldt-Park ein, einer immigrantenreichen Gegend in der West Side der Stadt.

Dort eröffnete Adam gemeinsam mit seinem Bruder Pete ein eigenes Restaurant, das Olympia Lunch. Weit entfernt vom eleganten Palm Grove gelegen, war das Olympia ein schmuckloser griechischer Imbiss, eines von vielen soliden Speiselokalen, wie sie sich in Chicago bewährt hatten. Die Belushi-Brüder hetzten ihre Kunden durch eine übersichtliche Speisekarte, dann bellten sie die Bestellungen Richtung Küche.

Marian, das erste Kind der Belushis, wurde 1947 geboren. Albanische Familien bevorzugen Jungs. Adams Eltern »hätten mich fast nicht mehr ins Haus gelassen«, meint Agnes. »Zwei Jahre später bekam ich John, und alle waren überglücklich.«

John Adam Belushi erblickte am 24. Januar 1949 das Licht der Welt. Es war ein stürmischer Montag, an dem die Belushis aus dem Krankenhaus in die W. Walton Street Nr. 3114 in eine schmale Doppelhaushälfte aus braunem Backstein zurückkehrten, die drei Generationen ein Zuhause bot.

Johns Großvater Anastassios starb im Sommer 1949. Seine Witwe Vasilo »Nena« zog zu Adam und Agnes und wurde für John zur zweiten Mutter. Zu der Zeit, als seine Kindergartenzeit begann, war John schon »wie ein kleiner Mann«, erinnert sich Agnes. »Ab und zu lief er einfach aus dem Haus, marschierte auf der Straße weiter, lud sich bei den Nachbarn ein und verwickelte sie in ein Gespräch.« Er »redete eigentlich gar nicht wie ein Kind«, also behandelten ihn die Nachbarn auch wie einen Erwachsenen. Wegen seiner olivbraunen Haut nannten sie ihn »Pancho«.

Das Haus der Belushis stand unweit des Humboldt-Parks, nach dem das Viertel benannt worden war. Auf dem 80 Hektar großen Erholungsgebiet gibt es ein Bootshaus mit Rundbögen und Blick auf eine Lagune, Sportplätze, Tennisplätze, einen Strand und ein Freibad. Dort setzte Agnes John und Marian gern in einem Sandkasten ab und überließ sie sich selbst – völlig verständlich in dieser Phase einer Elternschaft an der frischen Luft. »John passte auf sich alleine auf.«

Im Sommer des Jahres 1954 kam mit Jim das dritte Kind der Belushis zur Welt. Mit seinen fünf Jahren griff John im Hause Belushi zum Telefon und teilte der Vermittlung alles mit, was nötig war, um ihn mit genau dem Krankenhaus zu verbinden, in dem Agnes lag. »Alle fanden das so niedlich«, meinte er, »aber ich habe nach wie vor keine Ahnung, wie ich das angestellt habe.«

Ein Jahr später verabschiedete sich Adam Belushi vom Olympia und eröffnete mit dem Fair Oaks ein neues Restaurant. Es lag fünf Meilen entfernt im Westen des Familiendomizils, in dem es für die Belushis allmählich zu eng wurde. Von einer Kellnerin aus dem Fair Oaks erfuhr Adam, dass deren Bruder sein Haus verkaufen würde, das 20 Meilen weiter westlich in Wheaton lag, einer von vielen stetig wachsenden Vorstadtsiedlungen am Rand von Chicago. Sie überredete Adam, es sich anzusehen.

Die Nachkriegs-Urbanisierung und die Flucht der weißen Bevölkerung heraus aus der Stadt veränderten Chicago. Von 1950 bis 1960 sank in der Stadt die Anzahl Weißer von 86 auf 76 Prozent und bis 1970 weiter auf 66 Prozent. Während die Einwohnerzahl insgesamt stabil blieb, wuchs sie in den Vorstädten explosionsartig um circa 100 000 Bewohner pro Jahr an, und die waren überwiegend Weiße. Die Große Migration hatte extrem viele Afroamerikaner in die verschiedenen Stadtteile Chicagos geführt, auf der Flucht vor dem staatlich sanktionierten Rassismus des Südens. Viele weiße Gemeinden reagierten, indem sie ihre Grenzen abriegelten und mit Maklern und Kreditgebern zusammenarbeiteten, um schwarze Familien abzuwehren, die Chicago in ein dichtes Schachbrett aus weißen und schwarzen Gegenden verwandelten. Dann setzten im Jahr 1954 die fünf bahnbrechenden Brown-vs.-Board-of-Education-Prozesse vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten der Rassentrennung an öffentlichen Schulen ein Ende, indem sie dies Vorgehen für verfassungswidrig erklärten. Danach konnte der Zuzug einer einzigen schwarzen Familie in einer bis dato weißen Enklave dazu führen, dass weiße Hausbesitzer in die Vorstadt flüchteten. Zusätzlich nötigten fallende Hauspreise und verarmte Schulen noch mehr Familien, die Stadt zu verlassen, und trieben auf diese Weise den Kreislauf der Fluchtbewegung weiter an.

Die Belushis schlossen sich 1955 dem Exodus an. Sie verließen die Stadt und zogen an einen Ort, der eigentlich zu weit draußen lag, um sich noch Vorstadt nennen zu dürfen. Wheaton erhob sich als Vision der bessergestellten Vorstadtrepublikaner aus den Kornfeldern. Seine Geschichte ist mit der des Wheaton College verknüpft, einer Privatschule, die von evangelikalen Gegnern der Sklaverei gegründet worden war. Alkohol wurde in Wheaton weder in Geschäften verkauft noch in Restaurants ausgeschenkt. Unmittelbar hinter der westlichen Stadtgrenze begann das Farmland.

»Die letzte Haltestelle des Pendlerzugs war gar nicht bei uns, sondern in Geneva«, meint Will Greene, ein Freund der Familie. »Doch war Iowa schon in Sichtweite, wenn wir nach Westen schauten.«

Weiße Christen würden es zwar nie zugeben, doch fielen Schwarze, Hispanos und Migranten aus verarmten kommunistischen Ländern auf. Freunde und Nachbarn hielten die Belushis für Italiener, und die Belushis widersprachen ihnen nicht.

John und Marian Belushi besuchten die Whittier-Grundschule, die nach dem Sklavengegner und Dichter John Greenleaf Whittier benannt worden war. Die Familie zog in ein einstöckiges Farmhaus mit drei Schlafzimmern, Veranda und angrenzender Garage. Es war mit Holz verkleidet und stand zwischen schattigen Kiefern im Arbeiterviertel der großbürgerlichen Stadt. John und Jim teilten sich Stockbetten in einer Nische zwischen Küche und Garage, Nena schlief auf der Veranda. Der dritte Sohn, Billy, wurde 1960 geboren. In Wheaton ging das Gerücht um, Nena habe Agnes bei der Geburt des Kindes in der Küche geholfen.

»So eine große Familie in einem viel zu kleinen Haus«, meint die Freundin der Familie Juanita Payne. »Und sie waren allesamt stattlich.«

John, der breite Schultern und einen kräftigen Brustkorb hatte, war immer hungrig. Mit schöner Regelmäßigkeit erschien er an der Küchentür seines Freundes Jeff Moffat, um etwas zu essen abzustauben.

»Mrs. Moffat«, meldete er sich stets und drückte seine Nase am Fliegengitter platt.

»Oh, hallo John«, antwortete ihm dann Jeffs Mutter.

»Auf meinem Spaziergang über die Pershing Avenue zieht mich köstlicher Duft bis zu Ihrer Küchentür«, zitierte John daraufhin Popeyes gefräßigen Freund J. Wellington Wimpy. Jeffs Mutter bat ihn herein.

Im Herbst 1961 freundete sich gleich am ersten Tag an der Thomas Edison Junior High School Chris Sautter mit einem Mitschüler aus der Siebten namens Tom Stansfield an. In der Mittagspause begegneten sie auf dem Weg zur Cafeteria einem Jungen, der eigentlich schon wie ein erwachsener Mann aussah. »Das ist John Belushi, den musst du unbedingt kennenlernen«, erklärte Sautter. Alle drei setzten sich. »Rede mal wie Kennedy.« John setzte den bekannten Boston-Akzent auf. »Und deshalb, liebe Amerikaner, sollt ihr nicht fragen, was euer Land für euch tun kann – ihr solltet fragen, was ihr für euer Land tun könnt.«

John hatte die Aufnahmen der Parodien von Jonathan Winters und Bob Newhart aus der Kennedy-Ära entdeckt. »John hat sich die Comedys immer wieder angesehen, zigtausendmal, zum Verrücktwerden«, erinnert sich Marian Belushi. »Dann übte er sie stundenlang vor dem Spiegel, und anschließend musste ich mir das Ergebnis anhören, weil er wissen wollte, was ich davon halte. Manchmal hat er mich deswegen mitten in der Nacht geweckt. Später hat er dann selbst kleine Sketche geschrieben.«

Winters war ein Meister dieser Disziplin. »John konnte all seine Rollen nachspielen«, berichtete Bruder Jim: Cary Grant und John Wayne, eine freche Maude Fricker und einen stoffeligen Elwood P. Suggins. Außerdem entwickelte John eigene Rollen: Zu seinen Opfern zählten Kennedy, der nuschelnde Bürgermeister von Chicago Richard J. Daley und diverse Lehrer und Trainer. Kaum hatte eine Lehrkraft den Klassenraum verlassen, kam John mit einer perfekten Kopie. »Wenn die jeweilige Person noch einmal zurückkehrte, lachten alle noch, außer Belushi, der saß mit Unschuldsmiene da«, erzählte Chris Sautter.

John machte auch seine Eltern nach, jedoch nie in deren Gegenwart. »Meinen Vater hätte John nie nachgemacht, wenn er dabei war, niemals«, erinnert sich Jim. »Wobei [mein Vater] gar nichts davon mitbekommen hätte, selbst wenn es direkt vor seiner Nase passiert wäre.«

Bei den Belushis übernahmen vor allem Johns Mutter und seine Großmutter die Erziehung der Kinder, zumal Johns humorloser Vater selten zu Hause war. Agnes versuchte sich in halbherzigen Disziplinarmaßnahmen. Bei einer solchen Gelegenheit empfahl John seinem Bruder Jim: »Fang einfach an zu lachen, wenn sie dich schlägt.« Worauf Agnes lachen musste. Mit der Zeit verlor sie das Interesse am Verprügeln.

Beim Abendessen saß John gern mit gesenktem Kopf da, klappte die rosa Innenseite beider Oberlider nach außen, richtete sich auf und zeigte sein dämonisches Gesicht, worauf seine Mutter vor Lachen die Luft wegblieb. Adam aß währenddessen ungerührt weiter.

Wochentags übernachtete Adam in einem Apartment über dem Fair Oaks. Wenn er zum Wochenende nach Hause kam, verteilte er Aufgaben und stellte zahllose Regeln auf. Adam arbeitete auch während der Ferien. Einmal spielte John abends bei Tisch den abwesenden Patriarchen. »Fürs Erste«, setzte er an und erhob sich dabei etwas, um seinen Worten wie der Vater Nachdruck zu verleihen, »bringt ihr den Müll nach draußen. Zweitens wird der Rasen gemäht. Drittens will ich, dass ihr eurer Mutter beim Abwasch helft. Viertens grabt ihr für Nena den Garten um.«

Auch bei diesem Auftritt musste sich Agnes vor Lachen den Bauch halten.

Johns dunkle Hautfarbe blieb auf den Fluren der Edison Junior High School nicht unbemerkt. Um den Spöttern nicht zu viel Angriffsfläche zu bieten, setzte John eine selbstbewusste Miene auf, die ihn beinahe arrogant wirken ließ. Im Herbst des Jahres 1962, John war in der achten Klasse, begegnete er auf dem Flur einem neuen Mitschüler namens George Karwoski, Sprössling eines Air-Force-Offiziers und Neuzugang in Wheaton. Karwoski hatte die erste Unterrichtsstunde hinter sich und wusste nicht, wo die nächste stattfinden sollte. »Und dann kommt da so ein hässlicher Typ, wie man ihn selten sieht«, erinnert er sich. »Extrem kurze Beine, extrem langer Torso und extrem lange Arme. Außerdem war er unrasiert, hatte Haare auf den Fingerknöcheln und total viele Locken auf dem Kopf. Auf mich wirkte er wie ein Italiener.«

Karwoski fragt den Jungen nach dem Weg. John beäugt den neuen Schüler misstrauisch. »Du musst die Treppe rauf«, antwortet er unterkühlt. »Erste Tür im Flur hinter dem Treppenhaus.« Und dann war er weg.

Am Ende des Tages sah Karwoski den Jungen mit den langen Armen beim Basketball-Training wieder. John sitzt in der Mitte einer Horde von Achtklässlern. Karwoski glaubt in ihm den Anführer zu erkennen. Wenn sich die Spieler mit ungelenken Sprüngen dem Korb näherten, reagierten die Zuschauer immer genau wie der Junge mit der Olivenhaut: Entweder applaudierten sie – oder sie buhten. Als Karwoski an die Reihe kam, sprang er höher als alle anderen. Alles blieb still. Karwoski spähte zu der Gruppe und sah, dass der vermeintliche Anführer die Hände in die Hüften stemmte und die Stirn runzelte.

Seine Mitschüler mochten John für primitiv halten. Doch im Laufe der Zeit zeigte sich, was in dem jungen Belushi steckte. Bei einer Talentshow an der Schule lieferte John eine Vorausschau auf die Rollen, die er später bei Saturday Night Live geben sollte. In einer Parodie auf den sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow beantwortete er auf einer Pressekonferenz schlechtgelaunt die Fragen einiger Mitstudenten, die er vorher im Publikum platziert hatte. Zum krönenden Abschluss seiner Darbietung hämmerte John mit einem Schuh auf sein Podest und spielte dabei auf den Wutausbruch des russischen Regierungschefs bei den Vereinten Nationen an, zu dem es einige Jahre vorher gekommen war.

Nach der Aufführung wandte sich der Schulleiter im Korridor an Johns Eltern. »Mr. und Mrs. Belushi«, erklärte er, »Ihr Sohn ist ungeheuer talentiert. Wenn ich bedenke, wie viele Schüler an diese Schule kommen: einen wie ihn gibt es wirklich nur einmal unter einer Million.«

Belushi spielt gegen seine natürliche Anlage die Blue Fairy in der Senior Men’s Fashion Show; Wheaton Central High School, 1967.

Seine Familie blieb für John dennoch eine Quelle der Peinlichkeiten. Um sein ethnisches Stigma zu überwinden, entwickelte er eine beinahe aggressive Geselligkeit. »Er suchte überall Anschluss – bei den Leuten in der Szene, den Bücherwürmern und den Halbstarken«, erinnert sich Chris Sautter. John bespaßte seine Mitschüler mit gezieltem Spott, nahm die beliebten Kids aufs Korn – doch niemals die Außenseiter. John fühlte sich selbst als Außenseiter.

Er versuchte sich in Leichtathletik und Football, Letzteres sogar ausgesprochen erfolgreich. Trotz seiner kurzen Beine konnte er auf dem Feld ein überraschendes Tempo vorlegen. Agnes bejubelte ihren Sohn bei jedem Spiel. John beteiligte sich an sämtlichen außerschulischen Angeboten, um möglichst wenig Schichten im Restaurant seines Vaters übernehmen zu müssen.

Die diversen Lokale der Belushis florierten weiter. 1963 eröffnete Adam mit seinem Bruder Pete ein zweites Fair Oaks. Das neue Restaurant lag im angesagten Nordwesten von Chicago, mit einer gediegeneren Ausstattung als das Original.

»Es gab dicke Teppiche und Textiltapeten, Ölgemälde, einen Klavierspieler für die Bar und das beste Prime-Rib-Steak, das ich je gegessen habe«, so der Journalist Mike Royko, ein Freund der Familie, über die Eröffnung. »Wir tranken auf ihren Erfolg. Vom Schafhirten in Albanien war es ein langer Weg, und sie hatten es sich verdient.«

Als John 13 wurde, kauften ihm seine Eltern mit geborgtem Geld ein Schlagzeug. Obwohl er es kaum spielen konnte, stieg er bei mehreren Rockbands ein.

Zum Abschluss der Mittelschule wurde John zum besten Athleten und besten Darsteller gekürt. Außerdem erhielt er eine Auszeichnung der American Legion, der Veteranenorganisation der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, für Charakterstärke und das Bekenntnis zu den amerikanischen Grundwerten. Für das dazugehörige Festessen reiste er drei Stunden nach Süden in die Landeshauptstadt Springfield. Nach seiner Rückkehr erzählte er Agnes, dies sei der glücklichste Tag seines Lebens gewesen.

Im Herbst des Jahres 1963 wechselte John an die WheatonCommunity High School, die ein Jahr später in Wheaton Central High School umbenannt wurde. Mit seinen 14 Jahren war er bereits fast ausgewachsen, er war 1,80 groß und wog mit 86 kg so viel wie ein Linebacker.

Bei seiner älteren Schwester Marian übernahm er die Rolle des großen Bruders. »Einmal hat mich ein Typ auf der Football-Tribüne beschimpft. John hörte das und war stinksauer. Er schnappte sich den Kerl und versetzte ihm einen Schlag. Dabei ist der Typ gestürzt und ganz unten vor der Tribüne gelandet. Ich habe mich furchtbar aufgeregt und ihn angebrüllt: ›Warum hast du das gemacht?‹«

»›Vergiss es‹, hat er zurückgebrüllt. ›So redet keiner mit dir.‹«

»Wir sind zu ihm runtergelaufen, und er lag einfach nur da. Ich habe seinen Kopf angehoben, um zu sehen, ob ihm was passiert ist, aber John befahl ihm: ›Du entschuldigst dich jetzt sofort bei meiner Schwester!‹ Der Typ war blutüberströmt, und John stand einfach nur da und wollte, dass er sich bei mir entschuldigt. Ich war damals in der elften Klasse und John in der zehnten.«

Nach der Schule widmete sich John seinem Schlagzeug und wechselte von einer Garagenband zur nächsten. Ein zuverlässiger Drummer wurde er nie, und er sang hemmungslos in seinem rotzigen Bariton. Ab und zu ließen ihn seine Bandkollegen auch tatsächlich singen.

Im Herbst des Jahres 1964 schloss sich John einer Highschool-Band an, die es besonders lange gab und die später unter dem Namen »The Ravins« bekannt werden sollte. Das Ensemble entstand aus einer Freundschaft mit seinem Mitschüler, dem Gitarristen Michael Blasucci. Wegen der großen Ähnlichkeit ihrer Nachnamen wurden sie an der Schule oft für Brüder gehalten. Beide schwärmten leidenschaftlich für Chuck Berry und die Beatles. Während des Unterrichts schwatzten sie über Musik, bis man sie auseinandersetzte. Nach der Schule trafen sie sich für Jam-Sessions und droschen auf Gitarre und Schlagzeug ein, bis ihnen die Songs ausgingen oder die Polizei kam, um dem Lärm ein Ende zu machen. »Bad Boy« war ein alter Song von Larry Williams, den die Beatles wieder populär gemacht hatten, und gehörte zu Johns Lieblingssongs, und den schmetterte er gern mit rauer, schräger Lennon-Stimme. Ein Mitschüler stieß mit einem Keyboard dazu. Michaels Bruder Dick lernte Bass.

Die Ravins traten in der Garage der Belushis, in Schulkorridoren und im örtlichen Jugendzentrum auf. Meistens übernahm Michael den Gesangspart. John war anfangs »ein bisschen schüchtern, kam dann jedoch irgendwann nach vorn, um auch zu singen«, meint Blasucci. »Einmal warf er mir sogar vor, ich würde ihn an die Wand spielen, weil sein Schlagzeug immer hinten stand.«

Blasucci erinnert sich, wie ihn Johns Großmutter Nena immer mit einem knappen »Johnny nicht da« abfertigte, wenn sie ans Telefon ging. Agnes Belushi ist ihm als unverwüstlich in Erinnerung geblieben.

»John war sie manchmal entsetzlich peinlich«, so Blasucci. Bei einer Party im Keller der Belushis, zu der die Ravins ein paar Freunde eingeladen hatten, tauchte Agnes plötzlich auf und begann zu tanzen. John schickte sie weg.

John hatte die zehnte Klasse abgeschlossen, als die Rolling Stones mit »(I Can’t Get No) Satisfaction« im Sommer zum ersten Mal mit Platz eins in die Charts der Vereinigten Staaten kamen. John coverte den Song. Als die Stones im darauffolgenden Herbst durch Amerika tourten, überredete John seine Band-Kollegen, mit ihm am 28. November das Konzert im Arie Crown Theater in der Innenstadt zu besuchen.

Inspiriert von den Beatles und den Stones, kleideten sich The Ravins ganz in Schwarz-Rot mit einem roten Rollkrageneinsatz. In jenem Winter spielten sie im Studio eines Freundes der Familie Blasucci eine eigene Single mit dem Titel »Listen to Me Now« ein. Michael war der Sänger. Sie ließen einhundert Platten pressen und verteilten sie unter den hiesigen DJs, allerdings ohne Erfolg. Sie verschenkten einen Teil der Pressung, den Rest malten sie zum Spaß mit Goldfarbe an und verwendeten sie als Frisbees.

Alle schwärmten am Wheaton Central College für die Ravins, bis auf den Football-Trainer. John hatte es schon im ersten Jahr in der Schulmannschaft bis zur Starter-Position geschafft, allerdings war der Trainer nicht sonderlich begeistert, wenn sein bester Linebacker mit einer Rock ’n’ Roll-Band die Nächte durchmachte.

Das Football-Feld war für John eine Bühne. »Für Training und Konditionsübungen hatte er nichts übrig«, erinnert sich Trainer Howard Barnes. »Erst wenn die Lichter angingen, war er super.« John kreierte eine vernichtende Persiflage auf Trainer Barnes bei der Bewertung sportlicher Leistungen mit einer ganz eigenen Mathematik: »Ringen zählt ein Fünftel, Basketball auch ein Fünftel, Freiübungen, Gymnastik ein Fünftel und Football ein Fünftel. Und die Hälfte für die Einstellung.« Ein andermal mimte John den Trainer bei aufmunternden Worten vor einem Spiel, bis er zögernd an seinen betrunkenen Assistenten weitergab. Der Assistent taumelte, wedelte mit den Armen und lallte: »Na, dann los, Jungs! Seid ihr gestern auch alle standhaft geblieben? Muss ich euch das immer wieder sagen? Lasst das Wichsen. Das nimmt euch den Saft. Wer von euch hat vor dem Spiel Hand an sich gelegt? Ihr alle, würde ich wetten.«

Um ihre Außenseiterrolle mit ihrem einnehmenden Wesen auszugleichen, tat Agnes dasselbe wie ihr Sohn: Sie stürzte sich ins gesellige Leben von Wheaton.

»John war ihr in allem ähnlich. Sie war witzig und charmant«, meinte Juanita Payne, eine Freundin der Familie. »Sie war nicht besonders groß, aber sehr, sehr dick. Sie arbeitete in der Apotheke, und die Leute kauften dort nur wegen ihr. Sie war ein wunderbarer Mensch. Es gab Football-Dinner. Und sie war die, die alles organisierte. Sie war etwas aufdringlich, und deshalb gingen ihr die anderen Mütter aus dem Weg.«

Agnes Belushi strengte sich auch deshalb so sehr an, weil ihr Ehemann so verschlossen, mürrisch und alles andere als umgänglich war. Mitte der 1960er Jahre blühte Amerikas Wirtschaft, und in Chicago zogen die wohlhabenden Familien aller Ethnien in die Vorstädte. Adam Belushi wusste, dass seine Einkünfte aus dem Fair Oaks nicht ausreichen würden, um auf diese Weise die Familie zu ernähren. Agnes arbeitete in der Apotheke, John verdingte sich nebenan als Tellerwäscher bei einem angesagten Imbiss namens Seven Dwarfs. Agnes besuchte ihn gelegentlich zum Mittagessen.

Meistens wirkte Johns Persönlichkeit, die er der Außenwelt präsentierte, alles andere als witzig. Er pirschte durch die Flure des Wheaton Central College, und seine Augen wirkten grell, von buschigen Brauen eigerahmt. Er trank keinen Alkohol, rauchte nicht und nahm keine Drogen. Er ging selten aus und lag um 22 Uhr im Bett. Er predigte seinen Teamkollegen, das gleiche puritanische Leben zu führen wie er. Er war gerade in die zehnte Klasse gekommen, als er den allgemein beliebten Quarterback Chuck Kelley verpfeifen wollte, weil der in den Ferien Bier getrunken hatte. »Dabei brauchten wir Kelley«, erinnert sich Tom Stansfield, ein Mitspieler. »Wir hatten außer ihm keinen Quarterback, der zu gebrauchen war.« Freunde konnten ihm das Ganze ausreden.

John gewann die Wahl zum Sprecher für den Pseudokongress der Schule und nahm den Job viel zu ernst. Bei einer Unterredung mit der Schulverwaltung bekam er mit, dass einige Schüler die Schließfächer bekritzelt hatten. »Das können Sie mir überlassen«, versicherte er dem Direktor. Am folgenden Tag sah der Direktor John wie einen Aufseher neben den Missetätern stehen und sie beim Schrubben der Spinde beaufsichtigen.

Johns Neigung zu primitiver Gewalt fand für gewöhnlich ganz plötzlich ihren Ausdruck. Er konnte ohne ersichtlichen Grund grausam sein, zum Beispiel, wenn er unter der Dusche ein Handtuch zusammenrollte und nach anderen schlug. Einmal trieb er während des an sich schon sadistischen Völkerballs seinen Mitschüler Tom Stansfield genau vor der Tribüne in die Enge – und der trug kein T-Shirt. »Er wollte mich abwerfen«, erinnert sich Stansfield. »Ich rief: ›Belushi, mach’s nicht:‹ Er tat es trotzdem. Verpasste mir ’nen Bluterguss. Also bekam er meine Faust ins Gesicht. Wir mussten zum Leiter der Sportabteilung. Ich wurde für drei Tage von der Schule verwiesen. Er war alles andere als nett. Er war ein Arschloch. Ich hab immer noch ’ne Narbe an einem Finger meiner rechten Hand, weil ich mich damals an seinem Zahn verletzt hab.«

Mit seiner finsteren Erscheinung war er noch komischer, wenn er komisch war. Für einen Sketch bei einer Variety-Show trat er in Football-Hosen auf. Um seinen Hals hing eine Pfeife, in der Hand hielt er ein Klemmbrett. Er pfiff.

»Alles klar, Camper«, knurrte er. »Alle mal herkommen. Als Erstes heiße ich euch alle im Camp Concentration herzlich willkommen. Und dann stelle ich euch den Beirat vor. Igor. Frankenstein. Außerdem sollt ihr wissen, dass es in der Lagerkantine auch was zu kaufen gibt. Ihr könnt ein Camp-Concentration-T-Shirt kaufen, und für drei Dollar extra brennen sie euch ›Camp Concentration‹ auf die Brust.«

»Vermutlich fragt ihr euch jetzt, warum ihr mit Handschellen aneinandergekettet seid«, fuhr er mit todernster Miene wie Bob Newhart unter tosendem Gelächter fort. »Na, unser Marsch durchs Gelände steht gleich an, und ich sage euch, bei diesen Ausflügen ist es noch nie zu einem Unfall oder einem Todesfall gekommen. Nun, ihr meint, es waren zwei Unfälle? Oder nur ein Todesfall? Nun, diesmal hoffen wir, dass wir es zum ersten Mal ganz ohne schaffen. Igor? Wo willst du denn hin? Da geht’s zur Klippe! Und die sind alle mit Handschellen aneinandergekettet! Igor! Igor!«

Für einen anderen Sketch kam John mit ein paar Freunden im Artistenkostüm auf die Bühne. Sie stellten sich in einer Reihe auf. Dann sprangen sie wild durcheinander, liefen aneinander vorbei und riefen »Hey!«, ohne dabei irgendetwas Akrobatisches zu zeigen.

Nach der zehnten Klasse stieg John vom Fahrrad zu einem Motorrad der Marke BMW auf. Er kaufte es von seinem eigenen Geld einem Mitschüler ab, der das Football-Team verlassen würde. John überredete ein paar Freunde, sich auch Motorräder zuzulegen.

Am letzten Freitagabend nach der Schule kurvten John und seine Football-Kumpels auf ihren Motorrädern durch Wheaton, unentschlossen, welche Party sie heimsuchen sollten. »Hör mal«, rief er Mark Carlson zu. »Komm doch mit zu mir. Es gibt da was im Fernsehen, das will ich sehen.« Die beiden fuhren zu den Belushis. John schaltete den öffentlichen Sender WTTW Chicago ein. »Es gab Playhouse 90 oder vielleicht auch Masterpiece Theater«, erinnert sich Carlson. John wollte den letzten Freitagabend des Schuljahres vor dem Fernseher verbringen und sich eine Serie ansehen. Minuten schleppten sich dahin. Carlson flehte: »John, das ist ätzend. Das ist wirklich langweilig. Lass uns hier abhauen.«

»Oh nein, auf gar keinen Fall«, antwortete John. »Ich muss das hier sehen. Das ist richtig gut. Ich komm später nach.« Carlson seufzte und ging.

Johns Football-Kollegen konnten mit seinen Theaterauftritten nichts anfangen, andere Mitschüler aber umso mehr. Judy Jacklin, eine neue Schülerin seiner Schule mit wasserblauen Augen, kastanienbraunem Haar und etwas rebellischer Persönlichkeit, hatte er mit seinem Camp-Concentration-Sketch beeindruckt. Sie stammte aus einer bürgerlichen Familie der Mittelschicht im vornehmen Teil von Wheaton. Sie war zum ersten Mal auf John aufmerksam geworden, als er auf einer Party eine schmutzige Version von »Louie, Louie« gesungen hatte und dabei jedes Wort besonders betonte. Sie mochte seinen bissigen Humor.

Eines Sommertags besuchte Judy mit Freundinnen ein Baseball-Spiel, wo sie Jungs aufreißen wollten. Die Mädchen trafen auf eine Gruppe älterer Schüler, unter denen Judy auch den Theaterjungen mit den ausdrucksvollen, braunen Augen entdeckte. John stand an ein Auto gelehnt da und redete mit seinen Freunden. Er trug Jeans und einen Pullover mit V-Ausschnitt. »Er stand da wie James Dean, Hände in den Hosentaschen und Daumen draußen«, erinnert sie sich. Die Jungs boten an, die Mädels nach Hause zu fahren.

»Als wir vor meinem Haus hielten«, so Judy, »stieg John aus und öffnete mir die Tür. Ich war so perplex, dass ich die Tür hinter mir zuschlug, dem Fahrer winkte und ›Danke fürs Mitnehmen!‹ rief. Sie fuhren einfach weg und ließen uns stehen. Wir standen beide ein bisschen überrascht und verlegen da, weil wir uns kaum kannten.« Sie blieben stehen und redeten, bis das Auto umdrehte. John war zugeknöpft und wortkarg, was Judys Aufmerksamkeit auf seine Augen lenkte. Als sich ihre Blicke beim Plaudern zufällig begegneten, zuckten sie beide zusammen, als hätten sie einen Schock erlitten.

Ein paar Jahre später ging Judy mit ihren Freundinnen in einem Waldschutzgebiet vor der Stadt spazieren. Dort trafen sie eine Gruppe älterer Jungen, unter denen Judy auch John ausmachte. Man mietete Boote, John und Judy bestiegen eines. Es kam zu einer Wasserschlacht. John holte mit dem Ruder aus und traf Judy versehentlich am Arm. Vor Angst, er könnte sie verletzt haben, ließ John sofort das Ruder los, griff nach ihrem Arm und strich vorsichtig darüber. Er entschuldigte sich wieder und wieder. Abends rief er noch bei ihr zu Hause an und fragte: »Was macht der Arm?« Judy lachte. Sie telefonierten eine Weile. Eine ganze Woche lang rief er jeden Abend bei ihr an. Beim vierten oder fünften Mal ließ er die Frage nach ihrem Arm weg und wollte wissen, ob sie ihn zum Homecoming Dance begleiten wolle. Sie sagte ja.

Judy wusste genau, wie sie sich ihren perfekten Partner vorstellte. Er sollte »sportlich, clever, musikalisch und witzig« sein, erinnert sie sich. »Und das traf alles auf ihn zu. Außerdem dachte ich natürlich, wie die meisten Leute, er wäre Italiener.«

Im Sommer verbrachte John zwei Wochen in Lansing, der vier Stunden entfernten Hauptstadt von Michigan. Ein Programm der Michigan State University bot Debattierkurse an, und John beherrschte das Debattieren hervorragend. John widmete beide Wochen jedoch seiner neuen Leidenschaft und besuchte einen Theaterkurs. Im Lansing State Journal erschien ein Foto von ihm zwischen drei Prinzessinnen in Kostüm.

An einem stürmischen Morgen im August saß George Karwoski mit seiner Football-Mannschaft am A&W-Imbiss und schüttete nach einem schweißtreibenden Training zu Beginn der Saison Root Beer in sich hinein. Am Horizont sahen sie John an der Spitze eines Motorrad-Geschwaders auftauchen, von oben herab wie Brando in The Wild One. »Das sind Weißbrot-Westvorstadt-Kids«, erinnert sich Karwoski. Verärgert über die Show, ging der Manager des Restaurants nach draußen. Er wandte sich an John, den er für den Anführer des Geschwaders hielt, und forderte ihn auf, zu verschwinden. John musterte den Manager eine ganze Weile ungerührt. Dann zuckte er mit den Schultern. »Okay.« Er hob einen Zeigefinger und ließ ihn kreisen, worauf alle gleichzeitig die Motoren starteten. Er wiederholte die Geste und kurvte in einem engen Kreis um das Lokal herum. Seine Freunde taten dasselbe. Gemeinsam drehten sie fünf bis sechs Runden, die Sportler schmunzelten, während der Restaurantbesitzer auf das Horror-Szenario blickte. Dann ließen sie die Motoren noch einmal aufheulen und brausten davon.

Die Football-Saison hatte begonnen. An einem Freitagabend im Herbst trat das Team gegen Al Lettow, den besten Offensive Back des Landes an – einen berüchtigten Gegner. »Er hatte Power und war schnell«, so Bob Haeger, ein Mitspieler. »Und wir wollten ihn unbedingt stoppen.« Das gegnerische Team hatte den Ball. Noch bevor das erste Spiel begann, brüllte John mitten in die Stille hinein: »Gebt ihn Lettow! Ich will Lettow!« Jedes Mal, wenn Lettow im Ballbesitz war, versuchte John, ihn zu Fall zu bringen. In der Halbzeit verkündete die gegnerische Schule, Lettow sei zum Homecoming King ernannt worden. Johns Augen weiteten sich. »In der zweiten Halbzeit hatten sie wieder zuerst den Ball«, erinnert sich Haeger. John brüllte: »GEBTDENBALLDEMKING! ICHWILLDENKING!«

Am darauffolgenden Wochenende war Homecoming am Wheaton Central College, und John hatte sein erstes richtiges Date mit Judy. Er trug einen Smoking mit einem weißen Jackett. Sie kam im knöchellangen weißen Kleid mit Rüschen auf der Vorderseite. John chauffierte sie im Familienauto zum Ball, denn Judy durfte nicht mit aufs Motorrad. Die Schüler hatten John zum Homecoming King von Wheaton gekürt. Judy hatte sich mit ihrem Platz am Hof des Königs durchaus abgefunden. Für Johns runden Kopf war die Blechkrone zu klein, und er sah beim Posieren für die Fotografen und beim Tanz mit der Königin nicht besonders glücklich aus. Als die Zeremonie vorüber war, erklärte er Judy, er wolle gehen.

Belushi mit der Homecoming-Queen; Wheaton Central High School, 1966.

Als Judy zum ersten Mal bei den Belushis zum Essen eingeladen war, fühlte sie sich wie in einer fremden Welt – und aus genau diesem Grund verabredete sich John mit seinen Freunden meistens auf der Straße. »Das Leben spielte sich vor allem in der unverhältnismäßig großen Küche ab«, so Judy. Nena, Johns Großmutter, wirkte auf Judy mit ihrer Küchenschürze, dem Haarnetz und den Pantoffeln wie der Inbegriff einer Immigrantin. Sie sprach mit John auf Albanisch, und er schien sie sogar zu verstehen. »Von Anfang an war klar, dass sie die ganze Familie zusammenhielt«, so Judy. Nena begrub den Tisch unter riesigen, vollen Schüsseln, Mengen, die ausreichen würden, um mindestens zwei bis drei Familien sattzubekommen. Sie setzten sich, und sofort entstand ein emsiges Gewusel am Tisch. Alle füllten hungrig ihre Teller und redeten durcheinander.

Im Hause Jacklin war alles anders: Bei den Mahlzeiten herrschte Stille, nur Porzellan und Silber klingelten leise. Judys Mutter verteilte winzige Portionen, und John musste hungrig nach Hause gehen.

Im Abschlussjahr wurde John zum Co-Captain seines Football-Teams ernannt. Die Chicago Tribune beschrieb ihn als Ausnahmetalent. Die Tage des untersetzten Linebackers waren jedoch gezählt, aber sie waren auch anstrengend. John war in seinem Team der Spieler, der die meisten Gegner zu Fall brachte. »Sein Schädel bekam ziemlich viel ab, oft bis zur Gehirnerschütterung«, wie Jim Belushi sich erinnert, obwohl eine solche nie diagnostiziert wurde. Einmal kam Jim in die Waschküche und sah, wie sich John »ans Waschbecken klammerte und zitterte« wie bei einem epileptischen Anfall. »Und dann fiel er um.« Die Sanitäter brachten ihn so schnell wie möglich ins Krankenhaus. »Sie machten eine Rückenmarkspunktion und Röntgenaufnahmen. Dabei kam nichts raus.« John durfte wieder nach Hause und spielte weiterhin den menschlichen Rammbock, als wäre nichts passiert.

***

John suchte immer näheren Kontakt mit seinem Sprachlehrer Dan Payne. Er war der Star des Debattierclubs am Wheaton Central, und Payne führte die Regie bei der jährlichen Spring Variety Show, für die John immer wichtiger wurde. »Das Publikum lachte schon, kaum dass er auf der Bühne erschien und als er noch auf halbem Weg zum Mikrofon war«, erinnert sich Payne. »In seinem letzten Jahr sagten wir nur noch zu ihm: ›Hör zu, wir brauchen hier, hier und hier eine komische Nummer. Dafür kriegst du zwei Minuten, fünf Minuten und vier Minuten.‹ Wir wussten nie, was er vorhatte. Wir wussten nur, dass es witzig werden würde.«

Für einen Sketch seines Abschlussjahrs schleppte John eine Jug-Band an, die sich The Mountain Men nannte. Ein Schüler spielte Banjo, ein anderer Gitarre und ein dritter Kazoo. Sie spielten den Leuten »I Dreamed of a Hill-Billy Heaven« von Tex Ritter vor, was sich »ziemlich seriös« anhörte, meint Bob Haeger. Über Musik machte John keine Witze.

Schließlich fuhr John mit seinem Motorrad bei Dan und Juanita Payne zu Hause vor. Wenig später besserte er seine Finanzen mit eigentümlichen Erledigungen für das Paar und die umliegenden Nachbarn auf, der Arme putzte ihre Fenster und übernachtete ab und zu in ihrem Gästezimmer, das die beiden als Zuflucht vor dem Heim der Belushis hergerichtet hatten. Kurz nach seinem ersten Date mit Judy sagte John zu Juanita: »Sie ist die Richtige für mich.«

»Wie kannst du das jetzt schon wissen?«, fragte sie.

»Ich weiß es einfach«, antwortete er.

Judy war sich da nicht so sicher. Sie war 16. Die beiden bewegten sich in unterschiedlichen Kreisen. John verabscheute Alkohol und Drogen. Judy fürchtete sich vor Drogen, trank regelmäßig, als sie John kennenlernte. Wurde der Alkohol knapp, gingen Judy und ihre Freundinnen zum Hustensaft über. John fand das nicht gut. Es gab Streit. Judy sagte John ab, um sich mit ihren Freunden zu betrinken. Die Beziehung ging sechs Monate, dann trennten sie sich wegen einer Auseinandersetzung über eine Hausparty. Sie war erleichtert – sie wollte die Party nicht verpassen. Wenige Stunden später schon bereute sie die Trennung. »Irgendwie war da doch noch was«, meinte sie, »was ich jedoch nicht genau beschreiben konnte. Ein Gefühl ganz tief unten im Bauch.« Am nächsten Tag schieb Judy in einem Brief an John, was sie für ihn empfand. Im Gegenzug gab er zu, dass er ihre Liebe erwiderte. Sie beschlossen, zusammenzubleiben, und waren von da an unzertrennlich.

2. Kapitel Rantoul Rag

Als das Ende seiner Highschool-Karriere näher rückte, quälte sich John mit der Frage, wie er seine Zukunft finanzieren sollte. Beide Restaurants seines Vaters liefen nicht gut. Seine ältere Schwester Marian würde bald heiraten, und Johns Eltern planten für dieses Ereignis eine verschwenderische Party trotz magerem Geldbeutel. Wollte John den Militärdienst und ein Ticket nach Vietnam vermeiden, blieb ihm nur ein Studium, irgendein Stipendium, Football oder Theater. Im Abschlussjahr besuchte er einen Theaterkurs, und Dan Payne gab ihm eine Hauptrolle bei einer Aufführung von My Three Angels, einem Stück über drei Sträflinge in Südamerika. Es war Johns erste ernsthafte Rolle, und er betrieb dafür einen ziemlichen Aufwand.

Als der Sommer kam, riet Payne ihm eindringlich, für ein Sommertheater vorzusprechen. Sein Freund aus Chicago, Adrian Rehner, produzierte ein Sommerstück im ländlichen Indiana, fünf Stunden entfernt im Süden gelegen. Rehner besetzte überwiegend ältere Theaterschüler und Schauspieler Anfang 20. Payne drängte den Freund, John eine Chance zu geben, bis der zögernd einwilligte. Payne holte seinen Schützling an einem verregneten Samstag ab, um ihn zum Casting in die Stadt zu fahren. John verließ das Haus in Anzug und Krawatte. Payne hatte ihn noch nie ihn diesem Aufzug gesehen. John stieg zu ihm in den Ford Kombi, und sie fuhren los.

»Eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich will«, murmelte John und sah dabei aus dem Fenster. »Ich kann nur Football spielen oder in Shows auftreten.« Sie hielten bei einem Football-Feld, einem Symbol für Johns Konflikt, und redeten. John erzählte von seiner Furcht vor dem Militär, vom sorglosen Umgang seiner Familie mit Geld und erklärte, dass er unbedingt ein Stipendium bräuchte. Er müsse sich entscheiden zwischen Football und Theater. Immer langsam, versicherte Payne: Er rede nicht von einer Karriere, sondern nur von einem Sommerjob.

Sie fuhren weiter. Als sie die Stadt erreichten, bat John erneut darum, anzuhalten. Payne stoppte bei einem Supermarkt. John kaufte ein Mineralwasser und schüttete nochmals sein Herz aus, beklagte sich bitter über die erfolglosen Geschäfte und leichtsinnigen Investitionen seines Vaters und dessen mangelnde Fürsorge in Verbindung mit der bevorstehenden Heirat seiner Schwester. »Wenn sie für die Hochzeit zahlen können«, schimpfte er, »wieso haben sie dann kein Geld für mein Studium?«

Payne redete geduldig auf John ein, er solle wieder einsteigen, und versicherte ihm, dass er bei einem Casting nichts zu verlieren habe.

Sie erreichten ihr Ziel, und John betrat Adrian Rehners Privathaus, wo weitere 50 Darsteller hofften, eine von einem Dutzend Rollen am Shawnee Summer Theatre zu ergattern. Payne wartete im Auto. Als John wieder herauskam, meinte er zu Payne: »Ich war nicht besonders gut.« Payne glaubte ihm nicht. John wirkte bei Proben oder beim Training häufig wie ein Schlafwandler, doch sobald die Lichter angingen, gab er alles, und darauf war Verlass.

Als alle Castings abgeschlossen waren, ging John mit Payne wieder in das Haus. Der Regisseur wollte von einigen Bewerbern mehr sehen. Als John auftrat, kam Stimmung auf, sogar seine Mitbewerber lachten schallend. Rehner nahm Payne mit in die Küche.

»Kann es sein, dass er sich den Text nicht merken kann?«, fragte Rehner.

»Nein, ganz und gar nicht«, antwortete Payne. »Er kann das sogar sehr gut.« Genau genommen war es so, dass John den Text gar nicht lernen wollte, sondern dass er ihn absichtlich vergaß. Er improvisierte nur immer, um das Skript noch besser zu machen. Er hatte Schwierigkeiten, auf einer Position zu bleiben, die ihm zugewiesen worden war. Er neigte zum Überagieren. Bei einer Variety-Vorstellung an der Highschool kopierte er Marlon Brando perfekt. Bei jeder Vorstellung hatte er an jenem Tag sein Hemd in Fetzen gerissen, und zwar so lange, bis er kaum noch etwas davon am Körper hatte. Payne behielt all das für sich. Rehner versprach Payne, ihn am Abend anzurufen und ihm seine Entscheidung mitzuteilen.

Auf der Rückfahrt war John wie verwandelt. »Das ist es, genau das will ich machen«, strahlte er. Alle übrigen Bewerber waren älter als er und hatten mehr Erfahrung, doch hatte John das Kommando übernommen und alle Lacher für sich gewonnen. Er bombardierte Payne mit Fragen: Ob er mit seinem Spiel wohl 50 Dollar pro Woche verdienen würde? Das war die Summe, die sein Vater von einem Sommerjob erwartete. Wer war Adrian Rehner? Ob Payne glaubte, dass John den Job kriegen würde? Football schien vergessen.

Payne brachte John zurück und fuhr selbst nach Hause. Eine halbe Stunde später rief Rehner an.

»Er ist der talentierteste Hurensohn, der mir je untergekommen ist«, schwärmte Rehner. John bekam die Rolle. »Ich geb ihm 45 Dollar pro Woche«, meinte er. »Mehr ist nicht drin.«

Payne warf ein, dass Johns Eltern 50 erwarteten. Die Paynes würden die Differenz aufbringen.

1967 beendete John die Wheaton Central High School mit einem »befriedigend« im Durchschnitt und einer Auszeichnung für den »Amüsantesten«. Er lud sein Gepäck auf das Motorrad und fuhr nach Indiana.

John Belushi mit Auszeichnung; Wheaton Central High School, 1967.

Adrian Rehner hatte das Shawnee Theater 1960 zusammen mit seinem Bruder in Bloomfield, einer abgelegenen Präriestadt in Indiana, nicht weit von der Indiana University, gegründet. Als John mit seinem Motorrad auf das Gelände des Sommerlagers brauste, zog er alle Blicke auf sich. Er stieg derart theatralisch von seiner Maschine, als befände er sich bereits auf der Bühne.

Der vermeintliche Star am Shawnee Theater war in jenem Jahr Vic Caroli, ein ehrgeiziger Schauspieler und ehemaliger Soldat von 25 Jahren. Caroli angelte sich prompt Lynn Lowry, eine 19-jährige Schönheit mit Katzenaugen.

»Nun, John war auch scharf auf Lynn«, erinnert sich Caroli. »Er baggerte sie an, aber Lynn war ja schon mit mir zusammen. Und das passte John gar nicht in den Kram.« Caroli wusste nicht, dass sein Rivale in Illinois schon fest vergeben war.

Es war für John zu weit nach Wheaton, um Judy wöchentlich zu besuchen, also schickte er ihr Briefe. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier los ist«, schrieb er am 25. Juni über die erste Probenwoche. »Hier macht jeder, was er will. Wenn ich abends was unternehmen will, warte ich eigentlich immer, dass ein Erwachsener kommt und es mir verbietet. Es kommt aber keiner, niemand sagt ›He, Kleiner, das darfst du nicht!‹ Aber das interessiert hier niemanden.«

Als John in Indiana ankam, war er ein ordentlicher, sportlicher Abstinenzler. Seine Schauspielkollegen gingen mit ihm trinken. Sie brachten ihm auch das Kiffen bei. Damals war Marihuana tabu, sogar am Theater, so dass John und seine Bühnenpartner die Joints heimlich an einem abgelegenen Ort rauchten, den sie Strawberry Fields nannten. Auch Bier-Sauftouren mussten geplant werden. In Bloomfield gab es eine Ampel und eine Bar. Wem das nicht reichte, der musste 16 Kilometer bis ins Naval Surface Warfare Center fahren.

»Das mit dem Marinestützpunkt war seltsam«, so Mark Kurlansky, ein Theaterstudent von der Butler University, der später Bestseller schrieb. »Eigentlich konnte man nämlich nirgendwo weiter vom Meer entfernt sein als im südlichen Indiana. Wir wurden alle ins Offizierskasino eingeladen.« John und Kurlansky folgten gemeinsam mit Tommy Long, einem Freund aus Chicago, der Einladung,

»Wir bekamen einen Drink. Nur einen einzigen Drink.« John leerte sein Glas wie Root Beer auf ex. »Und dann riss er plötzlich die Augen auf und machte Geräusche, so was wie owehowehoweh, torkelte aus der Bar, ließ sich ins Gras fallen und rollte den Hügel hinab. Er war von dem einen Drink sturzbesoffen. Ich erinnere mich auch noch, dass Tommy und ich zu ihm sagten, dass er lieber keinen Alkohol trinken sollte. Aber das war am nächsten Tag, weil er so blau war, dass wir in nach Hause bringen mussten. Er war so ein Typ, der mit Rauschmitteln nicht klarkam. Ich hatte wirklich noch nie gesehen, dass jemand nach einem einzigen Drink so reagierte.«

Bei der Shawnee Company gingen die Proben weiter. John erwies sich als ein bemerkenswerter Theaterdarsteller, und zwar als ein bemerkenswert ungeschliffener.

»Er war ja nicht besonders groß, aber er hatte diese große Persönlichkeit«, so Vic Caroli. »Er hatte dieses Feuer und musste immer im Mittelpunkt stehen. Er war kein Schauspieler, das sah man sofort.« Nein: Belushi war ein Komiker. Er hielt sich nicht an das Skript, improvisierte stets neu, um den Text witziger zu machen. »Man wusste einfach nie, was er vorhatte. Aber er gab den besten Marlon Brando, den ich jemals in meinem ganzen Leben gehört hatte.«

Hinter den Kulissen machte John da weiter, wo er am Wheaton Central College aufgehört hatte, lockerte die Stimmung mit Impressionen auf und bezog sie in seine Stegreif-Sketche ein.

»Er schickte jemand mit einem Tischtennisball im Mund vor die Tür«, erzählt Mark Kurlansky, »und wenn der wieder reinkam, mussten wir ›Suzy Creamcheese, What’s got into you?‹ sagen.« Eine Anspielung auf die legendären Mothers of Invention. »Erst dann durfte man den Tischtennisball wieder ausspucken. Er brachte uns lauter Blödsinn bei. Und war davon überzeugt, dass er auf diese Weise Karriere machen, irgendwann nichts anderes mehr machen würde. Und ich erinnere mich, wie ich dachte, ich weiß nicht, wie man mit so etwas Karriere machen könnte.«

Das Shawnee Summer Theatre eröffnete die Saison im Juli 1967 mit John Loves Mary, einer romantischen Komödie im Krieg. John spielte einen General. »Dieser letzte Auftritt verdient besondere Beachtung«, schrieb ein Reporter des Linton Daily Citizen am 6. Juli. »Belushi ist sehr talentiert, hat den Charakter jedoch überzeichnet. Wenn er dazu nicht angehalten wurde, hat er sich vermutlich von der Rolle mitreißen lassen und sie damit unrealistisch gemacht.« John trug zu dick auf.

John erwähnte die Kritik in seinem Brief an Judy zwei Tage später mit keinem Wort. Er schrieb, dass er sich das neue Beatles-Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band gekauft hätte und immer wieder für die anderen Schauspieler laufen ließ. Wenn Ringo »With a Little Help from my Friends« sang, musste er immer an Judy denken. Und dabei fiel ihm noch etwas anderes ein:

»Nun, es wäre wohl besser, wenn ich dir das jetzt nicht schreibe, Judy«, hob er an. »Ich habe neulich Gras geraucht. Das hat wirklich was. Fühlt sich besser an, als betrunken zu sein, und schadet auch gar nicht. Vielleicht mache ich das wieder, vielleicht aber auch nicht.« Er wollte seiner Bier trinkenden und Drogen fürchtenden Freundin nicht verraten, dass er täglich kiffte.

Schauspielkollegen hatten John von einem neuen Theater in Chicago erzählt, das so klang, als wäre es genau das Richtige für Johns Fähigkeiten. »Wenn ich das nächste Mal komme«, schrieb John, »müssen wir uns mal eine Show von Second City ansehen.«

John lernte schnell. Regisseur Rehner erklärte ihm, dass er weder zappeln noch improvisieren oder eigene kleine Szenen erfinden durfte, wenn er auf der Bühne bleiben sollte, obwohl für seine Rolle gerade nichts zu tun war. »Es geht nicht um dich«, schärfte er ihm ein.

John war im Grunde kein Schauspieler, berichteten seine Kollegen, aber er konnte kopieren. In einem britischen Historiendrama mit dem Titel Anne of the Thousand Days nahm John den feurigen Charakterdarsteller Rod Steiger zum Vorbild für seine Rolle als Kardinal Wolsey. Das Publikum liebte ihn.

Belushi als Kardinal Wolsey in Anne of the Thousand Days, mit Vic Caroli als Thomas Boleyn, im Summer Stock Theater, Indiana 1967.

Im August nahmen Dan und Juanita Payne Judy mit ins südliche Indiana, um John am Shawnee in seiner letzten Produktion Harvey zu sehen. Sechs Stücke in sieben Wochen hatten seine Techniken sehr verbessert. »Ich hätte John fast nicht wiedererkannt«, erinnert sich Dan. »Er war unglaublich.«

Am letzten Abend meinte John zu Vic Caroli, jenem Kollegen, der sich bei der letzten Show die Hauptrolle geschnappt hatte: »Was ich dir immer schon sagen wollte, Caroli: Eigentlich mag ich dich nicht.«

»Klar, John«, antwortete Caroli, »das war von Anfang an nicht zu übersehen.« John nahm seinem Co-Star immer noch übel, dass er ihm die hübsche Lynn Lowry weggeschnappt hatte.

»Das ist aber noch nicht alles«, fügte John hinzu, »irgendwann wäre ich gern wenigstens ein halb so guter Schauspieler wie du«, und ließ ihn damit stehen.

Am nächsten Tag stieg John auf sein Motorrad und folgte Judy und den Paynes im Kombi zurück nach Wheaton.

John hatte sich in jenem Sommer vom tugendhaften Sportler zum kiffenden Hippie entwickelt. Football war Geschichte. Er wollte auf die Bühne. »Am besten trennst du dich jetzt von mir«, empfahl er Judy, »weil du’s nicht leicht mit mir haben wirst. Ich komme sicher nie zu Geld, also wirst du uns beide ernähren müssen.« Judy erklärte John, das sei ihr egal. John gelobte, wenn er sich mit 30 immer noch nicht von der Schauspielerei ernähren könnte, würde er sich einen richtigen Job suchen.

Die Belushis hatten kein Geld, um ein Studium zu finanzieren, also jagte John Stipendien hinterher. Die Illinois Wesleyan University vor Ort nahm seine Bewerbung für Theater und Football an, lehnte ihn dann aber wegen seiner schlechten Noten ab. Er schrieb sich an der staatlichen University of Wisconsin ein, zwei Stunden entfernt gen Norden, mit entspannten Aufnahmeformalitäten und brauchbarer Theaterabteilung.

Tommy Long, ein ehemaliger Darstellerkollege vom Shawnee Theater, begegnete Dan Payne und gratulierte ihm zu der großartigen Leistung des Albaners im vergangenen Sommer.

»Albaner?«, antwortete Payne verblüfft. John hatte den Paynes erzählt, seine Eltern wären aus Italien und Griechenland eingewandert. Wieso sollte er so etwas erfunden haben?

Long erzählte, John hätte ihm seine wahre Identität im betrunkenen Zustand anvertraut. Irgendwann später stellte Payne John zur Rede, warum er gelogen hatte.

»Die Leute in Wheaton …«, hob John zögernd an, »wir hatten hier schon genug Schwierigkeiten, also hab ich lieber nichts gesagt.«

Das Geständnis brachte sie einander noch näher. Kurz vor Johns Abreise ans College nahmen die Paynes John und Judy zu einer Vorstellung ins Second City mit. Die Einladung in das berühmte Improvisationstheater in der Stadt war ein verspätetes Geschenk zum Highschool-Abschluss. Unterwegs erzählte Dan Payne, was er über die Geschichte des Theaters wusste.

Studenten der University of Chicago führten gegen Ende der 1950er Jahre mehrere anspruchsvolle Stücke am Theater des Campus auf. Sie experimentierten mit der sogenannten Vierten Wand, der Grenze zwischen Bühne und Publikum, indem sie die Zuschauer in ihr Spiel einbezogen, anstatt so zu tun, als wären sie gar nicht vorhanden. Daraus gingen 1955 die Compass Players hervor, ein Ensemble, das maßgeblich dazu beitrug, das moderne Improvisationstheater zum eigenen Genre zu machen. Bei den Compass Players gab es kein Skript. Sie skizzierten ihre Szenen grob vor und verzichteten auf ein Bühnenbild. Ein Teil der Compass Players eröffnete schließlich im Jahr 1959 ein eigenes Theater in der Altstadt von Chicago, der sogenannten Old Town in der North Side. Dieses Ensemble bereitete für jede Vorstellung eine Eröffnungsszene vor und improvisierte anschließend nach Vorschlägen aus dem Publikum. Sie nannten sich in Anlehnung an eine überhebliche Artikelserie aus dem New Yorker »Second City«.

Als John und Judy im August 1967 das Theater besuchten, hatten Ed Asner, Mike Nichols, Elaine May, Alan Arkin, Barbara Harris, Alan Alda und Joan Rivers mit »Second City« und seinen Vorläufern bereits Karriere gemacht. Einen Monat zuvor war das Theater in einen vielversprechenden neuen Gebäudekomplex in der North Wells Street Nr. 1616 umgezogen. Die Eröffnungs-Revue mit dem Titel From the Second City bestand aus Sketchen aus vorherigen Programmen, die sich bewährt hatten. John und Judy sahen sie zum ersten Mal: Szenen über eine Passantin, die zur Schaufensterpuppe wird, über einen sadistischen Zahnarzt und seinen wehleidigen Patienten, über ein Pärchen auf dem Ball einer katholischen Highschool, über eine Gruppe von Iren, die über die grässlich guten alten Zeiten plaudern.

Während der Vorstellung saß John total fasziniert da und sah aus, als würde er am liebsten auf die Bühne springen, um mitzuspielen. Als sie den Saal verließen, blieb er plötzlich stehen, drehte sich zu Judy um und erklärte: »So was, genau so was will ich machen.« Auf der Fahrt nach Hause lieferte er Judy und den Paynes einen animierten Kommentar, indem er einige Szenen aus dem Gedächtnis nachspielte und andere leidenschaftlich kritisierte, während er in seinem Sitz herumzappelte.

Nach dem ereignisreichen Sommer entwickelte sich Johns erstes Jahr am College in Wisconsin eher enttäuschend. Im Kurs für freie Rede wäre er fast durchgefallen. Er belegte fast keine Theaterkurse. Er ließ sich die Haare wachsen. An den Wochenenden fuhr er per Anhalter nach Hause und besuchte Judy. Gelegentlich jobbte er am Wochenende als Platzanweiser für ein Improvisationstheater in Chicago – nicht bei Second City, sondern bei einem Nachfolger der Compass Players: der ursprünglichen Hyde-Park-Truppe.

»Liebe Judy«, schrieb John in einem Brief.