Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Aurelius Varro

- Sprache: Deutsch

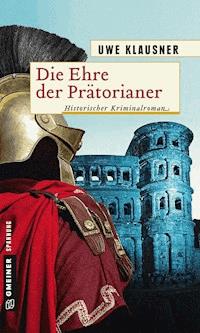

Das spätantike Trier, 313 n. Chr.: In unmittelbarer Nähe der Porta Nigra wird der Leichnam einer Halbweltgröße entdeckt. Als Tatverdächtiger wird ein junger Mann verhaftet, der sein Geld mit der »Begleitung« der gut betuchten Badegäste verdient. Per Zufall Zeuge der Verhaftung, nimmt sich Gaius Aurelius Varro des Falles an. Bald stellt sich heraus, dass der Flötenspieler, so der Spitzname des »Trostknaben«, bei seiner Verhaftung misshandelt wurde. Grund genug, Zweifel an seiner Täterschaft zu hegen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Uwe Klausner

Die Ehre der Prätorianer

Historischer Roman

Impressum

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

- Historische Romane -

Sisis letzte Reise (2018), Der Sturz des Ikarus (2017), Pseudonym – das Shakespeare-Komplott (2016), Die Fährte der Wölfe (2015), Die Stunde der Gladiatoren (2013), Engel der Rache (2012), Die Bräute des Satans (2010), Pilger des Zorns (2009), Die Kiliansverschwörung (2009),

Die Pforten der Hölle (2007)

- Zeitgeschichtliche Kriminalromane -

Staatskomplott (2017), Blumenkinder (2016), Führerbefehl (2015), Stasi-Konzern (2014), Walküre-Alarm (2014), Eichmann-Syndikat (2012), Kennedy-Syndrom (2011), Bernstein-Connection (2011), Odessa-Komplott (2010), Walhalla-Code (2009)

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2018

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung der Bilder von: © fresnel6 / fotolia.com

und © Blickfang / fotolia.com

ISBN 978-3-8392-5772-2

Haftungsausschluss

Außer Kaiser Konstantin (306 – 337 n. Chr.), schon zu Lebzeiten »Der Große« genannt, sind sämtliche Figuren frei erfunden. Das Gleiche gilt für die Handlung des Romans.

Dramatis Personae

(in der Reihenfolge des Erscheinens)

Quintus Aurelius Rufius, Tribun der Prätorianergarde

Ursus (›Der Bär‹), Zenturio

Ausonia, Wahrsagerin, Heilerin und Händlerin

Gaius Aurelius Varro, 43, Anwalt und Ratsmitglied

Antigonos, sein Verwalter und Privatsekretär

Aurelia, Varros Schwester

Flavius Anicius Naso, einer der beiden Bürgermeister

Vetranio, Töpfergeselle

Eudoxia, Wirtsfrau

Lygia, Sklavin im Haushalt Varros

Fortunata, Varros Amme

Teiresias, Bettler und Informant

Flavius Sabinus, genannt ›Impudicus‹ (›Der Lüstling‹), Stadtpräfekt von Treveris

Drusilla, Edelprostituierte und rechte Hand des ermordeten Geschäftsmannes Myron

Valerius Probus, ehemaliger Militärarzt und Varros Freund

Auletes (›Der Flötenspieler‹) alias Adalwin, Musikant und ›Konversationspartner‹ der Badegäste in den Thermen

Publius, Varros Neffe

Aspasia, Schankwirtin

Tigellinus, Stadtknecht

Zeno, Myrons Sohn

Septimius, Torwächter

Der Christ, der über Leichen ging –das Leben Kaiser Konstantins im Stenogramm4

27. 2. 272 n. Chr.: Geburt5 in Naissus (Nisch)

306: Ausrufung zum Augustus in Eboracum (York)

307: Heirat Konstantins mit Fausta, Tochter des Maximian

310: Sieg des Kaisers über die Germanen und angeblicher Selbstmord des Maximian in Massilia (Marseille), nachdem ihn sein Schwiegersohn Konstantin zum Rücktritt gezwungen hat

312: Schlacht an der Milvischen Brücke und Triumph des Kaisers über seinen Schwager Maxentius

313: Toleranzedikt von Mailand, Sieg der Römer über die Franken

324: Sieg im Bürgerkrieg zwischen Konstantin (Westen) und seinem Schwager Gaius Valerius Licinianus Licinius (Herrscher über den östlichen Teil des Imperiums) und anschließende Hinrichtung des Licinius

326:Ermordung von Konstantins Ehefrau Fausta und Verhaftung von Crispus, ältester Sohn des Kaisers, der auf Geheiß seines Vaters vergiftet wird

330: Einweihung von Konstantinopel, der ›Stadt des Konstantin‹ (heute Istanbul)

337: Aufenthalt Konstantins in Nikomedia, wo er kurz vor seinem Tod die Taufe empfängt und im Alter von 65 Jahren stirbt

361: Tod des Kaisersohnes Constantius II. und Erlöschen der konstantinischen Dynastie

4 Quelle: Manfred Clauss, Konstantin der Grosse und seine Zeit. S. 118f.

5 Vergl. Demandt, S. 35: ›Constantin war an einem 27. Februar, wahrscheinlich 272 in Naïssus, geboren worden.‹ Vergl. dagegen Brandt, der darlegt, die Geburt liege ›wohl zwischen 272 und 285‹.

Die Konstantinische Dynastie

Praetoriae Cohortes

(aus: Konrad Ziegler / Walther Sontheimer, Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, Band 4, München 1972)

›Die p.c. bildeten einen festen Bestandteil des von Augustus geschaffenen homogenen Heeres der röm. Kaiserz. Ihre Anfänge finden sich wie die des stehenden Heeres bereits in der Republik. ( cohors, extraordinarii). Die p. waren Elitetruppen, die unter Augustus 9 Kohorten von insgesamt je 1000 Mann – nach M. DURRY 500 – zählten und in Quartieren in und um Rom untergebracht waren (Suet. Aug. 49). Die p.c. bestanden zum größeren Teil aus Infanterie, zum kleineren aus Kavallerie. Ferner gehörten zu ihnen speculatores, die ebenfalls beritten waren und die Elite der p.c. darstellten. Der Kaiser, der die p.c. zunächst allein kommandierte, unterstellte sie im J. 2 v. Chr. 2 praefecti praetorio (Cass. Dio 55, 10), und seither wurde diese Zahl meist beibehalten. Beide praefecti waren in der Regel gleichgestellt und gehörten dem Ritterstande an. Den p.c. war der Schutz des Kaisers anvertraut, täglich stellten sie eine Wachkohorte im Kaiserpalast. Doch wurden sie bei Feldzügen auch im Kampf eingesetzt. Die bevorzugte Stellung, die die p.c. als Elitetruppe innehatten, kam auch in verschiedenen anderen Belangen zum Ausdruck. So war z.B. die Dienstzeit den Legionen gegenüber um 4 J. kürzer, d.h. ab 13 v. Chr. betrug sie 12, ab 6 n. Chr. (5 n. Chr.) 16 J. Der Sold wiederum belief sich unter Augustus auf 500 Denare und seit 6 n. Chr. auf 750 für den miles, während der centurio das Zehnfache erhielt und der tribunus, der Kohortenkommandant, das Vierzigfache. Schließlich bildeten die p.c. eine Kriegs- und Verwaltungsschule, deren Absolvierung auch für die hohen Posten im Heer und in der Verwaltung erforderlich war. Die polit. Rolle der p.c. eröffnete der Aufstand der Legionen 14 n. Chr. (Cass. Dio 57,4) und einen weiteren verhängnisvollen Schritt in diese Richtung bedeutete 23 n. Chr. ihre Zusammenziehung in einer Kaserne (castra praetorio) auf dem Viminal (Tac. Ann. 4,2) in Rom. Die p.c. wurden so ein Machtfaktor im polit. Leben, der bei der Einsetzung eines Kaisers oft eine entscheidende Rolle spielte. Caligula erhöhte die Zahl der Kohorten auf 12. Nach der Schlacht von Betriacum (69) bildete Vitellius aus verschiedenen Truppen eine neue Garde von 16 Kohorten, bis Vespasian bei der Neuaufstellung die p.c. wieder auf 9 beschränkte (CIL XVI 21). Domitian erhöhte die Zahl der Kohorten auf 10 und den Sold des miles auf 1000 Denare. Einen Tiefpunkt des polit. Lebens bildete der Kauf des Kaiserthrones von den p.c. durch den Konsular Didius Julianus (II 5) i.J. 193 um ein Geschenk von 6250 Denaren pro Mann (Cass. Dio 70,11,3). Septimius Severus entließ die p.c. (Cass. Dio 74, 1f.), bildete eine neue Garde hauptsächlich aus Provinzialen (hauptsächlich Illyrern), erhöhte die Stärke der einzelnen Kohorte auf 1500 – nach DURRY auf 1000 – und machte den Dienst in den Legionen zur Voraussetzung für den in den p.c. Caracalla erhöhte den Sold für den miles auf 2500 Denare. Nach der Schlacht an der Milvischen Brücke (Paneg. 12, 17,1) im Jahr 312 löste Konstantin die p.c. auf und machte die praefecti praetorio, die schon unter Hadrian als Beisitzer im Staatsrat fungierten, zum obersten Zivilamt.‹

Tagesablauf und Zeitrechnung im Monat Oktober

Dauer einer Stunde im Oktober des Jahres 313 n. Chr.: 50 Minuten

Sonnenaufgang in Trier am 28. Oktober 313: 07:15 h /

Sonnenuntergang: 17:18 h

hora prima (erste Stunde): 07:00 h

secunda: 07:50 h

tertia: 08:40 h

quarta: 09:30 h

quinta: 10:20 h

sexta: 11:10 h

septima: 12:00 h

octa: 12:50 h

decima: 14:30 h

undecima: 15:20 h

duodecima: 16:10 h

Ende der 12. Stunde: 17:00 h

Der Jahressold in der römischen Armee

(Caracalla bis Diokletian)

Prätorianer: 2250

Legionär: 0675

Auxiliarsoldat (Infanterie): 0225

Flotte: 0450

Wert eines Denars zur Zeit des Augustus (13 n. Chr.): ca. 15 – 25 Euro

Quelle: Hans Dieter Stöver, Die Prätorianer. Kaisermacher – Kaisermörder, S. 195)

Trier in der Spätantike

Prolog

Dienstag, 28. Oktober,

und

Mittwoch, 29. Oktober

312 n. Chr.

Zitat

›Eine Garde, die sich zudem auf die Seite des Gegenkaisers Maxentius geschlagen, ja die ihn zum Imperator erhoben hatte, konnte Constantinus nicht dulden.‹

(Hans Dieter Stöver, Die Prätorianer. Kaisermacher – Kaisermörder, München 1994)

1

Rom, Milvische Brücke, am späten Nachmittag | 16:15 h

»Schützt den Imperator!«, schrie Rufius aus vollem Hals, riss den Schild in die Höhe, um den Hieb seines Gegners abzuwehren, und machte einen Ausfallschritt nach rechts.

Dann umklammerte er den Schwertgriff und stieß zu.

Anders als das halbe Dutzend Bewaffnete, das er zuvor niedergestreckt hatte, zeigte der Hüne keine Reaktion. Rufius hielt verdutzt inne. Kein Zweifel, sein Schwert hatte den Schuppenpanzer des Feindes durchdrungen und dessen Wanst wie einen Fleischklumpen aufgespießt. Der rotblonde Koloss indes gab keinen Laut von sich. Hielt sich auch dann noch aufrecht, als die Klinge bis zum Schaft in seinem Burstkorb steckte.

Rufius schnappte nach Luft. Als Angehöriger der kaiserlichen Garde hatte er so manches erlebt. Dinge, auf die er stolz war, aber auch Dinge, über die er nur ungern sprach. An den Zweikampf mit dem Gallier, der ihn um Haupteslänge überragte, reichte jedoch keines seiner Kriegserlebnisse heran. So etwas war ihm noch nicht untergekommen, weder in Britannien noch an der Donau noch in Italien, wo er während der vergangenen sechs Jahre stationiert gewesen war. Das war ein Ding der Unmöglichkeit, ach was, so etwas grenzte an Zauberei.

Zauberei oder nicht, der muskelbepackte Auxiliarsoldat verzog keine Miene, hielt sich scheinbar mühelos aufrecht, stierte ihn an, als sei er ein exotisches Tier – und lächelte. Lächelte, als sei nichts geschehen.

Dies war der Moment, in dem Quintus Aurelius Rufius, Tribun der Prätorianergarde, von ohnmächtigem Zorn gepackt wurde. Täuschte er sich oder war der Barbar so dreist, im Angesicht des Todes seinen Spott mit ihm zu treiben? Rufius fletschte die Zähne. So etwas durfte nicht ungestraft bleiben, schon gar nicht jetzt, wo nicht nur das eigene Schicksal, sondern dasjenige des Imperators auf Messers Schneide stand.

Auge in Auge mit dem Recken, dessen Ebergesicht zu einem Grinsen verzerrt war, riss Rufius die Klinge aus dessen Leib, holte aus und trennte den Kopf des Galliers vom hoch aufragenden Rumpf. Blut schoss in die Höhe, ergoss sich über seinen Brustpanzer, über den Schild, über sein von Narben durchzogenes Gesicht. Allein, der voluminöse Rumpf fiel nicht. Rufius stand da wie erstarrt, als sei dies ein Traum, ein nicht enden wollender, von Schlachtenlärm untermalter Traum. Doch dann, begleitet von einem jähen Aufschrei, überwand er seine Verblüffung und trat zu.

Der Zweikampf war beendet.

Endlich.

Die Schlacht, welche eine halbe Wegstunde vor den Toren Roms tobte, war es jedoch nicht. Das mit Blut besudelte Schwert in der Hand, wandte sich Rufius seinen Kameraden zu. »Schützt den Imperator, noch ist nichts verloren!« Die Wahrheit, das wusste der Tribun, sah anders aus. Das Gemetzel näherte sich seinem Höhepunkt und er war lange genug Soldat, um zu wissen, dass sich Fortuna von den Prätorianern abgewandt hatte. Der Tribun stieß eine obszöne Verwünschung aus. Von 9.000 Gardisten, knapp die Hälfte der Streitmacht des Maxentius, war nicht einmal eine halbe Kohorte übrig geblieben. Man musste kein Hellseher sein, um den Ausgang des Blutbades vorauszusehen.

Er und die Handvoll Kameraden, die ihre Haut so teuer wie möglich verkaufen würden, waren dem Tod geweiht. Ihre Aufgabe war es, das Leben des Imperators zu schützen, auf Gedeih und Verderb, bis zum letzten Atemzug. Genau das würden sie jetzt tun, getreu dem Eid, den sie bei der Aufnahme in die Garde geschworen hatten. Rufius kannte ihn auswendig, auch jetzt noch, nach all den Jahren. Er, und nicht nur er, hatte gelobt, die Fahnen nie zur Flucht oder aus Angst zu verlassen und nicht aus Reihe und Glied zu treten, es sei denn, um sich zu bewaffnen, sich kampfbereit zu machen, Mitbürgern beizustehen oder den Feinden Roms die Stirn zu bieten. Diesen Schwur galt es einzuhalten, und wenn es ihn das Leben kostete. Noch gab es Leute, für die Ehre nicht bloß ein Wort war, die bereit waren, dafür einzustehen. Ehre, Tapferkeit, Pflichtgefühl und Treue. Darauf, und nur darauf, kam es jetzt an.

Dennoch: Was hier geschah, war kein Zufall. Das war Rufius bewusst, im Gegensatz zu all jenen, die am heutigen Tag gefallen waren. Der Plan, die Entscheidung in offener Feldschlacht zu suchen, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. So wie er hatten die meisten Teilnehmer des Kriegsrates gedacht, aber wie so oft hatte niemand gewagt, dem Imperator zu widersprechen. Die Feinde im Blick, von denen eine Woge nach der anderen auf die Garde zubrandete, spie der Haudegen wutentbrannt aus. Es war töricht gewesen, die schützenden Mauern der Stadt zu verlassen, und noch törichter, den Truppen des Usurpators entgegenzuziehen. Im Gegensatz zu vielen, die nach dem Cäsarenlorbeer griffen, war Flavius Valerius Constantinus nämlich kein Anfänger. Er hatte das Kriegshandwerk von Jugend an gelernt, verstand es, aus den Fehlern seiner Gegner Kapital zu schlagen. Genau das war es, was ihn von seinem Kontrahenten und Schwager Maxentius unterschied. Dieser hatte geglaubt, den Gegner täuschen, in die Falle locken und den Rivalen mitsamt seiner Streitmacht vernichten zu können. Das war ein Irrtum gewesen, ein Irrtum mit weitreichenden Folgen.

Eine Torheit, für die er und seine Kameraden büßen mussten.

Aber noch war es nicht so weit. Der Körper des Tribunen straffte sich und obwohl kaum noch Hoffnung bestand, bot er den herandrängenden Feinden die Stirn. Noch war zu viel Stolz in ihm, um die Waffen zu strecken, dem Anblick, der sich ringsum bot, zum Trotz. Leichen, so weit das Auge reichte, Tausende, wenn nicht gar Zehntausende. Enthauptet, mit Wunden übersät, von Geschossen durchbohrt. Die Gliedmaßen abgetrennt, mit Pfeilen gespickt und von Gegnern, die das Wort Gnade nicht kannten, wie Schlachtvieh in Stücke gehackt. Dazwischen Pferdekadaver, umgestürzte Karren, zertrümmerte Katapulte, verkohlte Baumstämme und wahre Berge von Leichen, so hoch, dass sie ihm und den Kameraden Schutz boten. Wahrlich, die Pforten des Hades standen weit offen und es schien, als gäbe es niemanden, der dem Wüten Einhalt gebot. Doch was auch geschah, egal, wie das Gemetzel an der Milvischen Brücke enden würde: Die Garde würde ihren Mann stehen, um jeden Preis.

»Jetzt gilt es, Prätorianer!«, stieß der 39-jährige Tribun hervor, Seite an Seite mit den Kameraden, die sich wie ein Rudel Wölfe um ihren Befehlshaber scharten. Dann erhaschte er einen Blick von Markus Aurelius Valerius Maxentius, nahezu gleich alt und auf den Tag genau sechs Jahre auf dem Thron. Man kann diesem Spross aus ärmlichen Verhältnissen zwar alles nachsagen, dachte Rufius, aber nicht, dass er kein ganzer Kerl oder feige sei. Nein, das war der bärtige, breitschultrige und ein wenig grobschlächtig wirkende Sohn eines pannonischen Berufssoldaten nicht. So wahr er Quintus Aurelius Rufius hieß. Wie er und die überlebenden Gefährten setzte sich der Imperator mit Leibeskräften zur Wehr, gab er keinen Fingerbreit Boden preis.

Der Tribun atmete hastig durch. Es war die Garde gewesen, die Maxentius zum Kaiser ausgerufen hatte, wie so viele, die in der Vergangenheit auf den Thron gelangt waren. Rufius war froh, nicht dabei gewesen zu sein, denn nichts widerte ihn mehr an als das Geschacher, das bei solchen Anlässen grassierte. Der Sold eines Prätorianers war dreimal so hoch wie der eines Legionärs, Geschenke und Donative nicht mitgerechnet. Das war genug, mehr als genug, um über die Runden zu kommen. Leider stand Rufius mit seiner Meinung allein, belächelt von den Kameraden, die ihn für einen unverbesserlichen Idealisten hielten. ›Do ut des!‹ lautete deren Devise, oder, platt ausgedrückt: Eine Hand wusch die andere. Nur wer bereit war, die Wünsche der Garde zu erfüllen, der hatte die Chance, auf den Kaiserthron zu gelangen. Im Gegenzug würden die Prätorianer alles tun, damit dem Kaiser kein Haar gekrümmt wurde. Nun ja, fast alles. Nahezu 300 Jahre lang war dies Usus gewesen und der Gedanke, etwas Unrechtes zu tun, wäre den Kameraden nie gekommen.

Alles im Leben hatte eben seinen Preis – selbst der Tod, in dessen Antlitz er demnächst schauen würde.

Belustigt über den grimmigen Humor, der ihn seit jeher ausgezeichnet hatte, umklammerte Rufius den Haltegriff seines Schildes, spähte nach vorn und harrte der Dinge, die da kamen. Angriffswelle auf Angriffswelle brandete heran, schier unerschöpflich die Reserven, über die der Gegner zu verfügen schien. Wohin er auch blickte, nichts als Verderben, Tod und Schmerzenslaute, die meisten davon aus dem Mund von Soldaten, die aus Afrika oder den Regionen nördlich der Alpen stammten. Rufius setzte eine grimmige Miene auf. Die Zeiten, in denen die Legionäre mit Stolz auf ihr Vaterland geblickt hatten, waren vorbei, und zwar unwiderruflich. Heutzutage ging es nur noch um die Höhe des Soldes, um einen möglichst hohen Anteil an Plünderungen und die Frage, wie man es anstellte, möglichst viel Kapital aus dem Dienst beim Militär zu schlagen. Kein Mensch redete mehr von Ehre, von Hingabe, Treue oder Dienst am Vaterland. Was zählte, war allein der Gewinn, egal, aus wessen Hand oder welchen Quellen.

»Alle Mann in Deckung, geordneter Rückzug! Schützt den …!« Der Rest des Befehls, den Rufius buchstäblich herausschrie, ging im Schlachtenlärm unter. Jetzt ging es nur noch darum, den Imperator in Sicherheit zu bringen, koste es, was es wolle. Die Schlacht an der Milvischen Brücke war verloren, der Widerstand nahezu gebrochen. Konstantin hatte alles aufgeboten, was geeignet war, die Kameraden zu entmutigen, angefangen bei Katapulten, die todbringende Feuergarben vom Himmel regnen ließen, bis hin zu Speerschleudern, gegen die man auf absolut verlorenem Posten stand. Hinzu kamen die Pfeile, die auf die wenigen Getreuen des Maxentius herabprasselten, zahlreich wie Hagelkörner während eines Unwetters. Jetzt, da sich Gott Mars gegen sie gewandt hatte, half kein Bitten, kein Fluchen und kein Hadern mehr. Jetzt half nur noch eins: der Rückzug über die Brücke, die aufs rechte und damit rettende Tiberufer führte.

Dies allerdings, das wusste Rufius, war leichter gesagt als getan. Der Feind kam von allen Seiten, aus sämtlichen Himmelsrichtungen, mit unverminderter Wucht und einem Kampfeseifer, der selbst ihn, den kampferprobten Tribunen, in Erstaunen versetzte. Kohorte folgte auf Kohorte, Feuergarbe auf Feuergarbe, Geschoss auf Geschoss, Speerschleuderer auf Speerschleuderer. Die Luft war erfüllt vom Kampfgeschrei, das aus Tausenden und Abertausenden Kehlen drang, die Erde war getränkt vom Blut, die Via Flaminia, auf der die feindlichen Legionen nach Rom vorgestoßen waren, übersät mit Hekatomben von Toten, die einen aus Gallien, die anderen aus dem fernen Britannien, andere wiederum aus Spanien, Afrika oder Sizilien. Früher, zu Zeiten eines Scipio, Cäsar oder Augustus, war dies anders gewesen. Auf der einen Seite die Römer, auf der anderen Karthager, Gallier oder Germanen. Die Rollen waren klar verteilt gewesen und man hatte gewusst, wer Freund, Feind oder Verbündeter war. Diese Zeiten waren jedoch längst vorbei und Rufius war nicht der Einzige, der ihnen im Stillen nachtrauerte. Früher war Rom die Herrin des Erdkreises gewesen, beneidet, bewundert und respektiert, wenn nicht gar gefürchtet. Heute, im 11. Jahrhundert nach seiner Gründung, war davon nichts mehr übrig geblieben. Aus der römischen Wölfin war ein kläffender Straßenköter geworden, und es war nur eine Frage der Zeit, bis er von der Barbarenmeute an den Grenzen in Stücke gerissen werden würde.

»Vorsicht, Bogenschützen, schließt die Reihen!« Rufius blickte sich verzweifelt um. Noch circa 100 Schritte bis zur Brücke, nur 100 lumpige Schritte. Ein Katzensprung, wäre da nicht das Chaos gewesen, das ringsum herrschte. Freund und Feind waren buchstäblich ineinander verkeilt, und was als Kampf um Rom begann, artete in ein blutiges Gemetzel aus. Selbst Rufius, der über 20 Jahre gedient hatte, verlor die Übersicht, hieb wie von Sinnen auf seine Gegner ein. Nicht lange und sein Wüten steigerte sich zu einem blindwütigen Rausch, einer Mordlust, wie er sie noch nie verspürt hatte. Der da kämpfte, Leiber durchbohrte und die Angreifer gleich reihenweise in den Orkus schickte, war nicht er. Das war nicht Quintus Aurelius Rufius, Tribun der Prätorianergarde und Veteran unzähliger Kämpfe, an denen er im Dienste Roms teilgenommen hatte. Das war ein wie entfesselt um sich schlagender Berserker, von einem Schlächter, der knöcheltief im Blut watete, nicht zu unterscheiden.

Es war ein Pfeil, der die Raserei des Tribunen jäh beendete. Er traf ihn mitten ins linke Auge, drang mehrere Fingerbreit in seinen Schädel ein und riss ihn förmlich von den Beinen. Einen Aufschrei auf den Lippen, stürzte Rufius zu Boden, die Kampfgeräusche im Ohr, die wie von fern in sein Gehirn drangen. Dunkelheit umgab ihn, verbunden mit dem Gefühl, dass die Tage, in denen er unter den Lebenden wandelte, beendet waren. Nur noch ein Atemzug und er würde im Elysium weilen, dem Ort, nach dem er sich mehr denn je sehnte.

Nur noch ein Atemzug, gefolgt von einem Hieb, der sein Dasein beenden würde.

Dann wäre es vorbei.

Für immer.

Einen Tag später

2

Prätorianerkaserne in Rom, am frühen Abend | 16:10 h

»Was ist dein Begehr, Tribun?«, rief ihm der greise Fährmann zu, die Ruderstange in der Hand, mit der er den Nachen durch die nebelverhangenen Fluten steuerte. »Du kommst früher als erwartet.«

Allein, er hüllte sich in Schweigen. Der Weg war weit und beschwerlich gewesen, wie weit genau, vermochte er nicht zu sagen. Alles, was ihn an sein früheres Leben erinnerte, war aus dem Gedächtnis getilgt worden, unwiderruflich, für alle Zeiten. Vergangenheit und Gegenwart waren eins, Erwachsenenalter und Kindheit nicht viel mehr als ein ferner Traum, den zu erhaschen die Mühe nicht lohnte. Es war ein Pfad ohne Wiederkehr, auf dem er wandelte, kein Grund zur Trauer, sondern zum Wohlbehagen. Einmal unterwegs, hatte er es verschmäht, einen Blick über die Schulter zu werfen, nichts anderes im Sinn als das Ende seiner Reise.

Und so, wie befreit von einer schweren Bürde, war er dem Verlauf des unwegsamen Pfades gefolgt, vorbei an hoch aufragenden Felsen, an deren Wänden sich das fahle Mondlicht brach. Kein Baum oder Strauch, keine Geräusche, kein Anzeichen von Leben, wohin er auch blickte oder die schwerfälligen Schritte lenkte. Je weiter er sich von Zuhause entfernt hatte, desto unwirtlicher die Gegend und desto bedrückender das Schweigen, welches sich tonnenschwer auf seine Seele legte.

Doch was auch geschah, er würde nicht umkehren, schon gar nicht jetzt, da das Ziel seiner Wanderschaft zum Greifen nah schien. Nur noch wenige Schritte und er war am Ziel, befreit von dem Schmerz, der ihn jäh aufstöhnen und die Hand vor das linke Auge pressen ließ. »Bist du der, den ich suche?«, fragte er, während sich der Bug des Nachens der Stelle näherte, wo der Pfad auf die anthrazitfarbenen Fluten stieß. »Sprich, alter Mann, weshalb zögerst du?«

Der Greis setzte ein vielsagendes Lächeln auf. »Wozu die Eile, Tribun?«, nuschelte er, die Ruderstange in der Rechten, während er ihm die Fläche seiner linken Hand darbot. »Und überhaupt: Wo bleibt mein Obolus?«

»Daran wird es nicht fehlen, keine Sorge.« Um keine Zeit zu verlieren, griff Rufius in seine Börse, kramte einen Solidus hervor und drückte ihn dem Fährmann in die Hand. »Hier, nimm – ich hoffe, du bist zufrieden.«

»Du weißt, wer ich bin?«

Rufius nickte, die Handfläche auf der Wunde, welche sein Gesicht entstellte. Natürlich wusste er, um wen es sich bei dem ausgemergelten Greis handelte. Dort drüben, in Sichtweite des Ufers, lag das Totenreich, regiert von Hades, Herr über die Gefilde der Schatten. In Kürze würde er seinen Fuß auf das von Dunstschwaden verhüllte Ufer setzen, Charon für seine Dienste Dank sagen und sich auf den Weg zu dem Schlund machen, in dem die Seelen der Dahingeschiedenen hausten. Anders als befürchtet, war ihm davor jedoch nicht bange. Er würde die gefallenen Kameraden treffen, das war Ansporn genug. Und er würde Drusilla wiedersehen, ihr Antlitz schauen und sich vom Klang ihrer sirenenhaften Stimme betören lassen. Alles würde wieder so sein wie früher, wie vor drei Jahren, als die Welt des Quintus Aurelius Rufius noch in Ordnung gewesen war. »Natürlich weiß ich, wer du bist.«

»Wenn du den Nachen besteigst, gibt es kein Zurück mehr für dich.« Die Münze in der knochigen Hand, verharrte der Fährmann auf der Stelle. »Ich hoffe, du bist dir darüber im Klaren.«

»Voll und ganz.« Rufius atmete befreit auf. »Wieso fragst du?«

Anstatt zu antworten, stieß der Alte die Ruderstange in den Morast, welcher die Gestade des Flusses Styx säumte, kletterte aus dem Kahn und schleifte das Tau hinter sich her, um den Nachen zu vertäuen. Dann wies er mit dem Daumen über die linke Schulter. »Deshalb.«

Auf Anhieb ratlos, folgte Rufius der Richtung, in die der Daumen zeigte.

Und erstarrte.

Die Szenerie jenseits des Styx hatte sich jäh verändert. Verschwunden waren die Dunstschleier, verschwunden auch die unwirtliche Einöde, welche die Grenze des Totenreiches markierte.

Der Tribun konnte nicht glauben, was er sah. Dort drüben, nur einen Steinwurf entfernt, tobte eine Schlacht, und je länger er das Getümmel beobachtete, desto rascher kehrte seine Erinnerung zurück. Doch plötzlich, genauso schnell, wie er gekommen war, fand der Spuk ein Ende. Das Gemetzel war vorüber, die Kämpfenden wie vom Erdboden verschluckt. Rufius fehlten die Worte. Der Geruch, welchen der Wind zu ihm herübertrug, raubte ihm den Atem, weckte Erinnerungen, die ihn jäh aufstöhnen ließen. Jetzt, da die Schlacht geschlagen war, schlug die Stunde der Leichenfledderer, argwöhnisch beäugt von den Aasvögeln, die über ihren Häuptern kreisten. Doch damit, das wusste der Tribun, war das Grauen längst noch nicht vorüber. Die Leichenfledderer waren noch am Werk, als die Trossknechte auf den Plan traten und die Dahingeschlachteten zu mannshohen Haufen aufschichteten. Der Waffengang hatte einen hohen Blutzoll gefordert, dementsprechend zahlreich waren die Scheiterhaufen, welche die Wallstatt vor den Toren Roms bedeckten.

Wie gebannt von dem grausigen Spektakel, konnte Rufius den Blick nicht abwenden. Kein Zweifel, das waren seine Kameraden, die da lagen, das waren Leichen, die zu Hunderten flussabwärts trieben. Und das war der Kopf des Imperators, der auf eine Lanze gespießt, bespuckt und mit Zoten und Spottversen bedacht wurde.

Angewidert bis ins Mark, sah Rufius dem widerwärtigen Treiben zu. Stets war es die gleiche Prozedur, die das Ende einer Schlacht markierte, wenngleich es ihm jetzt, da er zum Zuschauen verdammt war, umso ekelerregender erschien. Scheiterhaufen, so weit das Auge reichte, Hunderte von Aasvögeln, Leichen, welche kopfüber in den Fluten trieben. Und dazu dieser stechende Geruch, bei dem ihm plötzlich speiübel wurde. Das war zu viel, weit mehr, als er ertragen konnte.

Im Begriff, sich abzuwenden, blieb der Blick des Tribunen auf einem Scheiterhaufen in Ufernähe haften. Die Trossknechte waren gerade dabei, ihn mit Reisigbündeln zu bedecken, doch war es nicht das, was seine Aufmerksamkeit erregte. Es war die Hand, welche zwischen den Bündeln hervorragte, eine Hand, an der ein goldener Siegelring steckte.

Wie vom Blitz getroffen, starrte der Tribun auf seine Rechte, konnte den Blick auch dann nicht abwenden, als seine Vermutung zur Gewissheit wurde. Kein Zweifel, dies war seine Hand, sein Finger, sein Ring. Außerdem war das sein Umhang, welcher auf den Scheiterhaufen geworfen wurde. Und natürlich waren dies die Trossknechte seiner Kohorte, im Begriff, die zu einer Pyramide aufgeschichteten Leichen in Brand zu stecken.

Der Atem des Tribunen ging rascher und während sein Blick zwischen dem Fährmann und dem Scheiterhaufen hin und her irrte, wurde er von lähmendem Entsetzen gepackt. War dies am Ende nur ein Traum, ein Trugbild, welches ihn narrte und die Schmerzen, die seine Augenhöhle verursachte, zu einer Nebensächlichkeit degradierte? Oder war er längst tot, unterwegs, die Reise ins Schattenreich zu vollenden?

»Entscheide dich, Tribun. Ich habe nicht ewig Zeit.« Die Stimme im Ohr, deren Krächzen in die hintersten Winkel seines Bewusstseins drang, wurde Rufius von Panik gepackt. Er musste eine Entscheidung treffen, hier, jetzt und heute. Und er musste sie schnell treffen, sonst war es um ihn geschehen.

»Was ist? Hast du die Sprache verloren, Rufius?«

Die Hand vor dem linken Auge, während sich das rechte schreckerfüllt weitete, verharrte Rufius auf der Stelle. Und dann geschah es. Einer der Trossknechte nahm die Fackel, welche er zuvor entzündet hatte, spie aus und setzte den hoch aufragenden Scheiterhaufen in Brand.

Die Beklemmung des Tribunen wuchs, steigerte sich bis zu dem Punkt, wo sie in schrankenlose Panik umschlug. Nicht lange, und seine Atemzüge wurden kürzer, wurden zu einem Schnauben, einem Keuchen, einem Hecheln, einem unkontrollierten Röcheln. Doch was er auch tat, so sehr er sich bemühte, die Traumgesichter zu vertreiben: Es war vergebens. Die Flammen, welche zum Nachthimmel emporloderten, wuchsen und wuchsen, schlugen umso höher, je mehr sich seine Sinne verwirrten. Rufius würgte und röchelte, japste und keuchte, geiferte und gestikulierte. Der Schrei aber, welchen er ausstoßen wollte, klebte ihm förmlich auf der Zunge, löste sich auch dann nicht, als die Hand von den wild züngelnden Flammen verzehrt wurde.

»Ich bin es, Tribun – Ursus!« Kurz davor, den Verstand zu verlieren, schnellte Rufius in die Höhe. Traum oder Wirklichkeit, das war die Frage. Eine Frage, deren Beantwortung nicht lange auf sich warten ließ. Die Leinenbinde, welche er über dem linken Auge trug, war Beweis genug, der brennende Schmerz in der Augenhöhle tat ein Übriges. Der Tribun stöhnte verzweifelt auf. Er würde nie wieder richtig sehen und nie mehr Gardist oder Legionär sein können. Er würde ein Nichts sein, einer von Tausenden, den der Krieg zum Krüppel gemacht hatte. »Kopf hoch, Kommandant, es wird alles gut.«

Der Tribun zwang sich zu einem Lächeln. Der gute alte Ursus, Treuster der Treuen. Mehr als einmal hatte ihn der Gefährte vor dem Tod bewahrt, wenn er jemandem Dank schuldete, dann ihm. »Und wie geht es den …?«

»Den Männern geht es gut«, vollendete der Zenturio, dessen Spitzname treffender nicht hätte sein können. Ursus, zunächst Kriegsgefangener, dann Gladiator und seit seiner Freilassung vor zehn Jahren Soldat, hatte es dank seiner Fähigkeiten zum Zenturio gebracht und Rom wie auch seinem Kaiser treu gedient. Während all der Jahre, in denen er Seite an Seite mit Rufius gekämpft hatte, war der mehr als sechs Fuß große Thraker wie ein Bruder für ihn geworden. Ein Kamerad, auf den man sich stets verlassen konnte. »Den Umständen entsprechend.«

»Den Umständen entsprechend?« Laut aufstöhnend vor Schmerz, verzog Rufius das Gesicht. »Was ist geschehen, Ursus – rede!«

Der Angesprochene, ein bärtiger Koloss Anfang 30, ließ die Frage ungehört verhallen, erhob sich von seinem Scherenstuhl und drückte den Tribun auf das Feldbett zurück, welches sich in einem Nebenraum des Stabsgebäudes befand. »Nichts da, du musst dich schonen.«

»Raus mit der Sprache, das ist ein Befehl.«

»Typisch Rufius: Kaum bei Kräften, gewinnt der Tribun auch schon die Oberhand.« Der Thraker schüttelte missbilligend den Kopf. »Erst ruhst du dich aus, dann erzähle ich es dir. Zeit zur Muße werden wir in Zukunft ohnehin genug haben.«

»Was soll das heißen, Ursus? Du sagst mir jetzt, was mit den Männern passiert ist, oder…«

»Na schön, anscheinend willst du es nicht anders«, willigte der Thraker widerstrebend ein, schob den Arm unter den Nacken seines Freundes und half ihm dabei, sich aufzusetzen. »Hier, trink erst mal einen Schluck.«

Zu schwach, um sich zu widersetzen, trank der Tribun aus dem Wasserschlauch, den Ursus ihm an den Mund setzte, atmete tief durch und fragte: »Jetzt rede schon: Was ist geschehen?«

»Konstantin hat gesiegt.«

»Das war zu befürchten. Und der Kaiser?«

»Tot.«

»Und … und was nun?«

»Genau das, mein Freund, ist der Punkt.« Der Zenturio ließ den Freund zurück auf das Feldbett gleiten, nahm ihm den Schlauch aus der Hand und sagte: »Es geht das Gerücht, der neue Imperator habe vor, die Garde aufzulösen.«

»Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder?«

»Doch, ist es.« Ursus verschloss den Schlauch, legte ihn neben das Bett und richtete sich zu voller Größe auf. »Mit so etwas macht man keine Scherze.«

»Tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken.« Rufius hob beschwichtigend die Hand. »Wenn wir gerade dabei sind: Wie komme ich eigentlich hierher?«

Der Zenturio gab ein amüsiertes Schnauben von sich. »Durch mich.« Dann wandte er sich ab und begann, neben dem Bett auf und ab zu gehen. »Sobald die Nachricht von unserer Niederlage die Runde machte, hat es mich nicht mehr auf meinem Posten gehalten. Oder hast du geglaubt, ich würde dich im Stich lassen?«

»Nein, nicht wirklich.«

»War zwar nicht ganz einfach, mich bis zum Schlachtfeld durchzuschlagen, aber du kennst mich ja. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, hält mich niemand auf.« Ursus schnitt eine verächtliche Grimasse. »Schon gar nicht diese Idioten an der Porta Flaminia, die sich vor Angst beinahe die Tunika vollgeschissen haben. Und so was ist in der Armee. Armes Rom, kann ich da nur sagen.«

»Und wie hast du mich gefunden?«

»Gegenfrage: Weißt du eigentlich, wie viel Glück du gehabt hast?« An der Tür angelangt, wo ihm die Abendsonne ins Gesicht schien, hielt der Zenturio nachdenklich inne. »Ich habe ja schon einiges durchgemacht«, bekannte er, die Schulter an den Türpfosten gelehnt, »aber so etwas mit Sicherheit nicht. Das übertrifft alles, was ich bisher erlebt habe.«

»Du sagst, der Kaiser ist tot?«

Der Mann in der weinroten Tunika nickte. »Gerüchten zufolge in den Tiber gestürzt und ertrunken. Vae victis!, kann ich da nur sagen.«