Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Noch haben die Wirren des Dreißigjährigen Krieges die Einsamkeit der Moorlandschaft im Hohen Venn nicht erreicht. Im Kloster Richwinstein geht das Leben seinen Gang wie seit Jahrhunderten. Oder doch nicht? Plötzlich hallt ein markerschütternder Schrei über das nächtlliche Moor. Peter L allemagne, der Wirt einer einsamen Gastwirtschaft und sein jüdischer Freund Moyses kommen zu spät. Sie sehen nur noch eine Hand, die im Moor versinkt. Bald darauf finden fremde Soldaten in das einsam gelegene Kloster, mit ihnen eine geheimnisvolle Kutsche. Mit der Ruhe ist es auf dem Venn zunächst vorbei. Es wird noch mehr Tote geben und eine erschütternde Wahrheit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 1999 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGZell/Mosel Brandenburg 17 D-56856 Zell-Mosel Tel. 06542/5151 Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-790-9 Lektorat: Udo Marx/Dr. Charlotte Houben Umschlag: Alfred Nolden/Anne Mees

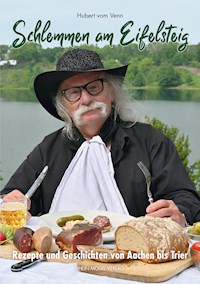

Hubert vom Venn

Die Hand im Moor

Ein historischer Kriminalroman

RHEIN-MOSEL-VERLAG

***

Der Autor:

Hubert vom Venn, geboren 1953 in Monschau. Journalist, Autor, Kabarettist und Theaterleiter. Lebt in der Nordeifel.

Veröffentlichte bisher drei Bände mit Kurzgeschichten, drei Romane, einen Comic, eine LP und zwei CDs.

***

Vorwort des Autors

Einen Dank vorweg! Vier Jahre bin ich mit Zetteln in der Tasche herumgezogen – habe gehörte Geschichten notiert, bei Ärzten und im Flugzeug grob Artikel aus Zeitungen gerissen, habe alte Baupläne kopiert, Forschungen von Heimat-Chronisten notiert, in Eifeler Kloster-Buchhandlungen gestöbert und sogar Darstellungen, die auf Käsedosen vom Mönchsleben erzählten, gesammelt. Alte Rezepte fanden sich in fettigen Büchern.

All’ diesen Autoren möchte ich an dieser Stelle danken. Sie halfen mir, ein Bild von der Zeit zu gewinnen, in der »Die Hand im Moor« spielt. Doch Puristen seien gewarnt! Geschichtliche Wahrheiten sollten sie nicht suchen – Unterhaltung war und ist mein Ziel.

Hubert vom Venn

***

Eine kleine Vorgeschichte

Ganz ruhig hing die riesige Stahlkugel an dem massigen Bagger, dann begann sie zu zittern. Die ovalen Figuren, die sie dabei kreisend zog, wurden größer und größer. Alle schauten gebannt auf die Kugel, die immer kräftiger ausschlug. Nur noch wenige Zentimeter trennten sie noch von der Hauswand – der Bagger zitterte merklich. Noch etwas Schwung, dann krachte die Kugel vor das alte Fachwerkhaus und schlug erste Löcher in den Giebel.

Landeskonservator Hermann Alberts, eigens aus seinem Bonner Amt in die Eifel geeilt, schüttelte verärgert den Kopf:

»Das wird noch ein Nachspiel haben«, schimpfte er, »mit Gefahr für die Öffentlichkeit kann auch Ihr Oberkreisdirektor den Abriß eines Baudenkmals nicht begründen.«

»Der Abriß ist mit Mehrheit vom Kreisausschuß abgesegnet, zumal das Haus überhaupt nicht unter Denkmalschutz steht.«

»Wie sollte es denn auch, wenn dieses wertvolle Fachwerk jahrelang unter Blech- oder Eternitplatten versteckt war? Ich sag’s Ihnen nochmal: Hätte ich einen Tag früher von dem Abriß erfahren, dann könnte der Bagger jetzt nach Hause fahren. Unverrichteter Dinge!«

»Ich kann Ihre Aufregung nicht verstehen! Was soll so besonders an diesem Fachwerk sein! Alleine hier in der Gemeinde Hellenthal gibt es zig Häuser mit so einem Fachwerk.«

»Von wegen! Soll ich Ihnen mal etwas sagen: Hierbei handelt es sich eindeutig um den Beweis, daß bereits im achtzehnten Jahrhundert Juden in Hellenthal lebten.«

»Für diese Erkenntnis brauch’ ich kein Fachwerk.«

»Sehen Sie doch das Giebelfachwerk – eindeutig: hebräische Buchstaben. Ich bin sogar sicher, daß es sich um Zeichen aus der Kabbala handelt.«

»Das ist doch völliger Quatsch! Ich habe mich zufälligerweise mit diesem Thema beschäftigt. Wenn überhaupt Zeichen, dann germanische Runen. Mit viel Phantasie, ich betone: mit viel Phantasie, könnte man eine Lebensbaum-Darstellung reinlesen, vielleicht auch ein Andreaskreuz oder Feuerböcke. Gut, ich gebe zu, daß es sich um Heilszeichen handeln kann. Vielleicht hat aber der Baumeister auch nur mit seinem Werkstoff gespielt oder gespart. Und jedes noch so kleine Holzstück verbraucht.«

»Aber ich bitte Sie! Schauen sie doch hin: Die zum Dach ansteigenden Zedern des Libanon. Dort der Apfelbaum aus dem Hohelied. Hier in der Eifel wird ein jüdisches Kulturdenkmal zerstört. Sind wir wieder einmal soweit!«

»Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Hier wird ein zugegeben schönes Fachwerk eingerissen. Aber wenn spielenden Kindern die Wand auf den Kopf gefallen wäre, hätte man uns in der Luft zerrissen. Und von Ihnen, Herr Landeskonservator, wäre zur Rettung des Hauses doch wieder nur ein Betrag von ein paar Mark fünfzig genehmigt worden. Ich sage es Ihnen noch einmal: Ein ganz normales Fachwerk. Hier geht die Phantasie mit Ihnen durch.«

Die Kugel hatten inzwischen einen Großteil des Giebels zum Einsturz gebracht, das morsche Fachwerk gab knirschend den Schlägen nach.

»Wie gesagt«, schimpfte der Landeskonservator, »das wird noch ein Nachspiel haben.« Dann stieg er in seinen französischen Kleinwagen und fuhr davon.

»Der soll lieber seinen ›R 4‹ ins Museum stellen! Wußten Sie übrigens, daß der für die Grünen im Bonner Stadtrat sitzt?« fragte der Bauunternehmer Werner Heinen.

»Der will hier bei uns in der Eifel immer sein politisches Süppchen kochen. Der Vorgänger ließ wenigstens mit sich reden.«

»Vor allen Dingen in Ihrem Weinkeller«, lachte Walter Dorn.

Werner Heinen und Walter Dorn wollten gerade zu ihren Wagen gehen, da rief der Baggerführer die beiden zurück: »Da liegt was!« Und tatsächlich! Die Kugel hatten in der Giebelwand eine kleine Kammer freigelegt, in der gut sichtbar ein Tongefäß stand.

»Jetzt auch noch ein Goldschatz! Dann haben wir noch das Rheinische Landesmuseum hier stehen«, stöhnte Walter Dorn auf.

»Die legen uns den Bau für Wochen still und reißen das Haus mit der Nagelschere ab.«

Die beiden Männer rannten zu der Wandöffnung:

»Gott sei Dank! Nur Papiere«, rief Walter Dorn.

»Aber ganz schön alt.«

»Die schick’ ich morgen auf dem Dienstweg nach Bonn.«

»Bis die da ankommen, steht hier kein Stein mehr.«

Walter Dorn blätterte nur kurz in dem dicken Schriftstück:

»Bestimmt was wert. Aber damit sollen die sich im Landesmuseum beschäftigen.«

»Was steht denn drauf?«

»Was Lateinisches. Über ein Kloster Richwinstein von einem Stephan Horrichem.«

»Damit ist wohl Reichenstein bei Monschau gemeint. Schade, so ein Goldtopf hätte mir besser gefallen.«

»Sie werden sich an den Mietwohnungen, die hier gebaut werden, schon einen Goldtopf verdienen.«

Der Bauunternehmer ging auf diesen Einwurf nicht ein:

»Wir sollten den Tag in meinem Weinkeller beenden!«

***

Drei Tage später lagen die Aufzeichnungen des Stephan Horrichem dem Rheinischen Landesmuseum in Bonn vor. Dort wurde in halbjähriger Arbeit die nun folgende populäre Übertragung erstellt. Dabei legte man Wert darauf, daß gewisse Eigenheiten des Urtextes erhalten blieben.

***

Vorwort des Stephan Horrichem

Lasset mich Euch eine gar schaurige Geschichte um das Kloster Richwinstein erzählen. Eine Geschichte, die mir selbst berichtet wurde und die ich Euch, im Angesicht meines nahen Ablebens, weitergeben will.

Als Stephan Horrichem wurde ich am 21. Dezember 1607 in Erp[1] geboren. Nach meiner Profeß 1620 ging ich weiteren Studien in Colonia nach, war Bakkalaurus der Künste. Meine Primiz war am 25. März 1622. Ende dieses Jahres zog es mich wieder nach Colonia, ich wurde Lizenziat, später Magister der Künste, um dann auch noch theologische Studien zu beginnen.

Während meines Studiums suchte ich Ruhe – eine Ruhe, die ich im regen Treiben der Dom-Stadt, aber auch bei meinen Brüdern im Kloster Steinfeld nicht finden konnte. Mein Abt gab mir daher den Rat, einige Wochen bei den Benediktinern im Kloster Richwinstein zu verweilen. Ausgestattet mit einem Schreiben für den dortigen Prior machte ich mich auf den Weg durch die Wälder der Eifel. Da sich damals überall im Lande Horden von mordender Soldateska herumtrieben, kleidete ich mich im Gewande der armen Bauern. Zwar hatte der große Krieg seine Fühler bis dahin kaum in diesen Landstrich ausgestreckt, doch ich wollte mich keiner unnötigen Gefahr aussetzen.

Zwei Tage dauerte meine Wanderschaft, ich ließ mir viel Zeit, da ich auf den noch leicht verschneiten Wegen zahlreichen Gedanken nachgehen konnte.

Vieles ging mir durch den Kopf. Sollte ich in das klösterliche Leben eintreten? Sollte ich Lehrender werden? Nach der Primiz meine theologischen Studien vertiefen, um mein Wissen später an meine Mitbrüder weitergeben zu können? Aber ich kannte auch die Not der Menschen in dieser Gegend. Hier meine Aufgabe zu sehen und zu suchen, erschien mir ein mögliches Lebensziel. Denn ich wollte immer schon den Menschen helfen, ihre Not mit meinem ganz bescheidenen Beitrag lindern. Der Magister, so fürchtete ich, würde mich zwar satt, aber zum Stubenhocker machen.

All’ diesen Gedanken ging ich bei meiner Wanderung nach. Gott, so hoffte ich, würde mir in Richwinstein eine Antwort geben.

Herberge für die Nacht fand ich bei einem Landmann auf den Anhöhen weit vor Montjoie. Am nächsten Tag erreichte ich gegen Abend das Kloster Richwinstein. Seit einigen Stunden hatte es erneut geschneit, dicke Wolken gaben nur hin und wieder dem Mond die Möglichkeit, meinen Weg zu bescheinen. Wenn der Mond kurze Zeit durch die Wolken brach, tauchte er die Landschaft in ein blaues Licht. Als ich den schmalen Pfad von der Roer zum Kloster hochging, sah ich, daß das Kirchenschiff hell erleuchtet war, die Fenster strahlten Wärme aus, ich fühlte, daß ich den Hort der Ruhe gefunden hatte. Hier erfuhr ich in den nächsten Wochen eine Geschichte, die ich Euch im folgenden zu Gehör bringen möchte.

[1] Das heutige Erftstadt

(1. Teil)

Im Hohen Venn

Im Gasthaus auf Hattlich[2], das einsam mitten im Moor lag, brannte nur noch eine Kerze. Der Wirt, Peter L’allemagne, der das Haus bewirtschaftete, war allein. Bei diesem Wetter – draußen regnete es schon seit dem Nachmittag – kam selten ein Gast in die gemütliche Stube.

L’allemagne schob den Riegel vor die schwere Tür, warf noch einen Scheit Buchenholz in den Kamin und zog seinen Holzsessel näher an das knisternde Feuer. Lange schaute der kräftige, narbengesichtige Mann in die Flammen und nahm dabei immer wieder einen kleinen Schluck aus einem winzigen Ton-Becher, in dem sich Absinth-Schnaps befand, ein Getränk, das die Nonnen des nahen Klosters Richwinstein seit Jahrhunderten brannten.

Doch mit der Ruhe auf Hattlich war es plötzlich vorbei!

Draußen hörte er die Glocke eines Pferdegespanns, das sich schnell dem Gasthaus näherte. Er griff zu seinem Degen, der lose über dem Kamin hing, entriegelte die Tür und riß sie weit auf, so daß mögliche Fremde sofort seine respektable Figur sehen konnten.

»No, laßt Euren Degen stecken, mein Freund«, rief eine Stimme aus der einspännigen Kutsche, »ich bin’s nur, Moyses. Mir war noch der Sinn nach einem Retsteener[3].«

»Sackerment, Ihr seid es«, rief der Wirt in die Dunkelheit, »bringt Euer Pferd in den Stall. Ich denke, Ihr wollt heute doch bestimmt nicht mehr nach Montjoie zurück.«

Der späte Gast war der Jude Johan Moyses, Maler aus Montjoie. Dieser entsprach so gar nicht der Vorstellung, die man sich damals von einem Juden machte. Nur selten sah man ihn in schwarzer Kleidung. Die Leute in der Stadt kannten den bartlosen Mann eher in seinem weißen, viel zu großen Umhang. So schritt er durch die Stadt, um Plätze und Eindrücke zu suchen, die er auf Holz malte. Die Menschen nannten ihn »de Mohler«, waren sie unter sich, nannten sie ihn »der Jüd«.

Nachdem die beiden Männer das Pferd im Stall versorgt und die kleine Kutsche in den Schuppen geschoben hatte, betraten sie die Gaststube, in der L’allemagne für seinen späten Gast einen Sessel an das Feuer zog:

»Hier, Euer Retsteener!«

»Habt Dank, L’allemagne!«

In einem Zug trank der Maler den kleinen Becher aus und sagte auch nicht ›Nein‹, als ihm der Wirt noch einmal nachschenkte:

»Ihr wollt mir doch nicht erzählen, Moyses, daß Ihr bei diesem Wetter nur des Absinthschnapses wegen von Montjoie hochgekommen seid?«

»No, da sollt Ihr wohl recht haben. Ich wollte Euch vielmehr um einen großen Gefallen bitten. Ihr habt doch noch die kleine Kammer, die für eine Magd gedacht war …«

»Ja, die steht leer. Ich verspüre auch keine Lust, mir so schnell ein Weibsbild ins Haus zu holen. Höchstens einmal in meine Kammer, wenn Ihr versteht, Moyses. Es gibt da so eine in Oepen, die könnte mir schon gefallen.

Der Maler ging über den letzten Satz hinweg:

»No, ich sage Euch auch ganz offen, warum ich eine Zeit hier oben im Venn leben möchte: Ihr wißt, ich bin Jude. Zwar läßt sich in Montjoie kaum einer etwas anmerken, aber die Kinder rufen mir auf der Straße oft unschöne Worte hinterher.«

»Sackerment! Was schert Ihr Euch um Gassengebrüll, da würde ich mir keine Sorgen machen.«

»No, Ihr habt ja recht, aber ich denke mir, daß die Kinder zu Hause gehört haben, wie die Eltern über mich sprechen. Nicht gut über mich sprechen.«

»Meiner Treu, solange Ihr kein Lutherischer seid«, lachte L’allemagne, »besteht hier auf dem Venn keine Gefahr. Aber ich will Euch nicht beunruhigen, indem ich Euch die Kammer verweigere. Ich schätze Euch, Moyses, seit ich aus Frankreich nach Hattlich kam. Und etwas Geselligkeit könnte ich hier oben sicher auch gebrauchen. Machen wir doch einen Handel. Ihr malt mir das Bild eines Uhrhanen[4] für meine Wirtsstube – dafür könnt Ihr die nächste Zeit hier wohnen.

»Nebbith, und Ihr gebt uns noch einen Retsteener. Abgemacht?«

»Abgemacht! Die Kammer ist Euer.«

Mit zwei kräftigen Handschlägen besiegelten die Männer das Geschäft.

»No, morgen werde ich meine Sachen holen. Ihr wißt, ich besitze nicht viel.«

»Und heute könnt Ihr schon einmal in der Kammer schlafen.«

* * *

Im Kloster Richwinstein schaute derweil Prior Berthold von Laon aus seiner Klosterzelle lange in die dunkle Nacht. Mehrmals klopfte er gedankenversunken auf den Fensterrahmen, stieß dabei Luft durch die Nase aus und starrte dann wieder ins dunkle Nichts. Kein Zweifel, der Prior erwartete jemanden. Jemanden, der noch da draußen auf dem dunklen Venn sein mußte. Doch es war kein Laut zu hören. Berthold von Laon trommelte ungeduldig mit den Fingern auf den Rahmen, und schloß dann das Fenster. Draußen schrie ein Käuzchen auf. Wenig später ging das Licht in der Kammer des Priors aus.

Nur hinter wenigen Fenstern der trutzigen Klosteranlage brannte in dieser Nacht noch Licht. Vorne zum See, wo die Benediktinerinnen ihren Flügel bewohnten, war alles dunkel, lediglich im Männer-Gebäude hätte ein Beobachter in einigen Zellen noch Lichter sehen können. Doch auch diese gingen nach und nach aus. Tiefe Finsternis lag über dem Kloster, zumal sich jetzt auch dunkle Wolken vor den Mond schoben.

In diesem Augenblick lösten sich zwei geheimnisvolle Gestalten aus dem Dunkel. Leise klopfte ein Mann an die kleine Pforte, die vom Gebäudeteil der Nonnen zum See führte.

Ebenso leise wurde auf das Klopfen hin geöffnet und die beiden Gestalten verschwanden schnell im Kloster. Kurze Zeit später wurde in einer Zelle, deren winziges Fenster zum Fluß zeigte, ein Licht angezündet. Und wieder eine Weile später drang der kurze, erstickte Angstschrei einer Frau nach draußen, gerade so, als habe jemand der Schreienden die Hand auf den Mund gepreßt.

Das Licht in der Zelle erlosch wenig später.

Der Mond brach durch die Wolken. Ein einsamer Wanderer hätte einen Mann und eine Frau sehen können, die heimlich durch die winzige Pforte das Kloster verließen und den Weg gen Montjoie einschlugen. Der Mann mußte dabei die Frau stützen.

Hier und da tropfte Blut auf den Waldboden.

* * *

»No, Ihr seid schon wach, L’allemagne!«

Johan Moyses kam aus seiner Kammer und rieb sich am offenen Kamin die Hände.

»Mit Verlaub, ich stehe jeden Morgen zur siebten Stunde auf«, erwiderte L’allemagne, »morgens, besonders zu dieser Jahreszeit, ist es hier im Venn am schönsten. Diese Nebel, jeden Morgen starre ich einfach nur in diese dicke Masse. Ich kann mich gar nicht satt daran sehen.«

»No, wenn ich zum Malen aufs Moor ziehe, ärgere ich mich oft darüber. Kein Mensch kauft ein Bild, auf dem eine Landschaft vernebelt ist.«

»Oh, in mir könntet Ihr da schon einen Kunden finden. Was haltet Ihr von einem Holzfällerschmaus?«

»Verratet Ihr mir, was das ist?«

»Gebratener Speck mit gebratenen Apfelscheiben.«

»No, das klingt gut. Ein echtes Holzfäller-Gericht?«

»Ach was, bisher hat noch kein Holzfäller bei mir das essen wollen. Es ist ein Gericht meiner Großmutter. Sonntags, wenn aus Montjoie die feinen Herren hochkommen, sind die ganz wild danach. Einmal wie ein Holzfäller essen und dazu ein kräftiges Bier. Wenn Ihr also so wollt, Moyses, ist mein Holzfäller-Schmaus in Wirklichkeit ein Feiner-Herren-Schmaus. Aber ich sollte lieber anrichten statt zu reden.«

»No, ich geh’ etwas nach draußen. Vennluft einatmen.«

L’allemagne befestigte die schwere Pfanne über dem Feuer, schnitt ein kleines Stück Butter von einem runden Ballen ab und legte den Speck und die Apfelscheiben in das zischende Fett. Aus einem kleinen Faß füllte er zwei Krüge mit dunklem Bier. Als er das Gericht auf die Tonteller gelegt hatte, rief er seinen Gast:

»Moyses, es ist angerichtet.«

»Nebbith, Ihr habt recht«, sagte der Maler, als er das Zimmer betrat, »es hat etwas, so in den Nebel zu starren. Ich glaubte sogar, hin und wieder Zwerge vorbeihuschen zu sehen.«

»Na, na. Keine Geister, Sackerment! Daran fehlt es uns Gottseidank im Venn völlig.«

»No, dem ist nicht so, junger Freund. Um das Kloster erzählen die Leute sich schon einige merkwürdige Geschichten. So hat mir ein Schäfer jüngst berichtet, daß man nachts aus dem Nonnentrakt seltsame Geräusche höre. Schreiende Frauen!«

»Meiner Treu, die hätten eben ihre Türen etwas fester verschließen sollen. Die große Versuchung packt eben auch einmal den bravsten Ordensbruder.«

»No, Ihr habt in diesen Dingen ein loses Maul«, antwortete Johan Moyses.

»Oh, entschuldigt, ich wollte Euch nicht verletzen.«

»Nein, nein, das habt Ihr auch gar nicht. Aber noch einmal zu den Schreien. Der alte Schäfer ist ein Bursche, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Es war nicht Lust, es waren Schmerzen, die man da hörte. Aber was zerbrechen wir uns hier den Kopf, zumal es mich Juden nun überhaupt nichts angeht. Laßt uns lieber Euer köstliches Mahl schmecken, es wird nämlich Zeit, ich muß nach Montjoie, um meine Sachen zu holen. Gegen Abend werde ich wieder in Eurem Haus sein. Ich habe noch einige Besorgungen und Besuche zu machen. Soll ich Euch was mitbringen?«

»Nein, nein, laßt nur gut sein. Kommt, ich helfe Euch, den Wagen anzuspannen.«

* * *

Wenige Tage vorher ritten drei Männer in der Tracht einfacher Musketiere vor den Bischofs-Palais in Leodium[5] und betraten selbstsicher den Palast am Ufer des Flusses.

Leodium war vom Moor nur einen halben Tagesritt entfernt, und doch lagen Welten dazwischen.

Eifrige Diener verbeugten sich, rissen Türen auf – bei den Männern mußte es sich trotz ihrer einfachen Uniformen um wichtige Persönlichkeiten handeln. Dies bewies auch die Tatsache, daß Bischof Robert von Tongeren hinter seinem riesigen Schreibtisch förmlich hervorbuckelte. Eine Ehrerbietung, die der herrschsüchtige Würdenträger sonst nur wenigen Gäste entgegenbrachte.

»Es hat Euch keiner erkannt?« fragte der Bischof besorgt.

»Nein«, antwortete einer der Musketiere, »man hat uns in den Gassen der Stadt für einfache Soldaten aus dem Französischen gehalten.«

»Nun, dann darf ich Euch erst einmal in Leodium willkommen heißen. Ich grüße Euch, Gaston von Orleans, ich grüße Euch, Graf Olivarez und ich grüße Euch, meinen alten Freund Henri von Montmorency.«

Die Männer ließen sich in roten Samtsesseln nieder. Robert von Tongeren schenkte Wein ein, er selbst trank nur Wasser. Scheinheilig richtete er seinen Blick gen Himmel:

»Wasser ist der Wein der Diener Gottes und ich …!«

Henri von Montmorency fiel ihm ins Wort:

»Excusez-moi, Exzellenz, Ihr kennt unser Anliegen. Wir brauchen Geld, wir brauchen vor allen Dingen Soldaten, um unsere Pläne zu verwirklichen.«

»An mir soll es nicht liegen«, antwortete der Bischof, »zumal ich diesen Richelieu für keinen Mann unserer heiligen Mutter Kirche halte.«

Dabei schaute der Bischof wieder gen Himmel.

»Und mein Bruder[6]«, fügte nun Gaston von Orleans hinzu, »ist eine lächerliche Fadenpuppe in den Händen des Kardinals.«

»Ein Heer zusammenzustellen«, erwiderte Robert von Tongeren, »braucht seine Zeit. Es ist Euch sicher nicht geholfen, wenn ich Männer von den Straßenecken, wo Heulen und Zähneknirschen herrscht, wegholen lasse. Ihr braucht ein schlagkräftiges Heer, ein Heer, das Ihr in den Niederlanden erstellen solltet. Jan Hagel[7] ist schon immer ein guter Soldat gewesen. Und noch eins: Geld für Euer Vorhaben könnt ihr bestimmt bei der Bank von Amsterdam erhalten. Deren Kammern hat der gute Piet[8] kräftig gefüllt.«

»Meine verehrte Mutter hat beste Kontakte zu der Statthalter-Familie der Oranier in Haag, die eine beträchtliche Anzahl von Golddukaten, trotz aller Bedenken gegen Amsterdam, der dortigen Bank anvertraut haben«, warf Gaston von Orleans ein.

»Und hier liegt unsere Sorge«, meldete sich nun Henri von Montmorency zu Wort. »Maria von Medici[9] muß für eine längere Zeit unauffindbar sein. Ich glaube zwar nicht, daß Ludwig sie auf seine Seite ziehen kann …«

»Aber ich vermute«, fiel Gaston von Orleans ein, »daß er sie entführen, festsetzen, bewachen lassen will, weil er weiß, daß nur sie, sie alleine, uns die nötigen Mittel für die Erstellung eines Heeres besorgen kann.«

Auch Graf Olivarez ergriff nun das Wort:

»Klar gesprochen! Bischof Robert von Tongeren!!! Wir brauchen Eure Hilfe. Wo können wir Maria von Medici verstecken? Es muß ein ganz sicherer Ort sein!«

»Ich glaube, ich habe die Lösung«, antwortete der Bischof nach längerer Überlegung. »Nicht allzu weit von hier gibt es ein Benediktiner-Kloster mit Namen Richwinstein, dessen Prior, Berthold von Laon, ein langjähriger und treuer Weggefährte ist. Dort könnte die ehrwürdige Maria von Medici Unterschlupf finden. Allerdings darf der Abt im Kloster Maria Laach davon nichts erfahren. Aber Laach ist weit weg.«

* * *

Im Moor gibt es wahre Inseln, auf denen der verirrte Wanderer Zuflucht suchen kann, wenn er im morastigen Untergrund kaum noch Halt findet. Eine dieser Inseln befand sich dort, wo das Venn seinen höchsten Punkt hat.

Drei wuchtige Eichen, die schon von weitem auszumachen waren, bildeten den Mittelpunkt dieser Zufluchtstätte. In ihrem Schutz stand zur der Zeit, zu der sich unsere Geschichte zutrug, eine kleine vermooste Holzhütte. Die Menschen, die in den Dörfern ums Moor lebten, mieden diesen Ort: sie fürchtete sich nämlich vor dem Bewohner der Hütte, dem Köhler Hubert Schriver.

Schriver war ein Mann von mittlerem Wuchs. Lange schwarze Locken und ein ebenso langer Bart umwehten sein Gesicht und gaben ihm ein gefährliches Aussehen. Gesicht, Arme und Hände waren stets von Ruß geschwärzt. Wenn der Köhler in den Dörfern seine Holzkohle verkaufte, liefen die Kinder in die Häuser, die Frauen schlossen den oberen Teil der zweigeteilten Haustüren und selbst die Männer begegneten dem »Schwate Mann«, wie man in den Dörfern sagte, mit einem gewissen Unbehagen. Die Angst der Kinder war erklärbar, mußte der Mann aus der Venn doch immer herhalten, wenn die Eltern ihren Kindern drohten:

»Dich holt de schwate Mann!«

Über den Köhler wurden die seltsamsten Dinge erzählt. Er soll nachts auf Friedhöfen gesehen worden sein, wie er mit toten Katzen in den Händen unverständliche Worte gerufen habe. Einige erzählten sogar, daß Schriver nachts auf einem leuchtenden Pferd übers Moor geritten sei – dort, wo jeder andere versunken wäre. Wieder andere berichteten, daß er früher im Luxemburgischen ein gesuchter Räuberhauptmann gewesen sei, der vor Raub, Mord und Brandschatzen nicht zurückgeschreckt sei.

Dabei wußten die Menschen tatsächlich nur, daß der Köhler und Torfstecher auf der Drei-Eichen-Insel im Venn völlig allein lebte, wenn man einmal von einer Kuh, einem Hund, mehreren Katzen und einem seltsamen Vogel absah, dessen Schreie oft übers Moor zu hören waren.

In den Dörfern um’s Venn erschien Schriver immer mit einem kleinen Karren, den er hinter sich her zog und auf dem sich Holzkohle oder Torf befanden. Er redete kaum mit den Menschen, lieferte seine Waren ab, nahm seinen Lohn und zog weiter. Der Köhler brauchte vor den Häusern nicht auf sich aufmerksam zu machen. Die Kunde, daß der ›schwarze Mann‹ im Dorf sei, eilte ihm voraus. Die Männer kamen aus den Schuppen und Ställen oder vom Hausacker und wickelten die Geschäfte mit dem Köhler ab.

Lediglich – aber das wußte man auch nur vom Hörensagen – im Venndorf Kalderherberich blieb Schriver länger. Dort suchte er immer das Haus des Pfarrers auf. Dieser berichtete neugierigen Fragern unwirsch, daß er dem armen Teufel was zu essen geben würde – nicht wenige hatten aber gesehen, daß der ›schwarze Mann‹ immer einige Bücher unter dem Arm trug, wenn er das Pfarrhaus betrat und verließ.

Sollte der Pfarrer etwa mit dem schwarzen Teufel aus dem Venn unter einer Decke stecken? Gedanken, die die Bauern nur im engsten Familienkreis auszusprechen wagten:

»So redet man nit över ne hillige Mann!« sagten die Frauen dann und bekreuzigten sich.

War einmal ein Einheimischer, was höchst selten vorkam, in den Abendstunden in die Nähe der Köhler-Hütte gekommen, gab dies immer Stoff für Erzählungen und Fragen.

»Ja, der schwate Mann saß vor der Hütte und starrte einfach nur so aufs Moor raus.«

»Nein, getan hat er mir nichts. Wahrscheinlich hat er mich nicht gesehen.«

»Ja, vor der Hütte brannte ein Feuer – auf einem Spieß war was drauf. Vielleicht ein Kleinkind.«

Hubert Schriver wußte nicht, was man sich in den Dörfern über ihn erzählte. Es wäre ihm sicher auch gleichgültig gewesen.

Der unheimliche Mann lebte sein eigenes Leben. Morgens um die vierte Stunde verließ er sein selbstgezimmertes Lager, zündete das Feuer im Kamin an und aß einen Brei aus Körnern und Milch. Danach versorgte er seine Tiere und ging hinaus aufs Venn, um Torf zu stechen oder Holz für seinen Meiler zu sammeln. Von dieser Arbeit kehrte er in den Mittagsstunden zurück und aß ein bescheidenes Mahl. Nachmittags, nachdem er geschlafen hatte, arbeitete er an seiner Hütte, versorgte das Vieh, um mit Einbruch der Dunkelheit sein Tageswerk zu beenden. Im Sommer konnte man ihn dann stundenlang regungslos vor seiner Hütte sitzen sehen, im Winter brannte eine Lampe in der Hütte.

Hubert Schriver war immer alleine. Jahrein, jahraus.

Dies war auch zu der Zeit nicht anders, als unsere Geschichte ihren Anfang nahm.

Der junge Herbst hatte das Venn mit seinen schönsten Farben überzogen. Der erste Schnee, in diesem Jahr schon sehr früh gefallen, war von einem prächtigen Altweibersommer wieder verjagt worden, als die Ruhe um die Hütte im Moor von zwei Reitern gestört wurde:

»Eh, bonsoir, ist da jemand?« hörte der Köhler eines Abends Stimmen vor seinem Haus und darauf ein heftiges Klopfen an der Tür. Seit Jahren hatte keine Menschenseele das Land des gefürchteten Mannes betreten und so öffnete dieser verwundert die grobe Holztür. Draußen standen zwei Musketiere, die ihre Pferde weit vor der Hütte angebunden hatten und ob des Aussehens des Köhlers merklich zurückschraken. Hatten sie doch einen ärmlichen Vennbauern oder ein verrunzeltes Kräuterweiblein erwartet – nicht aber diesen verwegen aussehenden Mann.

Schriver sah die Männer an. Kein Ton kam über seine Lippen. Ein Musketier hatte sich schnell gefangen:

»Alors, wir suchen ein Lager für eine Nacht. Ist das hier das Wirtshaus zu Hattlich?«

Schriver machte stumme Bewegungen mit dem Mund. Es war schon ewig her, daß er mit einem Menschen mehr als zwei Sätze gesprochen hatte:

»Ein Lager kann ich Euch nicht bieten, mir fehlt es dazu an allem. Und Hattlich ist dies auch nicht. Wenn Ihr streng reitet, könnt ihr das Gasthaus heute noch erreichen. Reitet durchs Moor, aber immer nur den gesteckten Pfählen nach. Oben am Waldrand, Ihr könnt ihn von hier sehen, stoßt Ihr auf einen Weg. Denn reitet gen Norden. Dann werdet Ihr Hattlich nicht verfehlen. Ça va …«

Sprach’s, nickte nicht unfreundlich und schloß dann, ohne die Antwort der beiden Männer abzuwarten, die Tür.