19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

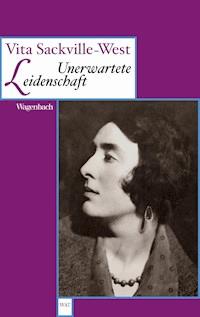

Auf der griechischen Insel Herakleion ist Julian Davenant nicht irgendwer. Seine Familie, wohlhabende britische Weinbauern, bestimmt auch ohne politische Ämter seit Generationen die Geschicke in dem winzigen Staat. Für Julian, der in Oxford studiert, sind Herakleions Weinreben und Magnolienbäume in erster Linie die passende Szenerie für seine Cousine Eve, die ihm so vertraut ist wie niemand sonst. Doch er wird älter und beginnt, das koloniale Projekt infrage zu stellen. Als ein Archipel vor der Küste Herakleions seine Unabhängigkeit fordert, beteiligt sich Julian an der Rebellion und gerät in ein Abenteuer voller Gefahren und Leidenschaft. Vita Sackville-West schrieb Die Herausforderung schon 1919, stoppte die Veröffentlichung des Romans in England aber im letzten Moment. Sie befürchtete einen gesellschaftlichen Skandal. In Wirklichkeit nämlich handelt die Geschichte von ihrer Geliebten, Violet Trefusis, die sie von Kindheit an kannte. 1918 hatte sich die Freundschaft der verheirateten Frauen zu einer leidenschaftlichen, zerstörerischen Liebesaffäre entzündet, die drei Jahre lang loderte. Der Roman erschien 1924 in den USA, die britische Ausgabe folgte erst 1974.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Vita Sackville-West

Die Herausforderung

Roman

Aus dem Englischen von Irmela Erckenbrecht

Mit einem Vorwort von Nigel Nicolson

Schöffling & Co.

ACABA EMBEO SIN TIRO, MEN CHUAJANI; LIRENAS, BERJARAS TIRI OCHI BUSNE, CHANGERI, TA ARMENSALLE

Vorwort

Die Herausforderung ist Vita Sackville-Wests zweiter Roman. Sie hat ihn von Mai 1918 bis November 1919 geschrieben; veröffentlicht wurde er jedoch erst 1923, und zwar bei der George H. Doran Company in New York. In England ist er bis heute nicht erschienen, und es bedarf wohl einer kurzen Erklärung, warum eine junge Schriftstellerin, die sich durch ihre Lyrik bereits einen gewissen Namen gemacht hatte und deren erster Roman, Frühe Leidenschaft (1919), auf ungewöhnlich große Anerkennung gestoßen war, im allerletzten Moment, als die gedruckten Seiten schon aufgebunden werden sollten, sich plötzlich entschloss, ihre Zustimmung zur Veröffentlichung in England zurückzuziehen. Es kann nicht daran gelegen haben, dass sie den Roman für misslungen hielt. »Ganz egal, was Du sagst«, schrieb sie an ihren Ehemann, Harold Nicolson, »er ist verdammt gut. Nun hast Dus. Wenn Du willst, kannst du mich für eingebildet halten. Aber ich bin zufrieden mit diesem Roman, wirklich zufrieden.« Nein, die Veröffentlichung wurde gestoppt, weil ihre Angehörigen und Freunde befürchteten, das Buch könnte einen Skandal heraufbeschwören.

Der Roman handelt nämlich von Vitas Geliebter, Violet Keppel (Trefusis). In meinem Buch Porträt einer Ehe: Vita Sackville-West und Harold Nicolson beschreibe ich, wie sich Vita und Violet – alte Freundinnen, die sich seit 1904, also seit Vitas zwölftem und Violets zehntem Lebensjahr kannten – von jeher körperlich und intellektuell zueinander hingezogen fühlten und ihre schwelende Zuneigung sich 1918 plötzlich in eine leidenschaftliche Stichflamme verwandelte, die drei Jahre lang heiß und verheerend lodern sollte. Beide waren verheiratet (Vita seit 1913, Violet seit 1919), doch selbst die engsten familiären Bindungen waren nicht stark genug, um diese Flamme zu löschen. Monatelang verkrochen sich die beiden in Monte Carlo. Im Februar 1920 fassten sie den Entschluss, alle anderen Verpflichtungen ein für alle Mal hinter sich zu lassen und ihr künftiges Leben gemeinsam zu verbringen. Sie setzten sich nach Frankreich ab. In Amiens gelang es ihren beiden Ehemännern, sie einzuholen. Nach einem heftigen Schlagabtausch gegenseitiger Vorwürfe wurden die Ausreißerinnen schließlich zur Räson gebracht, und ihre Affäre verlief im Sande.

Die Druckfahnen der Herausforderung erreichten Vita in Paris, wo sie sich von den vorausgegangenen Strapazen erholte. Einen Großteil des Romans hatte sie in Monte Carlo auf dem Höhepunkt der Affäre mit Violet geschrieben, und die qualvolle Aufgabe, ihr Werk nun noch einmal durchsehen zu müssen, führte zu neuen emotionalen Erschütterungen. Die Herausforderung sollte Ausdruck ihres Trotzes sein, eine Rechtfertigung ihres Verhaltens. Sie wollte den Roman als Erinnerung an das, was sie erlitten hatte, veröffentlicht sehen, als ihre persönliche Bekundung, was Liebe sein konnte und sollte. Zuerst nannte sie ihr Werk Rebellion, dann Enchantment (Zauber), dann Vanity (Eitelkeit). Schließlich entschied sie sich für Challenge (Herausforderung), eine Zusammenfassung all dessen, was sie vermitteln wollte.

Zum Widerruf der Veröffentlichung überredeten sie Lady Sackville (ihre Mutter), Alice Keppel (Violets Mutter) und, als unerwartete Verbündete, Mrs Belloc Lowndes. »Besuch bei Mrs Belloc Lowndes«, notierte Vita am 15. März 1920 in ihr Tagebuch. »Sie will, dass ich Challenge nicht veröffentliche. Sie fragte, ob ich es auch veröffentlichen würde, wenn Violet tot wäre? Das hat mich getroffen. Das Gerede der Leute ist mir egal. Aber ich gebe die Sache auf. Ich hoffe, Mama ist zufrieden. Diesmal hat sie gewonnen.« Im Tagebuch von Lady Sackville heißt es: »Vita ist sehr tapfer, obwohl sie bitter enttäuscht war, als Mrs Lowndes ihr erklärte, was für einen Skandal es heraufbeschwören würde.« Violets Enttäuschung war ungleich größer: »Das kann nicht Dein Ernst sein«, schrieb sie, als sie von Vitas Entscheidung hörte. »Es wäre idiotisch. Das Buch ist ausgezeichnet. Zehnmal besser als Frühe Leidenschaft. Gib nicht nach, seufze nicht, werde nicht weich. Es wäre absurd, treulos und außerdem völlig nutzlos.«

Mit »nutzlos« meinte Violet, dass die Veröffentlichung des Buches den in London kursierenden Gerüchten kaum neuen Zündstoff geliefert hätte: Im Gegenteil, es hätte den Zynikern vor Augen geführt, wie tief und edel ihre Liebe füreinander gewesen war. Jenen, die nichts über die Hintergründe wussten, wäre es als eine Liebesgeschichte ohne Untertöne und Hintersinn erschienen. Nicht einmal einer von tausend Lesern hätte Violet in der Romanfigur Eve erkannt, geschweige denn Vita in der Gestalt des Julian. Doch Vita schien das Risiko zu groß. Im letzten Moment gab sie nach – zwar nicht aus Gründen der Scham, aber aus Zurückhaltung. Ihrem Verleger Collins teilte sie mit, sie habe ihre Meinung geändert; sie gab Zweifel an der literarischen Qualität des Werkes vor. Lady Sackville zahlte Collins in Vitas Auftrag 150 Pfund Entschädigung, da das Erscheinen des Buches bereits annonciert worden war. Drei Jahre später stimmte Vita der Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten zu. Sie nahm nur eine Änderung vor: Den Satz – »Der wirklichen Eve gewidmet in Dankbarkeit für die ausgezeichnete Vorlage zu diesem Roman« – ersetzte sie durch drei Zeilen aus einem türkischen Liebesgedicht, von denen sie annahm, dass kaum jemand sie verstehen würde.

Heute kann der Roman niemandem mehr Schaden zufügen, und ich denke, es ist mehr als angemessen, dass er unter dem Signet desselben Verlegers erscheint, dem er vor einem halben Jahrhundert noch im allerletzten Moment entgangen ist.

Wie alle Werke Vitas trägt auch dieser Roman deutlich autobiographische Züge. Zwar liegt der Schauplatz in Griechenland, einem Land, das Vita selbst nie bereist hat, und auch die Handlung ist allein ihrer Phantasie entsprungen. Aber sie kannte andere Mittelmeerländer – Italien, Spanien, Südfrankreich – und hat viele Beschreibungen der Landschaften und Städte, des Klimas und der Pflanzen sowie des pulsierenden Lebens in den verschiedenen Häfen und Dörfern, von Monte Carlo auf ihr imaginäres Herakleion übertragen. In ihren Tagebüchern und Briefen aus dieser Zeit findet man zu zahlreichen Vorkommnissen und Nebenfiguren der Geschichte Schilderungen des authentisch Erlebten. So machte sie aus einem Feuerwerk in Monte Carlo am nächsten Tag ein Feuerwerk in Herakleion. Aus einer früheren Lebensphase – als junge Ehefrau des Dritten Sekretärs an der britischen Botschaft verbrachte sie sechs Monate in Konstantinopel – stammt ihr satirisch gezeichnetes Bild vom gesellschaftlichen Leben der Diplomatie, in dem sie sich über den kleinlichen Eigendünkel und die plattitüdenhafte Koketterie mokiert und ihre Verachtung für all die sozialen Konventionen zum Ausdruck bringt, deren Opfer sie einst selbst gewesen war. Viel genauer, als Harold Nicolson es je vermochte, durchschaute sie die Feinheiten des diplomatischen Intrigenspiels. Die beruflichen Beziehungen zwischen den Repräsentanten verschiedener Staaten in Herakleion sowie zwischen den Botschaftern und ihren Untergebenen sind ebenso präzise beschrieben wie das von den griechischen Politikern betriebene Ränkespiel. Manche Leser mögen die Handlung des Romans als unrealistisch empfinden. In der Tat erscheint es eher unwahrscheinlich, dass ein junger, Byronscher Gentleman aus dem fernen England es fertigbringt, die staatliche Loyalität der Bewohner einer griechischen Inselgruppe zu erschüttern, sodass sie in ihm ihren Führer sehen. Doch angesichts der Tatsache, dass der Roman als romantische Abenteuergeschichte konzipiert ist, muss man zugestehen, dass die Details hervorragend ausgearbeitet sind und die Charakterisierung überzeugend wirkt.

Die Herausforderung ist eine Liebesgeschichte, geschrieben in Gegenwart der Geliebten, von ihr inspiriert, von ihr korrigiert (Vita las Violet jeden Abend die Seiten vor, die sie tagsüber geschrieben hatte), ja, von ihr sogar um Worte oder ganze Sätze ergänzt, die Vita nachträglich ins Manuskript einfügte. Eve stellt ein so genaues Porträt von Violet dar, wie Vita es in Gegenwart ihres Modells zu zeichnen vermochte. Auch körperlich ähneln sich Eve und Violet aufs Haar. »Sie konnte nicht schön genannt werden; ihr Mund war zu groß und zu rot.« Aber sie war charmant, arglistig, eitel, geistreich, hatte »tief liegende, leicht schräg nach oben gestellte Augen, die manchmal ironisch, manchmal unerklärlich traurig blickten … Was immer sie berührte, es fing durch sie zu leuchten an.« Als wirklich boshaft konnte man Eve nicht bezeichnen. Dafür war sie zu abenteuerlustig, zu tapfer. Aber sie war egoistisch und legte eine eifersüchtige Selbstsucht an den Tag, die Vita nicht nur entschuldigte, sondern sogar bewunderte, weil sie etwas Animalisches hatte, halb Kätzchen, halb Affe, bewundernswert gerade auch in ihrer Grausamkeit. Das Subtile der Herausforderung liegt jedoch nicht darin, dass ein eigentlich abstoßendes Mädchen auf überzeugende Weise liebenswert geschildert wird. Genau wie Violet ist Eve ein außergewöhnliches Wesen, das aristokratische hauteur mit der Verletzlichkeit eines herrenlosen Tieres verbindet, eine Verführerin, die durch Gleichgültigkeit, Beleidigung und schließlich gar durch offenen Verrat die Liebe ihres Opfers aufs Spiel setzt. Eve ist das Porträt einer schlauen, aufreizenden, unendlich charmanten Hexe.

Vita selbst ist Julian – auch wenn sie dieser Romanfigur Züge des Hochmuts und der Führerschaft verlieh, die ihr selbst nicht eigen waren. Abgesehen von Momenten rücksichtsloser Selbstvergessenheit, war sie eine ungleich sanftere Persönlichkeit. Aber sie bewunderte die raren Julians dieser Welt, die sie häufiger in der Geschichte als unter den Zeitgenossen ihrer Umgebung fand. Julian ist ein Elisabethaner vom Schlag eines Sir Philip Sidney, ein Dichter und Abenteurer, charmant, wenn er gefallen will, arrogant, wenn er gelangweilt ist. Er ist der Sohn, den Vita sich gewünscht und nie bekommen hat, der Mann, der sie gern gewesen wäre, wäre sie nur als Junge zur Welt gekommen (und wie man weiß, bereitete es ihr lebenslangen Kummer, nicht als Junge zur Welt gekommen zu sein).

Wie in der Liebe von Vita und Violet ist in der Liebe von Eve und Julian kein Platz für Unreines oder Trivialitäten. Zwischen ihnen loderte eine Flamme auf, die die Liebenden – ebenso wie alle anderen Menschen, die mit ihr in Berührung kamen – zu verzehren drohte. Das entsprach ganz Vitas Verständnis von der Liebe: Diese sollte von Magnesium entfacht, von Schmerz umwölkt sein. Sie hatte ein romantisches, rebellisches Wesen, das durch Zärtlichkeit besänftigt wurde. Selten dürfte eine Romanschreiberin ihre Vorstellung von der Fähigkeit des menschlichen Geistes in den unterschiedlichen Charakteren ihrer Hauptfiguren so klar zum Ausdruck gebracht haben.

Die literarischen Qualitäten des Buches sind nicht zu unterschätzen. Vita war eine instinktive Romanschreiberin. Es fiel ihr leicht, in Worte zu kleiden, was ihr Geist an Bildern entwarf. Das Manuskript (das ich in Sissinghurst vorliegen habe) wurde fast ohne Korrekturen in offenbar meist kurzen Phasen niedergeschrieben – als hätte sie eine Idee, die ihr beim Baden gekommen war, noch schnell vor dem Abendessen notieren wollen, damit sie nicht in Vergessenheit geriet. Ihre Schilderungen und Dialoge sind scharfsinnig und einfühlsam, und ihre Figuren von solcher Anschaulichkeit, dass man sie in einer Menschenmenge sofort wiedererkennen würde. Kein Wunder, dass Vita mit dem Buch zufrieden war. Auch sie würde sich darüber freuen, dass nun durch diese Veröffentlichung ihre leidenschaftliche Geschichte vor dem Vergessen bewahrt wird.

Nigel Nicolson

Sissinghurst Castle, Kent

Oktober 1973

IJulian

1

Am Sonntag, wenn das Rennen vorüber war, strömte die diplomatische, einheimische wie internationale Gesellschaft von Herakleion gemäß einer alten Gewohnheit, die nie jemand zu hinterfragen wagte, durch das große Drehkreuz am Ausgang des Rennplatzes hinaus, um in die dort wartenden Kutschen zu steigen und eine gute Stunde in der Steineichenallee spazieren zu fahren, die man eigens zu diesem Zweck vor den Toren der Stadt angelegt hatte. Wie die Engel auf Jakobs Himmelsleiter fuhren die Kutschen in gemächlichem Tempo an der einen Seite der Allee hinauf und an der anderen wieder hinunter. Nach einem unumstößlichen Gesetz wurde die Prozession stets vom Landauer der französischen Gesandtschaft angeführt. In ihm saß, kokett die an ihm vorüberziehende Welt beäugend, Monsieur Lafarge, der Gesandte selbst, den Bart fächrig über den Gehrock gebreitet, doch so geschickt arrangiert, dass jedermann den Orden in seinem Knopfloch sehen konnte; daneben Madame Lafarge, aufrecht, mit einer steifen Verbeugung grüßend, die unangefochtene Herrscherin der besseren Gesellschaft von Herakleion; auf dem strapontin schließlich Julie Lafarge, die wohlerzogene, fahlgesichtige Tochter. Dem herrschaftlichen Landauer folgten die gewöhnlichen Menschen, einige in zweisitzigen Kutschen, andere in offenen, kleinen Wagen, und in der Mitte die jungen Männer der Stadt, unter ihnen Alexander Christopoulos, der alles wagte und dem man alles verzieh, sein schneller Einspänner mit dem amerikanischen Traber von einer Staubwolke umhüllt.

Die Wagen der Diplomaten stachen durch das Vorhandensein eines Kutschers hervor, obgleich es natürlich keiner von ihnen mit dem hochgewachsenen, in eine scharlachrote Uniform gekleideten Lakaien der französischen Gesandtschaft aufnehmen konnte. Selbst der dänische Botschafter und seine Frau, die über ein recht kärgliches Einkommen verfügten, sparten sich das Essen vom Munde ab, um sich für die sonntägliche Spazierfahrt eine Kutsche halten zu können. Die reichen Griechen hingegen vererbten die Familienkutsche von einer Generation auf die nächste. Sie wurde stets vom Vorstand des Familienclans gelenkt, neben ihm auf dem Kutschbock thronte seine Frau, auf den sechs verbleibenden Sitzen dahinter saßen seine Söhne und die unverheirateten Töchter. Es hatte einen Skandal gegeben, als Alexander Christopoulos zum ersten Mal allein in seinem Einspänner vorgefahren und sein Sitz in der Familienkutsche demonstrativ leer geblieben war. Jetzt saßen hinter den Eltern nur noch seine vier Schwestern, die Jungfrauen von Herakleion, im Alter von fünfunddreißig bis vierzig Jahren, die sich unermüdlich auf jeden Neuankömmling stürzten. Die fünfte Schwester hatte einen Bankier aus Frankfurt geheiratet und wurde seitdem selten erwähnt. Neben den Kutschen der reichen griechischen Familien gab es schließlich noch die Wagen der englischen Familie Davenant, die grundsätzlich englische Kutscher beschäftigte und sich von Zeit zu Zeit der sonntäglichen Spazierfahrt fernhielt, um ganz Herakleion in Erinnerung zu bringen, dass sie zwar in dieser Stadt lebte, jedoch weder zu den Diplomaten noch den Einheimischen gehörte, sondern für immer und ewig englisch zu bleiben gedachte. Sie waren zu zahlreich und zu einflussreich, um übersehen zu werden, doch wurde der Name Davenant in ihrer Abwesenheit erwähnt, so kam fast unweigerlich ein gewisses Murren auf, diskret und anscheinend friedlich, aber dennoch unbarmherzig: »Ah ja, die englischen Levantiner.«

Die Damen klappten ihre Sonnenschirme zusammen, denn die Schatten der alten Bäume fielen kühl und schwer auf den weißen Staub. Durch die Zweige sah man das glitzernde Meer, die Wellen, die müßig gegen das Ufer schwappten. Sein Glitzern war vergeblich, denn Herakleion hatte keine Augen für das Meer: Das Meer war immer da, und es glitzerte immer blau. Auch das Mylassa-Gebirge war immer da, erhob sich hinter der Stadt, eintönig und starr. Das Meer war für den Transport von Waren bestimmt, und um die Menschen mit Fisch zu versorgen. Im Mylassa-Gebirge hatte bisher noch niemand einen Nutzen entdeckt.

Der französische Landauer hatte das Ende der Allee erreicht. Nach einem eleganten Wendemanöver nahm er seinen angestammten Platz an der Spitze der Kutschen, die jetzt die Allee hinunterfuhren, erneut ein. Am Ausgangspunkt der Spazierfahrt, dem Anfang der Allee, löste er sich aus der langen Reihe von Wagen, um auf die Stadt zuzufahren. Die anderen Wagen folgten nicht, sondern begaben sich auf eine zweite Runde, und das Lachen der Menschen wurde spürbar gelöster, ihr Lächeln sichtlich herzlicher, nachdem Madame Lafarges strenger Einfluss von ihnen genommen war. Eine Weile behielt der französische Landauer noch sein gemächliches, würdiges Tempo bei. Sobald ihr Wagen aber außer Sichtweite war, rief Madame Lafarge dem Kutscher zu: »Grigora, Vassili!«, und er schnalzte daraufhin mit der Peitsche, sodass die Pferde in einen trägen Trab verfielen. Die Damen in der Kutsche spannten ihre Schirme auf, um sich vor den heißen Sonnenstrahlen zu schützen, die von den Bürgersteigen und weißen Häuserwänden zurückprallten, während sie durch die verlassenen Straßen fuhren.

Die Stadt war menschenleer. Wer sich nicht im Haus aufhielt, flanierte in der Allee, um den Kutschen bei der Spazierfahrt zuzusehen. Ein paar abgemagerte Hunde dösten auf den Schwellen der Haustüren, die vom scharfen Schatten der Vorbauten in eine dunkle und eine sonnige Hälfte unterteilt wurden. Der Landauer rollte die Uferstraße entlang, deren Brüstung gelegentlich von Treppen unterbrochen wurde, die hinunter zum Wasser führten; er fuhr am Kasino vorbei, wo eingestaubte Palmen und Kakteen den Vorhof zierten; und schließlich rollte er über die viereckige platia, wo einige Männer im kühlen, tiefen Toreingang zum Club herumstanden und plauderten.

Madame Lafarge ließ den Landauer anhalten.

Ein junger Mann löste sich träge aus der Gruppe. Seine Miene wirkte leicht gelangweilt und arrogant, er war größer als die meisten Franzosen, hatte dunkle Augen und zusammengewachsene Augenbrauen, eine auffällig hohe, flache Stirn und dunkles, welliges Haar, das glänzte wie das Fell eines schwarzen Windhunds. »Unsere persische Miniatur«, hatte ihn die dicke amerikanische Frau des dänischen Botschafters einmal genannt und sich mit dieser geistreichen Bemerkung zur intellektuellen Führerin Herakleions aufgeschwungen, einer Stadt, in der jeder, wenn er nur dreist genug war, jede gewünschte Rolle für sich beanspruchen konnte. Der junge Mann hatte den Titel scheinbar gleichmütig hingenommen, insgeheim jedoch dafür gesorgt, dass er nicht in Vergessenheit geraten konnte.

In einem Tonfall, der eher nach einem Befehl klang als nach einem freundlichen Angebot, sagte Madame Lafarge: »Wenn Sie wollen, können wir Sie zur Gesandtschaft mitnehmen.«

Ihre dröhnende Stimme brach überraschend laut aus dem üppigen Busen hervor. Der junge Mann nahm das Angebot dankend an und setzte sich neben Julie auf den strapontin. Ihm gegenüber saß schweigend der Botschafter, sein Vorgesetzter, mit seinem majestätischen Bart. Der hochgewachsene Lakai verharrte in aufrechter Haltung neben der Kutsche, die Augen unverwandt auf die platia gerichtet; die Spitzen seines langen, herunterhängenden Schnurrbarts reichten bis an die Borte seines scharlachroten Kragens. Madame Lafarge richtete das Wort an die übrigen Männer:

»Ich habe Sie nicht beim Rennen gesehen?«

Ihre Liebenswürdigkeit konnte den Tadel in ihrer Stimme nicht verbergen. Sie fuhr fort: »Ich hoffe, Sie gleich in der Gesandtschaft begrüßen zu können.«

Mit einer Neigung des Kopfes, die der Kaiserin Theodora würdig gewesen wäre (mit der sie, wie ihr einmal jemand gesagt hatte, eine gewisse Ähnlichkeit haben sollte), wies sie den Lakaien an weiterzufahren, und schon rollte der große Landauer mit der prächtigen scharlachroten Gestalt auf dem Kutschbock über den sonnenbestrahlten Platz davon. Die französische Gesandtschaft lag, ein wenig zurückgesetzt und durch ein großes Gitter geschützt, an der Hauptstraße der Stadt. Wie die meisten Häuser war sie aus weiß geputztem Lehm erbaut. Innen war es kühl und dunkel, die Jalousien waren heruntergezogen, und das Licht einzelner Kerzen spiegelte sich angenehm in den polierten Böden. Vergoldete Stühle standen in Gruppen angeordnet im Raum, dazwischen kleine Tische voller hoher Gläser und Flaschen mit farbigem Sirup. Madame Lafarge ließ die Augen prüfend durchs Zimmer schweifen, wie sie es an jedem Sonntagabend getan hatte, seit Julie denken konnte.

»Die Kronleuchter können jetzt angezündet werden«, raunte Ihre Exzellenz dem Lakaien zu, der ihnen ins Haus gefolgt war.

Madame Lafarge, Julie und Armand schauten schweigend zu, wie die Kerzen in den Kronleuchtern unter der Berührung des Lakaien zu kleinen Lichtpfeilen entflammten. Missvergnügt verglich Madame Lafarge die fahle gelbliche Gesichtsfarbe ihrer Tochter mit der warmen rosigen Blässe des Sekretärs. Der beobachtete Gegensatz gab ihrer Stimme eine leichte Schärfe: »Julie, du gehst jetzt besser in dein Zimmer und nimmst deinen Hut ab.«

Als ihre Tochter gegangen war, sagte sie, an den Sekretär gewandt: »Julie sieht krank aus. Der heiße Sommer bekommt ihr nicht. Aber was soll man machen? Ich kann Herakleion nicht verlassen.«

»Natürlich nicht«, murmelte der Sekretär. »Das gesellschaftliche Leben Herakleions würde zusammenbrechen. Ihre Sonntagabende … die Rennen … die Picknicks …«

»Unmöglich«, rief sie entschlossen. »Man ist dem Land, das man vertritt, etwas schuldig. Mag die Politik auch Männersache sein, die soziale Verpflichtung der Frauen ist nicht minder wichtig. Es handelt sich um eine große Aufgabe, Armand, und für eine solche Aufgabe muss man bereit sein, die eigene Bequemlichkeit zu opfern.«

»Und die eigene Gesundheit … die Gesundheit der eigenen Kinder«, fügte er hinzu und schaute hinunter auf seine rosigen Fingerspitzen.

»Wenn es sein muss«, erwiderte sie seufzend, fächerte sich ein wenig Luft zu und wiederholte dann: »Wenn es sein muss.«

Das Haus füllte sich allmählich. Ein älterer kleiner Grieche, dessen safrangelbe Gesichtsfarbe durch das herrliche Weiß seiner Haupt- und Schnurrbarthaare eigenartig kontrastiert wurde, schickte sich an, Madame Lafarge seine Aufwartung zu machen. Wenn sie mit ihm sprach, blickte sie über das breite Plateau ihres Busens hinweg auf seinen weißen Schopf.

»Wie herrlich kühl es bei Ihnen ist«, murmelte er, während er ihre Hand küsste. »Kaum zu glauben bei der Hitze draußen.«

Diese Bemerkung machte er jeden zweiten Sonntag.

Monsieur Lafarge trat hinzu und schloss den kleinen griechischen Bankier in die Arme.

»Wie ich höre«, sagte er, »gibt es wieder mal Probleme auf den Inseln.«

»Ja, und wir sollten die Sache keinesfalls den Davenants überlassen«, sagte Christopoulos mit einem abfälligen Lächeln.

»Aber das ist genau das, was ich Ihnen schon immer gesagt habe«, erwiderte der französische Gesandte und zog den kleinen Griechen in eine Zimmerecke. »Sie wissen doch, wie diese Engländer sind. Man sieht sie nicht kommen, sie drängen sich unmerklich in alles hinein, bis man eines Tages die Augen aufschlägt und erstaunt feststellt, dass sie nicht mehr wegzudenken sind. Sie machen einen großen Fehler, mein lieber Freund, wenn Sie den Davenants gestatten, auf den Inseln Zwietracht zu säen. Haben Sie schon vergessen, dass ein Davenant der letzten Generation es sogar zum Präsidenten der Inseln gebracht hat?«

»Sie sind schon jetzt praktisch Könige dort. Manchmal frage ich mich, was der Präsidententitel da noch für einen Unterschied macht.«

Lafarge ließ seine Blicke durch den großen Salon und die angrenzenden Flure schweifen, doch überall sah er nur die im täglichen Umgang vertraut gewordenen Gesichter. Erleichtert kehrte er zum Angriff zurück.

»Wie ich weiß, geben Sie sich gern sarkastisch. Erlauben Sie mir trotzdem, Ihnen einen kleinen Rat zu erteilen. Es geht gar nicht um Königtum oder Präsidentschaft. Es geht darum, dass auf den Inseln ein vollständiger Umbruch zu befürchten ist. Die Inseln sind klein, aber von großem strategischem Wert. Denken Sie nur daran, dass Italien bereits ein Auge auf sie geworfen hat … Die Davenants sind Demokraten und haben den Inselbewohnern stets Freiheit gepredigt. Der Reichtum der Familie ermöglicht vieles. Können Sie sich die Existenz eines unabhängigen Archipels wenige Meilen vor Ihrer Küste vorstellen?«

Glühende Röte kroch unter die gelbliche Haut des Bankiers.

»Sie gebrauchen starke Worte.«

»Die Situation rechtfertigt starke Worte.«

Das große Zimmer war jetzt voller Menschen. Sie standen in kleinen Gruppen beisammen, lachten und plauderten. Alexander Christopoulos hatte einmal geprahlt, er bräuchte sich in einem beliebigen Salon in Herakleion nur umzuschauen, um aus der Zusammenstellung der Gesprächspartner auf den Inhalt ihrer Gespräche schließen zu können. Er behauptete auch, allein am Gesichtsausdruck der dänischen Exzellenz ablesen zu können, ob sie sich für den Nachmittag mit einem neuen Epigramm gerüstet hatte oder nicht. Er stand jetzt neben der dänischen Exzellenz, die ihn freundlich beäugte. Sie war dick und dümmlich, aber von gutmütigem Wesen, und sie besaß einen gewissen Grundstock an wahrer Menschlichkeit, die den meisten ihrer Kolleginnen fehlte. Alexanders sorgfältig formuliertes Englisch drang durch das babylonische Sprachgewirr an die Ohren seines Vaters …

»Kaiserin Eugénie führte die Mode ein, das décolleté in der Form zu tragen, in der sich das Wasser bei einem Bad um die Schultern schließt …«

Lafarge fuhr fort: »Die Davenants sind gerissen. Sie halten sich abseits. Sie verkehren mit uns, aber sie vermischen sich nicht mit uns. Wie ein Ölfleck auf dem Wasser. Oder wissen Sie etwa, wo William Davenant sich in diesem Moment aufhält?«

»Ich glaube, er hat gerade Ihr Haus betreten«, erwiderte Christopoulos trocken.

Lafarge schaute sich um und sah, wie der Neuankömmling sich über die Hand der Gastgeberin beugte. Er war stets höflich, wirkte aber oft geistesabwesend; seine Augen ruhten selten auf der Person, mit der er gerade sprach. Hinter ihm stand ein großer, schlaksiger Jüngling; er schaute sich neugierig unter den Gästen um, und die Frauen betrachteten ihn mit Interesse. Man hatte den Eindruck, ein kurzes Zauberwort könnte ihn jeden Moment aus dem Zimmer verschwinden lassen, so unpassend wirkte seine Anwesenheit.

Die hohen Wandspiegel reflektierten das Kerzenlicht und wechselnde Bilder jener geisterhaften Gesellschaft, die durch die Zimmer schlenderte und höflich Konversation trieb.

»Wenigstens ist er nicht auf den Inseln«, sagte Christopoulos.

»Nun«, entgegnete Lafarge, plötzlich matt geworden, »ich neige vielleicht dazu, die Rolle der Inseln zu übertreiben. Es ist manchmal schwierig, den richtigen Sinn für die Proportionen zu wahren. Herakleion ist ein kleiner Ort. Man vergisst, dass man sich nicht am Nabel der Welt befindet.«

Er hätte nicht sagen können, woher diese plötzliche Mattigkeit kam, doch als er die lockere, hochgewachsene Erscheinung des jungen Davenant erblickte, überkam ihn ein gewisser Widerwille gegen das ewig gleiche Geschwätz seiner Gäste, den farbigen Sirup und die künstlich beleuchteten Zimmer, aus denen man das Sonnenlicht so sorgfältig verbannte. Mit seiner gelben Haut wirkte der kleine Christopoulos wie eine Pflanze, der man das Licht entzogen hatte. Sein schneeweißes Haar sah aus, als habe er es absichtlich bleichen lassen.

Der Grieche beeilte sich, den Worten des Gesandten sanft zu widersprechen: »Ganz bestimmt nicht, liebe Exzellenz, ich glaube nicht, dass Sie die Rolle der Inseln überschätzen. Wie Sie sagten: Die Existenz eines unabhängigen Archipels wenige Meilen vor unserer Küste könnten wir auf keinen Fall dulden. Lassen Sie sich nicht durch meinen Sarkasmus zu der falschen Annahme verleiten, ich könnte die Rolle der Inseln unterschätzen – und gewiss unterschätze ich nicht die Ehre, die uns Ihr Land erweist, indem es sich für die Politik unseres Landes interessiert. Die Freundschaft Frankreichs …«

Während sich Christopoulos in liebenswürdigen Nichtigkeiten verlor, versuchte der französische Gesandte, seine vorübergehende Verstimmung zu unterdrücken und seine gewohnte Gelassenheit wiederzufinden.

»Sie werden an meinen Rat hinsichtlich der Davenants denken?«

Christopoulos schaute zu William Davenant hinüber, der höflich, doch wie immer geistesabwesend Madame Lafarges Worten lauschte.

»Es ist ein Skandal«, fuhr sie fort, nachdem ihr Gespräch durch die Begrüßung anderer Neuankömmlinge mehrmals unterbrochen worden war. »Es ist wirklich ein Skandal, dass das Museum ohne Katalog auskommen soll …«

»Ich werde daran denken«, nickte Christopoulos. »Und ich werde Alexander bitten, den jungen Davenant ein wenig abzulenken. Ein Davenant weniger, der uns Schwierigkeiten machen kann.«

»Ein Schuljunge!«, schnaubte der Gesandte.

Christopoulos schürzte die Lippen und wiegte bedächtig sein weißes Haupt.

»In diesem Alter ist die Begeisterungsfähigkeit am größten. Und die Inseln bieten ausreichend Stoff für romantische Phantastereien. Bedenken Sie, sein Großvater hat dort ein Jahr lang regiert.«

»Sein Großvater? Un farceur!«, versetzte Lafarge.

Christopoulos nickte, und die beiden Männer schauten lächelnd zu dem jungen Mann hinüber, der von ihrem Gespräch nichts ahnte. Aber ihre Gedanken waren bereits mit anderen Dingen befasst. Madame Lafarge zeigte sich verärgert darüber, dass ihr Gatte dem geselligen Aspekt ihres wöchentlichen Empfangs keine größere Aufgeschlossenheit entgegenbrachte. Zwar wünschte sie sich für jede Zusammenkunft in ihrem Hause eine gewisse politische Atmosphäre, gleichzeitig verabscheute sie jedoch alle politischen Gespräche, die ihre Gäste des Gastgebers und sie selbst eines cavalier servente zu berauben drohten. Daher schaute sie, während sie mit William Davenant plauderte, so lange tadelnd zu Christopoulos hinüber, bis der kleine Grieche ihren missfälligen Blick bemerkte und gehorsam das Zimmer durchquerte, um ihrer wortlosen Vorladung Folge zu leisten.

William Davenant wandte sich erleichtert ab; er kannte seine Pflichten gegenüber Madame Lafarge, erfüllte sie aber nur widerwillig und ohne Freude. Das wärs wieder mal für einen Monat, dachte er, denn er ging mit Recht davon aus, dass man an den drei darauffolgenden Sonntagen nun nicht mehr mit seinem Erscheinen rechnen würde. Er schaute sich nach seinem Sohn um, der bereits in die Fänge der Schwestern Christopoulos geraten war. Sie hatten ihn nebst zwei russischen Sekretären zu einem Gesellschaftsspiel genötigt und stießen in regelmäßigen Abständen kleine, schrille Jauchzer aus, was offenbar ihrer Vorstellung von Fröhlichkeit entsprach. Sie hatten Julian Davenant auf dem vergoldeten, mit imitierten Gobelins bedeckten Sofa in ihre Mitte genommen. Hinter dem Sofa stand, die feingliedrige, orientalische Gestalt in einen traditionellen Gehrock gezwängt und einen schwarzen Wollfez auf dem Kopf, der persische Gesandte und lauschte dem Spiel mit einem sanften, trägen Lächeln. Er verstand nur wenig Französisch und war nicht sehr beliebt in Herakleion. Seine Sprachkenntnisse reichten nicht aus, die Damen zu unterhalten, daher umlagerte er die jüngeren unter ihnen mit einer Mischung aus Demut und Würde aus dem sicheren Hinterhalt.

William Davenant hielt einen Moment lang inne, schenkte seinem Sohn einen mitfühlenden Blick und wandte sich dann wieder den anderen Gästen zu, um dem Einfluss und der Mode seinen monatlichen Tribut zu zollen. Die dänische Exzellenz flüsterte hinter ihrem Fächer mit Alexander Christopoulos, und der junge Mann hob sein Monokel, um den Engländer genauer zu betrachten. Der rot livrierte Lakai bot mit ernster Miene Sandwiches an.

»Ungenießbar«, sagte Alexander Christopoulos, nahm ein Sandwich und versteckte es unter seinem Stuhl.

Wie mutig dieser junge Mann war! Wie dreist!

»Julie könnte Sie sehen«, kicherte die dänische Exzellenz.

»Und wenn schon«, gab er zurück.

»Sie haben keinen Respekt, keine Hochachtung«, schalt sie ihn.

»Für maman Lafarge? La bonne bourgeoise!«, rief er, wenn auch mit gedämpfter Stimme.

»Alexander!«, schimpfte sie, aber ihr Tonfall verriet: »Ich bete Sie an.«

»Mit irgendetwas muss man sich im Leben hervortun«, hatte sich der junge Christopoulos einmal geschworen. »Ich werde es mit Dreistigkeit versuchen. Ich werde ganz Herakleion imponieren, alle werden mich bewundern, und niemand wird es wagen, mich in die Schranken zu weisen.«

Folglich ging er für eine Weile nach Oxford, tat so, als könne er nur noch mit Mühe Griechisch sprechen, spickte sein Englisch mit amerikanischen Slangausdrücken, gründete einen Poloclub und stieg auf einen Einspänner mit amerikanischem Traber um. Er war rundum erfolgreich. Anders als manch bedeutenderer Mann hatte er sein Ziel erreicht. Überdies wusste er, dass Madame Lafarge ihm ihre Tochter geben würde. Er bräuchte sie nur darum zu bitten.

»Soll ich Julie dazu bringen zu singen?«, fragte er unvermittelt die dänische Exzellenz, während seine Blicke in der wogenden Menschenmenge bereits nach dem Opfer dieses klassischen Scherzes im Gesellschaftsleben von Herakleion Ausschau hielten.

»Alexander, Sie sind zu grausam«, murmelte sie.

Er fühlte sich geschmeichelt in seiner Selbsteinschätzung als unwiderstehlicher Autokrat und Herzensbrecher. Wie er seinen Freunden im Club erzählte, duldete er die dänische Exzellenz, weil sie an nichts anderes dachte als an ihn. Sie wiederum prahlte in ihrer gutmütigen Art bei ihren Freundinnen: »Vielleicht bin ich verrückt. Aber eine Frau, die das Ausmaß der männlichen Eitelkeit erkannt hat, kann nicht vollkommen verrückt sein.«

Julie Lafarge, der man immer zu verstehen gegeben hatte, dass sie eines Tages den ungestümen Alexander heiraten würde, war zu wohlerzogen, um auf die dänische Exzellenz eifersüchtig zu sein. Unter dem schädlichen Einfluss ihrer Freundin, Eve Davenant, unternahm sie zwar gelegentlich den Versuch, dem jungen Mann zu gefallen, doch es waren bemitleidenswerte, groteske Versuche, geboren aus dem Verlangen, seine Huldigung zu erzwingen und ihm Komplimente über eine Schönheit zu entlocken, die sie nicht besaß. Immerhin war sie ehrlich genug, sich nicht der Illusion hinzugeben, sie habe damit Erfolg gehabt, aber sie gab sich der Illusion hin, dass es ihm Freude machte, sie singen zu hören. Im Augenblick stand sie neben einem der kleinen Tische und goss bunten Sirup in die Gläser eben eingetroffener Gäste. In ihrem weißen Musselinkleid wirkte sie noch blasser als sonst. Ihre dünnen braunen, mit kurzen schwarzen Härchen bedeckten Arme ragten unvorteilhaft aus den kurzen Ärmeln ihres Kleides hervor.

In einem der großen Wandspiegel hatte sie Alexander auf sich zukommen sehen. Madame Lafarge hielt große Stücke auf diese Spiegel, mit deren Hilfe ihre Salons stets zweimal so voll erschienen, als sie es in Wirklichkeit waren.

Alexander brachte seine Bitte in einem Tonfall vor, der sowohl flehentlich als auch zwingend klang; auf Julie jedenfalls wirkte er unwiderstehlich. Dennoch wagte sie es, ihm zu widersprechen: Es seien zu viele Menschen da, die Musik würde die Gespräche unterbrechen, ihre Mutter könnte verärgert sein. Doch alle, die in der Nähe standen, unterstützten Alexanders Bitte, und Madame Lafarge ermunterte ihre Tochter mit einem so majestätischen Nicken, dass jeder Widerstand zwecklos war.

Die Hände locker gefaltet, stand Julie in einer oftmals geprobten und für schicklich befundenen Haltung neben dem offenen Klavier, während sich die Gäste fürs Zuhören rüsteten. Alexander, der sie begleiten sollte, ließ die Finger nachlässig über die Tasten gleiten. Stühle wurden gerückt, die Gäste strömten aus den Fluren und angrenzenden Zimmern in den Salon, um sich auf die noch freien Stühle zu setzen oder an Türrahmen und Wänden zu lehnen. Lafarge kreuzte die Arme vor der Brust, befreite dann seinen Bart mit einer raschen Aufwärtsbewegung des Kinns aus der Umklammerung und lächelte seiner Tochter ermutigend zu. Die Gespräche verebbten zu einem Flüstern, das Flüstern verwandelte sich in andächtige Stille. Dann schlug Alexander ein paar einleitende Akkorde an, und Julie begann zu singen. Sie sang ziemlich scheußlich und mit Vorliebe Lieder der deutschen Romantik; im ganzen Raum gab es nur drei Menschen – sie selbst, ihren Vater und ihre Mutter –, die von ihrem Talent überzeugt waren. Trotzdem bekam sie großen Applaus, wurde mit Gratulationen überschüttet und zu einer Zugabe genötigt.

Julian Davenant nutzte den allgemeinen Aufruhr, um sich dem hartnäckigen Zugriff der Schwestern Christopoulos zu entziehen. Er schlich zu einem Fenstersims, wo er sich ein wenig hinter der steifen Barockgardine verbergen konnte. Schmale Sonnenlichtstreifen drangen durch die Jalousien, und wenn er durch ihre Ritzen schielte, konnte er die Spitzen der Palmen sehen, die im Vorhof wuchsen, und eine im Schatten wartende Kutsche. Das Pferd trug eine dünne braune Decke, der Fahrer selbst lag schlafend auf den Ledersitzen, einen Fliegenwedel locker in der Hand. Julian konnte das schrille Quietschen der Straßenbahn hören, wenn sie um eine Ecke fuhr, und den hellen Klang ihrer Glocke. Er wusste, jenseits der weißen Stadt lag blau das Meer, und draußen im Meer lagen die Inseln, wo dunkle Weintrauben in der Sonne trockneten, um zu süßen Korinthen zusammenzuschrumpfen, während in diesem verdunkelten, von Kerzen künstlich erleuchteten Raum Julie Lafarge »Im wunderschönen Monat Mai« intonierte.

Ein neuer Gast schien angekommen zu sein, denn am anderen Ende des Zimmers, an der Tür, die auf den Absatz oberhalb der Treppe führte, sah Julian eine gewisse Unruhe entstehen, die jedoch sofort gedämpft wurde, um Julies Vortrag nicht zu stören. Julian erkannte die kleine, stämmige, ältere Frau, die nach dem Ersteigen der Treppenstufen nach Atem rang. Sie trug ein fließendes kupferfarbenes Gewand, Goldreifen an den bloßen Armen und ein Stirnband aus vergoldeten Blättern. Sie war eine bekannte Sängerin, für die Julian bislang weder besondere Neigung noch Abneigung empfunden hatte. Allerdings hatte er an ihr stets gewisse klassische Züge wahrgenommen, was bei ihrer gedrungenen, fast schon grotesken Hässlichkeit besonders bemerkenswert war. Zwar war sie nicht zwergwüchsig, doch verlieh ihr ihre enorme Leibesfülle das Aussehen einer Zwergin; gleichzeitig jedoch stellte sie für Julian eine Verkörperung des Reichtums ihres Landes dar, war sie für ihn eine Art Demeter der griechischen Inseln, obgleich er sich die Göttin Demeter stets mit hellem Haar vorgestellt hatte, gelb wie das Korn, über das sie herrschte, und diese Frau hatte blauschwarzes Haar, dunkelviolett wie die Trauben, die auf den Inseln wuchsen. Er hatte sie oft singen hören und hoffte sehr, dass sie auch diesmal in ihrer Eigenschaft als Künstlerin gekommen war. Dies war umso wahrscheinlicher, als ihre Kleidung auf einen geplanten Auftritt hindeutete, und die Idee, eine Frau aus dem Volk könnte Madame Lafarges Haus als Gast betreten, war einfach abwegig, mochte es sich auch um eine berühmte, in den Hauptstädten Europas gefeierte Künstlerin handeln. Er sah Lafarge und seine Frau auf Zehenspitzen zu ihr gehen und bemerkte die gönnerhafte Miene der Frau des Gesandten, als diese der Künstlerin die Hand zur Begrüßung reichte.

Applaus brandete auf, als Julie ihr Lied beendet hatte. Anschließend wurde die griechische Sängerin in den Raum geführt, und es entstand Bewegung unter den Gästen, die sich zu neuen Gruppen zusammenfanden. Alexander Christopoulos verließ den Platz am Klavier und gesellte sich zu dem jungen Davenant am Fenster. Er wirkte gelangweilt, angewidert.

»Das ist ja wirklich eine Zumutung. Da ist es besser, dem Schweigen der Palmen zuzuhören«, seufzte er. »Sie sind nicht musikalisch, nicht wahr, lieber Julian? Dann können Sie sich auch nicht vorstellen, was ich durchleide. Haben Sie Frau Kato schon einmal singen hören?«

Julian bejahte.

»Ziemlich unkultiviert«, meinte Christopoulos hochmütig. »Jede beliebige Landarbeiterin kann genauso gut singen. Aber für Paris war es etwas Neues, also tobte Paris. Sie und ich, mein lieber Julian, haben dergleichen schon hundertmal gehört. Sollen wir nicht lieber gehen?«

»Ich muss auf meinen Vater warten«, erwiderte Julian, der seinen Gesprächspartner verachtete. »Wir wollen anschließend noch mit meinem Onkel essen.«

»Eigentlich müsste ich auch auf meinen Vater warten«, antwortete Christopoulos, beugte sich weit zu dem englischen Jungen hinüber und raunte ihm mit vertraulicher Stimme zu: »Wissen Sie, mein lieber Julian, in unseren Kreisen traut man Ihrem Vater nicht. Aber was sind diese Kreise schon? Un tas de rastas. Meinen Sie, ich werde noch lange hierbleiben? Nein, nein, ohne mich. Je me fiche des Balkans. Und Sie? Wollen Sie sich auf Ihren Inseln lebendig begraben lassen, Oliven anbauen und Weintrauben züchten? Hm? Ich meine, das war etwas für frühere Generationen. Was habe ich mit einem Bankhaus in Herakleion zu schaffen, was verbindet Sie mit ein paar Weinbergen an der Küste? Ich werde heiraten und den Rest meines Lebens in Paris verbringen.«

»Sie sind sehr ehrgeizig«, erwiderte Julian mild.

»Natürlich bin ich ehrgeizig! Soll ich Ihnen sagen, warum? Gestern war mein fünfundzwanzigster Geburtstag. Herakleion hängt mir zum Halse raus …«

»Sie haben es erobert«, entgegnete Julian, »haben es ausgepresst wie eine Zitrone, jetzt erscheint es Ihnen reizlos und ausgetrocknet.«

Der andere schaute ihn misstrauisch an.

»Wollen Sie sich über mich lustig machen? Lassen Sie doch diesen verfluchten Gleichmut, Julian. Ich glaube, meine Familie misstraut Ihrer Familie mit Recht. Also gut: Ich habe Herakleion erobert. Aber glauben Sie mir, die Stadt ist es nicht wert, erobert zu werden. Verschwenden Sie Ihre Jugend bloß nicht an diese lächerlichen Weinberge. Kommen Sie mit mir! Lassen Sie die Inseln fahren. Die sind schon immer ein Unruheherd gewesen, und jetzt scheint es dort wieder einmal loszugehen. Das sind doch nur ein paar winzige Flecke auf der Landkarte. Hören Sie nicht, wie Paris und die übrige Welt nach Ihnen rufen?«

Julian, der Alexander nur anzusehen brauchte, um die lächerliche Intrige zu durchschauen, wurde der Pflicht, antworten zu müssen, gnädig enthoben, denn in diesem Moment fing Madame Kato zu singen an. Sie sang ohne Begleitung, mit einer seltsam kehligen Stimme, die gelegentlich etwas nasal klang, Lieder ihres Volkes – Lieder, die sich, wie Alexander Christopoulos gesagt hatte, nicht von denen unterschieden, die auf den Straßen und Feldern gesungen wurden, doch verlieh sie dieser halb melancholischen, halb emotionalen Bauernmusik, deren Rhythmus harter, körperlicher Arbeit entsprungen war, den Glanz einer großen Kunst. Und während er ihr zuhörte, dachte Julian, dass durch ihren Vortrag das klassische, statuarische Element ihrer Person noch stärker zum Vorschein kam und nun alles überschattete, was an ihrer Erscheinung grotesk hätte wirken können. Sie war tatsächlich eine Demeter der Weinberge. Sie hätte im prallen Sonnenschein stehen und singen sollen, nicht unter dem blassen Blendwerk der Kerzen.

»Vollkommen unkultiviert«, wiederholte der junge Christopoulos und zuckte gelangweilt mit den Schultern. »Deshalb war sie in Paris auch so beliebt: als Kontrastprogramm. Sie ist schlau genug, um zu wissen, dass alle Kunst von Kontrasten lebt.«

Damit ließ er Julian stehen und durchquerte den Raum, um der dänischen Exzellenz dieses gefällige Epigramm zu Gehör zu bringen. Madame Lafarge schaute in die Runde, um die Reaktion des Publikums auf diese Neuerung in der Gestaltung ihres sonntäglichen Empfangs zu prüfen. Doch das Publikum wartete noch auf eine Meinungsäußerung, der es sich gefahrlos anschließen konnte. Bald war das Wort »unkultiviert« in aller Munde. Julian blieb, durch seine natürliche Scheu festgehalten, am Fenster stehen, schaute zu den Kronleuchtern hinauf und betrachtete ihr Spiegelbild in den glänzenden Böden; er sah die Gesichter der Menschen, die der Sängerin zugewandt waren, und er sah ihre Hinterköpfe in den großen Spiegeln; er sah Armand, den französischen Sekretär mit dem Gesicht eines persischen Prinzen, Madame Kato roten Sirup einschenken. Er wäre gern zu ihr gegangen, hätte gern mit ihr gesprochen, aber seine Füße wollten ihn nicht vorwärtstragen. Er fühlte sich ausgeschlossen vom Geplauder und leichtfertigen Gelächter der übrigen Gäste.

Mademoiselle Lafarge, die ihn allein am Fenster stehen sah, ging verlegen, mit der eher rührenden Anmut einer jungen Gastgeberin auf ihn zu.

»Wissen Sie, Madame Kato ist eine gute Freundin von Eve«, sagte sie. »Wollen Sie nicht kommen und sich ein wenig mit ihr unterhalten?«

Auf diese Weise von der eigenen Unentschlossenheit erlöst, folgte er ihr dankbar. Die Sängerin stand neben dem Klavier und nippte an ihrem roten Sirup. Der persische Botschafter mit dem schwarzen Fez stand in ihrer Nähe und lächelte sanft.

»Julian Davenant. Sie werden sich nicht an mich erinnern«, sagte der Junge mit tiefer, schüchterner Stimme. Er hatte unwillkürlich auf Griechisch zu sprechen begonnen, weil er das Gefühl hatte, die französische Sprache könne in Gegenwart dieser so herrlich hellenischen Frau nur anmaßend klingen. Armand hatte sich entfernt, sie waren allein, umfangen nur vom traurigen Lächeln des Persers.

Kato stellte das Glas mit rotem Sirup auf das Klavier, lehnte sich an das Instrument und stemmte beide Arme in die Hüften, um sich mit dem jungen Engländer zu unterhalten – wie eine Bauersfrau, die in der offenen Tür ihres Hauses lehnt, um in der Kühle der Abenddämmerung ein wenig mit der Nachbarin zu tratschen. Ihre kleinen Augen wirkten wach und lebendig. Die Muskeln ihrer Arme und ihres gewaltigen Nackens wölbten sich unter dem kupferfarbenen Gewand, so als verlange es sie danach, ihre Arbeit in den Weinbergen wieder aufzunehmen. In ihren Worten schwang der leichte Akzent der Inseln mit, weich und verwaschen. Dieser Akzent war Julian Davenant vertrauter als das harte Griechisch, das in der Stadt gesprochen wurde; es war die Sprache der Frauen, die ihn großgezogen hatten, die Sprache der Frauen von den Inseln, die im großen Haus seines Vaters an der platia von Herakleion seine Kindermädchen gewesen waren. Diese vertrauten Klänge erreichten ihn nun durch die volle Stimme der Sängerin in dem von kostbaren Kronleuchtern erhellten Salon.

»Eve. Ich habe sie noch nicht gesehen. Sie müssen ihr sagen, dass ich wieder da bin und dass sie am Mittwoch unbedingt zu meinem Konzert kommen soll. Sagen Sie ihr, ich werde ein Lied für sie singen, aber alle anderen Lieder müssen meinem Publikum vorbehalten sein. Ich habe aus München ein neues Repertoire mitgebracht, das Herakleion besser gefallen wird als die Volksmusik, die es verachtet.«

Sie lachte.

»Ich habe dreißig Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass der größte Teil der Menschheit die Kunst des eigenen Landes verschmäht. Nur das Exotische lässt das modische Ohr aufhorchen. Aber Eve sagte mir, Sie machen sich ohnehin nicht viel aus Musik?«

»Ihre Musik mag ich sehr.«

»Ich werde Ihnen sagen, warum: Sie sind musikalisch unkultiviert.«

Er schaute sie an. Sie lächelte, und er fragte sich, ob sie die geflüsterten Kommentare im Publikum vernommen hatte.

»Aber das soll nicht sarkastisch klingen«, fügte sie hinzu. »Ich beneide Sie sogar um Ihre Unwissenheit. Ja, ich glaube, ich habe ein Paradox ausgesprochen, die Begriffe Kultiviertheit und Musik können nicht miteinander vereinbart werden. Musik ist eine gefühlvolle Kunst, und wo Kultiviertheit das Haus betritt, flieht die Emotion aus dem Hinterfenster. Wir sollten uns die Kultiviertheit für die Literatur, Malerei, Architektur und Bildhauerei vorbehalten. Musik ist das Medium, dem wir uns zuwenden, wenn diese eher den Intellekt ansprechenden Künste versagen.«

Julian lauschte ihren Worten nicht mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Diese Bäuerin, diese Künstlerin, sprach zu ihm mit der oberflächlichen Leichtigkeit der Salonkonversation; sie gebrauchte Worte, die mit ihrem Aussehen und ihrem Akzent nicht vereinbar waren. Die Lieder des Volkes kamen ganz natürlich von ihren Lippen, die Worte Architektur und Bildhauerei waren irgendwie fehl am Platz. Julian fühlte sich in seiner Empfindsamkeit beleidigt. Demeter bei der Analyse der Künste!

Sie beobachtete ihn. »Nun, mein junger Freund«, sagte sie, »ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Ich habe zu Ihnen als dem Cousin von Eve gesprochen; sie ist zwar noch ein Kind, aber sie versteht mich immer. Sie ist sehr empfindsam, reagiert rein emotional.«

»Ich habe Eve immer als außergewöhnlich kultiviert empfunden«, widersprach ihr Julian.

»Sie haben recht. Wir haben beide recht. Eve ist zwar in vieler Hinsicht noch kindlich, besitzt aber zugleich eine für ihr Alter ungewöhnliche Weisheit. Glauben Sie mir, sie wird zu einer Frau von außergewöhnlicher Anziehungskraft heranwachsen. Leider ist das Leben solcher Frauen voller Gefahren. Doch hat die Vorsehung hier ausnahmsweise einmal Gerechtigkeit walten lassen und ihnen zur Selbstverteidigung natürliche Waffen verliehen. Zu einem Löwen gehören Klauen«, sagte sie lächelnd, »und zu der weiblichen Frau die Gabe, alles durchdringen zu können – sagen Sie, mögen Sie Eve?«

Julian überraschte diese Frage. Wieder ganz der naive Schuljunge, antwortete er: »Sie ist meine Cousine. Ich habe nie viel über sie nachgedacht. Sie ist noch ein Kind. Außerdem habe ich sie noch gar nicht gesehen. Ich bin erst heute Morgen aus England gekommen.«

Mehr als je zuvor waren sie vom Rest der Gesellschaft ausgeschlossen. Madame Lafarge, die gerade mit Don Rodrigo Valdez sprach, dem spanischen Botschafter mit dem lustigen Vogelkopf, warf der Sängerin ab und an verächtliche Blicke zu, sonst verhielt man sich ihr gegenüber völlig gleichgültig. Das Sonnenlicht, das durch die Ritzen der Jalousien drang, war schwächer geworden, die vielen Kerzen übernahmen endgültig die Herrschaft. Einige Gäste waren schon gegangen. Eine Gruppe aufgeregter junger Männer scharte sich um Christopoulos; ihren Gesten war der Gegenstand ihres Gesprächs »örtliche Politik« deutlich anzumerken.

»Ich glaube nicht, dass man noch ein Lied von mir erwartet«, sagte Kato mit einem erneuten Anflug von Ironie. »Kommen Sie mit Eve am Mittwoch zu meinem Konzert? Oder, noch besser, kommen Sie am Mittwochabend nach dem Konzert zu mir nach Hause? Ich werde allein sein, und ich würde mich gern ein wenig mit Ihnen unterhalten.«

»Mit mir?«, gab er unwillkürlich zurück.

»Vergessen Sie nicht, dass ich von den Inseln komme«, erwiderte sie. »Die Inseln sind meine Heimat, und wenn es in meiner Heimat Probleme gibt, kann ich nicht gleichgültig bleiben. Sie sind sehr jung, Mr Davenant, und Sie sind nicht oft in Herakleion, aber Ihre Zukunft, ich meine, wenn Sie mit Oxford und England fertig sind« – sie holte weit mit den Armen aus, um die fernen Länder zu beschreiben – »liegt auf den Inseln. Sie werden noch viel über sie hören. Einiges davon würde ich Ihnen gern selbst erzählen. Werden Sie kommen?«

Die Künstlerin als Patriotin! Natürlich würde er kommen, er fühlte sich geschmeichelt, ernst genommen, umworben. Mit neunzehn Jahren von einer Sängerin mit Weltruhm eingeladen … Beliebt zu sein, war für ihn eine neue Erfahrung, die ihm eine bislang fremde Größe zu verleihen schien.

»Ja, aber zuerst komme ich mit Eve zum Konzert.«

William Davenant, der sich, erleichtert nach Erledigung seiner monatlichen Pflichten, auf die Suche nach seinem Sohn begeben hatte, trat zu ihnen und verbeugte sich vor Madame Kato, die er sowohl als Sängerin kannte und schätzte wie auch als bedeutende Person in der komplizierten Politik des winzigen Staates Herakleion. Sie hatten im Laufe ihres Lebens viele Stunden mit vertraulichen Gesprächen verbracht, in denen er seine Geistesabwesenheit und sie ihren erworbenen gesellschaftlichen Schliff abgelegt hatte. Er schätzte sie als Ratgeberin in praktischen Fragen und sprach seinem Bruder gegenüber von ihr stets mit Bewunderung.

»Eine bemerkenswerte Frau, Robert, eine wahre Patriotin; geschlechtslos, glaube ich, soweit es ihren Patriotismus betrifft. Malteios, sagst du? Nun, ich weiß. Aber glaube mir, sie benutzt ihn nur für ihre eigenen Ziele! Das können keine geschlechtslosen Ziele sein? Verdammt, man nimmt die Waffen, die einem gerade zur Verfügung stehen. Sie denkt nicht an ihn, nur an ihr unglückliches Land. Sie ist eine Kraft, mit der man rechnen muss. Vergiss ihr Geschlecht! Sicher, das fällt leicht bei einer Frau, die aussieht wie eine Kröte. Du machst den Fehler, die Menschen zu ignorieren, obwohl es Menschen sind, mit denen du zu tun hast. Hör doch, wie sie über sie sprechen: Sie ist eine Inspiration für sie, eine Jeanne d’Arc der griechischen Inseln. Sie arbeitet für sie in Paris, in Berlin und London; sie setzt ihr Geschlecht ein, für sie und nur für sie. Ihr ganzes Leben ist ihnen gewidmet. Sie schenkt ihnen ihre Stimme und ihr Genie.«

Madame Kato wusste nicht, dass er hinter ihrem Rücken so über sie sprach. Hätte sie es gewusst, weder seine Meinung noch die zu ihrer Formulierung notwendige Beobachtungsgabe hätten sie in Erstaunen versetzt, denn sie hatte in seinen Äußerungen stets einen scharfsinnigen, besonnenen Verstand erkannt, einen Mann, der wenig sprach, ernsthaft zuhörte und sich schließlich nüchtern zu einer wohlabgewogenen Meinung bekannte. Madame Lafarge und all die anderen Damen, denen er in der Öffentlichkeit höflichen Tribut zollen musste, hielten ihn für beschränkt und schwerfällig – ein echter Engländer. Die Männer misstrauten ihm und seinem Bruder Robert. Im Süden erzeugt die Schweigsamkeit ebenso großes Misstrauen wie die Schwatzhaftigkeit im Norden.

Die Salons leerten sich. An den heruntergebrannten Kerzen hatten sich lange Zapfen aus Wachs gebildet, die langsam schmolzen und auf das Glas der Kronleuchter tropften. Auf den niedrigen Tischchen standen zahllose Gläser mit bunten Sirupresten. Madame Lafarge wirkte erhitzt und müde, ihre sonntägliche Energie war geschwunden, geistesabwesend schenkte sie den üblichen Abschiedskomplimenten des alten Christopoulos ihr Ohr. Vom angrenzenden Zimmer drang noch immer das Lachen der Schwestern Christopoulos herüber; widerwillig schickten sie sich an, ihr Gesellschaftsspiel zu beenden.

»Komm, Julian«, sagte William Davenant, nachdem er sich höflich von Madame Kato verabschiedet hatte.

Gemeinsam gingen sie die Treppe hinunter und traten hinaus in den Vorhof, wo sie nach der Kühle des Hauses nun wieder die Hitze des Tages begrüßte – nicht die gleißende Hitze der Sonne, sondern die drückende Schwüle der Luft, während der glühenden Nachmittagsstunden aufgesogen. Der prächtige Lakai reichte ihnen ihre Hüte. Sie verließen die französische Gesandtschaft und schlenderten langsam die bevölkerte Straße hinunter.

2

Das Stadthaus der Davenants stand an der platia, im rechten Winkel zum Club. Nach dem Tod des alten Mr Davenant (»Präsident Davenant«, wie sein Spitzname lautete) war der Familienbesitz unter den beiden Söhnen aufgeteilt worden. In Herakleion meinte man, die Brüder hätten um das Landhaus gelost, in Wirklichkeit war die Teilung jedoch in gegenseitigem Einvernehmen zustande gekommen. Es erschien nun einmal am sinnvollsten, William Davenant, den verwitweten, älteren Bruder mit seinem einzigen Sohn, der drei Viertel des Jahres in einem englischen Internat verbrachte, im Stadthaus unterzubringen, das nur fünf Minuten vom Zentralbüro entfernt lag. Für Robert, seine Frau und seine kleine Tochter schien die Abgeschiedenheit des Landhauses und des großen Gartens passender zu sein. Im Übrigen herrschte zwischen beiden Häusern ein so reges Hin und Her, dass sie im Laufe der Zeit praktisch austauschbar wurden.

In der Rue Royale – Herakleion empfand sich als kosmopolitisch, sodass es seiner Hauptstraße einen französischen Namen verliehen hatte – wimmelte es zu dieser Tageszeit von Menschen. Nachdem sie den ganzen Tag der glühenden Hitze wegen hinter geschlossenen Fensterläden in ihren Häusern eingesperrt gewesen waren, suchten sie am Abend nach Ablenkung und kühlender Erfrischung. William und Julian Davenant stießen mehrfach mit anderen Menschen zusammen, als sie sich langsam ihren Weg entlang des Bürgersteigs bahnten und sich an den kleinen grünen Tischen vorbeischlängelten, die man vor den unzähligen Cafés aufgestellt hatte. An diesen Tischen saßen Menschen der verschiedensten Nationen, die sich während des Sommers in Herakleion einfanden: alte Spieler, deren schlechter Ruf sie aus Monte Carlo vertrieben hatte, junge Levantiner, Einheimische, die ihren Absinth schlürften, Türken mit rotem Fez, ja sogar einige abenteuerlustige Südamerikaner. Die Straßenbahnen quietschten disharmonisch in ihren Eisenschienen, und vom Kino war das unaufhörliche Bimmeln der Glocke zu hören. Zwischen Straßenbahnschienen und Bordstein zockelten die Mietdroschken dahin, um diese Tageszeit zumeist mit den Familien der Levantiner besetzt. Neben den Männern unter ihren breiten Strohhüten saßen korpulente Frauen, trotz der Hitze in schlichtes Schwarz gekleidet, und fächelten ihre stark gepuderten Gesichter. Ab und zu eilte in leuchtender Livree ein Lakai aus einer diplomatischen Vertretung vorbei.

Während sie sich einen Weg durch die Menschenmenge bahnten, richtete Mr Davenant das Wort an seinen Sohn.

»Wie ich diese Partys hasse! Oft wünsche ich, ich könnte mich aus diesem Leben ganz zurückziehen, und Gott weiß, dass ich nur hingehe, um zu hören, was die Leute reden. Natürlich merken sie das, und sie werden es mir nie verzeihen. Um Herakleion wieder zu versöhnen, wirst du eine Griechin heiraten müssen, Julian.«

»Alexander Christopoulos hat mich heute angesprochen«, sagte Julian. »Er meinte, ich sollte mit ihm nach Paris gehen, mir die große weite Welt anschauen.«

Ihm wurde nicht bewusst, dass er davor zurückschreckte, auch von dem zweiten Gespräch zu berichten, von Madame Kato, die ihn auf das gefährliche Thema der Inseln angesprochen hatte.

Sie hatten das Ende der Rue Royale erreicht und bogen nun ab zur platia, wo die breite Toreinfahrt des Clubs die weiße Häuserfront durch ein riesiges schwarzes Maul verschandelte. An drei Seiten der platia