10,99 €

Mehr erfahren.

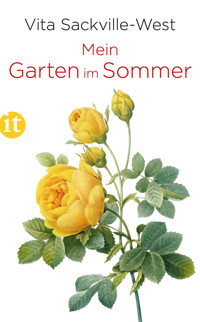

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Vita Sackville-West, Schriftstellerin und begnadete Gärtnerin, hat nicht nur den berühmtesten Garten der Welt – Sissinghurst – geschaffen, sondern ihre Liebe zur Natur auch in ihren legendären, weil ebenso kenntnisreich wie charmanten Gartenkolumnen festgehalten, die hier nach Jahreszeiten geordnet vorgestellt werden.

In »Mein Frühlingsgarten« erzählt sie von beliebten Frühblühern und verschiedenen Narzissenarten, die uns nach den dunklen Wintertagen mit einem wahren Blütenmeer beglücken, preist die Vorzüge des unscheinbaren Waldmeisters, gibt praktische Tipps zum Anpflanzen von Anemonen und Clematis u. v. a. m.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 129

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Vita Sackville-West

Mein Frühlingsgarten

Aus dem Englischen von Gabriele Haefs

Mit farbigen Illustrationen von Pierre-Joseph Redouté

Insel Verlag

März

Eine Winterecke … Und unter »Winter« ist hier die Zeit vom Januar bis zum Ende März gemeint. Ich wünschte, wir hätten einen Namen für diese Zwischensaison, in der der Valentinstag am 14. Februar und der Narrentag am 1. April liegen. Diese Zeit ist weder Fisch noch Fleisch, weder Winter noch Frühling. Vielleicht könnten wir sie »Wintling« nennen, das klingt doch schön altfränkisch, und sie dann einfach hinnehmen wie die Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten?

Es gibt verschiedene Arten von Helleboren, aber die in englischen Gärten vor allem heimischen sind eher unter ihren hübscheren Namen Christrose und Fastenrose bekannt, Helleborus niger und Helleborus orientalis. Warum die weiße Christrose auf Latein »schwarz« genannt wird, konnte ich nicht begreifen, bis mir dann aufging, daß sich dieses Adjektiv auf die Wurzel bezieht; auf jeden Fall weiß ich noch immer nicht, warum beide Arten nicht viel häufiger angepflanzt werden. Sie könnten manchen unbenutzten Winkel füllen; sie stellen keine großen Ansprüche, und sie liefern zu einer Jahreszeit Blumen, in der es nicht viele gibt.

Was ihre Ansprüche angeht, so mögen sie es kalt, nach Westen gerichtet zum Beispiel, oder in einer von Sträuchern beschatteten Nische; sie wollen ziemlich schweren Boden, je feuchter, desto besser; was sie nicht vertragen können, ist karger sandiger Boden, der im Sommer austrocknet. Sie werden auch nicht gern gestört, also pflanzen Sie sie an einer Stelle, an der sie auch bleiben sollen. Wenn Sie Pflanzen kaufen, dann dauert es noch einige Jahre, bis diese Pflanzen mit dem Blühen anfangen, doch dann werden sie immer üppigere Blüten treiben, vor allem, wenn Sie sie ab und zu mit Kompost, alten Blättern oder verrottetem Dung versorgen.

Natürlich ist es billiger, sie aus Samen zu ziehen, statt Setzlinge zu kaufen, und die Samen keimen sehr eifrig, wenn wir sie im Mai oder Juni frisch beziehen, aus dem Garten von Freunden, zum Beispiel.

Christrose und Fastenrose halten sich an den Kalender, was bedeutet, daß zwischen Dezember und April eine von beiden immer in Blüte steht. Die Christrose ist die ideale Schnittblume, sie bleibt in der Wohnung wochenlang frisch, wenn die Stiele angeschnitten werden. Die Fastenrose dagegen ist leider eine unzuverlässige Vasenblume; wenn der Stiel angeschnitten wird, dann bringt sie das manchmal dazu, ihr wunderschönes weinrotes Haupt ein paar Tage lang aufrecht zu halten, manchmal jedoch siecht sie nach derselben Behandlung schon wenige Stunden später kläglich dahin; den Grund für dieses wechselhafte Verhalten habe ich nie feststellen können.

Wer meine Vorliebe für grünliche Blumen teilt, sollte es mit der Korsischen Hellebore (H. corsicus) versuchen, einer zähen, hübschen Pflanze, deren aus dichtsitzenden, seltsam blassen Blüten bestehender Blütenkopf im Garten oder in einer Schüssel mit Wasser von Anfang März bis Mai überlebt. Ehe die Knospen sich öffnen, sehen sie fast aus wie eine Dolde Muskattrauben, doch dann öffnen sie sich zu flachen Blüten, wie winzig kleine blaßgrüne Seerosen (falls Sie sich Seerosen von der Größe eines Pennys überhaupt vorstellen können).

Der März ist der Monat, in dem Tigridien und Gladiolen gepflanzt werden sollten. Beide erzielen für überraschend wenig Geld eine große Wirkung. Ich möchte den in Büchern aufgestellten Regeln kühn widersprechen: Ich finde, daß wir sie durchaus in der Erde lassen und auf den zeitraubenden und ermüdenden Prozeß verzichten können, sie im Herbst auszugraben, sie dann in einem frostgeschützten Schuppen aufzubewahren und sie im Frühling wieder einzugraben. Wenn Sie diesen unorthodoxen Rat, der gar nicht so unorthodox ist, weil er auf Experimenten und Erfahrung beruht, beherzigen, dann möchte ich Ihnen noch dazu raten, sie tief genug zu setzen, um sie vor den wenigen Zentimetern Bodenfrost zu schützen, die es bei uns in normalen Wintern gibt. Natürlich müssen wir damit rechnen, daß einige umkommen, aber nach meiner Erfahrung taucht im Frühling doch ein Großteil wieder auf.

Tigridien, Pfauenblumen, sollten, in so großen Mengen, wie Sie sich das leisten können, an schmalen sonnigen Stellen gepflanzt werden, wie wir sie oft an der Südseite von Häusern finden. Sie werden nicht hoch, auf jeden Fall nicht höher als dreißig Zentimeter, und sie weisen überraschend leuchtende und unterschiedliche Farben auf: Koralle, Orange, Butterblumengelb, Rot und reinstes Weiß. Wenn Sie schon früher Tigridien gepflanzt haben, dann brauchen Sie meine Empfehlungen nicht mehr. Wenn nicht, dann bitte ich Sie, geben Sie ihnen eine Chance, ich glaube, Sie werden überrascht sein.

Auch Gladiolen sollten in diesem Monat oder auf jeden Fall zwischen März und Mai gepflanzt werden, um für neue Blüten zu sorgen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich von den Gladiolen halten soll. Schön, ja, wunderbare Farben, ja, leicht zu schneiden, ja, unersetzlich im August-September-Garten, ja, überragend auf den Blumenausstellungen des Spätsommers, ja, in diesen großen pfauenschwanzähnlichen Formationen, wie Schwerter, die in alle Farbtöne von Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und Sturm getunkt worden sind. Doch danach ist Schluß, und ich sage »Nein.« Es gefällt mir nicht, wie sie unten schon wieder verblassen, noch ehe sie sich oben richtig entfaltet haben. Mir gefällt es nicht, daß sie oben so schwer sind, denn das führt dazu, daß sie aufgebunden werden müssen, wenn wir keine mit Erde befleckte Blume haben wollen, die flach am Boden liegt. Und schließlich mag ich ihr Blumenladen-Aussehen nicht. Nein, ganz allgemein, ich kann die großen Gladiolen nicht lieben. Sie rühren nicht an mein Herz.

Die kleine Gladiolus primulinus ist da schon viel weniger massiv. Vielleicht nicht so protzig, aber für den wählerischen Geschmack viel eleganter. Es gibt sie in einem erstaunlich breiten Farbspektrum.

Es hat mich überrascht und gefreut, in einem Blumenladen auf eine alte Freundin zu stoßen. Ehrlich gesagt, ich hatte sie schon so lange nicht mehr gesehen, daß ich ihre Existenz vollständig vergessen hatte. Dann stellte sich heraus, daß sie sehr viel weniger gepflanzt wird als früher. Das hat offenbar keinen besonderen Grund, schließlich verlangt sie nur ein einigermaßen beheiztes Treibhaus, ist durchaus nicht schwierig und zweifellos eine hervorragende Topfblume. (Als Schnittblume macht sie sich nicht gut.) Ich rede von der Bouvardie.

Auf den ersten Blick könnten wir sie für ein fest zusammengepreßtes Büschel von weißem Jasmin halten, das ein Opfer dieser schändlichen Mode geworden ist, Blumen eine unnatürliche Farbe zu geben, indem man sie in mit Tinte in der gewünschten Farbe verdünntes Wasser stellt. Die Bouvardie hat die rohrförmige Gestalt des Jasmin, sie wächst in Doldentrauben, und jede einzelne Blüte entfaltet sich oben flach und rund wie eine kleine Münze. Sie ist fleischiger als Jasmin und sieht aus, als sollte sie aromatischer riechen als Gardenien oder Stephanotis; unser erster Impuls ist, die Nase hineinzustecken, aber das führt nur zu einer Enttäuschung, ihr wächsernes Aussehen ist durchaus irreführend, diese Blume riecht nach überhaupt nichts.

Immerhin hat sie eine Farbe, darum geht es hier. Wie sollten wir Farben mit Worten beschreiben? Wenn ich sage, Zyklamenrosa oder Kirschrosa oder Rose du Barry oder Persischrot, dann vermittele ich meinen Zuhörern vielleicht einen ganz falschen Eindruck. Ich kann nur sagen, daß diese Bouvardia-Büschel als Kontrast zum Schnee draußen Herz und Auge erwärmen. Sie sehen so freundlich aus wie Glut in einem Kamin.

Übrigens gibt es angeblich Bouvardien mit Geruch: B. jasminiflora und B. longiflora. Beide sind weiß. Müssen wir daraus den Schluß ziehen, daß wir nicht Farbe und Geruch erwarten dürfen? Wäre das zuviel verlangt? Ich kann nur sagen, daß ich auf den Duft verzichten würde, wenn ich nur die übervollen Blütenbüschel in ihrem weichen Rosa und dem tiefen Rosenrot von B. angustifolia oder B. ternifolia sehen könnte.

Sie stammen ursprünglich aus Mexiko, und das große Dictionary of Gardening der Royal Horticultural Society gibt als ihr erstes Auftauchen in England das Jahr 1857 an. Bei allem Respekt, ich glaube nicht, daß das stimmt, denn die Bouvardia wird bereits 1822 in Loudouns Encyclopædia of Gardening erwähnt. Auf jeden Fall ist es heutzutage sehr schwierig, Bouvardien aufzutreiben.

Vor kurzem hatte ich ein seltsames, schönes Erlebnis. Wie und warum spielt keine Rolle, jedenfalls fand ich mich ganz allein in der Halle der Royal Horticultural Society am Vincent Square wieder, nachdem die vierzehntägige Ausstellung abends für den Publikumsverkehr geschlossen worden war.

Und da war ich dann, ganz allein, nicht einmal ein verirrtes Kätzchen trieb sich dort herum. Die Lampen waren noch eingeschaltet, sie verwandelten die riesige Halle in ein Kirchenschiff mit Holztäfelung und strahlten die stummen Blumen auf dem Boden an. Ich hatte das Gefühl, durch eine mit Blumen gepflasterte Kathedrale zu wandern, in der der Duft von Tausenden von Hyazinthen an die Stelle des Weihrauchs getreten war. Ein alter Satz aus dem fünfzehnten Jahrhundert fiel mir ein: »Die blendenden blühenden Felder von Blumen und Kräutern, deren Geruch unsere Nase wie Balsam umschmeichelt, so daß jegliche empfindsame Seele in Entzücken verfallen muß.«

Ich schreibe das jedoch nicht so sehr, um mein Erlebnis zu beschreiben, sondern um Ihnen eindringlich zu raten, auf die vielen kleinen Knollenpflanzen zu achten, die diese Jahreszeit verschönern. Der winzige Krokus zum Beispiel. Manchmal sehen die äußeren Blütenblätter ein wenig aus wie Federn und weisen darunter eine ergänzende Farbe auf, manchmal, wie beim Crocus angustifolius, sind sie goldgelb mit Bronze gefleckt oder anders C. chrysanthus, der weißgefedert und lavendelblau ist. Es gibt zu viele, um hier noch mehr aufzuführen, ein guter Katalog enthält ausführliche Beschreibungen, falls Sie keine Blumenausstellung besuchen können. Sie sind billig und sollten, finde ich, allesamt in einer besonderen Ecke, in einem Steinbecken oder, für das Haus, in einem Alpinum untergebracht werden. Dazu passen die Miniaturnarzissen und natürlich auch die kleinen Irisarten; es gibt eine besonders schöne weinrote Art der I. reticulata, auch J. S. Dijt genannt. Die frühe Traubenhyazinthe, Muscari azureum, vermischt ihre himmelblauen Blütenspeere ganz perfekt, sie ist von fast derselben Farbe wie I. reticulata Cantab.

Die übrigen dieser brillanten kleinen Gesellschaft werden Sie sicher auch nicht ruinieren, und außerdem können Sie in den folgenden Jahren immer neue hinzufügen. Sie brauchen so wenig Platz und sind so willkommen in den Monaten, wenn der Frühling einfach endlos lange herumzutrödeln scheint.

Nach einem meiner Artikel über Topfhaltung von großen Cyclamen hat sich eine interessante Korrespondenz entwickelt. Und dabei scheint sich meine Überzeugung zu bestätigen, daß sie temperamentvoll, individualistisch, erratisch, unvorhersagbar, ungehorsam sind und keinen festen Regeln unterliegen. Wie die Kinder einer großen Familie, jedes wächst in derselben Umgebung auf und erfährt die gleiche Menge an Liebe und Fürsorge, und doch schlägt jedes anders aus. Manche sind umgänglich, andere Schurken und Rebellen.

Aus den Briefen, die ich erhalten habe, entnehme ich die folgenden Tatsachen. Eine Schreiberin teilt mir mit, daß sie ihre alten Knollen in einem Gartenbeet eingepflanzt hat, dann hat sie sie restlos vergessen, weshalb sie zwei Jahre später höchst erstaunt war, als sie plötzlich wieder blühten, sich jedoch zu dem alten kleinen wilden Typus zurückentwickelt hatten, aus dem die Cyclamen der Blumenhändler gezüchtet worden sind. Ein anderer Briefschreiber erzählt mir, daß er eine Knolle siebzehn und eine andere sechzehn Jahre lang aufbewahrt hat, daß jedoch keine sich zu dem alten kleinen Typus zurückentwickelt hat. Ein dritter Schreiber hat jahrelang seine Topfpflanzen im Haus stehen gehabt, und in diesem Jahr haben sich die Blätter erstmals gelblich verfärbt.

Aus einem vierten Brief erfahre ich, daß französische Züchter die Knollen in der Erde vergraben, wovon uns immer abgeraten wird, hier heißt es, wir sollten sie an der Oberfläche lassen, ein harter Klumpen, der sich nackt, braun und den Elementen preisgegeben an der Erdkruste anklammert.

Ach, ach! Was sollen wir von allem bloß halten? Es ist so widersprüchlich und ungereimt. Ich habe langsam das höchst unwissenschaftliche Gefühl, daß Cyclamen ihren ganz eigenen unerklärlichen Charakter haben; den haben wir schließlich alle, warum sollten wir ihn Pflanzen also absprechen?

Und doch stellen die großen persischen Cyclamen mehrere Probleme dar, und ich wünschte, ich wüßte genug, um diese zu lösen.

Um auf ein ganz anderes Thema zu sprechen zu kommen, so hat mir jemand erzählt, daß er in seinem Garten in Buckinghamshire künstlich erwärmte Oliven vor einer Wand aus Ziegeln angebaut hat. Sie tragen zwar keine Früchte, aber ich glaube ihm gern, daß ihr graugrünes Aussehen einen angenehmen Anblick bietet, vor allem im Winter, wenn die meisten Spaliere kahl und blattlos sind. Von Oliven heißt es normalerweise, daß sie »nur in milderen Grafschaften« wachsen können, wozu Buckinghamshire sich nun wirklich nicht rechnen kann; doch andererseits wächst auch in Kew eine auf diese Weise gezogen Olive, jedenfalls war sie jahrelang dort zu sehen. Als Experiment für alle, die sich nach mediterranen Landschaften sehnen, ist sie allemal zu empfehlen.

Als ich kürzlich über Zwiebeln schrieb, die im März gesetzt werden sollten, dachte ich an Acidanthera bicolor, die in Katalogen zumeist unter dem Namen Acidanthera Murielæ angeboten wird. Der korrekte Name ist eigentlich A. bicolor var. Murielæ, aber das nur nebenbei. Solange wir diese liebliche, duftende Sterngladiole überhaupt beziehen können, wird uns seine exakte botanische Beschreibung nicht weiter Kopfzerbrechen machen.

Vielleicht ist es eine Pflanze für den wählerischen, anspruchsvollen Gärtner, nicht für den, der großes Aufsehen erregen will. Sie wird keinen prunkvollen Anblick bieten können. Vielleicht sollten wir sie vor allem als Schnittblume betrachten, denn dann entfaltet sie erst wirklich ihr starkes, süßes Aroma. Schlank und graziös, auf drahtigen, sechzig bis neunzig Zentimeter hohen Stengeln, mit weißen sternförmigen Blüten mit dunkelbraunem Mittelpunkt, stammt sie von den aromatischen Hügeln Abessiniens, und deshalb können wir ihr zu Recht nachsagen, sie »hänge wie ein kostbares Juwel am Ohre eines Äthiopiers« und daß sie sich vor allem an sehr sonnigen, trockenen Orten wohl fühlt und gern über Winter ins Haus geholt und vor Frost und Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt wird.

In diesem Monat und dem nächsten sollten in passenden Zwischenräumen, damit immer Blüten vorhanden sind, die Anemonen gepflanzt werden. Je weiter wir das Pflanzen der Anemonenknollen verteilen, um so länger werden wir Blüten haben. Sie sind außerdem billig, aber ich rate Ihnen, bei einem zuverlässigen Züchter zu kaufen, nicht in einem Discount, wo die Knollen manchmal wochenlang herumliegen, austrocknen und ihre Lebenskraft einbüßen. Ich brauche sie nicht zu beschreiben, wir alle kennen diese dichten, kleinen, billigen Büschel, die im Januar aus Cornwall bei den Blumenkarren eintreffen und die sich zu verblüffender Schönheit öffnen, sowie wir sie von ihrem Gummiband befreit und in Wasser gestellt haben, und die so lange halten, daß wir sie fast schon für unsterblich halten. Bekannt sind die Sorten Anemone St. Brigid und Anemone De Caen. Es gibt noch schönere Anemonensorten, aber diese beiden sind uns vor allem vertraut. Vielleicht sind sie ein wenig ungeschlacht, verglichen mit einem exquisiten Dandy wie der Acidanthera, doch wie nützlich und schmückend! Wir sollten unsere Blumen nicht zu snobistisch sehen. Wir sollten immer auf dem goldenen Mittelweg zwischen Erlesenem und Gewöhnlichem verharren. Selbst im kleinsten Garten ist genug Platz für jeden Geschmack. Ich würde niemals irgendeine Blume verachten, nur weil wir sie überall sehen, solange sie ihre eigene Schönheit besitzt und in einer passenden Umgebung wächst. Der schlichte Fingerhut kann uns soviel Freude machen wie die seltenste Lilie – ach, vielleicht stimmt das nicht so ganz, aber ich hoffe, Sie wissen, was ich meine.