Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Bruder Hilpert und Berengar von Gamburg

- Sprache: Deutsch

Abtei Amorbach, Anno Domini 1426. Bei einem Besuch der Klosterbibliothek stößt Bruder Hilpert auf ein sorgsam gehütetes Geheimnis. Auf einer Burg in der Nähe, so der Bibliothekar der Abtei, werde das verschollen geglaubte Originalmanuskript des „Parzival“ aufbewahrt. Von der Nachricht fasziniert, macht sich der Detektiv im Mönchshabit auf den Weg, um das kostbare Relikt zu begutachten. Wider Erwarten fällt der Empfang auf Burg Wildenberg jedoch alles andere als freundlich aus, nicht lange, und Hilpert gerät in große Gefahr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

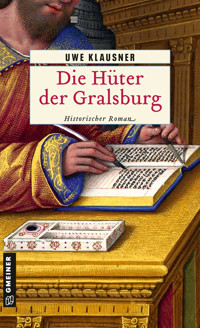

Uwe Klausner

Die Hüter der Gralsburg

Bruder Hilperts neunter Fall

ZUM BUCH

Jäger des verschollenen Buches Abtei Amorbach im Odenwald, Anno Domini 1426. Bei einem Rundgang durch die Klosterbibliothek stößt Bruder Hilpert auf ein sorgsam gehütetes Geheimnis. Auf einer Burg in der Nähe, so der Bibliothekar ihm gegenüber im Vertrauen, werde das verschollen geglaubte Originalmanuskript des „Parzival“ aus der Feder von Wolfram von Eschenbach aufbewahrt. Von der Nachricht fasziniert, macht sich der Detektiv im Mönchshabit auf den Weg, um das kostbare Relikt zu begutachten. Wider Erwarten fällt der Empfang auf Burg Wildenberg jedoch alles andere als freundlich aus, handelt es sich beim Kastellan doch um einen Zeitgenossen, dessen Ruf nicht der allerbeste ist. Für Bruder Hilpert ein Grund mehr, nach dem Verbleib des unschätzbar wertvollen Manuskripts zu forschen, selbst auf die Gefahr, bei der Suche sein Leben aufs Spiel zu setzen …

Uwe Klausner wurde in Heidelberg geboren und wuchs dort auf. Sein Studium der Geschichte und Anglistik absolvierte er in Mannheim und Heidelberg, die damit verbundenen Auslandsaufenthalte an der University of Kent in Canterbury und an der University of Minnesota in Minneapolis/USA. Heute lebt Uwe Klausner mit seiner Familie in Bad Mergentheim. Neben seiner Tätigkeit als Autor hat er bereits mehrere Theaterstücke verfasst, darunter »Figaro – oder die Revolution frisst ihre Kinder«, »Prophet der letzten Tage«, »Mensch, Martin!« und erst jüngst »Anonymus«, einen Zweiakter über die Autorenschaft der Shakespeare-Dramen, der 2019 am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda uraufgeführt wurde.

IMPRESSUM

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grandes_Heures_Anne_de_Bretagne_Saint_Matthieu.jpg

ISBN 978-3-8392-7698-3

WIDMUNG

FÜR INGEBORG, WOLGANG UND ULI

DRAMATIS PERSONAE

Adeline von Heilsberg, Witwe des Fronvogts

Bruder Benno, Bibliothekar

Céleste, Tochter von Adeline und Robert

Dietrich II. von K., Abt

Liebetraut, Amtmann

Geoffroy de Charnay, Angehöriger des Templerordens

Geoffroy de Paris, Notarius des Königs von Frankreich

Henri Fronsac, Scharfrichter

Gurnemanz, Kastellan

Jacques de Molay, letzter Großmeister des Templerordens († 1314)

Klingsor, Eremit

Kundry, Heilerin

Meinrad, Ratsherr

Nemo, Schützling Klingsors

Philipp IV. von Frankreich (1268–1314), genannt »der Schöne«

Pirmin, Küchengehilfe

Pleikard von Drachenfels, Fronvogt des Erzbischofs

Robert von Heilsberg, Vorgänger Pleikards

Severin, Burgkaplan

Walburgis, Äbtissin

Witold, Hufschmied

BURG WILDENBERG IM ODENWALD

Quelle: https://www.schule-bw.de

BURG WILDENBERG: GRUNDRISS

TAGESEINTEILUNG IM JUNI

VON

BIS

1. Stunde

3.00

4.30

2. Stunde

4.30

6.00

3. Stunde

6.00

7.30

4. Stunde

7.30

9.00

5. Stunde

9.00

10.30

6. Stunde

10.30

12.00

7. Stunde

12.00

13.30

8. Stunde

13.30

15.00

9. Stunde

15.00

16.30

10. Stunde

16.30

18.00

11. Stunde

18.00

19.30

12. Stunde

19.30

21.00

GEBETSZEITEN DER ZISTERZIENSER

(WINTER)

Aufstehen: 1.20 Uhr

Vigilien (Nachtoffizium): 1.30 Uhr – 2.50 Uhr

Laudes (im Morgengrauen): 7.15 Uhr

Prim (bei Sonnenaufgang): 8 Uhr

Messe: 8.20 Uhr – 9.10 Uhr

Kapitel: 9.35 Uhr

Handarbeit: 955 Uhr – 11.10 Uhr

Terz: 9.20 Uhr

Sext (Mittag): 11.20 Uhr

Non:13.20 Uhr

Mittagessen: 13.35 Uhr

Vesper: 14.50 Uhr – 15.30 Uhr

Komplet: 15.55 Uhr

Schlafengehen: 16.05 Uhr

ORT UND ZEITPUNKT DER HANDLUNG:

Johannistag, Anno Domini 1426 (Montag, 24. Juni)

ZITAT

Solch gewaltige Feuerbrände, noch dazu von so kostbarem Holz genährt, hat man selbst hier zu Wildenberg nie gesehen.

(Wolfram von Eschenbach, Parzival, I,5,230)

WER WAR PARZIVAL?

Wer war Parzival? Im Gegensatz zu vergleichbaren Superhelden wie Odysseus oder Beowulf kennen wir seinen Schöpfer, ja, wir können sehr genau bestimmen, wann und wie er in die Welt trat: Zwischen 1200 und 1210 nach Christus schuf der in Franken beheimatete Dichter Wolfram von Eschenbach einen Versroman, der in 25.000 paarweise gereimten Versen den Weg Parzivals vom »tumben Tor« zum König des Grals erzählt. Doch während die spirituellen Themen des Werks eine breite Wirkungs- und Deutungsgeschichte entfalteten – man denke nur an Richard Wagners Bühnenweihfestspiel Parsifal –, hat die Frage, welche Wirklichkeit in der Person des Helden gespiegelt wird, wenige schlüssige Antworten hervorgebracht.

Um das Jahr 1200 gerät das lateinische Europa und mit ihm das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in eine tiefgreifende Krise. Nach dem frühen Tod des Stauferkaisers Heinrich VI. (1165 – 1197), der sein Imperium bis Süditalien und Sizilien ausdehnte, ringen verschiedene Parteien um die Macht. Staufer und Welfen führen Kriege gegeneinander, die die Ordnung im Inneren zerstören. Außenpolitisch erschüttern die schweren Niederlagen gegen die Muslime in Palästina das Selbstverständnis der christlichen Eliten. Die Kreuzfahrerstaaten werden nach und nach erobert. Auch der dritte Kreuzzug, den Heinrichs Vater Friedrich I. Barbarossa und Philipp II. von Frankreich 1189 begonnen hatten, konnte daran nichts ändern.

Von alledem weiß Parzival nichts. Er kennt keine Ritter und ihren Ehrenkodex. Als er durch Zufall vom König Artus und seiner Tafelrunde erfährt, erwacht in ihm aber der brennende Wunsch, sich ihr anzuschließen. Er verlässt seine Mutter, wie schon sein Vater die Familie verlassen hat. Damit betritt er den typischen Weg eines Ritters. Diese wurden noch als Kinder einem erfahrenen Ritter in die Lehre gegeben, wo sie über Jahre hinweg im Waffenhandwerk trainiert wurden und das komplizierte Regelwerk ritterlichen Lebens erlernten. Doch Artus’ Hof, den Parzival schließlich erreicht, hat nur noch wenig mit der Idealvorstellung zu tun, mit der Eschenbach aufgewachsen ist. Die Ritter huren und saufen, scheuen vor ehrenhaften Duellen zurück und schicken lieber unerfahrene Stellvertreter in den Kampf. Die Abkehr vom ritterlichen Ehrenkodex, der auch die Minne, den elaborierten Umgang mit hochgestellten Frauen, einschließt, mag durchaus als karikierende Erklärung für das Chaos dienen, in das die Machtkämpfe das Heilige Römische Reich gestürzt haben. Zwar kann Parzival auf der Burg eines ehemaligen Artus-Gefolgsmanns das typische Handwerkszeug eines Ritters erlernen. Dieser Festung gibt Eschenbach einen konkreten Namen: Es ist die Wildenburg im Odenwald, auf der Kampftechnik und Umgangsformen des schwer gepanzerten Reiterkriegers trainiert werden, der die Schlachtfelder des europäischen Mittelalters beherrscht. Aber dieses Curriculum reicht nicht aus, den Ansprüchen zu genügen, die später in der Gralsburg an ihn gestellt werden. Denn Parzival liefert das Beispiel eines Ritters, der sich zwar im Kampf bewährt, den ethischen Ansprüchen an seinen Rang aber (noch) nicht gewachsen zeigt. Was er dazu braucht, lernt er auf seinen weiteren Abenteuern.

Durch die vielen Fahrten und Kämpfe geläutert, erkennt Parzival endlich, dass der Gral, dem er nachjagt, Gottes Wegweisung zu einem idealen ritterlichen Leben ist. Dazu muss er sich nicht nur im Kampf bewähren, sondern auch in der Mitleidsfähigkeit. Erst die christliche Trias Glaube, Liebe, Hoffnung, so Eschenbachs Botschaft, macht aus einem Krieger einen Erlöser von den Plagen der Zeit. So zeichnet der Dichter das Bild vom idealen König, der das herrschende Chaos beseitigt.

(https://www.welt.de/geschichte/article174133330/Parzifal-im-Mittelalter-Der-groesste-aller-Ritter-kaempfte-an-vielen-Fronten.html)

PRAELUDIUM

ANNO DOMINI 1314

1

Wohlan, ich bin bereit. Nichts ist so gewiss wie der Tod, Beherrscher dieser ungastlichen Welt. Ein Wink mit seiner Knochenkralle, und das irdische Leben erlischt, ungeachtet aller Verdienste, ohne Rücksicht auf Stand oder Besitz. Ob Heiliger oder Halunke, Hure oder Himmelsbraut, vor dem Schnitter sind alle gleich.

So auch ich, Henri Fronsac, Scharfrichter außer Diensten, dereinst im Sold des Königs von Frankreich, dem es gefiel, Schande über sein Land zu bringen. Da hilft kein Hadern, Lamentieren oder Fluchen, mein Dasein neigt sich dem Ende zu. Mit ein wenig Glück bleiben mir noch ein paar Tage, um auf mein Leben im Sold der Krone zurückzublicken, vielleicht aber auch nur Stunden. Vor dem Aussatz, der meinen Leib in einen übelriechenden Pfuhl verwandelt hat, gibt es kein Entrinnen, und so bleibt mir keine andere Wahl, als meine Tage im einem vollgepferchten Siechenhaus zu beschließen. Der Kreis hat sich somit geschlossen, liegt das Lazarett vor der Porte Montmartre doch nur einen Steinwurf von meinem Geburtshaus entfernt.

Da liege ich nun, in Gesellschaft von einem Dutzend Leprosen, gebettet auf verfaultes Stroh, und brenne darauf, mein Gewissen zu erleichtern. Frère Augustin, der sich um die Todgeweihten kümmert, war so gnädig, mir die Beichte abzunehmen, und das, obwohl das Leprosium aus den Nähten platzt. Es gibt Tage, an denen der Tod reiche Ernte hält, sodass die Insassen, die ihm zum Opfer fallen, in ein Massengrab gebettet, mit Kalk übergossen und wie verendete Köter verscharrt werden müssen.

Für einen Mann wie mich, der Dutzende von Delinquenten ins Jenseits befördert hat, die gerechte Strafe. So weit die Meinung der Hinterbliebenen, hätte man sie denn je danach gefragt. Ich dagegen behaupte, ich habe mein Schicksal nicht verdient. Besaß ich bei dem, was ich tat, doch ein gutes Gewissen, zumeist jedenfalls, mit nur einer Ausnahme, über die im Folgenden berichtet werden soll.

Die Krankheit, unter der ich leide, frisst mich auf, Stück für Stück, mit Haut und Haaren. Klar zu denken fällt mir schwer, vom Schreiben vollends zu schweigen. Und da dem so ist, wird Frère Augustin mir die Bürde von den Schultern nehmen. Meine Extremitäten fühlen sich taub und schwammig an, so ich sie denn überhaupt noch spüre. Schmerzlindernde Salben und Leinenbinden, um mir den Anblick der von Fäulnis befallenen Gliedmaßen zu ersparen, hin und wieder ein Schlückchen Mohnsaft zwecks Linderung der Schmerzen, die so heftig sind, dass sie mich in den Irrsinn treiben: Mehr kann man nicht tun, um mein Martyrium zu lindern. Ich selbst gebe mich keinerlei Illusionen hin. Mittlerweile fast vollständig von Blindheit geschlagen, merke ich, wie mein Körper in die Bestandteile zerfällt, das Rasseln meines übelriechenden Atems im Ohr, welches dafür sorgt, dass ich keinen Schlaf mehr finde.

Doch genug davon, Lamentieren bringt mich nicht weiter. Im Begriff, mein Leben Revue passieren zu lassen, verliere ich zumeist den Faden, und zwar an ein und derselben Stelle. Abermals sei betont: Bei dem Gewerbe, das ich in vierter Generation betrieb, wurde mir das Privileg zuteil, im Auftrag des Königs tätig zu sein. Nicht etwa, dass ich stolz darauf war, allerlei Gesindel vom Leben zum Tod zu befördern, dies ganz gewiss nicht, so wahr der Erlöser mein Zeuge ist. Ein schlechtes Gewissen brauchte ich dennoch nicht zu haben – und habe es auch nicht, bis zum heutigen Tag.

Der König befiehlt, das Volk gehorcht – so war es immer schon gewesen.

Und so wird es vermutlich auch bleiben.

Der Despot, in dessen Diensten ich mich zu Beginn meiner Karriere befand, hat diese Welt bereits verlassen. Zu befürchten habe ich nichts mehr, es sei denn, unsere Pfade würden sich im Jenseits kreuzen. Dabei trug Philipp IV., bereits zu Lebzeiten »der Schöne« genannt, seinen Beinamen völlig zu Recht. Damit hier kein falscher Eindruck entsteht: Lobhudeleien sind mir fremd, vor allem, was das Gebaren der Machthaber angeht. Fest steht indes, mit meiner Einschätzung des Königs stand ich nicht allein. Wiewohl bereits Anfang 40, als ich in seine Dienste trat, hatte sein Äußeres kaum gelitten. Schlank von Wuchs, blondes, ins Rötliche gehendes und in dichten Locken auf die Schultern fallendes Haar, durchdringender Blick, die Haut so glatt und so weiß wie Marmor: jeder Zoll ein respektheischender Monarch, dessen Ahnenreihe in Frankreich ihresgleichen suchte.

Doch wo viel Licht ist, um die abgedroschene Phrase zu bemühen, befindet sich auch tiefer Schatten, bei Königen mehr als anderswo, wie ich aus leidvoller Erfahrung weiß. Mir war, als wohnten zwei Seelen in Philipps Brust, die eine von guten Manieren zeugend, die andere ein Abgrund an Verworfenheit, der sich immer dann auftat, wenn er in Bedrängnis kam. Ein Opfer der eigenen Launenhaftigkeit, wechselten Schwermut und Jähzorn einander ab. Kein Wunder, dass man ihn »Philipp den Gefürchteten« titulierte, jedoch nur hinter vorgehaltener Hand, es sei denn, man war des Lebens überdrüssig. Nicht weiter verwunderlich, dass er zur Geißel griff, um Abbitte zu tun – und dass er einen Hang zur Selbstzerstörung besaß, wie sein oft wochenlanges Fasten bezeugte. Nicht einer, der von sich behaupten konnte, den König zu durchschauen. Die Wutausbrüche kamen und gingen, und was seine Launenhaftigkeit betraf, war der Hofstaat durchaus nicht zu beneiden.

Und jetzt komme ich ins Spiel, der gefürchtete Mann fürs Grobe, dem es oblag, dem Urteil der Richter Taten folgen zu lassen. Unterstützt von zwei Gehilfen, machte ich mich bei Bedarf ans Werk, aber nur dann, wenn es um Ketzer oder Staatsfeinde ging. Die Aburteilung von Strauchdieben, Kindsmördern, Falschmünzern und allerlei lichtscheuem Gesindel fiel hingegen nicht in mein Metier. Eine Tatsache, die mich mit Erleichterung erfüllte. Macht es doch einen Unterscheid, wenn man Hochverräter exekutiert, verglichen mit dem Prozedere bei Kriminellen, die nicht zögern, ihren Mitmenschen Schaden zuzufügen.

Womit wir beim eigentlichen Thema wären. Der mithin einzige Fall, der auf meinem Gewissen lastet, wurde im März anno 1314 verhandelt, vor dem Portalbogen von Notre-Dame, wo eine zu Tausenden zählende Menge verharrte. Besonders zahlreich waren die Studiosi, das Gros aus dem Quartier Latin, besonders rüde die zänkischen Fischweiber, die sich nicht scheuten, die Richter mit Schmähungen zu überhäufen. Auch die Halbwelt, darunter Hökerinnen, Beutelschneider und Dirnen, ließ es sich nicht nehmen, dem Spektakel beizuwohnen.

Der Prozess hatte hohe Wellen geschlagen, wiewohl man ihn getrost als Farce bezeichnen kann. Als Richter fungierten Kleriker im Kardinalspurpur, entsandt im Auftrag des Papstes, um das Urteil über die vier Inkulpaten zu sprechen. Dabei handelte es sich nicht um irgendjemanden, sondern um hochrangige Angehörige des Templerordens, darunter auch dessen letzter Großmeister, wie der Rest seiner Getreuen Franzose. Unter dem Vorwand, der Orden habe sich der Ketzerei schuldig gemacht, war er anno 1312 von Papst Clemens verboten worden, unter tätiger Mithilfe des Königs, als dessen Pudel er gemeinhin bezeichnet wurde. Alle vier, der Großmeister de Molay mit inbegriffen, hatten die ihnen zur Last gelegten Verbrechen eingestanden, aus freien Stücken, wie es hieß. Ich selbst kann darüber nur lachen, weiß hierzulande doch jedes Kind, mit welchen Mitteln die Inquisition zu Geständnissen gelangt. Alles, was es dazu braucht, sind die Requisiten, deren sich die Folterer gemeinhin bedienen, darunter Daumenschrauben, Würgeeisen oder Kneifzangen, ein Kerker, aus dem es kein Entrinnen gibt, und genug Zeit, um die Delinquenten in ein menschliches Wrack zu verwandeln. Im Fall von Jacques de Molay, seit nunmehr sechseinhalb Jahren in Haft, die längste Zeit davon auf der Burg Chinon, sah es denn auch so aus, als hätten die Verhöre den gewünschten Erfolg erzielt.

Ein Wort noch zu den Praktiken der Dominikaner, die sich rühmen, jeden noch so verstockten Ketzer in die Knie zu zwingen. Wenn meine Mutter am Ende ihrer Kräfte war, weil meine Geschwister und ich außer Rand und Band gerieten, drohte sie damit, Bernard Gui werde kommen, um uns Mores zu lehren. Der, wie jedermann weiß, als Inquisitor in Diensten der Dominikaner fungierte und einen Ruf genoss, der dafür sorgte, dass er zum Schreckgespenst mutierte – und das nicht nur in den Kinderstuben, wie die Blutspur, die er hinterließ, unter Beweis stellte.

Doch zurück zu Jacques de Molay, am Tag der Schande bereits Anfang 60 und von der Haft, die ihn über Nacht in einen lebenden Leichnam verwandelte, schwer gezeichnet. Kaum wurde das Urteil verkündet, das auf lebenslänglich lautete, da hielt es ihn nicht mehr auf der Anklagebank. Wild gestikulierend stürmte er auf das Podium zu, auf dem die Kardinäle thronten, und legte lauthals Widerspruch ein. Nebenbei bemerkt, eine Vielzahl der anno 1307 auf Geheiß des Königs in Haft genommenen Templer wurde nach Ablegen eines Schuldbekenntnisses auf freien Fuß gesetzt, aus Gründen, über die ich mich ausschweigen möchte. Fakt ist, beim staatsstreichartigen Vorgehen gegen den Orden wurden zusammen mit dem Großmeister 138 Ritter in Haft genommen, deren Vernehmung zwei Monate in Anspruch nahm. Der Protest gegen das Urteil verwundert somit nicht, hatte de Molay doch jahrelang im Kerker geschmachtet. Lieber tot als auch nur einen weiteren Tag in Haft: So lautete der Ausspruch, den der Großmeister dem Tribunal entgegenschleuderte. Der Unterstützung des gemeinen Volkes, das ebenso lautstark wie unflätig Partei für die Inkulpaten ergriff, konnte er sich dabei sicher sein.

Allein, die Proteste verfehlten die gewünschte Wirkung. Roma locuta, causa finita – wie zu erwarten, dachten die Kardinäle nicht daran, sich den Protesten der Menge zu beugen.

Mit anderen Worten, de Molay tappte dem König in die Falle.

Warum ich das sage?

Ganz einfach: Philippe IV. le Bel wartete nur auf die Gelegenheit, den Großmeister und seine Paladine mundtot zu machen, wie eine Hyäne, die ihr Opfer umkreist. Und zwar für immer. So gesehen lieferte de Molay ihm den Vorwand, sein Vorhaben prompt in die Tat umzusetzen. Denn wenn schon die Kardinäle nicht Manns genug waren, einen Ketzer und Atheisten in die Schranken zu weisen, dann würde er, der Herrscher von Satans Gnaden, das Heft in die Hand nehmen. Geredet worden war genug, entschieden zu viel für seinen Geschmack. Jetzt galt es, den Worten Taten folgen zu lassen.

De Molay musste sterben.

Am besten noch am gleichen Tag, um den Spuk ein für alle Mal zu bannen.

»Lieber tot als auch nur einen weiteren Tag in Haft, der Ketzer nimmt den Mund aber voll«, spottete der König, als er erfuhr, dass der Prozess aus dem Ruder gelaufen war, schürzte die Lippen und ließ die Zunge wie eine Eidechse nach vorn schnellen, gerade so, als habe er ein Insekt im Visier. »Eh bien, sein Wille geschehe, wir werden ihm den Wunsch erfüllen.« Dass der König wider Recht und Gesetz handelte, indem er sich über das Urteil hinwegsetzte, war offenkundig. Doch wer ihn näher kannte, der wusste, dass er glaubte, über dem Gesetz zu stehen. Und dass er nicht zögern würde, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Und so erging der Befehl, de Molay und einen weiteren der vier Gefährten dem Scharfrichter zu überantworten – also mir. Der König dagegen zog es vor, seinen Palast auf der Île de la Cité nicht zu verlassen. Ob er um sein Leben fürchtete, sei dahingestellt.

Der letzte Akt des Dramas, in dem mir die zweifelhafte Ehre widerfuhr, den Befehl des Monarchen auszuführen, hatte begonnen. Wie jeder Mörder, der einen Plan austüftelt, besaß auch Philippe ein triftiges Motiv. Lange darüber nachzugrübeln brauchte ich indessen nicht, zumindest mir konnte le Bel nichts vormachen. Längst war durchgesickert, dass der König bis über beide Ohren in Schulden steckte. Und zwar so tief, dass er nicht umhin kam, die Templer anzupumpen.

Pecunia non olet, das hatten schon die alten Römer gewusst.

Hinzu kam, dass der Orden derart an Einfluss gewonnen hatte, dass er zum Staat im Staate geworden war. Nur ein Beispiel unter vielen: Allein in Paris, wie aus sicherer Quelle verlautete, verfügte er über Liegenschaften, die sich über ein Drittel der bewohnten Fläche erstreckten. Dazu gehörte natürlich auch die Templerburg, von den Bewohnern kurz Le temple genannt, eine uneinnehmbare Festung, deren Türme schon von weitem zu erkennen waren. In deren Gewölben, so wurde gemunkelt, würden Preziosen aus aller Welt gehortet, unter anderem ein Vorrat an Goldmünzen, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte.

Wen wunderte es da, dass der König ein Auge auf die Schatzkammer geworfen hatte, und sei es nur, um seine Schulden zu begleichen. Denn wenn jemand das Recht besaß, das Vermögen der Templer einzuziehen, so Philippe gegenüber seinen Vertrauten, dann käme ja wohl nur er dafür infrage. Von der Tatsache, dass die Ordensritter nur ihrem Großmeister und Letzterer dem Papst Gehorsam schuldig waren, wollte er natürlich nichts wissen. Todfeind ausgetilgt, Schulden wie von Zauberhand verschwunden: So einfach konnte das Leben sein.

Verständlich, dass Philippe es vorzog, sich hinter die Mauern seines Palastes zu begeben, und sei es nur, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Um die Drecksarbeit zu erledigen – man möge mir die rüde Wortwahl verzeihen –, dafür gab es Leute wie mich, Henri Fronsac, Scharfrichter von des Königs Gnaden.

Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Begleitet von einer bewaffneten Eskorte, hatte ich dafür zu sorgen, dass de Molay und sein Gefährte in ein Boot verfrachtet wurden, um sie von der Île de la Cité zum Richtplatz zu transportieren. Wie vom König befohlen, wurde der Scheiterhaufen auf einer Insel in der Seine errichtet, die von den Einheimischen als »Île aux Javiaux« bezeichnet wird. Passend zur Stimmung, die mich beim Anblick der beiden Scheiterhaufen ergriff, fuhren Sturmböen über das unbewohnte Eiland hinweg, von dem es hieß, dort trieben sich die Geister der Hingerichteten herum. Ich persönlich schenkte dem Geschwätz keinen Glauben, wiewohl ich das Gefühl nicht loswurde, dass mir der Tag noch lange im Gedächtnis bleiben würde.

Als wir an Land gingen, begann es bereits zu dämmern, und als wolle es die Schurkerei durchkreuzen, zog von Osten her ein Unwetter am Firmament herauf. Angeschwemmtes Treibgut, Sandwolken und Äste wirbelten durch die Luft, und ich fragte mich, ob es nicht besser sei, den Rückweg anzutreten.

»Na los, worauf wartet ihr noch?« In den Anblick der aufeinandergeschichteten Reisigbündel vertieft, die meine Gehilfen in aller Eile herbeischleppten, wirbelte ich verdutzt herum. Auch jetzt noch, jenseits der sechzig, stellte de Molay eine eindrucksvolle Erscheinung dar, obwohl das Grau in seinem Haupthaar überwog. Der Blick, mit dem er mich musterte, war frei von Furcht, eine Tatsache, die mich tief beeindruckte. Einzig die Wangen, die von tiefen Furchen durchzogen waren, legten Zeugnis davon ab, wie sehr er unter der Haft gelitten hatte. »Ihr hegt doch nicht etwa Zweifel, oder?«

Und ob ich sie hegte, je länger die Prozedur dauerte, desto mehr. Um mich abzulenken, inspizierte ich den Pfahl, an den die Delinquenten angekettet wurden, kritisch beäugt von den Reisigen, denen mein Zögern nicht entging. »Um uns beide macht Euch keine Sorgen, Monsieur le Bourreau, unser Reich ist nicht mehr von dieser Welt. Seid versichert, persönlich hegen wir keinen Groll gegen Euch, auch Ihr tut ja nur Eure Pflicht. Jesus spricht: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!«

Blasphemie oder nicht, die Edelleute besaßen Courage. Geoffroy de Charnay, Präzeptor der Normandie, stand de Molay dabei in nichts nach. Jeder Zoll ein Herr, dachte ich bei mir, als mein Blick auf den vermeintlichen Ketzern ruhte, beide barfuß und mit einem härenen Gewand bekleidet, dazu mit einer Haube, auf der ›Hérétique‹ geschrieben stand. Ein Gedanke, der nicht nur mir durch den Kopf zu gehen schien. Doch alles Reflektieren, dessen war ich mir nur zu bewusst, würde mich von der Last, die auf mir ruhte, nicht befreien. Es war Zeit, ans Werk zu gehen – ob es mir widerstrebte oder nicht.

»Ich möchte beten, Monsieur le Bourreau – nicht nur für mich, sondern für uns alle. Nehmt mir die Handschellen ab, der Herrgott wird es Euch danken.«

Die Stimme, die sich über die Häupter der Umstehenden erhob, ging mir durch Mark und Bein. De Molay sah mich fordernd an, schien meine Gedanken bis ins Innerste zu erraten. »Die Bitte sei Euch gewährt, aber macht schnell, wir sind nicht zu unserem Vergnügen hier.«

»Wir auch nicht, stellt Euch vor«, scherzte de Charnay, ein Haudegen, wie er im Buche stand, durch nichts auf dieser Welt aus der Ruhe zu bringen. »Aber trotzdem danke, mein Gefährte und ich wissen es zu schätzen.«

Mich fröstelte, beileibe nicht nur wegen der Sturmböen, die wie Geißelhiebe auf die Oberfläche der Seine trafen. Vom Wind erfasst, stemmte ich mich mit voller Kraft dagegen, gab meinen Gehilfen einen Wink, das Reisig mit flüssigem Pech zu übergießen, und wartete ab, bis die Gebete der Ritter verklungen waren.

Dann erteilte ich den Befehl, ihnen die Handschellen wieder anzulegen, sah die Umstehenden der Reihe nach an und nahm eine Fackel zur Hand, um das Reisig zu entzünden. »Im Namen des Königs von Frankreich, das Urteil wird nunmehr voll…«

»Haltet ein, Fronsac, die Hölle muss noch ein wenig warten«, ließ sich eine mir wohlbekannte Stimme vernehmen, bei deren Klang mir automatisch übel wurde, vom Anblick ihres Besitzers ganz zu schweigen. Geoffroy de Paris, Notarius des Königs und Möchtegern-Poet, war ein Mann, der über ein Ego sondergleichen verfügte – und ein Intrigant, wie er im Buche stand. Dumm nur, dass Philippe große Stücke auf ihn hielt und ihn mit Aufträgen betraute, über die kein Wort verlauten durfte. Sein Auftauchen ließ nichts Gutes erahnen, und wie um meine Befürchtung zu bestätigen, fügte der in Schwarz gekleidete Gernegroß hinzu: »Ich muss mit den beiden sprechen – aber unter vier Augen, wenn’s beliebt.«

»In wessen Auftrag?«

»Na, in demjenigen des Königs, was habt Ihr denn gedacht!«, fuhr mich der kleinwüchsige, gebeugt gehende und unter einer Rückenwölbung leidende Ränkeschmied an, hinter vorgehaltener Hand als »der Bucklige« apostrophiert. Dann stieß er seinen Gehstock in den Sand, stakste gravitätisch auf mich zu und zischte: »Wenn Ihr Scherereien wollt, müsst Ihr es nur sagen – bei mir seid Ihr an der richtigen Adresse, genau wie die beiden Ketzer da. So, und jetzt packt Euch gefälligst von hinnen, was es zu bereden gibt, ist nicht für Eure Ohren bestimmt!«

Nach kurzem Zögern gab ich den Weg frei, dachte jedoch nicht daran, das Feld zu räumen. De Paris nahm keine Notiz davon – oder tat zumindest so. Am Scheiterhaufen angelangt, riss ihm der Wind seine Schnürkappe vom Kopf, was den Tross zu einem unterdrückten Schmunzeln bewog.

Der Wind machte zwar auch mir einen Strich durch die Rechnung, sodass ich dem Disput nicht immer folgen konnte. Alles in allem, das kann ich versichern, war ich jedoch imstande, einen Großteil des Gesagten zu verstehen.

Umso mehr, da der Tonfall immer schärfer wurde. Die Verurteilten dachten nicht daran, ein Blatt vor den Mund zu nehmen, zahlten mit gleicher Münze heim. Ein Wort gab das andere, für de Paris ein Grund mehr, den Höfling hervorzukehren: »Ihr habt die Wahl, de Molay«, schleuderte er dem Großmeister erbost entgegen und unternahm den Versuch, sich in Pose zu setzen. Ein Unterfangen, dem keine Fortüne beschieden war. »Entweder Ihr nehmt das Angebot des Königs an, oder es bleibt dabei – Tod durch Verbrennen. In der Hölle werdet Ihr bereits erwartet, ich bin mir sicher, dort seid Ihr in guter Gesellschaft.«

»Und wer sagt uns, dass wir dem König trauen können?«, kam de Charnay einer Antwort seines Gefährten zuvor, dessen Miene verriet, dass jener aussprach, was er dachte. »Man kennt das ja zur Genüge: Kaum hat er erreicht, was er will, lässt ihn das Gedächtnis auch schon im Stich. Bei Eurem Herrn geht das sehr schnell, das hat die Vergangenheit bewiesen. Vor allem, wenn es darum geht, ein Versprechen einzulösen. Tja, so ist das nun mal, de Paris. Auf niemanden ist mehr Verlass, am allerwenigsten auf jene, die das Sagen haben.«

»Auch noch frech werden, so haben wir es gern«, spie de Paris den angestauten Groll hervor, ließ die Hand wie im Starrkrampf auf seinem Stock ruhen, dessen Knauf aus geriffeltem Silber bestand, und entblößte die Zahnlücken in seinem Mund. »Ich wiederhole: Falls Ihr Euch dazu entschließt, Euer Geheimnis preiszugeben, ist der König bereit, sich erkenntlich zu zeigen.«

»In welcher Form?«

»Indem er die Order erteilt, die Strafe in lebenslängliche Haft umzuwandeln«, gab der Notarius in gönnerhaftem Tonfall zurück, schürzte die Lippen und hob den Stock, um im Reisig herumzustochern. »Aber nur nach außen hin, um den Schein zu wahren. Sind erst ein paar Monate vergangen, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Eurer Freilassung stünde dann nichts mehr im Wege, vorausgesetzt, es liegt nichts mehr gegen Euch vor. Also was ist, habt Ihr es Euch überlegt?« De Paris lächelte siegesgewiss vor sich hin, wähnte sich schon fast am Ziel. »Wobei ich mich frage, was Euch davon abhält, mir Euer Plazet zu geben. Wäre ich an Eurer Stelle, ich wüsste, wie ich mich zu entscheiden hätte.« Das Lächeln im Gesicht des Hofschranzen erstarb. »Aber fragen wir doch den Henker, denn wenn jemand weiß, was es bedeutet, bei lebendigem Leib geröstet zu werden, dann er.«

»Erspart Euch die Mühe, uns beide kann nichts mehr schrecken.«

»Euer letztes Wort?«

»Von uns aus wäre alles gesagt, de Paris«, ließ de Charnay keinen Zweifel daran, dass er nicht gewillt war, auf die Offerte einzugehen. »Es bleibt dabei, wir sind nicht bereit, auf den Vorschlag des Königs einzu…«

»Zum letzten Mal, Ketzer«, schnitt der Notarius dem Delinquenten das Wort ab und wandte sich an de Molay, um ihm das Messer auf die Brust zu setzen. »Wo habt Ihr das heilige Relikt versteckt, packt endlich aus, oder es wird Euch leidtun, meine Pfade gekreuzt zu haben!«

»Ich weiß nicht, wovon Ihr sprecht.«

De Paris machte eine wegwerfende Geste. »Was sagt Euch der Name Montsalvat?«

»Nicht das Geringste.«

»Da habe ich aber etwas anderes gehört«, antwortete der Notarius rundheraus, spähte genüsslich in eines der Pechfässer, von deren Inhalt nicht mehr viel übrig geblieben war, und ließ sich Zeit damit, die Pointe an den Mann zu bringen. »Laut den Erkenntnissen unserer Vernehmer handelt es sich bei Guy de Montsalvat um einen engen, um nicht zu sagen den engsten Vertrauten, über den Ihr verfügt. Der, so steht es in den Verhörprotokollen zu lesen, von Euch damit beauftragt wurde, eine überaus heikle Mission durchzuführen.«

»Und wer behauptet so etwas?«

»Haltet Ihr mich für so töricht, meine Quellen preiszugeben? Wer zu welchem Zeitpunkt zur Sache ausgesagt hat, geht Euch nichts an. Sicher ist nur, an der Sache scheint etwas dran zu sein. Nach dem Verbot des Ordens und den Prozessen gegen seine Mitglieder lag es ja auch nahe, Eure Preziosen an einem sicheren Ort zu verwahren. War doch zu vermuten, dass Eure Gegner es kaum abwarten konnten, einen Blick in Euer sagenumwobenes Schatzgewölbe zu werfen. Apropos: Von Rechts wegen gehört es dem König, ich hoffe, Ihr seid Euch darüber im Klaren. Mag Papst Clemens auch so tun, als habe er das letzte Wort, er wird keinen Sou bekommen, dafür wurde gesorgt.«

»Alles nur Gerüchte, macht Euch da bloß keine Illusionen.«

De Paris lachte heiser auf. »Ich muss doch sehr bitten, de Molay. Mir könnt Ihr nichts vormachen, genauso wenig wie dem König. Wie reich der Orden ist – beziehungsweise war –, hat sich längst herumgesprochen, von daher dürft Ihr Euch nicht wundern, wenn das Faktum, dass Ihr in Goldmünzen schwimmt, auf Ablehnung stößt.« Der Notar atmete geräuschvoll durch. »Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht ums liebe Geld – jedenfalls nicht nur. Gibt es doch Dinge, die man nicht in Gold aufwiegen kann. Preziosen, die unbezahlbar sind, denen eine magische Kraft innewohnt. Mit Reliquien im gewöhnlichen Sinn nicht zu vergleichen, das wisst Ihr so gut wie ich. Gerade Letztere findet man an jeder Ecke, wo kämen wir auch hin, wenn es für diejenigen, die durch die Lande pilgern, keinen Ort der inneren Einkehr gäbe. Die Leute brauchen etwas, das geeignet ist, ihren Glauben aufrechtzuerhalten. Und wenn es sich dann noch um ein Relikt handelt, mit dem der Sohn Gottes zu Lebzeiten in Berührung kam – umso besser. Je heiliger das Objekt der Verehrung, desto mehr Ruhm wird es demjenigen bescheren, der Besitz davon ergreift. Falls Ihr versteht, was ich damit ausdrücken möchte.«

»Irdische Güter bedeuten uns nichts, mögen sie auch noch so kostbar sein.«

»Um die geht es hier auch nicht, Monsieur de Molay.«

»Sondern um was?«

Puterrot im pockennarbigen Gesicht, verlor der Notarius die Geduld, hieb wie von Sinnen auf das Reisig ein und rief: »Schluss mit der Posse, oder Ihr lernt mich kennen! Dank eines Judas aus Euren Reihen sind wir im Bilde, und zwar bis in alle Einzelheiten. Auch darüber, dass Montsalvat damit beauftragt wurde, den Gral schnellstmöglich außer Landes zu bringen, um ihn – ich zitiere – ›der Raffgier des Schönlings zu entziehen‹. Zitat Ende.«

Erst jetzt – Schande über mein ergrautes Haupt! – wurde mir klar, was der König mit der Aktion im Schilde führte. Sich der unbequem gewordenen Templer und seiner Schulden quasi über Nacht zu entledigen, das war nur die eine Seite – und zwar die Kehrseite – der Medaille. In Wahrheit ging es um etwas anderes, um ein Relikt, dessen Besitz ihn befähigt hätte, seine Konkurrenten nach Belieben zu dominieren, sowohl diejenigen in Frankreich, allen voran den Papst in Avignon, als auch solche in fernen Landen, um wen auch immer es sich im Einzelnen handelte.

Mich fröstelte. Was geschähe, wenn es Philippe gelänge, den Gral in seine Hand zu bekommen, daran wagte ich nicht zu denken.

»Fahrt zur Hölle, de Paris – am besten, Ihr nehmt den König gleich mit!« Aus den Gedanken gerissen, wanderte mein Blick zu der Stelle, wo der Notarius in Position gegangen war. Kreidebleich im Gesicht, kämpfte er gegen den Hass an, der ihn durchdrang, kaum fähig, sich von der Stelle zu rühren. De Molay dagegen war die Ruhe selbst, mit sich und der Welt im Reinen. »Richtet ihm aus, der Gral befindet sich an einem sicheren Ort, was auch immer er tut, um in seinen Besitz zu gelangen, die Finessen werden vergeblich sein!«

»Waltet Eures Amtes, Fronsac.« Auch jetzt noch, den sicheren Tod vor Augen, hallen die Worte des Buckligen in mir nach. Mögen den Verurteilten, die erhobenen Hauptes in den Tod gingen, Frieden und ewige Ruhe beschieden sein.

Der Herrscher befiehlt, der Henker gehorcht.

Ein mehr als schwacher Trost für mich.

PS

Postskriptum: Diese Niederschrift wurde auf ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen verfasst und dem Protokollanten bona fide zur Verwahrung übergeben, auf dass er bei Bedarf davon Gebrauch machen möge.