12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diana Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Für eine Türkin zu blond, für eine Deutsche zu laut - ja, was denn nun?

Die Münchner Journalistin Deniz Aykanat ist Tochter eines Türken und einer Deutschen. Sie betrachtet sich selbst als das Beste aus beiden Welten – eine Isartürkin eben. Doch irgendetwas läuft in ihren Augen gewaltig schief in der Beziehung zwischen diesen beiden Kulturen. Mangelt es an Verständnis und Neugier, oder stehen uns allen die Vorurteile einfach viel zu sehr im Weg? Von ihrem Leben als Isartürkin zwischen Baklava und Butterbrezn erzählt die Autorin in ihrem Debüt, das auf der gleichnamigen SZ-Kolumne basiert.

- Für eine Türkin zu blond, für eine Deutsche zu laut - ja, was denn nun?

- Die Autorin der SZ-Erfolgskolumne »Die Isartürkin« erzählt die ungewöhnliche Geschichte ihrer deutsch-türkischen Familie

- MUTTER: katholische Oberpfalz

VATER: zentralanatolisches Hochland

TOCHTER: lebt die bayerisch-türkische Freiheit - Humorvoll auf den Punkt gebracht: für die Fans von der »Prenzl-Schwäbin« und Wladimir Kaminer

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 235

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Zum Buch

Die Münchner Journalistin Deniz Aykanat ist Tochter eines Türken und einer Deutschen. Sie betrachtet sich selbst als das Beste aus den beiden Welten – eine Isartürkin eben. Doch irgendetwas läuft gewaltig schief in der Beziehung zwischen diesen beiden Kulturen. Mangelt es an Neugier, oder stehen uns allen die Vorurteile einfach viel zu sehr im Weg? Von ihrem Leben als Isartürkin zwischen Baklava und Butterbrezn erzählt die Autorin in ihrem Debüt, das auf der gleichnamigen SZ-Kolumne basiert.

Über die Autorin

Deniz Aykanat, geboren 1985, ist mit zwei Kulturen aufgewachsen. Als Redakteurin der Süddeutschen Zeitung wurde die Politikwissenschaftlerin u.a. durch ihre deutsch-türkische Erfolgskolumne »Die Isartürkin« bekannt. Die Autorin lebt mit Mann und Sohn in München und Regensburg.

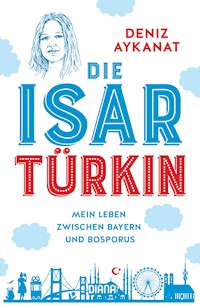

DENIZ AYKANAT

Mein Leben zwischen

Bayern und Bosporus

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2019 by Diana Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Dr. Carina Heer

Umschlaggestaltung: Favoritbüro

Illustration Porträt Deniz Aykanat: © Bernd Schifferdecker

Umschlagmotive: © Shutterstock

Satz: Leingärtner, Nabburg

Alle Rechte vorbehalten

e-ISBN 978-3-641-23331-0V001

www.diana-verlag.de

Für meine Familie – die alte und die neue

1

ALLER ANFANG IST SCHWER

Nicht der, der lange lebt, sondern der viel gereist ist, hat Wissen.

ÇOK YAŞAYAN BILMEZ, ÇOK GEZEN BILIR.

Es ist das Jahr 1990. Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und ich spazieren an der Promenade von Marmaris entlang, einer aufstrebenden türkischen Touristadt in der Provinz Muğla am Mittelmeer, als wir bemerken, dass die Familie hinter uns auf Türkisch über uns spricht. Genauer gesagt: über mich.

Ich bin fünf Jahre alt, es sind Sommerferien, und ich mache jeden Tag exakt dasselbe, ohne dass mir dabei langweilig wird: Eis essen, spielen, Eis essen, am Strand auf und ab laufen, wieder Eis essen, schwimmen, weitere Eise essen, schlafen und alles wieder von vorne.

»Schau mal, das kleine strohblonde Mädchen! Die ist so weiß, die ist ja schon durchsichtig!« Obwohl ich hinten keine Augen habe, was ich als Kind immer extrem bedauert habe, spüre ich den Zeigefinger, der auf mich zeigt. »Hast du so was schon mal gesehen?« – »Vielleicht sperren die Leute daheim bei sich ihre Kinder im Keller ein, wo sie keine Sonne abbekommen!?« Die Familie hinter uns lacht sich tot, ich glaube, dass sie sich sogar auf die Schenkel hauen. Dass wir jedes Wort, das sie sagen, verstehen können, ahnen sie nicht.

Dabei sehe ich gerade wegen einer waschechten Türkin so aus, wie ich aussehe. Aber manchmal verfallen eben auch Türken den Klischees über Türken: Und die haben eben nun mal dichtes tiefschwarzes Haar zu haben, das wie ein festgetackerter Teppich auf ihrem Haupt thront. Ihr Gesicht ziert eine Adlernase. Sie sind laut, sie tragen immer zwei Handys am Gürtel und fahren (grundsätzlich nicht angeschnallt) 3er-BMW. Sie haben einen Oberlippenbart und lieben Knoblauch.

Das mit dem Oberlippenbart gilt übrigens auch für die Türkinnen. Dazu ziert diese eine Monobraue auf bronzefarbener Haut. Außerdem tragen sie Kopftuch und meterdick Make-up im Gesicht. Sie sind eifersüchtig, lassen sich von ihrem Freund die Handtasche tragen, werden schnell hysterisch und sind abergläubisch. Sie lieben Kinder und kochen immer und überall.

Davon sind auch die klischeegläubigen Herrschaften hinter uns auf der Promenade von Marmaris überzeugt. Die türkische Familie kriegt sich gar nicht mehr ein. »Die sitzt am Strand bestimmt herum wie E.T. – komplett in Handtücher gehüllt! Hahahaahaha!!!« – »Das sind doch bestimmt Engländer, die sich vorm Schnorcheln erst mal eine Stunde lang mit weißem Zeug einschmieren!«

Abrupt bleibt mein Vater stehen, dreht sich um und sagt grinsend auf Türkisch: »Ach, wir wissen auch schon nicht mehr, was wir noch mit unserem kleinen Albino machen sollen. Wir legen sie jeden Tag in die Sonne, aber es passiert einfach nichts. Sie wird allerhöchstens rot.«

Die türkische Familie rührt sich vor Schreck erst nicht mehr, stammelt dann irgendetwas Unverständliches und flüchtet.

Ja, allerhöchstens werde ich rot. Mein Spitzname in der Schule war dementsprechend deshalb auch jahrelang »Tomate«.

Zu verdanken habe ich meine Neigung zum Krebsrot-in-der-Sonne-Werden ausgerechnet meiner Nine,1 der besagten waschechten Türkin. Wie aus dem Gesicht geschnitten sehe ich ihr ähnlich, sagt mein Vater gerne. Meine Großmutter hatte tscherkessische Vorfahren, eine Volksgruppe aus dem Kaukasus, die berühmt ist für ihre blonden und rothaarigen Frauen.

Was bei meinem Vater nur als roter Rauschebart sichtbar ist, schlug eine Generation später bei mir noch einmal mit vollem Schwung durch. So führten ein türkisch-russischer Krieg und genetische Kapriolen dazu, dass ich eine der wenigen halben Türkinnen bin, die einen Sonnencremeverbrauch haben wie fünf englische Familien im Mallorcaurlaub.

Meine türkischen Großeltern starben, als ich noch sehr klein war. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Ich weiß nur noch, dass mein Dede, mein türkischer Opa, immer recht finster dreinblickte und meine Nine jedes Mal weinte, wenn wir wieder abreisten. Abgesehen von meinem Aussehen und meinem türkischen Vater ist das Einzige, was ich von meiner Großmutter, ja überhaupt von meinen türkischen Großeltern besitze, eine goldene Münze mit dem Konterfei Atatürks darauf. Keine Fotos, kein antikes Silber oder alte Briefe – nur dieses Medaillon. Früher trug ich es manchmal in der Schule an einer goldenen Kette. Es gefiel mir, dass meine Mitschüler mich danach fragten und ich ihnen dann altklug erklären konnte, wer dieser Typ um meinen Hals ist. Karl der Große und Hitler kannten in der Klasse natürlich alle. Aber Atatürk – den kannte am Münchner Gymnasium nur ich. Stolz war ich auf mein Medaillon und mein Wissen. Und auch ein bisschen stolz auf Atatürk.

Die Atatürk-Münze war für mich wie eine Botschaft meiner Großmutter: Ohne Atatürk würden wir vielleicht unter dem Joch der Ajatollahs leben. Und müssten Kopftücher tragen. Wir hätten vielleicht keine modernen Krankenhäuser und würden nicht mit lateinischen Buchstaben schreiben. Außerdem war Atatürk blond. Ein blonder Türke wie ich!

Mit meinem Stolz auf Atatürk war ich nicht allein. Das stellte ich immer in den Sommerferien fest, wenn ich mit der Familie in der Türkei war. Dort hängt der Gründer der modernen Türkei in jedem Zimmer. Mindestens einmal. Es fehlte nicht viel und man hätte ihn auch noch in den Toiletten aufgehängt. Und natürlich gibt es Statuen von ihm – noch und nöcher. In Marmor, Bronze, Messing.

Mustafa Kemal, der später vom Parlament den Nachnamen Atatürk – »Vater der Türken« – verliehen bekam, ist der Begründer der Republik Türkei. Auf den Trümmern des Osmanischen Reiches baute er ein Land auf, das er radikal nach westlichen Maßstäben ausrichtete. Er schaffte Sultanat und Kalifat ab und reformierte Sprache und Schrift. Und das alles quasi im Alleingang!

Andere Bronzeköpfe sah ich nicht, zumindest nicht beim Spaziergang an der Promenade von Marmaris, wo wir unsere Sommerurlaube verbrachten. Atatürk als Büste, fünf Meter weiter Atatürk auf einem Pferd, dann Atatürk als Wandrelief, gefolgt von Atatürk als Schlüsselanhänger und Atatürk auf einer Luftmatratze.

Aber ich glaube, ich schweife etwas ab – ich wollte doch eigentlich ein bisschen von meiner Familie erzählen. Aber das sage ich Ihnen schon hier und jetzt: Ich habe viel Spaß an Umwegen und Abschweifungen, das liegt bei den Aykanats in der Familie. Was meinen Sie, warum es sonst einen Türken nach Bayern und eine Bayerin in die Türkei verschlagen hat? Manchmal ist eben auch ein bisschen der Weg das Ziel. Denn wenn eine Reise dazu dient, sein Wissen zu erweitern, dann weiß man doch am Ende mehr, je länger der Weg war, oder nicht?

Aber nun wirklich zurück zum Thema: meine blonde, leicht errötende Großmutter. Ich weiß zwar wenig über meine Großmutter, aber das reicht für mich, um sie mir als Feministin vorzustellen. Mein Bild von ihr ist bestimmt zu einem Drittel wahr. Mindestens. Den Rest habe ich mir kreativ erarbeitet.

Sie muss für die damalige Zeit sehr fortschrittlich gewesen sein. Sie arbeitete im Agrarministerium in Ankara und war alleinerziehende Mutter, ihr erster Mann war schon früh gestorben. Von ihm hatte sie bereits einen Sohn. Für einen türkischen Mann war sie damit eigentlich verbrannte Erde.

Mein Großvater war trotzdem hinter ihr her wie der Teufel hinter der armen Seele. Ihre seltenen rotblonden Haare hatten es ihm angetan. Trotzdem dauerte es ewig, bis sie ihn erhörte.

Die goldene Atatürk-Münze war ihr einziges Schmuckstück. Sie schenkte sie zunächst meiner Mutter, die das Medaillon dann an mich weitergab. Dass ich eine türkische Oma bekam, habe ich dem Umstand zu verdanken, dass sich mein Vater, der zweite Sohn meiner Großmutter, nachdem sie meinen liebestollen Großvater endlich erhört hatte, in seinem Maschinenbaustudium in Ankara derart langweilte, dass er kurzerhand nach Deutschland auswanderte. Nein, halt! So schnell ging es dann auch wieder nicht.

Atalay Aykanat (wir werden noch erfahren, was dieser Nachname bedeutet), seines Zeichens mein Vater, setzte sich, nachdem er sein erstes Jahr an der Uni mit einer versauten Matheprüfung hinter sich gebracht hatte, in den Zug nach Istanbul, um seinen Onkel zu besuchen. Und während dieser langen Zugfahrt lernte er Holger aus Duisburg kennen, der den Lauf seines Lebens für immer verändern sollte.

Stundenlang unterhielten sich die jungen Männer auf dieser Zugreise. Türken wussten damals nicht viel über Deutschland und Deutsche kaum etwas über die Türkei. Irgendwie logisch. Deutsche machten damals noch keinen Urlaub in der Türkei, und Türken bekamen für Deutschland nicht mal ein Visum. In diesem Fall war Holger der Vielgereiste mit viel Wissen – das er großzügig mit meinem Vater teilte.

Holger unterbrach spontan seine Backpackingtour und verbrachte die nächsten Wochen mit meinem Vater und seinem Onkel in Istanbul. Mein Vater kehrte nie an die Uni in Ankara zurück. Stattdessen setzte er sich wieder in einen Zug. In ebenjenen Zug, den vor und nach ihm so viele Gastarbeiter genommen hatten, und fuhr nach München. Von da ging es weiter in den Ruhrpott. So weit, so klischeehaft.

Doch damit war es schon vorbei mit der »typisch« türkischen Biografie. Als ich meinen Vater einmal fragte, warum er eigentlich keine türkischen Freunde in Deutschland habe, sagte er überrascht: »Ich bin doch nicht Tausende von Kilometern mit dem Zug nach Deutschland gerattert, um mich dann in einem türkischen Viertel in Berlin mit meinen türkischen Freunden zu verschanzen!«

Mein Vater war also viel Gast und hat viel gearbeitet, aber zu einem Gastarbeiter, wie er hierzulande immer noch durch die Köpfe geistert, machte ihn das trotzdem nicht. Er lebte weder abgeschottet nur mit anderen Deutschtürken in bestimmten Stadtteilen, noch spricht er gar kein oder schlechtes Deutsch. Und Kfz-Mechaniker oder Fabrikarbeiter? War er auch nie. Er war dafür alle möglichen anderen Dinge: Erst mal Schüler am Studienkolleg, wo er das deutsche Abitur machte. Und dann? Geologiestudent zum Beispiel. Und dann Pizzabäcker irgendwo im Ruhrpott. Anschließend machte er eine Ausbildung zum Bootsbauer am Ammersee bei München. Dann segelte er als Skipper die Mittelmeerküste der Türkei auf und ab, leitete eine Jachtbasis in Marmaris – und fand sich letztlich auf der anderen Seite in München wieder, wo er Jachturlaube an den Mann brachte.

Bei den Aykanats lief und läuft das Leben eben selten entlang klarer Linien ab. Stellen Sie sich eher eine etwas gefährliche kurvige Landstraße mit Schlaglöchern vor. Man nennt das auch die »Aykanat’schen Lebenskapriolen«.

So landete mein türkischer Vater also Ende der Sechzigerjahre in Deutschland und begann ein Studium an der Uni Duisburg-Essen. Deutsch lernte er, indem er sich jeden Abend mit fast deutscher Besessenheit die »Tagesschau« zu Gemüte führte. Meine Kindheit war davon geprägt, dass jeden Tag um 20 Uhr im Wohnzimmer Totenstille herrschen musste. Mein Vater: den Zeigefinger drohend auf dem Lautstärkeknopf der Fernbedienung.

Mein Vater entfloh der Enge des zentralanatolischen Hochlands. Meine Mutter der Enge der zentralkatholischen Oberpfalz. Das Ziel: die große Freiheit in München. Es wurde daraus ein bayerisch-türkisches Gemeinschaftsprojekt. Das Beste aus beiden Welten. Und das Ergebnis: eine Isartürkin. Oder eine Bosporusbayerin. Wie man es dreht und wendet, man landet bei einem Mischmasch der Kulturen, den ich immer als Vorteil betrachtet habe.

Gerade wird aber in Deutschland so getan, als gäbe es kein schlimmeres Schicksal, als halb Baklava, halb Brezn zu sein. Die Identität! Die Loyalität zu Deutschland! Alles ganz problematisch. Ich fühle mich schon langsam wie Bruno der Problembär. Eigentlich bin ich einfach ein Bär, mein Bärsein kommt mir ganz natürlich vor, weil ich nun mal so auf die Welt gekommen bin. Aber vielen bin ich nicht mehr geheuer! Dabei ist es meist ziemlich lässig, ein Bär zu sein. Also eine Deutschtürkin, Türkeideutsche, Sie wissen schon.

Meine Eltern nannten mich allerdings: Deniz Aykanat. Da fängt dann doch die Misere an. Mit diesem Namen. Denn ich werde meistens Dennis oder Denise genannt. Manchmal auch Herr Asylant oder Frau Aykanak. Trotz des Namenschaos fahre ich mit diesen beiden Kulturen sehr gut durchs Leben. Meistens jedenfalls. Denn manchmal habe ich das Gefühl, ich gehöre zu einer seltsamen Spezies: der entspannte Wandler zwischen den Welten. Ich bin oft überrascht darüber, wie wenig die Menschen voneinander wissen, die Türken von den Deutschen und die Deutschen von den Türken. Aber selten bin ich frustriert und zerrissen.

Genau das wird aber den Deutschtürken gerade vorgehalten. Irgendwas stimmt doch mit denen nicht. Sonst würden die doch nicht alle Erdoğan wählen. Und diese Doppelstaatler mit türkischem und deutschem Pass, also die wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind oder sein wollen! Deutsche oder Türken? Deshalb tragen die Frauen auch wieder alle Kopftuch, und total religiös sind die wieder geworden!

So mag es in den Köpfen vieler Deutscher vor sich gehen beim Thema Deutschtürken. Es gab eine Zeit lang ein Tauwetter, da sah es so aus, als wären die Türken die neuen Italiener. Schon noch irgendwie fremd, aber sie gehörten irgendwie dazu. Die meisten jedenfalls. Doch dann kam ein gewisser türkischer Präsident namens Erdoğan, es kamen einige Wahlen, bei denen die Türken in Deutschland mit Vorliebe für die Abschaffung der Demokratie in ihrer alten Heimat stimmten, ein wieder aufgeflammter Kurdenkonflikt, ein Gedicht von Jan Böhmermann, in dem Erdoğan und Ziegen miteinander in Verbindung gebracht wurden, Terroranschläge, ein Krieg in Syrien mit vielen Flüchtlingen und zu guter Letzt noch ein Putschversuch und eine darauf folgende und nicht enden wollende Jagd auf alle in der Türkei, die gegen Erdoğan sind – inklusive deutscher Journalisten.

Spätestens seitdem läuft in der Beziehung zwischen Deutschen und Türken etwas gewaltig schief. Es scheint nur noch »wir« und »die anderen« zu geben. Aber wer sind »wir« und »die anderen«? Und zu wem gehöre ich eigentlich? Klischees zu bedienen ist beim Thema Deutschtürken wieder total in. Wenn ich mir die gängigen Bilder von Deutschtürken ansehe, dann frage ich mich aber, ob ich da irgendwie vergessen wurde.

Für eine Türkin bin ich wie gesagt zu blond, zu wenig gelenkig beim Tanzen, zu pünktlich. Zu schlecht ist mein Türkisch, zu wenig bin ich Gastarbeiterkind. Für eine Türkin habe ich zu wenig Kontakt zu meinen Nachbarn, ich habe zu wenige Tanten und Onkels, trage zu selten Kopftuch und kriege zu oft Sonnenbrand (vermutlich weil ich kein Kopftuch trage – sollte ich vielleicht öfter mal tun). Außerdem koche ich zu selten für zwanzig Mann.

Für eine Deutsche bin ich zu laut, mein Türkisch ist zu gut, mein Name zu komisch, mein Leben zu chaotisch, meine Steuererklärung immer zu spät. Meine österreichische Arbeitskollegin attestierte mir schon mehrmals, ich würde für eine Deutsche zu oft lachen. Also könne ich eigentlich gar keine Deutsche sein. Ja, was denn nun?!

Ja, was denn nun? Das werde ich oft gefragt, seit sich in der Türkei ein Präsident zum Alleinherrscher aufgeschwungen hat und sich Deutsche und Türken, Dürken und Teutsche und wie sie nicht alle heißen immer weniger grün zu sein scheinen. Oder stimmt das vielleicht alles gar nicht? Gibt es dieses »Wir« vielleicht gar nicht? Denn welche Gemeinsamkeiten haben Ali vom Dönerstand, Mehmet von der Sparkasse, Aye aus der Versicherung, Özlem vom Fitnessstudio und meine Wenigkeit, außer dass unsere Namen bei deutschen Beamten akute Legasthenie auslösen?

Kurz vor dem Verfassungsreferendum im April 2017, bei dem eine sehr knappe Mehrheit der Türken und eine ganz und gar nicht knappe Mehrheit der wählenden Türken in Deutschland für eine Abschaffung der Demokratie in der Türkei stimmten, war ich beruflich in Oberhausen. Mein Arbeitgeber, die Süddeutsche Zeitung, hatte mich in die dortige Mehrzweckhalle geschickt, damit ich vom Auftritt des damaligen türkischen Ministerpräsidenten Binali Yıldırım berichte. Der warb damals lautstark für die Verfassungsreform und dafür, sein eigenes Amt abzuschaffen und einen Großteil der staatlichen Macht in die Hände von Präsident Erdoğan zu geben.

Ich kam mir inmitten dieser Tausenden frenetisch jubelnden Deutschtürken so fremd und allein vor wie wohl noch nie in meinem Leben. So fremd kam ich mir vermutlich nur beim Familientreffen meiner mütterlichen Seite im tiefsten Bayern vor oder in diesem gottverlassenen Dorf in Vietnam, in dem sich die halbe Bevölkerung mit mir und meinem zwei Meter großen Mann fotografieren lassen wollte, weil sie weder in ihrem Leben so eine kasweiße2 Frau noch einen so großen Mann gesehen hatte.

Und trotzdem waren die Türkeideutschen und Deutschtürken, die da in Oberhausen lautstark jubelten, durchaus keine homogene rückwärtsgewandte Masse. Viele der Frauen trugen kein Kopftuch. Und diejenigen, die eines trugen, wirkten weder sittsam noch schüchtern. Viele von ihnen hatten zentimeterdickes Make-up im Gesicht, und ich musste bei den meisten nicht mal mein Türkisch auspacken, weil sie perfekt Deutsch sprachen. Also, abgehängte Importbräute waren das nicht. Auch sah ich weder scharenweise Autolackierer noch Gemüsehändler.

Und trotzdem einte sie alle etwas, das mich meilenweit von ihnen entfernte: Sie fanden gut, was gerade in der Türkei passiert. Sie fanden gut, dass ein Mann alle Macht an sich reißt. Und das soll nun meine Peergroup sein? Mit denen gehöre ich also, wenn es nach so manchem Politiker geht, »in einen Topf«? Wohl kaum. Ich hätte damals statt bei Yıldırım in Oberhausen auch beim Parteitag der Autofahrer- und Steuerzahlerpartei zwischen lauter 60-jährigen Audifahrern stehen können, ich wäre mir nicht weniger fremd vorgekommen. Und wie vielen anderen Türken in Deutschland mag es da genauso gehen wie mir?

Aber vielleicht gibt es doch ein paar Gemeinsamkeiten? Die Marotten typisch türkischer Väter zum Beispiel, was die Versorgung ihrer Familie mit Lebensmitteln angeht. Oder dass Deutschtürken ihre Sommerferien grundsätzlich in der Türkei verbringen und sich deshalb, wie Sie noch erfahren werden, sehr früh mit Inflation auskennen. Gerade befindet sich die türkische Lira ja auch wieder einmal im Keller. Und – vielleicht am wichtigsten – was Deutsche von ihren Türken lernen können: Die deutsche und die türkische Kultur passen eigentlich verdammt gut zusammen. Man muss nur genauer hinschauen – denn es gibt viel mehr über Deutschtürken zu erzählen als Geschichten von zwangsverheirateten Mädchen, Gemüsehändlern und BMW fahrenden Schwörern.

Es wird Sie bei der derzeitigen Presse über Deutschtürken und die Türkei überraschen, aber es lebt sich mit diesen beiden Kulturen eigentlich verdammt gut. Manchmal liefern sie sich zwar wie Teufelchen und Engelchen auf meinen Schultern einen Ringkampf, aber meistens sitzen sie einträchtig da, lassen die Beine baumeln und schütteln belustigt den Kopf.

Und in den Augenblicken, in denen die Gemeinsamkeiten aufhören, merke ich, wie mir die eine Kultur Lösungen bietet für Probleme, für die mir in der anderen Kultur partout kein Ausweg eingefallen ist. Denn »anders« heißt nicht immer schlechter. Es heißt natürlich auch nicht immer »besser«, aber manchmal eröffnet »anders« eben einfach neue Perspektiven – und dafür bin ich sehr dankbar. Sie werden in diesem Buch so einige Beispiele für den gelungenen Austausch zwischen den beiden Kulturen finden – und genauso unterhaltsame Beispiele dafür, wenn dieser Austausch misslang. Davon muss man sich ja auch nicht unterkriegen lassen. Manchmal hilft es schon weiter, wenn man lernt, den anderen besser zu verstehen. Dann braucht man auch keine Vorurteile mehr. Und mal ehrlich: Irgendwie hat es immer schon geklappt …

Mit dieser Gewissheit lebte ich jahrelang. Jahrelang bediente ich mich aus beiden Welten wie in einem deutsch-türkischen Tante-Emma-Laden mit Dutzenden von Dosen voller saurer Cola-Kracher, Schokoküsse, Pistazien-Halva und klebrigem Lokum. Für mich ein Paradies. Zweimal Heimat. Dahoam und Haymat.3

Bis ich das erste Mal in München auf eigene Faust eine Wohnung suchte und feststellen musste, dass nicht alle Menschen einem deutsch-türkischen Dasein etwas abgewinnen können. Schon gar nicht einem türkischen Namen, einer türkischen Mieterin. Mit Kopftuch womöglich noch! Ja pfiati Gott!

Es ist eben eine abenteuerliche Reise, dieses deutsch-türkische Dasein. Eine Reise, nach der man sehr viel mehr weiß als vorher – ob man will oder nicht.

Ich nehm Sie ein Stück mit – fangen wir doch gleich mit meiner Wohnungssuche an. Wir schreiben das Jahr 2010 …

2

DENIZ/-S/-SE WER?

Passt sich die Zeit dir nicht an, so passe du dich der Zeit an.

ZAMAN SANA UYMAZSA, SEN ZAMANA UY.

Heute bin ich also Herr Dennis Eierkanat. Das teilt mir meine Haftpflichtversicherung netterweise in der Jahresabrechnung per Brief mit.

Ich stehe ratlos vor meinem Briefkasten, vor zwei Wochen war ich noch eine Frau. Frau Denzel Aykanak zwar, wie auf dem Schreiben des Münchner Kreisverwaltungsreferats stand, aber immerhin. Ich war auch schon Herr Denzi Aykak, Herr Denzel Ayzakat, Frau Deniz Asylant oder oft einfach nur: Dennis. Wie »Dennis, der Quälgeist« aus der US-Serie. Ein nervtötender kleiner Junge, der seinen Nachbarn in den Wahnsinn treibt.

»Frau Eikant!«, schreit mir plötzlich unsere Nachbarin Frau Fischer ins Ohr. Ich erschrecke mich zu Tode und weiche einen Schritt zurück. Frau Fischer, 70 Jahre alt, hat eine frische Föhnwelle und trägt ein geblümtes Kostüm aus dem vorigen Jahrhundert. Ihre blitzblanken Dritten schiebt sie mit dem Unterkiefer unaufhörlich vor und zurück.

Oh nein, denke ich, das kann ja jetzt heiter werden. Frau Fischer ist in meiner Nachbarschaft eine lebende Legende: Sie hat bisher jeden, wirklich jeden ihrer Nachbarn aus den unterschiedlichsten Gründen verklagt. Nur die Aykanats nicht. Also für Frau Fischer die Eikants. Die Müllers unter uns mussten wegen Rauchens auf dem Balkon dran glauben. Die Höfners, weil der Sohn den Fernseher nach 22 Uhr zu laut machte.

»Wissen’s was, Frau Eikant«, kommt Frau Fischer gleich ohne Umschweife zum Thema. »Jetzt kauf’ ich mir die Türken da oben!« Sie meint ein tunesisch-türkisches Paar im dritten Stock, das gerade erst eingezogen war und ein Baby bekommen hatte.

»Kinderwägen neben den Briefkästen abstellen ist nämlich verboten!« Ich schaue verwirrt neben mich und sehe einen säuberlich zusammengefalteten Kinderwagen in einer Ecke neben den Briefkästen, in der sonst weggeworfene Supermarkt-Prospekte liegen. »Grad war ich beim Anwalt. Die Türken, die lernen das sonst nicht anders. Das hier ist ein ordentliches Haus!«, plärrt Frau Fischer.

Ich will ihr gerade sagen, dass sie mal lieber in ihrem eigenen Oberstübchen aufräumen soll und dass ihr gerade eine waschechte Isartürkin gegenüber steht, da packt sie mich plötzlich am Arm und zieht mich ganz nah an ihr Gesicht. »Mei, Frau Eikant, wenn die hier doch alle so wären wie sie«, säuselt Frau Fischer plötzlich.

»So ein nettes Madl und so eine nette Familie. Sie sind ja von hier. Nicht wie die Türken da oben!« Dass wir dafür »die Türken da unten« sind, ahnt Frau Fischer nämlich, wie Sie vermutlich bereits gemerkt haben, nicht. Unser Klingelschild kann sie mit ihren schlechten Augen nicht entziffern, für sie sind wir einfach die Eier-Familie. Und wie Türken sehen wir für Frau Fischer auch nicht aus … Ich überlege kurz, ob ich meine genetisch bedingte Tarnung aufgeben und Frau Fischer grundsätzliche Dinge über »von hier« und »da oben« erklären soll, fürchte aber, dass die 70-jährige Frau Fischer dann einen Herzinfarkt erleiden könnte.

Aussehen und Name passen bei mir eben einfach nicht zusammen. Nur so lässt sich erklären, dass ich acht Jahre lang unter einer männlichen Sozialversicherungsnummer registriert war. Ich wäre vermutlich immer noch ein Mann, wenn dieser Umstand meinem neuen Sachbearbeiter bei der Krankenkasse nicht aufgefallen wäre.

Nun will ich den deutschen Behörden aber nicht unterstellen, ganz besonders ignorant zu sein. Ich habe es nicht mit einem rein deutschen Problem zu tun, denn auch in der Türkei ist Deniz ein Unisexname. Nur, in der Türkei weiß einfach jeder, dass Deniz ein Junge oder ein Mädchen sein kann.

Ich hingegen sah mich in jedem neuen Schuljahr am ersten Schultag aufs Neue einem verwirrt dreinblickenden Klassenlehrer gegenüber. Auf das »Wo sitzt denn der Deniz?« folgte stets eine Suchaktion durchs Klassenzimmer: Irgendwo muss hier doch was Türkisches sitzen … wo ist denn das Kopftuch? Oder der da hinten vielleicht? Das sieht doch ansatzweise nach Adlernase aus. Oder gibt’s hier zumindest irgendwo verfrühten Bartwuchs?

Nichts. Nur ein blasses rotblondes Mädchen, das unbeirrt die Hand hob.

In Deutschland glauben eben viele immer noch, dass alle Türken Adlernase, Kopftuch und Monobraue tragen. Ich hingegen – blond, fast durchsichtig, gar keine Augenbrauen – bin quasi undercover unterwegs. Den alltäglichen Rassismus kann ich zwar beobachten, bekomme ihn aber nie direkt ab.

Hier und da muss ich einer Freundin erklären, dass die Frau mit Kopftuch, die ihr gerade mit ihrem 3er-BMW die Vorfahrt genommen hat, kein »verdammter Mullah« ist. Und dass »Aber du bist ja anders« ein saudummes Argument ist. Auch von Pseudoanerkennung wie »Du sprichst aber gut Deutsch« bleibe ich verschont. Und ich komme mit Fremden immer schnell ins Gespräch (Bist du adoptiert? Ist das deine echte Haarfarbe?).

Nur dieser Name. Meine Eltern haben einfach nicht richtig nachgedacht, als sie ihn vor vielen Jahren ihrer Tochter zudachten. Daran zum Beispiel, dass keine deutsche Behörde ihn jemals richtig schreiben wird. Und ist es in Deutschland nicht vorgeschrieben, dass man anhand des Vornamens zweifelsfrei das Geschlecht des Kindes erkennen kann? Tja …

Vor allem aber dachten sie nicht daran, dass man – wenn man Deutschen denn die korrekte Aussprache irgendwie doch noch beibringen will – leider auf das Wort »Penis« zurückgreifen muss. Exakt darauf reimt sich Deniz in der richtigen Intonation nämlich.

Dabei steckt hinter Deniz mitnichten ein Geschlechtsteil. Deniz bedeutet wortwörtlich »Meer«. So wie die meisten türkischen Namen einfache Wörter des täglichen Gebrauchs sind: »Yıldız« zum Beispiel (»Stern«) oder »Can« (»Seele«). Daneben gibt es noch die religiösen Namen und die historischen: »Aye« (die jüngste Frau des Propheten Mohammed) oder »Süleyman« (Sultan des Osmanischen Reichs).

Türkische Namen funktionieren nach dem Prinzip »Nomen est omen«. Sie sollen in der Türkei eine Art Motto für das Leben des neuen Menschen bestimmen. Aye wird hoffentlich mal fromm und sittsam, Yıldız schön wie ein Stern, Süleyman bringt es beruflich zu etwas, und Can wird bestimmt mal kein misanthropischer Klotz.

Warum meine Eltern meinen Bruder dann Attila nannten, nach dem legendären Hunnenkönig, ist mir aber bis heute schleierhaft. Ihnen selbst vermutlich auch. Ich vermute, dass mein Vater ein wenig zu glücklich darüber war, dass sein erstgeborenes Kind ein Sohn ist (sehr wichtig in der Türkei) und meine Mutter sich nach den stundenlangen Wehen dachte: Na, wenn schon, denn schon.

Ihren Sohn Attila zu nennen wirkte stattdessen aber eher so, als hätten meine Eltern ein Pharaonengrab geöffnet und damit unwiderruflich einen Fluch befreit. Der Fluch des Attila wird uns noch öfter beschäftigen in diesem Buch.

Als mein unbesiegbarer Bruder gerade endlich der Pubertät entwachsen und ausgezogen war, da zog in der Wohnung über uns am Münchner Partnachplatz eine algerisch-türkische Familie mit zwei kleinen Jungs ein. Die beiden spielten oft mit ihrer Mutter im Sandkasten neben dem Haus, und einer der Jungs machte einen solchen Rabatz, dass meine Mutter instinktiv aufhorchte. Das konnte doch nicht etwa … »Attila, hör sofort auf, deinem Bruder Sand ins Gesicht zu werfen!«, hörte sie unsere neue Nachbarin brüllen. Nomen est omen eben. Seitdem grüßt meine Mutter sie immer besonders freundlich, wissend und mitleidend von Attila-Mutter zu Attila-Mutter.

Meinen Namen suchte mein Vater aus, während er in einem Schiffsmast hing. Als ich das Licht der Welt erblickte, leitete er gerade einen kleinen Jachthafen in Marmaris, einem damals noch kleinen türkischen Örtchen in der Provinz Muğla am Mittelmeer. Meine Mutter, eine deutsche Krankenschwester, traute der dortigen Dorfklinik aber nicht und wollte mich lieber in Deutschland bekommen. Hochschwanger bugsierte sie mich und sich auf eine Fähre nach Griechenland, von dort ging es weiter nach München.

Als die Kunde von meiner Geburt wieder zurück zur Schiffsbasis in Marmaris und hoch zu meinem in den Takelagen hängenden Vater drang, traf es ihn offenbar wie ein Blitz: die Tochter eines Seemanns! Meer! Na klar!

Diese Geschichte und die Peniseselsbrücke sind mittlerweile meine ersten Mittel der Wahl, wenn ich meinen Namen erklären muss: also immer. Schiffsmastengeschichte für neue Chefs, bei Vorstellungsgesprächen und Behörden. Peniseselsbrücke bei Gleichaltrigen, in der Disco und bei allen anderen, wenn ich schon zu viel getrunken habe.