8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nobelpreis für Literatur 2013 Alice Munro vermag es wie niemand sonst, so viel Realität, so viel Verstrickung auf so wenigen Seiten unterzubringen. Sie weiß ihre Figuren auf so knappem Raum so präzise auszuloten, den Leser so geschickt über das scheinbar Alltägliche mitten ins Dunkle, Geheimnisvolle der menschlichen Psyche zu stoßen. Ihre Storys sind Kammerspiele des Gefühls, spektakulär im scheinbar Unspektakulären - sprachliche Meisterstücke. Alice Munro hält alles in der Schwebe, erlöst uns nicht vorschnell aus unserer Unsicherheit, sondern webt uns ein in ihr erzählerisches Netz: ihr einziges Zuhause.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

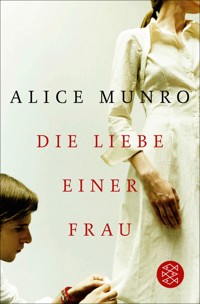

Alice Munro

Die Liebe einer Frau

Drei Erzählungen und ein kurzer Roman

Über dieses Buch

Nobelpreis für Literatur 2013

Was nur wenigen Autoren gelingt – allein durch ihre Erzählungen weltberühmt zu werden -: der kanadischen Autorin Alice Munro ist es gelungen. Das Lob, das sie für ihre klugen, vielschichtigen und fesselnden Geschichten immer wieder bekommen hat, ist hymnisch: die New York Times spricht von ihren Erzählungen schlichtweg als von »literarischen Wundern«. Niemand sonst vermag es, so viel Realität, so viel Ambivalenz, so viel Verstrickung auf so wenigen Seiten unterzubringen wie Munro; niemand sonst weiß die Charaktere seiner Figuren auf so knappem Raum so tief auszuloten, den Leser so tief in die Niederungen des scheinbar Alltäglichen, Harmlosen zu führen – mitten ins Dunkle, Geheimnisvolle der menschlichen Psyche hinein. So vermeintlich harmlos sich Munros Texte auch anlassen mögen – alle haben sie eine unheimliche Unterströmung. Hinter der Fassade der Wohlanständigkeit und Bürgerlichkeit lauern starke Gefühle, Geheimnisse, Betrug, Verrat, Gewalt – mitunter sogar Mord und Totschlag. In das geordnete Leben bricht das Desaster ein – allerdings ein Desaster, das sich der Leser und die Figuren oft genug erst zusammenreimen müssen, das selten direkt benannt wird, denn zu Alice Munros Meisterschaft gehört auch eine besondere Subtilität der Andeutung und der präzisen Aussparung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Alice Munro, geboren 1931 in Wingham, Ontario, ist eine der bedeutendsten Autorinnen der Gegenwart. Sie erhielt 2013 die höchste Auszeichnung für Literatur – den Nobelpreis. Ihr umfangreiches erzählerisches Werk wurde zuvor bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Giller Prize, dem Book Critics Circle Award sowie dem Man Booker International Prize. Alice Munro lebt in Ontario, Kanada.

Im Fischer Taschenbuch Verlag liegen vor: ›Himmel und Hölle‹ (Bd. 15707), ›Die Liebe einer Frau‹ (Bd. 15708), ›Der Traum meiner Mutter‹ (Bd. 16163), ›Tricks‹ (Bd. 16818), ›Wozu wollen Sie das wissen?‹ (Bd. 16969), ›Zu viel Glück‹ (Bd. 18686), ›Tanz der seligen Geister‹ (Bd. 18875).

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: Elizabeth Young/Getty Images

Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel ›The Love of a Good Woman‹ bei Alfred A. Knopf, New York

© Alice Munro, 1998

Für die deutsche Ausgabe

© 2000 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Alle Rechte vorbehalten

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402685-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Für Ann Close, meine [...]

Die Liebe einer Frau

I. Skagerrak

II. Herzversagen

III. Fehler

IV. Lügen

Jakarta

I

II

III

IV

Cortes Island

Einzig der Schnitter

Für Ann Close, meine Lektorin und Freundin

Die Liebe einer Frau

Seit zwei Jahrzehnten gibt es in Walley ein Museum, das alle möglichen Dinge aufbewahrt, von Fotos und Butterfässern und Pferdegeschirren bis hin zu einem alten Zahnarztstuhl, einem unhandlichen Apfelschäler und solchen Kuriositäten wie den hübschen kleinen Isolatoren aus Porzellan und Glas, die einst auf Telegrafenmasten Dienst taten.

Dort findet sich auch ein Instrumentenkasten mit der Aufprägung D.M. WILLENS, OPTIKER. Auf dem dazugehörigen Schildchen steht: »Dieser Kasten mit optometrischen Instrumenten ist zwar nicht sehr alt, aber von beträchtlicher Bedeutung für diese Stadt, da er Mr. D. M. Willens gehörte, der 1951 im Peregrine River ertrank. Der Kasten entging offenbar der Katastrophe und wurde vermutlich vom anonymen Spender gefunden, der ihn uns für unsere Sammlung zur Verfügung stellte.«

Das Ophthalmoskop erinnert ein wenig an einen Schneemann. Das heißt, der obere Teil – der Teil, der auf einem hohlen Griff angebracht ist. Eine große runde Scheibe, darüber eine kleinere runde Scheibe. In der großen Scheibe ein Loch zum Hindurchsehen beim Wechseln der unterschiedlichen Brillengläser. Der Griff ist schwer, denn die Batterien stecken noch darin. Wenn man die Batterien herausnähme und den dazugehörigen Stab mit einer Scheibe an jedem Ende einsetzte, könnte man ein Kabel anschließen. Aber es mag notwendig gewesen sein, das Gerät an Orten zu verwenden, an denen es keinen elektrischen Strom gab.

Das Skiaskop sieht komplizierter aus. Unter der runden Stirnspange sitzt so etwas wie ein Zwergenkopf, mit einem runden, flachen Gesicht und einer Zipfelmütze aus Metall. Die Mütze neigt sich in einem Winkel von fünfundvierzig Grad zu einer schlanken Säule, die oben ein Lämpchen hat. Das flache Gesicht besteht aus Glas und ist eine Art dunkler Spiegel.

Alle Geräte sind schwarz, aber das ist nur Farbe. An manchen Stellen, die der Optiker besonders oft berührt haben muss, hat sich die Farbe abgenutzt, und man kann das silbrig glänzende Metall sehen.

I.Skagerrak

Die Stelle hieß Skagerrak. Früher hatte hier eine Mühle gestanden, umgeben von einer kleinen Ansiedlung, aber bereits zu Ende des vorigen Jahrhunderts war all das verschwunden, und auch vorher hatte der Ort es nie zu Bedeutung gebracht. Viele Leute glaubten, er sei nach der berühmten Seeschlacht im Ersten Weltkrieg benannt, aber in Wahrheit war schon viele Jahre, bevor diese Schlacht überhaupt stattfand, alles verfallen.

Die drei Jungen, die an einem Samstagmorgen im Frühling des Jahres 1951 hierher kamen, glaubten wie die meisten Kinder, dass der Name von den alten Holzbohlen stammte, die aus der Erde des Flussufers ragten, und von den dicken Brettern, die im nahegelegenen Wasser hochstanden und eine ungleichmäßige Palisade bildeten. (Es waren die Überreste eines vor dem Beton-Zeitalter errichteten Staudamms.) Die Bohlen und ein Haufen Mauersteine und ein Fliederbusch und ein paar große, von Krebsknoten verformte Apfelbäume und der flache Graben des Mühlgerinnes, der sich jeden Sommer mit Brennnesseln füllte, waren die einzigen Überreste dessen, was hier einmal gestanden hatte.

Es gab einen Weg oder eher einen Pfad, der von der Landstraße hierher führte, aber er war nie geschottert worden und erschien auf Landkarten nur als gepunktete Linie, ein öffentlicher Weg. Im Sommer wurde er recht häufig benutzt, von Leuten, die zum Baden an den Fluss fuhren, oder nachts von Pärchen, die einen Ort zum Parken suchten. Der Wendeplatz lag vor dem Graben, aber alles war so von Brennnesseln und in nassen Jahren obendrein von Bärenklau und Schierling überwuchert, dass die Autos manchmal das ganze Stück bis zur Straße zurücksetzen mussten.

Die Reifenspuren, die ins Wasser führten, waren an diesem Frühlingsmorgen leicht zu entdecken, wurden aber von den Jungen nicht bemerkt, denn die drei dachten nur ans Schwimmen. Wenigstens würden sie es so nennen, sie würden in die Stadt zurückkehren und behaupten, dass sie am Skagerrak geschwommen seien, noch bevor der Schnee vom Boden verschwunden war.

Hier flussaufwärts war es kälter als in den Untiefen nahe der Stadt. Die Bäume am Ufer hatten noch kein Blatt ausgetrieben – das einzige Grün, das man sah, kam von den Bärlauchflecken auf dem Boden und den Sumpfdotterblumen, frisch wie Spinat, die jeden kleinen Wasserlauf zum Fluss hinunter säumten. Und auf dem gegenüberliegenden Ufer unter ein paar Zedern sahen sie das, wonach sie besonders Ausschau hielten – eine lange, niedrige, hartnäckige Schneewehe, grau wie Stein.

Noch nicht vom Boden verschwunden.

Also würden sie ins Wasser springen und die Kälte wie Eisdolche spüren. Eisdolche, die hinter ihren Augen aufschossen und von innen auf ihre Schädeldecken einstachen. Dann würden sie ein paarmal Arme und Beine bewegen und sich hinaushangeln, am ganzen Körper zitternd und mit klappernden Zähnen; sie würden die tauben Gliedmaßen in die Kleider stecken und die Schmerzen spüren, wenn das aufgeschreckte Blut den Körper zurückeroberte, und die Erleichterung, ihre Prahlerei wahr gemacht zu haben.

Die Reifenspuren, die ihnen nicht auffielen, führten geradewegs durch den Graben – in dem jetzt nichts wuchs, nur das platte, tote, strohfarbene Gras des Vorjahres war noch da. Durch den Graben und in den Fluss, ohne den Versuch einer Umkehr. Die Jungen stiefelten darüber hinweg. Aber inzwischen waren sie nah genug am Wasser, um etwas zu entdecken, was wesentlich fesselnder war als Reifenspuren.

An einer Stelle schimmerte das Wasser hellblau, und das war keine Spiegelung des Himmels. Es war ein komplettes Auto, es lag schräg im Mühlteich, die Vorderräder und die Motorhaube staken im schlammigen Grund, der Buckel der Kofferhaube durchbrach fast die Wasseroberfläche. Hellblau war zu jener Zeit eine ungewöhnliche Farbe für ein Auto, und seine bauchige Form war ebenfalls ungewöhnlich. Sie erkannten es sofort. Das kleine englische Auto, der Austin, bestimmt der Einzige im ganzen Land. Er gehörte Mr. Willens, dem Optiker. Er sah wie eine Witzfigur aus, wenn er darin fuhr, denn er war ein kleiner, aber dicker Mann, mit breiten Schultern und großem Kopf. Er wirkte immer in sein kleines Auto hineingezwängt wie in einen platzenden Anzug.

Das Auto besaß ein Schiebedach, das Mr. Willens bei warmem Wetter öffnete. Es stand jetzt offen. Was sich im Innern befand, konnten sie nur schwer erkennen. Die Farbe des Autos machte seine Form gut sichtbar, aber das trübe Wasser verbarg alles, was weniger hell war. Die Jungen hockten sich ans Ufer, dann legten sie sich auf den Bauch, reckten wie Schildkröten den Kopf vor und spähten ins Wasser. Da war etwas Dunkles, Pelziges, etwas wie ein großer Tierschwanz, es ragte aus der Öffnung im Dach und bewegte sich träge im Wasser. Nicht lange, und es wurde als Arm ausgemacht, bedeckt vom Ärmel einer dunklen Jacke aus schwerem, haarigem Stoff. Wie es aussah, war in dem Auto der Leichnam eines Mannes – es musste der von Mr. Willens sein – in eine merkwürdige Stellung geraten. Die Kraft des Wassers – denn selbst im Mühlteich ging zu dieser Jahreszeit eine ziemlich starke Strömung – musste ihn irgendwie vom Sitz gehoben und umhergestoßen haben, sodass er oben ans Autodach kam und ein Arm hinausgeriet. Sein Kopf musste heruntergedrückt worden sein, gegen das Fenster der Fahrertür. Ein Vorderrad steckte tiefer im Grund als das andere, das Auto lag also auch seitlich schräg im Wasser. Und das hieß, eigentlich musste das Fenster der Fahrertür offen stehen und der Kopf von Mr. Willens herausragen. Aber es gelang ihnen nicht, den klar zu erkennen. Sie konnten sich nur sein Gesicht vorstellen, wie sie es kannten – ein großes, breites Gesicht, das oft ein dramatisches Stirnrunzeln zur Schau trug, aber nie ernsthaft einschüchterte. Sein dünnes, krauses Haar war rötlich oder messingfarben und quer über den Schädel gekämmt. Seine Augenbrauen waren dunkler als das Haupthaar, dick und struppig wie Raupen, die über den Augen klebten. Dieses Gesicht kam ihnen ohnehin grotesk vor, wie viele Gesichter von Erwachsenen, und sie hatten keine Angst, es vom Wasser aufgequollen zu sehen. Aber alles, was sie erspähen konnten, war dieser Arm mit der bleichen Hand. Die Hand sahen sie ganz deutlich, sobald sie sich daran gewöhnt hatten, ins Wasser zu schauen. Sie schwebte zitternd und unentschlossen, wie eine Feder, obwohl sie aussah wie aus Teig. Und ebenso normal, sobald man sich daran gewöhnt hatte, dass sie überhaupt dort war. Die Fingernägel waren alle wie blanke kleine Gesichter, mit ihrer verständigen, alltäglichen Begrüßungsmiene, ihrer vernünftigen Missachtung der gegenwärtigen Umstände.

»Mannometer«, sagten die Jungen. Mit zunehmendem Nachdruck und in einem Tonfall wachsender Hochachtung, sogar der Dankbarkeit. »Mannometer.«

Es war ihr erster Ausflug in diesem Jahr. Sie waren auf der Brücke über den Peregrine River hergekommen, einer einspurigen Brücke, die auf zwei Bögen ruhte und in der Gegend als Höllentor oder Todesfalle verschrien war – obwohl die Gefahr mehr mit der scharfen Kurve zu tun hatte, die die Straße an ihrem südlichen Ende nahm, als mit der Brücke selbst.

Es gab auch einen Gehweg für Fußgänger, aber den benutzten sie nicht. Sie konnten sich nicht daran erinnern, ihn jemals benutzt zu haben. Vielleicht vor vielen Jahren, als sie so klein waren, dass sie bei der Hand genommen wurden. Aber diese Zeit gab es für sie nicht mehr; sie weigerten sich, sie wiederzuerkennen, selbst wenn ihnen Beweise in Form von Schnappschüssen gezeigt wurden oder sie gezwungen waren, sich in Familiengesprächen etwas darüber anzuhören.

Sie gingen jetzt auf dem eisernen Sims entlang, der nicht neben dem Gehweg, sondern auf der anderen Seite der Brücke verlief. Er war ungefähr zwanzig Zentimeter breit und etwa dreißig Zentimeter über dem Brückenboden. Der Peregrine River trug die inzwischen geschmolzene Winterlast aus Eis und Schnee hastig hinaus in den Lake Huron. Er kehrte gerade erst in seine Ufer zurück, nach der alljährlichen Flut, die die Auen in einen See verwandelte, die jungen Bäume ausriss und alle Boote und Hütten innerhalb ihrer Reichweite zerschlug. Gesättigt mit Erdreich, das aus den ablaufenden Wiesen in den Fluss geschwemmt wurde, und beschienen vom bleichen Sonnenlicht, sah das Wasser aus wie kochender Karamellpudding. Aber wehe, du fielst hinein, dann verwandelte es dich in Eis und schleuderte dich hinaus in den See, wenn es dir nicht vorher an den Brückenpfeilern den Schädel zertrümmerte.

Autos hupten sie an – eine Warnung oder ein Tadel, aber sie kümmerten sich nicht darum. Sie gingen im Gänsemarsch, selbstvergessen wie Schlafwandler. Am Nordende der Brücke krabbelten sie hinunter zu den Auen und suchten die Pfade, die sie vom Vorjahr kannten. Die Flut lag so kurz zurück, dass es noch gar nicht leicht war, diesen Pfaden zu folgen. Sie mussten sich durch niedergeschlagenes Gestrüpp kämpfen und von einem schlammverkrusteten Grasbüschel zum anderen springen. Manchmal sprangen sie achtlos und landeten im Schlamm oder in Tümpeln, die das Flutwasser zurückgelassen hatte, und als ihre Füße erst einmal nass waren, passten sie nicht mehr auf, wo sie landeten. Sie stapften in den Schlamm und planschten durch die Tümpel, sodass ihnen das Wasser in die Gummistiefel floss. Der Wind war warm, er zerrte die Wolken auseinander zu aufgeräufelten Wollfäden, und über dem Fluss tummelten und stritten sich Möwen und Krähen. Bussarde kreisten in der Höhe und hielten Ausschau. Die Rotkehlchen waren gerade zurückgekehrt, und die Kuhvögel mit den orangegelben Flügeln schossen zu zweit umher und leuchteten in die Augen, als wären sie eben in Farbe getunkt worden.

»Hätt ’ne Zweiundzwanziger mitnehm’ solln.«

»Hätt ’ne Kaliber zwölf mitnehm’ solln.«

Sie waren zu alt, um mit Stöcken zu zielen und Schussgeräusche zu machen. Sie sprachen mit beiläufigem Bedauern, als wären ihnen Schusswaffen ohne weiteres zugänglich.

Am Nordufer kletterten sie hinauf zu einer Stelle mit kahlem Sand. Schildkröten legten hier angeblich ihre Eier ab. Es war noch nicht an der Zeit für dieses Ereignis, außerdem wurde die Geschichte von den Schildkröteneiern schon seit vielen Jahren erzählt – keiner der Jungen hatte je welche gesehen. Aber sicherheitshalber durchstöberten sie den Sand. Dann sahen sie sich nach der Stelle um, an der im vorigen Jahr einer von ihnen zusammen mit einem anderen Jungen das Hüftbein einer Kuh gefunden hatte, aus einem Haufen Schlachtknochen von der Flut davongetragen. Man konnte sich darauf verlassen, dass der Fluss jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl erstaunlicher oder klobiger oder bizarrer oder vertrauter Gegenstände davonschwemmte und anderswo absetzte. Drahtrollen, eine unbeschädigte Trittleiter, eine verbogene Schaufel, einen Malzkessel. Das Hüftbein hatte sich auf dem Ast eines Essigbaums verfangen – was passend schien, denn dessen pelzige Zweige sahen aus wie Kuhhörner oder Hirschgeweihe, manche mit rostbraunen Zapfen am Ende.

Sie platschten eine Weile umher – Cece Ferns zeigte ihnen genau den Ast –, aber sie fanden nichts.

Cece Ferns und Ralph Diller hatten diesen Fund gemacht, und wenn er gefragt wurde, wo das Fundstück jetzt war, sagte Cece Ferns: »Ralph hat’s mitgenommen.« Die beiden anderen Jungen jetzt, Jimmy Box und Bud Salter, wussten, warum das sein musste. Cece konnte nie etwas nach Hause mitnehmen, außer es war so klein, dass es sich leicht vor seinem Vater verstecken ließ.

Sie redeten über nützlichere Funde, die sie vielleicht machen konnten oder in den letzten Jahren gemacht hatten. Aus Zaunpfählen ließ sich ein Floß bauen, Treibholzstücke ließen sich für eine Hütte oder ein Boot sammeln. Wenn sie Glück hatten, erwischten sie ein paar losgerissene Bisamrattenfallen. Dann konnten sie ins Geschäft einsteigen. Sie brauchten nur genug Holz für Spannbretter zu sammeln und die Messer zum Häuten zu stehlen. Sie sprachen davon, einen Schuppen zu übernehmen, von dem sie wussten, dass er leer stand, in der Sackgasse hinter dem früheren Reitstall. An der Tür war ein Vorhängeschloss, aber sie kamen wahrscheinlich durch ein Fenster hinein, indem sie die Bretter nachts abnahmen und bei Tagesanbruch wieder anbrachten. Sie würden eine Taschenlampe zur Arbeit mitnehmen. Nein – eine Laterne. Sie würden die Bisamratten häuten und die Felle spannen und für viel Geld verkaufen.

Dieses Projekt wurde für sie so real, dass sie sich sogar Sorgen darüber machten, die wertvollen Felle den ganzen Tag über im Schuppen zu lassen. Einer von ihnen musste Wache stehen, während die anderen gingen und die Fallen kontrollierten. (Niemand erwähnte die Schule.)

So redeten sie, wenn sie aus der Stadt heraus waren. Sie redeten, als könnten sie frei – oder nahezu frei – handeln, als gingen sie nicht zur Schule oder lebten nicht in Familien oder erduldeten keine der ihnen durch ihr Alter auferlegten Demütigungen. Auch, als versorgten das Land und anderer Leute Habe sie mit allem Notwendigen für ihre Unternehmungen und Abenteuer, bei geringstem Risiko und geringster Anstrengung ihrerseits.

Eine weitere Eigenart ihrer Gespräche hier draußen war, dass sie nahezu völlig aufgaben, Namen zu benutzen. Sie benutzten ihre richtigen Namen ohnehin nicht oft – nicht einmal Familienkosenamen wie Bud. In der Schule hatte fast jeder einen Spitznamen. Manche hatten damit zu tun, wie Leute aussahen oder redeten, wie Glotzauge oder Quassler, und manche wie Wundarsch und Hühnerficker hatten mit wirklichen oder erfundenen Vorfällen im Leben der so Benannten zu tun oder im Leben – solche Namen wurden über Jahrzehnte hinweg weitergegeben – ihrer Brüder, Väter oder Onkel. Das waren die Namen, von denen sie abließen, wenn sie draußen im Wald oder auf den Flussauen waren. Wollten sie die anderen auf sich aufmerksam machen, riefen sie nur »He«. Sogar das Benutzen der Namen, die unflätig und zotig waren und die die Erwachsenen vermutlich nie zu hören bekamen, hätte ein Gefühl zerstört, das sie bei diesen Gelegenheiten hatten, das Gefühl, ihr Aussehen, ihre Gewohnheiten, Familien und persönlichen Geschichten gegenseitig völlig fraglos hinzunehmen.

Und doch betrachteten sie einander kaum als Freunde. Sie hätten nie einen als besten Freund oder zweitbesten Freund bezeichnet oder mit mehreren auf diesen Positionen herumgespielt, wie Mädchen es taten. Jeder von mindestens einem Dutzend Jungen hätte jeden dieser drei ersetzen können und wäre von den anderen genauso angenommen worden. Die meisten Mitglieder dieser Gruppe waren zwischen neun und zwölf Jahre alt, zu alt, um an die Gärten und Hinterhöfe der Nachbarschaft gebunden zu sein, aber zu jung, um Jobs zu haben – selbst solch einen Job wie den Bürgersteig vor einem Laden zu fegen oder Lebensmittel mit dem Fahrrad auszuliefern. Die meisten von ihnen wohnten im Nordteil der Stadt, was bedeutete, dass von ihnen erwartet wurde, sich solch einen Job zu besorgen, sobald sie alt genug waren, und dass keiner von ihnen je aufs Appleby oder aufs Upper Canada College geschickt werden würde. Andererseits hauste keiner von ihnen in einer Baracke oder hatte einen Verwandten im Kittchen. Trotzdem gab es beträchtliche Unterschiede, wie sie zu Hause lebten und was von ihnen im Leben erwartet wurde. Aber diese Unterschiede fielen von ihnen ab, sobald sie das Kreisgefängnis und das Getreidesilo und die Kirchtürme nicht mehr sehen und das Geläut der Rathausuhr nicht mehr hören konnten.

Auf dem Heimweg gingen sie schnell. Manchmal verfielen sie in Laufschritt, aber sie rannten nicht. Springen, Trödeln, Planschen, das gab es nicht mehr, und der Lärm, den sie auf ihrem Weg hinaus gemacht hatten, das Indianergeheul, wurde auch weggelassen. Jedes Geschenk der Flut wurde bemerkt, aber links liegen gelassen. Eigentlich gingen sie wie Erwachsene, in ziemlich gleichmäßigem Tempo und auf dem vernünftigsten Weg, mit der Bürde, wohin sie nun gehen und was sie als Nächstes tun mussten. Sie hatten etwas vor sich, hatten ein Bild vor Augen, das sich zwischen sie und die Welt schob, etwas, was die meisten Erwachsenen zu haben schienen. Der Mühlteich, das Auto, der Arm, die Hand. Sie hatten die Vorstellung, sobald sie eine bestimmte Stelle erreichten, würden sie anfangen zu rufen. Sie würden unter lautem Geschrei in die Stadt ziehen und mit ihrer Neuigkeit fuchteln, und alle würden mucksmäuschenstill sein und zuhören.

Sie überquerten die Brücke in derselben Weise wie immer, auf dem Sims. Aber sie hatten keinerlei Gefühl von Wagnis oder Mut oder Kaltblütigkeit. Sie hätten ebenso gut den Gehweg nehmen können.

Statt der scharfen Kurve der Straße zu folgen, von der aus man sowohl den Hafen als auch den Marktplatz erreichen konnte, kletterten sie das Ufer hoch zu einem Pfad, der bei den Eisenbahnschuppen herauskam. Die Uhr spielte das Viertel-nach-Geläut. Viertel nach zwölf.

Das war die Zeit, zu der die Leute zum Mittagessen nach Hause gingen. Die Büroangestellten hatten Dienstschluss. Aber die, die in Läden arbeiteten, hatten nur ihre übliche Freistunde – am Samstag blieben die Läden bis zehn oder elf Uhr abends geöffnet.

Die meisten Leute gingen zu einer warmen, sättigenden Mahlzeit heim. Schweinekoteletts oder Würstchen oder gekochtes Rindfleisch oder Hackfleischauflauf. Mit Sicherheit Kartoffeln, gestampft oder gebraten; eingelagerte Wurzelgemüse oder Kohl oder Rahmzwiebeln. (Ein paar Hausfrauen, reicher oder verschwenderischer, hatten vielleicht eine Dose Erbsen oder Butterbohnen aufgemacht.) Brot, Muffins, eingewecktes Obst, Kuchen. Selbst diejenigen, die kein Zuhause hatten oder die aus irgendeinem Grunde nicht dorthin wollten, setzten sich zu einer ähnlichen Mahlzeit im Duke of Cumberland oder im Merchant’s Hotel an den Tisch oder nahmen für weniger Geld hinter den beschlagenen Scheiben von Shervill’s Dairy Bar Platz.

Die meisten derer, die nach Hause gingen, waren Männer. Denn die Frauen waren bereits dort – waren die ganze Zeit über dort. Einige Frauen mittleren Alters jedoch, die aus Gründen, für die sie nichts konnten – tote Ehemänner oder kranke Ehemänner oder überhaupt keine Ehemänner –, in Läden oder Büros arbeiteten, waren mit den Müttern der Jungen befreundet und riefen ihnen jetzt Begrüßungen zu, sogar quer über die Straße (am schlimmsten war es für Bud Salter, den sie Buddy nannten), in einer ganz bestimmten scherzhaften oder munteren Art, die all das wachrief, was sie über Familiengeschichten oder die weit zurückliegende frühe Kindheit wussten.

Männer machten sich nicht die Umstände, kleine Jungen mit Namen zu begrüßen, selbst wenn sie sie gut kannten. Sie nannten sie »Jungs« oder »Burschen« oder gelegentlich »Herren«.

»Guten Tag, die Herren.«

»Geht’s ab nach Hause, Jungs?«

»Na, was habt ihr Burschen heute wieder ausgefressen?«

All diese Begrüßungen hatten ein gewisses Maß an Humorigkeit, aber es gab Unterschiede. Die Männer, die »Burschen« sagten, waren wohlgesonnener – oder wollten wohlgesonnener erscheinen – als die, die »Jungs« sagten. »Jungs« konnte Auftakt einer Standpauke sein, für nicht näher bezeichnete oder ganz bestimmte Vergehen. »Burschen« deutete an, dass der Sprecher selbst einmal jung gewesen war. »Herren« war reine Ironie und Herabsetzung, führte aber nicht zu Schelte, denn die Person, die das sagte, gab sich mit so etwas nicht ab.

Bei der Erwiderung schauten die Jungen nicht höher als bis zu den Handtaschen der Frauen und den Adamsäpfeln der Männer. Sie sagten laut und deutlich »Hallo«, denn es konnte Ärger geben, wenn sie es nicht taten, und Fragen beantworteten sie mit »Ja, Sir« und »Nein, Sir« und »Nix Besondres«. Selbst an diesem Tag hatten solche Ansprachen für sie etwas Beängstigendes und Verwirrendes, und sie antworteten mit der üblichen Einsilbigkeit.

An einer bestimmten Ecke mussten sie sich trennen. Cece Ferns, der es immer am eiligsten hatte, nach Hause zu kommen, scherte als Erster aus. Er sagte: »Also bis nach dem Essen.«

Bud Salter sagte: »Ja. Dann müssen wir in die Stadt.«

Das hieß, wie alle verstanden: »In die Stadt aufs Polizeirevier.« Ohne miteinander beraten zu müssen, hatten sie sich offenbar für eine neue Vorgehensweise entschieden, eine schlichtere Art, ihre Neuigkeit zu berichten. Aber keiner sagte klar, dass er zu Hause nichts erzählen durfte. Es gab keinen guten Grund, warum Bud Salter oder Jimmy Box es nicht hätten tun sollen.

Cece Ferns erzählte zu Hause nie etwas.

Cece Ferns war ein Einzelkind. Seine Eltern waren älter als die der meisten Jungen, oder vielleicht erweckten sie aufgrund des zerstörerischen Lebens, das sie miteinander führten, nur den Eindruck, älter zu sein. Als er sich von den anderen Jungen trennte, verfiel Cece in Laufschritt, wie er es meistens auf dem letzten Stück des Heimweges tat. Das war nicht, weil er darauf brannte, nach Hause zu gelangen, oder weil er meinte, dadurch die Dinge bessern zu können. Vielleicht war es, damit die Zeit rascher verging, denn das letzte Stück musste für ihn voll böser Vorahnungen sein.

Seine Mutter war in der Küche. Gut. Sie lag nicht mehr im Bett, auch wenn sie immer noch im Morgenmantel umherging. Sein Vater war nicht da, und das war auch gut. Sein Vater arbeitete beim Getreidesilo und hatte ab Samstagmittag frei, und wenn er um diese Zeit noch nicht zu Hause war, dann war er wahrscheinlich gleich ins Cumberland gegangen. Das hieß, sie würden es erst am Abend mit ihm zu tun bekommen.

Der Vater von Cece hieß auch Cece Ferns. Das war in Walley ein weithin bekannter und im Allgemeinen mit Sympathie genannter Name, und falls jemand dreißig oder vierzig Jahre später eine Geschichte erzählte, würde er voraussetzen, dass alle wussten, von wem die Rede war, nämlich vom Vater, nicht vom Sohn. Wenn dann einer, der noch relativ neu in der Stadt war, sagte: »Das klingt gar nicht nach Cece«, würde man ihm antworten, dass niemand diesen Cece meinte.

»Nicht der, wir reden von seinem Alten.«

Sie redeten darüber, wie Cece Ferns mal ins Krankenhaus ging oder gebracht wurde, und zwar mit Lungenentzündung oder etwas ähnlich Schlimmem, und wie die Krankenschwestern ihn in nasse Handtücher und Laken wickelten, um das Fieber zu senken. Er schwitzte das Fieber aus, und alle Handtücher und Laken wurden braun. Das war das Nikotin in ihm. Die Krankenschwestern hatten so etwas noch nie gesehen. Cece war begeistert. Er behauptete, seit seinem zehnten Lebensjahr Tabak geraucht und Alkohol getrunken zu haben.

Und wie er mal in die Kirche ging. Es ließ sich schwer vorstellen, warum, aber es war die Baptistenkirche, und seine Frau war Baptistin, also vielleicht ging er ihr zuliebe hin, obwohl sich das noch schwerer vorstellen ließ. An jenem Sonntag wurde das Abendmahl abgehalten, und in der Baptistenkirche ist das Brot Brot, aber der Wein ist Traubensaft. »Was ist das denn?«, rief Cece Ferns laut. »Wenn das das Blut des Herrn ist, dann hatte der die Bleichsucht.«

Vorbereitungen für das Mittagessen waren in der Küche der Familie Fern s im Gange. Ein Laib Schnittbrot lag auf dem Tisch, und eine Dose mit gewürfelten Roten Beten war geöffnet worden. Ein paar Scheiben Jagdwurst waren gebraten worden – vor den Eiern, obwohl man sie hinterher braten musste – und wurden oben auf dem Herd ein wenig warm gehalten. Und jetzt hatte Ceces Mutter mit den Eiern angefangen. Sie stand über den Herd gebeugt, in der einen Hand hielt sie den Eierwender, mit der anderen hielt sie sich den schmerzenden Leib.

Cece nahm ihr den Eierwender aus der Hand und stellte die Kochplatte kleiner, denn sie war viel zu heiß. Er musste die Pfanne vom Herd nehmen, bis die Platte abgekühlt war, damit das Eiweiß nicht zu zäh wurde oder an den Rändern verbrannte. Er war nicht rechtzeitig gekommen, um das alte Fett auszuwischen und ein bisschen frisches Schmalz in die Pfanne zu geben. Seine Mutter wischte nie das alte Fett aus, sondern ließ es einfach von einer Mahlzeit zur anderen drin und tat nur, wenn es nötig wurde, etwas Schmalz hinzu.

Als die Hitze mehr nach seinem Geschmack war, stellte er die Pfanne auf die Platte und ruckelte die schaumigen Ränder der Eier zu säuberlichen Kreisen. Er fand einen sauberen Löffel und tröpfelte ein wenig heißes Fett über die Eigelbs, damit sie sich setzten. Er und seine Mutter mochten die Eier so gebraten, aber seine Mutter brachte es oft nicht zustande. Sein Vater mochte die Eier gewendet und flach wie Pfannkuchen, mit viel schwarzem Pfeffer und durchgebraten, bis sie hart wie Schuhsohlen waren. Cece konnte sie auch so, wie er sie mochte, braten.

Keiner der anderen Jungen wusste, wie anstellig er in der Küche war – ebenso wie keiner etwas von seinem Versteck wusste, das er sich draußen vor dem Haus angelegt hatte, in der Mauernische neben dem Wohnzimmerfenster, hinter der japanischen Berberitze.

Seine Mutter saß auf dem Stuhl neben dem Fenster, während er die Eier aufaß. Sie behielt die Straße im Auge. Es bestand immer noch die Möglichkeit, dass sein Vater nach Hause kam und etwas essen wollte. Und noch nicht betrunken war. Aber sein Verhalten hing nicht immer davon ab, wie betrunken er war. Käme er jetzt in die Küche, konnte es sein, dass er von Cece verlangte, ihm auch ein paar Eier zu machen. Dann fragte er ihn vielleicht, wo er denn seine Schürze hatte, und sagte ihm, dass er mal eine prächtige Ehefrau abgäbe. So würde er sich verhalten, wenn er gute Laune hatte. Wenn er andere Laune hatte, würde er von Anfang an Cece in einer bestimmten Art anstarren – nämlich mit übertrieben bedrohlicher Miene – und ihn warnen, ja aufzupassen.

»Du kommst dir wohl besonders schlau vor, wie? Ich sage dir nur, pass bloß auf.«

Wenn dann Cece seinen Blick erwiderte oder vielleicht auch nicht erwiderte, oder wenn er den Eierwender fallen ließ und klappernd hinlegte – oder sogar, wenn er umherschlich und sich besondere Mühe gab, nichts fallen zu lassen und kein Geräusch zu machen –, konnte es gut sein, dass sein Vater die Zähne fletschte und knurrte wie ein Hund. Eigentlich lächerlich – es war lächerlich, nur dass sein Vater es ernst meinte. Eine Minute später konnten Essen und Geschirr auf dem Fußboden liegen und Tisch und Stühle umgestürzt sein, und er konnte Cece rund durchs Zimmer jagen und brüllen, diesmal würde er ihn kriegen und sein Gesicht auf die heiße Herdplatte drücken, wie würde ihm das gefallen? Kein Zweifel, er war verrückt geworden. Aber wenn es in diesem Augenblick an die Tür klopfte – wenn zum Beispiel einer seiner Freunde kam, um ihn abzuholen –, dann glättete sich sein Gesicht im Nu, und er machte die Tür auf und rief mit lauter, zu Scherzen aufgelegter Stimme den Freund beim Namen.

»Bin im Handumdrehen bei dir. Würde dich hereinbitten, aber die Frau hat wieder mit Geschirr um sich geschmissen.«

Er erwartete nicht, dass ihm geglaubt wurde. Er sagte solche Dinge, um aus dem, was in seinem Haus passierte, einen Witz zu machen.

Ceces Mutter fragte ihn, ob es draußen wärmer wurde und wo er am Vormittag gewesen war.

»Ja«, sagte er, und: »In den Auen.«

Sie sagte, sie habe schon gemerkt, dass er nach Wind roch.

»Weißt du, was ich gleich nach dem Essen machen werde?«, sagte sie. »Ich werde mir eine Wärmflasche nehmen und mich gleich wieder hinlegen, vielleicht komme ich dann ja wieder zu Kräften und fühle mich gut genug, was zu tun.«

Das war, was sie nahezu immer sagte, doch stets verkündete sie es wie eine Idee, die ihr eben erst gekommen war, ein hoffnungsvoller Entschluss.

Bud Salter hatte zwei ältere Schwestern, die nie etwas Nützliches taten, außer seine Mutter zwang sie dazu. Und sie beschränkten ihre Beschäftigungen wie Haare frisieren, Nägel lackieren, Schuhe putzen, schminken oder sogar anziehen nie auf ihre Zimmer oder das Badezimmer. Sie verstreuten ihre Kämme und Lockenwickler und ihren Gesichtspuder und Nagellack und Schuhcreme über das ganze Haus. Außerdem beluden sie jede Stuhllehne mit ihren frisch gebügelten Kleidern und Blusen und breiteten Handtücher mit ihren trocknenden Pullovern auf nahezu jedem freien Stück Fußboden aus. (Dann schrien sie dich an, wenn du in die Nähe kamst.) Sie bezogen vor verschiedenen Spiegeln Stellung – vor dem Spiegel in der Flurgarderobe, dem Spiegel im Wohnzimmerbüfett und dem Spiegel neben der Küchentür mit dem Bord darunter, das immer voller Sicherheitsnadeln, Haarklammern, Kupfermünzen, Knöpfe und Bleistiftstummel lag. Manchmal stand eine von ihnen ungefähr zwanzig Minuten lang vor einem Spiegel und überprüfte sich aus verschiedenen Blickwinkeln, betrachtete ihre Zähne und zog ihre Haare nach hinten und schüttelte sie wieder vor. Dann ging sie, offenbar zufrieden oder zumindest fertig, fort – aber nur bis ins nächste Zimmer, bis zum nächsten Spiegel, wo sie wieder von vorn anfing, als hätte sie einen neuen Kopf geliefert bekommen.

Gerade im Moment nahm sich seine ältere Schwester, die angeblich eine Schönheit war, vor dem Küchenspiegel die Nadeln aus dem Haar. Ihr Kopf saß voll mit glänzenden Wicklern wie Schnecken. Seine andere Schwester stampfte auf Anweisung seiner Mutter die Kartoffeln. Sein fünfjähriger Bruder saß schon am Tisch, hämmerte immer wieder mit Messer und Gabel auf den Tisch und schrie: »Wo bleibt die Bedienung. Wo bleibt die Bedienung.«

Das hatte er vom Vater, der das im Scherz sagte.

Bud ging am Stuhl seines Bruders vorbei und sagte leise: »Sieh mal. Sie tut wieder Klümpchen in den Kartoffelbrei.«

Er hatte seinen Bruder überzeugt, dass Klümpchen etwas waren, was man hinzutat, wie Rosinen an den Reispudding, aus einem Vorrat im Küchenschrank.

Sein Bruder hörte auf zu schreien und fing an zu jammern.

»Ich esse keinen, wenn sie Klümpchen reintut. Mama, ich esse keinen, wenn sie Klümpchen reintut.«

»Ach, hab dich nicht so«, sagte Buds Mutter. Sie briet gerade Apfelscheiben und Zwiebelringe mit den Schweinekoteletts. »Hör auf zu greinen wie ein Baby.«

»Bud hat ihn angestiftet«, sagte die ältere Schwester. »Bud hat ihm gesagt, sie täte Klümpchen rein. Jedes Mal erzählt Bud ihm so was, und er glaubt den Quatsch.«

»Bud sollte man eins aufs Maul hauen«, sagte Doris, die Schwester, die die Kartoffeln stampfte. Sie sagte solche Sachen nicht immer nur so dahin – sie hatte Bud einmal die ganze Wange aufgekratzt.