Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

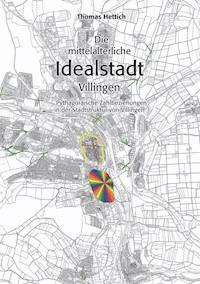

Das Buch definiert in drei empirischen und theoretischen Stufen eine mittelalterliche Idealstadt. Ausgang war eine nachweisliche strukturelle Untersuchung von 26 Stadtgeometrien aus dem Jahr 817. Eine Differenzmethode zwischen euklidischer und fraktaler Geometrie ließ den absoluten Schluss zu, dass Villingen geplant ist. Eine Erhöhung der Anzahl der Städte verdichtete diesen Beweis. Die Stellung der stadtbildprägenden Türme am Ende der Hauptstraßen, die eindeutig auch der Ästhetik zuzuordnen sind, lassen auf eine planerische Symbiose zwischen Stadtstruktur und städtischer Ästhetik schließen. Das größte zu lösende Problem, die Schiefwinkligkeit der nördlichen Hauptstraßen, führt zum geistigen Gehalt der Gesamtstadt an sich, aber insbesondere ins Münsterviertel. Dort lassen sich die Hauptzahlen ableiten, die als die damalige Grundlage für die Stadtplanung als Idealstadt zu sehen ist. Die auf Pythagoras zurückgehende Zahlensymbolik ist nicht nur in der griechischen Architektur, sondern auch in einer deutschen Stadt nachweisbar. Villingen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch definiert in drei empirischen und theoretischen Stufen eine mittelalterliche Idealstadt. Ausgang war eine nachweisliche strukturelle Untersuchung von 26 Stadtgeometrien aus dem Jahr 817. Eine Differenzmethode zwischen euklidischer und fraktaler Geometrie lies den absoluten Schluss zu, dass Villingen geplant ist. Eine Erhöhung derAnzahl der Städte verdichtete diesen Beweis.

Die Stellung der stadtbildprägenden Türme am Ende der Hauptstraßen, die eindeutig auch der Ästhetik zuzuordnen sind, lassen auf eine planerische Symbiose zwischen Stadtstruktur und städtischer Ästhetik schliessen. Das größte zu lösende Problem, die Schiefwinkligkeit der nördlichen Hauptstraßen, führt zum geistigen Gehalt der Gesamtstadt an sich, aber insbesondere ins Münsterviertel. Dort lassen sich die Hauptzahlen ableiten, die als die damalige Grundlage für die Stadtplanung als Idealstadt zu sehen ist. Die auf Pythagoras zurückgehende Zahlensymbolik ist nicht nur in der griechischen Architektur, sondern auch in einer deutschen Stadt nachweisbar: Villingen.

Der Autor:

Thomas Hettich, geboren und Schulausbildung in Villingen und Furtwangen. Studium der Architektur und des Städtebau in Konstanz. Beamtenausbildung (Hoch- und Städtebau) in der Staatlichen Hochbauverwaltung jetzt Vermögen und Bau in Rottweil. Zahlreiche Wettbewerbsteilnahmen mit internationalem Rang und Planertrainigs in Karlsruhe. Einstieg in die forschende und wissenschaftliche Tätigkeit durch die Verbindung zwischen Architektur, Stadt und Musik. Auseinandersetzung mit der Musikstruktur vorwiegend des Jazz. Veröffentlichungen zur Stadt Villingen im Vergleich zwischen zwei grundlegenden Geometrien zur Beweisbarkeit der geistigen Setzung von Villingen. Veröffentlichungen zur Natur vorwiegend zur Frage was war vor dem Urknall und einer Konstanten die die dunkle Materie generiert. Grundlegende Überlegungen zur Raumstruktur anhand des Teilchens Proton und die Implementierung der Planckzahl in die naturwissenschaftliche Diskussion.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I Die Zahl 1

Kapitel II Stadtstrukturen aus dem Jahr 817

Kapitel III Stadtstrukturen Oberzentrum Villingen-Schwenningen

Kapitel IV Stadtstrukturen Marktrechtsstädte

Kapitel V

Stadtstrukturen Zähringerstädte

Kapitel VI Stadtstrukturen Kreuzstädte

Kapitel VII Stadtstrukturen Planstädte

Kapitel VIII Stadtstrukturen Villingen und Schwenningen

Kapitel IX Beweisführung (mathematisch-geometrisch)

Kapitel X Stadtdetails Stadteingang Süd

Kapitel XI Zahl 2 Winkelmaße

Kapitel XII 10^-40 Zahl

Kapitel XIII Der Baumeistergeist

Anhang

Anhänge: Nachwort

Anhänge: Persönliches

Bildnachweise

KAPITEL I

Die Zahl 1

In der Sozialisation des Menschen ist die Zahl des Überlebens von entscheidender Bedeutung. Hat man wie früher ausgedrückt die „Scheuer“ sei voll, so lebte man unbesorgt. Lebt man von der Hand in den Mund so wird das Überleben schwieriger. Diejenigen die sich aus den öffentlichen Mülleimern ernähren werden immer mehr und Diejenigen die immer mehr Kapital anhäufen immer weniger. Eine ausgeglichene Waage ist Utopie und zwar solange wie die dahinterliegende Denkart des Kapitalisten weiter gelehrt und bewundert wird. Die Schulden werden bei entsprechenden Pleiten sozialisiert, die Gewinne individualisiert. 60 Personen auf der Welt sollen soviel Kapital angehäuft haben wie alle Armen, also 50 Prozent der Menschheit zusammen. Die Zahl ist Ausdruck unserer Gesellschaftsform der

Welt, drückt aber auch das aus was sich in den Städten abspielt. Ob Deutschland, Europa, Asien Süd- oder Nordamerika. Die Städte sind Spiegelbild unserer Werte. Wie entstanden sie und wie haben sie sich zu dem entwickelt was sie heute sind. Wer hat auf diesem Weg soviel Geld angehäuft hat, dass er es buchstäblich verbrennen kann und wer muss letztendlich dafür eintreten. Die Finanzkrise lässt grüßen, auf dem Weg dass man die Reichen politisch stützt und bei einer vergleichbaren Erscheinung den Armen nimmt. Der vermeintliche Bibelspruch: Wer hat der hat und wer nichts hat, dem soll auch noch genommen werden, trifft exemplarisch auf den Zustand der Weltbevölkerung zu. Wieviel Kinder verhungern täglich. Eine solche Zahl müsste zu denken geben. Wieviel Tote hat es in den beiden Weltkriegen gegeben. Wieviel in Korea und in Vietnam? Wieviel in Algerien? Zahlen vermitteln uns ein Bewusstsein der Vergangenheit aber auch für eine mögliche Zukunft. Zahlen vermitteln uns auch etwas zum Schönen, Aufregendes, aber auch zum Schlechten. Zahlen führen ins Bewusstsein.

Bild 1: Schulden-Guthaben

Bild 2: Reiche

Bild 3: Arme

Über die Schönheit der Mona Lisa braucht man nicht streiten. Über Generationen haben Kunstverständige, Historiker, Architekten und Hobbykünstler, diese Frau real oder im Abbild gesehen und das was über sie gesagt wurde prüfen können. So ging es auch immer um ihr Lächeln. Ich möchte Sie bitten eine gedachte Struktur bestehend aus zwei Linien über ihr Gesicht zu legen. Die Mona Lisa ist im Profil gemalt. Leicht versetzt. Eine zu denkende Linie ziehen Sie über die Nasenspitze genau in der Mitte und eine über die Nasenwurzel auch genau in der Mitte. Die andere Linie denken sie sich genau in der Mitte der beiden Augenpupillen. Am Kreuzungspunkt der beiden Linien legen Sie ein Winkelmesser an, auf dem Sie einen Winkel von 7 Grad ablesen. Da die Augen und die Nase der Mona Lisa die Hauptstruktur dieser einmaligen Frau bilden, hat der Winkel von 7 Grad eine außerordentliche Bedeutung für die Schönheit dieser Frau.

Bild: 4: Schönheit

Die Entwicklung der Schönheit der Frau können wir vereinfacht an der Entwicklung ihrer grundlegenden Zahlen aufzeigen. Brustumfang, Taille, Hüfte. Über die Steinzeit, die Antike, über das Mittelalter, zum Barock, ins 20. Jahrhundert und dann ins 21. Jahrhundert, wechselten diese Maße. Einmal große einmal kleine Brüste und so weiter, doch keine Zeit ging so wahnhaft mit jungen Mädchen um, die zugrundeliegende Mode darstellen und präsentieren mussten, wie das 21. Jahrhundert. Die Modeschöpfer zwingen ihre Models auf Zahl-Maße die schlichtweg gesundheitsgefährdend sind. Die vorgegebenen zugrundeliegenden Zahlen müsste man verbieten.

Bild 5: Marilyn Monroe

Eine Zahl der Mona Lisa ist die 7. Die Zahl der vitruvianischen Figur ist die des Kreises also Pi und die des Quadrates also 1. Ohne diese beiden Zahlen eins und Pi sind die absoluten Formen Quadrat und Kreis nicht denkbar. Vitruv und Leonardo bringen sie in Bezug auf die Maßverhältnisse des Menschen, wenn dieser einmal die Arme waagrecht und die Füße zusammenhält und sich im Quadrat wiederfindet und andererseits, wenn er die Arme und Beine ein wenig spreizt und den Kreis markiert. Dieser Ansatz hat nicht unmittelbar mit dem Schönen zu tun sondern mit der in der Natur der dahinterliegenden Struktur von Kreis und Quadrat wie man sie im Mensch bei entsprechender Überprüfung wiederfindet. Diese Prüfung führt im sich zeigenden Wesen immer auf die Zahl Pi und Eins.

Bild 6: Schönheitsideal Barock

Bild 7: Schönheitsideal Heute

Bild 8: Vitruvfigur-Euro Münze

Die Kunst, bzw. die möglichen Facetten der Kunst sind wie eine Farbpalette. Schwarz-Weiß, farbig, man entdeckt Formen und Strukturen und vieles mehr. Die Vielfalt der Farbpalette kann man auf drei Grundfarben und zwei Nichtfarben zurückführen. Daraus mischt der Maler sein Farbgebäude. Drei Grundfarben (Rot, Gelb, Blau) und zwei Nichtfarben (Weiß und Schwarz). Aus diesen 5 Möglichkeiten ist das ganze künstlerische sich auf den Betrachter generierende Bewusstsein ableitbar.

Bild 9: Vitruvfigur Leonardo da Vinci

In der Physik und in der Biologie wird uns vermittelt, dass das Ohr beim Hören ausschließlich auf Frequenzen reagiert. Eine Frequenz, also ein Herz, ist eine Sinusschwingung, die entsprechend der Abrollung eines Kreises, einen Halbkreis formt und beim Nullpunkt wieder einen gegensätzlichen Halbkreis ergibt. Die Gitarrensaite schwingt beim Kammerton „a“ 440 mal hin und her und wir hören den Ton „a“. Wenn wir wirklich nur Frequenzen hören, warum hat die Natur das Ohr dann nicht nur mit einem Trommelfell und einem diesbezüglichen Abnehmer für das Gehirn ausgestattet. Das Frequenzspektrum des Ohres liegt bei 20-20 000 HZ. Ein Dirigent ist in der Lage eine halbtönig verstimmte Bratsche in einer Gesamtprobe mit 80 Musikern und entsprechenden Instrumenten herauszuhören. Wir hören das Brummen des Lüfter aus dem Computer, Türgeräusche, ein Gehen. Solche Geräusche sind wahrnehmbar im Jahr 2016 oder vergleichbar ein entferntes Blätterrauschens, auch 500 Jahre vor Christus.

Bild 10: Kunst

Dort gab es auch solche Geräusche. Es gab Sänger, Saiteninstrumente und vieles mehr welches Klänge produzierte. Es gab einen Mann, Pythagoras, der diese Klänge und Geräusche untersuchte und er fand Zahlen, die für ihn soweit reichten, indem er sagte „Alles ist Zahl“. Also alles sei auf die Zahl rückführbar. Die Saiteninstrumente der Griechen waren bekannt. Jedoch entwickelte Pythaogras ein Versuchsinstrument, an dem er seine Erkenntnisse prüfen konnte. Das Monochord ist in seiner Machart so einfach, wie vergleichbar der Doppelspalt 200-300 Jahre später. Beide Versuchsanordnungen liefern damals wie heute noch nachhaltige Ergebnisse und bringen den Forscher zu offenen Fragen. Pythagoras wird nachgesagt, er hätte seine Erkenntnisse in einer Schmiede beim Schlagen der verschieden schweren Hämmern erhalten. Legenden sind zwar schön, aber man würde im nicht gerecht werden, denn gerade das Saiteninstrument und das Monochord haben eine erhebliche Verwandtschaft. Ausgang muss demnach das Saiteninstrument gewesen sein, welches er zu einem Forschungsinstrument mit einer Saite umbaute. Durch den beweglichen Steg war es nun bei gespannter Saite (Gewichte) möglich, Forschungen hinsichtlich der Gesamtsaitenlänge zur eingestellten Steglänge durchzuführen. Es ergaben sich:

Bild 11: Spirale

1/1;1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8

1/1; 1/2; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 6/7; 7/8

Pythagoras entwickelte anhand dieser Zahlen eigene Tonleitern. Das bis heute wesentlichste ist jedoch, dass er die gefundenen Zahlen mit der Seele des Menschen in Verbindung brachte. Dies drückt sich dann aus in der Tonleiter:

1/1; 8/9; 64/81;3/4; 2/3; 16/27; 128/243; 1/2

Wenn wir Madonna, Michael Jackson, Frank Sinatra oder Louis Armstrong in unserer Seele aufnehmen, hören wir dann Zahlen oder Frequenzen? Für Pythagoras, einen der größten Naturforscher war klar, dass es die Zahlen sind, denn das Oktavverhältnis 440 HZ / 880 Hz führt zurück auf 1/2 und insbesondere wenn wir die Frequenzen wahrnehmen wird die Seele angesprochen. Die Zahlverhältnisse 3/4 und 2/3 sind bis heute elementare Grundlagen jeder Musik, gleichgültig wo sie gespielt werden. Über das Monochord könnte man allein ein ganzes Buch schreiben, denn aus diesem Ansatz hat Pythagoras seine ganze Philosophie abgeleitet. Im diesbezüglichen Schriftum zu Pythagoras und dem Monochord, wird fälschlicherweise die Bruchdarstellung 4/3 anstatt 3/4 innerhalb einer Oktave gewählt. Der Bruch 4/3, bei 1/1 Saitenlänge, verweist jedoch auf die Frequenzverhältnisse, was für Pythagoras damals noch nicht zur Untersuchung möglich war. Die Brüche mit dem größeren Nenner als dem Zähler weisen auf die Längenverhältnisse die man am Monochord ablesen und abmessen konnte. Dass Pythagoras mit Gewichten die Seilspannung in einem erweiterten Experiment prüfte und untersuchte wäre denkbar, für eine exakte Aussage also nicht notwendig, denn hierfür reichte der bewegliche Bundsteg aus, um die Längenverhältnisse in der damaligen Zeit exakt zu bestimmen und auch die Musik der Kitharodie zu verbessern. War Pythagoras der erste Musiktheoretiker, so war das von ihm entwickelte Monochord das auf Längen visualisierte Proportions- und Harmoniestimmgerät seiner Zeit.

Bild 12: Monochord

Bild 13: Sehen

Bild 14: Goldener Schnitt

Bild 15: Wellenlänge

Bild 16: Proportion

Der Akkord C 7/9 besitzt fünf Töne und ein Gitarrist sagt er spielt eine Harmonie. Die Harmonieerfordernis aus der Politikersprache weist gerne darauf hin, dass klar und eindeutig etwas zu bestimmen ist. Die Frage ist immer nur, für wen gilt das eindeutige und für wen das Erfordernis des zugehörigen Zweideutigen. Harmonie bedeutet Zusammenklang ohne die Missempfindung eines dieser fünf Töne. Wären die Monochorde der Regierungsparteien so gestimmt, dass man mit ihnen ein Konzert geben könnte, wäre auf dieser Welt einiges anderes. So sind nicht unwesentliche Zeitgenossen immer dabei Stimmungen der Instrumente bewusst zu ändern.

Bild 17: Harmonie

Der Oberton ist wie das Monochord oder der Doppelspalt eines der merkwürdigsten natürlichen Ereignisse. Die Stimme einer Frau, der Klang eines Instrumentes, das OM die klanglichen Ergebnisse aller großen Gesangs- und Instrumentalkünstler basieren auf dem oder den Obertönen. Die östlichen Priester suchen ein Leben lang ihren Ton im OM. Findet ein oder eine Künstlerin ihren Ton mit den Obertönen so wird sie vom Publikum verehrt. Der Grund ist das Klangspektrum der Stimme, die durch Obertöne nicht nur gleichbleibend sondern auch wechselhaft geprägt werden.

In den nachfolgenden Bildern sind visualisierte Zahlen in der geometrischen Linie festgehalten. Das Pentagramm führt über das Hexagramm zum Achtort. Jede Linie ist geometrisch wohldefiniert und zahlenmäßig exakt festgehalten. Wäre eine solche Genauigkeit der Zahl nicht gegeben würde man solche Darstellungen nicht erreichen, denn jede Zeichnung ist nur mittels Maßstabszahl, Winkelzahl und Zirkelzahl zu erreichen.

Bild 18: Sinus mit Obertönen

Im Skizzenbuch des Villard de Honnecourt ist das Pentagramm gezeigt welches in zwei Hörnerbläser eingezeichnet ist, die sich auf einer Hügellandschaft entgegengesetzt fortbewegen. Kirchengrundrisse werden auch durch die Streckenverhältnisse von 1/0,68 entworfen und gebaut. Architekt Berlage aus Amsterdam zeigt, dass in einem Triumphbogen klare geometrische Formen wie Kreis und Quadrat als Grundlage der Komposition waren.

Bild 19: Pentagramm, etc

Le Corbusier hat in seinem Modulor die menschliche Figur ein wenig abstrahiert. Große Hand und breite Schulter. Schmaler Kopf und hoher Hals. Festlegung eines Maßes mit ausgestreckter Hand von 2,26 m was den zukünftigen Wohnblockbebauungen in der Regel zugrunde lag. Die Zahlansätze sind auf den Major und Minor zurückzuführen, werden jedoch nicht ganz eingehalten. Der Modulor war lange Zeit die Bibel zahlreicher Architekten.

Bild 20: Villard de Honnerourd

Bild 21: Kirchengrundriss mit Pentagramm

Bild 22: Torbogen mit Quadratur

„Weniger ist Mehr“. Diese drei Worte müssten, außer in der Mode, verbindlich in allen Entwicklungs-, Architektur, Statik, Handwerker, allen Kunst- und Produktionsschaffenden und Entwickelten vorgegeben werden, wenn wir mit dem Klimawandel ernst machen wollen. Er würde auch heute gelten, so wie ihn Mies van der Rohe populär gemacht hat. Jedes weniger müsste entsprechend zahlenmäßig belohnt werden, so dass ein weniger an Wachstum möglich gemacht wird.

Der von Louis Sullivan geprägte Satz „Form Follows Funktion“ muss dahingehend interpretiert werden, welche Funktion wir benötigen. Bedarf es einer deduktiv vorgegeben Funktion, die den Klimawandel einschränkt, oder bedarf es einer weiterhin individuellen Funktion die den Klimawandel weiter fördert. Die Auswirkungen auf die Menschheit wird zeigen ob wir ein Plus oder Minus CO2 den Schaffenden vorgeben.

Bild 23: Modulor

Waren die zuvor genannten Sätze Überlegungen aus den Jahren 1880 und 1928, stammen die beiden folgenden Zahlen aus dem Jahre 1963 und haben eine ganz neue mathematische Fachrichtung ermöglicht. Der Meterologe Lorentz fütterte sein eigengeschriebenes Computerprogramm zur Simulation von Wetterphänomenen zunächst mit der Zahl 0,506127. Aus mir nicht zugänglichen Gründen gab er anstatt dieser Zahl die Zahl 0,506 in den Computer ein. Normalerweise müsste man meinen, dass ein solches weglassen in der 4ten, 5ten und 6 ten Nachkommastelle unbedeutend ist, die empirisch experimentelle Chaostheorie war jedoch durch diese Differenz geboren. Der Satz, dass ein Flügelschlag eines Schmetterling einen Sturm in New York auslösen könnte, denn dies waren die Zahlen und Daten die der Computer daraufhin lieferte, ist bis heute ein Synonym für die Chaostheorie. Benoit Mandelbrot entwickelte eine Theorie, anhand von Formeln und Gleichen beispielhaft an der Küstenlinie von England und eine ganze Generation fasste in der Chaostheorie Fuß auch mit mathematisch generierten Kunstwerken.

Bild 24: Less is more

Bild 25: Form follows Function

Bild 26: Lorentz

Die Zahl „137“ ist eine physikalische Zahl und wurde von Arnold Sommerfeld im Jahr 1916 entdeckt. Sie gibt die Feinstruktur unseres Universum an. Die ganze physikalische Fachliteratur bestimmt, dass auch nur bei der geringsten Änderung dieser Konstante ein Leben nicht nur auf der Erde sondern im Universum nicht möglich wäre. Wenn ein Berufszweig fern von jeglicher Esoterik etc. ist dann sind es die Physiker. Gleichwohl hängen die Physiker diese Zahl bevorzugt in ihre Gelehrtenzimmer und nehmen bevorzugt und ausdrücklich Platz in Hotelzimmern in denen diese Zahl als Zimmernummer vorkommt.

Die Bedeutung der Zahl hat in den zurückliegenden Jahrhunderten und auch heute eine immanent wichtige Bedeutung und ist allein durch unser monatliches Salär auszudrücken. Dass aber die Zahl nicht nur in der Kunst, in der Wirtschaft, im ganzen sozialen Zusammensein auch heute noch ihre Bedeutung hat, ist offensichtlich. Das zum Schluss angeführte Kapitel der Zahl III, wird auf die Zahlbedeutung im Zusammenhang mit der Planungsidee und dem dahinter sich befindenden Geist der Gründung von Villingen heute wie gestern darlegen.

Bild 27: 137

Die Zahlen zeigen verschiedene Verweise auf spezielle Verhältnisse der Schönheit, eines Computerprogrammes, des Monochord und anderes. Die Zahl 1 ist jedoch etwas Besonderes nicht nur beim parmenidischen Einen sondern auch in der Mathematik, da man durch sie andere Zahlen ins Verhältnis setzen kann. Sie ist eine mathematische 1.

Die physikalische 1 (Eins) lautet: mpl²y/hc=1. Die Untersuchungen zwischen beiden Einsen wird helfen die Raumbeziehungen auch in einer Stadt besser zu verstehen.

KAPITEL II

Stadtstrukturen aus dem Jahr 817

Die von mir gelesenen, meist wissenschaftlichen Bücher waren so aufgebaut, dass der Autor immer auf seine gemachten Entdeckungen verwies, die Grundlage seiner Theorie wurde. Die Schriften zu Villingen sind vielfältig. Es kristallierten sich für mich vor rund 12-15 Jahren jedoch zwei Richtungen zur Entstehung der Stadt Villingen heraus. Die eine ging davon aus, dass Villingen geplant sei oder aus einem Gründungsakt entstand. Die andere Richtung war gerade dem Gegenteil unterlegen. Villingen sei nicht geplant und war nicht gegründet.

Woher nahm die damalige Planungstheorie also bis vor rund 15 Jahren, ihre Erkenntnis. Und woher nahm die Nichtplanungstheorie ihre Erkenntnis, dass Villingen nicht geplant sei. Die damaligen Planungstheoretiker beriefen sich auf Hug, Roder, Revellio und manch andere und zwar meist Lokalinteressierte und die Nichtplanungstheoretiker, meist hochdotierte Berufshistoriker übernahmen vorwiegend Aussagen zu Villingen aus einer Doktorarbeit über Rottweil.

Bild 28: Hondingen

Bild 29: Klengen

Bild 30: Bissingen

Bild 31: Schörzingen

Dies war der Stand vor 15 Jahren. Wer glaubt, dass dieser Stand so transparent damals abzuleiten war, irrt. Ich gehörte auch zu den Planungstheoretikern, aber mir fehlte ein Planungsbeweis. Der äußerst schöne und ansprechende Grundriss war zwar ästhetisch ansprechend, aber es musste gelingen eine geometrische Ableitung herbeizuführen. Hier kam mir mein Naturell zu Gute die Dinge vom Grund her zu betrachten.