Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Schriftstellerin: Helga Hafner geb. Schinke Tochter von Otto Ernst Schinke sowie Enkelin von Karl Wilhelm Schinke

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Familie

Kinder die während eines Krieges geboren werden, deren Mutter damit rechnen muss, eventuell mit Kindern auf so etwas wie eine „Flucht“ zu gehen, müssen schon mit dem ersten Sprechen-Lernen ihren Namen sagen können. So auch ich, die ich im Februar 1941 in Berlin zur Welt kam. „Helga Schinke“ konnte ich sagen, wobei der Zischlaut nicht recht gelang, was von den Erwachsenen mit Rührung belächelt wurde, denn es hörte sich an wie „Helga Schinke“.

Damals, mitten im sogenannten „dritten Reich“, waren alle Deutschen verpflichtet, einen „Ahnenpass“ zu erstellen und vorzulegen, um eventuelle „jüdische Vorfahren“ aussortieren zu können. Verfolgt wurden diejenigen, deren Großvater oder Großmutter jüdisch gewesen waren.

Meine Mutter stammte aus Ostpreußen, von einer Familie die „Bauer“ mit Nachnamen hieß und allein das war schon recht unverdächtig. Ich selbst und die Familie meines Vaters hießen „Schinke“. Die Eltern und die meisten von meines Vaters Geschwistern lebten in Südbrasilien, wohin der Großvater, Karl Wilhelm Schinke, erstmals 1893 und definitiv 1913 ausgewandert war.

Dieser Großvater war die alles überragende Orientierungsfigur in meiner bewussten Kindheit, an die ich deutliche Erinnerungen habe. 1947 war es meinen Eltern gelungen - nach einigermaßen abenteuerlichen Fluchterlebnissen in den Kriegsjahren, aus dem zerstörten, hungernden Nachkriegsdeutschland heraus zu kommen und ins Elternhaus meines Vaters nach „Novo Hamburgo“/Bundesstaat Rio-Grande-do-Sul/Südbrasilien, heimzukehren.

Den Großvater habe ich dort nicht mehr erlebt. Er war just in meinem Geburtsjahr, 1941, gestorben, hatte jedoch von meiner Geburt noch erfahren. Sogar Tränen der Rührung soll der alte, todkranke Mann vergossen haben bei der Mitteilung, dass ihm endlich eine Enkeltochter geboren war, und zwar von seinem jüngsten Sohn, der schon 41 Jahre alt war, der als einziger der vielen Kinder von Karl und Lenchen, in Deutschland lebte und bisher vier Jahrzehnte lang keinerlei Anstalten gemacht hatte, eine Familie zu gründen – geschweige denn Kinder in die Welt zu setzen. Die anderen sechs Kinder des Karl Wilhelm Schinke, der ein berühmter Arzt war in Südbrasilien, lebten in seiner Nähe und hatten allesamt nur Söhne. Die Geburt einer weiblichen Enkelin war eine kleine Sensation in der Familie – daher die Rührung. Er erfuhr von meiner Geburt auf ungewöhnliche Weise: Mein Vater, sein jüngster Sohn, Otto Ernst Schinke hatte seit 1939 in Deutschland beim „Reichsrundfunk“ in der Abteilung „Richtstrahler Südamerika“ als brasilianischer Nachrichtensprecher gearbeitet und sprach Siegesmeldungen und sonstige den damaligen Nationalsozialismus verherrlichende Texte nach Brasilien. Für jedes Südamerikanische Land gab es eine derartige Abteilung beim „Reichsrundfunk“ mit eigener Redaktion. Außerdem hatte man Herrn Schinke dort eine spezielle „Gruß-Sendung“ anvertraut, die Hörerwünsche erfüllte. Diese durfte er allein redigieren und in deren Verlauf hatte er seiner brasilianischen Familie die Geburt der Tochter bekanntgegeben.

Er muss ein sehr guter Rundfunksprecher gewesen sein. Jedenfalls haben seine Hörer in Südbrasilien ihn noch viele Jahrzehnte später, wenn sie ihm persönlich begegneten an seiner Stimme erkannt und darauf angesprochen. Ich habe als Halbwüchsige häufig erlebt, wie man ihn und seine damaligen Sendungen lobte, dabei versichernd, keine davon je versäumt zu haben. Zu jener Zeit als Otto Ernst Schinke beim „Reichsrundfunk“ arbeitete – zunächst in Berlin, ab 1942 in Königswusterhausen - tobte in Europa Hitlers barbarischer Krieg. Meinen Eltern, Otto und Lotte Schinke, war es zunächst gar nicht in den Sinn gekommen, nach Brasilien auszuweichen als noch Zeit dazu gewesen wäre. Beide hatten fest und steif- sogar noch nach dem „Russlandfeldzug“ 1942 - an Deutschlands Sieg geglaubt. Als der „Sender“ im selben Jahr, 1942, aus Berlin nach Königswusterhausen verlegt wurde – aus Sicherheitsgründen, denn Berlin wurde immer heftiger bombardiert - hatte Otto Schinke sich gerade wieder freiwillig für „die Front“ gemeldet, er wollte unbedingt als Soldat das Land, das er liebte verteidigen. Es wurde ihm verwehrt. Seine Sendungen im Rundfunk seien „kriegswichtig“ wurde ihm gesagt und die Hörer in Übersee liebten seine Stimme besonders. Ins Brasilianische Elternhaus zurückzukehren nach verlorenem Krieg, wahnwitziger Flucht, nach schmerzlichem Begraben seiner nationalsozialistischer Ideale und dem Verlust aller materiellen Wert. Diese „Heimkehr“ muss für meine Eltern einer persönlichen Kapitulation gleichgekommen sein. Zudem hatte die „brasilianische Familie“ uns drei aus Deutschland „raus geholt“, hatte Geld und Schiffspassagen auf einer französischen Bank hinterlegen müssen, denn nur so gelang die sogenannte Heimkehr. Anfang 1947, während in Europa das Nachkriegs-Chaos und der eisige Winter 1946/47 wüteten, Deutsche Städte in Schutt und Asche lagen und die Überlebenden vor Hunger, Kälte und Identitätsverlust am Ende ihres Überlebenswillens waren.

Als meine Eltern mit mir, ihrer gerade sechsjährigen Tochter, schließlich in „Novo Hamburgo“ im Schoß der Familie ankamen, standen wir in einem riesengroßen, finsteren Steinhaus, in „altdeutscher“ Einrichtung, schwarz lackierten, gedrechselten Möbeln mit spiralförmigen Säulen und Häkeldeckchen auf Plüsch-polstern.

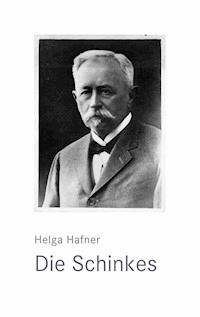

Einer meiner ersten Eindrücke war das große, silbern gerahmte Foto meines Großvaters, auf der mittleren Empore des hohen, düsteren Buffets. Es thronte dort in Augenhöhe der Erwachsenen, wie auf einem Altar und wachte über alles, was in seinem Haus geschah. Der ehrwürdige Herr darauf blickte sehr ernst, sehr kompetent, etwas müde über jeden Betrachter hinweg in unendliche Fernen. Über mich damals hinwegzublicken war keine Kunst, das taten alle. Ich war ein hellblond-bezopftes, mageres Kriegskind, etwas zu klein für meine sechs Jahre, lähmend-schüchtern, ängstlich und fühlte mich überhaupt nur an der Hand, auf dem Schoß oder am liebsten im Bett meiner Mutter richtig wohl und geborgen.

Das raumbeherrschende Bild des Großvaters machte mir mächtigen Eindruck. Er hatte einen großen, weißen Zwiebelschnurrbart, volles weißes Haar, trug eine Weste mit Uhrkette nach der soeben seine Hand zu greifen schien, dergestalt, dass das Kind seine körperliche Gegenwart ständig zu spüren glaubte. Die neuen Tanten und Onkel erwähnten ihn auch fast in jedem Satz: „Vaterchen“ hätte dies oder das nicht gewollt, Jenes niemals gutgeheißen....“ Und so weiter. Das Kind wusste instinktiv, dass mir „Vaterchen“ eben dieser beschnurrbartete Herr auf dem Bild gemeint sein musste.

Dass er so maßgeblich in das Alltagsleben des kühlen, immer halbdunklen Steinhauses mitten in Novo Hamburgo (ehemals „Neu Hamburg“) einzugreifen schien, hatte Ursachen, die man als Sechsjährige nicht gleich ergründen konnte, nur, dass er der Patriarch war an dem man gemessen wurde, wenn man „Schinke“ hieß. Das wurde schnell klar und überaus lästig.

Schon an einem der ersten Aufenthaltstage im damals noch brütend-heißen süd- brasilianische März wurde ich zum Einkaufen nach gegenüber in den kleinen „Laden von Pilgers“ geschickt, weil man „ja überall Deutsch sprechen...“ konnte und weil „...die Kleine doch unbedingt mal von Mutters Rockzipfel loslassen und selbständig werden muss...“ - so sprachen die beiden kinderlosen Schwestern meines Vaters, die „Väterchens“ Haus führten. Als ich stumm vor Angst und Schüchternheit im Laden stand und fremde Erwachsene mich neugierig musterten, sagte eine Frau: „Guck doch emol, des muss e klaa Enkelsche vom alte Dokter sin, des hot des rischtische Schinke-Gesischt...“ Mindestens drei Mais-Stroh-Zigaretten rauchende Männer bückten sich um mir ins Gesicht zu sehen, nickten zustimmend und stellten fest „....liiio, iiio, mer sieht sofort: des Gesischt vom alte Doktor und der selbische Weiskopp. Awwer die habbe sonst doch nur Buuwe..... kai Meedscha..“ „Des kennt vom jingschte Sohn soi, der wo is von Reichsdeitschland kumme...“

So gingen jedes Mal die Reden, wenn ich mich irgendwo auf den Straßen von Novo Hamburgo blicken ließ. Es war wie Spießrutenlauf. Ich brauchte alle Kraft und Tapferkeit, zu der ich fähig war, um tatsächlich in Zukunft täglich für „die Tanten“ Gänge zu erledigen. Niemals ging es ohne vorausgehendes Flehen meinerseits, man möchte es mir ersparen, allein auf die Straße zu müssen, meine Mutter möge mich wenigstens begleiten.... Alles was ich von ihr erreichte war das Versprechen, dass Mutter hinter einem der fast 3- meter-hohen Fenster des Empfangsraumes (ehemals Wartezimmer vom „Doktor“) die schwere, dunkelbraune Plüschartige Gardinen beiseite schob, Wache-stand und mir durch die Scheibe zusah, wie ich über das heiße Kopfsteinpflaster wanderte, dass sie dort stehen blieb bis ich zurück kam und sie mir die wuchtige Haustür öffnete, wenn ich die Eingangstreppe zum überdachten, seitlichen Vorraum hochstieg, denn das Hochparterre lag etwa anderthalb Meter über Straßenniveau; die hohe Zierglockenklingel zu bedienen, dafür war ich zu klein. Wenn ich erfolgreich wieder zurück war, meine Einkäufe den Tanten abgeliefert hatte durfte ich auf ihrem Schoß sitzen und sie erzählte von der Geschichte des Hauses, dass die vielen hohen, geschnitzten Holzstühle in diesem weiten Raum noch aus der Zeit stammten, als dies das Wartezimmer zu des Großvaters Arzt-Praxis gewesen war, ... „.....denn dort drüben, jenseits des langen Korridors jener Raum, den Onkel Willy jetzt als Zeichensaal für seine Bau-Zeichnungen benutzt, das war Großvaters Behandlungsraum. Die Großmutter, die jetzt gebeugt und schrumpelig im Ledersofa vom Esszimmer sitzt, war damals seine wichtigste Praxis-Helferin. Das heutige „Gäste-Schlafzimmer war damals der „Entbindungsraum im Falle zu erwartender Schwierigkeiten bei Geburten“. In seinem Praxisraum hat Großvater sogar operiert, ein Krankenhaus mit speziellem „Op-Raum“ gab es in der ganzen Umgebung nicht, in solchen Fällen musste Großmutter assistieren und die Tanten als junge Mädchen und Junge Frauen auch – alle mussten helfen. Und weil das Haus einfach nicht alle Patienten aufnehmen hat können, wurde die Familie Pilger mit dem kleinen Laden von gegenüber gebeten, Patienten zum Gesundpflegen aufzunehmen, so kamen sie auf die Idee, ein Hotel zu bauen, das häufig vom Großvater wie ein „Spital“ genutzt wurde.“ ... Ich konnte das bescheidene, zweistöckige Steinhaus an der Ecke gegenüber gut sehen und die Aufschrift „Hotel Pilger“ war noch gut zu erkennen – obwohl überstrichen mit Farbe, denn inzwischen war das Haus an die evangelische Kirche verkauft und zu einem Kindergarten umfunktioniert worden. Nach und nach entstand in mir ein Bild, wie anders alles gewesen sein musste, als Großvater noch lebte.

Lange hat es gedauert und ich musste sehr viel älter werden, um zu begreifen, dass selbst dieser Patriarch im vorigen Jahrhundert einmal ein kleines Kind gewesen war, ein deutsches Bauernkind, der älteste Sohn eines angesehenen „freien Bauern“ auf einem großen Gehöft im damals deutschen (– heute polnischen -) „Ober- Schlesien“. Im Jahr 1859 war er geboren auf dem „Hofgut Ellsnig“. Die Ahnenreihe konnte bis ins siebzehnte Jahrhundert zurückverfolgt werden, was während des Hitler-Regimes zur Erbringung des "Arier-Nachweises" notwendig war. Denjenigen Schinkes aus der Generation meines Vaters, die das Nachsuchen in alten Kirchenbüchern unternommen hatten, war die Erforschung eine große Freude. Der älteste, urkundlich erwähnte Schinke, den sie fanden, war ein "Adam" - wie passend - von 1632, dessen Sohn hiess Elias und es war tatsächlich noch eine museumsreife, handgeschriebene Urkunde im Familienbesitz über den Kauf des "Hofgut-Ellsnig" durch einen Bartholomaeus Schinke, der war da erst fünfundzwanzig Jahre alt und Enkel jenes "Adam". Bartholomäus hat 1782 für das Hofgut dreihundert Taler – Goldtaler! – bezahlt, wie in der Urkunde verzeichnet steht. Zur Zeit Friedrichs des Großen war die Regierung daran interessiert, das von Österreich frisch eroberte „Schlesien“ so schnell wie möglich preussisch zu besiedeln. Vor dem „alten Fritz“ war es nicht üblich gewesen, dass einfache Bauern die Genehmigung erhielten, ein „freies Hofgut“ zu erwerben, wodurch sie zu „freien Bauern“ wurden.

Das Original jener Kauf-Urkunde existierte noch im Jahr 1986. Da sah ich es zuletzt. Tante Eva, die damals mit viel Hinwendung und Exaktheit Familienforschung betrieb, besaß es und hütete es sorgsam. Sie versprach mir für jeden von uns aus der Enkel-Generation eine Fotokopie anfertigen und uns zukommen zu lassen. Heute, fünfundzwanzig Jahre später, ist weder das Original noch sind die Kopieen aufzufinden.

Der Name Schinke kommt in allerlei Abwandlungen in den Kirchenbüchern vor, Schimke, Schincke, Schink, Schinck, Schiemke und Schenk, vermutlich hat er seinen Ursprung in dem Wort "Schenke" (=Wirtshaus, Ort des Ausschanks), womit möglicherweise die Vorfahren jenes Bartholomaeus die Goldtaler verdient und erspart haben, mit denen schließlich das eigene Hofgut erworben werden konnte. Jedenfalls ist 1632 der Name des Adam schon "Schinke" geschrieben worden.

Anfang siebzehn-hundert muss ein schlimmes Zerwürfnis in der Familie Schinke vorgekommen sein, - es könnten religiöse Gründe infrage kommen, durch die von Martin Luther losgetretenen Reformen, wodurch mancherlei Familien gespalten wurden. Jedenfalls sagten sich bei den Schinkes einige Familienmitglieder von den Älteren los. Verzeichnet findet sich eine solche "Lossagung" von einer Margaretha Maria, die das "freie Hofgut" der Schinkes verließ, in das Nachbardorf zog, sich dort bei einem Bauern als "niedere Magd" verdingte und sogar ihren Namen im Kirchenbuch zu "Schenk" ändern ließ.

Offenbar war eine solche Namensänderung damals nicht so ungewöhnlich, wie es uns heute erscheint, denn den Berichten meiner Großeltern zufolge wiederholte sich das fast genau ein Jahrhundert später: Der Hofhutbesitzer Bartholomaeus Schinke starb 1814 mit 57 Jahren und hinterließ den Sohn und Gutserben Hans Heinrich Schinke, der schon mit 18 Jahren als Hofbauer eingesetzt war. Um einen solchen Hof angemessen zu bewirtschaften, brauchte er eine Ehefrau. So heiratete er noch im selben Jahr die sechs Jahre ältere Anna Springer, die als enorm fleissig, tüchtig und sparsam galt. Gleichzeitig gingen im Streit und Zorn zwei jüngere Geschwister Hans Heinrichs aus dem Haus, sogar aus dem Ort, und ließen sich in Gnadenfeld nieder. Es handelte sich um einen Johann George Schinke und seine Schwester Johanna, die sich beide von nun an Schenk nannten.

Johanna Marie heiratete in Gnadenfeld den Freigärtner und Schulze Georg Weicht. Diesem Paar wurde 1836 ein Töchterchen geboren, Marie Mathilde Weicht, - meine spätere Urgroßmutter.

Wie gut oder nicht gut unterdessen Hans Heinrich Schinke im Hofgut Ellsnig mit seiner sechs Jahre älteren, schwierigen Frau zurecht kam, wissen wir nicht. Jedenfalls wurde den beiden pünktlich nach einem Jahr Ehe am 27.Mai 1821 der einzige Sohn geboren, Johann Gottlieb Schinke, später der Vater meines Großvaters. Anna Springer war an dieser Erstgeburt fast gestorben und konnte danach keine Kinder mehr haben. Auf den beiden Fotografien, die von ihr erhalten sind, sieht sie schmallippig, verkniffen und böse aus. Ich glaubte immer erkennen zu können, wie enorm geizig und ablehnend sie gewesen sein muss. Ähnliches erzählten auch mein Großvater und seine Geschwister, deren Oma sie gewesen war.

Von Johann Gottlieb, Ana Springers einzigem Sohn, wissen wir aus Beschreibungen und Erzählungen seiner späteren Kinder, dass er gern länger zur Schule gegangen wäre, was seine Mutter verhinderte, - sie hielt Lesen und Schreiben für Teufelswerk, fast so schrecklich wie Photographie. Wir wissen nur, dass er kleinwüchsig war, "ungeheuer lebhaft, sehr belesen, urdeutsch und demokratisch gesonnen", später galt er als überzeugter Konservativer, aber immer aufgeschlossen und interessiert. Aus seinem wohl gehüteten und vor Mutter und Ehefrau verborgenen Besitz stammten viele sehr schöne Bücher, "Klassiker in Miniaturausgaben", die später bis ins Haus Dr.Karl Schinke, Novo Hamburgo/Brasilien kamen und leider nicht mehr existieren. Er war es auch, Johann Gottlieb, der später für seinen eigenen Sohn, Karl Wilhelm, die "höhere Bildung" durchsetzte. Aber zunächst, als junger Bauer auf dem Hofgut war ihm darum zu tun, Frieden in der Familie zu haben.

So machte sich Johann Gottlieb mit sechsunddreißig Jahren auf den Weg nach Gnadenfeld, wohin eine Generation zuvor die beiden jüngeren Geschwister seines Vaters im Zorn fortgezogen waren und kam auch in das Haus von Georg Weicht und dessen Frau Johanna, die väterlicherseits seine Tante war. Deren Tochter Marie Mathilde war mittlerweile zweiundzwanzig Jahre alt. Vetter und Cousine verliebten sich heftig und verlobten sich. Am 03.10.1858, am Hochzeitstag ihrer Eltern, heirateten sie in Gnadenfeld, der legendäre Familienzwist war beigelegt und am 09.09.1859 wurde ihnen das erste Kind, Karl Wilhelm Schinke, mein Großvater, im Hofgut Ellsnig geboren.

Johann Gottlieb Schinke und seine Frau Marie Mathilde Weicht, bekamen noch drei Söhne und zwei Töchter, traditionell hätte die Übernahme des Gutes dem ältesten, nämlich Karl, zugestanden. Da sowohl der Dorfschullehrer als auch der Pastor bei Karls Eltern vorstellig wurden und empfahlen, diesen hochbegabten Jungen weiter lernen zu lassen – ihn jedenfalls zunächst aufs Gymnasium nach Neustadt/Schlesien zu schicken – kam der Vater, Johann Gottlieb Schinke, gegen den erbitterten Widerstand seiner Mutter, Anna Springer, der Oma des Jungen, dem Vorschlag nach. Karlchen wurde in Neustadt bei einem Schuster einquartiert, und zwar in dessen winziger Werkstatt, wo sich unter der Treppe ein Verschlag befand, darin er schlafen durfte. Diese Unterbringung war für die Eltern zwar billig, viel Ruhe hatte der Junge dort gewiss nicht. So hielt er sich zum Lernen, üben und Hausaufgaben-machen meist bei seinem Lehrer auf, der von der Wissbegierig und dem Fleiß des Buben bald genauso beeindruckt war wie vormals der Dorfschullehrer in Ellsnig. Unterdessen wurde Karls nächstjüngerer Bruder, Fritz (Friedrich Schinke 1861-1932), zum künftigen "Hofgut-Ellsnig-Erben" herangebildet. Später hatten er und seine Frau neun Kinder: Adolf, Louise, Hermann, Karl, Paula, Lisbeth, Ernst, Gertrud und Gustav.

Die nächsten beiden Kinder von Johann Gottlieb und Marie Mathilde waren Mädchen, diese beiden jüngeren Schwestern meines Großvaters kamen in den Erzählungen der Familie kaum jemals vor. Sie müssen unauffällig und ohne viel Kontakt mit Karl Wilhelms Kindern gelebt haben. Pauline (1865-1937) war verheiratet mit Gustav Irmer, sie hatten 8 Kinder: Alfred, Emma, Louise, Paula, Karl Gustav, Elfriede und Else. Die Zweite, Luise, wurde Diakonisse und hatte keine Nachkommen.

Es folgten noch weitere drei Jungen, Adolf Schinke (1869-1940), Kunstgärtner und Ministerialassistent. Kinder: Fritz und Lieschen. Diese beiden, Cousin und Cousine meines Vaters und seiner vielen Geschwister, kamen später in den Geschichten häufig vor, waren sogar auf alten Gruppenfotos zu sehen. Da muss es lebendige Kontakte gegeben haben.

Der nächste Bruder meines Großvaters, Hermann Schinke (1871-1961) hatte ein Geschäft für Bürobedarf in Frankfurt/Oder und war Patenonkel von Karls Sohn Gerhard, dem späteren Vater meines Cousins Heinz, und somit Opa von Claudia und Renate Schinke in Brasilien. Hermann adoptierte einen Sohn, Ulrich, der später nach Brasilien/RS, Sapiranga, zog. Ursprünglich soll er Flugzeugmechaniker gewesen sein und während des ersten Weltkriegs für das berühmte "Richthofen-Geschwader" als Mechaniker gearbeitet haben.

Der jüngste Sohn von Johann Gottlieb Schinke und Marie Mathilde Weicht hieß Ernst (1874-1903) und war Schriftsetzer von Beruf. Er übte also jene "schwarze Kunst" aus, die bei seiner Großmutter schwer in Verruf stand. Dieser jüngste von Karls Brüdern, Patenonkel meines Vaters galt als kränklich, wobei Oma Anna Springer logisch folgerte, seine "schlechte Gesundheit" sei die "Strafe Gottes" für die Hinwendung zur "schwarzen Kunst", denn – so sagte sie – „....schon mit dem Bücherlesen hatte der Teufel bei uns den Fuß in der Tür...“. Auch er, Ernst Schinke, soll übrigens nach Südbrasilien ausgewandert sein, entweder gemeinsam mit seinem älteren Bruder, oder letzterer hat ihn nachkommen lassen angesichts des dort herrschenden großen Mangels an Gedrucktem. Ernst Schinke starb jung in Porto Alegre, mit nur neunundzwanzig Jahren, als sein Patenkind, mein Vater, erst drei Jahre alt war. Karl Wilhelm, der diesen seinen jüngsten Bruder sehr geliebt hatte, führte ein Vierteljahrhundert später als erfahrener Arzt dessen frühen Tod auf den täglichen Umgang mit Blei-Lettern beim Zusammensetzen der Schriften, zurück.

Auch Karls Mutter, Marie Mathilde Weicht, hatte die Entscheidung ihres Mannes den ältesten Sohn nach Neustadt aufs Gymnasium zu schicken, mit großer Besorgnis gesehen. Selbstverständlich widersetzte sie sich ihrem Gatten nicht, obwohl die Angst, an den Befürchtungen der Schwiegermutter könnte DOCH "etwas dran" sein, sie bis in den Schlaf verfolgte.

Karl erzählte später seinen Kindern - so auch meinem Vater - mehrfach, der Großvater, Johann Gottlieb, habe " Dantes Göttliche Komödie hinter dem Pflug hergehend bei der Feldarbeit gelesen", weil er sich vor seiner Frau mit einem Buch in der Hand nicht blicken lassen durfte...". Er habe seine geliebten Bücher - unter Anderen auch jene schon erwähnten Klassiker-Miniatur-Ausgaben - in Scheune und Remise sorgsam versteckt gehalten, da seine Frau – schon etwas moderner als ihre Schwiegermutter und alle Dorfbewohner der Umgebung, - das Lesen von Büchern mindestens für verderblichen Müßiggang hielt. Jene besagte Großmutter Anna Springer Schinke – es war die auf den Fotos mit dem schmalen, verbissenen Mund - muss überdies arg geizig gewesen sein – nicht nur "sparsam"; Karl wusste später seinen Kindern viele amüsante Geschichten zu erzählen, die von deren Omas eifersüchtiger Bewachung der Speisekammerschlüssel handelten und von den entsprechend pfiffigen Tricks der halbwüchsigen Enkel, zu denen er selbst gehört hatte, diese dennoch zu erobern, in die Speisekammer einzubrechen und sich an süßem Mus, Schinken und Speck satt zu essen.

Karlchens Lehrer in Neustadt /Oder bewog die Eltern, nachdem Karl schon 1879 das Abitur mit Auszeichnung bestanden hatte, den Jungen zum Medizinstudium nach Greifswald zu schicken, wohin dieser Lehrer selbst aus seiner eigenen Korporation Verbindungen hatte. Dort trat Karl in eine der wenigen nicht-schlagenden Studentenverbindungen ein, nämlich in die "ATV" (=Akademischer Turnerschaft-Verbindung).

Sich einer Studenten-Korporation anzuschließen war zu jener Zeit, besonders für einen Bauernsohn, wie Karl einer war, ganz unerlässlich und brachte einem jungen Menschen viele Vorteile. So bot das "Verbindungs-Haus" Räume, in denen man sich außerhalb der UNI aufhalten, sogar übergangsweise wohnen konnte. Man traf dort immer auf Kommilitonen, die weiterhalfen, mit denen man sich austauschte, von denen man betreut wurde und lernte und man schloss Freundschaften, die ein Beziehungsnetz fürs ganze eigene Leben und die Nachkommen knüpften. Jeder junge Student wurde als "Fuchs" einem "Leibburschen" zugeteilt, der dem Neuling als "Mentor" half, ihm alles erklärte, Wege ebnete, ihn begleitete und beriet – sowohl was das reine Studium betraf als auch das damals so wichtige "gute Benehmen" und den "gesellschaftlichen Schliff" von den korrekten Anreden, Ausdrucksweisen und Höflichkeit gegenüber Respektspersonen, Professoren und Damen, über die Art und Form "gute Konversation" zu machen, ohne sein Gegenüber oder die Tanzpartnerin Unwissenheit oder mindere Bildung fühlen zu lassen, von Tischmanieren bis hin zur Reihenfolge, in welcher die verschiedenen Damen am Tisch zum Tanz aufgefordert werden mussten. Es durfte kein "Mauerblümchen" geben während der häufigen Festlichkeiten. Der Zusammenhalt von "Bundesbrüdern" erstreckte sich lebenslang über alle Landesgrenzen hinaus. Hier konnten Probleme mit älteren, erfahreneren Fachleuten besprochen werden, hier wurden Beratung und Hilfen bei beruflicher Weiterbildung und Positionierung gegeben. Karl hat von diesem Beziehungsgeflecht regen Gebrauch gemacht; als er für zwei Studiensemester nach Halle an der Saale ging kam er dort augenblicklich bei "Gothia Halle" unter, die in die Farben tragende, aber "nicht-schlagende" Korporation "Saxo-Thuringia" überging, der er zeitlebens angehörte. Mit Bundesbrüdern stand und blieb er bis zu seinem Tod in Brasilien in vertrauensvoller Korrespondenz.

Am 01.Oktober 1881 begann Karl Wilhelm seinen Militärdienst in Greifswald als "Einjähriger Freiwilliger" bei den "Pommerschen Jägern-2" und wurde pünktlich am 31.03.1882 "überzähliger Gefreiter", so dass er vom 1.April 82 an in der "Ersten Compagnie des Sanitätscorps" Dienst leistete. In dieser Zeit entdeckte er seine erstaunliche Treffsicherheit beim Schießen. Noch häufig in seinem Leben, übrigens auch bei Schießübungen während seines späteren Einsatzes als Arzt in der damaligen "Kolonie Deutsch-Südwest-Afrika" (heute Namibia), machte er damit großen Eindruck, verblüffte Vorgesetzte und gewann Siegestrophäen. Einige Pokale aus Schützenvereinigungen, denen er im Laufe seines späteren Brasilien-Lebens angehörte, sind heute im Besitz des Enkels, Sigurd Schinke/Novo Hamburgo/Brasilien.

Während der Greifswalder Studienzeit wohnte Karl Wilhelm in einem "möblierten Zimmer" bei der Witwe Klohe. Der jüngst verstorbene Vater Klohe, dessen Zimmer er mieten durfte, war Beamteter Sekretär der Greifswalder Universität gewesen. Der dreizehnjährigen, kessen Tochter, Helene Marie Mathilde Klohe, schrieb der junge Medizinstudent ins "Poesie-Album" 1884 ein selbstverfasstes Gedicht:

"Wenn dereinst nach wen´gen Lenzen

Von der Tugend selbst geführt,

Edle Liebe Dir mit Myrthenkränzen

Deine blonden Locken ziert,

Dann ermahne dich dies Blatt bescheiden,

Daß man auch im süßesten Genuss

Seine Freunde nicht vergessen muss!

Ein Andenken soll ich dir geben?

Doch, WAS hielt aus in diesem Leben?

Blumen - so schnell verblichen sind,

Ein Hauch der Liebe verweht der Wind!

Drum sei's ein Gruss, den meine Hand

Auf dieses Blatt hier festgebannt!

Ein Gruss, so oft von mir gesendet,

Als sich dein Auge darauf wendet.

C.Schinke, 4.August 1884

Als Carl Wilhelm das Medizinstudium – übrigens "summa cum laude" - abschloss, erhielt er 1886 die Approbation als Arzt und promovierte 1887 mit der Doktorarbeit-Dissertation "Zur Kasuistik der Leberkrankheiten". Im selben Jahr am 1.April wurde er zum "Unterarzt beim Kaiserlichen Heer der Reserve" befördert, bewarb sich um die Assistentenstelle beim "Geheim- und Medizinalrat Dr.Mosler" in Greifswald und konnte diese am 6.August antreten.

Schon wenig später sammelte er die ersten praktischen Erfahrungen als Schiffsarzt bei diversen Überfahrten nach Nord- und Mittelamerika.

Am 4. Dezember 1888 war es endlich soweit. Er hatte genug zusammen gespart um verantwortungsvoll eine Familie gründen und sein Lenchen Klohe heiraten zu können. In einer Arztpraxis auf der Insel Usedom, mitten in der gleichnamigen Hauptstadt, die nicht allzuweit entfernt lag von Greifswald, Lenchens Geburtsstadt und seiner zweiten Heimat, wurde er sesshaft und trat seine erste Stelle als "niedergelassener Arzt" an.

Aus Lenchens Blüte-Jugendzeit wurde uns darob staunenden Enkelkindern nur bekannt, dass sie damals ein sehr hübsches, zierliches Geschöpf gewesen sein soll, mit schlagfertig-lebhaftem, etwas zu losem Mundwerk und mecklenburgisch-pommerschem Dialekt. Ich selbst lernte sie erst sechzig Jahre später in meiner Südbrasilianischen Kinderzeit kennen. Da war sie zu einer kleinen, fülligen Witwe mit dünnem, weißem Haarknötchen geworden, deren viele Runzeln in Gesicht und Händen meine erste Vorstellung von "Alter" prägten. Noch zu jener Zeit waren in einem ihrer alten Überseekoffer weiße "Stiefelletten" aus ihrer Greifswalder Mädchenzeit erhalten, die vom Fußblatt bis unters Knie hinauf mit Dutzenden von kleinen, runden Knöpfchen verschlossen, welche mithilfe eines langstieligen, dünnen "Löffelchens" durch die Knopflöcher gezogen werden mussten. Diese hochhackigen Stiefeletten sollen Lenchens ganzer Stolz gewesen sein. Sie sei damit klappernd und schnell in den knöchellangen mit Spitzen besetzen Röcken über Greifswalds Straßen gelaufen und die Gassenjungen haben sie wegen ihres auf dem Rücken wippenden, weiss blonden Zopfs und wegen besagter Stiefeletten übel gehänselt und sie das "Bezopfte Lenchen mit den schiefen Hacken" gerufen. Die Absätze der Stiefelchen waren tatsächlich immer schiefgelaufen, für den Schuster fehlte oft das Geld und Lenchen mochte überdies aus Eitelkeit nicht auf das täglich getragene Schuhwerk verzichten. Solche etwas despektierlichen Einzelheiten waren Lenchens Kindern später von deren heiß geliebtem Onkel Karl, Lenchen´s älterem Bruder, erzählt worden. In selbigem Koffer waren außerdem aus der frühen Usedomer Zeit Briefe von Lenchen an ihre Mutter nach Greifswald erhalten, in der die junge Arztfrau die Kleinheit, die spießige, dörfliche Enge und das eintönige Inselleben in Usedom auf sehr gescheite, witzig-geistvolle Weise zu schildern - wenn auch ein wenig zu beklagen wusste. Dort wurden, in Abständen von jeweils 15 Monaten, ihre ersten vier Kinder geboren.

Den Eheleuten wurde bald klar, dass beide von der gemeinsamen Zukunft mehr erwarteten, als das Leben in Usedom zu bieten hatte. Außerdem reichte das Einkommen für die schnell wachsende Familie nicht in dem kleinen Ort, der höchstens während der Monate zwischen Mitte Juli und September durch Sommerfrischler aus Berlin zwar etwas mehr Abwechslung aber immer noch zu magere Einnahmen brachte.

Schon als Junge hatte Karl Wilhelm vom "Auswandern" geträumt. Am liebsten wollte er nach Mittelamerika, " in die Tropen". In seiner Usedom-Zeit bewarb und erkundigte er sich über Möglichkeiten, bis ihm über eine Hamburger Auswanderer-Agentur das Angebot nach Südbrasilien gemacht wurde, das ihm reizvoll genug vorkam. So packten die Schinkes ihre Kinder und ihre Habseligkeiten ein. Karl Wilhelm hatte längst für einen Nachfolger in Usedoms Arztpraxis gesorgt. Sie verabschiedeten sich ausführlich von Lenchens Mutter, der Witwe Klohe, die in die Garnisonstadt Spandau gezogen war, wo sie in der Nähe ihrer beiden Brüder und bei der "Weltstadt Berlin" lebte. Dort erkrankte der fast vierjährige Erich, den die Eltern dennoch mitnahmen auf ihre Abschiedsreise nach Ellsnig zu Karls Eltern und Geschwistern. Ausserdem hatte Karl seine Angehörigen schon vorher brieflich um verschiedene Pflanzenstecklinge, Samen und dergleichen gebeten, die er in Südbrasilien heimisch zu machen plante. Und dann starb ihnen der kleine Erich im aller niedlichsten Alter, was Lenchen ganz untröstlich schwer nahm. In Ellsnig, wo schon so viele Schinke-Vorfahren beerdigt waren, wurde der kleine Kindersarg in die Erde gesenkt, während das tieftraurige Lenchen mit all ihrer Zukunft haderte. Ohne die Lebenspläne im geringsten zu ändern, reiste Karl Wilhelm mit ihr und nur noch drei Söhnen, dem sechsjährigen Werner und den "beiden Kleinen", dem zweijährigen Günther und dem einjährigen Gerhard, der gerade Laufen lernte, nach Hamburg. Von dort trug ihr Auswandererschiff die Familie mit dem erneut schwangeren Lenchen kurz nach dem Nikolaustag, am 8. Dezember 1895, "aus dem bisherigen Heimatland fort ins Unbekannte"..., wie Lenchen sich in einem späteren Brief ausdrückte. Übrigens war Karl Wilhelm kurz vor seiner Auswanderung noch in einen höheren militärischen Rang befördert worden, nämlich zum "Assistenzarzt Erster Klasse der Reserve". Möglicherweise hat ihm dieser Rang später, als er zur Truppe in die Afrikanischen Kolonien berufen wurde, den Einsatz ermöglicht.

In Karl Wilhelms Brust müssen wohl zeitlebens zwei Seelen gewohnt haben – die des sesshaften, pflanzenden, düngenden, veredelnden Landwirts aus Ellsnig und die zweite des wissbegierigen, ruhelosen Pioniers, den es ständig auf Abenteuer in die Ferne zog. Gemeinsam war diesen gegensätzlichen Anlagen die Ehrfurcht vor der Schöpfung, die Neugier auf ihre unzähligen Spielarten und Möglichkeiten und der Drang zu heilen, zu helfen, zu erfahren und neue Kenntnis, auch Erkenntnis anzusammeln. Er soll ein wunderbarer Arzt gewesen sein mit geradezu magischer Diagnosefähigkeit. Seine hingebungsvolle Ruhe bei der ärztlichen Arbeit war später sprichwörtlich. Allerdings war ebenso sprichwörtlich seine erstaunliche Hartnäckigkeit, - von den Söhnen später gern "Dickschädel" genannt.

Auf dem Auswanderungsschiff beförderte er außer Familie und deren Gepäck, zahlreiche Kübel mit Pflanzen und Stecklingen, die er in der "neuen Welt" ausprobieren wollte. Insbesondere hatte er sich vorgenommen, Reben in Südbrasilien heimisch zu machen, was ihm später auch ganz vorzüglich gelang.

Der Dampfer, ein Halbfrachter namens "Lusitania", mit dem sie den Ozean überquert hatten, legte schließlich in dem südlichsten der Brasilianischen Häfen an: in Rio Grande. Dort mussten die Passagiere, die – wie die Schinke-Familie – nach Sao Leopoldo wollten, in kleinere, dampfbetriebene "Barkassen" umsteigen und noch zwei weitere Tage und Nächte die ganze, weite Süßwasser-Lagune hinauffahren bis in die Mündung des Guahyba, eines riesigen Gewässers, gebildet aus dem Zusammenfluss von fünf gewaltigen Strömen. Einer davon heißt "Rio dos Sinos" (=Fluss der Glocken), an dessen Ufer liegt die Stadt Sao Leopoldo, in der die Schinke-Familie Fuß fasste. Um dorthin zu gelangen, stiegen sie im Hafen von Porto Alegre aus und fuhren weiter mit der Eisenbahn, die im Jahr 1876 eingeweiht, nun dort regelmäßig verkehrte.

Sao Leopoldo hatte seinen Namen einundsiebzig Jahre zuvor zu Ehren der Kaiserin Leopoldine erhalten, die aus Wien stammte und dem damals noch sehr jungen portugiesischen Thronfolger an vermählt worden war. Der portugiesische König, Joao VI, hatte, um der von England gegen Napoleon verhängten Seeblockade zu entgehen, seinen gesamten Regierungssitz, Hofstaat und Familie einschließlich Kronprinz Pedro in seine Übersee-Besitzung Brasilien verlegt. Das war dem jungen Kolonialland sehr gut bekommen, es wurden Schlösser gebaut, der König war nicht mehr gar so schwer zu erreichen, er kümmerte sich höchstpersönlich um die anstehenden Probleme und lernte bald, dass dieses Land unübersehbar groß und vielgestaltig war. Nachdem die Kunde von Napoleons Sturz bis in die "neue Welt" gedrungen war, kehrte Dom Joao VI mit Gemahlin und Hofstaat nach Lissabon zurück, ließ jedoch seinen erst halbwüchsigen Sohn Pedro als Regenten in Brasilien. Da der junge Mann einige unbequeme, rebellische Ideen hatte schafften die Eltern ihm rasch eine standesgemäße Gemahlin, die man in der jungen Leopoldine von Österreich fand. Diese sorgte nicht nur dafür, dass deutsche Bauern den Süden des Landes besiedelten und entwickelten, sie unterstützte ihren Mann auch weitgehend in seinen Bemühungen, das Land regierbar zu machen. Dies wurde immer wieder und jedes mal störender erschwert durch die Tatsache, dass der Prinz Dom Pedro allein nichts entscheiden konnte, sondern nur begrenzte Kompetenzen hatte. Ständig musste er dringliche Entscheidungen aufschieben, weil aus Lissabon die entsprechenden Antworten und Vollmachten nur mit enormen Zeitverzögerungen zu erlangen waren.

Als Prinz Pedro am 7.September 1822 während eines Ausrittes mit Gefolgsleuten, gerade zu Pferde das Flüsschen Ypiranga überqueren wollte von einer Abordnung mit Höflingen eingeholt und um eine Entscheidung gebeten wurde, die zu fällen seine Kompetenzen überschritt, soll er sein Schwert gezogen, in einer theatralischen Geste gen Himmel gestreckt und dazu gerufen haben: "Independencia ou Morte!" (=Unabhängigkeit oder Tod!). Anschließend ließ er sich unter dem unermesslichen Jubel der Bevölkerung zum Kaiser von Brasilien krönen, fällte von nun an seine Entscheidungen sofort eigenmächtig und seine junge Gemahlin leitete die Einwanderung deutscher Siedler ein, die am 25.Juli 1825 erstmals brasilianischen Boden betraten und dem Ort wo sie anlandeten den Namen „Sao Leopoldo" gaben. Übrigens wurde den Einwanderern die Sklavenhaltung von Anfang an untersagt, im Unterschied zu den lang ansässigen Plantagenbesitzern.

All diese historischen Begebenheiten lagen bereits ein Dreivierteljahrhundert - das sind drei Menschenalter - zurück, als die Schinkes nach Brasilien kamen. Inzwischen war sogar schon die Regierungszeit des Sohnes jenes ersten Kaiserpaares, vergangen, nämlich die des Dom Pedro Segundo, der ein hochverdienter, weitsichtiger Landesvater gewesen war, offen für alle technischen Errungenschaften, - wie Postwesen, Telephon, Bergbau, Eisenbahnen, etc., - die er seinem Land hatte zugute kommen lassen. Mehrmals war er nach Europa gereist – auch nach Deutschland - um Kenntnisse, Rat und Tat zum Aufbau seines Landes zu holen. Daneben hatte er das staatsmännische Kunststück zuwege gebracht, sein riesiges Land unter einheitlicher Landessprache zusammenzuhalten. Mehrmals hatte dieser kluge, gütige, vorzeitig alternde Kaiser das Innere Brasiliens bereist, was damals ungleich viel strapaziöser war, als sich heute ermessen lässt. Sein Wunsch war, dieses Land bis in die entferntesten Ecken kennenzulernen. 1875 hatte er mehrere Schübe norditalienische Einwanderer in den Gebirgen Südbrasiliens ansiedeln lassen. Deren Nachkommen bauen heute noch dort Reben-Felder an und keltern leckere Weine. Ein Jahr vor dem Ende seiner Regierungszeit unterschrieb die hochgeschätzte "Princesa Isabel" seine ihn vertretende Tochter, das Edikt zur vollständigen Abschaffung der Sklaverei (auch für alteingesessene Großgrundbesitzer) und 1889 wurde die Republik ausgerufen. Sang- und klanglos ging der alte, schon kranke Kaiser nach Paris ins Exil.

Der Süden des Landes hatte sich in der Kaiserzeit mithilfe der vielen deutschen und norditalienischen Einwanderer zur reichsten, fruchtbarsten und erfolgreichsten Gegend Brasiliens entwickelt. Es waren nicht nur Bauernfamilien gekommen. Nachdem in Deutschland die Revolution von 1848 erfolglos niedergeschlagen war, flüchteten viele ihrer Rädelsführer um drohender Haft oder schlimmeren Strafen zu entgehen in Brasiliens hoffnungsvollen, deutsch-besiedelten Süden, wo sie "Brummer" genannt wurden – da sie eigentlich im Herkunftsland hätten "im Knast brummen" müssen. So kamen zahlreiche verfolgte Intellektuelle mit hochfliegenden humanistischen Idealen, verkannte Künstler, Offiziere sowie unzählige erwerbslos gewordene Militärs nach Beendigung des Preußisch-Dänischen Krieges. Es waren nicht nur einfache "Legionäre" sondern häufig gut ausgebildete Leute, die sich mehr dem Handel, verschiedenen Lehrerberufen und sogar der Politik widmeten.

Es hatte dort im Süden zwei grausig blutige Kriege um den sogenannten Jesuiten-Staat oder „Par-Aquarien" gegeben. Der erste schon von 1754 bis 59 im Anschluss an die vom damaligen Papst angeordnete "Auflösung und Verbot des Jesuiten-Ordens". Der Papst hatte widerstrebend dem gemeinsamen, massiven Druck von Spanien und Portugal nachgegeben, bei denen der "Heilige Stuhl" und die gesamte Kirche hochverschuldet war. Diese beiden Länder, "Säulen des Katholizismus", damals die stärksten und reichsten See- und Übersee-Mächte - sonst traditionell verfeindete, immer-misstrauische Rivalen, hatten sich ausnahmsweise verbündet, da ihnen die Jesuiten-Missionen in Südamerika verdächtig erfolgreich, viel zu zahlreich und besonders beängstigend erschienen, da sie sich beharrlich jedem politischen und militärischen Einfluss beider Landesregierungen verweigerten, und sich ständig allein Gott und ihrem Orden untertan fühlten. Gewiss – es waren "nur" Stadtstaaten, ausschließlich von Indianern und jeweils einem einzigen Jesuiten bewohnt. Immerhin beriefen sich jedoch schon mehr als hundert solcher Städte auf ihr "Uhrbevölkerungsrecht", respektierten keinerlei politische Landesgrenzen, verweigerten Steuern- und sonstige Abgabenzahlungen an abstrakte, ferne Regierungen, hatten gemeinschaftliche, blühende Handwerks- und Ackerbau-Betriebe und trieben einträglichen Handel. Dazu lebten sie in Gemeinschaften ohne Privateigentum, waren so sanftmütig und friedliebend, dass es keine Polizei und kein Militär, ja, nicht einmal Waffen in ihren Städten gab.

Spanien und Portugal sahen darin eine Bedrohung all ihrer staatstragenden Systeme und Ideologien, wobei die Grenzverletzungen als politisches Hauptargument ins Feld geführt wurden und dem Päpstlichen Stuhl die durch Abgabenverweigerung entgangenen Steuern als Argument für das geforderte Verbot des gesamten Ordens vermutlich besonders eingeleuchtet haben werden. Letztendlich gab der Papst dem Druck nach und erklärte den gesamten Jesuitenorden für „aufgelöst“.

Somit wurden damals sämtliche Jesuiten aus allen 132 blühenden Missionsstationen gleichzeitig nach Rom zurückgerufen und tatsächlich leisteten alle dem Ruf ihres Ordens getreulich Folge. Nach inständigen Ermahnungen an ihre jeweiligen Stadtvölker reisten sie gehorsam ab.

Anschließend überfielen angeworbene Söldnerheere, denen Beutefreiheit zugesagt war, auf der Suche nach dort vermutetem Gold und der sagenhaften Formel dieses herzustellen, die wehrlosen Städte, brannten sie nieder, richteten grausige Gemetzel unter den Indios an und machten die Städte dem Erdboden gleich.

Hundert Jahre später, unter dem letzten Kaiser, Dom Pedro Segundo, war von 1864 bis 70, ein