4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sie konnte niemandem trauen - doch in seinen Armen fand sie Sicherheit! Schottland, 1425: Nur widerwillig übernimmt Connor McPherson nach dem Tod seines Vaters die Führung des Clans. Er ist der endlosen Kämpfe müde und will eigentlich in die gefährlichen Intrigen des machthungrigen Herzogs Argyll nicht hineingezogen werden. Doch als sein Herz für die schöne Juliet entflammt, die auf Argylls Todesliste steht, wendet sich Connor gegen den mächtigen Feind ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 485

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

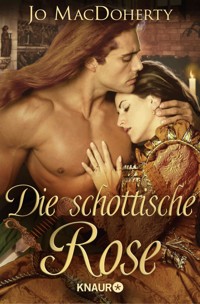

Jo MacDoherty

Die schottische Rose

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Schottland, 1425: Nur widerwillig übernimmt Connor McPherson nach dem Tod seines Vaters die Führung des Clans. Er ist der endlosen Kämpfe müde und will eigentlich in die gefährlichen Intrigen des machthungrigen Herzogs Argyll nicht hineingezogen werden. Doch als sein Herz für die schöne Juliet entflammt, die auf Argylls Todesliste steht, wendet sich Connor gegen den mächtigen Feind ...

Inhaltsübersicht

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

EPILOG

1. Kapitel

Es soll hier wirklich Elfen und Feen geben.« Die weibliche Stimme klang ein wenig atemlos. Ob vor Aufregung darüber, dass sie möglicherweise tatsächlich solchen sagenhaften Wesen begegnen könnten, oder deshalb, weil der Kutscher offenkundig eine Begegnung mit diesen Kreaturen fürchtete und deshalb die Kutsche in halsbrecherischem Tempo über den von Wurzelwerk und Steinen übersäten Weg lenkte, hätte Juliet nicht unterscheiden können, selbst wenn sie der anderen Frau überhaupt zugehört hätte. Das tat sie jedoch nicht.

Stattdessen unterdrückte Juliet de Germont, die Kusine Joan Beauforts, der frisch angetrauten Gemahlin Jakobs, des Kronprinzen von Schottland, einen sehr undamenhaften Fluch, als die Kutsche über einen dicken Stein holperte und sie den Halt auf der in aller Hast gezimmerten, nur mit Fellen gepolsterten Sitzbank verlor und unsanft mit der Schulter gegen die Seitenwand der Kutsche prallte.

Wenn man dieses Gefährt überhaupt Kutsche nennen kann, dachte sie gereizt. Dem Gestank nach zu urteilen, der sich trotz der mit Rosenwasser besprenkelten Stoffverkleidung an den Innenwänden des Vehikels hielt, hatten die Grants den Karren vorher für den Transport von Schweinen benutzt, die sie auf die Märkte von Drumin oder Grantown-on-Spey schafften und dort verkauften.

Juliet rümpfte die Nase. Sie wollte nicht undankbar sein. Sir Archibald, der grauhaarige, bärbeißige Chieftain des Grant-Clans, auf dessen Trutzburg Grant Castle sie seit vier Monaten zu Gast war, behandelte sie sehr freundlich und unterstützte sie vorbehaltlos. Na ja, räumte Juliet ein, fast vorbehaltlos. Und, fügte sie in Gedanken mit einem missbilligenden Naserümpfen hinzu, im Rahmen seiner Möglichkeiten.

Sie seufzte. Zu ihrem Leidwesen unterschieden sich diese Möglichkeiten doch erheblich von den Bequemlichkeiten, die sie in Frankreich auf dem Schloss ihrer Eltern und auch in Windsor kennengelernt hatte, wo sie als Kusine Joan Beauforts in den Genuss besonderer Privilegien gekommen war. Nicht nur waren die Kutschen dort weich gepolstert und rochen besser, viel mehr vermisste Juliet, dass sie dort ihr eigenes Pferd hatte reiten können. Doch sie vertrieb diesen leichten Anflug von Selbstmitleid sofort. Schließlich hatte sie begeistert und aus freiem Willen ja gesagt, als ihre Kusine Joan sie um einen »heiklen und Gefahren bergenden« Gefallen gebeten hatte.

Juliet strich sich ihr langes, dunkelbraunes Haar zurück, das sich durch das Ruckeln und Holpern der Kutsche längst aus dem sittsamen Zopf gelöst hatte, und wischte sich mit der blanken Hand den Schweiß von der Stirn. Es war Hochsommer, selbst in den gewöhnlich neblig feuchten schottischen Hochmooren, und die schwüle Luft machte die erdrückende Atmosphäre in der sogenannten Kutsche schier unerträglich. Wenigstens war Sir Archibald ihrem Wunsch nachgekommen, ein Fenster in die Seitenwand zimmern zu lassen, wenngleich es eher ein schlichtes Loch war, das von einem schweren Vorhang verhüllt wurde. Ihren Vorschlag, die Rundreise zu den mit den Grants befreundeten Clans auf ihrem Pferd zu absolvieren, hatte der Laird von Grant Castle jedoch rundweg abgelehnt.

»Viel zu gefährlich«, hatte Sir Archibald geknurrt. »Außerdem, welcher Schotte nimmt schon eine Frau ernst, die wie Lady Godiva dahergeritten kommt?« Dann hatte er noch etwas von den Grillen der heutigen Weibsbilder in seinen grauen Bart gemurmelt, sich jedoch gehütet, das laut zu sagen. Obwohl Juliet erst drei Monate auf Grant Castle zu Gast war, hatte der knorrige, eisenharte und neuen Sitten gegenüber nicht gerade aufgeschlossene Patriarch der Grants bärbeißig einräumen müssen, dass die junge Adlige trotz ihrer knapp vierundzwanzig Jahre alles andere als ein leichtsinniges, naives Mädchen war, als das er sie noch bei ihrer ersten Begegnung behandelt hatte. Mit zunehmender, wenn auch knurriger Bewunderung hatte er im Laufe der Wochen eingeräumt, dass sich unter den wunderschönen Gesichtszügen der Kusine der Gemahlin Jakobs ein scharfer und listenreicher Verstand verbarg und in dem wohlgeformten Körper ein eiserner Wille und eine bemerkenswerte Zähigkeit steckten. Diese Eigenschaften benötigte Juliet auch dringend, wenn sie die Aufgabe erfüllen wollte, zu deren Erledigung ihre Kusine Joan Beaufort sie auserkoren hatte und für deren Durchführung sie nach einigem Zögern die Unterstützung Sir Archibalds und damit des ganzen Clans der Grants gewonnen hatte. Ging es doch um nichts weniger als darum, die untereinander zerstrittenen Clans der Schotten zu vereinen und möglichst viele von ihnen um Jakobs Fahne zu scharen, wenn er in Bälde aus englischer Gefangenschaft freigelassen und nach Schottland zurückkehren würde, um sich dort zum König krönen zu lassen.

Joan Beaufort war der Meinung gewesen, dass eine Frau für eine solch heikle diplomatische Mission weit besser geeignet wäre als ein Mann, vor allem, weil diese Aufgabe möglichst unauffällig durchgeführt werden musste, damit die Engländer nichts davon bemerkten. Und auch die mächtigen schottischen Clans nicht, die gemeinsame Sache mit den Engländern und dem Herzog von Albany machten, der vehement und mit rücksichtslosem Geschick daran arbeitete, die Rückkehr Jakobs nach Schottland, wenigstens aber seine Krönung zum König der Schotten zu verhindern.

Juliet seufzte, als sie sich an die Begeisterung und Erregung erinnerte, mit der sie dem Wunsch ihrer Kusine nachgekommen war. Sie war zwar immer noch mit Feuereifer dabei, doch ihr Überschwang war mittlerweile Ernüchterung und Vorsicht gewichen, denn die Aufgabe war noch weitaus heikler, als sie und ihre Kusine es sich vorgestellt hatten.

Die Clanchefs des schottischen Hochlands mochten zwar von den Engländern bei Hofe als Barbaren verachtet werden, waren jedoch nichtsdestoweniger gerissene und ebenso störrische wie harte Verhandlungspartner und bis auf die Knochen konservativ.

Nicht zuletzt deshalb hatte Juliet sich Sir Archibalds Befehl gebeugt, dass sie mit einer »Kutsche« zu reisen habe, wenn ihre Mission auch nur die geringste Aussicht auf Erfolg haben sollte.

Immerhin konnte sie in diesem Gefährt besser über die Ergebnisse ihrer Gespräche nachdenken als im Sattel ihrer lebhaften Stute. Jedenfalls hätte sie nachdenken können, wenn ihre Reisegefährtin sie gelassen hätte. Juliet hob den Blick und sah die Frau an, die ihr gegenüber auf der harten Pritsche hockte und sich krampfhaft an dem Lederriemen neben ihr an der Wand festhielt, weil die Kutsche erneut heftig schaukelte, als der Kutscher ohne Rücksicht auf das Wohl der Insassen das Gefährt durch eine tiefe Furche in dem überwucherten Waldweg steuerte.

Selbst das gefährliche Schwanken hinderte Nanette DeFleurilles, Juliets Freundin und Vertraute, die zur Tarnung als Gesellschafterin mit ihr reiste, nicht daran, unaufhörlich weiterzuplappern. Statt ängstlich zu verstummen, hob sie ihre Stimme nur noch mehr, um ihre Furcht zu übertönen.

»Und Kentauren«, fuhr sie fort, als sie bemerkte, dass ihre Freundin sie endlich wieder wahrzunehmen schien, nachdem Juliet fast die ganze Rückreise von den MacIntoshs in tiefstem Brüten zugebracht hatte.

Juliet sah Nanette verständnislos an. Wovon um alles in der Welt redete sie?

»Kentauren?«

Nanette kicherte bei der Vorstellung, einem dieser mächtigen Kentauren zu begegnen, deren Lust auf Frauen ebenso legendär war wie die ungeheure Potenz, deren sie gerühmt wurden. »Dieser gutaussehende MacIntosh, wie hieß er noch gleich … Der jüngste der drei Brüder …«

»Dermott«, erwiderte Juliet automatisch.

»Genau. Huh!« Nanette schüttelte sich und grinste ihre Freundin anzüglich an. »Wie der dich gemustert hat, das hätte einem Kentauren alle Ehre gemacht. Ich bin sicher, dass er dir gern den Hof gemacht hätte. Wenn du nur ein klein wenig freundlicher zu ihm gewesen wärst.« Sie seufzte, als die Kutsche ruckelnd eine Anhöhe hinauffuhr, und wischte sich mit einem schmuddeligen Taschentuch den Schweiß von Hals und Gesicht. »Was für eine Hitze!«, stöhnte sie. »Und dann noch dieser Gestank. Wirklich unmöglich!« Doch sogleich gewann ihr sprudelndes Wesen wieder die Oberhand, als sie an die Geschichte dachte, die sie erzählen wollte. »Jedenfalls hat John, dieser Bock von einem Kutscher, du weißt schon …« Sie zwinkerte amüsiert, als sie auf den Kutscher der Grants anspielte, der ihr schon seit dem ersten Tag nachstellte, »… mir verraten, dass es hier in diesem Wald Elfen und Nymphen geben soll. Angeblich hat hier eine Urahnin der Grants ihren Verstand und ihr Leben verloren, als sie einem Elfenkönig begegnete und sich ihm am Elfenteich hingab.« Mit einem sehnsüchtigen Seufzer schob sie den schweren Vorhang vom Fenster. »Ein Elf käme mir jetzt gerade recht. Oder von mir aus auch ein Kentaur. Es muss nicht unbedingt ein König sein.«

Juliet runzelte unwillkürlich die Stirn. Sie hatte diese alte Legende auch gehört. Allerdings hatte sie die Mär nicht von einem der abergläubischen einfachen Clanmitglieder erzählt bekommen, sondern von William, dem jüngsten und einzigen noch unverheirateten Sohn Archibald von Grants. William neigte erheblich weniger zum Aberglauben als die meisten anderen Clanmitglieder. Obwohl auch er mit ernster Miene von einem Elfenkönig gesprochen hatte, der seine Ururgroßmutter an diesem Teich verführt und geschwängert hätte, hatte Juliet seinen Zwischentönen eine ganz andere Geschichte entnommen. Demzufolge war dieser Elfenkönig wohl doch eher ein handfester Mann aus Fleisch und Blut, der eine Lady von Grant verzaubert hatte, die sich mit ihm wegen der totgeschwiegenen Mannesschwäche ihres Gemahls nur allzu willig und ohne die Zuhilfenahme irgendwelcher magischen Zaubersprüche an dem verwunschenen See getroffen und sich ihm hingegeben hatte. Vielleicht auch aus eigenem Vergnügen, aber wohl vor allem, um dem Geschlecht der Grants einen Erben zu schenken. Jedenfalls hatte William angedeutet, dass seit diesem Vorfall das nachbarschaftliche Verhältnis zwischen den Grants und dem Clan der McPhersons ein wenig abgekühlt sei. Dabei lag dieser Vorfall schon über einhundert Jahre zurück. Diese Schotten haben eben ein verdammt gutes Gedächtnis, das sich nur noch mit ihrer unglaublichen Sturheit messen kann, dachte Juliet und sah ihre Freundin tadelnd an.

»Dermott MacIntosh ist kein Kentaur, sondern nur ein lüsterner Ziegenbock«, erklärte sie und schüttelte sich unwillkürlich, als sie an die unverschämten Blicke dachte, mit denen der junge Schotte sie gemustert hatte. Sie vermutete stark, dass sie ebenso seiner kaum verhüllten Lust entsprangen wie dem Kalkül seines nicht minder barbarischen Vaters, die Unterhändlerin der Gattin Jakobs aus dem Konzept zu bringen.

Wenigstens das ist ihm nicht gelungen, dachte Juliet und sah aus dem Fenster. Aber mein Vorhaben, die MacIntoshs auf die Seite des Kronprinzen zu ziehen, ist ebenfalls gescheitert. Und was Kentauren und Elfenkönige angeht … Sie verzog spöttisch die Lippen. Es mangelte ihr nicht an Verehrern. Das war in Frankreich ebenso gewesen wie in Windsor, wo die jungen englischen Höflinge sich um ihre Gunst beinahe gebalgt hatten, die alten auch, ergänzte sie mit einem angewiderten Frösteln, und selbst der junge William Grant mit seinen sechzehn Jahren hatte sie manchmal mit einem Blick gemustert, den sie nicht so recht deuten konnte und, wenn sie ehrlich war, auch nicht deuten wollte.

Doch Juliet hatte bisher jedem Werben widerstanden. Nicht zuletzt, weil sie die glückliche und trotz ihres langen Bestehens noch leidenschaftliche Ehe ihrer Eltern vor Augen hatte. Ihre Mutter hatte ihr häufig erzählt, wie sie ihrem Vater begegnet war und augenblicklich gewusst habe, dass dieser Mann der Vater ihrer Kinder und ihr leidenschaftlicher Geliebter werden würde. Die junge Juliet hatte sich geschworen, auf diesen Moment des unwiderstehlichen Kribbelns im Magen und Schwindels im Kopf zu warten, von dem ihre Mutter mit einem warmen Lächeln gesprochen hatte. Und die erwachsene Juliet hielt sich an ihren Schwur. Allerdings fiel es ihr immer schwerer, denn es schien fast so, als meinte das Schicksal es nicht so gut mit ihr wie mit ihrer Mutter. Das Kribbeln und der Schwindel hatten sich bisher bei keinem Mann eingestellt, wenn einer ihrer Verehrer eine körperliche Reaktion bei ihr ausgelöst hatte, war es zumeist eine des Ekels und Widerwillens gewesen.

Doch als ihr Blick jetzt aus dem kleinen Fenster der Kutsche fiel, waren alle Gedanken daran vergessen, und sie hielt unwillkürlich den Atem an.

»Wie wundervoll!«, stieß sie hervor, als sie die Luft mit einem ergriffenen Seufzer ausstieß. Sie beugte sich aus dem provisorischen Fenster, was bei dem schwankenden Gefährt nicht ganz ungefährlich war. »Haltet an!«, rief sie dem Kutscher zu.

Der Mann reagierte jedoch nicht auf ihren Ruf, sei es, weil er ihn nicht gehört hatte, oder aber, weil er Angst hatte, ausgerechnet an dieser Stelle zu verweilen.

»Haltet an, sage ich!« Juliet legte ihre ganze Autorität in diesen Befehl, und diesmal gelang es ihr, eine Reaktion bei dem Mann hervorzurufen.

»Aber Milady, wir sind am Elfenteich«, entgegnete er mit verbissener Miene. »Grant Castle liegt nur eine halbe Stunde entfernt, und hier anzuhalten würde bedeuten …«

»Eben weil wir am Teich sind, will ich halten. Tut, was ich sage!«, fauchte Juliet wütend und zog im nächsten Moment hastig den Kopf zurück, als der Mann die Zügel anzog und das Gespann widerstrebend zum Stehen brachte.

»Was gibt es denn, Milady?«

Sir Archibald von Grant hatte ursprünglich darauf bestanden, Juliet eine ganze Eskorte mitzugeben, aber es war ihr nach zähen Verhandlungen gelungen, den Clanchef davon zu überzeugen, dass ein einziger Berittener und der Kutscher als Eskorte vollkommen genügten. Schließlich wollte sie die Clans, die nicht mit den Grants befreundet waren, nicht von vornherein gegen sich aufbringen. Deshalb hatte sie sich auch ausbedungen, dass die beiden Soldaten nicht Kilts in den Farben des Clans trugen, sondern neutrale Kleidung.

Doch das war bestimmt nicht der Grund für die beklommene Miene, mit welcher der Berittene Juliet jetzt musterte, nachdem er sein Pferd neben die Kutsche getrieben hatte und seinen Kopf durch das Fenster steckte.

»Wir können hier nicht …!«

»Ich will aussteigen!«, verkündete Juliet kurz angebunden und raffte ihren von der Reise und den schwülen Temperaturen etwas mitgenommenen Rock. »Öffnet die Klappe!«

Es hatte sie einige Überwindung gekostet, in dieses Gefährt nicht, wie bei richtigen Kutschen üblich, durch den Seitenschlag einzusteigen, sondern hinten durch die Viehklappe zu klettern. Doch sie kam nicht dazu, sich über diese Unbequemlichkeit Gedanken zu machen, weil ein entsetzter Schrei aus zwei Kehlen sie ablenkte.

»Hier?«

Der Berittene und auch Nanette starrten sie an. Ungläubig die eine, fassungslos der andere.

»Aber Milady …!«

»Mon Dieu, Jul… Milady!«

Juliet lächelte über den Ausdruck auf Nanettes Gesicht. »Hast du mir nicht eben noch einen Vortrag über die Vorzüge von Elfen und Kentauren gehalten, hm?«, fragte sie spöttisch. Sie drehte sich um und schaute aus dem Fenster. »Diesen geheimnisvollen Teich wollte ich mir schon immer einmal ansehen. Vielleicht begegne ich dort ja tatsächlich einem Elfenkönig.« Sie spürte, wie der Gedanke an einen gut gebauten, eleganten und einfühlsamen Elf unwillkürlich ihre Phantasie anregte und ihr die Röte ins Gesicht schoss. Obwohl Juliet de Germont nicht an Märchen und Fabelwesen glaubte, hatte sie durchaus einen Sinn für Romantik. Die wirkliche Geschichte, die sie hinter der Familienlegende vermutete, beschäftigte sie, seit sie zum ersten Mal davon gehört hatte.

Außerdem, und das war vielleicht das Ausschlaggebende, stank es im Inneren der Kutsche tatsächlich unerträglich, da musste sie Nanette recht geben. Der Anblick des Weihers hatte deshalb unwiderstehlich auf sie gewirkt. Das grünliche Wasser des Teichs lag friedlich da, eingehüllt von dem friedlichen Summen der Insekten und dem Zwitschern der Vögel in den Zweigen der Bäume, die den Weiher wie gelassene und ehrfurchtgebietende Wächter umringten. Die Szenerie strahlte etwas Friedliches und Stilles aus, eine schattige Ruhe, nach der sich Juliet schon auf der ganzen Fahrt von der Burg der MacIntoshs gesehnt hatte. Sosehr sie auch Nanettes klugen und mutigen Geist schätzte, so sehr hatte es sie gestört, dass ihre Freundin fast die ganze Fahrt über pausenlos geplappert hatte. Als hätte das heftige Holpern und Ruckeln der Kutsche Juliet nicht schon genug Anstrengung gekostet, ihre Konzentration zu bewahren, um über die Gespräche mit den Clanchefs nachzudenken und ihre weiteren Schritte zu überlegen. Auf Grant Castle erwartete sie mit Gewissheit ein höchst neugieriger Sir Archibald, der ihr kaum Zeit und Ruhe lassen würde, ihre Gedanken zu ordnen, bevor er sie in sein Turmzimmer rief und sie aufforderte, ihm Bericht zu erstatten.

Als der Kutscher, der mittlerweile mürrisch abgestiegen war, die Klappe öffnete, trat Juliet aus dem ehemaligen Schweinekarren, streckte sich und atmete tief die würzige, frische Waldluft ein. Erst jetzt merkte sie, wie verklebt sie am ganzen Körper war. Sie hob unwillkürlich den Arm und verzog ihre zierliche, gerade Nase, da ihr ein stechender Schweißgeruch in die Nase stieg.

Ihr Blick fiel erneut auf das grüne, saubere Wasser des Weihers und auf den Wasserfall an seinem Ende, über den sich der Dulnain in den Weiher ergoss, ihn mit seinem Wasser speiste und, wie sie wusste, kurz vor Grant Castle in den Spey mündete. Dessen breite, rauschende Wasser trieben die Mühle an, in der die Grants ihr Getreide mahlten. Wie wundervoll wäre es, dachte sie, jetzt ein Bad nehmen zu können.

Und warum auch nicht? Wer sollte mich daran hindern?

»Milady, hier können wir nicht bleiben!«

Sie wandte sich um. Der Soldat, den ihr Sir Archibald als Eskorte mitgegeben hatte, war abgestiegen und sah sich unbehaglich um.

»Und warum nicht?«, erkundigte sie sich und musterte den Mann kühl mit ihren ausdrucksvollen dunkelblauen Augen. Der arme Schotte hatte keine Ahnung, was das Funkeln in diesen Augen bedeutete. Selbst Juliets Eltern, Baron von Germont und seine Gemahlin Beatrice, die ihre einzige Tochter abgöttisch liebten und von ihr nicht minder herzlich geliebt und verehrt wurden, zuckten zusammen, wenn ihre ebenso kluge wie starrsinnige Tochter diesen Blick aufsetzte.

Der Soldat sah sich furchtsam um.

»Dieser Ort ist … verflucht«, erklärte er und umklammerte unwillkürlich den Knauf seines kurzen Reiterschwerts. »Hier hat einst …«

»Ich weiß, ich weiß, der Elfenkönig«, unterbrach Juliet ihn kühl. Ihr Trotz wich Belustigung. Dieser Mann würde es für Sir Archibald und auch für sie freiwillig mit einer ganzen Horde Engländer aufnehmen, selbst wenn er seinen sicheren Tod vor Augen hatte, daran zweifelte sie keine Sekunde. Aber vor einer Gefahr, die nur in seiner Phantasie bestand, machte er sich fast in die ohnehin schon nicht mehr allzu saubere Lederhose, die unter dem langen Kettenhaubert herauslugte. »Wenn ich ihn sehe, werde ich ihn von Euch grüßen, keine Sorge.«

Dem Mann fiel fast die Kinnlade herunter, und der Kutscher, der dicht neben dem Karren stehen geblieben war, bekreuzigte sich unwillkürlich. Juliet biss sich auf die Lippen, als sie ein Lachen unterdrückte. Gleichzeitig festigte die offensichtliche Furcht des Mannes nur ihren Entschluss. Daran würde auch Nanette nichts ändern, die jetzt, plötzlich weit weniger keck als noch vorhin in der sicheren Kutsche, auf ihre Freundin zutrat.

»Aber Juliet …« Nanette riss sich gerade noch zusammen, denn in der Gegenwart anderer hatte sie die Zofe zu spielen. »Ich meine, Milady, Ihr könnt doch nicht … Ich meine, Ihr dürft doch nicht …« Sie war so fassungslos, dass ihr tatsächlich die Worte fehlten, was Juliet mit Genugtuung zur Kenntnis nahm.

»Du meinst, ich soll keinen Spaß mit dem Elfenkönig haben, Nanette? Das klang vorhin aber noch ganz anders. Hast du mir da nicht sogar von den körperlichen Vorzügen eines Kentauren auf Brautschau vorgeschwärmt? Nun, ich harre der Dinge, die da kommen werden«, fuhr sie fort, bevor die sichtlich erschütterte Nanette etwas erwidern konnte. »Ich bin jedenfalls bereit, und damit mich der Herr Elfenkönig nicht mit einer Sau verwechselt, werde ich mir den Gestank des Karrens in dem Weiher abwaschen.«

»Ihr wollt … Ihr meint … Ihr wollt doch wohl nicht …!« Der Soldat starrte sie entsetzt an, und selbst Nanette war fassungslos.

»Das dürft Ihr nicht, ich meine, Ihr könnt nicht, ich will sagen, wenn jetzt tatsächlich … Was sollen wir dann …?«

Jetzt konnte Juliet ihr Lachen nicht mehr länger zurückhalten. Es perlte aus ihr heraus, und selbst die Vögel in den Bäumen schienen mit einzustimmen, denn ihr Zwitschern und der melodische Gesang schwollen zu einem aufgeregten Chor an.

Juliet hörte auf zu lachen und richtete sich hoheitsvoll auf. »Du musst gar nichts tun!«, beschied sie Nanette und wandte sich dann an den Soldaten. »Ihr habt von Sir Archibald den Auftrag, mich zu beschützen und sicher zu ihm zurückzubringen, richtig?«

Der Mann nickte nur, weil ihm Juliets gebieterische Stimme die Sprache verschlagen hatte.

»Gut. Diese Aufgabe habt Ihr zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt«, fuhr Juliet fort, bevor der Mann etwas erwidern konnte. »Grant Castle ist kaum eine halbe Stunde entfernt, und dieser Weiher hier liegt fast in Sichtweite von Sir Archibalds Turmwachen, denen er zweifellos seit Tagen einschärft, auf unsere Rückkehr zu achten und sie ihm unverzüglich zu melden. Ihr fahrt jetzt mit diesem Schweinekarren zur Burg weiter«, fuhr sie rasch fort, bevor der Mann widersprechen konnte, »und lasst mir Euer Pferd hier.«

»Mein … was?« Dem Schotten traten fast die Augen aus den Höhlen. »Ihr wollt doch nicht … Ihr könnt doch nicht …!«

Juliet lächelte, nickte und drehte sich zu dem Weiher um. »Oh doch, tapfrer Krieger, ich will und, vor allem, ich kann. Ich werde ein Bad nehmen, mich mit Elfenkönigen, Kentauren oder Satyrn amüsieren und dann nach Grant Castle reiten. Und macht Euch keine Sorgen um meine Sicherheit oder die Wahrung des Anstands. Ich bin sicher, dass Elfen höchst wohlerzogene Wesen sind, und außerdem haben wir seit Stunden keine lebende Seele zu Gesicht bekommen. Es steht Euch natürlich frei, vor dem Wald auf mich zu warten, falls es Euch beliebt. Aber jetzt lasst mich allein!«

Sie trat auf den Soldaten zu und nahm ihm die Zügel aus der Hand. »Ich nehme Euer Pferd mit, wenn Ihr gestattet. Keine Sorge, Ihr erhaltet es spätestens auf Grant Castle unbeschadet zurück.«

»Aber Milady …« stammelte Nanette. »Ihr …«

»Bis später, Nanette.«

Juliet winkte ihrer Zofe fröhlich zu und ging dann langsam zu dem Weiher, vorbei an duftendem Geißblatt, Wacholderbüschen und Beeten aus Waldmeister, die im Schatten der Bäume wie Teppiche ausgelegt waren. Als sie das Ufer erreicht hatte, band sie das Pferd, das ihr willig gefolgt war, an den tief hängenden Ast einer Eberesche, drehte sich um und sah, wie ihre Zofe zögernd wieder in die Kutsche stieg. Der Soldat sah noch einmal zu ihr herüber, schüttelte dann den Kopf, beinahe furchtsam, wie sie amüsiert bemerkte, und kletterte auf den Bock, auf den ihm der Kutscher eiligst folgte, nachdem er hinter Nanette die Klappe zugemacht und befestigt hatte. Der Mann nahm hastig die Zügel auf und trieb das Gespann mit einem Zungenschnalzen an.

Sekunden später war Juliet endlich allein.

2. Kapitel

Connor McPherson hatte es nicht eilig, zu seinen Gefährten zurückzukehren. Er war eine kleine Erhebung hinaufgeritten und genoss jetzt den weiten Blick über das Wäldchen und den Bach, der leise vor sich hin murmelte und einige hundert Meter weiter in dem Wald verschwand.

Connor beugte sich vor und tätschelte dem Tier die rabenschwarze Flanke. »Ist es nicht wunderschön hier, Mameluck?« Er nahm das tiefe Schnauben des prachtvollen Hengstes als Bestätigung, lachte leise, richtete sich auf und sog die würzige Luft ein, die nach blühenden Blumen, Büschen und feuchter Walderde roch. Heimat! Das war der Geruch der Heimat.

Es war so lange her, dass Connor diesen Duft gerochen hatte, dass er jetzt nicht genug davon bekommen konnte. Er war fast sieben Jahre lang von zu Hause fort gewesen. Sein freiwilliges Exil hatte ihn in Teile der Welt geführt, von denen er zuvor nicht einmal hatte reden hören. Er hatte die Heilige Stadt gesehen, den ehrwürdigen Vatikan, von dort war er weitergereist nach Konstantinopel, der anderen Heiligen Stadt, der einstigen Hauptstadt des Oströmischen Reiches, von dort nach Arabien, wo ihm ein Ungläubiger, ein Heide, dem er in einem Kampf das Leben gerettet hatte, diesen kostbaren Hengst geschenkt hatte. Jussef war, wie sich herausgestellt hatte, der Sohn eines Sultans, und er hatte so gar nicht dem barbarischen Heiden entsprochen, wie die Priester und Würdenträger der Kirche die sogenannten Wilden immer darstellten. Sein Vater, Sultan Felis el Bey, war ein ebenso gebildeter wie kluger Mensch gewesen, der es sehr bedauert hatte, als Connor nach einem Jahr weitergezogen war und sein großherziges Angebot ausgeschlagen hatte, eine seiner zahlreichen Töchter zu ehelichen und Hauptmann seiner Wache zu werden. Connor hatte das Angebot des Sultans lächelnd und mit, wie er zugeben musste, einigem Zögern abgelehnt. Denn Fatma war ebenso schön wie klug gewesen, und sie hatte auch keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr ihr dieser ungläubige Schotte gefiel und dass sie einer Ehe mit ihm liebend gern zugestimmt hätte, was der Sultan zum Glück jedoch nicht erfahren hatte. Connor verzog das Gesicht. Nur hätte er dafür zum muslimischen Glauben übertreten müssen, und er hätte seine Heimat nie wieder gesehen. Selbst die schönsten und duftendsten Blumen des Orients jedoch hatten seine Sehnsucht nach dem feuchten Gras, dem Duft nach Moos und Farnen, nach den dichten, dunklen Wäldern und den steinigen Hügeln der Hochmoore nicht auslöschen können. Es hatte noch viele Jahre dauern sollen, bis er sie wiedersah. Dazu noch aus einem eher traurigen Anlass.

Connors Blick glitt zu dem Wäldchen, das unter ihm lag, und weiter zu den hohen Zinnen der trutzigen, steinernen Burg, die sich schemenhaft über dem Dunst abzeichneten, den die heiße Sonne den feuchten Mooren und Weiden entlockte.

Grant Castle, der Sitz des Clans der Grants, den direkten Nachbarn der McPhersons, und nicht gerade den freundlichsten. Die beiden Clans lagen zwar nicht in offener Fehde miteinander, zumindest hatten sie das nicht getan, als Connor vor sieben Jahren Mandrake Manor, den Stammsitz seiner Familie, verlassen hatte, aber sie hatten sich auch nicht sonderlich ins Herz geschlossen. Und das ist noch sehr gemäßigt ausgedrückt, dachte er und lächelte spöttisch, als er sich an die alte Legende erinnerte, vom Elfenkönig und Genoveva, der Gemahlin des damaligen Oberhaupts des Grant-Clans, William von Grant. Er kannte die Version der Grants, die zu der Legende von Genoveva und dem Elfenkönig geführt hatte, der die Frau des Oberhaupts der Grants zunächst verführt und geschwängert und ihr dann den Verstand geraubt habe. Eine melancholische Legende, von denen es in Schottland reichlich gab. Und wie fast hinter all diesen Geschichten steckte auch hinter dieser Sage eine weit weniger idyllische Wahrheit. Denn niemand anders als sein Ururgroßvater, Douglas McPherson, war jener sagenumwobene Elfenkönig gewesen, der jene Lady von Grant umworben und verzaubert hatte, was ihm, wenn er seiner Familiengeschichte glauben durfte, nicht allzu schwer gefallen war. Der damalige William von Grant war schon ein alter Mann gewesen, als er die blutjunge Genoveva gegen ihren Willen, aber mit dem Segen ihrer Eltern zum Weibe nahm. Ein lüsterner alter Bock, wenn man den bösen Zungen glauben wollte, der jedoch schon kurze Zeit später nach einem schweren Reitunfall seiner Manneskraft verlustig ging. Jedenfalls behaupteten das die Grants. Connor dagegen schenkte eher den Stimmen derjenigen Glauben, die, wenn auch hinter vorgehaltener Hand, munkelten, dass sich der alte William mit seiner Zügellosigkeit die Syphilis eingefangen habe. Verständlich, dass sich seine Frau seinen Annährungsversuchen entzog. Allerdings hatte Connors Urahn nicht lange Freude an diesem Ehebruch gehabt. Bei einem Treffen mit Lady Genoveva an ihrem geheimen Treffpunkt, dem verwunschenen Elfenteich, der dort unten in dem Wäldchen lag, lauerten William und seine Leute den Ehebrechern auf und töteten Douglas. Genoveva wurde verschont, weil sie ein Kind unter dem Herzen trug, aber die Ermordung ihres Geliebten vor ihren Augen raubte ihr den Verstand. Sie brachte das Kind zur Welt, das offiziell als ein Grant ausgegeben wurde, wurde danach jedoch wie eine Gefangene in einem hohen Turm der Burg gehalten und verwelkte zusehends, bis sie sich nur vier Jahre nach Douglas’ Ermordung dem Wahnsinn verfallen von der Zinne stürzte.

Connor schüttelte sich, als wolle er damit diese triste Geschichte aus seinen Gedanken vertreiben. Dabei waren die Gründe, die ihn nach Schottland zurückgerufen hatten, nicht weniger traurig. Die Nachricht von der schweren Erkrankung seines Vaters Rob McPherson hatte ihn noch auf dem blutigen Schlachtfeld von Vernuil ereilt. Die schottische Armee hatte diese Schlacht gegen die Engländer zwar verloren, aber es war ihnen gelungen, ihren französischen Verbündeten genug Luft zu verschaffen, dass sich die Truppen Henris II. sammeln und erneut gegen die Engländer Stellung beziehen konnten.

Connor hatte viele Freunde in dieser Schlacht verloren und dem Blutvergießen abgeschworen. Er hatte seinen Abschied aus der Armee genommen, in der er es wegen seiner Kühnheit und Geschicklichkeit im Umgang mit den Waffen und seiner strategischen und taktischen Intelligenz in kurzer Zeit zum Rang eines Hauptmanns gebracht hatte, und war mit einer Handvoll Getreuer zurück nach Schottland gesegelt und in Aberdeen an Land gegangen. Er würde die Führung seines Clans, der McPhersons, übernehmen. Darum hatte ihn laut dem Brief seiner Mutter der Vater vom Krankenlager aus gebeten.

Connor seufzte. Er konnte sich dieser Aufgabe als Erstgeborener nicht entziehen, aber er freute sich auch nicht gerade darauf. Einer der Gründe, weshalb er vor sieben Jahren Schottland verlassen hatte, waren die Intrigen und politischen Ränkespiele des schottischen Adels um die Krone von Schottland gewesen, in die sein Vater sich hatte hineinziehen lassen. Sein jüngerer Bruder Hamish war schon immer eifersüchtig darauf gewesen, dass der alte Rob McPherson Connor ihm vorzog. Zudem war Connor trotz oder vielleicht auch gerade wegen seiner Wildheit der Liebling ihrer zarten, feinsinnigen Mutter gewesen. Ungeachtet seines langen Aufenthalts im Ausland hatte Connor noch Vertraute auf Mandrake Manor, und deren Berichten nach, die ihn zwar verspätet und nur sporadisch dort erreichten, wo er sich gerade aufhielt, hatte sich an Hamishs Abneigung gegen seinen älteren Bruder ebenso wenig geändert wie an dessen launenhaftem und unberechenbarem Charakter.

Connor ahnte, dass ihn zu Hause keine leichte Aufgabe erwartete, aber er würde seinem Vater den letzten Wunsch nicht versagen, der, wie er aus den Briefen seiner Mutter wusste, auch ihr innigster Wunsch war. Er sollte die Geschicke des McPherson-Clans in seine Hände nehmen und ihm endlich Ruhe und Frieden bringen. Etwas, woran es nicht nur den McPhersons mangelte und wonach sie sich sehnten, sondern auch ganz Schottland und nicht zuletzt Connor. Er hatte genug Blutvergießen gesehen und selbst dazu beigetragen, dass es für mehrere Leben reichte.

»Was sollen diese düsteren Gedanken, Mameluck?«, brummte er und fuhr dem Hengst durch die prächtige, lange Mähne. »Ich würde sagen, wir reiten zum Elfenteich, nehmen ein ausgiebiges Bad und lassen uns von einer hübschen Nymphe becircen, was denkst du?« Er lachte, als der Hengst schnaubte und den mächtigen Schädel hochwarf. »Genau, vielleicht finden wir ja auch eine attraktive Kentaurendame, die sich einem so stattlichen Burschen wie dir sicher nicht versagen würde. Unsere Freunde können auf das Wildbret sicher noch ein wenig warten.« Er strich mit seiner behandschuhten Rechten über die drei Hasen und zwei Fasane, die er an den Sattelschlaufen befestigt hatte. Er hoffte nur, dass er keinem Grant begegnete, denn die Tiere hatte er auf dem Land des Nachbarclans erlegt, streng genommen also gewildert. Allerdings war es unwahrscheinlich, dass er dort unten einen Mann der Grants traf. Die einfachen Leute mieden das Wäldchen, weil sie glaubten, dass es dort spukte, und auch von den Grants selbst verirrte sich kaum jemand dorthin. Vermutlich erinnerte der Ort sie immer noch an das Unrecht, das sie dort begangen hatten, sagte sich Connor. Allerdings empfand er keinen Groll bei diesem Gedanken. Immerhin konnte er nicht einfach übergehen, dass sein Urahn Douglas mit dem Unrecht begonnen hatte, als er sich mit der Frau des damaligen Oberhaupts des Grant-Clans einließ, so willig sie auch gewesen sein mochte.

Connor nahm die Zügel auf und drückte leicht die Hacken an die Flanke seines Hengstes. Mehr Aufforderung brauchte das prachtvolle Vollblut nicht. Mit einem mächtigen Satz fiel es in einen raumgreifenden Galopp, und kaum eine Minute später hatten sie den Rand des Elfenwalds erreicht, wo Connor das Tier zügelte und es vorsichtig im Schritt zwischen die dichten Bäume in den Wald hinein lenkte.

Er hörte bereits den kleinen Wasserfall an dem Felsen rauschen, über den sich der Elfenbach, der Dulnain, in das natürliche Becken ergoss, bevor er am anderen Ende des Weihers heraus- und weiterfloss, bis er sich mit dem Spey vereinigte und zu Grant Castle strömte. Plötzlich schnaubte Mameluck leise und stellte die Ohren auf. Die starken Muskeln des Tieres vibrierten vor Anspannung, als er den edlen Schädel hob und mit geblähten Nüstern witterte. Connor hatte zwar nicht den ausgeprägten Geruchssinn seines Pferdes, aber er konnte ausgezeichnet sehen, und da sich seine Augen nach dem grellen Sonnenschein an das grünliche Dämmerlicht unter dem Baldachin des Laubwerks in dem Wald gewöhnt hatten, bemerkte er die beiden Männer kaum hundert Schritt weiter vorn sofort.

Ihre Bögen und Kurzschwerter verrieten ebenso wie ihre zerfetzte Kleidung, dass sie alles andere als harmlose Zeitgenossen waren. Und die großen, fleckigen Beutel, die sie um die Schultern geschlungen hatten, erklärten auch, was sie taten. Sie waren Wilderer, und die Flecken stammten vom frischen Blut erlegter Tiere, Hasen vermutlich oder Fasane.

Die gekauerte Haltung, in der sie hinter den Bäumen um den Weiher hockten, deutete darauf hin, dass sie eine weitere Beute belauerten, die sich offenbar auf oder im Weiher aufhielt. Das erklärte auch, warum sie die zwar leisen, aber doch vernehmlichen Huftritte und das Schnauben Mamelucks nicht gehört hatten. Ihre Aufmerksamkeit war vollkommen auf das Wasser gerichtet. Connor fragte sich, um was für eine Beute es sich wohl handeln mochte. Von seiner Position aus konnte er den Weiher nicht einsehen, und es würde die Wilderer sicherlich alarmieren, wenn er sein Glück auf die Probe stellte und noch dichter an die beiden Männer heranritt. Er glitt lautlos aus dem Sattel und flüsterte dem Pferd etwas auf Arabisch ins Ohr. Der scharrte mit seinem Huf im Laub, blieb jedoch wie befohlen stehen, als Connor sein Langschwert aus der Lederscheide zog, die er hinter seinem Sattel befestigt hatte, und die Arbalest, die mächtige Armbrust, die er gespannt am Sattelknauf hängen hatte, herunternahm. Er legte rasch einen Bolzen auf und schlich sich mit der Armbrust in der einen und der gezückten Klinge in der anderen Hand vorsichtig weiter. Er musste die beiden überraschen, bevor sie ihre Bögen schussbereit machen konnten. Schließlich wollte er sie nicht töten, sondern ihnen nur einen Schrecken einjagen und ihnen vielleicht auch ihre Jagdbeute abnehmen. Das war zwar ungerecht, denn streng genommen war er ja auch nichts anderes als ein Wilderer, aber zusammen mit ihrer Beute hätten er und seine Getreuen genug Fleisch, um den Rest des Weges nach Mandrake Manor zurückzulegen, ohne sich noch länger mit der Jagd aufhalten zu müssen.

Connor hatte kaum zehn Schritte zurückgelegt, als er verblüfft stehenblieb und dann rasch hinter einem Baum in Deckung ging. Einer der beiden Wilderer hatte sich aufgerichtet und begann … seine Hose aufzuknöpfen. Wollte er sich etwa jetzt erleichtern? Mitten auf der Pirsch? Connor sah erstaunt zu, wie plötzlich der helle Hintern des Mannes im Unterholz aufblitzte, während der andere Wilderer seinen Bogen abnahm und ihn zur Seite legte. Was hatten die beiden vor? Wenn das eine neue Jagdmethode war, räumte Connor ihr nur wenige Erfolgschancen ein. Er hatte noch nie gehört, dass ein Hase vor Schreck gestorben oder ein Fasan tot vom Himmel gefallen wäre, nur weil er den nackten und wenig attraktiven Hintern eines Wilderers gesehen hatte.

Sekunden später sollte seine Frage beantwortet werden. Und zwar von einer Stimme, die ihn wie ein Stromschlag traf. Der erste Wilderer war aus der Deckung hervorgetreten und hatte sich dem Weiher genähert.

»Was …? Was fällt Euch ein, Euch so vor einer Lady zu zeigen!«

Eine samtige, melodische Frauenstimme. Connor zerquetschte einen Fluch zwischen den Zähnen. Was hatte eine Frau allein hier an dem Weiher zu suchen? Und sie war allein, dessen war Connor sicher. Sonst wären die beiden feigen Kerle nicht aus ihrer Deckung getreten.

»He, Kleine, hab dich nicht so. Ich wollte schon immer mal ein Elfenweibchen haben. Das bringt doch sicher Glück, ist das nicht so, Mac?« Der Wilderer lachte grob, ganz offensichtlich wenig eingeschüchtert von dem herrischen Tonfall der jungen Frau. Sein Gefährte trat ebenfalls aus der Deckung hervor und lachte genauso hämisch.

»Ga… ganz recht, B… Bruder.« Er stotterte, ob vor Aufregung oder infolge eines angeborenen Sprachfehlers, wusste Connor nicht, trotzdem klang seine Stimme nicht weniger drohend.

»Ihr Rüpel. Ihr werdet euch für diese Frechheit Sir Archibald von Grant verantworten müssen!«

Connor stieß erneut eine Verwünschung aus. Natürlich, das musste ja so sein. Eine Grant! Aber … Sir Archibald hatte keine Tochter. Er runzelte die Stirn. Außerdem hatte die Stimme einen leichten französischen Akzent. Oder hatte Sir Archibalds jüngster Sohn William geheiratet? Er war noch ein Kind gewesen, als Connor weggegangen war, und als einziger der drei Grant-Söhne noch unverheiratet gewesen. Connor runzelte die Stirn, als er versuchte, sich daran zu erinnern, wie alt William jetzt sein mochte. Sechzehn oder siebzehn, höchstens. Das war noch recht früh für eine Heirat. Obwohl es möglich schien, denn die Stimme der Frau verriet, dass sie ebenfalls noch jung war, höchstens Anfang zwanzig. Allerdings verriet die Stimme noch etwas anderes als ihr jugendliches Alter, und das verblüffte Connor angesichts der Umstände, in denen sich ihre Besitzerin befand, beinahe noch mehr.

Nämlich, dass sie offenbar keine Angst zu haben schien. Connor konnte den Weiher zwar noch nicht einsehen mittlerweile hatte er sich den beiden Männern bereits auf vierzig Schritt genähert – aber nach dem Verhalten der Männer und der Stimme der Frau zu urteilen, badete sie in dem Teich, musste also nackt und hilflos sein. Trotzdem hatte sie die Männer nicht etwa angefleht, sondern sie wütend, beinahe herrisch zurechtgewiesen.

Wenn sie eine Grant war, hätte ihn das zwar nicht sonderlich überrascht, aber so … Sie war allein, soweit er sehen konnte, und die beiden Männer schienen sich nicht einschüchtern zu lassen. Die wollten mittlerweile kein Wild mehr erjagen, sondern waren hinter etwas viel Edlerem her. Und was sie mit der Frau vorhatten, wenn sie sie erst einmal in ihre Gewalt bekommen hatten, war offenkundig.

Connor bezweifelte, dass der Frau bewusst war, in welcher Gefahr sie schwebte. Es war schon schlimm genug, was diese Halunken mit ihr vorhatten, aber sie ahnte sicher nicht, was sie erwartete, wenn die beiden mit ihr fertig waren. Sie würden kaum geneigt sein, eine Zeugin am Leben zu lassen, schon gar nicht eine Adlige, die sie gerade vergewaltigt hatten.

»Was … was habt Ihr vor, Kerl? Untersteht Euch …!«

Die Stimme klang jetzt etwas weniger autoritär als zuvor, und Connor nahm ein leichtes Zittern darin wahr, vermutlich ein erstes Zeichen von Angst. Offenbar begriff die Lady nun endlich ihre gefährliche Lage. Es wurde Zeit, einzugreifen. Connor holte noch einmal tief Luft. Er hatte zwar keine große Lust, einem Grant zu Hilfe zu kommen, aber andererseits war hier eine Frau in Not, ja sogar in Lebensgefahr, da galten die alten Spielregeln nicht mehr, dass sich die McPhersons und die Grants tunlichst aus dem Weg gingen. Langsam näherte er sich den beiden Männern, die alle Vorsicht hatten fahren lassen und nur noch auf ihre vermeintlich leichte Beute im Teich achteten.

Sie merkten nicht, wie Connor hinter ihnen auftauchte, ebenso wenig wie die Frau, die bis zum Hals im Wasser stand. Sie war dicht am Ufer, vermutlich um an ihre Kleidung zu kommen, die am Ufer gelegen hatte. Einer der Wilderer hatte das Kleid aufgehoben und roch jetzt daran.

»Stinkt nach Schwein!«, bemerkte er spöttisch zu seinem Kumpan. »Wurde Zeit, dass die Lady ein Bad genommen hat. Aber jetzt dürftest du sauber sein, Schätzchen. Komm raus, dann reiben wir dich schon trocken.«

Er lachte hämisch, und sein Spießgeselle, der sich bereits seiner Hose entledigt hatte, trat jetzt vorsichtig in das flache Wasser am Rand des Weihers. »Verdammt kalt!«, meinte er klagend zu seinem Kumpan.

»Hol sie raus, dann wird sie dich schon wärmen!«, fauchte der andere ihn an.

Die Frau war dem Wortwechsel mit wachsender Panik gefolgt und riss ihren Blick von den beiden Männern erst los, als ihr ihre Situation endlich klar wurde. Sie sah sich panisch um, hatte jedoch Connor noch nicht erblickt, der sich hinter einem Baum versteckt hatte.

Jetzt trat er hervor und überwand lautlos die paar Schritte, die ihn noch von dem Wilderer trennte, der am Ufer des Weihers stehen geblieben war und seinen Kumpan anfeuerte.

Mit einem kalten Lächeln trat er hinter den Mann und drückte ihm die Spitze seines Langschwerts an die Kehle.

»Ich würde sagen, du rufst deinen Partner aus dem Wasser, Freund«, knurrte er. »Ich habe nicht den Eindruck, dass die Lady ihn zu einem gemeinsamen Bad eingeladen hat. Und wenn ich richtig sehe, ist das Wasser viel zu kalt für ihn. Also …?«

Juliet starrte den Neuankömmling mindestens ebenso überrascht an wie die beiden Männer, die sie bedroht hatten. Sie hatte das Bad in dem Teich sehr genossen. Das Wasser war sauber und wunderbar weich auf ihrer Haut und nach der Hitze in der Kutsche angenehm kühl. Sie war eine Weile geschwommen und hatte die friedliche, idyllische Atmosphäre genossen, als die beiden Männer aufgetaucht waren.

Einen Moment war ihr der Atem gestockt, aber sie hatte die Welle von Angst, die in ihr aufgestiegen war, sofort unterdrückt. Ihr war sofort klar geworden, dass diese beiden Männer nicht zu Sir Archibalds Leuten gehörten, und ihr war ebenso schnell klargeworden, dass ihr Leben auf dem Spiel stand. Als ihr Versuch, die beiden einzuschüchtern, misslang, hatte sie kurz erwogen, weiter in die Mitte des Teichs zu schwimmen und zu hoffen, dass die Burschen nicht schwimmen konnten. Ihr Pferd, das zwanzig Schritt weiter an dem Baum angebunden war, würde sie ohnehin auf keinen Fall erreichen können. Doch das Auftauchen des Fremden hatte die Lage vollkommen verändert.

Ihr wurde bewusst, dass sie den Mann immer noch anstarrte, aber sie konnte den Blick nicht von ihm reißen. Einen Moment schoss ihr sogar der Gedanke durch den Kopf, ob sie hier einen leibhaftigen Elfenkönig vor Augen hatte, doch im nächsten Moment schalt sie sich für diesen albernen Gedanken – allerdings erst, nachdem sie kurz auf seine Ohren gesehen hatte. Da der Fremde seine dichten, rotbraunen Locken zu einem Zopf zurückgebunden hatte, konnte sie seine Ohren sehen. Sie waren groß und wohlgeformt, und in einem der schön geformten Ohrläppchen baumelte ein goldener Reif. Sie waren nicht spitz, wie sie bei einem Elf gewesen wären.

Natürlich nicht!, dachte sie gereizt. Weil es keine Elfen gibt. Und auch keine Kentauren!, fügte sie hinzu, während ihr Blick über seine Gestalt glitt. Er trug ein weites Leinenhemd, dessen Verschnürung gelöst war und die dunklen Locken auf seiner Brust enthüllte. Es war eine sehr breite, sehr männliche Brust, muskulös und wie aus Marmor gehauen, stellte sie fest, während ihr Blick weiter nach unten glitt. Statt eines Pferdeleibs wie bei einem Kentauren schloss sich an die schmale Taille des Mannes eine ebenfalls schmale Hüfte mit ansehnlichen langen Beinen an, die nicht in einem Kilt steckten, wie Juliet mit einem kurzen Anflug des Bedauerns feststellte, sondern in einer engen Lederhose und in zwei schwarzen Reitstiefeln endeten, einer feinen Arbeit eines ausgezeichneten Schusters.

Obwohl Stiefel und die Hose ein wenig abgeschabt waren und schon bessere Tage gesehen zu haben schienen, tat das der ehrfurchteinflößenden Wirkung seines Auftritts keinen Abbruch. Allerdings hätte er wohl auch barfuß Eindruck gemacht, was vor allem an dem schweren, bedrohlich funkelnden Langschwert lag, das er locker in der Hand balancierte, während er es dem ersten Burschen an die Kehle setzte. In der anderen hielt er eine gespannte Arbalest, eine fürchterliche Waffe, deren verheerende Wirkung Juliet von den Übungen der Soldaten ihres Vaters kannte. Der Bolzen dieser Waffe durchschlug mit Leichtigkeit selbst eine gepanzerte Rüstung, und was sie mit der Brust des halbnackten Wilderers vor ihr im Wasser anfangen würde, mochte sie sich lieber nicht vorstellen. Obwohl sie froh war, dass dieser Mann wie aus dem Nichts zu ihrer Rettung aufgetaucht war, hielt sie unwillkürlich den Atem an. Trotz seines unbestreitbar guten Aussehens strahlte er eine eisige, fast tödliche Ruhe aus, und sie erwartete jeden Moment, dass er die beiden Männer umbrachte. Sie war hin- und hergerissen zwischen ihrer Wut, in die ihre Furcht umgeschlagen war, als sie so unverhofft aus ihrer gefährlichen Lage gerettet worden war, und ihrem angeborenen Abscheu vor Gewalt und Blutvergießen. Doch bevor sie etwas sagen konnte, sprach der Fremde weiter.

»Wie ich sehe, Gentlemen«, sagte er, »sind eure Rucksäcke wohl gefüllt. Ich nehme an, dass ihr mir erklären könnt, wie das Wild, das ich zweifellos darin finden werde und das ebenso zweifelsfrei nicht euch gehört, dort hineingekommen ist, hm?« Seine Stimme klang tief und gelassen, fast amüsiert, aber sie hatte einen stählernen Unterton, bei dem es Juliet erst heiß und dann kalt über den Rücken lief, was natürlich an dem kühlen Wasser des Teichs lag, wie sie sich hastig einredete.

Die beiden Wilderer hatten sich nicht gerührt, seit Connor aufgetaucht war und sie mit seinen Waffen in Schach hielt. Der Mann, der Connors Klinge an seiner Kehle spürte, wagte kaum zu atmen, geschweige denn, sich zu bewegen, und starrte nur entsetzt zwischen dem Schwert, Connors unerbittlichem Blick und seinem Kumpan hin und her. Juliet hatte er vollkommen vergessen. Schließlich schüttelte der Wilderer im Wasser hastig den Kopf.

»Nein, Herr, Master, Sire«, stammelte er. »Es ist …« Er sah seinen Kameraden ratlos an, doch plötzlich hatte er eine Idee. »Wir haben es gefunden, Herr, Master, Sire.«

»Gefunden? Tatsächlich? Kann es sein, dass das Wild jemandem abhandengekommen ist und ihr es nur zurückgeben wolltet, hm?«

Der Wilderer im Weiher nickte beflissen, und sein Kumpan hätte wohl auch gern genickt, traute sich aber nicht, weil die Klinge, die so schmerzhaft gegen seine Kehle drückte, keinen Zentimeter von der Stelle gewichen war.

»Schön. Das werde ich für euch erledigen, einverstanden?«

Wieder nickte der Wilderer. Er war bereit, alles zu tun, solange dieser verdammte Fremde mit der Arbalest direkt auf sein Herz zielte.

Juliet hatte sich allmählich von ihrem Schrecken erholt, und jetzt wurde ihre Wut von der Empörung darüber neu entfacht, dass der Fremde sie anscheinend wie Luft behandelte. Worum ging es hier eigentlich?, dachte sie. Um irgendwelche Karnickel oder um mich? Schließlich war sie das Hauptopfer dieser beiden Kerle, nicht irgendwelches Wildbret, das sie erlegt hatten! Sie holte tief Luft, doch sie kam nicht dazu, ihrer Entrüstung freien Lauf zu lassen.

»Und nun zu dem ernsteren Vergehen, dessen ihr euch schuldig gemacht habt, Gentlemen.« Jede Spur von Humor war aus der Stimme des Mannes verschwunden, als er den Kopf hob und mit seinem markanten, unrasierten Kinn auf Juliet deutete. »Ihr wisst, was mit Vergewaltigern und Mördern passiert, die es hier in Schottland wagen, eine hilflose Lady anzufallen?«

Der Wilderer erstarrte. »Aber Herr, wir wollten nur …«

»Schweig, Schurke!« Die grauen Augen des Mannes funkelten wie der Stahl seiner Klinge, die er nach wie vor, ohne zu zittern, mit ausgestrecktem Arm dem Mann am Ufer an die Kehle drückte.

Juliet wusste, wie schwer so ein Langschwert war, und sie konnte nur ahnen, wie viel Kraft es den Mann kostete, die Waffe so ruhig zu halten. Aber der Gedanke verschwand sofort wieder aus ihrem Kopf. Denn die Stimme des Mannes jagte ihr eine kalte Furcht durch den Körper. So sprach jemand, der getötet hatte und töten würde. Sie rang mit sich, ob sie Einspruch erheben und um das Leben der beiden Schurken bitten wollte, aber erneut kam ihr der Fremde zuvor.

»Ich sollte euch von Rechts wegen die Köpfe abschlagen«, knurrte er, ohne den Blick von dem Mann im Weiher zu nehmen. »Verdient hättet ihr es, allein schon wegen der Wilderei. Aber eine hilflose Frau zu überfallen und sich ihrer bemächtigen zu wollen ist eines ehrenhaften Mannes unwürdig.« Er verstummte, und sein Blick zuckte zu Juliet hinüber. Sie erschauerte, als er sie einmal von Kopf bis zu den Schultern maß und dann den Blick weiter nach unten wandern ließ, wo ihr Körper von dem grünlichen Wasser des Weihers verborgen wurde. Unwillkürlich wünschte sie sich, das Wasser wäre schwarz und undurchdringlich gewesen, und gleichzeitig erregte sie der Gedanke, dass ihre Haut hell durch das Grün schimmerte und so, wenn auch undeutlich, zu erkennen war. Sie errötete, als sie dieses Gedankens gewahr wurde, und tauchte unwillkürlich noch etwas tiefer unter.

Die Miene des Fremden veränderte sich nicht, aber Juliet glaubte, ein belustigtes Funkeln in seinen stahlgrauen Augen gesehen zu haben. Sicher war sie sich dessen jedoch nicht, denn er richtete seinen Blick wieder auf die beiden Männer.

»Es geziemt sich nicht, einer Lady den Anblick eines geköpften Schurken zuzumuten, Kerle, also könnt ihr euch bei ihr bedanken, dass ihr überhaupt noch am Leben seid. Wie ich mit euch verfahre, überlasse ich der Lady, der ihr so übel mitspielen wolltet. Auf ihr Wort verliert ihr Kopf und Leben, oder aber sie lässt Gnade walten. Nun, wollt ihr die Lady nicht um ihren Urteilsspruch bitten?«

Juliet merkte, dass sie hörbar ausatmete. Also war ihr unbekannter Retter doch kein brutaler Barbar, wie sie schon gefürchtet hatte. Sie wusste, dass er im Recht gewesen wäre, wenn er kurzen Prozess mit den beiden gemacht hätte. Die Schotten, vor allem die Adligen, gingen nicht gerade zimperlich mit Wilderern um und noch viel weniger mit Vergewaltigern. Jedenfalls nicht, wenn die Opfer adlige Ladys waren.

»Also, Milady? Wärt Ihr so freundlich, Euer Urteil zu verkünden?« Jetzt klang die Stimme des Mannes eindeutig spöttisch. »Mir wird nämlich, mit Verlaub, langsam der Arm etwas schwer.«

Juliet holte tief Luft. »Lasst sie am Leben«, sagte sie. »Sie sollen verschwinden, wenn sie versprechen, sich zu bessern und so etwas nie wieder zu tun.«

Der Fremde sah sie beinahe ungläubig an. »Ihr wollt sie einfach laufen lassen?«

Als Juliet nickte, kniff er die Augen zusammen und musterte sie aufmerksamer. Nach einer Sekunde zuckte er mit seinen breiten Schultern und ließ die Schwertspitze von der Kehle des Mannes sinken.

»Wie Ihr wollt, Milady«, sagte er. Ohne das Schwert ganz zu senken, hob er die Arbalest an, so dass ihr Bolzen in den Himmel zeigte. »Ihr habt die Lady gehört, Kerle. Also macht, dass ihr wegkommt! Und lasst eure Bögen und Kurzschwerter liegen!«, fuhr er den Mann am Ufer an, als der sich bückte, um seine Waffe aufzuheben. »Ich bin nicht geneigt, mich dem Wunsch einer Lady zu widersetzen, aber ich bin auch nicht so naiv zu glauben, dass sich ein Halsabschneider in einem Wimpernschlag plötzlich in einen Heiligen verwandelt. Und noch etwas verspreche ich euch: Kommt ihr mir noch einmal unter die Augen, hole ich das nach, wovor euch heute die Lady bewahrt hat, verstanden?«

Mittlerweile war der eine Wilderer aus dem Weiher gestiegen und bückte sich, um seine Hose aufzuheben. Beide nickten eifrig bei Connors Worten, obwohl der trockene Wilderer einen sehnsüchtigen Blick zu den beiden Lederbeuteln warf. Aber unter Connors eisiger Miene riss er sich zusammen und starrte mürrisch zu Boden.

»Verschwindet endlich!«, fuhr Connor sie an, als der Mann aus dem Weiher umständlich in seine Hose steigen wollte. »Du kannst dich woanders ankleiden. Ich kann euren Anblick nicht mehr länger ertragen.« Er hob kurz sein Langschwert an. Diese Aufmunterung genügte. Mit einem letzten kurzen Blick auf die Lady im Teich drehten sich die beiden Wilderer um und rannten durch das Unterholz davon.

Connor sah ihnen noch einen Moment nach, weniger, um sich davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich wegliefen und nicht etwa heimlich zurückkehrten, was er ohnehin nicht annahm, sondern um Zeit zu gewinnen, bevor er sich seinem größeren Problem widmete. Der Lady im Weiher.

Was sollte er mit ihr anfangen? Er konnte sie nicht gut allein hier zurücklassen, aber genauso wenig kam in Frage, sie nach Grant Castle zu eskortieren. Er hatte ihr Pferd gesehen, das an einem Baum angebunden stand. Zu seiner Überraschung trug es den schmucklosen und praktischen Sattel eines Soldaten, nicht den reich verzierten Damensattel einer vornehmen Lady. War sie damit hierher geritten? Merkwürdig. Oder war sie gar nicht allein hier? Aber er hatte niemanden sonst entdecken können. Eine Grant würde doch sicher nicht alleine ausreiten, schon gar nicht in den Elfenwald.

Vorausgesetzt, sie war eine Grant. Ihr Akzent und vor allem ihr Verhalten ließen ihn mittlerweile stark daran zweifeln. So wie er die Grants kannte, gleich ob Männer oder Frauen, hätten sie gewiss kein Mitleid mit zwei Wilderern gezeigt, und schon gar nicht, wenn sie selbst beinahe ihr Opfer geworden wären.

Er fand die Milde der Lady zwar unverständlich, aber gleichzeitig hatte sie ihn damit auch beeindruckt. Er drehte sich wieder um, rammte sein Langschwert mit der Spitze in den moosigen Boden, senkte die Arbalest, entspannte geschickt den Bogen und legte sie ebenfalls weg. Dann verschränkte er die Arme und sah die Lady an.

Was sollte er tun?

Ihm war nicht bewusst, dass er die Frage laut gestellt hatte, bis sie ihn verärgert ansah. »Zunächst einmal wäre es sehr freundlich, wenn Ihr mich endlich aus dem Wasser treten ließet, damit ich mich ankleiden kann«, fauchte sie. »Mir ist kalt.«

Connor biss die Zähne zusammen, und er spürte zu seinem Entsetzen, dass er rote Ohren bekam. Natürlich, wie konnte er nur so unbedacht sein! Das Wasser im Weiher musste trotz der Hitze des Tages recht kühl sein, und wenn man so lange darin geschwommen war wie sie …

»Sicher.« Er hüstelte. »Verzeiht!« Er wollte gerade zurücktreten, als er sah, wie die Lady erstaunt die Augen aufriss und an ihm vorbeiblickte. Mit einem blitzschnellen Satz sprang er vor, riss sein Langschwert aus dem Boden, rollte sich ab und packte dabei seine Arbalest. Er hörte den erschreckten Aufschrei der Frau hinter sich und ließ dann beide Waffen wieder sinken, als er sah, wer sich ihm genähert hatte. Er war von der Lady so abgelenkt gewesen, dass er auf nichts anderes geachtet hatte. Ein dummer Fehler, der ihn leicht das Leben hätte kosten können, wenn der Angreifer, der sich ihm unbemerkt von hinten genähert hätte, nicht sein Hengst gewesen wäre.

»Verdammt, Mameluck!«, fuhr er das edle Tier halb erleichtert, halb zornig über seine eigene Achtlosigkeit an. Er trat zu seinem Pferd, fuhr ihm liebkosend über die weiche Schnauze, trat dann an den Sattel, schob sein Schwert in die Scheide und hängte die entspannte Arbalest wieder an den Sattel. Dann drehte er sich zu der Lady im Weiher herum.

»Keine Sorge«, meinte er beruhigend. »Das ist nur mein Pferd, kein Kentaur.« Er lächelte anzüglich. »Obwohl ich mir bei ihm manchmal nicht sicher bin, ob er nicht doch etwas Menschliches an sich hat.«

Doch Juliet achtete nicht auf den spöttischen Unterton in seiner Stimme. Einen Moment hatte sie sich erschreckt, als dieses pechschwarze, prachtvolle Pferd beinahe lautlos aus dem Wald aufgetaucht war, doch jetzt nahm etwas anderes ihre Aufmerksamkeit in Anspruch.

Sicher, sie war dem Fremden dankbar, weil er sie eindeutig aus großer Gefahr gerettet hatte, aber was da am Riemen an seinem Sattel baumelte, war unübersehbar. Drei Hasen und zwei Fasane!

Dieser gutaussehende Fremde, ihr Held und Retter, war ebenfalls nichts anderes als ein gemeiner Wilddieb!

»Ihr …«

Connor bemerkte die Röte in ihrem Gesicht und trat an das Ufer des Weihers, um ihr Kleid aufzuheben. »Macht Euch keine Mühe, Euch zu bedanken, Milady«, begann er. »Ich …«

»Ihr seid …!«

Etwas in der Stimme der Frau ließ ihn in der Bewegung innehalten. Sie klang keineswegs wie eine vornehme Lady, die sich für die Rettung aus höchster Gefahr bei ihrem Retter bedanken will und der nur die richtigen Worte fehlen. Sie klang eher so, als würden Zorn und Empörung ihre Stimme ersticken.

»Ich bin was?«, fragte er, während er sich wieder aufrichtete.

»Ihr seid ja selbst nichts anderes als ein verdammter Wilderer!«, fuhr Juliet ihn an, richtete sich ehrfurchtgebietend auf und streckte ihre Hand aus, um auf das Wildbret zu deuten, das vom Sattel des Pferdes baumelte. »Und dabei habt Ihr Euch aufgeführt wie Richter Salomo persönlich!«

Juliet kochte fast vor Wut und vergaß jede Vorsicht. Wenn dieser Fremde tatsächlich ein Wilderer war, konnte er sehr gut auch etwas Schlimmeres sein, aber daran dachte sie jetzt nicht. Und sie glaubte es auch nicht wirklich. Stattdessen fühlte sie eine ungeheure Enttäuschung in sich, als sich ihr strahlender Held, der sie so beeindruckt hatte, plötzlich selbst als ein einfacher Schurke und vielleicht Strauchdieb entpuppte. Sie wusste nicht, warum sie das so zornig machte, aber ihr traten vor Wut fast Tränen in die Augen. Sie ging weiter auf das Ufer zu, den Blick ihrer vor Wut funkelnden tiefblauen Augen auf Connor gerichtet.

»Ihr solltet Euch schämen! Ihr seid …«

Connors Überraschung war bei jedem ihrer Worte gewachsen, bis er schließlich selbst wütend wurde. Wütend und noch etwas, wogegen er nichts tun konnte. Er spürte die Hitze, die erst in seinen Lenden aufstieg, dann durch seinen Körper fegte und schließlich seinen Kopf zu füllen schien und jeden klaren Gedanken und jede kühle Überlegung vertrieb. Gleichzeitig war er von der Reaktion der Frau wie vor den Kopf gestoßen. Was sagte sie da? Er sollte sich schämen? Wie kann man nur so undankbar sein?, dachte er. Und gleichzeitig so verdammt hübsch? Er musste sich bemühen, die Erregung zu unterdrücken, die er beim Anblick der Lady empfand. Er musste nicht an sich hinabsehen, um zu wissen, dass sie sich zweifellos bereits hinter dem eng anliegenden Leder seiner Hose abzeichnete. Zum Glück hatte die Frau keinen Blick für seinen Zustand, sondern schien sich nur auf ihre selbstgerechte Empörung zu konzentrieren.

Sie war mittlerweile bis zur Hüfte aus dem Wasser gekommen und streckte immer noch anklagend den Arm aus. Sie stand kaum zwei Schritte von Connor entfernt, während sie ihn zornbebend anfunkelte.

»Ihr seid noch viel schlimmer als diese beiden armen Kerle, die Ihr da eben so hochfahrend vertrieben habt! Ihr seid ein Gauner und Wilderer und ein Heuchler!« Sie zitterte fast vor Wut. »Wie konntet Ihr es wagen! Ihr …!«

Connor musste all seine Beherrschung aufbieten, nicht auf ihre vollen, perfekt geformten Brüste zu starren, deren rosige Knospen durch die Kälte hart hervortraten, oder ihre schlanke, fast zierliche Taille, oder die rötliche Stelle zwischen ihren Beinen, die er bis zum Oberschenkel und durch das hellgrüne Wasser sogar fast bis zu ihren Füßen sehen konnte und die ebenso perfekt geformt waren wie der Rest dieser entzückenden Person. Von ihren langen, dunkelbraunen Locken, den großen, tiefblauen Augen, die so zornig funkelten, der zierlichen geraden Nase und den weichen, vollen Lippen, die sich jetzt so missbilligend verzogen, einmal ganz abgesehen.

Wenn sie ihren entzückenden Mund, in dem gleichmäßig geformte, strahlend weiße Zähne schimmerten, nicht bald schloss, würde ein Unglück passieren, das wusste er.

Das Blut rauschte in seinen Ohren, und ihm wurde trotz des milden Sommertags fast unerträglich heiß. Sein Mund war wie ausgetrocknet.

»Wisst Ihr, was Ihr seid?«, fauchte Juliet und stemmte die Hände in die Hüften. Sie schien nicht wahrzunehmen, welche Auswirkungen diese Geste auf ihre Figur hatte. Ihre Brüste hoben sich an und schienen Connor damit zu verspotten, dass er sie zwar bewundern, aber nicht berühren durfte – was er liebend gern getan hätte.

Er unterdrückte ein Stöhnen. »Allerdings, Milady, das weiß ich sehr genau.« Er machte unwillkürlich einen Schritt auf sie zu und registrierte mit einem funktionierenden Rest seines Verstands, dass sie nicht etwa zurückwich, sondern ihn trotzig und herausfordernd anstarrte. »Ich, Milady, bin bekleidet!« Er verkniff es sich gerade noch, hinzuzufügen: bedauerlicherweise.