34,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Limmat Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Regina Lampert erlebt als «Schwabengängerin» und Dienstbotin das dörfliche Schnifis, die bittere Realität auf einem Gut in Oberschwaben und die städtische Betriebsamkeit im kleinbürgerlichen Feldkirch. Mit unvergleichlicher Fabulierlust und Beobachtungsgabe und der Fähigkeit, Stimmungen wiederzugeben, beschreibt sie die Freuden und Leiden des Alltags in einer sich rasch modernisierenden Gesellschaft. Ein dichter Text in einem eigenwilligen und authentischen Duktus und mit bestechenden erzählerischen Qualitäten, eine Entwicklungsgeschichte aus dem kleinbäuerlichen Milieu. Lamperts Memoiren sind ein frühes und eindrückliches Zeugnis aus dem Leben der sogenannten «Schwabenkinder»: Bergbauernkinder aus Vorarlberg, Tirol, der Schweiz und Liechtenstein, die bis ins frühe 20. Jahrhundert aufgrund der Armut ihrer Familien alljährlich im Frühjahr durch die Alpen zu den «Kindermärkten» in Oberschwaben zogen, um dort als Saisonarbeitskräfte an Bauern vermittelt zu werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 901

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Regina Lamperts Lebenserinnerungen sind das erste und einzige umfassende Selbstzeugnis eines ehemaligen Schwabenkindes: Bergbauernkinder aus Vorarlberg, Tirol, der Schweiz und Liechtenstein, die bis ins frühe 20. Jahrhundert aufgrund der Armut ihrer Familien alljährlich im Frühjahr durch die Alpen zu den «Kindermärkten» in Oberschwaben zogen, um dort als Saisonarbeitskräfte an Bauern vermittelt zu werden.

Regina Lampert aus dem dörflichen Schnifis erlebt die bittere Realität auf einem Gut in Oberschwaben und die städtische Betriebsamkeit im kleinbürgerlichen Feldkirch. Mit unvergleichlicher Fabulierlust, scharfer Beobachtungsgabe und der Fähigkeit, Stimmungen wiederzugeben, beschreibt sie die Freuden und Leiden im Alltag einer sich rasch modernisierenden Gesellschaft. Ein dichter Text in einem eigenwilligen und authentischen Duktus und mit bestechenden erzählerischen Qualitäten, eine Entwicklungsgeschichte aus dem kleinbäuerlichen Milieu.

Regina Lampert, 1854 im voralbergischen Schnifis als Kind armer Leute geboren und 1942 in Zürich gestorben. Sie stammt aus einer kinderreichen Familie und lebte ab 1864 für einige Jahre für einen langen Sommer auf einem Bauerngut in Berg bei Friedrichshafen, wo sie als Hilfe in Haus und Hof arbeiten musste. Später arbeitete sie als Magd in Saisonarbeit bei verschiedenen Bauernfamilien in Voralberg und im Kloster der Dominikanerinnen in Altenstadt. Ebenfalls diente sie im beliebten Ausflugsgasthaus Maria Grün bei Frastanz und in einem bürgerlichen Haushalt in der Stadt Feldkirch. 1875 zog sie in die Schweiz und half ihren Brüdern bei der Etablierung eines Bauunternehmens in der Nähe von St.Gallen. 1929 begann sie als über Siebzigjährige ihre Jugenderinnerungen niederzuschreiben. Im Lauf von fünf Jahren füllte sie neun Schreibhefte, die sie ihrer Familie hinterliess. Auf Initiative einer ihrer Enkelinnen erschien aus diesen Schreibheften 1990 ein Manuskript. Das erfuhr seither mehrere Auflagen.

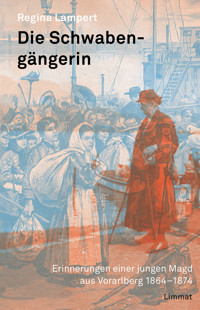

Regina Lampert

Die Schwabengängerin

Erinnerungen einer jungen Magd aus Vorarlberg 1864–1874

Herausgegeben von Bernhard Tschofen

Vorwort zur Neuauflage 2022

Die Jugenderinnerungen der Regina Lampert

Zur Einführung

«Selbst erlebt, treu befolgt»

«Sie können so lustig erzählen»

«Beim Niederschreiben glaubte ich, es wäre erst gestern gewesen, so klar ist die Erinnerung»

Text und Edition

Dank

1. Heft

In Schnifis*

Aufbruch in die Fremde*

Die ersten Tage im Schwabenland*

Gänserupfen

Die Ernte

Der Besuch beim König*

Der Hanf und der Flachs

Heimzu*

2. Heft

Winter 1864

Die Sturmfahrt über den Bodensee

Ostern

So allerlei!

3. Heft

Bregenz im Jahr 1865, Martinetag

Die Feuersbrunst in der Nacht

Das grosse Unglück

Das Kloster

Die Flucht*

Wieder in Berg*

4. Heft

Die Fahrt mit dem Herrn Pfarrer

Wieder nach Hause*

Am Frastanzerberg*

Die Taufe

Die Alpfahrt

5. Heft

Das Bergheuen

Die neue Stelle in Ludesch

Kirchweihfest

Auf der Alm

6. Heft

Abschied von Ludesch*

Der Eintritt auf Maria-Grün

Weihnachtstage auf Maria-Grün*

Der erste Besuch beim Waldbruder*

Die Wiener Gesellschaft*

7. Heft

Das Fest mit den Kapuzinern*

Ähne

In den Reben und beim Waldbruder*

Schneller Abschied von Maria-Grün*

Feldkirch – Der Eintritt an den neuen Platz bei Frau Frei

Glück und Trauer

8. Heft

Das Kindle, mein Idale, wurde ein Engelein!

Dem Frühling entgegen

Ein Haus wurde gekauft

Das Reiten

Bei der Zigeunerin!

Der Ausritt*

Rittmeisters Reise nach Wien

Die Hochzeit

Besuch meiner Mutter

Die Sommerfrische in Schnifis

Der Brunnen im Sommer!

Nachricht*

Nachtrag

Bildnachweis

Glossar

Register

Vorwort zur Neuauflage 2022

Wie wenige andere Bücher haben die Aufzeichnungen der «Schwabengängerin» Regina Lampert den Erfahrungen der sogenannten einfachen Leute Gesicht und Namen verliehen. Ihre Lebenserinnerungen sind nicht nur ein egohistorisches Dokument von besonderer Qualität, Breite und Tiefe, sondern auch eine einmalige erfahrungsgeschichtliche Quelle für die grossen wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen im Bodensee- und Alpenraum während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie konterkarieren das vorherrschende Bild einer stabilen Kultur der Sesshaftigkeit und erlauben Einblicke in eine zugleich von Armut und Anpassungsfähigkeit geprägte Zeit des Übergangs. In Lamperts subjektiver Rückschau auf die Jahre vor und nach 1870 zeigt sich die ländliche Gesellschaft im Aufbruch, ein zwar vulnerables, aber initiatives Milieu zwischen Landwirtschaft, Handwerk und Industriearbeit, in dem saisonale Migrationsbewegungen nicht der einzige Ausdruck hoher räumlicher und sozialer Mobilität waren.

Regina Lampert (Schnifis 1854– Zürich 1942) begann 1929 im Alter von 75 Jahren, ihre Kindheitserinnerungen in gewöhnlichen Heften aufzuschreiben. Mit unvergleichlicher Fabulierlust und Beobachtungsgabe und der Fähigkeit, Stimmungen wiederzugeben, beschrieb sie im Rückblick die Freuden und Leiden des Alltags in einer sich nicht nur äusserlich rasch verändernden Umgebung. Die neun Hefte des bis 1933 entstandenen Manuskripts hinterliess sie ihrer Familie. Auf Initiative einer ihrer Enkelinnen erfolgte Mitte der 1990er Jahre die Edition des Manuskripts, die 1996 unter dem Titel «Die Schwabengängerin: Erinnerungen einer jungen Magd aus Vorarlberg 1864–1874» in der von Paul Hugger initiierten Reihe «Das volkskundliche Taschenbuch» veröffentlicht wurde. Das Buch erfuhr seither mehrere Auflagen und stand am Anfang des öffentlichen Interesses für die Schwabenkinder im 19. und 20. Jahrhundert. Es erreichte im Laufe der Jahre tausende Leser:innen im gesamten deutschen Sprachraum, besonders aber in Vorarlberg selbst und in den angrenzenden mit der «Schwabengängerei» verbundenen Regionen. Auch aus Teilen Tirols und Graubündens sind bis ins 20. Jahrhundert jeden Frühling ganze Wanderzüge von Kindern in die wirtschaftlich bevorzugten und von billigen Arbeitskräften abhängigen Gebiete Südwestdeutschlands gezogen. Sie erhielten dort neben Kost und Logis meist etwas Lohn und im Herbst neue Kleider und Schuhe für den Weg zurück.

Regina Lampert stammte aus einer kinderreichen Familie mit einem prekären Nebeneinander des Wirtschaftens und einer langen Tradition überlebenssichernder Mobilität. Sie wurde ab 1864 für einige Jahre für einen langen Sommer zum Hüten und als Hilfe in Haus und Hof auf ein Bauerngut in Berg bei Friedrichshafen verdingt. Später arbeitete sie als Magd in Saisonarbeit bei Bauernfamilien an verschiedenen Orten in Vorarlberg und im Kloster der Dominikanerinnen in Altenstadt. Bevor sie 1875 in die Schweiz zog und in den ersten Jahren ihre Brüder bei der Etablierung eines Bauunternehmens in der Nähe von St. Gallen unterstützte, diente sie im beliebten Ausflugsgasthaus Maria Grün bei Frastanz und in einem bürgerlichen Haushalt in der Stadt Feldkirch.

Bei Regina Lamperts Lebenserinnerungen handelt sich um das erste und einzige umfassende Selbstzeugnis eines ehemaligen Schwabenkindes. Lamperts Geschichte hat durch verschiedene Ausstellungen und Veröffentlichungen zu Kinderarbeit und Schwabenkindern weite Verbreitung gefunden und nicht nur ihr, sondern auch diesem bis dahin wenig bekannten und mehrheitlich dunklen Kapitel historischer Alltagswelt einen bleibenden Platz im Gedächtnis verschafft. Bereits 1996 wurde in ihrem Geburtsort Schnifis ein Platz nach ihr benannt und eine Gedenktafel angebracht, und das Original ihrer Lebenserinnerungen befindet sich heute in der Handschriftensammlung der Zentralbibliothek Zürich. So trug das Buch nicht zuletzt zu einem Tabubruch bei: Galt die Schwabengängerei zuvor lange als schambesetzter Makel mancher Familiengeschichte, über den oftmals der Mantel des Schweigens ausgebreitet lag, so wurden nun mit grossem Interesse und teils mit Stolz auf die Erlebnisse vergangener Generationen Geschichten und Erfahrungen zahlreicher Schwabenkinder dokumentiert und für die Nachwelt erhalten. Zugleich leistete das Buch mit anderen einen Beitrag zur Sensibilisierung für das erlittene Unrecht der sogenannten Verdingkinder und ganz generell für die Themen von Kinderarbeit und Kindeswohl in Geschichte und Gegenwart.

Seit seinem ersten Erscheinen hat das Thema der Schwabenkinder Bearbeitungen in fast allen denkbaren Genres gefunden. Sie reichen von geschichtswissenschaftlichen Studien (Seglias 2004, Kasper/Thöny 2020), einem Interreg-IV-geförderten europäischen Vernetzungsprojekt (www.schwabenkinder.eu) und vielbesuchten kulturhistorischen Ausstellungen (Zimmermann/Brugger 2016) über belletristische Bearbeitungen (Bereuter 2002) und die Kinder- und Jugendliteratur (Mai 2013, Hessenberger 2017) bis zum Regionalkrimi (Steinbeck 2019). Daneben haben sich verschiedene Angebote für Themenwanderungen etabliert (u. a. Bereuter 2012), sind vielerorts Theaterstücke aufgeführt und ist eine Schwabenkinder-Messe komponiert worden. 2003 ist das Thema nach dem Roman «Die Schwabenkinder. Die Geschichte des Kaspanaze» abendfüllend verfilmt worden (ORF/BR, Regie Jo Baier). Eine fast schon unüberschaubare Zahl lokaler und regionaler Aktivitäten unterstreichen den intermedialen Charakter des Phänomens und haben zur Vertiefung des Wissens um das Thema beigetragen, für das heute sogar Unterrichtsbehelfe für unterschiedliche Schulstufen zur Verfügung stehen und das damit weit über die Ziel- und Herkunftsregionen der seinerzeitigen Arbeitswanderungen hinaus Kinder und Jugendliche erreicht hat.

Bernhard Tschofen, Zürich, im Januar 2022

Ausgewählte Literatur (seit 1996):

Elmar Bereuter: Die Schwabenkinder. Die Geschichte des Kaspanaze. München 2002 [Roman].

Elmar Bereuter: Schwabenkinder-Wege. Auf den alten Wegen der Schwabenkinder durch Vorarlberg und die Grenzgebiete von Tirol und Liechtenstein. München 2012 [Wanderführer].

Edith Hessenberger: Abschied von den Bergen. Der Weg der Schwabenkinder. Schruns 2017 [Ill. Kinderbuch].

Michael Kasper, Christof Thöny: Schwabenkinder und andere Formen der alpinen Arbeitsmigration – eine Spurensuche zwischen gestern und heute. In: Zeitschrift für Agrargeschichte 68 (2000), H. 2 (= Themenheft Saisonale Arbeitsmigration in der Landwirtschaft), S. 27–42 [Wissenschaft].

Regina Lampert: Von der Schwabengängerin zur Lebensmeisterin. Erinnerungen einer starken Frau an ihre Zeit in St. Josefen-Abtwil (CH) 1875–1880. Red. Bernhard Rüthemann. Gaiserwald SG 2015. [kommentierte Edition des in diesem Band nicht veröffentlichten letzten Teils der Lebenserinnerungen R. Lamperts].

Manfred Mai: Das verkaufte Glück: Der lange Weg der Schwabenkinder. Ravensburg 2013 [Jugendliteratur].

Loretta Seglias: Die Schwabengänger aus Graubünden. Saisonale Kinderemigration nach Oberschwaben. Chur 2004 [Wissenschaft].

Paul Steinbeck: Die Rache der Schwabenkinder. Plodowski ermittelt 2. Norderstedt 2019 [Krimi].

Stefan Zimmermann, Christine Brugger (Hg.): Die Schwabenkinder. Arbeit in der Fremde vom 17. bis 20. Jahrhundert. Begleitbuch zur Ausstellung im Bauernhaus-Museum Wolfegg. Ostfildern, 2. Aufl. 2016 [Wissenschaft].

Vor dem Schnifner Elternhaus um 1916. Regina Lamperts ältester Bruder Baptist (1847–1917) und ihre zweitälteste Tochter Emma Maria Bernet-Müller (1886–1970). Bildnachweis: Regina Hiemeyer, Erlenbach/ZH.

Die Jugenderinnerungen der Regina Lampert

Zur Einführung

Nun will ich wieder versuchen, mein Sinnen und Denken, das Gott sei Dank immer noch recht gut ist, sechzig und mehr Jahre zurückverlegen.1

Denn wenn auch viele ganz gut untergebracht werden, so mag es doch […] manche Thräne kosten, wenn sie so vom elterlichen Dache hinausgestossen werden.2

Anfang Juni 1929 erwarb Regina Lampert-Bernet in der Zürcher ‹Papeterie & Buchhandlung V. J. Schwarz, Hottingerstrasse 2› ganz in der Nähe ihrer Wohnung ein liniertes, 112 Seiten starkes Schreibheft mit schwarzem Einband und rotem Schnitt. Als ob es sich um einen Brief oder eine kurze Notiz handelte, schrieb sie in die rechte obere Ecke der ersten Seite das Datum «Zürich, den 6. Juni 1929», setzte darunter in die Mitte die Überschrift «Jugend-Erinnerungen» und begann zu erzählen. Was zunächst wohl als kleines Memorat gedacht war, begann im Erzählen zu wachsen, wurde schliesslich zu einer umfangreichen Autobiographie ihrer Kindheits- und Jugendjahre.

Die Zeiten und Ereignisse, über die Regina Lampert-Bernet Ende der zwanziger Jahre als Frau von 75 Jahren zu berichten begann, lagen sechzig und mehr Jahre zurück. Dazwischen war viel geschehen. Seit über fünfzig Jahren lebte sie bereits in der Schweiz, war Mutter von vier Töchtern und Grossmutter von zwölf Enkelkindern geworden, hatte viel erlebt und noch mehr durchgemacht. Von ihren Geschwistern lebte keines mehr, ihre Eltern waren bereits seit Jahrzehnten tot, seit dreissig Jahren war sie Witwe.

Die Jahreszahl in der ersten Zeile der Jugenderinnerungen ist einer der wenigen Hinweise in dem später fast ohne Zahlen auskommenden Text. Das 1866 korrigierte sie in ein 1864 – ein Auslöser möglicher Missverständnisse. Lamperts Erinnerungen beginnen im dörflichen Schnifis, dem Ort ihrer Geburt. Schnifis ist eine kleine Gemeinde im Vorarlberger Walgau mit damals gut 400 Einwohnern in etwa sechzig Häusern3, auf einer Erhebung am rechten Talrand der Ill zwischen Bludenz und Feldkirch gelegen.4 Dort wurde sie am 8. August 1854 geboren und noch am selben Tag, acht Uhr abends, getauft. Pater Dominicus ander Rüti5, der das Kind – es war das fünfte der Lamperts, das vierzehnte in Schnifis in diesem Jahr – taufte, vermerkte, was zu vermerken war: Zwischen Religion ‹katholisch›, Geschlecht ‹weiblich› und Legitimität ‹ehelich› und seinem ‹Namen des Taufenden› und dem ‹der Hebamm› Elisabeth Moll trug er naturgemäss ‹Namen, Wohnort und Hausnummer› der Eltern ein. Regina Lamperts Mutter war Augustina Rauch, ihr Vater Johann Anton Lampert. Als Beruf gab der Vater ‹Nagler› an, als Wohnort das im Ortskern von Schnifis gelegene Haus mit der Nummer 23. Paten wurden keine vermerkt.6

Die Lamperts waren arm. Ihre Kinder sind in unterschiedlichen Häusern geboren, unter anderen im sogenannten Gemeindehaus, und die Eltern übten alle möglichen Berufe aus (nur nicht den des Naglers), um die Familie über Wasser halten zu können. Die Situation verbesserte sich erst etwas, als 1863 die Grossmutter mütterlicherseits starb und ihrer Tochter einige kleinere Grundstücke und das ‹halbe Wohnhaus mit Stall› Nummer 33 vermachte. Hier hausten – zumindest während des Winters, wenn niemand im Ausland im Dienst war – elf Leute7: bis zu ihrem Tod die Grossmutter Anna Maria Häusle, ihr zweiter Mann, Regina Lamperts ‹Grossvater› Andreas Mähr, der seine Stieftochter um drei Jahre überleben sollte, die Eltern und die Geschwister Amreile, Jakob, Baptist, Andreas, Regina, Anton und Veronika. Im Stall stand etwas Vieh, auf dem wenigen Grundbesitz und auf der alten Allmende8 wurde Feldbau betrieben, dann gab es noch einen ‹Kraut- und Baumgarten› sowie im hinteren Teil des Hauses eine Werkstatt. Hier und auch in der Stube waren Eltern und Kinder an der Arbeit. In der Werkstatt fertigte der Vater mit Unterstützung seiner Söhne Küblerware. Vor allem Baptist, der hier bis zu seinem Tod 1917 die Küblerei betrieb, und Andreas, der in Laterns, dem Zentrum dieses Gewerbes in Vorarlberg, eine Lehre absolviert hatte, halfen ihm dabei. In der Stube verfertigte man hingegen mit Glanzleinwand bezogene Spanschächtelchen, die man nach Feldkirch lieferte, wo sie vor allem in der Apotheke Verwendung fanden. Daneben übte der Grossvater das Schneiderhandwerk aus, es wurde gesponnen und gewoben. In der zweiten Hälfte des Doppelhauses sah es kaum anders aus. Da wohnten die Eheleute Johann Michael Gams und Anna Maria Magdalena Reichle mit ihren sechs Kindern. Auch hier gab es eine kleine Werkstatt – Gams war Wagner. Es nimmt nicht wunder, dass bei so beengten Verhältnissen Neugier, Neid und Spott gediehen. Regina Lampert berichtet ausführlich über die Argusaugen, die von ‹Gemslis› Haushälfte auf die Lampertsche gerichtet waren.

Was damals in dem kleinen, etwas unterhalb des Ortskerns gelegenen und erst vor wenigen Jahren abgerissenen Haus Familienrealität war, ist ein Spiegel der damaligen Verhältnisse in Vorarlberg. Die Landschaft, von einem eigentlichen Land kann damals nicht die Rede sein, erlebte um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine tiefgreifende ökonomische Krise. Einer frühen Industrialisierungsphase folgte eine Absatzflaute auf dem textilen Sektor, gleichzeitig war die kleinräumig strukturierte Feldwirtschaft nicht konkurrenzfähig. Der Rückzug aus der Industrie und eine Verlagerung vom Ackerbau hin zur weniger arbeitsintensiven Viehzucht zwangen zum Nebenerwerb. Den suchte man – wie die Lamperts auch – im häuslichen Kleingewerbe, mehr aber noch jenseits der Grenzen. Die Bevölkerung stagnierte, Vorarlberg war für einige Jahrzehnte mehr Abwanderungs- denn Zuwanderungsland. Am spürbarsten war dieser Wandel dort, wo die Voraussetzungen ohnedies am schwierigsten waren: in den ursprünglich relativ dicht besiedelten mittleren Höhenlagen. Franz Leitzinger, dem wir die erste Bevölkerungsgeographie vom Ende des Jahrhunderts verdanken, fasst die Entwicklung knapp und treffend zusammen: «Starker Rückgang der Bevölkerung in fast allen Berggemeinden, namhaftes Anwachsen in der Industrie-Ebene, so trat uns das Bewegungsbild entgegen.»9 Die wirtschaftlichen Verhältnisse zwangen zu Vielseitigkeit und Mobilität. Die saisonale Abwanderung war bittere Realität und ein oft in verklärende Romantik gewendeter Topos der frühen Landeskunde zugleich. Schon zu Beginn des Jahrhunderts wurde von der Wanderlust der Bevölkerung berichtet, wurden zwar Rechnungen über den Geldfluss in die armen Gebiete Vorarlbergs angestellt, gleichzeitig aber der Verfall alter Sitten beklagt. Realistische Analysen waren selten, zu sehr erschien die alljährliche Wanderung als althergebrachte Gewohnheit, an der eigentlich nicht zu rütteln sei.10 Noch am Ende des Jahrhunderts klingt aus den Worten Leitzingers die Normalität des als Modernisierungsdefizit konstatierten Faktums: «Nicht bloss die Alten wandern. Eine Folge und zugleich ein Ausdruck der wirtschaftlichen Verhältnisse, aber auch des entwickelten Erwerbssinnes ist die massenhafte Verdingung noch im schulpflichtigen Alter stehender Kinder nach Schwaben, darum ‹Schwabenkinder›. Und wie im Montavon, so auch im Bregenzerwalde und in den übrigen Berggebieten, weniger in der Ebene, weil hier die Kinder mehr zur Hausindustrie, zum Fädeln, herangezogen werden. Mitte März ziehen diese Kinder fort, Ende October kehren sie mit der verdienten neuen Kleidung und einigem Gelde wieder in die Heimat zurück.»11

Der Titel dieses Buches verrät es: Regina Lampert war eines jener ungezählten Kinder aus Vorarlberg wie auch aus Tirol und Graubünden, die Jahr für Jahr im nahen und doch fernen Oberschwaben über einen langen Sommer ‹im Dienst› waren. Die Geschichte jener meist Schwabenkinder oder Schwabenlandkinder genannten acht- bis vierzehnjährigen Mädchen und Buben ist vergleichsweise gut untersucht.12 Selten sind hingegen autobiographische Zeugnisse von Schwabenkindern, die in die Zeit vor 1900 zurückgreifen. Erst die unermüdlichen Arbeiten Otto Uhligs haben Berichte und Erzählungen von Schwabenkindern in grösserer Zahl ans Licht befördert, haben das Phänomen zu einem Thema gemacht und in das historische Bewusstsein weiter Bevölkerungskreise in Tirol und Vorarlberg gebracht. Davor waren es nicht ohne Zufall Verfasser landeskundlicher Schriften13, denen die Kinderwanderung aus nächster Nähe vertraut war und die solches auch der Dokumentation für würdig erachteten. Hier wäre zuallererst der Schulmann und Verfasser einer der ersten wissenschaftlichen Heimatkunden überhaupt, Hans Barbisch (1859–1929), zu nennen, der die Lebenserinnerungen des Schwabenkindes Johann Pfeifer notiert und bereits 1922 ediert hat.14 Barbisch selbst hat ausserdem später seine eigenen Kindheitserinnerungen in zwei kleinen Bändchen veröffentlicht.15

Schnifis mit der 1535 geweihten, 1817 erweiterten und umgestalteten Pfarrkirche zum hl. Johannes d. T. – Radierung von Regina Lamperts drittältester Tochter Berta (1888–1964), bez. «B. B.» bzw. «Schnifis 1928, B. Bernet». Bildnachweis: Regina Hiemeyer, Erlenbach/ZH.

«Einschiffung in Bregenz». lllustration von E. Klein in der Gartenlaube, Nr. 17, 1895.

«Selbst erlebt, treu befolgt»

Ansonsten kennt Vorarlberg für das 19. Jahrhundert zwei herausragende Autobiographien. Die eine – ‹Im Schneckenhause› – stammt von Josef Wichner, dem katholischen Volksschriftsteller und Gymnasialprofessor (1852–1923). Daneben steht ganz ohne Vergleich Franz Michael Felders (1839–1869) ‹Aus meinem Leben›16. Regina Lamperts Jugenderinnerungen, die im übrigen weit über ihre Schwabenlandjahre hinausgehen, gehören einer anderen Gattung an.17 Sie sind nicht mit dem Anspruch, Literatur zu schaffen, geschrieben worden, aber sie dürfen auch nicht in der Erwartung eines exakten Lebenslaufes gelesen werden. Die Realität der ‹Schwabengängerin› ist der Text selbst, sie hinter diesem suchen zu wollen, wäre verfehlt.18 Dennoch und gerade deshalb konfrontiert uns Regina Lampert mit einer bislang nicht gekannten Perspektive. Oder anders gesagt: Lampert erzählt Geschichte aus der Sicht der Handelnden und Betroffenen. Ein Beispiel mag dies erläutern.

Die saisonale Auswanderung der Schulkinder führte immer wieder zu Konflikten zwischen öffentlicher Verwaltung und lokalen Bedürfnissen. Das sind Reibungszonen sich verschiebender Mentalitäten, wie sie in Modernisierungsprozessen allgegenwärtig sind. Sucht man in Archiven nach Quellen, die über die örtliche Praxis Näheres erzählen könnten, wird man nicht viel mehr finden als Rundschreiben und Erlässe der Behörden zur Regelung des Schulbesuchs. Solche Bestimmungen haben sich auch im Gemeindearchiv von Schnifis erhalten. «Aus Anlass wiederholt vorgekommener Klagen über die ganz ungegründete Vernachlässigung der Sommerschule, und des Besuches der Sonn- und Feiertagsschule fand die hohe k. k. Statthalterei […] nachfolgende Bestimmungen zu erlassen: ‹An allen jenen Orten, wo der Schulunterricht im Sommer durch den Lehrer oder Seelsorger ertheilt wird, haben sämtliche im Lande bleibenden Kinder, welche nicht wegen Feldbau oder Viehhüten ihren Familien durchaus unentbehrlich sind, worüber die Entscheidung dem Seelsorger zusteht, den besagten Unterricht ordentlich zu besuchen. Alle jene Wiederholungsschüler, welche aus ihrem eigenen oder ihrer Eltern, Dienstgeber oder Hausgenossen Verschulden, den vorgeschriebenen Sonn- und Feiertagsunterricht vernachlässiget und sich das Wesentliche aus den Schulgegenständen namentlich aber aus der Religionslehre nicht angeeignet haben, sind auch nach Zurücklegung des Normalalters und Erfüllung der vorgeschriebenen Anzahl von Wiederholungsschuljahren bis zur gehörigen Aneignung jener Kenntnisse, worunter vornehmlich die Religionslehre zu berücksichtigen ist, zum ferneren Besuche des gesagten Unterrichts unnachsichtlich zu verhalten.»19 Dieser Erlass sagt über die Regelung des Schulbesuchs nicht viel mehr aus, als dass er zum einen strengstens gefordert wurde und dass zum anderen ein breiter Ermessensspielraum für dessen tatsächliche Befolgung bestand. Lamperts Erzählung hingegen gibt einen Einblick in die alltägliche Handhabung solcher Konflikte. Sie berichtet, was ein ins Schwabenland mitgenommener Zettel des Ortspfarrers bewirken konnte, sie erzählt, wie Krankheit in der Familie weit in den Winter hinein für eine Befreiung oder sogar für eine vorzeitige Ausschulung gut war, und sie schildert, wie privat solche Affären de facto geregelt wurden: durch einen Besuch des Lehrers bei den Eltern etwa.20

Nun ist aber eine erzählte Autobiographie kein Lebenslauf, sondern ein rekonstruiertes Memorat. Zwischen Erfahrung und Bericht legen sich komplexe Übersetzungsvorgänge, das Erlebte hat allein durch die Literarisierung Sinnstiftung erfahren. Um beim gewählten Beispiel zu bleiben: Lamperts Erinnerungen an die Schulzeit spiegeln nicht das Erleben einer Zehn- oder Zwölfjährigen, sondern mindestens ebenso die Haltungen und Meinungen einer fast Achtzigjährigen. «Von Rechts wegen sollte ich noch drei Jahre in die Schul, ich ging so gerne und hätte es so nötig, aber immer gibt es etwas, dann muss ich wieder fort», heisst es etwa im Text (siehe hier).

Regina Lampert schreibt auf den Standpunkt zu, aus dem sie später ihre Kinder- und Jugendjahre wahrnehmen sollte – von daher bezieht sie ihre ‹Theorie› des Lebens.21 Es ist der Standpunkt einer Frau mit Standvermögen, einer Frau, die gelernt hat, sich durchzusetzen, und die gemerkt hat, dass Lebensfreude zum Ziel führt. Die Regina Lampert, die Ende der zwanziger Jahre am Schreibtisch ihrer Wohnung am Zürcher Hottingerplatz sass, war nicht mehr das Schnifner Schwabenkind mit den Selbstzweifeln und auch nicht mehr die unternehmungslustige Feldkircher ‹Ballkönigin›. Nachdem Lampert drei oder vier Jahre den Sommer auf einem Grossbauernhof in Berg bei Friedrichshafen verbracht hatte, am Frastanzer Berg und in Ludesch bei kleinen Bauern in Dienst gewesen war, als Magd im Ausflugsgasthaus Maria-Grün gearbeitet hatte und einige Jahre als Dienstbotin der Familie Frei in Feldkirch angestellt gewesen war, zog sie in die Schweiz. Ihr Bruder hatte dort – nach Jahren als Saisonnier – in St. Josefen nahe der Stadt St. Gallen ein eigenes Baugeschäft eröffnet. Hunderte Vorarlberger arbeiteten in jenen Boom-Jahren wie auch schon in den Jahrzehnten davor als Maurer in der Ostschweiz, manche wurden selbständig und sesshaft, machten Karrieren.

Dort lernte Lampert 1880 den aus Sirnach im Kanton Thurgau stammenden Benedikt Bernet kennen, den sie am 3. Februar 1881 heiratete und der sich offensichtlich von der Leidenschaft für das Baugewerbe der Mitte-Zwanzig-Jährigen anstecken liess. Jedenfalls wechselte der Kondukteur der Schweizerischen Nordostbahn seinen Beruf und lernte sich in das neue Fach ein. Regina Lampert und ihr ledig gebliebener Bruder Jakob dürften aber die eigentlichen Unternehmer gewesen sein – in St. Josefen, in St. Gallen und auch nach dem 1893 erfolgten Umzug nach Zürich. Dort wohnte zunächst die Familie mit den vier Töchtern Anna (1882–1945), Emma Maria (1886–1970), Berta (1888–1964) und Elsa (1889–1964) in unterschiedlichen Häusern im Quartier Sihlbrücke. Im Einwohnerverzeichnis scheint jedenfalls auch schon vor dem frühen Tod ihres Mannes sie – und nicht ihr Mann – als ‹Liegenschaftsverkäuferin› auf. Dementsprechend liest sich der von ihrer Tochter Berta verfasste Nachruf: «Im Geschäft war sie die Seele und fühlte sich verantwortlich für alle Vorkommnisse. Wie oft war sie morgens um 5 Uhr schon im Tiefenbrunnen oder Enge, um das Aus-, bezw. Einladen von Cement, Kies oder Ziegel persönlich zu überwachen, oder wenn Nachts verdächtige Geräusche vom Neubau zu hören waren, ging sie mit dem scharfen Hund nachsehen, ob etwa Diebe am Werk seien.»22

Als ihr Mann 1899 und im Jahr darauf auch ihr Bruder starb, befand sich das Schweizer Baugewerbe bereits in einer grossen Krise. Die junge Witwe Lampert war einmal mehr auf sich selbst gestellt. Im Jahr 1901 firmiert sie als Wirtin, 1904 als Modistin – offensichtlich hatte auch der Beruf ihrer Feldkircher Dienstgeberin Genovefa Frei in ihren Neigungen Spuren hinterlassen. Ab 1906 ist ihre Adresse am Zürcher Hottingerplatz, im ersten Stock der Konditorei Berner (Minervastrasse 2), wo sie in einer grossen Mietwohnung eine Pension betrieb und Zimmer an Studenten abgab.

Regina Bernet-Lampert im Alter von etwa 38 Jahren mit ihren vier Töchtern: Emma, Berta, Elsa, Anna (um 1892, von links nach rechts). Bildnachweis: Regina Hiemeyer, Erlenbach/ZH.

Vom Kondukteur zum Bauunternehmer: Benedikt Bernet, ihn heiratete Regina Lampert am 2. Februar 1881. Bildnachweis: Regina Hiemeyer, Erlenbach/ZH.

Dem Nachruf sind nicht nur Daten zur Biographie zu entnehmen, sondern auch ein für die Entstehungsbedingungen des Textes wichtiger Hinweis. Berta Bernet berichtet knapp über die Jugendjahre ihrer Mutter und führt an: «Zahlreich waren ihre grossen und kleinen Erlebnisse aus jener Zeit und es war immer ein sonniges Leuchten in den Augen der lieben Heimgegangenen, wenn sie von damals erzählte.» Lampert war sich offensichtlich ihres Erzähltalentes wohl bewusst. Retrospektiv verlagert sie die Gabe, mit ihren Geschichten und Geschichtchen die Leute unterhalten zu können, weit zurück in die Kindheit. In ihrer Ludescher Zeit berichtet Lampert von einer wahrlich zirkusreifen Nummer, dem Ritt auf Schweinen bei der Ravensburger Landwirtschaftsausstellung: «An solchen Abenden wurde viel geklatscht und geratschet, so musste ich oft auch von meinen Erlebnissen erzählen. Am meisten wollten sie etwas vom Schwabenland und dem Bodensee hören, denn die meisten von diesen Leuten sind noch nie weiter als bis Bludenz vielleicht bis Feldkirch gekommen. Eisenbahnen waren im ganzen Vorarlberg noch keine, die Leute noch unerfahren und dumm. […] So erzählte ich halt, was ich alles miterlebt, und auch Eingebildetes – wenn ich so ins Feuer kam. Die glauben ja alles.» (siehe hier) Jahre später, man liest davon in den hier nicht veröffentlichten St. Josefer-Passagen, wird Lamperts Talent geradezu zum Topos und sie zum gerngesehenen Gast – auch über Standesgrenzen hinweg. «Jungfer Lampert, meine Frau hat sich auf den heutigen Sonntag gefreut, weil ich ihr erzählt habe, wie Sie gut und lustig erzählen können», heisst es in einem typischen Dialog. Und ein andermal lässt sie ihre Gönnerin und Gastgeberin sagen: «Möchten Sie mir etwas Liebes erweisen, so besuchen Sie mich hie und da an Nachmittagen. […] Sie können so lustig erzählen.»

«Sie können so lustig erzählen»

Lampert wusste nicht nur um ihr Talent, auch das Aussergewöhnliche ihrer Biographie scheint ihr sehr bewusst gewesen zu sein. Welches andere Kind aus diesen Verhältnissen hatte schon mit Episoden wie sie aufzuwarten, war vom württembergischen König in seine Sommerresidenz geladen worden, hatte die Kaiserin Elisabeth und Kronprinz Rudolf bewirtet oder war von Carl Ganahl, der ‹Lokomotive› liberal-kapitalistischer Modernisierung in Vorarlberg, zur Ballkönigin erkoren worden? Dass sie in der Familie des Grossvaters bzw. Urgrossvaters zweier chilenischer Staatspräsidenten jahrelang im Dienst stand, konnte sie hingegen damals nicht wissen. Doch wichtiger noch als solche Begegnungen nahm Lampert die persönliche Reifung mit all ihren Krisen und Konflikten. Nichts entging ihr, alles nahm sie wahr, doch glücklicher wurde sie dabei nicht. Mit Sensibilität und unvergleichlicher Beobachtungsgabe schildert sie die Selbstzweifel und innere Bewegtheit eines jungen Mädchens, das – um seine Kindheit betrogen – von dem Gefühl gepeinigt wird, zur Unruhe geboren zu sein. Sie fragt sich, «warum ich nirgends lange bleiben kann», fühlt sich wie «die reinste Zigeunerin» und fasst ihre Lage in die mottohafte, oft variierte Feststellung «immer möcht ich wieder fort» (siehe hier u. hier): «Warum hab ich so etwas Unruhiges in mir, woher kommt das, ist das im Blut?» (siehe hier)

Bei allem Tiefsinn und bei aller Ausführlichkeit für das Kränkende und Tragische, für Grobheit und Gewalt dominiert bei Regina Lampert doch eine lebensbejahende Perspektive. «Wenn ich so weiterfahre, komme ich schon durch die Welt», lässt sie ihren Vater über seine mittlere Tochter resümieren, als es einmal mehr heisst, Abschied zu nehmen. Als sie diese Sätze schrieb, wusste sie, dass es dereinst so kommen sollte. Dementsprechend stellt sie neben der Regina, die «immer der Kopf hängen [lässt] und so sinnieren [muss]», früh auch die selbstbewusste und ehrgeizige Regina vor. Gerade der Schule entwachsen, versteht sie es, ihrem phlegmatischen Dienstgeber, diesem «grossen Kamöl und Faulenzer [von] Mann», das richtige Wirtschaften beizubringen, und dafür erfährt sie auch die entsprechende Bewunderung im Dorf. Solche Anerkennung ist ihr wichtig. Gleichgültig, ob es sich um ihren Fleiss und Einsatz rühmende und von ihr heimlich mitgehörte Gespräche der Dienstgeber handelt, ob es der für jeden mitgebrachten Schnupftabak dankbare Grossvater ist oder der Kapuziner-Eremit, mit dem sie eine grosse Freundschaft und seltsam amouröse Beziehung verbindet, Regina hört es gern, dass sie «a liabs Madel» sei, «a so a Liabs».

Wo für eine Kindheit im heutigen modernen Sinn kein Platz war und wo bereits in jüngsten Jahren Selbständigkeit und Durchsetzungskraft gefragt waren, gab es nicht nur als Enge erfahrene Pflicht, sondern auch eine Bewegungsfreiheit, die weit über das heute vorstellbare Mass hinausging. Das beginnt mit dem früh selbstverdienten Lohn des Schwabenkindes. Er bestand nicht nur aus dem obligaten ‹doppelten Häs› (zweifaches neues Gewand von Kopf bis Fuss) und dem schon auf dem Ravensburger ‹Markt für Hütekinder und Dienstboten› ausgehandelten Geldbetrag, mit dem zu Hause ohnehin fest gerechnet wurde. Lampert erzählt eindrucksvoll, wie es gelingen konnte, noch etwas mehr zu erhalten oder da und dort noch eigenes Geld oder zusätzliche Geschenke zugesteckt zu bekommen – vorausgesetzt man verstand es, sich bei den Leuten beliebt zu machen. Wenn in der veröffentlichten Meinung der sechziger Jahre die um den Zehrpfennig bettelnden Schwabenkinder nicht in gutem Rufe standen23, dann nimmt es um so mehr wunder, dass in Lamperts Bericht das eigentliche Gegenteil der Fall ist: Da ist von freundlicher Aufnahme in den Herbergen, von nachgerufenen Glückwünschen und vor allem immer wieder von hilfreichen Fuhrleuten die Rede. Fast gewinnt man den Eindruck einer grenzenlosen Solidarität der Landstrasse, und man staunt nicht weniger darüber, wie bevölkert diese mitunter waren, als man verwundert feststellt, wie gross überhaupt die Mobilität auch ohne Eisenbahn war. Schenkt man Regina Lamperts Erinnerungen Glauben, dann war es zumindest an Markttagen jederzeit möglich, in Feldkirch Leute aus dem eigenen Dorf – oft sogar aus der eigenen Familie – anzutreffen. Gasthöfe als Treffpunkte und Kommunikationsorte waren schon den Jüngsten vertraut; auch wenn es nur für eine Suppe oder Wurst und einen Schluck ‹Tiroler› war, oft war man unterwegs auf ihren Besuch angewiesen.

Was hier nur bruchstückhaft skizziert werden kann, fügt sich im Text zum Bild einer über die ökonomischen Zwänge hinaus dynamischen und unternehmungslustigen Jugendkultur. Da war bei allem geforderten Realismus auch Platz für Experimente oder spontane wie organisierte Kurzweil. Gerade in der Fasnacht versuchte man das auszukosten, man hielt am Heimweg bei bald jedem Gasthaus an, besuchte Bälle und Unterhaltungen, die man sich auch etwas kosten liess. Als selbstverständlicher Bestandteil der Alltagskultur der jungen Leute erscheint dabei die Folklore. Ausführlich berichtet Regina Lampert von ihrem Faible für musizierende Tiroler und den Erfolgen, die sie beim leidenschaftlich gemeinsam mit Freunden oder ihrem Bruder aufgeführten Schuhplattler im Tirolerkostüm einheimsen konnte.

Spätestens im belebten kleinbürgerlichen Feldkirch, in Grundzügen aber bereits auf Maria-Grün wurde Lampert mit einem Lebensstil vertraut, der sich von dem daheim gepflogenen gründlich unterschied. Als die jugendliche Magd 1870 oder 1871 nach Maria-Grün kam, stand das dortige Ausflugsgasthaus bereits in bester Blüte. 1849 hatte Johann Alois Widerin aus Frastanz Fellengatter um Verleihung einer Wirtskonzession angesucht.24 Im Jahr darauf übernahm er von seinem Bruder Johann Josef, der sich für den Beruf des Lehrers entschieden hatte, eines der beiden von ihrem Vater nahe der Feldkircher Stadtgrenze neugebauten Häuser.25 Warum die Wirtsleute daraufhin ihr Gasthaus Maria-Grün nannten, ist nicht bekannt. Jedenfalls handelt es sich dabei um keinen alten Flurnamen, mehr ist er als Anspielung auf eine profan romantische Pilgerstätte zu verstehen.26 Und als solche stand Maria-Grün auch bald im besten Rufe. Der Feldkircher Handelskammersekretär Franz Burgartz, Gründungsmitglied des Alpenvereins und Verfasser mehrerer alpin-touristischer Schriften27, widmete dem bald in keinem Reiseführer fehlenden Ausflugsziel 1868 ein eigenes Bändchen: «[…] ‹Maria-Grün› ist unser Zielpunkt. Ein loser Feuilletonist der ‹Inn-Zeitung› hat einmal dieses Plätzchen die ‹Feldkircher-Zecherklause› genannt; dem mag wohl so sein, wenn im Spätherbste beim Lampenlichte drinnen im Stübchen ruhige Staatsbürger ein republikanisches Jass spielen: anders aber ist’s im Sommer, wenn unter den durstenden Linden und blühenden Ahornbäumen zu hören und zu sehen sind: prätentiöse Damen – gelangweilte Herren – alte Pomeranzen – affektirt flötende Stimmen – eine Nomenklatur von Titulaturen – blasirte Jünglinge und dazu noch allerhand andere Leute, grosse und kleine – plumpe und feine. An einem solchen Tage, wo alles dies hier oben sich herumdrängt und treibt, dürfte selbst ein Spreeathenienser, wenn er ein Kompliment machen müsste, ausrufen: ‹Tout comme chez nous unter den Linden!›»28 In der Tat verkehrte in jenen Jahren in Maria-Grün alles, was in Feldkirch und darüber hinaus Rang und Namen hatte, die komplett erhaltenen Gästebücher legen davon ein beredtes Zeugnis ab: die liberale Elite genauso wie die Zöglinge und Professoren des Jesuitenkollegs Stella Matutina und des Feldkircher Gymnasiums.29 Eindrucksvoll schildert Lampert aus der Perspektive der Dienenden die Stimmung und den Betrieb in Saal und Garten, die Stammgäste, Wirtsleute und die Aufregung bei hohem Besuch. Sie verschweigt aber auch die Arbeit und Mühsal nicht, die eine solche Gastwirtschaft bereitete, etwa wenn es hiess, den Gästen spätnachts heim und in die Stadt hinunter zu leuchten.

Eine zentrale Rolle in ihren Erinnerungen nimmt die Arbeit in den zu Maria-Grün gehörenden Rebgärten am Blasenberg ein. Hier lockte stets ein Besuch der als Naturschauspiel inszenierten Gartenanlagen des Feldkircher Industriellen und späteren Bürgermeisters Josef Andreas Ritter von Tschavoll – «dessen Sinn für Natur und Kunst uns allüberall entgegentritt»30 –, und hier wurde auch die innige Freundschaft zu dem zuoberst in den Tschavollschen Gärten in einer Klause lebenden Waldbruder geknüpft.31 Ihn besucht Lampert bei jeder Gelegenheit, lauscht seinem Gesang, lässt sich von ihm an der Hand durch den Wald führen und in der kleinen Einsiedelei bewirten.32 Ihm vertraut sie auch ihre Ängste und Sorgen an, er spendet Trost und Hoffnung, mit anderen Worten, Lamperts Bruder Friedrich wird zu einer Art Schlüsselfigur in ihrer Entwicklungsgeschichte. Was Lampert wohl nie erfahren hat, ist die Tatsache, dass derselbe Ort in einem anderen Genre Spielplatz einer Begegnung und Unterredung wurde, die für eines anderen jungen Menschen «Schicksal entscheidend werden sollte». In einer Rückblende lässt Thomas Mann im «Zauberberg» seinen Naphta als Zögling im «Pensionat der Gesellschaft Jesu, genannt ‹Morgenstern›» auftreten: «Der Sechzehnjährige sass einsam auf einer Bank in den Parkanlagen des sogenannten Margarethenkapfes, einer Anhöhe westlich des Städtchens am Ufer der Ill, von wo man einen weiten und heiteren Ausblick über das Rheintal genoss, – sass dort, verloren in trübe und bittere Gedanken über sein Geschick, seine Zukunft […].»33

Die trüben und bitteren Gedanken der sechzehnjährigen Lampert hingegen drehten sich nach vermutlich zweieinhalb Jahren auf Maria-Grün bald wieder um die oft gestellte Frage, wie es ‹am neuen Platz› wohl sein werde. Jetzt wurde sie städtische Dienstbotin im Haushalt des Handelsagenten Eduard Frei und seiner Frau Genovefa Schlinz, die ein Modistinnengeschäft betrieb.34Freis aus dem Schweizer Toggenburg stammender Vater war als Färber in die 1822 gegründete Türkischrotfärberei der Firma Getzner in der Felsenau gekommen.35 In der Familie Frei, die ihre Töchter nach der Mutter katholisch, ihre Söhne aber nach dem Vater protestantisch erzog, gab es für Regina Lampert viel zu tun. Ein Kind folgte auf das andere, die Kinder waren lange und schwer krank, zwei starben bald. Bis zum Umzug in ein grösseres Haus lebte die Familie noch dazu auf beengtem Raum – ohne die sich um alles kümmernde junge Magd wäre man kaum ausgekommen.

Trotz der grossen Arbeitsbelastung geniesst Regina Lampert das neue Umfeld. Wachsam, aber distanziert verfolgt sie das städtische Leben. Auch hier registriert man fasziniert, wie Lampert es versteht, Schilderungen aus ihrem Arbeitsalltag und dem Familienleben der Freis mit den Vorgängen im öffentlichen Leben zu verflechten. Die Erinnerungen an den Feldkircher Dienstbotenball, an den Bau der Eisenbahn und seine Folgen oder an den Tod John Sholto Douglas’ – eines anderen Industriepioniers im Vorarlberg jener Epoche – werfen ein angenehm anderes Licht auf Ereignisse, die in der regionalen Geschichtsschreibung bestenfalls harte Fakten hinterlassen haben. Auch bei der Schilderung der «Brunnengesellschaft» mit den vielen Tiroler Dienstmädchen, der Markttage und der heissen Sommerzeit entwirft Lampert stimmungsvolle Bilder kleinstädtischen Lebens. Solche Passagen gewinnen ganz besonders durch ihr Talent, die unterschiedlichen Intonationen verschiedener Dialekte zur Präzisierung von Charakteren einzusetzen – ein hilfreiches stilistisches Element, auf das Lampert bereits bei den schwäbischen Kapiteln, dann aber vor allem bei den Ludescher Tirolern, bei ‹ihrem Klausner› und zuletzt in den St. Josefener Passagen zurückzugreifen versteht.

«Beim Niederschreiben glaubte ich, es wäre erst gestern gewesen, so klar ist die Erinnerung»

Wenn ganz am Beginn dieser knappen Einführung auf die Schwierigkeiten mit der historischen Verortung der Stationen und Ereignisse in Lamperts ‹Lebenslauf› hingewiesen wurde, dann nicht ganz ohne Grund. Regina Lamperts Erinnerungsvermögen ist eindrucksvoll und unvergleichlich – im Detail, aber nicht unbedingt was die zeitliche Abfolge anlangt. Den Wert des Textes schmälert das freilich nicht, im Gegenteil, es zeigt, dass Lampert es verstand, trotz mancher Lücken ihre Erinnerungen zu einer abgerundeten – wenn auch unvollendeten – Biographie zu fügen. Die chronikale Rekonstruktion ihres Lebenslaufes lag nicht in Lamperts Intention und kann auch nicht Ziel der Herausgeber sein. Dennoch sei zur leichteren Orientierung hier abschliessend kurz der Versuch unternommen, eine zeitliche Einordnung des Berichteten zu skizzieren36. Das kann freilich nicht mehr als ein vorläufiges Offert sein.

Durch Quellen gesichert ist Lamperts Dienstzeit auf Maria-Grün und ihre Zeit als Hausmagd der Familie Frei. Lampert behandelt drei Sommer in Berg bei Friedrichshafen, weiter hinten im Text sagt sie jedoch einmal, «ich bin vier Sommer im Schwabenland gewesen». – Ihre Datierungen hat sie zum Teil selbst korrigiert, zum andern Teil dürften sie von ihrer Tochter, die 1950 eine Abschrift des Manuskriptes erstellte, verändert worden sein. Vermutlich verbrachte Lampert das Jahr 1864 von Josefi bis Martini37, das Jahr 1865 von Anfang April bis Martini und das Jahr 1866 nach ihrer Flucht aus dem Kloster (wohl im Frühsommer) bis Martini bei der Bauernfamilie Bentele in Berg. Über die in jenem Zeitabschnitt behandelten Ereignisse – etwa den Brand der Herberge, die Stellung der beiden Brüder oder den Sprengunfall auf der Allmende – hat die Suche in den Archiven keine Anhaltspunkte ergeben. Ein vierter Sommer in Berg ist also nicht auszuschliessen. Ebensowenig liessen sich die Namen der Dienstgeber in Frastanz und Ludesch nachweisen, auch die Vornamen der erwähnten Kinder ergaben keine verlässlichen Hinweise. Dort war Lampert demnach vermutlich in den Jahren 1867 und 1868 bzw. 1868 und 1869 – jeweils wieder von April bis Martini. «Der Eintritt auf Maria-Grün» wäre somit Mitte November 1869 oder 1870 erfolgt. Dort war sie jedenfalls sicher 1871 – der Eintrag der ‹Wiener Gesellschaft› im Gästebuch belegt es – und blieb vermutlich bis etwa Januar, Februar 1872. Sicher nicht in dieser Zeit gestorben ist allerdings ihr Grossvater, er starb erst im April 1875, da lebte Lampert vermutlich bereits in der Schweiz. Als sie im März 1872 bei der Familie Frei zu arbeiten beginnt, ist Frau Frei schwanger, das Kind Ida kommt im August zur Welt. Bald danach, am 5. Oktober, stirbt Lamperts Mutter – und nicht etwa erst 1874 vor dem Umzug in die Schweiz. Ein Grossteil der geschilderten Feldkircher Geschehnisse mit Ausnahme der Eröffnung der Eisenbahn38 – Tod Idas, Geburt Arthurs, Totgeburt eines weiteren Kindes bei Freis – ereignete sich erst in den beiden Jahren nach dem Tod der Mutter, also in den Jahren 1873 und 1874.

Doch wichtiger als solche historische Genauigkeit ist allemal die Sensibilität, mit der Lampert Milieus und Mentalitäten wie auch deren feine Verschiebungen zu beobachten und zu skizzieren vermag. Gerade hier werden ihre Erinnerungen auch zur wertvollen Quelle weit über das persönlich Biographische hinaus. Regina Lamperts Text ist ein Dokument für eine Zeit, in der alte Sicherheiten – so sie je bestanden hatten – ins Wanken geraten waren, in der sich die scheinbar geschlossene Lebenswelt des klein- und halbbäuerlichen Milieus neu zu orientieren hatte. Dabei sind es besonders die Widersprüche in den Denk- und Handlungsweisen der Betroffenen dieser Welt ‹zwischen Vorgestern und Heute›, in die Lampert tiefe Einblicke gibt: Man ging zwar regelmässig zur Kirche, pflegte auch ehrliche Religiosität, verfluchte aber gleichzeitig den «italienisch Bettler», wenn der Peterspfennig eingehoben wurde; man war zwar arm und auf Arbeitssuche, blieb aber doch auf Distanz zu den Fabriklerinnen, «die so bleich und mager sind und selbst in den Sonntagskleidern noch von Öl riechen» (siehe hier u. hier).39

Ein Letztes noch mag die Lektüre vergegenwärtigen: Die Verfasserin dieses Textes war – nach heutigem Sprachgebrauch – Arbeitsmigrantin und Gastarbeiterin. Sie war mobil und suchte ihr Glück – als Wirtschaftsflüchtling – jenseits der Grenze: «Ja, ein Pass und ein Heimatschein hab ich, aber halt nicht bei mir.»

Text und Edition

Texte haben ihre eigene Geschichte, eine Vergangenheit, die bei einer Edition mitzudenken ist.40 So auch die Jugenderinnerungen der Regina Lampert. An dem handschriftlich etwa 1500 Seiten umfassenden Korpus, er ist mit Füllfeder geschrieben, arbeitete die Frau – längst in den hohen Siebzigern – zumindest gut vier Jahre. Gelegentliche Einträge in den Heftumschlägen, am Anfang oder Ende eines grösseren Abschnittes und Varianten in der Handschrift lassen in etwa auf das Arbeitspensum schliessen. Lampert schrieb relativ kontinuierlich, sicher nicht täglich, aber jedenfalls ohne grosse Unterbrechungen. Das erste Heft, begonnen im Juni 1929, war Ende desselben Jahres beendet. Im Januar 1930 begann sie am zweiten, schrieb das dritte und den Anfang des vierten Heftes, das am Ende den Eintrag «März, den 25. ist dies Heft fertig, 1931» hat. Den Rest des Jahres 1931 arbeitet sie an Heft fünf und sechs, das sie mit der Notiz «Zürich, den 11. März 1932» abschloss. In diesem Jahr dürfte Lampert insgesamt am meisten Zeit mit ihren Aufzeichnungen verbracht haben. War eines der – jetzt sehr voluminösen – Hefte abgeschlossen, begann sie tags darauf mit der Arbeit am nächsten: Heft 7 wurde am 12. März begonnen, am 23. November war es bereits vollgeschrieben.41 Am 24. November machte sich Lampert sogleich an Heft acht. Das letzte Heft wurde am 15. Juni 1933 begonnen. Knapp zwei Monate später schrieb Lampert in den Umschlag des Heftes: «8. August 1933, heute feierte ich den 79. Geburtstag.» Danach dürften die Aufzeichnungen bald abgebrochen worden sein, wie ihre Tochter im Nachwort zur Transkription festhielt, «wegen eines Augenleidens».

Bis dahin sind an manchen Tagen längere Abschnitte von dreissig, vierzig und mehr handschriftlichen Seiten entstanden, an anderen Tagen lediglich kürzere Passagen von wenigen Seiten Umfang. Erst im letzten Heft wird die krankheitsbedingte Reduktion des täglichen Arbeitspensums sichtbar. Jetzt sind es oft nur noch ein, zwei Seiten, dann verliert sich die Schrift – und mitunter auch der Erzählfluss. Gegen Ende dürfte die Beeinträchtigung durch den ‹Star›, an dem sie litt, so gross gewesen sein, dass Lampert nur noch mit Mühe beschriebene und leere Seiten unterscheiden konnte. So erklären sich die mit Sicherheit nicht als Korrekturen, sondern als Fortsetzung gedachten Überschreibungen bereits festgehaltener Passagen im nichtveröffentlichten Schluss. Und so erklärt sich auch das abrupte Ende – mitten in einem begonnenen Satz.

Regina Lamperts Manuskript der Lebenserinnerungen – eine 1933 geschriebene Passage aus Heft 8 (Originalformat 22 × 17,5 cm). Bildnachweis: Regina Hiemeyer, Erlenbach/ZH.

Die Anmerkungen ihrer zweitjüngsten und ledig gebliebenen Tochter Berta (Augustina) Bernet sind die einzigen Nachrichten zu den Entstehungsbedingungen des Textes. Sie war es auch, die sich 1950, acht Jahre nach dem Tod Regina Lamperts42, daran machte, die «wertvollen Aufzeichnungen [ihrer] Mutter» in eine maschinenschriftliche Fassung zu bringen. Dies war keine leichte und vor allem eine sehr mühsame und zeitaufwendige Arbeit, die sich mit Sicherheit über Monate hinzog. Und vielleicht war es auch die zunehmend schwieriger zu entziffernde Handschrift, die Berta Bernet dazu bewog, die Transkription mit Regina Lamperts Erinnerungen an den Tod ihrer Mutter und den Abschied von der Familie Frei in Feldkirch abzubrechen. Dies mag ebenso eine Rolle gespielt haben wie die in den Nachbemerkungen festgehaltene Einschätzung der Qualität des Textes: «Die wenigen niedergeschriebenen Erlebnisse aus der Schweiz, die ich beiseite lege, sind nicht mehr von der gleichen Ursprünglichkeit, es fehlt ihnen der heimatliche Boden.»

Für die vorliegende Edition waren andere Gründe massgeblich. Nachdem sich gezeigt hatte, dass der Umfang der Lampertschen Jugenderinnerungen den Rahmen dieser Taschenbuchreihe sprengen und die Finanzierung des Bandes in Frage stellen würde, entschieden sich Herausgeber und Verlag, anstatt zusätzliche Kürzungen im Text (sie wurden möglichst klein gehalten und durch knappe Zusammenfassungen in Klammern ersetzt), auf die Wiedergabe des gesamten letzten Heftes zu verzichten, zumal mit dem Umzug nach St. Josefen auch so etwas wie eine neue, nicht abgeschlossene Erzählung beginnt.

Regina Lampert hat zeitlebens mit Sicherheit nie an eine Veröffentlichung gedacht; mehr noch als für die ‹Nachwelt› oder ihre Kinder und Enkelkinder dürfte sie die Erinnerungen für sich selbst niedergeschrieben haben. Eine in das erste Heft eingeklebte Widmung jedenfalls ist als spätere Ergänzung anzusehen und stammt von der Hand ihrer Tochter: «Jugenderinnerungen m. lb. Mutter, Frau Reg. Bernet-Lampert. Ihrer Tochter Emmy-Maria gewidmet.»

Lampert selbst hat ihren Text wohl auch kaum einmal gelesen oder zur Gänze durchgesehen, sie hat vielmehr die Worte mehr oder weniger so zu Papier gebracht, wie sie ihr in den Sinn kamen. Für Korrekturen, Ergänzungen oder gar eine Überarbeitung war da keine Zeit. Oft finden sich über Dutzende Seiten hinweg nicht die kleinsten Korrekturen und kein durchgestrichenes Wort. Einzig Einfügungen sind da und dort gleich im Fluss des Schreibens geschehen und von Lampert in der nächsten Zeile mit einer nach oben weisenden Klammer ergänzt worden. Gelegentlich sind von Lampert – wohl bei Durchsicht der letzten paar Seiten, um den Anschluss wieder zu finden – Überschriften an den oberen Heftrand geschrieben worden, aber ohne den Anfang der Kapitel konkret zu kennzeichnen. Andere Kapitelüberschriften wieder stehen prominent und teilweise sogar mit Ausrufezeichen versehen am Beginn eines eigentlichen Abschnittes. Dabei handelte es sich für Lampert mehr um Orientierungspunkte im Text als um den Versuch einer durchgängigen Gliederung. Man spürt auch hier, dass bei Beginn der Niederschrift der tatsächliche Umfang der Lebenserinnerungen für Lampert in keiner Weise abschätzbar war. Wie es einer erinnerten Lebensgeschichte entspricht, sind für die Kapitel weniger Zeitabschnitte oder Aufenthalte als vielmehr herausragende Ereignisse und Erlebnisse titelgebend. Um eine leichtere Orientierung im Text zu ermöglichen, sind daher vom Herausgeber – wo es hilfreich erschien – mit Sternchen gekennzeichnete Überschriften hinzugefügt worden.

Für den Leser dieser Edition aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mehr nachvollziehbar ist auch die innere Gliederung des Textes. Lampert macht oft über Seiten hinweg keine Absätze, häufiger noch finden sich knappe, resümierende Sätze, die den Abschluss eines kleineren Abschnittes andeuten sollen. Gerne lässt Lampert solche Passagen mit Formulierungen wie etwa «das war der Schluss des Küchlesonntags» ausklingen. Auffallend ist eine – auch in der Literaturwissenschaft bekannte – Beobachtung, nach der die inhaltliche Gliederung oft mit den Vorgaben des Papieres korrespondiert. Lampert bringt häufig am Ende einer Heftseite einen Gedanken, einen Erzählstrang zu Ende, um am Beginn der nächsten Seite ein neues Thema, eine neue Perspektive aufzunehmen. Daher erklärt sich die immer wiederkehrende in etwa gleiche Länge der vom Herausgeber eingefügten Absätze.

Ansonsten wurde eine möglichst textgetreue Wiedergabe des handschriftlichen Originals angestrebt. Dies geschah weniger aus übertriebenem Authentizitätsglauben als vielmehr aus der Überlegung heraus, dass jede Korrektur am Text weitere Korrekturen nach sich gezogen hätte. Konsequent betrieben, hätte das Ergebnis nur noch wenig mit dem Original gemein gehabt. Lamperts Tochter Berta Bernet war da grosszügiger. Ihre Transkription stellt gewiss eine ernstzunehmende historische Schicht in der Überlieferung dieser Autobiographie dar, zumal wenn man bedenkt, dass die Aufzeichnungen nie für die Publikation gedacht waren. Auf der anderen Seite zeigten sich in der Textfassung aus den fünfziger Jahren schnell die Nachteile einer solchen Herangehensweise. Man ist da zwar mit einer sprachlich geglätteten Fassung konfrontiert, stolpert aber dafür um so mehr über die nunmehr als Unregelmässigkeiten erscheinenden Eigentümlichkeiten der Diktion. Auch eine gewisse Tendenz der Sprache ins Helvetische, die bei Lektüre der älteren Abschrift leicht mit der Tatsache zu erklären wäre, dass Regina Lampert zur Zeit der Niederschrift ihrer Autobiographie bereits fünfzig Jahre in der Schweiz gelebt hatte, erwies sich zu einem nicht geringen Teil als Eigenart der Transkription. Regina Hiemeyer, die Enkelin Regina Lamperts, der an dieser Stelle schon der herzlichste Dank auszusprechen ist, erinnert sich ihrer ‹Tante Berti› als einer strengen, überkorrekten, ledigen Frau, die etwa auch in Erziehungsfragen der Nichten und Neffen ganz andere Standpunkte einnahm als die grosszügigeren Eltern. Der künstlerisch begabten43 Laienschwester war der lockere Erzählton ihrer Mutter offensichtlich etwas fremd, für Formulierungen wie «Pfui Teufel!» hatte sie wohl gar kein Verständnis und überlas sie stillschweigend. Und aus dem Mann, der «mir unter die Röcke greifen [wollte]», wurde einer, der «sich an mir vergreifen [wollte]» (siehe hier u. hier).

Für die vorliegende Edition sind stillschweigende Korrekturen nur in drei Fällen vorgenommen worden: einerseits bei offensichtlichen Flüchtigkeitsfehlern – wie vergessenen Endungen, verdrehten Buchstaben – und bei eigentlichen orthographischen Fehlern. Ältere, neben der heutigen gleichberechtigte Schreibweisen sind jedoch, wo eine Durchgängigkeit erkenntlich war, übernommen worden. Andererseits wurde die Zeichensetzung heutigen Gepflogenheiten angenähert – ein für die Lesbarkeit des Textes entscheidender Eingriff. Dieser erwies sich als unumgänglich, fand doch Lampert mit einem Bruchteil der Satzzeichen das Auslangen. Seitenlang bedurfte sie weder eines Punktes noch Kommas, weil ihr offensichtlich der Schreibfluss, die Höhungen und Senkungen gesprochener und gedachter Sprache, solches überflüssig erschienen liess. Gleiches gilt für die Wiedergabe der sehr häufigen direkten Rede, die bei Lampert gänzlich ohne Kennzeichnung durch Anführungs-, Frage- oder Ausrufezeichen geschieht. Ihren Anfang und ihr Ende immer zu erkennen und Sprecherwechsel auszumachen, war oft kaum möglich und erwies sich als potentielle Fehlerquelle sowohl der vorliegenden Transkription als auch der bestehenden Abschrift. Schliesslich sind im Hinblick auf die leichtere Identifizierung Ortsnamen durchgängig der heutigen Schreibweise angepasst worden, zumal Lampert auch hier nicht ältere, gängige Namen benützt, sondern nach Gehör unterschiedlichste Spielformen verwendet. Im Gegensatz dazu ist die variantenreiche Wiedergabe von Personennamen – insbesondere von Vornamen und lokalen Hausnamen – weitgehend übernommen worden. Wenn etwa Lampert für den Namen ihrer Jugendfreundin Cäzilie neben der gängigen Schreibung lautmalerisch und situationsabhängig auch Kurzformen wie Cille oder Cäzill einführt, werden damit auch Stimmungen wiedergegeben, die durch eine Vereinheitlichung unkenntlich gemacht würden. Soweit solche Varianten sinnvoll erschienen und überhaupt buchstabengetreu entzifferbar waren, wurden sie auch wiedergegeben.

Ähnliches gilt für die zwei herausragendsten Eigenarten des Duktus. Lamperts Prosa ist eine umgangssprachliche. Das macht sie bestimmt nicht weniger poetisch, im Gegenteil: Lampert nützt die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten zwischen Dialekt und Hochsprache, gelangt damit zu einer facettenreichen Ausdrucksweise, einem Stil, dessen jeweilige Tendenz mitnichten dem Zufall zuzuschreiben ist. Das zeigt sich etwa in der Verwendung (oder Weglassung) von Endungen auf -e oder beim Einsatz des Artikels. So steht ‹Tür› gleichberechtigt neben ‹Türe›, ‹hab› neben ‹habe›, ‹Stund› neben ‹Stunde(n)›, wie auch ‹der Tone› neben ‹Tone› oder ‹Fraule› neben ‹das Fraule›, und fast durchgängig liest man ohne Artikel – wiederum aus der Umgangssprache abgeleitet – ‹in Stall›, ‹in Küche›, ‹in Schweiz›. Vielleicht am meisten gewöhnungsbedürftig ist neben der sehr individuellen Handhabung der Zeitenfolge in den mitunter komplexen Satzkonstruktionen das fast vollständige Fehlen einer Beugung des männlichen Artikels im Akkusativ. Auch hier hat der Dialekt mit seiner bestenfalls als Nuance hörbaren Unterscheidung von erstem und viertem Fall das Wort geführt: Wenn Regina Lampert – wie so häufig – fortzieht, dann nimmt sie eben gewöhnlich ‹der Rucksack und der Stock›, grüsst ‹der Vater› und wartet auf der Landstrasse auf ‹ein Fuhrmann›, der sie ein Stück mitnimmt ‹an neuen Platz›. Hier wie generell wurde Lamperts Schreibung ohne Apostroph übernommen, auch um das durch Anführungszeichen bei direkter Rede ohnehin schon sehr unruhige Schriftbild nicht noch zusätzlich zu belasten. Es heisst demnach ‹Dirs›, ‹habs›, ‹brachtens›, ‹wegem› oder ‹hätt›.

Wenn der Text manchmal, etwa in den Einleitungen der direkten Rede oder bei Satzverbindungen, drehbuchartigen Charakter annimmt, dann ist auch dem Rechnung getragen worden. Alle Ergänzungen durch den Herausgeber sind durch eckige Klammern gekennzeichnet worden, sind aber nur dort vorgenommen worden, wo aus Flüchtigkeit das eine oder andere Wort vergessen worden ist. Von Umstellungen im Satzbau wurde Abstand genommen; nur offensichtliche Wortverdrehungen wurden in die intendierte Reihenfolge gebracht. Im Gegensatz dazu erscheinen erläuternde Zusätze von Lamperts eigener Hand in einfachen, runden Klammern – ebenso widersprüchliche Wortwiederholungen.

Gelegentlich flicht Lampert Begriffe aus Dialekt und Umgangssprache in die Erzählung ein, an deren Verständlichkeit sie selbst zweifelt, und erläutert sie daher durch ein Synonym (z. B. Ähne, Grossvater, oder Fazanetli, Taschentücher). Viele der Worte – Termini aus der abgekommenen Wirtschaftsweise oder lokale Sonderformen – sind aber selbst dem Dialektkundigen nicht mehr geläufig. Um daher den Text nicht mit Anmerkungen zu überhäufen und auch den Querlesenden raschen Zugriff zu ermöglichen, werden solche Begriffe und Formen in einem Glossar im Anhang nachgewiesen. Ein Sachregister verweist auf die behandelten Themen.

Dank

Abschliessend sei herzlichst Dank gesagt all jenen, die am Zustandekommen dieser Edition Anteil hatten und Anteil nahmen. Zuallererst Regina Hiemeyer, Erlenbach/ZH, für ihr grosses Vertrauen, für ihr Interesse an der Sache, für Gastfreundschaft und grosszügig gewährte Auskünfte. Von ihr und ihrer Schwester Ingeborg Hauswirth, Evilard/BE, auf deren Anstoss die beiden die erste Reise nach Schnifis im Sommer 1991 unternommen hatten, ging die erste Anregung aus, die in ihrem und im Besitz ihrer Nichte Susanne Casagrande-Müller befindlichen Manuskripte ihrer Grossmutter einer grösseren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit einem anderen, aber ebenso grossen Vertrauensvorschuss bedachte mich Prof. Dr. Paul Hugger, Zürich, der Initiator und Herausgeber dieser Reihe, als er mich mit der Edition dieses Bandes – der ihm durch Dr. Heidi Witzig zugeleitet wurde – betraute. Dafür sei ihm tiefer Dank gesagt, wie auch für seine Idee, die Reihe «Das volkskundliche Taschenbuch» – beginnend mit Band 9 – in die Verantwortung eines renommierten Verlages zu übergeben. Der Dank für viel Geduld und umsichtige Betreuung gilt nicht weniger Jürg Zimmerli vom Limmat Verlag, der die schwierige Edition voll und ganz zu seinem Anliegen machte und mit viel Gespür entscheidende Hinweise gab. Ein herzlicher Dank gilt auch – gleichgültig ob sie Fehlanzeigen zu vermelden hatten oder hilfreiche Spuren sichern konnten – den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der konsultierten Archive, allen voran Cornelia Albertani im Vorarlberger Landesarchiv in Bregenz, die, grenzenlos in Geduld und Engagement, manche knifflige Frage klären half, und Dr. Christoph Volaucnik vom Stadtarchiv Feldkirch, der den entscheidenden Hinweis auf die Familie Frei, Lamperts letzte Dienststelle in Vorarlberg, gab, sowie Dr. Ernst Ziegler, Stadtarchiv St. Gallen. In Schnifis stand mit einem schier unglaublichen Gedächtnis für lokale Familiengeschichte Waldaufseher Heinrich Amann zur Verfügung. Sogleich für die Edition zu gewinnen waren auch VS-Dir. i. R. Robert Amann und Kulturausschussvorsitzender Bernhard Berchtel. Sie standen mit Rat und Tat zur Verfügung, besonders was die Bildbeschaffung und die Weckung des Interesses für die Biographie der ‹Schnifnerin› Regina Lampert bei den Gemeindebürgerinnen und -bürgern betrifft. Wertvolle Hinweise verdanke ich auch Familie Wiederin44, Gasthaus Maria-Grün in Frastanz, Vorlagen für Abbildungen haben neben öffentlichen Stellen freundlicherweise Dr. Richard Huter, Bregenz, und Dr. Ernst Piegger, Innsbruck, zur Verfügung gestellt. Schliesslich gilt grosser Dank dem Franz-Michael-Felder-Verein, Vorarlberger Literarische Gesellschaft, besonders seinem Vorsitzenden Dir. Dr. Alfons Bechter, sowie dem Land Vorarlberg, insbesondere dem Leiter der Kulturabteilung HR Dr. Kunrich Gehrer, die durch Ankauf eines Teils der Auflage einen wertvollen Beitrag zum Erscheinen dieses Bandes geleistet haben.

Bernhard Tschofen, Wien, im Mai 1996

Regina Bernet-Lampert um 1932 mit der Familie ihrer zweitältesten Tochter Emma Maria (verh. Müller) im Garten in Männedorf, Kanton Zürich – sitzend die Enkelkinder Regina, Ingeborg und Reinhold (von links nach rechts). Bildnachweis: Regina Hiemeyer, Erlenbach/ZH.

Regina Bernet-Lampert in ihrem letzten Sommer 1941. Bildnachweis: Regina Hiemeyer, Erlenbach/ZH.

8. August 1939 – Regina Bernet-Lampert an ihrem 85. Geburtstag mit ihrer Enkelin Regina Müller (verh. Hiemeyer). Bildnachweis: Regina Hiemeyer, Erlenbach/ZH.

Regina Lamperts Elternhaus – aufgenommen kurz vor dem Abriss 1991. Bildnachweis: Robert Amann, Schnifis.

Schnifis im Auge des romantischen Vedutenmalers – nach einem Gemälde im Stift Einsiedeln (1845). Bildnachweis: Robert Amann, Schnifis.

«Gruss aus Schnifis» – links unten die nach dem Dorfbrand 1868 erbaute Häuserzeile (Ansichtskarte, Gebr. Metz, Kunstverlagsanstalt, Tübingen um 1898). Bildnachweis: Dr. Richard Huter, Bregenz.

«Kindermarkt in Ravensburg» – lllustration von E. Klein zum Beitrag «Tiroler ‹Schwabenkinder›» in der Gartenlaube, Nr. 17,1895.

Regina Bernet-Lampert in den Ferien im Schwabenland und in der Schnifner Sommerfrische, um 1930. Bildnachweis: Regina Hiemeyer, Erlenbach/ZH.

1. Heft

In Schnifis*

«Im Jahr 186445 im Februar war es wieder einmal ganz lustig gewesen. Die jungen Buben und Meitschi haben viel getanzt, aber nicht etwa auf einem Ball oder Tanzboden, sondern bei Spinnstubeten. Fast in jedem Haus, wos junge Meitschi hatte, ist eine Einladung zum Spinnen gekommen. Meine älteste Schwester hat diesen Winter so oft das Rädchen genommen und ist irgend in ein Haus verschwunden, oder sie hat zu mir gesagt: ‹Regina, trägst Du mir das Rädchen schnell zus Joklisrauchen oder zu Hansbatischlis46 oder zu Müllers47?› – wie die Leut alle heissen. Natürlich ganz umsonst hab ich das Spinnrädchen nie fortgetragen; ein Apfel oder dürres Obst hat es immer als Lohn gegeben. Oft hat es schon zehn bis zwölf und noch mehr Spinnrädchen dort gehabt, wo ich dem Amreile48 sein Rädchen hingetan habe. ‹So eine Spinnstubete muss doch lustig sein›, dachte ich mir dann selbst; dabei sein durfte ich noch nicht, weil ich noch viel zu jung war. Auch meine Mutter ist hie und da mit dem Spinnrädchen fort an Nachmittagen, zum Nachtessen ist die Mutter aber immer wieder daheim gewesen.

Aber bei den Jungen wars anderst. Nach dem Nachtessen haben sich dann die jungen Burschen eingestellt; dann sind die Rädchen verschwunden, und irgendeine Handharmonika oder Zitherspieler mit Gitarrenbegleitung oder sonst irgendeine Musik war da zum Spielen. Natürlich wurde getanzt, oft bis nach Mitternacht.

Aschermittwoch war vorüber. Der erste Sonntag nach der Fasnacht ist der Küchlesonntag, zwei Tage gab der Schullehrer den Schulknaben frei zum Holzsammeln im Dorf. Das war ein Lärm! Mit Wagen fuhren die Buben von Haus zu Haus, um Holz zu sammeln für den Funken. Die grossen Burschen haben einen mächtig grossen Tannenbaum zu diesem Funken aufgestellt; das gesammelte Holz wird angesteckt, zuoberst eine Fasnachthex – mit Pulver gefüllt, Fröschen und solchen Sachen, die recht klöpfen und lärmen. In jedem Haus wird auf den Funkensonntag, auch Küchlesonntag genannt, Küchle gebacken. Die Mädchen und Mütter wetteiferten, wer die besten Küchle backen kann. Alles mögliche für Sorten werden gemacht auf diesen Sonntagabend.

Am Tage vor diesem Sonntag setzte ich [mich] auf die Treppe vor dem Haus und schaute meinem Vater zu, der ganz eifrig arbeitet. Er spaltet lange Holzstücke, so dünn wie möglich. ‹Vater›, sagte ich, ‹machst Du mir auch eine Fackel zum Schwingen?› ‹Ja›, sagt er, ‹Du bist noch zu wenig stark zum Fackeln Schwingen.› ‹Doch, bitte, mach mir doch auch eine.› Er sagt nichts mehr und schafft weiter.

Am andern Tag war der langersehnte Funkensonntag. Es war noch ziemlich kalt am Morgen früh, aber der Himmel klar, die Sonne schien prächtig. Der Schnee ist schon so ziemlich zusammengeschmolzen, wo tagsüber die Sonne hinkommt. Wir Kinder freuten uns auf den Abend. Am Vormittag gingen wir wie jeden Sonntag zur Kirche in [den] Gottesdienst, auch nachmittags zur Christenlehre. Nachher gibt es zu Haus ein (zu Breand) Kaffee. Bald war Abend. ‹Juhe›, riefen die Kinder alle vom Dorf, ‹der Funken ist fertig.› Ein mächtiger, ausgestopfter Mann zuoberst steht mit einer Pfeife im Mund. Die Kinder mit den Fackeln tummelten sich um den Funken und warteten mit Ungeduld, bis der Funken endlich brennt. Da werden die Fackeln angezündet; jedes schwang die Fackel, so gut es konnte; auch ich hab eine vom Vater bekommen. Das war eine Freude bei jung und alt; Lieder werden gesungen, gejauchzet und gejodelt, dass es kein Ende nehmen will, bis endlich der Funken zu krachen anfängt, das Pulver in dem Mann explodiert, der Mann zum grossen Gaudium brennt und endlich zusammenfällt. Die grösseren Mädchen müssen sich drucken, wenn nicht eine um die ander schwarze Gesichter heimbringen will. Die jungen Burschen schwärzen ihnen gern das ganze Gesicht zum Gaudium. Ist bald alles erloschen vom Funken, so gehts heim zur Mutter zum Küchleessen, das es in Hülle und Fülle hat. Das ist das Ende vom Funken- und Küchlesonntag und der Anfang der Fastenzeit.

Wir Kinder mussten wieder fleissig in die Schule, und alles geht wieder im gleichen Tempo weiter. Am andern Tag nach dem Küchlesonntag gab es ein Getuschel und ein Gefrag unter den jungen Dörflern. ‹Wer ist zum Amreile, zum Kathrinle, Urschele, und wie sie alle heissen, gekommen zum Küchleessen?› Es ist Sitte, dass die Buben, die den Meitlenen das Spinnrädli von den Spinnstubeten heimgetragen haben, während dem Winter zum Küchleessen eingeladen werden – natürlich nur diese, die Gefallen finden bei den betreffenden Meitlenen. Hie und da einer wird auf die Seite geschoben, wie umgekehrt. Auch wir jüngeren Geschwister lachten auf dem warmen Ofen oben unser Amreilis Küchleesser aus. Frideris Hannesli Schuhmacherli49 ist gekommen. Er muss so vielmal seine Tabakpfeife anzünden; vor lauter Reden und Schmatzen erlischt [sie] immer. Mein kleiner Bruder Anton50 konnte nicht still sein, sondern rief und stupfte das Amreile: ‹Gib doch dem Hannesle eine brennende Kerze, dass es besser anzünden kann, es braucht ja so viel Zundhölzli.› Das hörte die Mutter. Wir mussten ins Bett, es ist Zeit. Das war der Schluss des Küchlesonntags.