18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Wenn Sie unbedingt auf Ihr Volk stolz sein möchten, empfehle ich Ihnen den Beruf des Imkers.« Mit diesem Satz prostete Christel Vollbrecht, Jahrgang 1898 und die Großmutter von Hubertus Meyer-Burckhardt, ihrem Gegenüber in der Weinstube Boos zu, wo sie nahezu jeden Abend saß. Wenn sie nicht gerade im Beiwagen einer Moto Guzzi kauerte und dem Fahrer befahl: »Schneller. Fahren Sie doch bitte endlich schneller!«

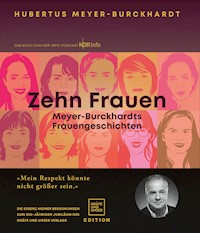

Ein Leben auf der Überholspur, rebellisch, unangepasst, voller Lebensfreude und unglaublich stark und mutig: So erinnert sich Hubertus Meyer-Burkhardt - TV-Produzent, Bestsellerautor und Gastgeber der NDR-Talkshow - an seine geliebte Großmutter, die ihn wie kein anderer Mensch geprägt hat. Wie ging sie mit der Welt um, die zweimal vor ihren Augen zerbrach? Was gab sie ihrem Enkel mit auf seinen Lebensweg? Und wäre es nicht wunderbar, hätten wir in der heutigen Zeit wieder mehr Menschen ihres Kalibers? Menschen mit einer unbedingten Liebe zum Leben, mit Witz, Widerspruchsgeist und Charakter. Hubertus Meyer-Burckhardt erzählt in autobiographischen Episoden von einer Frau, die ihrer Zeit voraus war: eine zärtliche Liebeserklärung und eine Spurensuche nach den Antriebsfedern des eigenen Lebens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Stark, mutig, unangepasst, ja fast rebellisch und voller Lebensfreude: So erinnert sich Hubertus Meyer-Burckhardt an seine Großmutter, die ihn wie kein anderer Mensch geprägt hat. Wie ging sie mit der Welt um, die zweimal vor ihren Augen zerbrach? Was gab sie ihrem Enkel mit auf seinen Lebensweg? Und wäre es nicht wunderbar, hätten wir in der heutigen Zeit wieder mehr Menschen ihres Kalibers? Menschen mit Charakter, Witz, Widerspruchsgeist – und vor allem einer unbändigen Liebe zum Leben.

In autobiografischen Episoden erzählt Hubertus Meyer-Burckhardt von einer Frau, die ihrer Zeit voraus war: eine Liebeserklärung und eine Spurensuche nach den Antriebsfedern des eigenen Lebens.

Hubertus Meyer-Burckhardt, 1956 in Kassel geboren, betrat bereits im Alter von 15 Jahren die Bühne des dortigen Staatstheaters. Seitdem wusste er, dass er einmal »irgendetwas mit Unterhaltung« machen wollte, und besuchte die Hochschule für Fernsehen und Film in München. Er gewann zahlreiche Prei-se als TV-Produzent, verbrachte einige Jahre im Vorstand von Axel Springer sowie von ProSiebenSat.1Media und hatte eine Professur an der Hamburg Media School inne. Einem Millionenpublikum ist er als Gastgeber der »NDR Talk Show« bekannt. 2021 erschien sein SPIEGEL- Bestseller Diese ganze Scheiße mit der Zeit: Meine Entdeckung des Jetzt. Meyer- Burckhardt lebt in Hamburg.

Hubertus Meyer-Burckhardt

»Die Sonne scheint immer.Für die Wolken kann ich nichts«

Was meine Großmutter mir über das Leben erzählte

Unter Mitarbeit von Stephanie Ehrenschwendner

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Die 1. Strophe aus Georg Kreislers Lied »Der Tod, das muss ein Wiener sein« (1969) auf Seite 47 wurde abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Barbara Kreisler-Peters, Salzburg

Das Gedicht »Sachliche Romanze« von Erich Kästner aus: Doktor Erich Kästners lyrische Hausapotheke © Atrium Verlag AG, Zürich 1936 und Thomas Kästner, auf Seite 86 wurde abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Artrium Verlags.

Originalausgabe 2025

Copyright © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

[email protected] (Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München

Umschlagfoto: © Sebastian Fuchs, Hamburg

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

Innenlayout: Angelehnt an ein Layout von independent Medien-Design, Horst Moser, München

ISBN: 978-3-641-33053-8V002

www.heyne.de

Dieses Buch ist all jenen gewidmet, die einladen, spenden, großzügig sind. Und nicht denen, die »Stacheldraht vorm Portemonnaie haben«, wie meine Großmutter zu sagen pflegte.

INHALT

Prolog

»Det is det Leben.Und ick bin für det Leben. Punkt.«

MUTIGSEIN

»Am nächsten Tag kann allet passieren.«

IMJETZTLEBEN

»Realität is det, wat de von ihr denkst.«

GEDANKENSINDKRÄFTE

»Wenn ick dich sehe, Kleener, du bist de beste Medizin.«

LIEBEUNDFREIHEITSDRANG

»Man kann allet arjumentieren, och det Jejenteil.«

IMPROVISATION

»Während der Fahrt darf ick den Tramfahrer nich ansprechen, an der Endstation schon. Det is nicht verboten.«

HEIMATUNDFERNWEH

»Eine Party kannste nicht nachholen.«

GENUSSUNDSTIMULATION

»Det Leder lebt, och wenn’t en Schuh ist.«

ALLEMBEACHTUNGSCHENKEN

»Junge, komm vormittags, da bin ick noch frischer.«

ABSCHIEDE

Epilog

Osis Mediathek

Dank

Prolog

»Wenn Sie unbedingt auf Ihr Volk stolz sein möchten, dann empfehle ich Ihnen den Beruf des Imkers.« Mit diesem Satz prostete meine Großmutter ihrem Gegenüber in der Weinstube Boos zu, wo sie nahezu jeden Abend saß. Wenn sie nicht gerade im Beiwagen einer Moto Guzzi hockte und dem Fahrer befahl: »Schneller. Fahren Sie doch bitte endlich schneller!« Sie hatte zwei Weltkriege überlebt und fand das allein schon recht erfreulich. Obwohl konservativ, ja fast kaisertreu, war sie eine leidenschaftliche Kämpferin gegen rechts. Deutschtümelei war ihr zuwider. Und das bekam ihr Gegenüber in der besagten Weinstube zu spüren. Ich war damals sehr stolz auf sie. Neben mir saß meine Freundin Mona. Meine Großmutter lud meine jeweiligen Freundinnen immer zu Boos ein und schenkte ihnen unerbittlich Wein nach. Alkohol zu trinken war für sie eine Charakterfrage. Manchmal im Jahr legte sie eine Pause ein, trank aber weiter Bier, weil das für sie nicht unter Alkohol fiel. Sie war eine Trinkerin, die ich nie betrunken erlebt habe, die vielmehr nach durchzechter Nacht morgens um sieben Uhr bereits erste Telefongespräche führte. Da war sie schon eine Stunde auf, hatte kalt geduscht und zwei Tassen Kaffee intus, der so stark sein musste, dass beinahe der Löffel darin stehen blieb. Sie verehrte Édith Piaf, rauchte Lord Extra und starb, als ich dreißig Jahre alt war.

Heute, fast vierzig Jahre später, frage ich mich, welchen Einfluss meine Großmutter mütterlicherseits auf mein Leben hatte. Welche Entscheidungsfreiheit lässt einem die Familie? Wie individuell können wir sein? Gibt einem die Familie Spielräume oder eben gerade nicht? Das Sein bestimmt das Bewusstsein, sagte Karl Marx. Leben wir also in einem neuronalen Gitterbett, wie der Verhaltenstherapeut Jens Corssen es nennt, weil die Familie uns derart geprägt hat? Oder können wir auch dann zu neuen Ufern aufbrechen, wenn wir die erforderlichen Voraussetzungen für diese Reise in uns nicht vorfinden? Wo hört Mut auf und wo fängt Übermut an? Wann ist Angst klug, wann lähmend? Wann wird eine Lebenslüge zum Rettungsring, das familiäre Narrativ zur Schwimmweste? Diesen Fragen möchte ich nachgehen. Mit meiner »Osi« – wie ich meine Großmutter genannt habe – will ich mich noch einmal gedanklich »zusammensetzen«, um herauszufinden, ob ich wirklich je eine Wahl hatte. Wie ging sie mit der Welt um? Dieses Buch wirft einen Blick zurück auf eine Frau, die nichts so wenig mochte wie die Vergangenheit und deshalb die Gegenwart immer vorzog.

Es herrscht nur eine sehr geringe Übereinstimmung zwischen dem, was man ist, und dem, was andere denken, dass man ist, bzw. dem, was sie sagen, dass sie denken, was man ist. Aber man muss das alles mit Humor zu nehmen wissen.

Albert Einstein

Mutig sein

»Det is det Leben. Und ick bin für det Leben. Punkt.«

1.Meine Großmutter war eine Wanderpredigerin der Lebenslust: Ihr Credo, das sie nicht müde wurde zu wiederholen, lautete: Lass dir das Recht aufs Handeln nicht nehmen. Werde vor allen Dingen nie zum Spielball anderer. Sicherheit ist eine Illusion. Verschiebe nichts. Sei nie der Schuster, der bei seinen Leisten bleibt. Trotze dem Leben das Abenteuer ab. Und langweile dich nicht, am wenigsten mit dir selbst.

Ob Liebeskummer, Ärger mit den Lehrern, ob pubertär bedingte Melancholie oder Angst vor der Zukunft, immer gab sie denselben Kommentar ab, um meine Klagen in Grenzen zu halten: »Jungchen, wat willste? Det is det Leben.« Immer wieder dieser eine kluge Satz, der mir im Leben ein Geländer war.

Wenn man mich bäte, in knappen Worten das Milieu meiner Kindheit zu beschreiben, würde ich sagen: Mein Vater trug Hut, meine Mutter wischte Staub, und meine Großmutter trug Kostüm.

Als meine Großmutter starb, war ich Anfang dreißig. Ihr Tod liegt also fast vierzig Jahre zurück. Unsere beiden Leben haben sich lediglich drei Jahrzehnte überschnitten. Im ersten Jahrzehnt war ich zu jung, um mich mit ihr auszutauschen, im dritten war sie zu alt, am Ende dement. Im Grunde kannten wir uns nur kurz. Viel zu kurz.

Auf unerklärliche, fast gespenstische Weise ist mir meine Osi seit ein, zwei Jahren so präsent, als hätte sie sich erst vorgestern von mir verabschiedet. Sie kommt mir beim Autofahren in den Sinn oder wenn ich abends im Bett liege und mein bisheriges Leben Revue passieren lasse. Etwas befremdlich finde ich das schon. Freilich habe ich sie häufig vermisst. Aber es ist nicht so, dass ich verlässlich einmal in der Woche über sie nachgedacht habe. Gut, ich bin immer mal wieder nach Kassel zu ihrem Grab gefahren – was auch das Grab meiner Mutter und meines Großvaters ist –, habe Blumen hingelegt und ein bisschen innegehalten. Aber jetzt, im Spätsommer meines Lebens, ist meine Großmutter mir so nah wie noch nie nach ihrem Tod.

Diese plötzliche Verbundenheit kann ich mir nur so erklären, dass sie neben der Rolle einer Großmutter eine Schwester im Geiste war. Wahrscheinlich sind wir Seelenverwandte gewesen, haben uns aber aufgrund der Generationsabfolge verpasst. Möglicherweise bleibt tatsächlich die Energie mancher Menschen, wenn sie gestorben sind, so präsent, als ob sie nie weg gewesen wären. Ich habe, pathetisch gesprochen, das Gefühl, dass viel von ihr in mir weiterlebt, ohne dass ich es bisher bemerkt hätte. Man könnte gar sagen: Sie hat sich nach ihrem Ableben wie ein blinder Passagier bei mir eingenistet.

»Mit wem kannste ein Scheißhaus stürmen?«

Es gibt in meiner Familie keine Onkel, Tanten oder andere Zeitzeugen, sodass ich zwar ein paar Fakten rekonstruieren kann, aber nicht die Emotionen, die Empfindungen, was mir durchaus wichtiger wäre. Mein Vater war Einzelkind, ebenso meine Mutter und ich leider auch. Nach meinem Tod wird niemand mehr etwas über meine Großmutter wissen. Was ja das Schicksal von uns allen ist: dass wir vergessen werden, wenn unsere Geschichte keiner mehr kennt, keiner aufschreibt.

Meine Großmutter kam Ende des 19. Jahrhunderts im vorstellbar ungünstigsten Zeitslot zur Welt. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war sie sechzehn, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs einundvierzig Jahre alt. Ende der 1930er-Jahre verließ sie zusammen mit ihrem Mann, meinem Großvater Hugo, ihre Heimat Wittenberg, ging Richtung Westen, nach Kassel. Dort wurde sie ausgebombt, verlor alles, nur nicht ihren Humor. Sie hat beide Weltkriege überlebt. Als sie schließlich anfangen konnte, in Freiheit und mit etwas Wohlstand nach ihrer Façon zu leben, war sie bereits fünfzig und Großmutter. Meine Großmutter.

Was soll eine nachwachsende Generation überhaupt mit der Lebensgeschichte einer Frau anfangen, die vor fast einhundertdreißig Jahren geboren wurde? Interessant und amüsant für mich ist, dass da jemand gelebt hat, der nicht die Konformität suchte, nicht die Stromlinie. Meine Großmutter hatte große Freude an der Rebellion in jedweder Form. Sie war eine Provokateurin, eine Unruhestifterin in Wort und Tat. Dahinter steckte immer eine Absicht: Es interessierte sie, wie andere auf sie reagierten, welcher Charakterzug in so einem Moment zum Vorschein kam. War ihr Gegenüber ein Weichei oder jemand – sie benutzte gern die folgende Formulierung –, mit dem man ein Scheißhaus stürmen könne? Sie leistete sich Späße, mitunter derbe, die sich stets in der Grauzone zwischen Humor und ihrem Bedürfnis nach Entertainment bewegten. Mir ist erst spät bewusst geworden, wie skurril meine Großmutter war. Als Kind hat man noch keinen Kriterienkatalog, um zu bemessen, ob etwas schräg ist oder normal. Sie war eine Optimistin, eine lebenslustige und lebenshungrige Frau, die jeder Minute ihres Alltags Spannung abrang. Pessimisten empfand sie als intellektuell armselig, der Optimist hingegen entfalte eine gestalterische Energie.

»Es muss sich leicht anfühlen.« Das ist ebenfalls ein zentraler Satz, den ich von ihr übernommen habe. Geht es dir leicht von der Hand? Ist es etwas, das deiner Seelenlage entspricht? Oder verkrampfst du? Wenn es dir nicht entspricht, liegt kein Segen drauf. Diese Leichtigkeit als Lebensprinzip bezog sich übrigens auch auf Niederlagen, die man leichten Herzens einstecken müsse.

»Es muss sich leicht anfühlen.«

Es mag sein, dass es zwischen ihrer Lust zu leben einerseits und den beiden katastrophalen Kriegen andererseits, die ihre Welt zweimal zerstörten, ihr die Heimat nahmen, ihre Verwandten und Freunde in den Tod schickten, einen Zusammenhang gibt. Wenn man unter solchen Umständen in den letzten Jahrzehnten seines Lebens nicht zu einer positiven Weltsicht kommt, wann dann?

Meine Osi ließ sich nicht kleinkriegen, sie sah das Leben als unverdientes Geschenk und entschied sich für das Glück und gegen das Selbstmitleid. Das hasste sie. Sie mochte keine langen Sätze und auch keine Umwege. Ihr Credo war: Die meisten Probleme sind ganz einfach zu lösen, wir müssen nur den Mut dazu aufbringen.

Aber wie geht man dann mit Problemen um? Indem man, so meine Großmutter, zunächst das Wort »Problem« aus dem Wortschatz streicht und es durch »Aufgabe« ersetzt. Und dann auf diese Aufgaben mit der Haltung zugeht: »Det is det Leben. Und ick bin für det Leben. Punkt.«

2. Wer war nun diese Christine – »Christel« – Elise Wilhelmine Vollbrecht, geborene Glona? Sie kam am 17. Mai 1898 in der Lutherstadt Wittenberg als Tochter des Kaufmanns Johann Heinrich Glona und seiner Frau Wilhelmine Ida Luise, geborene Schaub, eine zu dieser Zeit recht bekannte Kunstmalerfamilie, als jüngste von drei Schwestern zur Welt. Im Alter von zweiundzwanzig Jahren – eineinhalb Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs – heiratete meine Großmutter den Berufsoffizier Hugo Karl Adalbert Julius Vollbrecht, den sie um etwas mehr als fünfzehn Jahre überlebte, als sie im Juni 1988 kurz nach ihrem neunzigsten Geburtstag im nordhessischen Hofgeismar starb.

Eineinhalb Jahre nach der Eheschließung mit Hugo wurde meine Mutter Brigitte Vollbrecht geboren, am 1. Oktober 1921 in Wittenberg. Sie blieb das einzige Kind meiner Großeltern. Mein Großvater Hugo hatte im Ersten Weltkrieg einen Kopfschuss erlitten und dabei ein Auge verloren. Ich vermute, dass die Ehe meiner Großeltern nicht ganz einfach und meine Großmutter auch eine schwierige Mutter war, denn ihre Tochter bemühte sich zeitlebens darum, sich die Zuneigung ihrer Mutter zu erarbeiten.

Aber für mich als Enkel war sie das Beste, was mir passieren konnte. So viel Temperament, Originalität und Unerschrockenheit habe ich noch bei keinem Menschen erlebt. Als Kind war sie für mich eine Aufgabe, aber eine, die Spaß machte, die mich wachsen ließ. Sie hatte einen komplett eigenen Lebensstil, entwarf und baute sich ihr Leben wie ein Architekt nach ihren eigenen Vorstellungen.

Dass ich viel Zeit mit meiner Großmutter verbracht habe, lag zum einen daran, dass mein Vater kein guter Vater war, sondern alkoholkrank und gelegentlich rabiat. Als ich zwölf Jahre alt war, wehrte ich mich und warf ihn raus. »Geh aus dem Haus, du bist nicht mehr mein Vater!«, schleuderte ich ihm entgegen, worauf er aus meinem Leben verschwand. Ich habe ihn nie wiedergesehen.

Meine Mutter war – nunmehr alleinerziehend und berufstätig – stets in Sorge, dass sie mir, dem Heranwachsenden, nicht genug Zeit widmen könne. Insofern schätzte sie es sehr, dass sich Osi intensiv und liebevoll der Erziehung ihres Enkelsohnes annahm – wenngleich die beiden nicht immer einer Meinung waren, was die erzieherische Sorgfaltspflicht anbelangte. Viele unserer Abenteuer haben wir meiner Mutter einfach verschwiegen. Man könnte das auch »beschütztes Risikomanagement« nennen: Meiner Großmutter lag zum Beispiel viel daran, dass ihr Enkel ein sicheres Fahrgefühl erlangte, auf welchem fahrbaren Untersatz auch immer. Inspiriert mag sie ihre Vorliebe für den Formel-1-Rennsport haben. Mein Großvater Hugo und meine Osi konnten bei Autorennen stundenlang vor dem Fernseher sitzen. Es waren die Sechziger und Siebziger, die Zeit, in der Autorennen lebensgefährlicher waren als heute. Die Formel 1 brachte Ikonen hervor wie Jackie Stewart, Jacky Ickx, Clay Regazzoni, dessen Karriere 1980 ein fürchterlicher Unfall beendete, und Jochen Rindt, der 1970 beim Training für den Großen Preis von Italien tödlich verunglückte. Mein Großvater wollte seine Frau mal für den Radrennsport begeistern, für den Belgier Eddy Merckx und den Deutschen Rudi Altig, aber meine Großmutter guckte eine Weile zu und ging dann mit den Worten »Da fehlt mir det Motorjeräusch!« in die Küche. Dass da Männer einfach nur so vor sich hin schwitzten, genügte ihr nicht.

»Wat soll denn schon passieren?«

Es war daher ein Anliegen meiner Großmutter, dass auch ihr Enkel früh mit den Gefahren eines fahrbaren Untersatzes umzugehen wusste – bereits auf dem Dreirad. Dort, wo ich mit meiner Mutter wohnte, gab es hinter dem Haus eine abschüssige Rampe, die vom Garten in den Keller führte. Meine Mutter tat alles dafür, dass ich mich mit dem Dreirad möglichst weit entfernt von dieser Rampe hielt.

Als meine Großmutter uns besuchte, sagte sie: »Jetzt fährt der Kleene erst mal die Rampe runter.« Diskussionen schmetterte sie ab mit den Worten: »Wat soll denn schon passieren?« Und sie behielt recht. Am Anfang holte ich mir zwar aufgeschlagene Knie, aber bald fuhr ich unfallfrei. Als ich meinen ersten Tretroller bekam, brachte sie mir bei, wie man rückwärtsfährt und lenkt: Dazu musste ich mich verkehrt rum draufstellen, mich nach hinten lehnen und mich mit den Armbeugen im Lenker einhaken.

Durch dieses »beschützte Risikomanagement« trug meine Großmutter dazu bei, dass ich noch heute eine große Sicherheit auf allen möglichen fahrenden Untersätzen empfinde. Hängen geblieben ist bei mir zudem eine Liebe zu Autos, zur individuellen Fortbewegung. Weniger wegen der Technik, mehr wegen der Unabhängigkeit. Dieses »Wat soll denn schon passieren?«, rufe ich mir heute noch in Situationen zu, die kritisch sind und Mut erfordern.

Im Garten meines Elternhauses standen sehr hohe Bäume. Meine Mutter wollte nicht, dass ich hinaufklettere, meine Großmutter bestand darauf, dass ich genau das tat. Sie behauptete dann, im Nachbargarten einen Jungen beobachtet zu haben, der dort gerade behände eine zehn Meter hohe Eiche erklommen habe. Geschickt und flink wie eine Wildkatze mache er das, schwärmte sie. Das war ihre Art, mich anzustacheln und in gewisser Weise auch unter Druck zu setzen. Ich nahm diese Mutprobe an, wollte ihr imponieren und meine Angst überwinden. Natürlich hätte etwas passieren können. Aber es ist nie etwas passiert. Zumindest nichts Schlimmes.

Als ich mit achtzehn meinen Führerschein bestanden hatte, lotste mich Osi kurze Zeit später auf einen gesperrten Supermarktparkplatz, wo ein Automobilclub ein Schleudertraining veranstaltete. Diesen Kurs spendierte sie mir. Der ganze Platz war mit einem glitschigen Seifenfilm benetzt, und wir sollten üben, wie man ein Auto, das hinten ausbricht, wieder einfängt. Das habe ich damals schnell gelernt. Und auch, wie man sich um die eigene Achse dreht. Das musste ich meiner Großmutter, die im Kostüm auf dem Beifahrersitz saß, stundenlang zeigen. Sie konnte nicht genug davon bekommen. Sich um die eigene Achse zu drehen … Da kam wohl ihre Liebe zum Tanz zum Vorschein.

Tatsächlich geriet ich vor zwanzig, fünfundzwanzig Jahren bei Blitzeis in eine solch heikle Situation: Mein Auto schob sich plötzlich seitlich weg. Im Affekt griff ich auf das zurück, was ich mit achtzehn gelernt hatte, und konnte den Wagen wieder in die Spur bringen. Insofern war dieses frühe Fahrertraining, das meine Großmutter initiiert hatte, für mich lebensrettend. Sie war also auch eine Art gelber Engel, wie der ADAC damals seine Pannenhelfer nannte. Vor allem aber brachte sie mir bei, dass man sich der Gefahr stellen muss, um ihr zu entgehen.

3. Der Wunsch meiner Großmutter war, mich zu einem mutigen, abenteuerlustigen und humorvollen Weltbürger zu erziehen. Der Kosmopolitismus hatte es ihr angetan. Würde man mehr Menschen zu Weltbürgern erziehen, so ihr Gedanke, könne man im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens beginne ein Weltbürger keine Kriege. Er denke nicht national, weil seine Heimat die Welt sei. Und zweitens wäre ein Weltbürger in der Lage, die eigenen Schwächen in Stärken zu verwandeln. Meine Großmutter mochte sich daher auch nicht damit abfinden, wenn Männer im gesellschaftlichen Auftreten Defizite zeigten. Vielmehr vertrat sie die Auffassung – und zwar leidenschaftlich und laut –, dass ein Mann in den Raum kommen müsse wie John Wayne einst in einen Saloon. Konnte er das nicht, dann muss er es eben lernen. Das sei ja kein Hexenwerk.

Wie das ging, mit diesem John Wayne, davon hatte Osi sehr genaue Vorstellungen. Man müsse Anekdoten erzählen und unterhalten können. »Du musst det Leichte im Schweren und det Schwere im Leichten suchen. Det kommt an. Det bricht det Eis. Glob mir.« Und wenn man das alles kann, so meine Osi, dann sei man ein Weltbürger.

»Du musst det Leichte im Schweren und det Schwere im Leichten suchen.«

Im Grunde hat sie mir das anerzogen, was den Engländern bereits in der Schule vermittelt wird, nämlich den Small Talk, die Kunst des Public Speaking. Lernt man sich neu kennen, trifft man sich zum ersten Mal, wählt man Themen, die dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin nicht unangenehm sind, die ihn oder sie nicht in eine unangenehme Situation bringen. Man sucht stattdessen ein Sujet, mit dem das Gegenüber sich wohlfühlt und mutmaßlich auch gern etwas dazu beisteuert. In der deutschen Kultur ist der Small Talk diskreditiert als unverbindliches Geplapper.

Ich habe oft überlegt, warum meine Großmutter so war. Wie wohl ihre Kindheit verlaufen war. Vermutlich hat sie sich als Mädchen in einer überschaubaren Kleinstadt, wie es die Lutherstadt Wittenberg nun mal war, wohl und sicher gefühlt. Ihre Familie lebte beschaulich in einem stattlichen Stadthaus zwischen Schlosskirche und Stadtkirche. Ihr Vater, ein gediegener Kaufmann, der mit Seifen und seifenähnlichen Produkten in einer Zeit handelte, in der Seife noch nicht industriell hergestellt wurde und als Luxusgut galt, muss sie sehr geliebt haben, denn sie hat oft von ihm erzählt. Sie war wohl das, was man eine »Vatertochter« nennt.

Als in den 1930er-Jahren die Nazis an die Macht kamen – »Hitler und sein Pöbel«, wie meine Osi sagte –, ahnte sie früh, dass das alles nicht gut ausgehen würde. Sie überzeugte meinen Großvater, den sie 1920 in Wittenberg geheiratet hatte, Richtung Westen zu ziehen, möglichst nah an die französische Grenze. Da fühlte sie sich sicher. Als junges Mädchen hatte sie einige Wochen bei einer Gastfamilie in Besançon verbracht. Ich wuchs mit ihrer Vorliebe für die französische Lebensart auf. Die dort gesammelten Erfahrungen wirkten ihr Leben lang nach.

Bereits in Kassel blieben meine Großeltern hängen, sozusagen auf halber Strecke. Mein Großvater hatte dort, so vermute ich, Kontakte, die er beruflich nutzen konnte und wollte. Tragisch ist, dass meine Großeltern zwar die Kraft aufbrachten, ihre Wurzeln in Wittenberg zu kappen, danach aber keine wirklich neue Heimat fanden. In Kassel erinnert eben nichts an Frankreich. Die beiden hatten ihren Plan nur halbherzig umgesetzt. Nach dem Krieg dann, als Deutschland geteilt wurde, war klar, dass meine Großmutter ihre Heimat im heutigen Sachsen-Anhalt nie mehr wiedersehen würde.

»Wat Schlimmeres, als jefeuert zu werden, kann einem doch nich passieren.«

»Ick hab zwei Weltkriege überlebt, ick hab det Arschloch Hitler überlebt, wovor soll ick noch Angst haben?« Diese Worte meiner Großmutter klangen nie verbittert, sie sagte das gewissermaßen mit einem Glas Weißwein in der Hand. Sie war nicht im Widerstand gegen Hitler gewesen, aber auch kein Parteimitglied, und hat sich nicht verbiegen lassen. Ich habe sie als überzeugte Antifaschistin in Erinnerung, die mir aber auch erklärte, dass man von niemandem erwarten könne, ein Held in einer Zeit zu sein, in der Mut unter Umständen Konzentrationslager oder Hinrichtung bedeutete. Aber dass es in Friedenszeiten angeblich Mut brauche, seine Meinung gegenüber dem Chef oder anderen zu sagen, das hat sie noch nie verstanden, weil wörtlich: »Wat Schlimmeres, als jefeuert zu werden, kann einem doch nich passieren.«

Meine Osi hat mir beigebracht, dass keine Angst so groß sein kann, dass man sie nicht überwindet: »Sag, wat de denkst. Sag, wat de brauchst. Sag, wovor de Angst hast. Sag, wat de willst.«