29,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

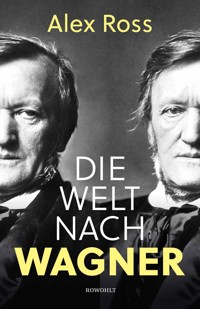

Ein Standardwerk über den großen Komponisten - von einem der angesehensten Musikkritiker der USA. Beginnend mit dem Tod Wagners erzählt Alex Ross, was für uns zur Gegenwart geworden ist: Wir leben und sehen die Welt seit Wagner mit seinen Augen, seine Themen und Szenen prägen auch heute noch unser gesellschaftliches Bühnenbild. Wagner ist für Ross ein deutsches Drama, das sich aus der Wirklichkeit, aber auch aus dem Wahn speist. Sein Buch ist eine eindrucksvolle Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, durchzogen von dem Erbe Richard Wagners - der widersprüchlich war, ungreifbar, vielleicht sogar unvollendet. Nur so ist auch seine Musik und sein Nachleben in Deutschland zu verstehen: Wir sind noch immer Wagner.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1472

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Alex Ross

Die Welt nach Wagner

Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne

Über dieses Buch

Ein Standardwerk über den großen Komponisten – von einem der angesehensten Musikkritiker der USA. Beginnend mit dem Tod Wagners erzählt Alex Ross, was für uns zur Gegenwart geworden ist: Wir leben und sehen die Welt seit Wagner mit seinen Augen, seine Themen und Szenen prägen auch heute noch unser gesellschaftliches Bühnenbild. Wagner ist für Ross ein deutsches Drama, das sich aus der Wirklichkeit, aber auch aus dem Wahn speist. Sein Buch ist eine eindrucksvolle Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, durchzogen von dem Erbe Richard Wagners – der widersprüchlich war, ungreifbar, vielleicht sogar unvollendet. Nur so ist auch seine Musik und sein Nachleben in Deutschland zu verstehen: Wir sind noch immer Wagner.

Vita

Alex Ross, geboren 1968, ist seit 1996 der Musikkritiker des New Yorker. Davor schrieb er vier Jahre lang für die New York Times. Ross wurde ein Arts and Letters Award der American Academy of Arts and Letters verliehen, der Belmont Prize, ein Guggenheim Fellowship und ein MacArthur Fellowship. Er war 2002 Fellow der American Academy in Berlin.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «Wagnerism» bei Farrar, Straus and Giroux, New York.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2020

Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«Wagnerism» Copyright © 2020 by Alex Ross

Lektorat Tobias Schumacher-Hernández und Martin Kulik

Alle Zitate, für die keine Übersetzung ins Deutsche existiert bzw. die nicht zugänglich sind, wurden von den Übersetzern übertragen.

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Franz Hanfstaengl/akg-images

ISBN 978-3-644-00695-9

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

In Gedenken an Andrew Patner

Wagner resümirt die Modernität. Es hilft nichts,

man muss erst Wagnerianer sein (…)

Friedrich Nietzsche

The best in this kind are but shadows;

and the worst are no worse, if imagination amend them.

Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream

Vorspiel: Der Tod in Venedig

Traulich und treu ist’s nur in der Tiefe: falsch und feig ist was dort oben sich freut!

Am Ende des Rheingold, dem ersten Teil von Wagners Opernzyklus Der Ring des Nibelungen, betreten die Götter den neuerbauten Palast Walhall unter dem Klagegesang der Rheintöchter, die wissen, dass Walhall auf einem korrupten Fundament ruht. Das Gold, mit dem für seine strahlende Pracht bezahlt wurde, gehört in die Tiefe des Flusses.

Am Abend des 12. Februar 1883, drei Jahrzehnte nach der Vollendung von Rheingold und sieben Jahre nach der ersten Gesamtaufführung des Rings, spielte Wagner die Klage der Rheintöchter auf dem Klavier. Als er zu Bett ging, bemerkte er: «Ich bin ihnen gut, diesen untergeordneten Wesen der Tiefe, diese[n] sehnsüchtigen».

Wagner war 69 Jahre alt und bei schlechter Gesundheit. Seit September 1882 wohnte er mit seiner Familie in einem Seitenflügel des Palazzo Vendramin-Calergi am Canal Grande in Venedig. In seiner «blauen Grotte», einem mit buntem Satin und weißer Spitze geschmückten Raum, schrieb er an einem Aufsatz mit dem Titel «Über das Weibliche im Menschlichen». Danach wollte er damit anfangen, Symphonien zu komponieren.

Am nächsten Tag arbeitete Wagner im rosafarbenen Morgenrock weiter an dem Aufsatz. Am Rand einer leeren Seite vermerkte er: »Gleichwohl geht der Prozeß der Emanzipation des Weibes nur unter ekstatischen Zuckungen vor sich. Liebe – Tragik». Cosima Wagner, die zweite Frau des Komponisten, spielte im Nebenzimmer auf dem Klavier das Schubertlied «Lob der Tränen», in einer Bearbeitung ihres Vaters Franz Liszt.

Kurz nach zwei Uhr schrie Wagner auf und verlangte nach Cosima und seinem Arzt Friedrich Keppler. Er wand sich vor Schmerzen und fasste sich an die Brust. Ein Hausmädchen und ein Diener trugen ihn zu einem Sofa an einem Fenster mit Blick auf den Kanal. Als der Diener versuchte, ihm den Rock auszuziehen, fiel etwas auf den Boden, und Wagner sprach seine angeblich letzten Worte: «Meine Uhr!» Gegen drei Uhr nachmittags kam Dr. Keppler und stellte den Tod des Meisters fest. Der Zauberer von Bayreuth, der Schöpfer des Rings, von Tristan und Isolde und Parsifal, der Mann, der nach Friedrich Nietzsche «einem vulkanischen Ausbruche des gesammten ungetheilten Kunstvermögens der Natur selber» glich, den Thomas Mann «wahrscheinlich das größte Talent aller Kunstgeschichte» genannt hatte, war tot.

Am späten Nachmittag hatte sich eine Menschenmenge am Straßeneingang des Palazzo Vendramin versammelt. Dr. Keppler trat vor die Tür und sagte: «Richard Wagner starb vor einer Stunde an einem Herzinfarkt». Man hörte: «Richard Wagner, tot, tot». Die Nachricht verbreitete sich rasch in der regennassen Stadt: «Riccardo Wagner il famoso tedesco, Riccardo Wagner il gran Maëstro del Vendramin è morto!» John W. Barker zitiert in seinem Buch Wagner and Venice den ersten Nachruf, der am nächsten Morgen in der Zeitung La Venezia erschien:

Gestern verstarb in unserer Stadt das musikalische Genie Deutschlands.

Der Komponist des Lohengrin weilte einige Monate mit seiner Gattin und seinen reizenden Kindern bei uns in der Hoffnung, dass die milde Luft unseres Himmels seine Gesundheit wiederherstellen würde, die seit einiger Zeit angegriffen war (…)

Gestern Abend gingen wir zum Palazzo Vendramin-Calergi, um Neues zu erfahren.

– Riccardo Wagner ist tot – hörte man dort – und seine Witwe kniete neben dem Leichnam, außer sich vor Schmerz. Sie konnte nicht glauben, dass ihr geliebter Gefährte in die ewige Ruhe eingegangen war!

Wie viele Erinnerungen drängen sich auf – welch kühne Kämpfe hat er ausgestanden, welch grandiose Siege hat er erzielt – die Kunst, die er schuf – die erbitterten Feinde – die fanatischen Anhänger, die ihn wie einen Gott verehrten – die gekrönten Könige, die vor ihm knieten!

Nie mehr – ein Leichnam!

Aber aus ihm spricht eine Stimme, die nicht sterben wird – die mit der Zeit vielleicht stärker wird, geachteter, geliebter.

In den folgenden vierundzwanzig Stunden wurden angeblich fünftausend Telegramme aus Venedig verschickt. Die Nachricht verbreitete sich bis nach Dunedin in Neuseeland, wo Fergus Hume ein Sonett verfasste, das Wagners «Æschylean Music» feierte.

Umfangreiche Nachrufe befassten sich mit dem ereignisreichen Leben des Komponisten: die bürgerliche Herkunft; die frühen Kämpfe an den verschiedensten Orten; sein gescheiterter erster Versuch, Paris zu erobern; seine Jahre als progressiver Operndirektor in Dresden; sein Engagement in der Revolution von 1848/49; das Schweizer Exil; über ein Vierteljahrhundert die immer wieder unterbrochene Arbeit am Ring; sein turbulentes Privatleben mit zwei Ehen und endlosen finanziellen Krisen, die wundersame Rettung durch König Ludwig II. von Bayern; der Bau des Festspielhauses in Bayreuth; dort die Uraufführung des Rings im Jahr 1876 im Beisein von zwei Kaisern und zwei Königen; und schließlich 1882 der mystische Abschied mit Parsifal. «Das Leben Richard Wagners zeigt auf bemerkenswerte Weise, wie durch andauernde Bemühung die Inspiration des Genies zur Vollendung gebracht werden kann», schrieb die New York Times. Die abstoßenderen Charakterzüge Wagners wurden in der Regel nicht erwähnt. Im Nachruf der New York Daily Tribune fand sich auf einer eng bedruckten Seite nur ein einziger Satz zu seinen bösartigen Angriffen auf die Juden.

Radikale Wagnerianer hielten die üblichen Huldigungen für völlig unzureichend. Der amerikanische Heißsporn Benjamin Tucker schrieb in seiner Zeitschrift Liberty: «Keine Zeitung erwähnt im Nachruf für Richard Wagner, den bedeutendsten Komponisten, den die Welt je gesehen hat, die Tatsache, dass er Anarchist war. Aber das ist die Wahrheit. Lange Zeit war er Michail Bakunin eng verbunden und machte sich die Begeisterung des russischen Reformators für die Zerstörung der alten Ordnung und die Schaffung einer neuen zu eigen». Ähnlich äußerte sich Moncure Conway, ein Freigeist, Abolitionist und Pazifist aus dem amerikanischen Süden bei einem Gedenkgottesdienst in London: Durch Künstler wie Wagner sei «die alte Ordnung unwirklich geworden».

Andere Komponisten waren über Wagners Ableben entsetzt – unabhängig von ihrer Einstellung zu ihm. «Vagner è morto!!!», schrieb Giuseppe Verdi, Wagners italienischer Widerpart. «Als ich gestern die Nachrichten las, war ich erschüttert, das muss ich Ihnen sagen! Es steht außer Frage: Eine große Persönlichkeit ist von uns gegangen! Ein Name, der unauslöschliche Spuren in der Geschichte der Kunst hinterlässt!!!» Johannes Brahms, den man in Deutschland als bedeutendsten Gegenspieler Wagners betrachtete, schickte zur Beerdigung einen großen Lorbeerkranz. Junge Schwärmer waren verzweifelt. Gustav Mahler lief weinend durch die Straßen und rief: «Der Meister ist tot!» Pietro Mascagni schloss sich mehrere Tage ein und komponierte in großer Eile die Elegia per orchestra in morte di R. Wagner. Liszt verewigte seinen Schwiegersohn mit einem eigentümlichen Klavierstück, R. W. – Venezia, das zwischen emphatischer Bestätigung der Durtonalität und Abschweifungen in harmonische Unbestimmtheit schwankt. Einige Monate später komponierte er ein düsteres, gespenstisches Stück mit dem Titel Am Grab Richard Wagners.

Es entstanden zahlreiche und oft schlechte Gedichte zu Wagners Gedächtnis. «He hath ascended in the Magic Car» (Er stieg empor im Zauberwagen), schrieb der amerikanische Pädagoge Henry Venable in «Wagner Dead». Herausragend ist Algernon Charles Swinburnes Elegie «The Death of Richard Wagner», mit Alliterationen, die an den bardischen Sprachstil des Komponisten erinnern:

Trauer auf Erden, wie wenn sich dunkle Stunden senken

Herab vom Himmel, die Schwingen weit mit Plagen; Freud’ und Hoffnung

Schwinden, und keine Lippen tadeln oder mahnen, Trauer auf Erden.

Die Seele, die uns sang Geburt und Tod,

Dunkel und Licht, so oft zum Klang verschmolzen,

Jetzt still, sie nimmt der ganzen Welt an Wert.

Der 38-jährige Nietzsche befand sich zu dieser Zeit in Rapallo, wo er den ersten Teil von Also sprach Zarathustra vollendete, in dem er den Tod aller Götter und die Ankunft des Übermenschen verkündete. Nietzsche sagte später, er habe sein Werk «in jener heiligen Stunde» beendet, «in der Richard Wagner in Venedig starb». Nachdem er am nächsten Tag die Zeitungen gelesen hatte, lag er mehrere Tage krank und wie betäubt im Bett. Nietzsches Schwager Bernhard Förster erreichte die Nachricht in Asuncíon in Paraguay, wo er eine arische Kolonie errichten wollte. Förster trauerte um Wagners Eingang ins «Nirwana», ohne zu wissen, dass der Komponist einige Tage vor seinem Tod Zweifel an dem Projekt in Paraguay geäußert hatte.

Auf beiden Seiten des Atlantiks fanden Gedächtniskonzerte statt. «Die ganze Welt war da», sagte Mary Gladstone, die Tochter William Gladstones, über ein Wagnerkonzert im Londoner Crystal Palace. Vier Tage nach Wagners Tod änderte das Boston Symphony Orchestra das Programm und veranstaltete eine «Wagnernacht». Vier Institutionen in New York – die New York Academy of Music, die Philharmonic Society, die Brooklyn Philharmonic Society und die New York Chorus Society – zollten dem Komponisten Tribut, wie auch die Pariser Orchester Colonne, Pasdeloup und Lamoureux. Doch die außergewöhnlichste Ehrung fand am 19. April 1883 passenderweise in Venedig statt. Vor dem Palazzo Vendramin spielte unter der Leitung von Anton Seidl ein Orchester in den bissone, den prunkvollen Zeremonienbooten Venedigs, mit Hunderten von Zuhörern in Gondeln. Siegfrieds Trauermarsch, das instrumentale Grabdenkmal aus der Götterdämmerung, erklang auf dem Canal Grande.

Die amerikanische Essayistin Sarah Butler Wister besuchte ein Gedenkkonzert in Paris. Ihr Interesse war vermutlich durch ihren musikinteressierten Sohn Owen geweckt worden, dem späteren Autor des Westernklassikers The Virginian (Der Virginier). Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte Wister einen anschaulichen Bericht im Atlantic Monthly, in dem sie nicht nur über die Bewunderung der progressiven Konzertteilnehmer, sondern auch über den Hass der konservativen Patrioten schrieb, die Wagners chauvinistische Hetze während des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71 nicht vergessen hatten:

Die Musik hatte uns lebend verschlungen, wie in einem Strudel. Das erregbare Publikum war zur Raserei gebracht, was nicht nur musikalische Gründe hatte. Einige Zuhörer hegten echte Antipathie gegen den Komponisten, andere gegen ihn als Deutschen, und diese Vorurteile kämpften heftig gegen die überwältigende Macht der Musik und die verzückte Begeisterung bei der Mehrzahl der Besucher. Die Großartigkeit des Tannhäuser, der Reiz des Chors der Spinnerinnen im Fliegenden Holländer, der Ernst und die Faszination des Vorspiels zum Parsifal hielten die Abtrünnigen im Zaum bis zu dem wilden Galopp der Walküren. Die strengen Töchter Odins ritten auf dem Wirbelsturm über dem Schlachtenlärm und rissen die Sterblichen mit sich in ihrem atemlosen Lauf. Dann brach ein anderer Sturm aus – mit Zischen, Johlen, Stampfen, schrillem Pfeifen, Rufen, Geschrei und Gegengeschrei: «Das ist keine Musik!» «Bravo! Bravo! Bravissimo!» «Wenn die Deutschen das hören wollen, sollen sie es daheim hören!» «Bis! Bis!» (Nochmal, nochmal.) «Es reicht!» «Superb! Großartig!» «Aufhören!» «Raus mit den Raben!» (für die Männer mit den Trillerpfeifen.) «Nieder mit den Zirkusreiterinnen!»

In den deutschsprachigen Ländern waren die Nachrufe leidenschaftlich und oft politisch motiviert. Junge pangermanische Österreicher, die sich für die Vereinigung dieser Länder unter einer Flagge einsetzten, fühlten emotionale Verbundenheit mit Wagner. Wie der Schriftsteller Hermann Bahr berichtete, erklärten sich junge Wiener zu Wagnerianern, ohne einen einzigen Takt seiner Musik gehört zu haben. Einer von Bahrs Freunden hatte einst drei Tage vor einem Bahnhof ausgeharrt, in dem irrtümlichen Glauben an die Ankunft des Meisters.

Am 5. März veranstaltete die deutsche Studentenvereinigung in Wien einen Festakt zu Ehren Wagners im Sophiensaal, in dem früher die Strauß-Dynastie Tanzabende mit Wiener Walzern abgehalten hatte. Unter mehreren tausend Teilnehmern nahm im Verlauf des Abends die pangermanische Rhetorik zu, man hörte antisemitische Verunglimpfungen. Bahr, der damals zur Burschenschaft Albia gehörte, hielt eine feurige Rede. Als Höhepunkt verwendete er eine Metapher aus Parsifal, er verglich Deutschland mit Wagners keuschem Helden und Österreich mit der verstoßenen Kundry: «Es [Deutschland] möge sich doch endlich erbarmen und der schwer büßenden Kundry nicht länger vergessen, die jenseits der Grenzen noch immer sehnsüchtig des Erlösers harrt!» Dieser Satz verursachte einen Aufruhr, die Studenten sangen «Die Wacht am Rhein» und das Deutschlandlied. Die Polizei musste einschreiten. Jahrzehnte später erinnerte sich Bahr, dass Georg von Schönerer, der prodeutsche und antijüdische Volksverhetzer, einen Knüppel geschwungen und vor Zorn gegeifert hatte.

Die Ankunft von Wagners Sarg in München

Der Vorfall veranlasste einen jüdischen Alumnus der Albia, die Burschenschaft unter Protest zu verlassen. Er war besorgt, weil die Wagner-Gedenkfeier zu einer antisemitischen Demonstration geworden war. Er schrieb: «Es fällt mir nicht ein, hier gegen diese rückschrittliche Mode des Tages zu polemisiren; ich will nur beiläufig erwähnen, dass ich vom Standpunkte der Freiheitsliebe selbst als Nichtjude eine Bewegung verurtheilen müsste, der sich allem Anscheine nach auch meine Burschenschaft angeschlossen hat. Allem Anscheine nach; denn wenn man gegen Vorgänge solcher Art nicht vernehmlich protestirt, so haftet man solidarisch mit. Qui tacet, consentire videtur! [Wer schweigt, stimmt zu!]». Der Autor war Theodor Herzl, der zukünftige Architekt des zionistischen Staats. Auch er fühlte sich zu Wagner hingezogen, der Antisemitismus des Komponisten schreckte ihn nicht. Während er 1895 in Paris am Judenstaat schrieb, besuchte er häufig Vorstellungen von Tannhäuser, Wagners Geschichte eines Wanderers auf der Suche nach Erlösung. Herzl erinnerte sich später: «Nur an den Abenden, wo keine Oper aufgeführt wurde, fühlte ich Zweifel an der Richtigkeit meiner Gedanken».

Während sich die Nachricht von Wagners Tod verbreitete, wurden seine sterblichen Überreste nach Bayreuth überführt, der fränkischen Stadt, die er für seine Festspiele und als Wohnsitz gewählt hatte. Der Sarg wurde auf dem Wasser vom Palazzo Vendramin zum Bahnhof von Venedig gebracht, danach mit der Eisenbahn über Österreich nach Deutschland, am 17. Februar erreichte er Bayreuth. Für die Kränze benötigte man drei weitere Waggons. Siebenundzwanzig Feuerwehrmänner hielten über Nacht am Bahnhof Wache. Das Begräbnis begann am folgenden Tag um vier Uhr, ein Militärorchester spielte Siegfrieds Trauermusik. Nach den Grabreden zog eine lange Prozession durch die Stadt zu der Villa, die Wagner Wahnfried genannt hatte. Der Verstorbene wurde im Park hinter dem Haus bestattet, neben dem Grab seines Lieblingshunds, dem Neufundländer Russ.

Die Zeitung La Venezia hatte nicht übertrieben, wenn sie schrieb, dass Cosima Wagner «außer sich vor Schmerz» war. Nachdem die Trauergäste abgereist waren, stieg die Meisterin, wie sie von da an genannt wurde, in das Grab und legte sich neben den Sarg. Sie hatte sich von ihren Töchtern die Haare abschneiden lassen, ihre Locken wurden in einem Samtkissen auf die Brust des Toten gelegt. Sie schien mit ihm sterben zu wollen. Siegfried, ihr dreizehnjähriger Sohn, konnte sie schließlich überreden, ins Haus zurückzukommen. Sie lebte bis 1930 und machte Bayreuth zum Kulturdenkmal.

Wagners Ruhestätte wurde ein Ort der Verehrung. Ein Sonettdichter schrieb von einer «verwundert’ Schar / von müß’gen Pilgern, die verzaubert war». John Philip Sousa, der amerikanische König der Marschmusik, konnte die Haushälterin von Wahnfried nur mit Mühe überreden, ihn in Abwesenheit von Cosima einzulassen. Viele Besucher wollten ein Andenken. Die Bostoner Kunstmäzenin Isabella Stewart Gardner nahm ein Blatt von dem Efeu über dem Grab und bewahrte es in ihrem Sammelalbum auf. Auch die Komponisten Anton Bruckner und Emmanuel Chabrier nahmen Efeu mit. Chabrier verwahrte seinen Wagner-Efeu in einem Schaukasten. Reverend Hugh Haweis, der Autor des erfolgreichen Traktats Music and Morals, brach einen Tannenzweig ab, der über dem Grab hing. Eine Romanfigur in Upton Sinclairs King Midas nimmt einen Kieselstein mit nach Hause.

Einige Pilger waren weniger sentimental. Der afroamerikanische Schriftsteller und Bürgerrechtsaktivist W.E.B. Du Bois ging zweimal täglich am Grab vorbei, als er 1936 die Festspiele besuchte. Obwohl Du Bois das rassistische Vermächtnis des Komponisten kannte, schrieb er: «Die Musikdramen Wagners erzählen von menschlichem Leben wie er es lebte und niemand, sei er weiß oder schwarz, kann es sich leisten, sie nicht zu kennen, wenn er etwas über das Leben erfahren will». Als Leonard Bernstein am Grab stand, scherzte er, die Grabplatte sei groß genug, um darauf zu tanzen. Zweifellos dachte Bernstein dabei nicht nur an Wagner, sondern auch an Adolf Hitler, der bei seinem ersten Besuch im Jahr 1923 lange allein am Grab stand.

In der Villa Wahnfried ist heute das Richard Wagner Museum untergebracht. Das venezianische Sterbesofa kann im oberen Stockwerk besichtigt werden. Der Palazzo Vendramin ist jetzt das Casinò di Venezia, unter dem Motto «unbegrenzte Emotionen» kann man dort Poker, Blackjack und Roulette spielen. Am Canal Grande gibt es eine Gedenktafel, für die der Schriftsteller und Politiker Gabriele d’Annunzio 1910 einen angemessen enigmatischen Text verfasste:

In diesem Palast

hören die Seelen

den letzten Atem Richard Wagners

unablässig wie die Flut

die den Marmor umspült.

Wagners Grab in Wahnfried

Die unzähligen Trauerfeiern des Jahres 1883 zeigten, welchen ungeheuren Schatten Wagner auf die Welt geworfen hatte. Außergewöhnlich ist allerdings, dass dieser Schatten nach seinem Tod noch größer wurde. Der chaotische posthume Kult, den wir unter dem Namen Wagnerismus kennen, war keineswegs ausschließlich oder auch nur überwiegend ein musikalisches Phänomen. Er fand unter allen Künsten Verbreitung – Poesie, Erzählliteratur, Malerei, Theater, Tanz, Architektur und Film. Er beeinflusste auch die Politik. Sowohl für die russischen Bolschewiki als auch für die deutschen Nationalsozialisten war Wagners Musik die Begleitmusik zu ihrem Versuch, die Menschheit neu zu formen. Der Komponist wurde zum kulturellen und politischen Unterbewusstsein der Moderne – ein ästhetisches Kriegsgebiet, in dem die westliche Welt mit ihren krassen Widersprüchen kämpfte, mit ihrer Sehnsucht nach Schöpfung und Zerstörung, mit ihrem Hang zu Schönheit und Gewalt. Wagner hat maßgeblich das bürgerliche Jahrhundert geprägt, von der Blütezeit um 1900 bis zum verhängnisvollen Niedergang.

Er wurde vor allem deshalb zum Leviathan des Fin de Siècle, weil er nicht nur Komponist gewesen war. Als eigenwilliger und fähiger Dramatiker schrieb er die Texte für alle seine Opern, er verband spektakuläre Handlungssequenzen mit komplexen psychologischen Studien. Er war ein produktiver – allzu produktiver – Essayist und Polemiker, dessen Begriffsrepertoire – Gesamtkunstwerk, Leitmotiv, «unendliche Melodie», «Kunstwerk der Zukunft» – den intellektuellen Diskurs über mehrere Jahrzehnte prägte. Er war der Theaterdirektor und -theoretiker, der für die moderne Bühne eine neue Form fand. Die Aufführungen in seinem Festspielhaus nahmen das Kino vorweg und beschworen im Dunkel alte Sagen herauf. Schließlich dilettierte er auch auf verhängnisvolle Weise in der Politik und half damit, eine pseudowissenschaftliche Form des Antisemitismus zu verbreiten. Die Summe all dieser Aktivitäten lässt sich ermitteln. «Das Wesen der Wirklichkeit» liegt in «unendlicher Vielheit», schrieb Wagner 1854. «Nur was Wechsel hat, ist wirklich».

Als der Begriff «Wagnerianer» zum ersten Mal aufkam, hatte er einen ironischen Beigeschmack. In Chemnitz schrieb 1847 ein Kritiker vom «Triumph der Wagnerianer, von denen wir hier mehrere Prachtexemplare zu besitzen das Glück haben». Zuerst bedeutete das Wort Anhänger oder Bewunderer. Später kennzeichnete es eine künstlerische Qualität, eine ästhetische Richtung, ein kulturelles Symptom. In seiner polemischen Schrift «Entartung» schrieb der Sozialkritiker Max Nordau über den Wagnerismus: «Von allen Verirrungen der Gegenwart ist die Wagnerei, wie die verbreitetste, so die wichtigste». Schließlich wurde wagnerianisch gleichbedeutend mit «grandios», «bombastisch», «überwältigend» oder einfach «sehr lang». Vieles wurde als «wagnerianisch» bezeichnet: der Kultfilm «Fight Club», das Geräusch von brechendem Eis, die All-Ireland Gaelic Football Championship von 1956, der Streit zwischen Boeing und der EADS um ein Geschäft mit Tankflugzeugen im Umfang von 35 Milliarden Dollar, die Portionsgrößen von Wurst und Schnitzel in der deutschsprachigen Schweiz, das Röhren eines Lamborghini V10, und sogar der Monsun in Mumbai. Ähnliche Listen ließen sich für «Leitmotiv» und «Gesamtkunstwerk» erstellen. Die Allgegenwart dieser Begriffe, wie unzutreffend sie auch angewendet werden, zeugt von Wagners bleibendem Einfluss.

Selbst wenn der Begriff Wagnerismus enger gefasst wird, hat er viele Facetten. Im vorliegenden Werk kann er bedeuten: eine moderne Kunstform auf der Grundlage von Mythen nach dem Beispiel Wagners. Er kann bedeuten: die Nachahmung von Aspekten der musikalischen und poetischen Sprache Wagners. Er kann bedeuten: die Verschmelzung von Gattungen auf dem Weg zum Gesamtkunstwerk. Er kann eine Gestalt annehmen, die ich mit dem Begriff Wagner Scenes bezeichne – Szenen in Romanen, Gemälden oder Filmen, in denen seine Musik gespielt oder besprochen wird oder im Hintergrund zu hören ist, häufig bei einer Verführung. Obwohl Wagner sich mit dem deutschen Nationalismus identifizierte, verbrachte er einen Großteil seines Lebens als europäischer Nomade, und seine Wirkung war international. Für die Zeit um 1900 lässt sich der Komponist mit einem riesigen Himmelskörper mit großer Masse vergleichen, der einige Gestirne in eine Umlaufbahn zwingt, während er andere nur wenig von ihrer eigenständigen Bahn ablenkt. Kämpferische Apostasie kann auch invertierter Wagnerismus sein, wie am Beispiel Nietzsches zum ersten Mal klar wurde. Bei den Neuerern des frühen 20. Jahrhunderts war der Agon – der Wettstreit – mit Wagner so weit verbreitet, dass er fast schon zum Markenzeichen wurde.

Dies ist ein Buch über den Einfluss eines Musikers auf Nicht-Musiker – Resonanz und Nachklang einer Kunstform in anderen Bereichen. Wagners Wirkung auf die Musik war gewaltig, doch sie war nicht größer als die von Monteverdi, Bach oder Beethoven. Aber seine Wirkung auf andere Kunstformen war beispiellos und ist seither nicht wieder erreicht worden, auch nicht im Bereich der populären Kunst. Die größte Faszination übte er auf Vertreter der «stummen Künste» aus – auf Romanschriftsteller, Dichter und Maler, die ihn um die kollektiven Gefühlsausbrüche beneideten, die er im Klang entfesseln konnte.

Dialoge zwischen den Gattungen sind nicht immer überzeugend oder kohärent. Der Bühnenvisionär Adolphe Appia schrieb: «Eine Art von Überwanderung der Wagnerschen Idee in ganz anders geartete Werke steht im Widerspruch mit der Idee selbst». In gewisser Weise ist das vorliegende Buch die Geschichte missglückter Analogien. Der Wagnerismus ist reich an fehlerhaften Auslegungen, und die allgegenwärtigen Gesamt- und Leit-Wörter führen seit langem ein Eigenleben. (Wagner verwendete den Begriff «Gesamtkunstwerk» mehrmals im Jahr 1849 und ließ ihn dann mit den Worten fallen: «Genug davon!») Aber Fehldeutungen können ihrerseits auch schöpferisches Potenzial bergen, wie Harold Bloom in The Anxiety of Influence (Einflußangst) gezeigt hat. Ein angeblich tyrannischer Künstler wird für den Zuschauer völlig überraschend zu einer leeren Projektionsfläche. Charles Baudelaire schrieb dem Komponisten: «Sie erinnern mich an mein jüngeres Selbst». Nietzsche sagte später über seinen jugendlichen Überschwang: «an allen psychologisch entscheidenden Stellen ist nur von mir die Rede».

Entscheidend für diese Erfahrungen ist, dass Wagner gleichermaßen Ambiguität und Gewissheit vermittelt. Was auch immer im Geist eines Menschen aufblitzt, wird durch die tiefe Bindung an die Musik verstärkt. Der Behemoth flüstert jedem ein anderes Geheimnis ins Ohr. Obwohl Wagner klare Vorstellungen von der Bedeutung seiner Werke hatte, waren diese Vorstellungen alles andere als unveränderlich, und Ambiguität war die notwendige Folge seiner dramatischen Methode, die letztlich aus der Manipulation von Mythen bestand. «Das Unvergleichliche des Mythos ist, dass er jederzeit wahr und sein Inhalt bei dichtester Gedrängtheit für alle Zeiten unerschöpflich ist», schrieb er. Sein Schatz an entlehnten, abgewandelten und erfundenen Archetypen – der Seefahrer auf seinem Geisterschiff, der namenlose Retter, der verwünschte Ring, das Schwert im Baum, das neugeschmiedete Schwert, der Jüngling mit erstaunlichen Kräften und vieles mehr –, das ist sein unvergängliches Erbe.

In den ersten Kapiteln dieses Buchs findet sich eine Vielzahl von Mythologien: Nietzsches Vorstellung vom «Übermenschen», die poetischen Mysterien der Pariser Symbolisten, die pseudomittelalterlichen Phantasien der Präraffaeliten oder Thomas Manns Erzählungen vom Verfall der Bourgeoisie. Die Wagnermanie gewinnt nicht nur in den Opernhäusern an Dynamik, sondern auch in okkulten Schreinen und anarchistischen Zellen. Das zweite Drittel befasst sich mit Themen wie Rasse, Gender und Sexualität. Wir durchstreifen die wagnerianischen Prärien Willa Cathers und untersuchen die vielfältigen Reaktionen von Schriftstellern der Moderne wie James Joyce, Marcel Proust, T.S. Eliot und Virginia Woolf. Im letzten Abschnitt durchqueren wir die bloodlands des zwanzigsten Jahrhunderts und tauchen ein in die Traumwelten von Hollywood, von The Birth of a Nation (Die Geburt einer Nation) bis Apocalypse Now. Einige der aufgeführten Künstler waren mit dem Werk Wagners vertraut, andere kannten es nur flüchtig. Entscheidend ist, dass es über mehrere Generationen hinweg allgegenwärtig war. Der Historiker Nicholas Vazsonyi schreibt: «Es gibt keinen Weg in das 20. Jahrhundert – im Guten wie im Bösen –, der an Wagner vorbeiführt».

Die Version der Nationalsozialisten ist die bekannteste Ausprägung des Wagnerismus. «Der Begriff ‹protofaschistisch› wurde praktisch für Wagner geprägt», sagt der Philosoph Alain Badiou. Dieser Zusammenhang ist kein Zufall. Der Fokus auf «Hitlers Wagner» in den vergangenen Jahrzehnten war ein notwendiges Korrektiv zu dem langen Schweigen der Wagnerianer, sei es aus nachklingenden NS-Sympathien oder nur weil man das Thema vermeiden wollte. Trotz ihrer inneren Widersprüche war die Weltanschauung des Komponisten die Keimzelle der NS-Ideologie. Das Wagner-Hitler-Narrativ hat aber auch Schwächen. Es birgt die Gefahr dessen, was der Literaturwissenschaftler Michael André Bernstein als backshadowing bezeichnet hat – die Angewohnheit, die deutsche Geschichte als unumkehrbaren Marsch in den Abgrund zu betrachten. Über die Literatur des Holocaust schreibt Bernstein: «Wir versuchen eine historische Katastrophe zu erklären, indem wir sie – nach einem streng teleologischen Muster – als den Höhepunkt eines bitteren Weges zu einem unvermeidbaren Ende betrachten». Die Gefahr der ständigen Koppelung von Wagner mit Hitler liegt darin, dass sie dem «Führer» einen späten kulturellen Sieg verschafft – den Alleinanspruch auf den Komponisten, den er liebte. Schon 1943 fragte der linksintellektuelle Theaterkritiker Eric Bentley: «Hat Hitler immer recht bei Wagner?»

Wie immer die Einschätzung Wagners als «Proto-Nazi» zu bewerten ist – sein Nachruhm hat eine tragische Komponente. Ein Künstler, der wie Aischylos oder Shakespeare universelle Anerkennung in greifbarer Nähe hatte, wurde erfolgreich auf eine kulturelle Abscheulichkeit reduziert – auf die Begleitmusik des Genozids. Und doch überlebte der Wagnerismus Hitlers Liebe. In der Nachkriegszeit brachten radikale Regisseure neue Interpretationen von Wagners Opern auf die Bühne. Fantasy-Epen wie The Lord of the Rings, Star Wars und Game of Thrones verwendeten bewusst oder unbewusst Wagners mythische Kunstgriffe. Die Mystik des Parsifal durchzieht die letzten Romane von Philip K. Dick. Musikwissenschaftler und Historiker haben halbvergessene Bewertungen des Komponisten ausgegraben, und dieser alternative Wagnerismus ist das Herzstück des vorliegenden Buchs: der Sozialist Wagner, der Feminist Wagner, der schwule Wagner, der schwarze Wagner, der theosophische Wagner, der Satanist Wagner, der Dadaist Wagner, der Science-Fiction-Wagner, Wagnerismus, Wagnerismo und Wagnérisme. Ich kenne die Grenzen meiner fachlichen und sprachlichen Kompetenz. Nietzsche bezeichnete Wagner als Dilettanten, aber sein Erbe ist so vielfältig, dass jeder, der sich damit auseinandersetzt, zwangsläufig zum Dilettanten wird. Dieses Buch zu schreiben, war die größte intellektuelle Bereicherung meines Lebens.

Man muss den Menschen Wagner oder seine Musik nicht lieben, um das atemberaubende Ausmaß seiner Leistung zu erkennen. Auch Menschen, die ihn ihr ganzes Leben bewundert haben, sind manchmal von ihm entnervt oder abgestoßen. Wie George Bernard Shaw in seiner bekannten Abhandlung The Perfect Wagnerite (Ein Wagner-Brevier) schreibt: «Ein echter Wagnerianer zu sein, bedeutet (…) nicht, Wagner gegenüber wie ein Hund seinem Herrn nur treu ergeben zu sein». Man kann die Gefühle von Stéphane Mallarmé teilen, der von «le dieu Richard Wagner» sprach, und dennoch auch W.H. Audens Charakterisierung als «absolute shit» akzeptieren. Wagners Vielseitigkeit, seine grenzenlose Fähigkeit, Menschen zu erzürnen und zu verwirren, ist Teil seiner Attraktion. Die meisten Reaktionen von Künstlern auf sein Werk hätten ihn verblüfft, ganz zu schweigen von den modernen Opernaufführungen. Vor allem aber hätte er über das Fortleben seiner Musik in einer fremden Welt gestaunt. Cosima Wagner schrieb in ihrem Tagebuch: «Er glaubt, daß nach seinem Tode sie seine Werke gänzlich sekretieren werden und er nur wie ein Phantom im Gedächtnisse der Menschheit leben wird». In dieser Hinsicht, wie auch in vielen anderen, irrte er sich gewaltig.

1. Rheingold. Wagner, Nietzsche und der Ring

Am Anfang war der Klang: ein oktaviertes Es in den Kontrabässen, ausgehalten in einem kaum hörbaren Grollen. Ab dem fünften Takt kommen die Fagotte mit einem zweifachen B dazu, fünf Töne höher. Zusammen bilden diese Töne das Intervall einer reinen Quinte – wie die Quinte am Beginn von Beethovens Neunter Symphonie ist sie Ausdruck urtümlicher Natur, das Geräusch des Kosmos im Ruhezustand. Dann folgen nacheinander acht Hörner in einer Aufwärtsbewegung – die natürliche Obertonreihe, wie sie von einer schwingenden Saite erzeugt wird. Weitere Instrumente kommen dazu, allmählich beschleunigt sich der Puls. Während sich die Klangmasse sammelt, in der Luft wirbelt und wogt, bleibt die grundlegende Tonalität von Es-Dur erhalten. Erst nach hundertsechsunddreißig Takten – nach vier bis fünf Minuten – ändert sich die Harmonie, sie wird zu As-Dur. Die anhaltende Stasis schafft ein neues Zeitgefühl, auch wenn nur schwer zu erklären ist, um welche Art von Zeit es sich handelt: Vielleicht ist es ein Augenblick in Zeitlupe, oder es sind ganze Zeitalter, die nur verschwommen wahrgenommen werden.

Es ist das Vorspiel zum Rheingold, seinerseits der Vorabend zum Ring. Das Orchester steht für den Rhein, die Lagerstätte des Zaubergolds, aus dem ein Ring mit unvorstellbaren Kräften geschmiedet werden kann. In seiner Autobiographie Mein Leben berichtet Wagner, wie er zu diesem Einstieg kam: Im September 1853 war er in La Spezia am Ligurischen Meer. In seinem Hotel verfiel er in «eine Art von somnambulem Zustand, und das Vorspiel begann, in seinem Kopf zu erklingen. Die Biographen bezweifeln, dass es sich genauso zugetragen hat, aber aus der Geschichte erfahren wir, dass sein Rhein kein rein deutscher Fluss ist – er stammt aus tieferen, wärmeren Gewässern.

Es ist «gleichsam das Wiegenlied der Welt», sagte Wagner. Aus der Wiege wird ein Universum. Die goldenen Dreiklänge der Harmonie des Westens entstehen aus einem Grundton, dann entsteht die Sprache aus der Musik. Die Rheintöchter steigen aus den Tiefen herauf und singen ein Gemisch aus sinnlosen Silben und deutschen Wörtern. Wagner sagte zu Nietzsche, er habe dabei an das «Eia popeia» gedacht, das Mütter seit Jahrhunderten ihren Kindern zum Einschlafen vorsingen.

Weia! Waga!

Woge, du Welle,

walle zur Wiege!

Wagalaweia!

Wallala weiala weia!

Wagner verwendet eine stilisierte Version des alten germanischen Stabreimverses, dessen Grundprinzip die Alliteration innerhalb der Verszeile ist. Die Wirkung ist episch, aber die Sprache bleibt abstrakt. Autoren der Moderne wurden davon beeinflusst: T.S. Eliot zitiert die Rheintöchter in The Waste Land (Das wüste Land), bei Joyce schwimmen sie im Fluss von Finnegans Wake.

Die Glückseligkeit vor dem Fall dauert nur noch einundzwanzig Takte, dann verdüstert die Harmonie sich nach c-Moll: Flosshilde ermahnt ihre Gefährtinnen, dass sie ihre Pflicht als Wächterinnen des Rheingolds vernachlässigen. Der Rhein will seinen Lauf in B-Dur wieder aufnehmen, wird aber in die parallele Molltonart hinabgezogen. Die Kontrabässe haben ihre kosmischen Klänge aufgegeben und spielen jetzt in lockerem Pizzicato. Alberich, der Nibelungenzwerg, tritt auf. Sein Blick richtet sich erst auf die Mädchen, dann auf das Gold. Wagner schafft hier einen eindeutigen Gegensatz zwischen der Schönheit der Natur und der bösartigen Energie eines untermenschlichen Außenseiters. Alberich ist der Hauptantagonist im Ring, wenn auch nicht unbedingt der Hauptbösewicht. Auch der Göttervater Wotan giert nach dem Gold und wird schließlich Opfer der Illusionen, die es hervorruft.

1876, noch vor der Uraufführung des Rings, veröffentlichte Nietzsche – damals eine Art intellektuelles Sprachrohr für den Komponisten – ein Pamphlet mit dem Titel «Richard Wagner in Bayreuth». Neben zahlreichen Schmeicheleien formulierte Nietzsche auch eine ausgesprochen prägnante Synopsis des Zyklus: «Im Ringe des Nibelungen ist der tragische Held ein Gott, dessen Sinn nach Macht dürstet, und der, indem er alle Wege geht, sie zu gewinnen, sich durch Verträge bindet, seine Freiheit verliert, und in den Fluch, welcher auf der Macht liegt, verflochten wird». Selbstverständlich ist das ein Thema von zeitloser Relevanz. In der Geschichte vom schicksalhaften Ring lässt sich auch immer ein Bezug zum neuesten seelenraubenden technologischen Wunderwerk finden, zum aktuellsten Rachegelübde, zum letzten zerfallenden Weltreich. Das Widersprüchliche an Wagners Projekt besteht darin, dass der Ring selbst einen Machtanspruch darstellt – er ist von immenser Größe, von immensem Umfang, von immensem Ehrgeiz. Wagner wandte sich gegen Monumentalismus als künstlerischen Wert. Er forderte eine vitale Volkskunst mit Bezug zur Gegenwart, ohne auf die Nachwelt zu achten. Dennoch wurden das Monumentale und das Wagnerische zu Synonymen.

Als Nietzsche nach dem Ring mit Wagner brach, betrachtete er sich als entlaufenen Sklaven. Er hatte sich von dem Menschen Wagner losgesagt, konnte sich aber nicht von seinem Werk lossagen. Während der zwölf Jahre intellektueller Tätigkeit, die ihm noch blieben, rang er weiter mit dem Schatten des Komponisten. In Ecce Homo schreibt er: «wie ich es eigentlich auf dem Gewissen habe, dass eine so hohe Meinung über den Cultur-Werth dieser Bewegung obenauf gekommen sei». Die Bewegung, von der er spricht, ist die Wagnerei, der Wagnerismus. Nietzsche bezieht sich auf seine frühere Schwärmerei für den Meister, aber erst in seinen späten, offen gegen Wagner gerichteten Schriften zeigt sich die Bewegung in voller Blüte. Die Ablehnung Wagners führt nur zur Neuinterpretation – das ist die infernalische Logik seiner proteischen Präsenz am Vorabend zum zwanzigsten Jahrhundert. Nietzsche musste schließlich zugeben: «Wagner resümirt die Modernität. Es hilft nichts, man muss erst Wagnerianer sein …»

Der Ring und die Revolution

Der Aufstand in Dresden von 1849: Die Sopranistin Wilhelmine Schröder-Devrient am Fenster ermahnt die Menge.

Die Revolution von 1848 war die Keimzelle des Rings. Sie erschütterte die alte europäische Ordnung, konnte sie aber nicht zum Einsturz bringen. Im Februar führte ein dreitägiger Straßenprotest in Paris zur Abdankung des Königs Louis-Philippe und zur Proklamation der Zweiten Republik. Ähnliche Aufstände gab es in den deutschsprachigen Ländern: In Frankfurt versuchte man, ein Nationalparlament zu bilden. In London veröffentlichten Karl Marx und Friedrich Engels das Kommunistische Manifest. Überall auf dem Kontinent bildeten sich kommunistische, sozialistische und anarchistische Gruppierungen. In dem Aufruhr gewannen konterrevolutionäre Kräfte die Oberhand. Der Höhepunkt – Marx sprach von einer historischen Tragödie, die sich als Farce wiederholt – war die Auflösung der Zweiten Französischen Republik durch Napoleons Neffen Louis-Napoléon im Dezember 1851.

Wagner, damals Mitte dreißig, stürzte sich ins Getümmel. Ab 1843 war er königlich-sächsischer Hofkapellmeister in Dresden, sein Ruf basierte auf dem Erfolg der breit angelegten Oper Rienzi, die von einem Volksaufstand im Rom des 14. Jahrhunderts handelt. Während seiner Zeit in Dresden hatte Wagner zunehmend Sympathien für linksgerichtete Politik entwickelt. Im Juni 1848 schrieb er ein Revolutionsgedicht, das mit den Worten beginnt: «Aus Frankreich scholl der Freiheitsruf: / wir haben ihn nachgesprochen». In einer feurigen Rede vor dem Vaterlandsverein, einer demokratisch-nationalistischen Vereinigung, forderte er die Abschaffung der Aristokratie, die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, die Beseitigung von Zinswucher, eine aufgeklärte deutsche Kolonisierung der ganzen Welt und auch – auf welche Weise auch immer – die Selbstreformierung des sächsischen Königs zum «Erste[n] des Volkes», zum «Freieste[n] der Freien». Abgesehen von der deutschnationalen Tendenz ähnelten diese Vorschläge der Philosophie von Pierre-Joseph Proudhon, der sich eine Gesellschaft aus kommunalen Einheiten ohne staatliche Kontrolle auf der Grundlage der Tradition vorstellte.

Zur selben Zeit vertiefte sich Wagner in die alten germanischen Erzählungen vom Helden Siegfried, der den Drachen Fafnir tötet, den Goldschatz des Drachen erringt und mit einem Speer im Rücken stirbt. Die Hinwendung war eindeutig politisch motiviert: Das Gold steht für den kapitalistischen Feind, Siegfried für eine neue deutsche Nation. Allgemeiner ausgedrückt: Wagner vertiefte sich mehr und mehr in die Geschichte und Funktion von Mythen. 1848 begann er einen beeindruckend verworrenen Aufsatz über vergleichende Mythologie mit dem Titel «Die Wibelungen», in dem er sich mit der Wechselbeziehung zwischen heidnischen Legenden, christlicher Überlieferung, dem Nibelungenschatz, dem Heiligen Gral und historischen Persönlichkeiten wie Karl dem Großen und Friedrich Barbarossa befasste. Wagner war fasziniert davon, dass in verschiedener Aufmachung immer wieder dieselben Geschichten erzählt werden: Licht gegen Finsternis, Wärme gegen Kälte, der Held gegen den Drachen.

Die Art und Weise, wie Wagner mythische Stoffe in der Form der Oper verarbeitete, veranlasste den Anthropologen Claude Lévi-Strauss, ihn als «den unbestreitbaren Vater der strukturellen Analyse von Mythen» zu bezeichnen. Doch die Verlagerung alter Mythen in die Gegenwart hat beunruhigende Konsequenzen: Die gleichen dunklen, kalten, drachengleichen Gegner finden sich auch im zeitgenössischen Deutschland. Auf verhängnisvolle Weise vergleicht Wagner den Tod Siegfrieds mit der Kreuzigung Christi, Siegfried wurde ermordet, beklagt und gerächt – «wie wir noch heute an den Juden Christus rächen».

Im Herbst 1848 verfasste Wagner einen Prosatext mit dem Titel «Der Nibelungen-Mythus», in dem er einen Handlungsverlauf skizziert, der ungefähr dem der Götterdämmerung entspricht. Er bietet einen aufwändigen erzählerischen Hintergrund mit Göttern, Riesen, Zwergen, Helden und Walküren – im Wesentlichen den ganzen Ring auf einigen wenigen Seiten. Für die Handlung verwendet er Material aus verschiedenen nordischen und germanischen Quellen: die Lieder-Edda, die Prosa-Edda und die Vǫlsunga saga aus Island; die altnorwegische þiðreks saga; das mittelhochdeutsche Nibelungenlied und Jacob Grimms Deutsche Mythologie. Das Ganze ist ein inspiriertes Gemisch, das der ungebärdigen Phantasie Wagners ebenso viel verdankt wie den verwendeten Texten.

Der Ring selbst ist eine Neuschöpfung. Die alten Quellen nennen Schätze und magische Ringe, aber nur in Wagners Version wird das Gold zur Waffe absoluter Allmacht. Einzig Platons Ring des Gyges könnte eine Art Vorläufer sein, er macht den Träger unsichtbar und verleiht ihm so «die Macht eines Gottes». Platon vermutet, dass selbst ein Gerechter mit einem solchen Mittel vom rechten Weg abkommen könnte. Auch bei Wagner zwingt der Ring allen seinen Willen auf. Mit dem Tarnhelm, seinem magischen Begleiter, kann man unsichtbar werden, die Gestalt wechseln oder in einem Augenblick große Entfernungen zurücklegen. Es ist sicher kein Zufall, dass solche magische Kunde im späten 19. Jahrhundert zu neuem Leben erwachte, zu einer Zeit, in der sich Techniken der Massenmanipulation und Massenvernichtung ankündigten.

Im Gegensatz zum vollendeten Ring beginnt «Der Nibelungen-Mythus» nicht mit einer Vision von der Herrlichkeit der Natur, sondern mit einem düsteren Bild der leidenden Erde:

Dem Schooße der Nacht und des Todes entkeimte ein Geschlecht, welches in Nibelheim (Nebelheim), d.i. in unterirdischen düsteren Klüften und Höhlen wohnt: sie heißen Nibelungen; in unsteter, rastloser Regsamkeit durchwühlen sie (gleich Würmern im todten Körper) die Eingeweide der Erde (…) Des klaren edlen Rheingoldes bemächtigte sich Alberich, entführte es den Tiefen der Wässer und schmiedete daraus mit großer, listiger Kunst einen Ring, der ihm die oberste Gewalt über sein ganzes Geschlecht, die Nibelungen, verschaffte (…) So ausgerüstet strebte Alberich nach der Herrschaft über die Welt und Alles in ihr Enthaltene.»

Der Dualismus von Gut und Böse versagt, wenn Wagner die edlen Götter zu Komplizen der allgemeinen Korruption macht. «Doch der Friede, durch den sie zur Herrschaft gelangten, gründet sich nicht auf Versöhnung: er ist durch Gewalt und List vollbracht. Die Absicht ihrer höheren Weltordnung ist sittliches Bewußtsein: das Unrecht, das sie verfolgen, haftet aber an ihnen selber». In dieser frühen Fassung übersteht Wotan den Aufruhr, ähnlich dem reformierten Monarchen von Wagners Rede im Vaterlandsverein, und Alberich erlangt mit der restlichen Menschheit die Freiheit.

Wagner erweiterte die Erzählung in einem Prosaentwurf mit dem Titel Siegfrieds Tod. Danach legte er das Projekt zur Seite und stürzte sich mit großer Leidenschaft in die Politik. Im Mai 1849 erhoben sich Dresdner Revolutionäre im Protest gegen verfassungsfeindliche Handlungen des sächsischen Königs. Wagner schloss sich ihnen an: Er verbreitete Propaganda, half bei der Beschaffung von Waffen und sandte Signale vom Turm der Kreuzkirche. Oft war er an der Seite des künftigen Anarchisten Michail Bakunin, der seit langem Verbindungen zu radikalen Kreisen in Deutschland pflegte. Es wird berichtet, dass Wagner häufig Wutanfälle bekam, er schrie: «Krieg und immer Krieg». Am Tag, nachdem die Dresdner Oper in Brand gesteckt worden war, soll ein Straßenkämpfer gerufen haben: «Herr Kapellmeister, der Freude schöner Götterfunken hat gezündet» – eine Anspielung an den Götterfunken der «Ode an die Freude» in Beethovens Neunter Symphonie, die Wagner einige Wochen davor dirigiert hatte.

In der Folge wurden Bakunin und Wagners Freund August Röckel festgenommen und zum Tode verurteilt, die Urteile wurden allerdings später in Gefängnisstrafen umgewandelt. Wagner hätte vermutlich das gleiche Schicksal ereilt, wenn er nicht aus Deutschland geflohen wäre und in Zürich Zuflucht gefunden hätte. Mehrere Jahre lang komponierte er kaum noch, sondern verfasste Aufsätze, Manifeste und dramatische Texte. In Die Kunst und die Revolution wendet er sich gegen kommerzielle Interessen, er schreibt: «Unser Gott aber ist das Geld, unsere Religion der Gelderwerb». Gegen die arglistige Gemeinschaft der Kapitalisten müsse sich der Künstler dem revolutionären Widerstand anschließen. In Das Kunstwerk der Zukunft wird das griechische Theater der Antike zum Vorbild für die Verschmelzung der Künste – für das legendäre Gesamtkunstwerk. Und in der umfangreichen Abhandlung Oper und Drama stellt er die Prinzipien vor, die die Grundlage für den Ring bilden: eine klare, übersichtliche Form des Texts, wiederkehrende Motive zur Charakterisierung von Figuren, Konzepten und psychischen Zuständen; zudem sollte das Orchester zur Vermittlung von Vorahnungen oder Erinnerungen eingesetzt werden.

Wagners Ablehnung des Anderen als des elementaren, alberichgleichen Feinds kommt in «Das Judenthum in der Musik» zum Ausdruck, das er 1850 unter einem Pseudonym veröffentlichte. In diesem Aufsatz vertritt er die These, dass die Juden keine eigenständige Kultur hätten und dass führende jüdische Komponisten wie Felix Mendelssohn und Giacomo Meyerbeer unfruchtbare Nachahmer der Tradition und/oder Agenten kapitalistischer Gier seien. Erschreckend ist, wie er die Präsenz der Juden in der deutschen Gesellschaft mit einem von Würmern zerfressenen Leichnam vergleicht. Zur Zeit seiner Veröffentlichung wurde dieses abscheuliche Dokument nur wenig beachtet: Die Neue Zeitschrift für Musik, in der es erschien, hatte nur etwa achthundert Abonnenten. Neunzehn Jahre später veröffentlichte Wagner den Aufsatz unter seinem eigenen Namen und erreichte damit, dass er niemals vergessen oder verziehen werden konnte.

Die Heftigkeit von Wagners Sprache in dieser Zeit verblüfft auch heute noch. Er schreibt an Theodor Uhlig: «das kunstwerk kann jetzt nicht geschaffen, sondern nur vorbereitet werden, und zwar durch revolutioniren, durch zerstören und zerschlagen alles dessen, was zerstörens- und zerschlagenswerth ist». Er sagt zu Liszt, seinem beständigsten Bundesgenossen im Bereich der Musik, er habe «ungeheuer viel lust, etwas künstlerischen terrorismus auszuüben».

Nachdem er eine Art polemischer Kanonade abgefeuert hatte – als Vorläufer der aggressiven Manifeste der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts –, wandte sich Wagner wieder dem Nibelungenstoff zu, den er wesentlich erweiterte. Als Erstes skizzierte er eine Vorgeschichte zu Siegfrieds Tod mit dem Titel Der junge Siegfried. Anschließend ging er noch weiter zurück und schrieb die Texte, aus denen Das Rheingold und Die Walküre hervorgingen. Die beiden Libretti zu Siegfried überarbeitete er als Siegfried und Götterdämmerung. In der endgültigen Fassung werden Wotan und die Götter als Repräsentanten einer gescheiterten monarchischen Ordnung von den Flammen verschlungen. Wagner schrieb an Uhlig: «An eine Aufführung kann ich erst nach der Revolution denken; erst die Revolution kann mir die künstler und die Zuhörer zuführen. (…) Am Rheine schlage ich dann ein theater auf, und lade zu einem grossen dramatischen feste ein (…) mit ihm gebe ich den menschen der Revolution dann die bedeutung dieser Revolution, nach ihrem edelsten sinne, zu erkennen. Dieses Publikum wird mich verstehen: das jetzige kann es nicht.» Die Revolution, an die er denkt, liegt in der Zukunft, «die große Menschheitsrevolution».

Der Ring hat aber nicht nur ein politisches, sondern auch ein philosophisches Fundament. Der junge Nietzsche nannte den Zyklus «ein ungeheures Gedankensystem ohne die begriffliche Form des Gedankens». Schon das Vorspiel zu Rheingold ist eine Art kosmologischer Exposition. Das anfängliche Es-Dur ist nicht Teil eines Schöpfungsmythos, der eines göttlichen Funkens bedarf, eines Ausrufs «Es werde Licht». Stattdessen entsteht die Welt nach evolutionären Prinzipien, wie bei der Transformation der Organismen bei Jean-Baptiste de Lamarck, oder in den nebulösen galaktischen Systemen, wie sie Immanuel Kant erdachte. Schon früh vermutete Kant, dass das Sonnensystem aus einer Masse von Gas und Staub entstanden war. Friedrich Engels erkannte die sozialen Implikationen dieser Hypothese: Auch die Menschheit sollte nicht mehr als ein System unveränderlicher Beziehungen betrachtet werden, sondern als ein Organismus, der ständiger Evolution unterworfen ist.

Die Revolutionäre von 1848 stützten sich weitgehend auf die deutsche philosophische Tradition, in der sich seit Kants Schriften in den 1780er Jahren die Sichtweise denkender Wesen auf sich und die Welt verändert hatte. Als die alten Gewissheiten ins Wanken gerieten – monarchische Herrschaftssysteme, religiöse Moral, soziale Hierarchien –, propagierte der deutsche Idealismus einen neuen intellektuellen Glauben. Kant hatte das Prinzip der autonomen Vernunft zum Glaubenssatz erhoben, sich des «eigenen Verstandes zu bedienen» wurde zum Wesenskern der Aufklärung. Hegel, Kants einflussreichster Nachfolger, entwickelte eine imposante Theorie des Fortschritts, in der der Weltgeist die Menschheit in eine utopische Zukunft führt. Den Menschen, die vom Stand und Fortgang der Evolution beunruhigt waren, gab Hegel das Versprechen, dass eine bessere Welt in greifbarer Nähe sei.

In den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts versuchten die Junghegelianer, das Fortschreiten des Weltgeists zu beschleunigen. Sie beschäftigten sich mit religiösem Dogmatismus (Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet von David Strauß und Das Wesen des Christentums von Ludwig Feuerbach) wie auch mit sozialer Ungerechtigkeit (in den frühen wirtschaftspolitischen Überlegungen von Marx und Engels). Wagner schätzte besonders Feuerbachs Konzept der «Philosophie der Zukunft», die, wie er später sagte, «rücksichtslos radikale (…) Befreiung des Individuums vom Drucke hemmender, dem Autoritätsglauben angehörender Ausstellungen». In diesem Zusammenhang benutzte Wagner verschiedene Formulierungen, er sprach vom Kunstwerk der Zukunft, vom Drama der Zukunft, vom Theater der Zukunft, vom Künstler der Zukunft, vom Schauspieler der Zukunft, von der Religion der Zukunft, von der Frau der Zukunft, von der Menschheit der Zukunft und vom Leben in der Zukunft. Diese Fixierung auf die Zukunft war ein beliebtes Ziel für satirische Angriffe, aber auch ein wohlüberlegtes rhetorisches Verfahren, um die Kunst aus dem Bereich der Unterhaltung für die Oberschicht in das Zentrum der soziopolitischen Auseinandersetzung zu rücken.

Wagner übernahm auch den romantischen Grundsatz, dass die Kunst die Lücke ausfüllen muss, die durch den Rückzug der traditionellen Religion entstanden war. In seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen von 1795 erklärte Friedrich Schiller, dass die Menschen Freiheit durch die Wahrnehmung des Schönen erlangen und dass Gemeinschaft durch gemeinsame ästhetische Erfahrung entsteht. Schiller sah das Kommen eines «ästhetischen Zustands» im «fröhlichen Reiche des Spiels und des Scheins». Hölderlin, Schlegel und Schelling glaubten, dass künstlerisch vermittelte Mythologien der «entzauberten modernen Welt» eine neue geistige Richtung geben könnten, um hier einen Ausdruck von Max Weber zu verwenden. Schlegel sprach davon, den Menschen wieder «in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versetzen, für das ich kein schöneres Symbol bis jetzt kenne, als das bunte Gewimmel der alten Götter». Dabei hätte er sich auch den Ring vorstellen können, obwohl er natürlich an die griechischen Götter dachte. Der Musikwissenschaftler Richard Klein beschreibt Wagners Synthese mit den folgenden Worten: Romantische Kunst und Religion verbinden sich in Hegel’scher Dialektik des Fortschritts und schaffen so ein ästhetisches Monstrum.

Der Nationalismus machte alles noch komplizierter. Hegel war überzeugt, der Geist würde seine Erfüllung im modernen Staat finden, und viele teilten seine Ansicht. Johann Gottfried Herder, der wie Schiller und Goethe der Weimarer Klassik zugerechnet wird, hatte den modernen Nationalismus unter der These zusammengefasst, die Menschheit teile sich notwendigerweise in verschiedene Völker auf, die sich durch Sprache und Tradition definieren. Als einer der großen Pluralisten der Philosophie hatte Herder nicht vor, das deutsche Volk auf Kosten anderer Nationen zu überhöhen. Wagner klingt wie Herder, wenn er in Die Kunst und die Revolution schreibt, dass der Künstler Grenzen überschreiten muss und nationale Eigenheiten nur als Schmuck, als «Reiz individueller Mannigfaltigkeit» darstellen soll. Aggressivere Definitionen des Deutschtums folgten. Johann Gottlieb Fichte betonte in seinen Reden an die deutsche Nation (1807/08) die Überlegenheit der deutschen Kultur, die eine weltweite Erneuerung herbeiführen könnte. Der spätere Wagner schloss sich dem kämpferischen Chauvinismus in der Nachfolge Fichtes an, auch wenn er vom Kaiserreich letztlich enttäuscht war. In seinem Buch Was ist deutsch? beschreibt Dieter Borchmeyer, wie man im Deutschland des 19. Jahrhunderts zwischen kosmopolitischen und nationalistischen Lösungen der Titularfrage schwankte. Wagner selbst hat die Frage zwar gestellt, aber nie eine klare Antwort gegeben.

Hinter dem metaphysischen Imponiergehabe der deutschen Philosophen verbargen sich zahlreiche Unsicherheiten und Ängste. Warum war es dem «Land der Dichter und Denker» nicht gelungen, auch politisch eine Nation zu bilden? War die Rückständigkeit Deutschlands ein Zustand, der überwunden werden musste, oder bewahrte sie vormoderne Werte inmitten eines schwindelerregenden Wandels? Wie viele Romantiker schreckte Wagner vor der Modernität des 19. Jahrhunderts zurück – vor der Industrialisierung, der Urbanisierung, der Politik für die Massen, den Massenmedien, dem kollektiven Ansturm des Zeitalters von Dampfmaschinen und rasender Geschwindigkeit. Im Ring ist der Rhein in Gefahr, ausgebeutet und geplündert zu werden. Der Drang des Komponisten, den Bruch mit der Natur zu heilen, erreicht seinen Höhepunkt im Parsifal, wo der Held verkündet: «die Wunde schließt / der Speer nur, der sie schlug». In gewisser Weise beschreibt diese Formel Wagners eigenes Vorgehen. Seine Kritik an der Industriegesellschaft verwendet fortschrittliche Bühnentechnik und Werbestrategien – es ist eine Kultur des Spektakels, die sowohl in die Zukunft Hollywoods blickt als auch in die Vergangenheit der griechischen Antike. Das Moderne in seinem Werk soll die Wunden der Moderne heilen.

So eindrucksvoll es ist: Das Vorspiel zu Rheingold ist kein Idyll natürlicher Unschuld. Mark Berry argumentiert in Treacherous Bonds and Laughing Fire, seiner Studie zur politischen Philosophie des Rings, dass der Zyklus keine naive Botschaft vom Verlust des Paradieses ist. Wotans Welt ist von Anfang an beschädigt. Man könnte meinen, dass das Rheingoldmotiv – eine Trompetenfanfare in C-Dur mit hell glänzenden Streichern – dieselbe Reinheit im Dreiklang hat wie das uralte Rauschen des Flusses, aber es hat einen täuschenden, trügerischen Glanz. Und während die Rheintöchter zunächst mit ihrer wässrigen Klangdichtung einen urtümlichen Eindruck erwecken, verwandeln sie sich in der Nähe Alberichs in raffinierte Geschöpfe, die den hässlichen Eindringling verspotten. In The Perfect Wagnerite vergleicht Shaw sie mit Mitgliedern der High Society, für sie ist Alberich ein «armer, derber, gewöhnlicher, ungehobelter Bursche», den sie verachten. In modernen Aufführungen werden sie häufig als hochnäsige Partygirls dargestellt. Wie sie den Zwerg demütigen, ist grausam und erzeugt auch bei vielen Zuschauern Abneigung.

Aus Rache nimmt Alberich das Gold und schmiedet den Ring. Bezeichnenderweise erringt er den Preis nicht durch Gewalt. Wagner hat dem Rheingold eine besondere Eigenschaft verliehen, die sich in den mittelalterlichen Quellen nicht findet:

Nur wer der Minne

Macht versagt,

nur wer der Liebe

Lust verjagt,

nur der erzielt sich den Zauber

zum Reif zu zwingen das Gold.

Kurz gesagt: Macht und Liebe sind unvereinbar. Hat man das eine, kann man das andere nicht haben. Alberich lässt sich auf den Handel ein: «so verfluch’ ich die Liebe!»

Wenn in der zweiten Szene im Rheingold die Götter auftreten, sieht man ein milderes Bild desselben hässlichen Gegensatzes. Wotan ist in einer lieblosen Ehe mit Fricka gefangen. Die Verträge, die in seinen Speer geritzt sind, halten kriegerische Verbände in Schach und sichern seine Vorherrschaft. Später erfahren wir, dass er seinen Speer aus der Weltesche geschnitten hatte, die danach verdorrte. Dies ist ein Beleg dafür, dass auf der Welt im Ring bereits ein Schatten lag, schon bevor Alberich ins Spiel kam. Wotan hat sich mit Walhall auf ein gewaltiges Bauvorhaben eingelassen, das er sich eigentlich nicht leisten kann. Die Riesen Fasolt und Fafner müssen noch für ihre Bautätigkeit entlohnt werden, den Lohn verlangen sie in Gestalt Freias, der Hüterin der Äpfel der ewigen Jugend. Als Wotan von dem Ring erfährt, erkennt er, dass er mit ihm seine Schulden bei den Riesen bezahlen kann. Zusammen mit Loge, dem Halbgott des Feuers, steigt er hinab zu Alberichs Wohnsitz Nibelheim. Er will den Zwerg mit List dazu bringen, ihm den Schatz zu überlassen.

Beim Abstieg nach Nibelheim entfesselt Wagner ein riesiges Schlagwerk mit achtzehn Ambossen – ein furchterregendes futuristisches Klanggebilde, weit entfernt von der Rheinidylle. Shaw äußert sich zur industriellen Modernität des Nibelungenreichs: «Dieser düstere Ort muß nicht unbedingt ein Bergwerk sein: es könnte ebenso gut eine Zündholzfabrik sein mit gelbem Phosphor, Knochenbrand, einer Riesendividende und einer Unmenge von Geistlichen als Aktionäre». Alberich hat das Gold zu gewaltigem Reichtum vermehrt; wie die Potentaten bei Marx ist er Gefangener seines Kapitals, an dem er keine Freude hat. Aber – um das Bonmot eines amerikanischen Politikers über den Panamakanal zu verwenden – er stahl das ganze Gold und verzichtete auf Liebe. Wotan opfert nichts, zumindest nicht bewusst, deshalb ist er ein Dieb höherer Ordnung. Wie Wagner in seinem ursprünglichen Entwurf der Nibelungenerzählung erklärt, hat Alberich «in seinen Vorwürfen gegen die Götter Recht». In der Schlussszene von Rheingold belegt der Zwerg den Ring mit einem schrecklichen Fluch, mit dem er auch Wotan trifft.

Bin ich nun frei?

wirklich frei? –

So grüß’ euch denn

meiner Freiheit erster Gruß?

Wie durch Fluch er mir geriet,

verflucht sei dieser Ring! (…)

Jeder giere

nach seinem Gut,

doch keiner genieße

mit Nutzen sein’; (…)

Dem Tode verfallen,

feßle den Feigen die Furcht;

so lang er lebt,

sterb’ er lechzend dahin,

des Ringes Herr

als des Ringes Knecht:

bis in meiner Hand

den geraubten wieder ich halte!

Wotan und Loge versuchen, die Schmährede ins Lächerliche zu ziehen – «Lauschtest du / seinem Liebesgruß?» –, aber der Fluch beginnt zu wirken, als Fafner seinen Bruder Fasolt im Streit um den Ring tötet. Wotan erkennt, dass sein Handel auf «bösem Zoll» beruht.

Die politische Analogie ist klar. Wotan ist ein moderner Herrscher, bereit, eingeschränkte Freiheit zu gewähren, aber auch bereit, Gewalt einzusetzen. Besessen von Verträgen, erinnert er an Klemens von Metternich, den Grandseigneur der alten Ordnung. Die geringeren Götter repräsentieren die Aristokratie, die Riesen das unruhige Proletariat, Alberich ist der Selfmademan und Kapitalist. Loge ähnelt einem abtrünnigen Philosophen und Politiker, der Wotans Koalition aus rein pragmatischen Erwägungen unterstützt. Verschiedene Kommentatoren haben Loge mit Bakunin verglichen, der sich nach Wagner einen Weltenbrand als Folge eines Bauernaufstands vorstellte. Am Ende von Rheingold kommt Loge in Versuchung, Walhall früher als geplant in Brand zu stecken: «Ihrem Ende eilen sie zu, / die so stark in Bestehen sich wähnen (…) / zur leckenden Lohe / mich wieder zu wandeln, / spür’ ich lockende Lust». Der Untergang der Götter ist das notwendige Vorspiel zu einem echten Aufstand. «Alles, was besteht, muss untergehen», schrieb Wagner 1849 in dem Aufsatz «Revolution». Diese Worte gleichen der Prophezeiung der Erdgöttin Erda, die Wotan mit den Worten warnt «Alles was ist, endet».

Rheingold schließt mit der beschädigten Majestät der Götter beim Einzug in Walhall. Zur selben Zeit, als Wotan und seine Sippe den Fuß auf die Regenbogenbrücke setzen, die zu ihrer neuen Wohnstatt führt, hört man, wie die Rheintöchter die Rückgabe des Golds verlangen («Traulich und treu / ist’s nur in der Tiefe»). Wotan herrscht Loge an: «Wehre ihrem Geneck!» Zu Recht bezeichnete Fergus Hume in seinem Gedenksonett von 1883 Wagner als «Æschylean»: Das Bild ähnelt dem Ende von Aischylos’ Agamemnon. Als Klytaimnestra und Aigisthos den Palast des ermordeten Königs betreten, spricht der Chor: «Du kannst prassen, Unrecht häufen», und Klytaimnestra antwortet: «Achte nicht das leere Bellen». In beiden Fällen ist der Einzug hohler Triumph, trügerisch und falsch ist die Feier droben. Es ist nicht leicht, die Ironie aus Wagners Klängen herauszuhören; die Ekstase der Klangfülle mit siebzehn schmetternden Blechbläsern könnte uns dazu verleiten, den Bombast für bare Münze zu nehmen.

Die Walküre und die Metaphysik

Wagner in Zürich, aus der Sammlung Thomas Manns

Im Sommer 1854 begann Wagner mit der Arbeit an der Walküre, der ersten abendfüllenden Oper des Rings. Er wohnte in Zürich und komponierte in manischem Tempo. Im September hatte er sich durch den ersten Aufzug gekämpft, in dem sich Wotans Zwillingskinder Siegmund und Sieglinde ineinander verlieben, ohne zu wissen, dass sie Geschwister sind. Trotz dieser skandalösen Situation, oder vielleicht gerade wegen ihr, fand das Publikum des 19. Jahrhunderts diese Szenen genauso anrührend wie die anderer populärer Romanzen der Zeit. Die sich steigernden Gefühlskaskaden – Siegmunds leidenschaftlicher Gesang von Frühling und Liebe («Winterstürme wichen / dem Wonnemond»), Sieglindes ebenso glühende Antwort («Du bist der Lenz, / nach dem ich verlangte»), Siegmund, der das Schwert aus dem Baum zieht («Nothung! Nothung!»), und am Ende die orgiastische Umarmung – das ist eine Tour de Force heißblütiger romantischer Unterhaltung.

Im zweiten Aufzug fällt die emotionale Temperatur. Zuerst ist Wotan strahlender Laune, er glaubt, einen Weg gefunden zu haben, den Ring wiederzuerlangen. Nachdem er dem Riesen Fafner das Gold überlassen hat, kann er den Handel wegen der in seinen Speer eingeritzten Verträge nicht rückgängig machen. Aber der wilde Siegmund ist ein Mensch und deshalb anscheinend nicht an den Willen seines Vaters und an göttliche Verpflichtungen gebunden. Er könnte Fafner den Ring abnehmen, der sich vorsichtshalber in einen Drachen verwandelt hat. Wotans missmutige Ehefrau Fricka zerpflückt den Plan. Blutschänderische Liebe ist frevelhaft und Siegmunds Freiheit Selbsttäuschung: Der angeblich freie Mensch ist nur eine Schachfigur. Fricka verlangt, dass Wotan sich nicht einmischt, als Sieglindes Ehemann Hunding kommt, um Vergeltung zu üben. Wotan versinkt in einen zwanzig Minuten dauernden Monolog voller Seelenqual. Das Oberhaupt der Götter erkennt seine Ohnmacht und ahnt sein unvermeidliches Ende.

Wagner schrieb über diese Szene: «Wird er einmal ganz so dargestellt, wie ich es verlange, so muss er allerdings – wenn jede Intention vollkommen verstanden wird – eine Erschütterung hervorbringen, der nichts Dagewesenes gleicht.» Zu Beginn verdeutlichen die abwärtskriechenden Fagotte, Celli und eine Bassklarinette Wotans Niedergeschlagenheit. Als seine Walkürentochter Brünnhilde sich besorgt zeigt, suhlt er sich in seinem Schmerz:

O heilige Schmach!

O schmählicher Harm!

Götternot!

Götternot!

Endloser Grimm!

Ewiger Gram!

Der Traurigste bin ich von allen!

Die Alliteration erfüllt hier eine subtile Funktion, die Wagner in Oper und Drama beschreibt. Wenn unser Ohr die Klangverwandtschaft von Konsonanten wie in «heilig» und «Harm» wahrnimmt, so erkennen wir eine Verbindung zwischen scheinbar gegensätzlichen Emotionen.

Die Musik ist titanisch. Die Gesangslinie taucht in zerklüfteten Intervallen ab – in Oktaven, großen Septimen, kleinen Septimen. Das Orchester türmt monolithische Dissonanzen über ein höhlenartiges C. Der Basston bewegt sich abwärts, ein vermeintlicher Tiefpunkt wird vom nächsten abgelöst, bis wir die Grundfesten der Welt erreichen. Wotan erzählt wieder die Geschichte des Rings, diesmal mit klarer Einsicht in seine Schuld: «verlangte nach Macht mein Muth (…) Untreue übt’ ich (…) Doch nicht dem Rhein / gab ich ihn zurück (…) Der Fluch, den ich floh, / nicht flieht er nun mich». Schließlich ruft er zweimal «Das Ende» – das erste Mal überlaut, das zweite Mal als geflüsterten Hauch. In einem bitteren Epilog vermacht Wotan Alberich «der Gottheit nichtigen Glanz».

Unmittelbar bevor Wagner diese Musik komponierte, machte er eine Erfahrung, die seinen intellektuellen Horizont erweiterte. In Zürich lebte, ebenfalls als Emigrant, der Dichter und Revolutionär Georg Herwegh. Er war 1848 mit einem bewaffneten Trupp in das Großherzogtum Baden gezogen, um dort die Gründung der Republik zu unterstützen. Herwegh empfahl Wagner, Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung zu lesen. Bei der Erstveröffentlichung im Jahr 1818 fand dieses Meisterwerk des philosophischen Pessimismus nur wenig Beachtung. In den Jahren, in denen Hegels historische Fortschrittsvision dominierte, bot Schopenhauer ein sehr viel düstereres Bild einer schmerzerfüllten Welt ohne Ziel. In den frühen fünfziger Jahren war Schopenhauers Pessimismus Mode geworden, seine Weltverdrossenheit passte zur Ermattung der postrevolutionären Ära. Zunächst war Wagner beunruhigt von Schopenhauers Imperativ der Selbstverleugnung, aber durch Herwegh erkannte er, dass jede Tragödie auf dem Bewusstsein der «Nichtigkeit der Welt der Erscheinungen» beruht.

Wagner fand Schopenhauers Werk nicht zuletzt deshalb attraktiv, weil in ihm der Musik eine Vorrangstellung unter den Künsten eingeräumt wird. Nach Schopenhauer ist der Wille nicht nur individuelles Streben, sondern eine dem Universum innewohnende Antriebskraft, eine endlose Notwendigkeit, die niemals Befriedigung findet. Die Musik ist die einzige Kunstform, die nicht nur die sichtbare Hülle kopiert, sondern das Wirken des Willens selbst nachbildet. Der Komponist enthüllt «den innersten aller Gestaltung vorhergängigen Kern, oder das Herz der Dinge». Der große Segen ästhetischer Erfahrung, sagt Schopenhauer an anderer Stelle, liegt darin, dass sie die Wirkung des Willens nachahmt und damit dem Betrachter Erleichterung von dem unersättlichen Willensdruck verschafft, indem sie ihm die Illusion erlaubt, dem Willen nicht mehr unterworfen zu sein: «wir feiern den Sabbath der Zuchthausarbeit des Wollens, das Rad des Ixion steht still».