15,99 €

Mehr erfahren.

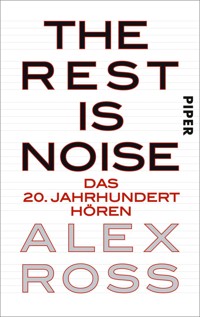

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Eine glänzende Erzählung lässt uns die Geschichte des 20. Jahrhunderts über seine Musik neu erleben. Alex Ross, Kritiker des »New Yorker«, bringt uns aus dem Wien und Graz am Vorabend des Ersten Weltkriegs ins Paris und Berlin der Goldenen Zwanzigerjahre, aus Hitler-Deutschland über Russland ins Amerika der Sechziger- und Siebzigerjahre. Er führt uns durch ein labyrinthisches Reich, von Jean Sibelius bis Lou Reed, von Gustav Mahler bis Björk. Und wir folgen dem Aufstieg der Massenkultur wie der Politik der Massen, den dramatischen Veränderungen durch neue Techniken genauso wie den Kriegen, Experimenten, Revolutionen und Aufständen der zurückliegenden 100 Jahre. »Eine unwiderstehliche Einladung, sich mit den großen Themen des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen.« Fritz Stern

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Meinen Eltern und Jonathan

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Ingo Herzke

ISBN 978-3-492-96532-3

April 2017

© by Alex Ross 2007

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

»The Rest is Noise. Listening to the Twentieth Century«, Farrar, Straus und Giroux, New York 2007

Deutschsprachige Ausgabe:

© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2009

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Vielmehr scheint sie [die Musik]1 mir, aller logisch-moralischen Strenge, wovon sie sich wohl die Miene geben mag, einer Geisterwelt anzugehören, für deren unbedingte Zuverlässigkeit in Dingen der Vernunft und Menschenwürde ich nicht eben meine+ Hand ins Feuer legen möchte. Daß ich ihr trotzdem von Herzen zugetan bin, gehört zu jenen Widersprüchen, die, ob man es nun bedauere oder seine Freude daran habe, von der Menschennatur unabtrennbar sind.

THOMAS MANN, Doktor Faustus

HAMLET : … –der Rest ist Schweigen.

HORATIO : Da bricht ein edles Herz. – Gute Nacht, mein Fürst !

Und Engelscharen singen dich zur Ruh !

[Marsch hinter der Szene.]

Weswegen naht die Trommel ?

Hier können Sie hören:

Sollten Sie die Musik, die in diesem Buch besprochen wird, hören wollen, so finden Sie kostenlose Hörbeispiele auf www.therestisnoise.com/audio.

Die Audiostreams dort sind nach Kapiteln geordnet, dazu finden Sie Links zu Webseiten mit zahlreichen Aufnahmen und andere Möglichkeiten, direkt zur Musik zu gelangen. Unter www.therestisnoise.com/playlist steht eine iTunes-Playlist mit 20 repräsentativen Musikauszügen. Wenn Sie ein Glossar der Fachausdrücke suchen, gehen Sie auf www.therestisnoise.com/glossary.

VORWORT

Im Frühjahr 1928 bereiste George Gershwin, der Schöpfer der Rhapsody in Blue, Europa und lernte die führenden Komponisten seiner Zeit kennen. In Wien besuchte er Alban Berg, dessen blutgetränkte, dissonante, dunkel-erhabene Oper Wozzeck drei Jahre zuvor in Berlin uraufgeführt worden war. Zur Begrüßung seines amerikanischen Gastes ließ Berg ein Streichquartett seine Lyrische Suite spielen, worin der Wiener Lyrismus so auf die Spitze getrieben wird, dass er wie ein gefährliches Narkotikum wirkt.

Danach schritt Gershwin zum Klavier, um einige seiner Lieder zu spielen. Er zögerte. Bergs Werk hatte ihn mit Ehrfurcht erfüllt. Konnten seine eigenen Stücke in dieser düster-sinnlichen Umgebung bestehen? Berg sah ihn streng an und sagte: »Mr. Gershwin2, Musik ist Musik.«

Wenn es nur so einfach wäre. Letztlich wirkt jede Musik auf ihr Publikum nach denselben physikalisch-akustischen Gesetzen, sie bewegt die Luft und erzeugt so eigenartige Empfindungen. Doch im 20. Jahrhundert ist das musikalische Leben in eine brodelnde Masse verschiedenster Kulturen und Subkulturen zerfallen, die alle ihren eigenen Kanon, ihre eigene Sprache entwickelt haben. Manche Genres sind populärer geworden als andere; keines hat echte Massenwirkung. Was eine Gruppe von Hörern erfreut, verursacht einer anderen Kopfschmerzen. Hip-Hop-Tracks begeistern Teenager und schockieren ihre Eltern. Beliebte Schlager, die einer älteren Generation das Herz brechen, sind in den Ohren ihrer Enkel süßlicher Kitsch. Bergs Wozzeck ist für manche eine der fesselndsten Opern, die je geschrieben wurden; Gershwin fand das jedenfalls und ahmte sie in Porgy and Bess nach, nicht zuletzt in den verwehten Akkorden, die »Summertime« umspielen. Für andere ist Wozzeck bloß ein Wust von Missklängen. Solche Diskussionen werden schnell hitzig; wir reagieren unduldsam auf den Geschmack anderer, bisweilen gar gewaltsam. Andererseits kann uns Schönheit an unerwarteten Orten begegnen. »Wo wir auch sind3«, schrieb John Cage in seinem Buch Silence, »wir hören meistens Lärm. Ignorieren wir ihn, stört er uns. Lauschen wir ihm, finden wir ihn faszinierend.«

Klassische Komposition des 20. Jahrhunderts, das Thema dieses Buches, klingt für viele wie Lärm. Sie ist eine weitgehend ungezähmte Kunst, eine noch nicht assimilierte Untergrundszene. Mögen die abstrakten Spritzer eines Jackson Pollock auf dem Kunstmarkt 100 Millionen Dollar und mehr einbringen, mögen die experimentellen Arbeiten eines Matthew Barney oder David Lynch in Studentencafés in aller Welt analysiert werden, ihre musikalische Entsprechung erzeugt immer noch leichte Schauder des Unwohlseins in den Konzertsälen und so gut wie keine Wirkung außerhalb derselben. Klassische Musik erfüllt das Klischee einer Kunst der Toten, deren Repertoire bei Bach beginnt und bei Mahler und Puccini endet. Manche Menschen sind ernsthaft überrascht, wenn sie hören, dass es immer noch Komponisten gibt, die Musik schreiben.

Dabei sind deren Klänge gar nicht so fremdartig. Atonale Akkorde tauchen im Jazz auf; avantgardistische Klänge hört man in Filmmusiken aus Hollywood; der Minimalismus hat die Rock-, Pop- und Klubmusik seit den Velvet Underground beeinflusst. Manchmal klingt diese Musik wie Lärm, weil sie Lärm ist, oder jedenfalls beinahe, und das mit Absicht. Manchmal vermischt sie, wie in Bergs Wozzeck, Bekanntes und Fremdes, Wohlklang und Missklang. Manchmal ist sie von so einzigartiger Schönheit, dass man verblüfft nach Luft schnappt, wenn man sie hört. Bei einer Aufführung von Olivier Messiaens Quatuor pour la fin du temps mit seinen großartig singenden Melodielinien und sanft tönenden Harmonien bleibt jedes Mal die Zeit stehen.

Weil Komponisten in jeden Bereich des modernen Lebens vorgedrungen sind, lässt sich ihre Arbeit nur auf der allergrößten Leinwand darstellen. The Rest is Noise zeigt nicht nur die Künstler selbst, sondern auch die Politiker, Diktatoren, millionenschweren Mäzene und Konzernlenker, die zu kontrollieren versuchten, was für Musik geschrieben wurde; die Intellektuellen, die sich bemühten, künstlerische Urteile zu fällen; die Schriftsteller, Maler, Tänzer, Filmemacher, die den Musikern auf den einsamen Wegen der Entdeckung und Erforschung neuen Terrains Gesellschaft leisteten; das Publikum, das die Werke der Komponisten wahlweise bejubelte, beschimpfte oder nicht beachtete; die Techniken, die das Hören und das Erzeugen von Musik veränderten; und die Revolutionen, die heißen und die kalten Kriege, die Emigrationswellen und die tiefgreifenden sozialen Veränderungen, welche die Umgebung formten, in der Komponisten arbeiteten.

Welchen Einfluss der Gang der Geschichte auf die Musik selbst hat, wird kontrovers diskutiert. Auf dem Feld der Klassik herrschte lange die Übereinkunft, die Musik von der Gesellschaft abzugrenzen, sie als eigenständige, unabhängige Sprache zu betrachten. Im höchst politisierten 20. Jahrhundert bröckelt diese Mauer immer wieder: Béla Bartók schreibt Streichquartette, die von dokumentarischen Aufnahmen transsylvanischer Volkslieder inspiriert sind, Schostakowitsch arbeitet an seiner LeningraderSymphonie, während deutsche Geschütze die Stadt beschießen, John Adams komponiert eine Oper mit den Figuren Richard Nixon und Mao Zedong. Die Verbindung zwischen Musik und äußerer Welt in Worte zu fassen bleibt dennoch teuflisch schwierig. Inhalt und Bedeutung von Musik sind immer unbestimmt, veränderlich und letzten Endes eine zutiefst subjektive Wahrnehmung. Doch selbst wenn die Geschichte uns nie erweisen kann, was Musik genau bedeutet, so kann Musik uns doch einiges über Geschichte erzählen. Der Untertitel meines Buches ist ganz wörtlich zu nehmen: Es geht um das 20. Jahrhundert, durch seine Musik gehört.

Darstellungen der Musikgeschichte seit 1900 haben oft einen teleologischen Zuschnitt, ihr Erzählstrang ist ganz auf einen Zielpunkt ausgerichtet, es gibt große Sprünge nach vorn und heldenhafte Kämpfe mit den beharrenden Kräften von Spießertum und Bourgeoisie. Gibt man dem Fortschrittskonzept zu viel Raum, fallen viele Werke durchs Raster, weil sie nichts Neues zu sagen haben. Es haben sich zwei unterschiedliche Repertoires herausgebildet, ein intellektuelles und ein populäres. Hier werden sie zusammengeführt: Keine musikalische Sprache ist an sich moderner als die anderen, meine ich. Jean Sibelius und Benjamin Britten habe ich ganze Kapitel gewidmet, obwohl sie in früheren Überblicken oft als reaktionär eingestuft oder gleich vollständig ignoriert wurden; meine Absicht ist dabei nicht, diese Komponisten an die Spitze des Kanons zu hieven, sondern anzudeuten, wie vielschichtig die musikalische Erfahrung des 20. Jahrhunderts sein kann. Die unumstrittenen Meister der modernen Musik, angefangen bei Schoenberg [Arnold Schönberg hat diese Schreibweise seines Namens 1933 angenommen. Sie wird im Buch durchgehend verwendet; A. d. Ü.] und Strawinsky, behalten ihren Platz im Rampenlicht, doch werden Sprache und Wortwahl, die sie und ihre Werke lange begleitet haben, kritisch unter die Lupe genommen. Letztlich entfaltet ihre Musik nur dann Kraft und Wirkung, wenn sie von stilistischen Ideologien befreit wird.

Meine Geschichte überspringt auch häufig die meist unbefriedigend gezogene oder imaginäre Grenze zwischen klassischer Musik und benachbarten Genres. Duke Ellington, Miles Davis, die Beatles und Velvet Underground spielen bedeutende Nebenrollen, denn das Gespräch zwischen Gershwin und Berg findet in jeder Generation seine Fortsetzung. Berg hatte recht: Musik entwickelt sich in einer ungebrochenen Kontinuitätslinie, wie unterschiedlich die Ausformungen an der Oberfläche auch klingen mögen. Musik ist immer unterwegs, vom Ort ihrer Entstehung zu ihrer Bestimmung: der flüchtigen Wahrnehmung eines Zuhörenden – beim Konzert gestern Abend, beim einsamen Spaziergang heute Morgen.

The Rest is Noise ist nicht nur für diejenigen geschrieben, die sich in der Klassik bestens auskennen, sondern auch und gerade für die, die ein gelegentliches Interesse für das obskure Rumoren am Rande des kulturellen Spektrums verspüren. Ich nähere mich meinem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln: biografisch, musikalisch beschreibend, kultur- und sozialgeschichtlich, durch Schilderung von Orten oder politischen Ereignissen, durch Augenzeugenberichte der Handelnden selbst. Jedes Kapitel schlägt einen weiten Bogen durch eine bestimmte Epoche, beansprucht dabei aber keine Vollständigkeit: Einzelne Karrieren stehen für eine ganze musikalische Szenerie, einzelne Schlüsselwerke stehen wiederum für ganze Karrieren, und eine Menge großartiger Musik landet zu meinem großen Bedauern einfach auf dem Boden des Schnittraums.

Am Ende des Buches findet sich eine Liste von Hörempfehlungen, daneben Danksagungen an die vielen hervorragenden Wissenschaftler, die mich in meiner Arbeit unterstützt haben, und eine Literaturliste mit Hinweisen auf Bücher, Artikel und Archivquellen, die ich herangezogen habe. Noch mehr Literatur findet sich auf www.therestisnoise.com. Wir fangen gerade erst an, das gesegnete, gottverlassene 20. Jahrhundert als Ganzes zu betrachten.

ERSTER TEIL

1900–1933

… Ich fühle mich bereit,

Auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen

Zu neuen Sphären reiner Tätigkeit.

GOEHTE, Faust. Erster Teil

1

DAS GOLDENE ZEITALTER

Strauss, Mahler und das Fin de Siècle

Als Richard Strauss seine Oper Salome am 16. Mai 1906 in Graz dirigierte, versammelten sich diverse gekrönte Häupter der europäischen Musikwelt, um dem Ereignis beizuwohnen. Die Uraufführung der Salome hatte fünf Monate zuvor in Dresden stattgefunden, und es hatte sich herumgesprochen, dass Strauss etwas Unerhörtes geschaffen hatte – ein ultradissonantes biblisches Spektakel nach dem Theaterstück eines degenerierten Briten irischer Herkunft, dessen Namen man in der anständigen Gesellschaft nicht nannte, ein Werk, das jugendliche Lust und Erotik so Schrecken erregend darstellte, dass die kaiserlichen Zensoren es an der Wiener Hofoper verboten hatten.

Giacomo Puccini, der Komponist von La Bohème und Tosca, war nach Norden gereist, um zu hören, was für ein »furchtbar misstönendes Ding4«sein deutscher Rivale ersonnen hatte. Gustav Mahler, der Direktor der Wiener Oper, kam mit seiner Frau, der so schönen wie umstrittenen Alma. Der kühne junge Komponist Arnold Schoenberg reiste mit seinem Schwager Alexander von Zemlinsky und nicht weniger als sechs seiner Schüler5 aus Wien an. Einer von ihnen, Alban Berg, fuhr zusammen mit einem älteren Freund, der sich später erinnerte, dass alle die Vorstellung »mit fieberhafter Ungeduld6 und grenzenloser Spannung« erwarteten. Die Witwe des Walzerkomponisten Johann Strauß (Sohn), des Schöpfers von An der schönen blauen Donau, repräsentierte das alte Wien.

Ganz gewöhnliche Musikbegeisterte füllten den Rest des Zuschauerraums – »viele junge Leute7 aus Wien, deren einziges Handgepäck ein Klavierauszug war«, wie Richard Strauss notierte. Unter ihnen war womöglich der 17-jährige Adolf Hitler8, der gerade erst Mahler in Wien Richard Wagners Tristan und Isolde hatte dirigieren sehen. Hitler erzählte Strauss’ Sohn später, er habe sich für die Fahrt nach Graz Geld von Verwandten geborgt. Sogar ein fiktiver Charakter saß im Publikum – Adrian Leverkühn, die Hauptfigur von Thomas Manns Doktor Faustus, ein Komponist, der einen Pakt mit dem Teufel eingeht.

Die Zeitungen in Graz9 berichteten aus Kroatien, wo die serbokroatische Nationalbewegung an Zulauf gewann, und aus Russland, wo der Zar im Streit mit dem ersten gewählten Parlament des Landes lag. In beiden Meldungen schlummerte schon eine Vorahnung auf die chaotische Zukunft – die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand im Jahr 1914, die Oktoberrevolution von 1917. Im Augenblick jedoch erhielt Europa die zivilisierte Fassade noch aufrecht. Vom britischen Kriegsminister Richard Haldane war bekannt, dass er deutsche Literatur liebte und gerne Passagen aus Goethes Faust rezitierte.

Strauss und Mahler, die Titanen der deutsch-österreichischen Musikwelt, verbrachten den Nachmittag in den Bergen oberhalb der Stadt, wie Alma Mahler sich in ihren Memoiren erinnerte10. Ein Fotograf hielt die beiden Komponisten vor dem Opernhaus fest, als sie offenbar gerade zu ihrer Wanderung aufbrechen wollten – Strauss lächelnd mit Strohhut, Mahler in die Sonne blinzelnd. Die Gruppe besichtigte einen Wasserfall und aß in einem Gasthof zu Mittag, an einem einfachen Holztisch. Die beiden müssen ein seltsames Paar abgegeben haben: Strauss, groß und schlaksig, mit hoch gewölbter Stirn, leicht fliehendem Kinn, durchdringenden, aber tief liegenden Augen; Mahler, einen ganzen Kopf kleiner, ein kräftiger, raubvogelartiger Mann. Als die Sonne sank, wurde Mahler angesichts der fortgeschrittenen Stunde nervös und schlug vor, zum Hotel Elefant zurückzukehren, wo sie logierten, um sich auf die Aufführung vorzubereiten. »Ach was, ohne mich anfangen können’s ja doch nicht«, sagte Strauss. »Sollen’s nur warten.« Mahler entgegnete: »Gut, wenn Sie nicht kommen, so fahre ich und dirigiere für Sie.«

Mahler war 45, Strauss 41. Sie waren in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil voneinander. Mahlers Launen wechselten wie die Farben eines Chamäleons – kindisch, himmelstürmend, despotisch, verzweifelt. Wenn er in Wien aus seiner Wohnung Nähe Schwarzenbergplatz zum Opernhaus am Ring schritt, flüsterten die Fiaker ihren Fahrgästen zu: »Der Mahler!11« Strauss hingegen war erdverbunden, selbstgenügsam, ziemlich zynisch und blieb für die meisten Betrachter undurchsichtig. Die Sopranistin Gemma Bellincioni12, die beim Bankett nach der Grazer Vorstellung neben ihm saß, beschrieb ihn als »Deutschen reinsten Wassers, ganz ohne Pose, ohne langatmige Reden, fast ohne Interesse für Klatsch und ganz ohne Neigung, über sich und sein Werk zu sprechen, mit stählernem Blick und undurchschaubarer Miene«. Strauss kam aus München, in den Augen kultivierter Wiener wie Gustav und Alma Mahler ein rückständiges Nest. Alma unterstrich diesen Eindruck in ihren Memoiren, indem sie Strauss’ Worte in übertriebenem bayrischen Dialekt wiedergab.

Es überrascht kaum, dass die Beziehung der beiden Komponisten unter häufigen Missverständnissen litt. Mahler empfand unbeabsichtigte Schärfen als Kränkungen; Strauss verwirrte die dann folgende Funkstille. Noch knapp vier Jahrzehnte später, als er Almas Buch las und mit Notizen versah, gelang es ihm nicht, den ehemaligen Kollegen zu verstehen. »Alles nicht wahr13«, schrieb er neben die Schilderung seines Verhaltens in Graz.

»Strauss und ich graben von verschiedenen Seiten her in unsern Schachten desselben Berges14«, sagte Mahler einmal. »Wir werden uns schon treffen.« Beide betrachteten Musik als ein Medium des Konflikts, als ein Schlachtfeld der Extreme. Sie schwelgten in den ungeheuren Klängen, die ein hundertköpfiges Orchester hervorbringen kann, doch sie setzten dabei auch Energien des Zerfalls und Zusammenbruchs frei. Die heroischen Erzählungen der Romantik des 19. Jahrhunderts, von Beethovens Symphonien bis hin zu Wagners Musikdramen, endeten unweigerlich mit dem hellen Aufstrahlen von Transzendenz, mit einem spirituellen Triumph. Mahler und Strauss hingegen erzählten Geschichten, die eher kreisförmig angelegt waren, und stellten dabei häufig die Möglichkeit eines wahrhaft glücklichen Endes in Frage.

Beide unterstützten die Musik des anderen demonstrativ. Strauss wurde 1901 Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, und seine erste größere Amtshandlung war es, Mahlers Dritte Symphonie ins Programm der nächsten Festspiele zu nehmen. In den folgenden Jahren wurden Mahlers Werke dort so häufig gespielt, dass einige Kritiker die Organisation in »Allgemeiner Deutscher Mahlerverein15« umtauften. Andere bezeichneten die Festspiele als »Alljährlichen Deutschen Karneval der Kakophonie«. Mahler seinerseits bewunderte die Salome. Strauss hatte ihm den Klavierauszug ein Jahr zuvor in einer Klavierhandlung16 in Straßburg vorgespielt und -gesungen, während Passanten die Ohren ans Schaufenster pressten, um mitzuhören. Salome versprach einer der Höhepunkte seiner Intendanz in Wien zu werden, doch die Zensoren schreckten vor einer Oper zurück, in der biblische Figuren Unaussprechliches tun. Der wütende Mahler erging sich in Andeutungen, dass seine Tage in Wien nun gezählt seien. Im März 1906 schrieb er an Strauss: »Sie glauben gar nicht17, welchen Ärger ich bereits in dieser Sache gehabt habe und (unter uns gesagt) welche Consequenzen unter Umständen für mich daraus entstehen werden.«

Und so kam die Salome nach Graz, in eine elegante Stadt von 15 100 Einwohnern, die Hauptstadt der eher ländlichen Steiermark. Das Stadttheater inszenierte die Oper auf Anregung des Musikkritikers Ernst Decsey, eines Bundesgenossen von Mahler, der die Theaterleitung überzeugte, damit einen Skandalerfolg landen zu können. In seiner Autobiografie Musik war sein Leben schrieb Decsey: »Alsbald entstand große Aufregung in der Stadt. Parteiungen, Spaltungen. Wirtshausphilosophen schwirrten neugierig um das Geschehen im Opernhaus herum … Aus der Provinz kamen Besucher, aus Wien Kritiker, Presseleute, Berichter, Fremde … drei mehr als ausverkaufte Häuser. Die Portiers stöhnten, die Hoteliers griffen nach ihren Safeschlüsseln.18« Der Kritiker heizte die Erregung mit einem Vorschauartikel an, in dem er Strauss’ »Klangfarbenwelt19«, seine »Polyrhythmik und Polyphonie«, »die Sprengung der Enge der alte Tonalität« und seine Suche nach dem »Fêtischen Ideal einer Omni-Tonalität« pries.

Als es dämmerte, erschienen Mahler und Strauss endlich am Opernhaus, nachdem sie ihr Chauffeur im Auto eilig zurück in die Stadt gebracht hatte. Im Foyer wogte das Publikum hin und her – förmlich aufgeladen von nervöser Anspannung20. Das Orchester spielte einen Tusch, als Strauss zum Pult schritt, und die Zuschauer applaudierten stürmisch. Dann senkte sich Stille über den Zuschauerraum, eine Klarinette spielte eine sanft sich schlängelnde Tonleiter, und der Vorhang hob sich.

Im Matthäusevangelium tanzt die Prinzessin von Judäa für ihren Stiefvater Herodes und verlangt als Belohnung den Kopf Johannes’ des Täufers. Sie taucht an verschiedenen Stellen der Operngeschichte auf, wobei ihre anstößigen Seiten meist unterschlagen werden. Strauss’ unerschrocken moderne Nachdichtung stützt sich auf Oscar Wildes Theaterstück Salomé aus dem Jahr 1891, in dem die Prinzessin den Körper des Täufers schamlos erotisiert und am Ende gar der Nekrophilie frönt. Als Strauss Hedwig Lachmanns Übersetzung des Stückes las – in der Salome ihren französischen Akzent verliert –, beschloss er sofort, es wörtlich zu vertonen und nicht erst in Verse setzen zu lassen. Neben die erste Zeile, »Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht«, notierte er sich die Tonart, die er verwenden wollte: cis-Moll21. Doch das sollte ein ganz anderes cis-Moll werden, als man es von Bach oder Beethoven kannte.

Strauss war ein Meister der Anfänge. 1896 schrieb er den – nach den schicksalhaften ersten Takten von Beethovens Fünfter – womöglich berühmtesten Anfang der Musikgeschichte: den »Sonnenaufgang« aus Also sprach Zarathustra, den Stanley Kubrick später so wirkungsvoll in seinem Film 2001 – Odyssee im Weltraum einsetzte. Diese Passage zieht ihre kosmische Kraft aus gewissen natürlichen Klanggesetzen. Wenn man eine Saite anschlägt, die auf ein tiefes C gestimmt ist, sie dann in der Mitte niederdrückt und wiederum anschlägt, erhält man das nächsthöhere C. Dieses Intervall ist eine Oktave. Weitere regelmäßige Unterteilungen ergeben die Quinte (von C nach G), die Quarte (vom G zum C darüber) und die große Terz (von C zu E). Diese Tonsprünge bilden die untersten Stufen der Naturton- oder Obertonreihe, welche wie die Farben des Regenbogens bei jeder angeschlagenen Saite durchschimmern. Diese Intervalle sind auch die Eröffnung des Zarathustra und vereinigen sich dort zu einem strahlenden C-Dur-Akkord.

Salome, neun Jahre nach Zarathustra geschrieben, beginnt völlig anders, in großer Beweglichkeit, im Fluss. Die ersten Töne auf der Klarinette sind im Grunde nur eine aufsteigende Tonleiter, doch sie ist in der Mitte geteilt: Die erste Hälfte ist Cis-Dur, die zweite G-Dur; aus verschiedenen Gründen eine verstörende Eröffnung. Zunächst bilden die Noten Cis und G das »Tritonus« genannte Intervall, klanglich eine übermäßige Quarte oder um einen Halbton verminderte Quinte. (Auch Leonard Bernsteins Arie »Maria« beginnt mit einem Tritonus, der sich zur reinen Quinte auflöst.) Dieses Intervall hat dem menschlichen Ohr lange Unbehagen bereitet; Gelehrte nannten es »diabolus in musica«, den Teufel in der Musik.

In der Salome-Tonleiter werden nun nicht bloß zwei Töne, sondern zwei Tonarten, zwei gegensätzliche harmonische Sphären einander gegenübergestellt. Von Anfang an werden wir in eine Umgebung geworfen, wo Körper und Ideen frei flottieren, wo Gegensätze sich begegnen. Der glitzernde Trubel der Großstadt klingt an: Das elegante Gleiten der Klarinette ahnt die jazzige Figur voraus, die Gershwins Rhapsody in Blue eröffnen wird. Die Tonleiter weist auch auf das Zusammentreffen unversöhnlicher Weltanschauungen hin – immerhin spielt Salome im Schnittpunkt der römischen, jüdischen und der frühchristlichen Gesellschaft. Doch vor allem versetzt uns diese kleine Notenfolge in die Gedankenwelt einer Figur, die alle Widersprüche ihrer Umgebung zeigt.

Der erste Teil der Oper konzentriert sich auf die Konfrontation zwischen Salome und dem Propheten Jochanaan: sie das Sinnbild unsteter Sexualität, er das Symbol asketischer Rechtschaffenheit. Sie will ihn verführen, er schreckt zurück und verflucht sie, und das Orchester drückt seinen faszinierten Abscheu mit einem Zwischenspiel in cis-Moll aus – in Jochanaans strengem Habitus, aber in Salomes Tonart.

Dann betritt Herodes die Bühne. Der Tetrarch ist ein Spiegel moderner Neurosen, ein Sinnenmensch, der sich nach moralischem Lebenswandel sehnt, und in seinen musikalischen Themen überlappen die Stilrichtungen, schwanken die Stimmungen. Er tritt auf die Terrasse; sucht nach der Prinzessin; starrt den Mond an, der »wie ein betrunkenes Weib … durch Wolken taumelt«; befiehlt, Wein zu bringen, rutscht in einer Blutlache aus, stolpert über die Leiche eines Soldaten, der Selbstmord begangen hat; ihn fröstelt, er spürt einen Windhauch – durch die Luft weht eine Ahnung von schlagenden Flügeln. Es wird wieder ruhiger; dann wieder Wind, weitere Halluzinationen. Das Orchester spielt Walzerfragmente, expressionistische Dissonanzcluster, impressionistische Klangwogen. In einer turbulenten Zwischenepisode streiten fünf jüdische Gelehrte an Herodes’ Hof über die Bedeutung der Prophezeiungen des Täufers; zwei Nazarener halten ihnen den christlichen Standpunkt entgegen.

Nachdem Herodes seine Stieftochter überredet hat, den Schleiertanz vorzuführen, tanzt sie zu einem orchestralen Zwischenspiel, das mit seinen stampfenden Rhythmen und seinem pseudoorientalischen Exotismus beim ersten Hören enttäuschend vulgär klingt. Als Mahler Salome hörte, fand er, sein Kollege habe die Gelegenheit verschenkt, den musikalischen Höhepunkt der Oper zu schaffen. Aber Strauss wusste sicherlich, was er tat: Dies ist die Musik, die Herodes gefällt, und sie dient als kitschige Folie für die folgenden Grausamkeiten.

Salome fordert nun den Kopf des Propheten, und Herodes versucht in plötzlicher panischer Gottesfurcht, ihr diese Idee auszureden. Sie beharrt. Der Henker bereitet sich vor, den Täufer in seinem Kellerverlies zu enthaupten: Jetzt wird der Musik vollends der Boden entzogen. Tonloses Grummeln der großen Trommel und erstickte Schreie der Kontrabässe weichen einem gewaltigen Tosen des gesamten Orchesters.

Der Höhepunkt: Der Kopf Johannes’ des Täufers liegt auf einem Silbertablett vor Salome. Nachdem Strauss uns mit bis dahin ungekannten Dissonanzen verstört hat, verwirrt er uns nun mit schlichten Akkorden nekrophiler Glückseligkeit. So morbide das Material auch sein mag, es ist immer noch eine Liebesgeschichte, und der Komponist erweist diesen Gefühlen die Ehre. »Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes«, singt Salome. Herodes erschrickt vor dem Schauspiel, das er durch seine eigene inzestuöse Lust angeregt hat. »Verbergt den Mond, verbergt die Sterne!«, keucht er. »Es wird Schreckliches geschehn!« Er wendet sich ab und geht die Palasttreppe hinauf. Der Mond folgt seinem Befehl und versteckt sich hinter Wolken. Die tieferen Blech- und Holzbläser erzeugen einen erstaunlichen Klang: Das Eingangsmotiv der Oper wird – mit einer Halbtonveränderung – zu einem einzigen drohenden Akkord zusammengezogen. Darüber beginnen die Klarinetten und Flöten mit einem penetrant sich dehnenden Triller. Salomes Liebesthema erhebt sich wieder. Im Augenblick des Kusses werden zwei gewöhnliche Akkorde ineinander verschränkt und vermischen sich zu einer kurzen Acht-Ton-Dissonanz.22

Der Mond tritt wieder aus den Wolken. Herodes dreht sich oben am Treppenabsatz um und schreit: »Man töte dieses Weib!« Das Orchester versucht, mit einem Finale in c-Moll die Ordnung wiederherzustellen, steigert damit aber nur den Tumult: Die Hörner spielen schnelle Figuren, die zu einem Heulen verschwimmen, die Pauken schlagen eine chromatische Vier-Ton-Folge, die Holzblasinstrumente kreischen in hohen Lagen. Im Grunde endet die Oper mit acht Takten Lärm.

Das Publikum jubelte begeistert – das war das eigentlich Schockierende. »Satanischeres und Artistischeres hat die deutsche Opernbühne noch nicht gesehen«, schrieb Decsey bewundernd.23 Strauss hielt den Rest des Abends im »Hotel Elefant« Hof, und die Gesellschaft dort brachte ihn zum ersten und einzigen Mal mit Puccini, Mahler und Schoenberg zusammen. Als jemand erklärte, er würde sich lieber erschießen, als den Part der Salome einzustudieren, entgegnete Strauss zur allgemeinen Erheiterung: »Ich auch.«24 Am nächsten Tag schrieb der Komponist an seine Frau Pauline, die daheim in Berlin geblieben war: »… es regnet und ich sitze auf der Gartenterrasse des Hotels, um Dir zu berichten, dass ›Salome‹ sehr gut gegangen, ein Riesenerfolg, die Leute applaudierten – noch 10 Minuten nachdem der eiserne Vorhang gefallen war – etc. etc.«25

Salome wurde in 25 weiteren Städten aufgeführt: ein so durchschlagender Erfolg, dass Strauss die Kritik Kaiser Wilhelms II. mit einem Lachen abtun konnte. »Es tut mir leid, dass Strauss diese Salome komponiert hat«, soll der Kaiser gesagt haben, »ich habe ihn sonst sehr gern, aber er wird sich damit furchtbar schaden.«26 Strauss zitierte diese Äußerung gerne und fügte triumphierend hinzu: »Von diesem Schaden konnte ich mir die Garmischer Villa bauen!«

Im Zug zurück nach Wien gab Mahler seiner Verwunderung über den Erfolg des Kollegen Ausdruck. Er betrachtete Salome als bedeutendes und kühnes Werk – »eines der größten Meisterwerke unserer Zeit«27, sagte er später – und konnte nicht verstehen, wie es auf Anhieb ein solcher Publikumserfolg sein konnte. Für ihn waren Genialität und Popularität offenbar unvereinbar. Mit ihm im Abteil saß der steirische Autor Peter Rosegger. Nach Almas Zeugnis entgegnete Rosegger, als Mahler seine Zweifel äußerte, die Stimme des Volkes sei die Stimme Gottes – »Vox populi, vox Dei«28. Mahler fragte, ob er Volkes Stimme im gegenwärtigen Augenblick meine oder im Laufe der Zeit. Darauf schien niemand eine Antwort zu wissen.

Die jüngeren Musiker aus Wien waren zwar vom innovativen Aspekt der Musik begeistert, doch beäugten sie Strauss’ Talent zur Unterhaltung misstrauisch. Eine Gruppe, zu der auch Alban Berg gehörte, traf sich in einem Restaurant, um das Gehörte zu diskutieren.29 Sie könnten dabei gut die Worte gesprochen haben, die Adrian Leverkühn im Doktor Faustus über Strauss sagt: »Was für ein begabter Kegelbruder! Der Revolutionär als Sonntagskind, keck und konziliant. Nie waren Avantgardismus und Erfolgssicherheit vertrauter beisammen. Affronts und Dissonanzen genug, – und dann das gutmütige Einlenken, den Spießer versöhnend und ihn bedeutend, dass es so schlimm nicht gemeint war … Aber ein Wurf, ein Wurf …«30 Was Adolf Hitler angeht, so ist nicht sicher, ob er überhaupt dabei war; vielleicht hat er es hinterher nur aus unerfindlichen Gründen behauptet. Aber irgendetwas von dieser Oper ist ihm offenbar im Gedächtnis geblieben.

Die österreichische Premiere der Salome war nur ein Ereignis in einer dicht gepackten Spielzeit, doch es erhellte schlaglichtartig eine Musikwelt an der Schwelle traumatischer Veränderungen. Vergangenheit und Zukunft kollidierten; in einer Nacht zogen Jahrhunderte vorüber. Mahler sollte im Jahr 1911 sterben, und es schien, als würde die Romantik mit ihm begraben. Puccinis Turandot, bei seinem Tod 1924 noch unvollendet, beendete mehr oder weniger die glorreiche italienische Operngeschichte, die im Florenz des ausgehenden 16. Jahrhunderts begonnen hatte. Schoenberg beschwor 1908 und 1909 erschreckende Klänge herauf, die ihn der Vox populi für immer entfremdeten. Hitler ergriff 1933 die Macht und versuchte, ein Volk auszulöschen. Und Strauss erreichte ein hohes Alter und sah ein ganz neues Zeitalter heraufdämmern. »Ich habe mich tatsächlich überlebt«, sagte er im Jahr 1948.31 Als er geboren wurde, war Deutschland noch keine geeinte Nation, und Wagner hatte seinen Ring des Nibelungen noch nicht vollendet. Als Strauss starb, war Deutschland in Ost- und Westzone geteilt, und amerikanische Soldaten pfiffen auf den Straßen »Some Enchanted Evening«.

Richard I. und Richard III.

Die verschlafene deutsche Stadt Bayreuth ist der Ort, an dem das 19. Jahrhundert ewig aufs Neue ersteht. Hier beaufsichtigte Wagner im Jahr 1876 die Eröffnung seines Festspielhauses und die erste vollständige Aufführung seines vierteiligen Rings. Die Kaiser von Deutschland und Brasilien, die Könige Bayerns und Württembergs und mindestens ein Dutzend Erzherzöge, Herzöge, Kronprinzen und Prinzen nahmen an den Feierlichkeiten teil, dazu führende Komponisten verschiedener Länder – Liszt, Tschaikowski, Grieg, Gounod – und Journalisten aus aller Welt. Die New York Times berichtete drei Tage nacheinander auf der ersten Seite. Tschaikowski, nicht gerade ein Anhänger Wagners, war vom Anblick des klein gewachsenen, fast zwergenhaften Komponisten gefesselt32, der mit seiner Kutsche direkt hinter dem deutschen Kaiser herfuhr: nicht als Diener, sondern als Gleichrangiger unter den Herrschern der Welt.

Bayreuths Illusion kultureller Allmacht wird jeden Sommer während der alljährlichen Festspiele aufrecht erhalten, wenn die Cafés voller Menschen sind, die sich über Feinheiten des Ring-Librettos ereifern, wenn einem die Züge des Komponisten in beinahe jedem Schaufenster begegnen, wenn die Klavierauszüge der Opern stapelweise auf Tischen vor den Buchhandlungen liegen. Für ein paar Wochen im Juli und August ist Wagner wieder das Zentrum des Universums.

Bis zur Erfindung des Kinos gab es keine erstaunlichere öffentliche Unterhaltung als eine Wagner-Oper. Tristan, die Meistersinger und der Ring waren Werke, deren Breite und Tiefe das Bewusstsein des Zuhörers erweiterten und die jedes andere Kunstwerk ihrer Zeit turmhoch überragten. Trotz der archaischen Kulissen und Requisiten, der Ringe, Schwerter und der Zauberei, präsentierte der Ring eine imaginäre Welt gleicher psychologischer Finesse wie die Romane eines Lew Tolstoi oder eines Henry James. Letztlich ist der Ring die Geschichte von Hochmut und Fall: Wotan, der Herr der Götter, verliert die Kontrolle über sein Reich und versinkt im »Gefühl seiner Ohnmacht«. Er erinnert an das Oberhaupt einer großbürgerlichen Familie, deren Lebensgrundlage durch genau die modernisierenden Kräfte zerstört wird, die sie selbst auf den Plan gerufen hat.

Noch auffälliger sind die Implikationen in Wagners letztem Bühnenwerk Parsifal, das im Sommer 1882 in Bayreuth seine Uraufführung erlebte. Die äußere Handlung wirkt verstaubt, womöglich gar kindisch: Der »reine Narr« Parsifal kämpft mit dem Zauberer Klingsor, nimmt ihm die heilige Lanze ab, die einst Christi Seite öffnete, und heilt damit die Apathie, welcher die Gralsritter verfallen sind. Doch das mystische Brimborium des Parsifal sprach offenbar am Ende des Jahrhunderts keimende Sehnsüchte der Zuhörer an, und der politische Subtext – Wagners sieche Ritter lassen sich als Allegorie auf die degenerierte westliche Welt lesen – nährte die Phantasien der reaktionären Kräfte. Die Musik selbst öffnet eine Tür ins Jenseits. Sie kristallisiert sich gleichsam schwerelos aus der Luft, verfestigt sich zu felsenschwerer Masse, löst sich wieder auf. »Zum Raum wird hier die Zeit«, singt der weise Ritter Gurnemanz, als er Parsifal den Weg zum Gralstempel weist, und glockengleich klingen vier Töne hypnotisch durchs gesamte Orchester.

Im Jahr 1906, 23 Jahre nach seinem Tod, war Wagner zu einem kulturellen Koloss geworden, und sein Einfluss war nicht nur in der Musik, sondern auch in der Literatur, im Theater und in der Malerei zu spüren. Kultivierte Jugendliche lernten seine Libretti auswendig, so wie in späteren Zeiten amerikanische Studenten Bob Dylan rezitieren konnten. Antisemiten und Ultranationalisten betrachteten Wagner als ihren ureigenen Propheten, doch er war Antrieb für fast jede größere politische und ästhetische Bewegung der Zeit: den Liberalismus (Theódore de Banville sagte, Wagner sei »ein Demokrat, ein neuer Mensch, der für alle Menschen schöpfen will«33), die Boheme (Baudelaire feierte den Komponisten als Träger einer »Gegenreligion, einer satanischen Religion«34), afroamerikanische Aktivisten (eine der Erzählungen in W. E. B. Du Bois’ Die Seelen der Schwarzen handelt von einem jungen Schwarzen, der kurze Zeit Hoffnung aus dem Lohengrin schöpft), den Feminismus (M. Carey Thomas, die Präsidentin der Frauenuniversität Bryn Mawr, sagte, beim Lohengrin habe sie sich »ein wenig so gefühlt, wie ich wirklich bin«) und sogar den Zionismus (Theodor Herzl formulierte seine erste Vision eines Judenstaates nach dem Besuch einer Tannhäuser-Aufführung).

Der englische Komponist Edward Elgar studierte die Partituren des Meisters mit verzweifelter Inbrunst und schrieb in seine Ausgabe des Tristan: »Dies Buch enthält … das Beste, und zwar das gesamte Beste aus Dieser Welt und der Nächsten.«35 Irgendwie gelang es Elgar, den Wagnerschen Apparat – die widerhallenden Leitmotive, die fließenden chromatischen Harmonien, die samtige Orchestrierung – zur ikonischen Darstellung des britischen Empires auf dem Höhepunkt seiner Macht zu verwenden. Das brachte ihm internationale Anerkennung ein, wie sie englische Komponisten seit Jahrhunderten nicht mehr genossen hatten; nach einer Aufführung seines Oratoriums The Dream of Gerontius im Jahr 1902 pries Strauss Elgar als den »ersten englischen Progressiven«36.

Nikolai Rimski-Korsakow durchstöberte Wagners Werke in Russland nach brauchbarem Material und ließ den Rest links liegen; in der Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch, der Geschichte einer magischen Stadt, die immer dann verschwindet, wenn sie angegriffen wird, klingen die Glocken aus dem Parsifal in endlosen Schleifen, verwoben mit einer komplizierten neuen Harmoniesprache, die den jungen Strawinsky aufhorchen ließ. Sogar Sergei Rachmaninow, der von seinem Vorbild Tschaikowski eine gesunde Wagner-Skepsis geerbt hatte, lernte aus Wagners Orchestrierungen, wie man eine slawische Melodie mit einem akustischen Heiligenschein versieht.

Puccini ersann eine besonders raffinierte Lösung des Wagnerschen Problems. Wie viele Vertreter seiner Generation lehnte er mystisch-mythische Themen der Sorte Parsifal ab; stattdessen folgte er Pietro Mascagni und Ruggero Leoncavallo, den Komponisten der Cavalleria rusticana und der Pagliacci, in die neue Richtung des Verismo, in der sich populäre Weisen mit donnernder Orchestrierung verbanden und ein Kaleidoskop zeitgenössischer Charaktere – Prostituierte, Verbrecher, Straßenkinder, ein berühmter eifersüchtiger Clown – die Bühne bevölkerte. An der Oberfläche der späteren Puccini-Opern klingt fast nichts eindeutig nach Wagner. Der Einfluss ist eher unterschwellig: Man spürt ihn an der Art, wie Melodien sich aus dem Gewebe der Orchesterstimmen lösen, wie sich Motive organisch von einer Szene zur anderen entwickeln: Wenn Wagner im Ring Götter zu normalen Menschen werden ließ, so tat Puccinis La Bohème, zuerst im Jahr 1896 aufgeführt, das Gegenteil: Sie verleiht einer sympathisch heruntergekommenen Gesellschaft von Bohemiens mythische Dimensionen.

Der beredteste Kritiker Wagnerscher Selbsterhöhung war ein großspuriger deutscher Philosoph – Friedrich Nietzsche. In der Jugend noch fanatischer Wagnerianer, erlebte der Autor von Also sprach Zarathustra eine negative Erleuchtung, als er sich ins ästhetische und theologische Dickicht des Parsifal vertiefte. Er kam zu dem Schluss, Wagner verkleide sich als »ein Orakel, ein Priester, ja mehr als ein Priester, eine Art Mundstück des ›An-Sich‹ der Dinge, ein Telephon des Jenseits, – er redete fürderhin nicht nur Musik, dieser Bauchredner Gottes, – er redete Metaphysik.«37 In seinen späteren Schriften, am heftigsten im Essay Der Fall Wagner, erklärte Nietzsche, die Musik müsse von teutonischer Schwere befreit und zu den volkstümlichen Wurzeln zurückgeführt werden. »Il faut méditerraniser la musique«, schrieb er.38 Bizets Carmen mit ihrer Mischung aus Opéra-comique in der Form und rohem, realistischem Inhalt wurde als neues Ideal hingestellt.

Als Nietzsche 1888 Der Fall Wagner schrieb, war diese »Mediterranisierung« längst im Gange. An der Spitze der Bewegung standen natürlich französische Komponisten, deren angeborene Abneigung gegen deutsche Kultur durch die Niederlage des Landes im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 noch verstärkt wurde. Emmanuel Chabrier präsentierte seine Rhapsodie España, ein Festival mediterraner Atmosphäre. Gabriel Fauré stellte die erste Version seines Requiem mit seinen anrührend einfachen und reinen Harmonien fertig. Erik Satie schrieb die Gymnopédies, Oasen der Stille. Und Claude Debussy suchte in den Themen eines Verlaine oder eines Baudelaire nach einer neuen musikalischen Sprache.

Auch Wagner selbst wollte dem Gigantismus entkommen, für das sein Werk irgendwann stand. »Ich habe unsrer modernen Kunst an den Puls gefühlt und weiß, dass sie sterben wird!«, schrieb er seinem Kampfgefährten Liszt 1850. »Dies erfüllt mich aber nicht mit Trübsinn, sondern mit Freude … Der monumentale Character unserer Kunst wird verschwinden, das Kleben und Hangen an der Vergangenheit, die egoistische Sorge für die Dauer und möglichste Unsterblichkeit werden wir von uns werfen; wir werden vergangen – vergangen, zukünftig – zukünftig sein lassen, und nur in dem Heute, in der vollen Gegenwart leben und dafür schaffen.«39 Dieser populistische Ehrgeiz war in der Musiktechnologie der Zeit selbst begründet, in der Größe der Orchester und der Kraft der Stimmen. Wie Mahler später erklärte: »Weil wir, um in den übergroßen Räumen unserer Konzertsäle und Operntheater von Vielen gehört zu werden, auch einen großen Lärm machen müssen.«40

Richard Strauss – »Richard III.«41, wie der Dirigent Hans von Bülow ihn nannte, womit er Richard II. übersprang – wuchs beinahe buchstäblich im Schatten Wagners auf. Sein Vater, der Hornvirtuose Franz Strauss, spielte im Münchner Hoforchester, das Wagners Mäzen König Ludwig II. unterstand. So hatte der ältere Strauss teil an den Uraufführungen des Tristan, der Meistersinger, des Parsifal und der ersten beiden Teile des Rings. Vater Strauss war jedoch musikalisch ein hartnäckiger Reaktionär, für den Wagners Spektakel dem Vergleich mit der Wiener Klassik nicht standhielten. In seiner Jugend übernahm Richard die Vorurteile seines Vaters anstandslos und sagte einmal: »Du kannst sicher sein, in zehn Jahren weiß kein Mensch mehr, wer Richard Wagner ist.«42 Doch trotz seiner Kritik an Wagner erkannte der jugendliche Komponist die harmonischen Kniffe, die er sich bald zu eigen machen sollte. So spottete er zum Beispiel über eine Passage in der Walküre, in der sich die Akkorde G und Cis gegenüberstehen – die gleichen Tonarten, die auf der ersten Seite der Salome-Partitur verschränkt werden.43

Franz Strauss war ein verbitterter, jähzorniger, gewalttätiger Mensch.44 Seine sanftmütige und nervöse Frau Josephine trieb er schließlich in den Wahnsinn, sie landete in einer Anstalt. Ihr Sohn entschloss sich, wie viele Menschen mit schwierigem familiären Hintergrund, immer eine kühle, gefasste Fassade zu wahren, hinter der jedoch eigenwillige Feuer loderten. 1888 komponierte er im Alter von 24 Jahren das Werk, das ihm zum Durchbruch verhalf – die Tondichtung Don Juan, die viel über ihn verriet. Der Held ist ebender Lüstling, der auch in Mozarts Don Giovanni zur Hölle fährt. Die Musik zeichnet seinen gesetzlosen Geist mit sprunghaften Rhythmen und abrupten Wechseln; einfache Melodien gleiten über kraftvolle Dissonanzen. Doch unter dieser kraftstrotzenden Oberfläche schwingt auch ein Hauch Nihilismus mit. Die Version der Geschichte, die Strauss als Quelle verwandte – ein Versdrama von Nikolaus Lenau –, deutet an, dass der promiske Don Juan nicht in Verdammnis endet, sondern eher ausgebrannt ist: »… der Brennstoff ist verzehrt / und kalt und dunkel ward es auf dem Herd.« Auch Strauss’ Finale ist eher knapp und harsch: Die Geigen huschen eine Tonleiter hinauf, ein leiser Trommelwirbel, auf verschiedene Instrumente verteilte, hohl hallende Akkorde, drei dumpfe Schläge und Stille.

Don Juan wurde unter dem Einfluss des Komponisten und Philosophen Alexander Ritter geschrieben – einer der vielen Westentaschen-Wagners, die das Kaiserreich bevölkerten. Um 1885 hatte Ritter den jungen Strauss in die »Neue Deutsche Schule« gezogen, die im Geiste Liszts und Wagners die klar geregelten Strukturen der Wiener Tradition – erstes Thema, zweites Thema, Exposition, Durchführung etc. – hinter sich ließen und stattdessen eine freie, von Augenblick zu Augenblick streifende, poetisch entflammte Erzähllinie bevorzugten. Strauss freundete sich außerdem mit Wagners Witwe Cosima an, und es wurde gemunkelt, er wäre ein passender Ehemann für des Meisters Tochter Eva.

1893 vollendete Strauss seine erste Oper, Guntram. Wie man es von einem jungen Wagnerianer erwarten durfte, schrieb er das Libretto selbst. Das Szenario erinnerte an die Meistersinger: Ein mittelalterlicher Troubadour rebelliert gegen eine Sangesbruderschaft, weil deren Regeln zu streng für seinen frei schweifenden Geist sind. In diesem Fall fehlt der Held nicht musikalisch, sondern moralisch – Guntram tötet einen despotischen Fürsten und verliebt sich in die Frau des Tyrannen. In Strauss’ ursprünglicher Fassung erkennt Guntram am Ende, dass er gegen den Geist seines Ordens verstoßen hat, auch wenn seine Tat sich rechtfertigen lässt, und unternimmt daher eine Bußwallfahrt ins Heilige Land.

Doch beim Schreiben der Oper entwickelte Strauss ein anderes Finale. Anstatt sich dem Urteil des Ordens zu unterwerfen, kehrt Guntram nun der Bruderschaft den Rücken, ebenso seiner Geliebten und dem Gott der Christenheit. Diese Neuorientierung seines Protegés beunruhigte Ritter zutiefst, er fand, die Oper sei nun »unmoralisch« und Wagners Geist untreu geworden: Kein wahrer Held würde sich von seiner Gemeinschaft lossagen. Doch Strauss ließ sich nicht umstimmen. Guntrams Orden, entgegnete er Ritter, habe einen unklugen ethischen Kreuzzug mit den Mitteln der Kunst führen wollen und Religion und Kunst zu vereinen gesucht. Das war auch Wagners Mission; für Strauss ein utopischer Plan, »der schon den Todeskeim in sich trägt«.45

Auf der Suche nach einer Alternative zum Wagnertum stieß Strauss auf den anarchistischen Denker Max Stirner, der Anfang des 19. Jahrhunderts in seinem Buch Der Einzige und sein Eigentum ausgeführt hatte, dass jede Form der organisierten Religion ebenso wie jede organisierte Gesellschaft das Individuum in Illusionen von Moral, Pflicht und Gesetz gefangen hält. Für Strauss war anarchistischer Individualismus ein Weg, sich von den stilistischen Scharmützeln seiner Zeit zu distanzieren. Beinahezitate aus Der Einzige und sein Eigentum finden sich an verschiedenen Stellen des Guntram-Librettos. Stirner kritisiert den »schönen Traum« des liberalen Menschheitsbildes; Guntram verwendet denselben Ausdruck und setzt verächtlich hinzu: »Träumet fort, ihr Guten, von der Menschheit Heil!«

Bei der Premiere 1894 fiel Guntram durch, vor allem, weil die Orchestrierung die Singstimmen übertönte, doch auch das amoralische Ende könnte für Unwillen gesorgt haben. Strauss reagierte feindselig auf die Ablehnung und erklärte den »Krieg gegen alle Mäßigkeits-Apostel«46, wie der Kritiker und Nietzsche-Verehrer Arthur Seidl wohlwollend im Jahr 1896 schrieb. Eine zweite Oper hatte den Schelm Till Eulenspiegel als Gegenspieler der Bürger von Schilda feiern sollen, der »die Philister verhöhnt, / der Freiheit frönt, / gegen Dummheit wettert, / die Natur vergöttert.«47 Dieses Projekt nahm nie Gestalt an, doch die Gedanken fanden Eingang in die Tondichtung Till Eulenspiegels lustige Streiche, das voller herrlich unverschämter Töne steckt – die Violinen tremolieren wie Stehgeiger im Kaffeehaus; das Blech trillert, schnaubt und schleift ungehörig von einer Note zur nächsten; Klarinetten quieken hohe Töne, wie man sie von Hochzeitskapellen kennt.

Bei seinen Liedern legte Strauss Wert darauf, Dichter von eher zweifelhaftem Ruf zu vertonen – darunter Richard Dehmel, wegen seines Eintretens für die freie Liebe berüchtigt; Karl Henckell, in Deutschland wegen offen sozialistischer Haltung verboten; Oskar Panizza, inhaftiert wegen »Störung der Religion, begangen durch die Presse« (er hatte Parsifal als »eine geistige Kost für Päderasten« beschrieben)48; und John Henry Mackay, den Biografen Max Stirners und Autor von Die Anarchisten, der unter dem Pseudonym »Sagitta« später Bücher und Gedichte verfasste, in denen die Knabenliebe gefeiert wurde.

Für den Rest der 1890er-Jahre und noch in das 20. Jahrhundert hinein verlegte sich Strauss auf symphonische Dichtungen, die vordergründig wegen ihrer lebendigen Tonfarben geschätzt wurden; der erste Strahl des Sonnenaufgangs bei Also sprach Zarathustra, die blökenden Schafe im Don Quixote, die hektische Schlachtenszene in Ein Heldenleben. Debussy kommentierte vorausschauend, Ein Heldenleben sei »ein Bilderbuch, das gleiche wie die Kinematografie«49. Dabei verfolgte Strauss die ganze Zeit das Thema, das auch dem Guntram zugrunde lag, nämlich den Kampf des Einzelnen gegen das Kollektiv. Für das Individuum scheint dieser Kampf unweigerlich mit Niederlage, Resignation oder Rückzug zu enden. Die meisten der Werke beginnen mit heroischen Phrasen und enden mit dem allmählichen Verstummen. Heutige Strauss-Exegeten wie Bryan Gilliam, Walter Werbeck und Charles Youmans weisen nach, dass der Komponist sich den transzendenten Idealen der Romantik mit einem philosophischen Skeptizismus näherte, den er von Schopenhauer und Nietzsche übernommen hatte.50 Das Wagnertum implodiert und wird zu einem Schwarzen Loch der Ironie.

Es gibt jedoch im Strauss’schen Universum auch andere Stimmen, und meist sind das die weiblichen. Immer wieder hat es die Hörer verblüfft, dass ein wortkarger männlicher Komponist so kraftvolle, vielschichtige und sympathische Frauenfiguren erschaffen kann; die Erklärung könnte darin liegen, dass Strauss sich so sehr seiner manchmal herrischen und schwierigen, aber unbedingt loyalen Frau Pauline unterordnete. Seine Opernheldinnen vertreten ihre Ideen und Wünsche offen und geradlinig. Die Männer auf der Bühne hingegen wirken oft nicht wie eigenständige Charaktere, sondern wie Anhängsel der Frauen, wie sexuelle Trophäen gar. Männer in Machtpositionen sind oft unbeständig, hinterhältig oder beschränkt. In der Salome ist Herodes nichts als ein Hysteriker, der sich heuchlerisch mit jüdischen und christlichen Theologen umgibt und seine lüsterne Gier auf die jugendliche Stieftochter nur einen Augenblick vergisst, als er sich über die Schönheit einer männlichen Leiche auslässt. Johannes der Täufer redet zwar rechtschaffen und robust, doch Strauss erklärte später, der Prophet solle eigentlich eine lächerliche Figur sein, »ein Trottel51«. (Der Musikwissenschaftler Chris Walton entwarf die verführerische These, Salome sei eine heimliche Parodie auf den Hof Kaiser Wilhelms, der ebenso zu homosexuellen Skandalen wie zur sittenstrengen Prüderie neigte.52) In gewisser Weise ist Salome das psychisch gesündeste Mitglied der Familie; wie Lulu, die Heldin einer späteren Oper, gibt sie nicht vor, jemand anders zu sein als sie selbst.

Strauss präsentierte danach noch einen Ausbruch von Dissonanz und Neurose: Im Januar 1909 feierte Elektra in Dresden Premiere – sie basierte auf dem Stück von Hugo von Hofmannsthal, in dem der Fall des Hauses Agamemnon in einer Sprache erzählt wird, die an die Traumerzählungen Sigmund Freuds erinnert. Die Musik schwankt wiederholt am Abgrund dessen, was man später Atonalität nannte; die weit auseinander liegenden Akkorde, die sich in der Salome nur Funken sprühend streiften, prallen nun in langen Attacken aufeinander.

Doch weiter wollte Strauss nicht gehen. Noch bevor er die Arbeit an der Elektra begann, sagte er zu Hofmannsthal, dem Dichter und Bühnenautor, der sein literarischer Wegweiser werden sollte, er brauche neues Material.53 Hofmannsthal überzeugte ihn, an der Elektra weiterzuarbeiten, doch ihre nächste Zusammenarbeit, Der Rosenkavalier, zeitigte ein ganz anderes Ergebnis – eine Komödie aus dem Wien des 18. Jahrhunderts, getränkt von höchst kultivierter, ganz bewusster Melancholie, inspiriert von Mozarts Opern Die Hochzeit des Figaro und Così fan tutte. Der gleiche komplexe Geist von Nostalgie und Satire durchweht Ariadne auf Naxos, deren erste Version im Jahr 1912 uraufgeführt wurde; darin versucht ein überernster Komponist, eine große Oper zu komponieren, während um ihn herum die Possenreißer der Commedia dell’Arte alles auf den Kopf stellen.

»Ich war nie Revolutionär!«, sagte Arnold Schoenberg einmal. »In unserer Zeit war Strauss der einzige Revolutionär.«54 Doch letztlich passte zum Komponisten der Salome weder das Attribut »revolutionär« noch »reaktionär«. Sein im Grunde feststehender Status als »großer deutscher Komponist« wurde immer wieder infrage gestellt. Er schien zu flüchtig, vielleicht sogar zu feminin für die Rolle. »Die Musik des Herrn Richard Strauss ist ein Frauenzimmer, das seine natürlichen Mängel durch eine vollständige Beherrschung des Sanskrit ausgleicht«, schrieb Karl Kraus.55 Außerdem war Strauss zu viel am Geld gelegen, oder vielmehr zeigte er dieses Interesse zu deutlich. »[Er ist] ganz bestimmt eher eine Aktiengesellschaft als ein Genie«, notierte Kraus später.56

Und hatte Strauss nicht auch ein bisschen was Jüdisches an sich? So behauptete jedenfalls die antisemitische französische Zeitschrift La Libre parole.57 Es blieb nicht unbemerkt, dass Strauss die Gesellschaft jüdischer Millionäre suchte. Arthur Schnitzler bemerkte einmal mit zweideutiger Absicht zu Alma Mahler: »Wenn von den beiden, Gustav Mahler oder Richard Strauss, einer ein Jud ist, so ist es doch sicher … Richard Strauss!«58

Der Mahler

Berlin, wo Strauss in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts lebte, war die lauteste, hektischste Metropole Europas, die neoklassischen Wohnhäuser umgeben von Einkaufsstraßen, industrieller Infrastruktur, Arbeitervierteln, Verkehrsnetzen und Stromleitungen. Mahlers Wien war gemächlicher und kleinformatiger, ein imperiales Idyll. Die Stadt war bis ins kleinste Detail ästhetisiert; alles musste glitzern. Eine vergoldete Kuppel krönte Joseph Olbrichs Secession, den Tempel des Jugendstils. Blattgold umrahmte Gustav Klimts Porträts der Damen der Gesellschaft. Auf dem Dach von Otto Wagners strenger, fast modernistischer Postsparkasse reckten Göttinnen griechische Ringe in die Höhe. Mahler verlieh dieser schwelgerischen, mehrdeutigen Ära den vollkommenen musikalischen Ausdruck. Er wusste um die Risse, die sich in der Fassade der Stadt bildeten – jüngere Künstler wie Schoenberg wollten unbedingt die Fäulnis unter Wiens vergoldeter Oberfläche freilegen, doch er glaubte noch an die Fähigkeit der Kunst, die Gesellschaft zu verändern.

Mahlers episches Leben wird in Henry-Louis de La Granges ebenso epischer vierbändiger Biografie ausgebreitet. Wie so viele selbst ernannte Aristokraten stammte auch der zukünftige Herrscher der Wiener Musikwelt aus der Provinz – nämlich aus Iglau, einer Stadt an der Grenze zwischen Böhmen und Mähren. Seine Familie gehörte dort zur Gemeinschaft deutschsprachiger Juden, einer der vielen versprengten jüdischen Gemeinden im ländlichen Österreich-Ungarn – die Folge imperialer Vertreibung und Segregation. Mahlers Vater betrieb ein Gasthaus und eine Schnapsbrennerei; seine Mutter brachte vierzehn Kinder zur Welt, von denen nur fünf sie überlebten.

In der Familie herrschte meist eine gespannte Atmosphäre. Mahler erinnerte sich daran, einmal aus dem Haus gerannt zu sein, um einem Streit zwischen den Eltern aus dem Weg zu gehen. Auf der Straße hörte er eine Drehorgel die Melodie »Oh, du lieber Augustin« spielen. Diese Geschichte erzählte er Sigmund Freud während einer psychoanalytischen Sitzung in Form eines vierstündigen Spaziergangs. »Von dem Moment an hätten sich in seiner Seele tiefe Tragik und oberflächliche Unterhaltung unlösbar verknüpft, und die eine Stimmung zöge unweigerlich die andere mit sich«, notierte Freud.59

Mahler trat 1875 im Alter von 15 Jahren ins Wiener Konservatorium ein. Seine Dirigentenlaufbahn begann fünf Jahre später mit der Aufführung von Operetten in einem sommerlichen Kurbad, es folgte eine steile Karriere in europäischen Opernhäusern: Laibach (Ljubljana in Slowenien), Olmütz (Olomouc in der Tschechischen Republik), Kassel, Prag, Leipzig, Budapest und Hamburg. Fast unvermeidlich schien der Aufstieg in die höchste Position in der mitteleuropäischen Musikszene – Direktor der Wiener Hofoper –, auch wenn es hilfreicher Einflussnahme durch Johannes Brahms bedurfte. Diese Stelle anzutreten hieß, zum Katholizismus zu konvertieren – was Mahler offenbar begeistert tat, da er sich bereits in Iglau vom Judentum abgewandt hatte.

Strauss, der Mahler seit 1887 kannte, sorgte sich, sein Kollege könne sich womöglich überfordern. »Komponieren Sie denn gar nicht mehr?«, fragte er in einem Brief aus dem Jahr 1900. »Es wäre jammerschade, wenn Sie Ihre ganze künstlerische Energie, vor der ich allerdings die größte Bewunderung habe, an das undankbare Amt eines Theaterdirektors hin wendeten! Aus dem Theater ist nie u. nimmer ein ›Kunstinstitut‹ zu machen!«60

Doch genau das gelang Mahler in Wien. Er beauftragte den Maler Alfred Roller, optisch beeindruckende, dämmrig ausgeleuchtete Kulissen für das Standard-Opernrepertoire zu kreieren, und gab damit den Anstoß für die moderne Opernregie. Außerdem bestimmte er die Etikette des Opern- und Konzertbesuchs neu und gab ihm den bis heute vorherrschenden feierlichen, quasireligiösen Anstrich. In den Opernhäusern des 19. Jahrhunderts herrschte oft eine überbordende Stimmung; Mahler, der jede Geräuschbelästigung von außen verabscheute, warf die organisierten Anhängerschaften einzelner Sänger hinaus, beschränkte den Applaus zwischen einzelnen Stücken oder Sätzen, schüchterte schwatzende Konzertbesucher mit eisigen Blicken ein und zwang zu spät Kommende, im Foyer zu warten. Kaiser Franz Joseph, die Verkörperung des alten Wien, soll gesagt haben: »Ist Musik denn so eine ernste Sache? Ich dachte immer, sie soll die Menschen fröhlich machen.«61

Mahlers Komponistenkarriere schritt bedeutend langsamer voran. Seine Erste Symphonie wurde im November 1889 uraufgeführt, neun Tage nach Strauss’ Don Juan, doch während Strauss das Publikum sofort für sich gewinnen konnte, reagierte es auf Mahler mit einer Mischung aus Applaus, Buhrufen und Achselzucken. Mahlers Erste beginnt wie Strauss’ Zarathustra mit einem elementaren Brummen – sämtliche Streicher spielen ein A in unterschiedlicher Höhe. Dieser Ton wird 56 Takte durchgehalten, was der Harmonie eine Aura von Ewigkeit und Unveränderlichkeit verleiht, die an den Beginn des Rings erinnert. Auch das Thema aus absteigenden Quarten, das sich aus diesem urzeitlichen Summen entwickelt, hat etwas Wagnersches. Es ist das vereinende Element des ganzen Werkes, und als es in eine Durtonart transponiert wird, zeigt es eine ganz offensichtliche Ähnlichkeit mit dem Motiv der klingenden Glocken aus dem Parsifal. Mahlers Vorhaben war es, mit der Symphonie das anzustellen, was Wagner mit der Oper getan hatte: alles zu überbieten, was vorher da gewesen war.

Mahlers Symphonien haben einen ungeheuer weiten Bezugsrahmen, der sich von Renaissancemessen bis zu den Marschliedern von Landsknechten erstreckt – eine epische Vielfalt von Stimmen und Stilen. Riesenhafte Strukturen werden errichtet, reichen bis an den Himmel und zerbröseln unvermittelt. Natürliche Räume werden von holprigen Ländlern und kampflustigen Märschen besetzt. Der dritte Satz der Ersten Symphonie beginnt mit einem mäandernden Kanon in Moll nach der Melodie des »Bruder Jakob«, der in Deutschland traditionell von betrunkenen Studenten in Kneipen gesungen wurde, und es gibt lärmende Unterbrechungen im Stil von Klezmer-Kapellen – »Pop«-Einsprengsel nach Art der musikalischen Scherze in Strauss’ Don Juan und Till Eulenspiegel. Ein großer Teil des ersten Satzes der Dritten Symphonie besteht aus einem gewaltigen, scheppernden Marsch, der Strauss an die vorwärts drängenden Arbeiter mit ihren roten Fahnen auf einer Maikundgebung erinnerte.62 Im Finale der Zweiten Symphonie bricht die Hierarchie der Tonhöhen in einem Schlagwerkgewitter zusammen. Es klingt wie die Rache der Musik an der unmusikalischen Welt, wie Lärm, der anderen Lärm niedertrampelt.

Bis zur Dritten Symphonie folgte Mahler der spätromantischen Mode, seinen Symphonien detaillierte programmatische Beschreibungen mitzugeben. Die Erste hieß eine Zeitlang »Titan«, der erste Satz der Zweiten trug ursprünglich den Titel »Todtenfeier«. Die Dritte nannte er in verschiedenen Phasen »Ein Sommernachtstraum«, »Die fröhliche Wissenschaft« und »Pan«.

Um die Jahrhundertwende jedoch brach Mahler mit dem bildlichen Komponieren und der Tondichtung. Die Vierte Symphonie, die er 1900 beendete, bestand aus vier Sätzen in traditioneller, fast Mozart’scher Form. »Fort mit den Programmen!«, sagte Mahler im selben Jahr.63 Er wollte sich unbedingt von Strauss absetzen und nun als »reiner Musiker« betrachtet werden, der sich »in einem Reich außerhalb der Zeit, des Raumes und der Formen einzelner Erscheinungen« bewegte.64 Die Fünfte Symphonie, in den Jahren 1901 und 1902 geschrieben, ist ein inneres Drama ohne jegliche programmatische Zuschreibung, das sich durch heldenhaften Kampf über einen delirierenden Trauermarsch, ein wild ausuferndes Scherzo, ein träumerisch-lyrisches Adagietto bis hin zum strahlenden, von einem Choral getragenen Finale entwickelt. Das triumphale Ende war vielleicht das einzig Konventionelle an dem Werk, und bei der Sechsten, die am 27. Mai 1906 ihre Uraufführung erlebte, elf Tage nach der österreichischen Premiere der Strauss’schen Salome, nahm Mahler diese Triumphgeste zurück. Strauss’ Oper war »satanisch«65 genannt worden, und auch Mahlers Symphonie wurde in den Wochen vor der Premiere mit diesem Adjektiv belegt. Auch Mahler sollte erleben, wie weit er gehen konnte, ohne die Stimme des Volkes ganz zu verlieren.

Ort der Uraufführung war die Ruhrstadt Essen. In der Nähe lag die Waffenfabrik der Krupps, deren Kanonen im Krieg von 1870/71 der französischen Armee Verderben gebracht hatten und deren Langstreckengeschütze im bevorstehenden Weltkrieg eine wichtige Rolle spielen sollten. Ungnädige Ohrenzeugen verglichen Mahlers neue Komposition mit deutschem Kriegsgerät. Der Wiener Kritiker Hans Liebstöckl begann seine Rezension einer späteren Aufführung mit den Worten, »Krupp macht nur Kanonen, Mahler macht nur Symphonien«66. In der Tat klingt die Eröffnung der Sechsten nach einer anrückenden Armee – ein Stakkato auf A von Celli und Kontrabässen, militärische Trommelwirbel, ein kraftvolles a-Moll-Thema, das einer Wand aus acht Hörnern voranschreitet. Etwas später geben die Pauken einen Marschrhythmus vor, wie man ihn auch heute noch bei Umzügen und Militärparaden in Deutschland oder Österreich hört: Links! Links! Links-rechts-links!

Der erste Satz folgt den ausgetretenen Pfaden der Sonatenhauptsatzform, inklusive Wiederholung der Exposition. Das erste Thema lehnt sich an das von Schuberts in jungen Jahren komponierter strenger a-Moll-Sonate (D. 784) an. Das zweite Thema ist ein hemmungslos romantischer Gefühlsausbruch, ein Alma gewidmetes Liebeslied. Es ist dem ersten so unähnlich, dass es aus einer anderen Welt zu stammen scheint, und der gesamte Satz ist ein einziger Kampf, die beiden Themen zu versöhnen. Am Ende scheint die Synthese gelungen: Das zweite Thema wird ebenso knapp und martialisch orchestriert wie das erste, als wäre die Liebe eine marschierende Armee. Doch diese Vermählung der Ideen hat auch etwas Erzwungenes. Der folgende Satz, ein sogenanntes Scherzo, nimmt den Trott des Anfangs wieder auf, doch nun in hochnäsig kreisendem Walzertakt. Das breit angelegte, liedhafte Andante in der weit entfernten Tonlage Es-Dur bietet ein wenig Erholung, doch Mahlers beeindruckende Schlagwerkbatterie bleibt drohend im Hintergrund. (Während der Proben in Essen beschloss Mahler, die mittleren beiden Sätze auszutauschen, und diese Reihenfolge behielt er auch in der revidierten Fassung der Partitur bei.67)

Zu Beginn des Finales kehrt der Marschrhythmus – Links! Links! Links-rechts-links! – mit aller Macht zurück. Kein Komponist hatte je zuvor eine solche Form ersonnen – eine Entwicklungswelle jagt die nächste, gellende Fanfaren künden von bevorstehender Freude, dann taucht der Marschtakt wieder auf und lässt den Hörer frösteln. Der Satz ist um drei »Schicksalsschläge« mit dem Hammer gebaut (in der revidierten Fassung sind es nur zwei), die eine Art Zusammenbruch einleiten. Für die Premiere ließ Mahler eine riesige Trommel bauen – »die Haut einer ausgewachsenen Kuh, auf einen Rahmen von anderthalb Meter Durchmesser gespannt«68, schrieb ein Kritiker mit sarkastischer Verwunderung –, die mit einem Schlägel von unerhörter Größe traktiert werden sollte. Tatsächlich brachte diese Trommel zur Belustigung der Musiker aber nur ein gedämpftes Wummern hervor. Wie Strauss in der Salome wendet Mahler gegenüber dem Publikum eine Überfalltaktik an, und den größten Schockeffekt hat er sich für das Ende aufgehoben. Das Werk soll im letzten Satz anscheinend langsam ins Schweigen verklingen, eine Folge von drei Tönen schleppt sich durch die tiefen Instrumente. Dann fällt plötzlich aus dem Nichts fortissimo ein a-Moll-Akkord wie eine Stahltür ins Schloss. Richtig gespielt, sollte dieser Effekt nichts ahnende Zuhörer von den Sitzen springen lassen.

Nach der Generalprobe saß Mahler in seiner Garderobe, von der Wucht seiner eigenen Schöpfung erschlagen. Alma berichtet: »Mahler ging im Künstlerzimmer auf und ab, schluchzend, händeringend, seiner nicht mächtig.«69 Plötzlich steckte Strauss den Kopf durch die Tür, um mitzuteilen, dass der Bürgermeister von Essen gestorben sei und zu Beginn der Aufführung ein Trauerstück gespielt werden müsse. Strauss’ einziger Kommentar zur Symphonie war, der letzte Satz sei »überinstrumentiert«70.

Bruno Walter beobachtete, dass Mahler nach diesem Vorfall »beinahe in Tränen ausbrach«.71 Wie konnte Strauss das Werk so völlig falsch beurteilen? Oder hatte er womöglich recht? Im Sommer dünnte Mahler die Orchestrierung des letzten Satzes der Sechsten erheblich aus.72

Nach den Ereignissen des Mai 1906 kühlte die Freundschaft zwischen den beiden Männern ab. Mahlers Neid auf Strauss wuchs ins Unermessliche, was sogar seine Ansicht über den Platz der Musik in der Gesellschaft beeinflusste. In seinen Briefen an Alma hatte Mahler ständig verschiedene Unverschämtheiten protokolliert, die der Kollege ihm angeblich hatte angedeihen lassen, und dabei wahrscheinlich wegen der besseren Wirkung übertrieben. So schrieb er einmal an seine Frau, dass »die respektvolle und freundschaftliche Fürsorge, die ich ihm in solchen Fällen zu Theil werden lasse, ohne jeden Widerhall, ja wahrscheinlich, ohne überhaupt bemerkt zu werden, an ihm verpufft. Ich bin nun ganz in irre an mir und der Welt, wenn ich so was immer wieder auf’s Neue erlebe!«73 Schon am nächsten Tag beschreibt er Strauss in einem Brief als »sehr lieb«, was darauf schließen lässt, dass er die Kränkung des vorigen nicht nur vergessen, sondern womöglich gar erfunden hatte.

In einem Essay über die Beziehung zwischen den beiden Komponisten zieht die Musikwissenschaftlerin Herta Blaukopf zum Vergleich die ungleiche Freundschaft der beiden jungen Männer in Thomas Manns Erzählung Tonio Kröger heran.74 Mahler ist wie der dunkelhaarige Tonio, der zu viel denkt und alles zu intensiv empfindet. Strauss ist wie der blonde Hans Hansen, der ohne eine Ahnung von den Schrecken der Welt durchs Leben gleitet. Tatsächlich begriff Strauss nie, warum Mahler so besessen war von Leiden und Erlösung. »Ich weiß gar nicht, von was ich erlöst werden soll«, sagte er einmal zu dem Dirigenten Otto Klemperer.75

Mahler versuchte immer noch, die Frage zu beantworten, die ihn schon im Zug auf der Heimfahrt von Graz beschäftigt hatte: Kann man zu Lebzeiten Ruhm gewinnen und gleichzeitig ein wahrer Künstler bleiben? Seine Zweifel wuchsen. Immer öfter sprach er von der Bedeutungslosigkeit des zeitgenössischen musikalischen Urteils im Vergleich zur letztgültigen Weisheit der Nachwelt.

»Wohl bin ich mir dessen bewusst, als Komponist bei Lebzeiten keine Anerkennung zu finden«, sagte er einem Musikkritiker im Jahr 1906. »Solange ich ›der Mahler‹ bin, der unter euch wandelt, ›ein Mensch mit Menschen‹, muss ich als Schaffender auf ›allzu menschliche‹ Behandlung gefasst sein. Erst wenn ich den Erdenstaub von mir abgeschüttelt haben werde, wird man mir Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ich bin eben, um mit Nietzsche zu sprechen, ein ›Unzeitgemäßer‹ … Der wahre ›Zeitgemäße‹ ist Richard Strauss. Darum genießt er die Unsterblichkeit schon hienieden.«76 In einem Brief an Alma sprach Mahler von seiner Beziehung zu Strauss in Worten, die den Prophezeiungen Johannes’ des Täufers zum Kommen Christi entlehnt waren: »Kommen wird die Zeit, da die Menschen die Spreu vom Weizen gesondert erblicken werden – und meine Zeit wird kommen, wenn die seine um ist.«77 Diese letzte Bemerkung ist oft zu »Meine Zeit wird kommen« verstümmelt worden – ein häufig gehörtes Glaubensbekenntnis von Komponisten, die sich im Widerspruch zu Zeitgeist und Massengeschmack sehen.

Doch bei Mahler war dieses »Unzeitgemäße« eher Attitüde. Die Rezeption seiner Werke lag ihm sehr am Herzen, und wenn eines – wie üblich – Erfolg hatte, so schwebte er auf Wolken. Kein Mahler-Mythos ist so gründlich widerlegt wie der, dass er von seiner Zeit verkannt wurde. Die Erste Symphonie mag ihre ersten Hörer verstört haben, doch die späteren Symphonien gewannen fast immer die Herzen des Publikums, wenn auch nicht die der Kritiker. »In seinen reifen Jahren«, schreibt der Wissenschaftler und Dirigent Leon Botstein, »erlebte Mahler bei Weitem mehr Triumphe als Niederlagen, mehr Begeisterung als Ablehnung vom Publikum.«78 Selbst bei der Premiere der »satanischen« Sechsten, so berichtet ein Kritiker, musste der Komponist »aufs Podium zurückkehren, um die Gratulationen und Dankesbezeugungen des voll besetzten Auditoriums entgegenzunehmen«.79

Im Sommer 1906 wollte Mahler seine gute Beziehung zur Öffentlichkeit festigen, indem er mit den Entwürfen zur lebensbejahenden, oratorienartigen Achten Symphonie begann, die er »ein Geschenk an die Nation«80 nannte. Der erste Teil basierte auf dem Kirchenlied »Veni creator spiritus«; der zweite Teil war die grandiose Umsetzung der letzten Szene von Goethes Faust. Zweiter Teil. Bei ihrer Uraufführung vier Jahre später erhielt die Achte