2,99 €

Mehr erfahren.

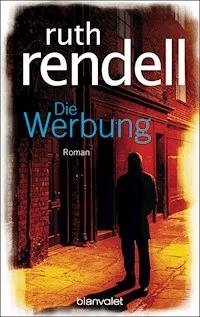

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der Emporkömmling Guy Curran gerät in Panik, als er erfährt, dass seine Jugendliebe Leonora im Begriff ist, einen anderen zu heiraten – hatte er doch immer geglaubt, ihre Liebe gälte ihm. Er entwickelt Eifersuchtsfantasien, flüchtet sich in eine Welt aus Wahnvorstellungen und wird nur noch von einem Gedanken beherrscht: Er will und muss Leonora für immer besitzen – koste es, was es wolle …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Ruth Rendell

Die Werbung

Buch

Der Emporkömmling Guy Curran gerät in Panik, als er erfährt, dass seine Jugendliebe Leonora im Begriff ist, einen anderen zu heiraten – hatte er doch immer geglaubt, ihre Liebe gälte ihm. Er entwickelt Eifersuchtsfantasien, flüchtet sich in eine Welt aus Wahnvorstellungen und wird nur noch von einem Gedanken beherrscht: Er will und muss Leonora für immer besitzen – koste es, was es wolle …

Autorin

Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Award der Crime Writer‘s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.

Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Sie hier.

Ruth Rendell

Die Werbung

Roman

Aus dem Englischen von Christian Spiel

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Going Wrong bei Hutchinson, London.

E-Book-Ausgabe 2015

bei Blanvalet, einem Unternehmen der

Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Copyright © der Originalausgabe 1990 by Kingsmarkham Enterprises Ldt.

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1991 by Blanvalet Verlag, München

Umschlaggestaltung: www.buerosued.de

Umschlagmotiv: Arcangel Images/Stephen Mulcahey

Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering

ISBN: 978-3-641-15145-4V002

www.blanvalet.de

Für Fredrik und Lilian

1

_____

Samstags traf sie ihn immer zum Mittagessen. Das war eine unumstößliche Regel, von der es keine Ausnahme gab, es sei denn, einer von ihnen beiden war nicht in der Stadt. Es war so gewiss wie die Tatsache, dass morgens die Sonne aufgeht, dass Funken nach oben fliegen und Wasser abwärts fließt. In schlechten Zeiten fand er darin Beruhigung und Trost. Was auch geschehen mochte, einerlei, ob ihn Zweifel oder Angst plagten, er wusste, am Sonnabend würde er mit ihr zu Mittag essen.

Wenn er sich samstags auf den Weg machte, um sich mit ihr zu treffen, war er zumeist voll Zuversicht. Diesmal würde er sie vielleicht bewegen können, nächste Woche mit ihm zum Abendessen auszugehen oder sich von ihm in ein Theater führen zu lassen. Ja, vielleicht erklärte sie sich diesmal bereit, sich mit ihm schon unter der Woche zu treffen. Eines Tages würde sie das tun, es ging gar nicht anders, es war nur eine Frage der Zeit. Sie liebte ihn. Für sie wie für ihn hatte es nie einen anderen Menschen gegeben.

Als er sich nun unterwegs diese Worte stumm wiederholte, durchzitterte ihn ein Angstgefühl. Ihm schwante Böses. Er dachte daran, was er gesehen hatte. Doch dann sagte er sich zum hundertsten Mal, alles sei in Ordnung, er mache sich unnötig Sorgen. Er hob den Kopf und nahm seinen Mut zusammen.

Er war auf dem Weg zu einem Weinlokal, ganz in der Nähe der Gegend, wo er ihr zum ersten Mal begegnet war. Sie hatte das Lokal ausgesucht, da sie wusste, er hätte etwas Teureres ausgewählt. Wenn er in einem Taxi ankäme, würde sie ihm seinen Reichtum vorhalten, und deswegen ging er zu Fuß, nachdem er am oberen Ende der Kensington Church Street aus dem Taxi gestiegen war. Er war wohlhabend nach den Maßstäben aller, die wirklich Reichen ausgenommen, und machte auf die meisten Leute, die sie kannte, den Eindruck eines Millionärs. Bei diesen Leuten handelte es sich um linke Typen, »grüne« Humanitätsapostel, in deren Augen es sich aus moralischen Gründen gehörte, auf ein Tiefkühlgerät oder einen Mikrowellenherd zu verzichten, den Urlaub auf dem Campingplatz zu verbringen und sich mit dem Fahrrad fortzubewegen. Er hätte ihr alles geben können, was sie sich nur wünschte. Mit ihm zusammen hätte sie das schönste Leben haben können.

Sie kam auf ihrem Weg zu der Verabredung sicher durch die Portobello Road. Die malerische Straße, die Verkaufsstände, die sonnabends dort aufgeschlagen waren, der Menschentrubel, das alles sagte ihr zu. Er hingegen verabscheute es; es erinnerte ihn zu sehr an die Schattenseiten seiner Kindheit und Jugend, an das, was er hinter sich gelassen hatte. So nahm er stattdessen die lange, breite, unpersönliche Kensington Park Road Richtung Norden. Es war heiß, die Sonne ließ die Gehsteige weiß schimmern, die Luft über der Fahrbahn wurde von der Hitze zu tanzenden, gläsernen Wellen verzerrt. Sie hatte etwas gegen seine Sonnenbrille, sagte, dass er damit wie ein Mafioso aussähe, und deshalb wollte er sie abnehmen, sobald er in das schummrige Dunkel des Lokals trat. Er hoffte jedoch, ihr schon vorher auf halbem Weg zu begegnen. Dann würde sie sehen, dass er nicht mit dem Taxi gekommen war.

Er blickte kurz die Reihe der zu Wohnungen umgebauten, ehemaligen Kutscherhäuschen zur Linken entlang. Er konnte nicht anders, obwohl es ein bisschen wehtat, und es geschah mit einem bittersüßen Gefühl der Nostalgie. In einem dieser rosafarbenen getünchten Puppenhäuschen mit Blumenkästen vor den Fenstern hatte sie mit ihren Eltern gewohnt; in jenem mit dem Balkon, der aussah wie ein Kamingitter, und der weiß wie Schlagsahne lackierten Haustür. Es war, als hätte sie diese Gegend ganz bewusst für ihr gemeinsames Mittagessen heute ausgesucht – um ihn zu quälen. Nur gehörte sie nicht zu den Leuten, die dergleichen tun. Nein, sie hatte natürlich nicht geahnt, dass es ihn quälen würde, sie verstand seine Gefühle nicht mehr, und er musste es ihr wieder beibringen. Er musste sie dazu bringen, dass sie ihm gegenüber wieder so empfand wie früher, wenn sie an dem Haus mit den Sozialwohnungen vorbeikam, wo er aufgewachsen war, ein paar Straßen weiter, in Westbourne Park. Einen Augenblick lang überlegte er, wie es wohl wäre, wenn er wüsste, dass sie sich genauso nach ihm verzehrte wie er sich nach ihr, dass der bloße Anblick eines Hauses, in dem er einmal gewohnt hatte, sie mit wehmütigen Erinnerungen und der Sehnsucht nach einer sonnigen Vergangenheit überströmte. Hartnäckig wiederholte er sich: Ich kann sie dazu bringen, dass sie wieder so empfindet.

Als er vierzehn und sie elf gewesen war, hatten sie diese Straßen unsicher gemacht. Die Typen aus seiner Bande. Durchaus keine unschuldigen Kinder, sondern abgebrühte Jungs, weiße wie schwarze, die meisten zu groß für ihr Alter, ausgepichte Ladendiebe und eingefleischte Marihuanaraucher. Das waren seine Anfänge als Dealer gewesen, und er hatte sehr gute Geschäfte dabei gemacht, ein kleines Vermögen, indem er Schulkinder auf die schiefe Bahn brachte. Manche von ihnen waren aus reichen Familien gekommen, die auf der »richtigen« Seite der Holland Park Avenue wohnten. Wo er sich herumtrieb, hatte seine Mutter nie erfahren, und es war ihr auch gleichgültig gewesen, solange er ihr keinen Ärger machte, und warum hätte er das tun sollen? Er war beinahe eins achtzig gewesen damals und hatte schon einen Bart bekommen, war mit einer Achtzehnjährigen befreundet gewesen und an den meisten Tagen noch in die Schule gegangen, aber er hatte genug Geld gehabt, um auf all das zu pfeifen. Er hatte sich in Taxis umherkutschieren lassen, wenn er nicht den Wagen seiner Freundin gefahren war.

Aber sie … Er hatte sie von Anfang an geliebt, seit dem Augenblick, als sie die Talbot Road entlanggekommen und dort an der Ecke stehengeblieben war, um ihnen zuzusehen, ihm und den anderen drei, die auf der Mauer gesessen und sich den ersten Joint des Abends reingezogen hatten. Sie war klein und noch sehr, sehr jung gewesen, mit einem ernsten Gesicht und voller Erlebnishunger. Die anderen waren an ihr nicht interessiert gewesen, doch er hatte sie unverwandt angesehen, und sie ihn ebenso: Es war für sie beide Liebe auf den ersten Blick. Und als er mit dem Joint an die Reihe kam, steckte er ihn auf eine Stecknadel, gab ihn ihr und sagte: »Da, nimm mal – sei kein Frosch!«

Das waren die allerersten Worte gewesen, die er zu ihr sagte: »Da, nimm mal – sei kein Frosch!« Er hatte es so sanft gesagt, dass Linus ihn mit seinem Muhammed-Ali-Blick ansah und in den Rinnstein spuckte. Sie nahm den Joint und steckte ihn zwischen die Lippen, wobei sie ihn natürlich nass machte. Das taten sie alle beim ersten Mal. Aber ihr wurde nicht übel davon, sie machte keinen Blödsinn, sah ihn nur mit diesem herzzerreißenden Lächeln an, das mit einem leisen Kichern endete.

Ihre Eltern waren einen Monat später eingeschritten. Sie hatten den »Spielereien auf der Straße«, wie sie es bezeichneten, ein Ende gesetzt. Das sei nur gefährlich und alles Mögliche könne ihr dabei zustoßen. Natürlich hatten sie sich auch weiterhin getroffen, nach der Schule, auf dem Weg zur Schule und zurück nach Hause. Seit damals hatte er sie nie mehr aus den Augen verloren; natürlich hatte es Unterbrechungen gegeben, für drei oder vier Monate jeweils, als sie auf dem College war, aber nie eine richtige Trennung. Es ist unmöglich, dass sie mich verlässt, sagte er stumm zu sich, als er das Weinlokal betrat und die Wendeltreppe hinabging.

Er blieb stehen und nahm die Sonnenbrille ab. Das Lokal war im Stil der dreißiger Jahre gehalten, und die Musik, die gespielt wurde, war eine Auswahl aus Filmen mit Fred Astaire und Ginger Rogers. Überall an den Wänden sah man Fotos alter Filmstars wie Clark Gable und Loretta Young sowie längst vergessener Leute, die ihm nichts sagten. Sie war bereits da, saß mit einem Glas Orangensaft an der Theke und plauderte mit dem jungen Franzosen, der hier als Barkeeper waltete. Kein Grund zur Eifersucht; außerdem betrachtete er sie gern, wenn sie sich unbeobachtet glaubte.

Sie hatte einen sehr dunklen Teint, den Teint von Menschen keltischer Herkunft, der ganz anders getönt ist als jener von Indern oder Levantinern oder selbst Spaniern. Ihre Haut war, sommers wie winters, immer dunkel, aber jetzt, in diesem heißen Sommer, war sie tief gebräunt. Sie war nicht eigentlich schön, bis auf die dunkelblauen Augen, aber diese gaben ihr einen Zauber, der sie bildschön und unwiderstehlich aussehen ließ. So, sagte er zu sich, soll eine nette, brave, intelligente und interessante Frau von sechsundzwanzig Jahren aussehen. Er sah ihr Gesicht jetzt im Profil, die kleine, gerade Nase, das eine Spur zu ausgeprägte Kinn, die Lippen, die einem Rosenblatt, das sich im Teiche spiegelt, glichen, die Augenbrauen, die sich zum Haaransatz emporschwangen. Das Haar war wie das eines Pagen auf einem Gemälde von Rossetti geschnitten. Das hatte einmal ihre Mutter gesagt, ihre Mutter. Es war von jenem Braun, so dunkel, dass es gerade noch nicht schwarz war, und hing wie eine Metallglocke bis knapp unter die Ohren hinab, an der Stirn zu einer Ponyfrisur geschnitten. Sie hatte eine weiße, knielange Hose an, ein weißes Hemd mit weit geschnittenen, hochgekrempelten Ärmeln und um die winzige Taille einen Gürtel in Rot, Weiß und Blau, der locker zwischen Hemd und Hose saß. Ihre gebräunten Beine waren sehr lang und so wohlgeformt, dass sie dicke, weiße Strümpfe und Turnschuhe tragen konnte und trotzdem schön aussah. Und diese absurden Ohrringe! Schwarze Vasen mit doppelten Henkeln, als stammten sie aus einem Pharaonengrab. Sie rührten ihn so, diese Ohrringe, dass ihn eine beinahe unerträgliche Zärtlichkeit überkam.

Der Barkeeper musste ihr etwas zugeflüstert haben, denn sie drehte sich um. Er hätte alles dafür gegeben, erleben zu dürfen, dass ihr Gesicht aufleuchtete, wie es ihm selbst jedes Mal geschah, wenn er sie sah. Wenn er sich nur hätte einreden können, dass der Ausdruck auf ihrem Gesicht nicht Bestürzung war. Er verschwand zwar sofort, weggewischt von der Pflicht zur Höflichkeit und jener ihr ganz wesenseigenen Anständigkeit, war aber gleichwohl im ersten Augenblick dagewesen. Bestürzung, Enttäuschung, dass er schon da war, dass er sich nicht verspätet oder im letzten Moment hatte ausrichten lassen, er könne nicht kommen. Es kam ihm vor, als bohrte sich ihm eine lange, dünne Nadel ins Herz. Doch dann redete er sich ein, er habe sich alles nur eingebildet. Sie freute sich, ihn zu sehen. Warum traf sie sich sonst jeden Samstag mit ihm, warum hielt sie sonst ihre Verabredungen immer ein? Man musste sich doch nur ihr Lächeln ansehen. Sie strahlte über das ganze Gesicht.

»Hallo, Guy«, sagte sie.

Anfangs fiel es ihm immer schwer, etwas zu sagen, selbst wenn sie ihn schon begrüßt hatte. Einen Augenblick lang jedenfalls. Er nahm ihre ausgestreckte Hand und küsste sie zuerst auf die linke, dann auf die rechte Wange. So wie er jede Frau küssen würde, mit der er befreundet war. Und er spürte, wie ihre Lippen sich auf die übliche Weise an seine linke, seine rechte Wange drückten.

»Wie geht’s dir?« Er hatte es geschafft. Das Eis, das seine Zunge an der Wurzel umklammert hatte, war gebrochen.

»Gut.«

»Möchtest du jetzt etwas Richtiges trinken?«

Sie schüttelte den Kopf. Wein trank sie manchmal, scharfe Sachen nie, und meistens hielt sie sich an Fruchtsäfte und Sprudel. Die Tage waren längst vergangen, als sie sich noch nach der Schule im Friedhof von Kensal Green auf einen Grabstein gesetzt und den Brandy getrunken hatten, der, wie Linus behauptete, hinten von einem Lastwagen gefallen war. Man verträgt eine Menge Brandy, wenn man achtzehn und fünfzehn ist. Da ist der Kopf noch stark und der Magen aus Eisen.

Er bat den Barkeeper um ein zweites Glas Orangensaft und einen Wodka Tonic. Irgendwo in der Welt musste es doch vollkommene, sonnengereifte, kernlose Orangen geben, so groß wie Grapefruits und süß wie Heidehonig. Solche Orangen sollten jetzt hier sein, sollten eigens für sie ausgepresst und in ein hohes Kristallglas gefüllt werden, das frisch und ganz überfroren aus dem Gefrierfach kam und das dann zertrümmert wurde, nachdem sie es leergetrunken hatte. Bei dieser Vorstellung lächelte er. Sie fragte ihn, was er so lustig fände, und als er es ihr erklärte, runzelte sie die Stirn.

»Guy, ich möchte, dass du aufhörst, so über mich zu denken. Hör auf, in dieser Art über mich zu denken.«

»Und was ist das für eine Art?« fragte er.

»Romantische Schwärmerei. Das alles hat doch nichts mit der Welt zu tun, in der wir leben. Es ist wie in einem Märchen.«

»Ich denke nicht nur so über dich.« Er blickte ihr tief in die Augen und sprach langsam, gemessen und vernünftig. »Ich glaube, ich sehe dich so, wie ein Mann die Frau, die er liebt, überhaupt nur sehen kann. Für mich bist du das netteste Mädchen, das ich kenne, und das schönste. Für mich bist du einzigartig, klug und begabt, alles, was ein Mädchen sein sollte. Ich sehe dich als meine Frau und die Mutter meiner Kinder, die mit mir alles teilt, was ich besitze, und die mit mir alt wird. Und ich glaube, dass ich in fünfzig Jahren noch immer so in dich verliebt sein werde, wie ich es jetzt bin. So denke ich über dich, Leonora, und wenn du mir sagen kannst, wie ein Mann den hellsten Stern an seinem Himmel sonst noch sehen kann, dann werde ich dich auch so noch sehen. Bist du jetzt zufrieden?«

»Ich zufrieden? Es geht nicht darum, dass ich zufrieden bin.«

Er wusste, sie hatte diese Erklärung schon öfter von ihm gehört oder jedenfalls etwas sehr Ähnliches. Er hatte sie lange Zeit zuvor verfasst, hatte sie auswendig gelernt. Trotzdem war sie deswegen nicht weniger wahr, und was konnte er anderes sagen als die Wahrheit? »Dann sagen wir, erfreut. Ich möchte, dass du dich freust. Aber das weißt du ja, auch ohne dass ich es dir noch mal sage.«

»Ich weiß, dass ich nicht deine Frau, nicht die Mutter deiner Kinder werde.« Sie hob den Blick, als der Orangensaft kam, und schenkte dem Barkeeper ein Lächeln, das sie eigentlich ihm hätte schenken sollen. »Ich hab’ dir das schon oft genug gesagt, Guy. Ich habe mich bemüht, es dir möglichst nett zu sagen. Ich habe versucht, in diesem Punkt aufrichtig zu sein und das Richtige zu tun. Warum willst du mir nicht glauben?«

Er antwortete ihr nicht. Er blickte sie nur düster an. Vielleicht nahm sie diesen Blick voller Ernst als einen Vorwurf, denn sie sagte ungeduldig: »Was ist denn jetzt wieder?«

Es fiel ihm schwer, aber die Frage musste heraus. Wenn er sie jetzt nicht stellte, würde er es später tun. Wenn nicht heute, dann morgen am Telefon. Besser jetzt. Besser jetzt Klarheit. Er musste wissen, gegen was er kämpfen musste und ob er einen Nebenbuhler hatte. Seine Kehle wurde ein bisschen trocken. Er wollte auf keinen Fall heiser werden.

»Wer ist es?«

Er war heiser. Seine Stimme klang, als hätte ihn jemand an der Kehle gepackt. Leonora war überrascht. Er hatte sie überrumpelt.

»Was?«

»Ich hab’ dich mit ihm gesehen. Wie ihr die Ken High Street entlanggegangen seid. Letzten Dienstag oder Mittwoch.« Atemlos, wie er war, versuchte er sich ganz locker zu geben. Dabei hatte sich ihm nicht nur der Tag unauslöschlich eingeprägt, sondern auch die Stunde, die auf die Minute genaue Uhrzeit und die präzise Stelle. Er würde sie finden, wenn er jetzt hinginge, als wären ihre Schuhabdrücke in den Gehsteig eingraviert. Ich könnte sie, dachte er, blind oder im Schlaf finden. Und er sah sie vor sich, die beiden in seiner Erinnerung zu Stein gewordenen Bilder, die glücklichen Gesichter – nein, das nicht, das war jetzt Erfindung – vor dem Kensington Market.

»Ein lächerlicher Zwerg«, sagte er und verlor die Fassung. »Mit gelbbraunem Haar. Wer ist der Kerl?«

Sie hatte nicht gewollt, dass er es erfuhr. Das war immerhin ein kleiner Trost. Ihre Wangen röteten sich. »Er heißt William Newton.«

»Und was bedeutet er dir?«

»Du hast kein Recht, mir solche Fragen zu stellen, Guy.«

»Ich habe ein Recht darauf. Ich bin der einzige Mensch in der Welt, der ein Recht darauf hat.«

Er erwartete fast, dass sie das bestreiten werde, aber sie sagte nur schmollend: »Schön, aber mach keine große Geschichte daraus. Vergiss nicht: Du hast gefragt, also musst du dich auch mit der Antwort abfinden.« Ahnte sie, wie ihm dabei das Herz sank? Er sah ihr ins Gesicht und hielt dabei die Luft an. »Ich kenne ihn seit ungefähr zwei Jahren, wenn du es genau wissen willst. Wir unternehmen seit einem Jahr Sachen zusammen. Ich habe ihn sehr gern.«

»Was soll das heißen?«

»Wie ich sage – ich habe ihn sehr gern,«

»Ist das alles?«

»Guy, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, wenn du mich so ansiehst. William bedeutet mir immer mehr, und ihm geht es umgekehrt genauso. So, jetzt weißt du es.«

»Schläfst du mit ihm?«

»Ist das wichtig? Ja. Ja, natürlich.«

»Ich glaub’ dir nicht.«

Sie versuchte es leichthin zu sagen. »Warum denn nicht? Bin ich nicht attraktiv genug, um einen Liebhaber zu haben? Ich bin erst sechsundzwanzig, und ich sehe nicht übel aus.«

»Du bist schön. Das hab’ ich nicht gemeint. Ich spreche von ihm. Sieh ihn dir an. Keine eins siebzig, sandfarbenes Haar, ein Gesicht wie ein Zebra ohne Streifen – und was ist ein Zebra ohne Streifen? Was tut er? Hat er Geld? Nein, antworte nicht. Ich hab’ ihm angesehen, dass er keins hat. Ein bettelarmer zimtfarbener Zwerg, ich kann es nicht glauben. Was findest du denn an ihm? Sag, um Himmels willen, was du an ihm findest!«

Sie sah die Speisekarte an und sagte gleichmütig, ohne auch nur den Blick zu heben: »Möchtest du es wirklich wissen?«

»Natürlich! Deswegen frage ich ja.«

»Wie er spricht.« Sie hob die Augen. Er glaubte, einen schwachen Seufzer zu hören. »Selbst wenn er sich den ganzen Tag mit mir unterhielte und ich, solange ich lebe, nie jemand anders reden hörte, würde es mir nie langweilig werden. Er ist der interessanteste Mann, den ich kenne. So, Guy, du wolltest es ja wissen.«

»Bin ich langweilig?«

»Das hab’ ich nicht gesagt. Ich meine nur, dass du nicht so interessant bist wie William. Und nicht nur du – niemand. Du hast mich gefragt, warum ich etwas mit ihm habe, und ich habe dir geantwortet. Ich habe mich in William wegen der Dinge verliebt, die er sagt und – nun ja, weil er so denkt, wie er denkt. So einfach ist das.«

»Du hast dich verliebt!« Wie grauenvoll, diese Worte auszusprechen! Er hätte eigentlich erwartet, lieber tot umzufallen, als sie auszusprechen, oder dass es ihn umbringen würde, wenn er sie je sagte. Er fühlte sich schwach und konnte das Zittern seiner Hände nicht mehr beherrschen. »Du bist in ihn verliebt?«

»Ja«, sagte sie steif.

»O Leonora, du bringst es fertig, das zu mir zu sagen?«

»Du hast mich gefragt. Was soll ich tun? Dir Lügen auftischen?«

O ja, tisch mir Lügen auf, tisch mir lieber jede Lüge auf, nur nicht diese schreckliche Wahrheit! »Und du gehst mit ihm ins Bett, weil er so gut reden kann?«

»Du möchtest es ins Lächerliche ziehen, das ist mir klar, aber ja, in gewisser Weise trifft das doch zu, so merkwürdig es sich anhört.«

Sie bestellte melone con prosciutto, aber ohne Schinken, und als zweiten Gang ein Nudelgericht, Guy gamberi und Tournedos Rossini. Er bemühte sich, zu sprechen, irgendetwas zu sagen, doch was er herausbrachte, hörte sich an wie die Predigt einer Gouvernante. »Bestell dir doch einmal etwas Anständiges zu essen, etwas richtig Teures.«

Er merkte ihr an, dass sie über den Themenwechsel erleichtert war. Vielleicht glaubte sie auch, er habe das Thema ihr zuliebe gewechselt, während er es in Wahrheit nur nicht ertragen konnte, weiter darüber zu sprechen. De Worte schmerzten. Ihre Worte hallten in seinen Ohren nach, sie hämmerten und trommelten: Ich habe mich in ihn verliebt.

»Übrigens«, sagte sie, »hab’ ich es nicht gern, wenn du für mich zahlst. Ich gehöre nicht zu der Welt, in der der Mann ganz selbstverständlich der Frau das Essen bezahlt.«

»Red keinen Unsinn. Es geht nicht um das Geschlecht, es geht darum, dass ich ungefähr fünfzigmal so viel verdiene wie du.« Kaum hatte er das gesagt, wusste er schon, dass er es nicht hätte sagen sollen. Es war ein Fehler von ihm, dass er es nicht lassen konnte, Stolz auf seinen hart erkämpften Erfolg zu zeigen. Wieder erschien ein düsterer Ausdruck auf ihrem Gesicht, und ihn überkam Zorn und zugleich ein elendes Gefühl. Das war das Dumme, wenn sie beisammen waren, viel zu selten und immer am hellen Mittag, immer in der Öffentlichkeit: Er war unfähig, ruhig zu bleiben.

»Ich weiß, du findest es grässlich, wie ich mein Geld verdiene«, sagte er und starrte auf die beiden Stirnfalten, die ihn unverwandt anblickenden blauen Augen. »Das kommt nur davon, dass du es nicht verstehst. Du kennst die Welt nicht, in der wir leben. Du bist eine Intellektuelle und denkst, alle Leute hätten denselben Geschmack wie du und wüssten, was gut ist und was nicht. Du kannst das eben nicht verstehen, das gewöhnliche Leute zu Hause einfach gewöhnliche, hübsche Sachen haben wollen, Dinge, die sie ansehen und, schön, wenn du willst, mit denen sie sich identifizieren können, Sachen, die nicht hochgestochen oder fauler Zauber sind.«

»Er hielt es mit der Religion so, wie es der Geflügelhalter mit dem Aas hielt, das er seinen Tieren fütterte: Aas ist ekelhaft, aber das Vieh liebt es, und deshalb ist es gut und richtig, es dem Geflügel zu füttern!«

Guy spürte, wie ihm die Röte bis zu den Augen hochstieg. »Wo hast du das wieder her?«

»Es ist von Tolstoi.«

»Mein Kompliment zu deinem guten Gedächtnis. Hast du es auswendig gelernt, um es heute anzubringen? Oder sagt er solche Sachen, wenn er seine großartigen Reden hält?«

»Es ist eine Passage, die mir gut gefällt«, sagte sie. »Sie passt auf viele der schrecklichen Dinge, die Menschen heute einander antun. Mir gefällt nichts von dem, womit du dein Brot verdienst, Guy, aber das ist nur ein Teil der Geschichte.«

»Willst du mir nicht den Rest erzählen?«

Ihre Melone und seine Garnelen erschienen. Er bestellte eine Flasche Macon Lugny. Er war keineswegs Alkoholiker, aber er hatte sich angewöhnt, jeden Tag zu trinken, und zwar eine ganze Menge, mittags einen Aperitif und Wein, vor dem Abendessen zwei, drei Glas Gin und zum Abendessen eine Flasche Wein. Wenn die Person, mit der er gerade zusammen war, mit ihm den Abend über noch ein, zwei Flaschen leeren wollte, hatte er nichts dagegen einzuwenden. Nicht einmal Leonora zuliebe war er bereit, so zu tun, als läge ihm nichts an einem Gläschen, oder sich die Zigarette zu versagen, die er nach seinem Steak anzuzünden pflegte.

»Du hast es eigentlich noch nicht richtig klargemacht, weißt du. Du hast gesagt, warum du dich zu dem Zimtzwerg hingezogen fühlst. Aber warum hast du mich nicht gern? Richtiger gesagt, nicht mehr? Früher hast du’s doch getan. Mich gern gehabt, meine ich.«

»Damals war ich fünfzehn, Guy. Das war vor elf Jahren.«

»Trotzdem, ich war deine erste Liebe, und die erste Liebe ist bei einer Frau immer die größte.«

»Altmodischer, sexistischer Blödsinn ist das. Und wenn du William noch einmal einen Zimtzwerg nennst, stehe ich auf und gehe.«

»Ich bleib’ nicht hier sitzen und höre mir Beleidigungen an«, höhnte er mit einer Fistelstimme im Cockneytonfall.

»Ganz richtig. Danke, dass du es gesagt hast. Es hat mir die Mühe erspart.«

Er schwieg, vor Zorn unfähig, etwas herauszubringen. Wie so oft, wenn sie sich trafen, war er zu zornig oder zu unglücklich, um sein Essen anzurühren, obwohl er noch ein paar Minuten zuvor hungrig gewesen war. Er würde sich stattdessen ans Trinken halten und am Schluss mit gerötetem Gesicht aus dem Lokal hinauswanken. Aber noch war es nicht soweit. Er sah sich in der schwarzen Glasscheibe an der Wand gegenüber, neben dem Standfoto von Cary Grant aus Intermezzo: ein sehr gut aussehender Mann mit kräftig geschnittenen, klassischen Zügen, einer edlen Stirn, schönen dunklen Augen und einer dunklen Strähne, die ihm lässig in die gebräunte Stirn fiel. Er stellte Cary Grant in den Schatten. Doch paradoxerweise machte ihn sein Spiegelbild noch zorniger. Da schien er bereits alles zu haben, gutes Aussehen, Geld, Erfolg, Charme, Jugend – was also musste er sich noch zulegen, was finden, um sie zurückzugewinnen, wenn doch alles unzureichend war?

»Ich möchte kein Dessert«, sagte sie. »Nur Kaffee.«

»Ich nehme auch nur Kaffee. Hast du was dagegen, wenn ich rauche?«

»Du rauchst doch immer«, sagte sie.

»Ich würde es sein lassen, wenn du was dagegen hättest.«

»Natürlich hab’ ich nichts dagegen, Guy. Bei mir brauchst du nicht zu fragen. Denkst du denn, ich kenne dich nicht inzwischen?«

»Ich werd’ mir einen Brandy bestellen.«

»Tu, was du möchtest, Guy. Ich fände es schön, wenn wir uns nicht zankten. Wir sind doch Freunde. Ich möchte, dass wir immer Freunde bleiben, wenn das möglich ist.«

Das hatten sie schon mal gehabt. »Ich habe mich in William verliebt.« Die Worte summten in seinen Ohren. Er sagte: »Wie geht’s Maeve und Rachel und Robin und Mami und Papi?« Er wusste, er hätte »deinen Eltern« sagen sollen, und es genierte ihn etwas, dass es ihn freute, als sie leicht zusammenzuckte, weil er stattdessen von »Mami« und »Papi« geredet hatte. Trotzdem konnte er es sich nicht versagen, noch eins draufzusetzen: »und ihr Anhang, Stiefmama und Stiefpapa, wie geht’s dem? Noch immer verliebt? Schließen sie, noch immer späte Zweitehen, jetzt, da sie alt genug wären zu wissen, was sie wollen, die Schwachköpfe?«

Sie stand auf. Er packte sie am Handgelenk. »Geh nicht. Bitte, geh nicht, Leonora. Es tut mir leid. Es tut mir schrecklich leid, bitte verzeih mir. Ich drehe durch. Wenn man so unglücklich ist wie ich, dreht man durch. Es ist einem egal, was man sagt.«

Sie befreite ihr Handgelenk von seinem Griff, sehr sanft. »Warum bist du nur so ein Idiot, Guy Curran?«

»Setz dich wieder hin. Trink deinen Kaffee. Ich liebe dich.«

»Das weiß ich«, sagte sie. »Glaub mir, ich zweifle nicht daran. Ich weiß, es ist so, und ich wollte, es wäre anders. Wenn du einsehen könntest, wie mir das zusetzt, wie es mir das Leben vergällt, dass du nicht aufhören kannst, mich nie in Frieden lässt, würdest du es dann nicht vielleicht – wie soll ich sagen? –, würdest du es dann nicht aufgeben, Guy?«

»Ich werde nie aufgeben.«

»Eines Tages wirst du müssen.«

»Nein! Ich weiß nämlich, dass diese ganze Geschichte nicht stimmt. Du sagst, du hättest dich in diesen Wieheißt-er-doch-gleich verliebt, aber es ist nur eine Vernarrtheit, die vorübergehen wird. Ich weiß, dass du in Wirklichkeit mich liebst. Es wäre dir furchtbar, wenn ich die Finger von dir ließe. Du liebst mich.«

»Ich habe gesagt, dass ich dich in einer gewissen Weise liebe. Nur …«

»Lass uns nächsten Sonnabend wieder zusammen Mittagessen.«

»Das tun wir doch immer.«

»Und ich rufe dich morgen an.«

»Ich weiß«, sagte sie. »Du rufst mich jeden Tag an und gehst jeden Samstagmittag mit mir essen. Es ist wie mit Weihnachten: Man kann sich darauf verlassen, dass es kommt.«

»Aber sicher«, sagte er, hob ihr das Brandyglas entgegen, nippte daran und nahm dann einen Schluck, als tränke er Wein. »Ich bin so zuverlässig wie Weihnachten und auch so – wie sagt man doch gleich? – unerbittlich. Und ich will dir was sagen: Du würdest nicht kommen, wenn du mich nicht wirklich lieben würdest. Der Ing …, dieser William, in den bist du nicht verliebt, nur vernarrt. Ich bin der Mann, den du liebst.«

Ich hab’ dich gern.«

»Warum triffst du dich dann noch mit mir?«

»Guy, sei vernünftig. Ich tu’s nur noch, weil … ach, ich muss es doch nicht weiter erklären.«

»Doch, du musst. Warum tust du’s ›nur noch, weil‹?«

»Also gut, wenn du es unbedingt wissen willst – weil ich weiß, wie es in dir aussieht, beziehungsweise weil ich mich in dich einzufühlen versuche. Ich möchte nett zu dir sein, ich möchte nicht gemein sein. Ja, ich habe dir Versprechungen und weiß Gott was gemacht, als wir Kinder waren. Niemand, der bei Verstand ist, würde diese Versprechungen für bindend halten, aber gemacht habe ich sie. O Gott, Guy, siehst du nicht, dass ich deinetwegen ein schlechtes Gewissen habe? Deshalb gehe ich sonnabends mit dir Mittagessen, deshalb höre ich mir dieses ganze Zeug an und lasse zu, dass du meine Eltern und meine Freunde und … William beleidigst. Und ich habe noch einen anderen Grund. Ich tue es, weil ich hoffe – oder vielmehr gehofft habe –, ich könnte dich zur Vernunft bringen. Ich habe gehofft, ich könnte dich überzeugen, dass die Sache hoffnungslos ist – tut mir leid, dass du dir etwas vorgemacht hast –, ich habe gehofft, du würdest schließlich einsehen, dass es für dich und mich keine gemeinsame Zukunft gibt. Ich hatte die Vorstellung, ich würde dich überzeugen, wir könnten Freunde bleiben wie bisher, und du würdest dich bereitfinden, mein Freund zu sein – nein, eigentlich unser Freund, Williams und mein Freund. Hab’ ich mich jetzt klar ausgedrückt?«

»Eine richtige Ansprache«, sagte er.

»Ich habe mich so kurz gefasst wie möglich.«

»Leonora«, sagte er, »Wer hat dich gegen mich aufgehetzt?« Es war ein neuer Gedanke. Er kam ihm, wie, einem Gläubigen eine Erleuchtung, eine Offenbarung zuteilwerden mochte. Ihr Gesichtsausdruck, schuldbewusst, argwöhnisch, auf der Hut, zeigte ihm, dass er recht hatte. »Jetzt ist mir alles klar. Es war einer von ihnen, hab’ ich nicht recht? Einer von ihnen hat dich gegen mich aufgehetzt. Ich bin ihnen nicht gut genug, ich entspreche nicht ihren Vorstellungen, wer der Richtige für dich ist. Das ist es, oder?«

»Guy, ich bin eine erwachsene Frau. Ich treffe meine eigenen Entschlüsse.«

»Du willst doch nicht bestreiten, dass ihr in eurer Familie ganz eng zusammengluckt, oder? Dass die anderen großen Einfluss auf dich haben.« Sie konnte es nicht bestreiten und sagte nichts. »Ich wette, sie sind von diesem William ganz hingerissen, ich wette, er ist der erste, den der ganze Verein für gut befunden hat.«

Sie sagte wohlüberlegt: »Sie mögen ihn, ja.« Dann stand sie auf, berührte seine Hand und sah ihn mit einem Blick an, den er nicht verstand. »Ich sehe dich nächsten Sonnabend.«

»Wir sprechen vorher miteinander. Ich ruf‘ dich morgen an.«

In einem gelassenen, fröhlichen Ton sagte sie: »Ja, das tust du ganz sicher.«

Er ging in die eine Richtung und sie in die andere. Als sie nicht mehr zu sehen war, winkte er einem Taxi. Er überlegte, ob er sich zu dem Haus in der Portland Road fahren lassen sollte, wo sie wohnte, damit er sich dort mit ihr aussprechen konnte, vielleicht sogar in Gegenwart von Newton. Sicher war Newton dort, hatte auf sie gewartet, hörte ihr jetzt mitfühlend zu, während sie über das Mittagessen und ihn klagte und jammerte, wie ihr das alles auf die Nerven gehe, und sicher ließ er sie dann in den Genuss seiner brillanten Konversationsgabe kommen.

Aber nein, so etwas würde sie nicht sagen. Sie würde nicht über ihn herziehen und ihn einen Langweiler nennen. Er war sich ziemlich sicher, dass sie niemandem gegenüber auch nur von ihrem Treffen erzählen würde. Denn es war ja unbestreitbar, dass sie ihn liebte. Würde sie sich sonst auf diese Weise mit ihm treffen? Wie sollte man diesen ganzen Schrott glauben, dass sie Gewissensbisse habe und ihn überzeugen wolle, sie könnten doch Freunde bleiben? Wenn eine Frau sich täglich von einem Mann anrufen ließ und sich mit demselben Mann einmal die Woche verabredete, dann einzig und allein, weil sie ihn liebte.

Guy bezahlte den Taxifahrer am Eingang zu seiner Straße Scardale Mews. Er hatte das Haus zehn Jahre zuvor, mit neunzehn, gekauft – damals war das etwas ganz Unerhörtes gewesen. Aber er hatte das Geld dafür gehabt. Das war kurz vor dem Immobilienboom gewesen, als sich der Wert des Hauses in drei Jahren verdreifachte. Die zweitbeste Lage in London, so nannte er die Gegend. Er hatte das Haus gekauft, weil es ein ehemaliges Kutscherhäuschen war, eines wie das, in dem damals ihre Eltern wohnten. Nur war seines größer, und die Lage ungleich vornehmer. Zu seinen Nachbarn gehörten ein Mitglied des Hochadels, ein berühmter Romanautor und ein Talk-Show-Star. Als er sie zum ersten Mal gebeten hatte, seine Frau zu werden, war er zwanzig und sie siebzehn gewesen, und er hatte sie in sein tolles Haus mitgenommen und ihr den ummauerten Garten mit den Orangenbäumen in römischen Vasen, den Salon mit alten Lissaboner Kacheln an den Wänden und einem Gendje-Teppich gezeigt. Das Haus hatte den allerersten Whirlpool, der in London installiert worden war. In seinem Schlafzimmer hatte er ein Himmelbett aus dem achtzehnten Jahrhundert und auf dem Boden einen Joshagan-Läufer. Das Haus übertraf alles, was ihre Eltern ihr Eigen nannten. Er führte sie zum Abendessen ins Ecu de France, wo die Kellner angetanzt kamen und einem das Essen auf großen Silberplatten zeigten, und dann ging er mit ihr nach Hause, wo im Kühlschrank Piper Heidsieck und wilde Erdbeeren warteten.

»Der große Gatsby«, sagte sie.

Das war der Name eines Buches. Sie sprach immerzu über Bücher. An dem Ring, den er ihr gekauft hatte, war ein großer Saphir, so groß wie die Iris in einem ihrer Augen. Ihretwegen und nur für sie hatte er das in seinen jungen Jahren zusammengeraffte Vermögen ausgegeben.

»Nein, ich kann nicht, ich bin ja erst siebzehn«, hatte sie gesagt, als er sie bat, ihn zu heiraten.

»Okay, dann später«, hatte er geantwortet. »Ich werde warten.«

Den Ring hatte er noch. Er befand sich oben im Tresor, zusammen mit ein paar anderen, weniger achtbaren Dingen. Er würde die Hoffnung nicht aufgeben, ihn ihr eines Tages über den Finger streifen zu können. Sie liebte ihn, das war klar. Wenn es nicht so wäre, würde sie sich einfach weigern, ihn jemals wiederzusehen. So verhielten sich nämlich die Leute, so machte er es mit den Mädchen, die ihm nachstellten. Er schloss die Haustür auf, ging geradewegs in den Raum, den er nach ihrer Meinung nicht als Salon bezeichnen sollte – er tat es natürlich, was denn sonst? – und goss sich ein Glas Brandy ein. Er erinnerte ihn, wie es dieses köstliche Getränk immer tat, an Linus Pinedos Kognak, den sie in Kensal Green getrunken hatten. Betäubt von Liebe und Alkohol, waren sie einander in dem hohen Gras zwischen den Gräbern in den Armen gelegen, während über ihnen in der warmen Sommerluft Schmetterlinge schwebten.

»Ich werde dich mein ganzes Leben lang lieben«, hatte sie gesagt.« Für uns, Guy, kann es niemals einen anderen Menschen geben. Denkst du auch so?«

»Das weißt du doch.«

Sie liebte ihn, sie hatte ihn immer geliebt. Irgendjemand hatte sie gegen ihn aufgehetzt. Einer von ihnen. Einer oder auch mehrere von ihnen hatten sie gegen ihn beeinflusst: William oder Maeve oder Rachel oder Robin oder die Eltern, ihr Vater Anthony und ihre Mutter Tessa. Übrigens hatten sie beide nach ihrer Trennung noch einmal geheiratet, weshalb sie sich keine kleinen Kutscherhäuschen in der zweitbesten (beziehungsweise in ihrem Fall dritt- oder viertbesten) Gegend Londons leisten konnten. Guy lächelte. Jetzt waren es vier: Anthony und Susannah, Tessa und Magnus.

Sie hatten sie planmäßig gegen ihn aufgehetzt. Es gehörte zu einer wohlgeplanten Operation, Leonora so zurechtzubiegen, wie sie es richtig fanden, und sie von »unerwünschten Elementen« zu trennen. Ihr Vater Anthony, der Architekt, und Tessa, ihre Mutter, mit den metallisch-glänzenden Fingernägeln und der hochmütigen, besserwisserischen Stimme. Ihre Stiefmutter, die hübsche, sanfte Susannah, eine dilettierende Psychotherapeutin, und ihr Stiefvater Magnus, der Anwalt mit dem Gesicht eines Totenschädels und dem Gehabe eines Richters, der mit Todesurteilen rasch zur Hand ist.

Und die Randfiguren: William und Robin und Rachel und Maeve. Sie hatten sich gegen ihn zusammengerottet – die acht gegen Guy Curran.

2

_____

Beim Schulwechsel kam sie auf die Gesamtschule Holland Park, auf die auch er ging. Ihre Mutter sah es nicht gern, dass sie an den Winternachmittagen, wenn es um vier Uhr dunkel zu werden begann, alleine nach Hause ging. Um zu verhindern, dass sie sie mit dem Wagen abholte, erzählte Leonora, ein paar »größere Freunde« würden sie begleiten. Das waren er selbst, Linus und Danilo, ein Trio, das in der örtlichen Unterwelt gerade als »Dream Traffic«, als Traumhändler, bekannt zu werden begann.

Ihre Eltern wären vermutlich nicht bloß ausgeflippt, wenn sie dahintergekommen wären, sondern gleich möglichst weit weggezogen. Andererseits wurde sie nach einiger Zeit ohnehin nur noch von ihm allein nach Hause begleitet. Linus hatte die mittlere Reife geschafft und war an eine andere Schule übergewechselt, um dort schließlich die Reifeprüfung zu machen, und Danilo war in Schwierigkeiten, weil er bei einem Einbruch ertappt worden war. Der »Traumhandel« war auf ein Einmannunternehmen zusammengeschrumpft, gedieh aber trotzdem immer prächtiger. Eines Tages, an einem Herbstnachmittag, saßen er und sie am Prince’s Square auf einer Hauseingangsstufe. Sie rauchten weder, noch taten sie sonst etwas Verbotenes, tranken nur zusammen eine Dose Cola und aßen Kartoffelchips, als ihre Mutter in ihrem Wagen vorüberfuhr. Sie fuhr durch die Hereford Road nach Hause. Er dachte, sie werde anhalten, aber sie winkte nur Leonora zu und fuhr weiter.

»Drück mir den Daumen, wenn ich nach Hause komme«, sagte Leonora.

»Warum? Was wird passieren?«

»Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht macht sie eine große Szene. Vielleicht werd’ ich ein paar Wochen mit dem Auto zur Schule gebracht und abgeholt. Mein Gott, hoffentlich nicht, das wäre wirklich Mist.«

»Meinst du? Ich wette, sie tut, was in der Frauenzeitschrift meiner Großmutter steht.« Er sprach mit einer Fistelstimme: »Verbieten Sie Ihren Kindern nicht, ihre Freunde zu treffen. Es ist viel besser, Sie ermutigen sie, ihre Freunde zu sich nach Hause einzuladen. Auf diese Weise können Sie sie kennenlernen. Denken Sie daran, dass die meisten Menschen auf die Atmosphäre in einer glücklichen Familie positiv ansprechen.«

Das brachte sie zum Lachen. Er erinnerte sich noch an jedes Wort dieses Gesprächs, ganz genau an Ort und Zeit und natürlich an sie selbst. Sie trug Bluejeans, ein weißes Hemd und ein dunkelblaues Sweatshirt mit einem Teddybären an der Vorderseite, eine nette, kuschelig wirkende, mit Schaffell gefütterte blaue Jeansjacke, braune Lederstiefel und einen langen rosa, blau und gelb gestreiften Schal. Ihr Haar war damals lang, richtig lang, reichte ihr beinahe bis zur Taille. Sie hatte keine Mütze auf, dafür war es noch nicht kalt genug, erst Oktober. Sie war dreizehn und hatte sich gerade Löcher in die Ohren stechen lassen. Er hatte sie begleitet. Es gefiel ihm, was Mädchen mit sich selber machten, im Unterschied zu dem, was Männer taten, der Kontrast gefiel ihm. Schon damals malte er sich aus, dass er ihr später einmal Diamantohrringe kaufen werde. Ihre Mutter war wütend gewesen und hatte erklärt, es sei »ordinär«, sich so etwas in so jungen Jahren machen zu lassen. Damals hatte Leonora diese fantasievollen Ohrringe zu tragen begonnen, die sie noch heute gerne anlegte. Als sie dort auf den Stufen gesessen waren, trug sie an den Ohren zwei winzige Telefonapparate, von denen die Hörer an Strippen herabbaumelten.

Er erinnerte sich an alles ganz genau, weil sie ihm damals zum ersten Mal gesagt hatte, dass sie ihn liebe. Das hatte er noch von keinem Mädchen gehört, nicht einmal von der Achtzehnjährigen (sie war inzwischen zwanzig), deren Bettcouch in einem winzigen Apartment er manchmal teilte und deren Wagen er fuhr. Warum hätten Mädchen so etwas zu ihm sagen sollen? Oder sonst jemand? Schon gar nicht seine Mutter. Nicht einmal seine Großmutter, die seine Mutter überredet hatte, ihm den Namen Guy zu verpassen, weil, wie sie sagte, Guy Fawkes der erste Katholik gewesen war, der das britische Parlament in die Luft hatte sprengen wollen.

Doch als er mit Fistelstimme prophezeite, zu ihr nach Hause und in die glückliche Familienatmosphäre eingeladen zu werden, begann Leonora zu lachen. Sie lachte in einem fort, legte den Kopf auf die Knie, schüttelte das lange, dunkelbraune Haar und die Telefonohrringe, blickte zu ihm hoch und sagte: »Oh, Guy, ich liebe dich, ich liebe dich so!« Damit legte sie ihm die Arme um den Hals und drückte sich an ihn.

Sie hatte es gern, wenn er lustige oder intelligente Sachen sagte, und so bemühte er sich, sich möglichst oft so etwas einfallen zu lassen. Das war nicht leicht, aber er versuchte es. Er strengte sich noch immer an. Und sie lachte noch immer, wenn in ihrem Lachen auch ein Ton mitschwang, der ihn beunruhigte. Es war Überraschung. Interessanterweise tat ihre Mutter genau das, was er prophezeit hatte, und trug ihr auf, ihn zu sich nach Hause einzuladen. Das war sein erstes Zusammentreffen mit jemand anderem aus ihrer Familie. Robin, ihr Bruder, war nicht da. Er war auf der Schule, ging auf irgendein hochgestochenes Internat.

Ihre Mutter musste damals um die achtunddreißig gewesen sein. Sie sah genau wie eine ältere, verhärtete Version von Leonora aus, die gleiche olivfarbene Haut, das gleiche Pagengesicht, das gleiche dunkle Haar, obwohl ihres zu einer Art Knoten auf dem Hinterkopf hochfrisiert war, die gleichen dunkelblauen Augen, allerdings berechnend und wachsam. Guy fielen ihre Fingernägel auf. Sie waren silbern bemalt, sehr lang und wie Klauen nach unten gebogen, aber spitz zugefeilt, und sie wirkten wie aus Metall, wie Messerwaren. Wenn er Leonoras Mutter später wiedersah, waren die Nägel jedes Mal mit einer anderen Metallfarbe bemalt, Gold, Bronze, Messing oder wieder dieses Silber. Leonora stellte ihn nicht vor. Wozu auch? Jeder wusste, wer der andere war, es konnte niemand sonst sein. Trotzdem fiel die Bemerkung, auf die es keine Antwort gab: »Das ist also Guy?«

Es regnete. In dem Kutscherhäuschen war es ziemlich dunkel. Ein paar Lampen brannten und warfen kleine, goldene Lichtteiche in düstere Ecken. Die großen, golden lackierten Heizkörper strahlten eine intensive Hitze aus.

Es roch nach Möbelpolitur, nach chemisch erzeugtem Zitronen- und Lavendelduft. Guys eigenes Zuhause war eine Bruchbude, kaum möbliert. Die Einrichtung bestand aus Obstkisten und Matratzen auf dem Boden, einem riesigen Fernsehapparat, einer Stereoanlage und indischen Tagesdecken, die mit Reißnägeln an der Wand über den Fenstern befestigt waren, um diese abzudecken. Aber er wusste, was geschmackvoll war, was er sich eines Tages zulegen würde. Er blickte um sich auf das spätviktorianische Kunterbunt, die rosafarben bezogene Chaiselongue, die Parker-Knall-Sessel und die Kopie eines georgianischen Esszimmertisches.

Leonoras Mutter sagte: »Wo wohnst du denn, Guy? Nicht weit von hier, nehme ich an.«

Er sagte es ihr ungeniert, in dem sicheren Bewusstsein, dass sie sofort verstehen werde. Sie würde auf der Stelle wissen, dass »Attlee House« wohl kaum die Bezeichnung für ein nobles Gebäude mit teuren Eigentumswohnungen war. Er konnte sehen, wie es in ihrem Gehirn arbeitete, wie sich die Rädchen drehten, Dinge eingepasst, Notfallpläne geschmiedet wurden. Leonora war unruhig, von alldem gelangweilt.

»Komm, Guy, gehn wir hinauf in mein Zimmer.«

Eine Hand streckte sich zu Leonoras Arm hin und blieb darauf liegen, eine lange, hellbraune Hand mit, wie ihm schien, unnatürlich langen, schmalen Fingern und Nägeln, die glitzerten wie irgendwelche Gerätschaften, wie Dinge, die dafür entworfen worden waren, zerquetschte oder sonst wie beschädigte Stückchen aus einem Teller voll Essen herauszuholen.

»Nein, Leonora, lass das mal lieber bleiben.«

»Warum denn?«

»Weil gegessen wird, sobald Papi nach Hause kommt.«

Sie saßen dicht nebeneinander auf der rosafarbenen Chaiselongue und sahen sich etwas im Fernsehen an. Sie hätte seine Hand genommen, er spürte ihr Verlangen, aber er schüttelte ganz leicht den Kopf und rückte ein Stückchen weg von ihr. Ihr Vater kam herein. Er hatte mehr Ähnlichkeit mit einem netten Teddybären als irgendein anderer Mann, den Guy je gesehen hatte, blondes Haar und ein derbes Gesicht. Er war untersetzt, aber nicht dick, und er sprach Leonoras Mutter mit »Tessa« an, worin sich Guy ihm anschloss, wenn er sich an sie wenden musste. Für ihn gab es niemanden, den er mit »Mr.« oder mit »Mrs.« anredete, er hatte es noch nie getan und wollte es auch nicht einführen. In der Schule hatte er deswegen immer wieder Scherereien bekommen. »Tessa«, sagte er also, und sie sah ihn an, als hätte er sie eine Schlampe oder Hure oder sonst was genannt. Ihre Augenbrauen, die auch Leonora hatte – abgesehen davon, dass bei der Mutter die Haut um sie herum alt, braun und gesprenkelt war –, zogen sich bis ins Haar hoch.

»Du schmeichelst mir, Guy«, sagte sie sarkastisch. »Mir ist gar nicht bewusst geworden, dass wir schon auf so vertrautem Fuß stehen, kaum dass wir uns kennen.«

»Oh, halt doch den Mund, Mami, bitte«, sagte Leonora.

Tessa achtete nicht darauf. Guy hätte schwören können, dass ihm der alte Mann – na ja, er war vielleicht vierzig – andeutungsweise zuzwinkerte. Tessa sagte:

»Du hast sicher ein sehr warmherziges Naturell und gehst leicht aus dir heraus. Ich weiß das zu schätzen, aber wenn es dir nicht zu viel ausmacht, wäre es mir lieber, für dich vorläufig noch Mrs. Chisholm zu bleiben.«

Er hätte am liebsten geantwortet, wenn die Dinge so lägen, könne sie ihn ja mit Mr. Curran anreden. Aber natürlich sprach er das nicht aus, weil er nicht wollte, dass man Leonora von ihm fernhielt. Während des Essens sprachen sie, das heißt, die Eltern, über nichts anderes als Drogen. Es hörte sich an, als hätten sie es geprobt. Sie konnten nichts über ihn wissen, hatten sich aber einiges schlau zusammengereimt. Leonoras Vater sagte, Dealen sei abscheulicher als Mord oder der Missbrauch von Kindern, und ihre Mutter sagte, so sehr ihr der Gedanke auch zuwider sei, einem Menschen das Leben zu nehmen, so solle doch für Rauschgifthändler ihrer Meinung nach die Todesstrafe wieder eingeführt werden.

Er wurde nie mehr zu ihnen eingeladen, aber sie verboten Leonora auch nicht den Umgang mit ihm. Ohne Zweifel war ihnen bewusst, dass sie ein solches Verbot nicht hätten durchsetzen können. Sie hätten schon wegziehen müssen. Hin und wieder sah er Tessa beim Einkaufen und einmal, wie sie aus dem »Gate«-Kino herauskam. Sie war eine Frau, die sich anzuziehen verstand, das musste man ihr lassen, und hatte eine fantastische Figur. Sie hatte jene schlanken, eleganten Fesseln und langen Beine, gegen die die anderer Frauen wie Beine von Ackergäulen wirkten. Doch die Falten in ihrem Gesicht vermehrten sich in Windeseile. Jedes Mal, wenn er sie sah, hatte sie eine neue, noch tiefer eingegrabene. Als er, mehr oder weniger »offiziell«, mit Leonora zu gehen begann, hielt er sich manchmal uneingeladen in ihrem Haus auf. Dann behandelte ihn Tessa mit Eiseskälte, oder sie erwischte ihn mit ihren kleinen, scharfen Stacheln an den verletzlichen Stellen. Es war, als stieße sie ihm die silbernen oder kupfernen oder zinnfarbenen Dolche an ihren Fingerspitzen in die Augenhöhlen. Er musste die Augen schließen und es über sich ergehen lassen.

Er mache also keine Berufsausbildung. Wie es seinem Vater gehe. Wo sein Vater sei. Ob er meine, seine Mutter könne irgendwann die Zeit erübrigen und sie, die Chisholms, besuchen. Er sei sich doch bewusst, dass er Leonora, wenn sie erst auf die Universität ginge, vielleicht drei Jahre lang nicht sehen würde.

Doch bald danach gingen sie auseinander, Tessa und Anthony Chisholm, das Kutscherhäuschen wurde verkauft, und Leonora war einige Zeit völlig aus dem Geleise, am Boden zerstört wegen dieser Scheidung, die sie niemals erwartet hätte. Ihr Vater hatte eine andere Frau, ihre Mutter einen anderen Mann gefunden. Leonora gestand ihm, dass sie alle hasse, dass sie ihre Eltern nicht mehr sehen wolle, und er frohlockte insgeheim. So jung er war, verstand er doch damals schon, welch großen Einfluss sie auf sie hatten. Nun, da sie nicht mehr mit ihnen sprach und sich danach sehnte, sich irgendwo selbst zu etablieren, den Staub ihrer Haustüren von den Füßen zu schütteln, wusste er, dass sie zu ihm kommen würde. Er würde sich ein Haus zulegen, um ihr ein Heim bieten zu können, und sie würden heiraten. In ihm würde sie Mutter und Vater wie auch Ehemann und Liebhaber finden.

Dann beruhigte sie sich wieder. Der Bruch währte nicht länger als ein paar Wochen, und über Nacht versöhnten sie sich, die beiden Paare waren plötzlich ein Herz und eine Seele, gingen miteinander zum Essen aus. Leonora sprach wieder davon, was Mami sagte und Papi tat und, unglaublicherweise, auch davon, was Susannah dachte und Magnus empfahl. Sie nannte es zivilisiertes Benehmen.

Guy fand sich damit ab, es blieb ihm nichts anderes übrig. Außerdem hatte er andere Dinge im Kopf, und er sagte sich, dass Leonora ihm trotz allem sicher sei. Eines Morgens dann wurde ihm klar, dass er ein reicher Mann war. Mit achtzehn war er viel reicher, als die Chisholms jemals sein würden.

All die Jahre hatte er jeden Tag mit ihr telefoniert. Oder fast jeden Tag. Er hatte es zumindest jeden Tag versucht, sie anzurufen. An den meisten Tagen hatte er sie erreicht. Es war für ihn gewissermaßen eine Herausforderung oder eine ritterliche Suche, ein »Minnedienst«.

Als sie dann zu studieren begann, sagte sie, sie wolle nicht, dass er sie täglich anrufe, es sei ihr peinlich. Er nahm das nie sehr ernst. In den Ferien rief er sie bei Tessa oder Anthony an, je nachdem, wo sie sich gerade einquartiert hatte. Sie ging anschließend auf die pädagogische Hochschule, und er versuchte, sie jeden Tag im Studentinnenheim zu erreichen. Ziemlich häufig gelang ihm das nicht, aber er blieb hartnäckig. Er rief an, als sie zu Anthony und Susannah zog, und er rief an, als sie zusammen mit Rachel und Maeve Kirkland die gemeinsame Wohnung bezog.

Zumeist hob jemand anders ab. Warum das so war, wusste er nicht zu sagen. Als sie bei ihrem Vater gewohnt hatte, kam Anthony oder Susannah an den Apparat, und jetzt in der Wohnung meldete sich zumeist Rachel oder Maeve. Es war schon etliche Jahre her, dass sie noch bei ihrer Mutter gelebt hatte, und er hatte Tessas Stimme seit der Einzugsparty in der Portland Road nicht mehr gehört. Aber sie war unverkennbar. Tessa also war es, die den Hörer abnahm, als er am Tag nach ihrem gemeinsamen Mittagessen in dem Weinlokal in Leonoras Wohnung anrief.

Ein mattes »Hallo?«. Tessas Stimme war stets entweder matt oder scharf.

Er sagte knapp: »Leonora bitte.«

»Wer ist am Apparat?« Als wüsste sie es nicht.

»Ich bin’s, Guy Curran, Tessa.« Er holte ausgiebig Luft.

»Und wie geht’s Ihnen nach so langer Zeit?«

Es war, als hätte sie zwei Wasserhähne in ihrem Kopf. Aus dem einen kam ein träge fließendes Rinnsal, aus dem anderen ein Sturzbach. Sie drehte den zweiten Hahn auf.

»Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit bekomme, mit dir ein Wörtchen zu reden. Leonora ist einfach zu nett und gutartig, um zu sagen, was einmal gesagt werden muss. Ein anderes Mädchen hätte dir längst die Polizei auf den Hals gehetzt. Mindestens. Ist dir nicht klar, dass sie ohne weiteres eine gerichtliche Verfügung erwirken könnte, die es dir verbietet, ihr nachzustellen?«

Er schwieg. Er hielt den Hörer auf Armeslänge von sich weg und kramte in seinen Taschen nach einer Zigarette. Zornig krächzte die Stimme aus dem Hörer. Er klemmte ihn zwischen Kinn und Schulter und zündete den Glimmstängel an.

»Ich weiß, dass du noch dran bist«, hörte er sie sagen.

»Ich höre dich atmen. Du bist wie einer dieser Telefonunholde und genauso bösartig. Ja, du bist bösartig. Du bist eine Art Gangster. Entsetzlich, dass meine Tochter mit jemandem wie dir verkehrt – diese schrecklichen Anrufe, Tag für Tag, diese Geschichte mit dem Mittagessen sonnabends – es kommt mir wie eine Art Durchhaltetest vor. Ich verstehe es nicht, es geht über meine Begriffe, falls du sie nicht irgendwie hypnotisiert hast.«

Das einzig Vernünftige war vielleicht, aufzulegen und es später noch einmal zu versuchen. Doch da hörte er Leonora sagen: »Komm, Mutter, gib mir den Hörer.« Immerhin nannte sie die Frau nicht mehr »Mami«. »Es tut mir leid, Guy«, sagte sie. »Meine Mutter ist zu Maeve in die Küche gegangen. Ich möchte nicht, dass du glaubst, ich hätte mich über dich beklagt. Sie denkt sich das alles wirklich nur selbst aus. Leider ist sie dir gegenüber sehr negativ eingestellt, war es von jeher.«

»Solange du nicht darauf achtest, mein Schatz«, sagte er.

Sie verwies ihm das »Schatz« nicht. »Es ist schwer, nicht auf die eigene Mutter zu achten, besonders wenn man sich so nahesteht wie wir.«

Wieder lief es ihm kalt über den Nacken. Also übte diese Person tatsächlich einen Einfluss aus. Leonora hörte auf sie. Warum suchte sie eine so enge Bindung an jemanden wie Tessa? Weil es sich um ihre Mutter handelte? Er selbst hatte seine Mutter seit sieben Jahren nicht gesehen, und es konnte keine Rede davon sein, dass sie ihm etwas bedeutete. Dieser Zusammenhalt zwischen Familienangehörigen war für ihn unbegreiflich, aber er merkte, wohin die Sache führte.

Er lauschte Leonoras Stimme, deren Klang für ihn ebenso wohltuend war wie das, was sie gerade gesagt hatte. Sie unterhielten sich eine Zeitlang. Sie habe vor, sagte sie, mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater, ihrem Bruder und – warum auch immer – Maeve irgendwo an der Themse essen zu gehen, und später wolle sie sich mit Newton treffen. Tags darauf beginne die letzte Woche an der Grundschule, wo sie unterrichte, und danach kämen die Sommerferien.

»Ich ruf’ dich morgen wieder an«, sagte er.