9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

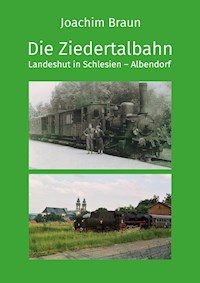

Zeitgenössische Dokumente, Berichte und Bilder erzählen von der Ziedertalbahn. Die von Landeshut in Schlesien nach Albendorf führende Bahn entstand nach dem preußischen Kleinbahngesetz und wurde 1899 eröffnet. Sie begleitete das Leben in jenem Tal bis zum Jahr 2002 und erlebte frohe Tage wie auch große Not. Hohe Erwartungen auf Beseitigung des Weberelends ruhten auf ihrer Entstehung; wirtschaftliche Krisen, harte Wintermonate und Kriegszeiten lagen auf der Strecke. 1946 mußte die deutsche Bevölkerung des Tales unter Zwang auf ihren Schienen Haus und Hof, Arbeit und Heimat verlassen. Die neuen polnischen Bewohner von Stadt und Land fanden die Bahn vor und nutzten sie weiter. Wir lesen also nicht nur von Lokomotiven und Wagen, von Bahnhöfen und Brücken, sondern auch von Menschen und ihren Schicksalen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 159

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Bilder auf dem Titel:

Oben: Abb. 1: Zug der Ziedertalbahn mit Lok Nr. 2 in Landeshut 1939

Unten: Abb. 2: Sonderzug in Krzeszów 1997

Bild auf dem Rücktitel:

Abb. 75: Sonderzug in Czadrów (Ober-Zieder) im Oktober 1997

Inhalt

Einleitung

Entstehung der Ziedertalbahn

1.1. Die Königliche Eisenbahndirektion Berlin beschreibt das Ziedertal

1.2. Das Konsortium

Exkurs 1: Hermann Rinkel

1.3. Der Bau der Ziedertalbahn

Exkurs 2: Herrmann Bachstein und die Centralverwaltung für Secundairbahnen

1.4. Eröffnung

Die Strecke

2.1. Verlauf

2.2. Brücken

Die Bahnhöfe und Haltestellen

3.1. Landeshut

3.2. Die Haltestelle Klein-Zieder und die großen Zahlen

3.3. Die Haltestelle Ober-Zieder

3.4. Grüssau

3.5. Die Haltestelle Klein-Hennersdorf

3.6. Schömberg

3.7. Die Haltestelle Berthelsdorf

3.8. Der Bahnhof Albendorf und Frau Zugführer Rudolf

3.9. Die Bahnhofswirtschaften in Grüssau und Schömberg

Fahrzeuge

4.1. Lokomotiven

4.1.1. Lok 1,2 und 3. Die preußische T3

4.1.2. Lok 33. Die Vierachsige

4.2. Lok 35. Schlechter Ersatz

4.2.1. Lok 15. Die schwere T3

4.2.2. Reichsbahnlokomotiven

4.2.3. PKP-Lokomotiven

4.3. Wagen

4.3.1. Personenwagen

4.3.2. Güterwagen

Exkurs 3: Bremsen bei der Ziedertalbahn

Verkehrsentwicklung

5.1. Verkehr auf dem Bahnhof Landeshut

5.2. Verkehr und Einnahmen der Bahn

5.3. Die Krise der Ziedertalbahn und die Flachsröste Schömberg

Unfälle und Tragödien

Exkurs 4: Das Boberlager

6.1. Winter im Ziedertal

6.2. Gesellschaftssonderzug für die Gestapo Breslau und andere Sonderzüge

Exkurs 5: Grüssau und die Vernichtung der Breslauer Juden

Russische Besetzung und Vertreibung der Deutschen

Betrieb durch die Polnische Staatsbahn PKP bis zur Stillegung

Der Busverkehr der Ziedertalbahn

Die Industriebahn Landeshut

Briefköpfe aus den Ziedertalbahnakten.

Quellen

Literatur

Danksagung

Verzeichnis der Abbildungen

Einleitung

Wir kennen das Leben, die Sorgen und das Elend der Bewohner der schlesischen Täler aus der deutschen Literatur: 1844 wurde Heinrich Heines Ballade „Die schlesischen Weber“ veröffentlicht, 1894 folgte die Uraufführung des Dramas „Die Weber“ von Gerhart Hauptmann im Deutschen Theater Berlin. Die Handweberei, später dann die Maschinenweberei waren die wichtigsten Erwerbszweige, auch in Landeshut und im Ziedertal. Die Ziedertalbahn, die 1899 eröffnet wurde, sollte die wirtschaftliche Lage verbessern. So begleitete sie für etwa fünfzig Jahre den Alltag der Schlesier, danach blieb noch etwas Güterverkehr. Die folgenden Blätter wollen nicht in erster Linie diese Geschichte der Ziedertalbahn erzählen. Die Daten hierzu sind bereits veröffentlicht.1,2 Gezeigt werden vielmehr Einzelheiten und Ereignisse, die Aufnahme in Akten und Erzählungen fanden und uns somit erhalten blieben. Indem wir den Mikrokosmos der Ziedertalbahn betrachten, erkennen wir Details aus dem Leben und Arbeiten des Schlesiers. Eisenbahn und Reisende, Technik und Kultur, Einheimische und Fremde, Alltägliches und Feierliches, Frieden und Krieg, Zwang und Freiheit, Vorschriften und Genehmigungen wie auch Verzweiflung und Tod sowie das unselige Wort „Auschwitz“ tauchen aus der Vergangenheit auf. Die Akten und Berichte werden uns davon erzählen. Sie werden in der Regel in einer Transskription wiedergegeben, einzelne Quellen erscheinen auch als Faksimile. Der Verfasser hat nur wenig hinzuzufügen und beschränkt sich auf die Auswahl von Texten, das Ordnen und Erläutern. Manchmal weisen nur ein Wort oder ein Halbsatz auf Personen, Technik oder Ereignisse hin, die dann im Zusammenhang oder als Exkurs besprochen werden müssen.

An den Leser werden hohe Anforderungen gestellt. Er trifft auf eine fremd anmutende Sprache, mitunter auch auf den niederschlesischen Dialekt. Wer in den Quellen nachliest, stößt auch auf eine fremde Schrift, die nur durch Erlernen des deutschen Alphabets zugänglich ist, es tauchen Worte oder Abkürzungen auf, die wir heute nicht mehr verstehen und Gebräuche, die uns fremd sind. Wer sich auf dies alles einläßt, beschreitet den Weg in die Vergangenheit, der gefährlich ist, denn er steckt voller Fragen, Rätsel, Schrecken und Geheimnisse, in die wir verstrickt werden, und die uns nicht mehr loslassen wollen. Und er ist endlos weit, denn wir können unsere Zeit nicht verlassen und die Vergangenheit erreichen, wir können ihr nur näherkommen, und dann wird sie schärfer sichtbar.

Wir nähern uns der Ziedertalbahn aus unterschiedlichen Perspektiven. Eine davon ist die Sprache der Quellen. Es ist ein umfangreicher Aktenbestand der Centralverwaltung Herrmann Bachstein im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) in Berlin an die Nachwelt überliefert. Er besteht aus Mitteilungen und Meldungen der Bahnverwaltung der Ziedertalbahn in Schömberg sowie aus Kopien der Anweisungen und Mitteilungen der Centralverwaltung an diese Bahnverwaltung. Sie ermöglichen uns eine zeitgenössische und weitgehend sachliche Perspektive. Hierzu gehören auch alte Fahrpläne mit ihren nüchternen Zahlen.

Eine weitere, spätere Perspektive finden wir in den Erinnerungen und Aufzeichnungen der aus ihrer Heimat Vertriebenen. Hier sind in erster Linie die Berichte im „Schlesischen Gebirgsboten“ (SGB) zu nennen. Die Entstehung erster Schilderungen und Erzählungen reicht bis in die fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Die anfangs noch sehr zeitnahen Berichte entstanden aus der Erinnerung und dem Rückblick. Jedes Erzählen aus der Erinnerung ist charakterisiert durch Gedächtnis, Gefühle, Verarbeitung, Verdrängung, Ausschmückung, Vergessen, Weglassen und Hinzufügen, sowie Deutung und Umdeutung von zum Teil höchst traumatischen Erlebnissen. Im Gegensatz zu den Akten verleiht dies den Berichten eine menschliche und emotionale Prägung, welche den Umgang eines Erzählers mit der, eigentlich mit seiner Geschichte, zeigt. Was für die Akten zu unbedeutend oder alltäglich ist, kann hier gefunden werden, und die enge Beziehung zwischen den Menschen im Ziedertal und ihrer Bahn wird lebendig.

Schließlich taucht eine dritte Perspektive auf, die des Verfassers. Sie ist frei von persönlichem Erleben der Bahn und ihres Raumes, sie entsteht nur durch Lesen, Nachforschen und Hörensagen. Aber sie blickt aus einer zeitlichen Distanz auf die Dinge und sie kennt den Gang der Geschichte, bis der letzte Lokomotivpfiff im Ziedertal verhallt war.

Unser Gepäck ist nun beisammen. Neugier und Reisefieber begleiten uns auf dem Weg zum Bahnhof. So treten wir also die Reise mit der Ziedertalbahn in Raum und Zeit an.

1 Müller, Leopold: Daten u. Fakten zur Ziedertalbahn. In: SGB 4(2002) S. 50-52

2 Bufe, Siegfried: Über die Würstelbahn. In EisenbahnGeschichte 99(2019) S. 68-72

1. Entstehung der Ziedertalbahn

1.1. Die Königliche Eisenbahndirektion Berlin beschreibt das Ziedertal

Vorangestellt werden soll dem Text zur Ziedertalbahn eine Beschreibung des Tales und seiner Wirtschaft. Wir entnehmen diese aber keinem Reiseführer, sondern einem Schreiben der KED Breslau vom 16. Mai 1897. Erstellt wurde jene wohl im Rahmen der Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer Staatsbahnstrecke ins Ziedertal. Darüber ist dann zu sprechen, wenn wir das Tal kennengelernt haben:

Auf das uns von dem Geheimen Regierungsrath Schmöckel vorgelegte gefl. Schreiben vom 7. Mai d. Js. erwidern wir ergebenst, dass durch uns über die Ertragsfähigkeit einer Nebenbahn von Landeshut über Schömberg nach Albendorf Erhebungen und Berechnungen nicht eingeleitet worden sind.

Indessen hat die Königliche Eisenbahn-Direktion Berlin über die wirthschaftlichen Verhältnisse des fraglichen Bahngebietes im Jahr 1893 solche Ermittlungen angestellt. Nach diesen kommen für den Verkehr einer Eisenbahn Landeshut - Schömberg – Albendorf ausser dem industriereichen Landeshut und den mit dieser Stadt grenzenden Dörfern Leppersdorf und Nieder-Zieder [nachträglich handschr. eingefügt: Vogelsdorf] insgesamt 15 Dörfer und die Stadt Schömberg mit zusammen 10680 Einwohnern in Betracht.

Die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung ist Landwirthschaft und Handweberei. Von der gesammten [!] Einwohnerzahl sind etwa 600 eigentliche Handweber. Die übrigen Einwohner beschäftigen sich im Sommer mit der Landwirthschaft, im Winter in Folge Mangels anderer Beschäftigung mit der Handweberei. Das Land ist meist fruchtbar und reich an schönen Wiesen und Näldern [!].

An gewerblichen und industriellen Anlagen sind zu erwähnen:

Kloster Grüssau: eine Brauerei, eine Ziegelei. Lindau:eine Ziegelei. Neuen: hat umfangreiche Sandgruben für Porzellan und Glasfabrikation.

In Trautliebersdorf sind 10 Steinbrüche und sieben Sand- und Kalksteinbrüche im Betriebe.

In Kindelsdorf ist eine Ausgabestelle für Garn, der Firma Bendix in Schömberg gehörig.

Kratzbach und Leutmannsdorf haben je eine Wassermehlmühle und eine Brettschneidemühle.

Schömberg hat eine Färberei, Mangel und Appretur-Anstalt mit Dampfbetrieb, eine Wasser- und Dampfmangel-Appretur-Anstalt, eine mechanische Weberei, 5 grössere Leinenfabrikanten und eine Ziegelei.

Unweit, Schömberg liegt das Dorf Liebenau ( Böhmen ) mit ergiebigen Sandsteinbrüchen.

In Blasdorf sind 3 Wassermühlen.

In Berthelsdorf ist eine mechanische Weberei mit 70 Arbeitern, in der Nähe sind mehrere Sandsteinbrüche.

Albendorf hat unmittelbar an der böhmischen Grenze zwei Kohlengruben.

Was die Entwicklung des Personenverkehrs anbetrifft, so ist die ganze Gegend bis zur Landesgrenze reich an landschaftlichen Schönheiten und wird sich ausser dem Lokalverkehr jedenfalls auch ein bedeutender Touristenverkehr nach Kloster Grüssau, mit seiner sehr schönen Kirche, sowie nach den früher sehr besuchten Felsenformationen bei Adersbach und Weckelsdorf entwickeln.

Der Güterverkehr würde ebenfalls eine erhebliche Steigerung erfahren. Die dortige Industrie ist, weil keine geeigneten Verkehrsmittel vorhanden sind, von Jahr zu Jahr zurückgegangen. Die Einwohnerzahl der Stadt Schömberg hat sich in den letzten 10 Jahren um etwa 500 Köpfe vermindert.

Durch den Bau der Bahn und die Schaffung besserer Verkehrswege würde sich die in dortiger Gegend vorherrschende Textilindustrie nicht nur heben, es würden sogar neue Fabriken entstehen. Das Feuerungsmaterial ist in nächster Nähe (Albendorf) zu haben. Arbeitskräfte sind in grösserer Zahl vorhanden, auch die Löhne sind im Vergleich mit den übrigen Industrieorten noch ziemlich niedrig. Ferner würde die Bahn für die Landwirthschaft die zahlreichen Sand- und Kalksteinbrüche und insbesondere für die Albendorfer Kohlengruben ein grösseres Absatzgebiet geschaffen.

Die in der Ausbeute begriffenen Sandsteinbrüche bei Trautliebersdorf, Berthelsdorf und Liebenau liefern ein gutes und brauchbares Material, insbesondere ist der Liebenau´er Sandstein ein werthvoller, er ist von derselben Güte wie der aus der Heuscheuer3 gewonnene, welcher zum Bau Des [!] Reichtagsgebäudes verwendet ist. Der Betrieb in den Steinbrüchen ist gegenwärtig ein mässiger, weil die Steinbruchbesitzer wegen fehlender Verkehrsmittel und der schlechten Abfuhrwege nicht in Konkurrenz treten können. Das Absatzgebiet für das Steinmaterial beschränkt sich nur auf die nächste Umgegend.

Aus der gleichen Veranlassung werden auch die reichhaltigen Kalksteinbrüche nicht genügend ausgebeutet. Der Kalkstein (Graukalk) wird in dortiger Gegend noch in Meilern oder Gruben gebrannt. Kalköfen findet man nicht.

Ebenso können die Albendorfer Gruben welche ein umfangreiches und werthvolles Grubenfeld enthalten, ihren Betrieb nicht in rationeller Weise ausführen. Gegenwärtig besteht Stollenbetrieb, dagegen könnte durch Anlegung schachtartiger Grubenbaue die Kohlenförderung ganz erheblich gesteigert werden.

So lange jedoch die schlechten Abfuhr-Verhältnisse bestehen, ist eine Entwicklung der vorgenannten Industriezweige schlechterdings ausgeschlossen., eine solche würde aber in bedeutendem Umfang eintreten, wenn geeignete Verkehrsmittel durch Ausbau der geplanten Bahn geschaffen würden, welche es ermöglichten, das Absatzgebiet für die Verwerthung dieser Producte zu erweitern. Durch die Erweiterung der einzelnen Betriebe würde sich nicht allein der Güterverkehr auf der projektierten Bahn, sondern auch auf der Hauptbahn wesentlich steigern und nutzbringend für die Verwaltung sein.

Ebenso bieten auch die dortigen Waldungen – Königliche Oberförsterei Ullersdorf und die böhmischen Wälder – für die ganze in Rede stehende Linie begründete Aussicht auf erhebliche Entwicklung des Holzverkehrs.

Unter Zugrundelegung des gegenwärtigen Verkehrsumfangs würde also einschliesslich des starken Vergnügungsverkehrs auf einen recht erheblichen jährlichen Personenverkehr zu rechnen sein.

Die Einnahme aus dem Güterverkehr dürfte zur Hälfte auf die Massengüter zur anderen Hälfte auf Stückgüter entfallen.

[…]

Zieht man nun von der zur erwartenden Einnahme die bei Nebenbahnen in hiesiger Gegend üblichen Betriebsausgaben ab, so verbleibt ein Überschuss, welcher für das aufgewendete Anlagekapital eine Rente von annähernd 21/2 % ergiebt [!], wie dies bereits seitens des Herrn Oberpräsidenten [der] Provinz Schlesien anderweit mitgetheilt sein soll.

Gez. Wehrmann4

Dennoch hielt die Preußische Staatsbahn den Bau einer Nebenbahn ins Ziedertal für wirtschaftlich nicht vertretbar. Wie wir noch sehen werden, war diese Einschätzung durchaus nicht abwegig. Den Interessenten eines Bahnanschlusses wurde klar, daß zum Erreichen ihres Zieles andere Wege beschritten werden mußten. Eine Handhabe bot das Preußische Kleinbahngesetz von 1892, welches Bahnen unterster Ordnung von den strengen und teuren Bestimmungen des Eisenbahngesetzes weitgehend befreite. Zweck war es, den Bau und den Betrieb von Eisenbahnen durch privates und kommunales Kapital zu ermöglichen, und somit den Staatshaushalt zu entlasten.

1.2. Das Konsortium

Dem „Vater“ des Ziedertalbahnprojectes, Hermann Rinkel, gelang es, in dem Kaufmann Moritz Kramer einen Partner zu finden, der gewillt war, sich an den Kosten eines privaten Bahnbaus nach dem Kleinbahngesetz zu beteiligen. Kramer war an der Gewinnung und dem Abtransport gebrannten Kalkes interessiert, der im Verlauf der Bahn reichlich zu finden war.

3 Heuscheuer. Heuscheuergebirge b. Glatz.

4 GStA PK XVII HA Schlesien Rep 230 Eisenbahn Nr 549/6 Bl 41-44

Exkurs 1: Hermann Rinkel

Mit Fug und Recht kann Hermann Rinkel als der Vater des Ziedertalbahnprojektes bezeichnet werden. Ohne seine Tatkraft, seine Beharrlichkeit, seine Bereitschaft Kapital einzusetzen, und nicht zuletzt sein als Textilunternehmer erworbenes Ansehen, wäre aus der Bahn nichts geworden. Und immer wieder half er seinem schwächlichen Kinde weiter. Auf seinen guten Namen werden wir nicht nur auf den Spuren der Ziedertalbahn, sondern auch der Industriebahn Landeshut stoßen.

Hermann (Hirsch) Rinkel wurde am 14. Juni 1854 in Schlichtingsheim (Prov. Posen) in einer jüdischen Familie geboren. Er erhielt eine kaufmännische Ausbildung, unter anderem bei seinem Onkel Isidor Rinkel in Landeshut, der dort als Bankier und Textilfabrikant sehr erfolgreich tätig war. Da dessen Ehe keinen männlichen Nachfolger hervorbrachte, konnte Hermann Rinkel 1881 die bedeutende Textilfabrik J. Rinkel in Landeshut übernehmen.

Abb. 3: Hermann Rinkel

Schon bald stellte er die Fabrikation von der Handweberei auf mechanische Webstühle um. 1913 beschäftigte Rinkel 1300 Arbeitskräfte. 1921 wurde die Firma in eine Aktiengesellschaft, die J. Rinkel AG, umgewandelt, deren Aktien sich im Familienbesitz befanden. Bei seiner Belegschaft soll Rinkel sehr beliebt gewesen sein, wie zahlreiche ihm zu Ehren veranstaltete Fackelzüge zeigen.

Nach der Eröffnung der Ziedertalbahn im Jahr 1899 gab Rinkel eine Denkschrift heraus, welche er auch dem deutschen Kaiser übersandte. Wegen seiner Verdienste um die Verbesserung des schlesischen Weberelends wurde Rinkel zum königlichen Commerzienrat ernannt. 1906 konvertierte er zum evangelischen Glauben.

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Januar 1933 folgten bereits am 14. Juli 1933 Gesetze zum Einzug jüdischen Vermögens. Der gesamte Besitz von Hermann Rinkel einschließlich seines Wohnhauses Schloß Krausendorf wurde mittels Übernahme durch das Bankhaus Delbrück & Co. „arisiert“. Am 9. 7. 1938 benannte man seinen Betrieb in „Landeshuter Leinen-AG“, später in „Leinag Leinenindustrie AG“ um. Daß Rinkel auch schon im Kaiserreich aus antisemitischen Gründen, welche damals eher religiös als rassisch geprägt waren, zurückgesetzt wurde, hat Leonhard Müller im SGB veröffentlicht. Er nimmt Bezug auf das Schreiben, mit dem sich das Kabinett der Kaiserin und Königin bemühte, den Wilhelms-Orden an H. Rinkel zu verleihen. Hierzu heißt es:

Beachtenswert ist an diesem mehrseitigen Dokument, daß sich nur an einer Stelle eine zusätzliche handschriftliche Anmerkung findet, nämlich eine dreifache Unterstreichung unter die Worte: „früher jüdischen Glaubens“5

Rinkel erhielt den Orden nicht. Nicht bekannt sind sein Todesdatum und sein Sterbeort.

Nach Einreichung der Pläne erhielt dieses Konsortium die Genehmigung zum Bau der Ziedertalbahn:

Genehmigungsurkunde

Für die normalspurige Kleinbahn von Landeshut

über Hermsdorf- Grüssau, Schömberg nach Albendorf/ sog. Ziederthalbahn/.

Zur Herstellung und zum Betriebe einer normalspurigen Kleinbahn, beginnend vom Bahnhof Landeshut über Hermsdorf – Grüssau, Schömberg nach Albendorf, für die Beförderung von Personen und Gütern mittelst Dampfkraft wird dem Fabrikbesitzer Hermann Rinkel in Berlin auf Grund des Gesetzes über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen vom 28. Juli 1892 im Einvernehmen mit der von der Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten bezeichneten Königlichen Eisenbahn-Direktion zu Breslau, vorbehaltlich der Rechte Dritter, auf die Zeitdauer von 75 /fünfundsiebzig/ Jahren unter nachstehenden Bedingungen und mit der Bestimmung die Genehmigung ertheilt,[…].

Die Übertragung der Rechte und Pflichten dieser Concessionsurkunde an eine andere physische oder juristische Person ist zulässig, bedarf indessen der Genehmigung des Präsidenten der Königlichen Regierung zu Liegnitz nach vorherigen Benehmen mit der Königlichen Eisenbahn-Direktion zu Breslau.

Liegnitz, den 10. Juni 1897

Der Königliche Regierungs - Präsident gez. von Heyer6

Abb. 4: Bau der Boberbrücke in der Breitenau 1898

Am 10. Juli 1897 unterbreitete Moritz Kramer Herrmann Bachstein ein Angebot zur Übernahme seiner Beteiligung an der Ziedertalbahn. Dort heißt es:

Sehr geehrter Herr!

Wie Ihnen bekannt ist, bin ich an der von dem Herrn Regierungspräsidenten zu Liegnitz unterm 10. Juni d. Js. dem Fabriksbesitzer Herrn Hermann Rinkel in Berlin erteilten Concession zum Bau und Betriebe der Ziederthalbahn zur Hälfte beteiligt.

Mit Bezugnahme auf unsere gestrige Unterredung acceptire ich Ihr Angebot von 75000 Mark (fünfundsiebzigtausend Mark) für Abtretung meines halben Anteils an der vorgenannten Concession mit dem Bemerken, daß die Kaufsumme wie folgt an mich zu zahlen ist:

M 25000 (fünfundzwanzigtausend Mark) bei Übergabe dieses Schreibens;

M 25000 (fünfundzwanzigtausend Mark) sobald dieses Abkommen an Herrn Hermann Rinkel bekanntgegeben ist;

M 8000 (achttausend Mark) bei Fertigstellung des ersten an der Ziederthalbahn in der Nähe von Albendorf oder Bertelsdorf zu errichtenden Kalkofens;

M 8000 (achttausend Mark) bei Fertigstellung des zweiten und

Restliche M 9000 (neuntausend Mark) bei Fertigstellung des dritten Kalkofens für deren Ausführung bezw. Grösse die Ihnen übergebene Zeichnung massgebend sein soll. [fehlt in dieser Akte]

Mit den Herren J. Weil & Reinhardt in Mannheim habe ich ein Abkommen, wonach ich die für den Bahnbau nothwendigen Schienen von der Friedenshütte mit 120 M pro To. (preussisches Secundärbahnprofil) zu beziehen verpflichtet bin.

Es ist Bedingung dieses Abkommens, daß Sie in diese meine Verpflichtung voll und ganz eintreten. Der Preis für die Schienen versteht sich ab Werk.

Mit vollkommener Hochachtung

Ergebenst

gez. Moritz Kramer7

Abb. 5: Felsdurchbruch bei Berthelsdorf um 1898. Auf dem Planum ist eine Feldbahn verlegt.

Somit trat nun Herrmann Bachstein in das Konsortium ein. Der Regierungspräsident hatte keine Einwände. Als Geschäftsform bestand eine Aktiengesellschaft. Insgesamt erforderte der Bau der Ziedertalbahn einen Aufwand von 2 200 000 Mark. In dieser Summe sind 296 000 Mark an unverzinslichen Beihilfen des Staates, der Provinz, des Kreises und der Stadt Schömberg enthalten. Die Einlage der Eigner betrug zusammen 150000 Mark. Es ergibt sich somit ein Bedarf von rund 1,7 Millionen Mark, welcher durch Kredite finanziert wurde und für den Rinkel und Kramer, dann jedoch Bachstein, zu bürgen hatten.

1.3. Der Bau der Ziedertalbahn

Nachdem die Finanzierung des Bahnprojektes gesichert war, begann im Jahr 1895 der Grunderwerb, bei dem Hermann Rinkel persönlich tätig wurde. Er berichtet aus Anlaß des 25 jährigen Bestehens der Bahn:

Lange und schwierige Verhandlungen über die Linienführung und den Grunderwerb, der trotz des verliehenen Enteignungsrechtes für eine Privaten[!] sich damals außerordentlich schwierig gestaltete, waren notwendig, da die Bahn das Unglück hatte, gerade immer das „beste Stückla“ jedes Anliegers von Landeshut bis Albendorf zu durchschneiden. Viele Wochen zog ich jeden Sonntag mit meinem Direktor, Kommissionsrat Doerner, in die Kretschams8 von Dorf zu Dorf um den Grunderwerb unter Ausschluß des Enteignungsverfahrens zu ermöglichen. Neben einzelnen Einsichtigen, die ihr Land zu angemessenen Preisen hergaben, waren es viele Eigentümer, die meist in Begleitung ihrer Frauen harte und manchmal recht komische Kämpfe mit uns aufführten.9

5 Müller, Leonhard: Daten und Fakten zur Ziedertalbahn. In: SGB 4(2002) S. 50

6 GStA PK XVII HA Schlesien Rep 230 Eisenbahn Nr 549/6 Bl 15,24

7 GStA PK XVII HA Schlesien Rep 230 Eisenbahn Nr 549/6 Bl 101,102

8 Kretscham: Gasthaus

9 Rinkel, Hermann: 25 Jahre Ziedertalbahn. Zit. in: SGB 8(1999) S. 116.