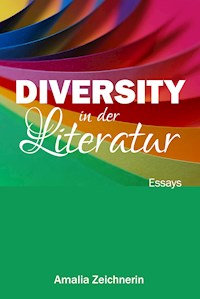

4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In diesem Essay-Band geht es um Diversität und Inklusion in der Literatur, Repräsentation von marginalisierten Menschen (z.B. queer/LGBTIAQ*, Menschen mit Behinderung, Neurodiversität, chronischen Erkrankungen u.a.). Weitere Themen sind Inhaltswarnungen, problematische Handlungsmuster (Tropes), Konsens, Sensitivity Reading, die Freiheit der Kunst, Weltenbau in der Phantastik und noch einiges mehr. Die Autorin ist intersektional; Teil mehrerer marginalisierter Gruppen. Sie möchte anderen Autor*innen Anregungen und Gedankenanstöße für mehr Diversität in ihren Werken bieten. Zu den Essays gibt es weiterführende Literatur, auch in einem Anhang.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Table of Contents

Titel

Widmung

Vorwort

1 - Diversität und Repräsentation in der Literatur

2 - Verleidete Nostalgie

3 - Muss man die Kunstschaffenden von der Kunst trennen?

4 - Inklusive Phantastikwelten

5 - Alles ist politisch

6 - Triggerwarnungen in der Literatur

7 - Die Welt ist gemein zu marginalisierten Menschen

8 - Ein Plädoyer für Diversität, Triggerwarnungen, respektvolle Sprache und Sensitivity Reading

9 - Die fatale Romantisierung von toxischen Beziehungen und anderen problematischen Tropes

10 - Konsens ist sexy

11 - Mehrfach marginalisiert – selten repräsentiert

12 - Über die Repräsentation von Bisexualität

13 - Muss Phantastik immer tödlich enden?

14 - Sensitivity Reading

15 - Was ist bitte »normal«?

16 - Gendergerechte Sprache in der Prosa

Anhang

Impressum

Diversity in der Literatur

Amalia ZeichnerinEssays

Dieses Buch widme ich mit einem herzlichen Dank

all den Autor*innen, Buchblogger*innen, Verleger*innen

und allen anderen, die sich dafür einsetzen,

dass die Literatur diverser, inklusiver und vielfältiger wird.

Vorwort

Während sich in anderen Ländern, wie z.B. UK und USA, Diversität und Repräsentation von Minderheiten, von marginalisierten Gruppen, in Medien der Popkultur und der Literatur immer mehr etabliert hat, wird in der deutschsprachigen Literaturszene darüber noch immer heftig diskutiert. Manche Autor*innen fürchten angesichts von Triggerwarnungen/ Inhaltswarnungen, angesichts von Aufrufen zu gendergerechter Sprache und Sensitivity Readings um die Freiheit der Kunst oder befürchten eine Art Zensur ihres literarischen Schaffens.

Seit ca. 2018 habe ich mich als belletristische Autorin verstärkt mit Diversität und einer positiven Repräsentation von Minderheiten und marginalisierten Gruppen in der Literatur befasst. Ich bin mir auch darüber noch bewusster geworden, dass ich selbst Teil mehrerer marginalisierter Gruppen bin und was das für mich und meine schriftstellerische Tätigkeit bedeutet.

Zusammen mit der Hilfe anderer Leute habe ich eine Phantastikbücherliste erstellt, die Diversitätsthemen der Romane und Anthologien sichtbar macht. In diesem Zusammenhang habe ich 2020 auch zu einer Lesechallenge angeregt (#DiversityChallenge2020).

Bei Facebook habe ich zwei Gruppen gegründet: »Diversität und Repräsentation« und »Phantastik mit Diversität, Inklusion und Repräsentation«. Beide verstehen sich als Safe Space für Menschen, denen all diese Themen am Herzen liegen.

Die folgenden Essays, von denen sich einige speziell mit Phantastik befassen, sind ebenfalls in dieser Zeit entstanden. Sie haben keinen sozial-, geistes- oder literaturwissenschaftlichen Hintergrund und sind entsprechend keine wissenschaftlichen Texte, da ich keines dieser Felder studiert habe. Sie stellen vielmehr eine persönliche Auseinandersetzung mit den genannten Themen dar.

Ich hoffe, damit einige Anregungen und Denkanstöße zu mehr Diversität, Inklusion und Repräsentation in der Literatur zu geben. Ich muss dazu sagen, mit diesen Essays biete ich nur einen kleinen Ausschnitt zu diesen Themen, die selbstverständlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben, denn zu all dem könnte man noch viele weitere Bücher füllen. Außerdem gibt es viele Stimmen im deutschsprachigen und internationalen Raum, die weitere vielfältige Perspektiven zum Thema Diversität bieten. Einiges ist im Anhang dieses Bandes zu finden, dort geht es um empfehlenswerte Bücher, Podcasts, Blogs und mehr.

Die Essays enthalten verschiedene Quellen, Links und weiterführende Literatur. Ich habe die Links vor der Veröffentlichung dieses Buches überprüft, übernehme aber für die entsprechenden Inhalte keinerlei Haftung und es kann auch sein, dass manche Links später nicht mehr gültig sind, z.B. wenn Blogger*innen ihre Blogs in andere Domains umziehen lassen.

Und last but not least ein Disclaimer: Ich erwähne in diesem Essayband viele marginalisierte Gruppen. Mitunter gibt es in diesen Gruppen unterschiedliche Vorstellungen zu Begrifflichkeiten über ihre Gruppe, bzw. manche Leute bevorzugen bestimmte Begriffe gegenüber anderen, z.B. „intergeschlechtlich” statt „intersexuell”.

Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen Begriffe gewählt, es kann allerdings sein, dass manche Leser*innen andere Ausdrücke bevorzugen würden. Zumal manche Begriffe weiterhin in den entsprechenden Communities diskutiert werden und ich dazu teilweise keine „offiziell gültigen” finden konnte.

Außerdem hätte es meinen persönlichen Rahmen gesprengt, für sämtliche in diesem Buch angesprochenen Themen Sensitivity Reader zu beauftragen. Für beides bitte ich um Verständnis.

Die Essays bauen nicht aufeinander auf, sie müssen nicht in der hier vorliegenden Reihenfolge gelesen werden.

Amalia Zeichnerin, im Juni 2020

1

Diversität und Repräsentation in der Literatur

In der deutschsprachigen Phantastikliteraturszene verfolge ich seit längerem Diskussionen über Diversität und Repräsentation. Auch in anderen Genres wird das diskutiert.

Zunächst einmal: Was ist Diversität? Sie ist ein Spiegel unserer vielfältigen, multikulturellen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der auch Minderheiten und marginalisierte Gruppen leben: Menschen mit Migrationshintergrund. Menschen mit Behinderungen. Queere Menschen (LGBTIAQ*). Menschen mit psychischen oder chronischen Erkrankungen. Menschen mit Neurodiversität. Menschen mit Körpern, die nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Menschen, die alternative Beziehungsformen leben, z.B. Polyamorie oder Patchworkfamilien. Menschen, die von Armut betroffen sind.

Diversität bietet die Möglichkeit, auch solchen Menschen eine Stimme zu leihen, sie zu repräsentieren – als Protagonist*innen oder Nebencharaktere. Das ist letztendlich eine Form der Inklusion. Auch in der Literatur.

Viele Autor*innen schreiben in erster Linie über Figuren ohne Behinderungen, Figuren, die weiß, allosexuell, dyageschlechtlich, cisgender, heterosexuell und neurotypisch sind.

Wer sich angesichts der Abkürzungen fragt, was das alles bedeutet:

allo(sexuell): Das Gegenteil zu asexuell

dyageschlechtlich: Das Geschlecht eines Menschen ist eindeutig binär, entweder weiblich oder männlich – das Gegenteil zu intergeschlechtlichen Menschen

cis(gender): Das Gegenteil zu transgender; cisgender Menschen haben das Geschlecht, das bei ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde

heterosexuell: das Gegenteil zu queer (LGBTIAQ*)

neurotypisch: das Gegenteil zu neurodivers (z.B. Menschen mit Autismus, ADHS, Asperger Syndrom oder psychischen Erkrankungen)

Hierzu möchte ich noch anmerken, dass sich vieles davon nicht absolut in Gegensatz-Paaren ausdrücken lässt, sondern dass es sich oft um ein ganzes Spektrum handelt. Das ist jeweils von Individuum abhängig und kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe hier die vereinfachende Bezeichnung „Gegenteil” gewählt, um die Tendenz aufzuzeigen.

In vielen westlichen Ländern bilden weiße, dya/allo/cis/hetero/neurotypische Menschen ohne Behinderungen zwar die Mehrheit der Gesellschaft. Wer aber nur solche Menschen in seinen Geschichten abbildet, blendet damit viele andere kleinere Gruppen aus, die ebenfalls zu unserer Gesellschaft gehören.

Warum ist Diversität überhaupt wichtig?

Menschen, die keiner Minderheit angehören, sind in gewisser Weise privilegiert, während marginalisierte Menschen in ihrem Leben oft negative Erfahrungen machen, mitunter tagtäglich, z.B. Diskriminierung, Rassismus, queerfeindliches Verhalten, Antisemitismus oder noch andere und zwar verbal oder auch physisch, bis hin zu Gewalttaten. Mehr darüber schreibe ich in meinem Essay „Die Welt ist gemein zu marginalisierten Menschen”.

Oftmals hat das noch dazu historische Gründe (z.B. Kolonialismus, Sklaverei, Illegalität von Homosexualität, massivste Menschenrechtsverletzungen im Nationalsozialismus und anderen totalitären Regimen und anderes).

Was hat das nun mit der Literatur zu tun? Belletristik, wie auch Theaterstücke, Comics/Graphic Novels, Filme, Serien und Spiele, also alle Medien, die Geschichten erzählen, bieten Leser*innen die Möglichkeit, sich mit den handelnden Charakteren mehr oder weniger zu identifizieren. Manche Charaktere können Mut machen, als Vorbild dienen, andere eher nicht.

Manche können Probleme erleben, die auch marginalisierte Menschen im Alltag haben und damit deren Realität widerspiegeln. Sie können in fiktionaler Form zeigen, wie man solche oder auch andere Probleme überwinden kann oder damit umzugehen lernt.

Damit bieten solche Charaktere letztendlich auch die Möglichkeit, Leser*innen Wege zu einer Art Empowerment (Handlungsfähigkeit) zu zeigen und das in einem geschütztem Rahmen, denn die Geschichten sind nicht real und bleiben sozusagen zwischen den Buchdeckeln.

Wenn in Büchern aber alle Charaktere wie oben beschrieben weiß, dya/cis/allo/hetero und neurotypisch sind, finden sich Menschen, die das nicht sind, darin nicht wieder. Natürlich können sie solche Geschichten trotzdem lesen, aber sie werden sich weniger mit den Charakteren identifizieren können, weil diese andere Lebenserfahrungen, andere Weltanschauungen oder einen anderen Sozialisationshintergrund als sie selbst haben.

Man könnte auch sagen, wer ausschließlich weiße, dya/cis/allo/hetero, neurotypische Charaktere ohne Behinderungen oder Erkrankungen schreibt, wendet sich damit letztendlich im Grunde nur an Leser*innen, die das auch sind. Und das ist zwar die Mehrheit unserer Gesellschaft im deutschsprachigen Raum, aber halt nicht die gesamte.

Ein weiteres Problem: Es gibt unzählige Bücher, die genau so gestaltet sind, es ist die Mehrheit an Publikationen. Bücher, die Diversität thematisieren – und das auf gelungene Weise – die muss man im deutschsprachigen Raum meistens noch immer suchen.

„Aber das ist doch alles Fantasie. Das hat doch sowieso keinen Einfluss auf das reale Leben.”

Auf den ersten Blick mag das stimmen. Allerdings gibt es Studien, die zeigen, dass der Konsum von fiktiven Inhalten sich durchaus auf Menschen, ihre Gedanken und ihr Verhalten auswirken kann. (1)

Entsprechend wird sich auch eine positive Repräsentation auf die eine oder andere Weise auf Leser*innen auswirken, die sich durch einen Charakter repräsentiert sehen.

Ein Beispiel: Falls du eine Frau bist und dir die Superheldinnen-Filme „Captain Marvel“ oder „Wonder Woman“ gut gefallen haben, könnte es zum Teil daran liegen, dass du dich hier als Frau durch eine Superheldin als Titelheldin repräsentiert gefühlt hast. Bis zu diesen beiden Filmen waren es fast ausschließlich männliche Superhelden, die auf der Leinwand und in Serien als Titelhelden agierten.

„Darf man denn gar nicht mehr frei schreiben, was man will?”

Während in anderen Ländern, z.B. UK und USA mittlerweile wie gesagt größtenteils etabliert ist, dass Diversität wichtig und wünschenswert ist, wird hierzulande noch viel diskutiert, ob das so ist. Ich habe mehrfach die Frage gelesen, ob man denn nun nicht mehr frei schreiben dürfe, was man wolle. Natürlich darf man das. Die Kunst ist frei. (2)

Entsprechend dürfen Autor*innen natürlich auch weiterhin Literatur ganz ohne Diversität schreiben, also mit den oben erwähnten weißen, dya/cis/allo/hetero, neurotypischen normschönen Menschen (oder Wesen) ohne Behinderungen, als Protagonist*innen und Nebenfiguren. Man muss allerdings dann damit rechnen, dass manche Leser*innen und Rezensent*innen bei solchen Büchern auf einen Mangel an Diversität hinweisen. Zumal dieses Thema auch in anderen Medien, z.B. Games, Comics/Graphic Novels, Serien und Filmen einen immer größeren Stellenwert gewinnt.

„Die Sexualität meiner Charaktere

interessiert mich nicht.”

Oft höre ich dieses Argument in Bezug auf queere Charaktere, oder auch: „Es gibt sowieso keinen Sex in der Geschichte”. Allerdings führt das zu folgendem Problem: Wenn man die sexuelle Identität und Orientierung seiner Charaktere nicht einmal ansatzweise andeutet, wird ein Großteil der Leser*innen sie einfach heteronormativ als cisgender/heterosexuell wahrnehmen – weil dass die Mehrheit an Menschen nun einmal ist und weil man es aufgrund der in vielen Fällen diversitätsarmen Literatur gewohnt ist, über solche Charaktere zu lesen.

Selbst wenn Sex keine Rolle spielt – Charaktere sind auf die eine oder andere Weise aufgewachsen, haben ihre Erfahrungen gemacht, hatten eventuell schon mal Sex (oder auch nicht), hatten eine Beziehung (oder auch nicht). Es ist ein Teil ihrer Sozialisation, möglicherweise sogar ein wichtiger. All das prägt sie, auch das Verhalten gegenüber ihren Mitmenschen und das Zusammenspiel mit dem eigenen oder dem anderen Geschlecht bzw. anderen Geschlechtern. Oft reichen schon wenige Sätze in einer Geschichte, um zumindest anzudeuten, welche sexuelle Identität und Orientierung ein Charakter hat. Übrigens: Queere Charaktere müssen in einer Geschichte keinen Sex haben, um queer zu sein. (3)

„Aber ich kenne keine marginalisierten Menschen. Wie soll ich dann über sie schreiben?”

Für die meisten Geschichten muss man recherchieren, das gilt auch für die Genres der Phantastik. Also warum nicht auch über das Leben von Minderheiten recherchieren? Es gibt Erfahrungsberichte, (Auto-)Biografien, Blogs, Podcasts und vieles mehr, was sich dazu lesen/hören lässt oder auch Dokumentarfilme und Leute bzw. Gruppen in Social Media, in denen man Fragen stellen kann. Ja, das macht mehr Arbeit und man muss dafür eventuell seine Komfortzone ein Stück weit verlassen – aber es lohnt sich. Außerdem gibt es Sensitivity Reader: Menschen, die selbst zu einer oder mehreren marginalisierten Gruppen gehören und einen Text anhand der eigenen Lebenserfahrung beurteilen können. Solche Leser*innen können auf problematische Mikroaggressionen, Klischees und Stereotypen oder andere Probleme hinweisen (siehe dazu auch meinen Essay über Sensitivity Reading).

---ENDE DER LESEPROBE---