7,49 €

Mehr erfahren.

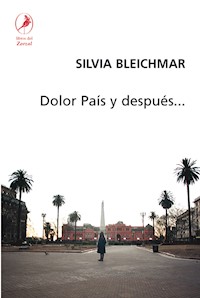

- Herausgeber: Libros del Zorzal

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

"Los argentinos deberemos, como los delfines, recuperar la capacidad de vivir, sabiendo que, por mucho tiempo, no podremos dejar de tener un hemisferio cerebral despierto que nos sostenga, que nos permita entregarnos a la alegría de recomenzar el camino de un futuro sin por ello ceder nuestra responsabilidad y el compromiso que nos cabe. Alertas a los riesgos externos e internos que nos acosan, podemos permitirnos, luego de tanto dolor, el entusiasmo de compartir el sueño que constituye el trasfondo de un proyecto que nos permita volver al país que queremos". En marzo de 2002, Silvia Bleichmar publicó Dolor País, resultado de su preocupación por la incidencia de la realidad económica sobre el psiquismo, del saqueo sufrido por el país a manos de sus corporaciones (la financiera y la política), la depredación, que dejó a sus habitantes en estado inerme, melancolizados por su propia impotencia o desesperanzados por la ausencia de respuestas de la clase política a sus reclamos. El libro fue presentado al público, en medio de un calor sofocante, lo que no impidió que 500 personas escucharan cómo quienes lo presentaron recorrían las páginas de un libro más intenso que extenso cuya virtud era retratar, interrogar y desmenuzar las causas de la crisis y analizar los distintos componentes psicológicos y éticos de la sociedad, pequeño volumen que se transformaría en emblema de la resistencia. Silvia Bleichmar terminó de escribir Dolor país y después… en julio de 2007, quince días antes de morir. El lector encontrará en sus páginas el libro que la autora quiso publicar con el título que ella misma eligió. Incluye, en la primera parte, los capítulos de Dolor País y en la segunda, sus reflexiones posteriores a 2001, en las que transmite su compromiso con la transformación, su empuje, su esperanza siempre renovada y su fe en la lucha por un futuro mejor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Silvia Bleichmar

Dolor país y después...

Bleichmar, Silvia

Dolor país y después.... - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014.

E-Book.

ISBN 978-987-599-379-2

1. Ensayo Argentino.

CDD A864

Foto de tapa: Ezequiel Torres. Corrección: Laura Kaganas

Diseño: Fluxus

© Libros del Zorzal, 2007 Buenos Aires, Argentina

Libros del Zorzal

Printed in Argentina

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de Dolor país y después..., escríbanos a:

www.delzorzal.com.ar

“Lo único que puede resolver los problemas humanos son el amor y la verdad”

Gracias por todo, Silvia.

Te extrañan, Ezequiel y Morena.

Índice

Una vez más, tenía razón… | 7

Prólogo | 14

Introducción | 18

Dolor País

I. Los recursos de la historia | 31

II. Dolor País | 44

III. La derrota del pensamiento | 49

IV. La difícil tarea de ser joven | 54

V. La salud política | 61

VI. El sostén subjetivo de una Ética | 66

VII. Losers y Winners, entre la excusa y la justifi cación | 72

VIII. The Matrix y el País virtual | 81

IX. Somos todos cartoneros | 87

X. Estamos acá | 93

Después...

XI. Una vez más hemos votado | 102

XII. El horror a la indiferencia | 107

XIII. Nuestra responsabilidad hacia los combatientes | 111

XIV. El derecho de volver a creer en las palabras | 122

XV. La responsabilidad de los intelectuales | 126

XVI. El pensamiento corporativo y la crisis universitaria | 131

XVII. El sexo es cultura | 135

XVIII. Envidia y caridad: dos caras de la misma moneda | 139

XIX. La depre de estar afuera | 142

XX. Víctimas y victimarios, igualmente condenados | 145

XXI. Madres y padres de la Patria | 150

XXII. La Fiesta del Don | 153

XXIII. Los “excesos” del trabajo | 156

XXIV. La política es impiadosa con la moral | 160

XXV. De la creencia al prejuicio | 165

Una vez más, tenía razón…

…porque tú siempre existes dondequiera pero existes mejor donde te quiero porque tu boca es sangre y tienes frío tengo que amarte amor tengo que amarte aunque esta herida duela como dos aunque te busque y no te encuentre y aunque la noche pase y yo te tenga y no

Corazón Coraza, Mario Benedetti

Ella sabía que eso iba a ocurrir, yo siempre trataba de disuadirla. Y me creía… porque quería creerme, pero en el fondo sé que dudaba de mis palabras. Desde muchos años antes lo supo y lo decía: “Yo voy a morir joven”. Discutíamos sobre eso. Yo le daba razones de toda índole, apelaba al orden racional para apartarla de ese designio. Dolorosamente supe, en los últimos años, que ella, una vez más, tenía razón. Y aunque seguí intentando quitarle esa idea de su cabeza, los dos sabíamos que eran sólo dulces mentiras piadosas.

Cuando muere un ser amado, alguien como Silvia Bleichmar, con quien recorrimos juntos 36 años del camino de nuestras vidas, cuando se han compartido tantas cosas, cuando ya todo es sólo recuerdo, tanto de los momentos trascendentes como de los insignifi cantes, de las risas despreocupadas como de los momentos intensos de dolor, de las alegrías y de las tristezas, siempre hay algo de culpa, de autorreproche, reacción egoísta sin duda, narcisista al fi n, pero inevitable, una forma de condolerse de sí mismo formulando, como lo hago ahora, esta frase que no por convencional menos cierta: “Con su pérdida una parte de mi vida se interrumpe, se acaba y muere con ella, se va con ella para acompañarla, se va y no volverá

jamás, quedará con ella sin posibilidad de retorno, será cenizas”. Lo que se acaba, lo que Silvia se lleva de mí, es mucho más que tal o cual cosa que podríamos haber seguido compartiendo, es la vida misma, la suya, por supuesto, pero también la mía; la mía de la forma en que hasta ahora la he vivido, esa historia única, imposible de repetir; ese mundo único que compartíamos prematuramente concluye, se diluye en el océano del ocaso, del que ninguna memoria podrá restituirlo.

El cuerpo de Silvia Bleichmar fue reducido a cenizas

–no en la hoguera, como las Brujas de Salem, aunque muchos en vida lo hubieran deseado como forma semejante de estrangulamiento social de una mujer que los inquietaba con su forma de ser–. Lo que nunca podrá ser reducido a cenizas serán sus ideas, su pensamiento, todo lo que ella sembró y dejó como huellas en tantas vidas, la mía para empezar, en tantas historias personales, políticas, psicoanalíticas y su infl uencia en tantos discursos, actividades, existencias, con la fuerza lúcida, brillante y provocativa de su manera de ser, de pensar, de hablar, de transmitir.

Se fue con más dolor por la muerte que miedo a morir, y no hablo de dolor físico, sino del dolor de saber que nunca más volvería a ver a los que ella más amaba. Cuando ya era certeza, cuando sabía que era inminente que lo que había anticipado iba a acontecer, ese saber la atormentaba: dejarnos y dejarnos con esta enorme tristeza.

Pero más allá de todo lo que una interpretación precipitada nos haría creer, más allá de lo que su constante consideración por la muerte nos puede hacer pensar, Silvia Bleichmar sólo amó y sólo aseveró la vida y el vivir. Tenemos pruebas de ello tanto en sus textos como en la manera en que ha aceptado la vida, en que ha honrado la vida, hasta el fi nal. “Quiero que la muerte me encuentre vivo”, solíamos compartir esa frase que alguna vez leímos juntos. “Prefi ero morir como una persona sana, a vivir como una persona enferma”, solía repetir. Por eso

le impresionó y se identifi có tanto con un trozo del discurso que Saramago pronunció en Estocolmo al recibir el Nobel de literatura, que ahora reproduzco: “Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podría signifi car que, estando sentada una noche, ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: ‘El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir’. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi fi nal, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida sólo porque el mundo era bonito, gente, y ése fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que, al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver”.

Le sigo hablando, a veces en voz alta, y pienso que si alguien me escucha dirá que estoy loco; sé perfectamente que Silvia no me puede oír, que sólo me escucha dentro de mí, y me doy cuenta de que en mí su voz insiste para pedirme que no fi nja que le estoy hablando, que no mienta otra vez, que asuma esta verdad terrible.

Sé que cada uno de todos nosotros tuvo con Silvia Bleichmar una relación diversa (y no digo sólo en psicoanálisis o en política), todos sabemos que en ese prisma tan particular, cada uno de nosotros ha amado a una Silvia Bleichmar diferente, multifacética, en un determinado momento histórico, durante tal o cual época, o incluso, como

fue en mi caso, hasta los instantes fi nales, y esta generosa multiplicidad, esta superabundancia misma que tuvo, nos obliga a no detener el camino que inició, a no dar por concluida una trayectoria, a no apropiarse de aquello que fue inapropiable y que debe seguir siéndolo. Nos obliga a continuar dándole aliento de vida, a trabajarla –como a ella le gustaba decir– para hacerse dueño de ella y hacer carne la frase de Fausto, de Goethe: “Eso que has heredado, trabájalo para que sea tuyo”. Aquellos que han leído a Silvia Bleichmar saben que esta ley encuentra en ella un ejemplo patente. Freud, Melanie Klein, Laplanche, Lacan y muchos otros autores fueron trabajados en ella y devinieron Silvia Bleichmar. Su obra es importante, en primer lugar por aquello que testimonia y por aquello que ha enfrentado comprometidamente, el anquilosamiento del discurso ofi cial. Esta tarea merece ser realizada, entre muchas otras razones, porque hay allí una intuición que no puede ser abandonada, intuición que guió su pensamiento y que hace a su persistencia larvada y constante en el psicoanálisis argentino: la intención de quebrar el solipsismo endogenista al cual el biologismo de arrastre en psicoanálisis parecería condenar al ser humano. Allí se defi ne también la insistencia de una implicación, de un compromiso, que determina en el sujeto una voluntad de apropiación de sus propios enunciados, similar, de uno u otro modo, a aquello que, de modo mas sofi sticado, se ha conocido posteriormente como “palabra plena”, y que hace a un cambio en la posición del sujeto respecto a su propia implicación subjetiva. Por ello suscribimos sus propias palabras, las de Silvia Bleichmar en La hora de un balance: “Si existió Lacan en un siglo que valió la pena ser vivido, falta aún al psicoanálisis redefi nir los términos con los cuales se insertará en la historia que comienza. Tanto su capacidad de hacer frente a nuevos problemas como la confi anza decisiva en su fecundidad son motivo de los párrafos que anteceden. No hay en ellos, indudablemente, la menor propuesta de una agenda de debate para la realización de un balance, pero sí la convicción de que la herencia teórica debe ser resguardada de sus mayores riesgos: su dilución en el interior de un campo empobrecido material y teóricamente, así como su enquistamiento empobrecedor a partir del desgaste de un pensamiento crítico que la remoce. La restauración histórica no viene hoy de la mano de la polémica sino de la dilución de los enunciados que produjeron lo mejor del pensamiento que hemos recibido: soslayar a Lacan, como soslayar a Marx, son las formas larvadas del autoaniquilamiento de los intelectuales. Someter a discusión la vigencia de la herencia teórica recibida es el primer paso para comenzar nuestra propia recomposición ante las difíciles condiciones imperantes”1.

Siempre luchó por despojar al conocimiento científi co de los aspectos de fe –no de convicción, no de pasión–, concebida esta fe como la creencia absoluta en el dogma, como una creencia que no puede poner a prueba sus propios postulados de base y que se caracteriza por el “recurso a la autoridad” y, por el contrario, proponía embarcarnos en un “retorno al texto”, o, más aun sobre el texto –es decir en el desentrañamiento de sus contradicciones internas–, lo que traería consecuencias tanto para el procesamiento teórico psicoanalítico como para el modo de concebir toda práctica. “No se puede enajenar el derecho a pensar en el poder supremo”22, proponía Spinoza; frase que siempre tuvo como horizonte y compartíamos, para plantear que no sólo no se podía enajenar en el poder supremo el derecho a pensar sino que no se podía delegar en él la responsabilidad de hacerlo, ya que no es sólo desde el poder supremo que emana la autoridad despótica, sino desde los sujetos que depositan en él esa responsabilidad. La libertad que otorga la inteligencia, decíamos en nuestras charlas, sólo se sostiene, a su vez, en el valor de las reglas de conducta prescriptas; reglas prescriptas, en nuestro caso particular, por el compromiso que impone una reevaluación conceptualizante marcada tanto por una ética que rige a la comunidad científi ca como a los modos de producción, apropiación y circulación de los conocimientos, reglas internas al sistema científi co en cuestión, que acostumbramos a llamar método, pero reglas también que hacen a la práctica social en la cual los conocimientos se insertan.

Pero Silvia Bleichmar ya no está con nosotros, ya sólo queda su palabra escrita y este silencio que da cuenta de su ausencia. También queda este dolor que corta la respiración y se transforma en gemido, sensación de fracaso ante lo absurdo que vuelve a ganar la batalla. Pero, ¿cómo pelear contra ese absurdo? ¿Cómo volver a sonreír sin sentir que puede estar allí agazapado recordándonos que la muerte, eso imposible, está allí implacable? Estábamos los dos, ella y yo, preparados para esta muerte, creo que más preparados hubiera sido imposible. No obstante, el desgarro, esta herida lacerante en los tegumentos, esta sensación de abatimiento y desamparo que nos deja. Es que ha muerto Silvia Bleichmar y ésa no es cualquier muerte. Es una muerte que parecía inimaginable aunque haya acontecido. Por eso, aunque preparados, sorprendidos. Por eso, devastados aunque enteros, enteros pero devastados. De esto se desprende que esta enorme tristeza, este punzante dolor, tendrá que alejarse del duelo que conduce a la nada o sólo a la búsqueda de consuelo y, por el contrario, deberá ir a la busca de eso que ella, Silvia Bleichmar, nos ha legado, su compromiso con la transformación, su empuje, su esperanza siempre renovada, su fe en la lucha por un futuro mejor.

Por eso quiero terminar cediéndole la palabra: “[...] la herencia del pensamiento racionalista de Freud siguesiendo no sólo una propuesta fi losófi ca sino un modo de concebir la esperanza: limitar la irreversibilidad bajo el modo de operancia sobre la legalidad, no para tornar reversible lo acaecido (irreversible) sino para dominar sus efectos cuando estos se inclinan del lado de la destrucción y de la muerte”33.

Carlos Schenquerman Agosto de 200

Prólogo

Está la belleza y están los humillados; Por difícil que sea la empresa no quisiera serle infi el ni a los segundos ni a la primera

Albert Camus

En julio de 2001, hojeando los diarios mientras tomaba un café, me encontré con una nota de opinión cuyo título atrajo mi mirada como un imán: “¿Cómo se mide, en índices aceptables, la suba inexorable del dolor país?”. Firmaba la nota Silvia Bleichmar, psicoanalista graduada en Francia, según se detallaba. Recuerdo que leí el artículo cinco veces, y con cada lectura me sentía menos desamparado en un país degradado, depredado y camino al colapso. Ya habían pasado algunos meses desde que, con mi hermano Octavio, habíamos iniciado un emprendimiento editorial

(Libros del Zorzal) con el objetivo de participar en el debate público y preservar un espacio de creatividad y de salud en el contexto desolador que presentaba Argentina. Buscamos inspiración en el trabajo editorial de Pierre Bourdieu, quien por esos años dirigía una colección notable llamada “Razones para la acción”, formada por textos de actualidad, breves y contundentes.

Es difícil describir la intensidad de la energía que me contagió Silvia Bleichmar con su artículo y la diversidad de razones para la acción que logró disparar en mí. Corrí a casa, busqué su teléfono en la guía y atendió ella misma. Intenté explicarle que no me conocía pero que me había impactado su artículo y que tenía una editorial que seguramente tampoco conocía, pero que… Al día siguiente empezamos a trabajar en el libro Dolor País.

Creo que lo que ella más disfrutaba era escuchar historias y nuestros encuentros de trabajo fueron evolucionando progresivamente en intercambios de historias. “Dime qué historias cuentas y te diré quién eres”, bromeaba. La última historia que intercambiamos hablaba de un joven, hijo de inmigrantes europeos que habían logrado escapar de la Segunda Guerra: corrían los años cincuenta en Buenos Aires cuando el joven llegó una noche a su casa, a las cuatro de la mañana, y escuchó que su madre le decía a su padre, en ídish: “¡A esta hora llega de la milonga!”. Y el padre respondía: “Dejalo, dejalo que vaya a lugares de donde se vuelve”.

De a poco nos fuimos enterando de que sus padres y mis abuelos habían recalado en Argentina huyendo del horror europeo, que en 1976 ella escapó a México con sus hijos y yo con mis padres y que los dos nos doctoramos en la misma universidad de París. Lugares todos ellos de los que volvimos, de donde pudimos volver.

Dolor País es, en defi nitiva, el resultado de historias que Silvia fue escuchando con su enorme sensibilidad e interpretando con su impecable formación académica. Presentamos el libro en marzo de 2002, en medio del calor sofocante, ahorros, esperanzas confi scadas y sesenta por ciento de argentinos en la miseria. Éramos quinientas personas escuchando a Silvia Bleichmar, María Seoane y Luis Hornstein recorrer las páginas de un libro pequeño y contundente que se transformaría en emblema de la resistencia cívica. No puedo ocultar mi orgullo al encontrar lectores de ese texto en subtes, plazas, cafés y vaya uno a saber en cuántos hogares. Cada cual encontró en él palabras con las que construir un espacio de salud y de esperanza en un año en el que todo era triste. En lo personal, la experiencia de Dolor País fue un antes y un después en el sentido de que la edición de libros pasó de ser una iniciativa entretenida y creativa a ser una profesión de 24 horas al día. Ese escrito dio inicio a la colección “Mirada atenta”, que tuvo a Silvia Bleichmar como asesora de lujo.

No pude intuir que Silvia sentía el dolor de su país y de su gente como padecimiento propio ni, tampoco, los efectos de ese sufrimiento ambiente en su cuerpo. Nuestro país, al que defi nía como un “pulmotor invertido que bombea oxígeno hacia el exterior”, terminó siendo una metáfora de ella misma. Dedicó su vida a repartir oxígeno a los demás, trabajando, curando y esperanzando sin respiro.

Nunca olvidaré nuestro último encuentro, cargado de esas historias que tanto le gustaban. Me contó que su nieta de cinco años le había dicho esa misma semana: “Abuela, sabés una cosa, extraño los buenos tiempos”. Me dijo que el deterioro no es malo, que está en la esencia del hombre y de la naturaleza pero hay que trabajar mucho para que no evolucione hacia la degradación ni la depredación. Me dijo también que a fi nes de julio terminaría su próximo libro, Dolor País y después…, el mismo que el lector tiene hoy en sus manos con el título que ella eligió.

Cuando el 15 de agosto supe que Silvia nos había dejado, me sentí muy solo. Pensé en todos los que se estarían sintiendo tan solos como yo y en todas las historias que quedarían huérfanas. Pero tuve también la certeza de que se fue a un lugar del que siempre puede volver a través de sus palabras. Ya empiezo a extrañar yo también los buenos tiempos, a Silvia, su consejo y la amistad con la que me honró.

Leopoldo Kulesz Agosto de 2007

Introducción

Cuando hoy vuelve a mis manos y recorro las páginas de Dolor País, evoco el tiempo en que esos textos fueron escritos y veo con satisfacción que muchas cosas han cambiado o que, al menos, han comenzado a cambiar. Pero también reconozco lo que está pendiente, lo que queda por hacer, y que si no se toma en cuenta aquello que debe seguir pensándose, trabajándose en ese proceso de cambio o de transformación, las cicatrices de los daños sufridos tendrán características de queloides. Una cicatriz queloide es aquella que queda en los tejidos después de cerrada una herida o una llaga. Huella permanente que da cuenta de una efracción acontecida anteriormente y que usamos por extensión cuando hablamos de impresión en el ánimo de un sentimiento pasado. Si la cicatriz es plástica, poco notoria, no deja limitaciones a la motilidad. Una cicatriz queloide, en cambio, es algo que se nota, que todos ven. Es la imagen de un funcionamiento rígido, empobrecido en los límites de su funcionalidad que, cuando refi ere al psiquismo, conlleva un empobrecimiento no sólo afectivo sino también intelectual.

La sociedad argentina se ha ido llenando, en estos últimos años, de cicatrices y síntomas que dan cuenta no sólo del grado de deterioro económico al que hemos quedado sometidos sino, a su vez, de las difi cultades que presenta el remontar las consecuencias de años de estafa, saqueos, asesinatos y crímenes de todo tipo. Luego de años de impunidad, ha ido decantando en el imaginario colectivo la convicción de que la justicia es, sino imposible, prácticamente inaplicable, dado que nadie puede dar garantías de su ejercicio. La sectorialización, la descomposición de la noción de conjunto, la fractura de las obligaciones hacia el semejante y de los nexos de solidaridad y compasión han producido un extrañamiento en el cual, no sólo la vida humana ha perdido valor sino, a su vez, toda noción de proyecto conjunto.

El 20 de diciembre del 2001, más que un cambio político, escuchamos un rugido del país. El golpe de las cacerolas expresaba, con ruido, la furia. La protesta daba cuenta del dolor, un enojo sordo para el cual no existían aún palabras. Ese rugido del país articuló algunas frases, representación de deseos antes que propuestas: “Que se vayan todos”, “No se va, el Pueblo no se va”, intentos por identifi car a un otro quién se adueñaba del país, expresión de una profunda indignación frente a la corrupción y la expoliación del sistema políticofi nanciero.

Gran parte de los argentinos, sin embargo, atribuyeron el fracaso del modelo social, económico y simbólico de los 90, a la corrupción, antes que al modo de subordinación a los intereses más degradados del capitalismo salvaje. No cuestionaron la profunda inmoralidad que guardaban las formas con las cuales el bienestar supuesto de los 90’ se desbarató, dejando los muñones de la nación al aire, dejando en carne viva a un país que, a diferencia de los 70’, no basó su aquiescencia en el terror sino en su connivencia con las migajas de un festín al cual no estuvimos invitados, recibiendo desde el corredor las sobras aplacatorias que convocaban a la complicidad y la pérdida de identidad.

Los años posteriores a la crisis nos mostraron un país de contrastes, donde el reconocimiento de la imposibilidad de la salvación individual convivió con el ocultamiento mezquino de la riqueza, no por pudor ético sino por temor al despojo a manos de los marginados. También un país movilizado en tareas solidarias destinadas a suplir las carencias de un Estado que no termina aún de reponerse a su devastación, al retiro de su función y a la reducción de mero administrador de las crisis que por sucesivas devienen una sola y gran catástrofe, al odio a los excluidos y a la resistencia profunda y sostenida por parte de estos de evitar su deshumanización. Un país en el cual el cisma que nos partió en dos regiones sociales, económicas y de perspectiva no ha sido indudablemente saldado. En el cual la profunda indiferencia de quienes han quedado del lado opulento de la muralla de acciones y palabras piden, tal vez por “fatiga de la compasión” o por egoísmo, que les quiten de la vista la miseria, que se expulse a los desarrapados que los someten constantemente al temor de un destino en el cual su supervivencia material y simbólica no se encuentran defi nitivamente garantizados.

En esos años posteriores a la crisis, el odio a los despojados se expresó bajo formas racionalizantes, autojustifi -catorias, de quienes eludían la responsabilidad social que implica el concepto de semejante en el marco, no sólo de un territorio sino de un proyecto irrealizable sin la participación conjunta; pliegues fascistas escondidos en el pedido de seguridad, la aceptación de la impunidad, la naturalización de la muerte de niños y adolescentes a manos de la desatención y desnutrición, y la convicción resignada respecto al carácter inevitable de la miseria.

Frente a la demanda excluyente de seguridad aparece, sin embargo, el reclamo de una mayor justicia. La lucha contra la impunidad se ha constituido en uno de los motores de la movilización por parte de quienes claman reparación jurídica antes de terminar de velar a sus muertos, porque saben que no hay descanso en paz si no se mueven en dirección de lograr el reconocimiento del derecho de las víctimas.

Los modos de deshumanización que se ponen de relieve en el intento de someter a una parte del país a su condición simplemente de “superviviente asistido”, con vidas “innecesarias de ser vividas y vidas valiosas perdidas”, encuentra su límite en el fl orecimiento de acciones creativas y búsquedas nuevas que dan cuenta del deseo profundo de no verse reducido a la animalidad más degradada, sometida a la caridad que sólo conserva la vida y despoja del mundo simbólico que lo transforma en humanizado.

El país se ha tornado opaco, borroso. No se ven bordes nítidos salvo en estadísticas ofi ciales, cuestionadas y poco confi ables, las cuales someten a la población a una lectura indiciaria del mundo desde múltiples realidades que hacen estallar la idea de un colectivo e impactan aún más sobre el tejido social. El sistema de representaciones que sostiene a la Argentina no es homogéneo, no hay dominancias, y la oscilación entre la responsabilidad ética compartida de construir un proyecto común y el deseo de supervivencia individual a cualquier costo es constante. Los argentinos tenemos una falla en la noción del largo plazo y una tendencia a la inmediatez, producto de una historia sometida a los vaivenes de los intereses más degradados que nos obliga constantemente a sostener la cotidianeidad bajo modos degradantes.

Con el tiempo, nos hemos convencido de que nuestros tratos societarios y la tolerancia a la impunidad nos arrastran a un abismo, sin que aún hayamos tomado en nuestras manos de manera unifi cada el carácter político que esto implica. La corporación política, si bien cerrada aún sobre sus propios intereses, se muestra más sensible a la posibilidad de deponer sus propias ambiciones cuando la marea humana se le lanza encima –como ocurriera en Misiones, donde se produjo, por primera vez, un verdadero proceso de reciudadanización en virtud del carácter político que tomó el reclamo de poner coto a la inmoralidad política4. Y si bien una parte importante de la población ha aceptado cierta rutinización de la vida política, cierto naturalismo de la injusticia, siendo indudable que este es el problema mayor que enfrentamos para poder reconstruirnos de manera profunda a partir de las experiencias históricas que arrastramos, aún se alimentan aunque sea de manera fragmentaria y aislada el anhelo de un país más justo y capaz de desplegar, no sólo de sostenerse, en su potencialidad.

Años después de la crisis del 2001, mi preocupación fundamental respecto de nuestro futuro como país es el terminar de liquidar la herencia de los 90’. No simplemente desde un ángulo político y económico sino, como es abordado en este libro, a nivel del conjunto de representaciones con las que los argentinos enfrentan su vida política y su vida cotidiana. Por eso las preocupaciones que guían estas páginas: ¿cuáles son los residuos que dejó la década del 90 en la mentalidad argentina?, ¿de qué manera pesan en un futuro proyecto histórico de redistribución más equitativo? Porque la herencia más preocupante de la pasada década es la forma mediante la cual los sistemas de representaciones acompañan o quedan pasivizados frente a las políticas ofi ciales. La idea de que en los 90’ triunfó el modelo de la corrupción es absolutamente incorrecta. Lo que triunfó es un modelo de inmoralidad que se basó en formas perversas de manejo del ingreso y de apropiación de la riqueza nacional. Gran parte de las propuestas moralistas y anticorrupción, a su vez, eran profundamente inmorales en la medida en que se planteaban seguir sosteniendo la misma política con menores niveles de corrupción. Sin embargo, estas propuestas eran igualmente inmorales respecto de la apropiación y distribución de la riqueza.