3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

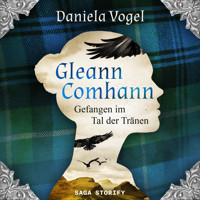

Der einfache Holzsammler Donald MackIntosh hat sich sein Leben völlig anders vorgestellt. Wie so viele seines Standes träumt er davon, endlich aus dem Schatten zu treten und Reichtum zu erlangen. Er bekommt seine Chance, als eines Nachts der Tod vor ihm steht und ihm einen Handel vorschlägt: Ein Leben im Zeichen des Gevatters für Ruhm und Ehre. Donald ist hin- und hergerissen. Schließlich willigt er ein. Alles ändert sich. Doch das Schicksal hat mit Donald seine eigenen Pläne. Er muss sich erneut entscheiden und diesmal geht es nicht um ihn allein ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Donald MackIntoshIm Zeichen des Gevatters

Daniela Vogel

B

uchbeschreibung:

Der einfache Holzsammler Donald MackIntosh hat sich sein Leben völlig anders vorgestellt. Wie so viele seines Standes träumt er davon, endlich aus dem Schatten zu treten und Reichtum zu erlangen. Er bekommt seine Chance, als eines Nachts der Tod vor ihm steht und ihm einen Handel vorschlägt: Ein Leben im Zeichen des Gevatters für Ruhm und Ehre. Donald ist hin- und hergerissen. Schließlich willigt er ein. Alles ändert sich. Doch das Schicksal hat mit Donald seine eigenen Pläne. Er muss sich erneut entscheiden und diesmal geht es nicht um ihn allein ...

H

inweise zum

U

rheberrecht

Das gesamte Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Reproduktion, Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder andere Verfahren) sowie die Einspeicherung, Vervielfältigung und Verarbeitung mithilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt und auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Autorin untersagt.

I

mpressum

Texte:

© Copyright by Daniela VogelUmschlag

© Copyright by Jessica Mohring

Korrektorat:

© Ruth Pöß

Verlag

Daniela Vogel

Nordstraße 52

47169 Duisburg

2. Auflage

Donald MackIntoshIm Zeichen des Gevatters

Daniela Vogel

P

rolog

Die Sonne versank langsam im Loch Moigh. Ihre Strahlen tauchten die kleine Insel, die inmitten des Lochs lag und auf der einst eine stattliche Burg stand, in ihr Licht, so als wollten sie an die einstige Pracht erinnern. Nicht weil sie so monumental gewesen war, dass man allein an ihrer Größe den Reichtum ihres Erbauers hatte erkennen können, sondern weil Angus MackIntosh, der damalige Chief des Clans, sie vor geradezu malerischer Kulisse erbauen ließ. Jetzt allerdings erinnerten nicht mehr als eine verfallene Ringmauer und kaum zu erkennende Teile einer Wohnanlage an ihre einstmals ruhmreichen Zeiten. Auf jeden Fall war das Fleckchen Erde auch ohne eine große Ruine einen Ausflug wert.

Donald MackIntosh folgte dem kleinen Pfad hinunter an den See und spähte in alle Richtungen. Etwa eine viertel Meile von seinem Standort entfernt, konnte er einen parkenden Van erkennen. Mehrere kleine Zelte und ein Feuer deuteten darauf hin, dass seine Insassen dort kampierten. Donald seufzte leise, dann machte er sich auf den Weg dorthin. Beim Näherkommen erkannte er vier junge Männer, die am Feuer saßen. Als sie ihn kommen sahen, stand einer von ihnen auf und kam auf ihn zu.

»Feasgar math«, begrüßte er den jungen Mann, der ihn nur verwirrt ansah. »Guten Abend«, wiederholte er seine Begrüßung deshalb auf Englisch. »Ihr kommt nicht von hier?« Der Junge schüttelte seinen Kopf.

»Guten Abend«, erwiderte er ihm. »Nein, wir sind Austauschstudenten. Wir studieren in Glasgow. Wir haben gerade Semesterferien und wollten uns die Highlands einmal etwas genauer ansehen, deshalb haben wir den Van gemietet und sind einfach los. Haben wir etwas falsch gemacht? Dürfen wir hier nicht campen?« Donald winkte ab.

»Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Hier in den Highlands darf man campen und ihr habt euch wahrlich einen wunderschönen Platz dafür ausgesucht.« Der Junge grinste ihn breit an.

»Das haben wir uns auch gedacht. Campen Sie auch in der Gegend oder kommen Sie aus dem kleinen Dorf, durch das wir gefahren sind?«

»Weder noch.«

»Aber Sie kennen sich hier in der Gegend aus?«

»Aye.«

»Haben Sie vielleicht ein wenig Zeit. Wir würden gerne mehr erfahren. Ich weiß, dass bald jeder Fleck hier, seine eigene Geschichte hat und ...« Donald grinste ebenfalls breit.

»Das stimmt! Und dieser Fleck hier hat eine ganz Besondere.« Der Junge sah ihn fragend an.

»Wenn ich mich nicht täusche, dann können Sie sie bestimmt auch erzählen.« Donald nickte. »Was halten Sie davon, sich zu uns zu setzten. Wir haben auch kaltes Bier dabei.«

»Sehr gerne! Da sage ich nicht nein.«

»Ach, im Übrigen, mein Name ist Frank Burton. Ich komme aus Oklahoma City und das dort am Feuer sind John Morgan aus Sidney, Jan Weidmann aus Düsseldorf und Pierre de la Rousse aus Paris.« Donald nickte den drei jungen Männern zu, dann folgte er Frank. Der junge Mann, ließ sich neben seinen Freunden am Feuer nieder, deutete auf einen freien Platz, zog eine Flasche »Belhaven« aus einer Kühlbox, öffnete sie und reichte sie anschließend Donald.

»Ich weiß, Bier ist nichts gegen den guten alten, schottischen Whisky, aber unser Budget gibt den leider nicht her.«

»Ein gutes schottisches Ale tut es auch. Es gab Zeiten, da war unser Ale so etwas wie ein Grundnahrungsmittel.«

»Davon habe ich auch schon gehört«, entgegnete Frank ihm.

»In früheren Zeiten, besonders während der Pest, war Wasser nicht immer genießbar. Damals wusste man auch nicht, dass es völlig ausreichen würde, es abzukochen, um die Keime abzutöten. Bier erwies sich da als vortreffliche Alternative. Die Maische wird ja gekocht und der Alkohol, der entsteht, erledigt den Rest. Jedenfalls wurden durch Bier in der Regel keine Keime weitergegeben.« Einer der jungen Männer, Jan, der Deutsche, nickte.

»Das kenne ich. Bei uns stand jedem Kumpel Untertage auch ein Kasten Bier zu. Bier war nahrhaft und sorgte so für genügend Kalorien, um die harte Arbeit in den Stollen zu erledigen. Außerdem schmeckt es viel besser als ein Kanten Brot.« Donald nickte ebenfalls.

»Na denn! Slainte!« Die Männer prosteten sich zu und gönnten sich einen Schluck aus den Flaschen, dann schwiegen sie eine Weile. Donald beobachtete unterdessen die Sonne, die sich inzwischen nur noch als rötlicher Streifen am Horizont zeigte. Es war immer wieder faszinierend, das allabendliche Farbenspiel zu beobachten. Selbst noch nach so vielen Jahren.

»Das hier ist doch Loch Moigh?«, unterbrach der Franzose, was man unschwer an dessen Akzent erkennen konnte, seinen Gedankengang.

»Aye! Auf der Insel, inmitten des Sees stand einmal Burg Moigh, die allerdings inzwischen so gut wie vollständig zerstört ist. Seht ihr den Obelisken dort?« Donald deutete mit dem Zeigefinger auf das 70 Fuß hohe Monument. »Margaret MackIntosh hat ihn 1824 zu Ehren ihres Mannes Aeneas errichten lassen. Auf seinem Sockel befindet sich auch eine Inschrift. Ungefähr an dieser Stelle hat sich einer der Türme der Burg befunden.«

»Wann wurde sie aufgegeben.«

»Im 17. Jahrhundert wurde ein Haus am nördlichen Ende des Lochs erbaut, in das der Chief umgesiedelt ist. Vielleicht ist euch das Herrenhaus ja aufgefallen, als ihr hierher gefahren seid. Zu schade, dass das ursprüngliche Haus bei einem Brand zerstört wurde und auch »Moigh Hall« abgerissen werden musste, denn der Neubau ist nicht im Geringsten mit den beiden vorherigen Versionen zu vergleichen. Kennt ihr übrigens die Geschichte, die über »Moigh Hall« erzählt wird?« Die vier jungen Männer schüttelten ihre Köpfe.

»Dann wird es Zeit, dass jemand sie euch erzählt. Zu der Zeit des zweiten Jakobitenaufstandes, ihr wisst schon der, bei dem Charles Edward Stuart auch »Bonnie Prinz Charlie« genannt, den Aufstand gegen die Engländer, der in Culloden endete, angeführt hat, lebte Lady Anne MackIntosh auf dem Anwesen. Ihr Mann kämpfte für die Regierungstruppen. Die Lady allerdings stand voll und ganz hinter der jakobitischen Sache, deren Anhänger endlich wieder einen schottischen König aus dem Hause Stuart auf den Thron setzen wollten. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Königin Anne war die letzte Stuart, die Schottland regiert hat. Sie hatte nachdem ihr Vater Jacob II. vom englischen Thron vertrieben worden war, zusammen mit ihrem Mann Wilhelm von Oranien die Krone beider Königreiche übernommen. Als ihr Mann starb, trat sie die Regentschaft alleine an. Doch die Schotten trauerten ihrem König immer noch nach. Schon während der Herrschaft Wilhelms kam es zum ersten Jakobitenaufstand, auf den dann einige Jahre später der zweite folgte. Aber ich wollte euch ja nicht mit einem Exkurs in die schottische Geschichtsschreibung langweilen, sondern euch die Geschichte von Lady Anne MackIntosh von Moigh Hall erzählen. Wie schon gesagt, ihr Mann kämpfte auf Seiten der Regierungstruppen, während seine Gattin die Jakobiten unterstützte. Und wie es so schön heißt: Ist der Mann aus dem Haus, tanzen die Weiber auf den Tischen. Sie hatte nichts Besseres zu tun, als den »Schönen Prinz Charlie« bei sich einzuquartieren. Indessen bekamen die in Inverness stationierten Soldaten unter der Leitung von Lord Louden Wind von der Sache. Dieser marschierte auch umgehend los. Doch sie hatten die Rechnung ohne unsere gute Lady gemacht, denn Annes Spione waren natürlich ebenfalls nicht untätig. Als sie von dem Vormarsch der Regierungstruppen, die Stuart gefangen nehmen wollten, hörte, befahl sie vieren ihrer Männer, sich mit geladenen Pistolen im Unterholz rund um das Herrenhaus zu verteilen. Kaum waren Louden und seine Männer in Sicht, zündeten diese nacheinander ihre Pistolen und schrien dabei, dass die MacDonalds und Camerons, die es tatsächlich gar nicht gab, den Marsch auf Loudens Truppen beginnen sollten, um anzugreifen. Louden dachte, er würde in die Falle der gesamten jakobitischen Armee laufen und nahm mit seinen Männern Reißaus. So rettete die Lady den schönen Prinzen. Einfach, aber genial! Das Ereignis ist im Übrigen unter dem Namen »Rout of Moigh« in die Geschichte eingegangen.«

»Frauen der Geschichte werden oft verkannt. Zum Glück ändert sich das langsam«, entgegnete ihm der vierte im Bunde, der bisher geschwiegen hatte.«

»Da kann ich dir nur zustimmen. Hinter sehr vielen großen Männern standen Frauen, ohne deren Hilfe sie niemals zu Ruhm gekommen wären.«

»Es hört sich fast so an, als wüssten Sie genau, wovon Sie reden. Gibt es in Ihrem Leben auch eine Frau, die im Hintergrund die Fäden zieht?«

»Sollte ich nicht ursprünglich mitkommen, um euch die Geschichten, die rund um die MackIntoshs und Loch Moigh grassieren, zu erzählen? Ich denke, etwaige Frauen, die in meinem Leben von Bedeutung waren, sind dafür nicht von Belang.«

»Gibt es denn noch mehr Geschichten?« Donald lächelte die jungen Männer vielsagend an.

»Aye! Eine davon ist so unglaublich, dass man sie fast für ein Märchen halten könnte. Wenn ich noch eine Flasche eures guten »Belhaven« bekomme, wäre ich bereit, sie euch zu erzählen.« Er leerte seine Flasche in einem Zug und reichte sie Frank. Der junge Mann nahm sie entgegen, grinste breit und zog eine Neue aus der Kühlbox heraus.

»Wenn’s weiter nichts ist«, entgegnete dieser ihm, während er die neue Flasche öffnete und sie Donald gab. »Die Kühlbox ist voll und die Nacht noch jung. Dann schießen Sie mal los. Wir alle sind wirklich sehr gespannt.«

»Nun gut. Bevor ich allerdings richtig beginne, möchte ich euch noch eine Frage stellen. Wisst ihr, was eine Hucke ist?«

»Hucke?« Die vier jungen Männer sahen ihn fragend an. Donald brach in leises Gelächter aus.

»Ich sehe schon, dass der Begriff bei euch jungen Leuten nicht wirklich bekannt ist, aber den Ausdruck »Jemand bekommt die Hucke voll«, habt ihr mit Sicherheit schon einmal gehört.« Jetzt nickten die Jungen.

»Der Begriff »Hucke« stammt aus einer Zeit, da wurden Gegenstände noch in riesigen Weidenkörben auf dem Rücken getragen. Sie waren sozusagen eine altertümliche Version eines Rucksacks. Wenn jemand »die Hucke vollbekommen« hat, dann hatte er meist eine schwere Last zu tragen. Einerseits bedeutete dies, dass zumindest für einen Tag das Auskommen wieder gesichert war, doch tagtäglich die schwere Last wie ein Maulesel zu tragen, machte aus jungen Männern schnell Alte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die Geschichte, die ich euch erzählen will, handelt von einem eben solchen Mann, der sein Schicksal nicht als das seine annehmen wollte. Um es ein wenig einfacher zu machen, nennen wir ihn Donald. Donald mit der Hucke ...«

K

apitel 1

Der herbstliche Wald war malerisch. Die Blätter leuchteten in einer Farbenvielfalt, wie sie nur die Natur erschaffen konnte. Sie reichten von tiefem Weinrot über orange und braun bis zu einem satten kräftigen Grün. Es roch nach Pilzen, feuchtem Moos und frischem Holz. Einzelne Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg durch die langsam schütter werdenden Baumkronen, doch von all dem bemerkte Donald nichts. Er war damit beschäftigt, Reisig in seine Hucke zu laden. Der Herbststurm, der in der letzten Nacht gewütet hatte, hatte ganze Arbeit geleistet. Überall auf dem Waldboden lagen kleine Äste und Zweige, die bestens als Feuerholz für die Kamine des Lairds geeignet waren. So konnte er sich wenigstens die Arbeit mit der Axt weitestgehend ersparen. Eine volle Hucke bedeutete einen vollen Magen. Es war eine elende Plackerei, aber immerhin ein Broterwerb.

Wenn er das Holz zur Burg bringen würde, dann würde wahrscheinlich noch etwas zusätzlich von den Resten aus der Küche in seiner Hucke landen und somit ihr Mahl reichlicher als für gewöhnlich ausfallen.

Donald seufzte leise. Früher war alles viel einfacher gewesen. Damals, als seine Großmutter noch selbst in den Wald gehen konnte, um Kräuter zu sammeln und ihrem Handwerk nachzugehen. Nach dem frühen Tod seiner Eltern hatte sie ihn bei sich aufgenommen, ihm ein Heim und eine fröhliche Kindheit beschert. Doch inzwischen war sie so gebrechlich, dass sie kaum noch aus dem Haus ging. Auch ihr Augenlicht hatte langsam nachgelassen. Es war für sie immer schwieriger geworden, die einzelnen Kräuter und Pilze zu unterscheiden. Doch genau davon hing meist ein Leben ab. Da sie ihm alles, was sie wusste, beigebracht hatte, war er in der ersten Zeit noch in den Wald gegangen und hatte für sie das Sammeln der Kräuter übernommen. Doch das war mittlerweile verlorene Liebesmüh. Mit dem schwindenden Augenlicht war auch der Lebensmut seiner Seanmhair verschwunden und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann er sie für immer verlieren würde.

Donald seufzte erneut. Aye, er war genauso bewandert in der Kräuterkunde wie seine Seanmhair, doch was nutzte es ihm? Niemand, vor allem nicht das einfache Volk, suchte Rat bei einem Mann, der kein Medicus war. Ja, eine Luibh-eòlaiche war aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Weisheit hoch angesehen, aber ein kaum den Kinderschuhen entsprungener Jüngling erweckte wenig Vertrauen. Vor allem in Hinblick auf Geburtshilfe. Beim gemeinen Volk herrschte der Aberglaube, dass ein Mann im Geburtszimmer Unglück bringen würde. Selbst seine Großmutter hatte ihn immer dann, wenn es ernst wurde, vehement hinausbefördert, damit er sich um den werdenden Vater kümmerte. Alles wäre so viel einfacher, wenn er ein Mädchen oder wenigstens das Kind reicher Eltern gewesen wäre. Von einem Mädchen erwartete man, dass es das Handwerk der Mutter oder Großmutter übernahm, und reiche Eltern hätten die Mittel, ihn auf eine Schule zu schicken, um den Titel eines Medicus zu erwerben. So aber ... Es bedurfte schon eines Wunders, ansonsten würde er bis zu seinem Ende ein einfacher Holzsammler bleiben.

Donald bückte sich und schulterte die voll beladene Hucke, dann machte er sich auf den beschwerlichen Weg zur Burg.

Der Laird dort hatte es gut, ging es ihm durch den Kopf. Er trug die feinsten Gewänder, hatte immer einen vollen Magen und genug Bedienstete, die die schweren Arbeiten für ihn erledigten. Aye! Als Laird musste man sich keine Sorgen darüber machen, wie man den nächsten Tag mit leerem Bauch überstehen sollte. Gut, momentan bot der Wald einiges, was man sammeln und für die Wintermonate trocknen konnte. Aber was waren schon Beeren oder Pilze im Vergleich zu dem saftigen Rehbraten, den fetten Hühnern und Gänsen oder all dem anderen Getier, das tagtäglich auf der Tafel des Lairds zu finden war? Donald lief allein schon bei dem Gedanken das Wasser im Mund zusammen. Einmal in seinem Leben wollte auch er genauso unbeschwert leben können, ohne auch nur einen Gedanken an den nächsten Tag verschwenden zu müssen.

Die Burg lag auf einer kleinen Insel inmitten des Lochs und war nur durch eine Zugbrücke, die zu Beginn der Abenddämmerung hochgezogen wurde, zu erreichen. Er hatte viel zu viel Zeit allein mit seinen Gedanken im Wald vergeudet, dementsprechend musste er sich sputen, wenn er es noch hinein und wieder hinaus schaffen wollte, denn die Sonne begann bereits hinter den sanften Hügeln zu versinken. Als er schließlich die Brücke erreichte, überholte er eiligen Schrittes einige Ochsenfuhrwerke, die mit all dem beladen waren, was die Ernte der Bauern hergab.

»Donald!« Donald wandte sich der Stimme zu, die lauthals seinen Namen rief. Es war Ian, einer der Wachen. Er kannte ihn seit seiner frühsten Kindheit. Ian war nur ein paar Winter älter als er selbst und stammte aus dem nahe der Burg gelegenen kleinen Dorf. Früher hatte er ihn als seinen Freund betrachtet, doch seitdem dieser in den Dienst des Lairds getreten war, hatten sie nicht mehr viel miteinander gemein. Eine Burgwache gab sich nicht mit einem gemeinen Holzsammler ab. Das war auf jeden Fall Ians Meinung. Deshalb war Donald umso erstaunter, als er sah, dass sein ehemaliger Freund ihm wild gestikulierend bedeutete, zu ihm zu kommen. Donald schnaufte leise, nickte und bahnte sich umständlich seinen Weg durch die dicht hintereinanderfahrenden Fuhrwerke.

»Ian!«, er klang schroffer als beabsichtigt, aber sein Gegenüber sollte ruhig merken, dass er gerade nicht in der Stimmung war, mit ihm zu reden.

»Wie geht es deiner Seanmhair?«, erkundigte sich dieser, als hätte er den Unterton in Donalds Stimme nicht gehört.

Aber vielleicht hatte er es wirklich nicht, schoss es Donald durch den Kopf. Ian war noch nie sehr feinfühlig und auch nicht gerade der Klügste, aber immerhin war er gut mit dem Bogen, was ihm die Stellung beim Laird eingebracht hatte. Doch ... Herrgott nochmal, er hatte kaum Zeit, in die Küche und wieder hinaus zu eilen, bevor die Brücke hochgezogen werden würde, das müsst Ian eigentlich auch wissen. Dennoch ... Merkwürdig war es schon, dass es ihm gerade jetzt einfiel, alte Bande neu aufleben zu lassen und sich nach seiner Großmutter zu erkundigen?

»Wenn ich nicht rechtzeitig aus der Burg herauskomme, dann wird es ihr vermutlich noch schlechter gehen«, entgegnete er gereizt.

»Aye! Bestellst du ihr liebe Grüße von mir? Ich will dich auch gar nicht lange aufhalten, aber ... Ich dachte, ob der alten Zeiten Willen ... Du musst wissen, als Wache steht man oft und viel ... Ich ...«, Ian verzog sein Gesicht. Anscheinend hatte er Schmerzen oder aber es war ihm peinlich, mit der Sprache herauszurücken.

Egal, was es war, wenn er nicht langsam sagen würde, was er genau von ihm wollte, würde er die ganze Nacht auf der Burg verbringen müssen. Was bedeuten würde, dass seine Seanmhair die ganze Nacht über alleine wäre und nichts zu essen bekam.

»Was druckst du so herum? Sag, was du willst oder würdest du für mich die Brücke länger unten lassen?«, inzwischen konnte man seine aufsteigende Wut deutlich an seinem Tonfall erkennen. Ian schüttelte seinen Kopf.

»Darüber wäre der Laird mit Sicherheit nicht gerade erfreut.«

»Aye, das denke ich auch. Also ...«

»Na schön. Früher hatte deine Großmutter immer eine Salbe, die ... Ich habe neue Schuhe bekommen und ... Ich denke, ich habe einen Furunkel am dicken Zeh und kann kaum stehen.«

»Das, was du hast, ist mit Sicherheit kein Furunkel, sondern eine Blase«, gab Donald bissig zurück.

»Woher willst du das wissen? Du hast sie ja nicht gesehen und zeigen werde ich sie dir nicht«, entgegnete ihm Ian jammernd. »Deiner Seanmhair würde ich sie zeigen, aber dir ... Ihre Salbe hat immer geholfen. Würdest du ...? Ich bezahle auch dafür ...« Donald nickte.

»Ich werde sehen, was ich finden kann. Jetzt muss ich mich aber sputen«, mit diesen Worten wandte er sich von ihm ab und lief zügig durch das große Tor in Richtung Küche.

Furunkel! So ein Blödsinn! Wenn Ian ein Furunkel hätte, könnte er nicht stundenlang am Tor stehen und Wache halten. Wenn selbst sein ehemaliger Freund ihm nicht vertraute und ihn noch nicht einmal einen Blick darauf werfen ließ, dann konnte er ihm auch nicht helfen. Sollte er doch glauben, was er wollte.

In der Küche wurde er schon sehnsüchtig erwartet.

»Donald, du bist spät heute«, bemerkte Maggie, die Köchin, wie nebenbei, dabei füllte sie einen Humpen mit Bier und stellte ihn auf den Tisch. »Wie ich sehe, warst du äußerst erfolgreich. Du weißt ja, wohin das Holz soll. Wie ich dich kenne, hast du bestimmt den ganzen Tag im Wald verbracht und kaum etwas gegessen, geschweige denn getrunken. Das Stück Wurst ist für dich und trink erst einmal etwas.« Donald nickte, griff sich die Wurst und biss ein ordentliches Stück davon ab. Dabei nahm er den Humpen vom Tisch und leerte ihn in einem Zug. Maggie lächelte ihn an.

»Du musst mehr auf dich acht geben. Deine Seanmhair hat doch nur noch dich. Es nützt niemandem, wenn du bis zum Umfallen arbeitest.«

»Ich weiß. Aber ...«

»Junge, du hast doch ein helles Köpfchen. Warum versuchst du nicht, eine vernünftige Stellung hier beim Laird zu bekommen?«

»Als was denn? Wache? So wie Ian? Ich kann zwar auch mit Schwert und Bogen umgehen, aber ... Maggie, ich eigne mich nicht für das Kriegshandwerk ...«

»Aber für das Holzsammeln schon? Junge, wenn ich nicht wüsste, was in dir steckt, hätte ich es nie angesprochen, aber so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Was wirst du machen, wenn deine Seanmhair von uns geht? Wirst du dann weiter in ihrer Hütte bleiben und Holz für andere sammeln? Warum fragst du nicht in der Abtei nach? Die suchen immer Novizen?«

»Du schlägst mir ernsthaft vor, Mönch zu werden? Maggie, das kann nicht dein Ernst sein! Außerdem verlangen selbst die Bettelmönche einen Obolus, um dort aufgenommen zu werden. Was denkst du, musst du erst an den Orden in der Abtei zahlen, wenn du einer der Ihren werden willst?« Donald machte eine Pause und sah Maggie dabei an.

»Du kanntest doch meine Eltern. Glaubst du, sie hätten sich für ihren Sohn ein Dasein als Mönch gewünscht?«

»Vermutlich nicht«, gab Maggie zu. »Dennoch, wenn es einmal so weit ist, dass deine Seanmhair ... Wie geht es ihr eigentlich?«

»Ich müsste lügen, wenn ich »gut« sagen würde. Ihr Augenlicht schwindet immer mehr und das Wetter macht ihr deutlich zu schaffen.«

»Es ist ein Jammer. Gerade jetzt könnten wir sie gut gebrauchen. Einige der Mägde haben einen fürchterlichen Husten. Wickeln würden mit Sicherheit helfen, aber niemand hier weiß, welche Kräuter wir dafür benötigen. Es war immer so selbstverständlich, dass sie da war, wenn wir Hilfe brauchten. Doch jetzt ist niemand mehr da, der ... Ich weiß, du bist ihr immer zur Hand gegangen, aber ... Donald verstehe mich bitte nicht falsch ...« Donald nickte.

»Aber ein junger Mann, der kaum den Kinderschuhen entwachsen ist, ist nicht gerade vertrauenerweckend. Ich weiß ...«

»Aye! Ich würde dir ja vertrauen, zumal es hier in der Gegend keinen vernünftigen Bader, geschweige denn Medicus gibt. Ohne deine Seanmhair haben wir noch nicht einmal mehr eine ordentliche Hebamme. Warum musste deine Mutter, Gott sei ihrer armen Seele gnädig, auch so früh von uns gehen?«

»Das ist wohl kaum noch zu ändern«, bemerkte Donald sarkastisch, während er das Holz in die dafür bereitliegenden Körbe füllte. Maggie nickte.

»Dennoch ... Momentan ist es nur ein Husten, aber was geschieht, wenn sich jemand ernsthaft verletzt? Ich darf gar nicht daran denken.«

»Ich kann meine Großmutter nach der Zusammensetzung der Kräuter fragen, wenn du es wünscht.«

»Ich weiß, dass du sie nicht fragen musst. Ohne dich hätte in den letzten Jahren vieles hier im Argen gelegen. Wie schon gesagt, du bist ein helles Köpfchen. Aber ...«, Maggie seufzte leise, dann fuhr sie fort. »Würdest du uns morgen die Kräuter mitbringen?« Donald nickte.

»Aye! Ich denke, wir müssten noch genug davon in der Kate haben.«

»Ich danke dir. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr. Aber zu niemandem ein Wort. Sie würden die Kräuter nicht nehmen, wenn sie wüssten, dass sie von dir kommen.« Donald nickte erneut.

»Auch das weiß ich.«

»Dein Lohn liegt auf dem Tisch. Für die Kräuter habe ich noch ein ordentliches Stück Speck und einen Laib Brot dazugelegt. Wir sehen uns morgen.« Mit diesen Worten eilte sie aus der Küche. Donald blieb alleine zurück und genau wie zuvor schon im Wald schweiften seine Gedanken ab.

Maggie hatte nur das ausgesprochen, was er bereits erkannt hatte. Das Leben war mitunter ein elender Hundsfott. Aye, sie alle ahnten, dass er in den letzten Jahren als Schatten die Arbeit seiner Seanmhair erledigt hatte, doch damals war der Schein gewahrt worden, weil sie noch in der Lage gewesen war, selbst zu erscheinen. Es war zwar ebenso eine Täuschung gewesen, aber sie war nichts gegen das, was jetzt gerade geschah. Sie alle wussten, dass es allein ihm zu verdanken war, dass in den letzten Jahren niemand zu Schaden gekommen war, und dennoch ...

Verdammt! War es zu viel verlangt, dass sie endlich zugaben, dass sie ihn brauchten? Stattdessen versuchte Maggie sogar ihn davon zu überzeugen, in ein Kloster zu gehen. Aye, sie meinte es nur gut, aber was war mit ihm? Was wurde dann aus seinem Traum von einem eigenen Heim mit Frau und Kindern? Doch, wen scherte es? Ein einfacher Holzsammler durfte keine Träume haben. Vor allem keine, die niemals in Erfüllung gehen würden.

Während er so seinen Gedanken nachhing, stapelte er das restliche Holz in die Körbe, richtete sich dann auf und sah sich seinen Lohn an. Heute waren es der Laib Brot und der Schinken für die Kräuter, dazu gesellte sich ein kleines Säckchen Mehl, ein paar Rüben, ein Kohlkopf, einige Äpfel und Zwiebeln sowie ein kleiner Topf Schmalz und ein paar Eier. Daraus ließ sich wenigstens eine Suppe machen, die für mindestens drei Tage reichen würde. Maggie war äußerst großzügig gewesen, das musste man ihr lassen. Er verstaute schnell seine Beute in seiner Hucke, schulterte diese erneut und machte sich auf den Heimweg. Die Dämmerung war bereits in vollem Gange. Bald würde es stockfinster, sodass ihm nur noch die Sterne und der Mond seinen Weg weisen würden. Es war ja nicht so, dass er sich nicht auch in der Dunkelheit zurechtfand, aber seine Seanmhair machte sich mit Sicherheit langsam Sorgen. Gerade noch rechtzeitig erreichte er das Burgtor und die Brücke, an deren Winden sich die Wachen schon zu schaffen machten, um sie hochzuziehen. Ein Tag neigte sich seinem Ende zu. Wieder war es einer, der ihm schonungslos vor Augen geführt hatte, welch elendes Schicksal ihm noch bevorstand.

K

apitel 2

Die bescheidene Kate seiner Großmutter lag ein wenig außerhalb des Dorfes, auf einer Lichtung am Rande des Waldes. Um sie zu erreichen, hatte er noch einen beachtlichen Fußmarsch vor sich. Donalds Magen meldete sich lautstark. Den ganzen Tag hatte er bis auf ein paar Beeren, die er im Wald gefunden hatte und das Stück Wurst, das Maggie ihm gegeben hatte, nichts gegessen. Völlig geistesabwesend nahm er die Hucke von seinem Rücken, holte einen Apfel heraus, schulterte sie wieder und setzte seinen Weg fort, dabei biss er kräftig in den Apfel hinein. Doch kaum hatte er den ersten Bissen heruntergeschluckt, wurde ihm bewusst, was er gerade getan hatte. Sein schlechtes Gewissen meldete sich lautstark.

Hätte er den Apfel nicht ebenfalls mit seiner Seanmhair teilen sollen? Hatte sie ihn nicht viel nötiger als er? Aber Maggie hatte in diesem einen Punkt recht. Wenn er auch weiterhin so gut es ging, auf alles verzichtete, würde er irgendwann viel zu schwach, um für den Unterhalt zu sorgen. Verflucht! Sie hatten wirklich zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Etwas musste sich ändern! Nur was?

Schon wieder völlig in Gedanken versunken, stopfte er den Apfel unter sein Plaid und setzte seinen Weg fort.

Als Donald das kleine Dorf passierte, war es bereits stockdunkel. In einigen Hütten brannte zwar noch Licht, aber es war totenstill. Nur seine Schritte und sein Atem waren zu hören. Mit dem Schwinden der Sonne hatte auch die Kälte eingesetzt.

Nicht mehr lange und der Winter würde Einzug halten, dann würde es noch schwieriger werden, für den Unterhalt zu sorgen.

Er war gerade dabei, sich erneut in seinen Gedanken zu verlieren, als ein lautes Gekrächze ihn unsanft unterbrach. Donald blieb stehen und sah sich um. Auf einem Ast unmittelbar über ihm saß ein Rabe, der ihn anscheinend direkt ansah. Aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein, denn in der Dunkelheit waren die schwarzen Augen des Tieres kaum zu erkennen.

»Bist du ein Bote des Gevatters?«, sprach er den Vogel an. »Es heißt, Raben seien die Boten des Todes? Wen willst du holen? Mich, meine Seanmhair oder ist es jemand aus dem Dorf? Ein Jammer, dass du mir nicht antworten kannst.« Wie zur Bestätigung krächzte der Vogel laut und hüpfte dabei von einem auf das andere Bein.

»Leider verstehe ich deine Sprache nicht, aber es freut mich, dass du wenigstens versuchst, mit mir zu reden. Hast du Hunger, mein schwarzer Freund? Du solltest dich fett fressen, denn bald beginnt der Winter«, erneut krächzte das Tier. Donald grinste.

»Aye! Der Winter ist ein übler Geselle. Nicht nur für euch Vögel. Glaub mir, auch unsereins leidet darunter. Aber wir haben wenigstens ein Dach über dem Kopf, das uns vor dem Wetter schützt. Hier, mein Freund. Viel ist es ja nicht, aber ich habe hier noch ein Stück Apfel für dich. Ich denke, du hast ihn nötiger als ich. Wenn es dir nichts ausmacht, dass ich ihn schon probiert habe, dann kannst du gerne den Rest bekommen. Lass ihn dir schmecken«, während er redete, zog er den Apfel unter seinem Plaid hervor und platzierte ihn auf dem Boden. Der Rabe legte seinen Kopf schief und sah ihn erneut an, dann starrte er auf die Erde.

»Wie ich sehe, interessiert dich der Leckerbissen weitaus mehr als mein Gerede. Verständlich. Ich würde auch lieber fette Beute machen. Aber .... Ich lasse dich jetzt in Ruhe, auch ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Gehabt dich wohl, Gevatter Rabe, und hüte dich vor dem Falken«, mit diesen Worten setzte er sich in Bewegung.

Sein weiterer Weg verlief noch ein Stück am Waldrand entlang. Da der volle Mond inzwischen über den Baumwipfeln stand, war der schmale Pfad, der zu der Lichtung mit der Kate seiner Seanmhair führte, gut zu sehen. Auch die Hütte an sich war bereits von Weitem ausfindig zu machen, allerdings nicht mehr. An diesem Abend quoll weder Rauch aus dem Schornstein, noch war Licht in ihrem Innern auszumachen, sodass nichts darauf hindeutete, dass sie bewohnt war. Donald hielt völlig verwirrt inne und starrte auf die menschenleer wirkende Kate.

Was war geschehen? SeineSeanmhair würde niemals das Feuer ausgehen lassen, schon gar nicht an einem Herbstabend. Auch wenn sie kaum noch alleine zurechtkam, war dies eines der Dinge, die sie trotz ihrer Gebrechlichkeit nie vernachlässigen würde.

Donalds Herzschlag setzte für einen Moment aus.

Der Rabe! War er wirklich der Bote des Gevatters gewesen? Verdammt!

Noch während ihm der Gedanke durch den Kopf ging, löste sich seine Erstarrung und er rannte mit wild pochendem Herzen los.

Als er die windschiefe Tür erreichte, riss er sie einfach auf und stürmte ins Innere. Wie befürchtet, war das Kaminfeuer erloschen und das nicht erst seit Kurzem, denn es war in der Hütte bereits ebenso kalt wie außerhalb. Zum Glück tauchte der Mond die kleine Kammer in sein silbernes Licht, so konnte er wenigstens ohne Feuer und Kerze etwas erkennen.

Seine Seanmhair lag nicht auf dem kalten Boden, was ihn ein wenig beruhigte, doch auch auf ihrem Lager oder irgendwo sonst in der Hütte war sie nicht zu finden.

Wenn sie alleine in den Wald gegangen war ... Verdammt!

Donald nahm seine Hucke ab, stellte sie auf den Boden und rannte hinaus.

»Seanmhair«, schrie er aus Leibeskräften. Immer wieder »Seanmhair«. Doch er bekam keine Antwort. Donald lief immer tiefer in den Wald hinein. Nur noch einzelne Strahlen des Mondlichts drangen durch die Baumkronen.

Wenn er sie nicht bald fand, musste er umkehren und sie am Morgen bei Tageslicht suchen. Aber wohl war ihm nicht dabei. Eine alte, fast blinde, gebrechliche Frau ganz alleine in der Nacht mitten im Wald ... Das war nicht gut. Ganz und gar nicht gut!

Je weiter er lief, desto kopfloser wurde er.

Er musste sie unbedingt finden!

Erneut brüllte er ihren Namen, doch noch immer blieb eine Antwort aus. Wieder und wieder versuchte er es. Schließlich hielt er niedergeschlagen inne und ließ sich dabei auf einem der vom gestrigen Sturm umgestürzten Baumstämme nieder.

Es hatte keinen Sinn. Durch sein Gebrüll würde er höchstwahrscheinlich nur einen wilden Eber oder einen Wolf aufschrecken und das war weder für seine Seanmhair noch für ihn von Vorteil. Es blieb ihm demnach nichts anderes übrig, als unverrichteter Dinge wieder umzukehren.

Donald seufzte leise.

Dieser Tag war wirklich nicht einer seiner Besten.

Er wollte sich gerade wieder erheben und schweren Herzens auf den Rückweg machen, als er lautes Gekrächze über sich hörte. Obwohl er so gut wie nichts sehen konnte, wanderte sein Blick hinauf zu den Baumkronen.

War das schon wieder ein Rabe? Anscheinend wurde er heute von einem ganzen Schwarm dieser Vögel verfolgt.

»Du kommst mir gerade recht«, sprach er den Vogel an. »Wenn du wie dein Freund Hunger haben solltest, dann bin ich der Falsche, an den du dich wendest. Ich habe nichts dabei, was ich dir geben könnte. Such dir einen anderen. Ich habe im Moment nicht die Muße, mich mit dir zu befassen.«

»Habe ich gesagt, dass ich hungrig bin?« Donald schrak zusammen.

Woher kam diese Stimme? Sie war nicht unangenehm, auch nicht angsteinflößend, aber dennoch ... Zu wem gehörte sie?Hatte der Rabe ihm gerade geantwortet? Das konnte nicht sein! Er musste sich das aufgrund seines Hungers und der Sorge um seine Seanmhaireingebildet haben.Sprechende Raben! Vermutlich verlor er gerade den Verstand.

»Aye, Donald!«, bestätigte er selbst seine Vermutung. »Als Dorfnarr hättest du wenigstens dein Auskommen, denn alle werden sich rührend um dich kümmern.« Als hätte der Rabe sein Gemurmel gehört, ertönte von oben ein lautes Gekrächze, das dann in ein kehliges Gelächter überging. Donald reckte seinen Hals, um etwas erkennen zu können, doch es war vergeblich.

»Ja, lach nur über mich! Wie heißt es so schön: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.«

»Für den Spott ist kein Schaden verantwortlich, sondern du selbst!« Kaum waren die Worte verklungen, hörte er direkt über seinem Kopf das Schlagen von Flügeln und sah den Raben, der erst eine Runde über ihm drehte, schließlich direkt vor seinen Füßen landete und ihn dann anstarrte. Donald sah ihn ebenfalls an.

»Was bist du nur für ein komisches Tier?«, murmelte er leise vor sich hin, mehr an sich selbst als an den Raben gerichtet. »Und was willst du von mir?«

»Was ich von dir will?« Donald rieb sich verblüfft die Augen.

Der Rabe sprach tatsächlich, und zwar mit ihm. Das musste ein Traum sein! Blieb nur noch die Frage, was für einer. Wahrscheinlich ein Albtraum!

»Wie du vorhin so schön gesagt hast«, fuhr der Rabe unterdessen unbeirrt fort, »sind Raben die Boten des Gevatters. Nur dieses Mal bin ich nicht nur ein Bote. Manchmal bin ich viel mehr.« Bei seinen Worten streckte der Rabe seine Flügel nach vorne und verbarg seinen Kopf darunter, dann begann er zu wachsen. Donald erschrak.

Was ging hier vor sich?

Auch das musste er sich einbilden. Das Tier wurde immer größer, dabei glättete sich sein Federkleid, sodass es mehr und mehr wie schwarzer, fließender, kostbarer Stoff aussah. Obwohl er sich immer wieder verzweifelt einzureden versuchte, dass dies nur ein Traum wäre, bekam es Donald nun wirklich mit der Angst zu tun. Sein Herz schlug wie wild in seiner Brust und seine Hände zitterten genauso wie seine Beine dermaßen, dass er sich kaum noch auf dem Baumstamm halten konnte. Verzweifelt schloss er die Augen.

Wenn er sie nun wieder öffnete, würde er dann erwachen?

Doch er erwachte nicht. Auch als er seine Augen erneut öffnete, befand sich das unheimliche Tier, das nun langsam die Gestalt eines Menschen annahm, noch immer direkt vor ihm.

Donald war zu keiner Reaktion mehr fähig. Er starrte wie gebannt auf die Gestalt, die sich jetzt vor ihm auftürmte. Er war kurz davor, vor lauter Angst die Besinnung zu verlieren, da hob der Fremde seinen Kopf. Ebenmäßige, bleiche Gesichtszüge wurden von kohlrabenschwarzem Haar umrahmt, das ihm bis auf die Brust reichte. Seine Augen leuchteten wie kleine Glühwürmchen, doch das Erstaunlichste war, dass er ihn anlächelte. Nicht diabolisch angrinste, wie Donald es eigentlich erwartet hätte, sondern der Fremde lächelte auf eine Art und Weise, wie nur ein Vater oder eine Mutter das eigene Kind anlächeln würden. Merkwürdigerweise beruhigte er sich dadurch ein wenig.

»Hab keine Angst, Donald. Ich habe dir doch gesagt, dass ich viel mehr bin.« Auch die Stimme des Fremden klang sanft und wirkte ermutigend. Doch Donald war noch immer nicht in der Lage, sich zu bewegen geschweige denn zu antworten.

»Ich beobachte dich schon eine ganze Weile und weiß, dass du mit deinem Schicksal haderst. Armut ist nichts, wofür man sich schämen muss. Wichtig ist allein, dass das Herz am rechten Fleck sitzt.« Donald starrte den Fremden auch weiterhin schweigend an.

»Glaube mir, nur das Herz ist wichtig, nicht der äußere Schein. Wenn ich komme, ist es mir gleich, ob ich einen Bettler oder einen König vor mir habe, denn für mich sind alle gleichgestellt. Diejenigen, die reinen Herzens sind, brauchen sich vor mir nicht zu fürchten, denn ich bin nur ihr Begleiter auf dem Weg in eine bessere Welt. Diejenigen aber, die stets nur auf ihr eigenes Wohl bedacht sind, die sollten mich fürchten, denn die Welt, in die ich sie begleiten werde, wird sie für alle Zeiten strafen.«

»Ihr ... seid ... der ...«, versuchte Donald mit weit aufgerissenen Augen zu erwidern, aber seine Zunge fühlte sich bleischwer an, sodass er keinen vernünftigen Satz zustande brachte.

»Der Tod, der Gevatter, der Sensenmann, der Schnitter oder wie auch immer du mich nennen willst.«

Das kann nicht sein!, schoss es Donald durch den Kopf, während er gleichzeitig, »Seid ... seid ... Ihr ... gekommen, um mich ...«, heraus stotterte.

»Wieso kann das nicht sein? Weil mein Aussehen nicht deiner Vorstellung entspricht? Dachtest du wirklich, ich wäre ein in eine Kutte eingehülltes Skelett, das mit einer Sense herumläuft und mit seinen rot glühenden Augen jeden, den es ansieht, mit sich reißt? Da muss ich dich enttäuschen. Ich könnte, wenn ich wollte, so aussehen, aber normalerweise ist dies meine Gestalt.« Ein Grinsen erschien auf seinem Gesicht. »Manchmal, das muss ich zugeben, wenn jemand es auf Erden wirklich zu bunt getrieben hat, dann nehme ich diese Gestalt an, um ihm einen Vorgeschmack auf das Kommende zu bieten, aber das ist, weiß Gott nicht die Regel. Und, um deine Frage zu beantworten: Nein, ich bin nicht gekommen, um dich zu holen. Deine Zeit ist noch lange nicht gekommen. Du wirst ein bewegtes Leben haben.«

»Aber ...«, Donald sah ihn ungläubig an.

»Warum ich dann zu dir gekommen bin, willst du wissen?«, unterbrach ihn der Tod. »Wie schon gesagt, beobachte ich dich bereits eine ganze Weile. Du hast das Handwerk deiner Seanmhair erlernt und bist bewandert in der Kräuterkunde. Du kennst dich in der Heilung von Wunden oder anderen Zipperlein, die die Bewohner des Dorfes und der Burg quälen recht gut aus. Doch niemand vertraut dir, denn du bist in ihren Augen nichts weiter als ein Milchbart, der noch nicht weiß, was er tut. Ich möchte mit dir einen Handel eingehen. Was würdest du sagen, wenn ich dich zu einem wahren Medicus machen würde?« Donald starrte den Gevatter, von dem er immer noch nicht glauben konnte, dass er wirklich der war, der er zu sein vorgab, schweigend an. Die Augen seines Gegenübers leuchteten kurz auf, dabei starrte er ihn genauso an.

»Was sagst du dazu?«

»Ihr wollt mich zu einem Medicus machen?«

»Nicht zu einem, sondern zu dem, von dem jeder hier in Alba sprechen wird. Sie werden zuhauf kommen. Nicht nur das Volk, sondern selbst die Höchsten der Hohen werden deinen Rat einholen, denn du wirst mit deinen Beurteilungen immer recht haben.«

»Wie ...?«, brachte Donald schließlich zögernd hervor.

»Ich habe dir ja bereits gesagt, dass ich einen Pakt mit dir eingehen will. An jedem Krankenbett, zu dem du gerufen werden wirst, werde ich erscheinen. Keine Sorge, du wirst der Einzige sein, der mich sehen kann. Stehe ich am Fußende, so wird der Kranke gesund werden und du kannst mit der Behandlung beginnen. Stehe ich jedoch am Kopfende, so gehört der Kranke mir und ich werde ihn in das andere Reich geleiten.«

»Und der Preis für den Handel?« Der Gevatter nickte.

»Ich sehe, du verstehst. Jeder Handel hat seinen Preis, doch meiner ist einer, mit dem du vermutlich gut leben kannst. Solange du mich nicht hintergehst, wirst du in Frieden und Wohlstand leben und wenn dein Ende naht, werde ich dir beistehen und dich in eine bessere Welt geleiten. Doch solltest du mich hintergehen, dann gehörst du mir. Das meine ich wörtlich. Ich bin es so leid, immer alleine zu sein. Obwohl ich die Arbeit erledige, die getan werden muss, fürchten mich die Menschen und meiden mich. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht immer derjenige sein, der verantwortlich für das Elend der Hinterbliebenen ist. Deshalb habe ich mir überlegt, mir einen Gehilfen zu suchen. Wenn du mich also hintergehst, wirst du zu meinem Begleiter, der niemals in die andere Welt gehen und mir als treuer Diener bis ans Ende aller Tage zur Seite stehen wird.« Donald sah ihn fragend an.

»Wieso ich?«

»Weil ich denke, dass du genau der Richtige dafür bist. Egal, wie du dich auch entscheiden wirst, du wirst deine Aufgabe immer mit voller Hingabe übernehmen, denn ich weiß, dass du ein reines Herz hast.«

»Das ist zu viel der Ehre. Für solch eine große Aufgabe bin ich nicht geeignet.