Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

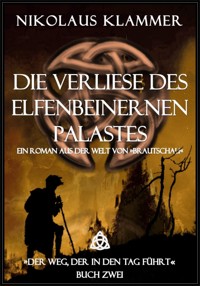

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

"Kafka meets Indiana Jones" Der Schriftsteller Nikolaus Klammer (!) entdeckt zufällig in einer geheimnisvollen Buchhandlung den Roman "Dr. Geltsamers erinnerte Memoiren", dessen Autor zu seiner Überraschung er selbst sein soll. Er kauft das Buch und beginnt neugierig darin zu lesen. In dem Buch ist das spannende Expeditions-Tagebuch der brasilianischen Ärztin Elena Kuiper abgedruckt, einer in den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Amazonas-Dschungel verschollenen Forscherin. Die mutige Ärztin ist fern aller Zivilisation einem gefährlichen und wohl gehüteten Geheimnis auf die Spur gekommen. Das Werk, das diese ungeheuerliche Geschichte erzählt, hat angeblich ein Geistlicher des Vatikanischen Geheimarchivs der Inquisition herausgegeben. Aber das Tagebuch der Ärztin ist erst der Anfang des Leseabenteuers, denn das seltsame Buch verwandelt sich jedes Mal, wenn es Klammer öffnet, in ein vollkommen anderes. Der Text darin verändert sich auf mysteriöse Weise und erzählt eine neue Geschichte. Klammer wird in eine finstere Verschwörung von uralten und grausamen Mächten verwickelt, die sein eigenes und auch das Leben seiner Tochter Isa bedroht. Kann ihm das seltsame Buch helfen, das dunkle Geheimnis seiner Familie zu lüften? Der Roman ist ein wirklich spannendes, manchmal auch surreales und oft humorvolles Abenteuer (Der Alltag des Autors!) voller unvergesslicher Charaktere und erstaunlicher Ereignisse, das den Leser in die Geschichte hineinzieht und nicht mehr loslässt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

NIKOLAUS KLAMMER

DR. GELTSAMERS

ERINNERTE MEMOIREN

„Ein phantastischer Roman“

in 5 Büchern

1. Buch: Die Frau, die der Dschungel verschluckte

© Yvain Verlag, Keie a. T., 20**Satz: Fotosatz Galahad GmbH, CoelDruck & Bindung: Erec & Pelleas, BorsPrinted in GermanyISBN Y-44-55536543-16-9

DER BEGINN

Man darf der Wirklichkeit nicht gestatten, sich zwischen die Fiktion zu drängen. Ihr raues, ungeschminktes Gesicht führt geschwinde alles Geschriebene, jedes Gedicht und jeden Text ad absurdum, entlarvt und zerstört das fadendünne Netz der Einbildung. Zurück bleiben nur Unsicherheit und jene eine Frage, die sich die Fiktion wahrhaftig zu erwidern anschickte und von der mir nun die Wirklichkeit vorgaukelt, ich hätte nur Lügen und Beschwichtigungen zur Antwort bekommen. Nein, jede kleine Pause im Schreiben – das Zucken eines Lids, ein stockendes Atemholen zwischen zwei Wörtern oder ein zitterndes Abrutschen der ermüdeten Finger von der Tastatur – reißt eine Kluft, macht den Text sinnleer und wertlos. Es ist vergebliche Mühe ihn fortzusetzen; er wurde für den Papierkorb geschrieben. Allzu oft habe ich in gesundem, kräftigem Schritt und voller Hoffnung begonnen, habe ich die ersten Seiten meines Notizbuches mit zügiger, dem Gedankenstrom gerade noch eben hinterher hinkender, nur mir selbst lesbarer Schrift gefüllt. Nur allzu oft.

Aber dann scheiterte ich mittendrin durch einen plötzlichen, banalen Zugriff der Realität. Manchmal war es ein unbekämpfbares und unüberwindbares, ein primäres Bedürfnis des Körpers wie Hunger, Schlaf, Harndrang, Juckreiz - mal eine überraschende Störung von außen, ein Läuten an der Tür, ein Windstoß, eine banale Einmischung meiner Frau, das Weinen eines der Kinder. Noch häufiger allerdings erfasste mich ein amorphes, nicht näher erklärbares Zögern voller Furcht vor der Vielzahl der noch nicht beschriebenen Seiten, ein nur für Autoren verständlicher horror vacui, verbunden mit hoffnungsloser Einsamkeit und einer unbezähmbaren Sehnsucht nach Gesellschaft; mich überwältigte ein feiges Zurückschrecken vor der Übermacht der Fiktion - die Angst, mich in ihr für immer zu verlieren. Hat nicht Tschaikowsky irgendwo in seinem Briefwechsel mit Nadeshda von Meck davon geschrieben, man solle unter Menschen gehen, wenn man die Einsamkeit in sich selbst nicht mehr ertragen könne? Dann wäre man zwar selbst in der Menge eines Fußballstadions noch immer allein, aber nicht mehr allein einsam.

Und der schlimmste Gedanke erscheint wie immer zum Schluss: Plötzlich steht zwischen mir und dem Text die Angst, die Fiktion könnte mein Leben übernehmen, ich müsste mich unwiderruflich zwischen dem Schreiben und dem Leben entscheiden und würde zwischen diesen schmackhaften Heuhaufen wie Buridans Esel verhungern. Vielleicht hilft den meisten Schriftstellern deshalb nur die Flucht in den Rausch und in moralische Verantwortungslosigkeit.

Das waren die larmoyanten und gleichzeitig selbstzufriedenen Gedanken des Augsburger Autors Nikolaus Klammer, während er mit dem kleinen Hund seiner Frau Irene den täglichen Verdauungsspaziergang von Mensch und Tier durch das Gässchengewirr der Altstadt seines südbayerischen Heimatortes ging. Heute hatte er den Weg etwas ausgedehnt und um ein paar Umwege verlängert. Es war ihm angenehm, mit Cicero – so hieß der lebhafte, kurzhaarige Terrier - im für diese Jahreszeit außergewöhnlich milden, nach Sommer riechenden, Frühlingssonnenschein durch die engen und verwinkelten Gassen zu schlendern, den abenteuerlustigen Hund in den Anlagen am Dom schnüffeln zu lassen und ab und an mit ihm gemeinsam selbstzufrieden in einem Flecken Sonne zu verharren und lächelnd oder hechelnd in die Wärme zu blinzeln. Es herrschte ein unzeitgemäßes Wetter, das die Stadt allein einem mächtigen, vom Süden her wehenden Föhnwind verdankte, der warm von den nahen Alpengipfeln herab blies und verspielt hastige Wolkenfedern über den hellblauen Himmel trieb. Ins Wolkenkuckucksheim seiner für Nichtautoren recht absonderlichen und kaum nachvollziehbaren Gedanken versunken, war der Autor von seiner üblichen Route abgebogen und hatte sich vom begeisterten Cicero durch schmale Durchgänge, über kleine Brücken, gepflasterte Bürgersteige und enge, zu den Kanälen hin absteigende Gässchen in das verwirrende Labyrinth der Unterstadt ziehen lassen; Wege, die er nur mehr selten ging, seit er ein kleines Reihenhaus in einem Vorort besaß. Bald war er in ein Viertel gelangt, das er seit Ewigkeiten nicht mehr betreten hatte und das ihm fremd und unvertraut war, als ob es in einer anderen, ihm unbekannten Stadt läge. Hier hatte die in den letzten Jahren erfolgte Gentrifizierung vieles verändert und manches Liebgewonnene, das er von früher kannte, verschwinden lassen.

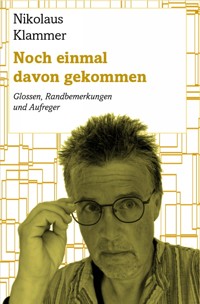

Jetzt verzögerte der Autor unwillkürlich seinen Schritt vor einem Schaufenster, das mumifizierte Bücherleichen in glänzenden, schreiend bunten Schutzumschlägen zu Stapeln aufgebahrt für eine nekro-bibliophile Käuferschicht anbot. Es war die leicht staubige Auslage eines Geschäfts, das wahrscheinlich Buchhandlung und Antiquariat in einem war. Obwohl alles vertraut und alteingesessen wirkte, als stünde der Laden schon immer an diesem Ort, musste er doch erst kürzlich neu eröffnet worden sein, denn der Autor hatte ihn noch nie bemerkt. Er musterte die Auslage. An exponierter Stelle und hoffnungslos überteuert stand ihm ein dicker, gebundener Band völlig ohne Stütze trotzig aufrecht gegenüber wie David vor Goliath. Nur war der letztere durch eine große Standpappe ersetzt, die zur Verblüffung des Autors sein eigenes, im schwarz-weißen Kontrast schmeichelhaft junges und ernstes Abbild zeigte. Er konnte sich nicht erinnern, wann diese Aufnahme von ihm gemacht worden war. Er vermutete, dass sie schon älter war, denn er erkannte nicht einmal das Hemd, das er auf dem Foto trug.

Darunter las er:

EIN SCHRIFTSTELLER AUS UNSERER STADT

Nikolaus Klammer zog den Hund, der unbekümmert weiter wollte, an der Leine zu sich heran. Man machte also Werbung für ihn. Wie schön, das konnte ihm nur recht sein. Und welches seiner Bücher wurde denn da beworben? Vielleicht sein nagelneuer Traumroman, mit dem er erneut in die Top-Ten der Spiegel-Bestsellerliste vorzudringen hoffte? Oder doch eher sein berühmter Schlüsselroman über die bestechlichen Kulturbonzen seiner Stadt? Er konnte sich an keine Marketingaktion seines Verlages erinnern. Aber wie wundervoll machte sich sein in markante Kapitälchen gesetzter Name dort auf dem Buch, in hellem Neonblau auf mattschwarzem Grund: Er wirkte überaus elegant und kraftvoll, auf nicht näher differenzierbare Weise auch erotisch, schmeichelnd - verführerisch. Er las sein Pseudonym leise vom Bucheinschlag ab, versuchte nur für sich die fast schon lyrischen Silben auf den Lippen zu schmecken, die er sich vor vielen Jahren für seinen Autorennamen ausgesucht hatte und er genoss den musikalischen, ein wenig archaischen Klang.

Doch dann verharrte er - wie Lots Frau zur Salzsäule erstarrt: Unter seinem Namen auf dem einfarbig schwarzen Bucheinschlag, den noch ein farbenfrohes Gemälde zierte, entdeckte er endlich auch den Titel des Buchs. Tief im Unterleib bewegte sich nun ruckartig etwas, rutschte hinab und stieg kurz darauf gurgelnd und sauer die Speiseröhre empor. Er hätte sich jetzt gerne hingesetzt, zumindest irgendwo festgehalten, doch der halb aufgeplatzte, mit Graffiti und anderen undefinierbaren Flecken verschmutzte Rauputz der Mauer, die das Schaufenster gleichgültig einrahmte, erschien ihm nicht vertrauenswürdig genug, um seine zarten Schriftstellerhände gegen sie zu lehnen.

Seit wann kann sein, was nicht sein darf?, fragte sich der Autor und befreite sich aus der Lähmung, die ihn hatte erstarren lassen. Er schluckte sein plötzliches Sodbrennen und beugte sich nach vorn, näher heran zu dieser seltsamen Entdeckung, die ihm die Haare im Nacken sträubte. Seine Nase wurde durch das unnachgiebige Glas des Schaufensters gebremst. Ein Fettfleck blieb von der flüchtigen, kalten und ungewollten Berührung. Er richtete sich auf.

Was überrascht mich so? Das ist nur ein Buch in einer Auslage. Es trägt meinen Namen. Nun, ich bin Schriftsteller und schreibe Bücher; wenn ich sie vollende, was eher selten geschieht, veröffentlicht mein Verleger Welkenbaum sie auch. Und freilich verkaufe ich mich in meiner Heimatstadt am besten, hier bin ich beliebt und bekannt, meine Person geschätzt. Meine barocke, adjektivreiche und ausufernd elegante Prosa ist ein Steinchen im Mosaik, das die Kultur der Stadt bildet. Nichts Erstaunliches also, wenn eine Augsburger Buchhandlung eines meiner Werke in den Mittelpunkt ihrer Auslage rückt und mit einem Pappschild viel zu aufdringlich dafür Werbung macht, dachte der Autor, sprach sich selbst Beruhigung zu. Doch sein hämmernder Puls ließ sich nicht durch solche Gedanken beruhigen.

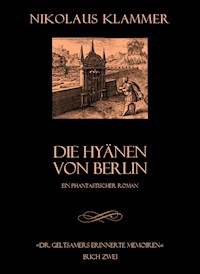

Ein bohrendes Unbehagen blieb allerdings in seiner Brust zurück und es wuchs, versendete kleine, prickelnde Schmerzen in den ganzen Körper. Der Autor schüttelte den Kopf und las zum zweiten Mal den Titel des Werkes, das vorgab, eines von ihm zu sein - einen im Übrigen absolut sinnlosen Titel, der ihm vollkommen fremd und unbekannt war und den er niemals für einen Roman gewählt hätte. Wie war das nur möglich? Hier stand doch tatsächlich ein Buch, das er nicht geschrieben hatte und das dennoch seinen Namen auf dem Cover trug. Der Titel lautete:

NIKOLAUS KLAMMER

DR. GELTSAMERS

ERINNERTE MEMOIREN

Auf dem Umschlag war zudem ein seltsames, recht naiv ausgeführtes und übertrieben buntes Gemälde zu sehen, auf dem ein römischer (?) Soldat in einer mittelalterlichen Szenerie mit seinem Schwert ein großes Ei bedrohte. Vielleicht wollte er es braten, denn im Hintergrund brannte in einem offenen Kamin ein qualmendes Feuer. Unter dem merkwürdigen Bild stand in Großbuchstaben kursiv und in Anführungszeichen geschrieben:

„EIN PHANTASTISCHER ROMAN“

Was für ein Unfug, dachte der Autor kopfschüttelnd, während er seine Lesebrille aus der Manteltasche fischte, sie umständlich auseinanderklappte und sie sich ganz weit vorne auf die Nase setzte, da hat mal wieder ein Setzer geschlafen: Entweder benütze ich Großschreibung oder Gänsefüßchen oder Kursive, alles gemeinsam ist ein dreifaches Oxymoron! Dilettanten! Sein Kopf rückte erneut gleich dem eines Raubvogels bei der Attacke nach vorne. Diesmal hielt er allerdings mit seiner scharfen Nase vom Glas der Schaufensterscheibe einen respektvollen Abstand.

Aber mehr konnte er nicht mehr entdecken. Auch sein bei allen seinen Kritikern und übrigens auch Freunden gefürchteter, sezierender und arrogant wirkender Blick durch die Brille offenbarte ihm nicht die Lösung dieses Rätsels. Den Namen seines Verlages oder irgendeines anderen Herausgebers suchte er auf dem Cover übrigens vergebens. Nur ganz unten war ein kleines, in Brauntönen gehaltenes Bildchen abgedruckt, das er auf die Entfernung nicht genau einschätzen konnte – es war jedoch auf keinen Fall das Symbol eines ihm bekannten Verlags. Der Autor sann nach: Nein, einen Roman mit solch einem ungewöhnlichen Titel hatte er nie geschrieben, nicht einmal angedacht. Da hatte er ein reines Gewissen. Kein Roman, der DR. GELTSAMERSERINNERTE MEMOIREN hieß, würde je seine Werkstatt verlassen. Und überhaupt: Erinnerte Memoiren? Was sollte das denn für ein Unfug sein? Noch ein weiterer Weißer Schimmel?

Geltsamer, dachte er weiter. Dr. Geltsamer. Was ist das denn eigentlich für ein Name? Einen solchen Dr. hatte er nie erfunden, ganz sicher nicht - auch nicht für eine seiner längst vergessenen vielen Kurzgeschichten, mit denen er in einen Anfängen als Autor seinen Stil eingeübt hatte. Klammer war kein Freund von sprechenden, augenzwinkernden, in diesem Fall dem Leser mit einem Zaunpfahl zuwinkenden Namen. Geltsamer – Seltsamer. Das lag auf der Hand und wog viel zu schwer. Niemals hätte er eine Figur Stiller oder Loman, Keuner oder gar Binderseil genannt. Das war ihm zu billig. Und sein Verleger hätte ihn informiert, wenn er eines seiner alten Werke unter einem neuen Titel wieder aufgelegt hätte; wozu der Verlag übrigens die Einwilligung des Autors einholen musste – was er eben nicht getan hatte. Schließlich: Der Autor schrieb keine „phantastischen“ Romane; er war keiner dieser Genre-Unterhaltungsschriftsteller, die über das Liebesleben von in der Sonne glitzernden Vampiren, über Zauberlehrlinge, Weltraumschlachten, Zeitreisen und Elfenkrieger schrieben. Er war kein Selfpublisher und machte auch keine Fan-Fiction. Da stand er darüber, diesen kindischen Auswüchsen der Moderne fühlte er sich himmelhoch überlegen. Nikolaus Klammer schuf ernsthafte, anspruchsvolle Belletristik für ein erwachsenes und zeitkritisches Publikum, das seine Bücher wie einen guten Rotwein goutierte. Sein Werk war politisch, kühn und modern. Er legte seine Finger in die Wunden der Gesellschaft und bezog Stellung. Er hatte eine Meinung.

Der Autor atmete tief ein. Es konnte für dieses Buch im Schaufenster folglich nur zwei vernünftige Erklärungen geben – und beide missbehagten ihm zutiefst:

Zum einen hätte der Roman im Schaufenster ein Raubdruck eines seiner alten Bücher unter einem neuen Titel sein können. Das erschien ihm allerdings eher unwahrscheinlich, da er kein Autor war, bei dem durch einen unerlaubten und offensichtlich aufwändigen Nachdruck allzu viel Geld zu verdienen war. Man kannte und achtete ihn zwar in den Spalten der Feuilletons und den literarischen Zirkeln und sogar MRR – der Gott der Kritiker beschenke ihn im Paradies mit 72 schriftstellernden Jungfrauen – hatte ihn einmal kurz und freundlich besprochen. Aber seine Auflagen überschritten nie die für ihn magische Zahl dreißigtausend. Der Autor selbst konnte sich und seine Frau eher schlecht von seinen Tantiemen, den Artikeln, Glossen, Zeitschriften-Essays und den vielen Lesereisen ernähren, die ihn kreuz und quer durch die Republik in Orte führten, die nie ein vernünftiger Mensch zuvor betreten hatte. Er war nicht reich. Im Gegenteil, seit er seinen Brotberuf aufgegeben hatte und nur noch schrieb, musste er sehr genau auf seine Ausgaben achten. Zudem war er gezwungen, mindestens einmal im Jahr zu veröffentlichen, wenn er im Gespräch bleiben und seinen augenblicklichen, durchaus schlichten bürgerlichen Lebensstandard beibehalten wollte. Der eine oder andere Text von ihm kursierte zwar zum Missvergnügen seines Verlegers als Raubdatei für E-Books im Internet – aber ein gedrucktes, durchaus aufwändig hergestelltes Buch? Nein, das war Unfug; davon konnte sich niemand einen Gewinn erwarten.

Die zweite Möglichkeit hielt er für glaubhafter: Jemand hatte seinen guten Namen benutzt, um unter ihm seinen Erstling zu veröffentlichen. So etwas, konnte er sich erinnern, war in Augsburg schon einmal vorgekommen. Oder es gab noch einen weiteren Schriftsteller, der sich wie er zufällig sein Pseudonym bei einem nahezu unbekannten österreichischen Gemmenschneider aus dem 18. Jahrhundert entliehen hatte oder in Wirklichkeit tatsächlich in der Kombination mit ‘Klammer’ den Vornamen ‘Nikolaus’ trug - so unwahrscheinlich das auch sein mochte. Ob diese Scharade nun absichtlich oder in Unkenntnis geschehen war, änderte nichts an der Tatsache, dass der Autor gegen solch einen Etikettenschwindel augenblicklich und energisch einschreiten musste. Schließlich stand ja sein literarischer Ruf auf dem Spiel – und Geld. Hätte der Autor ein Smartphone besessen – er hatte keine Freunde, folglich benötigte er solch ein Spielzeug auch nicht -, dann hätte er auf der Stelle seinen Verleger Karl-Heinz Welkenbaum, seinen Anwalt, die Polizei, die Presse und den Bundesnachrichtendienst informiert. Er entschloss sich stattdessen, dieses ominöse Werk genauer in Augenschein zu nehmen, denn Klammer fragte sich auch, welcher Verlag hier gepfuscht hatte. Auf diese Urheberrechtsklage freute er sich schon heute. Das Buch dort im Schaufenster musste er auf der Stelle als Beweis an sich bringen!

Der Autor steckte seine Brille in die Jacke und betrat mit seinem Hund unverzüglich die Buchhandlung, setzte dabei eine scheppernde Türglocke in Gang, die ihn erschrocken zusammenzucken ließ. Trotz der lautstarken, lange in den Ohren nachklingenden Ankündigung, dass ein Kunde den Laden betreten habe, blieb Klammer in dem Verkaufsraum erst einmal für sich allein. Kein Buchhändler eilte dienstbeflissen heran und erkundigte sich nach seinen Wünschen. Er war auch die einzige Person im Laden - soweit er das in dem engen, unübersichtlichen Labyrinth, in das er geraten war, überblicken konnte. Alle Wände, übrigens auch die Schaufensterseite, waren bis unter die Decke von vollgepackten Bücherregalen verstellt, so dass von außen kein Licht hereindrang und allein eine magere Deckenbeleuchtung das Halbdunkel wie mit warmem Kerzenschein ausleuchtete. Zusätzlich stapelten sich überall Büchertürme und mit Remittenden gefüllte Umzugskartons. Die Gänge dazwischen waren so eng, dass es ein Klaustrophobiker keine fünf Sekunden in dem Laden ausgehalten hätte, ohne einen Panikanfall zu bekommen und schreiend das Weite zu suchen. Ab und an waren oben an den Regalen zusätzlich Spots angebracht, die die Bücherrücken darunter erhellten. Da sich die Decke in etwa fünf Metern Höhe befand, lief über dem Kopf des Autors zusätzlich noch eine Galerie um drei Seiten des Raumes. Auf sie konnte man nur über eine überaus enge und wacklig wirkende Wendeltreppe aus Gusseisen gelangen.

Dieser erste Eindruck war kein guter. Der Autor mochte es nicht, wenn ihn eine Unordnung in seiner Umgebung an den eigenen desolaten inneren Zustand gemahnte. Sein analer Charakter verlangte klare Strukturen, frische Luft, Helligkeit, ein aufgeräumtes, penibel sauberes Arbeitszimmer, gestärkte, gebügelte Hemden und eine nach dem Waschtag sortierte Socken- und Unterhosenschublade. Diese Buchhandlung jedoch war zwar augenscheinlich mehr als wohl sortiert, aber sie wirkte auf ihn sofort einschüchternd, sogar beängstigend. Irenes kleiner Hund, den er trotz dessen Widerstrebens hinter sich durch die Ladentür gezogen hatte – schließlich gab es kein Schild, das Hunde im Laden verbot - schien ähnlich zu empfinden. Der Terrier zog den Schwanz ein und duckte sich Schutz suchend zwischen den Beinen des Autors, der fassungslos und verwirrt den Kopf schüttelte.

„Ruhig, Cicero. Mach Platz“, versuchte er vergeblich, das Tier zu beruhigen, das als Antwort nur einmal jammernd und klagend jaulte und eine Pfote über den Kopf legte. Die Stimme des Autors klang so dumpf und abgestanden wie der Geruch nach Leder, Leim und saurem, altem Papier, der zwischen den Regalen hing, dass er sie selbst kaum erkannte. Wie konnte es nur sein, dass ihm dieser Bücherdschungel mitten im Schatzkämmerchen der Altstadt seiner Heimat bisher vollkommen unbekannt geblieben war? Nein, hier gefiel es ihm ganz und gar nicht. Wenn Klammer nicht sein Anliegen gehabt hätte – nämlich den Erwerb des Plagiates im Schaufenster – hätte er auf dem Absatz kehrt gemacht und sich oben in der Innenstadt in den großzügigen Geschäftsräumen von ‘Thalia’ oder ‘Hugendubel’ von der staubigen Besudelung erholt. Er mochte helle, große und übersichtliche Buchhandlungen ohne Atmosphäre, in denen die Bücher steril in Plastikfolie eingeschweißt von gleichgültigen und unwissenden Verkäufern als die Handelsware, die der Autor in ihnen sah, angeboten wurden. Ein Buch war ihm kein goldenes Kalb, um das er tanzen wollte, sondern ein Konsumartikel wie eine Tafel Schokolade oder ein auffälliger Lippenstift. Nicht der Umschlag und das Alter, allein der Inhalt war entscheidend. Der Autor wollte in einer Buchhandlung eine Auslage wie bei Lebensmittelläden vorfinden: Er sah es gern, wenn Literatur wie Obst verkauft wurde, klinisch sauber, die leicht verderblichen Exemplare und die Sonderangebote nach vorne geräumt. In diesem verwinkelten und düsteren Albtraum von Buchhandlung hingegen fühlte er sich durch die schiere Übermacht der Literatur bedrängt, sie flüsterte ihm von allen Seiten zu, drückte ihn mit ihrer Bedeutungsschwere nieder. Ihn schwindelte vor der Masse. Sie nagte an seinem Selbstwertgefühl.

Während der Autor sich noch vergebens bemühte, eine Ordnung in den Regalen zu erkennen, um auf diese Weise seinen eigenen Namen und jenes ominöse Buch, das er nicht geschrieben hatte, zu finden, zeigte die Türklingel endlich Wirkung. Der Autor hörte klackende, näher kommende Schritte in seinem Rücken. Der verschüchterte Hund zuckte zusammen und knurrte plötzlich leise. Klammer sah erstaunt auf das sich noch niedriger herab kauernde Tier zu seinen Füßen. Er hatte Cicero noch nie so aufgeregt und gleichzeitig so verängstigt erlebt. Welcher feine Sinn warnte den Terrier vor einer Gefahr, die der Autor nicht erkannte? Er drehte sich um und erwartete einen kleinen verstaubten, vielleicht auch etwas untersetzten Mann, der ihn über eine dünne Lesebrille hinweg mit flinken Augen begutachtete, mit verschränkten Händen vor ihm dienerte und sich vorsichtig lächelnd und leise flüsternd nach seinen Wünschen erkundigte. Wenn er diese Geschichte, die er gerade erlebte, erfunden hätte, hätte er genau so eine Gestalt in diese Buchhandlung hineingeschrieben.

Aber ich hätte ihn nicht Karl Konrad Koreander genannt, lachte er in sich hinein. Zu seiner Überraschung erkannte er jedoch, dass ihn seine Vorstellungskraft vollkommn betrogen hatte. Denn die Person, die langsam auf ihn zu schlenderte und auf hohen Pumps mit nageldünnen Absätzen elegant zwischen den Bücherstapeln hindurch tänzelte, roch frisch gewaschen nach Rosenparfüm und war eindeutig weiblich. Es war eine nicht ganz fassbare, im Halbdunkel auch nicht klar erkennbare Frau, deren Konturen kaum greifbar waren und die sich auf seltsame Weise mit dem Regalhintergrund zu verbinden schienen, als würde ihre Aura an den Rändern ausfransen. Erst auf den dritten, die Lieder zu einem schmalen Spalt zusammen gekniffenen Blick konnte der Autor sie als hübsch und jung einschätzen – viel zu hübsch und viel zu jung für die Inhalte und das geballte Wissen, für die gefährlichen Emotionen, die hinter den Buchrücken, mit denen sich die Verkäuferin so seltsam verschmolz, wie wilde Raubtiere auf ihre Opfer lauerten. Die Verkäuferin trat auf den Autor zu und fragte, breit an einem Kaugummi kauend und aufreizend gelangweilt, ob sie ihm denn behilflich sein könne. Sie sah dem Autor dabei nicht in die Augen, sondern fixierte den Hund, der versuchte, sich rückwärts von ihr zu entfernen und mit seinen Krallen über das Parkett kratzte. Der Autor zog Cicero an der Leine zu sich heran. Für den seltenen Fall, dass er in einer Buchhandlung gefragt wurde, ob er Hilfe benötige, hatte der Autor ein Sprüchlein vorbereitet, zu dem er nun erfreut ansetzte:

„Nein, danke. Das ist, als würden Sie einen Alkoholiker in einer Bar fragen, ob Sie ihm ein paar Getränke empfehlen können”, wollte er sagen. Aber er schloss seinen Mund wieder, denn in diesem Moment fiel sein Blick auf ein Messing-Schild, das schief an einem Nagel an einem der Regale hinter der Buchhändlerin hing. Staunend las er:

So verrückt es auch klang, er hätte schwören können, dass diese vielversprechende Nachricht vorher dort noch nicht angebracht war. Ihm schien, als wäre es gleichzeitig mit der hübschen Verkäuferin gleichsam aus dem Nichts aufgetaucht. Die wegen der Verzögerung nun wiederkäuend ihren Kaugummi von einer Backe in die andere schiebende und eine Blase zwischen ihren vollen, roten Lippen zum Platzen bringende Frau hob erwartungsvoll die Augenbrauen.

Klammer stach ein kleiner Teufel. Anstatt den wahren Grund zu nennen, der ihn in die Buchhandlung geführt hatte, entschied er sich, die Verkäuferin ein wenig zu ärgern. Nach einem langen, abschätzenden Blick auf die wohlgeformte Figur des überheblichen Mädchens, das ihm plötzlich ausnehmend gut gefiel und einen Mechanismus auslöste, für den er nie zu alt wurde, zeigte er auf das Schild in ihrem Rücken.

„Haben Sie zufällig eine Taschenbuchausgabe von Der Stein der Weisen des französischen Romanciers Honoré de Balzac?”, fragte er lauernd. Der Autor wusste selbstverständlich, dass als Taschenbuch momentan nur die berühmtesten Romane des großen Franzosen lieferbar waren und das von ihm genannte, sehr abseitige Werk höchstens in maßlos überteuerten, gebundenen Gesamtausgaben enthalten war.

„Wenn Sie so freundlich wären und einen Moment warten möchten”, antwortete die Frau prompt und runzelte dabei nicht einmal die Stirn. Sie wandte sich beflissen ab und stieg die Wendeltreppe hoch zur Galerie. Als sie die gefährlich knirschenden Stufen bestieg, hatte der Autor von unten einen guten Ausblick auf ihre attraktiven, in durchbrochene schwarze Seide gehüllten Beine. Es kostete ihn Mühe, sich von diesem höchst beeindruckenden Anblick loszureißen und er beschäftigte sich wieder damit, sich nach seinen eigenen Werken umzusehen. Der Autor glaubte, er hätte die Verkäuferin für eine Weile beschäftigt und sie suche nun immer nervöser in Online-Katalogen und im ZVAB nach dem verlangten Werk. Doch kaum hatte er sich einem Regal zugewandt, in dem die Bücher in heillosem Durcheinander und scheinbar nach ihren Pastellfarben – Insel!, dachte er begeistert - sortiert standen, da rief das Mädchen schon von oben zu ihm herab, in der einen Hand einen graubraunen und in der anderen einen gelben Band mit einem gezeichneten Titelbild hochhaltend:

„Möchten Sie lieber die Ost-Ausgabe des ehemaligen DDR-Verlags Kiepenheuer in Leipzig und Weimar oder das Exemplar der alten Goldmann-Gesamtausgabe aus den frühen siebziger Jahren? Beide kämen auf vier Euro, achtzig. Wir haben auch noch den etwas teureren blauen Reclamband aus den Zwanziger Jahren, auf dem die Goldmann-Ausgabe beruht, aber Sie wollten ja ein Taschenbuch.”

Der Autor stand starr, wie verzaubert. Nach diesen beiden Ausgaben, die das Mädchen gleichgültig in den Händen hielt, hatte er sämtliche Buchhandlungen und Antiquariate in den vielen Städten, in denen er wegen Lesungen gastierte, durchforstet. Er empfand ein fast sexuelles Verlangen nach ihnen und war in den Achtzigern extra mehrmals nach Ost-Berlin eingereist, aber hatte den damals noch gültigen Zwangsumtausch für andere Bücher ausgeben müssen, weil er den dämonischen Roman Der Stein der Weisen einfachnicht bekommen konnte. Es war nicht fassbar: Nachdem er schon alle Hoffnungen hatte fahren lassen – fand er hier, in seiner bedeutungslosen, provinziellen Heimatstadt Augsburg doch tatsächlich die einzigen beiden jemals im Taschenbuch erschienen Ausgaben dieses Romans, von denen die eine seit Jahrzehnten ausverkauft, die andere praktisch unerreichbar war! Dem Autor liefen das Wasser im Mund und das Blut im Unterleib zusammen und er fand die Verkäuferin nun noch um vieles hübscher. Fast hätte er ihr einen Heiratsantrag gemacht.

„Ich würde gerne die Goldmann-Ausgabe kaufen, sie ist besser kommentiert”, sagte er genießerisch und fühlte sich kurz mit der Welt und sogar mit dem Schwindler, der seinen Namen benutzte, versöhnt.

Das Mädchen kam mit dem gewünschten Buch herab und überreichte es dem Autor wie ein Geschenk. Er hätte sie für diese Geste am liebsten umarmt und geküsst. Ehrfurchtsvoll nahm er den gelben Band mit der filigranen Einbandzeichnung in die Hand, blätterte ihn auf und begann sofort und ergriffen die Einleitung von Ernst Sander zu lesen.

„Kann ich denn sonst noch etwas für sie tun?”, fragte die Buchhändlerin und legte kokett ihren Kopf zur Seite, zwinkerte ihm zu. Der Autor lächelte glücklich, als er nur zögerlich aufsah.

„Das können Sie in der Tat, meine Liebe. Ich interessiere mich noch für ein Buch, das in Ihrem Schaufenster steht …”

❧