Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

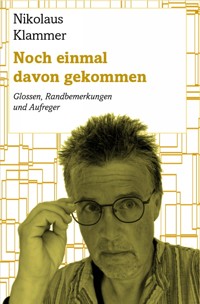

Heißt mich willkommen! Der, der euch neue Gedanken und Geschichten bringt - das bin ich. Und alles, was ihr vorher gehört habt, ist nur ein Wind. Jetzt erzähle ich! Nikolaus Klammer übt das Handwerk des Geschichtenerzählers aus, seit er sprechen kann - also schon eine lange, lange Zeit. Er lebt und schreibt im verträumten Diedorf bei Augsburg, ist seit über dreißig Jahren glücklich verheiratet und hat zwei inzwischen erwachsene Söhne, die längst auf eigenen Füßen stehen. Seit 2013 führt der Autor seinen Internetblog "Aber ein Traum", aus dem er für dieses Buch seine besten Texte über Literatur und das Schreiben herausgesucht hat. Wer Vergnügen an kurzweiligen, mit Humor, Geist und Esprit geschriebenen Essays, Kolumnen, Kritiken und Gedankensplittern hat und die Sprache liebt, wird sich mit dieser Sammlung sofort wohlfühlen. Aus dem Inhalt: "Unser Weihnachten, damals ..." - "Der Westernheld" - "Das Brautpaar der Woche" - "Wie man eine Kritik schreibt, ohne das Buch jemals gelesen zu haben" - Das Leid mit der Lyrik" - "Autoren und ihre Bücher" - "Unwürdige Lektüren" - "Der erste Satz" und vieles mehr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nikolaus Klammer

Noch einmal daran gedacht

⚜

Die besten Essays aus meinem Blog

»Aber ein Traum«

EBOOK-Ausgabe

Texte und Bilder:© Copyright by Nikolaus KlammerUmschlaggestaltung:© Copyright by Nikolaus Klammer

Druck:epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin

»Und wer von uns Kritikern hätte nicht seinen Wein verfälscht? Manch giftiger Mischmasch geschah in unsern Kellern, manches Unbeschreibliche ward da getan. Ach, wie bin ich all des Unzulänglichen müde, das durchaus Ereignis sein soll! Ach, wie bin ich der Kritiker müde!«

Friedrich Nietzsche

Ein Schriftsteller ist eine Person,die sich der Illusion hingibt,es werde ein weiteres Buch von ihr erwartet.

Reinhard Lettau

INHALT

EINGANG

KAPITEL 1DAS WAHRLÜGEN

VorbemerkungDas Wahr-Lügen und das Wahre LügenUnser Weihnachten, damals …Westernheld für einen TagBei den GroßelternDie VerachtungDas Brautpaar der WocheWie man Kritik schreibt, ohne das Buch jemals gelesen zu haben ...Verhülltes und Enthülltes

KAPITEL 2ÜBER LITERATUR

Das Leid mit der LyrikDer Dichter versucht sich als DenkerMinnegesangAutoren und ihre Bücher:Arno Schmidt/Thomas Pynchon/Alice MunroF. M. Klinger/Gabriel Ferry/Cesare PaveseUnwürdige LektürenDer erste Satz

INHALT

KAPITEL 3

AUTORENLEBEN

Form und FarbeSolche TageWas ich noch sagen wollte

AUSGANG

EINGANG

Darf ich eigentlich die Leser meiner Bücher duzen? Mir wurde kürzlich in einer anonymen Nachricht vorgeworfen, dass dies arrogant und eine unverschämte Respektlosigkeit sei, die Überheblichkeit eines »Ultra-Intellektuellen, der den Normalsterblichen das Licht des Geistes predigen möchte«.

Aber hallo! Mein Respekt für diesen Satz, denn solch eine 'ultra-intellektuelle' Kritik an meiner Person hätte ich mir nicht selbst ausdenken können. Denn in Wirklichkeit ist so ziemlich das Gegenteil der Fall; ich bin weder herausragend intelligent, noch besonders talentiert und die mir unterstellte Überheblichkeit nur ein Schutzschild, das mir hilft, solche Angriffe zu abzublocken. Und ich bin auch kein Prediger, denn mir fehlt jedes Sendungsbewusstsein. Und aus diesem Grund duze ich einfach weiterhin, denn ich will mich meinen Lesern so nahe fühlen, als wären sie gute Bekannte von mir - vielleicht sogar Freunde:

Liebe Leserin, lieber Leser. Du nimmst dir die Zeit, dieses Buch in deiner freien Zeit zu öffnen, hier meine Gedanken und Texte zu lesen und sie ab und an mit einem Lächeln, einem »Gefällt mir!« oder auch einem Stirnrunzeln zu kommentieren. Ich stelle mir dich während des Schreibens als einen guten und geduldigen alten Freund vor, dem ich von mir und den Dingen, die mich beschäftigen, erzähle. In meiner Fantasie sitzen wir nahe beieinander in bequemen Sesseln, nippen ab und an von einem Glas Wein (oder auch Limonade, falls du heute noch fahren musst) und im Hintergrund singen leise Buddy Guy und Ian Anderson.

Immer wieder einmal schmunzelst du, lachst vielleicht sogar, manchmal nickst du ernst oder ziehst erstaunt und fragend die Augenbrauen in die Höhe. Ich kann Freude und Zustimmung, manchmal aber auch Betroffenheit, Skepsis oder Trauer in deinem Gesicht erkennen. Mag sein, dass ich dich mit ein paar meiner Zeilen und Meinungen geärgert habe und du mich dann am liebsten wütend unterbrochen hättest, um einen Einwurf zu machen. Aber du hast leider keine Gelegenheit dazu, weil ich dich bei meinen endlosen Monologen nicht zu Wort kommen lasse. Sicher bist du manchmal abgelenkt und hoffst, ich würde endlich zum Schluss kommen. Klar, manchmal zieht es sich, verwende ich zu viele Worte für zu viel Inhalt, wiederhole mich zu häufig. Trotzdem lauscht du meinen Gedanken weiter, tolerierst meine Fehler - auch die häufigen Tippfehler - und machst mir das Geschenk deiner Aufmerksamkeit und deiner Zeit. Das ist etwas so Kostbares, dass ich es nicht leichtfertig verschwenden möchte und mein kurzes Vorwort deshalb beende.

Dein Nikolaus.

1. KAPITELDAS WAHRLÜGEN

⚜

VORBEMERKUNG:ACHT FRAGEN, DIE MAN EINEM AUTOR NACH DER LESUNG AUF KEINEN FALL STELLEN SOLLTE

Autoren - hier sind selbstredend immer auch das Autor und die Autorin gleich welcher geschlechtlichen Vorliebe, Ausprägung und körperliche und seelischer Ausgestaltung und Ausstattung mitgemeint - denn ich werde niemals den unsäglichen Gendergap oder einen anderen semiotischen Unfug in meinen Texten einführen{1} -, machen nie freiwillig eine Lesetour quer durch die Buchhandlungen der Provinzstädtchen der Republik, um ihre Bücher anzupreisen und aus ihnen vorzutragen, sondern sie sind in aller Regel von ihrem Verlag dazu gezwungen worden, Werbung für ihr neues Werk oder sich selbst zu machen.

Durchaus jeder Autor - der ja, wie allgemein bekannt -, am liebsten in seinem Dachjuchhe (Das Wort Dachjuche ist wie molestieren{2}oder Idiosynkrasie eines von meiner privaten roten Liste der schönen, aber leider beinahe ausgestorbenen Wörter. Ich mag es und habe es gerade wieder bei dem leider schon verstorbenen Dieter Kühn gefunden. Es ist also auch eine Verneigung vor diesem Schriftsteller, wenn ich es in diesem Büchlein ein-, oder zweimal verwenden werde) einsam in sein Moleskine kritzeln oder auf die Tastatur hämmern möchte und alltäglich nach dem Motto »Ich will nichts erleben, denn ich bin Schriftsteller« lebt, hasst es, auf diese Weise in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden und sich dort zu prostituieren und vor Publikum zu »lesen«. Es gibt eine große Anzahl von Autoren wie z. B. Patrick Süskind oder Thomas Pynchon, die sich dieser Zumutung komplett entziehen und sich nicht einmal für ein Werbefoto ihres Verlags ablichten lassen. Schließlich sollte doch, auch wenn es heute aus der Mode ist, der Schriftsteller hinter seinem Werk verschwinden und nicht umgekehrt.

Denn solch ein literarischer Abend mit dem Autor geht selten gut. Vor einer äußerst überschaubaren Gruppe beflissener Zuhörerinnen - in aller Regel sind das liebreizende Buchhändlerinnen, neugierige Lehrerinnen oder gelangweilte Doktoren-Gattinnen kurz vor dem Klimakterium, denn das »Lesen« ist ja heutzutage eine rein weibliche Beschäftigung -, gibt der Autor mehr oder weniger verschämt Ausschnitte aus seinem Werk zum Besten, die nur selten einen Eindruck vom ganzen Buch vermitteln können. Er weiß, dass er der schlechteste Vermittler seiner eigenen Texte ist, dass er zu leise oder zu laut spricht, nuschelt, ohne oder mit viel zu viel melodramatischer Betonung spricht, stottert, blättert, zögert und auch mal ganz den Faden verliert. Aber die meisten hören ihm eh bald nicht mehr zu, denn eine klassische Lesung hat viel Ähnlichkeit mit der Predigt in der Kirche; viele klappen nach ein, zwei Sätzen ihre Ohren zu und lassen ihre Gedanken und Empfindungen wie Luftballons frei im Raum schweben.

Ganz wenige Autoren haben schauspielerische Talente und unterhalten ihre Zuhörer wirklich. Ihnen gilt meine volle Bewunderung. Ich könnte das nicht, denn wie die meisten Schriftsteller bin ich als real-existierende Person anstrengend und überaus langweilig - fade, schüchtern, misanthrop. Würde jemand schreiben und sich hinter seinen Werken verstecken, wenn er ein offener, freundlicher und sympathischer Zeitgenosse wäre? Wohl kaum. Wie gesagt: Der konservative Schriftsteller ist ein eher widerborstiges, menschenscheues Wesen, das seiner Berufung in einem kleinen, abschließbaren Kämmerchen nachgeht, unauffällig im Verborgenen an seinen Sätzen feilt und sie in die Maschine tippt oder gar noch aufs Papier kritzelt. Er ist voller »prometheischer Scham«, um mit Günther Anders zu sprechen. Das Schlimmste ist ihm, direkt mit seinem Publikum konfrontiert zu werden und sich nach der Lesung noch der wie der Donner zum Blitz gehörigen und daher oft unvermeidbaren anschließenden Diskussion aussetzen zu müssen. Das schlimmste für den Autor: Selten will jemand über den Inhalt seiner Texte sprechen oder seine beeindruckende Sprachgewalt und die enorme Kraft bewundern, mit der er sein Thema beherrscht und den Finger in die offenen Wunden der Zeit legt. Nein, die meisten interessieren sich ausschließlich für Privates, Intimes, Peinliches, das er eigentlich nicht preisgeben will. Auch deshalb schreibt er ja.

Wenn du also, mein lieber Leser oder Zuhörer, nett zu mir sein willst, falls Nikolaus M. Klammer demnächst in der Buchhandlung deines Vertrauens auftreten muss und Verwirrendes aus seinen Essays, Anstrengendes aus dem »Jahrmarkt in der Stadt« oder gar den »Erinnerten Memoiren des Dr. Geltsamer« vorträgt, dann meide bei der anschließenden Diskussion die folgenden acht Fragen. Du quälst ihn damit. Und da die Qualität der hastigen Antworten in diesem Fall nicht die Qualität der Fragen übersteigt, tust du nicht nur mir, sondern auch dir selbst einen Gefallen. Denn eigentlich möchte ich den Abend schnell beenden, direkt ins Hotelzimmer gehen und mich unter der Bettdecke verkriechen.

*

Wir beginnen mit dem Klassiker aller Publikumsfragen:

I. Wie kommen Sie eigentlich auf Ihre Ideen? Wie fällt Ihnen so etwas nur ein?

Was soll der Autor dazu sagen? Dass ihm die besten Ideen in der Badewanne oder auf dem Klo kommen, dass er mal wieder viel zu viel gegessen und anschließend schlecht geträumt hat? Dass er das bei Dostojewski oder bei Facebook klaute? Mit Absinth experimentiert hat? Seine Nachbarn mit einem Nachtsichtgerät beobachtete und den Nebentisch im Café belauschte? Oder dass er schlicht ein psychotisches, menschliches Wrack ist, dem so etwas Krankes einfach zwischendurch mal so einfällt?

In die gleiche Richtung zielt die nächste Frage:

II. Wie kann man nur etwas so abartiges, misogynes, sadistisches oder politisch Unkorrektes schreiben?

Tja. Das hat man davon, wenn man sich vor Publikum öffnet und das innere Ungeheuer befreit und versucht, sich selbst durch schreiben zu heilen. Erzählt man etwas Monströses, wird man für ein Monster gehalten. Erfindet man einen üblen Rassisten oder Macho, ist man selbst einer. Und schreiben männliche Autoren gar über Frauen, dann finden sie sich plötzlich in einem Minenfeld wieder, dem sie nicht mehr ausweichen können; egal, wohin sie sich wenden: Sie sprengen sich dabei selbst in die Luft (siehe oben).

III. Wie autobiografisch sind Ihre Texte?

Ich weiß schon, das würdest du gerne wissen, liebe Leserin. Aber den Teufel werde ich tun. Alles was ich mache, ist autobiografisch. Auch wenn ich reife Johannisbeeren vom Busch pflücke und sie mit Gelierzucker einkoche, ist etwas von mir drin; ist dieses Glas Marmelade autobiografisch. Genau wie die Beeren durch ein Sieb gepresst werden, um Schalen, Stängel und Kerne zu entfernen, fließt auch ein Text durch ein Gitter, nämlich durch das Raster meiner Persönlichkeit. Meine Geschichten sind durchtränkt vom Gelierzucker meiner eigenen Meinung. Man sieht: Wenn alles autobiografisch ist, ist nichts, was ich schreibe, autobiografisch. Ich mache mir nicht die Mühe und arbeite jahrelang an einem Schlüsselroman, um anschließend bei einer Lesung den Schlüssel zu verschenken.

IV. Wie stehen Sie eigentlich zur aktuellen Politik?

Es ist seltsam. Autoren wird immer einiges zugetraut. Sie sollen auf dem Stand der Forschung stehen, sich auf allen geisteswissenschaftlichen und sozialen Gebieten auskennen, ihr Wort eine moralische Instanz sein. Autoren stehen bei Demonstrationen in der ersten Reihe, lesen auf Wohltätigkeitsveranstaltungen und schreiben glühende J'accuse …!-Artikel. Man sieht sie als Gutmenschen und belesene Intellektuelle. Doch nicht alle heißen Jean Paul Sartre.Tatsächlich ist das eher selten der Fall. Autoren sind keine Denker. Sie haben keine neuen Ideen, die überlassen sie anderen, besseren. Aber sie machen sie manchmal durch einen Text populär. Auch in Deutschland sollte es sich langsam einmal durchsprechen: Schriftsteller sind Menschen wie du und ich. Die haben vielleicht gar nicht Kant oder Heidegger gelesen, überblättern den Politik- oder Wirtschaftsteil ihrer Zeitung, um schnell zum täglichen Sudoku-Rätsel zu gelangen und wissen nichts Vernünftiges über Klimawandel, transatlantische Handelsabkommen oder die montenegrinische Innenpolitik zu sagen. Aber sie haben eine Meinung und einen Standpunkt und die finden sich in ihren Werken. Wer sie kennenlernen will, sollte die Bücher des Schriftstellers lesen. Ist es sinnvoll für Autoren, ihre Weltsicht wie all die Facebooker, Instagramer und Twitterer wütend oder gar hasserfüllt hinauszuposaunen? Ich denke nicht.

V. Wie stehen Sie zur Rechtschreibung?

Tatsächlich halte ich die Rechtschreibung für ein Gut, das immer mehr verloren geht und es macht mich verrückt, wenn in einem Buch auf ein »wegen« ein Dativ folgt oder gar die Rede von den »Einzigsten« ist. Trotzdem sträubt sich etwas in mir, »Leid tun«, »platzieren« oder »Frisör« zu schreiben. Denn Autoren sind in der Regel Instinktschreiber, nur wenige haben Germanistik studiert und schlagen bei jedem Wort nach, welche Schreibweise Duden und Wahrig empfehlen. Ich behaupte frech, wer Germanistik studiert hat, kann kein guter Schriftsteller sein, da ihn sein Wissen um die deutschen Sprachregelungen daran hindert, frei von der Leber weg zu schreiben. Das gleiche gilt für Kritiker und Lehrer. Heinrich Böll soll der Unterschied zwischen »das« und »dass« nicht bekannt gewesen sein (Da ist er ja in guter Gesellschaft). Ich selbst habe mit Konjunktivsätzen und deren Verbformen erhebliche Schwierigkeiten und kenne zum Beispiel keine Kommaregeln; ich setze an den Stellen Kommas, bei denen ich beim Vorlesen eine kleine Pause mache. Zu 90 % ist das Komma dann doch genau an der richtigen Stelle, auch wenn ich viel zu viele mache. Den Rest sollte ein Lektor erledigen{3}. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leser sehr großzügig über gewisse Rechtschreibunsicherheiten hinweggehen, weil sie selbst nicht so genau wissen, was denn nun eigentlich richtig ist.

VI. Welche Vorbilder haben Sie?

Bitte! Können wir das überspringen? Denk doch noch einmal ernsthaft über diese Frage nach. Da könntest du mich ja gleich fragen: Bei wem haben Sie Ihre Ideen geklaut? Ich habe keine Vorbilder. Nie gehabt. Das sind nur Gerüchte. Doofe Frage eigentlich. Kein Autor hat Vorbilder. Vor mir gab es eh niemanden, der mir das Wasser reichen konnte. Außer Balzac vielleicht, oder ...

VII. Was halten Sie von Frau X oder Herrn Y?

Manche Autoren haben wütende Anhänger. Es sitzt seltsamerweise immer einer dieser Fanboys in meiner Lesung und bringt seinen Liebling aufdringlich ins Gespräch. Meist sind das Schriftsteller, denen ein wenig der Ruch der Trivialität anhängt, die man - warum auch immer - »verteidigen« muss. Stephen King ist dafür ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wie oft ich schon über mein Verhältnis zu diesem Autor befragt wurde, obwohl ich nie auch nur eine einzige Seite von ihm gelesen oder ihn irgendwie erwähnt oder gar negativ über ihn geredet habe. Leute! In meiner Lesung will ich nur über mich reden und nicht über Daniel Glattauer oder den Herrn Kehlmann.Die können sehr gut für sich selbst einstehen.

Und dann gibt es noch diese letzte, gefürchtete Frage, die ich auf keinen Fall beantworten will:

VIII. Was machen Sie eigentlich beruflich?

Auch wenn es so klingt: Diese naive Frage ist leider kein geschmackloser Witz, sondern sie wird ernstgemeint und wohlwollend immer und immer wieder gestellt. Nicht nur Autoren, sondern jeder Künstler kennt sie, denn sie taucht in geselliger Runde mit der gnadenlosen Unvermeidbarkeit eines Naturgesetzes grundsätzlich nach Lesungen, bei Vernissagen, nach Konzerten, Theateraufführungen auf. Sie rangiert neben der Frage, woher nun eigentlich die Ideen herkämen, unangefochten auf Platz Eins der dämlichsten Fragen, die man einem Kunstschaffenden stellen kann.

Freilich üben die meisten Künstler noch mindestens einen Brotberuf aus, denn in unserer gierigen Möglichst-billig-oder-wenn's-irgendwie-geht-gleich-Gratis-Gesellschaft und der kriminellen Mitnahme-Mentalität, die im Internet herrscht{4}, können nur wenige ausschließlich von ihrer Kunst leben und auch diese werden nicht einmal annähernd adäquat bezahlt. Wenn der Künstler nebenher kellnert oder Stadtführungen macht, in einem Büro Akten sortiert, Kinder oder Erwachsene unterrichtet oder Alte pflegt, Post austrägt, Fliesen legt oder Webseiten gestaltet (alles Dinge übrigens, die ich schon einmal während meiner Karriere gemacht habe), dann fragt ihn dort auch niemand, was er denn neben diesen Jobs sonst noch beruflich mache. Dabei ist doch immer dieser Brotberuf, dem ich nur gezwungenermaßen nachgehe, um mich und meine Familie durch den Winter zu bringen, derjenige Job, der bei mir erst an zweiter oder dritter Stelle kommt. Oder meint hier jemand ernsthaft, Goethe war in erster Linie Weimarer Geheimrat, unterschrieb begeistert Todesurteile und verwaltete den örtlichen Bergbau? Jeder Autor würde wie Arno Schmidt sofort eine monatliche Rente von Herrn Reemtsma akzeptieren, damit er nur noch schreiben kann. Nebenbei: Wenn mich jemand mäzenatisch unterstützen möchte, nur zu ...

Nein. Schriftsteller zu sein, ist kein Hobby - es ist eine Lebensentscheidung, ein Ausdruck der Persönlichkeit. Ein Muss. Entweder man lebt - oder man schreibt. Es gibt nichts Drittes. Die Literatur ist eine eifersüchtige Geliebte. Trotzdem macht in den letzten Jahren die leicht despektierliche Formulierung vom »Hobby-Autoren« die Runde, als ob jeder, der nicht zumindest ein Werk gebunden und gedruckt in einem Verlag veröffentlicht hat und Mitglied im PEN ist, ein Dilettant wäre und nur aus Spaß in seiner Freizeit schreiben würde; ganz wie jemand, der morgens gerne mit Stöcken durch den Wald rennt, Gerichte von Johannes Lafer nachkocht, Joga macht oder in der Toskana Töpferkurse besucht. Ein Autor ist niemand, der gelangweilt nach einer Möglichkeit sucht, dem inneren horror vacui durch ein Hobby zu entkommen, der in die Freizeit die Nichtigkeit des eigenen Daseins projiziert. Dieser Billig- und Verächtlichmachung seiner Werke ist man als Autor ständig ausgeliefert. Sie ist eine Frechheit und Anmaßung, eine Beleidigung. Niemand würde einem Schreiner beim Regalbau reinreden oder ihn gar kritisieren, behaupten, er könne das alles viel, viel besser, wenn er nur wolle.{5}

Apropos Schreiner - da fällt mir ein, ich habe auch schon mal mit meinen eigenen Händen und dem Material eines alten IKEA-Regals einen Stuhl gebaut, auf dem ich gerne und häufig sitze. Er darf gerne kritisiert werden:

Aber beim Schreiben, da ist jeder plötzlich ein Fachmann und Kritiker - wahrscheinlich, weil er es in der Schule irgendwann mehr oder weniger korrekt gelernt hat, Erlebnisaufsätze und Erörterungen aufs Papier zu kritzeln und ein Powerpoint-Referat zu halten. Manche Kritiker gleichen einem katholischen Pfarrer, der von der Kanzel herab über die Empfängnisverhütung und Abtreibung richtet.

Ich gebe es zu: Freilich gibt es auch solche, die durch Internet- oder gewisse Bezahlverlage massiv und aufdringlich an die Öffentlichkeit drängen und mit ihren nicht lektorierten und banalen Liebes-, Vampir- und Sadomaso-Geschichtchen, autobiografischen Dramen oder banaler Fan-Fiction den Markt überfluten. Leider kann man das Schreiben nicht lernen, auch wenn einem Volkshochschulkurse, Unidozenten und Workshop-Leiter etwas Anderes einreden wollen. Schreibseminare sind Unfug, es gibt in der Literatur kein Malen nach Zahlen. Entweder man ist Autor - oder man ist keiner. Wer übers Schreiben redet, ist in der Regel kein Schriftsteller. Wobei sich also der Autor nicht über seinen Seiten-Output oder seinen Erfolg, sondern alleine über seine innere Einstellung und über seine Leser definiert. Auch bei Autoren sollte man zwischen Künstlern und Kunsthandwerkern unterscheiden.

Trotzdem sind auch diese »Freizeit-Schreiberlinge« von der Bedeutung ihrer Werke überzeugt, denn sie zerren sie aus ihrer Schreibtischschublade ins Licht eines Publikums. Damit haben die Texte keinen Tagebuchcharakter mehr. Sie sind kein »Steckenpferderzeugnis« für den Privatgebrauch wie eine selbst getöpferte Tasse. Sie sind an einen Dritten, einen Leser gerichtet; sie sind - damit ich in diesem Büchlein auch einmal den leider allzu früh vergessenen Jean-Paul Sartre zitiere: -, »ein Appell an die Freiheit des anderen, die literarische Schöpfung zum Abschluss zu bringen«. Und ein literarisches Werk ist eben erst dann vollendet, wenn es den anderen findet, an den es gerichtet ist, nämlich den Leser. Und der Akt des Lesens ist durchaus ebenso schöpferisch wie der des Schreibens - und manchmal ist er ebenso mühsam und quälend und zeitraubend. Auch Lesen ist eigentlich kein Hobby. Das wird oft vergessen.

Manchmal, wenn ich die Bestsellerlisten bei Amazon durchscrolle, kann ich mich allerdings nicht dem Eindruck entziehen, es gäbe mehr Autoren als andere, als Leser ... Aber ich meine, zum Abschluss der literarischen Schöpfung ist es vollkommen gleichgültig, wie viele das Werk lesen, es muss nur überhaupt gelesen werden, denn nur dann existiert es. Auch das ist ein Grund, aus dem ich dieses Buch veröffentliche. Ich suche diesen einen Leser. Und er wird hier reichlich fündig werden, das verspreche ich. Wenn er_sie_es es denn nur will …

⚜

DAS WAHR-LÜGEN UND DAS WAHRE LÜGEN

Es klingt nach einer Binsenweisheit: Autoren sind Geschichtenerzähler; aber wir lieben die Geschichten von Schriftstellern für ihre Lügen, nicht für ihre Tatsachen.

Gerade, wenn sie behaupten, sie würden die Wirklichkeit nun wiedergeben oder jetzt endlich die ungeschminkte Wahrheit erzählen, ist äußerste Vorsicht geboten. Freilich hat jeder Text ganz zwangsläufig einen autobiografischen Anteil, wie sich (siehe oben) auch etwas von mir in meiner überaus köstlichen Stachelbeer-Marillen-Marmelade befindet, die ich gekocht habe.

Aber der Autor versteckt und verbirgt sich und leugnet, spielt Vexierspiele und Scharaden. Was er ausgewählt und für erzählenswert betrachtet, presst er durch das engmaschige Netz seiner Persönlichkeit und Meinungen. Nur manchmal ist ihm das bewusst, häufiger arbeitet beim Schreiben fleißig sein Unterbewusstes für ihn: Er lügt, ohne sich der Lüge bewusst zu sein. Oft weiß sein Publikum das und fordert es auch von ihm. Ein schönes Beispiel dafür sind die beiden »Papillon«-Bücher von Henri Charrière. Sobald der autobiografische Protagonist im zweiten Band seiner Erinnerungen nach unzähligen Abenteuern und Fluchtversuchen die Teufelsinsel verlassen hat (auffallenderweise enden die beiden Verfilmungen an dieser Stelle) und der französische Autor von einer überprüfbaren, näher am Jetzt liegenden Zeit erzählen muss, wird alles merkwürdig langweilig, was er noch zu berichten weiß und erlebt hat. Wir lieben dieses Buch für seine Lügen, nicht für seine Tatsachen.{6}

Es darf dem Autor aber nicht zum Vorwurf gemacht werden, denn er hat gar keine andere Wahl. Selbst wenn er sich müht, die Dinge so abzubilden, wie sie sind, sind sie doch in seinen Erinnerungen nur die Schattenbilder, die ein flackerndes Lagerfeuer an die unregelmäßigen Wände der Höhle wirft. Ohne weiter Platon bemühen zu wollen: Erzähltes ist die Abstraktion einer Abstraktion; sozusagen eine Idee 2. Grades. Der Leser kann nie das sehen, was der Autor erblickte - und wer weiß schon, ob die Augen des Schriftstellers wirklich die gleichen Dinge wie sein Publikum sehen. Vielleicht ist seine Welt so weit von der seiner Leser entfernt, dass nur mehr die Sprache eine unzulängliche, wacklige Brücke zwischen ihm und ihnen bilden kann. Das ist ein wenig wie die Kluft zwischen Mann und Frau; die ist genauso tief und nur durch Worte oder Liebe kurzfristig überbrückbar.

Trotzdem ist die Erzählung des Autors auf einer anderen Ebene ebenso wahr, wie sie - objektiv! - falsch ist. Wahrheit kann auch durch Lügen entstehen; zum Beispiel, wenn es darum geht, über die eigene Kindheit zu berichten. Zu unzulänglich sind die Erinnerungen, zu groß die Lücken. Zu oft täuschen uns auch die Berichte älterer Menschen, die ebenfalls wahrlügen, Zeiten und Orte vermischen sich, wichtige Personen verlieren sich zu undeutlichen Konturen und jeder Befragte erinnert sich anders. Manche unserer Erinnerungen bilden wir uns nur ein, wie die Gehirnforscher heute wissen. Sie können gemacht werden, wenn man sie nur oft genug eingeredet bekommt.

Ein Beispiel: Der - von mir mal abgesehen - einzige Künstler in meiner nahen und auch ferneren Verwandtschaft war ein äußerst erfolgloser Kunstmaler, der Werner Nebler hieß und dessen Atelierwohnung in der Annastraße in Augsburg ich als Fünf- oder Sechsjähriger gegen Ende der 60er Jahre - näher lässt sich das nicht mehr einschränken - mit meiner heute schwer demenzkranken Mutter besuchte. Es ist außer dem einen oder anderen Familienfest das einzige nähere Zusammentreffen mit ihm, an das ich mich erinnere. Er ist nur wenige Jahre später verstorben.

Ich musste den dürren, kleinen und kahlen Mann mit den spitzen, rosigen Ohren »Onkel Nebler« nennen, obwohl ich sein Großcousin 2. Grades war und ihn sonst nur zum Geburtstag meines Vaters sah, zu dem er immer eingeladen wurde. Der Onkel Nebler eben. Das wurde nicht hinterfragt. Die abgehakten, dabei ausufernden Bewegungen des kleinen Mannes erinnerten mich an einen Kakadu, den ich aus dem Vogelhaus des Augsburger Zoos kannte. Überhaupt war er eine heitere, flaumige und vollbärtige Persönlichkeit, der Haarbüschel aus den Ohren, aber nur wenige auf dem Kopf wuchsen. Nebler war ein klassischer Hungerkünstler, der zu Familienfeiern kleine See- und Waldstücke verschenkte, die er zu diesem Zweck eigens anfertigte. Jeder in meiner Familie hat noch den einen oder anderen »echten Nebler« in der Wohnung hängen oder verschämt hinter Kisten auf dem Dachboden verborgen. Wertvoll werden diese Bilder allerdings nie mehr; sie sind nicht einmal besonders geschickt gemalt.

Eine Zeitlang pinselte unser Familienkünstler für das Capitol-Kino hinter dem Merkurbrunnen großformatige Filmplakate auf Sperrholzgrund, die über dem Kinoeingang in einem eigenen Rahmen weithin sichtbar Werbung für den gezeigten Streifen machten. Obwohl das Capitol inzwischen den Multiplexkinos gewichen und zuerst in eine Tanzbar, dann in ein gutbürgerliches Lokal umgewandelt wurde, gibt es diesen von steinernen Grazien eingefassten Rahmen über den Türen noch immer, auch wenn inzwischen ein Fenster in ihn eingepasst wurde. Nebler benutzte für seine Plakate die Standfotos aus den Filmen, ergänzte sie durch exotische Hintergründe eigenen Entwurfs, den Filmtitel, die Hauptdarsteller und die Vorführzeiten. Offenbar machte er jedoch Mitte der Fünfziger den Fehler, Gordon Scott als Tarzan nur mit einem Lendenschurz bekleidet darzustellen. Die Moralvorstellungen der Augsburger ließen das damals nicht zu und so verlor er diesen Beruf als Kinomaler. Also dilettierte er weiter seine röhrenden Hirsche, seine schönen Zigeunerinnen, die Bergidyllen und seine heimlich trinkenden Mönche, die sich allesamt kaum verkauften.

Onkel Nebler, den die Erwachsenen grundsätzlich »der Nebler, Werner« nannten, mit einer kurzen Pause nach dem Familiennamen und das »Werner« seufzend und wie eine Frage formuliert, wohnte während des Krieges im Haus meiner Großeltern väterlicherseits. Als Opa als Soldat an der Front war, gebar meine fröhliche und überaus lebenslustige Großmutter nach zehn Monaten meinen Onkel Rolf, der 17 Jahre jünger ist als mein Vater. Onkel Rolf sieht ihm und auch dem Großvater nicht ähnlich ...

Die Atelierwohnung war im Dachjuchhe{7} und eng und niedrig; angefangene Bilder lehnten gegen die Dachschrägen. Für mich als Kind war das Beeindruckendste in dem Atelier eine H0-Dampflock mit drei Waggons, die auf ihren Schienen direkt auf dem schmutzigen Parkett eine große Ellipse um die Staffelei zog. Das Werk, an dem er im Brennpunkt der Gleise malte, war eine Ansicht des Hamburger Hafens. Ich wurde eine Weile mit ihm im staubigen Atelier allein gelassen, während meine Mutter mit seiner Frau in der Nähe ins Café Bertele ging. Große, hohe Fenster gewährten einen wunderschönen Blick über die bunten Dächer der Innenstadt und auf die strenge evangelische Moritzkirche. Das war ein Ausblick, den er merkwürdigerweise nie gemalt hat, der mich aber mehr faszinierte als die flachen Ölgemälde, die penetrant nach Petroleum und Ölfarben stanken, ein Geruch, der auch an Onkel Nebler hing, als wäre er ein Teil von ihm. Ich setzte mich zu ihm an einen über und über mit Farbresten bekleckerten Tisch, machte mich dabei ordentlich schmutzig und sah ihm beim Malen und der Dampflok bei ihrem Rundenziehen zu oder folgte mit meinen Blicken den Schwalben, die draußen vor dem Atelier pfeifend ihre kühnen Runden drehten. Mir war langweilig, aber ich blieb still, denn ich wollte nicht stören. Irgendwann drehte er sich zu mir, mich gleichsam wiederentdeckend, legte seine Palette und den Pinsel zur Seite und wühlte in den Taschen seines grauen Malermantels. Lange kramte er, förderte Kreidestückchen, Radierer, Kohlestummel zu Tage. Schließlich drückte er mir ein kleines Geldstück in die Hand und vergaß mich wieder. Er wandte sich zurück zu dem winzigen Kirchturm im Hintergrund seines Bildes, den er mit ein paar flüchtigen Farbpunkten skizzierte. Ich fand es erstaunlich, wie es ihm gelang, diesem Turm mit so wenigen Strichen eine glaubwürdige Existenz zu geben.

Als wir später die enge Holztreppe hinunterstiegen, die ebenfalls nach dem Atelier und dazu noch nach Bohnerwachs stank, fragte meine Mutter, was der Onkel Nebler mir denn geschenkt hätte. Erst jetzt öffnete ich meine schwitzige Kinderfaust, in der sich ein silbriges 50-Pfennig-Stück befand. Meine Mutter sagte: »Das musst du in Ehren halten, für den Onkel Nebler ist das sehr viel Geld. Er ist so ein armer Mann. Das kann er sich als Künstler eigentlich überhaupt nicht leisten.« Ich war beeindruckt und schloss meine Faust wieder. Ich entschied mich, auf keinen Fall Künstler zu werden. Und am nächsten Tag kaufte ich mir für die 50 Pfennig fünf Päckchen mit Klebebildern für mein Tiersammel-Album. Die meisten hatte ich leider schon.

*

Diese Geschichte aus meiner Kindheit habe ich noch nie jemandem erzählt. Sie ist schön und gut. Aber ist sie auch wahr?

Nun, der Onkel, der bereits 1974 verstarb, hieß nicht Werner Nebler, so, wie ich selbstredend nicht Nikolaus M. Klammer heiße. Er war zwar Kunstmaler und er hatte auch ein Atelier in Augsburg in der Annastraße, aber ich kann mich nicht an den Besuch erinnern, von dem mir einmal meine Mutter berichtet hat. Sie trank übrigens niemals Kaffee. Ich kann sie leider auch nicht mehr fragen, denn sie wird mir ja nicht mehr antworten. Das mit der Eisenbahn auf dem Boden hat mir meine ältere Schwester M. erzählt. Was ich mit dem Geldstück machte? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wurde es in meinem rosa Plastiksparschwein für später verwahrt und landete am Weltspartag auf meinem Konto. Nebler und seine Frau, die putzen ging, waren arm, nahe am Bettelstab und mein Vater hat tatsächlich noch ein paar der unsäglich öden Ölschinken von ihm auf dem Dachboden aufbewahrt, die er ihm aus Mitleid abgekauft hat. Wie der Maler aussah? Ich habe keine Vorstellung, denn ich habe kein Foto von ihm gefunden. Die anderen Geschichten? Mein Onkel, das Kino, Tarzan? Das waren Familiensagen, teilweise nur leise hinter vorgehaltener Hand geraunt. Die habe ich irgendwann gehört, ich habe sie nicht erlebt. Ob sie wahr sind? Ob ich jetzt die Wahrheit erzählt habe? Wer weiß ... Denn schließlich gilt ja:

Dennoch, trotz all der Ungenauigkeiten und Vereinfachungen, ist die obige Geschichte aus meiner Jugend nicht einfach nur gelogen und damit nichts weiter als Literatur: Sie spiegelt die Zeit, das Denken und nicht zuletzt mich selbst als das Kind, das ich einmal war, wieder. Und sie erzählt viel über mich, warum ich so bin, wie ich heute bin. Es entstand ein Wahrlügen.

⚜

UNSER WEIHNACHTEN - DAMALS

»Wie das war?«, fragt ihr. »In meiner Kindheit an Weihnachten?« In erster Linie war es merkwürdig. Inzwischen habe ich ja ein biblisches Alter von bald 60 Jahren erreicht. Für die Nachgeborenen liegen meine Kindheit und Jugend so weit zurück in der Vergangenheit, dass meine Söhne sie sich schwarzweiß und ärmlich vorstellen, mit Bratäpfeln und Schneeverwehungen bis zum ersten Stock hinauf und einem gestrengen finsteren Nikolaus, dessen Knecht Ruprecht die Rute allzu locker in der Hand sitzt.

Oh, du Fröhliche, als ich noch ein kleiner Bergbauernbub war und in den schwarzen Westlichen Wäldern durch hüfthohen Schnee stapfte ...

Strammdeutsches Proto-AfD-Weihnachtsgedöns also mit all seinen Konsequenzen, viel Alkohol und Lametta und möglichst wenig Christentum.

Tatsächlich war alles ganz anders - oder zumindest ein bisschen, wenn ich mich denn recht entsinne. Ein wenig Wehmut ist auch dabei, wenn ich heute darüber schreibe; da bin ich wie Friedrich Nietzsche, der sich heimlich an das Grab seines toten Gottes schleicht, um ein paar verstohlene Tränen zu vergießen. Wahr ist sicherlich, dass mich die Weihnachten meiner Kindheit geprägt und einige von ihnen auch nachhaltig traumatisiert haben und ich sie während der Adventszeit zu gleichen Teilen fürchtete und herbeisehnte. Natürlich war wenigstens in meinen Erinnerungen früher viel mehr Schnee, Kälte (und Lametta) und der Schnee lag von Anfang November bis in den März hinein als geschlossene Decke auf der Stadt und dem Umland. Wir gingen jeden Tag nach der Schule zur Lueginsland-Festung hinüber, um dort mit unseren Schlitten den Hang an der alten Stadtmauer hinunterzurutschen. Damals war sogar deshalb die Thommstraße unterhalb des Schlittenbergs für Autos gesperrt - und das mitten in der Stadt. Aber Erinnerung ist trügerisch. Auch in den späten 60er und den 70er Jahren gab es weihnachtliche Wärmeperioden und Tauwetter. Es blühten vorzeitig die Schneeglöckchen und die Krokusse und der Hl. Abend war nur selten weiß. Schnee, der für einen Sechsjährigen hüfthoch liegt, geht Erwachsenen gerademal bis zum Knie und in all den Jahren lag höchstens vier-, bis fünfmal genug Schnee zum Rodeln. Wenn man diese Wetter allerdings mit dem klimakatastrophalen Heute vergleicht, waren die Winter meiner Jugend eisig, hartnäckig, gewaltig und so endlos wie die verregneten und kalten Sommer.

Ich habe mich etwas schlauer gemacht; das Internet macht es möglich. In den Jahren zwischen 1968 und 1980, aus denen ich meine Weihnachtserinnerungen für diesen Text geschöpft und sie zu einem beispielhaften Hl. Abend zusammengebastelt habe, hat es in Augsburg immerhin vier weiße Weihnachten gegeben - nämlich '70, '73, '75 und '76. Das sind immerhin doppelt so viele wie es sie seit der Jahrtausendwende gab, wo nur in den Jahren 2001 und 2010 Schnee lag. In diesem Jahr hat es geregnet. (Und für alle, die noch immer nicht an einen Klimawandel glauben: Zwischen 1960 und 1970 gab es sogar sieben Jahre, in denen es an Weihnachten schneite.) Aber genug von der Statistik und zurück zu dem kleinen, dicklichen Jungen, der nun so kurz vor dem Höhepunkt seines Jahres vor Aufregung zittert und der nur noch das kurze Fegefeuer des besinnlichen Teils des Hl. Abends vor sich hat, bis er endlich ins Paradies eintreten kann und mit seinen neuen Legos und seinen Cowboy-Mänschgerle (Männer) spielen darf.