Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Herzinfarkt bei Windstärke 11, mitten auf dem Ozean. Seekranke am Rande ihrer Kraft. Eine geheimnisvolle Patientin, die nicht in die Inselklinik will. Der erfahrene Oberarzt Dr. Horst Schramm hat alles erlebt. Jahrelang reiste er als Schiffsarzt mit exklusiven Kreuzfahrtschiffen rund um die Welt. In diesem Buch erzählt er nicht nur von seinen spektakulärsten Fällen, sondern gibt einen Einblick in die Welt hinter den Kulissen der Luxus-Kreuzfahrten. Von anstrengenden Passagieren, den Tücken eines Ga la-Buffets und den kleinen Geheimnissen an Bord. Aufregend, amüsant, auch ein wenig lehrreich – und mit einer guten Prise schwarzem Humor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DR. KREUZFAHRT

Blinddarm im Atlantiksturm – ein Schiffsarzt über seine spektakulärsten Fälle auf See

Meiner Ulrike und unseren Kindern Christoph, Christine, Caroline, Margit, Gerd, Christian, Pauline Luise, Jonathan Frederic, Jacob, Carl Fiete, Johann Pelle und Bo Georg

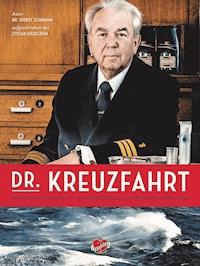

»Meine Laufbahn als Schiffsarzt beginnt, als meine Laufbahn als Landarzt endet.« Dr. Horst Schramm an Bord des Museumsschiffs »Cap San Diego« im Hamburger Hafen.

PROLOG DER GRÖSSE DER WELT ENTGEGEN

Meine Laufbahn als Schiffsarzt beginnt, als meine Karriere als Landarzt endet. Ein Leben lang habe ich als Arzt praktiziert, als Oberarzt einer Großstadtklinik und als niedergelassener Arzt einer Landpraxis in der Nähe von Frankfurt. Als meine Pensionierung näher rückt, werde ich unruhig. Die Aussicht, nichts mehr zu tun, gefällt mir nicht.

Ich schreibe einen Brief an eine Reederei, der Adressat sitzt auf einer Insel im Mittelmeer.

»Sehr geehrte Damen und Herren. Suchen Sie vielleicht einen Schiffsarzt? Mit freundlichen Grüßen, Dr. Schramm.«

Zwei Wochen später nehme ich an einem Sicherheitstraining teil, schon eine Woche danach gehe ich an Bord.

Ich mochte die Seefahrt schon immer. Als Kind wuchs ich in den Ruinen von Frankfurt auf, ich habe noch starke Erinnerungen daran, wie ich im Sommer auf dem Weg ins Stadtbad-Mitte über Trümmer kletterte. Nach dem Abitur studierte ich Medizin an der Johannes-Gutenberg-Universität zu Mainz und legte dort mein Staatsexamen ab. Ich promovierte, wurde zum Facharzt für Innere Medizin ausgebildet und Oberarzt einer Klinik in Frankfurt. Ich arbeitete in der Pathologie, in der Radiologie, in der Chirurgie. Wegen meiner Familie entschied ich mich, eine große Landpraxis zu übernehmen.

Als Arzt sieht man immer wieder Dinge, die drohen einen so zu beschäftigen, dass man den Beruf nicht mehr ausüben kann. In der Pathologie sah ich montags oft die Unfallopfer vom Wochenende, darunter Kinder und junge Menschen. Als niedergelassener Arzt beschäftigten mich Fälle wie der einer jungen Patientin, die sich das Leben nahm, indem sie in eine Jauchegrube sprang. Ich bekam dann ein Ziehen im Nacken und wusste: Es ist an der Zeit, auf Distanz zu gehen. Es ist Zeit rauszufahren, weit weg. Wir gingen dann an Bord eines Schiffes.

Schon unsere Hochzeitsreise verbrachten meine Frau Ulrike und ich auf einem Kreuzfahrtschiff, 1968 auf der Route von Venedig nach Haifa. Wie oft wir auf See waren, kann ich gar nicht sagen. Auch mit dem Frachtschiff fuhren wir los, einmal mit der Sederberg von Bremerhaven nach Kapstadt, mit einem Sturm in der Biskaya.

Mehr als fünf Jahre arbeite ich intensiv als Schiffsarzt. Eines ist mir wichtig: Es handelt sich dabei nicht um die großen, schwimmenden Bettenburgen, sondern um kleinere, luxuriöse Schiffe unter mehreren Sternen. Mit einem eher betagten Publikum, das nicht von einem Hafen zum nächsten fährt, sondern oft auf Weltreise ist und viele Monate an Bord verbringt. Was die extremen Krankheitsfälle erklärt, mit denen ich es zu tun habe.

Angst spüre ich in keinem Moment an Bord, egal, wie kompliziert die medizinische Situation und vielleicht auch die Lage auf dem Schiff erscheint. Blinddarm bei Windstärke 10? Darmverschluss weit draußen auf See? Ich bin als Mediziner auf mich allein gestellt. In meiner Praxis auf dem Land wählte ich dann die 112. Nach meiner Erstbehandlung wurde der Patient in eine Klinik transportiert. Auf dem Schiff stehe ich weiter in der vollen Verantwortung – Unterstützung gibt es, sofern die Verbindung steht, nur via Internet oder Telefon. Damit habe ich kein Problem. Durch meine Erfahrung auf vielen medizinischen Gebieten – mit Ausnahme der Frauenheilkunde und Geburtshilfe – fühle ich mich den Aufgaben gewachsen.

Alle Fälle in diesem Buch sind wahr. Ich möchte aber, dass meine Patienten und ihre Krankheiten vertraulich behandelt werden. Ich bin sogar zum Schweigen verpflichtet, was ich als ehemaliger Richter eines Sozialgerichts in Frankfurt/Main sehr ernst nehme. Deshalb erzähle ich die Geschichte so, dass die Kranken auf keinen Fall identifiziert werden können, und erwähne auch nicht, auf welchen Schiffen ich unterwegs war.

Ich habe meine Tätigkeit an Bord geliebt. Ich war, wie auch meine Frau Ulrike, die mich fast immer begleitete, mit großer Hingabe dabei. Noch genau erinnere ich mich an die Reise, während der ich die Uniform des Schiffsarztes trage. Ich stehe an Deck, habe einen Drink in der Hand und sehe die Lichter des Hafens von Southampton, der Stadt der Titanic. Ich denke an Konfuzius: Als der Gelehrte einst den heiligen Berg Tai-shan bestiegen hatte, schaute er nach Osten, viele Stunden lang. Ehrerbietig warteten seine Schüler, bis er sich endlich zu ihnen umdrehte und sagte: »Die Welt ist groß.«

Viele mögen diese Aussage heute für banal halten. Doch die Größe dieser Welt ist es, der ich voll brennender Neugier entgegenfahre.

Petterweil-Karben in Hessen, im Herbst 2017

01 WELTREISE.SOUTHAMPTON — KARIBIK — SÜDSEE — AUSTRALIEN

Die erste Reise vonSOUTHAMPTONnachSYDNEY

+++ Biskaya, Atlantik +++ Lungenödem +++ Abbergung mit dem Hubschrauber +++ Flug nach La Rochelle +++

Der Gruß aus der Küche – Kaviar auf Eis und ein Cremesüppchen – wird gerade serviert, als ich im Augenwinkel sehe, wie ein Mann vom Tisch des Kapitäns aufsteht. Er geht schnellen Schrittes Richtung Ausgang. Das ist ungewöhnlich, denn niemand sollte nun aufstehen. Ich wundere mich nicht, als Momente später eine Durchsage zu hören ist:

»Mike Mike, Medical Team proceed to cabin 684«.

Im großen Salon läuft die Begrüßungsgala, der erste Höhepunkt auf dieser Weltreise. »Leinen los« für 180 Tage um den Globus, gestartet von Southampton im Süden Englands. Nun fließt der Champagner, rascheln Abendkleider, Small Talk der Stammgäste aus der ersten Klasse. Man kennt sich von früheren Reisen. Wir befinden uns nach Stunden auf den Wellen bereits mitten in der Biskaya, und die See ist so rau, wie es für dieses Gebiet typisch ist. »Schön, dass Sie wieder hier sind, ich habe Sie letztes Jahr vermisst.« Auch das Servicepersonal wird freudig begrüßt. »George, sind Sie wieder an Tisch 3?« Die meisten Gäste fühlen sich an Bord zu Hause, vertraute Menschen, alles wie gewohnt. Klaviermusik ist zu hören, schmale Finger gleiten elegant über die Tasten, es ist Jonathan, der schottische Pianist am Steinway.

Auf unserem Flaggschiff gibt es bei der Begrüßungsgala einen besonderen Brauch. Nicht ein Gong ruft die Passagiere zu Tisch, sondern Herbert, der persönliche Steward des Kapitäns. Er bläst von der Brüstung des Foyers seine Trompete: »God save the Queen.« Diesen Brauch gibt es meines Wissens auf keinem Schiff der Welt, Herbert hatte ihn von der Royal Navy mitgebracht. Ein Tusch ertönte, und der Kapitän schritt mit seiner Dame, gefolgt von den anderen, zu Tisch. Im Speisesaal der ersten Klasse dürften bei offiziellen Anlässen seitens der Crew nur Kapitän van de-Mache, der Hotelmanager und ich, der Schiffsarzt, teilnehmen. Das war das Diktat der Reederei, vom Maître d’hôtel so festgelegt. Wer passt zu wem? Das war auf jeder Reise die große Frage. Das Risiko, etwas falsch zu machen, konnte böse Folgen für den Verlauf der Reise haben. Man stelle sich vor, man säße an 180 Tagen neben den falschen Leuten! Oder man wollte oder musste an einen anderen Tisch platziert werden, welch ein Fauxpas! Meine Frau Ulrike und ich wurden oft zu schwierigen Passagieren gesetzt oder zu jenen, die größere medizinische Probleme hatten. Außerdem gesellten sich oft Gäste an unseren Tisch, die sich für Kunst, Literatur und Musik interessierten. Meine Frau hatte Religion, Kunstgeschichte und Musik studiert; sie durfte auf Anweisung der Reederei immer mitfahren, denn sie hielt Gottesdienste und unterstützte die Touristik bei Landausflügen.

Nach meinen Begrüßungsworten erhob ich mein Glas:

»Nun hebet jetzt das schöne Glas, das wir mit frischem Trunk gefüllt. Ich heb es hoch und wünsche laut, dass es nicht nur den Durst Euch stillt. Die Zahl der Tropfen, die es hegt, sei Euren Jahren zugelegt.«

Ein Trinkspruch aus Goethes »Faust«. Sein Geburtshaus steht in Frankfurt am Main, meine Praxis ist nicht weit. Ich erzählte von dem bedeutenden Dichter der Deutschen, vom Goethehaus im Hirschgraben und von seinen Wirkstätten in Wetzlar und Weimar. Dabei gab ich auch oft eine Anekdote aus meiner Schulzeit zum Besten. Wir lasen Faust im Deutschunterricht mit verteilten Rollen. Dabei bemerkte der Lehrer, dass unser Mitschüler Bernhard kein Text-Heft zur Hand hatte. Der Pädagoge schnauzte: »Was erlauben Sie sich eigentlich, Sie Bernd?« Mit gesenktem Haupt gestand der Schüler: »Ich kenne den Faust auswendig.« Und bis zum heutigen Tag ist das so.

Wir hatten das Ritual zelebriert, wie immer, doch nun gibt es den »Mike«-Ruf, und mir ist klar, dass ein Notfall ansteht. Ich entschuldige mich bei den Gästen am Tisch und eile aus dem Restaurant. Auf dem Flur treffe ich auf die Krankenschwester in Sportkleidung, den Schiffszimmermann, dessen Overall noch voller Sägespäne ist, und einen Koch, der einen Defibrillator trägt. Ich will nicht auf den Aufzug warten und nehme die Treppe. Zwei Decks höher kommt uns Kapitän van de-Mache entgegen, der als Erster gerufen wurde. Er sagt »Fehlalarm« und bedankt sich für das schnelle Kommen. Ich bin froh, dass ich wieder zurück an den Tisch kann. Ich habe Hunger. Aber es kommt anders. Nach ein paar Schritten höre ich wieder die vertraute Stimme durch den Lautsprecher: »Mike Mike, Medical Team proceed to the front of First Class Restaurant.« Als ich dort eintreffe, deuten einige Servicekräfte auf die Toilette. Sie sehen erschrocken aus, sie sind bleich. Ich gehe hinein und sehe, warum: Ein Mann kniet vor dem Waschbecken und erbricht hellrotes Blut im Schwall. Die Differenzialdiagnosen rasen mir durch den Kopf: Vielleicht ist es eine Ösophagusvarizenblutung, also eine geplatzte Krampfader der Speiseröhre? Selbst bei sofortiger Behandlung handelt es sich dabei um eine lebensbedrohliche Komplikation. Beim Näherkommen nehme ich ein rasselndes Atemgeräusch wahr. Lungenödem. Ich verabreiche sofort Sauerstoff und Nitro, sorge dafür, dass der Patient mit weißen Tüchern abgeschirmt wird, und lasse ihn ins Bordhospital transportieren. Er kommt auf das Herzbett der Intensivstation, ich lege einen großkalibrigen, venösen Zugang, gebe Furosemid und Morphium hydrochloricum. Ich lege die EKG-Elektroden an und erkenne Extrasystolen, Couplets und kurze Kammertachykardien. Die Lage ist ernst, mehr als ernst. Der Mann – der nach Angaben seiner Frau schon einmal reanimiert werden musste – schwebt in akuter Lebensgefahr.

Ich informiere den Kapitän über die geringen Überlebenschancen des Passagiers. Ich weiß, dass er dennoch um den Mann kämpfen wird. Ich weiß, dass Chief Ingenieur David seinen Tisch mit den allein reisenden Damen verlassen muss, um in den Maschinenraum zu eilen. Ich spüre, wie wenig später die dritte Maschine angelassen wird und dass unser Schiff den Kurs ändert. Die Nacht ist dunkel, der Sturm nimmt zu, und regulär würden wir erst in zwei Tagen wieder einen Hafen anlaufen.

Kapitän van de-Mache ruft mich zu sich auf die Brücke. Er telefoniert mit der französischen Rettungsleitstelle, aber wie zu erwarten war, sprechen sie nur Französisch. Eine Kommunikation über medizinische Details ist kaum möglich. Neben dem Kapitän hockt unsere Bordschneiderin mit nassen Haaren, in denen Lockenwickler stecken. Sie übernimmt den Part der Dolmetscherin. Ich versuche, das Krankheitsbild des Patienten auf Englisch und Latein zu erklären.

»Fürosemide, Fürosemide«, sagen die Männer der französischen Rettungsleitstelle immer wieder. Offensichtlich glauben sie, dass wir ein Frachtschiff sind, denn das Medikament, mit dem man Wasser aus dem Körper bringt, habe ich schon zu Anfang der Behandlung verabreicht. Der Kapitän erklärt, dass ein Hubschrauber der französischen Marine in einer halben Stunde eintrifft. Doch das Schiff hat kein Hubschrauberdeck, was bedeutet, dass der Patient vom Vorschiff abgeborgen werden muss. Er sagt zu mir: »Geh auf die Brücke, wir müssen langsamer werden!«

Es ist ungewöhnlich, wenn der Schiffsarzt auf der Brücke erscheint und ruft: »Zurück auf zwei Maschinen und Kurs Steuerbord 2-0-4.« Um 22.35 Uhr gibt es Kontakt zur Seenotleitung MRCC Bremen und unserer Reederei. Der Zustand des Patienten hat sich nur wenig gebessert; das Lungenödem lässt sich nicht beseitigen, und er ist weiterhin bewusstlos. Eine Abbergung durch den Helikopter bedeutet ein großes Risiko für den Patienten, das ist keine Frage. Doch in diesem Moment ist es seine einzige Chance.

Dreizehn Minuten vor Mitternacht sind die Lichter des Helikopters zu sehen, aber nur die Lichter. Ich höre die Rotorblätter, eine gespenstische Situation. Einige Passagiere melden sich besorgt bei der Rezeption und fragen, ob das Schiff überfallen wird. Auf Position 46° 19,3' Nord – 001° 54,4' West winschen sich ein französischer Militärarzt und ein Sanitäter ab. Ich informiere den Kollegen über die Vorgeschichte, das Krankheitsbild und die bisherige Therapie. Doch so richtig interessiert es ihn nicht, scheint mir, für ihn ist allein der Transport wichtig. Der Patient wird mitsamt Infusion und Monitor auf einer speziellen Trage platziert. Ich wundere mich über die langen Messer an den Gürteln der Männer vom Helikopter. Durch die Katakomben des Schiffes erreichen wir den Bug, der nun hell erleuchtet ist.

Ich kann den Hubschrauber trotz des Sturms hören, aber nicht sehen. Er schwebt ein Stück querab vom Bug, um nicht mit den Rotorblättern gegen die Schiffsaufbauten zu kommen. Zwei Männer spähen durch den gläsernen Fußboden des Helikopters, ein weiterer steht in der geöffneten Tür und lässt ein Seil herunter. Zuerst wird der Patient gewinscht, nach meinen Anweisungen in Herzbettlagerung: Oberkörper hoch, Beine tief. Dann folgt der Arzt, zum Schluss der Sanitäter. Damit die Personen durch den starken Wind und die Bewegungen von Schiff und Hubschrauber nicht schaukeln, hält ein weiterer Matrose die Last mit einer weiteren Leine von unten stabil. Um 00.38 Uhr ist die Operation beendet. »Helikopter auf dem Weg«, wird im Schiffstagebuch vermerkt.

Was nicht im Tagebuch steht: 00.45 Uhr trinkt der Schiffsarzt in der »King’s Bar« ein Bier.

In den meisten Fällen erkundige ich mich später, wie es meinen Patienten ergangen ist, es interessiert mich einfach. In diesem Fall läuft es für den Schwerstkranken zunächst nicht gut: Die Ärzte kommen nicht klar und verlegen ihn in die Hauptstadt des Départements. Auch hier gelingt es den Ärzten nicht, das Lungenödem in den Griff zu bekommen. Daraufhin entscheidet man sich, den Patienten nach Deutschland zu fliegen, um ihn in der Uniklinik der Kardiochirurgie – wo man ihn bereits mehrfach behandelt hat – zu operieren. Die präoperativ durchgeführte Computertomografie zeigt ein Leck in der thorakalen Aorten-Prothese, aus dem es blutet, und es kommt zu einem Hämatothorax. Die Operation dauert zehn Stunden und ist ein Erfolg: Der Patient lebt heute noch.

Ich will nicht sagen, dass mir Situationen wie eine geplatzte Aorta in der Biskaya vertraut sind, doch es kommt immer wieder dazu. Wegen der Größe des Schiffes und wegen des hohen Alters der mitreisenden Passagiere. Nur Leute im Ruhestand oder sehr Wohlhabende können sich ausgedehnte Seereisen auf diesem Schiff leisten. Viele glauben, dass sie im Ernstfall nur »112« wählen müssen, und an Bord stehe ein Krankenhaus mit Maximalversorgung zur Verfügung. Selbst erfahrene Reisende äußerten im Gespräch den festen Glauben, dass im Ernstfall sofort ein Rettungshubschrauber kommt, der sie in eine Spezialklinik bringt. Sofern eine Küste in der Nähe ist, trifft dies zu. Befindet sich das Schiff aber weit draußen auf dem Ozean, ist der Bordarzt auf sich alleine gestellt. In den letzten Jahren habe ich insgesamt drei Hubschrauberbergungen erlebt. Neben der Aktion in der Biskaya einen Darmverschluss in der Nordsee und einen Herzinfarkt auf einer Eisscholle in Grönland. Eine weitere Bergung nach einem Herzinfarkt musste ich auf der Ostsee ablehnen, weil der Helikopter über keinen externen Schrittmacher verfügte und die messbare Herzfrequenz noch bei 27 Schlägen in der Minute lag. Der Patient wäre nicht lebend am Ufer angekommen.

Ich bin bei unserer Reederei seit Langem bekannt. Zum einen durch meine Arbeit an Bord – und wegen meiner langen Arbeitszeiten. Ich bleibe häufig mehrere Wochen lang und bis zu fünf Monaten an Bord, im Unterschied zu vielen Kollegen, die nur ihren Urlaub an Bord verbringen. Für mich wäre das unbefriedigend: Bis man sich auf einem großen Schiff zurechtfindet und sich nicht mehr verirrt, ist die Dienstzeit meistens schon am Ende.

Normalerweise darf ein Schiffsarzt nicht im Restaurant der ersten Klasse essen. In meinem Fall aber macht die Reederei eine Ausnahme, ich vermute, um mich beim Stethoskop zu halten. Das Hospital ist auf jedem Schiff ein sensibler Bereich, über den es gerne und häufig Beschwerden gibt. Manche Krankenschwestern kommen an Bord, um sich mit einem reichen Ehemann zu verbinden, sind aber in der täglichen Arbeit nicht teamfähig. Sie müssen ihre Kabine meist mit jemandem teilen; ständig gibt es Diskussionen, ob die Schwester oder der Arzt in einem Hafen an Land dürfen. Auf Reede ist es dem Schiffsarzt verboten. Der Grund: Vor einiger Zeit war der Schiffsarzt an Land, als ein Matrose bei der Aufzugwartung stürzte und sich einen Trümmerbruch der Kniescheibe zuzog. Er schrie angeblich eine Stunde lang, ohne adäquate medizinische Hilfe zu bekommen. Besonders bei Seegang kommt es während des Tenderns (also dem Transport mit kleinen Zubringerbooten an Land) immer wieder zu Unfällen. Deshalb ist mein Posten, wenn das Schiff auf Reede liegt, immer an Bord.

Ich habe mich nie für eine Reise beworben, und trotzdem klingelt daheim oft das Telefon, am anderen Ende die Personalchefin der Reederei: »Können Sie vielleicht nach Zypern, Hongkong oder Noumea fliegen?« Unsere Reederei beschäftigt je nach Größe des Schiffes ein oder zwei Ärzte und zwei Krankenschwestern. Viele Kollegen gehen nach der ersten Fahrt wieder von Bord, wenn sie die Arbeitsbedingungen erlebt haben oder das große Spektrum an Erkrankungen nicht bewältigen können. Auf einigen Schiffen dürfen die Schiffsärzte mit den Gästen essen, auf den meisten nicht. Die Kabinen befinden sich im Crewbereich und unweit des Hospitals, winzig klein, ein Bullauge. Auf meiner ersten Reise verbrachte ich drei Monate auf dem Fußboden. Zwar hatten meine Frau und ich eine Kammer mit Etagenbett. Wegen meiner Körperfülle kam ich nur mit Mühe ins obere Bett, aber nicht mehr runter, was ein Problem war, wenn das Telefon klingelte und Eile geboten war. Die Ehefrau eines Kollegen fiel einmal aus dem oberen Stock und brach sich den Oberschenkel, was zu großer Empörung führte. Die Ärzte protestierten und drohten damit, dieses Schiff zu bestreiken. Daraufhin wurde eine »Lektoren-Kabine« auf dem Crewdeck zur Verfügung gestellt, eine Innenkabine ohne Bullauge. Die besten Kabinen hatten natürlich der Kapitän und der Chief, im Bereich der Passagiere wohnen der Hotelmanager und der Kreuzfahrtdirektor. Als Arzt bin ich an 24 Stunden täglich und an sieben Tagen der Woche im Dienst. Ich bin immer im Dienst, bei jedem Drill dabei, und biete nebenher Kurse in Erster Hilfe an. Wer glaubt, dass ein Schiffsarzt ein glamouröses Leben wie auf dem »ZDF Traumschiff« führt, der liegt gewaltig daneben.

+++ Gran Canaria, Atlantik +++ Akuter Blinddarm +++ Schiff zurück an die Pier in Las Palmas +++

Das Wetter beruhigt sich mit jeder Stunde, die wir weiter durch den Atlantik stampfen. Vorbei an Cap Finisterre und Cap San Vicente erreichen wir die Kanarischen Inseln. Die Stimmung an Bord entspannt sich weiter, die Gäste sonnen sich in Liegestühlen. Empfindliche zeigen mir ihren ersten Sonnenbrand. Teneriffa und Gran Canaria sind die letzte Möglichkeit, jemanden zum Zahnarzt zu schicken. Ein Dentist befindet sich nicht unter den Gästen dieser Reise, und Zahnprobleme gibt es häufig. Crewmitglieder von den Philippinen arbeiten neun bis elf Monate lang an Bord und gehen in der Regel erst dann zu Zahnuntersuchungen, wenn sie wieder in der Heimat sind. Konsultationen an Land, beispielsweise für einen Hautarzt oder Gynäkologen, werden für die Gäste vom Chief Purser organisiert. Für die Crew regelt das der Crew Purser über den örtlichen Hafenagenten.

Arbeitsmaterialien eines Schiffsarztes: Stethoskop, Pässe, Bordkarten.

Vor einer Atlantiküberquerung überprüfe ich immer meine Apotheke und kaufe das eine oder andere nach. In Spanien geht das problemlos, anders als etwa in den USA oder Südamerika. In Australien oder Russland funktioniert es wegen der sehr strengen Regularien erfahrungsgemäß schlecht, ebenso wenig wie in Hongkong oder China. Dort behelfe ich mir in der Regel auf dem Schwarzmarkt, um notwendige Medikamente zu kaufen. Auf den Philippinen hingegen erhält man selbst stärkste Medikamente ohne Rezept. Unsere Bordapotheke wird ständig von den Hafenbehörden überprüft, wegen der Verfallsdaten. Wird man in Südamerika bei einer Kontrolle mit einem abgelaufenen Medikament ertappt, ist ein vierstelliger Dollarbetrag als Strafe fällig.

Unsere philippinischen Mitarbeiter haben einen kindlichen Glauben an die Wirkung von Antibiotika. Sie schlucken sie wie Bonbons, selbst bei banalen Infekten. Hier muss ich viel Aufklärungsarbeit leisten. Es dauerte lange, bis unsere asiatische Crew Vertrauen zu mir fasste; besonders zurückhaltend sind die Frauen, die meist im Housekeeping arbeiten. Wenn ich einen neuen Mitarbeiter sehe, zeige ich ihm zuerst im Atlas, woher ich komme, als vertrauensbildende Maßnahme. Ich bewege mich oft im Bereich, der nur für die Mannschaft zugänglich ist, hinter den Schildern »Crew only«. Ich besuche die Wäscherei, die Küche, den Maschinenraum. Wenn ich ohne meine Frau an Bord bin, esse ich in der Messe der Mannschaft, nie in der Messe der Offiziere. Dort speisen die Konzessionäre, Friseurinnen, die Mitarbeiter des Spa-Bereichs, und die meisten tragen diese seltsamen Sonnenbrillen mit hochgeklappten Gläsern.

Die Kanarischen Inseln zeigen sich wie im Prospekt der Reederei: blauer Himmel, Sonne, angenehme Temperaturen. Auf Gran Canaria kann man ein letztes Mal vor der Atlantiküberquerung Ausflüge unternehmen und im Meer baden. Besonders Gäste aus dem kalten Norden Europas genießen es, die meisten kommen aus England, aus Deutschland, Skandinavien und der Schweiz.

Als wir auslaufbereit sind, höre ich, was der Kapitän immer bei dieser Gelegenheit sagt: Ort, Temperatur, Kurs-Daten, Seemeilen bis zum nächsten Hafen, den Wetterbericht. Der Chief lässt die Maschinen an, wie immer eine halbe Stunde bevor wir ablegen. Ich gehe ins Hospital, zur Sprechstunde. Im Wartebereich entdecke ich einen philippinischen Matrosen, der sich vor Schmerzen krümmt. Die Sprechstunde ist schon in vollem Gange. Ich bitte den Matrosen ins Röntgenzimmer und untersuche ihn. Das klassische Bild einer »Appendizitis acuta«, akute Blinddarmentzündung. Der Mann muss sofort in ein Krankenhaus. Für ihn ist die Reise zu Ende.

Ich eile auf die Brücke und sehe, dass Kapitän van de-Mache und der Staff-Kapitän auf der Nock stehen. Das Schiff vibriert, die Seitenstrahlruder arbeiten, wir sind bereits knapp hundert Meter von der Pier entfernt. Ich rufe, so laut ich kann: »Blinddarm!«

Der Kapitän dreht sich um, übergibt seinem Vertreter, dem Staff-Kapitän, das Ruder und fragt: »Dringend?«

»Ja!« Ich nicke.

Der Kapitän ruft Befehle in mehrere Mikrofone und spricht gleichzeitig in zwei Telefone: »Zurück zur Pier.« Und zu mir: »Sorge dafür, dass der Mann in zehn Minuten draußen ist.«

Wenig später steht ein Rettungswagen auf der Pier, nimmt den kranken Matrosen auf und fährt mit quietschenden Reifen davon.

Dafür mag ich Kapitän van de-Mache: Keine überflüssigen Fragen, kein »Ja, aber«, er handelt schnell und professionell. Viele Passagiere haben diese Aktion überhaupt nicht mitbekommen, und trotzdem erklärt der Kapitän über das Bordmikrofon, was los war. Er sagt, der Matrose habe eine »leichte Blinddarmreizung« und sei deshalb sicherheitshalber ins Krankenhaus gekommen. Typisch für ihn, dass er medizinische Probleme herunterspielt, um die Gäste gar nicht erst zu beunruhigen. An Bord darf es nur Gesunde geben. Der Schiffsarzt steht nur braun gebrannt an der Bar oder sucht Erfrischung im Pool.

Die Realität sieht etwas anders aus.

+++ Madeira, Atlantik +++ Mann über Bord +++ Nächtliche Suchaktion und eine Beichte +++

Wir laufen auf nordwestlichem Kurs Richtung Madeira, als der Wellengang wieder zunimmt. Sobald die See bewegt ist, habe ich Arbeit. Die Leute, die wirklich betroffen sind, kommen nicht mehr zu mir ins Hospital. Ich muss zu ihnen auf die Kabine. Ist der Sturm heftig, kann das recht schwierig werden. Bei einer anderen Kreuzfahrt gerieten wir westlich von Island in einen Orkan. Es war übel, Windstärke 14. Ich krabbelte auf allen vieren zu den Seekranken. Am Abend saßen meine Frau und ich alleine in der Bar. Der Pianist spielte »Wir lieben die Stürme!«.

Einigen neuen Mitarbeitern im Service klebe ich prophylaktisch Pflaster mit Scopolamin. Dieses Präparat ist stark, macht aber nicht müde und eignet sich somit besonders zur Behandlung der Crew. Aber nicht für jeden. Bei unserer Friseurin führte das Scopolamin einmal zu Sehstörungen. Die Folgen waren für ihre Kunden sichtbar und unvorteilhaft. Das Präparat führt in manchen Fällen auch zu Akkomodationsstörungen, weshalb manche Musiker ihre Noten sehr weit von sich wegstellen müssen. Welche Wirkung der Gleichgewichtssinn haben kann, habe ich noch in lebhafter Erinnerung: Als ich 1970 nach einer bewegten Fahrt in Funchal an Land ging, bemerkte ich, dass der Boden unter meinen Füßen schwankte. War das ein Erdbeben? Nein, nur eine harmlose Irritation.

Die Frage, was gegen Seekrankheit wirklich hilft, wird mir häufig gestellt. Crewmitgliedern gebe ich Pflaster, doch die können Sehstörungen hervorrufen. Passagiere bekommen entweder Mittel aus der Schulmedizin oder Ingwer-Tabletten. Homöopathische Mittelchen wie Ingwer-Tabletten helfen jenen, die daran glauben. Meine Frau vermutet, dass Seekrankheit keine Krankheit ist, sondern ein Zustand. Keinen festen Boden unter den Füßen, keinen Halt, haltlos zu sein, wenn sich alles bewegt, macht eben Angst. Nach unten keine Grenze, nach oben keine Grenze – nirgendwo ist man in einem Sturm mehr verloren als auf einem Schiff.

Den meisten Patienten hilft es offenbar schon, wenn der Doktor kommt. Auch die Spritze ist wichtig, moralisch und auch sonst. Ich mixe etwas auf der Basis von Vomex. Müde zu werden, macht bei Seekrankheit die halbe Therapie aus.

Trotz meiner Erfahrung habe ich immer ein mulmiges Gefühl, wenn wir fünf Tage auf See sind und keinen Hafen anlaufen können. Wind und Wettervorhersagen interessieren mich schon lange nicht mehr. Mein Tag läuft nach einem immer gleichen Muster: 6.00 Uhr – Aufstehen, Frühstück im Außenbereich auf Deck 9. Der Koch, der die Eierspeisen zubereitet, gehört zum Medical Team und gibt sich besondere Mühe. Der Bordgeistliche kommt etwas später hinzu. Wenn meine Frau an Bord ist, bereitet er mit ihr während des Frühstücks den nächsten Gottesdienst vor. 7.30 Uhr – Sprechstunde. 12.30 Uhr – Mittagessen, das manchmal länger dauert, je nach den Gästen, die am Tisch sitzen. Ich beschränke mich auf Salat, Fleisch und Fisch sowie Obst. 17.00 Uhr – Tea Time, zu den Klängen von Ozeanpianist Jonathan, oben auf Deck 9. Danach – Nachmittagssprechstunde. Abends Dinner, je nach Wetterlage im Außenrestaurant. Hier verbringen wir die schönsten Stunden des Tages. Je nach Stimmung sitzen wir alleine mit Blick auf den Ozean und freuen uns später über den weiten Himmel. Wenn abends die Sterne über einem stehen, trinke ich gerne ein Bier in Rick’s Bar. Ich spüre den Fahrtwind im Gesicht. Das Schiff gleitet durch die Dunkelheit, die Seele beginnt zu atmen, es sind die schönsten Stunden. Ich kann versichern: Der kürzeste Weg zu sich selbst führt um die Welt. Und am besten über das Meer.

In der kommenden Nacht schlafe ich unruhig, werde immer wieder geweckt durch die Schläge der Wellen gegen den Bug. Mein Telefon blinkt rot, ich greife zum Hörer, der Kapitän ist dran:

»Doc, aufstehen, gleich gibt’s Alarm!«

Ich habe keine Zeit zu fragen, was los ist. Ich höre es wenig später. »Bravo Bravo«, das heißt »Mann über Bord«, mit dieser Durchsage weckt er nun, nachts um 2.00 Uhr, jeden an Bord, es gibt keine Ausnahmen. Ich weiß, was nun folgt: Bei diesem Alarm sind besonders das Suchteam auf der Brücke und das Medical Team gefragt. Ich ziehe mich an und trete hinaus auf den Gang. Während die letzten Gäste aus Rick’s Bar Richtung ihrer Kabinen wanken, hasten der Bootsmann und das gesamte Deck Department an mir vorbei.