19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Drei wertlose Visa und ein toter Reisepass: Liao Yiwus bewegende Geschichte seiner dramatischen Flucht aus China Am 2. Juli 2011 gelang dem Friedenspreisträger Liao Yiwu nach vielen vergeblichen Versuchen endlich die Flucht aus China, als er den Grenzfluss nach Vietnam überquerte. Dieser Tag, der den entscheidenden Schritt in sein Exil nach Deutschland markierte, wird ihm sein Leben lang in Erinnerung bleiben. In seinem neuen sprachgewaltigen Buch verwebt Liao Yiwu geschickt die Geschichte seiner langen Flucht mit Erzählungen aus seiner Vergangenheit in China. Er berichtet von seiner Heimat Sichuan, seinem Freund Liu Xiaobo und dessen Frau Liu Xia, seinen Erfahrungen mit der Nationalen Sicherheitsbehörde in Peking und dem Ausreiseverbot, das ihm auferlegt wurde. Ein zutiefst bewegender Bericht und große Erzählkunst eines Autors, der laut der Begründung für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2012 "sprachmächtig und unerschrocken gegen die politische Unterdrückung aufbegehrt und den Entrechteten seines Landes eine weithin hörbare Stimme verleiht". »Liao Yiwu ist einzigartig. Diese Geschichten gehören zu dem großen gemeinsamen Erbe der Weltliteratur.« - Philip Gourevitch über Fräulein Hallo und der Bauernkaiser

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 805

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Liao Yiwu

Drei wertlose Visa und ein toter Reisepass

Meine lange Flucht aus China

Über dieses Buch

Der Friedenspreisträger Liao Yiwu über seine bewegende Vergangenheit in China und seine dramatische Flucht nach Deutschland

Es gibt Tage, die einem das ganze Leben über immer wieder in Erinnerung kommen. Bei Liao Yiwu gehört der 2. Juli 2011 zu diesen Tagen: als es ihm gelang, den Grenzfluss zwischen China und Vietnam zu überqueren. Nach vielen vergeblichen Versuchen der Flucht war das der entscheidende Schritt, der ihn letztendlich in sein Exil nach Deutschland führte. Die Geschichte seiner langen Flucht bildet den Rahmen seines neuen sprachgewaltigen Buches, in den er Erzählungen aus seiner Vergangenheit in China einbettet und geschickt miteinander verwebt. Ein bewegender Bericht und große Erzählkunst.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

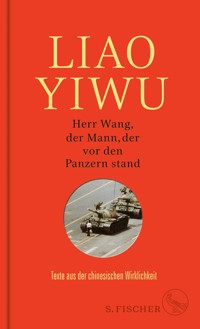

Liao Yiwu, geboren 1958 in der Provinz Sichuan, wuchs als Kind in großer Armut auf. 1989 verfasste er das Gedicht ›Massaker‹, wofür er vier Jahre inhaftiert und schwer misshandelt wurde. 2007 wurde Liao Yiwu vom Unabhängigen Chinesischen PEN-Zentrum mit dem Preis »Freiheit zum Schreiben« ausgezeichnet, dessen Verleihung in letzter Minute verhindert wurde. 2009 erschien sein Buch »Fräulein Hallo und der Bauernkaiser«. 2011, als »Für ein Lied und hundert Lieder« in Deutschland erschien, gelang es Liao Yiwu, China zu verlassen. Seitdem lebt er in Berlin. 2012 erschien »Die Kugel und das Opium«, 2013 »Die Dongdong-Tänzerin und der Sichuan-Koch« 2014 »Gott ist rot« sowie 2016 sein erster Roman »Die Wiedergeburt der Ameisen«. Er wurde mit dem Geschwister-Scholl-Preis und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

Brigitte Höhenrieder

Hans Peter Hoffmann, Professor für Sinologie, freier Autor und Übersetzer, lehrt und schreibt in Tübingen und Taipeh.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Jörg Steinmetz

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490409-2

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Der Winter kommt früh

Eröffnung

Über den Grenzfluss

Geschäfte mit der Unterwelt

Der vietnamesische Reiseführer

Zugreise in die Vergangenheit

Tagesanbruch in Hanoi

Mit Konfuzius ins Exil

Mein Übersetzer Su Qin

Die Wunden der Vergangenheit sollen ruhen

Eine Familiengeschichte illegaler Grenzübertritte

Im Schutz eines schweren Erdbebens

Das Verwaltungsbüro für Ein- und Ausreise

In einer Fliegenbude

Mit List zum Erfolg

Der tote Reisepass

Liu Xias Geburtstagsfeier nach Liu Xiaobos Inhaftierung

Die Geheimdienststation der Nationalen Sicherheit in der Unterwelt

Auch mit Flügeln keine Flucht

Die stinkenden Füße eines weitgereisten Mönchs

Der erste illegale Grenzübertritt

Die alte Sommerfrische aus der Kolonialzeit

Das Dienstmädchen aus Vietnam und der taiwanische Chef

Illegal zurück

Die Nationale Sicherheit vor der Tür

Die Ameise im Traum

Besuch von der Polizei

Getarnte Front

Milde dem Geständigen, Strenge dem Widerstand

Liest der Bastard?

Die rettende Hand der Nationalen Sicherheit

Vom Zusammenbrauen eines Bestsellers

Im Vollrausch

Über Nacht ein Name auf der Frankfurter Buchmesse

Ein Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Merkel

Ein alter Freund jagt durch die Zeiten

Kneipe und Kirche

Eine Raubkopie für Frau Merkel

Bin ich ein Flugzeugentführer?

Eine öffentliche Erklärung des deutschen Außenministers

Der Dichter, der siebenmal illegal die Grenze überquerte

Ein Aufseher spielt Sonne

Ein Spitzel taucht wieder auf

Aufruf zu einer weltweiten Lesung

Cannabis in der alten Stadt Dali

Ein berühmter daoistischer Berg

Affen und Unsterbliche

Die Ortspolizei lädt zu ominösem Bankett

»Die Ausreise dieses Mannes alarmiert die Welt«

Der Korrespondent der Frankfurter Rundschau in Beijing

Heimat in der Fremde

Die Eröffnung des Berliner Literaturfestivals

Wolf Biermann

Ein Streifzug durch Hamburg

Don Quichotte und Sancho Panza

Yu Luojin

Die Toten verstehen alles

Ein Landsmann aus Sichuan auf der Seine

Allerhand Exilanten

Die Sinologin Marie Holzmann

Der Dichter Lao Mu

Der Friedensnobelpreis für Liu Xiaobo

Der Stand Chinas auf der Frankfurter Buchmesse

Auszeit

Günter Grass

Herta Müller

Wieder das Hexagramm für Brunnen

Belastendes Material bleibt in Deutschland

Das Vaterland schert sich nicht drum

Der Vogel kehrt in den Käfig zurück

Der erste Feuertopf daheim

Ein Gesundheitssturm fegt über das Land

Blitzkrieg

Erinnerungen an Luotuo, Wenxian und den guten alten Tao

Rückkehr auf das Anwesen des Grundbesitzers

Die Jasminrevolution

Erneutes Ausreiseverbot

Geduldiges Warten auf die Katastrophe

Die Solidarität Salman Rushdies

Das Leben als Roman

Anzahlung für die Flucht

»Die Sonne sinkt, wo bin ich zuhaus«

Kotau vor den Tieren

Frag die Cang-Berge

Herr im Himmel, wer ist er?

Die letzte Nacht

Schlusskapitel

Dissidenten auch in Vietnam

Die Nachfahren der Flüchtlinge

»Das Dao, das man nennen kann, ist nicht das ewige Dao«

Gefängnis • Tempel

Der Winter kommt früh

unsere Bäume verdorren

kein Nährstoff mehr, Göttern zu weih’n

so friert uns die Zeit übers Haar

grauen allmählichen Firn

rissig die Haut wie das Schildpatt der Felder

der Winter ist da

wir lieben den Schlaf

das Herz ist müd

das Blut ist müd

wir schlafen unter dem Schnee

in so einem Land

bleibt nur der Schlaf

Li Bifeng

Im Spätherbst 2011 kam aus China die Nachricht, dass Li Bifeng, Untergrunddichter und politischer Gefangener des »Vierten Juni«[1], unter dem Verdacht der Fluchthilfe für Liao Yiwu von den Behörden in China festgenommen worden ist, nach Verhören, die beinahe ein Jahr dauerten, wurde er schließlich aufgrund einer haltlosen Wirtschaftsanklage zu zehn Jahren verurteilt. Das ist seine dritte Umerziehung durch Arbeit mit einer Gesamthaftzeit von zweiundzwanzig Jahren.

Dieses Buch ist ihm gewidmet. Wenn es für die Nachwelt erhalten werden kann, wird man sich für immer an diese vom Schreiben besessene Ameise in ihrem dunklen Kerker erinnern.

Eröffnung

Über den Grenzfluss

Es gibt Tage, die ein Leben lang in Erinnerung bleiben.

Zum Beispiel der 11. Januar 1992 – ich saß nach wie vor im Untersuchungsgefängnis von Chongqing, der Wachmann ging wie immer auf dem Flur des zweiten Stocks hin und her, plötzlich, wie ein blitzendes Schwert, sauste ein heftiger Windzug herab. Ich zog den Kopf ein wie eine Schildkröte, spürte aber etwas auf meinem Schädel, eine Rote Spinne, erbsengroß, war vom Wind herabgeweht worden.

Ich nahm sie herunter, legte sie auf die Handfläche und flüsterte ihr gerade zu, wie sehr mir hier alles auf die Nerven geht, da öffnete sich donnernd das elektrische Eisentor, jemand rief »099«, ich ging raus auf den Hof, und das gut zehn Zentimeter dicke Außentor aus rostfreiem Stahl öffnete sich ebenfalls. Ich musste die alte Anklageschrift aushändigen und erhielt aus den Händen der Gefängnispolizei eine neue Anklageschrift. Die alte Anklageschrift hatte acht »in einem gesonderten Fall zu behandelnde« Angeklagte umfasst, jetzt war ich der einzige Angeklagte – das heißt, aus einer besonders großen konterrevolutionären Gruppe war auf einmal ein einfacher Einzelfall geworden. Ich war kein »Rädelsführer« mehr, und mein Strafmaß fiel nach dem »Strafrecht der Volksrepublik China« von über fünfzehn Jahren auf unter fünf.

Über die Rote Spinne heißt es im Gefängnis, sie bringt Glück und selbst Todeskandidaten würden, wenn sie eine finden, eine unerwartete Urteilsrevision bekommen. Der französische Philosoph Foucault hatte einmal gesagt, jeder sei eine Spinne im Netz der Staatsmacht, der er nicht entkommen könne.

Dann der 31. Januar 1994, an dem ich aufgrund eines Appells mehrerer internationaler Menschenrechtsorganisationen und des englischen Premierministers Major dreiundvierzig Tage vor der Zeit freigelassen wurde. Ich erklärte dem Gefängnis gegenüber immer wieder, ich wolle kein abgebrochener Student sein, ich wolle ein Diplom für mein vierjähriges Grundstudium an der Gefängnisuniversität, doch ich musste gehen.

Und dann kehrte ich in meinen Heimatort zurück, ließ mich scheiden und geriet in die Unterwelt. Die Zeit fliegt, die Dinge bleiben, die Menschen verändern sich, meine Augen wurden schwächer, aber immer wieder im Leben gibt es ein neues »und dann«.

Mein jüngstes »und dann« kam am 2. Juli 2011, als ich den Grenzfluss zwischen China und Vietnam überquerte.

Morgens um 9 Uhr 45 verließ ich das Hotel »Der Osten ist rot«. Gemäß der geheimen Verabredung war ich pünktlich um 10 Uhr an der Grenzkontrolle. Alles in allem waren da nur ein paar vereinzelte Reisende und hinter einem Schalter ein Fettsack mit Brille, der mir nach einem sekundenlangen tiefen Blick in die Augen, mir sträubten sich schon die Nackenhaare, endlich einen Stempel auf meinen Pass knallte. Als ich nach dem Sicherheitscheck mein Gepäck aufnahm, wurde ich puterrot und schwankte wie ein Betrunkener hin und her. Eine ganze Weile konnte ich nicht mehr richtig geradeaus gehen, in der Mitte der Großen Chinesisch-Vietnamesischen Brücke bekam ich weiche Knie und mein Bein knickte weg. Ich hielt mich am Geländer fest, stützte mich ab, Schweiß lief mir aus allen Poren. Die Ströme um meine Fußsohlen waren röter als Blut, wie ein Bajonett zog mir die Sonne nach Osten gehende Wunden. Auf einmal sah ich meine vor Jahren verstorbene Schwester mit ihrem langen Zopf und ihren großen Augen; dann meinen Vater, in jungen Jahren und in westlichem Anzug, im Alter mit Mütze; ich kniff die Augen zu, aus dem Wirbel von Erinnerungen an Schwester und Vater stiegen noch zwei Onkel mütterlicherseits auf. Den älteren von beiden, der im Krieg geflohen war, hatte ich niemals getroffen, er versteckte sich hinter dem jüngeren, der als Kriegsverbrecher ins Netz gegangen war, wie in diesem Augenblick der Mond hinter der Sonne – und die Sonne wurde in diesem Augenblick zur großen Sphinx vor der Cheops-Pyramide, riss ihr blutrünstiges Maul auf und stellte ihre Frage: »Am Morgen geht es auf vier Beinen, am Mittag auf zwei Beinen und am Abend auf dreien – was ist das?« Ich wusste es: ein Mensch, ein Lebewesen, das, solange es voranschreitet, auf viele Rätsel wie dieses aus alter Zeit trifft, aber selbst wenn du falsch antwortest und wegen der falschen Antwort rettungslos verloren bist, wird die Sphinx der Sage dich dennoch nicht fressen. Dreht man es jedoch um, würde aus demselben Rätsel ein »Am Morgen geht es auf drei Beinen, am Mittag geht es auf zwei Beinen, am Abend auf vieren« – unmöglich. Ich war jetzt dreiundfünfzig Jahre alt, unmöglich, noch einmal »umzukehren und sich anders zu besinnen«, weder der liebe Gott noch die Kommunistische Partei erlaubten mir, hier und jetzt noch mal »umzukehren«.

Geschäfte mit der Unterwelt

Im schweren Schatten der Sonne gingen die Verstorbenen dahin wie Schnee; ich folgte ihnen über die dreihundert Meter lange Brücke, erreichte die vietnamesische Grenzstation Lào Cai. Als ich aus dem Gebäude herauskam, stand ich immer noch ein wenig neben mir. Ich ging die Treppe hinunter und Liu, mein Helfer aus der Unterwelt, kam direkt auf mich zu.

»Und?«, fragte er.

»Alles gut«, antwortete ich.

Es war das zweite Mal, dass ich diesen Grenzfluss überquerte. Von der Panik ein wenig erholt, suchte ich mit Liu ein Straßencafé für einen typisch vietnamesischen, gefilterten Eiskaffee auf. Ich schaute mich in alle Richtungen um, grub, ohne Zeit zu verlieren, aus den Tiefen meiner Reisetasche mehrere Bündel Renminbi[1] heraus und zählte sie sorgfältig durch. Liu nahm sie in Empfang und setzte das Zählen fort. Als das Geschäft dann augenscheinlich zu beider Zufriedenheit abgeschlossen war, sagte ich lachend: »In Ihrem Metier lässt sich wirklich leicht Geld verdienen.«

Liu sagte: »Ja, Scheiße, von wegen leicht. Von den vierzigtausend Yuan hier will der Dickwanst, der Sie über die Grenze gelassen hat, dreißigtausend, bleiben zehntausend, die gehen noch einmal durch zwei. Da kann man nichts machen, mein lieber Schlammbeißer, im Schlamm und im Wasser, da geht eins ins andere, und ein bisschen was braucht man ja auch zum Leben.«

»Dieser fette Kerl ist aber ganz schön gierig.«

»Er ist beim Staat und geht ein ziemliches Risiko ein.«

»Das Risiko, mich durchzulassen, kann doch unmöglich so groß sein?!«

»Nicht ganz so groß wie bei Drogen und Schmuggel.«

»Wow, das lässt der auch alles durch?«

»Mit Geld geht alles. Gib dem Dickwanst eine Million und er lässt dir jeden Mörder durch.«

»Und wenn was schiefgeht?«

»Wird er vermutlich auf einen anderen Posten versetzt, bekommt einen Vermerk, wird abserviert, schlimmstenfalls sitzt er ein Jahr im Knast. Aber wenn man über Nacht reich werden kann, ist das auch zwei Jahre Knast wert.«

»Gar nicht so schlecht die Korruption, Korruption macht mutig«, staunte ich anerkennend. »Der Vorsitzende Mao sagte, die Geschichte wird von mutigen Helden gemacht.«

»Ohne Korruption keine Freiheit«. Liu schaute auf, fixierte mich ein paar Sekunden und stopfte die zweimal gezählten Geldscheine in seine Armeetasche, »ich verstehe, was Sie meinen«.

Ich wurde unbeschreiblich traurig und fischte noch mal zweihundert Kuai für ihn heraus, doch Liu sagte rasch: »In der Unterwelt gelten Regeln der Unterwelt, bezahlt wird, was vereinbart ist.« Daraufhin stand ich auf und dankte ihm wie ein Gelehrter in früherer Zeit, ich verbeugte mich mit den Händen vor der Brust: »Den Dank für ein Leben kann niemand je geben.«

Liu sprang bestürzt auf: »Warum denn so ernsthaft! Tun Sie das nicht, mein Herr, beschämen Sie mich nicht.« Der vietnamesische Wirt, der das alles verfolgt hatte, kam unter seinem Sonnenschirm vor und murmelte etwas vor sich hin. Liu übersetzte für mich: »Der Chef ist sehr bewegt, er sagt, Ihre Verbeugung hat ausgesehen wie bei einer Lehmfigur im Konfuziustempel am Fluss Nanxi.«

Die Sonne erreichte allmählich den Zenit, trotz eines Gewitters in der vorigen Nacht war es wie in einem unsichtbaren Dampfkochtopf, ich hatte das Gefühl, mein ganzer Körper dünste den Geruch von gegartem Fleisch aus. Der vietnamesische Cafébesitzer rief uns mehrfach hinein, doch wir lehnten höflich ab. Dann überquerten wir den großen Platz, um in einem Telefonladen eine Handy-Karte zu kaufen. Liu verhandelte eine halbe Ewigkeit stotternd auf Vietnamesisch, doch der Verkäufer nutzte die Gelegenheit aus und wollte nur Handy und Telefonkarte zusammen verkaufen. So zückte ich dreihundert Yuan und erstand ein Nokia Version 5, so groß wie ein Entenei, auf dem Bildschirm erschien eine abstruse vietnamesische Umschrift. Diese Schrift hat angeblich erst eine Geschichte von gut hundert Jahren, französische Missionare haben sie nach der Aussprache der lokalen Urbevölkerung für französische Leser geschaffen, davor war Chinesisch die offizielle Schrift in Vietnam.

Mit meinem vietnamesischen Telefon rief ich Tienchi in Deutschland an, sie freute sich sehr und schrieb sich meine Nummer auf. Ich bat sie, schnellstmöglich den verantwortlichen Lektor beim S. Fischer Verlag Peter Sillem, meinen Übersetzer Su Qin und meinen New Yorker Agenten Peter Bernstein zu informieren. Tienchi sagte, das werde sie auf jeden Fall tun und wir sollten von nun an ständig in Kontakt bleiben. Mein zweiter Anruf galt Liu Wenxian in Taiwan, ich hatte aber kaum ein paar Sätze gesagt, schon war mein Guthaben aufgebraucht. Also kramte ich eben meine vier Handys aus China heraus, viermal das gleiche Nokia, ich nahm eins und simste einer Reihe von Leuten. Mittlerweile wurde man von der Hitze nahezu frittiert, der Boden schien wie kochendes Chili-Öl, überall quollen Blasen. Liu hockte unter dem Rand einer Treppe wie ein Stück Koks, aus dem schwarzer Rauch steigt. Zum Glück war der Grenzfluss noch in der Nähe und ich hatte noch ein schwaches Netz.

Ich sah Lius fragenden Blick und erklärte: »Mein offizielles Handy ist aus, die Batterie raus, vor zwei Tagen habe ich das letzte Mal damit bei der Inneren Sicherheit angerufen und nachdrücklich ein Gespräch beim Tee gefordert, was aber abgelehnt wurde. Die drei geheimen Handys nutze ich jeweils nur in eine Richtung.«

»Puh, Sie sind mir ja vielleicht so ein Meisterspion!«

»Wo gäb’s denn heute noch Spione?«

»Ich bin 1979 während des Chinesisch-Vietnamesischen Kriegs[2] geboren, mein Vater war Grenzsoldat und beim Verteidigungskampf im Laoshan-Gebirge dabei, da wurden eine ganze Menge vietnamesische Spione gefangen genommen. Die haben spioniert, Minen gelegt, gemordet und gebrandschatzt, die sind vor nichts zurückgeschreckt.«

»Alte Kamellen. Schätze, Ihr Vater war ebenfalls Spion, nur für China, und ist auch vor nichts zurückgeschreckt.«

»Als mein Vater aus der Armee kam, war der wechselhafte Chinesisch-Vietnamesische Krieg noch nicht zu Ende, aber mein Alter schaffte jede Menge Gewehre und Munition von seinen Kameraden nach Hause und verkaufte sie gut. Das hat Schule gemacht bei den Veteranen in den Grenzdörfern des Bezirks Wenshan, die Unterwelt hat im ganzen Land Wind davon bekommen und man machte höllisch viel Geld, es gab aber auch immer mehr Mordfälle, bis zuletzt die Regierung ebenfalls Wind davon bekam und Runderlass um Runderlass ausgab, an die tausend bewaffnete Polizisten durchforsteten im Umkreis Haus für Haus nach Waffen, am Ende kam es zu ausufernden Straßenkämpfen. Einen Tag und eine Nacht gab es in unserem Dorf Gefechte, sogar Flammenwerfer haben sie eingesetzt. Die Hälfte der erwachsenen Männer wurde erschossen, die andere Hälfte verschwand im Gefängnis, die Witwen mussten für die Familien sorgen.«

»Ist Ihr Vater auch erschossen worden?«

»Bei meinem Vater wurde ein Lendenwirbel getroffen, er saß dann im Rollstuhl.«

»Nicht schlecht, nicht schlecht, wie der Vater, so der Sohn.«

»Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mein Vater war zwar dann behindert, aber der hatte immer noch eine Power, dagegen kam ich nicht an.«

Der vietnamesische Reiseführer

Wir knabberten in einem fort an Wassermelonen, tranken Kokosnusssaft und zerkauten geschabtes Eis mit Saft, um unsere innere Hitze zu reduzieren, aber an den Mundwinkeln entstanden immer wieder neue große Hitzeblasen. Nach einer Weile fand Liu in der Umgebung des Platzes der Provinzregierung von Lào Cai einen inoffiziellen vietnamesischen Führer, der die Sprache Yunnans konnte.

»Herr Ruan, Herr Liao«, machte Liu uns bekannt, »aber der Einfachheit halber nur Ruan und Liao.«

Ruan saß auf einem in Chongqing produzierten chinesischen Motorrad der Marke Jialing River, Liu forderte mich auf, ihm zweihundert Yuan für seine Dienste zu geben, und Ruan schoss mit uns beiden, einer eng an den anderen gepresst, zum Bahnhof im Stadtzentrum, keine zehn Minuten und wir waren da. Die Zeit war gleichermaßen schnell rückwärts gerast, ich fand mich wieder Ende der 1970er Jahre, in einer Kreisstadt in meiner Heimat Sichuan, das Alltagsleben der Leute vor Ort spielte sich ganz und gar im Umkreis eines Bahnhofs wie in einem verblassten Farbfilm ab. Ein viereckiger Platz, gerade zwei Basketballfelder groß, rechter Hand die Straße aus der Stadt, linker Hand der Haupteingang des Bahnhofs, drei Stufen, drei Steinpfeiler, zwei Stockwerke. Ruan stellte sein Fahrzeug ab und brachte uns zum Fahrkartenverkauf. Es war Mittagszeit und der Fahrkartenschalter hatte geschlossen, worauf Ruan einen mordsmäßigen Aufstand machte und eine ältere, für vietnamesische Verhältnisse erstaunlich dicke Frau aufschreckte, die im Wind eines elektrischen Tischventilators vor sich hin döste. Ich überreichte wie verlangt zweihundert Yuan, sie fingerte aber nur ein Stück Papier heraus, kritzelte ein paar unleserliche Zeilen auf Vietnamesisch, dann berechnete sie die Fahrkarte. Ich zeigte mich etwas irritiert, Liu jedoch sagte immer wieder, »is’ okay, is’ okay, stell fürs Erste einfach dein Gepäck hier ab, Punkt acht solltest du wieder hier sein«.

Nach dem Mittagessen legte Liu seine Faust zum Gruß in die andere Hand und verabschiedete sich. Anschließend zeigte Ruan mir die Stadt, und obwohl dieses Lào Cai sich eine Provinzhauptstadt nennt, waren wir mit dem Motorrad in einer halben Stunde durch. Ruan war der festen Überzeugung, ich sei ein Spieler, und schleppte mich in ein Kasino in französischem Stil, das nur durch eine Wand vom Konfuziustempel getrennt war und von außen aussah wie eine Kirche, es gab ein Kreuz und eine Statue der Heiligen Mutter Maria, und überraschenderweise standen neben der angelehnten Eingangstür außerdem zwei Wachmänner mit Gewehr, deren Mützen und Uniformen angesichts der unglaublichen Hitze unglaublich akkurat waren. Ich reckte den Daumen nach oben, dennoch führten sie unbeirrt eine Leibesvisitation durch.

Ruan sagte: »Da drin sind lauter wichtige Kunden, die gewinnen oder verlieren in ein paar Stunden Millionen, deshalb hat die Sicherheit oberste Priorität.«

»Vietnamesische Dong[1]?«

»Renminbi.«

»So reich sind die?«

»Chinesen haben Geld, in Lào Cai gibt es an die hundert Kasinos in allen Größen, alles für euch.«

»Hey, aber auf beiden Seiten des Grenzübergangs gibt es doch Aufschriften ›Grenzübertritt zum Zwecke des Spielens streng verboten‹.«

»Die meisten Spieler kommen mit dem Schiff, wenn sie genug haben, fahren sie wieder zurück, die müssen nicht durch die Kontrolle.«

Ich wollte schon fast sagen, »im letzten Jahr bin ich auch noch mit dem Schiff gekommen«, aber dann sagte ich doch lieber: »Gehen wir rein!«

Ruan schüttelte den Kopf: »Ich kann nicht. Wir Einheimischen werden eingesperrt, wenn wir spielen.«

»Nur kiebitzen geht auch nicht?«

Kaum gefragt, streckte der Wachmann schon seine Arme aus, trennte Ruan von mir und ließ mich rein.

Drinnen war es wie im Kunstmuseum, die gewölbte Decke des Saals war bedeckt mit alten westlichen Ölgemälden. Wellen einer leichten Kühle trafen mich, wahnsinnig angenehm. Ich schaute mich um, auf einmal stand eine junge Frau neben mir, weiße Kleidung, kurzer Rock, und reichte mir ein Glas Mineralwasser mit Eis, sie sprach mit silberhellem Beijinger Akzent: »Mein Herr, hier entlang bitte.«

Ich wurde zu einer Service-Theke gebracht, ein Bediensteter mit schwarzer Fliege strahlte mich an: »Mein Herr, wie viele Nima wollen Sie eintauschen?«

»Was sind Nima?«

»Das sind die Jetons, bei uns heißen sie Nima.«

»Ist es möglich, dass ich mich erst einmal umsehe?«

»Ja, sicher. Ganz wie Sie möchten, mein Herr.«

Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht gespielt, selbst mit Mahjong hatte ich, der ich mit Sichuan aus einer Mahjong-Gegend kam, noch nie zu tun gehabt. Hingegen habe ich »Zhongzhong, der Spieler« geschrieben, dem ein alter Freund als Vorlage diente. In der Geschichte kontert der Kerl, nachdem er drei Tage und Nächte ununterbrochen gespielt hat, einmal damit, dass er nur um Geld spielt, aber ich um mein Leben. Jetzt ging mir der Satz wieder durch den Kopf, hätte ich die Grenzkontrolle nicht glücklich passiert, hätte ich dann noch einen Weg bis zum Ende gehen können? Mit solchen Gedanken schlenderte ich hin und her, kam an Dutzenden einarmiger Banditen vorbei, jeder einzelne Spieler war völlig absorbiert, von Zeit zu Zeit ein Rattern und Scheppern und ein großer Haufen Jetons pladderte aus dem Arsch eines tutenden einarmigen Banditen und löste einen regelrechten Veitstanz aus. Der größte Roulettetisch, an dem reihum einige Dutzend Leute spielten, stand genau in der Mitte der Halle. Natürlich gab es auch Pokerspieler mit unbewegtem Pokerface, in einem kleinen Raum hinter einer Glasscheibe wurde getrunken und es wurden Zigarren geraucht, Wolkenberge und Nebelschwaden, alles sah frei aus und gelöst, aber in einem Augenblick waren Hunderttausende gewonnen oder verloren.

Das Fräulein mit dem kurzen Rock klebte wieder an mir: »Mein Herr, wollen Sie Ihr Glück nicht versuchen? Richten Sie sich ruhig häuslich ein, Verpflegung und Übernachtung sind kostenlos.«

Ich machte eine Geste des Bedauerns: »Es tut mir sehr leid. Ich muss bald weiter nach Hanoi.«

»Wirklich? Nicht schlecht. Beim ersten Mal fremd, beim zweiten Mal vertraut, hier ist meine Visitenkarte, wenn Sie von Hanoi zurück sind, rufen Sie mich an, jederzeit, okay?«

Ich nickte zur Bestätigung, danach zog ich mich diskret zurück. Denn im ganzen Kasino war ich wohl der Einzige, der nirgends dazugehörte.

Draußen döste Ruan im Schatten, sein Kopf ruhte auf einer prallen Kokosnuss. Ich hockte mich ein paar Minuten dazu und triefte wieder aus allen Poren. Ruan wachte auf und war ganz überrascht: »Hast du nicht gespielt?«

»Nichts für mich.«

»Zu groß? Gehen wir in einen kleineren Laden.«

»Lass gut sein.«

»In Lào Cai gibt es Kasinos für jeden Geldbeutel, eine Million, hunderttausend, zehntausend, tausend, hundert, ganz nach Gusto.«

»Kein Interesse.«

»Und Mädels? Die Mädels bei uns hier sind bekannt für ihre Schönheit und Einfühlsamkeit, dabei sind sie billig.«

»Ebenfalls kein Interesse.«

»Nicht spielen, keine Nutten – bist du überhaupt ein Mann?«

Ich prustete los: »Na, und du?«

»Ich spiele und besuche die Nutten auf der anderen Seite des Flusses. Aber die Mädels von Hekou taugen nichts.«

»Inwiefern?«

Das verschlug Ruan erst einmal die Sprache. Erst nach einer halben Ewigkeit meinte er: »Wenn du mal mit einem Mädel von Lào Cai geschlafen hast, dann wirst du schon verstehen, inwiefern die Mädels von Hekou nichts taugen.«

Ruan setzte die Spritztour mit mir fort. Von der Provinzstadt Lào Cai aus ging es auf dem Motorrad gut zehn Minuten zum ein paar Dutzend Kilometer langen Grenzfluss, an die von China und Vietnam gemeinsam genutzte Mündung des Nanxi Flusses in den Roten Fluss, der eine klar, der andere trüb, verbanden sie sich in der Mündungsbucht. Und zwischen den hohen Wellen auf beiden Seiten des chinesisch-vietnamesischen Grenzübergangs fuhren als winzige Punkte illegale chinesische und vietnamesische Fähren, wobei die vietnamesischen Schiffer nach ihrer Gewohnheit mit den Füßen steuerten und ruderten und bei guter Laune von Zeit zu Zeit laut sangen. Sehr berührt von diesem Anblick sagte ich: »Vor zwei Jahren war ich auch auf einem solchen Boot, in Lào Cai und Shaba hatte ich fünf Tage meinen Spaß, dann kehrte ich zurück.«

Ruan lachte: »Und du hast dir keine vietnamesische Geliebte gesucht?«

Ich gedankenlos: »Ich hab nicht die entsprechenden Beziehungen.«

Auf einmal, kaum war das heraus, bog das Motorrad überraschend ab, wir verließen die Ufergegend, fuhren kreuz und quer durch enge Gassen und rasten zu einem Dorf vor der Stadt. An der Straße gab es jetzt keine hohen Gebäude mehr, die an uns vorüberziehenden Häuser und Läden waren maximal noch zwei Stockwerke hoch. Zu guter Letzt fuhren wir ein Stück parallel zu einem nur einen Meter breiten Eisenbahngleis, eines der Schmalspurgleise, wie es sie erst seit den Zeiten Mao Zedongs gab – damals, als ich mit acht Jahren meine Erfahrungen mit der Kulturrevolution machte, meine Eltern auf öffentlichen Versammlungen kritisiert und gebrandmarkt wurden, unser Zuhause von Roten Garden durchsucht und versiegelt wurde und ich auf der Straße verwahrloste, damals lief ich an ebensolchen Gleisen entlang, weiter und immer weiter, ohne zu wissen wohin. Weil sie so langsam fuhren, konnte man, wenn sich eine Lokomotive näherte, in der Regel immer noch davonhuschen wie eine Antilope. Später, herangewachsen, streunte ich nicht mehr, mein Herz jedoch blieb ein Vagabund im Land meiner Vorfahren, selbst als ich eine Familie gründete bzw. im Gefängnis saß, blieb das Herz dem Vagabundieren treu. Bis ich nun im fortgeschrittenen Alter die Heimat ganz verlassen musste.

Mit dem Wind umwehte die Erinnerung mein Gesicht. Am Vortag hatte ich in Kunming sehr früh einen Fernbus bestiegen, mein Sitznachbar, ein Mann aus Mengzi mit einer Gesichtsfarbe wie Zigarettenasche, erzählte mir, dass in den 70er, 80er Jahren, als der wechselhafte Krieg zwischen China und Vietnam sich in die Länge zog, auf beiden Seiten des Grenzflusses alles voll Minen und Scharfschützen war, niemand wagte sich da auch nur einen Schritt hinein; ungefähr zur Zeit des Massakers am 4. Juni 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Beijing galt für eine Weile erneut »Höchste Alarmbereitschaft«. Erst Mitte, Ende der 90er Jahre, China und Vietnam hatten sich mittlerweile wirtschaftlich entwickelt, wurde die Grenze zwischen den beiden Staaten wie die Hosentaschen der korrupten Elemente Tag für Tag durchlässiger. In diesem über ein halbes Jahrhundert durch Kriege vergewaltigten Vietnam waren, genau wie in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, zu viele Männer gefallen und es gab einen Überschuss an Frauen, weswegen, um dem Land wieder Auftrieb zu geben, alle Regierungsebenen unter dem offiziellen sozialistischen Deckmantel stillschweigend bei Ausländern Glücksspiel und Prostitution duldeten.

»Wenn dich ein Dutzend Motorräder einkreist, auf keinen Fall Panik.«

»Eine Rockerbande?«

»Könnte man meinen. Bis sie die Helme abnehmen, das lange Haar hin und her werfen und dich anlächeln, dann begreifst du, du stehst vor der besten One-Night-Stand-Truppe der Welt. ›Komm mit mir.‹ Sie überbieten einander im Flirten und Kokettieren, da wird jeder schwach.«

»Das ist ja fast wie die Verführung durch reizende Schönheit im alten Shanghai?«

»Woher sollten die von solchen Spielereien was verstehen. Verhandle direkt, nachher gib, was du schuldig bist. Der Ruf der vietnamesischen Prostituierten war von den französischen Truppen über die Amis bis heute immer nur der beste.«

Unwillkürlich schnalzte ich mit der Zunge und schmeckte nach, in der Hose regte sich was. Doch genau in diesem Augenblick hielt Ruans Motorrad an einem Bambushaus mitten in einem Palmenhain, er pfiff auf zwei Fingern, der Besitzer streckte seinen Kopf heraus, er war dürr wie ein Geist. Auf seinen herzlichen Ruf hin ließen wir uns nieder und kippten einige Schlucke Pfefferminztee in uns hinein. Ich wiederholte aus der Erinnerung, was ich schon alles so gehört hatte, und Ruan bekräftigte: »Diese Motorradbräute sind absolut ein echt einheimisches Phänomen, hier im Haus gibt es zwei, willst du es mal probieren?« Damit rief er zwei Worte auf Vietnamesisch, und es kamen tatsächlich zwei junge Frauen mit langem, wehendem Haar hinter einer Bambuswand hervor.

Figur und Gesicht waren überragend, nur ihre Nasen waren ziemlich flach. Die beiden hockten sich neben mich, gefügig wie zahme Katzen, und schälten behutsam eine Mango.

Ruan sagte: »Für ein Verlobungsgeld von zwanzigtausend Yuan kannst du eine von den beiden nach China mitnehmen.«

Auf heißen Kohlen sitzend rang ich mir ein bitteres Lächeln ab: »Darüber reden wir, wenn ich aus Hanoi zurück bin.«

»Sie könnten dich auch nach Hanoi begleiten, kostenlose Reiseführer.«

Ich war in der Zwickmühle und wurde puterrot, hier half nur noch lügen: »Ich bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Tut mir leid.«

»Gibt es in China nicht Familienplanung?«

»Ist lockerer geworden. Vor zwei Jahren war eine zweite Schwangerschaft schon heimlich möglich.«

Verlegenheit machte sich breit, nicht einmal von der Mango schmeckte ich noch etwas. Das alles war mir ausgesprochen unangenehm, ich ließ zweihundert Yuan als Trinkgeld liegen, stand auf und verabschiedete mich. Ruan brummte vor sich hin und brachte mich ziemlich unwillig zum Bahnhof zurück.

»So was von Sturkopf«, seufzte er wieder und wieder, »die eine hält man sich hier, die andere dort muss es ja nicht wissen, zwanzigtausend Yuan im Jahr, und wenn man ruft, ist sie da.«

Ich stand da wie ein Stoffel, der Angst bekommen hat vor der eigenen Courage, antwortete »hm, hm« und notierte mir gewissenhaft Ruans Telefonnummer: »Vielen Dank. Wir sehen uns in ein paar Tagen.«

»Passt, passt. Wenn du rufst, bin auch ich da.«

Zugreise in die Vergangenheit

Während ich Ruan nachschaute, atmete ich auf. Es war erst kurz nach vier, ich suchte mir in der Nähe ein Café, um was Kaltes zu trinken, und setzte mich zur Straße hin. Mein Bauch war noch nie mit so viel kaltem Wasser gefüllt worden, aber ich musste nicht ein einziges Mal auf die Toilette, alles verdunstete als Schweiß. Die Vietnamesen hingegen, die sich unter den Dächern genauso langsam bewegten wie in der prallen Sonne und auf dem Kopf Kokosnussschalen als Hüte trugen, waren ausgemergelt wie Eisen und schwitzten nicht die Spur, genau wie die geheimnisvollen Ureinwohner, die Gauguin auf Tahiti gemalt hat. »Auf der anderen Seite der Flussmündung sind die Häuser fünfmal so hoch wie hier, Menschen gibt es zehnmal so viele«, flüsterte ich. Die Sonne neigte sich gen Westen, die Baumschatten wurden immer länger und länger, Spatzen begannen zu tschilpen, rechts von mir kam Frau um Frau mit bepackter Tragestange auf der Schulter herbei, und auf beiden Seiten der Straße nahm über Dutzende von Metern ein Markt Gestalt an. Ich erhob mich und bummelte umher, lebende Fische, Obst, Schweinefleisch und alle Arten von natürlichen Gewürzen, doch ohne Frage noch natürlicher als alles andere waren die Bauersfrauen, die dich alle, ganz gleich, ob sie etwas verkaufen wollten oder nicht, naiv anlachten. Ich kaufte eine rote Drachenfrucht, die in chinesischen Supermärkten sehr teuer ist; dann hockte ich mich hin und kaute Betelnuss, die Leute von hier konnten einige Stunden so hocken und kauen, mir taten schon nach gut zehn Minuten die Kiefer und Waden gleichzeitig weh, ich konnte nicht anders, ich musste mich aufrichten mit meinem leuchtend roten Mund. Ein paar kleine Kinder mit nacktem Oberkörper trugen ihre Hüte aus Kokosnussschalen mit der Öffnung nach oben auf dem Kopf, in den Hüten türmten sich französische Baguettes, jede Stange mindestens dreißig Zentimeter lang, ich kaufte eine für fünf Yuan, und obwohl ich mit höchstem Genuss daran kaute, waren am nächsten Morgen bei der Ankunft in Hanoi immer noch zehn Zentimeter übrig.

Gegen halb sieben begab ich mich zum Bahnhof, die Wartehalle war nicht halb so groß wie die Empfangssalons korrupter Funktionäre in China und schon jetzt überfüllt mit vor sich hin dösenden Reisenden. Ein Deckenventilator drehte sich über den Köpfen, und als ich einen Augenblick dagestanden und gerade keine Idee hatte, was ich tun sollte, tippte ein älterer Mann mich an, zog ein chinesisches Taschenschach aus der Tasche und nach kurzem Zögern hockte ich mich auf den Boden, begann mit dem älteren Herrn zu spielen und war, weil ich jahrelang nicht gespielt hatte, prompt schon nach wenigen Minuten vernichtend geschlagen; der Alte streckte fünf Finger aus und ich übergab ihm taktvoll fünf Yuan; der Alte schüttelte den Kopf. »Doch nicht fünfzig?«, jetzt schüttelte auch ich energisch den Kopf. Die Zuschauer brachen in schallendes Gelächter aus und der Alte musste wohl oder übel das Geschäft akzeptieren. Ich drängelte mich zur Tür hinaus und ließ mich auf den Steinstufen nieder; als die Sonne im Westen unterging, kamen Sterne und Mond heraus. Auf einmal wurde es im Bahnhof immer lauter, eine Lokomotive nahm schnaubend und wiehernd wie ein altes Schlachtross den Betrieb auf. Ich kam hoch, der Fahrkartenschalter war jetzt offen, Leute standen in einer um mehrere lange Bänke gewundenen Schlange an. Ich schaute mich gerade in alle Richtungen um, als aus der dichten Masse von Köpfen eine dicke Dame als meine Retterin auftauchte, im Gefolge zwei Männer und zwei Frauen, alle vollbepackt und nach Luft ringend. Ich schloss mich sofort an, gemeinsam drängten wir uns vor bis zur Fahrkartenkontrolle. Die dicke Dame schlug dröhnend gegen das Eisentor, ein Polizist machte es daraufhin auf und nahm alle, die ihr auf dem Fuß folgten, mit einem Raubvogelblick ins Visier. Die dicke Dame lächelte, wir gingen im Gänsemarsch durch, die Reihe kam an mich, der Polizist rief mit strenger Stimme »Halt!« und gab mir zu verstehen, ich solle Papiere und Fahrkarte vorzeigen. Die dicke Dame drehte sich um und griff sich im Strohkorb des vordersten Händlers wortlos ein stattliches Huhn und steckte es ihm zu – diese in ihrer unverfrorenen Unverblümtheit primitive Bestechung löste bei den anderen Reisenden zischenden und fauchenden Protest aus, doch der Polizist, das Huhn in der einen, den Elektroknüppel in der anderen Hand, erhob seine Stimme wie eine Fanfare und ließ eine wahre Schimpfkanonade los.

Verglichen mit den elektrifizierten chinesischen Zugmaschinen, die Tag für Tag und Monat für Monat modernisiert wurden, nahmen sich die vietnamesischen Dampfloks regelrecht putzig aus, wie bunt bemalte Bauklötzchen aus der Kindheit. Der Mond kurvte wie ein Betrunkener um tief hängende Wolken und Bananenstauden herum und wir trieben auf einem endlosen Bahnsteig unter freiem Himmel umher, bis ich vor Erschöpfung fast schlappmachte, da endlich wurde angeordnet, dass der von hinten gesehen zweite Wagen bestiegen werden sollte. Wie der Polizist hielten auch Zugführer und Zugbetreuer stattliche Hühner in den Händen. Die dicke Dame nahm es mit der Hintertür peinlich genau: vorzeitig die Leute in den Zug zu verabschieden, zählte nicht, noch waren die Liegen festzulegen. Als Ergebnis der Beratung mit dem Zugbetreuer wurden fünf nirgends zuzuordnende Subjekte in das Abteil neben dem Klo gesteckt, sechs Kojen in zwei Reihen, die untere jeweils direkt über dem Boden, die obere direkt unter der Decke und die mittlere eine Art Hundehöhle. Ich verabschiedete mich artig von der dicken Dame, zwängte mich in die Hundehöhle und zahlte sofort den Preis für alle meine Sünden. In China war ich von normaler Statur, ich hatte nicht erwartet, dass ich, kaum aus dem Land, als korpulent zu gelten hatte.

Nach dem Verständnis offizieller chinesischer Rechtsbegriffe waren meine vier Mitreisenden »illegale Händler«. Das Staatsgebiet von Vietnam ist schmal und langgezogen, auf der Landkarte sieht es nach kaum mehr aus als einer Eisenbahnlinie, die sich von Norden nach Süden windet. Und das war nun Vietnams Version von Deng Xiaopings[1] klassischem Spruch: »Lasst einen Teil der Menschen zuerst reich werden«, in den Bergen lebt man von den Bergen, am Wasser lebt man vom Wasser und an der Eisenbahn lebt man von der Eisenbahn, und indem gleich und gleich sich gern gesellt, handelt man offiziell mit Geflügel und regionalen Produkten, verdient Geld über den Mehrwert zwischen dem Einkauf hier und dem Verkauf dort, insgeheim allerdings macht man mit Schmuggel noch seine Geschäfte. Damals wusste ich davon natürlich nichts, als der Zug dröhnend loszurattern begann, war alles am Tuscheln, Rauchen und Obstfuttern. Ein junges Pärchen begann zu flirten, zwängte sich zu zweit in eine Koje, die mir allein und im Liegen schon widerlich eng war, und ließ sogar noch einen Spaltbreit frei, durch den ein endlos schmatzendes Geknutsche ans Ohr drang. Ein etwas Älterer war seriöser, er sah hoch und streckte mir ein Stück Obst entgegen, während die Zeit an uns vorbeiflog, doch ich winkte dankend ab. Auf Reisen war es wichtig, auf der Hut zu bleiben.

Das Fenster war halb geöffnet, der laue Nachtwind flatterte und von einem warmen Lüftchen umschmeichelt versank ich allmählich in Schlaf; der Spielzeugwaggon verwandelte sich in ein Wiesel, das, sich von Abschnitt zu Abschnitt festbeißend, die Schienen entlang Reißaus nahm. Die Reisenden im Bauch des Wiesels waren vollkommen lethargisch, am liebsten wären sie durch die Poren hinaus an die frische Luft gekommen. Ich selbst wurde durch den Darm ausgeschieden, klammerte mich an den Schwanz des Wiesels und kletterte Zentimeter für Zentimeter bis auf seinen Rücken. Der flaumbedeckte Waggon befand sich unter meinen Schenkeln, ich presste sie so fest zusammen wie möglich, bis die Beine nicht mehr mitmachten.

Ich wusste im Traum, das war Kalziummangel, ich bekam einen Wadenkrampf und fiel herunter. Im gleichen Augenblick verschwand der Wieselzug in der Ferne, nur Gleisbett und Schienen flohen weiter dahin, vom Boden weg ging es flugs in den Himmel, Zeilen aus dem zwanzig Jahre alten Gedicht »Tote Stadt« tauchten wieder auf: »Ich pendle im Spielzeugzug zwischen Klinik und Grab. Reisende steigen ein, steigen aus für alle Ewigkeit. Abwesende Gesichter. Nicht zu trennen Menschen und Leichen. Aus ihren Hirnen gemachte Arznei gegen Somniloquie wird auf den Bahnhöfen verkauft, ich bin Zeuge.«

In den 1980er Jahren, der Tauwetter-Periode Chinas, fuhr ich in einem solchen Bummelzug, sehnte mich nach einem uneingeschränkten Vagabundenleben und schrieb mit den Füßen epochemachende Epen wie Allen Ginsbergs »Howl«, Jack Kerouacs »On the Road« und Bob Dylans »Blowin’ in the Wind«. Ich war fasziniert von Drogen, Homosexualität und radikaler Anarchie, auch wenn man damals in China nirgendwo Drogen, Homosexualität oder Anarchie finden konnte …

In meinem »Landesverräter«, der weite Kreise zog, schrieb ich:

Nach der Befreiung vom Geist Mao Zedongs erlebte China in Kunst und Literatur eine Tauwetterperiode; wie auch die Sowjetunion in den 1950er Jahren nach der Befreiung vom Geist Stalins in Kunst und Literatur eine Tauwetterperiode erlebte. Solschenizyn, der große Autor des Archipel Gulag, wurde damals durch die Veröffentlichung seiner Novelle »Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch«, in der er das Leben in einem Arbeitslager dokumentierte, in der Zeitschrift Neue Welt (Nowy Mir) über Nacht berühmt; in China waren es zahllose Dichter und Autoren, die auf solche Weise über Nacht berühmt wurden.

Ich veröffentlichte im Alter von sechsundzwanzig in der Beijinger Zeitschrift für Dichtung (Shikan) »Das große Becken« und war auf einen Schlag in aller Munde, allerdings eigentlich recht spät; Gu Cheng, ein Dichter der Obskuren Lyrik, der sich später nach Neuseeland absetzte und auf der Waiheke-Insel den Freitod suchte, war keine zwanzig, als er mit einem Schlag schon in aller Munde war. Das von Rostflecken bedeckte Tor des Landes war einen Spalt weit aufgegangen, es ließ einen Lufthauch herein, und die hinter den Mauern abgeschottete Landschaft war im Handumdrehn grün. Wie auch die rote Ideologie der Menschen. Der neue König Deng Xiaoping hatte dem alten König mit einer Palastrevolution das letzte Geleit gegeben und die Massen jubelten über den Beginn einer neuen Politik, und obwohl das Morden weiterging, obwohl die politische Verfolgung weiterging und Wei Jingsheng[[2]], Xu Wenli[[3]] und Liu Qing, die Helden der Mauer der Demokratie am Xidan[[4]], zu schweren Strafen verurteilt wurden, trat der gesellschaftliche Mainstream in einen bislang beispiellosen Traum von politischer Erneuerung ein.

Dichter und Schriftsteller, die ihre Werke selbst auf minderwertiger Papierkohle veröffentlichen konnten, stiegen in einer Zeit ohne Handy und Internet zum Ersatzstoff für politische Erneuerung auf, jede Veröffentlichung war eine Ejakulation von Geist, die eine gigantische Menge von Lesern anzog. Vor dem Hintergrund materiellen Mangels und geistiger Stimulation nutzte auch die berühmte taiwanische Sängerin Teresa Teng[[5]] geschickt die Gunst der Stunde und betäubte mit zielsicherer Gefälligkeit und Erotik wie mit einem Betäubungsgewehr das ganze nach-maoistische China; »Der Ostwind weht, die Kriegstrommel schlägt« und ähnlich blutrünstige rote Lieder wurden ausrangiert, die Völker der Welt sangen nun die weichlich-verbotenen Lieder aus dem Feindesland, »Nach dem Abschied heute Nacht, wann kehrst Du wieder« oder »Die Blumen am Wegesrand«.

Ich hingegen stieß während des volksweiten frühlingshaften Erneuerungstraums zufällig auf Bob Dylan, als ich das Kurzwellenradio nach westlichen »Feindsendern« durchsuchte – ich weiß nicht mehr genau, ob es Voice of America oder die BBC war –, hörte ich heimlich »Blowin’ in the Wind«:

How many roads must a man walk down

Before you call him a man

Yes, ’n’ how many times must a man look up

Before he can see the sky

Yes, ’n’ how many ears must one man have

Before he can hear people cry

Yes, ’n’ how many deaths will it take till he knows

That too many people have died

The answer, my friend, is blowin’ in the wind

Im immer wieder abbrechenden Gesang erstarrte ich, wurde mir bewusst, wie bemitleidenswert ich war, wie bemitleidenswert ganze Generationen meiner Landsleute waren. Ich sehnte mich danach, durch die Welt zu ziehen, zu suchen, Außergewöhnliches zu erleben, um die wahre Bedeutung des Lebens zu erfahren, aber obwohl die gesellschaftliche Situation sich entspannt hatte, hatte sich am System der Wohnsitzkontrolle nichts geändert, in eine andere Gegend umzuziehen, war schwieriger als in den Himmel zu kommen.

Der Freiheitsimpuls, im Mutterleib angelegt, in der Kindheit gekeimt, in der Jugend durch die »Beat Generation« wachgerufen, ließ mich unablässig gegen die impotente Parteistaatskultur rebellieren, und weil ich in der Wirklichkeit an keine Drogen herankam, tat ich in meinen Gedichten so, als sei ich auf Droge: »Ich bin eine leere Stadt, versunken in einer anderen leeren Stadt, die Welt ist groß, ich bin das Zimmer, das jede Nacht vor Verzweiflung lacht.« Da ich eine Untergrundzeitschrift für Lyrik herausgab und mich herumprügelte, wurde ich viele Male von der Polizei mitgenommen, aber damals stand selbst sie unter dem latenten Einfluss des Zeitgeschmacks: Man schätzte Dichter. Selbst wenn sie Order hatten, die Wohnung zu durchsuchen oder Vernehmungen durchzuführen, geschah das in freundlicher Atmosphäre.

Nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens allerdings war alles anders …

»Aufwachen. Aufwachen!« Jemand stieß mich an. Unwillig erwachte ich, unwillig kehrte ich aus meinen Erinnerungsträumen zurück. Würde ich mich in diesem Loch von einem Mittelbett allerdings umdrehen, würde ich mit Sicherheit rausfallen. Weil das Anstoßen aber nicht aufhören wollte, machte ich die Augen auf – es war die Fahrkartenkontrolle.

Ich hatte keine Fahrkarte, niemand in diesem Abteil hatte eine Fahrkarte, wir kramten jeweils das Papier heraus, das die dicke Dame uns ausgestellt hatte, und nachdem ein Zugpolizist das überflogen hatte, zeigte er geradewegs auf die Taschen und Säcke der Händler, die allesamt oben im leeren Bett steckten. Der Polizist stieß mit seinem Stock dagegen und alles rauschte herunter. Er zerrte Stück um Stück heraus und inspizierte es, lebende Hühner und Enten, kostbare Heilkräuter, Zigaretten aus Yunnan und ein Beutel, zum Bersten gefüllt wie ein Ballon, er riss ihn auf und der exotische Geruch von Hanfblättern schlug uns entgegen. Ich hatte gehört, dass in Holland Haschisch legal ist, in Vietnam und China ist es Schmuggelware, das Vorgehen der Polizei beim Ausstellen der Geldstrafe war jedoch nicht viel anders als das der dicken Dame, er schrieb ein paar informelle Zeilen und kassierte die Hanfblätter. Offenbar machte man das so in Vietnam. Jetzt kam die Reihe an mich, Reisepass und handgeschriebene Fahrkarte waren bereits in den Händen der Polizei, sie redeten eine ganze Weile miteinander etwas, wovon ich kein Wort verstand, dann wurde ich zum Speisewagen gebracht, wo der Koch als Übersetzer fungieren sollte. Ein Polizist sagte zuerst, die Fahrkarte sei nicht regulär, dann, das Visum sei gefälscht, schließlich, ich hätte mich verdächtig benommen – das lief ganz klar auf eine Erpressung hinaus. Rechtfertigungsversuche wären sinnlos gewesen, ich packte hundert Yuan aus, der Polizist tobte, beschuldigte mich, seine »Würde zu beleidigen«; daraufhin legte ich noch mal hundert drauf, der Polizist tobte noch mehr und tat, als wolle er zuschlagen; schließlich knallte ich fünfhundert auf den Tisch, aschgrau im Gesicht setzte ich alles auf eine Karte.

Mit Wut im Bauch kehrte ich schließlich in das Abteil zurück und wir – ich war jetzt Leidensgenosse der »illegalen Händler« – machten unseren Gefühlen in einem Gemisch aus chinesischen und vietnamesischen Dialekten fluchend und schimpfend Luft, positive Gefühle beim Einsteigen, nostalgische Erinnerungen an die 80er Jahre – alles war wie weggewischt. Jetzt nahm ich ihre Früchte gern an, Pfirsich, Apfel, Litschi, Mango, Betelnuss, von allem probierte ich und musste anschließend, peinlich genug, dreimal aufs Klo rennen. Beim letzten Mal lief es nur so aus mir heraus, als der Zugbegleiter auch noch krachend an die Tür schlug: Wir waren kurz vor der Einfahrt in einen Bahnhof, und das war genau die gleiche Scheiße wie in China, vor der Einfahrt des Zuges schließen die Zugbegleiter die Türen ab, ob du fertig bist oder nicht, du musst dir den Hintern abwischen und in die Gänge kommen, sonst tritt dir der Zugbegleiter die Tür ein.

So langsam dieser Zug ohnehin schon fuhr, wurde er immer noch langsamer, manchmal war er kaum schneller als ein Fahrrad, manchmal hielt er pro Stunde zigmal an irgendwelchen verfurzten Haltestationen. Wenn Fahrgäste ein- und ausstiegen, war das wie ein Hofgang im Gefängnis: frische Luft! Etwa um drei Uhr morgens bedeuteten die Händler mir mit Händen und Füßen, dass wir bald in Hanoi sein würden, ich packte hastig zusammen, musste aber feststellen, dass wir weiterhin dauernd hielten und Hanoi kam und kam nicht. Bei einem Halt war es drinnen wie draußen stockfinster und ich dachte schon, das ist nun endgültig die Pampa, aber als ich genauer hinsah, war da doch wieder eine kleine Station.

Tagesanbruch in Hanoi

Früh morgens um Viertel nach vier, aus der Ferne hörte man einen Hahnenschrei, war da schließlich ein lautes schleifendes Geräusch, uns alle riss es synchron vor und wieder zurück, Hanoi, die große Hauptstadt des vietnamesischen Volkes, war endlich erreicht, schlicht und schmucklos kam sie daher, ein paar trübe Lichter mehr als in Lào Cai und an anderen Stationen, das war alles. Die »illegalen Händler« winkten zum Abschied, dann ging es für sie weiter in den Süden, noch einen Tag und eine Nacht, bis dieser Zug endlich die größte Stadt am südlichsten Ende erreichen würde, die Stadt, die nach dem Gründer der Kommunistischen Partei Vietnams Ho Chi Minh benannt ist (mit altem Namen Saigon) – ein von Luxusleben geprägter alter Kolonialhafen, von dem es hieß, in seinem fremdländischen französischen Lebensstil ähnele er dem Shanghaier Bund zur Zeit der chinesischen Republik, die Preise waren dabei doppelt so hoch wie im Norden.

Ich meinerseits war fix und fertig, schulterte mein Gepäck und stolperte im Zickzack durch den Menschenstrom über den Bahnsteig unter freiem Himmel. Der Mond ging im Westen unter, es war noch nicht hell, mehrere Durchgänge der Fahrkartenkontrolle standen weit offen, vor und hinter dem Eisengitter wimmelte es von Leuten, die lauthals schreiend Kunden zu requirieren versuchten. Ich war noch nicht aus dem Bahnhof raus, da streckten sich mir aus dem Schatten zahllose Hände entgegen, ich wurde am Arm gepackt, ratsch, der kurze Ärmel meines T-Shirts war zerrissen, ein Fetzen hing herab, ein Stück blanke Brust war zu sehen, ich ging in die Luft, tobte mit geballter Faust und die gierigen Pranken zogen sich vorübergehend zurück.

Aber es war unausweichlich, dass ich irgendwann in irgendeine Falle tappen würde, wer hatte mir auch gesagt, ich solle in der Fremde umherziehen, wo ich nicht einmal die Sprache verstand. Wie Genosse Lenin geprahlt hatte, mit Hilfe der vertrauten Melodie der »Internationalen« Parteigenossen zu finden, war ebenfalls unmöglich. Ich stieß also wie ein Keiler Kopf nach vorn durch den mehrreihigen Wall von Werbern und rannte zu einem Parkplatz gut zehn Meter außerhalb, wo ich dann auch tatsächlich, noch bevor ich wieder sicheren Boden unter den Füßen hatte, von den nächsten »Guerillas«, die schon auf der Lauer lagen, bei lebendigem Leib zusammen mit meinem Gepäck energisch in ein Taxi, nein, in ein inoffizielles Gefährt ohne Lizenz gepackt wurde. Die Autotür war noch nicht zu, da startete der Motor bereits mit einem lauten Knall. Der Fahrer, eine Hand am Lenkrad, streckte die andere aus dem Fenster und pflückte das fingierte Taxischild vom Dach. Dieselrauch stieg auf und vermischte sich mit starkem Uringestank, ich kurbelte das Fenster runter, unterdrückte mit Mühe den Brechreiz, zog aus der Hosentasche eine Adresse und gab sie dem Fahrer, nur die drei Schriftzeichen »Huan Jian Hu«, unter dem Chinesischen noch die vietnamesische Schrift, von der Landkarte abgeschrieben, dieser berühmte Hoan-Kiem-See war der einzige Platz in Hanoi, den ich kannte.

In inoffiziellen Taxis in China handelt man die Preise selbst aus; was man verhandelt, gilt. Bei inoffiziellen Taxis in Vietnam hätte ich Ähnliches erwartet, schließlich lernte der Lehrling Vietnam auch sonst jeden Zug und jede Bewegung von politischer Straffung bis zur wirtschaftlichen Entspannung von seinem Meister China. Niemals hätte ich gedacht, dass ein inoffizielles Taxi in Vietnam die Unverfrorenheit besitzen würde, ganz offen ein Taxameter zu verwenden, das unglaubliche Sprünge machte, es konnte einem angst und bange werden. Die Zahlenwerte beim vietnamesischen Dong sind gigantisch, 350000 entsprechen einhundert Renminbi, weshalb die Zahlenreihe auf dem Taxameter von Minute zu Minute, von Sekunde zu Sekunde länger wurde, eine ins Astronomische gehende Zahl. Ich konnte nicht mehr wegsehen, zugleich war mein Hirn leer, der Schweiß triefte in Strömen, mir qualmte der kahle Kopf, eine fiktive Stimme am Ohr wiederholte wieder und wieder: »Wie viel wird das noch, wie viel wird das noch? Reicht das Geld, reicht das Geld?« Irgendwann waren wir dann am Hoan-Kiem-See, der Wagen war im Nu noch zweimal im Kreis gefahren und der Fahrer drehte sich zu mir um, ich verstand nicht, was er sagte, aber mir war klar, was er meinte. Ich rief »Hallo« und »Jaja«, und der Wagen blieb an der Einmündung irgendeiner Nebenstraße stehen.

Ergebnis der Umrechnung, ich zahlte 220 Renminbi, der Fahrer wollte eigentlich 250, doch ich rümpfte die Nase und machte mit der Hand ein paar schnelle Kreise, womit ich ihm bedeutete, dass ich die Kosten für die unnötigen Umwege abzog.

Der Hoan-Kiem-See ist unglaublich faszinierend, er gleicht einem Phönixauge, im Sonnenlicht schimmern seine kristallenen Wellen, und das mitten im Bauch von Hanoi; ein kilometerweiter See mit den verschiedensten Vögeln und Fischen, das Ufer mit seinem lückenlosen Baumschatten ist die traditionelle Sommerfrische der Einheimischen, ein wahres Paradies. Es war inzwischen fünf Uhr früh vorbei und noch immer bummelten eine Menge Leute mit bloßen Armen umher oder saßen trinkend auf dem Boden, der Mond tastete sich gemeinsam mit dem spärlichen Licht der Stadt in diesem Augenblick von einem Strommast am anderen Ufer über die Seefläche herüber und gab den Schattenrissen von Menschen, Bäumen und streunenden Hunden etwas Sentimentales und Träumerisches. Ich stand eine Weile da und konnte mir recht gut vorstellen, wie sich ganz Hanoi um diesen See herum konzentrierte, besser gesagt, wie es wegen dieses Sees allmählich entstanden ist. Rundum gab es jahrhundertealte Altertümer, in der Seemitte Tháp Rùa, den Schildkrötenturm, der wie ein Geist emporragt und der angeblich noch mit dem frühesten vietnamesischen Herrscher zu tun hat. Ich gähnte, mein Gepäck wurde schwerer und schwerer, eigentlich hatte ich ja schon immer mal ein richtiger Vagabund sein und mein Lager auf dem Boden aufschlagen wollen, aber jetzt fühlte ich mich doch nicht sicher genug. Deshalb drehte ich um, ging über die Straße und in eine Nebenstraße hinein. In völliger Stille lief ich acht Minuten dahin, bis ich ein Hotel mit schmaler Front sah, in dem ich niemals solchen Glanz erwartet hätte. Hinter der Rezeption befanden sich mindestens fünf Wanduhren mit jeweils verschiedenen Uhrzeiten der Welt. Und unter diesen Weltzeiten erwartete mich eine vage lächelnde junge Frau mit einem Schwall Englisch, ich schüttelte den Kopf; sie reichte mir ein englisches Formular, das ich nicht auszufüllen wusste, ich drehte es um und schrieb eine 100 mit einem Fragezeichen. Sie sagte NO und schrieb unter die 100 eine 500 mit einem Ausrufezeichen. Ich sagte NO.

Draußen ging ich weiter, nach fünfzehn Minuten betrat ich erneut ein Hotel, die Verhandlung verlief gleich, es waren immer noch 500, ich sagte NO. Draußen machte ich mich wieder auf den Weg, dabei fielen mir schon die Augenlider zu. Dazu verlief ich mich noch, das heißt, von Verlaufen konnte eigentlich keine Rede sein, denn ich wusste ja von Anfang an nicht, wo es lang ging. Ich war in den Straßen und Gassen im Kreis gelaufen und hatte das Gefühl, all diese endlosen alten Häuser mit Wimpern überall, ein Augenlid über dem anderen, wickelten den Hoan-Kiem-See ein. Nachdem ich noch mal eine Weile gelaufen war, wurde es hell, ich sagte zu mir selbst, dann eben 500, die Gesundheit geht vor. Doch ausgerechnet das nächste Hotel stand nun im ehemaligen Wohnviertel der französischen Kolonialisten, First Class, und als ich schweren Herzens eine 500 schrieb, ohne Fragezeichen, schrieb das Fräulein an der Rezeption unter die 500 eine 1000, ohne Ausrufezeichen.

Ich hätte beinahe geschrien. Aber ich durfte nicht schreien. Also wieder hinaus und weiter. Die ersten Sonnenstrahlen tauchten an den höchsten Dachvorsprüngen auf, ein paar Tupfen, wie Goldfische auf der Hand Gottes. Plötzlich öffnete sich um die Ecke ein Torspalt, eine schwarze Katze schlüpfte hinein und ich hinterher. Den gut zehn Meter langen Gang, die Wände auf beiden Seiten wie von Intarsien mit Ölgemälden bedeckt, ging ich bis zum Ende durch und entdeckte dort einen knapp halben Meter hohen Tresen, hinter den sich ein junger Kerl zurückgezogen hatte. Ich reckte den Hals hinein, griff mir, ohne zu fragen, ein Stück Papier, zeichnete darauf eine 100, jede Ziffer groß wie ein Gänseei. Der junge Kerl machte Augen groß wie Hühnereier und nach drei Sekunden, Gott, nickte er tatsächlich!

Es war ein altes, traditionell vietnamesisches Haus, ich stieg über eine knarzende Holztreppe in den zweiten Stock hinauf, wo man im Flur ohne Vorwarnung direkt vor einer Opferstätte des dickbauchigen Gottes des Reichtums mit seinem immer und ewig purpurnen Bluthochdruckgesicht stand. Der junge Bursche sperrte ein Kupferschloss auf, Deckenventilator und Klimaanlage waren unentbehrlich, ich nickte zum Dank, schloss die Tür, zog die Hose aus und schlüpfte in Windeseile zuletzt ganz nackt unter die Dusche, wundervoll, der beste Moment seit zwei Tagen! Es war inzwischen taghell, draußen waberte die Hitze, auch im Zimmer fühlte ich mich wie in einem Ofen und es wurde immer wärmer. Ventilator und Klimaanlage waren längst voll aufgedreht, ohne einen Faden am Leib hockte ich mich neben das Bett, holte meinen Computer aus dem Rucksack und ging ins Internet. Der Zeitunterschied zwischen Vietnam und Deutschland beträgt sechs Stunden, Tienchi weilte sicherlich noch in Träumen, deshalb speicherte ich für sie in einem Gmail-Postfach, das wir beide von derselben Seite her nutzten, eine Nachricht. Sie brauchte nicht gesendet zu werden, Tienchi würde dasselbe Passwort eingeben und dann direkten Zugang haben. Dieses Spionagekommunikationsverfahren hatte ich in China viele Jahre lang genutzt, niemals war etwas durchgesickert.

Ich fühlte mich benebelt, in Watte gepackt, meine Hände schlugen vor dem Bildschirm auf die Tasten, mein Kopf hing herab, und plötzlich verlor ich das Bewusstsein, wie von einer Kugel getroffen, wie tot, ohne einen Faden am Leib. Inzwischen rief Tienchi wiederholt an, das Handy klingelte neben meinem Ohr, aber ich rührte mich nicht. Als ich allmählich wieder in die Gänge kam, hockte ein Gecko in meinem privatesten Bereich, kein Wunder, dass mein Joystick alle Anzeichen einer Erektion zeigte. Ich sprang völlig perplex auf, der Gecko schoss durch die Luft und kletterte die Wand hinauf. Jetzt war ich wirklich wach und räumte weiter mit Spinnen und Ameisen auf, diese kleinen Lebewesen suchten nach Abkühlung wie die Menschen, und sie suchten nach den salzhaltigen Schweißpfützen auf meinem Körper. Ich nahm noch eine Dusche und reinigte im Badezimmer die über und über mit Schweißflecken bedeckte Strohmatte.

Anschließend ging ich wieder ins Internet. Ich sah eine Nachricht von Tienchi: »Toll, dass du gut in Hanoi angekommen bist, damit bist du nun endlich in Sicherheit. Ich habe mit Yeemei in Berlin telefoniert, wir sind der Meinung, du solltest möglichst schnell herfliegen. Sie kümmert sich sofort um das Flugticket. Ich telefoniere gleich noch mal mit ihr.«

Ich stieß einen langen Seufzer aus, obwohl ich kein Buddhist bin, faltete ich unwillkürlich die Hände zum buddhistischen Gruß und betete still zu Schwester und Vater, die schon im Himmel waren. Vor drei Tagen hatte es am Grenzfluss noch zwei andere Nachrichten gegeben:

Tienchi: »Den schwierigsten Weg hast du hinter dir, der Himmel hat dich vermutlich als Zeugen auserwählt. Dieses Jahr steht dir eine solche Prüfung bevor, du musst sie bestehen und du kannst sie bestehen. Lass ruhig auf dich zukommen, was das Schicksal für dich vorsieht, tu alles Menschenmögliche und folge dann der himmlischen Vorsehung, das ist eine der wenigen Weisheiten der Chinesen. Dir in dieser schwierigen Zeit ein wenig Mut zusprechen zu können, macht mich sehr dankbar – vorhin habe ich mit Peter, dem für dich verantwortlichen Redakteur beim Fischer Verlag, telefoniert, er sagte, das deutsche Außenministerium möchte, dass vorerst nicht nach außen dringt, dass du ein Stipendium des DAAD bekommst. Das Außenministerium wird dir helfen, aber es darf nicht an die große Glocke gehängt werden, andernfalls werden sie völlig passiv bleiben.«

Ich: »Wenn der alte Himmelsvater in mir und meinem Schreiben grundsätzlich einen zufriedenstellenden Zeugen dieser dürftigen Zeit sieht, wird er in dieser kritischen Phase vielleicht auch besonders auf mich achtgeben; wenn unterwegs irgendetwas passiert, gibt es in der Finsternis sicher einen anderen Plan. Sehr viele Dinge sieht man erst klar, wenn man zurückblickt. Doch man kann nicht noch einmal von vorn anfangen. Als ich klein war, kam ein Teil meines Mutes von meiner Schwester Fei Fei; in diesem Augenblick kommt ein Teil meines Mutes von Dir.«

Mit Konfuzius ins Exil

Kurz nach vier am Nachmittag hatte ich einen Riesenhunger und ging raus, um mir etwas zum Essen zu suchen. Die Sonne brannte noch genauso sengend wie zuvor, das grelle Licht machte mich schwindlig, ich beeilte mich, bei einer Sparkasse in der Nähe gut eine Million Dong zu tauschen (das entsprach 350 Renminbi), schüttete abwechselnd Kokosnusssaft und Zuckerrohrsaft in mich hinein, verschlang zwei Schalen der lokalen sehr leichten Reisnudeln mit feinen Hühnerfleischstreifen und war nass am ganzen Körper. Ohne große Rücksichtnahme zog ich mein T-Shirt aus, und als ich es mit beiden Händen auswrang, kam mindestens ein großer Teebecher Dreckwasser heraus.

Gleich um die Ecke war wieder der Hoan-Kiem-See, vollkommen identische Motorräder Made in China bildeten einen dahinrollenden Strudel, der endlos um den See kreiste, den Verkehrsregeln gemäß im Uhrzeigersinn, und selbst wenn es manchmal katastrophal viele Fahrzeuge waren, ging es doch Zentimeter für Zentimeter immer weiter und würde letztlich niemals zum Stillstand kommen. Haha, letzte Nacht das war dann doch nicht ganz so schlecht gewesen, so absurd es auch war, hatte ich noch rechtzeitig Halt gemacht und war nicht ganz bis zum Ausgangspunkt zurückgekehrt.