9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die faszinierende Geschichte des «Elefantenflüsterers». Als Bodo Förster kurz nach der Wende aus Ostberlin aufbrach, um in die Welt des Asiatischen Elefanten einzutauchen, legte er sich vorher einen für ihn alles entscheidenden Satz zurecht: «I am Bodo from East Germany and I want to ride elephants.» In Thailand schlug die Seele des Tierpflegers sofort Wurzeln. Mehrere Wochen blieb er und kehrte anschließend immer wieder zurück, bis er sich schließlich seinen Traum erfüllte und ein Unternehmen gründete, das auf einzigartige Weise Tourismus mit Tierschutz verbindet. Auf seinem Weg voller Hoffnungen und Rückschläge, Höhen und Tiefen verlor er sein Ziel nie aus den Augen: den Schutz und Erhalt des Elefanten in Asien. «In meinem Leben ging es mir immer nur um die Elefanten. Wenn du vor dem Elefanten stehst, wenn du ihm in die Augen schaust und dich wirklich auf ihn einlässt – das ist wie eine Melodie der Natur.»

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

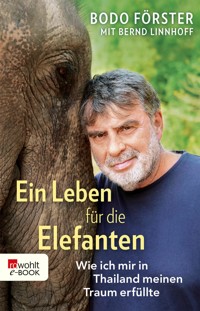

Bodo Förster • Bernd Linnhoff

Ein Leben für die Elefanten

Wie ich mir in Thailand meinen Traum erfüllte

Über dieses Buch

Als Bodo Förster kurz nach der Wende aus Ostberlin aufbrach, um in die Welt des Asiatischen Elefanten einzutauchen, legte er sich vorher einen für ihn alles entscheidenden Satz zurecht: «I am Bodo from East Germany and I want to ride elephants.» In Thailand schlug die Seele des Tierpflegers sofort Wurzeln. Mehrere Wochen blieb er und kehrte

anschließend immer wieder zurück, bis er sich schließlich seinen Traum erfüllte und ein Unternehmen gründete, das auf einzigartige Weise Tourismus mit Tierschutz verbindet. Auf seinem Weg voller Hoffnungen und Rückschläge, Höhen und Tiefen verlor er sein Ziel nie aus den Augen: den Schutz und Erhalt des Elefanten in Asien. «In meinem Leben ging es mir immer nur um die Elefanten. Wenn du vor dem Elefanten stehst, wenn du ihm in die Augen schaust und dich wirklich auf ihn einlässt – das ist wie eine Melodie der Natur.»

Vita

Bodo Jens Förster, geboren 1962 in Thüringen, absolvierte eine Lehre zum Tierpfleger im Tierpark Friedrichsfelde und arbeitete anschließend als Ausbilder von mehr als 200 Elefanten. 1994 gründete er in Nordthailand das Unternehmen Elephant Special Tours. Er gilt als einer der renommiertesten Elefantentrainer der Welt. 2016 verlieh ihm Thailands Prinzessin Ubol Ratana in Berlin den «Discover Amazing Stories Award», eine Auszeichnung des thailändischen Tourismusministeriums.

Bernd Linnhoff, geboren 1948 in Hamm/Westfalen, arbeitete als Chefreporter Fußball beim Sportinformationsdienst (SID) und bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa), bevor er sich 1988 als freier Journalist, Kommunikationsberater und Redenschreiber selbständig machte. Heute lebt er in Thailand und betreibt den Reiseblog «Faszination Fernost».

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2019

Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Redaktion Ulrike Gallwitz

Karten @ Peter Palm, Berlin

Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung Roger Förster

ISBN 978-3-644-00313-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Karten

Vorwort Von Elefanten und Menschen

Die Legende von Ganesha

Prolog Eine Reise ins Ungewisse

Kapitel 1 Scheitern ist keine Option

Kapitel 2 Frösche, Opium und Herpes

Kapitel 3 Ein Bulle für Bodo

Kapitel 4 Ich bin der Spinner aus dem Osten

Kapitel 5 Angekommen – und abgeschossen

Kapitel 6 Die Neunziger: Gereist, gescheitert, geschieden

Kapitel 7 Alles auf Anfang in Mae Sapok

Kapitel 8 Elephant Special Tours: Was für ein Start!

Kapitel 9 Schwere Zeiten

Kapitel 10 Von nun an geht’s bergauf

Kapitel 11 Auf Hannibals Spuren: Wir bringen die Elefanten nach Hause

Kapitel 12 Irgendwas ist immer: Der härteste Treck

Kapitel 13 Der Guru, die Frauen und die Gebrüder Lehman

Kapitel 14 Das Glück schlägt zu, der Blitz schlägt ein

Kapitel 15 Durchbruch in unruhigen Zeiten

Kapitel 16 Royaler Ritterschlag: Der Kniefall von Berlin

Kapitel 17 Die Geburt des Sinan

Kapitel 18 Yaya – die Panik einer Mutter

Kapitel 19 Asiens Elefanten – begehrt in vielen Rollen

Kapitel 20 Der Mensch-Elefant-Konflikt

Kapitel 21 Die Bergpredigt von Sri Lanka

Kapitel 22 Wer steht nicht gern auf der Seite der Guten?

Kapitel 23 Natur ist nicht Disneyland

Kapitel 24 Was macht ein gutes Camp aus?

Kapitel 25 Phajaan – Traditionen sind zäh

Kapitel 26 Gib mir den Rüssel und vertrau mir!

Kapitel 27 Es bleibt in der Familie

Kapitel 28 Die Herausforderungen der Zukunft

Kapitel 29 Von Mae Boonsin bis Phu Sii: Unser Elefantenteam

Kapitel 30 Eine Reise mit offenem Ausgang

Dank

Bildnachweis

Bildteil

Für meine Kinder Roger, Anja und Sinah

Eure Liebe macht mich größer!

Ich singe, weil ich ein Lied hab,

nicht, weil es euch gefällt.

Ich singe, weil ich ein Lied hab,

nicht, weil ihr’s bei mir bestellt.

Konstantin Wecker

VorwortVon Elefanten und Menschen

Kannst du dir eine Welt ohne Elefanten vorstellen? Diese Welt ist näher, als du denkst. In Asien gibt es noch zwischen 30000 und 40000 wilde Exemplare. Machen wir uns nichts vor: Dem Asiatischen Elefanten droht die Auslöschung.

Müssen wir also bald alte TV-Dokumentationen ausgraben, um diese Tiere in Bewegung zu sehen? Werden wir Museen besuchen, wo sie eine neue Heimat gefunden haben, gleich neben den Dinosauriern?

In meinem Leben ging es mir immer nur um die Elefanten. Wenn du vor dem Elefanten stehst, wenn du ihm in die Augen schaust und dich wirklich auf ihn einlässt – das ist wie eine Melodie der Natur. Seit langem lebe ich im Norden Thailands. Dort, wo unser Unternehmen «Elephant Special Tours» zu Hause ist, mittlerweile geführt von meinem Sohn Roger. Dort, wo die Karen leben, die traditionellen Meister der Elefantenausbildung. Auch sie akzeptieren mich, den «Weißen», den Außenseiter. Wenn sie nicht mehr weiterwissen, ziehen sie mich zu Rate.

Davon konnte ich nicht einmal träumen, als ich 1990 erstmals nach Thailand reiste, um von ebenjenen Karen mein Handwerk zu lernen. Von Menschen, die manchmal weder lesen noch schreiben konnten, aber das Wissen von Jahrhunderten in sich trugen. In den letzten dreißig Jahren habe ich mehr als 200 Elefanten trainiert. Du kannst sie nach dem Prinzip Angst trainieren oder mit Vertrauen. Für mich ist Vertrauen die Basis jeder Beziehung.

Wir verdienen unser Geld mit Elefanten im Tourismus und sind daher auch im Fokus vieler Tierschützer, die unsere Elefanten lieber im Wald sähen als in einem Camp, lieber frei als in Menschenhand. So sind wir auch zu Hause zwischen Baum und Borke: Hier unsere Gäste, die ihre Erlebnisse mit den Elefanten oft als die schönsten und intensivsten ihres Lebens beschreiben, und dort unsere Kritiker. In einer oft hitzigen Auseinandersetzung haben die Elefanten keine Stimme.

Doch worum geht es eigentlich? Um unsere Wunschvorstellungen vom Elefanten oder darum, wie der Elefant wirklich ist? Um lieb gewordene Mythen oder das reale Leben? Natur ist nicht Disneyland, mit Heidschibumbeidschi ist dem Tier nicht gedient.

Jeder, der mit Tieren umgeht, sollte auch Tierschützer sein. Realismus ist da jedoch eher gefragt als Romantik. Es geht ja nicht nur um die Elefanten. Es geht auch um die Menschen, deren Existenz von ihnen abhängt, um die Mahuts, die Elefantenführer, und ihre Familien. Um die Menschen, deren Existenz von den Elefanten bedroht wird, um die Bauern zum Beispiel, deren Ernten zertrampelt werden.

Die Lage ist komplexer, als viele denken. Lebensräume schrumpfen. Selbst wenn der Schutz wilder Elefanten greift, wird es noch enger für Tier und Mensch – mit manchmal fatalen Folgen.

In diesem Buch erzähle ich von Elefanten und Menschen. Von ihrer ungewöhnlichen Beziehung und von unvermeidbaren Konflikten. Von Mut, Schicksalsschlägen und von Hoffnung. Von Emotionen, der Realität und ihrer Versöhnung. Und von meinem langen Weg von Thüringen nach Thailand. Von der Rolle, die ein gewisser Michail Gorbatschow dabei spielte und die Postkarte eines Schweden.

Dabei drücke ich mich auch nicht vor den kontroversen Themen: Menschen, die Elefanten reiten. Elefanten, die malen. Elefanten in Freiheit. Elefanten in Ketten.

Dieses wunderbare Tier hat mein Leben geprägt. Das nenne ich Glück. Ich werde alles dafür tun, dass aus seiner stolzen Geschichte und seiner schwierigen Gegenwart eine hoffnungsvolle Zukunft wird.

Bodo Förster

Die Legende von Ganesha

In den bergigen Regionen des Himalaya lebte einst der Gott Shiva zusammen mit seiner geliebten Frau, der Göttin Par vati.

Obwohl Parvatis Liebe zu Shiva keine Grenzen kannte, war sie ein wenig schüchtern. Wenn sie ein Bad nahm oder duschte, sorgte sie sich um ihre Intimsphäre. Eines Tages kam Shiva ohne Ankündigung ins Bad. Parvati war das peinlich, aber nur für kurze Zeit.

Sie hatte sich schon immer einen Sohn gewünscht, und einen Beschützer brauchte sie auch. Als Shiva aus dem Haus war, formte sie aus Lehm, Schlamm, Rinde und anderen Elementen einen Jungen und hauchte ihm Leben ein. Der Junge erwachte und nannte Parvati «Mutter». So waren sie von Beginn an Mutter und Sohn, und Parvati war überglücklich. Sie gab ihrem Sohn den Namen Ganesha.

Bevor Parvati das nächste Mal ins Bad ging, schärfte sie Ganesha ein, niemanden ins Haus zu lassen.

Wenig später kehrte Shiva heim. Zu seiner Überraschung traf er auf einen Jungen, den er noch nie gesehen hatte. «Wer bist du?», fragte Shiva. «Ich bin der Beschützer von Mutters Haus», antwortete Ganesha. «Das ist unmöglich, dies ist mein Haus», sagte Shiva. «Entferne dich, Junge!»

Ganesha trat Shiva in den Weg. «Bist du verrückt?», rief der. «Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Gott Shiva! Lass mich sofort in mein Haus!»

Shiva trat einen Schritt nach vorn, doch Ganesha schlug ihn mit einem Knüppel. Voller Zorn zückte Shiva sein Schwert und schlug Ganesha den Kopf ab. Dann entfernte er sich wutentbrannt.

Als Parvati aus der Dusche kam, sah sie den enthaupteten Ganesha. Nun war es an ihr, in Zorn zu geraten. Sie kündigte an, die Stadt zu terrorisieren, zu brandschatzen und ihre Bürger zu drangsalieren, bis einer den Mord an ihrem Sohn gestehen würde.

Shiva wollte seiner Frau die Tat gestehen, doch er schämte sich. Brahma aber, auch er ein Gott, riet Shiva, sich Parvati zu offenbaren, um die Gewalt im Ort zu beenden. Shiva gestand. Parvati trauerte. Doch Shiva hatte eine Idee. Er werde Ganesha ins Leben zurückholen, sagte er zu seiner Frau.

Mit Brahmas Unterstützung wanderte Shiva tief in den Dschungel hinein und entschied, das erste Tier zu enthaupten, das ihm begegnen würde, und den Kopf auf Ganeshas Körper zu setzen.

Das erste Tier war ein Elefant.

Und wieder wurde Parvati von Freude überwältigt. Ihr Sohn lebte, nun mit einem Elefantenkopf.

Der geheimnisvolle, gutmütige und naschsüchtige Elefantengott Ganesha stieg zu einer der höchsten und populärsten Hindugottheiten auf – als Gott der Weisheit, des Neubeginns und des Erfolgs, als Entferner von Hindernissen, Zerstörer des Bösen, des Stolzes und der Eitelkeit, als Schutzpatron der Reisenden und der Schreibenden.

Doch niemand erwähnte je den Elefanten, der für Ganesha gestorben war.

PrologEine Reise ins Ungewisse

Es mag fünf oder sechs Uhr morgens sein, als der Nachtzug aus Bangkok den Bahnhof von Lampang im Nordwesten Thailands erreicht. Eine Stunde früher, eine Stunde später – es ist mir völlig egal. Ich habe den Tunnelblick, denke nur an mein Ziel.

80 sportliche Kilogramm, verteilt auf freundliche 1,90 Meter, die Haare schulterlang – so sehe ich aus an diesem Novembermorgen 1990, als ich mein Gepäck aus dem Waggon hieve. Die wenigen Thais auf dem Bahnsteig, eher klein, eher zierlich, schauen schüchtern an mir hoch. Vielleicht glauben sie nun, dass es den Yeti gibt.

An diesem Morgen liegen ziemlich exakt 9000 Kilometer zwischen mir und dem Osten Berlins, wo ich mit meiner Frau Beate und unseren Kindern Roger und Anja lebe.

Mit einem One-Way-Ticket bin ich zunächst nach Bangkok geflogen. Als ich den Beamten am Flughafen Don Mueang meinen blauen DDR-Pass gab, schauten sie skeptisch. «What’s that?», fragten sie. «Der deutsche Kommunistenpass», antwortete ich. Auf Deutsch. Einer der Uniformierten bellte mich daraufhin an: «Come with me!» Den Ton kenne ich doch, dachte ich, das ist ja wie zu Hause.

Wieder frei, schlug ich mich durch die Khao San Road, Bangkoks Backpackermeile. Auch in den Neunzigern schon ein Mythos, aber noch nicht so laut, so kommerziell, so alkoholisiert wie heute. Zwei Tage lang hielt ich dort Augen und Ohren offen. Fragte mal hier, erkundigte mich dort. Ich investierte ein paar thailändische Baht-Münzen in eine Briefmarke mit Chang-Motiv, Chang ist das Thai-Wort für Elefant. Dann legte ich die nächste Etappe fest: Bangkok – Lampang, 600 Kilometer mit der Bahn, Holzklasse.

Mein XXL-Rucksack wiegt gefühlte 50 Kilo. Was packt man ein, was lässt man weg, wenn man nur weiß, wohin die Reise geht, aber nicht, wie lange sie dauert? Auf einen Reiseführer habe ich verzichtet. Mein Kompass ist ein Traum, ein ziemlich konkreter sogar, auch der im XXL-Format. Darunter tue ich es nicht.

In der Hand halte ich die Postkarte, die meinen Traum gezeugt, mein Ziel fixiert und geografisch bestimmt hat. Zwei kleine Arbeitselefanten sind darauf zu sehen. Ein Kollege aus Stockholm hat sie geschrieben, Dan Albert Koehl, unterwegs in Thailand. Auch knappe Texte können ein Leben verändern:

«Ich hoffe, dass wir uns hier mal treffen. Dan Koehl, Young Elephant Training Center, Pang Lah, Ngao District, Lampang.»

Mehr als zwei Jahre sind vergangen, seit ich die Karte entdeckt und gelesen habe, mit der Hand geschrieben und ans Schwarze Brett gepinnt im Tierpark Friedrichsfelde im Osten Berlins. Dort lernte ich den Beruf des Elefantenpflegers. Auch meine Kollegen lasen die Karte. Doch nur ich sagte: Da will ich hin. Für einen, der im Frühsommer 1988 in der DDR lebte und arbeitete, war das eine forsche Ansage. Ins sozialistische Laos hätte ich reisen dürfen, zum südlichen Nachbarn und USA-Verbündeten Thailand auf keinen Fall.

Doch die Postkarte wurde mein Fixstern, der mich seither leitet.

Im Herbst 1988 schon hatten wir alle ein ganz eigenartiges Gefühl, und dieses Gefühl hatte einen Namen: Michail Gorbatschow. Im Westen sang Madonna vom «Material Girl» in einer «Material World»; wir aber träumten zaghaft von «Freedom», von Freiheit. In Berlin machten wir unser Zeug, unsere Hippiesachen. Der Widerstand in der DDR kam aus der Kirche, mit der hatte ich nichts zu tun. Doch wir fühlten: Was da in unserem Land seit Jahrzehnten vor sich ging, konnte nicht richtig sein. Freiheit ist immer auch die des Andersdenkenden.

Perestroika und Glasnost, diese Zauberworte schafften es natürlich auch in unseren Tierpark. Zu Hause allerdings schwiegen wir sie tot. Am 9. November 1989 fiel die Mauer, einen Tag vor meinem 27. Geburtstag. Der Weg nach Südostasien war frei.

Ein Jahr später stehe ich in Lampang am Gleis. Ich bin nicht allein. Barbara begleitet mich, eine Freundin und Kollegin aus dem Tierpark. Obwohl sie keine Elefanten betreut, sondern Kamele. In Thailand eher eine Rarität. Und doch hat sie gesagt: «Ich will mit. So einen Verrückten wie dich finde ich nicht mehr.» Meine Freunde behaupten, Barbara habe mich damit en passant ziemlich präzise und zeitlos beschrieben.

Auch in Lampang bin ich noch immer 60 Kilometer entfernt von meinem Ziel, dem Young Elephant Training Center, Pang Lah, Ngao District. 60 Kilometer entfernt vom Glück. Der letzte Abschnitt meiner Reise ins Ungewisse wird der kürzeste sein und der schwierigste, das weiß ich.

Es heißt, man könne sein Leben nur vorwärts führen und rückwärts verstehen. Schöner Spruch. Rückblickend sollen selbst die Umwege und Sackgassen ein logisches Muster ergeben. Ich wollte damals nur eins: mein Handwerk lernen. An der Quelle, bei den Meistern meiner Zunft. Für meine Elefanten in Berlin. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich noch weitere zwanzig Jahre brauchen würde, um dahin zu kommen, wo ich heute bin.

«Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, das Geheimnis der Freiheit der Mut.»Perikles

Kapitel 1Scheitern ist keine Option

Lampang wirkt zur Morgendämmerung noch verschlafener als ich. Wo bin ich hier gelandet? Ich bin ja kein Tourist. Exotische Sehenswürdigkeiten interessieren mich nicht. Auf dem Bahnhofsvorplatz steht eine alte Lokomotive. Was soll’s. Viel später werde ich erfahren, dass Lampangs Bahnhof um 1912 vom Ingenieur Karl Döring erbaut wurde, einem Deutschen. Auch in Ordnung.

Im Zwielicht des frühen Tages suche ich den Ausgang. Habe keinen Blick für die Pagoden und Chedis der buddhistischen Tempel Lampangs. Es ist angenehm frisch in Thailands Norden. Der Winter steht bevor. Ein Winter, der in Deutschland ein Jahrhundertsommer wäre: meist 25 bis 30 Grad am Tag, sonnig, trocken, abends und morgens schon mal unter 20 Grad kühl. Angenehm für mich. Für die Thais hingegen eine Zitterpartie, denn ihre Häuser und Wohnungen haben keine Heizung. Provinzen in dieser Region werden zu Katastrophenzonen erklärt, wenn das Thermometer unter 15 Grad fällt.

Als ich mit Barbara den Bahnhof verlasse, entdecken wir direkt gegenüber eine Polizeistation. Meine Freunde, meine Helfer! Das kann in Thailand eine naive Einschätzung sein, an diesem Morgen jedoch deckt sie sich mit der Realität. Die Polizisten helfen uns auf freundliche, pragmatische Art.

Die Verständigung hakt. Thai kann ich nicht. Englisch hatte ich zwar vier Jahre lang in der Schule, doch meine Lehrerin war nicht so der Renner. Drei Wörter sind übrig geblieben als leises Echo aus fernen Schultagen: breakfast, umbrella, elephants. Immerhin! Genug für eine Mahlzeit am Tag, einen Schutz gegen Regen, dazu der Hinweis, warum ich überhaupt hier bin.

Mir war schon klar, dass ich mit diesem knappen Bestand an Englisch nur schwer ans Ziel kommen würde. Daher habe ich noch vor dem Trip mein Repertoire erweitert und ein Sprüchlein auswendig gelernt: «I am Bodo from East Germany and I want to ride elephants.»

So stehen wir nun in der Tür der Polizeistation. Ich muss mich ducken, um mir nicht den Schädel zu stoßen, habe Barbara im Schlepptau, und wir sprechen beide in fremden Zungen. Die Thais reiben sich die Augen und die Ohren gleich mit. Sie verstehen, wie es scheint, nur Bahnhof. Dann aber spiele ich meine Trümpfe aus. Die Postkarte von Dan Albert Koehl. Die Chang-Briefmarke aus der Khao San Road.

Die Männer in Dunkelbraun wechseln Blicke. Verstehen. Rufen ein Songthaeo, das ist eine Art Sammeltaxi, ein umgebauter Pick-up mit zwei Sitzreihen auf der Ladefläche. Unsere Freunde und Helfer nennen dem Fahrer das Ziel, es ist ein Befehl: Young Elephant Training Center. 900 Baht für 60 Kilometer – schweineteuer, finde ich, das sind 60 Deutsche Mark. Immerhin muss ich nun nicht weiter mit der thailändischen Sprache in den Ring steigen. Für alle Fälle hatte ich in Bangkok noch einen Satz Thai gelernt, um die letzte Etappe notfalls auch ohne fremde Hilfe zurückzulegen: «Pom tong gran cha rod motorcy» – Ich möchte ein Motorrad mieten.

Gegen Mittag erreichen wir das Trainingszentrum in Pang Lah. Es ist heiß. Meine Seele, anders kann ich es nicht ausdrücken, schlägt sofort Wurzeln. Erstmals sehe ich live die Männer vom Bergvolk der Karen. Die Elefanten-Meister. Züchter und Mahuts, stolz auf ihr Können.

Klein, leichtgewichtig und behände sitzen sie ihren Tieren auf dem Kopf und geben ihnen mit den Füßen Kommandos hinter die Ohren. Als seien sie genau dort bereits zur Welt gekommen: in luftiger Höhe auf einem riesigen Schädel.

Im Camp in Pang Lah sind die Rollen an diesem Tag klar verteilt. Hier die Experten vom Volk der Karen, dort zwei Deutsche, mit denen keiner etwas anfangen kann. Alle zusammen unterwegs auf verbalen Einbahnstraßen direkt in die Sackgasse. Die Karen sprechen Karen, wir sprechen Deutsch. Ich bleibe gelassen. Elefanten brauchen auch keine Wörterbücher. Ich vertraue auf Gestik und Mimik, vieles passt weltweit. Für «Schlafen» legen wir die Handflächen zusammen und schmiegen sie an die Wange; für «Riechen» fassen wir uns an die Nase und ziehen die Luft ein.

Um erst gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wähle ich aus dem nonverbalen Angebot das Ein-Mann-Sit-in. Setze mich in die pralle Mittagssonne und rühre mich nicht mehr vom Fleck. Die Karen halten mich für durchgeknallt. Einer aber tritt näher, er spricht fünf Brocken Englisch, wir treffen uns also auf Augenhöhe. «What you want?», fragt der Mann.

«I am Bodo from East Germany and I want to ride elephants.»

Kurz und knackig, danach wieder lange Pause. Am Nachmittag kommt der Chef des Trainingszentrums, schaut sich die Aliens aus Deutschland an und zeigt in Richtung des Songthaeo, mit dem wir hergekommen sind. Zum Abschied aber setze ich noch einen drauf. Ich lasse mein Gepäck im Camp. Soll sagen: Ich bin zwar mal weg, aber bald wieder da. Die Karen sehen die Botschaft, doch ihnen fehlt noch immer der Glaube.

Unser Fahrer erwartet uns in Embryo-Haltung. Sein Name ist Angst. Die Polizisten haben ihm offenbar gesagt, er solle gut auf uns aufpassen. Welches Karma hat ihm diese Passagiere eingebrockt? Verzweifelt sucht er nach Sünden, die er in einem früheren Leben begangen haben könnte. Er kriecht hinters Steuer, streichelt die um den Innenspiegel gewundenen, nach Jasmin duftenden Girlanden. Bittet er Buddha um ein schnelles Ende des Albtraums? Barbara und ich sitzen entspannt im Rückraum. Ich ahne nicht einmal, dass mich nur noch wenige Stunden von der Erfüllung meines Traums trennen.

Mittlerweile hat der Chef vom Young Elephant Training Center den Veterinär Preecha Phuangkum in Lampang angerufen und ihn über die seltsamen Gäste informiert. Deshalb stehen wir einige Zeit später vor Dr. Preechas Tür. Ich erkläre Barbara kurz die Rollenverteilung: «Ich rede, du hältst dich raus!» Dann klopfe ich an die Tür. Der Doktor öffnet, und ich sage mein Gedicht auf: «I am Bodo from East Germany and I want …»

Was mag der Mann nur von mir gedacht haben? Da steht so ’ne langhaarige Type aus Europa in der Tür und will Elefanten reiten. Was der Tierarzt in diesem Moment wirklich von mir hält, werde ich nie erfahren. Asiens Menschen lieben die Harmonie, Urteile stören da nur.

Dr. Preecha versteht sich auf die Rolle des Gastgebers und bittet uns wie selbstverständlich in sein Haus: «Heute Nacht schlaft ihr hier, und morgen früh fahren wir zurück ins Young Elephant Center.» Den Doc finden wir ausgesprochen spannend. Im Laufe des Abends entpuppt er sich als einer der größten Elefantenmänner Thailands. Zuständig sogar für die Gesundheit der verehrten Tiere des Königshauses, die nahe Lampang in den Ställen des Thai Elephant Conservation Center (TECC) stehen. Mehr Verantwortung geht nicht, mehr Anerkennung kaum. Ist doch der Chang das Nationaltier Thailands; bis 1916 zierte ein Elefant die Flagge des Landes, das damals noch Siam hieß.

Nach kurzem, aber intensivem Schlaf werden wir um sechs Uhr morgens geweckt. Wir löffeln die traditionelle Reissuppe, und auf geht’s. Drei Stunden später nehme ich mein Gepäck im Trainingscenter wieder in Empfang. Meine Zuversicht wächst.

Um elf Uhr beginnt die Show. Eine Show, wie sie den Besuchern von Elefantencamps bis heute geboten wird. Die Tiere ziehen Baumstämme oder schieben und stapeln sie synchron. Sie demonstrieren den klassischen Job der Arbeitselefanten im Holz, «timber elephants» im Englischen. So, wie sie es über Jahrhunderte getan haben als unverzichtbare Helfer der Menschen in Südostasien. Für sie waren die Elefanten keine exotischen Preziosen, sondern zunächst einmal Nutztiere wie bei uns in Europa die Pferde.

1989 verbietet Thailand das Abholzen im Primärwald per Gesetz, um wenigstens einen Teil der noch vorhandenen Wälder zu retten. Das Verbot fördert den illegalen Holzeinschlag beim Nachbarn Kambodscha, aber in Thailand stehen von einem Tag auf den anderen 6000 Elefanten ohne Job im Wald. Die Timber-Elefanten, wie ich sie ab jetzt nennen werde (Holz-Elefanten klingt seltsam in meinen Ohren), kämpfen ein Jahr später, zur Zeit meines Besuchs, um ihre nackte Existenz. Trotz ihrer herausragenden Ausbildung, trotz ihrer erstaunlichen Fähigkeiten.

Doch die jungen Tiere in Pang Lah lernen unbeirrt weiter, «im Holz zu arbeiten». Um ihre Existenz zu sichern, ihre 220 bis 250 Kilogramm Futter täglich, ihre Pflege, ihren Lebensraum. Die Arbeitgeber allerdings wechseln. Statt der Holzhändler und Möbelfirmen sind es künftig Touristen. Dann werden es immer dieselben Baumstämme sein, die vor zahlendem Publikum gezogen, geschoben und gestapelt werden.

Aufmerksam verfolgen wir die Show. Wir hören Kommandos, die wir nicht kennen. Wir sehen den Eifer der jungen Elefanten, wir beobachten die Karen. Nichts deutet in diesem Moment darauf hin, dass die Hauptrolle an diesem sonnigen Tag für einen gewissen Bodo Förster vorgesehen ist.

Offensichtlich zweifeln nun auch die Karen nicht mehr daran, dass ich es ernst meine mit meinem Mantra: «I want to ride elephants!» Jetzt wollen sie anscheinend mal sehen, was der junge Mann zu bieten hat und was er aushält. Jede Hundertstelsekunde der folgenden Minuten hat sich mit der Sonne in mein Hirn gebrannt, sie kommen mir länger vor als der Flug von Berlin nach Bangkok.

Die Karen zeigen mir einen Elefanten, natürlich einen Bullen, Kühe kann jeder. So ein Vieh habe ich bis dahin noch nie gesehen. Gefühlte zehn Meter hoch. Den soll ich reiten? Ich kann kein Kommando, nichts. Jetzt ist wirklich Showtime.

Es gibt Situationen im Leben, da brauchst du keine Sekunde bis zur Entscheidung, ob du dich lächerlich machst oder nicht. Und hätte ich mich lächerlich gemacht, hier, vor den Karen, alle so um die vierzig, fünfzig Jahre alt, mit Elefanten von Geburt an vertraut, dann hätten sie mich von da an immer wieder auf diese eine Situation reduziert.

Also packe ich den Bullen am Ohr und trete ihm vors Bein, wie ich es in Berlin von meinem russischen Kollegen Sascha gelernt habe. Daraufhin hebt der Bulle das Bein, allerdings ist jetzt das Knie etwa auf Höhe meines Kopfes. Wie da hochkommen? Ich habe das Gefühl, dass mein Leben abhängt von diesem Moment.

Ich bin total aufgeregt, krabbele aber hoch, völlig außer Atem; da laufen Dinge ab in deinem Körper, die kannst du nicht beschreiben.

Und dann sitze ich drauf.

Der Chef der Elefantentrainer bedeutet mir: Reite nach vorn und wieder zurück. Ich drücke dem Kameraden die Füße hinter die Ohren, um ihn lenken zu können, und der Bulle geht ab.

Ich weiß nicht, wie anhalten. Meine Kuh Frosja schießt mir durch den Kopf, von ihr bin ich im Tierpark immer wieder von 2 Meter 40 runtergeflogen und habe mir den Haken, unser Werkzeug, circa hundert Mal in den Körper gerammt. Nun sitze ich einem drei Meter hohen Bullen im Nacken, ohne Leine zum Festhalten, und rase mit 20 Stundenkilometern durchs Camp. Und ich weiß sehr wohl: Wenn ich diese Situation nicht in den Griff kriege, kann ich wieder gehen. Aus der Traum.

Wieder haue ich dem Bullen die Füße kräftig hinter die Ohren, und er steht. Nun muss ich auf der Stelle drehen. Kein Kommando zur Verfügung. Kein Haken, um ihm die Richtung anzuzeigen. Ich habe nur meine Hände und meinen Körper. Wenn du in solchen Momenten länger als eine Sekunde überlegst, bist du verloren.

Der Bulle dreht. Offenbar habe ich intuitiv das Richtige gemacht. Was es auch immer war.

Wir dürfen bleiben.

Zum Mittagessen gibt es rohes Büffelfleisch – daheim in Berlin selten auf der Karte. Natürlich schlinge ich den Büffel runter. Den Karen entgeht nichts. Auch nicht, dass ich danach drei Tage lang Durchfall habe.

Barbara und ich bekommen einen Bungalow. Ganz schön luxuriös, oder? Ich hätte auch auf der Erde geschlafen. Denn abends beim Bier realisiere ich erst so richtig: Jetzt fängt der Traum an. Ich bin im Paradies auf Erden.

Damals ging das los mit dem Gerede vom Elefantenflüsterer: Da ist ein Weißer, der kann das, obwohl er es nie gelernt hat.

Dabei hatte ich nur Glück.

«Sich selbst nach draußen stoßen, über die Grenze des eigenen Wissens hinaus. Ins Unbekannte hinein. Wie tut man das? Ganz einfach: Man tut es.»Harvey Keitel

Kapitel 2Frösche, Opium und Herpes

Es ist ein neues Leben. Im alten hat mich die westliche Kultur geprägt, eine Kultur des Verstehens. Nun erlebe ich die asiatische, eine Kultur des Erlebens. Willst du Asien verstehen und die Asiaten, musst du leben wie sie und essen, was sie essen. Musst dich auf sie einlassen, mit jeder Faser deines Körpers, mit deiner Seele. Alles andere ist abstrakt, bleibt Theorie.

Ich mag es konkret, auch im Garten Eden. Zur Belohnung bekomme ich die volle Dröhnung. Jeden Morgen um vier gehe ich in den Wald, hole noch vor der Morgendämmerung einen Elefanten aus seinem Schlafquartier. Zur Orientierung dient die Glocke, die er trägt. Ihren dunklen Klang hörst du, alle anderen Geräusche verschluckt der nächtliche Wald.

In der Regenzeit gibt es viel Futter in der Nähe des Camps, frischen Bambus zum Beispiel. Doch jetzt ist Trockenzeit, da ist das frische Futter weiter weg und damit auch der Elefant. So bin ich zwei Stunden unterwegs, löse seine Kette und begleite ihn über weitere zwei Stunden zurück ins Camp.

Dort esse ich irgendetwas Undefinierbares; nach drei Tagen frage ich nicht mehr, was ich da gerade in mich hineinstopfe. Ich neige zu Herpes und zähle Millionen Bläschen. Dann setzen mir meine Gastgeber Frösche vor. Frösche? Ach, du Scheiße!, denke ich, und würge die Dinger runter.

Um acht Uhr beginnt die Arbeit der Elefanten, um halb drei nachmittags ist Schluss. In Asien steht die Sonne gegen zwei Uhr am höchsten, zu viel Hitze ist gefährlich für den Elefanten. Danach bringen wir die Tiere wieder in den Wald, damit sie in Ruhe fressen und ausruhen können. Sie brauchen diese Phasen, in denen sie nichts anderes machen.

Ich lerne die Lektionen des Waldes, fernab der Zivilisation. Nach drei Tagen werfe ich das Moskitospray weg – ich werde mich nie wieder einsprühen. Die Canon-Kamera lege ich nach fünf Tagen aus der Hand. Schiebst du zwischen dich und andere eine Maschine, ist das Ergebnis nicht wahrhaftig. Bist du auch noch mit dem Handling beschäftigt, siehst du nicht, was ist.

In den Dschungel gehe ich, wie die Karen, ohne Wasserflaschen – viel zu schwer. Aber trinken muss ich natürlich. Im versifften Teich sehe ich die Mückenlarven, die das manchmal tödliche Dengue-Fieber übertragen. Ich mache es den Karen nach. Schneide Bambus am Stück, dann oben und unten die «Deckel» des Rohrs ab und ramme es zwei Meter vom Teich entfernt in den Boden. Das Wasser, das da rauskommt, ist klar und sauber.

Barbara durchlebt eine schwierige Zeit. Sie ist durchaus geländegängig, keine empfindliche Stadtpflanze in diesem rustikalen Ambiente. Aber sie ist die einzige Frau im Quartier und wenig beschäftigt. Ganz im Gegensatz zu mir.

Mit den Karen gehe ich auf die Jagd, in Flip-Flops durch den Wald und über die Berge. Einmal läuft vor mir einer mit geschultertem Vorderlader, die Mündung immer schön auf seinen Hintermann gerichtet, und das bin ich. «Was ist, wenn du stolperst?», frage ich ihn pantomimisch. Er bleibt stehen und zeigt an: «Geh du doch vorne!» Ich habe keine Ahnung vom Weg, aber ich haue uns mit der Machete einen Pfad durchs Dickicht. Immer schön Stärke demonstrieren.

Der Sinn der Jagden erschließt sich mir nie. Nach fünf Stunden Marsch sind endlich Wildschweine und Muntjaks in Sicht- und Schussweite. Drei Stunden verharren wir an Ort und Stelle. Irgendwann feuert einer einen Schuss ab, die Wildschweine und Muntjaks verdrücken sich verärgert, und dann geht es fünf Stunden zurück. Ich kann mich nicht erinnern, dass je einer was getroffen hat. Kein Wunder, dass der kleine Muntjak-Hirsch nicht zu den gefährdeten Arten zählt, obwohl sein zartes Fleisch vielen Asiaten als Delikatesse gilt.

Die härtesten Prüfungen warten nach Sonnenuntergang auf mich. Eine Hälfte der Karen füllt mich mit Lao Khao ab, einem selbstgebrannten Reisschnaps. Das dauert – in meinem großen Körper ist viel Platz für «Kurze». Wenn ich den Schnaps überhabe, frage ich: «Kann ich wenigstens mal ein Bier haben?» Bier ist teuer und muss aus dreißig Kilometern Entfernung geholt werden, ebenso das gestoßene Eis zur Kühlung. Die Karen holen die Sachen, die Rechnung geht auf mich. Obwohl ich alles mitmache, bin ich mir meiner Stellung immer bewusst: Für meine Gastgeber bin ich der reiche Europäer. Reich wie ein Scheich – schon deshalb, weil ich mir den Flug leisten konnte.

Die zweite Hälfte der Karen hält sich abends vom Alkohol fern. Döst stattdessen auf Opium. Sie bitten mich zur mündlichen Zwischenprüfung: Komm in die Mitte und sei unser Gast. Also setze ich das Pfeifchen an. Erst Alkohol, dann Opium. Nicht gerade die Kombination, zu der mir der Arzt meines Vertrauens geraten hätte.

In diesen Wochen brauche ich eigentlich keine unterstützenden Mittel, und mein Bewusstsein will ich auch nicht erweitern. Ich bin eins mit der Welt, euphorisch, voller Adrenalin, muss mich weder entspannen noch ausklinken aus der Realität. Vor allem aber kann ich mit Drogen nicht umgehen. Nach dem Opiumrauchen bin ich zwar klar im Kopf, aber ich kann mich nicht bewegen. Das macht mich aggressiv. Es hat mir noch nie gefallen, die Kontrolle zu verlieren bei klarem Verstand.

Vier Wochen dauert mein erster Aufenthalt im Camp. Schritt für Schritt erkämpfe ich mir den Respekt der Karen – in Gummilatschen. Ich esse alles, probiere alles aus, mache alles mit. Vor allem erlerne ich das Grundgerüst für meinen Beruf. Deswegen bin ich ja da.

«Deine Bestimmung kannst du nicht finden, sie findet dich, wenn du bereit dazu bist.»Asiatisches Sprichwort

Kapitel 3Ein Bulle für Bodo

Von den Mahuts, den Elefantenführern, lerne ich die ersten Kommandos und speichere sie schnell: «Huh» – Vorwärts! «Hau» – Halt! «Melo» – Hinlegen! Häufig wiederholt, stellen auch die nächsten Lektionen kein Problem dar: Wie binde ich dem Elefanten das Holzgeschirr auf, mit dem er die Baumstämme aus dem Wald zieht? Wie lerne ich die ganzen Knoten und all die Techniken, die ich brauche?

Generell gilt: Der Elefant gibt vor, seine Sprache ist universell. Das meiste lerne ich durch Hinschauen und Zuhören. Auch die ersten Alltagsbegriffe. Zwar sprechen die Karen noch immer Karen, und ich spreche nach wie vor Deutsch. Doch ich kombiniere Hören und Sehen: Was hat einer gesagt, was hat er danach getan? So erschließe ich mir in kleinen Schritten meine neue Welt.

Fast täglich bekomme ich es mit einem Bullen in der Musth zu tun. Das Wort Musth, aus dem Persischen entlehnt, bedeutet eigentlich «unter Drogen» oder «im Rausch». Es bezeichnet treffend die Symptome, die ein männlicher Elefant in diesem Zustand zeigt. Die Phase der Aggressivität, ausgelöst durch Testosteronschübe, kann Monate dauern. Durch erhöhte Urinausscheidung und Sekretabsonderungen aus den Schädeldrüsen senden die Tiere Geruchssignale an ihre Artgenossen.

In solchen Phasen werden die Bullen meist weggesperrt. Sie gelten als gefährlich, unberechenbar, nicht zu bewegen. Im Young Elephant Training Center lerne ich, dass manche dem gängigen Bild entsprechen, andere hingegen auch in der Musth friedlich und berechenbar agieren. Das ist eine Lektion, die ich ganz tief verinnerliche und künftig beherzigen werde:

Schere die Elefanten nicht über einen Kamm. Dafür sind sie zu groß und vor allem zu verschieden. Respektiere ihre Individualität. Versuche, das Tier zu verstehen. Es ist jedoch ein Verstehen jenseits des Verstandes – es geht nur über Intuition.

Nach vier Wochen reise ich mit Barbara für vierzehn Tage auf die Insel Koh Phangan im Golf von Thailand, weltbekannt für ihre Full-Moon-Partys. Im Boom’s Café am Ban Kai Beach erholen wir uns von einer schönen, lehrreichen und auch strapaziösen Zeit. Barbara fliegt anschließend zurück nach Deutschland. Ich ziehe weiter gen Süden nach Malaysia, um ein neues Visum für Thailand zu bekommen. Offiziell bin ich immer noch Tourist. Auch wenn ich mich längst nicht mehr so fühle. Eher wie ein hart arbeitender Praktikant, doch dafür gibt es keine Visa-Kategorie.

Ich bleibe also in Asien und nutze meinen kompletten bezahlten Urlaub plus abzufeiernde Überstunden. Setze mich in Malaysia in den Zug und fahre zur zweiten Schicht hoch in Thailands Norden. Zwei weitere Wochen im Young Elephant Center. Endlich darf ich das Gelernte umsetzen. «Richtig» arbeiten mit den Elefanten, im Holz, in einem Arbeitscamp. Zunächst mit einer Kuh, bei der ich nichts falsch machen kann.

Ich spüre, dass ich Fortschritte mache, besser werde. Wichtiger noch: Die Karen spüren es auch. Und dann teilen sie mir einen großen Bullen zu. Bullen sind stärker, können mehr, bewegen schwerere Hölzer. Ein Bulle für Bodo: Ich empfinde das als Ritterschlag meiner Meister. Das macht mich stolz, denn diese Art Kompliment ist nur wenigen «Weißen» vergönnt.

Aber was heißt das schon. Zwar hatte ich in Berlin gelernt, einen Elefanten zu reiten, doch Timber-Elefanten bewegen sich anders als Zoo-Elefanten und wieder anders als Palast-, Kriegs- oder die heutigen «Tourismus»-Elefanten. Timber-Elefanten verstehen 30 bis 40 Kommandos und 70 bis 80 Wortverbindungen; «Schieben» ist das Kommando, und die entsprechende Wortverbindung lautet «Schieb den Stamm nach rechts» oder «Schieb den Stamm mit dem linken Fuß nach vorne» – es gibt meist wenig Platz an den Waldhängen, da ist es nicht so einfach, die optimale Lösung zu finden. Die Elefanten bewegen sich auf Pfaden, auf denen wir kaum gehen können.

Als die Tiere noch zum Arbeiten eingesetzt wurden, waren es fast ausschließlich Bullen, die genügend Kraft hatten für diesen Job. Die Arbeit im Holz war Jahrzehnte lang ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Mahut und Elefant. So komplex, dass sogar die Außerirdischen davon erfahren sollten. Als die Raumsonde Voyager I 1977 mit einer Titan-IIIE-Rakete ins All startete, um das äußere Planetensystem und den interstellaren Raum zu erforschen, reiste eine goldene Schallplatte mit. Sie enthielt Ton- und Bilddateien – falls die Sonde im All auf intelligentes Leben stoßen würde, sollten sich die Aliens eine Vorstellung machen können vom Leben auf der Erde. Eines der Bilder zeigte einen Karen mit einem Elefantenbullen bei der Arbeit im Holz – als Beispiel für eine der höchsten Formen der Kooperation zwischen Mensch und Tier.

Oben im Wald wurden die Bäume geschlagen, die anschließend hinunter zum Fluss rollten oder gezogen und geschoben wurden. Der Fluss spülte die Stämme zu den Auffangstationen, doch auf dem Weg dahin verkeilten sich manche Stämme in diversen Wasserfällen. Dann schlug die Stunde der absoluten Spezialisten: Zeit für den Einsatz des A-Teams. Die Elefanten gingen in die Wasserfälle rein und zogen die verkeilten Stämme einzeln heraus, auf den Zentimeter, mit ihrem ganzen Gewicht im Wasser stehend, auf rutschigem Untergrund.

Mikado-Elefanten habe ich diese Künstler für mich getauft, sie spielten Mikado für Riesen. Doch wenn sie den schwarz markierten Stamm aus dem Wasserfall ziehen sollten und dabei den blauen berührten, hatten sie nicht einfach das Spiel verloren, sondern wurden womöglich von mehreren Stämmen getroffen und schwer verletzt. Diese extrem gut ausgebildeten Bullen sollen vor fünfzig Jahren schon eine Million Mark wert gewesen sein, so hat man es mir erzählt.

In diesen Tagen in Thailand sehe und erlebe ich Sachen, von denen ich vorher nicht einmal eine Vorstellung hatte. Einmal stehe ich mitten unter 28 Bullen, alle mehr als drei Meter hoch und fünf Tonnen schwer. Es ist laut, und es ist zugleich ganz still. Und ich weiß: Das will ich wieder erleben, genau das. Ich bekomme eine Ahnung davon, was es bedeutet, ein Elefantenmann zu sein – ich will einer von ihnen werden.

Nach insgesamt acht Wochen kehre ich nach Berlin zurück. I’ve got you under my skin: Thailand ist mir unter die Haut gekrochen. Ich weiß und fühle plötzlich mit allen Sinnen, wie riesig er ist für die Elefanten, der Unterschied zwischen Zoo und Heimat. Für mich erkenne ich einen ähnlichen Unterschied: Den zwischen der Arbeit im Zoo und der Arbeit in der Natur.

Und wie empfangen mich meine Kollegen im Tierpark? «Ach, du lebst noch!» Was Männer so sagen, wenn sie von ihren Gefühlen überwältigt werden. Ich nehme meine Arbeit wieder auf, doch Asien arbeitet in mir, gibt keine Ruhe. Ich habe keine konkreten Vorstellungen von der Zukunft, doch das, was da unter meiner Haut puckert, flüstert mir zu: Aufbruch!

Denkste, sagt der Berliner.

Schon bald nach der Rückkehr erfahre ich, dass Mauerfall und Einheitsvertrag noch andere Konsequenzen hatten als die neue Bewegungsfreiheit, die ich zum Asien-Trip nutzte. Die Rechtsform des Tierparks hat sich geändert, von einer Körperschaft zur Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH. Viele Mitarbeiter wurden übernommen, ich nicht. Wohl auch, so vermute ich, wegen meiner wochenlangen Abwesenheit. So legitim sie auch war.

So sah es also für mich aus im Jahr 1991: In Thailand war ich ein besserer Elefantenpfleger geworden, mit einem breiteren Spektrum an Wissen und Werkzeugen. Ich war als Mensch gereift. Ich war verheiratet und Vater zweier Kinder. Und ich war vor allem eins: arbeitslos.

«Wenn man jung ist, prallen die Leute, die in einem wohnen, ungebremst aufeinander.»Klaus Lemke

Kapitel 4Ich bin der Spinner aus dem Osten

Noch keine dreißig und arbeitslos, das war nicht meine Definition von Glück. Wende und Wiedervereinigung hatten mir die Freiheit gebracht und einen Blick ins Paradies ermöglicht. Doch wie sagte Hemingway? Das Leben ist der härteste Linkshänder.

Drei Wochen nach der Rückkehr aus Thailand kollabierte mein Körper. Die Diagnose: Enzephalitis, eine Entzündung des Großhirns. Ausgelöst von einem Virus, das man sich auch in Deutschland einfangen kann. Es muss also nicht zwingend ein Souvenir aus Asien gewesen sein. Für das Ergebnis war das ohne Belang. Ich bin fast verreckt. Zwei Wochen lag ich im Koma, drei Monate insgesamt im Klinikum Berlin-Buch. Mit unübersehbarem Erfolg: Ich nahm 20 Kilogramm zu, die mir lange Zeit nicht von den Seiten weichen sollten.

In jenen Tagen ahnte ich nicht, was die neunziger Jahre für mich bereithielten: eine sehr reale und sehr emotionale Achterbahnfahrt. Aber auch nach heftigen Rückschlägen verlor ich nie meinen Traum aus den Augen: Irgendwann würde ich in Thailand auf meine Weise mit Elefanten arbeiten und es allen beweisen. Auch wenn außer mir keiner daran glaubte.

Für manche war ich der Spinner aus dem Osten. Meine West-Freunde sagten: Auf dich haben sie in Thailand gerade noch gewartet. Viertausend Jahre Elefantenhaltung, und dann kommst du um die Ecke mit neuen Ideen aus Berlin.

Jeder kennt das, der schon mal von einer längeren Reise zurückgekommen ist, inspiriert und begeistert: Das Herz ist voll, der Mund läuft über, doch die alten Bekannten reagieren auf deinen Überschwang seltsam reserviert. So erging es auch mir nach meiner Rückkehr aus Asien. Vielleicht wollen die Menschen nicht, dass einer mit neuen Erfahrungen und frischer Energie in ihren Alltag eindringt, vielleicht sogar ihre Gewissheiten in Frage stellt.

Wer Träume jagt, hält anderen ungewollt einen Spiegel vor. Der kann lästig werden, der Spiegel, denn manchmal schießt er zurück: Wie sieht’s eigentlich mit deinen eigenen Träumen aus?

Viele Träume enden, kaum dass sie begonnen haben. Sie sind nicht kraftvoll genug, aus all den bekannten Gründen: Bequemlichkeit. Vorsicht. Verpflichtungen. Liebe. Furcht vor dem Verlust der Zugehörigkeit, zur Familie, zum Freundeskreis. Gewohnheit. Angst vor dem Neuen, dem Unbekannten. Das Ego sucht Sicherheit im Vertrauten. Kampf, Risiko, alles auf eine Karte setzen? Lieber nicht.

Das kann ich nachvollziehen, und mein Leben ist ja nicht die Blaupause für die Welt. Problematisch finde ich nur, wenn mir Menschen erzählen wollen, was ich besser tun oder lassen sollte. Survival-Autor Bear Grylls nennt diese Fraktion die Traumdiebe. Warum haben manche meiner Freunde gelacht, als ich aus dem Tierpark flog und mir die Realität wieder mal in meine Pläne grätschte? Warum?

Mir war immer schon egal, was andere über mich denken. Familie und Freunde ausgenommen. Aber ich hasse es, zu verlieren. Dass ich immer allen etwas beweisen will, hat wohl auch mit meiner Behinderung in der Kindheit zu tun. Ich habe erst mit sechs Jahren gesprochen. Lange konnte ich weder lesen noch schreiben. Mein Leben lang habe ich um Anerkennung gekämpft. Erst in der Schule, später um den Respekt der Elefanten, um die Wertschätzung meiner Kollegen, um die Akzeptanz meiner ureigenen Ideen und Methoden.

Heute spreche ich Deutsch, Englisch, Russisch, Thai, Karen. Ich mag Spätentwickler sein, aber ich ziehe die Sachen durch. Viele halten mich für extrovertiert. Weil ich oft direkt bin und auch laut. Weil ich kein Problem damit habe, im Mittelpunkt zu stehen. Aber im Grunde meines Wesens bin ich introvertiert, ein wenig autistisch sogar.

Als ich endlich lesen konnte, habe ich Bücher gefressen. Teilweise zwei am Tag. Ich träumte immer von der weiten Welt. Thailand war kein Zufall.

Elefanten wurden mir nicht in die Wiege gelegt, welche Wiege hielte das auch aus? Als solider Achtpfünder kam ich am 10. November 1962 in Saalfeld an der Saale zur Welt, der Heimatstadt meiner 19-jährigen Mutter Christa. In Thüringen, dem grünen Herzen Deutschlands, in der Deutschen Demokratischen Republik. Zwei Schwestern komplettierten bald die Familie, Heike und Susanne. Mit beiden verstehe ich mich bis heute sehr gut.

Mein Vater Herbert, Metallbauingenieur von Beruf, war Atheist, Kommunist aus Überzeugung und Teil des DDR-Systems. Im Familienkreis distanziert, aber nicht abweisend. Das war schon ein sehr rotes Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin. Aber ich hatte eine behütete und glückliche Kindheit. Meine Eltern haben mir Geborgenheit und Liebe gegeben und Werte vermittelt: Solidarität, Anstand, Respekt. Gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Kulturen.

Sie ließen nichts unversucht, uns die Liebe zur Natur einzubläuen. Von März bis Oktober gingen wir jedes Wochenende in den Wald, Beeren sammeln und solche Sachen. Ich hab das verflucht. Ein Gefühl hat mich immer begleitet, es saß schon früh tief in mir drin: Tiere verstehen mich besser als Menschen. Als Kind fing ich Molche, beobachtete Kreuzottern, grub Hamster aus im Weizenfeld, sammelte Briefmarken – Tierbriefmarken, was sonst?

Meine Mutter, Lehrerin von Beruf, war bei uns für das Sinnliche zuständig. Heute kann ich natürlich lesen und schreiben, das verdanke ich ihr. Und der Musik. Musik ist immer erst Empfindung. Lesen lernte ich mit den Noten. Für mich gab es die Musik, und es gab die Tiere. Beiden war meine Behinderung egal.

Ich habe Trompete gespielt und später Fagott, wurde mal Zweiter in einem Jugendwettbewerb. Jawohl, ich hab Musik gemacht! Da staunen immer alle, wenn ich das erzähle. Ich hatte sogar die Konservatoriumszulassung für Weimar.

So richtig gewachsen bin ich erst mit zwölf. Vorher war ich klein und dicklich. Nicht besonders sportlich. Ein bisschen Ringen, ein wenig Schwimmen.

Ich war immer Freigeist, rebellisch oft ohne Grund, aber aus Prinzip dagegen. Wie so viele Kinder hatte ich ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. So viel Beschiss und Lügerei da draußen! Ich war anders als die anderen, aber immer ein Leader. Hab mich nie verpisst. Schon als Junge der «angry young man». Heute nennt man das ja nicht mehr schwierig, sondern verhaltensvariabel. Mein Motto war: «Stand up and fight!» Und auf die Ohren gab es Deep Purple, Uriah Heep, auch Jimi Hendrix. Smokie kam mir nicht ins Haus.

Ich ging in eine Art Vorzeigeschule. Da kam immer mal wieder Margot Honecker hereingeschneit, um irgendeinem angolanischen Ministerialdirigenten die Erfolge der DDR am Beispiel Saalfelds zu schildern. In meinem Zeugnis stand zehn Jahre lang der Satz: «Der Junge hat großes Potenzial, nimmt den Lehrstoff leicht auf. Wenn er auch noch diszipliniert wäre …» Es stimmte schon: Wenn es irgendwo in unserem Viertel ein Problem gab, suchten meine Eltern, die Polizei oder die Lehrer zuerst nach dem kleinen Bodo. Denn da waren sie ziemlich nah am Kern des Problems.

Mit 15 bin ich aus der Freien Deutschen Jugend, der FDJ, ausgetreten. Mit 16 habe ich gesagt: Ich geh in den Kuhstall. Es folgten zwei Jahre Lehre in der LPG