2,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Luis Melón Arroyo

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

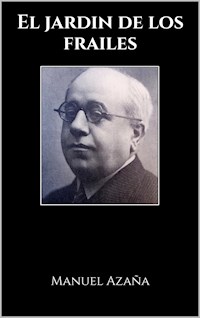

BUENA porción del JARDÍN DE LOS FRAILES se publicó, no sin recato, en los cuadernos de LA PLUMA, pronto hará seis años. Es obra vieja. Antes de enranciarse la imprimo completa en volumen, venciendo el pudor. Razones en apoyo de haberla suspendido cuando la escribía, no tengo; tampoco en disculpa de publicarla hoy, si todavía es necesario disculpar la aparición de un libro. Quisiera tan sólo declarar a los amigos inclinados a otorgarme la merced de leerlas, el enigma de unas confesiones sin sujeto. Se exige demasiado a la amistad: incluso que lea los libros y no los desacredite. Pondré aquí los límites del crédito a que este libro aspira.

Manuel Azaña, fue un político, escritor y periodista español, presidente del Consejo de Ministros (1931-1933) y presidente de la Segunda República (1936-1939). Destacó por las reformas que implementó durante su gobierno, el llamado bienio social-azañista, y por su papel como jefe del bando republicano durante la guerra civil española.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

El jardín de los frailes

Manuel Azaña

PRÓLOGO

BUENA porción del JARDÍN DE LOS FRAILES se publicó, no sin recato, en los cuadernos de LA PLUMA, pronto hará seis años. Es obra vieja. Antes de enranciarse la imprimo completa en volumen, venciendo el pudor. Razones en apoyo de haberla suspendido cuando la escribía, no tengo; tampoco en disculpa de publicarla hoy, si todavía es necesario disculpar la aparición de un libro. Quisiera tan sólo declarar a los amigos inclinados a otorgarme la merced de leerlas, el enigma de unas confesiones sin sujeto. Se exige demasiado a la amistad: incluso que lea los libros y no los desacredite. Pondré aquí los límites del crédito a que este libro aspira.

Quien posea menos humanidad que espíritu crítico, fallará adversamente si el primer encuentro de un mozo con lo grave y lo serio de la vida se diluye en frívolos devaneos de colegio. Tal sucede en mi narración. Trazándola pensaba yo haber elegido un tema personal, de suerte que en vez de relegar al ocaso de la profesión literaria el componer mis memorias habría empezado (si empezar es esto) por escribirlas. No me reconozco en ellas. Aprisionan la fugaz realidad de un concierto de luces reflejado en tales nubes que, dispersas, no han vuelto a juntarse como ya se juntaron. Repaso indiferente el soliloquio de un ser desconocido prisionero en este libro. No es persona con nombre y rostro. Es puro signo. Habrá de no pararse en el signo quien pretenda gastar su benigna atención en leerlo útilmente. Acaso valga el esfuerzo lo significado, donde han creído reconocerse algunos contemporáneos del colegial.

He puesto el mayor conato en ser leal a mi asunto, respetando, a costa de mi amor propio, los sentimientos de un mozo de quince a veinte años y el inhábil balbuceo de su pensar, en tal cruce de corrientes y tensión que en otro espíritu pudieran mover un giro trágico. No gusto yo, con afición egoísta, del tiempo pretérito. Me apiado de la mocedad verdadera, ignorante de su virtud: los placeres en proyecto son el origen del infortunio.

Nada más digo. ¡Quién no se forja la ilusión de escribir para gente avispada!

Madrid, diciembre 1926.

A CIPRIANO DE RIVAS CHERIF.

I

LA primera vez que oí hablar de los Schlegel fué en El Escorial de Arriba, una tarde de otoño, hace ya veintitantos años. No eran pasto de la murmuración del vecindario de San Lorenzo: se hablaba de ellos en una sala baja, fría, donde un par de docenas de adolescentes, de codos en los pupitres de pino todavía pegajosos de barniz, sufríamos la iniciación literaria. Encaramado en la tribuna, un fraile joven, quebrado de color, escuálido, de boca rasgada y dientes desiguales, nariz aguileña y ojos saltones entreverados de sangre, daba suelta a su elocución caudalosa. De voz insegura, tan pronto ronquilla y velada como chillona y metálica, entre gallos y rociadas de saliva, con el tropel de palabras que le salía de la boca se trompicaba. Era el padre Blanco, uno de los brotes más lozanos que ha dado en nuestra época el añoso tronco agustino. En el aula hostil, la luz cenizosa de noviembre pesaba en los párpados. A tales horas ya nos rendía el cansancio cotidiano. Esforzábamos la atención para no sucumbir al tedio o al sueño. La lección del padre Blanco era, no obstante, soportable como ninguna porque hablaba de cosas inteligibles y amenas cuya inserción con nuestra sensibilidad personal veíamos patente. Teníanle los suyos por crítico literario de primer orden y ponderaban su arremetida contra “Clarín”, para los frailes arquetipo del impío. Dentro y fuera de clase era el padre Blanco parlanchín y burlón. Los estudiantes le llamábamos fray Sátira. Andaba casi a brincos; cada ademán, una sacudida. Empezaba a toser; ardía en sus pupilas la calentura. Murió algunos años después, creo que en Jauja. Su “Historia”, que nunca nos dieron a leer, no vale tanto como pensaban.

Nuestra preparación de bachilleres, si juzgo por la mía, era modesta. El que más, recitaba de coro páginas del Campillo. Yo había cursado ese librito en mi colegio de Alcalá y conservaba en la memoria algunas de sus nociones más sólidas: “¿Qué son tropos? Formas figuradas de hablar.” O bien: “Criticar es aplicar los juicios de la sana razón a las obras literarias y artísticas.” Campillo fué uno de esos catedráticos zumbones, amigos de ensañarse con los alumnos haciendo chistes a su costa. Era exigente y, como decían, clerófobo; al verlo en la comisión de exámenes, los alumnos del colegio de segunda enseñanza se helaban de espanto. Pero los frailes lo amansaban a fuerza de comidas pantagruélicas y vino sin tasa. Tomábase don Narciso licencias increíbles. Una tarde, sentado en el tribunal, como le doliese un callo, se quitó una bota, la puso sobre la mesa, extrajo del bolsillo una navaja y recortado un pedazo de cuero en la parte que le laceraba, se calzó tan campante. Andando el tiempo, alcancé a Campillo en el Ateneo, donde tuvo apestosa fama. Era un andaluz procaz, de ingenio pronto, fecundo en chocarrerías. En la biblioteca de la casa hubo un ejemplar de “La Regenta”, famoso por las notas que don Narciso le puso al margen. El ejemplar desapareció, ni sé si por decreto de un bibliotecario pudibundo o porque algún bibliómano curioso lo haya guardado para sí. Dos hijos que don Narciso tenía no heredaron la vocación literaria de su padre: tal vez los reverendos Escolapios de Alcalá, en cuyas aulas fueron a cursar la segunda enseñanza, suscitaron en ellos otras inclinaciones y se dedicaron a barristas.

Mis condiscípulos, sin tener más afición que yo, no estaban mejor preparados. Ignoro si llevaría alguno en el coleto el mismo fárrago de lecturas desordenadas que perturbó los albores de mi adolescencia. Sólo sé que estudiar leyes me parecía el suicidio de mi vocación. El tiempo sólo a medias me ha desmentido. Las novelas de Verne, de Reíd, de Cooper, devoradas en la melancólica soledad de una casona de pueblo ensombrecida por tantas muertes, despertaron en mí una sed de aventuras furiosa. Amaba apasionadamente el mar. Soñaba una vida errante. La primera vez que me asomé al Cantábrico y vi un barco de verdad, casi desfallecí de gozo. Me sucedía lo que a los niños de ahora les ocurre con el cine: ellos quieren ser Fantomas como yo quise ser el capitán Nemo. Esa enfermedad se pasó pronto; me libré de ser pirata; no ha habido disciplina ni conveniencia capaces de doblegarme a ser jurista. Leía, pues, sin previa censura. Devoré con manifiesto estrago de mi paz interior cuantos libros de imaginación hallé guardados en la librería de mi abuelo: Scott, Dumas, Sue, Chateaubriand, algo de Hugo, traducidos, y sus secuaces españoles. Recuerdo haber vivido entonces en un mundo prodigioso. De esa prueba, que me sirvió para entender la locura de Don Quijote, salió encandilada mi afición precoz a leer de todo. El padre Blanco la conocía. Quiso enmendar mi gusto y me dió a leer a Pereda. Era lectura lícita y la alternábamos con los folletines de Rocambole recibidos a escondidas. Dióme más adelante “Pepita Jiménez”. Me aburrió.

—Es natural—dijo el padre—. Hay que estar muy versado en los místicos españoles.

Fuera de esos regalillos, en punto a lecturas nos tenían en seco. Reducíase la historia literaria a las páginas del libro de texto, grueso tomo con nociones preliminares de estética traducidas o adaptadas de Levêque: “La gota de rocío suspendida de los pétalos del lirio, el puro y casto andar de la doncella, la inmensa masa del océano agitado por la tempestad…”, decía el libro para empezar a inculcarnos la noción de lo bello. El padre Blanco, oyéndonos decorar entre risas tales sandeces, se impacientaba. El mismo padre rigió aquel año la cátedra de Historia de España. Leíamos la obra de Ortega y Rubio, bondadoso señor, enemigo irreconciliable de Felipe II. No he olvidado algunos rasgos de su estilo: “Felipe II desembarcó en Inglaterra, bebió cerveza, fué galante con las damas y se captó las simpatías de los ingleses.” Hablaba también de su “mano de hierro”. El libro tenía entonces dos tomos; ahora, muchos más. O la materia o el saber del autor engrosaron con los años.

Para acabar de formarnos el espíritu estudiábamos un libro de filosofía, parto de un profesor de Barcelona, almacenista de bacalao que en los ratos de ocio producía metafísica. Ortodoxia pura.

—Vamos a ver, jóvenes —interrogaba el fraile—. ¿Qué es la verdad de conocimiento?

—“Adequatio intellectus et raei” —respondíamos con aplomo.

Nunca he vuelto a pisar terreno tan firme.

Cúpole iniciarnos en el tomismo a un padre montañés, de poca talla, locuaz en demasía, un tantico suspicaz y marrullero. Voz aguda, ojos claros, y en los labios finos, remuzgos fugaces de desdén o de ira. Listo como el hambre, el único fraile “señorito”, a lo que creo, de seguro el más sociable. Tenía gracia para hablar a las señoras. Era mejor jinete que metafísico. Poseía el colegio una cuadra de seis u ocho caballos, picadero y guadarnés bastante bien puestos. Algunos estudiantes tenían montura propia. Cuadra, picadero y guadarnés entraban en la superintendencia del padre. Allí pasaba los grandes ratos cabalgando en la “Peonza”, yegua alazana de pura sangre, nerviosa y fina, que a pocos se les podía confiar. Las tardes de paseo montaba en la yegua, y calada la teja, remangados los hábitos sobre el sillín, al viento la muceta y la cogulla, salía por las puertas falsas seguido de los alumnos de equitación, soberbio en el animal que se encabritaba, y se iban a galopar por las carreteras de Guadarrama o de Valdemorillo.

Comentarios sobre los méritos y gracias de la yegua entreveraban (no siempre ha de estar el arco tenso, recomienda Esopo) la clase de metafísica. Servía de comodín en la hermenéutica.

—Eso—explicaba el padre—es como si pensásemos una “Peonza” con ocho patas… ¿entienden? Eso… ¿entienden… ? Es como si yo les dijese: la “Peonza” es verde y amarilla…

El padre quedábase a lo mejor absorto, de codos en la mesa y el rostro entre las manos. No bastaba nuestra algazara para despabilarlo. Nos tiroteábamos con libros y boinas. Algunos encendían a hurtadillas un cigarro batiendo el aire con furia para disipar el humo. Los días muy fríos, un pelirrojo del diablo solía bajar un frasquillo de alcohol, y derramándolo en la tarima entre dos filas de bancos, prendíalo fuego. Sus vecinos se apretujaban disputándose el sitio para acercar a la llama los dedos ateridos.

II

EL colegio de donde venía pasaba por bueno. Caserón prócer, muros desplomados, sobre el dintel armas en berroqueña, suelo de guijas en el zaguán, oscuras salas cuadrilongas, húmedas, a los haces del patio ensombrecido por la pompa rumorosa de laureles y cinamomos. En el estrado, a la diestra del director, sucinta diputación del reino mineral, en un armario. Y a la mano siniestra, en cierta alacena, retortas con telarañas, probetas y tubos de ensayo en sus espeteras, desportillados, y cantidad de tarros con substancias desusadas y temibles, que de primera intención parecían cosa de botica. Profesor de física, un médico, por venir de facultad contigua a las ciencias experimentales; profesor de aritmética y geometría, un capitán retirado, ducho como militar en ciencias exactas. Pasantes famélicos, irrisión de la gente menuda cuando exorables, o azote funesto si las cóleras fermentadas en el lapso de su vida les tomaban con arrebato la cabeza. Las lecciones, por tandas; los estudios en común, y a voces, para meter por los oídos en los desvanes de la memoria, a favor de un raudal de sones cadenciosos, las materias de no fácil recordación. Borrascas de lapos y cachetinas imbuían en los torpes la sintaxis del latín: más lágrimas he visto correr sobre el texto de los “Comentarios” que sangre vertió el propio César en el suelo de las Galias. Colegio bueno: confusión de voces, de torpezas, de resabios. En los Escolapios pegaban con vara; en el nuestro, quien más, atrapaba media docena de correazos. “Dios castiga, pero sin palo”; tal es el introito de la sabiduría infantil. Era patente que los maestros seglares se acercaban más que los eclesiásticos al poder de Dios.

Aridez, turbulenta grosería en el colegio; lóbrega orfandad en casa. Un espíritu tierno, como de niño, ambicioso de amor, empieza luego a tejer un capullo donde encerrarse con lo mejor de su vida, con todas esas apetencias, generosas o no pero fervientes, que el mundo desconoce o pisotea. En esa edad, por el corazón se vive tan sólo. ¿Qué me importaban a mí los romanos ni la noción de lo sublime ni las luchas del Pontificado con el Imperio? Heroísmo, el mío; emociones, no la naturaleza exterior ni el estudio de los modelos, sino el divagar por la selva del alma me las brindaba; y en secreto, siempre. Los maestros preguntan de historia, de física, de agronomía… ; pero de ese laberinto en que el mozo se aventura a tientas, con pavor y codicia del misterio, nunca. Larva de funcionario que será por vocación padre de familia en cuanto se libre de quintas: así reza el cartel que a uno le cuelgan del pescuezo. Y entonces empieza el amarse a sí mismo con monstruoso amor, macerado en la soledad, y el zambullirse, culpable la conciencia, en el deleite de los ensueños. Porque toda la maleza que en tal sazón vamos viendo crecer y tupirse es sin duda el desorden, es el mal, es lo prohibido, lo vergonzoso y recóndito de que no se debe hablar. O acaso los demás no están dañados y uno es el caso insólito: un monstruo. ¡Qué fardo ha creído uno llevar o más bien ha llevado realmente sobre sí en la que llaman edad dichosa! Menester es aceptarse; no hay opción. ¡Pero aceptarse así, a escondidas, creyendo cometer un crimen, y asomarse con remordimiento y pavor a los veneros que en el fondo de nuestra humanidad bullen y nos fascinan…! Cuanto me ha reconciliado con la vida: el amor o el arte, el afán de saber o la amistad, el apego a la acción por la acción misma, y el estímulo de añadir al mundo moral alguna criatura de mis manos no son sino las formas en que ha buscado empleo y saciedad aquella pujanza juvenil que entonces me puso miedo creyéndola ponzonosa, y que todos, todos parecían ignorar no sólo en mí, pero en el ser humano. Con más cordura, sumiso al orden, la hubiera destruído. La defendí; fuí un rebeldillo, un enemigo, prestando al orden la aquiescencia mínima. Vivía para mí solo. Amaba mucho las cosas; casi nada a los prójimos. Amaba las cosas en torno mío; amaba los objetos triviales de mi pertenencia, porque eran dóciles y sugerentes y andaba en ellos algo de mi persona. Amaba mis libros, y el aposento en que leía, y su luz, su olor. Amaba la casa, tan temerosa en los anochecidos, rondada por las sombras de los muertos, llena a mi parecer del eco de ciertas voces extinguidas por siempre jamás. Y el patio, y un conato de jardín entre escombros, donde las tardes de la canícula, apenas puesto el sol, atendía a los furiosos giros de los vencejos en torno al chapitel del convento contiguo, a las campanadas del rosario, a las voces de las mujeres que iban a coger agua en la fuente del hospital, y a otros rumores del pueblo desgarrado por la congoja vespertina. Amaba poco a las personas. Se me antojaba hostil su proceder. La más entrañable estaba casi tres cuartos de siglo distante de mí. Pero iban otros héroes y heroínas de mi talla a una plazuela sepulcral, pegada a los muros de San Bernardo—cedros y tilos entre acacias y un estanque a par del suelo ceñido de laureles rosa—, que oyó en las noches del verano las efusiones de nuestro delirio.

En noches tales me acostaba feliz. De pronto, desde la alcoba tocante con la mía me gritaban:

—¿Te has dormido?

—¡Aún no!

—¿Qué haces? Reza el Señor mío Jesucristo. ¡Si te murieras ahora caerías en el infierno! ¡Arder, arder siempre! ¡Por toda la eternidad…!

Era pavoroso ¡y tan injusto! Devoraba la injusticia, del mismo sabor que mis lágrimas. Digo que paladeaba su amargura. Llevaba el corazón henchido de orgullo: teniendo razón contra todos, era su víctima.

—Tú vas a ir con los frailucos, nieto—me dijeron al acabarse aquel verano.

Fué más grande la sorpresa que el disgusto. Frailes, yo no los había visto. Alcalá fué en otro tiempo copioso vivero de insignes religiones. En los míos era un pueblo secularizado, abundante en canónigos pobres y sin demasiado celo proselitista, adscritos a la nómina, que iban a ganarse el sueldo cantando en el coro de la Magistral: “Deus in adjutorium meum intende”… como otros empleados iban a la Administración subalterna o al Archivo. Había capellanes de escopeta y perro, o que imitaban al pie de la letra la vocación de los apóstoles pescando barbos en el Henares; curas de rebotica y algunos goliardos. De los frailes quedaban los conventos reducidos al cascarón, el nombre de los pagos más fértiles, que suyos fueron, y las memorias frescas aún de sus luchas por el rey neto en la era fernandina. Para la gente moza el fraile era un tipo corpulento, con barbas y sayal, rasurado el cráneo, que lo mismo asestaba un trabuco contra franceses que azuzaba a los voluntarios realistas contra los “negros”. ¿Y una caterva tan brava abría escuelas? ¡Dura cárcel me prometían! Pero el llanto era al desprenderme del orbe estrecho en que solía imperar; dónde fuese a dar con mis huesos me importaba menos.

Los parientes me dijeron adiós como si emprendiera la exploración del Amazonas. O tiraban a consolarme de aquel a su entender ilustre infortunio: “Es por tu bien. ¡Cuando seas hombre lo agradecerás!”

—Si tu abuelo levantara la cabeza…!—murmuró uno, acordándose de la ejecutoria doceañista de mis mayores.

Llevé por viático ósculos de monja. Me besó la provecta Superiora, quien con tanto taparse y arroparse daba a su faz pachucha, asomada al marco redondo que le ponían los cañones almidonados de la toca, no sé que calidad de carne indecente, de obscena desnudez. Las buenas madres me sonreían tiernamente. Mostraban prendido en el pecho un corazón de trapo vomitando llamas. No su fuego, sino el tamiz de las cortinas bermejas vertía en el locutorio vislumbres de purpura. Y con despedirme de las cosas, por parecerme que en faltando yo unos meses nunca volvería a verlas (aún no había aprendido cómo nos vence su permanencia), amanecí en El Escorial, donde no tuve otra impresión el primer día que la de entrar en un país de insólitas magnitudes. Me recibió el padre Valdés, y alzándose las gafas hasta la frente, mirándome con los ojillos entornados, me preguntó:

—Tú ¿por qué estudias? ¿Por convicción?

Respondí con risas y encogimiento de hombros. Me dejé llevar a mi celda y luego me incorporé a cuatro bigardos que estaban en el patio oyendo contar historias de mujeres. El narrador era un andaluz granujiento que escupía por el colmillo y apestaba a yodoformo.

III

HAY que ser un bárbaro para complacerse en la camaradería estudiantil. Por punto general, entre escolares, los instintos bestiales salen al exterior en oleadas y so pretexto de compañerismo allanan las barreras que para hacer posible la vida en sociedad erige la educación. Una masa de estudiantes degenera velozmente en turba, ligada por la bajeza común. Y todo hombre que no esté atacado de futilidad incurable y aspire a formarse en el curso de la vida una conciencia noble, no hace sino emanciparse de aquella necedad primaria, que cuando más es, no rebasa el nivel de la licencia chabacana y sin sentido. Muchas gentes acarician las memorias de sus años estudiantiles, ponderan su dulzor y vuelven hacia ellos los ojos tiernamente, pensando que fueron la edad de oro de su vida. Es aberración del entendimiento, a no ser que los tales hayan arribado a situación más aflictiva, por ejemplo: a presidiarios, o rememoren en efecto la juventud que ya perdieron, sin discernir entre su esencia y los accidentes pintorescos.