9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Endling-Trilogie

- Sprache: Deutsch

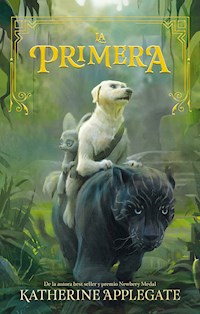

Das letzte große Abenteuer der Gefährten Während ihrer Abenteuer in Nedarra und Dreyland wurde Byx und ihren vier Freunden eines bewusst: Krieg liegt in der Luft. Khara, inzwischen aufgestiegen zur Führerin der exilierten Familienclans, scharrt Freiwillige um sich, die die Friedenstruppen bilden. Gemeinsam wollen sie das Töten verhindern. Vor allem durch kluge Strategie und Verhandlungen. So wird Byx als Botschafterin zu den Wasserwesen entsandt und sorgt dafür, dass der Krieg zur See unterbunden wird. Die riesigen fliegenden Raptidons machen mithilfe kleiner gewitzter Wesen eine ganze Armee handlungsunfähig. Doch wird es den Freunden wirklich gelingen, den Krieg aufzuhalten? Mutig sind sie bereit, mit Kreativität und Fantasie für eine bessere Welt zu kämpfen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Kathrine Applegate

Endling

Die neue Zeit

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Für Michael

ZWEIFLE NIE DARAN, DASS EINE KLEINE GRUPPE UMSICHTIGER ENGAGIERTER MENSCHEN DIE WELT VERÄNDERN KANN – TATSÄCHLICH IST DIES DIE EINZIGE ART UND WEISE, IN DER DIE WELT JE VERÄNDERT WURDE.

Margaret Mead

Endling

Substantiv – end.ling – /’en(d)-ling/

1. Das letzte lebende Individuum einer Art, bisweilen auch einer Unterart.

2. Die offizielle Zeremonie, bei der eine Art für ausgestorben erklärt wird; eine Eumonie.

3. (Inoffiziell) für jemanden, der eine zum Scheitern verurteilte oder sinnlose Suche unternimmt.

Kaiserlich-Amtliches Lexikon für Nedarra, 3. Auflage

Teil EinsAugen und Ohren

1Eine wirklich gute Frage

Mein Name ist Byx. Ich bin eine Dalkin.

Was ich nicht bin: eine große Jägerin.

Warum also habe ich mich bereit erklärt, mit meinen Freunden Gambler und Sabito auf die Jagd nach Eshwins zu gehen?

Gute Frage. Eine wirklich gute Frage.

»Kannst du sie riechen, Byx?«, fragte Gambler mit seiner heiseren Grummelstimme. »Deine Nase ist besser als meine.«

Gambler ist ein Felijaga, ein riesengroßes katzenartiges Geschöpf. Sein Fell ist schwarz und schimmernd wie Flussgestein, nur im Gesicht hat er weiße Streifen. Sabito, ein Raptidon, ist ein großer Raubvogel, der seine Flügel so weit spannen kann, wie Gambler lang ist.

Gambler ist schnell, und er hat Klauen und Zähne. Sabito ist schnell, und er hat Krallen und einen Schnabel.

Ich? Ich habe einen unbeholfenen Gang, seidiges weißes Fell und dazu Zähne, die nicht mal einem Kätzchen Angst einjagen würden.

Dafür besitzen Dalkins genau wie Hunde (mit denen wir mehr als nur eine flüchtige Ähnlichkeit haben) ziemlich feine Riechorgane.

»Ich habe ihre Witterung!«, rief ich von meinem hohen Sitz im Sattel auf Havoc. Vorsichtig balancierte mein silbrig gesprenkeltes Pferd über die überspülten Steine eines seichten Flusses. »Aber bei dem wechselnden Wind kann ich die Richtung nicht ausmachen.«

Ich musste mich mit ganzer Kraft festhalten, als Havoc am anderen Ufer die Böschung hinaufkletterte. Das Gelände lag flach und offen vor uns, in großen Abständen standen junge Bäume. Wir schlossen rasch zu Gambler auf, der vorausgelaufen war.

Felijagas beim Jagen zuzusehen ist faszinierend. Ihre Bewegungen gleichen weniger einem Rennen als einem Gleiten.

Sabito kam im Sturzflug herab und hielt sich wenige Meter über uns in der Schwebe. Er konnte für kurze Zeit in der Luft stehen, wenn er seine Flügel entsprechend ausrichtete und dabei die von der Erde aufsteigende Sonnenwärme nutzte.

»Sie sind direkt vor uns«, meldete Sabito. »Siehst du die Wiese da? Nun schau darüber hinaus bis zur Linie der hohen Zypressen dort.«

Wo mein Geruchssinn versagt hatte, waren seine Raptidonaugen erfolgreich gewesen. Wie scharf sind Raptidonaugen? Sabito könnte mit einem Blick über meine Schulter ein Buch lesen.

Aus dreihundert Metern Entfernung.

»Vielleicht, Freund Sabito«, sagte Gambler, »kannst du dich ihnen von hinten nähern und dich bereithalten, falls sie fliehen.«

»Ich glaube eher, sie haben vor, sich auf einen Kampf einzulassen«, entgegnete Sabito.

»Na schön«, meinte Gambler, »dann ist die Mahlzeit ja schon serviert.«

Es gab eine Zeit, da hatten Felijagas meinesgleichen gejagt. Das ist nicht mehr so. Trotzdem ist es schwierig, als Dalkin neben einem hungrigen Felijaga nicht doch eine leichte Beklemmung zu spüren.

Felijagaklauen sind wie Pfeilspitzen. Ihre Kiefer können Steine zermalmen. Gambler mag mein lieber und treuer Freund sein, aber er ist auch ein unbarmherziger effektiver Jäger.

Was mich wieder auf meine Frage bringt. Warum hatte ich mich freiwillig für diese Jagd gemeldet? War es Langeweile? Das Gefühl, dass ich zu nichts nutze war in der Friedensarmee? Das Bedürfnis zu beweisen, dass ich keine Angst hatte?

Aber ich hatte sehr wohl Angst. Ein Felijaga, ein Raptidon und ein Dalkin gegen zwölf hungrige frustrierte Eshwins. Die Chancen standen nicht gut für uns.

Eshwins sind sonderbare Geschöpfe, eine Art Kreuzung zwischen Wildschweinen und aufgedunsenen Ratten. Sie haben teuflische Hauer und zudem die Angewohnheit, über leichte Beute herzufallen: Junge, Kranke, Schwache. Und dieses Rudel hier hatte eine Familie von Flickschustern angegriffen, Menschen, die der Friedensarmee folgten.

Unsere Armee wird Friedensarmee genannt. Nicht Armee, die Eshwins ungestraft andere Lebewesen attackieren lässt. Wir waren gekommen, um die Eshwins zu verscheuchen. Wenn sie sich verscheuchen ließen.

Und wenn nicht? Tja dann: Gambler.

Havocs Hufe stampften, während er mit mir über eine ausgedehnte, von allmählich verblassenden Wildblumen gesprenkelte Wiese galoppierte. Das Gras reichte ihm bis an den Rücken, war also hoch genug, um einen geduckt lauernden Eshwin zu verbergen. Aber nichts, absolut nichts kann sich vor den Augen eines Raptidons verbergen.

»Vorsicht, Hinterhalt«, warnte Sabito. »Sie haben sich geteilt, sind jetzt links und rechts von euch und warten darauf, die Falle zu schließen, sobald ihr vorbeikommt.«

»Wir sind bereit«, sagte Gambler.

Er vielleicht. Ich nicht.

Ich griff fester nach Havocs Zügeln, als er jetzt sein Höchsttempo anschlug. Wind zerzauste mein Fell und wehte mir hundert Gerüche in die Nase, einschließlich des durchdringenden Gestanks nach Eshwins und des beißenden metallischen Geruchs meiner eigenen Angst.

»Ihr habt vier hinter euch und acht vorn bei der Baumreihe«, meldete Sabito. »Die vier hinter euch holen schnell auf!«

»Byx«, sagte Gambler mit einer auf unheimliche Art ruhigen Stimme, »könntest du mal eine kleine Verrücktheit machen?«

»Du meinst, so was wie auf diese Jagd zu gehen?«, fragte ich nach Luft schnappend.

»Würde es dir sehr viel ausmachen, von deinem Pferd zu fallen?«

»Ob ich … was?«

»Ich möchte, dass sie denken, du wärst hilflos.«

»Ich bin hilflos!«

»Da vorn, das dichte Polster Rispengras, das würde deinen Sturz abfedern.«

Gambler wollte mich als Köder benutzen. Es war das Einzige, wofür ich bei der Jagd taugte.

Wir alle haben Stärken und Schwächen und müssen beisteuern, was wir eben können. Das sagte ich mir wenigstens, während Havoc die Entfernung bis zu dem Grasbüschel schnell verringerte.

Ich machte mich bereit, indem ich den linken Fuß schon mal aus dem Steigbügel nahm.

Näher. Das Donnern von Hufen.

Näher.

Während ich mich über Havocs rechte Seite rollen ließ, hörte ich mich selbst aufschreien. Ich landete so hart auf dem Grasbüschel, dass es mir die Luft aus den Lungen drückte, aber das Gras und die pilzbestandenen Bodenwellen dämpften meinen Sturz, und ich konnte mich aufsetzen.

Gerade rechtzeitig, um direkt vor den Hauern eines wutschnaubenden Eshwins zu stehen.

Er kam mit gesenktem Kopf auf mich zu – ich würde ihm nicht ausweichen können.

Der Eshwin stürmte heran, schaumiger Speichel tropfte ihm aus dem Maul, grunzend stieß er seinen kehligen Triumphschrei aus – ARROOOT! – und schien es kaum erwarten zu können, mich mit seinen Hauern aufzuschlitzen.

»Neiiin!«, schrie ich, pures Grauen in der Stimme, den Gliedern, im Herzen.

Im selben Moment löste sich ein schwarzer Fleck aus dem Verborgenen, ausgestreckte Krallen, weit offenes Maul. Gambler schlug den Eshwin nieder. Drei Sekunden später war das Biest fertig zum Häuten und Braten.

Einer erledigt. Elf noch übrig.

Drei hielten sich immer noch hinter uns, rannten in voller Geschwindigkeit durch die Wiese. Wegen des hohen Grases konnten sie einander aber nicht sehen und hatten anscheinend nicht mitgekriegt, dass einer von ihnen schon tot war.

Sabito stürzte vom Himmel wie ein herabfallender Stern. Er spreizte seine Flügel, drosselte das Tempo und überwältigte einen der Eshwins, indem er seine Krallen in dessen Kopf versenkte.

Gambler seinerseits befasste sich mit den restlichen beiden hinter uns. Drei weitere Eshwins waren bereit für den Kochtopf.

Die acht, die zwischen den Bäumen versteckt waren, hatten in der Zwischenzeit den unklugen Entschluss gefasst, ihren bedrängten Rudelgenossen zu Hilfe zu kommen. Grunzend und quiekend bewegten sie sich in einem Pulk: eine Mauer aus stinkendem Fell, schimmernden Hauern und missgünstig schielenden roten Augen.

Eine Kreatur, so groß, dass sie mehr einem Pferd als einem Eshwin glich, war die Anführerin. Sie war alt, von vielen Kämpfen gezeichnet – Kämpfen, die sie vermutlich gewonnen hatte.

Ich sah, wie Gambler die Augen aufriss, was nicht sehr ermutigend wirkte. »Um die Anführerin kümmere ich mich«, sagte er, »aber du, Byx, du fliehst am besten.«

»Fliehen?«

»Ich kann nicht alle gleichzeitig erledigen. Lauf jetzt!«

Gambler drängte die riesenhafte Eshwinkönigin von den andern ab. Ihre Artgenossen liefen nach links und rechts auseinander, in der Absicht, uns einzukreisen, während ihre Anführerin mit Gambler kämpfte.

Havoc war in einem Bogen zu mir zurückgekommen. Ich griff nach den Zügeln und hievte mich in den Sattel. Der Rückweg – Rückzug – war klar.

Ich bin weder Jägerin, noch bin ich Soldatin, und am wenigsten bin ich heldenhaft. Alle Vernunft in mir pflichtete Gambler bei: Es war Zeit zu fliehen.

Aber Gambler war mein Freund.

Mehr als das, er war Familie.

Ich zog mein kleines Schwert und drängte Havoc vorwärts.

2Wunder

Anderthalb Stunden später kehrten Sabito und ich ins Feldlager zurück. Wir befanden uns in Zentral-Nedarra, etwa einen halben Tagesmarsch vom Fluss Telarno entfernt.

Müde bis zum Umfallen waren wir, doch zufrieden mit unserem Erfolg, wenn auch Gambler den größten Teil der Arbeit getan hatte. Nachdem der letzte Eshwin erledigt war, hatte Gambler beschlossen zurückzubleiben, weil er, wie er sich ausdrückte, gern »allein speisen« wollte.

»Byx! Du bist ja voller Blut!«, rief mein Freund Tobble, der uns entgegenlief.

Ich stieg neben dem größten der Lagerfeuer von Havoc. »Es ist nicht mein Blut, Tobble.«

»Wirklich nicht?« Tobble tastete mit seinen kleinen Pfoten an mir herum und suchte nach Verletzungen.

»Mir geht’s gut, Tobble. Besser als gut. Ich war auf Jagd!«

»Sehe ich«, brummte er mit einem flüchtigen Blick auf den primitiven Holzschlitten, den Havoc hinter sich herzog.

Wir hatten Äste mit aneinandergeknoteten Ranken zu einem Schlitten zusammengebunden und drei tote Eshwins daraufgelegt. Die übrigen hatten wir zurückgelassen, die würden unsere Soldaten später holen. Eine marschierende Armee braucht immer Proviant.

»Ich hätte dabei sein sollen.« Tobble warf mir einen anklagenden Blick zu.

Meinem treuen Wobbykfreund hatte ich nichts von meinen Plänen erzählt. Tobble folgte mir unweigerlich, wohin ich auch ging, und da ich ohnehin an meinen Jagd-Fähigkeiten zweifelte, wollte ich mich nicht noch um Tobbles Wohlbefinden sorgen müssen. Wenn er auch den Mut einer ganzen Armee besitzt, ist Tobble doch ein ganzes Stück kleiner als ich. Ich will ihn beschützen, so wie er mich beschützt.

Wir sind ein ungleiches Paar, Tobble und ich. Während Dalkins hundeähnliche Merkmale haben, sehen Wobbyks mehr wie wohlgenährte Füchse aus. Sie haben große Augen, noch größere Ohren, drei Schwänze und ein freundliches, geselliges Wesen. Sie sind äußerst höflich und scheinen auf den ersten Blick völlig harmlos.

Hinter dem sanften Äußeren aber verbergen sich Kriegerherzen. Es ist verblüffend, wie irrsinnig wütend Wobbyks reagieren können, wenn sie zum Äußersten getrieben werden. Ich habe miterlebt, wie etliche Soldaten des Murdano, unseres Todfeinds, Opfer von Tobbles Wut geworden waren.

»Tut mir leid, Tobble«, sagte ich. »Ich hätte dich bitten sollen mitzukommen. Ehrlich gesagt, ich fürchtete, ich würde der Aufgabe nicht gewachsen sein. Und da wollte ich mich nicht auch noch um dich sorgen müssen.«

»Ich kann selber auf mich aufpassen«, sagte er und reckte das Kinn vor.

Ich klopfte ihm auf die Schulter. »Das weiß ich doch.«

Tobble grummelte vor sich hin. Ich hörte die Worte »leichtsinnig« und »voreilig«, und weil Tobble ein Wobbyk ist und Wobbyks übertrieben höflich sind, hörte ich auch »soll kein Vorwurf« und »wohl deine Gründe gehabt haben«.

Ich sah gerade einen der Betreuer, die die Pferde fütterten und tränkten. »Dontee«, rief ich. »Lauf und sag den Köchen, dass sie eine halbe Meile westwärts noch mehr Eshwins finden werden. Schickt einen Wagen hin.«

»Eshwins?«, echote Dontee und schluckte.

»Keine Angst. Die werden so schnell keinem mehr was tun.«

»Du bist jetzt also die große Dalkinjägerin?«, stichelte Tobble. »Soll keine Respektlosigkeit sein, meine Freundin, aber du stinkst nach Eshwin! Geh dich erst mal waschen im Fluss.«

»Es sind widerwärtige Tiere«, sagte ich. »Und außer als Nahrung zu nichts nütze.«

»Nicht ›zu nichts nütze‹!«, tadelte mich Sabito mit seiner rauen kratzigen Raptidonstimme. Ich hatte nicht mitgekriegt, dass er sich nur wenige Meter hinter mir, vom leichten Wind getragen, in der Schwebe hielt. »Eshwins graben die Wurzeln der Burrelbäume aus, was den Bäumen bei der Vermehrung hilft. Und Burrelbäume wiederum sind Zuflucht für viele andere Arten. Kein Lebewesen ist unnütz, Byx. Jedes ist Teil eines Puzzles, so unermesslich groß, dass niemand das Ganze sehen kann.«

Ich schaute zu Boden.

»Verzeih mir«, sagte Sabito sanfter. »Ich wollte keinen Vortrag halten. Und ich gebe zu, dass Eshwins nicht die … liebenswertesten Tiere sind.«

Ich brachte ein Lächeln zustande. Sabito hatte ja recht. Jede Art konnte etwas zu unser aller Leben beisteuern.

Von allen Geschöpfen sollte gerade ich das wissen.

Dalkins streiften einst in großer Zahl durch Nedarra, unser Heimatland. Jetzt gab es nur noch eine Handvoll von ihnen. Eine Zeit lang hatte ich wirklich gedacht, ich wäre der letzte Dalkin auf der Welt: ein Endling.

Dalkins sind schon immer gejagt worden wegen ihres flauschigen Fells. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb man meine Art an den Rand der Auslöschung getrieben hat. Allzu viele Dalkins sind umgebracht worden wegen ihrer ganz besonderen Gabe: der Fähigkeit zu erkennen, ob jemand lügt.

Es ist die Gabe und auch der Fluch unserer Art.

Menschen trachten nach unserem Fell, fürchten aber gleichzeitig unsere Fähigkeit, Lügen aufdecken zu können.

Ich habe in letzter Zeit einiges über die Menschen erfahren. Ihre Begehrlichkeiten können heftig sein, aber ihre Ängste sind es noch viel mehr.

Dabei gilt das, ehrlich gesagt, vielleicht für uns alle. Die Angst schien zurzeit nie von meiner Seite zu weichen, unerschütterlich wie ein Schatten.

»Siehst du den kleineren auf dem Holzschlitten da?«, fragte ich und hörte eine irritierende Mischung aus Stolz und Scham in meiner Stimme. »Das war nämlich … meiner.«

»Da bin ich aber mal wieder dankbar«, sagte Tobble mit einem kurzen Blick auf die schlaffen blutigen Kadaver, »dass Wobbyks keine Fleischesser sind.« Er zuckte ein bisschen mit den Schultern. »Vergiss nicht: Ein Platz ist für alle bewahrt«, sagte er. »Für Käfer, für Vögel, für die menschliche Art.«

»Woher stammt das?«, fragte Sabito.

»Aus einem Gedicht, es heißt ›Eines jungen Wobbyks Einführung in die Welt‹.«

Sabito setzte sich auf einen Marabaum mit roten Ästen. »Das würde ich sehr gern hören«, sagte er. »Kommen Raptidons drin vor?«

»Alle sechs großen Arten kommen vor.« Sorgfältig legte Tobble seine geflochtenen Schwänze zurecht. »Wobbyks natürlich auch.«

»Bitte, Tobble«, sagte ich. »Ich würde es auch gern hören.«

»Ich weiß nicht, ob ich es noch ganz kann«, gab er zu. »Aber ich werd’s versuchen.«

Tobble räusperte sich. Seine Stimme war leise, aber deutlich.

»Felijaga pirscht durch dunkle Nacht,

Lautlos er seine Beute macht.

Terra-Olme graben Gänge

Endlos durch der Erde Enge.

Natintje durch die Meere schwimmt.

Das Wasser ist für ihn bestimmt.

Der Raptidon schwingt sich ins Blau,

Von oben sieht er ganz genau.

Der Dalkin kann die Lüge hören

Und die Wahrheit dann beschwören.

Der Mensch ist nie zufrieden hier

Und allzu oft voll Stolz und Gier.

Der Wobbyk, sanft und doch ein Held,

ist nur ein kleiner Teil der Welt.

Vergiss nicht: Ein Platz ist für alle bewahrt,

für Käfer, für Vögel, für die menschliche Art.

Denn jeder Tag ist neu und weit

Und hält seine Wunder für dich bereit.«

Tobble machte eine kleine Verbeugung. Ich applaudierte, und Sabito flatterte mit den Flügeln. »Das hat mir gut gefallen«, sagte er. »Obwohl wir Raptidons uns gewöhnlich nicht mit Poesie befassen.«

»Hält seine Wunder für dich bereit«, sagte ich seufzend. »Ich fürchte, dass Wunder heute eher selten sind.«

»Verlier nicht den Mut, Byx«, sagte Tobble. »Mit der Friedensarmee werden wir Erfolg haben. Wir müssen.«

Ich blickte zu der endlosen Linie staubiger Zelte, die wie große Grabsteine vor uns standen. »Ich wünschte, ich könnte deinen Optimismus teilen.«

Wie müde ich mich in meinen eigenen Ohren anhörte! Wie abgekämpft! Was war mit der Byx von früher geschehen?

Vor gar nicht so langer Zeit war ich noch ein dummes kleines Dalkinmädchen gewesen. Der Schwächling unter meinen Geschwistern. Selbstsüchtig, naiv und ungeduldig, die Welt zu sehen.

Na schön, mein Wunsch war mehr als erfüllt worden. Ich hatte viel zu viel von der Welt gesehen. So viel Schmerz und Gefahr und Tod, dass es für mehrere Leben reichte.

Ich war nicht mehr Byx, die harmlose, neugierige, sorglose Tagträumerin, das kleine Dalkinmädchen, das stundenlang einem Schwarm Butrillos mit regenbogenbunten Flügeln beim Tanz im Wind zuschauen konnte.

Die Byx von früher war nicht in den Kampf gestürmt, um Eshwins zu töten und, wenn sie fielen, wie eine Närrin in Triumphgeschrei auszubrechen.

Aber vielleicht hatte Tobble ja recht mit seiner Überzeugung, dass uns bessere Zeiten erwarteten. Vielleicht versteckte sich die Byx von früher ja irgendwo tief in meinem Herzen.

Vielleicht.

Jetzt aber musste ich mir erst mal das Blut aus dem Fell waschen.

3Ein Versprechen an Khara

An diesem Abend setzte ich mich zu meinen Gefährten an ein Feuer, eins von Hunderten, die unser Lager zu einem funkelnden Spiegelbild der Sterne über uns machten. Die Eshwins ergaben ein zufriedenstellendes Mahl, und wir fühlten uns schläfrig und satt. (Tobble hatte gebratene Grillen mit Madengelee gegessen.)

So umgeben von bewaffneten Wachposten, konnten wir kaum verdrängen, dass sich überall ringsum Krieg zusammenbraute. Dennoch überkam mich eine angenehme Ruhe, als ich zu meinen lieben Freunden hinsah. Meine ursprüngliche Familie, von Truppen des Murdano hingemetzelt, war ersetzt worden von dieser neuen, aus mehreren Arten zusammengemixten Familie. Tobble. Gambler. Sabito. Renzo, der unbekümmerte Menschenjunge, der einen großen Teil seines jungen Lebens als geschickter Dieb zugebracht hatte. Dog, sein sabbernder Hundefreund.

Maxyn, mein Artgenosse, saß neben mir. Als wir damals seine winzige bedrohte, aber noch lebendige Dalkinkolonie entdeckt hatten und ich begriff, dass ich kein Endling war, schien mir das wie eine Art von Sieg. Doch wie sich herausstellte, waren Dalkins noch immer stark gefährdet und standen am Abgrund der Vernichtung.

Auf der anderen Seite neben mir saß Kharassande Donati, inzwischen bekannt als Lady von Nedarra. Khara, meine ehemalige Kidnapperin, meine Retterin, meine Freundin, die Person, für die ich, wenn nötig, mein Leben hingeben würde.

Bei unserer ersten Begegnung hatte sich Khara als Junge ausgegeben und stand in Diensten einer Gruppe von Wilderern. Sie hatte mich gefangen, mir dadurch das Leben gerettet, mich auch danach immer wieder gerettet. Jetzt führte sie eine Armee an, wie sie sich noch nie zusammengefunden hatte: die Friedensarmee.

Nicht um einen Krieg zu führen, hatten wir uns zusammengetan, sondern um einen zu verhindern. Zwei mächtige Tyrannen, der Murdano in meiner Heimat Nedarra und der Kazar Gs’drit nördlich davon in Dreyland, waren entschlossen, ihre Interessen gewaltsam zu verfechten. Beide wollten Krieg, ihre Völker aber wollten einfach nur in Frieden leben.

Es war ein ungewöhnliches, noch nie erprobtes Vorhaben: eine Armee, deren einziger Zweck es war, den Frieden zu bewahren. Etliche unserer Soldaten hatten noch nie ein Schwert in der Hand gehabt. Sie waren Bauern, Bäcker, Kräuterkenner, Buchhalter, Schmiede, Fassbinder, Maurer und Zimmerleute. Manche waren Dienstboten, manche Lehrlinge. Andere waren Leibeigene gewesen, die wir befreit hatten, weil Khara jede Form von Sklaverei ablehnte. Viele, die mit uns marschierten, waren jung und unerfahren. Andere waren so alt, dass dieses Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit ihr letzter riskanter Einsatz sein würde.

Zum Glück hatten wir auch erfahrene Krieger bei uns, harte Männer und Frauen mit kräftigen Muskeln und scharfer Beobachtungsgabe. Manche hatten Narben aus Kriegen davongetragen. Auch meine Freunde und ich waren in den vergangenen Monaten mehr als genug Gefahren ausgesetzt gewesen.

Während der Mond am Himmel emporstieg, saßen wir eng beisammen, erzählten Geschichten und sangen Lieder. Renzo mit seiner schönen Stimme ließ eine besonders muntere Melodie hören. Darin kam ein Junge vor, der sich in ein launisches Mädchen verliebt hatte, und wenn ich auch nicht alle Feinheiten mitbekam – Menschen sind in puncto Gefühle schrecklich unklar –, merkte ich, wie Khara mehr als einmal die Augen verdrehte und sich das sanfte Braun ihres Gesichts im Schein des Feuers rötete.

Nach einer Weile wurden wir still, und Khara forderte mich mit einem Wink zu einem Gespräch unter vier Augen auf.

»Sehnst du dich nach Gesellschaft?«, fragte Renzo und stand auf.

Khara lachte. »Nein, nein. Es geht um eine Sache zwischen Byx und mir.«

»Tja, wenn du meinst«, sagte Renzo, seufzte theatralisch und machte eine übertriebene Verbeugung.

Kharas Zelt sah genauso aus wie das, das ich mir mit Tobble teilte, wenn auch vor der Zeltklappe ein Wachposten stand, ein stämmiger junger Mann mit einem langen Speer. Er salutierte, als wir eintraten.

Khara zündete eine Kerze an, dann ließ sie sich auf ihrem schmalen Feldbett nieder und sah mich nachdenklich an. Ich setzte mich auf eine umgedrehte Kiste neben dem behelfsmäßigen Tisch, auf dem Landkarten ausgebreitet waren.

»Es gibt da eine interessante Entwicklung«, sagte sie.

»Interessant im Guten? Oder interessant im Schlechten?«

»Ich möchte dich bitten, einen Auftrag zu übernehmen.«

Ich nickte. »Was immer du befiehlst, Mylady.«

»Du bist nicht eine meiner Soldatinnen, Byx. Du bist meine Freundin. Dir befehle ich doch nichts. Ich kann dich nur bitten.«

»Egal, ich werde tun, was du … worum du mich bittest.«

»Ganz sicher bin ich noch nicht, aber für den Fall, dass ich dich brauche: Es könnte gefährlich werden. Es geht um die Natintjes. Sie sind gerade dabei zu überlegen, ob sie die Friedensarmee unterstützen« – Khara machte eine kurze Pause – »oder ob sie sich gegen uns stellen sollen.«

»Kann sein, ich versteh da was nicht richtig. Was haben denn Wasserwesen mit einem Landkrieg zu tun?«

»Gute Frage, Byx, und die Antwort ist, dass ich das selber noch nicht weiß. Die Natintjes sind von allen sechs großen Arten am schwersten zu durchschauen. Aber wenn wir ihre Unterstützung gewinnen, könnten sie allen Plänen des Murdano, auf dem Seeweg in Dreyland einzufallen, ein Ende bereiten.«

»Ich beneide dich nicht darum, das rauskriegen zu müssen«, sagte ich.

»Die Sache ist die, Byx, nicht ich werde es sein, die das herausfindet.« Sie warf mir ein vielsagendes verschwörerisches Lächeln zu. »Du wirst das sein.«

»Ich?«

Ich glaube, das habe ich damals zu Khara gesagt. Möglich aber auch, dass ich nicht viel mehr als einen Japser zustande gebracht habe.

»Die Natintjes bitten uns darum, einen Botschafter zu schicken. Jemanden, der sich ihre Bedenken anhört.«

»Aber ich bin doch nur … bin nur …«

»Byx, die Zeiten von ›ich bin nur ein einfaches Dalkinmädchen‹ sind vorbei. Wenn ich Lady von Nedarra sein kann, kannst du auch Botschafterin Byx sein.«

»Nein, kann ich nicht!«, rief ich.

Khara beugte sich vor, die Arme auf den Knien. »Ich kann die Armee anführen, Byx. Aber unser Ziel ist es, einen Krieg zu verhindern und nicht, uns an einem zu beteiligen. Dazu ist Diplomatie nötig. Und das heißt, ich brauche deine Hilfe.«

Es war eine so simple Erklärung. Wenn Khara mich brauchte, würde ich ihr helfen, auch wenn es mich das Leben kosten sollte.

Ich musste ja nicht unbedingt glücklich über den Auftrag sein.

»Werde ich allein sein?«, fragte ich und spürte einen kalten Schmerz in der Magengrube.

Khara schüttelte den Kopf, und ihre dunklen Locken glänzten im Kerzenlicht. »Allein? Nein, natürlich nicht. Erstens kenne ich keine Macht der Welt, die dich und Tobble trennen könnte. Ganz klar also, dass unser leicht erregbarer, doch stets höflicher Wobbyk dich begleiten wird. Ich wünschte, ich könnte dir Gambler mitgeben, aber, na ja, Felijagas und Wasser …«

Ich lächelte, als ich daran dachte, wie nervös der großmächtige Gambler durch einen seichten unterirdischen See gewatet war.

»Maxyn ist noch zu schwach für eine Reise. Und Sabito? Wenn Felijagas Wasser nicht mögen, lieben Raptidons es noch weniger.«

»Renzo?«

»Renzo«, wiederholte Khara, und ich hätte schwören können, die Vorstellung, dass er sie verlassen sollte, bedrückte sie. »Ja, ich glaube, er könnte von Nutzen sein.« Sie nickte. »Ja. Renzo. Unbedingt.«

»Wann brechen wir auf?«

»Es sind nur ein paar Stunden bis zum Telarno, wo wir nahe einer am Fluss gelegenen Stadt unser Lager aufschlagen werden. Den Vormittag darauf treffen wir den Gesandten der Natintjes. Er wird dich, Tobble und Renzo mit einem Wasserfahrzeug zum Palast der Natintje-Königin bringen. Du hörst dir ihre Überlegungen an und überreichst ihr als Geschenke den Schild und die Krone der Subdur-Natintjes, die wir uns … hm … ausgeliehen haben.«

Wir hatten diese Dinge weniger ausgeliehen als gestohlen. Allerdings muss fairerweise erwähnt werden, dass wir damals um unser Leben fürchteten.

»Ich werde mein Bestes tun«, sagte ich.

»Das weiß ich«, sagte Khara.

Wir erhoben uns beide, doch als ich gehen wollte, griff Khara nach meinem Arm. »Byx«, sagte sie, »ich habe loyale Generäle und eine treu ergebene Armee. Und ich halte Renzo, Tobble, Gambler und Sabito für die vertrauenswürdigsten Freunde. Aber auf dich zähle ich in den kommenden Tagen mehr als auf sonst jemanden.«

»Auf mich«, wiederholte ich. »Warum auf mich?«

»Weil wir schon so viel miteinander durchgemacht haben. Und weil ich mich darauf verlassen kann, dass du mir immer die Wahrheit sagen wirst.« Khara warf einen Blick auf die zerknitterten Landkarten auf ihrem kleinen Tisch. »Was vor uns liegt, habe ich so gut wie möglich geplant, Byx. Aber eins weiß ich auch: Das Schlachtfeld lacht nur über Pläne.«

Ich brachte ein schwaches Lächeln zustande.

»Wie ich die Sache nun einschätze, stehen wir bei dem Versuch, diesen Krieg aufzuhalten, vor drei wichtigen Herausforderungen. Als Erstes müssen wir dafür sorgen, dass die Natintjes auf unserer Seite sind. Dafür brauche ich dich. Du musst für mich Augen und Ohren sein. Du redest mit der Natintje-Königin, achtest auf jede Spur von Doppeldeutigkeit und bildest dir ein Urteil, ob wir ihr vertrauen können.«

»Das schaffe ich wohl«, sagte ich. Aber ich hörte den Zweifel in meiner Stimme.

»Die nächste Herausforderung wird sein«, fuhr Khara fort, »andere für unsere Sache zu gewinnen. Da brauche ich dich als Stimme der Friedensarmee. Du musst unsere Mission erklären und dafür sorgen, dass alle loyal an unserer Seite stehen. Du musst überzeugend auftreten, wenn du spürst, dass sie schwanken. Dalkins genießen das Vertrauen anderer Arten, und das werden wir für unser Vorhaben nutzen.«

»Das schaffe ich wohl«, sagte ich wieder, doch diesmal war meine Unsicherheit nicht zu verbergen.

Lächelnd legte Khara mir die Hände auf die Schultern. »Was habe ich für ein Glück, dass ich dich an meiner Seite habe, Byx«, sagte sie leise.

»Du hast noch nicht gesagt, was die dritte Herausforderung sein wird.«

»Die beiden ersten Probleme sind mit Diplomatie zu lösen, aber das dritte …« Khara nahm die Hände von meinen Schultern und ließ sie schlaff herunterhängen. »Falls … wenn … die Friedensarmee auf die Truppen des Murdano und zugleich auf die des Kazar stößt, werden wir entweder den Krieg stoppen und die Oberhand gewinnen – oder dabei selbst umkommen.«

Ich schluckte, und in meiner Kehle schien plötzlich ein scharfkantiger Stein zu stecken. »Du kannst auf mich zählen, Khara. Ich verspreche dir, dass ich für dich Augen und Ohren sein werde und auch Stimme.«

»Meine Augen und Ohren, meine Stimme und auch mein Herz.« Kharas Augen leuchteten. »Aber jetzt sieh zu, dass du ein bisschen Schlaf bekommst. Du stehst vor einem wichtigen Unternehmen.«

»Einem riskanten Unternehmen«, murmelte ich.

»Byx, meine Freundin. Gibt es denn überhaupt andere?«

4Unterwegs

Früh am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg durch die sanft gewellten Ebenen von Nedarra: jeweils zu viert nebeneinander, fünftausend Mitglieder insgesamt, eine vor langen Lanzen strotzende Kolonne. Es war ein kühler klarer Tag mit strahlendem Sonnenschein. Hin und wieder fing sich ein Strahl in einem Helm oder Panzer und blendete mich mit seinem grellen Schein.

Vielleicht jeder Zehnte von uns war beritten. Die Übrigen, Menschen zumeist, marschierten mit längst wund gelaufenen Füßen. Obwohl schon viele Wochen unterwegs, waren wir immer noch guter Dinge.

Viele der Reiter und Reiterinnen in der Kolonne trugen entweder das Blau der Donatis oder das Orange der Corplis. Aber Khara hatte eine Reihe von Näherinnen gebeten, eine neue Uniform anzufertigen in Farben, die für das vereinte Nedarra stehen sollten. Sie selbst trug bereits das erste dieser Kleidungsstücke. Es war hellblau, mit einer in lebhaftem Grün gehaltenen Darstellung von Urmans Eibe, ebenjenes Baumes, unter dem vor vielen Jahren ein großer Friedenspakt zwischen den Arten beschlossen worden war.

Und doch war es nicht Kharas Uniformrock, der dafür sorgte, dass unsere Soldaten miteinander tuschelten und sich gegenseitig anstupsten. Es war das Schwert an ihrer Seite. Die berühmte, von magischen Kräften im Zaum gehaltene Waffe machte einen gewöhnlichen, wenn nicht gar schäbigen Eindruck – jedenfalls so lange sie nicht im Zorn gezogen wurde. Wenn das geschah, war ihre Stärke atemberaubend. Ein Blick auf dieses leuchtende Schwert machte deutlich, warum es Licht von Nedarra genannt wurde.

Nach einstündigem Ritt ließ ich Havoc traben, bis ich auf gleiche Höhe mit Khara kam. Ihr oberster General Varis lenkte höflich sein Pferd zur Seite, damit ich näher herankonnte. Varis, erst vor Kurzem zum General befördert, gehörte zur Familie der Corplis, den ehemaligen Feinden der Donatis, die jetzt aber Verbündete der Friedensarmee waren.

An Kharas anderer Seite ritt die blaue Bodick, eine Frau mittleren Alters, die in einer früheren Schlacht ein Ohr und ein Auge verloren hatte und in einer anderen drei Finger ihrer linken Hand. »Blau« wurde sie genannt, weil sie mit einem indigoblauen Tattoo in Form einer gewundenen Schlange eine grauenvolle Narbe auf der Wange überdeckt hatte.

Ich hatte sie allmählich schätzen gelernt. Sie war vielleicht nicht gerade jemand, den man zum Tee einladen würde. Aber sie war ganz sicher die Art von Kriegerin, die man sich in der Nähe wünschte, falls es zum Kampf käme.

»Wie fühlst du dich, Byx?«, fragte Khara.

»Ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt.«

»Das musst du nicht. Ich habe volles Vertrauen in dich.«

Ich beschloss, das Thema zu wechseln. »Wie weit marschieren wir heute noch?«

»Wir werden um Erlaubnis bitten, ob wir unser Lager außerhalb des befestigten Dorfes am Fluss aufschlagen dürfen. Wir müssten vor Mittag dort sein.«

»Einer Armee können sie kaum die Erlaubnis zum Lagern verwehren«, entgegnete General Varis. Es klang wie eine Drohung. Doch eigentlich klang alles, was der große rothaarige Mann sagte, irgendwie drohend. Einmal war Tobble von General Varis höflich um einen Schluck aus seinem Wasserschlauch gebeten worden, da war der kleine Wobbyk fast in Ohnmacht gefallen.

»Stimmt schon, General«, sagte Khara. »Doch wie die Entscheidung der Einwohner auch ausfallen wird, wir müssen sie respektieren. Wir sind die Friedensarmee, und Frieden werden wir halten.«

»Außer natürlich, wir werden angegriffen«, wandte General Varis ein, und es hörte sich fast hoffnungsvoll an.

Khara nickte.

»Rechnet Ihr denn mit einem Angriff, General?«, fragte ich.

»Ich kann in Gegenwart eines Dalkins nicht lügen«, sagte er mit einer Spur von Lächeln. »Manche unserer Leute hätten schon ganz gern mal einen kleinen Kampf.«

Bodick tätschelte ihr Schwert. »Nur … verstehst du … um das tägliche Einerlei zu unterbrechen«, sagte sie.

»Hoffen wir, sie werden in diesem Punkt weiterhin enttäuscht«, sagte Khara. »Doch falls wir angegriffen werden, könnt ihr sicher sein, dass wir uns mit einem so heiligen Zorn verteidigen werden, dass keiner es noch mal mit uns aufnehmen wird.«

Manchmal hörte sich Khara sogar in meinen geübten Ohren fast so Furcht einflößend wie ihre Generäle an. Hatte sie sich auch so sehr verändert wie ich? Oder hatte sie ihr größeres Ich schon angenommen, die Rolle der Führerin, zu der sie bestimmt war?

Und was war ich nun geworden? Bestimmt nicht Byx, die Botschafterin, trotz Kharas Zuversicht.

Gambler kam mit Tobble auf dem Rücken angesprungen. Wie sich herausgestellt hatte, war es für Tobble angenehmer, auf Gambler zu reiten, als hinter mir auf Havoc. Und auch wenn sich Gambler dauernd darüber beschwerte, schien er doch Gefallen an Tobbles Gesellschaft zu haben.

»Wann halten wir zum Essen an?«, fragte Tobble mich. »Mein Frühstück war viel zu leicht. Von Schmetterlingen werde ich nie satt. Zu viel Flaumzeug.«

»Ich denke nicht, dass wir anhalten werden«, antwortete ich. »Siehst du dort in der Ferne das ummauerte Dorf am Telarno? Der Plan ist, dass wir dort außerhalb der Mauern unser Lager aufschlagen.«

»Keine Angst, Tobble«, sagte Khara lächelnd. »Es sind höchstens anderthalb Meilen.«

»Oh, Entschuldigung«, sagte Tobble, »mein Magen ist eben nicht so höflich wie mein Kopf. Er hört nicht auf zu grummeln.«

Ich musste lachen. Bei einem hungrigen Dalkin winselt der Magen. Grummeln kommt mir dagegen immer allzu … deutlich vor.

»Trotz all der Eshwins gestern hätte ich nichts gegen einen kleinen Imbiss einzuwenden«, sagte Gambler mit einem flüchtigen Blick über die Schulter zu Tobble. »Und zufällig habe ich ja ein leckeres Appetithäppchen auf meinem Rücken sitzen.«

»Auf deinem Rücken?« Tobble drehte sich suchend um, dann begriff er. »Oh, ich verstehe. Aber du machst natürlich nur Spaß«, sagte er und tätschelte Gamblers Flanke.

»Meinst du?«, fragte Gambler mit einem Glitzern in den hellblauen Augen.

»Gambler«, sagte Khara, »wir essen unsere Gefährten nicht.«

»Einverstanden«, sagte Gambler. »Falls sie uns nicht ärgern.«

Ich zwinkerte Gambler zu, und er lächelte zurück. Ein lächelnder Felijaga ist allerdings schwer zu unterscheiden von einem zähnefletschenden Felijaga – beides kann einen aus der Fassung bringen. »Also, ich wäre vorsichtig, Tobble«, warnte ich. »Gambler sieht tatsächlich ein bisschen hungrig aus.«

»Das ist nicht witzig, Byx«, sagte Tobble. »Überhaupt nicht. Lasst das alberne Gerede, ihr zwei.«

»Weißt du, Tobble, mich kann man ja vielleicht albern nennen, aber ich bin ziemlich sicher, dass Gambler noch nie so bezeichnet worden ist.«

»Albern«, wiederholte Gambler und verzog das Gesicht. »Allein dafür könnte ich dich schon fressen.«

Hinter uns begann ein Offizier ein Marschlied, um seine Soldaten bei gleichmäßigem Tempo zu halten. Sein rauer Bariton bestimmte die Gangart.

»Links – Links – Links, rechts, links.

Lang und spitz ist unser Speer,

Stark und mächtig unser Heer.

Unser Lied soll’n alle hören:

Wir wissen allzeit uns zu wehren!«

Inzwischen kannte ich diese Lieder gut, und manchmal sang ich sogar mit. Die Soldaten nannten sie Marschlieder. Die Verse waren oft humorvoll, aber ebenso oft kriegerisch.

Ich ertappte mich beim Mitsummen, konnte das Tempo aber nie wirklich halten, weil mein Pferd sich nicht um den Takt kümmerte, den der Offizier vorgab. Havoc schlug glücklicherweise sein eigenes Tempo an. Er war eins der vier Pferde, die wir von Kharas Familie geschenkt bekommen hatten, und war so klein, dass ein Dalkin meiner Größe mit ihm klarkam. Meistens jedenfalls.

Nach kurzer Zeit kamen wir an einen kleinen Weiher, dessen Oberfläche ruhig wie Eis dalag. Ein großer Baum am Ufer überragte ihn, und auf einem dicken schwarzen, sich über das Wasser breitenden Ast hing ein Nest voll keckernder blauer Eichhörnchen.

Es erinnerte mich sofort an meine Lieblingsstelle von früher, als ich klein war: das sandige Ufer eines tiefen Wasserlochs, dem Geisterweiher, weit weg von jedem Dorf und jeder Straße. Wir schwimmen gern, wir Dalkins, das ist auch so eine Eigenschaft, die wir mit vielen Hunden teilen. Dieser Weiher meiner Kindheit war überragt von Crillerbäumen, von denen dicke Ranken mit glatten hellgelben Blättern herunterhingen. Meine Geschwister und Freunde kletterten auf die Bäume, griffen nach den Ranken und schwangen sich über das Wasser.

Manche der Wagemutigeren unter uns spannten ihre Gleitflügel aus, dünne Hautfalten, die es uns erlauben, wie Eichhörnchen den Flug durch die Luft zu verlängern. Solche Versuche führten immer wieder zu jähen Abstürzen, hochschießenden Wasserfontänen und Lachsalven.

Es hatte immer wie ein herrliches Vergnügen ausgesehen, aber ich hatte es nie ausprobiert. Der Weiher war kalt und dunkel und sein Name auch nicht gerade ermutigend. Ich hatte Angst.

»Komm, Byx! Sei nicht so ein Angsthase!«, hatten meine Geschwister mich immer geneckt.

»Ich mach’s ja … aber nicht heute«, war dann meine Antwort gewesen, doch nie hatte ich den Mut dazu gefunden.

Es mag seltsam klingen, dass ich eine Zeit voller Peinlichkeit und Furcht als kostbares Andenken bewahre. Aber mir ist heute jede Erinnerung an diese Tage heilig. Die Erinnerungen sind alles, was mir geblieben ist von denen, die ich geliebt habe und die mich geliebt haben. Manchmal, spätnachts, scheinen mir diese Erinnerungen wirklicher als mein gegenwärtiges sonderbares Leben.