Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

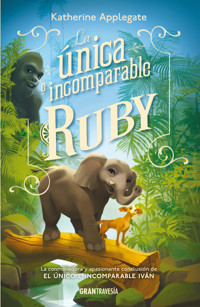

- Herausgeber: Océano Gran Travesía

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

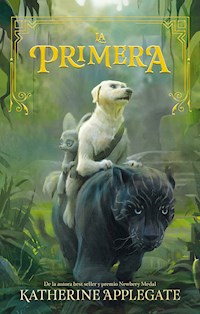

- Serie: La superviviente

- Sprache: Spanisch

"El Único e incomparable Iván robó nuestros corazones, La superviviente inspirará al héroe que todos llevamos dentro." No queríamos creer que teníamos los días contados. Pero lo que sabíamos es que hacía tiempo éramos muchos y ahora somos muy pocos. Mis padres temían que yo fuera la primera en morir si nos encontrábamos en problemas y, como ellos sabían, las dificultades nos amenazaban continuamente. Yo era pequeña. Y a veces los decepcionaba. Aunque sabía que también podía ser valiente. No me asustaba ser la primera en morir. Pero no quería ser la última en quedar con vida. No quería ser la superviviente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para Michael

En la naturaleza, nada existe aislado de lo demás.

RACHEL CARSON, Primavera silenciosa, 1962

Superviviente

Último individuo de una especie u, ocasionalmente, de una subespecie en camino a la extinción.

La ceremonia oficial en la que se declara la extinción de una especie se conoce como ceremonia de extinción.

(informal) Alguien que se compromete con una misión que parece imposible.

Tratado del Léxico Imperial, 3a edición

Mucho antes de haber oído la palabra, ya me había acostumbrado a ser la última.

Era la menor de la camada, la renacuajo y, por mucho, la más pequeña de mis siete hermanos, lo cual quería decir que siempre era la última en saciar la sed o calmar el hambre, y la última que recibía protección.

Al ser el miembro de menor rango de nuestra cada vez menos numerosa manada, yo aceptaba mi posición sin rechistar. O rechistando muy poco.

Tal vez era apenas lo justo, teniendo en cuenta mis múltiples defectos. Al menos eso era lo que me decían a menudo.

No tenía la edad suficiente para demostrar inteligencia, ni el tamaño para ser útil.

Mis patas eran grandes y torpes. Se me enredaban al correr.

Mi pelaje no estaba debidamente acicalado. Mis modales dejaban mucho que desear. Una vez me comí una pata entera de tirrálope antes de que llegara mi turno.

Era terriblemente curiosa. Me alejaba demasiado en el campo y me enredaba demasiado en mis pensamientos.

En pocas palabras, yo era un fracaso en la única misión que tenía en la vida, la misma que todo dairnes: hacer todo lo que pudiera para mantenerme con vida sin llamar la atención.

En esa época, toparse con un dairne era tan probable como tener la oportunidad de acariciar un unicornio.

Al anciano de nuestra manada, Dalyntor, frágil y con su hocico entrecano, le gustaba hablar de cuando nuestros ancestros vagaban en grandes manadas, cientos de dairnes que iban y venían por las llanuras de Nedarra. En las noches, se reunían en grupos familiares para preparar hierbas y bayas silvestres, y quizá cocinar algún tejón o cotchet que hubieran cazado.

Pero eso había sido hacía mucho tiempo. Ahora sólo quedábamos unos pocos en nuestra zona del mundo, una sola manada de cuatro familias que se aferraban entre sí, sumisas como ratoncitos.

Ocultándonos de los humanos, los más impredecibles de los depredadores.

Ocultándonos del mismo sol.

Se decía que había más dairnes en lugares lejanos, que vivían en cuevas en las montañas o en islas distantes. Se decía que esos avistamientos eran resultado de esperanzas desmedidas. Era fácil confundir a los perros con dairnes, pues compartimos muchas semejanzas físicas.

Sin embargo, los perros carecen de pulgares oponibles. No pueden caminar erguidos. No son capaces de saltar de un árbol a otro planeando por el aire. Tampoco pueden hablar con los humanos.

Y, además, si me permiten decirlo, los perros no son precisamente un faro de inteligencia para iluminar la noche.

Como quiera, ya sea que haya más dairnes o no, Dalyntor temía que pronto desapareciéramos, exterminados por el alto valor de nuestra piel abrigadora y sedosa.

Al igual que la foca carlisiana, llevada a la extinción por los cazadores humanos.

O el marlote rojo, devastado por las enfermedades.

O el ziguin de copete azul, desaparecido cuando su territorio fue destruido durante la Guerra de Hace Mucho.

Parecía ser que había muchas maneras de dejar este mundo para siempre.

No queríamos creer que teníamos los días contados. Pero lo que sí sabíamos es que hacía tiempo éramos muchos, y ahora muy pocos.

Mis padres temían que yo fuera la primera en morir si nos metíamos en problemas, y, según sabían ellos, los problemas nos rodeaban por todas partes.

Yo era pequeña. Y a veces los decepcionaba.

Pero sabía que también podía ser valiente. No me asustaba ser la primera en morir.

Y no quería ser la última que quedara con vida.

No quería ser la superviviente.

El fin comenzó hace no mucho, el día en que unas murciposas llegaron de visita.

Empezaba la tarde cuando las oí por primera vez. Pasé de puntillas al lado de esa especie de enorme animal somnoliento que formaban todos mis familiares acurrucados unos junto a otros.

Por su naturaleza, los dairnes no somos criaturas de la noche, pero últimamente ya no nos aventurábamos a salir sino hasta despedir al sol. Temíamos a esos gatos gigantescos llamados felivets, que merodeaban de noche. Pero les temíamos aún más a los cazadores furtivos y a los soldados del Murdano, el gobernante de Nedarra.

A pesar de eso, yo estaba inquieta. Y tenía la certeza de haber escuchado algo cercano al lugar donde estábamos: el aire se movía bajo alas delicadas y poderosas.

Mi hermana Lirya bostezó y abrió un ojo.

—Tengo tanta hambre que sería capaz de comerte, Byx —murmuró.

—Está demasiado flacucha para comérsela —dijo mi hermano mayor, Avar.

Hice caso omiso de sus bromas. Estaba acostumbrada a ignorar a mis hermanos.

Implicaba algo de esfuerzo salir de nuestro hogar temporal de ese momento. Era un panal de miraosos, parecido a un avispero descomunal que se hubiera precipitado al suelo. Tenía la forma típica de un panal, con agujeros del tamaño de grandes pedruscos, y brillaba a la luz como miel, aunque era duro al tacto. Mi padre decía que estaba compuesto de ceniza volcánica, azufre y arena, mezclados con savia del árbol de bulla.

Los dairnes solían agruparse en campamentos circulares en las llanuras, o tejían nidos en los árboles cuando recorrían los bosques. Pero ya no hacíamos eso.

Había muchas cosas que ya no hacíamos. O al menos eso era lo que nos decía Dalyntor, nuestro maestro, guardián de nuestra historia. Aludía a innumerables asuntos, pero había partes de la historia de los dairnes que eran demasiado crudas para nuestros jóvenes oídos.

Los nidos en los árboles eran fáciles de divisar y muy vulnerables a las flechas. En lugar de eso, nos trasladábamos de un sitio a otro, refugiándonos en cuevas o cañadas profundas, o en zarzales en medio del bosque. No dejábamos huella de nuestro paso ni rastros de campamentos o nidos. Dormíamos al pie de cerros, en playas remotas o en los hogares que otras criaturas abandonaban. Nuestro pequeño grupo una vez pasó la noche en la amplia cabaña de un cazador.

Eso era lo más cerca que yo había estado de los humanos, una de las seis grandes especies gobernantes. Esas seis especies (humanos, dairnes, felivets, natites, terramantes y raptidontes) habían sido consideradas alguna vez como las más poderosas de nuestra tierra. Pero ahora todas ellas, incluso los humanos, eran controladas por el despótico Murdano.

Sólo me había topado con dos de las otras especies gobernantes. Había olfateado a los felivets, enormes y gráciles felinos que se deslizaban en lo profundo de la noche (sin que nadie nunca alcanzara a oírlos). Y había visto raptidontes, los amos del aire, trazando arcos a través de las nubes.

Sin embargo, nunca había divisado un natite.

Tampoco (por suerte) un enjambre de terramantes.

Y jamás a un humano.

A pesar de eso, sabía unas cuantas cosas de los humanos. Dalyntor nos había enseñado a los cachorros algunas cosas sobre ellos, haciendo unos dibujos sobre una hoja de árbol de plaia. De él aprendí que los humanos tienen dos ojos, una nariz y una boca llena de dientes romos. Aprendí que son de mayor estatura que los dairnes, pero no por mucho. Aprendí bastante de sus hábitos, cómo se visten, sus aldeas y ciudades, su cultura, sus armas, sus lenguas, la manera en que miden el tiempo y las distancias.

Y aprendí también lo más importante: que en los humanos no hay que confiar, que debemos temerles.

Salí del panal a la luz del sol, que caía oblicua.

El sonido se hizo más cercano, y entonces las vi por encima del panal.

¡Murciposas!

Eran cuatro, casi tan anchas como tres colas alineadas y así de largas, con alas resplandecientes que tejían arcoíris en la luz que se filtraba por las ramas de los árboles. Debieron pensar que aún había miraosos en el panal pues a las murciposas les encanta la miel, y además son buenas ladronas.

A pesar de la brisa incesante, no tuvieron problemas para revolotear en silencio, como colibríes gigantes.

—Byx —dijo una voz suave, pero con tono entre preocupado y regañón. Me volví y vi que mi madre estaba junto a mí. Se veía cansada, tenía su pelaje dorado oscuro despeinado y la cola gacha.

—¡Murciposas, Maia! –susurré.

Ella siguió mi mirada:

—Qué bellas. Se dirigen al norte, supongo. Es temporada de migración para ellas.

—Ojalá pudiéramos ir nosotros también.

—Ya sé que esta vida es difícil a ratos —me acarició el lomo—, sobre todo para ustedes, los pequeños.

—No soy pequeña.

Me acarició con su hocico.

—Ya no tan pequeña, tienes razón.

Suspiré, apoyándome contra ella. Estaba tan tibia y se sentía tan reconfortante como una porción de luz de sol.

—Estoy aburrida, Maia. Quisiera divertirme. Quiero perseguirme la cola. Quiero aprender cosas nuevas. Quiero salir en busca de aventuras y ser valiente.

—No hay necesidad de lanzarse de cabeza para ser valiente —dijo con suavidad—. No hay prisa.

—Los grandes me llaman renacuajo. Y mocosa —me quejé—. Dicen que hago demasiadas preguntas —estaba disfrutando eso de sentir lástima por mí—. Odio ser yo.

—Byx —dijo mi madre—, nunca vuelvas a decir eso. Sólo hay una Byx en todo el ancho mundo. Y me encanta que hagas tantas preguntas. Así es como aprendemos —hizo una pausa—. Te voy a contar una cosa. Algo que los demás cachorros no saben todavía.

Enderecé las orejas, alerta.

—Los adultos tuvieron una reunión anoche. Nos iremos de aquí al atardecer. Nos dirigiremos hacia el norte, como las murciposas. Myxo nos guiará. Dice que ya hemos buscado suficiente en estas tierras del sur.

Myxo era nuestra exploradora, la que encontraba las rutas. Tenía el olfato más agudo y el instinto más desarrollado que cualquier otro miembro de la manada, y había viajado de un lado a otro en busca de dairnes. Pero a pesar de los rumores de avistamientos, no habíamos encontrado alguno. Nuestra manada se había reducido a veintinueve individuos.

—Ésta es una decisión crucial —dijo mi madre—. Una especie de migración. Vamos en busca de la Primera Colonia.

—Pero Dalyntor nos enseñó que desapareció hace mucho —recordé las lecciones sobre la Primera Colonia, el grupo original de dairnes que llegó a Nedarra tiempo atrás. Habíamos tenido que aprendernos un poema sobre ellos, un poema extremadamente largo.

Me gusta aprender más que a ningún otro en mi familia, pero hasta yo tengo que admitir que ése debe ser el poema más aburrido que se haya ideado.

Canta, oh poeta, de los antiguos las hazañas

a través de crueles y traicioneras montañas,

que las frías aguas del norte navegaron

y hasta Dairneholme, isla viviente llegaron.

Eso es todo lo que recuerdo. Si Dalyntor no nos hubiera permitido dibujar mapas mientras lo recitaba, me habría quedado dormida. La mayoría de los otros cachorros cayeron vencidos por el sueño.

—¿Maia? —pregunté—. ¿En verdad crees que todavía pueda existir una colonia en el norte?

Mi madre miró más allá de la pradera, hacia el bosque oscuro que se mecía con el viento, y no respondió. Al final dijo:

—No es imposible.

Los dairnes no mienten. No tendría sentido hacerlo, ya que siempre podemos detectar una falsedad, no sólo de los nuestros sino de cualquier otra criatura.

Ninguna otra especie tiene esta capacidad. Dalyntor la llamaba a menudo “nuestro costoso don”, aunque yo no sabía bien qué quería decir con eso.

A pesar de que los dairnes no mentimos, a veces sí abrigamos una esperanza.

—¿No lo crees? —insistí, aunque ya suponía su respuesta.

—No, amorcito —su voz era casi un susurro—. Pero tal vez estoy equivocada.

—Estoy segura de que estás equivocada. Apuesto a que encontraremos cientos de dairnes. ¡Miles, más bien! —me interrumpí—. No está mal tener expectativas, ¿cierto?

—Nunca está mal abrigar esperanzas, Byx —dijo mi madre—, a menos que la verdad te indique otra cosa —me dio otra caricia con la punta del hocico—. Ahora, vuelve a la cama. Tenemos una larga caminata nocturna por delante.

Las murciposas seguían volando en círculos, bajando en picada y dando giros fuera de nuestro alcance.

—Un ratito más, Maia —le supliqué—. Son tan bellas.

—No te quedes mucho más —dijo—. Y nada de explorar —se dio vuelta y titubeó—. Te quiero mucho, cachorrita mía. Que nunca se te olvide eso.

—Yo también te quiero, Maia.

Pasó un rato antes de que se fueran las murciposas. Quizá las sorprendió haber encontrado unos cuantos dairnes. O tal vez sólo estaban disfrutando las oleadas de aire cálido que se elevaban del panal tibio por el sol.

Cuando volteé para entrar de nuevo, algo extraño, que no conseguí definir, llamó mi atención.

No era exactamente un sonido ni un olor.

Era más una corazonada.

Di unos pasos hacia la pequeña pradera que me separaba de la oscura fila de árboles. Más allá se extendía el mar.

Oteé los olores que viajaban en el viento incesante. El aire estaba cargado de historias.

¿Sería un zorro arborícola lo que percibía? ¿O un brindalet? Era difícil saberlo con certeza por el viento cambiante.

El bosque me llamaba, en silencio pero sin pausa, insistiendo en que me aproximara. Cintas de luz dorada se tejían entre los árboles. Jamás había estado allí durante el día, sólo en la oscuridad de la noche.

No, me dije. Teníamos prohibido alejarnos de la manada, sobre todo en el día, y especialmente si no teníamos permiso de hacerlo.

Y no me alejé… no mucho, honestamente.

Me había aventurado a un riachuelo que bullía con burbujas verdes. Había buscado la compañía de una ardilla cebra y sus bebés. El día anterior había visitado un macizo de flores estrelladas, que olían a salvia y a mar. Era el lugar perfecto para perseguirme la cola.

Nunca corrí grandes riesgos. Jamás me alejé. Pero ¿cómo iba a aprender del mundo si nunca llegaba a verlo?

Sabía que no debía alejarme pero, antes de que siguiéramos nuestro camino y avanzáramos al próximo lugar oscuro, ¿no sería maravilloso ver el mar, aunque fuera una sola vez, a la luz del día? Únicamente lo había visto a la luz de las estrellas hasta ahora.

Mi madre había regresado a nuestro nido. Olfateé la brisa fresca: ninguna señal de peligro.

Sería cosa de unos cuantos minutos cruzar la pradera, corriendo en mis cuatro patas. Y otros tantos minutos más para atravesar ese intimidante pero seductor muro de árboles.

Sólo un instante, me dije. Un vistazo al sol bailando sobre el agua.

Un instante o dos, y luego regresaría, sin que nadie hubiera llegado a echarme en falta.

Salí del alto bosque a un sendero sinuoso. Los árboles se mantenían a cierta distancia del borde del risco, como si sintieran recelo del precipicio.

La hierba estaba seca y tibia, casi quebradiza. No se parecía en nada a la sensación del pasto en la noche, fresco y húmedo por el rocío.

Llegué a los restos de una antigua edificación, baja y en ruinas. Una atalaya, quizá. Dalyntor nos había enseñado algo de las construcciones humanas. Algunas eran notables, nos dijo. Y otras, notablemente feas.

Trepé por las grandes piedras talladas con tosquedad que formaban una especie de escalera. En la parte superior había una ranura bordeada por la hiedra, que sin duda había sido utilizada por arqueros para disparar.

Y más allá estaba el mar.

No era como algo que yo hubiera imaginado.

No era un lago plácido, rizado con olas pequeñas. No era una corriente constante y musical. El mar se extendía hasta donde alcanzaba la vista, tan infinito e imponente como el cielo. Un ejército de olas marchaba hacia la orilla, rompiendo violentamente entre plumas de blanca espuma. Negras piedras veteadas de plata, que yo había oído llamar “dientes de tiburón”, agujereaban el límite de las aguas como espadas resplandecientes.

El ir y venir de las olas era ensordecedor. Sentí como si me fuera a ahogar en aromas misteriosos y complejos.

La brisa se hizo más continua. Mis orejas estaban replegadas en mi cabeza, los ojos me ardían. Miré al cielo y vi el avance de una muralla de nubes gris plomo. Una tormenta se avecinaba.

A mi derecha, el risco se curvaba formando un amplio arco de afiladas rocas sitiadas por el oleaje incesante. A mi izquierda, el arco terminaba en un dedo pétreo que se adentraba en el mar. En el extremo de esa península en descenso había un árbol nudoso y desprovisto de hojas.

Y sólo hasta ese momento divisé el bote y a su único ocupante.

No había mucho que ver, pues el navío parecía más de juguete que una embarcación verdadera, apenas a flote entre las olas de un verde gris. Cada nueva cresta lo acercaba más a los riscos. Si chocaba, quedaría reducido a astillas al instante.

Tuve que entrecerrar los ojos para asegurarme de que había una criatura a bordo. Hubiera querido detectar al animal con mi olfato, ya que tenía una precisión mayor que mi vista, al menos para mi especie. Pero cuando quise desentramar el aire, no percibí más olores que el aroma denso y complejo del mar.

Sin embargo, había algo allá abajo en ese bote de remos. Algo pequeño y de color marrón, que intentaba remar desesperadamente.

¿Acaso era un…? Casi tenía la certeza de que era un wobbyk.

¿Y qué puede estar haciendo?, le pregunté al vacío.

El ruido del oleaje constante era ensordecedor, pero me pareció haber percibido un tenue y desesperado llamado de ayuda.

Y parecía lógico. Porque, aunque no podía vislumbrar bien al ocupante de la diminuta embarcación, sí tenía una cosa en claro: ya fuera un wobbyk u otra criatura, el ocupante estaba condenado al desastre.

Mientras miraba, una amenazadora garra acuática levantó el diminuto bote hacia las alturas, y lo empujó, junto con su pequeñísimo ocupante, hacia el risco vecino.

Contuve el aliento. No quería ver. No quería enterarme. La muerte estaba a punto de asestar el golpe.

Para mi sorpresa, ese mismo mar que había lanzado el bote hacia delante mostró su misericordia unos momentos, alejándolo de nuevo de la orilla.

Pero no fue lo suficiente. El alivio sería breve. Una o dos olas más, quizá tres, y el wobbyk —estaba convencida de que eso pasaría— moriría.

En una ocasión, cuando yo era muy pequeña, mi madre nos había preparado wobbyk para cenar. Habíamos estado alimentándonos de hierba y larvas durante mucho tiempo, y era la primera pieza de carne que comíamos en años. De no haber estado tan hambrientos, dudo mucho que nos hubiera agradado tanto, incluso ahora se me hace agua la boca con el recuerdo.

Sin embargo, a pesar de que un trozo de wobbyk puede ser una saludable, aunque poco apetitosa, adición a una dieta monótona, yo no estaba pensando en devorar al pobre animal. No estaba deseando verlo muerto (a decir verdad, yo era una mala cazadora, de corazón muy tierno. De hecho, nunca había matado, a no ser por unos cuantos insectos). En lugar de eso, me sorprendió darme cuenta de que una parte de mi mente estaba ya atareada pensando en cómo rescatarlo, analizando ángulos, velocidad de descenso y el peso de la criaturita.

Mientras hacía mis cálculos, el wobbyk me miró, desesperado, abrió la boca y la movió.

Percibí un débil pedido de auxilio, o tal vez sólo soñé el sonido, pero no hacía falta imaginación para ver el terror, las garras que se agitaban frenéticas.

—No puedo —dije, y mis palabras me golpearon en la cara como hojas llevadas por el viento.

Podría usar mis aeromembranas, esas delgadas extensiones de nuestro pelaje que utilizamos para planear distancias pequeñas. Quizá, con toda la suerte del mundo, podría llegar a atrapar al wobbyk.

Pero ni de milagro podría llegar a cargarlo.

Al menos no muy lejos. Sólo unos cuantos metros, lo suficiente para…

El mar retrocedió, descubriendo una delgada franja de arena en una grieta entre las rocas.

No, sería imposible hacer coincidir el momento.

El wobbyk me miró, pronunciando palabras inaudibles. Estaba rogando por su vida.

Mi padre tenía un dicho: “Del afán no queda sino el cansancio”. Me lo decía a menudo, cuando quería que yo pensara antes de actuar.

Y eso hice.

Por un lado, pensé abriendo la mano para plantearme la idea, probablemente iba a matarme.

Por otro lado, me dije abriendo la otra, sería una anécdota increíble para contar en torno a una fogata. ¡Mis hermanos iban a quedar impresionados!

Por otro lado más, ya estaba moviendo mi pata trasera para enunciar, pero me interrumpí.

Había estado tan absorta en la riesgosa situación del wobbyk que me llevó un momento registrar el olor excesivamente dulzón de los perros domésticos, seguido por el hedor inconfundible de los caballos.

Un tercer olor me llegó, nuevo y desconocido.

Desconocido, pero no imposible de reconocer.

Sólo había una especie que viajaba con caballos y perros de compañía.

Un redoble de cascos vibró en las almohadillas de mis patas. Me volví hacia los árboles y vi aves asustadas que levantaban el vuelo.

¿Cómo podía haber pasado por alto esos olores tan evidentes? ¿Sería por la humedad del bosque, el viento incesante, la distracción por el wobbyk a punto de ahogarse?

Oí un llamado de advertencia, el aullido agudo que usamos como señal de peligro.

Lo raro es que no había provenido de un dairne. El tono no era el acostumbrado. ¿Sería acaso un sonido humano?

Lo denso del bosque se abrió como una piel rasgada por una garra. Los caballos salieron detrás de mí. Y sobre los caballos había criaturas que sólo podían ser humanos.

Los hombres eran imponentes, con extremidades más gruesas de lo que yo esperaba, y gritos más aterradores.

¿Serían los soldados del Murdano?

Al instante pensé en el verso que Dalyntor nos había enseñado: “Si encuentras rojo con plateado, huye, dairne, o con tu muerte habrás topado”.

Las ropas de estos humanos eran variadas, una mezcla de pardo y gris. Sus armas tampoco eran iguales entre sí. Dos de sus caballos llevaban, en lugar de humanos, atados de pieles y cueros.

Cazadores furtivos.

La misma voz, ésa que había aullado en señal de peligro, gritaba:

—¡No, no! ¡No lo maten!

El cabecilla de los cazadores, con un arco enorme en su mano izquierda, iba a lomos de un imponente caballo blanco y negro. Tanto el hombre como la bestia me miraron con intenciones mortales.

Con su mano derecha, el hombre tomó una flecha de su carcaj. La ajustó en la cuerda del arco en menos de un abrir y cerrar de ojos.

—¡No! —grité.

El corazón me golpeaba enloquecido en el pecho. Miré horrorizada los músculos del hombre que tensaba la cuerda del arco en un movimiento hacia atrás.

Sus ojos me veían únicamente a mí.

No vi más que la brillante punta de la flecha. Los dedos que la liberaron. La cuerda que chasqueó.

Y entonces, salté.

Los dairnes son incapaces de volar.

Podemos planear en el aire, pero no podemos desafiar la gravedad. No hacemos sino amortiguar su empuje, convirtiendo una caída vertical en un arco más lento.

Extendí mis patas delanteras, para abrir mis aeromembranas. Con toda la longitud de mis mortales garras traseras clavada en la piedra que se desmoronaba, me impulsé hacia el hervidero de nubes.

Las flechas perforaron el aire como lluvia letal.

El viento me arrastró.

La afiladísima punta de una roca Diente de tiburón rozó mi cola justo en el momento en que la borrasca me levantó.

Los caballos jadeantes corcovearon y retrocedieron en el borde del risco. Vi rostros humanos enfurecidos que me miraban iracundos, mientras sus ojos rudos y experimentados planeaban trayectorias.

Una flecha pasó a mi lado, más veloz que un raptidonte que se precipita sobre su presa. La vi tan de cerca que alcancé a distinguir el color de las plumas, el diseño tallado en la caña, la punta en forma de tridente. Y el delgado filamento que les permitiría recobrarme una vez que me hirieran.

La flecha de un cazador furtivo.

Batí mis aeromembranas y, al ganar más velocidad, me arriesgué a dar un giro en el aire.

Allá abajo, lejos, y más adelante, el wobbyk se mantenía en pie en su bote, agitando las patas, con la boca abierta y los ojos a punto de salírsele de las órbitas.

El bote se levantaba en la ola más alta que habíamos visto. Giré hacia la izquierda, apuntando a mi blanco móvil.

Sentí el veloz paso de los instantes y la distancia mientras el bote se estrellaba contra un pilar de piedra negra, que hizo pedazos la madera hasta volverla astillas.

El wobbyk gritó. Esta vez no tuve dificultad para oírlo.

Se impulsó hacia arriba. No fue un salto alto, los wobbyks son pequeños y macizos, pero bastó.

Quizá.

Yo iba planeando más rápido que nunca antes. Una flecha pasó silbando entre nosotros. Esquivé el filamento mientras el wobbyk empezaba a caer.

Liberé más aire y me moví como un rayo.

El wobbyk se estiró desesperadamente hacia mí.

—¡Aquí! —gritó.

Agarré una pata.

El efecto de su peso fue como si me hubiera golpeado contra un muro. Los dairnes no podemos cargar nada pesado al planear.

Di una voltereta en el aire. Vacilé y caí. Pero el impulso nos llevó hacia delante justo cuando el mar retrocedía y dejaba al descubierto lo que buscaba: la estrecha franja de arena en forma de cuña.

Trazamos un surco enredados en la espuma que tiraba de nosotros para hacernos caer y arrastrarnos hacia las profundidades.

Pero una de mis patas de alguna forma encontró un débil apoyo en la arena mojada. Luego la otra y, para mi sorpresa, me di cuenta de que aún sujetaba la patita del wobbyk, y él se aferraba a mí.

Me tambaleé y caímos en la ola. Entró agua salada en mis pulmones y tosí.

Me pregunté si moriría allí.

Pensé si mis padres se enfadarían conmigo si llegara a morir.

Las olas regresaban rápidamente, fortaleciéndose para aplastarnos contra la pared del risco. Cayeron los primeros goterones de lluvia.

—¡Arriba! —jadeé—. ¡Sube!

Ante nosotros había piedra negra, que en un instante quedaría bajo el agua, y nosotros no éramos más que patas frenéticas, agitándose en busca de apoyo, resbalando, chocando codos y rodillas.

Empujé al wobbyk hacia arriba y lo alejé.

La ola rompió a mi alrededor. No pude defenderme de su fuerza. Me levantó y yo nadaba sin éxito, completamente desorientada.

Éste era el momento.

Así es como iba a terminar mi vida.

La espuma me cubrió. El agua me llenó la boca y se abrió paso a través de mi garganta.

Y entonces lo sentí.

Algo me aferraba por la piel de la nuca.

Era una pata pequeña, débil, aunque suficiente para concederme un instante más.

Entonces encontré apoyo para una mano y una pata. Asustada, hice girar manos y patas, sin fijarme en golpes y cortes, y mi cabeza subió y emergió del agua.

Aire. Sí. Aire.

Trepé. Un poco adelante de mí, el wobbyk trepaba.

—¡Cuidado! —gritó, y una flecha golpeó contra la piedra, pasando tan cerca que me despeinó el pelaje junto a la oreja.

Unos instantes más, y habíamos logrado superar la cima de ese ramal rocoso, para caer del otro lado, donde ninguna flecha era capaz de alcanzarnos.

Los cazadores no podían llegar hasta allí, no sin galopar por la pradera y pasar a través de un canal profundo.

Un relámpago iluminó el cielo. Las negras nubes se abrieron, golpeteándonos como lluvia helada.

Miré al wobbyk. El wobbyk me miró.

Ambos tomamos aire aliviados.

—Saludos —dijo el wobbyk—. Has sido muy amable al rescatarme —se sabe que los wobbyks son extremadamente corteses.

Yo no estaba de ánimo para cortesías.

Estaba empapada, tenía frío y temblaba. Y me sentía muy lejos de estar a salvo.

Negué con la cabeza. Traté de concentrarme.

El risco. Los cazadores. Las flechas.

Mi vapuleado cerebro repetía con insistencia los detalles de mi vuelo desesperado. Tuve la sensación de que iba a revivir esa escena incontables veces en sueños, ésos del tipo que lo despiertan a uno en medio de la noche, jadeante y sudoroso.

El chaparrón nos caló hasta los huesos mientras los relámpagos delineaban las nubes. Los truenos ahogaban el rugido del mar.

Parpadeando, me sacudí el agua que me escurría por los ojos y miré al wobbyk. Era pequeño, quizás una tercera parte de mi tamaño, y de apariencia cómica, especialmente ahora que estaba empapado. Tenía despeinado el pelaje azul plateado, al igual que sus tres colas. De su cabeza brotaban unas enormes orejas blancas y ovaladas, como alas gigantescas.

El resto de su cuerpo era redondo: cabeza redonda; vientre protuberante y redondo; ojos redondos, grandes y brillantes como ciruelas negras. Hasta sus patas, blancas al igual que sus orejas y su hocico, eran redondas como hojas de flor de loto. La parte inferior de su cara me recordaba a un zorro, con su nariz negra, largos bigotes y una boca con las comisuras hacia arriba que parecía tener una sonrisa permanente. Llevaba un cinturón de cuero que cruzaba por debajo de su considerable barriga, y de él colgaba una bolsita de jareta.

—Tenemos que ocultarnos —dijo el wobbyk—. Puede ser que todavía nos persigan.

Con un suspiro, me obligué a enderezarme, aunque el cuerpo me pesaba con el aturdimiento del miedo. El wobbyk tenía razón. Teníamos que movernos.

Buscamos nuestro camino entre las rocas hasta un tramo de playa arenosa.

—Camina entre la espuma de las olas —recomendé—. Así quedarán cubiertas nuestras huellas —los dairnes somos expertos en ocultarnos.

—Me pregunto si… si podrías informarme si tienes algún plan.

—¡Mi plan es esquivar las flechas!

El wobbyk guardó silencio, bajando la cabeza. Sentí algo de remordimiento, así que añadí:

—Vamos hacia esa parte pedregosa. Allí nuestro rastro no será tan visible. Escalaremos el risco donde está medio derruido y nos escabulliremos por el bosque. Debo regresar con mi familia.

—No veo que nos sigan.

—Y yo no detecto el olor de alguien que venga tras nosotros —añadí, jadeando—. Pero esta lluvia oculta los sonidos y también los aromas. Debemos salir de aquí tan pronto como podamos.

—Me llamo Tobble —dijo el wobbyk—. Estoy profundamente agradecido contigo y no quisiera ser una carga.

—Es muy tarde para eso —dije, pero no sólo en broma.

Me dije que el wobbyk no era el que había atraído a los cazadores.

Por otro lado, había intentado acercarse a un risco en un bote de remos.

—¡Por todos los ancestros! ¿Cómo fue que acabaste en un bote de remos? —pregunté.

—Me tomaron prisionero. Un barco pirata.

Parpadeé.

—¿Qué dijiste?

—Piratas —confirmó el wobbyk.

—¿Y cómo es que un wobbyk termina entre piratas?

—De la manera acostumbrada.

—¿De la manera acostumbrada? —pregunté—. ¿Y es que hay una manera acostumbrada de ser capturado por piratas?

—Si sales a pescar flautillas y logras llenar una de las barquichuelas que fabricamos con mimbre y cuero, de seguro los piratas querrán tu botín —dijo Tobble, y se encogió de hombros—. Incluso a los piratas les gustan las flautillas asadas.

—¿En verdad?

—¡Por supuesto! Mis hermanos se las arreglaron para saltar de la barquichuela, yo me enredé en las redes y fui abandonado a mi suerte —no parecía molesto pero, al ver mi ceño fruncido en desaprobación, agregó—: Soy el menor. A menudo mis hermanos se olvidan de mí.

Entonces, teníamos algo en común.

Tobble me estudió. Ladeó la cabeza tanto que casi terminó apoyándola en un hombro.

—¿Sería poco cortés preguntarte qué clase de animal eres? Pareces un perro, pero caminas en dos patas, erguida, y puedes hablar…

—¿Un perro? —repetí—. ¿Bromeas?

—¿Qué eres, entonces?

—Soy un animal hambriento, por un lado. Aterido de frío, por otro. Y empapado.

—Yo también tengo hambre. Y, además, soy un wobbyk.

—Y yo soy de la especie de los dairnes, por supuesto —dije con todo el orgullo que pude reunir.

Tobble dejó escapar una risita aguda. Hasta la risa de los wobbyks es cómica.

—Claro, y yo soy un duende de madera con cuatro cabezas —entrecerró los ojos—. ¿Eres de la familia de los lobos, quizá? Pero tu pelaje es dorado, y mucho más fino que el de un lobo. Hmmm. Puedes planear en el aire, como una ardilla voladora. Tienes una bolsa en la barriga, como los marsupiales. Tienes manos con pulgares, pero patas perrunas en la parte trasera. Caminas erguida, y eres hembra.

—Gracias por enumerar lo obvio.

—Además hay algo casi humano en tu porte —dio una vuelta caminando a mi alrededor—. Por otro lado, acabo de ver a los humanos tratando de matarte —otra vez ladeó la cabeza—. Aunque sabemos que los humanos son bien conocidos por matarse entre sí.

—Soy una dairne —repetí con firmeza—. Y tú eres un wobbyk y, para tu información, los dairnes comen wobbyks.

Tobble resopló.

—No hay dairnes —dijo, con la misma certeza con la que hubiera afirmado que el agua moja. Lo cual, además, demostraba ser cierto.

—Y a pesar de lo que dices, aquí estoy, frente a ti, con frío, hambre y completamente mojada. Admito que ya no hay tantos de nosotros como en otros tiempos. Pero te aseguro que sé lo que soy.

Trepamos como pudimos por la pared del risco, y nos internamos al fin en la sombra de los árboles. La lluvia seguía cayendo, pero la bóveda del ramaje por encima de nuestras cabezas impedía que el agua nos empapara.

—Pero no lo entiendo —continuó Tobble—. Los dairnes ya no… ya no existen —hablaba en voz baja, como si estuviera contando un cuento de terror antes de dormir—. Eso decía mi padre. Y mi abuelo. Y mi bisabuelo. Tú, si me perdonas que use ese término que es un poco fuerte, tú estás extinta.

Dejé de avanzar y me planté tratando de verme tan alta como fuera posible. Así, superaba en mucho al pequeño wobbyk.

—Ahora sé bien qué voy a comer.

—Me salvaste la vida. No puedes comerme.

—Si tenemos en cuenta el hecho de que no existo, no tengo que someterme a las reglas, ¿cierto? —mi murmullo ya era demasiado sonoro, así que me propuse hacer menos ruido.

—Pues es que uno no hace algo así. Es una falta de educación —Tobble volteó su cabeza, levantó una de sus colas y la lamió—. ¿Quiénes eran los que trataban de matarte?

—Cazadores furtivos —dije—. No me cambies de tema.

—Ahora soy yo quien te agradece por decir lo obvio —Tobble sonrió—. Los cazadores no molestan mucho a los wobbyks.

—Tal vez se deba a que saben a tortuga.

—No sé si sentirme insultado o aliviado por lo que dices.

—A nosotros nos matan por nuestra piel —añadí.

—¿Me lo permites? —preguntó Tobble, señalando mi brazo. Cuando me encogí de hombros, me dio una palmadita tímida en la piel—. Incluso estando mojada eres increíblemente suave.

Volví a encogerme de hombros.

—Mi padre dice que en estos tiempos todo el mundo trata de matar dairnes.

Una rama se quebró, y Tobble se sujetó a mi brazo.

Nos quedamos inmóviles en nuestro lugar.

Atisbé el aire con mi nariz. La oreja izquierda de Tobble giró como la cabeza de un búho asustadizo.

—¡Ahí! —apuntó—. ¡Nos están esperando!

Hice señales al wobbyk de que se mantuviera agachado, pero dada la poca estatura de su especie, que incluso al pararse de puntillas siguen siendo más bajos que un dairne andando en cuatro patas, era innecesario. Me aventuré de árbol en árbol, guiando a mi compañero, y calculando cada paso para no hacer ruido.

Los olores a humano y caballo y perro se hicieron más abundantes. Me esforcé por percibir cualquier ruido, pero nada oí excepto el martilleo de mi corazón.

Temía a los perros. El olfato de un perro es casi tan bueno como el de un dairne. Pero la brisa estaba de mi lado, soplando hacia nosotros para traerme sus olores y ocultar los nuestros. Había un humano cerca, estaba segura. Los demás estaban lejos, con los caballos.

Con movimientos lentos y cautelosos que hubieran sido imposibles de detectar para cualquier depredador, ya fuera humano o no, separé las ramas de un montón de espinos.

Y allí estaba.

Se encontraba solo junto a un tronco caído en un pequeño claro, y se notaba una expresión de concentración intensa en su cara. Era alto y delgado, e iba vestido con ropas campesinas y sencillas: una camisa marrón desvaído bajo un jubón de cuero, ajustado con un cinturón, pantalones de lana y botas de gamuza de caña alta.

Yo sabía muy poco sobre emociones humanas y a pesar de eso sentí, de alguna forma, que éste en particular estaba ansioso.

No, más que eso: estaba molesto.

—Hey, guía, ¿ya pudiste verlo de nuevo? —no era el muchacho el que hablaba sino un grito que provenía de lo profundo del bosque.

—No, amo —contestó el muchacho—. Se ahogó en el mar, es lo más seguro.

Se escuchó el débil sonido de los caballos pisoteando impacientes con sus cascos. Más cerca, oí dos pares de pasos, humanos, pensé, caminando sobre los matorrales.

Dos hombres barbados quedaron a la vista a cada flanco del muchacho. Uno era bajo y macizo. El otro, alto y delgado, era el cabecilla de los cazadores. Vestían piezas sueltas de armaduras por encima de jubones de cuero. Cada uno tenía un arco, una espada y dos cuchillos.

—¿Y qué crees que era ese animal? —preguntó el líder.

—Pensé que era un lobo, un perro, quizá —dijo el otro—. Pero por la forma en que prácticamente voló desde ese risco, creo que debía haber sido un dairne.

—Jamás he visto un dairne. Tampoco he conocido a alguien que haya visto uno —el cabecilla se recostó contra un grueso pino, con los brazos cruzados—. ¿Tú qué crees, muchacho?

—No estoy seguro —respondió el guía—. Supongo que nunca lo sabremos.

—Dicen que la piel de dairne es la más suave del mundo, y la que mejor abriga. El valor de la piel de una sola de esas criaturas alcanzaría para alimentarnos un año entero, y tal vez más —dijo el hombre bajo.

—Es cierto —intervino el guía—, pero me atrevería a decir que un dairne vivo, por ser tan escasos, sería más valioso.

—Son criaturas malditas —espetó el bajito—. Mi abuelo vio dos cuando niño. Decía que tenían un olfato hechizado, que eran capaces de percibir una flatulencia a una legua de distancia.

El líder soltó una carcajada que sonó a gruñido.

—Pues esperemos que donde haya un dairne, existan más.

—Si llegamos a ver uno —dijo el muchacho—, por favor, no lo maten —hizo una pausa cuando el líder lo miró con mala cara—. Lo que quiero decir es que habrá más dinero en nuestros bolsillos si conseguimos capturarlo vivo.

—Muertos también valen mucho, y es más rápido así —gruñó el líder—. Y hablando de eso, si te vuelvo a oír gritar “No lo maten” en medio de una cacería, será tu cuero el que llevemos al mercado a vender.

El muchacho clavó la vista en el suelo.

—Sí, amo.

—Entonces, ¿adónde vas a llevarnos ya que eres tan listo? —preguntó el cabecilla.

El guía se volvió, y permaneció tan inmóvil como una piedra, atisbando entre los árboles.

Miraba en dirección del lugar donde estábamos nosotros. A pesar del denso ramaje de los espinos, sentí que alcanzaba a distinguirnos.

Los hombres guardaron silencio.

El guía cerró los ojos.

—Está buscando el rastro —dijo el primer hombre.

—Entonces, cierra el pico y déjalo en paz.

Los ojos del guía se abrieron. A pesar de la distancia que nos separaba, pude ver que los tenía de un color marrón oscuro, eran grandes y soñadores.

—Vamos hacia el norte —indicó a los hombres—. Iré por mi montura y los alcanzaré.

Los mayores se alejaron. El muchacho aguardó un momento en silencio, vigilante. Y luego, también se retiró.

Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo y miró hacia atrás, hacia donde estábamos nosotros, y pensé, aunque no podía estar segura, que estaba sonriendo.

Tan pronto como pasó el peligro, mi estómago empezó a gemir, como si hubiera esperado a que es tuviéramos a salvo para quejarse.

Tobble no lo dejó pasar:

—¿Qué fue eso?

—Mi estómago. Tengo hambre.

—Cuando tengo hambre, mi estómago gruñe.

—El nuestro gime —me puse en pie lentamente, oteando el aire en busca de señales en caso de que los cazadores no se hubieran ido en verdad—. Ese guía… —dije—, estoy convencida de que nos vio.

—Y entonces, ¿por qué no dijo nada?

—No lo sé —negué con la cabeza—. No tiene sentido.

En ese momento me di cuenta de que estaba completamente exhausta. El alocado salto desde el risco, el planeo imposible, el agua salada seguida por la lluvia, el frío, el miedo: sólo quería volver a casa y sentirme segura en medio de mi familia.

Ya había sido suficiente curiosidad para un solo día.

Miré a Tobble y me pregunté qué iba a hacer con él. No sabía mucho de cacería, pero me imaginaba que no se suponía que uno conversara con su presa.

Tobble pareció enterado de lo que yo estaba pensando:

—¿Te das cuenta de que no puedes comerme antes de que yo tenga la ocasión de devolverte el favor que me hiciste, y salvarte la vida?

Sonreí, a pesar de todo.

—¿Vas a salvarme la vida?

—Lo que me falta en estatura, me sobra en entereza —se sacudió el polvo de sus cuartos traseros—. Además, es lo que dice la ley de los wobbyks. Me salvaste la vida, así que yo debo salvar la tuya tres veces.

—¿Por qué tres veces?

—Porque eso dice la ley.

—¿Y por qué la ley contempla las tres ocasiones?

—Porque tenemos tres colas.

Fruncí el entrecejo:

—Pero eso no suena lógico.

—Yo no me encargo de hacer las leyes, pero sí de obedecerlas.

Un ruido semejante al trueno se escuchó a lo lejos. Ambos dimos un respingo, preocupados porque fuera un indicio de que volvían los cascos y no del enojo del cielo.

—Nada hay que agradecer —dije y, añadí en silencio: especialmente porque, en circunstancias diferentes, bien hubiera podido acabar llenándome la barriga contigo.

—Entonces, ¿hacia dónde? —preguntó Tobble.

—Tú no vienes conmigo. Mi manada lleva semanas alimentándose sólo con lombrices y corteza. Te devorarían en un abrir y cerrar de ojos.

—Pues ése es un riesgo que debo correr.

—No puedes venir —dije con firmeza, sorprendida al oírme usar el tono de voz que mis padres empleaban a menudo conmigo.

—Y a pesar de eso, tengo que hacerlo.

Traté de apelar a la lógica, al sentido común:

—Me obligarás a ir más lentamente. Y haces demasiado ruido.

—Si consideras que hago demasiado ruido al caminar, déjame trepar a tu lomo. Soy muy grande para entrar en tu bolsa —Tobble subrayó con su quijada cubierta de pelo—. Tres veces —dijo—, según prescribe la ley wobbyk. No podrás deshacerte de mí por más que lo intentes.

—Podría probar a comerte —murmuré, intentando sonar intimidante.

Antes de que alcanzara a decir algo más, Tobble trepó a mi lomo.

—Espero que no te incomode —dijo.

—¿Acaso es una comida apetitosa eso que llevo al cuello? —pregunté—. Y resulta que sí, me incomoda.

—Parece que he pasado por alto preguntar cómo te llamas —intervino Tobble, sin hacer caso.

Suspiré, de manera sonora y sentida.

—Me llamo Byx.

—Byx —repitió él—, un lindo nombre para una linda dairne —se inclinó hacia mi oreja y añadió—: Si es que en verdad lo eres.

Giré la cabeza y le hice una mueca.

—¡Era broma! —respondió con una sonrisa—. No te preocupes por mí.

—Eso va a ser difícil.

Decidí dar un rodeo en el camino de regreso. Significaría avanzar un trayecto más largo, pero yo quería estar plenamente segura de que no iba a conducir a los cazadores hacia el panal de miraosos.

El cielo estaba nublado y el atardecer llegaría pronto. Fui hacia el este y luego al norte, para luego voltear en línea recta hacia mi hogar provisional y mi familia permanente.

Tobble no pesaba gran cosa, pero la cuestión de qué hacer con él una vez que estuviéramos en el panal sí se sentía como plomo en mi mente. Por lo menos sería una distracción para que la conversación no se centrara en por qué me había alejado tanto.

Al fin y al cabo, los dairnes somos civilizados incluso cuando tenemos hambre. Si decía que Tobble era mi amigo, dudaba que alguno de la manada intentara comérselo. Sin embargo, querrían saber por qué había terminado trabando amistad con un posible ingrediente de cocina.

Lo intenté de nuevo.

—En verdad, deberías bajarte y seguir tu camino —le dije.

—Entiendo tu preocupación —agachó su cabeza para pegarla a mi lomo mientras avanzábamos entre ortigas y zarzas—. Pero sé valerme por mí mismo.

—¿Cómo? —tuve la tenue esperanza de que poseyera alguna habilidad especial.

—Con mis hazañas y proezas —dijo él con seguridad—. Hay que decir que no te gustaría verme de mal humor. Es una experiencia terrible.

—Lo tendré en cuenta —dije, tratando de no sonreír.

—¿Adónde vamos? ¿A tu casa?

—Sí. No. En realidad no tenemos casas ni hogares —expliqué—, sino que vagamos de un lugar a otro, y nunca pasamos mucho tiempo en un solo sitio.

—Pensé que anidaban en los árboles. Es lo que siempre había oído contar.

—Solíamos hacerlo, pero ya no. Mis padres nos enseñaron a tejer un nido, cosa que requiere mucha práctica. Tejemos con seda de telaraña, juncos y ramas de sauce, y forramos los nidos con musgo y pelusa de cardo.

—Impresionante. Claro, es posible que tener pulgares oponibles resulte de gran ayuda.