9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: erma

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

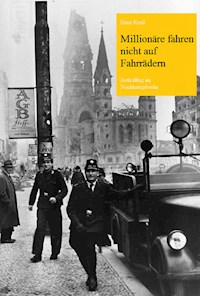

Nachdem am 2. Mai 1945 für Berlin die Kapitulationsurkunde unterzeichnet worden war, machte sich die sowjetische Besatzungsmacht nicht nur daran, die Trümmer des „1000-jährigen Reiches“ aufzuräumen und die Versorgung der Berliner Bevölkerung zu sichern, sie organisierte auch Verwaltung, Polizei und Gerichte neu. Bereits am 8. Mai wurde eine Eheschließung registriert, die nach den NS-Rassegesetzen niemals möglich gewesen wäre. Seit dem 14. Mai verkehrten wieder die ersten U-Bahnen. Am 19. Mai nahm der neue Magistrat seine Tätigkeit auf. Der Aufbau der Gerichtsbarkeit war zum 1. Juni abgeschlossen, was auch überaus notwendig war, denn in der ausgebluteten, ausgehungerten, zerbombten Stadt wurde geplündert, geraubt und gemordet. Entlang von Kriminalfällen zeichnet Ernst Reuß den Neuaufbau der Berliner Justiz nach und vermittelt so ein lebendiges Bild der Nachkriegszeit. Er stellt den Machtkampf zwischen den einstmals Alliierten im beginnenden Kalten Krieg dar und gibt Einblick in den von Not geprägten Alltag der hungernden und frierenden Berliner.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

BERLINER NACHKRIEGSGESCHICHTEN

Einführung: Kapitulation und Neuanfang

Aller Anfang ist schwer – das Amtsgericht Berlin-Mitte

Nachkriegsaufarbeitung

Die Spaltung. „Kalter Krieg“ und Justiz

Nach der Spaltung des Justizapparats

Aus den Akten

Anhang

Ernst Reuß

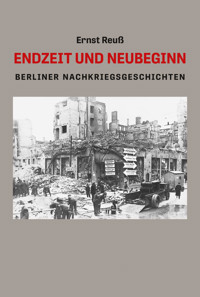

ENDZEIT UND NEUBEGINN

BERLINER NACHKRIEGSGESCHICHTEN

Impressum

Texte © Copyright by erma Verlag, Neue Straße 14, 97493 Bergrheinfeld, [email protected]

Lektorat: Klaus-Peter Friedrich

Alle Rechte vorbehalten.

Titelfoto: Berlin, Friedrich-/Ecke Dorotheenstraße. Zerstörtes Varieté „Wintergarten“, ca. März/April 1945

Bundesarchiv, Bild 183-J31399 / Unbekannt / CC-BY-SA 3.0

ISBN: 9783759219374

Einführung: Kapitulation und Neuanfang

Prolog

Am 12. Januar 1945 begann die Rote Armee ihre lang erwartete Großoffensive gegen das nationalsozialistische Deutsche Reich, am 16. April leitete sie an der Oder den Vormarsch auf die Hauptstadt ein. Ende April erreichte sie Berlin. Tausende Berliner waren geflohen, als der „Endkampf“ tobte. Doch lebten immer noch 2,8 Millionen Berliner sowie 800 000 Zwangsarbeiter in der Stadt. Viele Wehrmachtsoldaten kämpften äußerst erbittert gegen die Rote Armee, auch wenn es keinen Sinn mehr machte. Sie ahnten, welche Folgen eine Niederlage haben würde, denn sie wussten um die in den Jahren zuvor begangenen Verbrechen in Osteuropa. Sie hatten Angst vor der Rache derjenigen, deren Angehörige gnadenlos gemeuchelt worden waren. Die Propagandamaschinerie der Nazis tat ein Übriges. Die Rote Armee überschritt mit 2,5 Millionen Soldaten, 6250 Panzern und 42 000 Artilleriegeschützen ab dem 16. April die Oder. Etwa 1600 Panzer kamen im Berliner Häuserkampf zum Einsatz. Adolf Hitler hatte die Parole ausgegeben: „Die Reichshauptstadt wird bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patrone verteidigt.“

Berlin wurde von drei Verteidigungsringen umgeben. Der äußere zog sich im 40-Kilometer-Radius um das Stadtzentrum, der zweite umfasste die Vororte, der dritte entsprach etwa dem S-Bahn-Ring.1

Keine Statistik erfasst, wie viele sowjetische Soldaten von fanatisierten Berliner Jugendlichen umgebracht wurden. Keine Statistik erfasst auch die vielen Unschuldigen, die von fanatischen Nazis wegen „Feigheit vor dem Feind“ in den letzten Tagen ermordet worden waren. Angesichts der Niederlage handelten diejenigen, die den Krieg begonnen und nun verloren hatten, völlig rücksichtslos gegen die eigene Bevölkerung. Kurz vor Kriegsende brachten Fanatiker noch Hunderte Berliner um, die sich ergeben wollten, manchmal nur wenige Stunden vor der Kapitulation der Stadt. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler hatte noch im März 1945 einen Befehl erlassen, der die Kapitulation unter Todesstrafe stellte. Was folgte, waren unzählige „Standgerichte“.

Eines von wahrscheinlich vielen Beispielen ist das eines 17-Jährigen, der sich vernünftigerweise in einem Keller in Berlin-Wilmersdorf versteckt hatte, weil er ob der Sinnlosigkeit des Geschehens nicht mehr kämpfen wollte. SS-Soldaten zerrten ihn aus dem Keller und erhängten ihn mit einer Wäscheleine an der nächsten Straßenlaterne. Um den Hals banden sie ihm ein Schild: „Ich bin ein Volksverräter“. Einer von vielen sinnlosen Morden, die niemals aufgeklärt und gesühnt worden sind. Der Jugendliche, dessen Leiche, wie sich Zeitzeugen erinnerten, zur Abschreckung noch tagelang dort hing, wurde namentlich nie ermittelt. Heute erinnert an ihn eine kleine Tafel an der Kreuzung Uhlandstraße/Berliner Straße.2 Die Inschrift lautet: „Hier wurde in den letzten Tagen des April 1945 ein 17-Jähriger von Nationalsozialisten erhängt. Zur Erinnerung an ihn und alle anderen, die sich der Teilnahme am Krieg verweigerten und deshalb ermordet wurden.“

Schon in den Jahren zuvor hatte sich der nationalsozialistische Vernichtungsapparat gegen die eigenen Soldaten und die Bevölkerung auch von Berlin gerichtet. Allein auf einem idyllisch hinter der Waldbühne gelegenen Naturgelände am Murellenberg in Berlin-Ruhleben sollen von der Wehrmacht zwischen August 1944 und April 1945 mindestens 230 Menschen, überwiegend Wehrmachtsangehörige, zumeist wegen Fahnenflucht oder Wehrkraftzersetzung standrechtlich erschossen worden sein. Erst 1998 hob der Deutsche Bundestag per Gesetz die menschenverachtenden Entscheidungen der NS-Terrorjustiz auf. Insgesamt soll die Wehrmacht mehr als 20 000 Todesurteile gegen eigene Soldaten vollstreckt haben – dabei sind die Verbrechen in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, wie das gegen den 17-Jährigen in der Uhlandstraße, nicht eingerechnet.3

Rehabilitiert wurden die Opfer erst sehr spät. Standrechtliche Erschießungen sahen bundesdeutsche Gerichte noch bis in die 1980er-Jahre für rechtmäßig an. „Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein“, war eine gängige Formel, ausgesprochen von dem damals in Baden-Württemberg überaus beliebten Ministerpräsidenten Hans Filbinger, der als Militärrichter selbst an solchen Urteilen beteiligt gewesen war.

§ 5 der Kriegssonderstrafrechtsverordnung lautete:

„(I) Wegen Zersetzung der Wehrkraft wird mit dem Tode bestraft,

1. wer öffentlich dazu auffordert oder anreizt, die Erfüllung der Dienstpflicht

in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht zu verweigern oder sonst öffentlich den Willen des deutschen oder verbündeten Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen sucht;

2. Wer es unternimmt, einen Soldaten oder Wehrpflichtigen des Beurlaubtenstandes zum Ungehorsam, zur Widersetzung oder zur Tätlichkeit gegen einen Vorgesetzten oder zur Fahnenflucht oder unerlaubtem Entfernen zu verleiten oder sonst die Manneszucht in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht zu untergraben;

3. Wer es unternimmt, sich oder einen anderen durch Selbstverstümmelung, durch ein auf Täuschung berechnetes Mittel oder auf ganz andere Weise der Erfüllung des Wehrdienstes ganz, teilweise oder zeitweise zu entziehen.

(II) In minder schweren Fällen kann auf Zuchthaus oder Gefängnis erkannt werden.

(III) Neben der Todes- und der Zuchthausstrafe ist die Einziehung des Vermögens zulässig.“4

Diese Vorschrift erfasste jede „wehrfeindliche“ Handlung, wozu auch die „Verbreitung mutlos machender Nachrichten“ gehörte. „Öffentlich“ handelte dabei schon derjenige, dessen Äußerungen „nach und nach gegen eine unbestimmte Anzahl von Personen“ gemacht wurden. Nach einer Entscheidung des Reichskriegsgerichts genügte es sogar, „wenn der Täter mit einer Weiterverbreitung hätte rechnen müssen“.5

Die Todesurteile des Volksgerichtshofs und anderer Sondergerichte nahmen jedenfalls gerade zum Kriegsende hin erschreckend zu. Für vermeintlich schwere Fälle von Defätismus war der Volksgerichtshof zuständig. Über 10 Prozent der dort abgeurteilten Personen wurden wegen dieses Deliktes angeklagt. Während er 1938 noch 17 Todesurteile fällte, waren es 1942 schon 1192, 1943 1662 und 1944 gar 2097.6

Mildernde Umstände und daher „nur“ drei Jahre Zuchthaus erhielt ein 51-jähriger Filmvorführer, der behauptet hatte: „Der Krieg ist ein Wahnsinn, wir sollen mit diesem Krieg sofort aufhören, denn verloren ist er sowieso. Die oberen Zehntausend, die Gipsschädel, sollen sich die Schädel selbst einhauen. Hitler auch.“7

Ein 26-jähriger Berliner Pianist, den man als Ausnahmetalent schätzte, wurde in der Nacht vom 7. auf 8. September 1943 zusammen mit 185 anderen Opfern – aufgeteilt in Gruppen zu je acht Personen – erhängt, weil er den damals kursierenden Witz erzählte: „Hitler will jetzt zwei neue Feiertage einführen: Maria Denunziata und Mariae Haussuchung.“8 In dieser Nacht wurden „versehentlich“ auch sechs Gefangene erhängt, deren Urteilsvollstreckung überhaupt nicht angeordnet war. Nach einer Unterbrechung von nur 12 Stunden erhängten die Scharfrichter in den sogenannten Plötzenseer Blutnächten bis zum 10. September 1943 noch über 60 weitere Menschen. Unter diesen mehr als 250 Ermordeten waren deutsche, französische und zahlreiche tschechische Häftlinge.9

Viele „defätistische“ Äußerungen wurden auch nach dem Heimtückegesetz vom 20. Dezember 1934 mit empfindlichen Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren bedacht. In § 2 des Gesetzes „gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen“ hieß es: „Wer öffentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates oder der NSDAP, über ihre Anordnungen oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen macht, die geeignet sind, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben, wird mit Gefängnis bestraft.“10 Es reichten schon Sprüche wie „Der Stürmer ist eine Kulturschande“ oder „Hitler ist ein Bazi“. Auch die Wiedergabe von Tatsachen konnte zur Verurteilung führen. Eine 22-jährige Berlinerin erzählte an ihrer Arbeitsstelle in einer Mittagspause, dass die SS Juden töte. Einer Kollegin berichtete sie: „Die Juden buddeln ihr eigenes Grab und bekommen einen Genickschuß. Auch in Autos werden sie vergast, wenn sie abgeholt werden.“11 Ihre Arbeitskollegin hatte nichts Besseres zu tun, als sie umgehend zu denunzieren. Die 22-Jährige wurde mit sechs Monaten Gefängnis relativ milde bestraft. Ihre Jugend und ihre Parteimitgliedschaft kamen ihr zugute, außerdem war ihr Vater politischer Leiter der NSDAP. Das Gericht führte aus: „Sie hat offenbar ein altes Gerücht nachgeplappert, allerdings dabei so getan, als wisse sie von den Vorgängen aus dem Munde von SS-Männern. Der vollen Tragweite hinsichtlich der besonderen Gefährlichkeit eines solchen Tuns war sie sich bei Berücksichtigung ihrer allgemeinen Unreife nicht bewußt.“12

Ein bloßes Gerücht, das möglicherweise wirklich eines war, hatte dagegen schreckliche Konsequenzen. Kurz vor Kriegsende verbreitete sich in Berlin die unbestätigte Meldung, Brot solle nur noch an Parteigenossen ausgegeben werden. In Berlin-Rahnsdorf wollte daraufhin ein parteitreuer Bäcker kein Brot mehr an Kunden verkaufen, die nicht der NSDAP angehörten.

Es ist der 6. April 1945, zwei Wochen bevor die Rote Armee in Rahnsdorf einmarschiert. Empörte Frauen versuchen, den Bäckerladen zu stürmen. Zu Hilfe gerufen wird der örtliche NS-Funktionär, der mit seiner Waffe herumfuchtelt und 15 Menschen von der Gestapo verhaften lässt. Ein im Laden mit Reparaturarbeiten beschäftigter Tischler will ihn überreden, den Frauen für ihre Kinder Brot mitzugeben, da der Krieg sowieso bald vorbei sei. Er, der Tischler Max Hilliges (53), und die beiden Frauen Margarete Elchlepp (45) und deren Schwester Gertrud Kleindienst (37) werden als „Volksschädlinge“ noch am selben Tage zum Tod verurteilt. Die jüngere der beiden Frauen wird schließlich zu acht Jahren Zuchthaus begnadigt, weil sie drei Kinder hat. An den anderen beiden wird das Urteil in der Nacht des 7. April 1945 gegen 0.45 Uhr in der Haftanstalt Plötzensee vollstreckt.13

Das Ende des „Dritten Reiches“

Am frühen Morgen des 7. Mai 1945, angeblich um 2:41 Uhr, unterzeichnete Generaloberst Alfred Jodl im Namen des Oberkommandos der Wehrmacht die Gesamtkapitulation der deutschen Streitkräfte im Alliierten Hauptquartier in Reims. Bis 23 Uhr am folgenden Tag waren alle Kämpfe einzustellen. Die amerikanischen und britischen Alliierten erklärten daraufhin den 8. Mai zum „Victory in Europe Day“, also zum Tag des Sieges in Europa.

Ein siegestrunkener Rotarmist schrieb am 10. Mai aus Berlin einen Brief in die Heimat:

„Liebe Zina!

Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll, so ein Durcheinander ist im Kopf. Am 7. Mai um halb sieben abends funkelten Hunderte Explosionen der Luftabwehrgeschosse über Berlin, Hunderte Raketen flogen in den Himmel, um der ganzen Welt den Sieg zu verkünden. Das verfluchte Deutschland liegt uns zu Füßen – es hat kapituliert. Darüber hat keiner gesprochen, das Radio berichtete uns darüber erst in der Nacht zum 9. Mai, aber alle haben instinktiv gefühlt, daß Schluß ist.

[…] Um drei Uhr nachts wurden wir mit Gefechtsalarm geweckt […], in zwei, drei Minuten waren wir alle eingetreten beim Oberst im Zimmer. Auf dem Tisch standen schon Gläser mit Wein. Weiter ist es schwer, ohne Tränen zu erzählen: Wir schrien aus vollem Soldatenhals ‚Hurra!‘ – viele fingen sogar sofort zu weinen an, sie drückten ihre von unaufhaltsam fließenden Tränen nassen Gesichter aneinander, sie küßten sich zwei-, dreimal. Der Oberst holte eine Schachtel Papirosy aus dem Koffer, die er einmal unter Eid reingelegt hatte – im Kampf zu sterben oder sie beim Sieg zu öffnen. Und jetzt ist diese Stunde gekommen […].

Und nun bin ich in Berlin, in dieser Stadt – in der Küche des Krieges – als Sieger, als Herr, als stolzer Rächer für alles, was sie uns brachten. Gerade hier in Berlin fiel die schicksalhafte Entscheidung des Krieges. Darauf werden wir ewig stolz sein, daß wir und kein anderer als erster in diese Stadt kamen. Jetzt ist es schon bald soweit, daß wir uns wiedersehen. Bald werde ich meine Lieben, die soviel ertragen mußten in diesen Jahren, umarmen.

Ich gratuliere Dir, meine Liebe, zum Sieg. Warte, ich komme bald! Valentin.“14

Um den Beitrag der Roten Armee an der Befreiung Europas vom NS-Regime zu würdigen und um die Kapitulationsurkunde mit der eigenhändigen Unterschrift des Inhabers der Kommandogewalt zu versehen, wurde die Kapitulation nochmals im Sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst unterzeichnet. Hier ratifizierten hochrangige deutsche Militärs, darunter der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Wilhelm Keitel, die Kapitulationserklärung.

Dies geschah in der Nacht vom 8. zum 9. Mai kurz vor beziehungsweise kurz nach Mitternacht. Es hängt ganz davon ab, welche Zeit man zugrunde legt: Sommerzeit, normale Zeit oder die Zeit der Siegermächte. Nach westeuropäischer Zeit war es 23 Uhr 15, nach der in Deutschland geltenden mitteleuropäischen Sommerzeit war es bereits 0 Uhr 15 und nach Moskauer Zeit 2 Uhr 15.

Die sowjetische Bevölkerung erfuhr erst am 9. Mai von der Kapitulation. Seitdem gilt dort der 9. Mai als „День Победы“, als Tag des Sieges. Ausschlaggebend waren allerdings nicht die verschiedenen Zeitzonen, sondern der Umstand, dass Stalin sich schlichtweg weigerte, die Kapitulation bereits in der Nacht verkünden zu lassen. Einerlei, ob 8. oder 9. Mai, wurde dieser Tag der Befreiung von vielen Deutschen damals als „Tag der Niederlage“ angesehen. Für Europa, Deutschland

Unterzeichnung der Kapitulation in Berlin-Karlshorst

BArch, Bild 183-R77799 | Fotograf: Georgi Petrussow

und natürlich auch für Berlin begann jedenfalls eine neue Zeitrechnung. Nach der Kapitulation konnte man an den Wiederaufbau denken.

Das Deutsche Reich und Berlin als dessen Hauptstadt wurden von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs in vier Zonen beziehungsweise vier Sektoren aufgeteilt, die von den Besatzungsmächten USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich kontrolliert werden sollten. Anfangs – im „Protokoll über die Besatzungszonen in Deutschland und die Verwaltung von Groß-Berlin“ vom 12. September 1944 – waren zwar nur drei Sektoren angedacht. Frankreich durfte aber dem Abkommen später beitreten und erhielt ebenfalls ein Stück aus den ursprünglich den Westalliierten zugewiesenen Gebieten.15

Bis zum vereinbarten Einmarsch der westlichen Siegermächte regierte die sowjetische Besatzungsmacht in Berlin jedoch vollkommen eigenmächtig und war natürlich auch allein dafür verantwortlich, die gröbsten Aufräumarbeiten durchzuführen. Zeitgleich begann sie, die Stadt in ihrem Sinne zu organisieren und die deutsche Stadtverwaltung und das Gerichtswesen wieder in Gang zu bringen.

Sowohl der Chef des Wehrmachtführungsstabes Alfred Jodl als auch der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Wilhelm Keitel konnten den von ihnen unterzeichneten Waffenstillstand nicht allzu lange genießen. Die vier Siegermächte machten ihnen in Nürnberg den Prozess. Beide wurden verurteilt und 17 Monate später gehängt.

Im Juli 1945 kamen zuerst die Amerikaner und Briten, einen Monat später die Franzosen nach Berlin. Sie besetzten die ihnen zugeteilten Sektoren in der Stadt. Im Gegenzug räumten die Westalliierten Mecklenburg, Sachsen und Thüringen für die Rote Armee. Die Alliierten hatten sich im Februar des Jahres auf der Konferenz von Jalta über die Errichtung eines Alliierten Kontrollrats, die Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen und die gemeinsame Verwaltung Berlins geeinigt. Die Befugnisse der deutschen Regierungen, Verwaltungen oder Behörden der Länder, Städte und Gemeinden sollten laut Erklärung der Siegermächte „von jedem in seiner eigenen Besatzungszone und gemeinsam in allen Deutschland als Ganzes betreffenden Angelegenheiten“ ausgeübt werden.16

In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) war die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) zuständig. Die SMAD hatte die Befehlsgewalt und erließ Gesetze.

Mit dem Einmarsch der westlichen Alliierten in Berlin konstituierten sich dort der Alliierte Kontrollrat und die Alliierte Kommandantur als neue oberste Instanzen für Gesamtdeutschland und die nunmehr geteilte ehemalige Reichshauptstadt. Der Alliierte Kontrollrat mit Sitz in Berlin bestand aus den vier Oberkommandierenden der siegreichen Streitkräfte von Frankreich, Großbritannien, der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Er konnte nur einstimmig und nur über Angelegenheiten entscheiden, die Deutschland im Ganzen betrafen. Er entfaltete eine Gesetzgebungstätigkeit, die nicht nur der Beseitigung des Nationalsozialismus und der Bestrafung von Kriegsverbrechern galt, sondern auch der Bekämpfung der Alltagskriminalität. Die Verwaltung und damit auch die Tätigkeit der Justiz von Berlin im Ganzen wurden einer interalliierten Behörde, der Alliierten Kommandantur, überlassen. Auch sie bestand aus Vertretern der vier Siegermächte und unterstand unmittelbar dem Kontrollrat.

Die Rote Armee regiert Berlin

Am 28. April 1945 gab der Militärkommandant der Stadt Berlin Generaloberst Bersarin mit dem Befehl Nr. 1 bekannt, dass die gesamte administrative und politische Macht in Berlin auf ihn übergegangen sei.

Erst vier Tage später, am 2. Mai 1945, unterzeichnete der letzte deutsche Kampfkommandant Berlins, General Helmuth Weidling, in Tempelhof die Kapitulationsurkunde für die Reichshauptstadt. Weidling, der bereits zuvor die Kapitulationsbedingungen sondiert hatte, aber gemäß Hitlers Weisung nicht kapitulieren durfte, hatte in den Morgenstunden desselben Tages den Befehl zur Einstellung der Kampfhandlungen gegeben. Nach Hitlers Selbstmord sah er sich nicht mehr an dessen Durchhaltebefehle gebunden und wollte sich auch nicht mehr daran halten. Weidling gab in den Morgenstunden des 2. Mai 1945 den Befehl zur Einstellung der Kampfhandlungen. Sein Kapitulationsbefehl lautete: „Am 30. April 45 hat sich der Führer selbst entleibt und damit uns, die wir ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen […]. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Jeder, der jetzt noch im Kampf um Berlin fällt, bringt seine Opfer umsonst.“17

Weidling, der von Hitler infolge eines Missverständnisses erst kurz zuvor zum Tod durch Erschießen verurteilt worden war, war sofort nach Aufhebung des Urteils – gerade mal zehn Tage vor der Kapitulation – zum Kampfkommandanten bei der Schlacht um Berlin ernannt worden. Er kam nach der Kapitulation Berlins in ein russisches Gefangenenlager, wo er 1955 starb.

Bereits einige Tage vor der gesamtdeutschen Kapitulation befand sich Berlin also vollständig in der Gewalt der Roten Armee.

Kurz nach der Kapitulation machte sich die sowjetische Besatzungsmacht sofort daran, nicht nur die Versorgung der Bevölkerung zu sichern, sondern auch einen neuen Verwaltungsapparat aufzubauen. Die sowjetischen Verwalter wurden dabei von einer Gruppe kommunistischer Emigranten aus Moskau unterstützt. Die sogenannte Gruppe Ulbricht – benannt nach dem späteren Staatsratsvorsitzenden der DDR Walter Ulbricht – nahm am 2. Mai in Berlin ihre Tätigkeit auf. Mit dem Aufbau der Verwaltung ging es rasch voran, sodass schon am 8. Mai im Bezirksamt Charlottenburg eine Eheschließung registriert wurde, die nach den nationalsozialistischen Rassegesetzen – wegen „Blutsverschiedenheit“ – niemals möglich gewesen wäre.18

Befehl Nr. 1 Privatarchiv Reuß

Helmuth Weidling, ca. 1943 BArch, Bild 146-1983-028-05 / CC-BY-SA 3.0

Die sowjetische Verwaltung sorgte auch dafür, dass ab dem 14. Mai die ersten U-Bahn-Züge wieder verkehrten.19

Bereits am 19. Mai 1945 nahm der in Berlin von den Sowjets berufene Magistrat seine Tätigkeit auf. Die „Gruppe Ulbricht“ hatte die Zusammensetzung beschlossen. Oberbürgermeister wurde Dr. Arthur Werner, obwohl es Bedenken in der „Gruppe Ulbricht“ gab, Werner sei zu alt und eventuell „nicht mehr richtig im Kopf“. Walter Ulbricht selbst soll das egal gewesen sein, denn als starken Mann des Magistrats hatte er den Ersten Stellvertreter des Oberbürgermeisters vorgesehen, Karl Maron, einen linientreuen Kommunisten. Dem von den neuen Befehlshabern eingesetzten Magistrat gehörten schließlich, neben sechs kommunistischen Funktionären, je zwei Sozialdemokraten und Parteilose sowie sieben dem bürgerlichen Lager zuzurechnende Mitglieder an.20 Eine der aus heutiger Sicht kuriosen Maßnahmen der Siegermacht bestand unter anderem darin, dass am 20. Mai 1945 die Moskauer Zeit eingeführt wurde. Nach der wohl auch als Zeichen der Macht zu wertenden Maßnahme hatten sich alle Arbeiter und Ladeninhaber zu richten.21 Die Geschäfte wurden jetzt nicht, wie gewöhnlich, um neun Uhr, sondern bereits um sechs Uhr geöffnet.

Eine Rotarmistin regelt den Verkehr in den zerstörten Straßen Berlins (Mai 1945)

BArch, Bild Y 1-1484-1687-74

Generaloberst Bersarin, der bis zu seinem frühen Tod am 16. Juni 1945 – er starb bei einem Motorradunfall – die alleinige Befehlsgewalt in Berlin besaß, hatte schon Anfang Mai 1945 den Aufbau eines Gerichtswesens angeordnet. Dies geschah, um die zu erwartende Nachkriegskriminalität einzudämmen, die durch die sowjetische Militärgerichtsbarkeit alleine nicht zu bewältigen gewesen wäre. Er befahl: „Im Interesse der schnellen Wiederherstellung des normalen Lebens der Bevölkerung der Stadt Berlin, im Interesse des Kampfes gegen Verbrechen und öffentliche Ruhestörung, der Regulierung des Straßenverkehrs und des Schutzes der Selbstverwaltungsgebäude der Stadt Berlin, ist der Selbstverwaltung der Stadt Berlin vom Kommando der Roten Armee erlaubt, die Stadtpolizei, das Gericht und die Staatsanwaltschaft zu organisieren.“22

Die Etablierung eines funktionierenden Polizei- und Gerichtswesens war überaus notwendig, denn in der ausgebluteten, ausgehungerten und zerbombten Stadt wurde geplündert, geraubt und gemordet. Max Berger, der spätere Militäroberstaatsanwalt der DDR, schrieb dazu in seinen Erinnerungen:

„In diesen ersten Stunden und Tagen nach der Zerschlagung des Faschismus kam bei einem großen Teil der Bevölkerung der verheerende Einfluss der Naziideologie darin zum Ausdruck, dass Menschen, die noch einige Stunden zuvor im Keller um ihr Leben gebangt und gelobt hatten, jahrelang trocken Brot essen zu wollen, wenn nur der schreckliche Krieg ein Ende nähme, die Befreiung dazu benutzten, leerstehende Geschäfte und Wohnungen zu plündern und sich zu bereichern. Ein anderer Bevölkerungsteil, an der Spitze Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Antifaschisten, die aus dem KZ, aus Zuchthäusern und Gefängnissen zurückgekehrt waren, ging sofort, ohne nach Essen und Trinken und Entlohnung zu fragen, daran, mit Unterstützung durch die Kommandanten der Roten Armee wieder Ordnung in dieses Chaos zu bringen.“23

Ob Bergers weltanschaulich gefärbte Sicht der Dinge als allgemeingültig angesehen werden kann, erscheint eher zweifelhaft. Dennoch entspricht es den Tatsachen, dass schon unmittelbar nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs viele Menschen tatkräftig damit begannen, das Land und auch dessen Justiz wiederaufzubauen. Es handelte sich dabei selbstverständlich oft auch gerade um diejenigen, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten ausgegrenzt oder gar verfolgt worden waren und jetzt wieder konstruktiv tätig sein konnten. Nicht zu vergessen ist aber, dass die Aufbauhelfer auch mit höheren Lebensmittelrationen geködert wurden. Ein Zeitzeuge, der spätere Generalstaatsanwalt beim Kammergericht Hans Günther, der als Referendar von den Nationalsozialisten entlassen worden war, beschrieb diese Anfangszeit in pathetischen Worten:

„Am Anfang war alles wüst und leer. Dies war das Bild, das sich, wenige Stunden später, in den Bezirken der Innenstadt bot. Ein Bild des Chaos. Dennoch begann vor diesem Hintergrund, trotz aller Zerstörung und Verwüstung, das Neue; und auf eben diesen Trümmern und Scherben baute auch, unbegreiflich genug und fast aus dem Nichts, die Justiz wieder auf. […] [Die Justiz] sah sich vor eine kaum zu bewältigende Aufgabe gestellt; vor ein schier hoffnungsloses Unterfangen. Es gehörte damals viel Mut, sehr viel Tatkraft und Zuversicht dazu, einfach zu beginnen und irgendwo zuzupacken.“24

Neubeginn in der Justiz

Schon seit Kriegsbeginn 1939 war die Arbeit der Berliner Gerichte stark eingeschränkt gewesen. Mit der „Verordnung zur weiteren Anpassung der Strafrechtspflege an die Erfordernisse des totalen Krieges“ versuchten die Nationalsozialisten noch bis Ende April 1945, den normalen Gerichtsbetrieb notdürftig aufrechtzuerhalten. Trotz der Bombardierung Berlins und nicht mehr funktionierender öffentlicher Verkehrsmittel waren noch viele Richter und Staatsanwälte brav zu Fuß zu den Gerichtsgebäuden gegangen.25 Immer noch fanden dort ganz normale Gerichtsverfahren statt, obwohl jeder das Ende des Krieges und das Ende des Dritten Reiches im wahrsten Sinne des Wortes herannahen sah. Erst nachdem die Rote Armee Ende April 1945 die Stadt schließlich eingenommen hatte, wurden Ermittlungstätigkeit und Rechtsprechung gänzlich eingestellt. Damit hatte die Berliner Justiz aufgehört zu existieren. Die Kriminalität jedoch nicht. Im Gegenteil, in den Straßen herrschten anarchische Zustände. Es gab also schon unmittelbar nach Kriegsende wieder sehr viel zu tun. Man räumte nicht nur die Trümmer des „Tausendjährigen Reiches“ weg, sondern organisierte auch Polizei, Gerichte und Staatsanwaltschaften neu. Es galt, die rasant ansteigende Kriminalität schnell in den Griff zu bekommen.

Bereits am 18. Mai 1945 trafen sich im Gebäude des bisherigen Amtsgerichts Lichtenberg alle sowjetischen Militärkommandanten der Berliner Stadtbezirke mit den inzwischen von ihnen ernannten Staatsanwälten und Richtern sowie Generaloberst Bersarin. Auf dieser Tagung wurde die Marschroute zum Neuaufbau der Berliner Justiz vorgegeben. Die Richter und Staatsanwälte erhielten dabei weitgehend freie Hand sowohl bei der Organisation und Besetzung als auch bei der Wahl des Sitzes der Bezirksgerichte. Arbeitswilliges Personal gab es genug in der Stadt. Mit der Büroausstattung haperte es jedoch noch gewaltig. Sachbearbeiter, die über eine eigene Schreibmaschine verfügten, konnten ihre Einstellungschancen eklatant steigern. Um Richter oder Staatsanwalt zu werden, genügte es, glaubhaft zu versichern, kein Nazi gewesen zu sein. Fachliche Qualitäten waren unmittelbar nach Ende des Krieges erst einmal zweitrangig. Dennoch waren lediglich fünf der von den Militärkommandanten ernannten Richter keine Juristen. Max Berger, einer der Nichtjuristen, der allerdings vor 1933 einige Jahre lang als Rechtsbeistand vor den Berliner Zivilgerichten aufgetreten war, erinnerte sich:

„Am 5. Mai 1945 […] erhielt ich […] den Auftrag, im Bezirk Prenzlauer Berg den Aufbau der Staatsanwaltschaft und des Gerichts zu organisieren […]. Ich war zunächst sprachlos, denn ich hatte […] angenommen, dass Tribunale gebildet werden sollten, um Naziverbrecher und Plünderer abzuurteilen. […] Ich begann damit, dass ich in der Hosemannstraße ein gut erhaltenes Gebäude, das früher von faschistischen Organisationen benutzt worden war, beschlagnahmte und als Sitz für die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht bestimmte. Von früheren Geschäftsstellen der Nazipartei und anderer Naziorganisationen wurden Mobiliar, Schreibmaschinen und Schreibutensilien aller Art besorgt […]. Die erforderlichen Mitarbeiter meldeten sich auf einen Anschlag im Bezirksbürgermeisteramt hin: ein ehemaliger Amtsanwalt, mehrere Justizangestellte und ein alter Gewerkschafter, der als Strafrichter eingesetzt wurde. […] Am 25. Mai 1945 war[en] die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Prenzlauer Berg ordnungsgemäß eingerichtet und arbeitsbereit. Es bestand aus einer Verwaltungs-, einer Zivilprozess- und einer Strafprozessabteilung.“26

Durch den Befehl des Generalobersten Bersarin und den Einsatz der ernannten juristischen Aufbauhelfer sollte die bisherige Organisation entscheidend reformiert werden: Künftig sollte es nicht mehr die Zweiteilung Amts-/Landgerichte geben, sondern nur noch ein einziges Gericht in jedem der 20 Verwaltungsbezirke Berlins. Folgerichtig wurden diese neuen Gerichte auch als Bezirksgerichte bezeichnet. Sie nahmen Ende Mai 1945 ihre Tätigkeit auf und waren für alle Strafsachen, Zivilrechtsstreitigkeiten und Arbeitsgerichtsverfahren in erster Instanz zuständig. Besetzt waren sie mit einem Vorsitzenden und zwei Schöffen, wobei neben politisch unbelasteten Juristen auch Nichtjuristen wie etwa Arbeiter, Verfolgte des NS-Regimes und andere Antifaschisten eingesetzt wurden. Für alle Gerichte sollte es ein einziges Berufungs- und Beschwerdegericht – das „Stadtgericht“ – geben. Eine dritte Instanz – wie zuvor üblich – gab es vorerst nicht. Das neu getaufte „Stadtgericht“ entsprach daher in seiner Funktion dem früheren Kammergericht und wurde in der damaligen Neuen Friedrichstraße und heutigen Littenstraße in Berlin-Mitte untergebracht.

Das Kammergericht, das erstmals am 17. März 1468 urkundlich erwähnt worden war und damit das einzige deutsche Gericht ist, das auf eine derart lange Tradition zurückblicken kann, ist dank seiner Geschichte berühmt und hoch geschätzt. In der Funktion entspricht das Berliner Kammergericht den Oberlandesgerichten in der Bundesrepublik. Nur zweimal wurde es für kurze Zeit nicht als Kammergericht bezeichnet: 1849 hieß es kurzzeitig „Appellationsgericht“ und 1945 für fünf Monate „Stadtgericht“. Selbst die DDR hielt in ihrer vierzigjährigen Geschichte an der Bezeichnung „Kammergericht“ fest.

Grund für die Verlegung in ein anderes Gebäude war der Wille der sowjetischen Machthaber, das „Stadtgericht“ in ihrem Einflussbereich zu behalten. Die Pläne zur Aufteilung Berlins in vier Sektoren waren ja schon verabschiedet, und im Kreml ahnte man sicherlich, dass es nach Einzug der Westalliierten zu Auseinandersetzungen kommen würde. Justiz und Polizei konnten beim Poker um die Macht instrumentalisiert werden. Die Sowjets waren nicht gewillt, diese Machtbasis einfach so den Westalliierten zu überlassen. In ihrem Sektor würden sie – auch nach Aufteilung der Stadt – Einfluss auf jede dort ansässige Behörde haben, denn laut Erklärung der Siegermächte sollte die Verwaltung der jeweils „eigenen Besatzungszone“ unterstehen. Die Aufteilung der Stadt in Sektoren war zwar noch nicht vollzogen, aber längst beschlossene Sache, und darauf galt es politisch zu reagieren. Das alte Kammergerichtsgebäude in der Elßholzstraße war jedenfalls weitgehend unbeschädigt und Sitz des Bezirksgerichtes Schöneberg. Dort wäre der geeignete Standort für das größte Gericht Berlins gewesen.27 Nach Einzug der westlichen Alliierten wurde es Sitz des Alliierten Kontrollrates. All diese organisatorischen Belange waren bei der Zusammenkunft in Lichtenberg beschlossen worden. Als Richter und Staatsanwälte sollten nur zuverlässige Demokraten tätig sein. Hilde Benjamin, die spätere DDR-Justizministerin, schrieb:

„Es gehört zu meinen stärksten Erlebnissen, wie wir am 18. Mai durch das zerschossene, noch rauchende Berlin fuhren, um im Lichtenberger Amtsgericht an der denkwürdigen Sitzung teilzunehmen, in der durch den Vertreter des Generals Bersarin das neue Berliner Gerichtswesen konstituiert wurde. […] Ich weiß nicht, ob damals oder später überhaupt allen Beteiligten klargeworden ist, was es bedeutete, daß zwei Wochen nach der Kapitulation der Sieger dem Besiegten ein solches Vertrauen aussprach, daß er ihm unter eigener Verantwortung die Gerichtsbarkeit wieder übertrug.

Hilde Benjamin (Mitte) im Juni 1950

BArch, Bild 183-S98280 / Rudolph / CC-BY-SA 3.0

Die ersten Strafsachen, die in Steglitz verhandelt wurden, spiegelten die Lage jener Tage wider: Zwei Frauen, die entnervt durch die Schrecken des Krieges ihre Kinder getötet hatten und dann sich selbst das Leben nehmen wollten; einer der Marodeure der Kampftage, der sich mit falschen Vollmachten bereichern wollte; Jugendliche, die glaubten, ihre Raubzüge, die sie im letzten Kriegswinter unternommen hatten, fortsetzen zu können; Plünderer des Stubenrauchkrankenhauses, die durch keinen Aufruf zu bewegen gewesen waren, die in blinder Gier zusammengerafften Sachen, ärztliche Einrichtungsgegenstände, Betten, Verbandszeug, Medikamente, zurückzugeben.“28

Um der rapide ansteigenden Nachkriegskriminalität Herr zu werden, wurden die in Lichtenberg erteilten Aufgaben in einen engen Zeitrahmen gepresst. Der Aufbau der neuen Gerichtsorganisation war daher bereits zum 1. Juni 1945 abgeschlossen. Allerdings durften Strafsachen gegen Staatsangehörige der Sowjetrepubliken nicht vor deutschen Gerichten verhandelt werden.

Bis 1945 hatte es in Berlin zwölf Amtsgerichte gegeben: die Amtsgerichte Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Berlin-Mitte, Neukölln, Pankow, Schöneberg, Spandau, Steglitz, Tempelhof, Wedding und Weißensee. Nun waren 21 „Bezirksgerichte“ eingerichtet worden, obwohl Berlin eigentlich nur aus 20 Bezirken bestand. Friedenau, obwohl zu Schöneberg gehörend, hatte sein eigenes Gericht. Neu eingerichtet wurden also die Bezirksgerichte Friedenau, Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Reinickendorf, Tiergarten, Treptow, Wilmersdorf und Zehlendorf.

Die neue Bezeichnung „Bezirksgericht“ hielt sich allerdings nicht sehr lange. Bereits nach knapp drei Wochen wurde sie aus sehr profanen Gründen wieder abgeschafft. Es mangelte nämlich an Papier. Es hatte sich als äußerst lästig und zeitaufwendig erwiesen, die durchweg noch auf „Amtsgericht“ lautenden Vordrucke und Stempel umzuschreiben. Man beließ es also wieder bei der alten Bezeichnung. Die Amtsgerichte nahmen ihre Tätigkeit nicht nur im Umfang ihrer früheren Zuständigkeiten auf, sondern waren ausnahmslos für sämtliche Zivil- und Strafsachen zuständig. Sie taten dies ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwerts und ungeachtet des Charakters der einzelnen Delikte sowie der hierfür angedrohten Strafen. Sie konnten mithin sogar die Todesstrafe – meist für Mord – verhängen. Von deutschen Gerichten ausgesprochene Todesstrafen bedurften allerdings der alliierten Bestätigung. Neben Erschießungen und Erhängungen aufgrund von Militärgerichtsurteilen fanden in Berlin Hinrichtungen mit der Guillotine statt. Während die sowjetischen Kommandanten Erschießungen und die amerikanischen Befehlshaber Erhängungen bevorzugten, verurteilten deutsche Gerichte Delinquenten zum Tod durch die Guillotine.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit waren Morde nicht gerade selten. Ende November 1946 gab es beispielsweise innerhalb von 48 Stunden sechs Raubmorde.29

Zwischen August 1945 und Dezember 1946 wurden über 600 Anzeigen wegen Mordes erstattet. Ein Vielfaches dessen, was an Zahlen für die Zeit vor dem Krieg bekannt ist, wobei nicht vergessen werden darf, dass einige der Geschehnisse am Kriegsende erst jetzt aufgeklärt werden konnten.30

Die Höchstzahl der von westdeutschen Gerichten verhängten Todesurteile soll im Jahr 1948 erreicht worden sein – ungefähr 50 Fälle –, wobei die Vollstreckung aber meistens ausblieb. Der letzte Straftäter wurde in den Westzonen am 18. Februar 1949 in Tübingen hingerichtet. Es handelte sich dabei um den verurteilten Mörder Richard Schuh.

Am 23. Mai 1949 schaffte die Bundesrepublik Deutschland durch das Grundgesetz die Todesstrafe ab. Eine populäre Entscheidung war dies nicht, denn die überwiegende Mehrheit der Bürger sprach sich für die Beibehaltung der Todesstrafe aus. Die DDR verzichtete erst 1987 auf die Todesstrafe. Die Alliierten vollstreckten allerdings auch nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland noch Todesurteile, die letzten am 7. Juni 1951, als in Landsberg am Lech sieben deutsche Kriegsverbrecher gehängt wurden. In West-Berlin wurde die Todesstrafe offiziell erst am 20. Januar 1951 abgeschafft. Scharfrichtergehilfe war damals ein „Galgenvogel“ namens Gustav Völpel, genannt „Scharfrichter-Hannes“, von dem später noch die Rede sein wird.

Festzuhalten ist, dass es bis kurz vor der Wiedervereinigung 1990 nach alliiertem Recht in West-Berlin theoretisch noch die Todesstrafe gab. Bei besonders schweren Verstößen gegen das alliierte Kriegswaffenkontrollratsgesetz und bei Sabotage gegen Einrichtungen und Angehörige der Alliierten blieb die Gerichtsbarkeit der Alliierten in Kraft. Dort konnten Todesurteile weiterhin verhängt werden, in der Praxis wurden sie jedoch nie vollzogen.

Die sowjetische Militärjustiz vollstreckte Todesstrafen häufig, auch noch einige Jahre nach Gründung der DDR. Da die Urteile zumeist mit einer Deportation in die Sowjetunion verbunden waren, sind die in der Forschung kursierenden Zahlen sehr unterschiedlich. Für die Zeit von 1945 bis 1947 werden zwischen 700 und 1200 vollstreckte Todesurteile angenommen. Nicht erfasst bei diesen Zahlen sind die in sowjetischen Straflagern Gestorbenen. Am 26. Mai 1947 schaffte die UdSSR die Todesstrafe ab und wandelte entsprechende Urteile in lebenslängliche oder 25-jährige Haftstrafen um. Doch am 12. Januar 1950 führte das Land die Todesstrafe für „Vaterlandsverräter, Spione und Saboteure-Diversanten“ wieder ein. Nach Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 bis zu Stalins Tod 1953 sollen sowjetische Militärtribunale etwa 1000 Deutsche zum Tod verurteilt haben.31 Zwar waren die NS-Verbrechen inzwischen den deutschen Gerichten übertragen worden, aber Stalin wähnte überall Spione, und seine Vasallen agierten oft willkürlich. Schon ein Kontakt nach West-Berlin konnte zur Todesstrafe führen.

Hinrichtungen

Karl Kieling

Die erste von einem nichtalliierten Gericht ausgesprochene Todesstrafe im Nachkriegs-Berlin betraf den im Bezirk Friedenau wohnenden 56-jährigen Oberpostinspektor Karl Kieling, der noch Ende April 1945 einen Mann auf offener Straße erschoss. Kieling, der am 19. März 1889 in Halle an der Saale zur Welt gekommen war und seit geraumer Zeit in Berlin-Friedenau lebte, hatte vom Fenster seiner Wohnung aus ein Handgemenge zwischen einem Zivilisten und einem uniformierten NSDAP-Mitglied beobachtet. Als Amtsperson galt Kieling unabkömmlich und hatte Berlin, im Gegensatz zu vielen anderen, nicht verteidigen müssen. Er fühlte sich aber ob seines Amtes dennoch genötigt, etwas für seinen Parteifreund zu tun. Vergeblich versuchte seine Frau, mit der er wohl am Mittagstisch saß, ihn davon abzuhalten. In der späteren Anklageschrift heißt es: „Der Angeklagte war von seiner Wohnung aus auf den Vorfall aufmerksam geworden. Da er PG war und sah, daß ein Parteigenosse beteiligt war, eilte er auf die Straße um diesem zu helfen. Er steckte seine Pistole ein und lud sie auf dem Weg zu den Streitenden.“32

Kieling war einer der vielen Mitläufer, die Hitler zum Machterhalt dringend brauchte. Kurz nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, trat er am 1. April 1933 in die Partei ein, gehörte der Kreisleitung an und diente ihr in Friedenau als „Leiter des Reichsbundes der Deutschen Beamten“. Mit Kriegsbeginn erhielt er von seiner Partei auch eine Handfeuerwaffe (Walther PKK) übereignet. Diese Tatwaffe war nach der Tat spurlos verschwunden. Das Gericht sollte später ausführen, „er habe die Waffe von der Partei empfangen, um das Prestige der Partei zu wahren und in den Fällen, in denen ein Uniformträger in einen Streit verwickelt werde, einzugreifen“.33

Es war der 24. April 1945, und der Geschützlärm der sowjetischen Panzer war schon mehr als deutlich zu hören, als Kieling den Arbeiter Erich Werner vor seinem Haus aus nächster Nähe niederschoss. Dies geschah drei Tage vor dem Einmarsch der Roten Armee in Berlin-Friedenau.

Der 24. April war auch der Tag, an dem 15 mit Genickschüssen gerade exekutierte Leichen in einem Park in Moabit gefunden wurden. Dort, wo heute der Hauptbahnhof ist, waren in der Nacht zuvor 16 politische Gefangene des Moabiter Gefängnisses Lehrter Straße in den nahe gelegenen Park geführt und 15 von ihnen ermordet worden. Einer von ihnen überlebte mit einem Kopfschuss.

Kieling, der wahrscheinlich von diesen Vorkommnissen nichts wusste, war schon zum Ort des Geschehens unterwegs, als ein Schuss fiel. Laut Zeugenaussagen kam er mit weit aufgerissenen Augen und knallrotem Gesicht, die Pistole in der Hand, angerannt, als alles eigentlich schon vorbei war. Doch keiner konnte ihn mehr au alten.

Auf der Straße stritten sich der in Friedenau als Denunziant bekannte NSDAP-Zellenleiter Finke und der leicht angetrunkene Arbeiter Werner, der 1942 von Finke denunziert worden war, weil er unvorsichtigerweise geäußert hatte, der Krieg sei nicht mehr zu gewinnen. Zum damaligen Zeitpunkt waren derartige Äußerungen noch weniger gefährlich, denn die meisten glaubten noch fest an den Endsieg. Werner wurde deswegen „nur“ zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. In der Schlussphase des Krieges hätte das aber schon das Todesurteil wegen Defätismus bedeuten können.

Laut Gerichtsakten soll der Streit zwischen Werner und Finke an diesem Tag folgendermaßen begonnen haben: „Am 24. April 1945 […] traf Werner, der mit seiner Braut, der Zeugin Erna Buchmann, vor deren Wohnhaus, Friedenau Albertstr. 27 stand, gegen 14 Uhr den in Parteiuniform, umgeschnallt mit Pistole, vorübergehenden Finke und lud ihn mit höhnischem Tone ein, mit ihm Kaffee zu trinken. Finke lehnte diese Aufforderung ab; Werner rief ihm nach ‚alter Fatzke‘, während Finke sich mit den Worten ‚Heil Hitler‘ entfernte.“34 Zwischen den beiden Männern kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung, und Finke wurde durch einen Schuss leicht an der Hand verletzt. Es war eine blutende Fleischwunde, ein sogenannter Steckschuss ohne Verletzung der Knochen. Werner hatte die Schüsse aus fünf Schritten Entfernung mit den Worten abgefeuert: „Du entgehst mir nicht. Du hast zu viel[e] Menschen unglücklich gemacht.“35 Mehrere Zeuginnen hatten den Streit mitbekommen und griffen ein, um zu schlichten. Ganz anders als Kieling, der offenbar kurzen Prozess machen wollte. Als er mit der Waffe in der Hand auf die Gruppe zugerannt kam, riefen die Frauen ihm zu, dass die Sache erledigt sei und er nicht schießen solle, aber Kieling brüllte laut Anklageschrift: „Der Hund muss erledigt werden, er hat einen politischen Leiter angeschossen.“36

Finke hatte inzwischen die Waffe seines Kontrahenten Werner entwunden. Es bestand für Finke also keine Gefahr mehr. Beide standen sich ruhig gegenüber, als sie wohl erstaunt den offensichtlich wütend heranstürmenden Kieling sahen. Werner blieb regungslos, was Kieling jedoch nicht davon abhielt, ihm aus kurzem Abstand in den Bauch zu schießen. Er war bei Abgabe des Schusses etwa einen Meter von ihm entfernt. Die Kugel zerriss Werners Leber, und er starb wenig später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.37

Laut einer Zeugenaussage wollten die beiden anderen Protagonisten den Transport des Schwerverletzten ins Krankenhaus noch verhindern und meinten, dass der „Hund“ aufgehängt werden müsse. In den letzten Kriegstagen wäre das sicherlich kein Einzelfall gewesen. Erstaunlicherweise erklärte sich nach der Tötung Erich Werners, der der KPD nahegestanden haben soll, kein sowjetisches Militärtribunal für den Fall zuständig, um schnellen Prozess zu machen. Man verwies auf die deutsche Strafjustiz. Zuständig war das gerade erst neu entstandene Bezirksgericht Friedenau. Ernst Melsheimer, der später in der DDR Karriere als Generalstaatsanwalt machen sollte, war der zuständige Oberstaatsanwalt. Seit 4. Juni 1945 saß Kieling in Untersuchungshaft.

Die Sowjets waren zu diesem Zeitpunkt Alleinherrscher der Stadt, und grundsätzlich galten vorerst nur die Gesetze, die bereits vor Januar 1933 erlassen worden waren. Strittig war daher, welche Fassung des Gesetzes auf den Fall anzuwenden war. Seit 1941 lautete die Definition: „Mörder ist, wer –aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, – heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder – um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“ So heißt es noch heute. Die alte Fassung lautete „Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird, wenn er die Tödtung mit Überlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft.“ Dieser Unterschied sollte eine Rolle im Gerichtsverfahren spielen.

Am 27. Juni 1945, kurz vor dem Einzug der Amerikaner und Briten in die Berliner Westsektoren, wurde Kieling vom Amtsgericht Friedenau nach der alten Fassung des § 211 StGB angeklagt und zum Tod verurteilt. Laut Augenzeugen soll es ein fairer Prozess gewesen sein. Die dreistündige Hauptverhandlung fand öffentlich im überfüllten Großen Bürgersaal des Rathauses Friedenau statt, was wohl dem Mangel an geeigneten Gerichtssälen geschuldet war. Die Sympathien der Zuschauer waren klar verteilt, und die Emotionen kochten hoch, als der behandelnde Chefarzt des Krankenhauses aussagte, dass er von Werners Kontrahenten Finke aus dem Operationssaal geholt und aufgefordert worden war: „Operieren Sie den Mann so, dass er stirbt!“38

Kielings Anwalt hatte auf Putativnotwehr und Körperverletzung mit Todesfolge plädiert. Das Gericht folgte ihm jedoch nicht und ging von einer vorsätzlichen, überlegten Tötung aus, auf die – zu diesem Zeitpunkt – laut Gesetz nur die Todesstrafe folgen könne. Der Anwalt legte Berufung bei der zweiten und letzten Instanz, dem Stadtgericht Berlin, ein. Damit wird es kompliziert. Inzwischen hatten nämlich die Amerikaner in Berlin ihre Zone besetzt, und Kieling war Einwohner des amerikanischen Sektors. Er wurde ins amerikanische Gerichtsgefängnis in Lichterfelde gebracht, wo man sich weigerte, ihn zur Berufungsverhandlung ans Stadtgericht im sowjetischen Sektor zu überstellen. Dort bestätigte man das Urteil allerdings der Einfachheit halber auch ohne ihn. Nun waren die Amerikaner zuständig, für die § 211 StGB in der Fassung von 1941 galt, da er kein spezieller NS-Paragraf sei. Der amerikanische Stadtkommandant annullierte das vorhergehende Urteil jedenfalls mit den Worten: „You are directed that the judgement and the sentence heretofore imposed on Karl KIELING, the accused, be forthwith vacated and cancelled.“39

Das darauf folgende Urteil des neuen „Landgerichts II“ in Berlin-Zehlendorf erwähnte zwar, dass Kieling eventuell auch nach der alten Fassung des Gesetzes nicht zum Tod hätte verurteilt werden dürfen, aber entscheidend sei die neue Fassung des Gesetzes von 1941, und da war zu prüfen, ob „sonstige niedrige Beweggründe“ vorliegen würden. „Niedrige Beweggründe“ wollte das Gericht im Fall Kieling jedoch nicht sehen. Man argumentierte, Kieling sei so verbohrt gewesen, dass seine „ganz verkehrte moralische Wertung tatbestimmend war“, was noch kein niedriger Beweggrund sei, „weil er stur und verrannt der Ideologie der Nationalsozialistischen Partei folgend und ohne Erwägung über den unmittelbar bevorstehenden Fall des Systems zugänglich zu sein, das Parteiprestige über die Achtung vor dem Menschenleben setzte und an dem Beleidiger der ‚Parteiuniform‘ und ‚Verletzer des Parteigenossen‘ ein Exempel statuieren wollte“.40

Kein Mord also, sondern nur Totschlag – aus heutiger Sicht schwer nachzuvollziehen. Keine Todesstrafe und auch keine lebenslängliche Haft, denn Werner selbst hatte „Blut fließen lassen“ und war daher laut Gericht mitschuldig. Das Gericht bezog dies auf die von ihm zuvor verursachte Handverletzung seines Kontrahenten Finke. Von der unter amerikanischer Besatzungsherrschaft neu geschaffenen Instanz wurde Kieling daher nur zu acht Jahren verurteilt, was in der Stadt bei vielen Menschen für heftige Empörung sorgte.

Inzwischen hatten die Alliierten in zähen Verhandlungen die endgültige Spaltung der Berliner Justiz jedoch noch einmal aufgeschoben, denn die Sowjets gaben weitgehend nach. Man einigte sich auf einen einheitlichen dreistufigen Justizaufbau, wie er vor dem Krieg bestand. Das im sowjetischen Sektor – in der später so benannten Littenstraße – verbliebene Stadtgericht hieß nun wieder Kammergericht und war inzwischen die höchste Instanz in Berlin. Man zog dort nun den Fall an sich und hob das Urteil des Landgerichts II mit der Begründung auf, dass man dort das Mordmerkmal „niedriger Beweggrund“ vollkommen verkannt habe. Zudem seien dort zwei wichtige Zeuginnen nicht vernommen worden. Eine stand kurz vor der Entbindung, die andere war an Typhus erkrankt und wurde lediglich zu Hause, mit hohem Fieber, kurz vor der Überführung in ein Krankenhaus vernommen.41

Nach dieser schallenden Ohrfeige für das rangniedrigere Gericht wurde der Fall zur erneuten Verhandlung an das im westlichen Sektor liegende Kriminalgericht Moabit verwiesen, wo am 20. Februar 1946 erneut entschieden wurde. Die Zeuginnen bestätigten Kielings unnötiges und auch verbal aggressives Verhalten, das zur Tat führte. Keine Notwehr also, sondern Vergeltung eines bereits abgeschlossenen Angriffs. Diesmal kam das Gericht daher eindeutig zu dem Schluss, dass ein niedriger Beweggrund vorliege und damit das Merkmal für Mord eindeutig feststehe.

Das Kammergericht lehnte eine weitere Revision von Kielings Anwalt ab, Gnadengesuche wurden ebenfalls abschlägig beschieden. Karl Kieling starb am 21. August 1946 im Spandauer Gefängnis unter dem Schafott.42

Berthold Wehmeyer

Am 18. Februar 1949, also rund drei Monate, bevor am 23. Mai 1949 mit dem Grundgesetz die Todesstrafe abgeschafft wurde, fand auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die letzte Hinrichtung aufgrund eines deutschen Gerichtsurteils statt. Die letzte Hinrichtung in West-Berlin wurde dagegen am 11. Mai 1949, zwölf Tage vor Verkündung des Grundgesetzes, vollzogen. Dies widersprach dem am 8. Mai für die drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands verabschiedeten Grundgesetz, aber in West-Berlin blieb man unerbittlich und beharrte auf dem Vollzug des Todesurteils. Das Grundgesetz wurde nämlich erst am 12. Mai von den Westalliierten genehmigt und trat dann am 23. Mai 1949 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wurde in West-Berlin kein von einem deutschen Gericht zum Tode Verurteilter mehr hingerichtet. Der Magistrat berief sich auf das Grundgesetz und wandelte die bereits bestehenden Todesurteile in lebenslange Zuchthausstrafen um.

Opfer einer eher engstirnigen Anwendung der Gesetze wurde der bei seinem Tod 24-jährige Raubmörder Berthold Wehmeyer, der nach dem 23. Mai nicht mehr guillotiniert worden wäre. Angeblich soll es sich bei dem in diesem Fall eingesetzten Schafott um die Guillotine gehandelt haben, mit der schon Robespierre hingerichtet worden war und die als Kriegsbeute 1871 nach Berlin gekommen sein soll.43 Der Wahrheitsgehalt dieser Anekdote lässt sich nicht mehr ermitteln. Deutsche „Fallbeile“ gab es jedenfalls gleich nach dem Ende des Nationalsozialismus genügend. Derartige Tötungsinstrumente, mit denen viele Tausende Menschen enthauptet worden waren, fertigte die Gefängnisschlosserei Tegel. Hitler gab 1933 dort den Bau von mehr als 30 Guillotinen in Auftrag. Sie wurden – außer in Frankreich, wo es seit der Revolution eine ausreichende Anzahl dieser Tötungsmaschinen gab – vor allem in den besetzten Gebieten gebraucht, wo sie massenhaft zum Einsatz kamen.

Der gelernte Schlosser Berthold Wehmeyer, der durch die Umstände seines Todes einen zweifelhaften Ruhm erlangte, hatte zusammen mit seinem vier Jahre älteren Bekannten Hans Wagner, der wegen Beihilfe zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, eine ältere Frau aus Berlin-Weißensee bei der gemeinsamen Hamsterfahrt im Umland vergewaltigt und erwürgt. Wehmeyer und sein Kumpel versteckten die Leiche der Frau in einem Heuhaufen auf einem Feld bei Wusterhausen an der Dosse, wo sie am 28. April 1947 von einem Bauern gefunden wurde. Alles deutete auf eine „Hamsterfahrerin“ aus Berlin hin, die in der Prignitz Nahrungsmittel eintauschen wollte. Der Kehlkopf der Frau war gebrochen, doch gestorben war die Frau an dem Knebel in ihrem Mund. Sie war erstickt. Mordfälle wie dieser gehörten damals zum Alltag.44

Kurzzeitig war der mit seiner Mutter in Berlin-Wittenau lebende 24 -jährige Wehmeyer in den Wittenauer Heilstätten als Krankenpfleger tätig. Grund dafür, dass er nach nicht einmal einem Monat kündigte, waren seine Vorstrafen wegen Raubes und versuchten Mordes aus dem Jahr 1942, die er bei der Einstellung nicht erwähnt hatte. In seinem dortigen Personalbogen ist nachzulesen: „Das Bezirksamt Reinickendorf teilt telefonisch mit, dass der hier seit dem 17. 1. 47 beschäftigte Krankenpfleger Wehmeyer Berthold nach eingegangenem Strafregister-Auszug am 23. 4. 1942 vom Landgericht Berlin wegen schweren Raubes und versuchten Mordes als Volksschädling und Gewaltverbrecher verurteilt worden ist. Es ist W. anheim zu geben, selbst sofort zu kündigen, andernfalls muss er fristlos entlassen werden.“45

Da es Zeugen der Begegnung zwischen den beiden jungen Männern und der Toten gab, ermittelte die Kriminalpolizei recht schnell das Opfer und die mutmaßlichen Täter. Sie wurden umgehend festgenommen. Im Gegensatz zu ihnen, die erfolglos gehamstert hatten, konnte die 61-jährige Eva Kusserow 20 Kilogramm Kartoffeln ergattern, die Wehmeyer und Wagner nun erbeutet hatten. Ein aus heutiger Sicht recht armseliges Motiv, doch in jener Zeit herrschte Hunger. Kartoffeln bildeten den Hauptbestandteil der Nachkriegsernährung, und um die Kartoffel kreiste damals das Denken vieler Menschen.46

Wehmeyer sagte aus, dass er die Frau von hinten gepackt und gegen den Hals geschlagen habe. Angeblich sei er von seinem Mittäter Wagner dazu angestiftet worden. Danach habe er versucht, sie zu vergewaltigen. Das habe aber nicht so geklappt, weil er sich von seinem Mittäter gestört gefühlt habe, der schließlich statt seiner die röchelnde Frau vergewaltigt haben soll. Danach habe er ihr eine weißes Tuch in den Mund gesteckt, und sie hätten ihr die Nase zugehalten und sie geschlagen, bis kein Lebenszeichen mehr zu vernehmen war.

Der 28-jährige ehemalige Bäcker Wagner, der inzwischen als „Hilfsdesinfektor“ beim Gesundheitsamt Steglitz arbeitete, war laut eigener Aussage angeblich nur untätig dabeigestanden, während Wehmeyer die Tat ausführte, und habe dann geholfen, die Leiche fortzuschaffen, was er in einer späteren Aussage wiederum bestritt. Wehmeyers Tat habe ihn entsetzt, aber er habe Angst vor ihm gehabt. Zusammen mit seiner Gattin belastete er den verdächtigen Berthold Wehmeyer als Haupttäter schwer.

Delikat war dabei, dass der ledige Wehmeyer mit Wagners Ehefrau eine Affäre eingegangen war. Sie hatte angeblich ihren Mann verlassen wollen und die beiden miteinander bekannt gemacht. Sie habe ihre Sachen packen wollen und angeblich deswegen die beiden Männer am Tattag zum „Hamstern“ geschickt. Nach der Tat überlegte sie es sich wohl anders und hielt wieder zu ihrem Mann. Die beiden Täter beschuldigten sich also gegenseitig der Tat. Die Kriminalpolizei war unschlüssig. Wehmeyer verwickelte sich, im Gegensatz zu Wagner, in keine Widersprüche. Ein psychiatrisches Gutachten sollte den wahren Mörder ermitteln. Wehmeyer habe ein stark ausgeprägtes Sexualverlangen, hieß es im Gutachten. Seinem Mittäter wurde dagegen eine normale Sexualität attestiert. Die Richter konnten sich nicht vorstellen, dass er das viel ältere und damit weniger attraktive Opfer missbraucht haben soll, wo er doch mit einer jungen Frau verheiratet war. Das angebliche Verhältnis zwischen Wehmeyer und der Frau seines Mittäters spielte bei diesen Überlegungen anscheinend keine Rolle. Wehmeyer, der schon einschlägig aktenkundig war, sei eine „primitive, triebhaft handelnde, psychopathisch, egoistisch veranlagte Persönlichkeit“.47 Als 16-Jähriger hatte er eine Frau in der S-Bahn beraubt und sie aus dem Wagen zu stoßen versucht. Dafür war er zu neun Jahren Haft verurteilt worden, aber bereits 1944 auf freien Fuß gekommen.

Der Gutachter gab zu Protokoll: „Seine derzeitige Straftat ähnelt in jeder Weise derjenigen, durch welche er sich vor Jahren strafbar machte. Heute wie vordem war der Anlass zu seinem Vorgehen Egoismus und jetzt wie vor Jahren zeigt sich die alte Brutalität, dieselbe Gefühlskälte, die seinem Wesen eigen ist, welche seinem Vorgehen die Note gibt.“48 Der Gutachter sah entgegen Wehmeyers Aussagen eher ihn selbst als Anstifter als den älteren aber „infantilen“ Wagner, der leicht zu beeinflussen gewesen sein soll.

Damit war die Sache für Polizei und für das Gericht klar.

Am 5. Juli 1948 wurde Wehmeyer wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs zum Tode verurteilt. Im September 1948 kam er in Einzelhaft, da er einen Ausbruchversuch geplant hatte, aber von einem Zellengenossen verraten worden war.49 Der vom Vorwurf des Missbrauchs freigesprochene Wagner wurde, wie erwähnt, wegen Beihilfe zum Mord zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Laut Urteil sei Wehmeyer dem Wagner „körperlich und in seiner Entschlusskraft weit überlegen“ gewesen.

Die Revision wurde zurückgewiesen, ein Gnadengesuch vom Vorsitzenden Richter mit den dürren Worten „zur Befürwortung einer Begnadigung sehe ich keinen Anlass“ abgelehnt. Wehmeyers Mutter hatte am 27. November 1948 geschrieben: „Berthold hat auch die ganzen Jahre seit dem Tod meines Mannes, seitdem er Ende Oktober 1945 aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt ist, mir helfend zur Seite gestanden. Er war mein Ernährer nach dem Tode meines Mannes, der am 9. November 1945 gestorben ist. So schlecht wie man ihn also macht, ist er auch als Mensch nicht. […] Mein Sohn ist leicht beeinflussbar und ich bin überzeugt, dass er von Wagner beeinflusst worden ist und daß die schlechten Gedanken nicht von ihm herrühren. Andererseits ist mein Sohn sehr unbeholfen und es behindert ihn auch sein Sprachfehler, er stottert nämlich.“50

Auch die Alliierte Kommandantur lehnte sodann eine Begnadigung in englischer, russischer und französischer Sprache ab. So kam es schließlich zur Hinrichtung im Gefängnis in der Lehrter Straße. Der Scharfrichter wurde informiert, beim Bezirksbürgermeister wurden Lebensmittelkarten für die Henkersmahlzeit und für die an der Vollstreckung beteiligten Personen bestellt sowie 300 rote Plakate gedruckt. Sie dienten dazu, die vollstreckte Hinrichtung an ausgesuchten Litfaßsäulen der Stadt der Allgemeinheit bekannt zu geben. Wehmeyer schrieb einen Abschiedsbrief an seine Mutter: „Ich werde dich [sic!] liebe Mutter heute den letzten Brief schreiben. Wenn du diesen erhältst, bin ich schon bei Pappa.“51 In dem langen Brief schob er das Verbrechen auf seinen Mittäter. Vor allem das Sexualdelikt stritt er ab, gab aber zumindest zu, an dem Raubüberfall mit Todesfolge beteiligt gewesen zu sein.

Am 11. Mai um 6.30 Uhr wurde er in den Hinrichtungsraum im Zellengefängnis Lehrter Straße geführt. Laut Protokoll dauerte die gesamte Prozedur nur drei Minuten und fünf Sekunden. Scharfrichter war ein gewisser Horst Schwenk. Seine beiden Gehilfen hießen Gerhard Riethof und Rudi Hickmann. Angeblich trennte das Fallbeil den Kopf des Delinquenten nicht auf Anhieb vom Körper. Das war wohl auch ein sich wiederholendes Gerücht, das dem in jener Zeit medial umtriebigen Scharfrichtergehilfen Völpel und dem späteren Medienhype um seine Person zu verdanken ist. Im offiziellen Bericht über die Hinrichtung steht jedenfalls davon nichts.

Auch sein Mittäter hatte ein Gnadengesuch eingereicht, das wegen fehlender Einsicht in sein Verbrechen abgelehnt wurde. Nachdem er schließlich seine Haftstrafe abgesessen hatte, bedrohte er seine inzwischen von ihm geschiedene Frau und deren neuen Ehemann und musste wohl abermals einsitzen. Viele Jahre kämpfte er noch um seine Rehabilitation. 1986 erfolgte eine letzte Dienstaufsichtsbeschwerde, 1988 verlangte er noch mal Einsicht in seine Strafakte. Danach verliert sich seine Spur.

Nach der Hinrichtung Wehmeyers wurde die letzte Berliner Guillotine demontiert und vier Jahrzehnte im Keller der Untersuchungshaftanstalt Moabit verwahrt. Danach ging die Guillotine in den Besitz des Deutschen Historischen Museums über. Von dort wurde sie als Dauerleihgabe an das Strafvollzugsmuseum in Ludwigsburg weitergereicht, wo sie noch heute zu besichtigen ist. Bis zur Abschaffung der Todesstrafe fanden zwischen 1947 und 1949 im Berliner Zellengefängnis Lehrter Straße insgesamt zwölf Exekutionen statt. Vier davon waren vom Britischen Militärgericht angeordnet, acht erfolgten auf Anordnung des Landgerichts Berlin.52.

Exkurs: Die letzte Hinrichtung in der DDR: Dr. Werner Teske

In der DDR wurde die Todesstrafe erst Ende 1987 abgeschafft – laut Statistik des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR nach ungefähr 160 Hinrichtungen. Die Vollstreckungen wurden auch vor den Angehörigen oft vollständig geheim gehalten. Zahl und Art der Hinrichtungen sind daher erst nach der politischen Wende bekannt geworden.

Das letzte Opfer war der 1942 geborene MfS-Hauptmann Dr. Werner Teske. Er hatte zuvor an der Humboldt-Universität Finanzökonomie studiert und promovierte 1969. Eigentlich schwebte ihm eine wissenschaftliche Karriere vor, doch schon 1967 war er als IM „Tesla“ angeworben worden und arbeitete nach dem Rigorosum hauptamtlich an der Stasizentrale in Berlin–Lichtenberg.53 Teske wurde zum Agentenführer, der häufig im Westen war, wo er zum Beispiel bei der Fußballweltmeisterschaft 1974 und bei der Winterolympiade 1976 in Innsbruck für die Westdevisen der streng ausgewählten „Reisegruppe“ zuständig war und dies auch zu Unterschlagungen für die Familie nutzte. Teske hatte Eheprobleme, trank zu viel, war unzufrieden mit seinem Job – und in Österreich hatte es ihm gefallen.54

Laut Urteil war er als „operativer Offizier mit der Führung von in der Deutschen Demokratischen Republik und im kapitalistischen Ausland wirkenden Patrioten betraut“.55 Dann jedoch soll „zunehmende Oberflächlichkeit, Unehrlichkeit und Unlust zu mehreren dienstlichen Verfehlungen geführt“ und Teske „keine innere Bindung zum Staat der Arbeiter und Bauern gezeigt haben“.

Teske hatte sich darüber Gedanken gemacht, in den Westen zu flüchten und geheime Informationen mitzunehmen. Dafür hatte er Dokumente gesammelt. Mit Rücksicht auf seine Familie wagte er die Flucht dann aber doch nicht.

In der geheimen Urteilsbegründung hieß es: „In Vorbereitung der Fahnenflucht prägte er sich im Jahr 1977 zum Zwecke des Verrats an einen imperialistischen Geheimdienst von 18 Patrioten, die im kapitalistischen Ausland wohnhaft waren, die Namen, Altersangaben, Wohnanschriften, berufliche Tätigkeit und Arbeitsstellen fest in das Gedächtnis ein. Mit dem Verrat dieser Informationen wollte er seinen Bruch zum Ministerium für Staatssicherheit und zum sozialistischen Staat dokumentieren.“56 Weiter hieß es: „Der Angeklagte wird wegen vorbereiteter und vollendeter Spionage im besonders schweren Fell in Tateinheit mit vorbereiteter Fahnenflucht im schweren Fall […] zum Tode verurteilt. Die staatsbürgerlichen Rechte werden ihm für dauernd aberkannt.“

Rechtsstaatliche Ansprüche erfüllte das Urteil keineswegs. Es sollte wohl ein Exempel statuiert werden, denn kurz zuvor war es einem Kollegen Teskes gelungen, in den Westen zu flüchten.

Er sei an Herzversagen gestorben, erfuhr die Familie später aus der Sterbeurkunde.

Es war die letzte Hinrichtung in der DDR. Sie erfolgte am 26. Juni 1981 und geschah durch – wie es in der „geheimen Verschlusssache 02014“ in schönstem Behördendeutsch hieß – „unerwarteten Nahschuss in das Hinterhaupt“. Ort der Hinrichtung war die damalige Hausmeisterwohnung der Leipziger Strafvollzugsanstalt. Dorthin war Teske am frühen Morgen aus der Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen gebracht worden. Er solle verlegt werden, wurde dem Häftling mitgeteilt.57 Beim Betreten des extra dafür eingerichteten Hinrichtungsraums trat der letzte Henker der DDR – Hauptmann Hermann Lorenz – unvermittelt von hinten an den Verurteilten heran und gab ihm mit einer schallgeschützten Pistole einen Genickschuss. Kaum eine Minute zuvor hatte der Staatsanwalt dem wohl verdutzten Teske eröffnet: „Ihre Hinrichtung steht unmittelbar bevor“, denn „der Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik“, also Erich Honecker, habe davon abgesehen, ein Gnadenverfahren einzuleiten.58

Bereits im Dezember 1979 und im Juli 1980 waren ein Major der Stasi und ein ehemaliger Fregattenkapitän im Nachrichtendienst auf dieselbe Weise umgebracht worden.

Das Urteil gegen Teske wurde 1993 als rechtsstaatswidrig annulliert. 1998 wurden der Richter und der Staatsanwalt des Urteils zu vier Jahren Haft verurteilt.