9,99 €

Mehr erfahren.

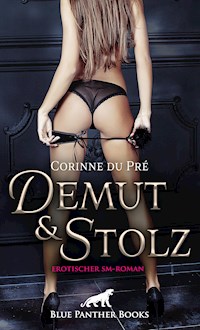

- Herausgeber: blue panther books

- Kategorie: Erotik

- Serie: Erotik Geschichten

- Sprache: Deutsch

Dieses E-Book entspricht ca. 148 Taschenbuchseiten ... »Englische Erziehung« - diese Bezeichnung steht für strenge Zucht unter Rohrstock und Peitsche. Diese Geschichten nehmen dich mit in diese Welt: Eine Chef/Sekretärin-Beziehung gestaltet sich schmerzvoll schön, ein attraktiver Mann kontaktiert eine gnadenlose Mistress, eine junge Frau muss einem Staatsanwalt zu Willen sein und eine Diebin wird hart bestraft. Hier zeigt sich die Gratwanderung zwischen Leid und Lust - mal amüsant, mal drastisch! Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum:

Englische Erziehung - gehasst und geliebt | Erotische SM-Geschichten

von Corinne du Pré

Corinne du Pré entdeckte ihre Affinität zu BDSM bereits in jungen Jahren. Früh begann sie auch, ihre Träume und Phantasien aufzuschreiben. Sie liebt SM-Rollenspiele, wobei sie den passiven Part bevorzugt, gelegentlich aber auch gern selbst aktiv wird. Im Laufe der Zeit wuchs ihr Interesse an Menschen mit gleicher oder ähnlicher Veranlagung, die sie kennenlernen und verstehen wollte. Basierend auf einer solchen Begegnung entstand ihr erster Roman »Verliebt, versohlt, versklavt«.

Lektorat: Jasmin Ferber

Originalausgabe

© 2023 by blue panther books, Hamburg

All rights reserved

Cover: © mrwed54 @ 123RF.com

Umschlaggestaltung: MT Design

ISBN 9783750779181

www.blue-panther-books.de

Die strafgeile Sekretärin

Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Corinne, bin von Beruf Krankenschwester und Mitglied eines Clubs namens »Deep Devotion«. Viele meiner Kontakte kamen im Zusammenhang mit Club-Events zustande. Eine wichtige Rolle spielte die regelmäßig stattfindende Veranstaltung »SM-Fans berichten«. Diese bot Mitgliedern und auch Gästen die Möglichkeit, ihre Erlebnisse zu schildern. Zur Klientel des Clubs, die zu einem großen Teil aus Juristen, Ärzten, Geistlichen, Ordensbrüdern und Nonnen bestand, gehörte auch Rechtsanwalt Ludwig Schultheiß. Auf seinen Wunsch hin stellte sich seine Sekretärin Sylvia Reitmeyer im Club vor. Sylvia, Anfang dreißig – eine hübsche und romantisch veranlagte Frau –, sprach erstmalig über ihre zuvor geheim gehaltene Passion. Weil ich Sylvias Vortrag mit einem portablen Gerät aufzeichnen durfte, konnte ich ihn später aufschreiben.

***

Sylvia berichtete:

Ich suchte eine neue Herausforderung. Nach zehntägigem Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik stand ich vor der Frage: Wie geht es nun weiter? Wegen eines Kreislaufkollapses aufgrund von Medikamentenmissbrauch war ich eingewiesen worden. Die Diagnose lautete »BPD« – das könnte der Name einer politischen Partei sein. Die Buchstaben stehen jedoch für »Borderline Personality Disorder«, was »emotionale Instabilität« bedeutet. Symptome dafür sind starke Gefühlsausbrüche, Wutanfälle, auch Schnitt- und Brandverletzungen, die man sich selbst zufügt – um nur einige zu nennen. Ich musste mir eingestehen, dass so ziemlich alles auf mich zutraf. Das Schneiden in die Unterarme und Verbrennen mit Zigarettenglut hatte ich schon als Vierzehnjährige angefangen. Etwa zur gleichen Zeit begann ich, mein Spiegelbild zu hassen. Ich fand mich hässlich, obwohl ich gesagt bekam, ich sei hübsch. Im Rahmen der Behandlung wurde versucht, mich zu stabilisieren und mir meine positiven Seiten bewusst zu machen: Freude an Sport, Kreativität, Musikalität und tänzerische Begabung.

Ich verließ das Krankenhaus mit neuem Mut und dem festen Vorsatz, mein Leben in den Griff zu bekommen. Das schloss die Auflage einer ambulanten Psychotherapie mit ein. Damals bewohnte ich eine geräumige Wohnung zusammen mit meiner Mutter. Sie bezog eine üppige Witwenrente, deshalb ging es ihr finanziell gut. Nach abgebrochenem Jurastudium hatte ich mich zunächst zur Notarfachangestellten ausbilden lassen, danach trat ich mehrere Stellungen an – ich hielt es aber nirgends lange aus. Für den Start meines neuen Lebens schaltete ich eine Anzeige in der Wochenendausgabe einer Tageszeitung, die ich folgendermaßen formulierte:

#####

Ich bin eine vielseitig einsetzbare Sekretärin,

32, 1,65, schlank, sympathisch und belastbar.

Ich suche eine neue Herausforderung und einen

Chef, der mich konsequent anleitet und führt.

#####

Unter mehreren Zuschriften befand sich die von Rechtsanwalt Ludwig Schultheiß, der eine neue Sekretärin für die telefonische Terminanbahnung und Schreibarbeiten benötigte. Die bisherige hatte gekündigt, den Grund dafür kannte ich nicht. Sein Brief gefiel mir, das Vorstellungsgespräch am folgenden Tag hinterließ bei mir – zweifellos auch bei ihm – einen sehr guten Eindruck und wir wurden uns ziemlich rasch einig. Was ihm wohl auch imponiert hatte, war, dass ich einige Wochen zuvor an einem Wettbewerb für Zehnfinger-Schnelltippen teilgenommen und diesen gewonnen hatte. Die Siegerurkunde gehörte zu meinen Bewerbungsunterlagen. Herr Schultheiß, ein gut aussehender Mann, den ich auf Anfang vierzig schätzte, bot mir ein gutes Gehalt an und wir vereinbarten eine dreimonatige Probezeit.

Der Kommunikationsstil meines neuen Chefs war gewöhnungsbedürftig. Seine Anweisungen erteilte er zumeist in einem geradezu unwirschen Tonfall. Das schüchterte mich anfänglich ein, aber zugleich faszinierte es mich auch. Endlich jemand, der mir zeigt, wo es langgeht, sagte ich zu mir in Gedanken.

An meinem vierten Arbeitstag bestätigte sich das eindrucksvoll. Aus dem Lautsprecher der Sprechanlage erklang nach der Mittagspause die Stimme meines Chefs: »Frau Reitmeyer, kommen Sie in mein Büro!«

Als ich vor seinem Schreibtisch stand, fragte er mich: »Warum führen Sie in den Terminübersichten manche Namen und Uhrzeiten in Rot auf? Ist das Ihre Lieblingsfarbe?«

Ich antwortete: »Sie wollten die Termine, die protokolliert werden müssen, markiert haben.«

»Aha. Soso. Na gut, das ist ja gar keine schlechte Idee. Aber diese Erläuterung hätte ich gerne früher bekommen.«

»Ja, natürlich, Herr Schultheiß. Ich bitte um Entschuldigung.«

Er fuhr dann fort: »Wissen Sie, wie spät es ist?«

»Ja, gleich halb vier.«

»Ich hatte Sie angewiesen, mir täglich um fünfzehn Uhr eine Tasse Kaffee zu servieren.«

»O je, ich habe es vergessen, bitte verzeihen Sie mir!« Ich suchte nach Worten, um das Versäumnis zu begründen, doch mir fiel nichts ein.

In scharfem Befehlston herrschte mein Chef mich an: »Na, was ist denn, stehen Sie nicht rum, bewegen Sie Ihren Allerwertesten in die Küche und brauen Sie mir meinen Kaffee! Los, hopp, hopp, hopp, mal ein bisschen fix jetzt!«

»Ja, Herr Schultheiß.«

Die nächsten Tage verliefen ohne besondere Vorkommnisse und Herr Schultheiß und ich hatten Gelegenheit, uns aneinander zu gewöhnen. Die Arbeit war kaum anstrengend, alles ging mir leicht von der Hand, ich hatte vorwiegend Briefe nach aufgezeichnetem Audiodiktat zu schreiben. Tippen musste ich allerdings auf einer elektrischen Schreibmaschine, was erhöhte Konzentration erforderte. Ein Computer stand mir zwar zur Verfügung, aber ich durfte ihn nicht zum Briefeschreiben benutzen. Das war kein Problem für mich, ich schätzte diese Order sogar als originelle Marotte meines Chefs. Außerdem gefiel es mir gut, dass ich oft Komplimente von Klienten bekam, die mich hübsch fanden und meinen Chef zu seiner neuen Sekretärin beglückwünschten. Ich hörte das gerne, konnte es aber immer nur für kurze Zeit glauben. Meine Überzeugung, hässlich zu sein, saß tiefer.

Am ersten Tag der dritten Woche kam Herr Schultheiß mit merkwürdig starrem Gesichtsausdruck aus seinem Büro. Er trat vor meinen Schreibtisch, legte einen von mir getippten Brief darauf, wies auf eine bestimmte Stelle und fragte mich: »Sehen Sie das hier?«

»Was, bitte?«

»Das ist ein Rechtschreibfehler. Zudem weist dieser Brief zwei Stilbrüche auf. Ich hatte es Ihrer Kreativität überlassen, wie Sie den Briefanfang und die Schlussformel gestalten wollten. Aber da schreiben Sie doch tatsächlich nach der Anrede: Indem ich mich auf Ihre freundliche Mitteilung vom … beziehe, möchte ich Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf folgende Punkte lenken – und so weiter. Und Sie schließen mit: Stets zu Ihren Diensten, mit vorzüglicher Hochachtung, folgt Unterschrift. Was sind denn das für antiquierte und gestelzte Formulierungen?! So schreibt heutzutage kein Mensch mehr. Und statt Mediation schreiben Sie Meditation!«

»Oh, das tut mir leid!«

»Es ist nicht das erste Mal, dass mir so was auffällt, Frau Reitmeyer. Ich habe Ihnen das bisher durchgehen lassen, weil es die ersten Wochen Ihrer Probezeit waren. Aber so kann das keinesfalls weitergehen, das fällt schließlich auf mich zurück. Ist Ihnen klar, welches Licht solche Briefe auf meine Kanzlei werfen?«

Mir fiel keine passende Antwort ein, ich spürte, dass ich rot wurde, deshalb senkte ich verlegen den Blick und schwieg. Seit zwei Wochen war mein Chef also bereits unzufrieden mit meiner Leistung, aber er hatte es bisher nicht für nötig gehalten, mich darauf anzusprechen. Dennoch entschuldigte ich sofort sein Verhalten in Gedanken; ich nahm an, dass es ihm peinlich gewesen war, mich auf etwas so Unangenehmes hinzuweisen.

»Schreiben Sie den Brief neu!«, ordnete er in resolutem Tonfall an. »Ach so, ja, und Sie beginnen mit Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom … teile ich Ihnen mit, und am Schluss heißt es mit freundlichem Gruß. Verstanden?«

»Ja, Herr Schultheiß.«

Ich machte mich sofort an die Arbeit, war aber so durcheinander, dass mir erneut Fehler unterliefen. Erst beim dritten Anlauf bekam ich den Brief fehlerfrei hin.

Nach Dienstschluss auf dem Heimweg während der Bahnfahrt fühlte ich mich deprimiert. Ich hatte den Job mit so viel Elan angefangen, ich hatte mich bei Herrn Schultheiß wohlgefühlt, nicht zuletzt deshalb, weil ich ihn sympathisch fand. Sein autoritärer Tonfall hatte mich zwar zunächst erschreckt, aber zugleich auf ungewohnte Weise angeregt. Daraus schloss ich, dass er mich mochte, seine Zuneigung zu mir aber hinter herrischem Verhalten zu verbergen suchte. Ich nahm mir vor, so bald wie möglich ein klärendes Gespräch mit ihm zu führen.

Am nächsten Tag gab es neue Vorwürfe: »Ihr Gesprächsstil am Telefon gefällt mir ganz und gar nicht!«, sagte mein Chef. »Sie reden wie eine Maschine, wie jemand aus Twilight Zone. Sie sagen inhaltlich leere Sprüche auf. Meinen Sie nicht, dass meine Klienten etwas mehr von meiner Sekretärin erwarten können? Schließlich vermitteln Sie ihnen den ersten Eindruck von meiner Kanzlei. Sie dürften wissen, dass der von entscheidender Bedeutung ist. Ich erwarte Sie nach Dienstschluss in meinem Büro.«

Meine Reaktion auf diese Kritik war zwiespältig. Einerseits war ich zerknirscht, weil ich Herrn Schultheiß offenbar überhaupt nichts recht machen konnte. Andererseits spürte ich ein Kribbeln in meinem Unterleib, das ich zunächst gar nicht einordnen konnte.

Als ich dann betreten vor seinem Schreibtisch stand, musterte er mich mit einem prüfenden, aber zugleich wohlwollenden Blick. Zu meiner Überraschung forderte er mich in väterlich-freundlichem Ton auf, über die Probleme zu sprechen, die ich seiner Meinung nach hatte. »Sie sind eine sehr attraktive und bestimmt auch vielseitig begabte Frau«, sagte er. »Aber Sie zeigen starke Stimmungsschwankungen. Sie sind fahrig und kompliziert.«

»Ja, Herr Schultheiß, da haben Sie recht, das ist so. Ich bin deswegen auch in psychologischer Behandlung.«

»Das finde ich gut«, sagte er. »Auch, dass Sie sich so offen dazu bekennen. Was ich gerne wüsste: Wie kommen diese Narben auf Ihre Unterarme? Wenn Sie kurzärmelige Blusen tragen, sind die gut zu sehen. Es könnte sein, dass sie auch dem ein oder anderen Klienten auffallen.«

»Muss ich Ihnen das sagen?«

»Sie dürfen mir das sagen.«

»Ich habe mich selbst verletzt. Ich habe auch Zigaretten auf mir ausgedrückt.«

»Wo?«, wollte Herr Schultheiß wissen.

»Auf den Oberschenkeln. Aber sehr selten. Es ist jetzt so gut wie nichts mehr davon zu sehen. Und seit ich in Therapie bin, ist das kein einziges Mal mehr vorgekommen. Ich hasse mich dafür, dass ich so was Idiotisches gemacht habe.«

»Das heißt, Sie haben das überwunden?«

»Manchmal überkommt es mich noch. Aber bis jetzt habe ich mich beherrschen können. Mit äußerster Willenskraft.«

Mein Chef fragte mich dann: »Machen Sie das – also das Schneiden und Verbrennen – weil Sie Ihren seelischen Schmerz in körperlichen verwandeln wollen?«

»Das kann gut sein, Herr Schultheiß! Das hat der Psychologe auch gesagt.«

»Gut, Frau Reitmeyer. Ich freue mich, dass Sie so ehrlich sind. Das zeigt mir, dass Sie Vertrauen zu mir haben. Bitte versuchen Sie doch, künftig etwas aufgeschlossener und lockerer zu sein! Das würde sicher Ihren Schreibkünsten zugutekommen. Und ich würde mir wünschen, dass Sie mir gegenüber weniger zurückhaltend wären. Gut, ich bin Ihr Arbeitgeber, und wir stehen in einer professionellen Beziehung zueinander. Dennoch sollten Sie sich nicht scheuen, auch weiterhin Ihre Probleme mit mir zu besprechen.«

»Ja, sehr gerne, Herr Schultheiß! Aber Sie strahlen eine solche Strenge aus! Das macht mich unsicher. Ich weiß oft nicht, wie ich mich verhalten soll.«

Seine Antwort bestand in einem warmherzigen Lächeln, das ich bislang nicht von ihm kannte. Und sein Tonfall war überhaupt nicht mehr streng, als er zu mir sagte: »Ab sofort erwarte ich von Ihnen, dass Sie weniger schüchtern sind!«

»Ja, Herr Schultheiß!«

»Das war’s für heute, Frau Reitmeyer. Denken Sie in Ruhe über das nach, was ich Ihnen gesagt habe. Am besten gleich auf dem Heimweg. Aber gehen Sie zu Fuß, fahren Sie nicht mit der Straßenbahn, dann können Sie besser denken. Wissen Sie, ich gehe auch oft zu Fuß, dabei kommen mir meistens die besten Ideen.«

»Mache ich, Herr Schultheiß.«

Auf dem Weg nach Hause stand ich ganz unter dem Eindruck des Gespräches. Nie zuvor hatte ein Mensch mich in solcher Weise persönlich angesprochen und so deutlich spüren lassen, dass er sich für mich interessierte. Ich empfand ein euphorisches Glücksgefühl. Es war nicht zu vergleichen mit der Situation in der Nervenklinik, wo es auch persönliche Gespräche mit Pflegern und Therapeuten gegeben hatte. Doch das hatte nichts mit einer echten Anteilnahme an meinem Leben zu tun. Es war Routine – man spulte ausgeleierte Floskeln ab.

Ich nahm eine Abkürzung durch den Lindenpark. Obwohl ich den Weg gut kannte, hatte ich das Gefühl, als ginge ich ihn zum ersten Mal. Doch weil ich ja die Erlaubnis von meinem Chef dazu hatte, sogar den Befehl bekommen hatte, war es so, als ginge er neben mir her und hätte seinen Arm um mich gelegt. Deshalb fühlte ich mich gar nicht allein.

***

Am nächsten Tag unterliefen mir wieder mehrere Orthografiefehler beim Schreiben und ich beging erneut »Stilbrüche«. Als hätte das vertrauliche Gespräch tags zuvor gar nicht stattgefunden, war Herr Schultheiß nun wieder voll und ganz der strenge Chef. In äußerst autoritärem Ton maßregelte er mich: »Himmelherrgott, Frau Reitmeyer, in welchem Wolkenkuckucksheim befinden Sie sich eigentlich, wenn Sie tippen? Was, zum Teufel, ist denn bloß los mit Ihnen? Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass es Ihnen ganz erheblich an Zucht und Disziplin mangelt!«

Meine Antwort bestand in heftigem Erröten und betretenem Schweigen.

»Kommen Sie in der Mittagspause in mein Büro und bringen Sie den vermasselten Brief mit!«

»Ja, Herr Schultheiß.«

Als ich dann mit dem Brief in der Hand vor seinem Schreibtisch stand, befahl er mir: »Schließen Sie die Tür! Dann treten Sie dort hinter den Stuhl! Legen Sie den Brief auf die Sitzfläche!«

Ich tat es.

»Und jetzt beugen Sie sich über die Stuhllehne! Stützen Sie sich mit den Händen links und rechts neben dem Brief ab und neigen Sie den Oberkörper so tief, dass Sie den Brief gut lesen können!«

Wieder gehorchte ich.

Er trat dann hinter mich und wies mich an: »Jetzt lesen Sie den Brief laut und langsam vor!«

Ich las: »Sehr geehrter Herr Klemmer, indem ich mich auf Ihr freundliches …«

Klatsch. Mein Chef hatte mir mit der flachen Hand kräftig auf den Hintern geschlagen, was mich scharf die Luft durch die Zähne ziehen ließ. Doch sonst gab ich keinen Laut von mir. Seltsam fand ich, dass ich kaum überrascht war.

»Weiterlesen!«, befahl Herr Schultheiß.

Ich las mechanisch weiter, ohne vom Inhalt des Briefes auch nur das Geringste zu erfassen. Es ging dann etwa zehn Minuten so weiter. Ich las laut den Brief vor, und alle zwei bis drei Sekunden klatschte die Hand meines Chefs mit voller Wucht auf meine Pobacken, immer abwechselnd links und rechts. Es schmerzte höllisch, denn ich trug unter einem dünnen, engen Baumwollrock nur einen String. Doch ich schaffte es, nicht laut aufzukreischen – wonach mir der Sinn gestanden hätte. Ich reagierte auf jeden Hieb mit kurzem Unterbrechen des Vorlesens und einem heftigen Atemausstoß. Dann machte ich weiter. Nachdem ich den Brief fünfmal runtergebetet hatte, war es vorbei und ich erhielt den Befehl: »Kommen Sie hoch!«

Ich richtete mich auf, stand dann da und starrte ins Leere. Außer meinem glutheißen Po drang nichts in mein Bewusstsein.

»Sie tippen den Brief noch einmal und zeigen ihn mir dann!«, lautete barsch der nächste Befehl.

»Ja, Herr Schultheiß!«

Ich ging in den Waschraum und ordnete mein Haar, das in wirren Strähnen vor meinem Gesicht hing. Hierauf kühlte ich meine stark geröteten und erhitzten Wangen mit Wasser. Dann begab ich mich auf meinen Platz und tippte den Brief neu. Als ich dann wieder das Büro meines Chefs betrat, behandelte er mich wie Luft. Er sah nicht auf, sondern blickte konzentriert auf ein Schriftstück. Ich legte den Brief wortlos auf seinen Schreibtisch, verließ das Büro und setzte mich wieder an meinen Tisch, wobei mein schmerzender Hintern mich deutlich an das Vorgefallene erinnerte. Ich atmete einige Male durch und versuchte, wieder in ein seelisches Gleichgewicht zu kommen. Zunächst war ich heilfroh, dass Herr Schultheiß mich nicht rausgeschmissen hatte, was er ja während der Probezeit ohne Weiteres hätte tun können. Stattdessen hatte ich ausgiebig und kräftig den Po versohlt bekommen. Und ich hatte das als selbstverständliche Konsequenz meiner Nachlässigkeit akzeptiert. Ich fühlte mich erleichtert. Mehr noch – mein heiß gedroschener Hintern verursachte eine Erregung, die mir nicht unbekannt war, die ich aber in solcher Intensität zuvor noch nicht gespürt hatte. Und noch etwas war zum ersten Mal geschehen: Mein Chef war aus sich herausgegangen, er hatte echtes Gefühl gezeigt. Dass er später so tat, als sei nichts gewesen, konnte nur bedeuten, dass es ihm im Nachhinein peinlich war.

Als ich an diesem Abend zu Bett ging, hatte ich mich über das Erlebnis im Büro immer noch nicht beruhigt. Ich war derartig aufgegeilt, dass ich masturbieren musste. Ich beschwor dabei eine Vision herauf, inspiriert durch eine Szene in einem historischen Film, den ich vor Jahren gesehen hatte: Eine junge Frau ist mit einem Plantagenbesitzer verheiratet und Herrin über ihre Sklaven. Sie ist unbefriedigt, deshalb lässt sie sich auf ein Techtelmechtel mit einem hübschen Jüngling ein. Bei einem heimlichen Treffen auf einer Waldlichtung erzählt sie ihm, sie habe geträumt, selbst eine Sklavin zu sein; sie sei geflohen, wieder eingefangen und zur Strafe von einem sadistischen Aufseher durchgepeitscht worden. Sie bittet ihren Geliebten, diesen Traum mit ihr zu realisieren, er soll die Rolle des Sklavenaufsehers übernehmen und sie züchtigen. Er befiehlt ihr, sich nackt auszuziehen, dann fesselt er sie an einen Baum und zieht ihr zwanzig Hiebe mit einer Reitpeitsche über. Diese Sequenz hatte mich in geradezu erschreckender Weise aufgeregt. In meiner Masturbationsfantasie war ich die Sklavin und mein Chef der Aufseher, was einen Orgasmus auslöste, den ich in solcher Heftigkeit beim Masturbieren noch nicht gehabt hatte. Mit dem brennenden Wunsch, das Fantasierte möglichst bald tatsächlich mit meinem Chef zu erleben, schlief ich schließlich ein.

***

Am folgenden Tag gab Herr Schultheiß sich wieder sehr zurückhaltend. Gerade das reizte mich, ihn zu provozieren. Schon in den ersten Brief, den ich zu schreiben hatte, baute ich Fehler ein. Als mein Chef dann zu mir kam und den Brief auf meinen Tisch legte, ahnte ich, was folgen würde: eine erneute Bestrafung. »Ich erwarte Sie in der Mittagspause in meinem Büro!« – mit diesem Befehl rechnete ich fest. Doch der kam nicht. Stattdessen fragte mich mein Chef: »Haben Sie heute Abend schon etwas vor?«

»Warum?«, fragte ich zurück.

»Ich möchte, dass wir uns einmal privat treffen. Zu einem Gespräch, das hier in der Kanzlei fehl am Platze wäre.«

»Gerne, Herr Schultheiß! Ich habe heute Abend nichts vor.«

»Kennen Sie das italienische Eiscafé ›Serva Padrona‹? Es ist nicht weit von hier, etwa fünfzig Meter auf der anderen Straßenseite in Richtung Lindenpark.«

»Ich bin schon ein paarmal dran vorbeigegangen, war aber noch nie drin«, antwortete ich.

»Sagen wir, kurz nach Dienstschluss dort, um Viertel nach fünf?«

»In Ordnung, Herr Schultheiß!«

Mit einem Gefühl gespannter Erwartung begab ich mich zum vereinbarten Treffpunkt. Was wollte mein Chef mit mir besprechen? Und was passierte da gefühlsmäßig mit mir? Irgendetwas war anders geworden – von jetzt auf gleich. Ich ahnte, dass dieses andere eine Weichenstellung bedeutete, dass es Konsequenzen für meine Zukunft haben würde. Aber vielleicht war das ja die Antwort auf meinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung.

Herr Schultheiß erschien pünktlich, und wir nahmen in einer Nische des Cafés an einem Tisch Platz.

»Vielleicht sollten wir das förmliche ›Sie‹ mal beiseitelassen«, eröffnete Herr Schultheiß das Gespräch.

»Sehr gerne!«, gab ich zurück.

»Also, ich heiße Ludwig.«

»Weiß ich doch. Ich bin Sylvia.«

»Weiß ich doch auch! Aber das ›Du‹ gilt nur außerhalb der Dienstzeit und unter vier Augen. In der Kanzlei grundsätzlich ›Sie‹, egal ob jemand zuhört oder nicht. Darauf muss ich mich verlassen können!«

»Das können Sie, Herr … äh – das kannst du, Ludwig!«

»Schön, Sylvia!«

Wir bestellten beide heiße Schokolade mit Sahne, dann fragte ich ihn: »Bist du mir böse wegen der Rechtschreibfehler und Stilbrüche?«

»Gestern war ich es tatsächlich, Sylvia. Aber die heutigen Fehler hast du absichtlich gemacht. Das war leicht zu durchschauen. Also, dann reden wir jetzt mal Klartext. Ich finde, dass du eine tolle Frau bist, sehr hübsch und mit sehr schöner Figur!«

»Danke, Ludwig!« Wieder wurde ich rot.

»Und ich mag dich sehr gerne, nicht nur wegen deines Aussehens«, fuhr er fort. »Ich habe mich bemüht, dich das nicht merken zu lassen, denn so etwas kann einer beruflichen Zusammenarbeit sehr im Wege stehen.«

»Ist mir klar«, sagte ich. »Aber was ich allzu gern wüsste: Hast du deiner früheren Sekretärin auch den Hintern versohlt?«

»Nein.«

»Hat sie nie Fehler gemacht?«

»Doch. Und mehr als du. Sie musste jeden Brief mehrmals schreiben. Deshalb haben wir uns einvernehmlich getrennt. Bei dir wusste ich sofort, dass du auf eine körperliche Züchtigung gut ansprichst. Und damit habe ich ja wohl recht gehabt, oder?«

»Ich glaube schon«, sagte ich mit gesenktem Blick. Wieder spürte ich, dass ich rot wurde. »Und wieso wusstest du das?«

»Ich bin dominant veranlagt«, erklärte er. »Ich gehöre einem SM-Club an. Und ich habe jahrelang mit einer Frau in einer entsprechenden Beziehung gelebt. Sie passiv, und ich in der aktiven Rolle.«

»Warum jetzt nicht mehr?«, wollte ich wissen.

»Weil sie sich immer mehr zum Extremen hin entwickelte. Und immer weniger zwischen Spiel und Realität unterscheiden konnte. Es war richtig, dass wir uns getrennt haben. Du musst wissen, dass ich alles Extreme ablehne, und ich hasse Übertreibungen. Das gilt nicht nur für SM, sondern auf jedem Gebiet. Und bei dir war der Hang zum Masochismus nicht schwer zu erkennen. Ich glaube auch, dass ich mit der Zeit ein Gespür dafür entwickelt habe. Man sendet unbewusst Signale aus, mit den Augen und mit dem Körper. Das machst du auch, ohne es überhaupt zu merken. Außerdem hast du dich in deinem Zeitungsinserat bereits verraten. Mit dem, was zwischen den Zeilen herauszulesen war.«

»Und wenn du das bei jemandem erkennst, also, dass zum Beispiel eine Frau masochistisch ist, dann kommst du gleich zur Sache?«

»Nein, Sylvia, normalerweise nicht. Gut, bei dir war es anders, weil ich dich mag. Und du hast ja mitgespielt.«

»Stimmt«, gab ich zu. »Was magst du an mir? Bitte sage es mir ausführlich, du ahnst nicht, was es mir bedeutet!«