Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Piedrasanta

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Durante siglos, un niño como yo, nacido en una comunidad indígena en el occidente de Guatemala, sabía lo que sería cuando creciera… un campesino como su padre. Crecí aprendiendo sobre mi entorno a través de los mitos y tradiciones orales de mi pueblo, Jacaltenango. Una noche, durante la soledad forzada de la pandemia de Covid-19, no pude dormir pensando en el futuro de mis tres hijos y en cómo me había convertido, no en un campesino, sino en un antropólogo y profesor de la Universidad de California. Cuando tenía siete años comenzó para mí, un futuro diferente. Las hermanas Maryknoll llegaron a la aldea donde vivían mis padres, muy cerca de la frontera mexicana. Anunciaron que estaban buscando niños indígenas para asistir a un internado que ellos crearon en la cabecera municipal de Jacaltenango. En esa escuela mi vida cambió para siempre, pues comencé a vivir entre dos mundos. Este libro de memorias detalla esta increíble trayectoria de un niño maya en la búsqueda de un mejor futuro por medio de la educación. Es una historia de sueños y metas que ha unificado mis dos mundos, mi mundo Maya y el mundo occidental. Espero que mi historia sea de inspiración a otros soñadores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

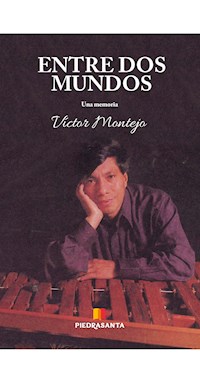

Entre dos mundos

Una memoria

Víctor Montejo

Primera edición 2021

Cuidado de la edición

Alfonso Guido

Diseño de interiores y portada

José Javier Pinto Gaitán

Coordinación gráfica

Michelle Orozco Blanco

Gerente de producción editorial

Daniel Esteban Caciá

Directora

Irene Piedrasanta

Sobre la obra:

© 2021 Víctor Montejo

© 2021 Editorial Piedrasanta

5.a calle 7-55 zona 1 Guatemala ciudad

PBX: (592) 2422-7676

ISBN impreso 978-9929-562-51-6

ISBN digital 978-9929-562-58-5

www.piedrasanta.com

EditorialPiedraSanta

@editorialpiedrasanta

Prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier método, digital, fotográfico, fotomecánico, sin la autorización de Editorial Piedrasanta

Entre dos mundos

Una memoria

Víctor Montejo

Revista Northeast, The Hartford Courant, noviembre 22, 1992. Fotografía por Stephen Dunn

Agradecimientos

A las hermanas y sacerdotes de Maryknoll, quienes a principios de la década de 1960 buscaron y escogieron niños indígenas de las aldeas para darles una oportunidad de educación en el internado Fray Bartolomé de las Casas de Jacaltenango. A mis padres, quienes lucharon y se sacrificaron para que yo pudiera lograr mis sueños de una educación formal durante estos primeros años de mi existencia. Crecí con muchas limitaciones y no quise solo quejarme de la suerte y pobreza de mis padres. Busqué lograr lo que ellos no pudieron para romper los lazos de la humillación y la discriminacíón que los indígenas hemos soportado durante siglos. He valorado siempre las dos visiones del mundo: la cultura maya de mis padres, abuelos y ancestros, como también la educación occidental. Con ambas visiones me desarrollé como persona, con un pie en dos mundos.

VÍCTOR MONTEJO

Nacíó en Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala, en 1951. Se identifica como maya jakalteko. Fue maestro de escuela primaria urbana en Guatemala, de 1973 a 1982. Luego, exiliado a los Estados Unidos a finales de 1982. Hizo sus estudiós de antropología en la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany, y su doctorado en antropología en la Universidad de Connecticut, EE.UU. Fue profesor asistente en Bucknell University y en la Universidad de Montana, Missoula. Luego, profesor y director del Departamento de Estudios Nativos Americanos de la Universidad de California, Davis, de donde se jubiló en 2011.

Ha publicado varias obras literarias: Testimonio: Muerte de una comunidad maya en Guatemala (Curbstone Press, 1991 y Editorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1993). El pájaro que limpia el mundo y otras fábulas mayas (Curbstone Press 1991, y Editorial Piedrasanta, 2006). Piedras labradas (Curbstone Press, 1995). Q’anil: el hombre rayo (University of Arizona Press 2001). Las aventuras de míster Puttison entre los mayas (Yaxte’ Press 1998). Popol Vuh: libro sagrado de los mayas, versión ilustrada para niños (Groundwood Books, 1999). Oxlanh B’aqtun: recordando al Sacerdote Jaguar en el portón del nuevo milenio (Editorial del Ministerio de Cultura, Guatemala, 2003). Blanca Flor: una princesa maya (Groundwood Books, 2003). Pixan: el cargador del espíritu (Editorial Piedrasanta, 2014). Secuestro a utratumba (Windmills Editions International, 2020). Y otras obras académicas como: Voces en el exilio (University of Oklahoma Press, 1999). Maya Intellectual Renaissance (University of Texas Press, 2005); Iximi: La leyenda del descubrimiento del maíz (POE, 2020). The Rabbit and the Goat: A Tricksters Story of Transnational Migration to the United States (El Norte) (Windmills International Editions, 2021). Mayologue: An Interactionist Theory of Indigenous Cultures, (SUNY Press, 2021) y otros ensayos.

Autor y su madre, Jacaltenango, 1990.

Fotografía por Peter Schweitzer

Prefacio

En América, durante muchos siglos, la educación formal fue una institución que solo podía ser aprovechada por los colonizadores, que incluía a los gachupines, criollos y, últimamente, los mestizos o ladinos. Era un privilegio que solamente ellos, que se llamaban gente “civilizada”, podían obtener y que se negaba a la población indígena a quienes ellos llamaban indios salvajes incivilizados. Esto se vio más claramente entre los nativos americanos de los Estados Unidos y Canadá, quienes entraron en una fase organizada de asimilación forzada a través de los internados y centros de estudios para hacer del nativo americano, según ellos, una persona “útil a la sociedad”. En los Estados Unidos hay muchos escritos sobre el tema de los internados o “boarding schools” tales como: The Middle Five de Francis La Flesche (1978), They Call it Prairie Light de Tsianina Lomawaima (1994), Boarding School Seasons de Brenda J. Child (2000) y otros. En Norteamérica, los indígenas fueron reducidos a una minoría y recluidos forzosamente en reservas para dar espacio a los nuevos colonos que siguieron migrando y ocupando la tierra que les despojaron a través de la reubicación forzosa. Dicho confinamiento los reducía a vivir en reservas por medio de los “tratados” que muchas veces nunca se cumplieron.

Al contrario, en Guatemala y Latinoamérica, no hubo “tratados” y los indígenas continuaron esclavizados en las “encomiendas”. Por ser mayorías, no les querían dar educación para que no se prepararan y no tuvieran mejores conocimientos y armas para rebelarse. De manera que la educación fue negada a los indígenas, por ello, fue a principios del siglo XX que en las comunidades indígenas de Guatemala comenzaron a fundarse algunas escuelas donde se impartían clases solo hasta el segundo o tercer grado de primaria.

Este es el caso que presento aquí, donde, a falta de oportunidades educativas para los indígenas por parte del gobierno, los misioneros Maryknoll abrieron escuelas de internado en algunos municipios de Guatemala solo para alcanzar el sexto grado. Esto se permitió porque de todos modos, el niño que lograba el sexto grado tenía que volver al trabajo de la milpa, pues no había otra alternativa en las comunidades para romper el ciclo de violencia, pobreza y discriminacíón en contra de la población indígena.

Para la élite de Guatemala, los indígenas eran como animales que podían trabajar largas horas sin quejarse. Era importante, entonces, mantenerlos en esta condición de desventaja para que siempre fueran mano de obra barata y que las grandes fincas nunca se quedaran sin trabajadores durante las épocas de cosecha. En ningún momento se les consideró descendientes de los mayas antiguos, a pesar de que se sabía que había culturas e idiomas diversos. Se supo de la existencia de la civilización maya por los reportes de viajeros en la región tal como la publicación de Incidents of Travel in Central América, Chiapas and Yucatán (John Stephen, 1841), pero a los mayas modernos nunca se les consideró descendiente de esas luminarias del pasado. La razón fue que se consideró a los mayas antiguos como una civilización muerta. Los indígenas del presente eran vistos solo como gente “primitiva” que no había alcanzado su desarrollo humano e intelectual como los europeos y sus descendientes en América.

Obviamente, este desprecio o rechazo de la capacidad del que ellos llamaron “indio” como cualquier otro ser humano, viene de los primeros enemigos del indígena que los esclavizaron durante los primeros días de la invasión española. Los debates sobre la racionalidad del “indio” entre Juan Ginés de Sepúlveda y fray Bartolomé de las Casas, en 1550, particularmente, sobre si el indio debía ser educado, continuaron durante el proceso de colonización de los pueblos indígenas de América.

A pesar de que algunos indígenas que habían sido educados por misioneros lograron sobresalir, al punto de que unos misioneros aseguraron que eran mejores alumnos que los hijos de los españoles, se les siguió negando el acceso a la educación. Entre los pocos que lograron una educación formal en los conventos y que sobresalieron en las letras, tanto en idioma español como en latín, están: Diego Reynoso, indígena K’iché, educado por los misioneros y a quien se le atribuye la autoría del Popol Vuh, Libro Sagrado de los Mayas. Francisco Hernández Arana, autor principal del Memorial de Sololá entre 1551 a 1581 (Otzoy, 1999), también autor de El título de Totonicapán, y otros libros etnohistóricos de gran importancia.

De todos modos, muchos frailes se dedicaron a desprestigiar al indígena como un ser sin inteligencia a quien no valía la pena darle educación superior. Tal fue el caso de un español llamado Gerónimo López, que dijo que era muy peligroso educar a los “indios”. Mientras, otros frailes como el obispo Zumárraga, y Alfonso de Castro sí apoyaron la educación de los indígenas, contrariando la opinión general que decía que “la vida del indio es obscena, porque los indios son como los cerdos, los cristianos no deben tirar perlas ante ellos”. (Las Casas 1974:23)

Sobre esta supuesta incapacidad del “indio” para aprender y convertirse en un buen cristiano, el fraile Domingo de Betanzos y el dominico fray Diego de la Cruz enviaron una carta al rey Carlos V, en 1544, en la que declaraban: “Los indios no deben estudiar porque ningún beneficio se podrá obtener de su educación. Primero, porque ellos no podrán predicar por un largo tiempo, pues para esto se requiere de autoridad sobre la gente, lo cual ellos no tienen: sin embargo, aquellos que sí estudian, son peores que los que no estudian”. (Hanke 1974:26)

La presente nota biográfica es el relato y la memoria de algunos recuerdos borrosos de mi infancia, la que transcurrió en la aldea La Laguna, del municipio de Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala; territorio colindante con el estado de Chiapas, México. Son relatos cortos desde mi punto de vista como adulto, recuerdos de mis primeras aventuras de niño, hasta que cumplí treinta años, cuando salí al exilio. Cada uno de los que crecieron en situaciones similares tendrán sus recuerdos, pero seguramente en algo se parecerán a los míos, ya que fuimos niños a quienes nos tocó nacer, crecer y vivir en la época cuando se sentía y se vivía más la tranquilidad interna en las comunidades aisladas, lo que muchos antropólogos llamaron “la comunidad corporativa”. Quienes vivíamos así no nos relacionábamos mucho con el mundo exterior, ni siquiera con los mismos pueblos indígenas vecinos. Eso era así por la falta de carreteras y medios de comunicación, además, por el idioma vernáculo que se hablaba solo en el propio territorio de cada etnia o comunidad lingüística maya. Como no todos hablábamos el castellano, no era necesario salir de nuestra comunidad, excepto cuando había que ir a trabajar a las costas a cortar caña, café o algodón. En el caso de mi familia, mis hermanos y yo tuvimos la oportunidad de crecer bilingües, pues mi papá siempre nos habló en castellano y mi mamá nos habló solo en idioma maya.

Esta historia es más sobre mi visión y experiencia como niño, adolescente y joven en los diferentes colegios o internados en los que me tocó estudiar. Hay muy pocos estudios sobre los internados para indígenas en Guatemala y esta es una pequeña contribución en este sentido. Como también hubo muy pocos internados de nivel diversificado que lograron preparar buenos estudiantes y líderes que han aportado a su pueblo y nación. Los dos más famosos y conocidos son el Instituto Indígena para Varones Santiago, y el Instituto Indígena para Señoritas Nuestra Señora del Socorro; ambos dedicados a la educación de jóvenes y señoritas indígenas de las diferentes comunidades lingüísticas de Guatemala. Estos institutos demostraron a las autoridades guatemaltecas que los indígenas podían alcanzar una educación superior, como los no indígenas.

Siempre ha existido el deseo de sacudirnos la opresión y la discriminación en que hemos vivido, pues siempre se consideró nuestra cultura como retrógrada y como un obstáculo para el desarrollo de un verdadero nacionalismo guatemalteco.

Por supuesto, el panorama sociocultural, económico, político y espiritual ya no es el mismo. El mundo ha cambiado y hay más oportunidades y facilidades para comunicarse y movilizarse. En aquel entonces, todos caminaban a pie para ir al trabajo, incluso, para ir a las fiestas patronales de municipios cercanos. Ahora, la niñez y la juventud tienen todas las comodidades y ya nadie quiere caminar. Incluso hay jóvenes y adultos que van en moto o en taxi a traer su tercio de leña. Antes, los niños hacían sus propios juguetes como trompos y barriletes, y fabricaban sus pelotas con bolas de trapo, y así jugaban descalzos en los amplios patios desocupados entre las casas de paja o bajareque. Ahora, todo es comprado en las tiendas y el celular ya es algo que encierra o cautiva al niño en un mundo muchas veces fuera de contacto con la realidad. Ni modo, esta es la era de la tecnología y hay más aprecio por lo moderno que recordar las tradiciones culturales del pasado.

El mundo ha cambiado y seguirá cambiando, y los pueblos indígenas han visto la educación como una herramienta para deshacerse de las concepciones erróneas o estereotipos que se les han creado. Muchos indígenas educados en las escuelas públicas y privadas han logrado su objetivo y podemos decir que la educación ha sido el arma que nos ha podido ayudar a salir de esta negra noche de más de quinientos años de soledad y abandono. Ahora podemos usar la palabra para presentarnos al mundo y escribir nuestras historias.

Víctor Montejo

Mapa físico-geográfico. Guatemala y sus departamentos.

De CIA - University of Texas at Austin

Mapa de Huehuetenango, frontera Guatemala-México.

PRIMEROS AÑOS

DE MI NIÑEZ

Mis padres: Eusebio Montejo y Juana Esteban Méndez.

Fotografía por el autor, 1989

Capítulo 1

Mis padres

Desde que apareció la pandemia del coronavirus, en 2020, no he podido dormir tranquilo pensando en mis hijos, a quienes un día llevé a los Estados Unidos cuando eran muy pequeños, después de que salí al exilio en 1982. Allá crecieron y ahora los tres tienen sus propios hijos, mis nietecitos, en quienes pienso y reflexiono sobre el futuro que tendrán. Ahora, he vuelto al pueblo que abandoné para salvar mi vida, pero regresé solo con mi esposa, pues mis hijos ya son adultos con profesión y una vida independiente.

Mi esposa y yo hemos regresado a Jacaltenango después de jubilarme. Claro, todo ha cambiado, pero este pueblo me trae tantos recuerdos. Ahora hay más oportunidades de educación, aunque también la modernización y la migración transnacional han tenido su efecto. Pero sigo creyendo que la educación es la mejor herencia que nuestros padres han podido dejarnos, pues con esto podemos enfrentar mejor el futuro.

—¿En qué está pensando? —me preguntó mi esposa cuando me sorprendió despierto a las tres de la mañana.

—Pienso en los hijos, en los nietecitos, a ver si se están protegiendo de este virus —le dije.

—¡Vaya, usted! Ellos estarán bien dormidos y usted desvelándose preocupado. Ya luchamos por ellos y ahora son profesionales, padres de familia que sabrán cómo pasarse la vida y velar por el futuro de sus hijos, así como lo hicimos nosotros. ¡Duérmase! —me respondió y se volvió a dormir.

Pensé que tenía razón; nuestros hijos están viviendo en otro mundo, no en el de sus padres, ni el de sus abuelos. Esa conclusión me hizo pensar en mi niñez y comencé a recordar algunos eventos de mi vida que quiero relatar.

Cada buen padre de familia debe sacrificarse por sus hijos, así como lo hicieron mis padres. En mi caso, he tratado de rescatar a mi familia de la injusticia, de los siglos de discriminación y marginación que los indígenas de Guatemala hemos enfrentado. Mis padres lucharon para darme la oportunidad de una educación básica para abrirme paso y lograr lo que ellos no pudieron por las dificultades que les tocó vivir.

Mi mamá hablaba muy poco el español y todo el tiempo prefería hablar su idioma nativo, pues temía que los que hablaban bien el castellano se burlaran de su mala pronunciación. Ella no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, aunque, por suerte, siempre valoró la educación. Recuerdo que cuando yo tenía unos seis años, mi mamá me hablaba de la posibilidad de que yo fuera a la escuela. También me contaba cuentos e historias de los tiempos antiguos en que vivieron nuestros antepasados. Fue durante esos años de mi niñez que ella me contó la historia de la paloma herida, cuento que me repetía en nuestro idioma maya, cada vez que se lo pedía. Entonces, mientras ella preparaba la masa para hacer tortillas, me relataba:

“Tolob’ yet payxa tu’, hayab’ hun ni’an kuwis hab’ xhq’anni hunuj bara manta, maka kab’oj bara manta yu skolni sb’a no’ tet chew. Yaj ha’ yet xhq’amb’elax tet no’, tzet yeh no’; hakti’ hab’ chu sta’wi no’ lah. “Mis k’uxumtoj tx’ow; tx’ow holom b’itz’ab’; b’itz’ab’ mach xhchanik’oj kaq’eh; kaq’eh ch’inik’oj asun; asun ch’ok yinh sat tz’ayik; tz’ayik xhmaq’ni tanhoj chew; chew xhq’ahnitoj woj han”.

“Se dice que en la antigüedad

hubo una paloma que pedía

una vara o dos varas de manta

porque le dolía una pata.

Y así, pedía y pedía;

una vara o dos varas de manta

para protegerse del frío.

Pero cuando le preguntaban

qué era lo que tenía,

ella, así respondía:

Gato, que caza ratones;

ratones que abren hoyos en las paredes;

paredes que paran el viento;

viento que mueve las nubes;

nubes que tapan el sol;

sol que mata el frío;

y frío que me quiebra la pata”.1

Y yo me quedaba extasiado escuchando la historia de esta paloma que tenía reumatismo. Recuerdo que antes de que mi mamá me sirviera la comida que yo esperaba junto al fuego, ella me seguía enseñando lo poco que había aprendido en la escuela. Yo tenía una mesa pequeña y una silla donde me sentaba cerca del fuego a esperar las tortillas, entonces, ella le daba vuelta a la mesita y con el carbón que sacaba debajo del comal, escribía con letras grandes las palabras: CASA, MESA, SILLA, MAMÁ, PAPÁ. Esas eran las pocas palabras que podía leer y escribir, y que había aprendido de niña, pues apenas asistió unos meses a la escuela del pueblo.

En esa época solo había una escuela en todo el pueblo o municipio, a la cual iban los hijos de los pocos ladinos e hijos de las familias más pudientes del pueblo. A principios del siglo XX, era difícil pensar que los indígenas tuvieran la oportunidad de ir a la escuela. De manera que tampoco se preocupaban por pensar en una carrera para sus hijos cuando fueran adultos. En las familias indígenas, los padres ya sabían cuál sería la profesión de sus hijos: campesinos que labrarían la tierra como ellos. Era normal que cuando nacía otro varón se pensara: “Son dos manos más para ayudar en los trabajos del campo”. Y si nacía una niña, definitivamente no había que pensar en la escuela, pues se quedaría en la casa cuidando a los hermanitos y ayudando a la mamá en los trabajos del hogar.

Mi mamá nació en el pueblo de Jacaltenango y me contó que hubo una escuela en la cabecera municipal cuando ella era niña. La escuela era una casa de adobe con techo de teja junto a la gran ceiba donde ahora está el parque central del pueblo. Los dos maestros procedentes de la ciudad de Huehuetenango se identificaban como ladinos y no les importó mucho la educación de la gente que ellos llamaban “inditos”. Según mi mamá, ellos aplicaban mucho el castigo corporal, por lo que ahuyentaban a la mayoría de los niños que querían aprender. Mi madre recuerda de esa forma uno de los días que fue a esa escuela.

“Fue muy difícil para mi papá aceptar que yo, como mujer, fuera a la escuela. La condición era que, antes de ir a la escuela, yo tendría que hacer las tortillas y ayudar a mi mamá con otros trabajos, pues ella se sentaba temprano a tejer telas para los güipiles que vendía para subsistir. Esos fueron días difíciles porque mi papá estuvo enfermo y no podía salir a trabajar. La enfermedad lo tuvo en cama mucho tiempo y el cuerpo se le enllagó por estar acostado todo el tiempo. Ese primer día que fui a la escuela, había terminado de hacer mi trabajo en casa, tomé mi pizarra y corrí hacía la escuela. Los niños ya habían entrado y el maestro cerró la puerta antes de que yo pudiera entrar. Comencé a temblar, pero toqué la puerta y pedí permiso para entrar. El maestro abrió y sin responder a mi saludo, me agarró de las orejas y me levantó del suelo. Luego, me ordenó que juntara la palma de mis manos y me dio reglazos que casi me rompieron los dedos. Ese era uno de los castigos que los niños sufrían cada día por cualquier error. Por eso, muchos niños abandonaban la escuela, y para el maestro era mejor, pues tenía menos trabajo que hacer. Yo soy una de las que abandonó la escuela por esas torturas diarias. Además, la escuela solo tenía dos grados, el primero y segundo de primaria, de manera que si alguien quería seguir estudiando, estaría siempre en el segundo grado”, me explicó.

El ciclo era terrible porque los maestros se quejaban de que a los niños no les gustaba ir a la escuela. Entonces, el alcalde exigía a los padres que enviaran a sus hijos o los multarían. Los papás, a pesar de la amenaza de pagar multas, buscaban formas o pretextos para no enviar a sus hijos a la escuela porque los necesitaban para ayudar en la casa, además, los niños no querían ir por los castigos que recibían. De esa forma es que la educación se consideraba una pérdida de tiempo.

Cuando los policías llegaban a las casas y preguntaban por los niños, los padres mentían sobre la edad de sus hijos. Como los policías tampoco podían leer ni escribir, les daba igual. Los padres les decían: “Aquí nuestros hijos son muy pequeños y aún no tienen edad escolar”. Otras veces, decían: “Nuestros hijos ya son muy grandes y ya no deben ir a la escuela, pues están trabajando en el campo”. Así, los policías se iban y dejaban a la familia en paz. Para la gente analfabeta, negar la educación para sus hijos y engañar a las autoridades era una victoria. Mi madre tenía muchos deseos de estudiar, pero no pudo. Ella me dijo: “Los padres que negaban la educación a sus hijos no sabían que estaban dejándolos ciegos y sordos por no saber leer ni escribir”.

Yo le pregunté a mi mamá si eso también le había pasado. Ella se quedó pensativa y luego respondió con una voz llena de nostalgia: “Eso fue en 1938, yo ya tenía diez años. Cuando mi mamá se dio cuenta de que los hombres estaban llegando a la casa para obligarme a ir a la escuela, ella me dijo: ‘Escondete debajo de la cama o metete en un petate enrollado para que no te vean’. Para mí esto era como un juego. Me metí dentro de un petate enrollado en la esquina y ahí me quedé quieta hasta que se fueron. Había que ayudar en la casa; yo era la encargada de cuidar los cerdos y lavar la ropa en vez de ir a la escuela para aprender a leer y a escribir”.

Ella siempre me decía que fue un error haber perdido la oportunidad de ir la escuela y que quería lo mejor para nosotros, sus hijos: “Ustedes no deben perder la oportunidad de estudiar, así como nosotros. Ahora nos sentimos como mancos o ciegos porque no fuimos a la escuela. Tampoco quiero culpar a mis padres porque en verdad ellos también crecieron en una época muy difícil. Yo me daba cuenta de que mis padres necesitaban de mí, pues tenía que ayudar a mi mamá para sobrevivir, aunque con gran dificultad. Además, yo era la primera hija y tenía que cuidar a los otros tres menores mientras mi madre tejía. Mi papá se entristecía al vernos sufrir y trabajar mucho, pero era la única forma de vivir en aquel entonces, pues él estaba enfermo. Apenas pasé unos días en la escuela y por eso tampoco puedo hablar bien el español”.

Respecto a mi padre, él fue un hombre muy estricto. Aprendí a sembrar maíz y frijol cuando lo acompañaba a la milpa, y a veces me tocó sufrir silenciosamente a su lado. Él también recordaba los días de su niñez y de lo mucho que quería asistir a una escuela. En una aldea a cinco kilómetros de su casa, un señor llamado Rufino comenzó a operar una escuela en un ranchito que construyeron los vecinos en el centro de la comunidad. Como don Rufino era solo una persona particular que quería enseñar a los niños, los vecinos colaboraron dándole comida y llevándole leña para que su esposa pudiera cocinar. Mi papá describía a don Rufino como un hombre de buen corazón que quería compartir con la gente lo poco que sabía. Lo importante en aquel entonces era saber leer y escribir, pues era lo único que se necesitaba para poder defenderse de cualquier situación con los ladinos. En esas aldeas no había escuelas del gobierno, así que esa fue la primera vez que alguien quería dedicar su tiempo para enseñar a los demás, a cambio de un poco de maíz y un poco de efectivo que pudieran reunir los vecinos.

Cada día, antes de ir a la escuela, mi papá hacía algún trabajo cerca de la casa y luego llevaba arrastrado un palo que serviría para construir y ampliar la escuelita. Él y su papá, mi abuelo, iban a buscar el palo el día antes, de manera que contribuía como los otros niños. La madera o los palos más largos y gruesos los llevaban los padres porque pesaban mucho. Mi papá asistió a esa escuela durante dos años y tenía que caminar tres kilómetros de ida y cinco de vuelta en un camino montañoso. Don Rufino trabajó muchos años en esa aldea, hasta que comenzaron a llegar maestros pagados por el gobierno. Así fue como él se despidió de la gente, agradeciéndoles por haberlo mantenido como maestro empírico y voluntario en una aldea tan remota. Mi padre me contó que don Rufino se fue a otra aldea más pequeña que no tenía maestro y allí abrió otra escuelita. Después de servir muchos años como voluntario, murió pobre, pero con mucha dignidad. Parece que nadie se acuerda de él, pero fue un pionero en la educación de los indígenas en estas aldeas olvidadas del occidente de Guatemala.

Lograr una educación era solo una de tantas dificultades durante la primera mitad del siglo XX. Para muchos, la educación formal era una puerta cerrada muy difícil de abrir. Pero precisamente esa puerta de la educación era la que se necesitaba abrir para salir de tantos problemas como la pobreza y la discriminación. Mi papá me decía que la educación para los niños comenzó a ser más urgente, pues ellos comenzaban a salir de las comunidades para ir a las fincas a trabajar. Necesitaban comunicarse con el mundo de afuera y solo hablando el castellano se podía salir bien de sus viajes y negocios. Los que no sabían leer ni escribir eran fácilmente engañados y robados cuando vendían algo o cuando recibían su paga después de trabajar por meses o quincenas en las fincas. Sin poder hablar el castellano, tampoco podían defenderse y eran la burla de los que los dominaban o discriminaban.

En esas décadas, los jóvenes también eran capturados para prestar servicio militar en los cuarteles. Los que sabían castellano y entendían las órdenes recibían menos golpes que los que no entendían nada. Y como decía mi papá: “Muchas de las humillaciones que nos hacen los llamados ladinos, es porque nuestra gente no puede hablar o entender el castellano”. Otras veces, la discriminacíón es automática, solo porque los ladinos creen que los indígenas son inferiores y pueden hacer lo que se ordene sin poner resistencia. Por eso siempre recuerdo las palabras de mi papá, pues él también fue víctima de muchas humillaciones.

La anécdota que nos contó hace mucho tiempo, cuando yo era niño, me sigue causando risa. Él iba con mis tíos a comprar gas al caserío mexicano Dolores, pues trabajaban muy cerca de la línea fronteriza con México. Había que cruzar el río de Nentón en el lugar llamado “Encuentro”, de manera que todos se prepararon para cruzar el río. Pero entre ellos había un señor ladino, don Carlos, que no quería quitarse los zapatos para cruzar el río y pidió que alguien lo cargara para no mojarse los pies. Don Carlos se aferró a mi papá y le dijo que lo pasara cargado, pues mi papá era fuerte y podría aguantarlo hasta cruzar al otro lado. Mi papá sabía cruzar los vados, así que aceptó cargarlo y cruzar el río, pues con sus guaraches no tenía problemas de mojarse los pies. Así fue como cruzaron los primeros y luego mi papá cargó a Don Carlos. Ya cuando estaban a medio río, mi papá hizo como que se resbalaba zambullendo a don Carlos en el agua que le llegó hasta la espalda. Por supuesto que don Carlos se molestó, pero mi papá y los otros se rieron.

Ya mojado, mi papá lo puso ahí a medio río y tuvo que cruzar como los demás. Al terminar de contar esta anécdota, mi papá se volvía a reír y comentaba: “¿Qué son ellos para no querer mojarse los pies? Allí sí que le di un buen baño y ya para el regreso tuvo que quitarse los zapatos y cruzar el río”.

Entonces, mi papá volvió a reafirmar su deseo de que yo fuera diferente y que valorara la educación, pues era el camino para sacudirse la humillación y el desprecio que los indígenas han sufrido durante siglos.

“Una cosa que aprenderás y entenderás cuando vayas a la escuela es que si los ladinos se burlan de nosotros, los indígenas, es porque saben que nunca respondemos a sus insultos. Siempre actuamos de una forma humilde, por eso piensan que somos tontos y aguantamos sus groserías. Si no respondemos, no es porque seamos tontos, sino porque el idioma es el problema y no podemos defendernos en castellano. Además, hemos heredado una cultura extraordinaria de nuestros antepasados; si no hacemos que la gente lo sepa es porque no podemos expresarnos. De manera que leer, escribir y tener una buena educación es la única forma de hacerles saber quiénes somos”.

También recuerdo lo que mi mamá nos contó, cierto día, cuando fue a vender sus cintas y tejidos en una comunidad cercana a Jacaltenango. Esa vez, una muchacha fue al mercado con sus padres a vender aguacates. De inmediato se le acercó mucha gente a comprar, pero entre ellos había una mujer ladina que levantó unos aguacates y los metió en su canasto de compras. A la hora de pagar, ella no quiso pagar los aguacates que ya había escondido en su canasto. Pero la muchacha indígena ya se había dado cuenta y le exigió a la mujer ladina que le pagara. Pero la compradora no quiso pagar y por eso la joven le gritó entre toda la gente, agarrándole el canasto: “¡Nomás lo rowás!” Con estas pocas palabras, “Nada más lo robás”, ella pudo defender sus derechos, haciendo que aquella mujer ladina pagara los aguacates al sentirse avergonzada ante la gente, allí en el mercado. Mi mamá nos dijo que los papás de la muchacha se sintieron muy orgullosos de ella, hasta la querían vestir de ladina para acompañarlos a vender. Mis padres fueron más visionarios que otros campesinos de su generación. A pesar de ser muy pobres, ellos querían sacrificarse para dar a sus hijos, al menos los seis años de educación primaria. Para ellos, la educación tenía un propósito: el empleo; y hasta se podía escuchar el sonido que produce. Así decía mi papá: “Me admira ver al secretario municipal trabajar con la máquina de escribir que produce ese sonido como el que hacen las pepitas de ayote cuando se ponen a tostar sobre el comal”. Él se dio cuenta de eso cuando fue a pie de Jacaltenango a la ciudad de Huehuetenango a dejar a un hijo del secretario de la municipalidad, a quien llevó cargado durante todo el viaje. Allí, en la gobernacíón de Huehuetenango, fue donde vio por primera vez una máquina de escribir.

Mercado de Jacaltenango, 1962.

Mirando en retrospectiva, puedo decir que mi educación de niño fue como un escape a la opresión que me costó la separación de mis padres a temprana edad. Me doy cuenta de que al no tener educación en este mundo de cambios, la persona queda como cautiva por la ignorancia, sin poder luchar contra la opresión y los abusos que sufríamos. Hoy, por ejemplo, ya nadie se extraña de ver a los extranjeros rubios (gringos) entre nosotros. En los tiempos de mi abuela, cuando mi madre era todavía una niña, la gente se extrañaba mucho de estos extranjeros de piel muy blanca, cabello rubio y ojos azules.

“Ellos se ven como santos”, decía la gente indígena del pueblo. Decían eso porque en las estampas de la Virgen y de Cristo se veían siempre con ojos azules. En los tiempos de mi abuela se le tenía miedo a los extranjeros, pues llegaron gentes extrañas y vagabundos que la gente llamaba los húngaros. Se decía que comían caballos y robaban niños para comérselos. Las mujeres iban con largos vestidos con los que barrían los caminos cuando andaban. Siempre se saludaban de la misma forma: “¿Comadre Bárbara?” Y la otra respondía: “¡Comadre Bárbara!” Mi abuela nunca le dijo a mi mamá si los hombres también se saludan diciendo: “¡Compadre Bárbaro!” Después me puse a pensar que ellos serían los llamados gitanos. También pasaban por los pueblos los alemanes, pero los más extraños y temidos por su agresividad, idioma y traje eran los “húngaros” o gitanos. La abuela decía que se metían en las casas y buscaban cosas para llevarse. De manera que, cuando los veían llegar, la gente escondía a sus niños y les cerraban las puertas para que no pudieran entrar en las casas.

Los tiempos ya cambiaron, ahora nadie se extraña al ver gente que se asoma a los pueblos vestida de manera diferente. Eso se demostró cuando los hippies se asomaron a los pueblos en la década de 1960. Se vestían con ropa rasgada y sucia, y con el pelo también largo y alborotado como melena de león. Lejos de causar susto, provocaban curiosidad, incluso encendieron la chispa de la imaginacíón en muchos jóvenes de la región. Algunos comenzaron a dejarse crecer el pelo porque se dieron cuenta de que los hombres sí podían tener pelo largo como el de las mujeres. Por supuesto, sabían que los lacandones llevaban el pelo largo, pero no se les imitaba porque había rechazo y discriminación en contra de los pueblos indígenas. También veían imágenes de Cristo con pelo largo, pero nadie quiso imitarlo porque nadie era como él. Hasta que aparecieron los hippies con sus locuras y pacifismo, fue entonces que algunos jóvenes comenzaron a imitarlos, porque eran “gringos” y sí valía la pena imitarlos por ser de afuera. Además, estos jóvenes comenzaron a pensar que el pelo largo que exhibían los hippies, era símbolo de poder, belleza, arte y aventura.

Mi madre, como todas las señoras que visten el traje típico del pueblo, se molestó al ver que la moda de la minifalda había llegado. Las jóvenes tanto como los muchachos estaban hambrientas de la moda y de los cambios que llegaban de afuera. Cierto día, apareció una joven gringa en el pueblo vistiendo una minifalda y dejando ver sus piernas bien torneadas, lo cual causó exagerada curiosidad en los hombres. Nadie sabía exactamente de dónde había llegado esa joven rubia, pero automáticamente pensaban que era gringa. Entonces, algunas jóvenes comenzaron a imitarla, levantando el vuelo de sus vestidos pulgada por pulgada, hasta llegar arriba de las rodillas. Por supuesto que no todas las muchachas hicieron eso, pero sí era común entre las jóvenes de la ciudad. También comenzaron a usarse colores muy chillantes que llamaban psicodélicos.

La educación y la tolerancia no habían llegado como una bendición absoluta. Mi madre se quejó de que los días de la abuela ya habían pasado cuando la modestia y la honestidad eran valores que las mujeres guardaban con el uso del traje típico de su comunidad. A muy temprana edad, me di cuenta de que mi madre analfabeta era más culta que los que habían llegado hasta el sexto grado o más en la escuela. Ella se había educado, pero en la educación tradicional de su padres, abuelos y ancestros; tenía una buena memoria y mantenía fresca la tradición oral del pueblo maya de Xajla’, Jacaltenango. Ella estaba consciente del valor de su tradición, particularmente de su idioma, del traje típico, de la tradición oral histórica y ceremonial de su pueblo. Por eso, siempre nos repetía que el respeto debe ser la expresión más importante de una persona educada, lo que es muy cierto. Si uno no se respeta a sí mismo, nadie más lo respetará ni tendrá dignidad. La dignidad debe ser la expresión más alta de nuestra propia existencia rodeados de las demás personas.

Muchas veces, la educación que recibimos en las escuelas nos hace olvidarnos de nosotros mismos y de nuestras culturas tradicionales. En comunidades pequeñas, uno fácilmente se da cuenta de esto. A menudo, los adultos se quejan, diciendo: “Antes de que este muchacho se fuera a estudiar era muy humilde y respetuoso. Ahora que ya estudió, ha regresado diferente. Ya no saluda a la gente adulta, ya no quiere hablar su idioma y ahora ya es muy creído o vanidoso”.

Por eso, mi madre siempre ha dicho: “Mientras más estudie y se prepare una persona, más humilde y respetuosa debe ser”. Ella pensaba en los tiempos pasados, cuando solía existir la unidad y la solidaridad de la gente para sobrevivir aquellos años, incluso siglos de extrema carencia y limitaciones.

Aprendí mucho de mi madre, pues como ella, pienso que la semilla de la violencia comienza al no conocer y respetar a otras personas. El miedo a otras culturas, a otras tradiciones, nos distancia y fácilmente podemos considerar a otros como enemigos. Por eso estoy de acuerdo con mi madre al decir que la educación debe transformarse en respeto y no solo en la acumulación de conocimientos.

A veces me pongo triste al pensar en todo esto y en mis padres que murieron, pero que me dejaron como herencia la educación de la que hoy me siento orgulloso y agradecido.

Me doy cuenta de que ya es tarde y allá afuera cantan los gallos en esta noche oscura que invita a dormir. Yo sé que debo descansar y no despertar a mi esposa, pero me está costando conciliar el sueño por el peso del recuerdo y el deseo de escribir lo que puedo traer a mi memoria sobre mi niñez y juventud; y parte de mi vida en el exilio donde logré una educación superior universitaria y enseñé en una universidad americana. Esto es lo que puedo recordar y escribir.

Capítulo 2

Los primeros años de mi niñez

Vine llorando a este mundo, el día 9 de octubre de 1951. Este era el día Lahunh Tox (10 Cimi) del calendario maya jakalteko. Soy el primogénito de Eusebio Montejo y Juana Esteban Méndez; nací en Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, Guatemala. Según mis padres, a los dos años de edad me llevaron a la aldea La Laguna, a donde migraron para buscar mejores tierras para cultivar. Mi padre se había unido a algunos de sus familiares y juntos cercaron el terreno que trabajaron durante años produciendo maíz, frijol, chile y manía. Todas las aldeas de Jacaltenango se formaron de esta manera, con la gente que se desplazó en busca de tierras baldías para trabajarlas y formar estos caseríos lejos de la cabecera municipal.

Por supuesto que no recuerdo nada de esa etapa de mi infancia, pero mi madre me ha contado lo que ella hacía para cuidarme. Cuando mi papá se iba a la milpa a trabajar, mi mamá se ponía a limpiar la casa, luego se sentaba a tejer antes del mediódía. En la tarde, ella desgranaba el maíz, arreglaba el frijol y se ponía a cocinar la cena para la familia. Todos los oficios de la casa los hacía la mamá. En esa época, la década de 1950, las mamás tampoco se preocupaban por accidentes con carros, pues no había carreteras. El peligro estaba en las mancuernas de ganado y el partil de caballos, mulas y burros que pasaban en la aldea para llevarlos a vender en las ferias de ganado en Huehuetenango y Chiantla.

Recuerdo que todas las casas de la aldea eran de palopique y techos de paja; todas eran iguales. No había agua en la aldea, de manera que las mamás se encargaban de ir al ojo de agua a traerla. Mi mamá me contó que cuando ella iba al río, llevaba la tinaja en la espalda, un bulto de ropa en la cabeza y el bebé colgando adelante. Por eso, algunas mamás dejaban a sus bebés en la casa solos por un rato mientras iban corriendo a traer el agua. Pero antes, lo hacían dormir en un petate, y a su lado, también acostaban una mazorca para que el maíz fuera “guardián y protector” del bebé mientras ellas no estaban. Se dice que el maíz tiene espíritu y si pasaba algún espíritu malo no podía entrar a la casa porque escuchaba y veía que había mucha gente alrededor del niño. Cuando mi mamá me comentaba esta práctica, recordé los pasajes del Popol Vuh donde se dice que el Creador hizo de maíz blanco y maíz amarillo a nuestros primeros padres.

La preocupación de las madres en aquel entonces era el paludismo y la disentería. Aunque, también había enfermedades que las madres no podían prevenir o evitar. Por ejemplo, la enfermedad llamada x-ayk’ay ya’, que es la caída de la mollera, una enfermedad muy común entre los bebés hasta la edad de cuatro años que consiste en que la sección entre la frente y el centro de la cabeza se hunde, ahí donde los huesos no se han unido y endurecido. Este mal, a veces, aparece de repente y causa diarreas, vómitos y deshidratación. El niño enfermo no mama ni duerme, y llora sin cesar. Esta enfermedad es consecuencias de la desnutrición, por eso al niño se le da atol de maíz amarillo.

Otra enfermedad muy común entre los niños a temprana edad era el txih, que es cuando los niños no quieren comer, se ven amarillentos, débiles, con los ojos hundidos y a menudo comen tierra. Para curar esta enfermedad también se le da atol de maíz amarillo y caldo de gallina que lo reanime. Esta dolencia está relacionada con la caída de la mollera, que también es un síntoma de la desnutrición. Es la creencia que al niño le da txih al ver a otro comer golosinas que él no puede conseguir. Son tantas las enfermedades contra las que los niños deben luchar a temprana edad.

Casi nada recuerdo de mis primeros años, pero mi madre siempre me decía que yo era muy chillón, que lloraba siempre en su espalda, sin que ella supiera por qué. Muchas veces las vecinas o amigas llegaban a preguntarle por qué su hijito lloraba tanto y mi madre les decía que no sabía. Ella me había llevado a las curanderas para saber si no era dolor de oídos (kan txikin), o si era dolor de estómago de eso que ellas llamaban cólico; otras aseguraban que tal vez era el mal de ojo (sateh). Había muchas opiniones y mi mamá les decía que ya había ido a averiguar todo eso y no era la causa del mal, pues cuando dejaba de llorar me reía como cualquier otro bebé. Tal parece, decía mi mamá, que algunos bebés lloran porque quieren llorar y es parte de su crecimiento.

Entonces, las vecinas ayudaban a mi mamá cargándome y llevándome a dar un paseo para que yo dejara de llorar. Antes de entregarme a las que querían cargarme, mi mamá se cercioraba de que yo llevara mi birrete rojo en la cabeza y un “chupón” de hueso o de ámbar colgado en la muñeca como una pulserita. Todos los bebés usaban los birretes o pañuelos rojos en la cabeza porque, según la creencia, el rojo sirve de protección y contrarresta el poder de la vista de las personas que tienen la sangre caliente. La gente acalorada y sudorosa no debe ver a los bebés porque con su mirada le pueden causar el mal de ojo. El amuleto de ámbar o chupón, además de distraer al bebé porque lo chupaba, también servía como protección contra el mal de ojo. En vez de pegarle el mal al bebé, el amuleto era el que lo absorbía, entonces el ámbar se rajaba o rompía en pedazos. Luego, era remplazado por otro, hasta que el bebé cumplía dos años.

El mal de ojo era, pues, una enfermedad que afectaba a los bebés que repentinamente se ponían llorones y con calenturas. Luego aparecían los vómitos y la diarrea. Afortunadamente, en las comunidades indígenas siempre había curanderas que se encargan de diagnosticar y curar a los bebés con plantas medicinales como la ruda. El pañuelo rojo también era necesario para repeler y romper el maleficio de las miradas fuertes y dañinas.

Cuando yo tenía unos cuatro años, nacíó mi hermano José Montejo. Era el tercer hijo, pues el que me seguía murió pocos meses después de haber nacido. La atención de mis padres se concentró en mi hermano porque, como cualquier niño en la aldea, él también enfermó del mal de ojo. La primera infancia era una etapa difícil y peligrosa, pero al lograr los cinco años, todas esas enfermedades quedaban atrás.

Cierto día, mi hermano enfermó gravemente. Según decían mis papás, alguien lo había ojeado, por lo que comenzó con vómitos y diarrea. Mis padres buscaron a las curanderas de la aldea, pero no pudieron hacer nada. En Jacaltenango todavía no había hospital y mis papás se desesperaron. En ese entonces, en 1956, la carretera Panamericana se estaba construyendo. En la brecha abierta donde trabajaban los tractores transitaban algunos carritos como taxis que llevaban gente a Comitán, Chiapas, al otro lado de la frontera. La carretera por el lado de Guatemala no se había comenzado a construir todavía.

Entonces, mi mamá cargó al bebé enfermo, mi papá me cargó a mí y cruzamos la frontera para ir a Comitán a curar al enfermo. Al otro lado de la frontera, cerca del río Grijalva, había un caserío llamado Dolores, donde mis padres dispusieron que descansáramos y nos preparáramos para seguir el camino de otros doce kilómetros hasta llegar a donde púdieramos encontrar un carro. Doña Lucrecia, dueña de la tienda donde nos detuvimos, notó la gravedad del bebé y les ofreció a mis padres una galera donde quedarnos. Ella les dijo que sabía curar el mal de ojo, pues ese fue su diagnóstico.

Años después, mis padres recordaron el incidente y me lo contaron: “Mientras curaban a tu hermanito, vos estabas allí ocupado jugando fútbol con el hijo de la señora de la tienda. Parecían entenderse muy bien, aunque vos le hablabas en maya, diciéndole: ‘Ha wanhe xin cho’ ni’an ah B’uxub’. Apúrate pues, niño de Buxub’. El niño no entendía, pero te hablaba en español y vos le respondías en jakalteko”. Yo había oído el nombre de esta aldea y seguramente pensé que allí estábamos, por ser un lugar extraño para mí. No recuerdo ese incidente, pero mi papá siempre me lo recordaba.

Le pareció graciosa esa forma de comunicarse de un niño indígena con un niño ladino, pues parecía que nos entendíamos bien. Después de tres días de curación en manos de doña Lucrecia, mi hermano mejoró y regresamos a la casa en La Laguna, aldea fronteriza con México.

Durante la primera mitad del siglo XX, los padres sufrieron mucho al lado de sus hijos que enfermaban constantemente. Ahora me doy cuenta por qué la gente decía que era una etapa peligrosa de los cero a los cinco años de edad. Al nacer, los niños llegábamos al mundo con limitaciones por la pobreza o extrema pobreza de nuestros padres. Los campesinos pobres no tenían los medios para proteger a sus hijos y proporcinarles buena comida, ropa y medicina. Tampoco existían hospitales o clínicas a donde llevar a los enfermos, de manera que cada quien buscaba cómo sanar yendo con los curanderos.