Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

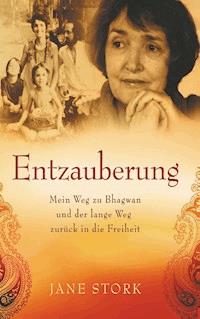

Entzauberung ... ist die Geschichte einer Lebensreise durch vier Kontinente und sechs Jahrzehnte. Geboren und aufgewachsen in der australischen Provinz der Nachkriegszeit, gerät Jane als junge Frau und Mutter in den Bann eines indischen Gurus. Sie zieht nach Indien. Als der Meister sich im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon niederlässt, folgt sie ihm. Dort bricht die Hölle los. Für Jane verwandelt sich diese Hölle in irdische Gefängnisse. Dann verschlagen sie die Umstände nach Deutschland. Ein neues Leben. Aber wenn sich letztlich die Gefängnistore auch öffnen, das Tor zur vollen Freiheit, der äußeren wie der inneren, bleibt noch immer halb verschlossen. Es sind dramatische Ereignisse, welche sie diese Freiheiten schließlich wiedergewinnen lassen. Spannung, unbeirrte Direktheit, tiefe Einsichten, eine australische Kindheit, Abenteuergeschichten, Tragik, aber auch manche Skurrilitäten: ein Leseerlebnis ohnegleichen. 'Entzauberung' erzählt unter anderem die komplexe Geschichte der Sannyas (Bhagwan) Bewegung in den 70ger und 80ger Jahren. Darüber hinaus bietet sie eine präzise implizite Analyse der Gründe, welche junge Menschen aus dem "Westen" bewogen haben mochten, Anhänger eines indischen Gurus zu werden: frühkindliche Prägungen und Traumata, teilweise sich daraus ergebende psychische oder psychosoziale Probleme (z.B. Beziehungsprobleme - mit Partnern, Eltern, Geschwistern oder in welchen Gruppen auch immer) und die zunehmende Hilflosigkeit und Leere "westlicher" Ideologien. Für Jane war das Resultat zunächst tragisch. Es ist beeindruckend, mit welcher Klarheit sie schließlich ihre persönliche Verantwortung für das Geschehene eingesteht und akzeptiert. Bücher wie dieses tragen dazu bei, die Aura erhabener Überlegenheit selbsternannter Weltverbesserer - wie z.B. Bhagwan (Osho) es zu sein vorgab - zu demystifizieren. "Entzauberung" erschien zuerst im englischen Original unter dem Titel "Breaking the Spell, My life as a Rajneeshee, and the long journey back to freedom" 2009 bei Pan Macmillan Australia. "Aber ich denke, Jane hat wirklich Mut. Sie ist eine von ganz wenigen ehemaligen Sannyasins, die bereit sind, tief in sich zu gehen und offen und ehrlich darüber zu reden, wo sie sich falsch verhielten. Und natürlich war es für uns als Dokumentarfilmer unglaublich wertvoll, sie als Interviewpartnerin zu haben, der das Publikum vertrauen und glauben konnte." (Chapman Way, Co-Regisseur von "Wild, Wild Country" im Gespräch mit Gizmodo)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Übersetzt aus dem englischen Original:

Jane Stork, Breaking the Spell: my Life as a Rajneeshee,

and the Long Journey Back to Freedom

PanMacmillan, Sydney, 2009

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018

Übersetzung:

Hans-Georg Stork

Meinen Eltern John und Dulcie Paul

“... und Leben ist auch die Frage, ob man die Tat beurteilen soll nach dem Ergebnis und soll gut heissen die böse, weil sie notwendig war fürs gute Ergebnis. Das sind so Fragen, wie sie das Leben stellt. Man kann sie im Ernst nicht beantworten. Nur in Heiterkeit kann sich der Menschengeist aufheben über sie, dass er vielleicht mit innigem Spass über das Antwortlose Gott selbst, den gewaltig Antwortlosen, zum Lächeln bringe.”

Thomas Mann (1875-1955),

Joseph und seine Brüder

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Australien

Indien

Oregon

Deutschland

Epilog

Prolog

Eine Erscheinung in Weiss trat durch die Tür. Die Hände zum Gruss aufeinandergelegt, die Lippen von einem sanften Lächeln umspielt, so schritt die Gestalt zu dem Sessel, der für sie bereitgestellt war. Sie schien zu schweben. Beim Anblick dieser ätherischen Schönheit weinte ich stille Freudentränen. Bestimmt war ich im Himmel, und Gott war gekommen, zu uns zu sprechen. Übervoll des frommen Eifers und im Bewusstsein der Ehre, zu den wenigen Auserwählten zu gehören, konnte ich nicht begreifen, dass alles, was ich empfand und sah, nur eine Projektion war auf jene makellos weisse Leinwand vor mir.

Wenn uns jemand sagte, er wolle sich willentlich seiner Freiheit begeben, so würden wir nur ungläubig den Kopf schütteln. Doch genau das war es, was ich tat. Als junge australische Ehefrau und Mutter zweier Kinder gab ich meine Freiheit freudig einem Anderen und betrat so ein selbst errichtetes Gefängnis, in welchem ich Gefangene und Wärterin zugleich war. Meine Verblendung war dabei so vollkommen, dass ich glaubte, eine unabhängige und freie Person zu sein, die kluge Entscheidungen für sich und ihre Familie traf, und zum Wohl der ganzen Menschheit. Erst als ich in einem Gefängnis aus Beton und Stahl eingesperrt war, hinter hohen Mauern und metallenen Türen, die dröhnend hinter mir zuschlugen, dämmerte mir allmählich das Ausmass meiner Selbsttäuschung.

In diesem Buch erzähle ich, wie es dazu kam, dass ich meine Freiheit preisgab, und was geschehen musste, bevor ich erkannte, was ich getan hatte. Ich erzähle von der Zeit danach, in der ich mit den schlimmen Folgen meines Tuns konfrontiert war und mich bemühte, den kostbaren Schatz wieder zu erlangen, den ich leichtsinnig weggeworfen hatte.

Seit diese Geschichte begann, sind Jahrzehnte vergangen. Heute bin ich eine Grossmutter, die sich um den Haushalt kümmert, den Garten hegt und für ihre Enkel bäckt, wenn sie zu Besuch kommen. Alle Geschichten haben ihren eigenen Verlauf. Meine dauerte lang. Sie berührte vier Kontinente. Es gab keine Abkürzungen, und ich musste jeden einzelnen Schritt des Weges selbst tun.

Australien

1

In meiner Familie bin ich das viertgeborene Kind. Rosemary war das erste, Susan das zweite, und Mary Lou das dritte. Meine Mutter sagte manchmal, ich sei der Geist meines Grossvaters. Als mein Grossvater starb, machte mein Vater die lange Reise zum Wohnort seiner Eltern, um der Beerdigung beizuwohnen. Mein Vater liebte seinen Vater sehr. Am Abend seiner Rückkehr war er mit meiner Mutter zusammen und weinte. Sie tröstete ihn, und ihre Körper vereinigten sich. Ich bin das Kind der Liebe, welches sie in jener Nacht des Schmerzes und der Trauer empfing.

Nicht lange nachdem ich zur Welt kam, endete der todbringendste Konflikt in der Geschichte der Menschheit. Einer der geschätzt über sechzig Millionen Menschen, die in diesem Krieg starben, war Jack, ein Bruder meiner Mutter. In der Nacht vor seinem vierundzwanzigsten Geburtstag wachte Nan, meine Grossmutter, weinend auf: Jack sei tot. Im Traum hatte sie gesehen, wie sein Flugzeug auf dem Wasser niederging, in der Nähe eines Ortes, dessen Häuser weiss waren und flache Dächer hatten. Zwei Männer kletterten aus dem Flugzeug, das noch auf dem Wasser trieb, und bestiegen ein kleines Schlauchboot. Aber keiner der beiden war Jack. Sie ruderten fort, und das Flugzeug ging unter.

Als der Krieg vorüber war, kehrten die Männer, welche Nan in das Schlauchboot hatte steigen sehen, nach Australien zurück und besuchten meine Grosseltern. Sie berichteten, dass sie die einzigen Überlebenden des ersten von Jack geflogenen Einsatzes seien. Jack hatte seine Flugausbildung gerade beendet und war mit seinem Bomber unterwegs nach Tunis, in Nordafrika. Kurz bevor sie das Ziel erreichten und noch ohne Bomben abgeworfen zu haben, sei das Flugzeug abgeschossen worden und in’s Meer gestürzt. Es war so geschehen, wie Nan es geträumt hatte.

Ich glaube, meine Eltern dachten, ich sei ihr letztes Kind, und nannten mich deshalb Jane, die weibliche Form von John, des Namens meines Vaters. Fünf Jahre lang vertrat ich meinen noch nicht erschienenen Bruder, den Kronprinzen, bevor dieser, mit grosser Freude, in die Familie aufgenommen wurde. Er wurde auf den Namen John getauft, und damit war unsere Familie vollständig.

Wir wohnten in Albany, im Südwesten von West-Australien. Albany liegt an der Küste, und so kommt es, dass ausser der Wärme und dem Duft meiner Mutter die salzige, vom Südmeer hinaufwehende Brise eine meiner frühesten Erinnerungen ist. Unser Haus stand an der Melville Street, am Hang des Mount Melville. Etwas weiter bergauf gab es keine Bebauung mehr. Dort öffnete sich eine magische Welt aus Felsen und verschlungenen Pfaden, mit Orchideen und Kaninchen. Ich wurde nicht müde, den Kaulquappen zuzusehen, die in den flachen Felsentümpeln hin und her flitzten. Manchmal hatten wir ein Gefäss dabei, fingen ein paar von ihnen ein und nahmen sie mit nach Hause. Wir setzten sie in das steinerne Becken neben der Veranda. Mit grossem Interesse beobachteten wir in den nächsten Tagen, wie sie immer fetter wurden, bis sie fast schon kleine Frösche waren. Wir bekamen sie nie wirklich als Frösche zu Gesicht, denn es schien als hüpften sie, sobald sie ihre Metamorphose geschafft hatten, sogleich hinaus in die weite Welt. Grossmutter Paul hatte in ihrem Brunnen in Busselton die selbe Art kleiner Frösche. Dort wetteiferten wir, wenn es darum ging, Wasser zu holen, und pumpten wie wild, erwartungsvoll auf das Gurgeln im Zylinder lauschend, welches den ersten Wasserschwall ankündigt, in dem prompt ein paar verdutzte Frösche erschienen.

Auf den Wegen am Mount Melville herumzustreifen, Kaninchenbauten zu untersuchen, und kleinen Eidechsen nachzujagen, das war immer ein Hauptvergnügen. Es wurde noch gesteigert, wenn die Orchideenblüte einsetzte. Schlüsselblumen waren hellgelb, und ihr niedriger Wuchs liess sie aussehen wie Sonnenflecken im Gras. Trigger Orchideen konnte man mit einem Grashalm kitzeln, bis sie aufsprangen. Einmal offen, schlossen sie sich nicht mehr, und es war immer eine besondere Herausforderung, solche zu finden, deren Hahn noch gespannt war. Es gab zarte Spinnen-Ragwurze, ganze Büschel gelb-brauner Eselsorchideen, und leuchtend königsblaue Lackorchideen. Tante Dorry, Mutters älteste Schwester, malte Bilder mit Orchideen darin. Da lehnten Elfen an Pilzen und unterhielten sich mit Schnecken. Tante Dorry war meine Feenkönigin.

In Albany hatten wir Hühner. Sie waren in einem Drahtverhau in einer Ecke des Gartens untergebracht, mit Stangen zum Schlafen und Legekästen am Eingang. Die Legekästen waren mit zerkleinerten Muschelschalen gefüllt. Eier einzusammeln war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Das heisst, ausser wenn eine Glucke sich aufplusterte, drohend auf mich eingackerte und nicht aus dem Kasten heraus wollte. Dann kam Vater und hob sie hoch, so dass ich an die Eier kommen konnte.

Sue spielte für ihr Leben gern Klavier. Sie hatte eine natürliche Begabung dafür. Frühmorgens, bevor wir anderen noch den Schlaf aus den Augen gerieben hatten, war sie schon auf dem Weg zur Klavierstunde. Damit sie zu Hause üben konnte und wir alle uns an ihrem Spiel erfreuten, wollten die Eltern ihr ein Klavier kaufen. Aber das war teuer und mit einem Lehrergehalt kaum zu leisten. Da hatte unser Vater die Idee mit den Hühnern.

“Zwei Dutzend haben wir schon”, sagte er, “wie wäre es also, wenn wir uns hundert Eintagesküken besorgten und sie für’s Weihnachtsessen mästeten?”

“Hundert Küken!” sagte Mutter, “womit sollen wir die denn füttern?”

Vater sagte, er habe sich das schon überlegt und dass er mit einem befreundeten Farmer reden würde. Während der nächsten Tage erweiterte er den Brutraum und hängte noch ein paar wärmende Glühlampen auf. Und auf einmal waren sie da: die Kästen mit den flauschigen gelben Küken. Ich verbrachte jede freie Minute im Stall, die Arme über den grossen Holzkasten gelehnt, und betrachtete dieses piepsende und unentwegt bewegte gelbe Leben. Bald waren die Küken gar keine kleinen flauschigen Bälle mehr; sie wurden zu kleinen Hennen mit braunen Federn und einem roten Kamm auf dem Kopf. Und einige wurden Hähne, die frühmorgens laut krähten. Vater brachte die jungen Vögel in selbstgemachten tragbaren Käfigen unter, die er alle paar Tage in eine andere Ecke des Gartens stellte. Der Kupferkessel, normalerweise nur für die montägliche Wäsche angeheizt, war nun täglich in Betrieb. Mutter kochte darin Säcke voll übelriechender Kartoffeln und angeschimmelter Getreidekörner; Vater gab Schrot und Kleie dazu, und fertig war der ’Vogelbrei’, den er aus grossen Eimern unter die hungrigen Vögel verteilte.

Bestellungen für frische Weihnachtshühner wurden aus der ganzen Nachbarschaft entgegengenommen und fein säuberlich in einer Kladde notiert. Was waren wir aufgeregt, als wir die hundertste Bestellung eintrugen. Dann, eines Tages, beim Abendessen, sagte Vater, dass wir die Hühner am nächsten Tag nicht füttern würden. Wann immer Vater ein Huhn für den Sonntagsbraten schlachtete, nahm er es am Freitagabend von seiner Sitzstange im Stall und steckte es unter eine Holzkiste. So konnte es nichts mehr fressen und sein Kropf war leer, wenn es am Samstagnachmittag geschlachtet wurde. Es war also klar, als Vater sagte, dass die Hühner nicht mehr gefüttert werden sollten, dass nun bald Weihnachtsbraten aus ihnen würden.

Am nächsten Tag wurde geschlachtet, vom Morgen bis zum Abend. Einen nach dem anderen beförderte Vater die tragbaren Kästen in Richtung Waschküche. Routiniert griff er in einen Kasten hinein, fasste ein Beinpaar und zog einen protestierenden Vogel heraus. Mit rascher Bewegung schlug er ihn gegen sein Knie und brach, blitzschnell, mit beiden Händen seinen Hals. Noch ein Beilhieb, und der Kopf war vom restlichen Körper getrennt. Die leblosen Rümpfe legte er auf’s Gras. Mutter hob sie auf, drei oder vier auf einmal. Sie tauchte sie in den mit kochendem Wasser gefüllten Kupferkessel und gab sie dann, zum Rupfen, weiter an Rosemary und Sue. Mary Lou und ich halfen dabei, indem wir die an Flügeln und Beinen steckengebliebenen Federn heraus zogen. Die Waschküche stank von Blut, nassen Federn und dem Dampf aus dem Kupferkessel. Nachdem alle Käfige geleert waren, kam Vater zu uns. Am Ende unseres ‘Fliessbandes’ stellte er einen kleinen Tisch auf und begann die hundert Hühner auszunehmen. Herz, Leber, den gesäuberten Kropf und die Füsse legte er in den leeren Rumpf zurück. Als alles fertig war, wischte Mutter noch jeden der Vögel mit einem Trockentuch ab. Nachmittags und abends kamen die Leute, ihre Bestellung abzuholen. Alle schauten sehr zufrieden drein und wünschten uns beim Abschied ‘Frohe Weihnachten’.

Nicht lange danach erschien ein Klavier in unserer guten Stube. Jeden Tag, nach der Schule, sass Sue daran und spielte und spielte. Manchmal stellte sich Mutter zu ihr, legte eine Hand auf Sues Schulter, und sang leise zu ihrem Spiel. Ich lehnte meinen Kopf an das glänzende Holz, um die Schwingungen zu spüren. Oder ich kletterte auf einen Hocker, öffnete den Deckel und sah den weissen Hämmern zu, wie sie heraushüpften und die Saiten anschlugen. Eines Tages, dachte ich, lerne ich zu singen wie meine Mutter, und Sue und ich werden zusammen Konzerte geben. Sue hat jenes Klavier immer noch.

Von unserem Haus am Mount Melville überschauten wir den King George Sound, eine weite Bucht, die Albanys natürlicher Hafen ist. Angeln gehörte zu unserem Leben. In unserer Familie heisst es, dass ich meinen ersten Fisch fing, als ich zwei Jahre alt war. Voller Vorfreude pflegten wir Kinder bergab zu laufen, in der kühlen, grauen Frische des frühen Morgens, vorbei an der Wollfabrik, wo wir den Atem anhielten, um auch nicht den leisesten Hauch des unerträglichen Gestanks abzubekommen, der von ihr ausging. Erst an den Eisenbahngleisen hielten wir an und warteten voll Ungeduld auf den Vater. Dann trippelten wir über die hölzernen Schwellen und sprangen in die Sanddünen auf der anderen Seite. Schon der Geruch des Seegrases machte mich vor Freude fast schwindlig. Noch zwei, drei kleinere Dünen, und wir waren am Strand.

Vater hatte sein eigenes Dingi. Naja, eigentlich gehörte es Jack McBride; der war Fischer und ein guter Freund unseres Vaters. Er fischte während der Nacht. Wenn er in der ersten Morgendämmerung zurückkam, verstaute er die Ruder im Boot und zog es an’s Ufer, bis jenseits der Hochwassermarke. Wann immer wir zum Strand hinunterkamen, lag es dort bei den Dünen und wartete auf uns. Vater zog es über den Sand zurück zum Wasser. Wir gruben ein paar Handvoll Muscheln aus dem nassen Sand, dann hob er uns kleinere Kinder zuerst in’s Boot. Für die anderen hielt er es gerade im seichten Wasser, so dass sie hinwaten und selbst einsteigen konnten. Vater war der Ruderer. Er sprang immer als Letzter hinein, legte die Ruder in die Dollen, und mit kräftigen gleichmässigen Schlägen ging es hinaus bis zum Rand der Seegrasbank.

Vater beim Rudern zuzusehen, war ein Vergnügen. Er war ein grosser, schlanker Mann, der überraschende Kraft entfaltete. Man hätte es nicht vermutet angesichts seines eher leichten Körperbaus. Beim Rudern fiel er in einen Rhythmus, so anmutig wie ein Tänzer.

Am Rand der Seegrasbank warf Vater Anker. Er achtete darauf, dass das Boot über Sand zu liegen kam und nicht direkt über dem Seegras. Wenn alles so war wie es sein sollte, zurrte er das Ankerseil fest und verstaute die Ruder. Dann griff er in seinen ziemlich ramponierten alten Beutel und gab jedem von uns eine Leine.

Die Muscheln zu knacken war knifflig und nicht ungefährlich. Ich mochte es gar nicht. Wenn man sie auf das grosse Brett für den Köder legte und mit dem kleineren Brett draufschlug, breiteten sie sich in alle Richtungen aus. Die zerbrochenen Schalen waren scharf, man konnte sich damit in die Finger schneiden. Deshalb knackte Vater sie für mich. Dann legte er drei oder vier nackte Muscheln nebeneinander auf ein Brett, in meiner Reichweite. Nachdem ich den Köder sorgsam am Haken befestigt hatte, liess ich die Leine über die Bordkante hinab gleiten auf den sandigen Grund. An stillen Tagen konnte ich bis dort hinunter schauen und sehen, wie das Seegras hin und her wogte, als folgte es einem geheimen Kommando. Da sah man den Wittling an der wehrlos am Haken aufgespiessten Muschel herumschnüffeln. Wittlinge können Muscheln nicht widerstehen, und es war immer nur eine Frage der Zeit, bevor einer hervorschnellte und den Köder samt Haken verschlang.

Einen Fisch hereinzuziehen ohne die Leine zu verheddern, war eine Fertigkeit, die ich schon sehr früh im Leben lernte. Abwechselnd eine Hand über die andere, so wurde es gemacht, mit dem schlaffen Teil der Leine in lockeren Wicklungen auf einer Seite. Man musste aufpassen, dass der Fisch nicht in diese Wicklungen fiel, wenn er mit Schwung hereingeholt wurde. Manchmal kam es trotzdem vor. Wenn das dadurch entstandene Gewirr nicht zu gross war, konnte Vater es sofort in Ordnung bringen. Aber manchmal war es so gross, dass es ihn für eine Stunde oder mehr beschäftigte, samstagnachmittags, auf der Hintertreppe unseres Hauses sitzend.

Noch bevor ich einen Fisch herausgezogen hatte, hielt Vater einen alten Mehlsack aus Kattun bereit, den er vorher in’s Wasser getunkt hatte. Indem ich meinen Fisch zum Sack hin schwang, ergriff Vater ihn am Kopf, hielt das zappelnde, glitschige Ding fest in der Hand, nahm den Haken heraus und gab ihn mir vorsichtig zurück. Als ich schon ein wenig älter war, lernte ich, ohne diese Hilfe auszukommen. Ich schlug dann meinen Fang gegen meine Schenkel, um ihn zu beruhigen, und benutzte einen der herumliegenden Mehlsäcke, um den Fisch gut in den Griff zu kriegen, bevor ich den Haken herausnahm. Meine Hose bekam dabei immer etwas Schleim ab und war bedeckt mit Schuppen. Aber das machte mir nichts aus. Diese Schuppen waren Trophäen.

Auf dem Rückweg zählte jede ihren Fang. Die Siegerinnen des Tages stöhnten beim Gedanken an die vielen Fische, die sie säubern mussten. Am Ufer angekommen, nahm sich jede von uns ein Köderbrett und ein stumpfes Fischmesser, und begann mit dem Entschuppen. Man hielt den Fisch fest am Kopf und kratzte vom Schwanz her die Schuppen ab. Dies getan, übernahm Vater ihn, ging ein letztes Mal mit seinem scharfen Messer darüber und schnitt den Kopf ab. Noch ein schneller Schnitt nach unten, und der Fisch lag mit geöffnetem Bauch auf dem Brett. Mit geübten Fingern entnahm er die Eingeweide, warf sie zur Seite, schabte mit seinem Messer den silbergrauen Belag aus den Bauchlappen, und legte den Fisch auf einen Sack neben sich. Dann füllte er einen Eimer mit Meerwasser und kippte die gesäuberten Fische hinein. Einen nach dem anderen holte er sie wieder heraus, fuhr mit seinem Daumennagel am offenliegenden Rückgrat entlang, pickte die letzten Eingeweidereste heraus, spülte die Fische gründlich und legte sie schliesslich sorgfältig auf einen sauberen Leinensack.

Die Köderbretter wurden im seichten Uferwasser gewaschen und wieder unter die Sitze gelegt. Die Messerklingen wurden im Sand gewetzt und von den noch an ihnen haftenden Schuppen gesäubert, bevor sie wieder in den Sack zu all den übrigen Utensilien kamen. Eine letzte Kontrolle, um sicher zu sein, dass das Boot sauber war und sich nicht vielleicht noch ein Fisch als ‘blinder Passagier’ unter der Bodenplanke versteckt hielt, dann zog Vater das Dingi über den Strand zu den Sanddünen. Kaum hatten wir dem Meeresufer den Rücken gekehrt, da stürzten sich die Möven mit kakophonischem Gekreisch auf ein Festmahl aus Fischköpfen und Eingeweiden. Der Rückweg bergauf war immer lang, aber mich tröstete die Aussicht auf frischen Fisch zum Mittagessen. Ich kenne nichts Köstlicheres als einen King George Wittling, in Mehl paniert und in Butter gebraten, und so frisch, dass sich der Schwanz beim Braten kringelt.

Manchmal kam Mutter mit uns zum Fischen. Doch meistens nutzte sie unsere Abwesenheit, um ungestört zu Hause zu arbeiten. Wie Nan vor ihr, so nähte Mutter all unsere Garderobe selbst: die Kleider, Unterwäsche, Hüte und Mäntel auf einer Singer Tretnähmaschine; Pullover und Wolljacken strickte sie. Wenn der Kragen an einem von Vaters weissen Hemden abgetragen war, nahm sie ihn ab und drehte ihn um. Sie machte unsere Faschingskostüme, aber auch die Vorhänge und das Bettzeug. Die Laken waren aus ungebleichtem Kaliko. Ich mochte den Geruch neuer Laken. Sie waren cremig braun, rochen nach Heu und Gras und fühlten sich angenehm rauh an. Nach einigen Wochen, wenn sie montags im Kupferkessel gekocht und zum Trocknen in die Sonne gehängt worden waren, verloren sie ihren Duft, wurden weicher und heller. Ich mochte sie immer am liebsten, wenn sie neu waren.

An Winterabenden hockten wir vor dem Kamin im Wohnzimmer und lasen oder liessen uns vorlesen, bis es Zeit war, zu Bett zu gehen. Da lagen dann wollene Steppdecken über den Laken; die rochen nach Lanolin und waren wunderbar warm. Die Steppdecken waren auf der einen Seite rosa und auf der anderen aus einer Art weissem Spitzentuch; im Laufe des Winters ballte sich die Wollfüllung allmählich zu kleinen Klumpen zusammen.

Im Sommer trennte Mutter die Nähte auf und nahm die Decken auseinander. Wir sassen dann um den Tisch und verwandelten die Wollbällchen in weiche flauschige Fäden zurück, die sich im Wäschekorb anhäuften wie weisse Zuckerwatte. Die Bezüge wurden gewaschen und gebügelt, die rosa Seite auf dem Tisch ausgebreitet, und die neu gewonnene flauschige Wolle gleichmässig darauf verteilt. Wir legten die Seite mit den Spitzen darüber, und mit einer langen Nadel und wollenem Faden machte Mutter einen Stich durch das ganze Ding und zurück. An den Fadenenden zog sie die beiden Seiten fest zusammen und verknotete den Faden doppelt. So ging das über die ganze Decke, bis die Wollfüllung mit regelmässig gesetzten Knoten fixiert war, und das Ganze wieder wie gesteppt aussah. Die Ränder wurden mit der Singer vernäht, die fertigen Decken in ungebleichtes Kaliko eingewickelt und im Wäscheschrank verstaut, bereit für den nächsten Winter. Ungewaschenes und ungebleichtes Kaliko hielt die Motten fern.

Mutter war der Meinung, dass Kinder kochen lernen sollten, besonders die Mädchen. Zu diesem Ende durften wir immer in der Küche sein. Wir lernten von klein auf kochen, ungefähr so wie Kinder ihre Muttersprache lernen. The Golden Wattle war unser Lehrbuch. Zwischen Rezepten für Schafskopfbrühe, Känguru-Suppe, Kaninchen-Frikassee, Buttercreme und australischen Plumpudding, fand man darin Anleitungen für die Zubereitung von Krankenspeisung, das Hacken von Rindertalg, oder das Einrichten und Anzünden des Herdfeuers. Die Anweisungen für’s Tischdecken begannen mit dem guten Rat, die Hände zu waschen und eine Schürze zu tragen. Für die Temperatur des Ofens gab es die vier Grade: kühl, mässig, heiss, und sehr heiss, ganz im Stil der Zeit, als die meisten Herde noch mit Holz befeuert wurden und kein Thermometer hatten.

Die einmal pro Jahr stattfindende königliche Landwirtschaftsschau war immer ein ganz besonderer Höhepunkt für uns Mädchen, denn wir machten beim Kochwettbewerb mit. Das ganze Jahr übten wir, die Sachen zu backen, die wir präsentieren wollten. Am Tag vor Anmeldeschluss war die Küche von köstlichen Düften und grosser Betriebsamkeit erfüllt. Schliesslich bemühten wir uns, die leckersten Gebäckstücke zu zaubern: Felsenkeks, Scones, nett dekorierte Törtchen, Lamingtons, Biskuitrollen, und so weiter. Mary Lous Spezialität war pikantes, mit Wurst gefülltes Gebäck. Sie machte das Beste in ganz Albany. Ich berufe mich hier auf die Fachkunde der Jury, die ihr Jahr für Jahr den ersten Preis verlieh.

Die Weihnachtszeit war eine der aufregendsten Zeiten des Jahres. Vater brachte einen grossen Nadelbaumzweig nach Hause, und wir halfen dabei, ihn mit Krepp-Papier zu schmücken. In der Nacht vor dem Fest ging die ganze Familie zur Christmette. Auf dem Weg in’s Bett, schon kurz vor dem Morgengrauen, spähten wir durch die Wohnzimmertür. Da war der ’Weihnachtsbaum’, behangen mit Strümpfen und kleinen Päckchen. Wir konnten vor Erwartung kaum schlafen. Mutter machte für alle einen Weihnachts-Strumpf, eine Tradition, die sie auch für ihre Enkelkinder bewahrte. Die Strümpfe waren aus rotem Netztuch, mit Manschetten aus rotem Krepp-Papier rundherum. Im Fuss waren gewöhnlich kleine Tüten, gefüllt mit Türkischem Honig, rosa und weissen Kokosbonbons, Karamellen, oder Toffees, die die Mutter selbst gemacht hatte.

Zwischen dem zerknitterten Zellophanpapier im ’Bein’ hielten unsere Strümpfe weitere Überraschungen bereit: Luftballons und Buntstifte, Papiertröten, die sich entrollten, wenn man hineinblies, kleine Formen für Gipsfiguren, eine Strickliesel, Haarschleifen, oder ein Puppenkleid. Oben am Strumpf lugte eine Blechflöte heraus, mit einer grossen Quaste daran. Für jedes Kind lag ausserdem ein Geschenk unter dem Baum, gewöhnlich ein Kleid oder eine Strickjacke, die Mutter für uns gemacht hatte.

Zu Weihnachten gab es immer ein saftiges Brathuhn mit geröstetem Gemüse, Erbsen und Sosse. Vater stand am langen Ende des Tisches, zerlegte das Huhn und gab jedem ein Stück des zarten weissen Fleisches auf den Teller und einen Löffel der Farce dazu. Mutter verteilte das Gemüse darum herum und goss die Sosse über das Fleisch. Wir assen schnell unsere Teller leer, denn hinterher sollte es ja noch Plumpudding geben, mit Weinbrandbutter, Vanillesosse und Schlagsahne.

Mutter hatte den Plumpudding schon Wochen vorher gemacht. Er wurde fest in ein mit Mehl bestreutes Tuch verpackt und stundenlang in einem grossen Einmachtopf gekocht, bevor sie ihn in der Speisekammer aufhing. Am Weihnachtstag wurde er noch einmal gekocht, dann ausgepackt, auf einen Teller gelegt, und seine dicke wulstige Haut mit Weinbrand übergossen und angezündet. Triumphierend trug Mutter das grosse braune Wunderwerk mit der blau tanzenden Flamme zum Tisch. Während sie es in Scheiben schnitt, waren wir mucksmäuschenstill, damit wir es ja nicht verpassten, wenn das Messer mit einem Kling auf eine Münze stiess. Im Plumpudding steckten nämlich Dreipenny- und Sechspenny-Stücke! Die die wir fanden, beknabberten wir solange, bis sie sauber waren, und legten sie, als wären es Medaillen, rundum auf den Tellerrand. Später, nach der australischen Währungsumstellung, tauschte Vater die alten Münzen in neue um. Wenn das Fest vorbei und kein Plumpudding mehr übrig war, wusch und kochte er die alten, und hob sie für das nächste Jahr auf.

In den Schulferien besuchten wir Grossmutter Paul in Busselton. Der Vater und wir Mädchen fuhren voraus und gönnten Mutter ein wenig Ruhe. Sie kam gewöhnlich eine Woche später nach. Grossmutter zu besuchen war immer ein grosses Abenteuer. Man fuhr die ganze Nacht mit der Eisenbahn. Wir hatten ein Abteil mit vier Etagenbetten. Kaum war der Zug losgefahren, packten wir das Abendessen aus, das Mutter für uns zubereitet hatte: hausgemachte Pasteten, noch warm vom Ofen, Zitronenwasser zum Trinken und Äpfel zum Zähneputzen. Wir sassen in versonnenem Schweigen, zufrieden kauend, wie die Kühe auf den Feldern, die an unserem Fenster vorbeizogen. Der Schaffner kam und lochte die Fahrkarte, die Vater aus seiner Jackentasche hervorzog. Nach dem Essen wuschen wir unsere Hände, spielten dann Karten, lasen unsere Bücher, oder schauten einfach aus dem Fenster, den immer länger werdenden Schatten der vereinzelten Eukalyptusbäume nach. Als es dunkel wurde, kam der Schaffner noch einmal, um die Betten herunterzuklappen. Mit ein paar flinken Bewegungen verwandelte er das Eisenbahnabteil in ein Schlafzimmer mit vier bequemen Betten, mit schneeweissen Laken und grauen Decken, die an jedem Ende rote Streifen hatten. Nachdem er gegangen war, schlüpften wir in unsere Pyjamas und putzten die Zähne. Der Waggon roch nach Leder, den Wolldecken und der Holzvertäfelung, und die Gerüche und die Enge waren beruhigend und aufregend zugleich. Ich hatte eine der unteren Kojen, Fuss an Kopf mit Mary Lou. Vater steckte uns unter die Decke und gab allen einen Gutenachtkuss, bevor er selbst in seine Koje kletterte und bei dem schwachen Glimmer der Deckenleuchte noch ein wenig las. Und ich lag da in dem schaukelnden Zug, lauschte auf das Klicke-di-klack, Klicke-di-klack der Räder und Schienen, träumte von den fernen Orten mit seltsamen Namen, die in Mutters Liedern vorkamen.

“Tee und Toast im Speisewagen, Tee und Toast im Speisewagen!”

Der Klang der Stimme des Schaffners drang in meinen Schlaf. Seinen Weckruf singend lief er durch den Zug. Das Rollo wurde hochgezogen und das weiche und noch schwache Licht des frühen Morgens fiel durch’s Fenster. Vater war schon aufgestanden und angekleidet.

“Auf, auf, ihr Schlafmützen”, rief er, “es gibt Tee und Toast im Speisewagen.”

Zum Tee und Toast durften wir unsere Pyjamas anbehalten. Wir liefen den Gang entlang zum Speisewagen als hätten wir die Nacht durchgezecht: schwankend und torkelnd und immer darauf bedacht, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, während der Zug dahineilte. Es gab nur schlichtes Toastbrot mit Butter, ohne Honig oder Marmelade, aber hier schmeckte so ein Toast absolut köstlich. Nun waren wir alle wach, lachten und kicherten, und hüpften den Gang entlang auf unserem Weg zurück zum Abteil. Mit dem feuchten Tuch, das Vater uns reichte, wischten wir die letzten Brotkrumen von unseren Lippen und den letzten Schlaf aus den Augen. Wir zogen uns rasch an. Noch ein Blick unter die Kissen nach liegengebliebenen Büchern, Puppen und Taschentüchern, dann klappte Vater die Betten hoch und packte unsere Pyjamas in die Reisetasche. Bald hielt der Zug an, wir stiegen aus und folgten Vater den Bahnsteig entlang zu einem anderen Zug. Der hatte keine Schlafkojen, nur Sitzbänke. Nicht mehr lange, und wir würden bei Grossmutter sein.

Grossmutter war eine stattliche Frau. Ihr weiter Schoss lud zum Sitzen ein, und mit ihren starken Armen konnte sie uns ganz fest an sich drücken. Sie war so weich. Ich liebte es, mich an ihr Bein zu schmiegen, wenn sie am Herd stand, und meinen Kopf in den Falten des langen dunklen Rockes zu vergraben, den sie gewöhnlich trug. Sie war immer gut gelaunt und strahlte eine Stärke und Verlässlichkeit aus, die mir ein Gefühl sicherer Geborgenheit gaben. Sie wohnte in einem kleinen Fertighaus aus Holz mit quadratischem Grundriss. Es gab vier etwa gleich grosse Räume und sowohl vorne als auch hinten eine Veranda. Wir Mädels schliefen in den grossen, knarrenden, superweichen Betten auf der vorderen Veranda. Das Haus hatte keine Isolation. Im Winter pfiff der Wind durch die Ritzen, und wenn der Regen auf das Blechdach trommelte, hätte es Tote erwecken können. Ich lag oft im Dunkeln in jenem weichen Bett, das mich umfing wie eine Hängematte, und lauschte den Regentropfen. Das Wohlbehagen beim Klang des niederprasselnden Regens, begleitet von Donner und Blitz, bleibt für immer eines meiner heimlichen Vergnügen.

Auf dem Herdrost in Grossmutters Küche ging das Feuer nie aus. Morgens toastete Vater unser Brot über der Glut des Banksia Zapfens, den er am Abend, bevor er zu Bett ging, auf’s Feuer gelegt hatte. Ein grüner Banksia Zapfen, der am Abend auf’s Feuer gelegt wird, ist morgens ein rotglühendes Scheit Holzkohle. Mit der Toastgabel brach Vater es in Stücke, schob diese etwas auseinander, um unser Frühstücksbrot zu toasten. Dann richtete er das Feuer wieder her. Der Wasserkessel begann zu pfeifen, und im Haferbrei stiegen die Blasen auf. Vater legte ein Stück Butter auf jeden Teller, bevor er den Brei hinein goss. Wir gaben Milch und Zucker dazu, und ich wartete gespannt, bis die kleinen Butterbläschen nach oben stiegen und auf der Milch schwammen, ehe ich zu essen begann. In Grossmutters Garten wuchsen Maulbeer- und Feigenbäume. So hatten wir immer genug Marmelade für unser Toast.

Wenn ich bei Grossmutter war, weckte mich morgens das ’Klapp-klapp’ eines Pferdes und das gedämpfte ’Brrr’, mit dem es vor dem Tor anhielt. Dann hörte ich, wie der Milchmann den Deckel des grossen Milchfasses hob, daraus Milch schöpfte und - es klang wie ein Mini-Wasserfall - in das kleinere Gefäss goss, welches er zum Haus trug. Ein Quietschen des sich öffnenden Tores, schwerfällige Tritte auf dem Weg zur Tür, das ’pflop’ des Deckels unserer Milchkanne, das leise Klirren der Münzen darin. Wieder der Klang fliessender Milch, und der Deckel, die an ihren Platz zurück kamen. Das ’Trapp-trapp’ sich entfernender Schritte. Das ’Bing-bing’ aneinander stossender Milchkannen. Pferdeschnauben. Ein ’Hüh!’. Das ’Klapp-klapp’ der Pferdehufe und das Geschepper der Kannen verloren sich langsam in der Morgenstille. Es war jeden Morgen dasselbe und ich hatte meine Freude daran.

In Grossmutters Haus gab es kein fliessendes Wasser. Wasser wurde gewöhnlich in grossen Emaillekrügen aus dem Regenwassertank hinter dem Haus geholt. Samstag war Badetag. Dann wurde Wasser aus dem Brunnen gepumpt und in einem Kupferkessel in der Waschküche erhitzt. Vater brachte das heisse Wasser krügeweise in’s Badezimmer und goss es in die Wanne. Dazu noch ein, zwei Krüge kalten Wassers aus dem Tank, und das Bad war bereit. Wir Mädels kamen als erste dran. Es war kalt in dem kleinen Badezimmer, welches Teil der hinteren Veranda war. Das Wasser kühlte rasch ab, so dass wir es nicht lange darin aushielten. Ein schneller Abrieb, mehr nicht. Wir wickelten uns in rauhe Tücher und liefen in die Stube, um uns am Feuer zu wärmen. Dort hingen unsere Pyjamas. Es ging nichts über warme Pyjamas. Wir schlüpften hinein und machten es uns in den beiden grossen alten Sesseln bequem, die vor dem Kamin standen, rutschten übermütig darin hin und her und liessen uns von Rosemary vorlesen, während zuerst Grossmutter und dann Mutter und Vater ihr Bad nahmen. Wenn das Badewasser zu kalt geworden war, dann wurde einfach ein Krug heissen Wassers nachgegossen. Vater war immer der letzte, doch das machte ihm nichts aus. Er hatte uns einmal erzählt, das er jeden Morgen kalt duschte, als er im Internat war. Wie schrecklich! Ich nahm mir fest vor, mich aus Internaten heraus zu halten.

Wenn wir bei Grossmutter zu Besuch waren, hackte Vater jeden Tag Holz. Er füllte die Holzhütte, zwei auf der Seite liegende ausgediente Wassertanks, sowie den Hohlraum zwischen Haus und Erdboden. Er war in Greenbushes aufgewachsen, wo sein Vater die Buchhaltung für das Sägewerk besorgte. Es heisst, dass unser Vater seinen ersten Baum fällte, als er zehn Jahre alt war. Er und sein Bruder Bob pflegten immer zu Beginn der Schulferien einen grossen Baum umzulegen und den Rest der Ferien damit zu verbringen, ihn klein zu hacken und die Scheite zu Hause in der Holzhütte zu stapeln. Das Holzhacken machte Vater sichtlich Spass. Er rieb die Axtklinge mit kurzen rhythmisch-kreisenden Bewegungen am Schleifstein. Von Zeit zu Zeit hielt er sie hoch und prüfte, ob sie nun scharf genug war. Er war dabei konzentriert und irgendwie stillvergnügt. Ihm zuzuschauen, wenn er Holz hackte, gab mir das gleiche Glücksgefühl, das mich überkam, wenn ich ihm beim Rudern zusah. Mit einer Hand stellte er das Jarrah-Stück auf den Hackklotz, ganz automatisch in die beste Position. Mühelos schwang er die Axt, und mit einem perfekt gesetzten Hieb war das harte Holz gespalten, als wäre es ein Selleriestengel. Viele Jahre später, als Vater, neunundachtzig Jahre alt, mich in Deutschland besuchte, liess er die Buchenstämme hinter unserem Haus seine Axt spüren. Das Holz, mit dem er unseren Keller füllte, genügte, um uns die folgenden drei Winter warm zu halten.

Vater und Bob waren gute Sportler. Sie ruderten im Schulachter, brillierten bei Leichtathletik Schulmeisterschaften, spielten Tennis, Cricket und Fussball. Später studierten sie an der gleichen Universität.

Bob konnte gut mit der blossen Faust boxen und mochte nichts lieber als gelegentlich einen ordentlichen Boxkampf. Wenn ihm danach war, ging er zu seinem Bruder.

“Los, Jack”, sagte er dann, “mir ist’s nach einem kleinen Kampf”.

Sie spazierten die Terrace in Perth hinunter, hielten mögliche Kontrahenten an, und fragten sie, ob sie Lust hätten zu boxen. Wenn dann einer einverstanden war, und weil das alles ja ganz illegal war, gingen sie in eine Seitenstrasse. Es war nun an Vater, Zuschauer zu finden, die auf den Ausgang wetten würden, um so die Prämie für den Sieger zusammen zu kriegen. Ausserdem musste er nach Polizisten Ausschau halten.

“Da wird geboxt. Da wird geboxt”, brummelte er, an der Strassenecke stehend, zwischen den Zähnen, den Passanten in’s Ohr.

Bald gab es genug Zuschauer, und der Kampf konnte beginnen. Gewöhnlich siegte Bob, aber egal wie es ausging, er war immer zufrieden nach so einer Prügelei.

In dem Jahr, als John geboren wurde, fuhren Vater und wir Mädchen gleich nach Weihnachten nach Busselton. Mutter und Baby-John folgten zwei Wochen später. Es war ein heisser Sommer, und wir verbrachten die meiste Zeit am Strand. Von Grossmutters Haus war es ein leichter Spaziergang dorthin, die King Street hinab. Wir bauten phantastische Sandburgen, mit Gräben und Türmen, und Brücken aus Treibholz. Wir liefen am Ufer entlang und sammelten die rosa Schalen der Fächermuscheln, dazu andere, tiefblaue Muschelschalen, kleine schwarze Meeresschnecken und wie Schmetterlinge ausschauende Herzmuscheln, mit denen wir unsere Meisterwerke schmückten. Wir lasen an’s Ufer gespülte gebleichte Rückenknochen des Kuttelfischs auf und machten daraus kleine Boote, die wir, mit munter im Wind wehenden Segeln aus Seegras, hinaus in’s Meer schickten. Wir lagen im seichten Wasser und sahen zu, wie dessen An- und Abschwellen Muster in den Sand zwischen unseren Armen zeichnete. Die Mutigeren unter uns übten schon mal, den Kopf unter Wasser zu halten und einen ’Toten Mann’ zu machen, solange bis schier die Lunge barst. Es waren glückliche Tage, und selbst der Gedanke an die Eisenbahnfahrt nach Hause konnte die Traurigkeit nicht vertreiben, darüber, dass ich Grossmutter und Busselton verlassen musste, wo das Leben so vollkommen wunderbar war. Es war das Jahr 1951, und ich sollte in die Schule kommen.

Aber noch ehe das Schuljahr begann, entzündeten sich meine Mandeln. Hanni, unser Doktor, sagte, sie müssten raus. Hanni war bei der Geburt von allen fünfen von uns dabei. Er impfte uns, besuchte uns zu Hause, wenn wir krank waren, flickte gebrochene Knochen und führte allerlei Operationen aus. Hanni war es auch, der Vaters Magengeschwür operierte. Es war der Grund, warum er nicht eingezogen wurde, als in Europa der Krieg ausbrach. Vater verbrachte die Kriegszeit in Albany, wo er unterrichtete und half, den Zivilschutz zu organisieren. Ein Glück für uns drei jüngere Mädchen, die alle während des Krieges geboren wurden. Vater hatte von dieser Operation eine Narbe wie ein Reissverschluss von einem Ende seines Bauchs zum andern.

Ich war fünf, als Hanni mir die Mandeln herausnahm. Ich erinnere mich noch gut an das Tuch, das sie mir im Operationssaal über das Gesicht legten, an den üblen Geruch und an eine körperlose Stimme, die rückwärts zählte und mich wiederholen liess, was sie sagte; an den Augenblick der Panik, als ich nicht mehr genug Luft bekam, gerade bevor ich in einen langen Tunnel hinein trudelte, mit einem Licht am anderen Ende.

Kaum war ich wieder zu Hause, da bekam ich eine Lungenentzündung. Bei der Operation war Blut in meine Lungen gedrungen und hatte eine Infektion ausgelöst. Hanni kam und sagte, ich müsse zurück in’s Spital.

Ich lag in einem grossen Bett in der Ecke des Krankensaals, und mir war heiss und schlecht. Ich wollte nach Hause, aber schien nicht die Kraft zu haben, aus dem Bett zu steigen. Eine weiche, wohlriechende Hand streichelte meine Stirn und Wangen. Mein Schutzengel lächelte zu mir hinab. Tatsächlich waren da eine Menge Engel, ja, ich hatte noch nie so viele Engel auf einmal gesehen. Ganz sanft schwangen sie ihre Flügel, wie Schmetterlinge, und erzeugten ein sanftes Lüftchen, welches meine heisse Stirn kühlte. Sie waren so schön, und alle lächelten mich an. Ich wusste, dass mir bald nicht mehr so heiss und schlecht sein würde, und dass ich mit ihnen gehen und spielen würde, und das machte mich ganz glücklich. Von weit weg konnte ich gerade so eben Mutters Stimme vernehmen, wie sie inständig rief:

“Schwester! Schwester!”

Nun war mir erst recht schlecht. Meine Freunde, die Engel, waren gegangen. Rundum war es dunkel.

“Jinny, mein Schatz.”

Es war Mutter. Beim Klang ihrer weichen Stimme begann ich zu weinen. Mutter wischte mit der Hand meine Tränen ab.

“Ist schon gut, Jinny, ist schon gut”, sagte sie leise. “Ich bin ja bei dir. Ist schon gut, mein Liebes.”

“Ich möchte nach Hause”, schluchzte ich, obwohl ich merkte, dass ich nicht einfach aufspringen konnte, wie ich es gerne getan hätte, und meine Arme um Mutters Hals schlingen. Mein Körper war so schrecklich schwer, und überall tat es weh.

“Du bist sehr krank, mein Liebling”, sagte Mutter leise, “Hanni sagt, du musst im Spital bleiben, bis du dich besser fühlst”.

“Sing’ mir was vor, Mama”, flüsterte ich, und leise hob und senkte sich ihre wunderschöne Stimme: “Greensleeves was all my joy, greensleeves was my delight . . .”, und ich schlief ein.

Als ich aufwachte, fühlte ich Mutters Hand um die meine gefaltet; mir war nicht mehr so bange. Mein Mund war ganz trocken.

“Mama, ich habe Durst”, sagte ich, noch ohne die Augen aufzuschlagen. Ein beruhigender Händedruck. Schon fühlte ich mich besser.

“Schwester!”, rief Mutter mit ruhiger Stimme. Ich öffnete die Augen. Es war hell im Krankensaal. Da war ein komisches durchsichtiges kastenartiges Etwas über meinem Bett, und ich fragte mich, was das wohl war. Eine Schwester in einem weissen Kleid und mit weissem Hut kam durch die Tür.

“Sie hat Durst”, sagte Mutter.

“Gut”, sagte die Schwester, “sie darf etwas Wasser trinken, und ich werde noch mal Fieber messen”.

Sie griff in ein Loch in der Wand des Kastens und schob etwas Kaltes unter meine Achsel. Dann hob sie meinen Kopf hoch, so dass ich trinken konnte. Mutter hielt mir ein Glas an die Lippen. Das Wasser schmeckte scheusslich. Ich legte mich in das Kissen zurück, und die Schwester nahm das Ding unter meinem Arm weg.

“Ihr Fieber ist runter”, sagte sie. “Wenn er seine Visite macht, werden wir den Doktor fragen, ob wir das Sauerstoffzelt wegnehmen können”.

Das Sauerstoffzelt wurde entfernt, und Nan kam mit Teddy. Teddy hatte einen goldenen Pelz, und wenn man die runde Scheibe auf seinem Rücken drückte, dann sprach er Bärisch. “Baaaaa”, sagte er bei unserer ersten Begegnung, was hiess: “Hallo, Jinny, ich freue mich zu sehen, dass es dir besser geht”. Aber das Besondere an Teddy waren sein schickes, weiss getupftes, blaues Overall und die dazu passende Mütze. Nan schimpfte mit mir, weil ich meine Tabletten in’s Kopfkissen gestopft hätte, anstatt sie zu schlucken. Aber sie waren doch so bitter gewesen. Sobald mir die Schwester den Rücken gekehrt hatte, hatte ich sie aus dem Mund genommen und im Kopfkissen vergraben. Nan sagte, ich wäre fast gestorben, und wenn Mutter mein Pillenversteck nicht rechtzeitig bemerkt hätte, dann wäre ich jetzt tot. Ich hörte nur halb zu. Ich schaute Teddy an. Ich wusste, Nan war nicht wirklich böse mit mir, sie tat nur so. Wie immer, wenn sie Angst gehabt hatte. Sie hörte auf zu schimpfen.

“Ich habe ihn schön angezogen für dich”, sagte sie. “Du brauchst einen gut aussehenden Burschen, der auf dich aufpasst. Hast mir da ganz schön Angst eingejagt, kleine Prinzessin”.

Sie umarmte mich, und dabei verschob sich Teddys Mütze. Ich lachte und rückte sie wieder zurecht. Er war so hübsch und hatte wunderschöne braune Augen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von diesem Tag an begleitete er mich überall hin, ausser zum Fischen. Er hätte im Boot nass werden können.

Manchmal frage ich mich, ob ich die Pillen im Kissen versteckt habe, weil ich den Kummer nicht ertragen wollte, der bald über unsere Familie kommen sollte.

2

Vater war Frühaufsteher. Morgens brachte er als Allererstes jedem im Haus eine Tasse Tee und ein Toastbrot an’s Bett. Ausser sonntags, wenn wir alle zur Messe gingen. Damals musste man beim Empfang der Kommunion nüchtern sein. Vater erzählte uns oft die Geschichte, als er sich am Tag seiner Erstkommunion verschlief. Er rannte den ganzen Weg zur Kirche. Es war ein langer Weg. Am Ziel angekommen, waren seine Lippen ausgedörrt und sein Mund trocken. Ohne nachzudenken lief er zum Regenwassertank hinter der Kirche und nahm einen Schluck. Zu spät wurde ihm klar, dass er sein Fasten gebrochen hatte und die Kommunion nicht empfangen konnte.

Dass er uns morgens Tee und Toast brachte, war seine Art, uns zu wecken, sei es für die Schule, die Klavierstunde, oder einfach, weil es Zeit war aufzustehen. Es war ein Brauch, den er sein Leben lang beibehielt, wenn auch in den späteren Jahren eher als Morgengruss denn als Aufforderung sich zu erheben. Bis zu seinem Tod bekamen Mutter und wer immer sonst im Haus war, um sechs Uhr morgens ihren Tee und Toast an’s Bett gebracht.

Während ich mich von der Lungenentzündung erholte, bekam Sue Scharlach, und Mary Lou und Rosemary brachen sich beide den Arm. Unser Haus glich langsam einem Lazarett. Als es Sue wieder besser ging, wurden sie und ich zu den Keoghs geschickt. Da gab es eine deftige Landküche und Gelegenheit zu gesunder Bewegung in frischer Luft. Die Keoghs waren Vaters Vettern. Gemeinsam betrieben Frank und Terry die Landwirtschaft und ihre Mutter kümmerte sich um den Haushalt. Jeden Morgen gab es Butter, Marmelade und Streichrahm für’s Frühstücksbrot. Es war himmlisch.

Sue und ich waren meistens draussen bei den Tieren. Wir fütterten die Hühner, sammelten die Eier auf, sahen beim Melken der Kühe zu und fuhren in einer Pferdekutsche mit Terry auf der Farm herum. Das Pferd war ein gutmütiges Tier mit Namen Gypsy. Wir mochten sie von allen Tieren am liebsten. Terry zeigte Sue, wie man die Zügel hält. Sie verstand sich gut darauf, und er liess sie gewähren, egal wo wir fuhren. Hinterher half Sue, Gypsy abzubürsten, während ich auf den Heuballen herumhüpfte, und dabei Mäuse in alle Himmelsrichtungen scheuchte. Der Geruch frischen Heus erinnert mich noch immer an jene Tage sorgloser Ausgelassenheit.

Eines Nachts, auf der Farm, träumte ich, dass ich mit Vater am Strand von Busselton entlang lief. Es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien angenehm warm, das glitzernd klare Wasser spiegelte den blauen Himmel. Wir gingen Hand-in-Hand, ich fühlte mich vollkommen glücklich und zufrieden. Plötzlich verschwand Vater. Ich schaute mich um nach ihm, doch er war fort. Ich war allein am Strand, der Himmel bedeckte sich und Wind kam auf. Ich rannte verzweifelt über den Sand, erst weiter in die gleiche Richtung und dann zurück, von wo wir gekommen waren. Ich sah ihn nirgends. Weinend wachte ich auf. Ich wusste nicht mehr, wo ich war, und hatte Angst. Es war dunkel, und es dauerte eine Weile, ehe ich bemerkte, dass mein Kissen auf dem Boden lag und mein Kopf am anderen Ende des Bettes. Ich rutschte hinaus und kroch zu Sue in’s Bett. Sie rührte sich kaum. Ihre Wärme beruhigte, doch ich war voll banger Ahnungen.

An diesem Morgen, als Sue und ich auf der Farm waren, brachte Vater wie gewohnt Rosemary ihren Tee und Toast und fand sie bewusstlos in ihrem Bett. Er rief Hanni an und alarmierte, noch während er zum Telefon rannte, Mutter. Hanni war innerhalb weniger Minuten da. Er fragte, ob Rosemary sich unwohl gefühlt habe.

“Nein”, sagte Mutter, “aber sie war in letzter Zeit sehr müde. So müde, dass sie sich nach der Schule gleich hinlegte und schlief”.

Nach ein paar weiteren Fragen griff Hanni zum Telefon und rief den Rettungswagen. Seine Diagnose: tuberkulöse Meningitis. Als der Wagen kam, wies er die Sanitäter an, Rosemary nach Perth zu bringen, schnell! Nach Perth waren es zweihundertsiebzig Meilen, damals eine Fahrt von zehn Stunden. Vater fuhr mit. Jahre später erzählte mir Mutter, dass sie in dem Augenblick, als der Krankenwagen abfuhr, in einen Schock verfallen sei. Nur mit grösster Mühe gelang es ihr aufzustehen, um den acht Monate alten John und Mary Lou zu versorgen, mechanisch wie ein Zombie, bevor sie wieder auf’s Bett sank. Am Abend des dritten Tages spürte sie um sich im Raum eine liebevolle Ausstrahlung. Ihr war, als ob ihr Bruder Jack zugegen war. Augenblicklich kehrte ihre Energie zurück. Sie stand auf und ging zielstrebig aus dem Schlafzimmer hinaus. Sie fühlte sich stark und bereit für alles, was kommen sollte.

In den ersten fünf Jahren meines Lebens war ich das Nesthäkchen der Familie. Als unser Bruder John geboren wurde, verlor ich diesen Platz. Mutter war mit dem neuen Baby beschäftigt, also hielt ich mich an Rosemary. Das war ganz natürlich. Sie war die Älteste, sie war verlässlich, und ich konnte darauf zählen, dass sie mir helfen würde, mit der neuen Situation fertig zu werden. Sie mochte mich, spielte gern mit mir und hatte immer Zeit, mich zum Schmusen auf den Schoss zu nehmen. Aber nun war sie plötzlich verschwunden. Als Sue und ich von Keoghs Farm zurück kamen und sie nirgends fanden und auch Vater fehlte, sagte Mutter uns, dass Rosemary sehr krank sei und dass Vater sie in’s Krankenhaus gebracht habe. Ich sah, dass Mutter sehr traurig war, und fühlte mich beklommen und durcheinander. Ich brauchte Rosemary mehr denn je, doch sie war nicht da. Ich beschloss, auf sie zu warten. Und ich wartete und wartete und wartete. Es schien eine Ewigkeit. Allmählich wurde ich böse auf sie, weil sie so lange brauchte, und besonders weil Mutter die ganze Zeit über so traurig war.

Das Krankenauto brachte Rosemary zum Royal Perth Hospital. Dort lag sie im Koma. Die Ärzte bestätigten Hannis Diagnose. Sie sagten Vater, dass kein Gegenmittel bekannt sei. Es gäbe nichts, das sie tun könnten. Rosemary würde sterben. Vater ging zu seinem Vorgesetzten und bat um eine Beurlaubung.

“Jack”, sagte Blue Robinson, “wenn ich dich beurlaube, dann wirst Du verrückt. Ich versetze dich lieber an eine Schule in Perth. Dann seid ihr, du und Dulcie, in Rosemarys Nähe und deine Arbeit wird dir Halt geben”.

Vater bekam eine Stelle an der Schule in Claremont, und die Familie zog um nach Perth. Das heisst, alle ausser mir.

Ich wurde zu Mutters Schwester, Bess, und deren Mann, Bill, nach Bruce Rock, am Weizengürtel, gebracht. Weil Rosemary sehr krank sei, so erklärte Mutter, hätte ich eine Art Ferien bei Tante Bess und ihrer Familie. Bess und Bill hatten zwei Töchter. Judy war so alt wie ich, Kathy war zwei Jahre jünger. Mutter und Bess hatten sich immer gut verstanden, und bevor sie heiratete, hatte Bess ihre Ferien oft in Albany verbracht, um Mutter zu helfen. Meine Eltern wussten, dass ich in guten Händen war. Und das stimmte. Tante Bess behandelte mich wie ihre eigenen Kinder. Judy hatte gerade mit der Schule begonnen; ich gesellte mich ihr zu, holte schnell auf, was ich versäumt hatte. Wir waren unzertrennlich. Wir taten alles gemeinsam: spielten mit unseren Puppen, malten, machten unsere Hausaufgaben und pflückten Strohblumen, die wir in Büchern pressten.

In späteren Jahren erinnerte ich mich gern und mit einem Gefühl der Dankbarkeit an jene Monate in Bruce Rock. Tante Bess’s liebevolle Sorge hatte mir das Trauma erspart, in Perth zu erleben, wie die Familie mit der schrecklichen Situation fertig werden musste, der todkrank im Koma liegenden Rosemary beizustehen. Fünfzig Jahre später wurde mir erst mit ganzer Klarheit bewusst, wie ich mich damals wirklich fühlte. Ich spürte wieder den Seelenschmerz, den mir die Trennung von meiner Familie bereitet hatte. Sie hatten mir alle so sehr gefehlt. Mit jeder Faser meines Körpers hatte ich mich danach gesehnt, bei ihnen zu sein.

Rosemary sollte zehn Monate im Krankenhaus verbringen, und mit der Zeit wurde aus meinem Gram Zorn, denn meine Familie schien mich nicht zu wollen. Tief in mir verdrängte Trotz die Trauer. Wenn meine Familie mich nicht wollte, dann brauchte ich sie eben nicht. Ich konnte allein fertig werden. Ich brauchte niemanden. Dieser Fehlschluss meines sechsjährigen Selbst nistete sich im Dunkel meines Unbewussten ein und sollte mein Entscheiden und Handeln über lange Zeit ganz wesentlich beeinflussen.

In Perth besuchte Vater täglich die Frühmesse, um für Rosemary zu beten. Nach Hause zurückgekehrt, brachte er allen Tee und Toast, machte das Frühstück und die Schulbrote, während Sue und Mary Lou sich ankleideten. Kurz nachdem sich Vater und die Mädchen auf den Weg zur Schule gemacht hatten, fütterte und versorgte Mutter den kleinen John, bevor die Babysitterin kam. Mutter sagte, es habe ihr jeden Morgen das Herz gebrochen, John weinen zu hören, wenn sie das Haus verliess, um mit dem Bus zum Hospital zu fahren, wo Rosemary um ihr Leben rang. Sie wusste, dass auch er sie brauchte, fühlte sich aber verpflichtet, zu Rosemary zu gehen. Sie sass bei ihr, hielt ihre Hand, streichelte sie, sprach zu ihr, sang leise, wollte sie in’s Leben zurückholen. Nach der Schule kam Vater, um bei Rosemary zu sitzen, und Mutter konnte nach Hause fahren, wo Sue, Mary Lou und John auf sie warteten.

Eines Tages sagten die Ärzte den Eltern, dass gerade ein neues Medikament erprobt werde, welches sie bei Rosemary einsetzen wollten. Es war ein Hoffnungsschimmer. Die Eltern stimmten zu. Nach vier Monaten im Koma öffnete Rosemary die Augen und blickte um sich. Sie kannte Mutter und Vater nicht mehr, und wusste weder, wer sie selbst war, noch wo sie herkam. Doch sie lebte. Aber sie war taub. Es stellte sich heraus, dass das Medikament das Hörzentrum in ihrem Gehirn zerstört hatte. Und sie war noch nicht über den Berg. Weitere Monate zehrender Krankheit und unzählige schmerzhafte Lumbalpunktionen standen ihr bevor. Erst im Sommer war sie soweit wieder hergestellt, dass sie das Krankenhaus verlassen konnte. Wir feierten Weihnachten in Perth; dann kehrte die Familie nach Albany zurück. Wir waren froh, wieder zu Hause zu sein. Rosemary lebte, und die Familie war wieder vollzählig. Und doch war es nicht wie früher und sollte auch niemals wieder so werden.

Während ihrer Krankheit war Rosemary vierzehn Jahre alt geworden. Als sie das Krankenhaus verliess, war sie so dünn und schwach, dass Vater sie wie ein Baby tragen musste. Wieder laufen zu lernen, war eine ihrer ersten Aufgaben. Mit der Zeit kehrten Erinnerungsbruchstücke zurück: wie sie den kleinen John auf ihrem Schoss hielt, oder die Kabbeleien mit ihren jüngeren Schwestern. Aber im Grunde war ihr die Vergangenheit für immer verloren. Für sie, und für uns, war es, als wäre sie eben erst geboren worden. Sie war nicht die selbe Rosemary, die krank geworden war und eilig in’s Hospital gefahren werden musste. Sie war eine Fremde für mich. Es war, als wäre meine Schwester gestorben und eine andere an ihren Platz getreten. Wenn ich zu ihr ging, nahm sie mich manchmal in die Arme und drückte mich liebevoll; doch ebenso oft stiess sie mich von sich und lachte hämisch über meine Bestürzung. Ihre Stimme war rau und monoton, da sie sich ja nicht selbst sprechen hören konnte. Sie war wie ein wildes Tier, das sich plötzlich eingesperrt sieht, und sie nahm oft Reissaus.

Wenn ich nachts Stimmen hörte, kroch ich aus dem Bett und schaute durch das dunkle Esszimmer in die hell erleuchtete Küche. Die Eltern sprachen dann mit ihrem Freund, dem Polizeisergeanten, und ich wusste, dass Rosemary wieder einmal ausgebüchst war. Einmal wachte ich mitten in der Nacht auf und bemerkte, dass Rosemary in mein Bett kroch.

“Schsch”, flüsterte sie, “verrate Mum und Dad nicht, dass ich hier bin”.

Ich lag da, lauschte ihrem gleichmässigen Atem, wusste, dass die Eltern sich grosse Sorgen um sie machten, und fühlte mich hin und her gerissen zwischen der Treue zu meiner grossen Schwester und der Liebe zu meinen Eltern. Vater fand uns fest umschlungen schlafend, als er am Morgen den Tee und Toast brachte.

Die Eltern taten was sie konnten, um wieder eine gewisse Normalität herzustellen. Doch Rosemarys Krankheit war wie eine Explosion gewesen, welche den Zusammenhalt und die Harmonie in der Familie für immer störte. So sehr sie sich bemühten, allen Kindern gleichermassen ihre Liebe zu geben: Rosemarys Behinderungen verlangten unablässig die besondere Zuwendung unserer Eltern.

In der Familie wurde nie darüber gesprochen, was geschehen war. Ich bin sicher, Vater und Mutter sprachen zusammen darüber, doch zu uns drang davon kein Wort. Ich vermute sie glaubten, sie würden uns schützen, indem sie nicht darüber sprachen. Wie auch immer, zwischen uns drei jüngeren Schwestern entstand so etwas wie ein Schweigekomplott, das ich jedenfalls nie in Frage zu stellen wagte. Wir gingen unseren Beschäftigungen nach, versuchten so brav und unauffällig zu sein, um nur ja unseren Eltern keinen Ärger zu machen. Wir taten untereinander und für die übrige Welt so, als sei alles in bester Ordnung. Dem Phänomen der Behinderung wurde damals offiziell kaum Beachtung geschenkt, und es gab keine professionelle Hilfe für Eltern und Familien mit einem behinderten Kind. Wir mussten allein damit fertig werden. Es war eine unmögliche Situation. Die Krankheit hatte Rosemarys Kindheit ausgelöscht und ihr Nervensystem beschädigt. Und sie war taub.

Wie muss das gewesen sein – plötzlich taub? Unfähig, die Stimmen deiner Familie zu hören, sie aber um dich zu sehen, wie sie reden und lachen, doch nichts davon verstehen; nicht hören, wenn sich dir jemand nähert, das Klavierspiel deiner Schwester, den krähenden Hahn, den lachenden Kookaburra1? Kein Ton. Nur Stille.

Im Laufe der Zeit lernten wir, Rosemary anzuschauen, wenn wir mit ihr sprachen, und unsere Aussprache überdeutlich zu machen, so dass sie die Worte von unseren Lippen ablesen konnte. Die Eltern versuchten, mit Hilfe der Gemeindeverwaltung eine Stelle für sie zu finden, wo sie eine Ausbildung machen und danach vielleicht eine Arbeit bekommen konnte. Aber sie blieb ein wildes Wesen, und ich fürchtete ständig ihr seltsames, unberechenbares Gebaren.

In jenem Sommer bekam ich Blinddarmentzündung; also wurde mir der Blinddarm herausgenommen. Wieder das Tuch über meinem Gesicht, der üble Geruch, die Wirbelfahrt durch den Tunnel mit dem Licht am Ende, das Aufwachen in dem inzwischen vertrauten Krankensaal. Nach zwei Wochen in einem Krankenhausbett konnte ich kaum laufen. Meine Fusssohlen fühlten sich an, als wären Schwämme daran fest gebunden. Im Jahr darauf bekam ich ein rheumatisches Fieber. Als ich mich davon erholt hatte, meinte Hanni, ich solle in einem trockeneren Klima wieder zu Kräften kommen. Also wurde ich in das Präventorium von Kellerberrin geschickt. Es war das Jahr, in dem ich neun wurde. Obwohl Mutter mir erklärte, dass ich meiner Gesundheit wegen ein wärmeres Klima brauchte, wuchs in mir weiter der Verdacht, dass meine Familie mich nicht haben wollte. Besonders da ich diesmal nicht zu meiner lieben Tante Bess und ihrer Familie ziehen durfte. Diesmal war ich in einer Art Gefängnis.

Das Präventorium wurde von Nonnen geleitet. Es war für Kinder bestimmt, die krank gewesen waren, und lag in einer sehr einsamen Gegend. Hier gab es kein Aufwecken mit Tee und Toast am Morgen. Blendendes Licht ging an, und strenges Händeklatschen bedeutete, dass es Zeit war aufzustehen. Nach dem Frühstück brachte uns ein Bus zur Klosterschule im nahen Städtchen. Wàhrend der Pause bekamen die Kinder aus dem ’Präv’ dort einen zweiten Becher heisse Milch, weil ’sie ja krank gewesen waren’. Ich war gewohnt, brav zu sein, aber es gab so viele Regeln, dass ich ständig auf der Hut sein musste, ja keine zu brechen. Sonst hätte ich vielleicht nicht zum Spielen hinaus gedurft oder mein Taschengeld wäre konfisziert worden.

Wir waren achtzehn Mädchen im ’Präv’ und ungefähr ebenso viele Buben, die Jüngsten sechs Jahre alt, die Ältesten sechzehn. Mädchen und Buben kamen nur zu den Mahlzeiten zusammen. Gegessen wurde schweigend. Der Schlafsaal der Buben war von dem der Mädchen durch das halbe Gebäude getrennt. Es war streng verboten, im Schlafsaal zu reden. Manchmal, wenn ich in der Dunkelheit mit meinen Bettnachbarn flüsterte, ging plötzlich das Licht an, und die ’Schwätzer’ wurden in den Waschraum befohlen. Es war spät, und der Waschraum war kalt. Wir mussten uns in eine Reihe aufstellen und unsere Waden mit Peitschenhieben traktieren lassen, bevor wir mit schmerzenden Beinen in’s Bett zurück humpelten. Ich weinte nicht. Ich gab den Nonnen niemals die Genugtuung, mich weinen zu sehen. Stattdessen zog ich mich in meine geheime innere Welt zurück, weit weg von der Realität dieses freudlosen Ortes, der so fern war von meiner Familie, dem Meer, und meinem geliebten Mount Melville. Obwohl mir alle schrecklich fehlten, tat ich als ginge es mir gut und als ob ich sie nicht brauchte. Der Panzer, den ich mir angelegt hatte, als Rosemary krank war, wurde mit jedem Tag meines Aufenthalts im ’Präv’ härter.

Ich habe nur zwei angenehme Erinnerungen aus jener Zeit: eine an die wohlriechenden rosa Quitten, die es im Herbst zum Nachtisch gab, und die andere an den Gärtner. Er war ein alter Mann mit einem wundersamen Gemüsegarten. Ich schlüpfte durch das Tor in der Mauer und sah ihm beim Unkraut Jäten und Wässern der Gemüsebeete zu. Er erzählte mir von den Pflanzen, als wären sie seine Freunde. Eines Tages wurde ich in’s Büro zitiert; man verbot mir, jemals wieder in den Garten zu gehen. Von da ab hielt ich nur noch den Atem an, bis ich nach Hause gehen durfte. Am Tag meiner Abreise fuhr der Schulbus nicht, und mein Fahrrad war zu sperrig für das Auto, das mich zum Bahnhof bringen sollte. Also nahm das Auto nur meinen Koffer, ich selbst stieg auf’s Rad. Unterwegs bekam es einen Platten. Aber ich achtete nicht darauf, wollte nur weg von diesem Ort und trat mit meiner ganzen Kraft in die Pedale, bis ich in dem Städtchen war. Der Reifen war nicht mehr zu flicken, doch ich war endlich frei.

1’Lachender Hans’, ein in Australien heimischer Vogel

3

Im Jahr nach meiner Rückkehr aus dem ’Präv’ verliess uns Sue. Sie ging in ein Internat in Fremantle. Sie schickte regelmässig Briefe, in denen sie betonte, wie froh und gesund sie sei. ’Macht Euch keine Sorgen, mir geht’s gut’ war der Tenor eines jeden Briefs. Zu Hause während der Schulferien kam heraus, dass ihr Blinddarm schmerzte, und er schon weh getan hatte, als sie im Internat war. Sie wurde gerade noch rechtzeitig operiert, bevor der Blinddarm durchbrechen und ihr Blut vergiften konnte. Es war typisch für Sue, ihre Eltern nicht mit kleinen und grossen Wehwehchen zu belästigen, aber ihr Schweigen hätte sie fast das Leben gekostet.

Da sie sich nicht selbst hören konnte, hatte Rosemary die Fähigkeit verloren, verständlich zu sprechen. Hanni besorgte ihr einen Platz in einem Rehabilitationszentrum in Perth, wo sie wieder sprechen lernen konnte, aber auch andere Fähigkeiten, wie Maschinenschreiben, die ihr helfen sollten, eine Arbeit zu finden. Sie war siebzehn und sollte nun dort wohnen. Sue und Rosemary hinterliessen eine grosse Lücke in unserer Familie. Obgleich ich erleichtert war, nicht jeden Tag Rosemarys unvorhersagbarem Verhalten ausgesetzt zu sein, vermisste ich sie und fühlte mich seltsam verloren ohne sie und Sue.

Im folgenden Jahr verliess der Rest der Familie Albany. Vater und Mutter hatten dort einundzwanzig Jahre verbracht. Sie sollten nie mehr zurückkehren. Auf seine Bitte hin war Vater nach Norseman, in den Eastern Goldfields, versetzt worden, wo er Direktor der Mittelschule wurde. Seit Rosemarys Krankheit litt Mutter unter Asthma, und Hanni meinte, ein wärmeres und trockeneres Klima sei besser für sie. Norseman liegt im Landesinnern und es ist heiss dort. Die Gegend ist flach, trocken und staubig, ganz anders als Mount Melville und das grüne, regensatte Albany. Wie oft sollten wir den ’Willy-Willy’ Ruf hören und hinausrennen, um die Wäsche herein zu bringen und die Türen und Fenster fest vor dem sich rasch nähernden Wirbelwind mit seinem durch