19,99 €

Mehr erfahren.

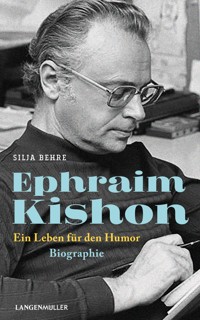

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Es gab eine Zeit, in der ein Autor aus Israel der Deutschen liebste Bücher schrieb. Von Drehn Sie sich um Frau Lot! (1961), Arche Noah Touristenklasse (1963) über Pardon, wir haben gewonnen! (1968), In Sachen Kain und Abel (1976) und schließlich den berühmten Familiengeschichten mit "der besten Ehefrau von allen" und den drei Kindern Rafi, Renana und Amir: Seit den 1960er Jahren führten Ephraim Kishons Bücher immer wieder die Bestseller-Listen an, dominierten die Buchregale und wurden für das Fernsehen verfilmt. "Lieben Sie Kishon?" fragte eine TV- Serie 1976. Ja, antworteten Millionen deutschsprachige Leser und machten den Autor aus Israel zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller des Landes. Wie kam es dazu, dass der aus Budapest stammende Israeli Ephraim Kishon mit seinen humoristischen Geschichten ausgerechnet beim deutschen Publikum seinen größten Erfolg hatte? Wie wurde der Holocaust-Überlebende Kishon zum Star-Autor der Bundesrepublik? Für ihn selbst war die Begeisterung der Deutschen für seine Satiren eine Genugtuung - und eine Ironie der Geschichte. Die deutschen Leser hätten sich mit Kishons Geschichten von ihrer historischen Schuld gleichsam frei gelacht. Und: Kishons Humor habe die Deutschen und die Juden versöhnt. Wirklich? Das vorliegende Buch spürt jenseits dieser populären Deutungen dem internationalen Erfolg des Autors nach und zeigt, wie er als "Kishon für Deutsche" zum Symbol einer Bestseller-Kultur avancierte und dabei zugleich auf das Image eines "Humorfabrikanten" reduziert wurde. So führt das Buch Kishons viele Karrieren erstmals zusammen: Denn, während dieser "deutsche" Kishon auf Humor und Heiteres abonniert war, provozierte der "israelische" Kishon als politischer Analyst in der israelischen Öffentlichkeit. Nach dem Sechstagekrieg 1967 blieb der Humorist Kishon schließlich auch vor seinem deutschen Publikum nicht unpolitisch - und stieß mit seinen Interventionen in Sachen Israel dem westdeutschen Feuilleton immer wieder vor den Kopf. So ist die Biographie des Kishon-Erfolgs nicht nur ein frühes Beispiel für einen deutschen Umgang mit israelischer Politik und Literatur, der bis heute im Zentrum der Debatten um Antisemitismus, Israel-Kritik, die Kulturbürokratie und BDS-Initiativen ("Boycott, Divestment and Sanctions") steht. Ausgehend von Kishons autobiographischen Berichten, den Erinnerungen von Zeitzeugen und Weggefährten sowie mit Hilfe von Presseartikeln und zahlreichen unveröffentlichten Archivquellen erzählt das Buch Kishons Erfolgsgeschichte im Spannungsfeld von Literatur, Humor und Politik, folgt den literarischen Spuren des Autors vom kommunistischen Ungarn der Nachkriegszeit, über die Anfangsjahre des Staates Israel bis in die "alte" Bundesrepublik und sogar in die DDR. Dabei entzieht sich die Erzählung dem Zwang der biographischen Chronologie, sondern behandelt in 15 szenischen Kapiteln die Grundfragen, um die sich Kishons Leben drehte: das Verhältnis zu seiner Herkunft und seine Rolle als Fremder, die Beziehungen zwischen humoristischer Literatur und Politik, die Rolle des Erfolgs, der öffentlichen Anerkennung und des privaten Glücks.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 540

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

100 Jahre Ephraim Kishon – Zur Geschichte hinter der Biographie 8

Prolog 10

»Meine Masseneinwanderung« – Oder: Wie wird man Israeli? 22

Humor zwischen den Fronten – Kalter Krieg in Budapest 44

Zwischen Braunschweig und Buffalo – Ein Autor aus Israel betritt die internationale Bühne 63

Lachen als Wiedergutmachung? Kishons deutscher Erfolg zwischen Humor und Holocaust 83

Überlebender werden – Ferenc Hoffmanns Holocaust-Erfahrung 102

Mit den Augen eines Fremden? Sallah Shabati goes international 128

Diagnose »Bestselleritis« – Der westdeutsche Buchmarkt im Kishon-Fieber 148

Humor ist ein ernstes Geschäft – Kishons Kampf im Kulturbetrieb 172

Schreibrichtung rechts? Oder: Wie Kishon sich die Sympathien der Literaturwelt verscherzte 196

In Sachen Kain und Abel – Ein Autor als Advokat Israels 223

Der Un-Kishon – Erfindung, Eindeutschung, Erwartungen 247

Ein Nebenschauplatz? – Kishon in der DDR 266

»Übersetzerstreit« – Kishon mit und ohne Torberg 280

Der Mensch Kishon – Versuch einer Annäherung 294

Die Kishons – ein Familienunternehmen 315

Epilog 342

Danksagung 356

Quellen- und Literaturverzeichnis 406

Film- und Fernsehquellen (nach Sendedatum) 413

Internetquellen und Blogs (in alphabetischer Reihenfolge) 413

Unveröffentlichte Archivquellen 415

Zeitungen, Zeitschriften, Magazine (in alphabetischer Reihenfolge) 416

Editorische Notiz 416

Personenregister 417

Sachregister 418

Bildnachweis 424

Anmerkungen 425

100 Jahre Ephraim Kishon – Zur Geschichte hinter der Biographie

In diesem Jahr wäre Ephraim Kishon am 23. August hundert Jahre alt geworden. Mit dieser Biographie soll noch einmal an jenen israelischen Autor und Satiriker erinnert werden, der einst der Deutschen liebste Bücher schrieb. Zwischen den Sechziger- und Achtzigerjahren war Kishons große Erfolgszeit: Jeder Bahnhofskiosk verkaufte Kishon-Bücher, seine Satirebände füllten die Bücherregale der Bundesrepublik.

Im Sommer 2013 fielen mir beim Ausräumen des großelterlichen Hauses zahlreiche Kishon-Bände in die Hände, darunter Kein Öl, Moses!, Mein Freund Jossele, Das große Kishon-Buch. Es waren die in den Siebzigerjahren erschienenen Kishon-Klassiker in den Erstausgaben des Langen Müller Verlags, im Leineneinband und mit den von Rudolf Angerer illustrierten Umschlägen. Dann las ich mich in den erstmals 1993 erschienenen Memoiren Kishons fest: Nichts zu lachen. Aber der Historikerin stellten sich viele Fragen: Wie wurde Kishon der beliebteste Autor der Deutschen? Gibt es einen Nachlass? In welchen Archiven finden sich seine Spuren?

Fünf Jahre später, 2018: erste Archivrecherchen, erste Lektüren, ein erster Aufsatz zu Kishon im Literaturbetrieb der Bundesrepublik, später ein Beitrag über Kishon in der Zeit – und schließlich ein Telefongespräch mit der Verlagsleiterin des Langen Müller Verlags, Sissi Klauser, in dem diese Biographie ihren Anfang nahm.

Während der Recherchen zu diesem Buch habe ich Ephraim Kishon noch einmal neu entdeckt. Zu dem Kishon der berühmten Familiengeschichten, die mir aus dem elterlichen Bücherregal seit Kindheitstagen vertraut waren, kam der politische Kishon, der Kommentator, der streitbare Kämpfer für die israelische Sache. Aus den Fünfzigerjahren stammt seine Satire über einen Angriff auf Israel und die Reaktion der Weltöffentlichkeit: Wie Israel sich die Sympathien der Welt verscherzte liest sich unter dem Eindruck der Ereignisse seit Oktober 2023 wie ein Kommentar zur Gegenwart.

Kishons Leben für den Humor und die Story hinter seinem Erfolg ist eine deutsch-jüdisch-israelische Beziehungsgeschichte par excellence im Spannungsfeld von Humor und Politik – und auch eine Einladung, Kishon noch einmal, wieder oder ganz neu zu lesen.

Silja Behre, Juni 2024

Prolog

Tel Aviv, 1. Februar 2005, ein grauer Wintertag: Um 11.00 Uhr sollte die Trauerfeier für Ephraim Kishon beginnen. Doch der Saal im Sokolov-Haus des israelischen Journalistenverbandes war leer. Hatte sie sich in der Zeit geirrt? Lisa Kishon-Witasek wurde unruhig. Sie und ihre Freundinnen, die sie beim Abschied von ihrem Ehemann nicht alleinlassen wollten, waren die Einzigen, die bisher eingetroffen waren. Aber waren sie hier richtig? »Warum gab es nicht mehr Stühle im Saal? Gab es denn überhaupt keine Sitzordnung, kein Protokoll?« 1 Doch dann wurde der Sarg in den Saal geschoben, mit der israelischen Flagge bedeckt, es erschienen immer mehr Menschen, und es wurde sehr voll – und sehr laut. »Es gab keine Sitzordnung, weil es keine Sitze gab, es gab auch keine Stehordnung, weil jeder überall stehen konnte, kein Protokoll, auch keine feierliche Kleidung, dafür klingelnde Handys wie immer, lautes Gerede, Gestoße und Gepuffe«, so erinnert sich die Witwe später. 2 Es war der Beginn einer Trauerfeier, wie sie die damals 48-jährige Lisa Kishon-Witasek noch nicht erlebt hatte. Sie zeugte davon, dass ihr vor drei Tagen plötzlich an einem Herzinfarkt verstorbener Mann nicht nur einer der beliebtesten Autoren der Deutschen gewesen war, sondern auch eine israelische Ikone.

»Fast jeder stirbt mal, irgendwann«, hatte Kishon wenige Monate zuvor in einem Interview mit der Berliner Tageszeitung B. Z. zu seinem 80. Geburtstag gesagt. 3 »Ich bedauere nur, dass ich meiner eigenen Beerdigung nicht lauschen kann. Man wird so schöne Sachen über mich sagen, ich werde ein großer Philosoph sein. Schade, dass ich das verpasse«. Er sollte recht behalten. »Wir begraben heute nicht nur Ephraim Kishon, sondern auch einen Teil von uns«, so Yosef »Tommy« Lapid, damaliger Vorsitzender der liberalen Shinui-Partei und Freund Kishons seit ihrer gemeinsamen Journalistenkarriere bei der Zeitung Maariv. 4 Dort hatte Kishon mit seiner Kolumne Chad Gadya seit 1952 das politische und alltägliche Leben in Israel satirisch protokolliert. »Wir begraben ein wichtiges Kapitel der israelischen Kultur«, erklärte Lapid und nannte den Verstorbenen die »Behörde des israelischen Humors«. 5 Immer wieder mussten die Trauergäste lachen.

Es folgten noch mehr Reden, etwa von der damaligen Bildungs- und Kulturministerin Limor Livnat, dem Bürgermeister von Tel Aviv, Ron Huldai, sowie von dem Vertreter des Außenministeriums, dessen Vater als Theaterkritiker Kishon einst das Leben schwer gemacht hatte. Denn neben seiner Journalistenkarriere hatte Kishon auch als Theaterautor und Filmregisseur die Konflikte der israelischen Gesellschaft so in Szenen umgesetzt, dass sie auf den Bühnen und Leinwänden der ganzen Welt für Lacher gesorgt hatten. Als der Schauspieler Chaim Topol am Rednerpult sprach, wurde die Atmosphäre immer gelöster und heiterer, mehr »Happening als Trauerfeier«, so Lisa Kishon-Witasek später. 6Und sie war nicht die Einzige, die sich darüber wunderte. Die Beerdigung sei von dem »israelischen Naturell« geprägt gewesen, «eigentlich sehr fröhlich», so später auch Brigitte Sinhuber-Harenberg, die lange Jahre als Pressechefin und Verlagsleiterin des Langen Müller Verlags die auf Deutsch erschienenen Bücher von Kishon betreut hatte. 7 Eine feierliche Getragenheit stellte sich auch danach am Grab nicht ein. Auf dem Trumpeldor-Friedhof, mitten in Tel Aviv gelegen und Begräbnisort berühmter Zionisten und Schriftsteller, wurde der Gesang des Kantors immer wieder von dem für die Tel Aviver Geräuschkulisse typischen Autohupen gestört. In der deutschen Presse war zu lesen, »direkt hinter der Friedhofsmauer« habe sich eine junge Frau aus einem der Fenster der dortigen Wohnhäuser gebeugt, um sich »lautstark mit einer Freundin auf der Straße« zu unterhalten. 8 Im Lärm der Stadt, im Gedränge am Sarg und später am Grab ging unter, was Kishons Freund Tommy Lapid in seiner Rede angedeutet hatte: dass Kishon im eigenen Land nicht die Anerkennung entgegengebracht worden war, die er sich von Israel gewünscht hatte. »Ephraim hätte nur zwei Tage länger leben müssen, um zu sehen, was nach seinem Tod passiert«, so Lapid, »Sein ganzes Leben lang haben wir versucht, ihm zu erklären, wie bewundert und geliebt er hier war, aber wir konnten ihn nicht überzeugen. Wie würdest du dich über deine Trauerfeier freuen, wenn du noch am Leben wärst!«. 9

Was Kishon von Israel erwartet hatte, war ihm dagegen in der Bundesrepublik Deutschland beschert worden: der ganz große Erfolg und die Anerkennung des Publikums. Dort war er zum Bestsellerautor avanciert und zeitweise einer der beliebtesten Autoren der Deutschen. In immer wieder neuen Auflagen erschienen seine Satiren, seine humoristischen Geschichten, wie zum Beispiel jene über die freiheitsliebende »original hebräische Waschmaschine« namens Jonathan, die sich im Schleudergang losreißt und davonruckelt, denn: Seit der Befreiung vom Joche des Pharao gilt das jüdische Volk als unerschütterlicher Anwalt der Freiheit. Wir haben als erste ein Gesetz zur Aufhebung der Sklaverei erlassen, wir haben in allen möglichen Revolutionen das Banner der Gleichheit hochgehalten, und wir werden auch jetzt, in unserem neuen Vaterland, die jüdischen Waschmaschinen aus der Versklavung befreien. 10 Oder die Sache mit der Bonbonniere, die sich, einmal geöffnet, als Wandergeschenk entpuppt, dessen Inhalt – »ein paar bräunliche Kieselsteine mit leichtem Moosbelag« – geradezu geschichtsträchtig ist: Wütend stürzten wir uns auf Ziegler und schüttelten ihn so lange, bis er uns bebend gestand, dass er die Bonbonniere voriges Jahr von einem guten Freund geschenkt bekommen hatte. Wir riefen den guten Freund an und stellten ihn zur Rede. Der gute Freund begann zu stottern: ›Bonbonniere … Bonbonniere … ach ja. Ein Geschenk von Ingenieur Glick, aus Freude über den israelischen Sieg an der Sinai-Front‹ … 11

Das waren Geschichten mit israelischem Lokalkolorit, und dabei so geschrieben, dass man überall darüber lachen konnte. Doch während Kishon in Trauerreden von Politikern und Schauspielern als israelische Institution gerühmt wurde, fehlte diese Seite des »deutschen« Kishon auf der Trauerfeier fast gänzlich. Nur wenige seiner deutschsprachigen Angehörigen und Freunde waren nach Tel Aviv gekommen, um dort von dem Autor Abschied zu nehmen. Neben seiner Witwe und der ehemaligen Verlagsleiterin Brigitte Sinhuber-Harenberg, war noch Kishons PR-Manager Jerry Toger aus München angereist, der es auf abenteuerlichen Wegen nach Zürich geschafft hatte. Denn nur von dort aus starteten noch Flüge nach Israel. Schuld war das Wetter gewesen. Die Verlegerfamilie Fleissner vom Langen Müller Verlag, der seit Kishons erstem Satireband 1961 alle seine Bücher verlegt, hatte dreimal versucht, von München nach Tel Aviv zu fliegen. Immer wieder mussten sie auf dem Weg zur Maschine umkehren: Ein Schneesturm hatte den Flugverkehr lahmgelegt. Schließlich wurde der Flug abgesagt. »Nicht schon wieder, Ephraim!«, rief die Verlegerin Brigitte Fleissner-Mikorey aus, als die Situation einer Kishon-Geschichte immer ähnlicher wurde. 12

Die Absurditäten des Alltags – das Scheitern am Wetter, an der Technik, an den lauten Nachbarn, an Formularen und Ämtern und am Familienleben – so zu erzählen, dass die Leser sich darin wiederfanden, auflachen und mit ihrem Schicksal versöhnen konnten: Mit dieser Art von Kurzgeschichten hatte Kishon sein Publikum erobert, von Ungarn bis Südkorea, von der Türkei bis Japan, in den USA und in Frankreich, und ganz besonders in der Bundesrepublik – ausgerechnet. Doch wie wurde aus dem Mann, der 1924 in Budapest als Ferenc Hoffmann auf die Welt kam, der international berühmte Autor Ephraim Kishon? Wie kam es dazu, dass seine auf Hebräisch verfassten Kolumnen in der ganzen Welt berühmt und gelesen wurden? Und wie und warum wurde ein Autor aus Israel, zudem ein Überlebender des Holocaust, im Nachkriegsdeutschland zum Starautor?

Die Geschichte scheint zunächst bekannt: Nachdem Ferenc Hoffmann Verfolgung und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten durch Flucht aus einem Arbeitslager überlebt hatte, emigrierte er 1949 als Ferenc Kishont und ohne ein Wort Hebräisch zu sprechen nach Israel. Dort soll ihm ein eifriger Einwanderungsbeamter den Namen Ephraim Kishon verpasst haben, unter dem er in der Folge als Autor humoristischer hebräischer Geschichten weltberühmt wurde. Dabei hat Kishon im Hinblick auf seine Popularität beim deutschen Publikum eine Werk- und Lebensdeutung vorgelegt, die den Blick auf seine Karriere bis heute prägt: »Ich wurde zum Lieblingsautor der Nachkommen meiner Henker, und das ist die wahre Ironie der Geschichte«. 13

Kishons deutscher Erfolg – eine Ironie der Geschichte? Das fragt zum Beispiel der Historiker Gabriel N. Finder, für den Kishons Beliebtheit bei den deutschen Lesern vor allem daher rührte, dass der Autor den Holocaust nicht thematisiert und so die deutschen Leser vor dem Thema gleichsam verschont habe. 14 Und was sagen die Deutschen? »Für uns«, so der Publizist Jörg Magenau in seiner Studie über die Bestseller-Bücher in der Bundesrepublik, »war es ein Beitrag zur Wiedergutmachung, wenn wir seine Bücher kauften, mit ihm lachten und Israel als freundliches Ländchen kennenlernten.« 15 Die Beziehung der Deutschen zum Holocaust – sei es durch Schweigen oder Versöhnungswunsch – bildet ein sozialpsychologisches Erklärungsmotiv für Kishons Popularität, das immer wieder vorgebracht, doch nur selten belegt wird.

Oder waren Kishons Geschichten so beliebt, weil sich die Leser in den Protagonisten seiner Geschichten und ihren Kämpfen mit den Tücken des Alltags wiedererkannten? »Diese israelischen Juden mit ihren komischen Namen wie Nebenzahl, Feinholz oder Manfred Toscanini waren wie du und ich und zugleich Panzerfahrer und Piloten, die anders als die Deutschen ihre Kriege andauernd gewannen«, schrieb der Zeit-Herausgeber Josef Joffe in seinem Nachruf auf Kishon. 16 Doch gleichzeitig machte er noch einen anderen Erfolgsfaktor aus, der »in den Nachrufen bloß in Nebensätzen erwähnt« werde, nämlich den Schriftsteller Friedrich Torberg aus Wien, der Kishons Bücher fast zwanzig Jahre lang »leichtfüßig und elegant« ins Deutsche übersetzt hat – und zwar so erfolgreich, dass daneben seine eigene literarische Karriere immer wieder ins Hintertreffen geriet. 17 Dabei hat Friedrich Torberg mit seiner literarischen Übersetzungsleistung für ein deutschsprachiges Publikum nicht nur zum Erfolg der Satiren aus Israel beigetragen, sondern zugleich auch (s)ein politisches Programm verfolgt: Unterstützung für Israel und das zionistische Projekt gewinnen, ohne dabei die Leser durch Verweise auf den Holocaust zu sehr zu belasten. 18 Doch verstanden die deutschen Leser ihre Kishon-Lektüre tatsächlich als eine Art Wiedergutmachung? Und inwiefern war Kishons Popularität vor allem das Resultat von Friedrich Torbergs Bearbeitungs- und Übersetzungsleistung?

Es gibt Ephraim Kishon für Autofahrer und für Manager. Es gibt Ephraim Kishon für Familien, für Kinder und zum Einschlafen. Es gibt Kishon für Eilige, für Steuerzahler, für Feinschmecker, für Verliebte und für Österreicher. Wie kam es dazu, dass Kishons Satiren jahrzehntelang immer wieder neu aufgelegt wurden, dass rund 34 Millionen Exemplare seiner Bücher auf Deutsch verkauft wurden?

Kishons großer Bucherfolg beruhte auf einer Erfindung: dem »Kishon für Deutsche«. 19 Dieses Buch nimmt den Tag der Trauerfeier in Tel Aviv am 1. Februar 2005 zum Ausgangspunkt einer Spurensuche, um dem Erfolg des israelischen Autors auch jenseits sozialpsychologischer und literarischer Deutungen nachzuspüren, um die Erfindung der »Marke Kishon« zu rekonstruieren und so zu zeigen, wie Kishon gleichsam zum Symbol des Bestsellerautors avancierte. Dafür gilt es erstens, den als »Humorfabrikanten« etikettierten Kishon im Book Business zu verorten: Welche Rolle spielten Verleger, Journalisten und andere Übersetzer für die deutsche (und internationale) Karriere Kishons? Auf welche literarischen und publizistischen Netzwerke konnte er sich stützen? Welche Rolle spielte Kishon als zeitweise beliebtester Autor der Deutschen im westdeutschen Literaturbetrieb der Nachkriegszeit? Und auch jenseits der Bundesrepublik: Wie wurde aus dem ungarischen Neueinwanderer Ferenc Kishont in Israel der Erfolgsautor Ephraim Kishon? Wie setzte sich Ferenc Kishont – zunächst ohne Hebräischkenntnisse – auf dem israelischen Buchmarkt der ersten Jahre nach der Staatsgründung als Autor durch? Wie gelangten seine noch auf Ungarisch geschriebenen Geschichten in die damals größte Abendzeitung Maariv? Und wie schaffte er dann den Sprung in den internationalen Literaturbetrieb?

Zweitens: Dieser »deutsche« Kishon war ein auf Humor und Heiteres spezialisierter, ja, reduzierter Autor. Dagegen war der »israelische« Kishon als zuweilen auch umstrittener politischer Analyst der israelischen Gesellschaft bekannt geworden. 20 Der »politische« Kishon in Israel und der als Unterhaltungsautor aufgebaute »deutsche« Kishon, das waren bisher zwei getrennte Sphären, die im Folgenden zusammengeführt werden sollen. Denn: Auch der Humorist Kishon blieb vor seinem deutschen Publikum nicht unpolitisch – und forderte dieses Publikum mit seinen israelischen Interventionen vor allem nach dem Sechstagekrieg 1967 heraus. Wie verhielt sich der humoristische zum politischen Kishon? Welche Rolle spielte der beginnende Kalte Krieg in Kishons literarischen Anfängen in Budapest? Und wie positionierte sich Kishon in den Debatten um die Nahostpolitik nach dem Sechstagekrieg, als sich in Westdeutschland eine pro-israelische bürgerliche Rechte gegenüber großen Teilen der Linken abgrenzte, in deren Umfeld eine israelkritische Haltung dominierte? Und in der Langzeitperspektive: Wie wirkte sich die Entwicklung der Nahostpolitik auf Kishons Image und auf die Wahrnehmung israelischer Autoren in der Bundesrepublik aus? Denn Kishons Erfolgsbiographie kann als ein frühes Beispiel für einen deutschen Umgang mit israelischer Politik und Literatur gelten, der bis heute im Zentrum der Debatten um Antisemitismus, Israel-Kritik, die Kulturbürokratie und BDS-Initiativen (»Boycott, Divestment, Sanctions«) steht.

Drittens: Kishons kommerzieller Erfolg beim deutschen Publikum hatte ihm das Etikett des »Humorfabrikanten« eingebracht. 21 Doch was war das für ein Humor, der die Deutschen so begeisterte? War es der jüdische Witz? Oder israelischer Humor? Und wenn ja, hatte Kishon den »israelischen« Humor neu erfunden – oder stützte er sich auf literarische Traditionen, die ihm aus Budapest vertraut waren? Und auch: Welchen Beitrag leisteten seine Satiren in der Geschichte des Humors in der Bundesrepublik nach 1945? Und last but not least: Wie hat Kishon sein Leben erzählt? Wie hat er die Erfahrung des Holocaust in seine Biographie und in sein Werk integriert? Welches Bild hat er von sich entworfen – und wie kann man sich dem Menschen Kishon nähern?

Eine erste Antwort lautet: Mit seinen Büchern, mit seinen Texten. Nichts zu lachen: Unter diesem Titel hat Kishon in einem erstmals 1993 erschienenen biographischen Dialog mit dem israelischen Journalisten Yaron London sein Leben entlang seiner Identitäten von Ferenc Hoffmann über Ferenc Kishont bis zu Ephraim Kishon als eine Kette von Zufällen, Glück, gemeisterten Herausforderungen und Überlebenswillen erzählt. 22 Das Buch fungiert als eine Art offizielle Kishon-Erzählung, als historisches Vermächtnis des Autors selbst, das bisher die Grundlage anderer biographischer Porträts bildete, darunter das 2018 für den Fernsehsender arte produzierte Kishon-Porträt Lachen, um zu überleben des Regisseurs Dominik Wessely. 23 Auch für dieses Buch bildet Kishons autobiographischer Rückblick eine wichtige Quelle, die es jedoch historisch zu hinterfragen und um andere Zeitzeugnisse zu ergänzen gilt. Neben dem autobiographischen Gespräch in Nichts zu lachen (1993) hat der Langen Müller Verlag außerdem Teile des Briefwechsels zwischen Kishon und seinem Übersetzer Friedrich Torberg veröffentlicht und damit einen ersten Einblick in die besondere Beziehung gegeben, die den Autor »Sonny« mit seinem Übersetzer »Pappi« verband. 24 Für Lisa Kishon-Witasek als Mitherausgeberin der Korrespondenz ist diese »wohl das persönlichste Dokument, das wir von Ephraim besitzen«, denn Kishon führte kein Tagebuch und kaum persönliche Korrespondenz. 25

Dafür war Kishon, so scheint es, immer zu beschäftigt: mit dem Schreiben, mit Interviews, mit PR-Arbeit. Die Erfindung des Autors Ephraim Kishon lässt sich an den Glossen und Artikeln ablesen, die er seit 1945 veröffentlicht hat. Hinzu kommen unzählige Interviews und Besprechungen seiner Bücher und Theaterstücke in der israelischen und internationalen Presse: von der New York Times bis zur Hörzu deckte Kishon ein Spektrum ab, das Aufschluss über seine Wahrnehmung als Autor und seine publizistischen Strategien gibt.

Doch mit welchen anderen, bisher unveröffentlichten Quellen soll Kishons Leben für den Humor hier erzählt werden? Hatte Kishon bereits zu Lebzeiten sein literarisches Nachleben organisiert, einem renommierten Archiv einen Vorlass und das Recht auf seinen Nachlass, seine Korrespondenz, seine Notizhefte und literarischen Dokumente eingeräumt? Kann sich dieses Buch also auf zahlreiche Archivkästen und ein erschlossenes literarisches Erbe stützen? Die Antwort lautet nein. Bis heute wurde sein Nachlass – Briefe, Verträge, persönliche Dokumente – keinem Archiv übergeben. Die Kishon’sche Nachlasspolitik ist eine Familienangelegenheit. Seine drei Kinder Rafael, Amir und Renana Kishon hüten das Erbe des Vaters im Kishon-Haus im Tel Aviver Stadtteil Afeka, wo es der Erschließung harrt und für dieses Buchprojekt nicht zugänglich war. Wer sich auf Kishons Spurensuche begibt, muss also auch die Wege jenseits von Afeka beschreiten. Diese führen in Archive, Bibliotheken und Verlagshäuser in Israel und nach Deutschland, Österreich, Ungarn und den USA, wo Kishon Spuren hinterlassen hat – manchmal nur einige wenige Blätter, manchmal ganze Ordner. Dazu gehören das Archiv der National Library of Israel, das Archiv der Erinnerungsstätte Yad Vashem und das Pressearchiv der Sha’ar Zion Bibliothek (Beit Ariela) in Tel Aviv. In der Wienbibliothek im Rathaus der österreichischen Metropole konnte der Teilnachlass des Kishon-Übersetzers Friedrich Torberg eingesehen werden, der einen wichtigen Einblick in Kishons erste publizistische Erfolge in der Bundesrepublik gibt. Über die ungarische Datenbank Arcanum konnten Budapester Zeitungen der Nachkriegszeit eingesehen werden. Das Archiv des Bayerischen Rundfunks und des ZDF stellten Fernsehbeiträge zur Verfügung. Im Archiv der Akademie der Künste in Berlin fanden sich Hinweise auf Kishons Kontakte mit dem DDR-Verlag Volk und Welt – und damit auf den bisher unbekannten »Ost-Kishon«. Das Bild des erfolgreichen »West-Kishon« konnte vor allem aufgrund der Dokumente aus dem Unternehmensarchiv des Axel Springer Verlags, durch einzelne Dokumente zu Kishon aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach und ganz besonders durch die Auswertung der umfangreichen Kishon-Dokumente im Verlagsarchiv des Langen Müller Verlags in München gezeichnet werden, das auch die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckende Korrespondenz zwischen Kishon und dem Verleger Herbert Fleissner verwahrt. Mit Hilfe regionaler Archive in Stuttgart, Aachen, Suhl oder Braunschweig wurde dem Erfolg Kishons jenseits der internationalen Metropolen nachgespürt. Und schließlich hat Kishon Spuren in den Leben und den Erinnerungen seiner Weggefährten hinterlassen. 26 Es mangelte nicht an Material, und doch: Zuweilen stellte die Quellenlage der Arbeit an diesem Buch mehr Fragen, als dass sie Antworten gab. So konnten manche der von Kishon in eigenen Darstellungen immer wieder zitierten Dokumente nicht eingesehen und überprüft werden, weil sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit in dem noch unerschlossenen Nachlass befinden. Ein Beispiel sei genannt: Der S. Fischer Verlag in Frankfurt, der Kishons Theaterstücke seit 1954 in der Bundesrepublik verlegte, soll eine vom Autor angebotene Satirensammlung mit folgender Begründung abgelehnt haben: »›Sähen wir nur die kleinste Chance für einen Erfolg Ihres Buches beim deutschen Leser, würden wir Ihrem Vorschlag gerne zustimmen. Wir sehen aber keinerlei Aussichten‹, versicherte mir der Lektor bei Fischer, ein ausgewiesener Experte für Publikumsgeschmack.« 27

Die Satirensammlung erschien dann 1961 unter dem Titel Drehn Sie sich um, Frau Lot! im Langen Müller Verlag und wurde sein erster deutschsprachiger Bestseller. Kishons Story von der ablehnenden Haltung des Fischer-Lektors folgt derselben ironischen Erzählstrategie wie die Geschichte von seinem Erfolg im Land der Täter. Doch die Fragen bleiben und bohren im Kopf der Historikerin: Wo ist der dazugehörige Brief des Verlags? Wer war der Lektor, der den Satireband abgelehnt hatte? Auch auf Seiten des S. Fischer Verlags ist die Überlieferungssituation nicht geklärt, ein geordnetes Archiv mit Kishon-Dokumenten gibt es nicht. Kishon selbst hat seine Korrespondenzen – zumindest gilt das für sein Büro in Zürich – nicht in ihrer Gänze systematisch geordnet und verwahrt. Manchmal legte er selbst ein Ordnungssystem in Form von Mappen und Schachteln an, deren Aufschriften wie »Todeskampf mit Fischy«, »Siegeszug« oder »Wirklich dringend« sich aber kaum mehr einem Werk zuordnen ließen. 28 Dann wieder überließ er es den Sekretärinnen, Ordnung in die Ordner zu bringen. Was bleibt zu tun? In diesem Buch wird angesichts dieser Archivsituation davon ausgegangen, dass Kishons ganz persönliche Nachlasspolitik nicht nur im Erzählen seiner Lebensgeschichte für seine Kinder bestand, sondern auch in Kishons eigener Arbeit an seiner Biographie und seinem Image als Autor.

Doch wie kann man diese Lebens- und Erfolgsgeschichte jenseits von Kishons eigener Darstellung erzählen? Es gilt, die von Kishon selbst etablierte Meistererzählung einer von Glück und Zufall geprägten Karrierebiographie chronologisch aufzubrechen, seine Erinnerungen historisch einzubetten, sie als eine Quelle neben anderen zu begreifen. Auch aufgrund der Quellenlage nimmt diese Studie über Kishons deutsche Karriere keine biographische Inventur vor, keine möglichst lückenlose Dokumentation seiner Lebensaktivitäten und -ereignisse, keine Chronologie der Entwicklung vom hebräischen Sprachschüler zum internationalen Starautor. Vielmehr folgt die Erzählung dieses Lebens einer Darstellung in Szenen, die sich um die Grundfragen von Kishons Leben drehen: um das Verhältnis zu seiner Herkunft und seine Rolle als Fremder, um die Beziehungen zwischen humoristischer Literatur und Politik und um die Rolle des Erfolgs, der öffentlichen Anerkennung und des privaten Glücks. Wir lassen die Geschichte von der Erfindung Ephraim Kishons nicht im Budapest seines Geburtsjahres 1924 beginnen, und auch nicht im Jahr seiner »Neugeburt« in Israel 1949, sondern an einem Frühlingstag in Tel Aviv im Jahr 1952.

»Meine Masseneinwanderung« – Oder: Wie wird man Israeli?

Gott sei Dank haben meine Bücher keinen Akzent. 29

Ephraim Kishon

Tel Aviv, im Frühjahr 1952: Eine eigene Kolumne in der auflagenstärksten Zeitung des Landes, jeden Tag und ab sofort. Für den jungen Mann war der Vorschlag des Chefredakteurs ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte. Und wie reagierte er? Mit einer Entschuldigung: »Pardon, nix verstehen, was du jetzt gesagen.« 30 Der Chefredakteur hielt die fehlerhafte Sprache für einen guten Scherz und brach in Gelächter aus. Der junge Autor ließ ihm den Glauben, lachte leise mit – und nahm das Angebot an, das sein Leben verändern sollte. Er wird diese Kolumne rund dreißig Jahre lang schreiben, diese Texte werden in Büchern erscheinen, zuerst auf Hebräisch, dann auf Englisch, auf Deutsch, später auch auf Französisch, Spanisch, Koreanisch, auf Filipino und auf Ungarisch, auf Japanisch und auf Türkisch – insgesamt in 38 Sprachen –, sie werden ihm Literaturpreise und Ehrungen einbringen und sich millionenfach auf der ganzen Welt verkaufen. Doch all das weiß er noch nicht, all das kann er an diesem Tag im Frühjahr 1952 noch gar nicht wissen, als der Chefredakteur der Zeitung Maariv ihm, dem Neueinwanderer aus Ungarn, der immer noch unter dem Namen »Kishont Ferenc« schreibt, die Spalten seiner Abendzeitung öffnet und damit den Grundstein für die Karriere eines der erfolgreichsten israelischen Journalisten legt. 31 Denn: Erst als Autor der täglich in Maariv erscheinenden Kolumne wird der Neueinwanderer Kishont zu jenem Ephraim Kishon, der mit seinem humoristischen Blick auf die israelische Einwanderungsgesellschaft der frühen Fünfzigerjahre zur Erfindung eines neuen Humors israelischer Art beitrug – und dabei selbst zum Israeli wurde, indem er seine sprachliche Unterlegenheit in ein gemeinsames Lachen verwandelte.

Wie kam es dazu? Ein Rückblick: Drei Jahre zuvor, am 16. Juni 1949, war in der Zeitung Új Kelet (zu Deutsch: Neuer Osten), dem Blatt der ungarischen Community in Israel, die kurze Satire Segítenek a rokonok (»Die Verwandten helfen«) erschienen. Das Thema: die ersten Lektionen eines Neueinwanderers in Sachen Israelisch-Sein und die Frage, ob und wie man sich vor der Sonne zu schützen habe. 32

Wenige Wochen zuvor, im Mai 1949, war Kishont selbst als Neueinwanderer im Hafen von Haifa angekommen. Gemeinsam mit seiner Frau Eva Klamer, einer gebürtigen Wienerin, war er aus Budapest geflohen und über Bratislava, Wien und Italien schließlich mit der Galila nach Israel gekommen. Die ersten Wochen verbrachte das Paar in einem Auffanglager für Neueinwanderer, die den jungen Staat, der sich gerade in einem Unabhängigkeitskrieg gegen die arabischen Nachbarstaaten behauptet hatte, zu Hunderttausenden erreichten. Das erste Zuhause für die Neuankömmlinge war zumeist das nahe Haifa gelegene größte Auffanglager des Landes: Sha’ar HaAliya – das »Tor zur Einwanderung« oder wörtlich »Das Tor zum Aufstieg«, wie die Einwanderung nach Israel genannt wird. Es war ein Camp aus Wellblechhütten und Zelten, eine erste Station, um die Neuankömmlinge zu registrieren und medizinisch zu untersuchen, errichtet für 5000 Menschen – und hoffnungslos überfüllt. »In einem Holzverschlag, von dessen Decke eine nackte elektrische Birne herabhing und vor dem sich die Einwanderer zu einer Schlange formierten, saß hinter einem wackeligen Tisch ein an seiner Khaki-Uniform und an seinem Jiddisch kenntlicher Einwanderungsbeamter, der alsbald mit den Formalitäten begann. Uns alle überkam große Erregung und Erschütterung. Schließlich war es das erstemal, daß wir in unserer neuen Heimat Schlange standen.« 33 Hier sei, folgt man Kishons Lebenserzählung, der ungarische Jude Ferenc Kishont zum Israeli Ephraim Kishon geworden, wenn auch vorerst nur auf dem Papier. Hier habe ein Einwanderungsbeamter entschieden, das »t« zu tilgen, sodass aus dem ungarischen Kishont der Familienname Kishon wurde – nach dem gleichnamigen Fluss, der in den Bergen des nördlichen Samaria entspringt und bei Haifa ins Mittelmeer mündet. Den Ferenc habe der Beamte – so hat es Kishon oft erzählt – kurzerhand zum Ephraim gemacht. »›Nicht Ephraim, bitte! Ferenc!‹ – »›Einen solchen Namen gibt es nicht. Der Nächste!‹« 34

Die Hebräisierung der Diaspora-Namen galt im vorstaatlichen Israel und besonders nach der Staatsgründung als ein Zeichen der Identifikation mit dem jüdischen Staat und als Abwendung von der durch Verfolgung und Vernichtung geprägten Vergangenheit. So gaben Tausende Israelis – wie von staatlichen Stellen implizit gefordert – ihren Namen einen hebräischen Klang und orientierten sich dabei oft an geographischen Orten des neuen Staates, um ihre Verbindung mit dem Land Israel zu zeigen. Im Gegensatz zu diesen freiwilligen Namensänderungen wurde den ab 1948 ins Land strömenden Neueinwanderern von den Einwanderungsbeamten oft ungefragt ein neuer Name verpasst. Für Ferenc Kishont alias Ephraim Kishon wurde aus dieser üblichen Praxis die Story einer bürokratischen Taufe, einer Erzählung von Neugeburt und Neuanfang. Ob es sich tatsächlich so ereignet hat? Die Autorin dieser Zeilen wäre nicht die Erste, die daran Zweifel hegt. Ein Journalist in der damaligen DDR bemerkte 1986: »(…) bei einem Satiriker sind solche Angaben immer mit Vorsicht zu genießen«, gerade weil ein Teil seiner Satiren die »bürokratischen Umtriebe in seinem Lande« zum Thema gemacht habe. 35 Hinzu kommt: Erst ab 1951 trat der Autor mit seinen ersten hebräischen Texten als Ephraim Kishon an die Öffentlichkeit. Zuvor hatte er auch in Israel unter dem Namen Ferenc Kishont publiziert. Dazu später mehr. Wie es auch gewesen sein mag: Mit der Erzählung von Ankunft und Namensgebung hat Kishon nicht nur eine bürokratische Praxis des jungen israelischen Staates in seine Lebensgeschichte integriert, sondern auch die Rolle des Auffanglagers als einem Ort der Wandlung und des Neubeginns betont. Hier wurden die Neueinwanderer zu Israelis, von hier aus veränderten sie ihrerseits ihre neue Heimat. 36 Denn dem Neueinwanderer aus Ungarn offenbarten sich unter den Nissendächern und in den provisorischen Zeltlagern nicht nur die Herausforderungen und Probleme der Masseneinwanderung nach Israel in den ersten vier Jahren nach der Staatsgründung 1948. Indem er seine Erfahrungen und Erlebnisse in Form satirischer Geschichten verarbeitete, erschuf er einen Humor, der zum Identifikations- und Integrationsinstrument der neuen und alten Israelis wurde. Die überforderte Bürokratie, die Überfüllung der Lager, die Konflikte zwischen den Neuangekommenen und den Staatsbediensteten und schließlich das Aufeinandertreffen der so unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen: Das war, was der aus dem bürgerlichen Budapest kommende Ferenc Kishont beobachtete, der sich nun gemeinsam mit seiner Frau die Behausung im Durchgangslager mit einer Großfamilie aus Marokko teilte. Deren »Geschrei« – so erinnert sich Kishon später – sei »ohrenbetäubend« gewesen, »gleichgültig ob sie von ihrem Vater verprügelt oder liebkost« worden seien. 37 Diese marokkanische Familie gehörte zu den rund 520 000 Einwanderern, die Israel als sogenannte »Mizrahim« erreichten, als Juden aus Nordafrika, aus dem Irak, dem Iran, dem Jemen und der Türkei und Indien, die sich durch ihre traditionellere Lebensweise, ihre Religiosität und ihren Kinderreichtum auszeichneten. Bei der Staatsgründung Israels waren sie aus ihren Heimatländern vertrieben worden. In den Durchgangslagern trafen sie auf Einwanderer aus Süd- und Nordamerika und auf die Überlebenden des Holocaust, die zu Tausenden Deutschland und Europa verließen, viele aus zionistischer Überzeugung, aber vor allem auch aus weltpolitischen Gründen. Wie Ferenc Kishont. Rund 300 000 Überlebende aus den osteuropäischen Staaten, die im Europa der Nachkriegszeit in den kommunistischen Einflussbereich geraten waren, sahen dort keine Zukunft. »Vaterland und Muttersprache, eine ausgezeichnete gesellschaftliche Stellung, ein recht ansehnliches Einkommen«: Dies alles, so erinnerte sich Kishon später, hatten er und seine damalige Frau Eva Klamer zurücklassen müssen, um »in die Wüste, ins Ungewisse« zu gehen. »Nur der Kommunismus machte so ein Wunder möglich.« 38

Die Einwanderungswelle ab 1948/49 wurde zur Bewährungsprobe für den jungen Staat Israel, der innerhalb von vier Jahren fast eine Million Menschen aufnahm. Damit wandelte sich auch dessen Bevölkerungsstruktur. Das von den aus Mitteleuropa stammenden zionistischen Pionieren und deutschen Emigranten geprägte vorstaatliche Israel sah sich nun einer Mehrheit von Einwanderern gegenüber, die großenteils weder zionistisch gesinnt noch im Lande geboren worden waren. Wo sollten diese Menschen wohnen? In welchen Berufen sollten sie arbeiten? Wie sollte man sie ernähren? Kurz gesagt: Wie sollten diese Neuankömmlinge Israelis werden? Der Unabhängigkeitskrieg war noch nicht ausgefochten, als die israelische Regierung im April 1949 – kurz vor Kishons Ankunft in Israel – mit einer Rationierungspolitik unter dem Namen Tzena 39 auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Massenimmigration reagierte. Tzena: Das bedeutete die Rationierung von Lebensmitteln und anderen Alltagsgütern, auch von Möbeln und Kleidung. Die gerade eben zu Israelis gewordenen Bürger des jungen Staates, und unter ihnen vor allem die Frauen, mussten ihre Haushalte entlang der Lebensmittelkarten, der ihnen zugeteilten Läden und der zeitfressenden Warteschlangen organisieren. 40 Humor war eine Art und Weise, mit den sozialen und wirtschaftlichen Spannungen dieser Einwanderungsgesellschaft umzugehen, und die Witze und Karikaturen über die Härten dieser Jahre wurden – so die Historikerin Anat Helman – zu einem Faktor israelischer Identitätsbildung. 41 Daran anschließend kann für Ferenc Kishont aus Budapest formuliert werden: Mit seinem Immigrationshumor avancierte er zum prägenden humoristischen Autor im damaligen Israel. Indem der Einwanderer über die Situation in seinem neuen Heimatland lachen konnte, bekam er die Würde zurück, war nicht mehr nur Objekt der staatlichen Maßnahmen zur Integration durch wirtschaftliche Hilfe und Sprachkurse, sondern nahm sein Schicksal in die Hand.

Wie hatte Ferenc Kishont, der gerade eben noch im Budapester Künstlermilieu beheimatet gewesen war, das gemacht? Auch ihn trieben die Fragen um: Wo sollen wir wohnen? Was sollen wir arbeiten? Wie sollen wir hier leben? Er antwortete darauf mit dem Schreiben. Als vier Wochen nach seiner Ankunft im Hafen von Haifa die ungarischsprachige Zeitung Új Kelet seine erste Humoreske über die helfende Verwandtschaft druckte, war das der Auftakt für eine von da an wöchentlich erscheinende Glosse über die Herausforderungen des Einwandererlebens in Israel. Zu dieser Zeit, im Sommer 1949, lebte Kishont schon nicht mehr im Auffanglager. Dank persönlicher Beziehungen aus Ungarn konnten die zu »Chawa« (Eva) und »Ephraim« hebräisierten Neueinwanderer das Auffanglager in Richtung eines Kibbuz verlassen: Das nahe Nazareth in den grünen Hügeln Galiläas gelegene Gemeinschaftsdorf Kfar HaHoresh war ein mehrheitlich von Ungarn bewohnter Kibbuz, weit ab von den kulturellen Zentren des Landes Tel Aviv und Jerusalem – und mit seinen eigenen Gesetzen. Für das Ehepaar war es eine glückliche Zeit, und zugleich wurde ihnen klar: »Wir paßten nicht in diese Gemeinschaft«, so erinnerte sich Kishon später. 42 Auf den Seiten von Új Kelet erschien im Oktober 1949 eine Kleinanzeige, die davon Zeugnis ablegt: Ferenc Kishont sucht ein möbliertes Zimmer. 43 Die Arbeit als Schlosser in einer mit zwei Budapester Freunden gegründeten Werkstatt blieb eine kurze Episode – und schließlich sei er »ja eigentlich Schriftsteller«, hätten die beiden Freunde verlauten lassen, auch um ihn aus dem gemeinsamen Geschäft auszubooten. 44 Für Ferenc Kishont war diese Absage ein Glück, denn das Geschäft blieb erfolglos.

Kishont zog nach Tel Aviv, wo ihm Ernő Marton, der Herausgeber der Zeitung Új Kelet, eine Stelle als Nachtredakteur angeboten hatte. Új Kelet war 1918 als zionistische Zeitung im rumänischen Cluj gegründet worden und fungierte in Israel ab 1948 als ein Forum für Einwanderer aus Ungarn, deren Zahl im Vergleich zu den Einwanderern aus anderen osteuropäischen Ländern niedriger war: 1948 kamen nur rund 14 000 der ca. 650 000 zählenden jüdischen Bevölkerung Israels aus Ungarn, zwischen 1948 und 1951 erreichten noch einmal rund 14 000 Einwanderer aus Ungarn den Staat Israel, zwischen 1952 und 1960 waren es rund 10 000. 45 Doch ihr kultureller Einfluss war umso größer. Aus dem ungarischen Umfeld von Új Kelet entspann sich Kishons erstes Netzwerk in Israel, zu dem auch der Jurist Rudolf (Rezső) Kasztner gehörte, der in Israel zu einer umstrittenen Figur wurde. Er hatte die Zeitung Új Kelet bis 1940 in Ungarn herausgegeben, in Budapest mit den deutschen Besatzern verhandelt und mit dem sogenannten »Kasztner-Zug« erreicht, dass 1684 ungarische Juden das Land in Richtung Schweiz verlassen konnten. 46 Der Zug fuhr jedoch zuerst nach Bergen-Belsen, im Dezember 1944 dann schließlich doch in die Schweiz. Die Tatsache, dass Kasztner nicht nur an der Auswahl der Geretteten beteiligt war, sondern auch mit den Nationalsozialisten verhandelt und in den Nürnberger Prozessen zugunsten einiger von ihnen ausgesagt hatte, machte ihn in Israel angreifbar. Er war seit 1952 der Kollaboration beschuldigt und angeklagt und im März 1957 vor seinem Haus angeschossen worden, sodass er Tage später an den Verletzungen starb.

Die Auseinandersetzungen um die Schuld Kasztners und den Umgang mit der Frage nach jüdischer Kollaboration unter nationalsozialistischer Herrschaft spaltete die israelische Gesellschaft. Kishon war zum Zeitpunkt der Affäre Kasztner schon Autor der Zeitung Maariv, und in dieser angespannten innerisraelischen Atmosphäre ließ er in seiner Kolumne den Dritten Weltkrieg ausbrechen. Es war die Zeit der atomaren Bedrohung, und Kishon schrieb von einem Wasserstoffbombeneinsatz, der die Erde in zwei Hemisphären geteilt habe, von der die eine pro- und die andere anti-Kasztner sei. 47 In seinen späteren Erinnerungen stellte Kishon dabei eine persönliche Beziehung zum Kasztner-Zug her. Sein zionistisch gesinnter Onkel, der Arzt Dr. Eduard Isaak, gehörte zu jenen, die durch Kasztners Zug der Vernichtung entkommen waren. 48 Dabei spielte es für Kishon »keine Rolle«, wie Kasztner sein Ziel der Rettung der ungarischen Juden erreicht hatte, »ob er dafür mit den Henkern Karten gespielt oder dem Obersturmbannführer versprochen hat, ihn nach dem Krieg zu entlasten« – für ihn zählte allein die Rettung. 49 Ganz ähnlich argumentierte Kishon im Hinblick auf seine eigene (Selbst-)Rettung, aber dazu später mehr.

Die Erfahrungen des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs in Ungarn sowie die journalistische Arbeit für Új Kelet verbanden Kishon nicht nur mit Kasztner, sondern auch mit Yosef »Tommy« Lapid, dem späteren Justizminister, Parteigründer und Vater des derzeitigen israelischen Politikers Yair Lapid. Tommy Lapid war nach journalistischen Anfängen bei Új Kelet als persönlicher Assistent des Chefredakteurs Dr. Ezriel Carlebach zu Maariv gewechselt, wo er bald eine berühmte Interviewreihe betreute. Und schließlich erschienen in Új Kelet erstmals die Karikaturen des Ungarn Kariel Gardosh – »Dosh« –, der 1948 von Paris nach Israel gekommen war und als Karikaturist das politische Leben Israels in Maariv einfangen sollte. Kishon – Lapid – Dosh: Sie zählten zu jener immer wieder beschworenen »ungarischen Mafia«, die in den ersten Jahrzehnten nach der Staatsgründung die israelische Gesellschaft und ihre Konflikte kommentierte und in Karikaturen festhielt. Dabei fungierte Új Kelet als Sprungbrett in die hebräische Presse, denn sie gehörte zu den nicht-hebräischsprachigen Tageszeitungen, von denen 1950 täglich ca. 70 000 Ausgaben erschienen. Neben der ungarischen Új Kelet gab es die englischsprachige Jerusalem Post, aber auch deutsche, französische und arabische Zeitungen. Doch diese Sprachenvielfalt wurde von dem jungen Staat eher geduldet als gefördert. Denn von staatlicher Seite war die sprachliche Anpassung der Neueinwanderer oberstes Ziel und die kulturelle Hegemonie des neuhebräischen Ivrith ein Instrument nationaler Einigung. 50

Dem Neueinwanderer Kishont war schnell klar: Wollte er weiterhin als Schriftsteller und Journalist arbeiten, dann musste er Hebräisch lernen. Dafür musste er sich von zwei Kollektiven lösen: zum einen vom Kibbuz, zum anderen von der ungarischsprachigen Community. Bekannt geworden ist seine Bereitschaft, im Kibbuz die Säuberung der sanitären Anlagen zu übernehmen, eine Arbeit, die schnell erledigt war und ihm Zeit ließ, hebräische Vokabeln zu lernen und das von einem Nachbarn geliehene Wörterbuch abzuschreiben. Die Geschichte, wie sich Ferenc Kishont durch exzessives Hebräisch-Studium in den Autor Ephraim Kishon verwandelt hat, wurde von ihm selbst als ein Ding der Unmöglichkeit geschildert. Damit hat er den erzählerischen Grundton seiner Lebensgeschichte angeschlagen. So wie der Holocaustüberlebende zum beliebtesten Autor der Deutschen geworden war, hatte er im Erwachsenenalter Hebräisch gelernt. Beides sei ihm nur gelungen, weil er nicht gewusst habe, dass es eigentlich unmöglich war. In kritischer Auseinandersetzung soll diese Geschichte im Folgenden entlang seiner schriftstellerischen Arbeit erzählt werden – und zwar ausgehend von einer Zeitungsannonce:

HÉBER NYELVTANÁRT KERESEKHéber nyelvtudás szükséges. –

Kishont Ferenc, Új Kelet szerkesztőség.

Diese Anzeige erschien im Oktober 1949 in Új Kelet, ein halbes Jahr nach seiner Einwanderung: »Ich suche einen Hebräischlehrer mit Kenntnissen der hebräischen Sprache – Kishont Ferenc, Redaktion von Új Kelet.« 51 Wir wissen nicht, ob Ferenc Kishont schließlich mit Hilfe seiner Kleinanzeige einen sprachkundigen Hebräischlehrer fand. Denn Fakt ist: Zwar beteiligten sich zahlreiche alteingesessene Israelis an dem staatlichen Ziel, den Neueinwanderern durch Hebräisch-Unterricht zur wirtschaftlichen und sozialen Integration zu verhelfen, doch diese Neu-Lehrer improvisierten zumeist selbst. 52

Der Staat richtete in Kooperation mit der Jewish Agency und der Gewerkschaft Histradut die sogenannten Ulpanim ein: Sprachschulen, die sich vor allem an jene Neueinwanderer mit akademischem Hintergrund richteten, welche ihre bisherigen Berufe aufgrund der Sprachbarriere in Israel nicht ausüben konnten. Wie Ferenc Kishont. Er gehörte zu den »Journalisten«, die mit ihrem »Grad der Hoffnungslosigkeit« die Skala der Einstellungschancen eigentlich konkurrenzlos anführten, so Kishon rund ein Jahr nach seiner Ankunft in Israel auf den Seiten der Új Kelet. 53 Deren Herausgeber, Ernő Marton, hatte Kishon dazu überredet, an einer der staatlichen Sprachschulen, dem Ulpan Etzion in Jerusalem, Hebräisch zu lernen. Und Kishon stimmte zu, denn, so erinnerte er sich später: »Ich hatte mit angesehen, wie meine ungarischen Journalistenkollegen, darunter hochbegabte Leute, die sich in Ungarn einen Namen gemacht hatten, dahinvegetierten wie Pflanzen ohne Wasser, wie sie darum bettelten, daß jemand ihre Werke ins Hebräische übersetzte.« 54 Kishon wollte sich dieses Neueinwanderer-Schicksal ersparen und ließ sich auf den Sprachkurs und alles, was dies bedeutete, ein. Es sei eine »übermenschliche Arbeit« gewesen, resümierte er am Ende des Kurses im Sommer 1950 auf den Seiten von Új Kelet, und für die hebräische Sprache gelte dasselbe wie im israelischen Wohnungswesen: Es gibt keine Wunder, man muss einen Preis zahlen. Dazu gehörten ein Leben in einer kleinen einfachen Kammer und zwölf bis sechzehn Stunden Lernen pro Tag. Dazu ein Schwindelgefühl, von dem man nicht wisse, ob es von der exzessiven Gehirnanstrengung oder dem Staub Jerusalems herrührte. Und der Wunsch, dass all jene Journalisten, deren hebräische Artikel die Schüler analysierten mussten, in ihrem nächsten Leben mit dem Erlernen der ungarischen Sprache bestraft werden mögen. 55

Die hebräische Sprache, so wie sie seit biblischen Zeiten die schriftliche Überlieferung der jüdischen Tradition sicherte, war durch Eliezer Ben-Yehuda zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter zionistischen Vorzeichen als »Ivrith« modernisiert worden, um zur Sprache eines zukünftigen Staates Israel zu werden. Jenseits der religiösen, literarischen und wissenschaftlichen Bedeutung des Hebräischen sollten die Neueinwanderer das neuhebräische Ivrith zu einem »Kampfinstrument« ihrer »Selbstbehauptung« machen, um eine Arbeit zu finden und ihren Lebensunterhalt zu verdienen: So rief es der damalige Erziehungsminister Salman Lazar den Kursteilnehmern, darunter auch Ferenc Kishont, bei der Abschlussveranstaltung des Sprachkurses im Sommer 1950 zu. 56 Jetzt seien sie bereit, mit ihrem Wissen der Gesellschaft und dem Staat in der Sprache des Staates zu dienen. Und nun, da die Kursteilnehmer zu Trägern der hebräischen Kultur geworden seien, forderte er sie auf, zu Mittlern zu werden und als verbindende Brücke zwischen den Neueinwanderern und der alteingesessenen Gesellschaft zu fungieren. 57 Was also tat der Kursteilnehmer Ferenc Kishont? Welche Rolle wählte er, mit einem Abschlusszertifikat in der Hand, das bescheinigte, dass er »nun wirklich befähigt sei, seinen alten Beruf im neuen Land auszuüben«? 58 Er gab wieder eine Kleinanzeige auf. In ungarischer Sprache las man im August 1950 auf den Seiten von Új Kelet: »Ich suche eine gebrauchte hebräische Schreibmaschine, Ferenc Kishont, Új Kelet.« Folgt man der Berichterstattung über die Abschlussveranstaltung, dann hatte der junge Humorist aus Ungarn bereits den »Weg zum hebräischen Witz und Humor« gefunden. 59 Noch erschien Ferenc Kishont hier als ein eingewanderter Autor, der sich durch seine Anstrengungen einen »hebräischen Humor« sprachlich erschlossen hatte, und nicht – wie in späteren Darstellungen – als einer der Repräsentanten eines genuin israelischen Humors und als »The Miracle of Ulpan Etzion«, als »Wunder von Ulpan Etzion«, so die Jerusalem Post knapp zehn Jahre später. 60

Kishon selbst kamen jedoch bald Zweifel an seinen sprachlichen Fähigkeiten. Er hatte die hebräischen Worte gefunden, er hatte die Sprache unter enormen Anstrengungen gelernt, er tippte nun auf einer Schreibmaschine mit hebräischen Lettern, von rechts nach links, aber er drang nicht zu den Hebräisch-Lesern durch, jedenfalls nicht zu einem breiteren Publikum. Zwar konnte er neben seinen ungarischen Geschichten in Új Kelet nun auch auf Hebräisch veröffentlichen. Und ihm gelang der Sprung in die hebräischsprachige Presse. Indes, seine Humoresken erschienen nur in der Zeitung Omer, die sich mit ihrer einfachen Sprache, in der die fehlenden Vokale durch eine Punktierung ergänzt wurden, vor allem an die Neueinwanderer richtete. Sie fungierte als Beilage der Tageszeitung Davar, die wiederum zu der großen Gewerkschaft Histradut gehörte und somit Teil der staatlichen Bildungsangebote für Neueinwanderer war. »Omer« bedeutet »Gesagt«, und die Kolumne, die unter dem Namen »Kishon« nahezu täglich erschien, hieß »v ani omer« – »… und ich sage« – im Sinne von: »Du sagst etwas, aber ich sage …«

Nun hatte der Neueinwanderer eine Stimme gefunden, eine Gegenstimme, eine andere Stimme, in der er fortan in einer Spalte von Omer über die Tücken des Immigrantenlebens berichtete, über Steuerbescheide und die Frage, wer in den chronisch überfüllten Bussen Recht auf einen Sitzplatz hat. 61 Indes, auch Omer war – wie Új Kelet – ein publizistisches Nischenprodukt. Doch Kishon wollte ein größeres Publikum. Als er seine auf Hebräisch verfassten Humoresken verschiedenen israelischen Zeitungen vorlegte, reagierten diese verhalten. Sprachlich seien die Texte ja »in Ordnung«, aber »dieser Diaspora-Humor, der vertrage sich ganz einfach nicht mit dem lokalen Klima«, erinnerte sich Kishon später an diese Zurückweisung. 62 Es war eine Durststrecke. Sein Vater, der dem Sohn gemeinsam mit der Mutter nach Israel gefolgt war, versuchte sich ohne großen Erfolg als Verkäufer für Új Kelet und für Ige-Mige, das erste Buch seines Sohnes, eine Sammlung seiner Kolumnen aus der Zeit um 1951, das im Alexander Verlag Tel Aviv auf Ungarisch erschienen war. Ige ist das ungarische Wort für »Verb«, und Ige-Mige spielte auf ein Unverständnis an. Schau dich um, alle Kinder schreien ohrenbetäubend auf Hebräisch, schlagen Vater und Mutter auf Hebräisch, treten den Gast auf Hebräisch, und wie viele unhöfliche Wörter sie auf Hebräisch kennen! Und du stammelst in irgendeiner tatarischen Sprache, Ige-Mige, die niemand versteht, Ige-Mige! Steh auf und lerne Hebräisch! 63 Ige-Mige: Wie sollte man so als Autor wahrgenommen werden?

Doch dann erschien zu Beginn des Jahres 1952 die hebräische Übersetzung von Ige-Mige, möglich gemacht durch den Schriftsteller Avigdor Hameiri, der schon 1921 aus der Budapester literarischen Szene ins damalige Britische Mandatsgebiet Palästina emigriert war und dort 1925 die erste hebräischsprachige Satirebühne HaKumkum – »Der Kessel« – gegründet hatte. Er gehörte bereits zum literarischen und künstlerischen Establishment des jungen Staates, als er Ferenc Kishonts Satiren übersetzte. Später jedoch, als Kishons selbst auf Hebräisch schrieb und Hameiris Übersetzung las, war er nicht zufrieden – und übertrug einen Teil der Geschichten noch einmal selbst. 64 Aber vorerst baute Avigdor Hameiri für Ferenc Kishont die Brücke von der ungarischen Community zur hebräischen Öffentlichkeit. Die ungarische und die hebräische Version von Ferenc Kishonts erstem Buch waren im selben Titel-Layout erschienen, und der hebräische Titel »HaOleh HaYored leChaienu« hatte zwei Gegensätze gegenüberstellt. Denn: Ein Neueinwanderer (»HaOleh«, abgeleitet vom Verb aufsteigen) wandert nicht einfach aus der Diaspora nach Israel ein, er steigt nach Israel auf, während sein Gegenstück (»HaYored«, abgeleitet vom Verb hinabsteigen) auswandert, Israel verlässt und folglich »absteigt«. Der (aufsteigende) Neueinwanderer, der in unser Leben (»leChaienu«) hinabsteigt, heißt im übertragenen Sinne auf Deutsch so viel wie »Der Neueinwanderer, der uns auf die Nerven geht«. Und dieser Neueinwanderer »nervte«, denn er konfrontierte die alteingesessenen Israelis mit dem, was sie nicht (mehr) sahen: den Absurditäten des israelischen Alltags.

Das erste in Israel erschienene Buch des Neueinwanderers Ferenc Kishont: hier das Cover der ungarischen Version von 1951, vom Autor selbst illustriert.

Seit dem Herbst 1951 hatte Kishons israelische Karriere Fahrt aufgenommen. Nicht nur war sein erstes Buch erschienen, sondern man war auch auf seine Kolumnen in Omer aufmerksam geworden. Kishon schaffte den Sprung aus der Beilage Omer in die Mutterzeitung Davar. Dort erschien am 10. Februar 1952 die »Geschichte vom Kanal in Tel Aviv (Humoreske)« eines gewissen »Kishon«. Es war ein Durchbruch und ein Aufbruch. 65 Denn diese kleine Geschichte, die in sechs kurzen Szenen die Geschichte eines Mannes erzählt, der aus der Irrenanstalt in Bat Yam ausbricht und mit einem Presslufthammer mitten in Tel Aviv die Straße aufzubrechen beginnt, wurde die Vorlage für die spätere Satire vom »Blaumilch-Kanal«, in der Polizei, Stadtverwaltung und Honoratioren der Stadt nichts gegen die von dem verrückten Kasimir Blaumilch willkürlich gestarteten Baumaßnahmen unternehmen und Tel Aviv mit dem so gebaggerten Kanal zum Venedig des Nahen Ostens avanciert. 1969 erschien der gleichnamige Film mit Bomba Tzur in der Hauptrolle, der für den Golden Globe als bester ausländischer Film nominiert werden sollte. Aber so weit war es in diesem Februar 1952 noch nicht, wenngleich man nun auf den Autor »Kishon« als Kommentator der israelischen Gegenwart aufmerksam geworden war. Denn der Humoreske vom Kanal folgte ein Beitrag zu einer Debatte, die zu Beginn des Jahres 1952 die israelische Gesellschaft spaltete: Sollte Israel von der Bundesrepublik Reparationszahlungen – statt des Worts »Wiedergutmachung« benutzte man in Israel den neutraleren Begriff »Zahlungen« (Shilumim) – annehmen? War das moralisch vertretbar? Konnte das Leid der nationalsozialistischen Judenverfolgung und Judenvernichtung mit Geld aufgewogen werden?

»Ich hatte einen seltsamen Traum«, so war aus Kishons Feder in der Ausgabe der Davar vom 28. März 1952 zu lesen, »in dem die Knesset der Regierung zugestimmt hatte, keine Zahlungen von Deutschland anzunehmen«. 66 Bei Kishon lehnte die Regierung jegliche Wiedergutmachungsverhandlungen mit der Bundesrepublik ab, während die Opposition sich vehement für »die Rückgabe der Beute« einsetzte. 67 Jenseits der parteipolitischen Auseinandersetzungen um die Frage der deutschen Zahlungen spielte Kishon mit deren moralischer Dimension, indem er die realen Fronten der Debatte verkehrte: Denn tatsächlich hatte das israelische Parlament der von Ministerpräsident David Ben-Gurion geführten Regierung der grundsätzlichen Annahme von Wiedergutmachungszahlungen seitens der Bundesrepublik und der Aufnahme von Verhandlungen zugestimmt. Die Auseinandersetzung um diese Frage hatte nicht nur zu einer erbitterten öffentlichen Debatte, sondern auch zu bürgerkriegsartigen Szenen in Jerusalem geführt. Scheiben des Parlaments waren von aufgebrachten Demonstranten eingeworfen worden. Die Herut-Partei von Menachem Begin, der ab 1977 als Chef der Likud-Partei Ministerpräsident werden sollte, hatte sich als Sprachrohr der Gegner jedweder Wiedergutmachungsgeschäfte mit der Bundesrepublik etabliert. 68 Bei Kishon rief dagegen »Herut« zum Protest für Zahlungen aus Deutschland auf. »Sie nennen es ›Demonstration der Wut und der Trauer‹– Kommt in Scharen.« 69

In diesen turbulenten Zeiten war der Chefredakteur von Maariv, Dr. Ezriel Carlebach, auf Kishon aufmerksam geworden. Am 18. April 1952 erschien in der größten Abendzeitung des Landes die Geschichte Chamsin über den trockenen Wüstenwind, der den Israelis im Frühjahr das Leben schwer macht. 70 Es war eine Satire über eine Autofahrt bei extremer Hitze quer durch Israel, in deren Verlauf sich die seit Jahren im Lande lebende Verwandtschaft und der Neueinwanderer im Ignorieren des quälenden Dursts als Zeichen der Assimilation an die klimatischen Härten gegenseitig übertrumpfen. Ein Straßenschild informiert über eine nahende natürliche Wasserquelle. »›Na?‹, Onkel Jakob zwinkerte mir zu, ›wenn du etwas trinken willst, können wir da vorbeifahren, sagte er und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. (…)‹ – ›Vielen Dank‹, antwortete ich verschmitzt (oh mein Gott), ›aber vielleicht du?‹ Meine Verwandten brachen in lautes und langes höhnisches Gelächter aus.« 71

Über den Durst als Zeichen der Assimilierung: Illustration von Kishon zu seiner Satire »Chamsin« aus seinem ersten Buch »Ige-Mige« von 1951.

Das Setting der Szene war typisch israelisch. Aber woher kam dieser Humor? In einem kleinen, der Humoreske vorangestellten Informationstext hieß es, der Autor Kishon habe das »Rohmaterial« seiner Geschichten, nämlich den »europäischen Humor«, aus Ungarn mitgebracht. Das hatte gefallen. Rund einen Monat später, am 14. Mai 1952, fast genau drei Jahre nachdem ein Einwanderungsbeamter im Hafen von Haifa Ferenc Kishont zu Ephraim Kishon hebräisiert haben soll, erschien unter diesem Namen in Maariv die erste Kolumne Chad Gadya, jene Zeitungsspalte also, welche seine Leser fast dreißig Jahre lang begleiten wird, zuerst täglich, dann wöchentlich. 72 »Da habe ich nicht mehr geschlafen«, erinnerte er sich rund zwanzig Jahre später in der deutschen Zeitschrift Jasmin an diese Anfangszeit bei Maariv. »Ich habe Tag und Nacht geschrieben, unendlich langsam, stotternd. Das alles fand in der furchtbar engen Einzimmerwohnung statt, in der meine von der Arbeit erschöpfte Frau schlief.« 73 Die Kolumne avancierte zu einer journalistischen Institution, die auch ikonographisch Wiedererkennungswert hatte: Durch den Schriftzug »Chad Gadya« schoss gleichsam ein Füllfederhalter, an dessen spitzer Feder ein dicker Tropfen Tinte – einem Tropfen Blut gleich – herabhing. Und »Chad Gadya«? Der Titel wiederum ging auf eine Idee von Chefredakteur Carlebach zurück. 74 Chad Gadya – zu Deutsch »ein Lämmchen« – ist ein zum Pessachfest gesungener Zählreim. Er bildet den Schlussteil der Haggada, also jener Erzählung, die am Sederabend über den Auszug der Israeliten aus Ägypten gelesen und gesungen wird. Dabei wird das »Lämmchen, das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat« traditionell als Israel gedeutet. Als Titel einer Zeitungskolumne wenige Jahre nach der Staatsgründung konnte es als Verweis auf die prekäre Situation des zionistischen Projekts und die israelische Gegenwart gelesen werden und verlieh dem Pessach-Lied so eine genuin zeitgenössische und politische Bedeutung.

Darauf ging Kishon in seiner ersten Kolumne aber nicht ein. Stattdessen spielte er mit der Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Titel der Kolumne und deren Inhalt. Denn: Welche Beziehung besteht schon zwischen dem Namen und dem eigentlichen Produkt? Und er verwies auf die beiden in Israel bekannten Produkte bzw. Firmen mit Namen »Nesher« (Adler): Was hatten das Bier und die Zementfabrik gleichen Namens mit dem Raubvogel zu tun? Eben. Eine ähnliche Diskrepanz sah er – es war die Zeit der Mangelwirtschaft und Rationierung – bei dem Begriff »Versorgungsministerium«. 75

Was sollte also Thema dieser Kolumne sein? Sie würde sich zum Wohl des Staates über alle Parteien lustig machen, so schrieb Kishon, sie würde sich über Parteipolitik erheben, um das Land zu retten. Und da jeder Humor auch politisch sei, gelte es, dem »Kleinen Mann« zu sagen, um welche Art von Humor es sich dabei handele. Dies wiederum ließe sich an den Reaktionen der Leser erkennen. Würde der Leser lachen, ohne die Kolumne verstanden zu haben, dann handele es sich um puren Humor. Würde der Leser weder verstehen noch lachen, dann handele es sich um Satire in ihrer höchsten Form, und wenn er lache und den Humor verstanden habe, dann handele es sich um einen jiddischen Witz mit Bart – also einen alten, längst bekannten Witz. 76

Von dieser Tradition grenzte Kishon sein Humor-Programm ab, indem er ihm einen spezifisch israelischen Kontext verlieh und der Masseneinwanderung und ihren Verständigungs- und Verständnisproblemen Rechnung trug. Würde etwa nur ein Satz nicht ganz verstanden, dann könnte das ein Hinweis auf ein Wortspiel, aber auch auf einen Tippfehler sein – oder der Satz habe wirklich keine Bedeutung. In diesen Fällen solle der Leser vorsichtig lachen: Das sei die intelligenteste Reaktion. Der Autor wusste, wovon er sprach.

Als neuer Mitarbeiter von Maariv gehörte Kishon, gerade eben noch Redakteur einer ungarischen Nischen-Zeitung, jetzt zum Kreis der Meinungsmacher des jungen Landes. Kritisch gegenüber der politischen Führungsriege bei gleichzeitiger Loyalität gegenüber dem israelischen Staat, national orientiert in Sachen Sicherheits- und Außenpolitik bei gleichzeitigem Festhalten an einer wirtschaftsliberalen Politik: Mit diesen publizistischen Leitlinien hatte Dr. Ezriel Carlebach die 1948 gegründete Abendzeitung Maariv in den Fünfzigerjahren zur auflagenstärksten Zeitung entwickelt, die sich unabhängig von Parteien und Organisationen mit Hilfe von Investoren finanzierte und so als Gegenstimme zu den institutionell und parteipolitisch gebundenen Presseorganen wie etwa der Zeitung Davar verstand. 77 Carlebach, der 1908 in Leipzig als Sohn eines Rabbiners geboren wurde und 1936 nach Palästina emigriert war, galt als eine der schillernden journalistischen Persönlichkeiten des jungen Landes. Maariv – ebenso wie die Zeitung Haaretz des ebenfalls aus Deutschland stammenden Verlegers Gershom Schocken – repräsentierte die moderne Stimme Israels jenseits der parteipolitischen und -zionistischen Strömungen. Carlebach war bis zu seinem frühen Tod 1956 Kishons Förderer und prophezeite ihm künftigen Ruhm und Berühmtheit – und dies zu einer Zeit, als andere Maariv-Mitarbeiter über diesen Humor noch die Nase gerümpft hätten. 78

Kishons humoristischer Blick auf das Israel der frühen Jahre zeichnete sich durch den Blick des Fremden aus. Hinter dem, was allen als normal erschien, erkannte er das Absurde. Was dem Auge der Einheimischen aus Gewohnheit entging, könne durch das Mittel der Übertreibung so in einem neuen Blickwinkel wahrgenommen werden, konstatierte die Zeitung Davar zwei Jahre nach der ersten Kishon-Kolumne. 79 Und zugleich wurden durch diesen fremden Blick jene Dinge sichtbar, die den neu gegründeten Staat Israel und seine Menschen nicht mehr als Ausnahme von der Regel erscheinen ließen. Im Gewand der leichten Glosse auf den israelischen Alltag hatte dieser Stil eine durchaus politische Komponente. Kishon scherze nicht auf Kosten des zionistischen Charakters des Landes, so sein Mentor Carlebach, sondern über die Dinge, in denen Israel allen Ländern der Welt ähnlich sei. 80 Indem er sich das Land Israel zuerst als neu eingewanderter Fremder aneignete, wurde Kishon zu einem Israeli, der später seinen Lesern auf der ganzen Welt die Normalität des jüdischen Staates so nahebrachte, dass sie sich darin wiederfinden konnten. In der Spannung zwischen fremdem Blick und den alltäglichen Selbstverständlichkeiten entwickelte Kishon auf den Seiten von Maariv eine humoristische Perspektive, die international bald als genuin israelisch gelten sollte. Aber: Was war das für ein Humor, den Kishon mit nach Israel gebracht hatte?

Der Auftakt zu einer journalistischen Institution: Die erste Kolumne »Chad Gadya« erscheint am 14. Mai 1952 in Maariv.

Humor zwischen den Fronten – Kalter Krieg in Budapest

Budapest, Dezember 1947: »Hurra Tito!« – Der Marschall aus Jugoslawien war nach Ungarn gereist, um mit dem Land einen Freundschaftsvertrag zu schließen, und die Satirezeitung Lúdas Matyi jubelte. 81 Im Titel der Ausgabe vom 10. Dezember 1947 war das Wort »Matyi« von einer jugoslawischen Flagge verdeckt. Vor deren Trikolore mit Stern verbeugte sich der Gänsejunge Matyi – Namensgeber der Zeitung und populäre literarische Figur – und erwies Tito die Ehre. Lúdas Matyi zog den Hut vor Tito, und Ungarn verbeugte sich vor dem Gast aus Jugoslawien, der gekommen war, um die Beziehungen zu Ungarn – wie auch zu Bulgarien und später Rumänien – enger zu knüpfen. Allerdings fand sich direkt unter dem Jubeltitel eine Textzeile, die keinen Bezug zu Titos Besuch hatte und eigentlich als Überschrift zu einer darunter stehenden Karikatur gehörte. Doch durch die Anordnung auf der Titelseite konnte sie als ridikülisierende Kritik am jugoslawischen Marschall gelesen werden: Pufti, itt a Mufti! Auf Deutsch etwa: Puh, hier kommt der Mufti! War das eine Kritik am Staatsgast? Ein absichtlicher Affront?

Verantwortlich für die Redaktion der Seite war Ferenc Kishont gewesen, 23 Jahre alt, jüngstes und aufstrebendes Redaktionsmitglied. Die Anfänge seiner journalistischen Karriere bei der Budapester Satirezeitung Lúdas Matyi zeigen nicht nur die Gratwanderung des Humors vor dem Hintergrund einer zunehmenden Sowjetisierung der ungarischen Presse, sondern auch die Entwicklung des Autors Kishont im Ungarn der Nachkriegszeit, als für kurze Zeit noch einmal die literarischen Traditionen des Budapester Kabaretts eine Blüte in der Donaustadt erlebten. Wie reagierte Ferenc Kishont auf die ideologische Blockbildung im Zeichen des Kalten Krieges? Wie positionierte er sich und sein Schreiben politisch? Im Spannungsfeld zwischen großer Politik und literarischen Ambitionen traf er schließlich eine Entscheidung.

Doch zuerst noch einmal ein Blick in den Winter 1947, als der Regierungschef Jugoslawiens, Josip Broz – genannt Tito –, in Budapest empfangen wurde. Er wollte Jugoslawien mit seinem »dritten Weg« dem sowjetischen Einfluss entziehen, ohne sich dabei auf die Seite der USA zu schlagen. In Blöcken denken: Am Ende des Jahres 1947 wurde die Welt als zweigeteilt wahrgenommen, eine Konkurrenzsituation, in der die USA und die Sowjetunion um Macht und Einflussgebiete rangen. Obwohl sie (noch) nicht mit Waffen kämpften, konnte ihr »kalter« ideologischer Krieg – nicht zuletzt im Schatten der Atombombe –jederzeit zu einem neuen Weltkrieg führen. Wie wirkte sich diese Situation auf Kishons Heimatland aus? In Ungarn, das in Folge der Weltkriegsereignisse der Alliierten Kontrollkommission unter sowjetischem Vorsitz unterstand, sah es zunächst noch so aus, als würde sich das Land zu einer parlamentarischen Demokratie entwickeln. Anfangs dominierten vor allem zwei Parteien: die Unabhängige Partei der Kleinen Landwirte und die sich damals noch um Ausgleich und Akzeptanz bemühende Kommunistische Partei. Nach außen wurde dieses Bild gewahrt, doch setzte mit zunehmenden ideologischen Spannungen zwischen den Weltmächten ein Prozess der Sowjetisierung ein. Bei den Wahlen im Herbst 1947 wurde die Kommunistische Partei durch Wahlfälschung mit 22,3 Prozent bereits stärkste parlamentarische Kraft. 82 Als Tito wenige Wochen nach der Wahl nach Budapest reiste, unterschrieb Premierminister Lajos Dinnyés von der Partei der Kleinen Landwirte für die ungarische Seite einen Freundschaftsvertrag mit Jugoslawien. Für die Satirezeitung Lúdas Matyi ein Grund, die Schwäche des bürgerlichen Lagers zu karikieren: Unter dem Titel »In die Enge getrieben« zeigte sie den bürgerlichen Premierminister als einen in der Ecke stehenden und sich schämenden Politiker, weil er Marschall Tito mehr zugetan war als dem ihm politisch eigentlich nahestehenden »Dollar-Marshall« – also dem antikommunistisch motivierten Marshall-Plan der USA zum Wiederaufbau Europas. 83 Die politische Konkurrenz zwischen der Kommunistischen Partei und der bürgerlich orientierten Partei der Kleinen Landwirte setzte sich auch publizistisch fort. Das an der Partei der Kleinen Landwirte orientierte satirische Magazin Szabad Száj – »Der freie Mund« – wurde 1949 verboten, während Lúdas Matyi auf Seiten der Kommunistischen Partei stand und während der gesamten kommunistischen Herrschaft in Ungarn erscheinen durfte. Die Nähe zur Kommunistischen Partei erwies sich von Vorteil, als die Satirezeitung am 10. Dezember 1947 mit jener Titelseite aufmachte, die den Marschall Tito aus Jugoslawien vermeintlich mit »Pufti, itt a Mufti« verunglimpfte. Doch wie war es dazu gekommen?

Folgt man den Erinnerungen des älteren Ephraim Kishons an diese Zeit, hatte es sich um ein Versehen, eine unglückliche Zusammenstellung der Zeitungsseite gehandelt. Der großformatigen Karikatur, mit der die wöchentlich am Sonntag erscheinende Lúdas Matyi immer aufmachte, hatte noch eine Überschrift gefehlt, und diese zu formulieren oblag dem jüngsten Mitarbeiter Ferenc Kishont. Die Karikatur zeigte einen in einem traditionellen langen arabischen Gewand gekleideten Mann mit einem Kamel, der als »Fömufti« (»Mufti«) gekennzeichnet war und auf dessen Brust ein Eisernes Kreuz mit Hakenkreuz prangte. Dieser »Mufti« fragt einen gewissen Hrabéczy – ein Fantasiename –, der, in Ketten gelegt, von Polizisten bewacht wird: »War es Hrabéczy selbst, der die Synagoge in der Dohány-Straße in die Luft sprengen wollte?« Hrabéczy bejaht, worauf der Mufti fragt: »Was würden Sie zu einem guten Vertrag in Jerusalem sagen?« Die Karikatur verband den damaligen Großmufti von Jerusalem, Amin Al-Husseini, der mit den Nationalsozialisten sympathisiert hatte, mit antisemitischen Tendenzen in Ungarn vor dem Hintergrund des gerade von den Vereinten Nationen beschlossenen Teilungsplans für das ehemalige Britische Mandatsgebiet Palästina in einen jüdischen und in einen arabischen Staat.

Der damals 23-jährige Ferenc Kishont hatte noch keine Verbindung zu Palästina, doch mit »Pufti, itt a Mufti« hatte er eine Überschrift formuliert, die zweifellos zu der Karikatur gehörte. Wie er später berichtet, habe er erst danach den Auftrag erhalten, ein Bild zu Titos Besuch auszuwählen und somit auf offiziellen Wunsch »den Respekt und die Liebe« Ungarns gegenüber Tito auszudrücken. Auf die spätere Zusammensetzung auf der Titelseite habe er keinen Einfluss mehr gehabt. 84