18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

"Er war der Chronist der Vielvölkerstadt Novi Sad, in der er fast sein ganzes Leben verbrachte, und ein großer europäischer Schriftsteller. In seinen Romanen und Erzählungen erforscht Aleksandar Tišma die menschliche Existenz in ihrer ganzen Tiefe, zeigt die Abgründe der Gewalt und den Irrsinn der Liebe. "Erinnere dich ewig" erzählt von Aleksandar Tišmas eigenem Leben. Davon, wie er, 1924 als Sohn einer ungarischen Jüdin und eines serbischen Kaufmanns geboren, von Beginn an zwischen den Sprachen, Religionen, Kulturen wandelte. Davon, wie seine Jugend in den Wirren des Krieges versank, vom kommunistischen Regime unter Tito und dem Gefühl, in Jugoslawien eingesperrt zu sein. Tišma zeichnet sein Ringen um einen eigenen schriftstellerischen Ausdruck nach, berichtet von schicksalsreichen Bekanntschaften und mit großer Zärtlichkeit von seiner Beziehung zu seiner sterbenden Mutter. "Erinnere dich ewig" ist das eindrückliche Porträt eines Schriftstellers - und durchmisst zugleich das kurze 20. Jahrhundert, das die Welt so radikal verändert hat. Die erstmals ins Deutsche übersetzte Autobiographie beschließt ein Nachwort von Ilma Rakusa."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 392

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

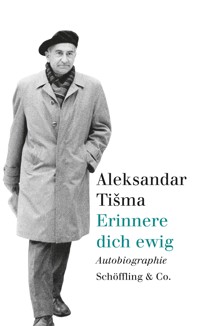

[Cover]

Titel

Den Titel für diesen …

Ilma Rakusa: »Ich war kein ›Entweder-oder-Mensch‹, sondern ein ›Um-jeden-Preis-Mensch‹«

Zitatnachweis

Glossar

Autorenporträt

Übersetzerporträt

Mit einem Nachwort von Ilma Rakusa

Kurzbeschreibung

Impressum

Erinnere dich ewig

Den Titel für diesen Bericht über mein Leben entnahm ich einem Schulheft mit blauem Einband, auf dessen erster Seite sich in Schönschrift eine Art Widmung befindet. Sie ist etwas länger, vollständig lautet sie: »Erinnere dich ewig an deine Freundin Vali«, und sie endet mit einem Ausrufezeichen und dem Datum 7.V.1945.

Lange Zeit, wann immer mir das Heft zufällig in die Hände fiel, erfüllten mich diese Worte mit reumütiger Trauer, heute jedoch meine ich, dass sie als ironischer Kommentar zu der Zeitspanne dienen könnten, in der ich gelebt habe. Warum? Weil ich mich kaum noch an die Person erinnern kann, die diese Widmung geschrieben hat, womit die ewige Erinnerung, zu der sie mich auffordert, nicht nur meiner und »meiner Freundin Vali«, sondern unserer ganzen, so ernst genommenen Vergangenheit spottet, die nun dabei ist, sich im Nichts, im Untergang aufzulösen.

So ist eben der jetzige Augenblick, voller Spott und unheilträchtig. Es ist Winter, Ende des Jahres 1991, der Staat, in dem ich mein Leben verbracht habe, fällt auseinander, meine Mama, meine letzte Ahnin, verstarb vor Kurzem, und zwar so, dass ihr Gedächtnis, das heißt ihre Persönlichkeit, dahinschmolz, sich verflüchtigte, verschwand.

Denn die Persönlichkeit ist das Gedächtnis – so sieht es wenigstens aus. Solange wir noch wissen, was wir vor einer halben Stunde, vor einem halben Jahr, vor einem halben Jahrhundert getan und gedacht haben, können wir das Ganze, die Person, die wir sind, zusammenhalten. Meine Mama jedoch konnte sich schon lange nicht mehr an ihre Gedanken und Handlungen von vor einer halben Stunde erinnern, erst recht nicht an die von vor einem halben Jahr. Sie fragte mich: »Bist du müde? Hast du Hunger? Wie ist das Wetter draußen? Ist es kalt?«, mehrmals hintereinander, manchmal im Abstand von nur zwei, drei Minuten, weil sie vergessen hatte, dass sie es gerade schon einmal getan hatte. Sie wiederholte ihre Fragen, auf die ich stets mit denselben Worten antwortete: »Ich bin nicht müde«, »Ich habe keinen Hunger«, »Das Wetter ist schön«, »Nein, es ist nicht kalt«, allerdings sagte ich manchmal bei der zweiten oder dritten Wiederholung das Gegenteil, einfach um zu prüfen, ob diese anderslautende Antwort (»Ja, ich bin müde« statt »Nein, ich bin nicht müde«) sich stärker in ihr Gedächtnis einprägen und sie daran hindern würde, dieselbe Frage wieder zu stellen. Gelegentlich bewirkte ich mit einer solchen unerwarteten Antwort, mit der ich wohl einen Schock auslöste und ihre Aufmerksamkeit verstärkte, dass sie sich zufriedengab und nicht mehr weiter fragte.

Ihr Gedächtnisschwund kam schleichend. Eigentlich hatte sie sich nie etwas gut merken können. Anders als ihre Mutter, meine liebe Majka, die bis zum Ende ihrer Tage ihre Gäste mit interessanten Anekdoten aus ihrem Leben zu unterhalten wusste – über den Geiz von Opa, ihrem Ehemann, über Probleme mit den Halbpächtern auf dem Land, über ihre Dienstmägde – und nichts von ihrer Gedächtnisfrische eingebüßt hatte, sondern fähig war, sie auch als uralte Frau unter Beweis zu stellen, und sogar gerade dann, mit neunzig und mehr Jahren zum Zeitvertreib ihre Memoiren schrieb, evozierte meine Mama selten etwas aus der Vergangenheit und vergaß leicht, wo sie die Schlüssel oder das Geld oder einen Zettel liegen gelassen hatte, weswegen sie einen großen Teil ihrer Zeit damit verbrachte, nach dem Abhandengekommenen zu suchen.

Vielleicht war sie sich auch selbst abhandengekommen, als sie meinen Vater heiratete. Oder noch früher. Sie war ein blutarmes, von Kopfschmerzen geplagtes Mädchen, eine mittelmäßige Schülerin; deshalb schickte ihre Mutter, meine Majka, die das Geschäft, ein jüdisches Kaufmannshaus im Dorf Horgoš, führte, sie nicht weiter als in die nächstgelegene Stadt Subotica, wo sie die Handelsschule absolvierte. Ihre älteste Tochter jedoch schickte meine Majka etwas weiter, nach Segedin, das damals, Anfang des Jahrhunderts, zu demselben österreichisch-ungarischen Staat gehörte wie Subotica und Horgoš. Diese Tochter Margita, Maca genannt, war anpassungsfähiger und charmanter und kam ohne Probleme bei Majkas Schwestern in Segedin unter. Sie spielte Klavier und malte recht gut; ich erinnere mich an ein gelungenes Ölbild von ihr, das in einem Zimmer in Horgoš hing, ein Blumenstrauß in einer Vase. Obwohl sie es auch nicht auf die höhere Schule schaffte, bekam sie leichter als meine Mama Zugang zur besseren Gesellschaft. Zumindest zu den reichen Tanten und dem Onkel in Segedin, dank deren Vermittlung sie besser als meine Mutter heiratete, nämlich einen Eisenbahnangestellten mit Abitur, der Bücher las und über Bücher reden konnte und ihren Glauben teilte, einen Juden.

Ich spreche vom Glauben und nicht von Nationalität, weil sich die Juden ihrer gesellschaftlichen Schicht zu der Zeit, als meine Tante und meine Mama heirateten, nur als Andersgläubige und nicht als Angehörige einer anderen Nationalität verstanden. Sie deklarierten sich als Ungarn beziehungsweise, wenn sie aus anderen Gegenden kamen, als Kroaten, Serben und was auch immer israelitischen, oder wie die Serben es nannten, mosaischen Glaubens. Es war die Zeit der Assimilation als Folge von Rechtsreformen, durch die alle Bewohner der Monarchie gleichgestellt wurden und im Gegenzug deren Nationalität annahmen. Warum hat meine Mutter dennoch einen Nichtjuden geheiratet? Das habe ich leider nie erfahren. Ich habe weder sie noch andere an dieser Entscheidung Beteiligte danach gefragt, als es noch jemanden zu fragen gab. Dafür, dass diese Heirat eine bewusste Entscheidung oder zumindest ein Zeichen von Neigung und kein Zufall war, spricht die Tatsache, dass meine Mutter Olga, geborene Müller, bereits vor ihrer Heirat einen Verlobten gehabt hatte, der ebenfalls ein Serbe und kein Jude war: ein junger Offizier der serbischen, später der jugoslawischen Armee, der 1918 als Befreier oder Eroberer oder Besatzer, je nachdem welcher Nationalität der darüber Berichtende war, nach Horgoš kam. Horgoš war damals, wie auch heute, ein vorwiegend ungarisches Dorf mit einer unbedeutenden Minderheit von aus der Umgebung von Segedin oder aus Serbien und Montenegro zugewanderten Serben, die sich dort erst nach dem Ersten Weltkrieg ansiedelten, also nachdem meine Mutter ihren serbischen Verlobten kennengelernt hatte. Demnach war er ein Fremder für dieses Dorf und auch für sie, die mit der Ankunft der Truppen des siegreichen Heeres zum ersten Mal Serben zu Gesicht bekommen hatte.

Dennoch hat sie einen von ihnen geheiratet. Warum? Vielleicht aus dem Wunsch, sich vom Judentum zu entfernen wegen seiner Kompromisslosigkeit und seiner Unterscheidung von der christlichen Umgebung, wahrscheinlich auch aus Angst vor einer Vertreibung wegen dieser Kompromisslosigkeit und Unterscheidung, obwohl damals, während der Assimilation der Juden, eine solche Angst unbegründet zu sein schien. Da sie aber von Natur nicht ängstlich war, hat die ungerechte Behandlung ihr nahestehender Menschen aufgrund ihrer Herkunft sie vermutlich mehr beunruhigt, als dass sie Angst um die eigene Person gehabt hätte. Vor ihrem Tod, vielleicht nur zwei oder drei Wochen früher, wollte sie sich offensichtlich nach meinem Wohlbefinden erkundigen und stellte mir unter anderem die Frage: »Lassen sie dich in Ruhe?« Ich war überrascht, denn die Frage betraf weder meine Gesundheit noch meine Ernährung und auch nicht die Wetterbedingungen, denen ich unterwegs zu ihr ausgesetzt war, daher blieb ich stumm und wartete, bis sie die Frage wiederholte, was sie auch tat: »Lassen sie dich in Ruhe?« Nach ihrem Tonfall und dem Blick, von dem diese Frage begleitet war, zu urteilen, meinte sie wohl die Menschen in meiner Umgebung und ihren eventuellen Drang, mich nicht in Ruhe zu lassen, mir zu schaden, weil ich anders, nämlich wie sie jüdisch war. In diesem Augenblick hatte sie offensichtlich vergessen, dass sie einen Christen geheiratet und mich, ihren Sohn, christlich hatte taufen lassen; sie glaubte, ich sei dasselbe wie sie. Oder sie hatte es nicht vergessen, zumal sie seit ihrer Heirat vor siebzig Jahren selber dem Christentum angehörte, sondern vermutete in ihrem von Krankheit und Schwäche ausgelösten Misstrauen, dass sie mir durch ihre Heirat mit einem Christen und dadurch, dass sie konvertiert war, dennoch nicht die Gleichberechtigung garantieren konnte, die sie mir zugedacht hatte, und wollte sich daher vergewissern. »Sie lassen mich in Ruhe«, sagte ich, ohne sie aufzufordern, ihre Frage zu wiederholen, wobei ich Gefahr lief, sie zu beantworten, ohne sie zu verstehen, denn ich fürchtete ihre wahre Bedeutung. Es machte mir Angst, dass die Arme Jahrzehnte nach meiner Taufe noch daran zweifelte, dass sie dadurch den Fluch des Judentums von uns abgewendet hatte.

Vielleicht gründeten ihre Zweifel auf der Tatsache – und die wurde ihr gerade in diesem luziden Augenblick bewusst –, dass sie, außer einen Nichtjuden geheiratet zu haben und vor der Eheschließung zum Christentum übergetreten zu sein, nichts unternommen hatte, ihrem Judentum abzuschwören. Und das konnte wiederum an dem lauen Serbentum ihres Mannes, meines Vaters, gelegen haben.

Mein Vater, Gavra Tišma, aus dem Bergort Visuć bei Gospić, der als Kind seine Mutter verloren hatte, wurde als ausgezeichneter Schüler zur kostenlosen Ausbildung nach Sremski Karlovci geschickt. Der Plan seines Vormunds, des Dorfpfarrers, und dessen Vorgesetzten sah vor, dass er Priester werden würde. Nach dem Abschluss der vierten Klasse, als er ans Priesterseminar wechseln sollte, erklärte er jedoch, keine Neigung für diesen ihm in Aussicht gestellten Beruf zu haben, und verlor somit die Möglichkeit, weiterhin eine kostenlose Ausbildung zu genießen. Nun musste er sich nach einer Verdienstquelle umsehen. Ganz sicher auf Empfehlung und Vermittlung der serbischen Wohltätigkeitsorganisation »Privrednik« nahm ihn der Kaufmann Schwarz aus Segedin, ein Jude, als Lehrling auf. Mein Vater gewann sein Vertrauen und stieg rasch zum Prokuristen der Firma auf. Sein Gastspiel im k.u.k. Heer, in das er während des Krieges aufgrund seines Jahrgangs eingezogen worden war, überstand er heil und ohne jeden Schaden in der Verpflegungstruppe, danach kehrte er zu seiner Arbeit zurück. Aber in der Folge des Kriegs, den die Doppelmonarchie verloren und Serbien, besser gesagt das daraus entstandene Jugoslawien, gewonnen hatte, wurde die Staatsgrenze unterhalb von Segedin gezogen. Das wenige Kilometer südlicher gelegene Horgoš wurde Jugoslawien zugeschlagen, und dorthin schickte Schwarz meinen Vater, damit er seine Weinkeller übernahm und verkaufte.

Für dieses halbdiplomatische Geschäft bestimmte er meinen Vater natürlich nicht nur deshalb, weil er ihm, wie bereits erwähnt, vertraute, sondern weil mein Vater ein Serbe war, ein Jugoslawe, der in Jugoslawien leben wollte, wo er ein Bürger erster und nicht wie in Österreich-Ungarn zweiter Klasse sein konnte. Inwieweit er sich wirklich wie ein solcher fühlte, kann ich nicht beurteilen, weil mein Vater nicht dazu neigte, von sich zu erzählen, weswegen er auch nie mir oder jemand anderem in meiner Anwesenheit von seinen Kriegserlebnissen berichtete, das Lieblingsthema aller anderen Väter. Ansonsten war er ein offener, extrovertierter Mann von nicht sehr großem Wuchs, hager, frei und herzlich im Umgang und deshalb überall beliebt. Vielleicht wegen seiner spöttischen Art, vielleicht aber auch dank dem frühen Kontakt zu bürgerlichen, kosmopolitischen Kreisen, hatte er der traditionellen Angeberei und den epischen Übertreibungen, die so charakteristisch für serbische Gebirgler sind, entsagt.Als er sechsundzwanzigjährig nach Horgoš kam als Vertrauensmann seines nicht anwesenden Chefs, wendig, schöner Kleidung zugetan und dazu noch ein Serbe in einem Dorf von etwa zehntausend Einwohnern, darunter sehr wenige Serben, die jetzt die herrschende Schicht bilden sollten, hätte er bestimmt gute Aussichten gehabt, sich den engsten Machtzirkeln um den neuen, größer gewordenen Staat und dessen Ideologie anzuschließen mit allen Vorteilen, die sich daraus ergeben konnten. Stattdessen verband er sich mit einer jüdischen Kaufmannsfamilie, zuerst als Freund des Hauses, dann als Werber um die mittlere Tochter und schließlich durch die Heirat mit ihr als Schwiegersohn.

Hat er eine gute Wahl getroffen, hat meine Mutter eine gute Wahl getroffen? Die Ehe war nicht glücklich, weil die beiden zu verschieden waren. Mein Vater war fröhlich und optimistisch, meine Mutter verschlossen, schwarzmalerisch, seit ihrer Kindheit von Kopfschmerzen geplagt, auf die sie immer wieder hinwies. Sie war eine hübsche, sehr gut gebaute Frau, die vielleicht tief in ihrem Herzen ein Anrecht auf einen strammeren Mann als meinen Vater zu haben meinte, vielleicht auf so einen, wie ihr Verlobter es gewesen war, den ich allerdings nur auf einem Foto gesehen habe, das nichts außer seinem angenehmen Gesicht zeigte. Dabei haben alle, einschließlich meiner Majka, Vaters Schwiegermutter, nicht meine Mama, sondern meinen Vater geschätzt, weil er großzügig und liebenswürdig, sie aber kleinlich und misstrauisch war; weil er die Gesellschaft – damals pflegte man zu sagen »die Menschen« – liebte und sie nicht; weil er das Leben liebte und sie, wenigstens ihren eigenen Worten zufolge, nicht. Und auch ihren Taten nach nicht, denn sie war waghalsig und unvorsichtig im Unterschied zu meinem Vater und mir: Wenn wir während des Krieges bei Alarm in den Schutzkeller liefen, kam sie nie mit, sie gab vor, keine Zeit dafür zu haben, das Essen koche gerade auf dem Herd. Ohne zu zögern, entschied sie sich in den vierziger Jahren zu einer vom Arzt empfohlenen Operation, und als sie einmal während der Besatzungszeit auf der Straße festgenommen wurde, riss sie sich vom Polizisten los, und obwohl er hinter ihr herrief: »Stehen bleiben! Ich schieße!«, entkam sie ihm, sich durch die Menschenmenge schlängelnd. Als sie sich nach dem Krieg bei einer Radfahrt über die Donaubrücke ein Bein brach, trat sie noch acht Kilometer weiter bergauf in die Pedale bis zum Weinberg, wo mein Vater auf sie wartete. Erst als die Schmerzen stärker wurden und Vater sie darauf hinwies, dass es sich um einen Knochenbruch handele, begab sie sich zurück nach Novi Sad ins Krankenhaus.

Die beiden stellten unterschiedliche Ansprüche an das Leben, denn sie waren nicht nur keine übereinstimmenden Persönlichkeiten, sondern gehörten auch nicht übereinstimmenden Kulturen an. Obwohl mein Vater mit seinem Dorf auch die Gebirglermentalität der Lika hinter sich gelassen hatte, hatte er von der städtischen Art nur die materiellen Merkmale übernommen. Er trug eine Krawatte sowohl auf der Straße als auch zu Hause, beherrschte Deutsch und Ungarisch so gut wie das Serbische und konnte in all diesen Sprachen ohne Vorbereitung und ohne die Hilfe eines Wörterbuchs einen korrekten Brief verfassen, hatte gute Manieren, las jedoch nur Zeitungen, keine Bücher, hörte nur Kaffeehausmusik, schätzte von der ernsten Musik nur die Arie des Toreadors aus Carmen und verstand weder etwas von Malerei noch von anderen Kunstgattungen. In Majkas Haus, in dem meine Mama aufgewachsen war, stand hingegen ein Klavier, auf dem Majka, obwohl sie nur vier Jahre die Grundschule besucht hatte, an den Feiertagen nach dem Mittagessen neben zum Anlass passenden Liedchen auch klassische Etüden spielte. Es gab dort auch Bücher, darunter die gesammelten Werke von Schriftstellern wie Victor Hugo, natürlich in ungarischer Sprache.

Wenn Majka geschäftlich nach Segedin oder Budapest fuhr, besuchte sie abends unbedingt eine Theatervorstellung oder die Oper und erzählte später lange davon. Meine Mama erbte von ihr nicht diesen kulturellen Anspruch, vor allem nicht in dieser Ausprägung, sie war einfach und leidenschaftlich wie ihr Vater, mein Opa, weswegen sie sich an den zivilisatorischen Gewohnheiten ihres Mannes, eines Serben mit verkümmerten serbischen Wurzeln, nicht störte. Es störte sie vielmehr seine nicht-jüdische Gleichgültigkeit in Geldangelegenheiten. Diese zeigte sich darin, dass er, nachdem die Weinkeller in Horgoš aufgelöst waren und nach einigen kürzeren gut bezahlten Anstellungen bei Großhändlern in Zagreb und Novi Sad, seinem uralten Wunsch nach Selbstständigkeit nachgab und in Novi Sad einen Handel mit Südfrüchten eröffnete. Er bestimmte dafür ein Zimmer in unserer Wohnung, führte das Telefon ein und tätigte mit dessen Hilfe sowie mit den auf der Schreibmaschine selbst getippten Briefen und auf der Post aufgegebenen Telegrammen den Kauf und Verkauf von Orangen, Zitronen und Johannisbrot in Waggonmengen.

Für meine Mama war es ein Problem, dass dieses Geschäft ihn nicht wohlhabend machte. Wir lebten gut. Mama hatte ein Dienstmädchen, ein deutsches Fräulein wurde engagiert, um mir seine Muttersprache beizubringen. Aber die Familie Hajon aus der Nachbarschaft, ein bosnischer Jude, seine Frau, eine Jüdin aus Stara Pazova, und der gemeinsame Sohn in meinem Alter, Puba, konnten sich, abgesehen davon, dass sie genauso gut lebten wie wir, teure Teppiche und Pelzmäntel leisten und noch Geld beiseitelegen, weil der Familienvater, ein Holzhändler, der nicht nur den ganzen Tag fleißig arbeitete, sondern auch noch einige Angestellte beschäftigte, gut verdiente und keine Ansprüche hatte außer einem guten Essen und Freizeit im Kreise der Familie. Mein Vater hingegen besuchte gern Restaurants und Kaffeehäuser, wo er mit Vergnügen einen ausgab, er bestellte sich Anzüge und Schuhe nach Maß, weil ihm nicht egal war, welchen Schnitt sie aufwiesen und welche Farben und Muster in Mode waren, er konnte seinen Schuldnern gegenüber nicht hart sein und es nicht übers Herz bringen, jene unter Druck zu setzen, die aus Gedankenlosigkeit oder wegen eines Fehlers in eine missliche Lage geraten waren, sodass in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts, als die Krise aus Amerika nach Europa kam, seine Einnahmen unsere Bedürfnisse nur noch schlecht decken konnten.

Meine Mama warf ihm vor, er bringe uns in materielle Not – ich erinnere mich voll dumpfer Verzweiflung an diese Szenen, die ich als stummer Zeuge einerseits mied, andererseits, wenn ich ihnen gezwungenermaßen beiwohnte, regelrecht aufsog. Mit der Zeit verschaffte sich meine Mama eigene Einkünfte, wahrscheinlich auf Anraten von Leuten außerhalb der Familie, denn Vater hätte ihr so etwas nie vorgeschlagen. Da wohnten wir schon in einem eigenen Haus, das eigentlich meiner Majka gehörte, denn sie und nicht mein Vater hatte es für uns gekauft, um uns das Leben zu erleichtern. In diesem Haus mit zwei Wohnungen, von denen die vordere, der Straße zugewandte, herrschaftliche uns zur Verfügung stand und die hintere, auf den Hof schauende, vermietet wurde, fertigte meine Mama zuerst Handschuhe nach Maß, und als sich herausstellte, dass es in Novi Sad nicht genügend Kunden für diesen Luxus gab, ging sie dazu über, Damenmieder und Büstenhalter zu nähen. Dieses Geschäft lief gut, nähen konnte sie schon immer, dazu zeigte sie auch ein meisterhaftes Verständnis für den Wunsch vollerer Damen, schlank auszusehen. Sie arbeitete fanatisch, beschäftigte auch Aushilfen, ihr Selbstbewusstsein wuchs. Aber ihr Aufblühen ging auf Kosten meines Vaters, der in seinem Büro mit Telefonanschluss das weibliche Stimmengewirr vernehmen und dabei zu der bitteren Einsicht kommen musste, dass es mehr Umsatz und vielleicht auch ein sichereres Einkommen garantierte als seine Mehrsprachigkeit und seine kaufmännischen Fachkenntnisse.

Seine Vorrangstellung gewann er nur vorübergehend während des Zweiten Weltkriegs wieder. Mit dem Eintreffen der Ungarn als Besatzer kam 1941 der Faschismus nach Novi Sad, der alle jüdischen Kaufleute, die bisher das Geschäft dominiert hatten, um das Recht auf Arbeit und später auch um das Recht auf Leben brachte. Um einigermaßen weiterarbeiten zu können, suchten die wenigen, die nicht sofort enteignet, getötet oder in die Zwangsarbeit geschickt worden waren, unter den Christen einen sogenannten »Strohmann«, das heißt einen Scheininhaber, in Wirklichkeit einen Kompagnon, dem sie ohne Angst ihr Geld und ihre geschäftlichen Vorhaben anvertrauen konnten.

Ein solcher Jude, kein Kaufmann, sondern ein Apotheker, wesentlich jünger als mein Vater, aber sehr vermögend, steckte sein Geld in ein mit ihm zusammen gegründetes Großhandelsunternehmen für Südfrüchte, in dem mein Vater als Eigentümer firmierte, er aber nur als dessen Angestellter. Den Gewinn teilten sie untereinander. Und der war wahrscheinlich beträchtlich, weil mein Vater es dank seinen vor dem Krieg in Italien und Griechenland geknüpften Kontakten schaffte, mit seinen Bestellungen Verbote und Blockaden zu umgehen, die während des Kriegs die Importe erschwerten. Er fuhr oft nach Budapest, um dort die Ware in Empfang zu nehmen und weiterzuverkaufen; ich traf ihn, wenn ich dort war, besuchte mit ihm gute Restaurants, in die er mich großzügig und stolz einlud, bevor er in einem der schönen Hotels übernachtete, wo man ihn bald als den serbischen Kaufmann aus dem Süden kannte, der ein wunderbares Ungarisch spreche und ein richtiger Herr sei.

Von solchen Menschen stamme ich ab. Was konnte da aus mir werden? Ein Serbe? Ein Jude? Das eine wie das andere wäre möglich gewesen, wenn meine Natur von mir verlangt hätte, mich immer klar auf eine Seite zu schlagen, wenn sie auf Eindeutigkeit erpicht gewesen wäre. Ich neigte im Gegenteil immer zu Kompromissen, die Eindeutigkeit stieß mich ab, machte mir vielleicht Angst. Mir passte es, etwas Unbestimmtes zu sein und mich so zu benehmen. Vielleicht war es eine Frage des Feingefühls, dass ich mich davor hütete, vor den Juden in meiner Familie und anderswo Charakterzüge zu zeigen, aufgrund derer sie hätten annehmen können, ich gehörte uneingeschränkt zu ihnen, so wie ich es auch vermied, unter den Serben, etwa in der Gesellschaft meines Onkels väterlicherseits, Stanko, der ein echtes Exemplar eines serbischen Gebirglers war, mich aber sehr gern hatte, vorzugeben, ich sei wie er. Das bedeutet nicht, dass ich meine Zwiespältigkeit, die allmählich dazu führte, dass ich mich nirgendwo mehr zugehörig fühlte, noch betonte, sie war aber, wie ich meine, so stark ausgeprägt, dass jeder sie spüren musste.

Zunächst in der Grundschule, später im Gymnasium besuchte ich den Religionsunterricht zusammen mit den Serbisch-Orthodoxen, da mich meine Eltern nach meiner Geburt in der serbisch-orthodoxen Kirche in Horgoš hatten taufen lassen. Das passte zur Einstellung meines Vaters, der es niemals versäumte, am Johannistag, dem Festtag des Familienpatrons, Gäste zum Mittag- und Abendessen einzuladen, allerdings ohne jeglichen religiösen Ritus. Abgesehen von der Einhaltung dieses ältesten Familienbrauchs der orthodoxen Serben war ihm der Glaube nicht wichtig, genauer gesagt, er beachtete andere, zweitrangige, weniger persönliche Feiertage nicht, in die Kirche ging er nie. Auch meine Mama ging nicht in die Kirche. Weder in die orthodoxe, der sie nach ihrer Konversion angehörte, noch in die jüdische, zu der sie sich aus alter Gewohnheit hätte hingezogen fühlen können. Diese Tradition pflegte sie nur, wenn meine Majka oder Tante Maca zu uns zu Besuch kamen. Dann besuchte sie zusammen mit ihnen die Synagoge und wohnte der Zeremonie bei, aber auf eine ganz weltliche Weise, als leiste sie ihnen Gesellschaft während einer Anprobe bei der Schneiderin.

In Novi Sad, einer Stadt mit vielen Religionen und vielen Nationalitäten, war eine solche unklare Haltung nicht ungewöhnlich, sie zwang sich einem vielmehr als die Summe der Erfahrungen im Kontakt mit den Menschen auf. In den beiden Schulen zum Beispiel, die ich besuchte, der Grundschule und dem Gymnasium, machten Serben die Mehrheit der Schüler aus, aber in den etwa zwanzig Schulbänken der Klassenzimmern saßen verstreut einige Deutsche, ein paar Ungarn, einige wenige Juden und außerdem einzelne Vertreter seltener Nationalitäten, etwa ein Kroate, Russe, Slowake oder Ruthene, also ein Slawe katholischen, evangelischen oder griechisch-katholischen Glaubens, und schließlich jemand wie ich, ein Orthodoxer mit offensichtlich anderen Gewohnheiten, jemand, der Privatunterricht in Fremdsprachen erhielt, was unter den echten Serben selten war, dabei auch des Ungarischen mächtig, wovon sich jeder hätte überzeugen können, wenn er mir auf der Straße im Gespräch mit meiner Mama begegnet wäre. Zu Beginn des Gymnasiums kam in unsere Klasse sogar ein Deutscher aus Deutschland, Franz Feith. Er sprach kein Wort Serbisch und wurde vom Klassenlehrer neben mich gesetzt, damit ich ihm den Lehrstoff und die Aufgaben übersetzte.

Wenn ich meine nationale Unbestimmtheit auch offen zeigte und nicht versuchte, sie zu vertuschen, heißt das nicht, dass ich damit glücklich war. Durch meine Gespaltenheit, durch mein unvollkommenes Serbentum, fühlte ich mich geschwächt, ja sogar erniedrigt.

Die Zugehörigkeit zu einer Nation, insbesondere zu der serbischen Mehrheitsnation, verlieh eine Sicherheit, die ich nicht hatte, die Sicherheit im Umgang, im Urteil, in der Auswahl der Seite, auf die man sich stellte. Menschen, die diese Sicherheit hatten, waren sich dessen nicht bewusst, ich schon. Sie wussten, dass man eine mit Schweineschmalz geschmierte Scheibe Brot mit Paprikapulver bestreut, denn das »isst man so«, ich aber fragte mich warum, wenn für manche, etwa für die Juden, das Schweineschmalz gar nicht essbar war. Es handelte sich um Normen und Überzeugungen, die die Angehörigen der Nationen seit ihrer Kindheit kennen und mit denen sie ihr ganzes Leben verbringen, ohne sich zu fragen warum: Warum bei ausgelassenen Festen gerade die und die Lieder gesungen werden, warum ein Kind als erstes Geschenk eine Puppe beziehungsweise einen Säbel bekommt, warum man ältere Personen mit Sie und die jüngeren mit du anredet, obwohl es in einigen Gegenden desselben Landes gerade umgekehrt ist.

All diese Überzeugungen, die für die anderen selbstverständlich waren, obwohl sie sich oft gegenseitig ausschlossen, veranlassten mich dazu, zu beobachten und zu vergleichen. Vielleicht haben sie mich angespornt, Schriftsteller zu werden. Aber nicht, weil ich gewohnt war, zu beobachten und zu vergleichen, obwohl das für das Schreiben auch notwendig ist, sondern weil ich fühlte, dass ich im Zusammenhang mit diesen Überzeugungen mitten im praktischen Leben auf etwas für mich Unüberwindbares stieß, und mich deshalb mit etwas anderem, etwas Überwindbarem, befassen musste. Dieses andere war eine Welt, die von innen heraus durch das Streben nach Klarheit, nach Schönheit geformt wird, die Welt der Kunst. Allerdings stellte ich, nachdem ich mich für die Kunst entschieden hatte, an mir dieselben Mängel wie im praktischen Leben fest: Auch in der Kunst ist nämlich die nationale Zugehörigkeit das, was dem Schriftsteller Sicherheit, Standpunkt, Kolorit gibt – er muss sie nur ausdrücken, abbilden, während der anationale Künstler zusammen mit seinem Werk in der Luft hängt, ohne den Boden zu berühren, wie ein Dieb, der sich an einem Balken an der Decke festhält, an dem Würste und Schinken hängen, aber danach nicht greifen kann, weil er sonst herunterfällt.

Ich hatte bei Ausbruch des Kriegs noch nach nichts gegriffen. Ich befand mich, vielleicht sitzend, vielleicht stehend, im Hof unseres Hauses, man hatte uns wohl wegen der politischen Spannungen von der Schule nach Hause geschickt, und spitzte die Ohren in die Richtung des vielstimmigen Lärms in der Ferne: Die Demonstrationen vom 27. März 1941, die auch in unserem zahmen Novi Sad wie in dem viel streitlustigeren Belgrad und anderen Städten mit mehrheitlich serbischen Einwohnern – also nicht in Zagreb, nicht in Ljubljana – verkündeten, man sei mit dem einige Tage zuvor mit Deutschland geschlossenen Nichtangriffspakt nicht einverstanden. Ich ging nicht auf die Straße, weder um zu demonstrieren noch um die Demonstranten zu sehen. Später erfuhr ich nur, dass vom Balkon des Rathauses auch der Direktor unseres Gymnasiums zu der Menschenmenge gesprochen und dabei wie alle Redner an diesem Tag behauptet hatte, der Krieg sei besser als der Pakt, und man solle sich lieber ins Grab legen, als Sklave sein. Ich stand nicht vor diesem Dilemma, ich stellte mir zu jener Zeit die Frage, welches Buch ich lesen sollte, welche Anregung ich darin finden könnte, Schriftsteller zu werden, denn mit siebzehn Jahren war bei mir dieser Ehrgeiz schon voll entwickelt. Hätte man mich jedoch gezwungen, Stellung zum Dilemma der Demonstranten zu nehmen und eine ehrliche Antwort zu geben, hätte ich bestimmt einen gegensätzlichen Standpunkt vertreten: Ich hätte mich für den Pakt und nicht für den Krieg, für die Sklaverei und nicht für das Grab entschieden. Denn ich war anders, mich zwang keine nationale Zugehörigkeit oder, sagen wir, kein nationales Bewusstsein zum Verzicht auf den egoistischen Wunsch zu leben und mich als eine unabhängige Persönlichkeit zu verwirklichen.

Niemand stellte mich jedoch vor dieses Dilemma, weil sogar solche, die das gekonnt oder gewollt hätten – wie Freunde oder Schulkameraden –, mein Anderssein so stark fühlten, dass sie mich von der Verpflichtung entbanden, mich auf eine Seite zu schlagen. Dies verschaffte mir ihnen gegenüber eine angenehme Position der Unverbindlichkeit. Diese Position nahm schon bei meinem ersten Sommerurlaub ohne Eltern mit der Organisation Adriawacht in Milna auf der Insel Brač von allein Gestalt an. Ich hatte gerade die erste Klasse des Gymnasiums absolviert und war somit einer der Jüngsten im gemeinsamen Schlafsaal und Essraum, die provisorisch im Schulgebäude eingerichtet waren. Aber während sich die älteren Schüler, darunter auch einige schon schnurrbärtige Sitzenbleiber, damit vergnügten, die Kleinen zu drangsalieren, indem sie ihnen nach dem Einschlafen das Gesicht mit Schuhcreme beschmierten oder ihre Eisenbetten aufschraubten, damit sie zusammenbrachen, sobald man sich drauflegte, verlangten sie von mir nur kleine Dienste, wie Trinkwasser aus dem Hahn zu holen. Sie verspotteten mich auch nicht, wohl in der Meinung, dass ich mich so sehr von den anderen unterschied, dass mir das Zahnrad des Spotts nichts anhaben würde, weil es bei mir keine Möglichkeit fände einzuhaken.

Ähnlich unbeschadet habe ich zwei Mal mit den Pfadfindern in Slowenien und in Serbien gezeltet. Später – ich war schon längst Vater – erzählte ein ehemaliger Pfadfinder meinem Sohn, ich hätte als Einziger einen Schlafanzug dabeigehabt, die anderen hatten wohl einfach ihre Tageskleider abgelegt und in Hemd und Unterhose geschlafen. Vielleicht habe ich diesem Unterschied als einer Folge der bürgerlichen Gewohnheiten meiner Mutter zu verdanken, dass die Kommunisten, die hinter der Pfadfinderorganisation steckten, mich nicht intensiveren politischen Gesprächen unterzogen. Stattdessen gaben sie sich damit zufrieden, dass ich mir zusammen mit den anderen Vorträge über die Entwicklung der Gesellschaft, den Klassenkampf und den Sozialismus als die fortschrittlichste Ordnung anhörte, die uns, während wir im Kreis um das Lagerfeuer saßen, jeden Nachmittag ein Student aus ihren Reihen hielt, der aus einem Holzhaus oberhalb des Lagers – wie Christus vom Berg – herunterstieg. Es waren dies meine ersten politischen Erkenntnisse, aber ich nahm sie zerstreut auf als ein Zugeständnis an das Kollektiv, das mich nicht als Quelle der Lehre anzog – denn ich war skeptisch gegenüber Lehren –, sondern allein als eine Möglichkeit, Freundschaft mit jungen Menschen zu pflegen, die ich wegen ihrer kosmopolitischen, modernen Orientierung vertraut und interessant fand.

Kurzum, ich achtete nicht darauf, wer hinter der Pfadfinderorganisation in Novi Sad steckte, der ich auf Drängen einiger mir sympathischer Altersgenossen, in erster Linie von Slobodan Radujkov, beigetreten war, denn meine Gedanken richteten sich nicht auf das Allgemeine, sondern auf das Persönliche. Auch später fiel der Groschen nicht, als mich einer der Pfadfinder, obwohl ich ihnen nicht mehr angehörte – inzwischen organisierte ich meine Urlaube selbst –, zur Teilnahme an regelmäßigen Treffen im Haus eines gemeinsamen Freundes, auch eines Pfadfinders, aufforderte, wo über den dialektischen Materialismus diskutiert wurde. Dieser wie jeder andere theoretische Stoff interessierte mich weder damals noch später, daher langweilte ich mich bei diesen Treffen zu Tode und konnte es nicht erwarten, nach Hause zu kommen und mich in einen Roman zu vertiefen, dessen Lektüre ich an einer spannenden Stelle unterbrochen hatte, oder in Träumereien darüber zu versinken, wie ich einmal selbst einen solchen Roman schreiben würde.

Als der Krieg an einem Sonntagmorgen einige Tage nach dem 27. März, dem von Demonstrationen gekennzeichneten Tag, mit der Bombardierung Belgrads und dem Einfall der deutschen – bei uns in der Batschka der ungarischen – Divisionen ausbrach, änderte sich nichts Wesentliches an meiner Haltung und an meinen Interessen. Ich las weiterhin Bücher und träumte davon, selbst welche zu schreiben, aber was im wirklichen Leben passierte – der auf den Straßen zu beobachtende Rückzug der jugoslawischen Armee und der Einzug ungarischer Besatzungstruppen, die Parade der Sieger auf demselben Platz, auf dem zwei Wochen zuvor der Direktor meines Gymnasiums gegen sie gesprochen hatte, die Nachrichten über Bekannte, die liquidiert wurden, weil sie angesehene Serben oder Juden waren, oder weil sie einem zu eifrigen oder hasserfüllten Kommandanten einer Patrouille auffielen –, all das war mir derart fremd, dass ich darüber nicht einmal nachdachte.

Unter dem Krachen der Bomben verwandelten sich meine diskutierenden Pfadfinderfreunde im Gegensatz zu mir in bewaffnete Verteidiger der verlorenen Freiheit. Die Kommunistische Partei hatte ihnen einige zusammengeklaubte Waffen zugeschoben und sie auf die Gelegenheit hingewiesen, sich hervortun zu können, wenn sie einen Schlepper, der voll mit beschlagnahmter jugoslawischer Munition in der Donau auf der Petrovaradiner Seite lag, in die Luft sprengten. Nun beeilten sie sich, ihre theoretischen Erkenntnisse in einer Mutprobe umzusetzen. Ihnen gelang es, als Entlader der im Schlepper befindlichen Ware engagiert zu werden, aber einer von ihnen empfahl seinem Vater, sich zu der Zeit, zu der die Explosion geplant war, nicht in der Nähe aufzuhalten, der benachrichtigte die Behörden, die Jungen wurden alle gefasst und hingerichtet. Als folgten die Geschehnisse einem vorsätzlichen Muster, war ich zu jener Zeit nicht in Novi Sad. Mein Onkel Stanko, der in die Rolle meines eingezogenen Vaters geschlüpft war, hatte mich nach Stara Pazova mitgenommen, wo einer seiner Freunde mich vor den Besatzern versteckte. Dort blieb ich nur zehn Tage, bis zur Kapitulation. Als ich heimkehrte, war diese schon unterzeichnet und mein Vater, der am Morgen, nachdem er zu Hause übernachtet hatte, wegen einer gesprengten Brücke nicht in seine Kaserne zurückkonnte, empfing mich bereits in Zivil. Während ich kreuz und quer durch Serbien gewandert war und dort die ersten deutschen Panzer mit Hakenkreuz gesehen hatte, während ich zu Fuß und mit einem Bummelzug nach Belgrad gelangt war und dort bei den deutschen Behörden einen Passierschein nach Novi Sad beantragt hatte – der das Muster aller meiner später beantragten Reisedokumente werden sollte –, hatten Vater und Mutter, auch sie mit irgendwelchen Ausweisen ausgestattet und in Begleitung eines bei meinem Vater zeitweise beschäftigten Deutschen, in Syrmien bis zur Erschöpfung nach mir gesucht. Auf der Schwelle ihres Hauses im kriegsbesetzten Novi Sad schlossen sie mich endlich in die Arme wie ihr wiedergefundenes Glück.

Diese Zeit, als der Krieg immer näherkam und dann auch ausbrach, war auch die Zeit meiner Geschlechtsreife. Nach einigen sehnsüchtigen Versuchen, mich größeren Mädchen zu nähern, deren dralle Körper mich aus unmittelbarer Nähe anlockten – der eine gehörte Mamas Nähgehilfin, der andere ihrer noch viel schöneren Freundin –, nach musikalisch begleiteten, keuschen und flüchtigen Umarmungen bei Tanzabenden im Gymnasium entdeckte ich mit Hilfe besser informierter Freunde, dass es in den Kneipen von Novi Sad überall junge Frauen gab, zu denen man für Geld ins Bett steigen und sich auf männlich dominante Art befriedigen konnte. Als ich in einer solchen Kneipe am Stadtrand eine fette, kleinwüchsige Frau mit Hakennase sah und ihr Anblick mein Blut in Wallung brachte, rannte ich nach Hause, nahm Geld aus der Vase, in der Mama es aufbewahrte, kehrte zu der Kneipe zurück und folgte dieser Frau in ihr Zimmer, wo sie vor mir ihren Körper entblößte. Er war so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, als er noch bekleidet war, und ich versank in ihm wie ein selig Ertrinkender.

Seitdem suchte ich nur noch käufliche Körper, immer neue, denn es zeigte sich von Anfang an, dass ich ein regelrechtes Pendant zu den Prostituierten war. Ich war von einem inneren Bedürfnis getrieben, ständig meine Gespielinnen zu wechseln, so wie auch sie zum ständigen Wechsel gezwungen waren wegen der raschen Abfolge ihrer Kunden. Der Besuch eines jeden dauerte nur so lange wie die bezahlte Paarung, so lange wie jenes Eindringen ins Unbekannte, das sie ihm gewährten, nachdem sie sich vor ihm ausgezogen und unter ihm die Beine breitgemacht hatten.

Dasselbe mit derselben Frau zu wiederholen hätte mich nicht mit demselben Feuer erfüllt, es wäre vielleicht sogar unmöglich gewesen, denn die Lust, zu der auch die Erwartung des Neuen gehörte, wäre nicht aufgekommen. Deshalb war ich in immer neuen Kneipen auf der Suche nach immer neuen Frauen.

Mitten in diesem Umherirren geschah es, dass sich ein gleichaltriges Mädchen, das ich durch Freunde kennengelernt hatte, in mich verliebte; da sie mir zu verstehen gab, sie sei bereit, bis zum Äußersten zu gehen, mietete ich unter dem Vorwand, ein Schüler vom Lande zu sein, für einen Monat ein möbliertes Zimmer. Da, in diesem Zimmer erlebte ich etwas wie die erste Liebe oder die erste Liebesbeziehung. Doch sie währte nicht einmal so lange wie die Dauer der Miete, weil ich, sobald ich alles Neue mit ihr erlebt hatte, dieses mich liebende Mädchen nicht mehr begehrte.

Es geschah auch, dass ich mich an einem der Tanzabende, die ich leidenschaftlich gern besuchte, verliebte. Der Krieg – unser elftägiger Krieg – war schon vorbei, jetzt herrschten die Besatzer, und die Tanzabende zogen aus den nun geschlossenen Gymnasien in Tanzschulen für einfache Jugendliche ohne Schulbildung und in Privatwohnungen um, so wie das ganze öffentliche Leben von Serben und Juden und Angehörigen kleinerer, von den Ungarn ebenso ungern gesehener Volksgruppen tiefer in die Verborgenheit sank. Als Serbe und Halbjude versank ich mit und fand mich so in einer Tanzschule im Hof eines einstöckigen Gebäudes wieder, wo an jedem Sonntag Dutzende, ja Hunderte Lehrlinge, Gesellen, Bauernsöhne ohne Ausbildung, heiratswillige Mädchen aus bescheidenen Verhältnissen, Friseusen, Näherinnen und Tagelöhnerinnen um Eintrittskarten anstanden. Dort fand ich ein forsches, hübsches Mädchen, das mir gefiel, und da ich ein geschickter und ausdauernder Tänzer war, schaffte ich es schnell, in den Kreis ihrer Tanzpartner aufgenommen zu werden. Aber das war schon alles. Ich gefiel ihr nicht. Eigentlich konnte ich ihr nicht gefallen, weil ich mit meinem Streben nach der Kunst, von der sie nichts verstand, in allem ein Fremder für sie blieb außer in der oberflächlichen Berührung unserer Körper, solange die Musik den Rhythmus vorgab, in dem sie sich beide zu wiegen hatten.

Eine Unterhaltung mit ihr war mühsam, denn alles, was sie interessierte – Berichte über schnelle und leichte Verdienstmöglichkeiten, die der Krieg und der Schwarzmarkt mit sich brachten, Klatschgeschichten und Gerüchte –, war mir fremd. Und was mir nahe lag, konnte ich ihr nicht aufdrängen, weil ich glaubte, kein Recht darauf zu haben, und weil ich in meinem Streben nach der Kunst damals dermaßen unsicher und hoffnungslos war, dass ich mich glücklich schätzte, wenn man mir das nicht anmerkte, ganz davon zu schweigen, dass ich es jemandem auch noch aufzwingen wollte. So verlief meine erste Liebe erfolglos, voller Missverständnisse, Schweigen und Illusionen. Parallel dazu bestieg ich käufliche Frauen in Kneipen und Freudenhäusern. So zerrissen sollte mein Liebesleben noch lange Zeit bleiben. Eine Art von Frauen liebte ich und mit einer anderen schlief ich, als wäre bei mir die Sinnlichkeit nicht an die Liebe gekoppelt.

Das war sie auch nicht, weil ich mich eigentlich vor der Liebe hütete, vielleicht aus Angst, den Fehler meines Vaters zu wiederholen. Er hatte sich aus Liebe an eine Frau gebunden, die ihn kraft dieser Bindung beherrschte und ihn zum Judentum hinzog, zu jenem Judentum, das sich infolge des Kriegs und der Okkupation als immer gefährlicher erwies, sowohl für die beiden als auch für mich. Ich wollte von niemandem beherrscht werden, vor allem nicht von einer Frau, an die ich mich so fest ketten würde, dass sie mich gegen meine Interessen und Neigungen schubsen und zerren könnte. Es mag sein, dass meine Abneigung gegen die durch die Liebe drohende Sklaverei dazu geführt hat, dass ich die Liebe von der körperlichen Befriedigung trennte.

Die Okkupation, während der all das passierte, zeigte noch nicht ihre scharfen Zähne, mit denen sie uns später zerfetzen sollte. Das Schuljahr – bei mir war es das siebte – wurde uns einfach geschenkt, da die Schüler und die Lehrer zum größten Teil weggegangen, verschwunden waren. Alle, die nicht aus der Doppelmonarchie stammten, wurden nach einer Bestimmung, die für Serben wie auch für Juden galt, über die neue Grenze vertrieben, die uns von Serbien und Kroatien trennte – es war also keine geeignete Zeit, die Schulnoten von uns Zurückgebliebenen zu bestätigen oder zu ändern. Vom Umsturz im Frühjahr gerieten wir in die Sommerferien. Die Juden mussten unter erniedrigender und brutaler militärischer Aufsicht in Kompanien arbeiten, natürlich ohne Lohn und Versicherung. Allerdings betraf das noch nicht meinen Jahrgang. Da ich als Christ geboren worden war und meine Eltern Christen waren, der eine Teil ein echter und der andere ein umgetaufter, blieb ich von diesen Misshandlungen ohnehin verschont. Ich war außer mit Serben, Ungarn und Deutschen mit drei gleichaltrigen Juden befreundet, von denen zwei, ohne dass ich es wusste, den Diskutierkreisen angehörten, die ich, nachdem die Mitglieder meines Kreises hingerichtet worden waren, verlassen hatte. Diese drei traf ich täglich; wenn allerdings zwei von ihnen an den Diskussionsrunden teilnahmen und der dritte zu Hause saß, ging ich in die Kneipen Unzucht treiben oder an die Donau schwimmen und sonntags tanzen.

Die Kommunisten hatten Anweisungen bekommen, der Besatzungsmacht mit allen Mitteln zu schaden und sich nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 auf den allgemeinen Aufstand und den Empfang der Fallschirmspringer vorzubereiten, die sich hinter der Frontlinie mit Gleichgesinnten treffen sollten. Sie befanden sich wie ihr Feind, der ungarische Geheimdienst, noch in der Schnupperphase, kannten noch nicht genau die Absichten und Kräfte des Gegners, sodass man ziemlich frei reden, herumlaufen und über die Zukunft spekulieren konnte. Ein Schulfreund von mir, ein Serbe, der vor mir keinen Hehl daraus machte, ein Kommunist zu sein, traf mich auf der Straße am Tag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion und teilte mir offen seine Überzeugung mit, dass wir binnen sechs Wochen befreit sein würden. Als ewiger Zweifler, vor allem wenn es um kühne Behauptungen ging, erwiderte ich, an keinen so schnellen Erfolg der Sowjets zu glauben, zumal die Deutschen sehr stark seien. Ich sagte ihm: »Siehst du denn nicht, wie stark sie sind?« Er blieb kurz stehen, streckte den Finger aus und entgegnete: »Siehst du diese Straßenlaterne? Dort wirst du wegen dieser Äußerung hängen.«

Im Herbst, als der Schulunterricht wieder aufgenommen wurde, gingen beide Seiten von Worten zu Taten über. Die Kommunisten begannen, Getreidehöcker um Novi Sad herum in Brand zu setzen, und da die ungarischen Bauern leicht zu gewinnen waren, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und sie über Bewegungen verdächtiger Personen in ihrer Gemarkung zu informieren, wurden diese brandschatzenden Kämpfer schnell gefasst, verurteilt und hingerichtet. Auch mein Schulfreund, der mir mit dem Strang gedroht hatte, kam ins Gefängnis; die Polizei nahm ihn in seiner Schule – dem »Jungengymnasium mit Serbisch als Unterrichtssprache« – fest, das auch ich aus Solidarität mit der serbischen Seite besuchte. Sie schickte den Hausmeister, ihn aus dem Klassenzimmer zu holen und zum Direktor zu bringen, nahm ihn mit, und bald wurde er verurteilt. Auch Matijas, einer meiner jüdischen Freunde aus dem Diskutierkreis, wurde festgenommen, während der andere, Gavra Koh, nach Budapest zog und dort eine Arbeit fand. Von den Juden blieb nur der dritte, Đorđe Felman, ein dicker Handelsschüler mit Brille. Er wohnte in einem Einfamilienhaus in der damaligen Ustavska-Straße zusammen mit seiner Mutter, einer hässlichen, schielenden Schneiderin, die ihm, obwohl Witwe, die Schulausbildung finanzierte. Mit ihm unterhielt ich mich meist über Mädchen und über unsere künftigen Erfolge im Leben, das jetzt wegen des Kriegs dürftig und eingeschränkt war. Doch mitten in diesen Gesprächen und Plänen führte der ungarische Geheimdienst mit Hilfe des Militärs, der Gendarmerie und der Polizei im Januar des zweiten Kriegsjahres 1942 eine dreitägige Razzia in Novi Sad durch, bei der in Häusern, am Donauufer, auf Spielplätzen, auf Friedhöfen, in Kasernen und auf den Straßen weit über tausend Serben und Juden getötet wurden.

Als nach drei Tagen die Razzia gestoppt wurde, war der vereiste Schnee auf den Straßen rot vor Blut, an den Häuserwänden klebten Hirnreste aus zerschossenen Köpfen, in der Stadt erzählte man hinter vorgehaltener Hand von getöteten Bekannten. Darunter waren auch Đorđe Felman und seine Mutter, hauptsächlich deshalb, weil in ihrer Ustavska-Straße eine sehr strenge Patrouille das Sagen hatte. Manche Patrouillen waren milder, eine davon war offensichtlich die für unsere, die Njegoševa-Straße, zuständige. Tatsache war, dass die Soldaten mit vom Frost vereisten Augenbrauen und Schnurrbärten Vater, Mutter und mich an die Wand stellten, unsere Wohnung angeblich nach Waffen durchsuchten und, nachdem sie uns der Aufsicht eines Kameraden überlassen hatten, zu der Wohnung unseres Mieters, des ungarischen Barbiers Török Pála, gingen, dort lange blieben und bestimmt auch bewirtet wurden – Török war ein großer Weinliebhaber, morgens spülte er den Mund anstatt mit Wasser mit Wein, den er nach dem Gurgeln herunterschluckte. Sicherlich haben sich die Soldaten dabei auch nach seinem serbisch-orthodoxen Nachbarn und Vermieter erkundigt. Da wir aber am Leben blieben – die Patrouille hatte das Haus verlassen, ohne vorher noch nach uns zu sehen, und nur den bei uns gebliebenen Kameraden zurückgepfiffen –, war offensichtlich nichts Ungünstiges über uns ausgesagt worden.

Diese Razzia war wie ein Schlag ins Gesicht. Sie zeigte, wie weit der Hass der Versklaver ging, der allein daher rührte, dass wir, die Versklavten, nicht bereit waren, uns so zu verhalten, wie sie es sich vorgestellt hatten. Diese Weigerung, die Tatsache, dass wir unser Leben weiterhin wie gewohnt führten, unser Unwille, den Fremden ohne Weiteres unsere Reichtümer zu überlassen, die sie allein dadurch als ihr Eigen betrachteten, dass sie gekommen waren, um sie zu holen, hatte sie dermaßen aufgebracht, dass sie sich erlaubten, ganze Familien zu vernichten, Kinder vor den Augen ihrer Eltern durch ein eigens dafür ins Eis getriebenes Loch in die Donau zu werfen und, nachdem diese Eltern sich vor den Kabinen unserer Badeanstalt nackt ausgezogen hatten, dasselbe auch mit ihnen zu tun.

Ich erwähnte bereits, dass ich mich, obwohl der ungarischen Sprache mächtig, aus einer Art Solidarität mit meinem halben Serbentum in das Gymnasium mit Serbisch als Unterrichtsprache eingeschrieben hatte. Diese Entscheidung war jedoch sehr spontan zustande gekommen. Ich traf sie, ohne irgendein Dilemma, nur weil das Serbische ohne Grund gefährdet war und das Ungarische es aus reiner Selbstsucht bedrohte. Ich wollte mich mit der Seite solidarisieren, die ohne eigenes Verschulden schwächer war und Hilfe brauchte.

Auch im serbischen Gymnasium hatte ich niemandem verraten, dass ich Ungarisch konnte, obwohl sich schon am ersten Tag diejenigen melden sollten, die für die aus Ungarn gekommenen Lehrer dolmetschen konnten. Diese etwas kriecherische Tätigkeit überließ ich lieber einem Kameraden, obwohl er sie mit viel geringeren Kenntnissen ausübte, als ich es getan hätte. In meiner Haltung spielte auch der Wunsch eine Rolle, mich nicht abzugrenzen, sondern wie die Mehrheit zu sein und das jetzt zum Ausdruck zu bringen, da es ohne Worte, allein durch eine Geste möglich war. Nach der Razzia allerdings bedeutete diese sowohl ritterliche als auch selbstverleugnende Parteinahme für die Angegriffenen, eine Grenze gegenüber den Angreifern zu ziehen; mir wurde klar, dass es hier um einen Kampf um Leben und Tod ging, dass einer untergehen musste, damit ein anderer bleiben konnte. Instinktiv kam ich gleichzeitig zu der Überzeugung, dass das Elementarere, das Lebendigere, das weniger Altmodische, das Aufgeschlossenere bestehen würde, und das waren wir, die Jugoslawen und Jugoslawien.

Die Razzia hat meine Majka, Terezija Müller, die nach dem Tod meines Großvaters nach Novi Sad gezogen war, viel schlimmer getroffen als uns. Aus der Wohnung, die sie gemietet hatte, obwohl sie ein Haus besaß, hat man sie zu der Badeanstalt an der Donau geführt, wo sie mit Hunderten anderen Juden und Serben stundenlang Schlange stand, um erschossen zu werden. Die Temperatur sank an diesem 23. Januar 1942 auf minus fünfundzwanzig Grad. Majka war damals über sechzig, von der Badeanstalt her ertönten Schüsse, vielleicht waren auch die Schreie derer zu hören, die getötet wurden oder die gemerkt hatten, dass sie gleich getötet werden würden. Aber am Nachmittag dieses, des dritten Tages wurde aus Budapest die Beendigung der Razzia angeordnet, angeblich, weil die Gerüchte über das Massaker auch den im ungarischen Parlament akkreditierten Korrespondenten ausländischer Zeitungen zu Ohren gekommen seien, und so wurde meine Majka mit dem Kommando »Kehrt um« in die Stadt zurückgebracht. Die vom Schafott Zurückgekommenen durften sich dort im Theater auf den steinernen Fußboden des Foyers setzen und über Lautsprecher die Rede eines Offiziers anhören, der ihnen mitteilte, die Razzia sei beendet, es habe auch Opfer gegeben, an denen jedoch die Rebellen schuld seien, während die Unschuldigen, wie man sehe, zum Leben in Freiheit zurückkehren dürften. Die Sklaven antworteten mit Jubelgeschrei und beeilten sich, nach Hause zu kommen.

Doch nach diesem Erlebnis wollte meine Majka nicht mehr in Novi Sad bleiben. Da ihre älteste Tochter Maca in Budapest, genauer in Buda, zusammen mit ihrem als Jude vorzeitig pensionierten Mann und ihrem zu Zwangsarbeit verpflichteten Sohn lebte, ließ Majka ihre Sachen packen und zog nach Budapest, wo sie mit Hilfe ihrer Tochter und des Schwiegersohns eine Wohnung fand. Inzwischen wurde ich in der Schule ertappt, als ich mit drei anderen Schülern aus der achten Klasse auf der Toilette rauchte, und trotz aller Versuche, für ein so kleines Vergehen eine mildere Strafe zu erwirken, zusammen mit den dreien von der Schule verwiesen. Es war klar, dass es sich bei dieser übertrieben hohen Strafe um einen Akt der Vergeltung gegen vier Serben handelte, die kurz vor der Reifeprüfung standen; diese Einsicht bestärkte mich natürlich in meiner Überzeugung, dass erst eine Wende im Krieg zugunsten der Versklavten mir die Möglichkeit eines normalen Lebens eröffnen würde.