Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Conzett Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

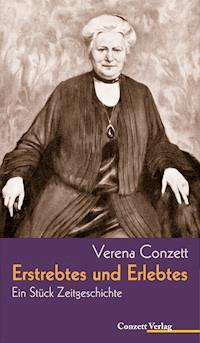

Verena Conzett hat als 13-jähriges Arbeitermädchen die harten Bedingungen in der Fabrik hautnah erlebt. 1883 heiratet sie Conrad Conzett, einen führenden Kopf der Arbeiterbewegung, und wird selbst zu einer wegweisenden Stimme unter den Arbeiterinnen. Schicksalsschläge wie der Tod ihres Gatten und ihrer Kinder bestimmen ihr Leben. Als junge Witwe nimmt sie die Herausforderung an, die familieneigene Druckerei alleine fortzuführen und im Laufe der Jahre zum angesehenen Druckerei- und Verlagshaus Conzett & Huber auszubauen. 1929 erschien ihre Biografie "Erstrebtes und Erlebtes", die nun als E-Book neu aufgelegt wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Verena Conzett

Erstrebtes und Erlebtes

Ein Stück Zeitgeschichte

E-Book 2013 der 3. Auflage von 1929

Conzett Verlag by Sunflower Foundation, Zürich

ISBN 978-03760-024-5

Alle Rechte vorbehalten • Druck Conzett & Huber, Zürich

Copyright 1929 by Morgarten Verlag, Zürich

Printed in Switzerland

Die Schreibweise entspricht, mit geringfügigen Anpassungen, der Ausgabe von 1929.

eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de

Gemälde von Dora Hauth

Dem Andenken

meines verstorbenen Gatten

und meiner früh dahingeschiedenen

Söhne Hans und Simon

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

I. Teil. Meine Jugendzeit

Meine Kindheit

Eintritt ins Erwerbsleben

Fabrikarbeiterin

Krawattenmacherin

Modearbeiterin und Ladentochter

Verlobung

Conrad Conzetts Lebensgeschichte

II. Teil. Meine Ehe

Eintritt ins politische Leben

Schlosserstreik in Zürich

Auswirkung des deutschen Sozialistengesetzes

Internationaler Sozialistenkongress 1893 in Zürich

Drohende Wolken

Rücktritt des Bundeskomitees des Gewerkschaftsbundes

Conrads Unfall

Internationaler Arbeiterschutzkongress 1897 in Zürich

Schwere Schicksalsschläge

Nachrufe

III. Teil. Geschäftliches Ringen und Erfolg

Politische Tätigkeit

Geschäftliche Erfolge

Ein Traum

Ein Besuch in der einstigen Heimat

Frisch gewagt

Kranken- und Unfallversicherung

«In freien Stunden», Gründung und Entwicklung

Der internationale Friedenskongress

Erholungskuren

Die «Bugra»

Der Inselhof

Kriegsausbruch

Russische Revolution

Die Grippe

Nachkriegszeit

Mein Heim in Kilchberg

Vorwort

Es war im Spätherbst. Ich sass in meinem Heim in Kilchberg am Schreibtisch; sinnend schweifte mein Blick in die Weite, setzte sich am andern Ufer des Zürichsees fest, dessen herbstliche Färbung durch die Beleuchtung der scheidenden Sonne so tief, so kraftvoll glühte, dass ich ins Schauen versank. Wie ich so schaute und sann, traf vor mein geistiges Auge ein anderer, längst versunkener Herbsttag, und die Erinnerung tauchte auf an einen Wunsch, den letzten Wunsch meiner beiden, in der Blüte der Jahre dahingerafften Söhne.

Es war an einem Sonntag im Oktober 1918; ich verbrachte den Nachmittag in der Familie meines ältern Sohnes in Kilchberg. Das gegenüberliegende Ufer entfaltete seine ganze tiefklare, sonnendurchsprühte Herbstpracht. Es war, als wollten alle Farben noch einmal in schöner, grosser Harmonie aufleuchten, bevor Novemberstürme sie zerstörten und verwehten. In diesem Aufstrahlen der Natur vor ihrem Vergehen schien die Seele meines Sohnes unbewusst ihr eigenes baldiges Scheiden zu ahnen. Ins Schauen versunken, meinte Hans: «Mutter, du hast einmal davon gesprochen, deine Lebenserinnerungen zu schreiben.» «Ach ja», erwiderte ich, «man sagt manchmal etwas, das nicht so ernst gemeint ist.» «Du solltest sie aber doch schreiben, Mutter; denn die heutige Generation der mächtig herangewachsenen sozialdemokratischen Partei hat keine Ahnung davon, unter welch schwierigen Verhältnissen die alten Vorkämpfer des Proletariats, zu denen auch unser verstorbener Vater gezählt hat, gerungen und wie viel Selbstlosigkeit und Opfersinn dazu gehörte, die Fahne stets hochzuhalten. Es wäre gut, ihr das einmal vor Augen zu führen. Mutter, versprich mir, deine Lebenserinnerungen zu schreiben!» Während ich zum Gelöbnis meine Hand in die seine legte, kam Simon, mein jüngerer Sohn. Als er hörte, um was es sich handle, sprach er freudig bewegt: «Ja, Mutter, Hans hat recht! Das Buch deines Lebens wird ein Buch werden für die Mutlosen und Verzagten. Alle, die den Glauben an die menschliche Kraft verloren haben, werden aufs neue Mut fassen, wenn sie sehen, wie du dich durchgerungen hast!» Die verschiedenen Auffassungen meiner Söhne vereinigten sich im gleichen Wunsche. An jenem leuchtenden Herbsttag erhielten sie mein Versprechen – vierzehn Tage später hatte ich keine Söhne mehr. –

Acht Jahre waren vergangen, ohne dass es mir möglich gewesen wäre, mein Lebensbuch zu beginnen. Der Verlust meiner beiden Söhne zwang mich wieder ganz in den Geschäftsbetrieb hinein; galt es doch, das grosse Unternehmen meinen Enkeln zu erhalten. Endlich mit 65 Jahren, nachdem ich die Redaktion unserer Zeitschrift meiner Nichte und bisherigen Gehilfin übertragen und mein Geschäftsteilhaber zum Verlag der Zeitung auch die Leitung des Druckereibetriebes übernommen hatte, durfte ich an die Niederschrift meiner Lebenserinnerungen denken. Leicht wurde es mir nicht; 65 Jahre sind eine lange Zeit, und ich besass keinerlei Aufzeichnungen, sondern war nur auf mein Gedächtnis angewiesen. Die Kinder- und Jugendzeit haftete noch so klar in meiner Erinnerung, dass es mir nicht schwer wurde, die hellen und dunklen Geschehnisse aneinanderzureihen. Schwerer wurde mir die Beschreibung meiner Ehejahre. Nachdem ich die Erinnerungen an das politisch Erlebte niedergeschrieben hatte, suchte Herr Bloch, Verwalter der Zentralstelle für soziale Literatur, mit verdankenswerter Zuvorkommenheit alle Schriften und Bücher, die ich zur Nachprüfung meiner Aufzeichnungen benötigte, unter den Tausenden von Bänden und Schriften heraus.

Es war für mich unsagbar schwer, die Schicksalsschläge zu schildern, und die endgültige Niederschrift dieses Teils wurde überdies durch schwere Krankheiten zeitweise unterbrochen. Auch der dritte Teil, das geschäftliche und finanzielle Ringen, brachte mich in manchen seelischen Zwiespalt. Aber der Gedanke an das meinen Söhnen gegebene Versprechen überwand alle Schwierigkeiten und gab mir die Kraft, ihren Wunsch zu erfüllen und das Buch zu vollenden.

Verena Conzett

I. Teil

Meine Jugendzeit

Meine Kindheit

Es war im Hochsommer 1867 und Ende der Schulferien, die Strassen der Stadt Zürich verödet, wie ausgestorben. Nur die Kinder mit ihren rosigen Wangen und frisch gestärkten Schürzen trippelten, eifrig erzählend, wieder der Schule zu. Oberhalb der Predigerkirche standen die Kleinkinderschüler vor ihrem Schullokal, aber anders als sonst. Kein Hüpfen, kein Springen, Fangen und Lachen war zu sehen; eng beisammen standen sie, wie eine Koppel junger Pferde, die Köpfe gesenkt, und redeten aufgeregt gegeneinander. Händchen fuhren in der Luft herum, etwas Besonderes musste passiert sein.

Neugierig eilte ich die Anhöhe hinauf und sah, wie alle die Buben und Mädchen kleine, weisse Beutelchen unter den Kleidern hervorholten, die einen hastig, die andern mit grosser Umständlichkeit. Dann wurden sie verglichen auf Form und Feinheit der Leinwand. Helen Müller sagte stolz: «Seht, mein Säcklein hängt an einem Seidenband.» Und Hansruedeli, der kleinste unserer Schüler rief: «Und meines hat eine schöne, blaue Schnur!» Ich konnte nicht verstehen, dass diese plumpen Anhänger mit solcher Wichtigkeit behandelt und von so vielen Kindern getragen wurden. Das sagte ich ihnen auch; da war das Erstaunen gross.

«Ja – aber – das sind doch Amulette, und wir tragen sie wegen der Cholera!»

«Amulette – Cholera?», wiederholte ich kopfschüttelnd.

«Nein, aber nein! Jetzt weiss Vreneli nicht einmal, dass die Cholera nach Zürich gekommen ist!» Und alle miteinander wollten es mir erklären. Aus dem Durcheinander der Stimmen hörte ich, dass die Cholera ein furchtbar böses Weib sei – eine gruselige, schwarze Frau, welche die Menschen tötet, sie erwürgt, und nur wer ein solches Amulett trägt, dem kann das Choleraweib nichts antun.

In die Aufklärungen hinein ertönte das Händeklatschen der Lehrerin und wir gingen an unsere Plätze. So unaufmerksam war ich wohl noch nie gewesen; immer musste ich an die schreckliche Frau Cholera denken. Ja, ja, ich kannte sie schon. Ganz in der Nähe unsrer Wohnung war das alte Spital, darin die Irren untergebracht waren. In dem geräumigen Hof hielten sich die ruhigen Kranken auf und oft waren wir Kinder bei ihnen, da das grosse eiserne Tor tagsüber offenstand. Diese Ärmsten hatten Freude an uns Kindern und erzählten uns viel Merkwürdiges.

Da war im Hof ein Mann, gar bärtig und struppig, der gebrauchte stets Hände und Füsse zur Fortbewegung. Der sei, so flüsterten sie uns geheimnisvoll zu, einst als kleines Kind von seiner bösen Stiefmutter im Sihlwald ausgesetzt worden. Aufgewachsen mit den Tieren des Waldes, habe er gelebt und sich genährt wie sie und gehe darum auf allen Vieren. Reden könne der Mann nicht, nur heulen und knurren und wenn man in seine Nähe komme, sei er böse und bissig. Ängstlich gingen wir dem armen Menschen aus dem Wege.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!